|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Bad Segeberg (Kreisstadt,

Schleswig-Holstein)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Bad Segeberg bestand eine jüdische Gemeinde vom Ende des 18.

Jahrhunderts bis 1939. Eine neue Gemeinde wurde 2002 gegründet (siehe

unten).

1739, als Bad Segeberg unter dänischer Herrschaft war, war zunächst nur

ein sog.

Schutzjude mit seiner Familie am Ort. Seitdem nahm die Zahl der jüdischen Familien am Ort langsam

zu.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1820 70 jüdische Einwohner (2 % der Einwohnerschaft), 1865 200

(einschließlich der Kurgäste), 1871 91 (ohne Kurgäste).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine jüdische Schule, ein rituelles Bad (Mikwe) und einen Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war

ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war

(vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Die Gemeinde gehörte zum Rabbinat in

Hamburg-Wandsbek.

An besonderen Einrichtungen gab es seit 1908 ein Erholungsheim (das

seit 1920 sogenannte Sidonie-Werner-Heim) für

bedürftige jüdische Kinder. Die Hamburger Sozialpolitikerin Sidonie Werner

(1860-1932) hatte es im Gebäude Bismarckallee 5 (frühere Fabrikantenvilla

Wittmack) eingerichtet (20 Plätze für Kinder; heute die Villa Flath, vgl. Link

zum Segeberger Kunstverein e.V.). Seit 1918 war der Träger des Heimes der

von Sidonie Werner 1893 mitbegründete Israelitisch-Humanitäre Frauenverein

Hamburg. Dieser betrieb in Bad Segeberg in zusammen drei Gebäuden in

der Bismarckallee (Gebäude 5, 11 und 21) neben dem Erholungsheim

außerhalb der Sommerzeit eine Haushaltungs-

und Gartenschule zum Zweck der Ausbildung jüdischer Mädchen von 15 bis 35

Jahren in allen Zweigen der Hauswirtschaft für den eigenen Haushalt und für

den Beruf. Das Erholungsheim bot in den 1920er-Jahren bis zu 100 Plätze

für Kinder und 30 für Erwachsene (Verwaltung des Heimes war beim

Israelitischen Humanitären Frauenverein Hamburg). Das Heim war von Mai bis

Oktober, teilweise auch darüber hinaus geöffnet; die Solbäder vor Ort wurden

für die Fünf-Wochen-Kuren mitbenutzt. Sidonie Werner hatte in den

Sommermonaten ihren Wohnsitz von Hamburg nach Bad Segeberg verlegt. Nach dem Tod von Sidonie Werner

übernahm 1932 Gertrud Katzenstein die Leitung (umgekommen 1932 im Ghetto

Theresienstadt).

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg 35 Personen in Bad

Segeberg gehörten (0,7 % von insgesamt etwa 5000 Einwohnern), dazu 10 Personen

in Neumünster, waren die Mitglieder des Gemeindevorstandes

Ludwig Levy, Leo Baruch, Levi Meier, S. Goldschmidt und Jean Lebowsky. Zwei

schulpflichtige Kinder der Gemeinde erhielten ihren Religionsunterricht

(Wochenunterricht) durch Lehrer Gerendasi aus Lübeck. An jüdischen Vereinen

bestand in Bad Segeberg der Israelitische Männerverein (1924/32

Vorsitzender Levi Meier mit 11 Mitgliedern) und der Israelitische

Frauenverein (1924 Vorsitzende Frau E. Baruch mit 12 Mitgliedern; 1932

Vorsitzende Frau von Levi Meier). 1932 gehörten zur Israelitischen

Gemeinde 23 Gemeindeglieder in Bad Segeberg, 32 in Neumünster. Den

Gemeindevorstand bildeten Ludwig Levy (Hamburger Straße 17), Schriftführer war

Levi Meyer, Schatzmeister M. Steinhof. Zur Repräsentanz gehörten J. Feldmann

(Neumünster) und G. Weisbaum in Neumünster. Jüdischer Lehrer und Kantor war

Leopold Bornstein (vgl. unten im Bericht von 1931; umgekommen in der NS-Zeit).

Seit Ende der 1920er-Jahre kam es verstärkt zu antisemitischen

Übergriffen in der Stadt. Am Abend des 30. Januar 1933 wurden während

eines Fackelzuges zwei jüdische Geschäfte demoliert. Nach 1933 verließen hast

alle jüdischen Einwohner die Stadt, verzogen in Großstädte oder emigrierten

ins Ausland. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge geschändet und

demoliert. Das einzige noch bestehende jüdische Geschäfte wurde geplündert

und die Waren auf der Straße verbrannt. Ende 1938 gehörten nur noch acht

Personen zur jüdischen Gemeinde Bad Segeberg. Als einziger jüdischer Einwohner

überlebte Jean Labowsky die NS-Zeit in Segeberg; er war von 1946 bis 1952

Stadtdirektor (seit 2007 ist eine Straße nach ihm benannt).

Die Gebäude des Erholungsheimes (Sidonie-Werner-Heim; Bismarckallee 5 und 11)

kamen zunächst in den Besitz der Stadt Bad Segeberg, 1939 in Privatbesitz

(Wilhelm Burmester und der Künstler Otto Flath).

Von den in Bad Segeberg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Greta Alexander geb. Meier

(1913), Emma Baruch geb. Katz(1873), Salomon Siegfried Baruch (1883), Selli

(Sally) Baruch (1874), Anna Beer geb. Baruch (1869), Gitella Libka Beer (1913),

Rosa Behrend geb. Seligmann (1874), Selma Berkowitz geb. Steinhof (1902), Helene

(Helena) Durkop geb. Goldschmidt (1895), Minna Engel geb. Meier (1870),

Charlotte Gurwitsch geb. Baruch (1881), Cäcilie (Cilly) Heilbronn (1868), Louis

Heilbronn (1877), Johanna (Hannchen) Heim geb. Levy (1860), Hermann Kahn (1870),

Gertrud Katzenstein geb. Michalski (1866), Rieckchen (Rechel, Rieke) Levin geb.

Frankenthal (1861), Ella Levy (1896), Ernst David Levy (1905), Frieda Levy

(1898), Friederike Levy geb. Frank (1861), Ludwig Levy (1889), Paula Levy geb.

Baruch (1886), Paula Levy geb. Steinhof (1904), Else Löwenstein geb. Baruch

(1902), Bernhard Meier (1869), Mathilde Meier geb. Löwenthal (1871), Recha

Saalfeldt geb. Levin (1853), Emil Waldemar Selig (1875), Gustav Seligmann

(1874), Jacob Seligmann (1881), Martin Meier Seligmann (1872), Recha Seligmann

(1898), Dina Steinhof geb. Kleve (1872), Moritz Steinhof (1874), Selma Steinhof

(1902).

Zur Erinnerung an die aus der jüdischen Gemeinde in der NS-Zeit umgekommenen

jüdischen (und nichtjüdischen) Personen werden seit 2009 auf Initiative

des Fördervereins der Jüdischen Gemeinde Segeberg Stolpersteine

in der Stadt verlegt: am 29. Juli 2009 die ersten vier

Gedenksteine vor dem Rathaus Lübecker Straße 9 für Melanie Annuschat (nichtjüdische

städtische Angestellte), am Standort der ehemaligen Synagoge für Lehrer

Leopold Bornstein, vor der Villa Flath / ehemals Sidonie-Werner-Heim

Bismarckallee 5 für Frieda Epstein geb. Dachauer (Heimangestellte) und Gertrud

Katzenstein (Heimleiterin; Biografie

in der Website stolpersteine-berlin.de), im April 2010 vier

Stolpersteine in der Lübecker Straße 12 für Moritz Steinhof, Dina Steinhof

geb. Kleve und ihre Töchter Selma Steinhof und Paula Steinhof (Moritz Steinhof

war Inhaber eines Geschäftes für Textilien, Schule und Kurzwaren,

"Hamburger Partiewarenlager"), 2011 in der Hamburger Straße 9

für Cäcilie Heilbronn (war seit 1899 Inhaberin eines Kurzwaren-Geschäftes),

am 17. Mai 2011 für Friederike Levy geb. Frank in der Hamburger Straße

15. Die Verlegung weiterer Stolpersteine ist

geplant.

Verlegung 2011: http://www.infoarchiv-norderstedt.org/kurzmeldungen/neuer-stolperstein-bad-segeberg.html

Jüdische Geschichte nach 1945:

Nach 1945 lebten zunächst nur wenige jüdische Personen in Bad Segeberg.

Auf Grund des Zuzuges von jüdischen Familien / Personen aus den GUS-Staaten

seit Anfang der 1990er-Jahre kam es in Bad Segeberg zur Neugründung einer

jüdischen Gemeinde im Februar 2002. 2005 gehörten ihr fast 170 Mitglieder

an, die im Kreis Segeberg und in umliegenden Orten wohnen. Eigene Einrichtungen

wurden geschaffen, Gottesdienste wurden zunächst in der Familienbildungsstätte

abgehalten, bis 2007 ein neues jüdisches Gemeindezentrum eingerichtet werden

konnte (siehe unten). Religionsunterricht und Hebräischunterricht wurden erteilt. 2004 wurde

der erste jüdische Sportverein in Schleswig-Holstein gegründet, der Segeberger

Kreissportclub SC Makkabi.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1867 / 1898 /

1899 / 1903 / 1907 / 1928

Anzeige

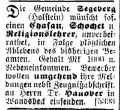

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Oktober

1867: "Die Gemeinde Segeberg (Holstein) wünsch sogleich

einen Religionslehrer, Schochet und Chasan. Gehalt nach Übereinkommen.

Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Abschrift ihrer Zeugnisse portofrei

einsenden an den Geistlichen der israelitischen Gemeinden Wandsbeck und

Segeberg, Dr. D. Hanover in Wandsbeck". Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Oktober

1867: "Die Gemeinde Segeberg (Holstein) wünsch sogleich

einen Religionslehrer, Schochet und Chasan. Gehalt nach Übereinkommen.

Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Abschrift ihrer Zeugnisse portofrei

einsenden an den Geistlichen der israelitischen Gemeinden Wandsbeck und

Segeberg, Dr. D. Hanover in Wandsbeck". |

| |

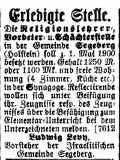

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober

1898:

"Die Gemeinde Segeberg (Holstein) wünscht sofort einen Chasan,

Schochet und Religionslehrer, unverheiratet, in Folge plötzlichen

Ablebens des bisherigen Beamten. Gehalt Mark 1000 und Nebeneinkommen.

Bewerber wollen umgehend ihre Meldungen nebst Zeugnisabschrift an Herrn

Dr. Hanover in Wandsbek einsenden." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober

1898:

"Die Gemeinde Segeberg (Holstein) wünscht sofort einen Chasan,

Schochet und Religionslehrer, unverheiratet, in Folge plötzlichen

Ablebens des bisherigen Beamten. Gehalt Mark 1000 und Nebeneinkommen.

Bewerber wollen umgehend ihre Meldungen nebst Zeugnisabschrift an Herrn

Dr. Hanover in Wandsbek einsenden." |

| |

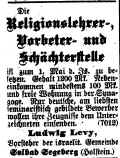

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:

"Erledigte Stelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:

"Erledigte Stelle.

Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle in der

Gemeinde Segeberg (Holstein) soll zum 1. Mai 1900 besetzt werden.

Gehalt 1250 Mark oder 1100 Mark und freie Wohnung (4 Zimmer, Küche etc.)

in der Synagoge. Reflektierende wollen sich unter Beifügung ihrer

Zeugnisse respektive des Zeugnisses über die Befähigung zum

Elementar-Unterricht bei dem Unterzeichneten melden.

Ludwig Levy,

Vorsteher der Israelitischen Gemeinde Segeberg." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903: "Die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle, Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903: "Die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle,

soll zum 1. Juli dieses Jahres besetzt werden. Gehalt Mark 1100,

Nebeneinkommen ca. Mark 100 und freie Wohnung in der Synagoge. Bewerber

wollen ihre Zeugnisse dem Unterzeichneten einsenden.

Ludwig Levy, Vorsteher

der israelitischen Gemeinde Solbad Segeberg (Holstein)."

|

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1907:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1907:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle

ist zum 1. Mai

dieses Jahres zu besetzen. Gehalt 1200 Mark, Nebeneinkommen mindestens 100

Mark und freie Wohnung in der Synagoge. Nur deutsche, am liebsten

seminaristisch gebildete Bewerber wollen ihre Zeugnisse dem

Unterzeichneten einsenden.

Ludwig Levy,

Vorsteher der israelitischen Gemeinde Solbad Segeberg

(Holstein)." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. März 1928: "Für

den vom Landesverband jüdischer Gemeinden geschaffenen Bezirk Bad

Segeberg - Neumünster wird ein Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. März 1928: "Für

den vom Landesverband jüdischer Gemeinden geschaffenen Bezirk Bad

Segeberg - Neumünster wird ein

Religionslehrer, Vorbeter und Schächter (Balkaure und Baltokeo)

mit dem Sitz in Bad Segeberg sofort oder möglichst bald gesucht. Gehalt

nach der 7. Gehaltsgruppe. Dienstwohnung steht zur Verfügung. Zeugnisse

über streng religiösen Lebenswandel erbeten an den unterzeichneten

Vorsitzenden der Segeberger Gemeinde: Ludwig Levy." |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Zusammenkunft der Gemeindemitglieder Bad

Segeberg-Neumünster (1931)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar 1931:

"Bad Segeberg, 5. Februar (1931). Am 15. Schewat wurde

auf Veranlassung des Herrn Rabbiner Dukesz, Altona, im Hause des Herrn J.

Feldmann, Neumünster, die erste diesjährige Zusammenkunft der

Gemeindemitglieder Bad Segeberg - Neumünster abgehalten. Die

schöne Feier mit einem Gebet und Gesang von Kantor Herrn Bornstein

umrahmt. Die Festrede hielt Herr Rabbiner Dukesz in gewohnter

geistvoller Weise. Herr und Frau Feldmann ließen es sich nicht

nehmen, ihre Gäste in ganz hervorragender Weise zu bewirten.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar 1931:

"Bad Segeberg, 5. Februar (1931). Am 15. Schewat wurde

auf Veranlassung des Herrn Rabbiner Dukesz, Altona, im Hause des Herrn J.

Feldmann, Neumünster, die erste diesjährige Zusammenkunft der

Gemeindemitglieder Bad Segeberg - Neumünster abgehalten. Die

schöne Feier mit einem Gebet und Gesang von Kantor Herrn Bornstein

umrahmt. Die Festrede hielt Herr Rabbiner Dukesz in gewohnter

geistvoller Weise. Herr und Frau Feldmann ließen es sich nicht

nehmen, ihre Gäste in ganz hervorragender Weise zu bewirten.

Bei dieser Gelegenheit wurde der Vorschlag des Provinzial-Verbandes

Schleswig-Holstein in Erwägung gezogen, wonach im Laufe des Winters in Bad

Segeberg und Neumünster abwechselnd die Vorträge der vom Verband

vorgeschlagenen Herren abgehalten werden sollen. Diese Vorträge mögen

den zerstreut liegenden Gemeinden eine Erbauung und Stärkung des Glaubens

bringen." |

Zur Geschichte der Synagoge

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts gab es einen kleinen Betraum. Am 14.

Juni 1842

konnte eine Synagoge in der Lübecker Straße eingerichtet werden. Sie wurde in

einem umgebauten Wohnhaus untergebracht. Fast 100 Jahre war das Gebäude

Mittelpunkt des religiösen Lebens der jüdischen Gemeinde Bad Segeberg. Im

Gebäude befand sich auch die Lehrerwohnung und ein Schulzimmer.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch NSDAP-Mitglieder

geschändet und demoliert. Zunächst war versucht worden, das Gebäude

anzuzünden, doch wurde wegen der Gefahr für die umliegenden Häuser das Feuer

wieder gelöscht. Ein Teil der Kultgegenstände war bereits 1932 an das

Lübecker Museum für Völkerkunde als Dauerleihgabe übergeben worden und

überstand daher die Kriegsjahre.

Das Synagogengebäude wurde ab Ende 1938 zweckentfremdet. Nach 1945

wurde es für Wohnzwecke (Flüchtlinge) verwendet. 1962 wurde das

Gebäude abgebrochen. 1988 wurde auf dem Grundstück eine Gedenktafel

angebracht.

Nach 1945. Nach der Zunahme der Zahl jüdischer Einwohner in Bad Segeberg

seit den 1990er-Jahren konnte man wieder an den Bau einer neuen Synagoge in der

Stadt denken. Zunächst fanden die Gottesdienste der Gemeinde in der

Familienbildungsstätte (Falkenburger Straße 88) statt; eine eigene Torarolle

war bereits seit Gründung der Gemeinde vorhanden. 2003 wurde ein

Gebäudekomplex (ehemaliges Industriegebäude Lohmühle) im Stadtzentrum

gegenüber dem alten jüdischen Friedhof erworben, um hier ein jüdisches

Gemeindezentrum einzurichten. Architekt für den Umbau war Klaus Eggers von BAS,

Bad Segeberg. Am 24. Juni 2007 wurde in Bad Segeberg der erste Synagogenneubau

Schleswig-Holsteins seit Ende des Zweiten Weltkrieges eingeweiht. An der

Einweihung nahm auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter Harry

Carstensen sowie der Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland,

Stephan Kramer teil. Das neue jüdische Gemeindezentrum im Gebäude einer

ehemaligen Ölmühle kostete etwa 1,5 Millionen Euro. Ein großer Teil des

Neubaues wurde von Gemeindemitgliedern in Eigenarbeit errichtet. Zu dem

Gemeindezentrum (Gemeindezentrum Mischkan HaZafon) gehören neben der Synagoge auch ein überkonfessioneller

Kindergarten (seit 1910: Sidonie-Werner-Kinderhaus e.V.) und ein Jugendzentrum. Gleichfalls

ist eine Mikwe vorhanden, die derzeit einzige Mikwe in Schleswig-Holstein.

Über die jüdische Gemeinde und ihre Einrichtungen siehe die Seite http://www.lvjgsh.de/html/bad_segeberg.html

In Bad Segeberg befindet sich auch der Verwaltungssitz des Landesverbandes der

Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein.

| Mai/Juni 2007:

Das neue jüdische Gemeindezentrum mit Synagoge

wird fertiggestellt und eröffnet |

Artikel von Heike

Linde-Lembke im "Hamburger Abendblatt" vom 15. Mai 2007:

"Gotteshaus - Die junge jüdische Gemeinde Segeberg hat ihr Zentrum

gebaut - Die Synagoge ist fast fertig. Das Lübecker Völkerkundemuseum gibt die 400 Jahre alte

Torarolle an die Gemeinde zurück.

Alyssia Filatov steigt vorsichtig die Treppe in die

Mikwe, das rituelle jüdische Bad, hinunter und auf der anderen Seite

wieder hinauf. Noch geht sie auf nacktem Beton, bald werden Treppe, Boden

und Wände gefliest sein. Die Mikwe ist ein wichtiger Teil der neuen

Synagoge in der alten Lohmühle an Segebergs neuem Jean-Labowsky-Weg, der

gegenüber dem alten jüdischen Friedhof von der Kurhausstraße abgeht und

am Sonntag um 12 Uhr eingeweiht wird (wir berichteten). Am Sonntag, 24.

Juni, 12 Uhr, wird dann die Synagoge feierlich geweiht. Es ist die erste

neue Synagoge in Schleswig-Holstein nach dem Holocaust. Rechtzeitig zur

Weihung erhält die Jüdische Gemeinde die Torarolle der alten Segeberger

jüdischen Gemeinde zurück. Die 400 Jahre alte Torarolle blieb 1932 nach

einer Ausstellung im Völkerkundemuseum Lübeck. Hans Wißkirchen,

Direktor der Lübecker Museen, entschied jetzt, der Gemeinde die wertvolle

Torarolle zurück zu geben. Als Dank überreicht Stephan Aaron Weckwerth

von der jüdischen Gemeinde dem Museum eine Torarolle seiner

Familie. "Wir sind froh, diese gute Lösung gefunden zu haben",

sagt Walter Blender (46). Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Segeberg

und des Landesverbandes jüdischer Gemeinden in Schleswig-Holstein weiter:

"Wir möchten bei der Weihung aber gern mit drei Torarollen in die

Synagoge einziehen." Die Gemeinde bittet um Spenden für eine dritte

Torarolle, die aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung auf mindestens 8000

Euro veranschlagt wird. Doch auch für das neue jüdische Zentrum mit einer

Gesamtfläche von 3350 Quadratmetern werden noch Spenden benötigt. Der

Bau kostet 1,6 Millionen Euro. Einen großen Teil erbrachte die Gemeinde

in Eigenleistung. Das Land beteiligt sich mit 250 000 Euro. 35 000 Euro

kommen von der Stiftung "Holstein-Herz", 14 000 Euro von der

"Bingo-Lotterie" und 15 000 Euro vom Zentralrat der Juden in

Deutschland. Viele kleine Spenden halfen ebenso. "Viele

Bauunternehmen haben Material oder Arbeitszeit gespendet, darunter auch

der Segeberger Landschafts- und Gartenbauer Tilmann Kaden, der den Aufgang

zur Synagoge mit Sitznischen und Obstbäumen als Erlebnis-Weg gestaltete.

Jetzt suchen wir noch Spender für Dämmmaterial", sagt Blender. Ein

großes Foyer mit offenem Treppenhaus führt in den Kindergarten, in die Küche,

ins Gemeindebüro, zum Gemeinschaftssaal und ins Souterrain mit Mikwe, Gästezimmer,

Jugendräumen, Sportanlagen und Sanitärräumen. Im ersten Stock entsteht

neben einer Bibliothek der Gottesdienstsaal mit einem Fenster, das als

Davidstern geschnitten ist. Im zweiten Stock erhält die Synagoge eine

Empore und einen zweiten Treppenaufgang. Alyssia Filatov sagt strahlend:

"Uns ist jetzt sehr wichtig, unsere Synagoge endlich mit jüdischem

Leben zu füllen.

Spenden für die Torarolle: Sparkasse Südholstein, Bankleitzahl 230

510 30, Kontonummer 9822, Kennwort Torarolle. Spendenbescheinigungen

werden ausgestellt." |

| |

| Mai 2010:

Ein jüdischer Kindergarten wird eröffnet |

Artikel von Wolfgang Glombik in den "Lübecker Nachrichten" vom

5. Mai 2010 (Artikel):

" In Bad Segeberg entsteht erster jüdischer Kindergarten im Land.

Ein Kindergarten in einer ehemaligen Mühle: Architekt Klaus Eggers im Gemeinschaftsraum des Sidonie-Werner-Hauses.

Bad Segeberg – In Bad Segeberg wird bald der landesweit erste jüdische Kindergarten eröffnet. Er ist zugleich offen für Kinder aller Religionen. Ob Juden, Muslime oder Christen – hier setzt man auf Gemeinsames.

Klein, aber oho: Der geplante Kindergarten der Jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg wird etwas Besonderes. Der Betrieb der Kita mit einer altersgemischten Familiengruppe für 15 Kinder, darunter fünf noch im Krippenalter, soll im August starten. Der Stadtvertretung liegt jetzt der Rahmenvertrag zur Abstimmung vor.

Das Besondere an dem neuen Kindergarten im Gemeindezentrum 'Mishkan

HaZafon' ist nicht nur, dass er von der jüdischen Gemeinde getragen wird, sondern dass er ausdrücklich interreligiös und interkulturell sein soll. Eine in Norddeutschland einmalige Einrichtung. Der Vorsitzende der Gemeinde, Walter Blender, erklärt:

'Wir haben hier bewusst ein anderes Modell gewählt. Wir wollen eine Gruppe mit jüdischen Kindern aus der Gemeinde, aber auch mit einigen muslimischen und christlichen

Kindern.' Analog dazu sollen möglichst auch die Erzieher ausgewählt werden, betont Blender. Als wenn die Ringparabel von Lessings

'Nathan der Weise' hier in Bad Segeberg verwirklicht werden soll: Alle drei Religionen sind zwar verschieden, haben aber einen Gott.

Architekt Klaus Eggers öffnet für die LN die Tür zum Gemeinschaftsraum. Hier sollen sich die Kinder treffen, singen, beten, spielen und Spaß haben.

'Dieser Raum ist schon etwas Besonderes.' Die alte Mühle ist noch erkennbar. Die Fensterbänke sind in die einen Meter dicken Mauern als gemütliche Sitzgelegenheiten eingelassen. Architekt Eggers hat das mit den

'Bänken' einfach wörtlich genommen. Mit Buchenholz verkleidete Wände, wüstensandfarbenes Linoleum, hellblaue Decke. Der achteckige Grundriss der alten Holländermühle führt zu einer besonderen Raum-Atmosphäre. Das Sidonie-Werner-Kinderhaus – so wird der Kindergarten heißen – im Jean-Labowsky-Weg soll auch für viele Nicht-Juden der

'Türöffner' zum Gemeindezentrum werden. Auch wenn man jüdisch sein muss, um zur 180 Köpfe zählenden Gemeinde zu gehören, es gibt schon jetzt mit dem jüdischen Sportverein eine Institution, in der auch Christen mit von der Partie sind. Vieles im Alten Testament sei doch für alle drei großen Religionen gleich, vom

'Turmbau zu Babel' bis zur 'Arche Noah', meint Blender. 'Wir können so den Kindern vermitteln, dass wir alle einen gemeinsamen Gott haben. Das wird traumhaft schön', schwärmt Blender schon jetzt.

Bei der Zusammensetzung der Kindergruppe möchte die jüdische Gemeinde mit der Stadt zusammenarbeiten. Die habe eine lange Warteliste von Eltern, die Plätze für ihre Kinder suchen. Blender möchte so an interessierte Eltern aller Religionen herankommen. Ihm sei wichtig, dass der interreligiöse Kindergarten

'nicht nur so auf dem Papier steht, sondern auch Wirklichkeit wird'. Dabei soll das Religiöse übrigens nicht dominieren, sondern eher

'nebenbei laufen', so Blender.

'Der Kindergarten ist uns hier im Gemeindezentrum ganz wichtig', betont Blender.

'Dann ist immer Leben in der Bude.' Schon jetzt haben sich Praktikanten aus ganz Deutschland angemeldet, um das Kita-Modell kennenzulernen. Das Essen des täglich acht Stunden geöffneten Sidonie-Werner-Hauses soll aus einer Großküche kommen. Dort gibt es einen Koch, der auch koschere Speisen zubereiten kann. Und die Erzieherinnen? Schon jetzt liegen Bewerbungen für die 2,4 Stellen vor, aber Blender empfiehlt auch weiteren Fachkräften, sich zu bewerben, wenn sie sich für das interreligiöse Konzept begeistern – gerade wenn sie Moslems oder Christen sind.

" |

| |

Mitteilungen seit 2005 und

aktuelle Informationen siehe Mitteilungsblatt "Jüdisches

Schleswig-Holstein" - erscheint seit 2005 (1. Ausgabe/1. Jahrgang

Januar 2005/Tewet 5765):

http://www.lvjgsh.de/html/mitteilungsblatt.html |

| |

|

Januar 2020:

Gedenken am Holocaust-Gedenktag

|

Artikel in den "Lübecker

Nachrichten" (regional) vom 22. Januar 2020: "Segeberg. Gedenken. Bad

Segeberger zum Gedenken in die Synagoge eingeladen

Der 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Zu diesem laden die Stadt sowie die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde

und die jüdische Gemeinde zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung in die

Bad Segeberger Synagoge ein.

Bad Segeberg. Der 27. Januar wurde 1992 vom damaligen Bundespräsidenten

Roman Herzog zum Gedenktag an die Opfer des NS-Regimes ausgerufen. Er hatte

diesen Tag wohlüberlegt ausgewählt: Am 27. Januar 1945 haben russische

Soldaten das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Seit 2005 begehen die

Stadt Bad Segeberg, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde und die

Jüdische Gemeinde der Stadt diesen Gedenktag abwechselnd im Rathaus, der

Marienkirche und der Synagoge. Am Montag, 27. Januar, laden sie zu 19 Uhr zu

einer Gedenkveranstaltung in die Synagoge im Jean-Labowsky-Weg 1 ein.

Erinnerung und Gedanken gegen Intoleranz und Hass. Den Veranstaltern

sei es wichtig, an die Verbrechen zu erinnern, um zu vermeiden, dass sich so

eine Zeit der Angst, des Hasses und der Unterdrückung nicht wiederholt. Auch

heute müssten Menschen in Deutschland um ihre Unversehrtheit und ihre

Glaubensfreiheit fürchten, obwohl das im Grundgesetz der Bundesrepublik klar

verankert zugesichert ist. Umso wichtiger sei es, so die Veranstalter,

diesen Gedenktag miteinander zu begehen und zu gestalten. In Bad Segeberg

gebe es dagegen mehrheitlich ein Klima der gegenseitigen Achtung der

Menschenrechte und Glaubensfreiheit haben. Das hätte unter anderem die

Demonstration „Segeberg ist bunt“ gezeigt. Doch es gebe auch Menschen in Bad

Segeberg, die versuchten, anderen Angst einzujagen.

Namen der Opfer werden verlesen. Dem wollen die Veranstalter der

Gedenkveranstaltung entgegentreten. Deshalb laden sie zu diesem Anlass in

die Synagoge ein. Es werden Worte des Gedenkens gesprochen, die Namen der

Opfer der jüdischen Gemeinde verlesen und jüdische Musik zu hören sein. Es

sprechen Walter Blender, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Monika

Saggau, Bürgervorsteherin der Stadt Bad Segeberg, Pastor Matthias Voß von

der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Segeberg sowie Jugendliche aus

dieser Gemeinde. Die Musik wird gestaltet von Didji Podszus, Kantor der

Jüdischen Gemeinde, Lilly Schotters sowie Kirchenmusiker Andreas J.

Maurer-Büntjen. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der

Sicherheitsmaßnahmen rund um die Bad Segeberger Synagoge werden am Ausgang

gerne entgegen genommen."

Link zum Artikel https://www.ln-online.de/Lokales/Segeberg/Bad-Segeberger-zum-Gedenken-in-die-Synagoge-eingeladen

|

| |

|

November 2021:

"Fassadenprojekt"

|

Artikel in "Jüdisches

Schleswig-Holstein" Mitteilungsblatt des Landesverbandes der jüdischen

Gemeinden von Schleswig-Holstein K.d.ö.R. 1. Ausgabe - 18. Jahrgang -

Januar-April 2022 Tewet-Nissan 5782 S. 11: "Zum Gedenken an die

Reichspogromnacht fand am 9. November 2021 die feierliche Einweihung der

stählernen Fassade mit Gästen aus der Politik und den

Religionsgemeinschaften statt. Neben den bewegenden Reden wurde die

Veranstaltung durch vier ausgesuchte Liedtexte von Shulamit Lubowsky

begleitet. Am Standort in der Lübecker Straße 2 in Bad Segeberg versammelte

sich eine große Menschenmenge, die in das 'Halleluja' von Shulamit

einstimmten. Alle äußerten, das Bad Segeberg jetzt endlich, nach so vielen

Jahren, eine würdige jüdische Gedenkstätte erhalten hat.

Die durchbrochene Stahlfassade ist nun nicht mehr zu übersehen. Sie bietet

allen Menschen die Möglichkeit, sich dort auszuruhen, eine Pause zu machen

und die Informationstafeln zu lesen. Neben den Daten zu Historie des Ortes

und der Synagoge sind auch Einzelschicksale ehemaliger jüdischer Bürger von

Bad Segeberg ausgehängt. Auf eine Edelstahltafel sind die Namen aller

Unterstützer und Förderer des Projektes aufgelistet.

Ehrengäste an diesem Tag waren Frau Susanne Schwarz und Herr Walter Schwarz,

die Enkelin von Jean Labowsky. Jean Labowsky war der einzige Überlebende der

ehemaligen jüdischen Gemeinde von Bad Segeberg.

Am 12. November erhielten wir an diesem Ort Besuch von Frau Ministerin Karin

Prien, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Sie konnte sich nun

persönlich einen Eindruck von dem deutschlandweit einzigartigen Projekt

machen. Im Anschluss daran fand ein Besuch in der neuen Synagoge von Bad

Segeberg statt. Auch hier zeigt sich Frau Prien beeindruckt, dass sie nicht

nur einen Überblick über die religiösen Räumlichkeiten, sondern auch den

Einbau der umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen machen konnte."

|

Adresse/Standort der Synagogen: Lübecker

Straße 2 (1842 - 1938) Jean-Labowsky-Weg 1 (seit

2007)

Fotos

| Fotos sind

noch zu ergänzen |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| Das neue Gemeindezentrum |

|

|

| |

Plan für den Neubau des

Jüdischen Gemeindezentrums

in Bad Segeberg (2005; Quelle: Mitteilungsblatt 1/2005) |

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

September 2019:

Gräber von zwei Personen

jüdischer Abstammung wurden von der Kirchengemeinde versehentlich aufgelöst

|

Artikel von Wolfgang Glombik in den

"Lübecker Nachrichten" (regional Bad Segeberg) vom September 2019:

"Kirche löste weiteres jüdisches Grab auf. Empörung, Unverständnis: Die

Zerstörung des Grabsteins des von Nazis verfolgten Emil Selig sorgt für

Aufsehen. Neben Seligs Grab soll ein weiteres jüdisches Grab aufgelöst

worden sein.

Bad Segeberg. Der Bericht der Lübecker Nachrichten über die

versehentliche Zerstörung des Grabsteins von Emil Selig auf dem zweiten

Friedhof der Kirchengemeinde Segeberg schlägt hohe Wellen. Der Rechtsanwalt

hatte 1934 seinem Leben nach Drangsalierungen der Nazis durch Gas ein Ende

gesetzt. Es gibt zahlreiche Kommentare in den Sozialen Netzwerken zu der

Grabstein-Zerstörung. So fordern Leser eine Liste von erhaltungswürdigen

Ehrengräbern in Bad Segeberg. Andere wundern sich, dass die Auflösung des

Selig-Grabs erst Monate später bemerkt wurde. Auch ein Steinmetz aus Lübeck

bot sich gar an, den mittlerweile wohl zerschredderten Grabstein zu

rekonstruieren. LN-Leserin Iris Hamann schlägt vor, einen neuen Stein zu

stiften der auch besser lesbar ist.

Ersatzweise Holzkreuz aufstellen. Heimathistoriker Axel Winkler, der

den Skandal um den zerstörten Grabstein an das Licht der Öffentlichkeit

brachte, empfiehlt, jetzt wenigstens ein Holzkreuz auf dem Grab von Selig

aufzubauen. Schlimm sei auch, so Winkler, dass ein weiteres Grab gleich

neben dem von Selig ebenfalls von der Friedhofsverwaltung aufgelöst worden

ist. Hier liegt der getaufte Jude Louis Goldstein, der 1943, mit 73 Jahren,

eines natürlichen Todes starb. Er hatte eine christliche Frau geheiratet.

Auf dem Grabstein war der Name Goldstein aber nicht vermerkt: Er durfte

nicht unter seinem jüdischen Namen dort beerdigt werden. Seine Urne wurde

anonym im Familiengrab der Tochter unter dem Namen Schmidt beigesetzt. Man

hatte Angst vor Grabschändung durch Nazis, berichtete Gleiss in seinem Buch

'Jüdisches Leben in Segeberg'.

Kirchengemeinde will reagieren. Die Kirchengemeinde will jetzt

reagieren. Dr. Kirsten Geißler, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, teilte

auf LN-Nachfrage mit, dass die Zerstörung der jüdischen Gräber Thema in den

kirchlichen Gremien sein werde. Es gehe nicht nur um das Grab der Familie

Selig, sondern auch um andere Grabstätten bei denen es sich lohnen würde

'noch genauer hinzusehen', sagte sie.

Wer hat Infos über jüdische Familien? Wer weiß mehr über die

vertriebenen und ermordeten jüdischen Familien in Bad Segeberg? Die

Heimathistoriker Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza bitten die

Bevölkerung um Mithilfe. In den Schubladen der Bad Segeberger dürfte sich

noch das eine oder andere alte Foto oder Schriftstück über die jüdischen

Familien finden. Diese waren oft kurz nach der Machtübernahme Hitlers so

sehr von den Nazis drangsaliert worden, dass sie ihre Häuser unter Wert

verkauften und wegzogen. Es geht Axel Winkler vor allem um Familien wie

Selig, Goldstein oder Steinhof. Die Geschichten der Familien sollen

möglichst genau dokumentiert werden. Wer dazu noch Infos hat, möge sich bei

Axel Winkler, Telefon 0152/58 19 58 03 oder per E-Mail winkler-family@web.de,

melden.

Günther Gathemann, der historische Kirchenführungen in der Marienkirche

leitet, schlägt nun vor, sich mit den Pastoren zusammenzusetzen und einmal

'grundlegend zu überlegen, wie wichtig unserer Kirche die Geschichte ist'.

Hier sehe er noch Defizite. Gathemann berichtet, dass man bei der

Friedhofsverwaltung entsetzt sei, dass man möglicherweise ein Ewigkeitsgrab

zerstört habe. Man sei ahnungslos gewesen. Es sei schon seltsam, dass dieses

Grab auch in den Einträgen der Verwaltung nicht dokumentiert war. Zumal man

für den Erhalt derartiger Gräber von Naziverfolgten auch Zuschussmittel des

Bundes bekäme.

'Stolperstein' vor der früheren Selig-Haus? Inzwischen setzt sich

Gathemann dafür ein, dass vor dem früheren Haus von Emil Selig im

Klosterkamp 6 ein 'Stolperstein' verlegt wird. Seit Jahren verlegt der

Künstler Gunter Demnig die kleinen Gedenktafeln im Pflaster vor den

Wohnhäusern der NS-Opfer. In Deutschland und Europa gibt es davon bereits

über 73 000. Dringend aufgearbeitet und durch Infotafeln erläutert werden

müssten auch die Grabstätten der 122 gestorbenen Flüchtlingen und der Gräber

der Zwangsarbeiter auf dem Friedhof III. Diese durften damals auf Befehl des

Naziregimes nur in den Randlagen der Friedhöfe beerdigt werden, berichtet

Gathemann. Die Toten bekamen damals nicht einmal einen Sarg, sondern wurden

in Teerpappe eingewickelt und sollten ohne großes Aufsehen in die Erde

gebracht werden. Auch hier fehle auf dem kirchlichen Friedhof jegliche

Aufklärung der Bevölkerung."

Link zum Artikel. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Friedrich Gleiss: Juden in Segeberg. In:

Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg. Jahrgang 33/1987 S.

66-67. |

| ders.: Der jüdische Friedhof zu Segeberg von 1792 und

seine Toten. In: Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg. Jahrgang

36/1990 S. 77-78. |

| Torsten Mußdorf: Die Verdrängung der Segeberger

Juden im Zuge der Gleichschaltung. Frankfurt/Main 1991. |

| ders.: "...ich beabsichtige, mich auf dem Hausboden zu

erhängen". Die Verdrängung jüdischen Lebens in Bad Segeberg. In: G. Paul/M.

Gillis-Carlebach (Hrsg.). Menora und Hakenkreuz - Zur

Geschichte der Juden in und aus Schleswig-Holstein, Lübeck und Altona

1918-1998. Wachholtz Verlag. Neumünster 1998. |

| Friedrich Gleiss: Jüdisches Leben in Segeberg vom

18. bis 20. Jahrhundert. Gesammelte Aufsätze mit über 100 Fotos und

Dokumenten. Selbstverlag. Bad Segeberg 2002. |

| Aktuelle Informationen siehe "Jüdisches

Schleswig-Holstein" Mitteilungsblatt des Landesverbandes der

Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein K.d.ö.R. http://www.lvjgsh.de/html/mitteilungsblatt.html

Online zugänglich sind alle Ausgaben seit 2005 (1. Jahrgang, Ausgabe 1 im

Januar

2005). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Bad Segeberg Schleswig Holstein.

Although one protected Jew (Schutzjude) was allowed to live and trade in

Danish-ruled Segeberg (1739), no Jewish community existed until 1793. By 1820,

there were 70 Jews living there (2 % of the total). They dedicated a synagogue

in 1842 and participated in the first revolt against Denmark (1848-50). They

obtained civil rights in 1863. The number of Jews registered in 1865 varied from

200, which included those visiting the health resort, to 91 permanent residents

in 1871. Affiliated with the rabbinate of Hamburg-Wandsbek (1868), they had a

cantor-teacher who performed ritual slaughter (shehita). Community

members opened stores, kosher boarding houses, and clinics. Led by Sidonie

Werner, an associate of the Jewish feminist Bertha Pappenheim (1859-1936), the

Jewish Humanitarian Women's Association of Hamburg established between 1909 and

1919 a school for training housekeepers and three children's convascelent homes

with accomodations for 125. By 1916 the number of Jewish residents had declined

to 43 and, to bolster its finances, the community secured the affiliation of 20

Jews in Neumuenster (1913) and 35 in Klein Niendorf (1917). This brought

community membership up to 134 in 1925. Germany's postwar economic crisis badly

affected local Jewish tradesmen and hooligans began attacking Jews. Only 47 of

the community's 100 members lived in Bad Segeberg when Hitler came to power.

Nazi boybott measures forced Jewish enterprises and children's homes to close.

The synagogue was vandalized on Kristallnacht (9-10 November 1938). By

1939 the community had vanished. Three Jews committed suicide, 14 emigrated, and

about 15 (including three who moved to Holland) perished in the Holocaust. Only

one (hidden by a friendly policeman) survived. The former synagogue, which

housed refugees after Worldwar II, was demolished in 1962.

Links zu Seiten anderer Orte in Schleswig-Holstein (bei "Alemannia

Judaica"): Elmshorn,

Friedrichstadt,

Oldenburg (Holstein),

Rendsburg

|