|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Eislingen (Kreis

Göppingen)

Jüdische Geschichte

Übersicht:

Zur jüdischen

Geschichte in Eislingen

In Eislingen waren jüdische Personen im 16. und 20. Jahrhundert wohnhaft.

Es kam jedoch zu keiner Zeit zur Bildung einer jüdischen Gemeinde.

Im 16. Jahrhundert werden nach 1530 im Ortsteil Großeislingen unter dem

Schutz der Herren von Rechberg genannt: die Juden Cappelmann (beziehungsweise

Coppelmann, Kapellman, aus Erlangen 1530 aufgenommen, gestorben vor 1554), Schmul (Sohn von Cappelmann, war nach 1554 in Ichenhausen),

Joseph (1546 genannt, evtl. auch Sohn von Cappelmann), Abraham (aus Worms,

aufgenommen 1551), Israel Wolff (aus Pfreimd

in der Oberpfalz, aufgenommen 1551,

nach 1554 in Ichenhausen), Hirsch (1544 genannt), Merlin (1551 genannt), Witwe

Sarah mit Tochter Ruth (1554 genannt). 1551 lebte Jud Israel im "meir hauss

zu understen im dorff", gemeint vermutlich die spätere "Untere

Gasse" (heutige Ebertstraße). Hier lagen 1554 drei jüdische

Wohnhäuser. In diesem Jahr wurden die Großeislinger Juden auf Druck von Herzog

Christoph von Württemberg ausgewiesen, was zu jahrelangen Verhandlungen vor dem

Reichskammergericht führte.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es am Ort mehrere Gewerbebetriebe im

Besitz jüdischer Unternehmer:

- Papierfabrik Moritz Fleischer (1892 übernahm Moritz Fleischer die Firma

"Krafft & Stapf", die u.a. Seidenpapier erstellte, seitdem "Firma

Moritz Fleischer". Sie wurde sehr erfolgreich vor allem als

Zigarettenpapierfabrik von Moritz Fleischer betrieben. Im Juni 1938 verließ die

Fabrikantenfamilie Fleischer nach massivem Zwang, persönlichen Bedrohungen,

Einschüchterungen und Repressalien Deutschland, die Firma wurde

"arisiert". Im April 1940 wurde sie unter der Bezeichnung

"Papierfabrik Fritz Kiehn" neu eröffnet. Nach 1945 kam die Firma 1957 an die Zellstofffabrik

Waldhof, 1961 nach Angliederung Hermann Krebs von Mannheim: "Papierfabrik

Fleischer-Krebs"); Firmengrundstück zwischen Schillerstraße,

Rudolf-Straße und Hindenburgstraße. Die teilweise fünf- bis sechsstöckigen

Fabrikgebäude wurden von Februar bis April 1988 abgebrochen. Auf dem Gelände

wurden nach der Sanierung 70 Eigenheime für etwa 250 Einwohner erstellt

(Wohngebiet Hölderlinstraße). Seit April 2007 erinnert eine Gedenktafel

an die Familie Fleischer und ihre Papierfabrik (siehe Fotos unten).

Unternehmensgeschichte siehe

http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen1/firmadet11065.shtml

vgl. Presseartikel von Elke Berger vom 2. März 2013 in den "Göppinger

Kreisnachrichten" (NWZ): "Papierfabrik

adieu".

- Mechanische Strickwarenfabrik Brüder Krämer & Co. (Carl und Simon Krämer,

Göppingen, bis um 1928).

- Mechanische Strickwarenfabrik Willy Böhm AG (vor 1924

Mechanische Strickerei Carl Böhm AG in Kleineislingen).

- Kalikofabrik Netter

& Eisig (Göppingen, von 1928 bis 1938): Nathan Netter und Sigmund Eisig

(aus Göppingen) wollten mit ihrer 1886 in Göppingen gegründeten

Kunstlederfabrik expandieren und erwarben die Mehrheit der Eislinger Firma

"Greiner & Lemppenau AG". Sie stellten in der Firma einen

Bucheinbandstoff her, der auch unter dem französischen Begriff "Calicot"

bekannt war. Dazu wurde eine Weberei betrieben (1930 170 Webstühle). In der

NS-Zeit waren Netter und Eisig gezwungen, das Unternehmen zu verkaufen. Die

beiden Inhaber emigrierten. 1938 fusionierte die "arisierte" Firma mit

einer Fabrik in Kötitz bei Coswig in Sachsen und nannte sich nun

"Göppinger Kaliko- und Kunstlederfabrik". Nach 1945 entwickelte sich

"Göppinger Kaliko" zu einer bedeutenden Zulieferer-Firma in der

Autoindustrie. Der Umsatz verlagerte sich mehr und mehr nach Eislingen.

Zunehmend wurde Plastik verarbeitet. 1993 Zusammenschluss der Göppinger Kaliko

mit der Firma J.H. Benecke aus Hannover zu "Benecke-Kaliko AG.".

2011 wurde eine neue Fertigungsanlage in Eislingen erstellt. In diesem Jahr

konnte auch das 125-jährige Bestehen des Werkes Eislingen gefeiert werden.

vgl. die Seite

zu "Benecke-Kaliko seit 1718" in der Website von www.benecke-kaliko.com

vgl. Presseartikel von Axel Raisch vom 1. Juli 2011 in den "Göppinger

Kreisnachrichten" (NWZ): "Eislingen.

Ein Himmel aus Eislingen..."

In Eislingen wohnte die Familie Moritz Fleischer sowie seit 1928 die Familie Dr. Bernhard Plawner (Prokurist bei

Fa. Fleischer, Richard-Wagner-Straße 26/1).

Von den in Eislingen geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Dr. Bernhard Plawner

(geb. 1898 in Oswiecim - Auschwitz, später wohnhaft in Eislingen und

Göppingen, 28. Oktober 1938 nach Polen abgeschoben, im August 1942 deportiert

und umgekommen), Minna Plawner geb. Gruber (geb. 1897 in Oswiecim -

Auschwitz, später wohnhaft in Eislingen und Göppingen, wie ihr Mann nach Polen

abgeschoben und nach Deportation umgekommen), Pnina Plawner (geb.

1926 in Haifa / Palästina, später wohnhaft in Eislingen und Göppingen,

dasselbe Schicksal wie ihre Eltern), Dina Plawner (geb. 1934 in

Stuttgart, wohnhaft in Eislingen und Göppingen, dasselbe Schicksal wie ihre

Eltern).

Zur Erinnerung an das Schicksal der Familie Plawner wurden im April 2007 "Stolpersteine"

in der Richard-Wagner-Straße verlegt (zwischen den Gebäuden 24 und 26).

Informationen und Fotos:

https://stolpersteine-goeppingen.de/eislingen/plawner-mina-pnina-rachel-dina-und-wolf-bernard/

Weiter ist der in Eislingen gebürtige Otto Nobert Julius Tugendhat umgekommen

(geb. 10. November 1896 in Großeislingen als Sohn von Bronislaw Arthur Tugendhat und

Friedricke geb. Geiringer, Schulbesuch u.a. in

Aalen [Schubart-Gymnasium]; wohnhaft in Eislingen und Berlin; verheiratet in

Hamburg seit 19. Mai 1923, am 1. Januar 1939 nach Frankreich emigriert; ab Drancy

am 31. Juli 1944 nach Auschwitz deportiert, von dort am 28. Oktober 1944 in das

KZ Stutthof, dann nach Hailfingen [Außenkommando KZ Natzweiler], wo er am 16.

Dezember 1944 umgekommen ist). Für Norbert Tugendhat wurde im Juli 2019 in

Aalen ein "Stolperstein" verlegt

(siehe Foto links). Weiter ist der in Eislingen gebürtige Otto Nobert Julius Tugendhat umgekommen

(geb. 10. November 1896 in Großeislingen als Sohn von Bronislaw Arthur Tugendhat und

Friedricke geb. Geiringer, Schulbesuch u.a. in

Aalen [Schubart-Gymnasium]; wohnhaft in Eislingen und Berlin; verheiratet in

Hamburg seit 19. Mai 1923, am 1. Januar 1939 nach Frankreich emigriert; ab Drancy

am 31. Juli 1944 nach Auschwitz deportiert, von dort am 28. Oktober 1944 in das

KZ Stutthof, dann nach Hailfingen [Außenkommando KZ Natzweiler], wo er am 16.

Dezember 1944 umgekommen ist). Für Norbert Tugendhat wurde im Juli 2019 in

Aalen ein "Stolperstein" verlegt

(siehe Foto links).

Zu Familie Tugendhat: Bronislaw Arthur Tugendhat (1870 - 1957) war

Generaldirektor der Papierfabrik Unterkochen; seine Frau Friedericke geb.

Geiringer (geb. 1872) starb am 18. Februar 1910 in Wien. Das Ehepaar hatte noch

eine Tochter Stefanie (geboren um 1874, lebte 1920 in New York). Bronislaw Arthur

Tugendhat übernahm 1895 die technische Leitung der Papierfabrik Fleischer in

Großeislingen. 1899 wurde er dort abgeworben und zum Direktor der Papierfabrik

Unterkochen berufen (bis 1930). Tugendhat wurde später Ehrenbürger in Unterkochen.

Obige Informationen nach Angaben des Gedenkbuches des Bundesarchivs sowie vom

Standesamt Eislingen, den Recherchen von Volker Mall, Gedenkstätte Hailfingen

und den Recherchen von Winfried Vogt aus Unterkochen. Genealogische Angaben vgl.

https://www.geni.com/people/Norbert-Tugendhat/6000000068543327825.

Berichte aus der

jüdischen Geschichte in Eislingen

Berichte zu einzelnen Personen

60. Geburtstag von Fabrikant David Fleischer und seine

Ernennung zum Ehrenbürger Eislingens (1927)

Artikel

in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden Württembergs" vom

16. Oktober 1927: "Eislingen

(Württemberg). Am 7. September feierte der Fabrikant David Fleischer,

der Seniorchef der Firma Seidenpapierfabrik Moritz Fleischer, seinen 60.

Geburtstag. Fleischer, der zum Vorstand der jüdischen Gemeinde Göppingen

gehört, wurde aus Anlass seines Geburtstages in dankbarer Würdigung seiner

Verdienste um die Gemeinde Groß-Eislingen von dieser zum Ehrenbürger

ernannt. Die kunstvoll ausgeführte Ehrenbürgerurkunde wurde ihm durch den

Gemeindevorstand überreicht." Artikel

in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden Württembergs" vom

16. Oktober 1927: "Eislingen

(Württemberg). Am 7. September feierte der Fabrikant David Fleischer,

der Seniorchef der Firma Seidenpapierfabrik Moritz Fleischer, seinen 60.

Geburtstag. Fleischer, der zum Vorstand der jüdischen Gemeinde Göppingen

gehört, wurde aus Anlass seines Geburtstages in dankbarer Würdigung seiner

Verdienste um die Gemeinde Groß-Eislingen von dieser zum Ehrenbürger

ernannt. Die kunstvoll ausgeführte Ehrenbürgerurkunde wurde ihm durch den

Gemeindevorstand überreicht." |

Dr. Bernhard Plawner referiert über den Dichter Scholom

Alechem in Göppingen (1938)

Anmerkung: zu Scholem Alechem siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Scholem_Alejchem

Artikel im

"Jüdischen Gemeindeblatt für die israelitischen Gemeinden Württembergs" vom

16. März 1938: "Göppingen. 'Scholom Alechem, ein jüdischer

Humorist; sein Leben und sein Werk', so lautete das Thema des Vortrags,

welchen Dr. B. Plawner, Eislingen/Fils, am 22. Februar auf Veranlassung des

Israelitischen Vorsteheramts hielt. Der Redner schilderte den Lebenslauf des

Dichters, der in den 57 Jahren seines Lebens gar weit in der Welt

herumgekommen und zum fröhlichen Darsteller des Ghettos geworden ist. Nicht

umsonst wird Scholom Alechem 'der jüdische Marc Twain' genannt. Sein Humor

ist ein wahrhaft goldener und echter. Plastisch stellt er alle Gestalten in

ihrer Umgebung vor uns hin. So vereint er uns mit diesen Menschen und führt

uns in die Dörfer und Städte, in denen sie leben und von einem

unverwüstlichen Lebensmut beseelt sind. Bei Scholom Alechem kommt es in uns

nicht zu dem bittern Nachgeschmack, der das heitere Lachen in seiner

befreienden Wirkung einschränkt. Mit wundernetten Kostproben aus dem

Schaffen des Dichters illustrierte Dr. Plawner seine treffliche

Charakterisierung und erntete warmen Beifall. Dem herzlichen Dank für den

wohlgelungenen Abend gab abschließend Dr. Wallach Ausdruck." Artikel im

"Jüdischen Gemeindeblatt für die israelitischen Gemeinden Württembergs" vom

16. März 1938: "Göppingen. 'Scholom Alechem, ein jüdischer

Humorist; sein Leben und sein Werk', so lautete das Thema des Vortrags,

welchen Dr. B. Plawner, Eislingen/Fils, am 22. Februar auf Veranlassung des

Israelitischen Vorsteheramts hielt. Der Redner schilderte den Lebenslauf des

Dichters, der in den 57 Jahren seines Lebens gar weit in der Welt

herumgekommen und zum fröhlichen Darsteller des Ghettos geworden ist. Nicht

umsonst wird Scholom Alechem 'der jüdische Marc Twain' genannt. Sein Humor

ist ein wahrhaft goldener und echter. Plastisch stellt er alle Gestalten in

ihrer Umgebung vor uns hin. So vereint er uns mit diesen Menschen und führt

uns in die Dörfer und Städte, in denen sie leben und von einem

unverwüstlichen Lebensmut beseelt sind. Bei Scholom Alechem kommt es in uns

nicht zu dem bittern Nachgeschmack, der das heitere Lachen in seiner

befreienden Wirkung einschränkt. Mit wundernetten Kostproben aus dem

Schaffen des Dichters illustrierte Dr. Plawner seine treffliche

Charakterisierung und erntete warmen Beifall. Dem herzlichen Dank für den

wohlgelungenen Abend gab abschließend Dr. Wallach Ausdruck." |

Anzeigen

Anzeige für Toilettenpapier der Papierfabrik Fleischer in

einer jüdischen Zeitschrift (1935)

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 17. Januar 1935:

"Hausfrauen sind sparsam. Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 17. Januar 1935:

"Hausfrauen sind sparsam.

Der Preis allein sagt aber nicht Immer, ob eine Ware billig ist. Gerade bei

Toilette-Papier sind die 'scheinbar" Billigen, häufig die Teuersten.

Anders bei Dalli.

Der Gesundheit wegen 2-fach sterilisiert. Dalli ist tatsächlich

billig, denn auf jeder Rolle sind garantiert 444 Abrisse. Aber nicht nur

das: Dalli Ist welch, saugfähig, zäh. Er ist eine Wohltat für Empfindliche.

1 Rolle kostet 25 Pfg.

Bezugsquellen - Nachweis durch Papierfabrik Fleischer o.H.G.,

Eislingen/Fils." |

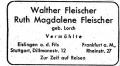

Hochzeitsanzeige von Walther Fleischer und Ruth Magdalene geb. Lorch (1936)

Anzeige in

der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 12. März 1936: Anzeige in

der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 12. März 1936:

"Walther Fleischer Ruth Magdalene Fleischer geb.

Lorch

Vermählte

Eislingen a.d.Fils - Stuttgart, Dillmannstr. 12 -

Frankfurt am Main, Rheinstr. 27

Zur Zeit auf Reisen" |

Fotos

Enthüllung einer

Gedenktafel für

die Familie Fleischer im April 2007

(Quelle: Artikel

in eislingen-online.de) |

|

|

| |

Bürgermeister

Günther Frank enthüllt den Gedenkstein in Anwesenheit des Vertreters der

Familie Fleischer, Prof. Mayer Tasch |

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Stefan Lang: Ausgrenzung und

Koexistenz. Judenpolitik und jüdisches Leben in Württemberg und im

"Land zu Schwaben" (1492-1650). Reihe: Schriften zur

Südwestdeutschen Landesbunde. Band 63. Sigmaringen 2008.

|

| Martin Mundorff / Walter Ziegler

(Hrsg.): Eislingen und seine Fabriken. Rainer Weiler zum Siebzigsten. Hrsg.

im Auftrag der Stadt Eislingen. Weißenhorn 2001. |

| Heinz Schmidt-Bachem: Aus Papier:

eine Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der papierverarbeitenden Industrie in

Deutschland. De Gruyter. Berlin/Boston 2011. S. 868-869. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|