|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht "Synagogen im Rheingau-Taunus-Kreis"

Holzhausen über Aar

mit Breithardt (Gemeinde

Hohenstein [Untertaunus], Rheingau-Taunus-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Holzhausen bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts

zurück. 1668 gab es vier jüdische Familien am Ort. Die jüdischen

Familien betrieben schon damals Landwirtschaft und hatten jeweils bis etwa 10

Hektar Land. Der Landbesitz der jüdischen Einwohner hing größtenteils

zusammen und wurde als "Judengwannen" bezeichnet.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1843 31 jüdische Einwohner, 1861 78 (11,9 % von insgesamt 654

Einwohnern, ca. 20 Familien), 1871 29 (4,0 % von 721), 1885 41 (5,8 % von 711),

1895 28 (4,1 % von 678), 1905 25 (3,7 % von 679). Zur jüdischen Gemeinde

Holzhausen gehörten auch die in Breithardt

lebenden jüdischen Personen: 1843 11 jüdische Einwohner.

Aus Breithardt ist u.a. die Familie Nassauer bekannt (s.u. zu Siegfried

Nassauer). In Holzhausen begegnen als jüdische Familiennamen: Meyer

(Vorfahren kamen nach 1812 aus Kettenbach), Ackermann, Scheer. Unter den

jüdischen Gewerbetreibenden gab es im 19./Anfang 20. Jahrhundert in

Holzhausen u.a. einen Metzger, einen Schneider, mehrere Vieh- und

Pferdehändler; Familie Meyer hatte ein Geschäft für Landmaschinen und

Landesprodukte; in Breithardt gab es einen Viehhändler und einen Metzger;

Familie Falk betrieb ein Geschäft mit Kleidern und Möbeln.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Schule und ein

rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war im 19.

Jahrhundert zeitweise ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und

Schochet tätig war. Von den Lehrern ist insbesondere H. Kahn bekannt, der von

1841 bis 1870 Lehrer in Holzhausen war (siehe Bericht unten). Die Toten der

jüdischen Gemeinde wurden in Burgschwalbach,

teilweise auch in Wehen

oder Laufenselden

beigesetzt.

Um 1924 wurden noch 9 jüdische Einwohner gezählt (1,5 % von insgesamt 620

Einwohnern). 1932 war Gemeindevorsteher Nathan Meyer (gestorben 1936,

siehe Bericht unten). Im

Schuljahr 1931/32 gab es drei schulpflichtige jüdische Kinder, die in Religion

- vermutlich durch einen auswärtigen Lehrer - unterrichtet

wurden.

1933 gehörten noch 22 Personen zur jüdischen Gemeinde (davon 13 in

Holzhausen, 9 in Breithardt). In

den folgenden Jahren sind die meisten der Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Vier Personen aus

Holzhausen gelang die Auswanderung in die USA, drei emigrierten nach Südafrika

(Brüder Richard und Hugo Ackermann),

ein junger Mann nach Palästina/Israel. Aus Breithardt wanderte Kaufmann Falk

und seine Frau nach Südafrika aus; die Familie des Händlers und Metzgers

Moritz Kahn ist gleichfalls ausgewandert. Nach dem Tod von Nathan Meyer (1933)

war letzter Gemeindevorsteher Isidor Meyer gewesen. Er sowie seine Frau starben

nach der Deportation in Theresienstadt.

Von den in Holzhausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Arthur Ackermann (1898, vgl.

Erinnerungsblatt

des "Aktiven Museums Spiegelgasse" Wiesbaden),

Sally Blum (1882), Rosa Hirsch geb. Seufert (1903), Martha Kahn geb. Blumenthal

(1890), Johanna Levy (1885), Gustav Meyer (1903), Isidor Meyer (1868), Rosa

Meyer geb. Falk (1875).

Aus Breithardt sind umgekommen: Paula (Bina) Kahn geb. Falk (1881, siehe

Kennkarte unten),

Else Kahn (1911), Gustav Kahn (1880) sowie die bereits unter Holzhausen genannte

Rosa Meier geb. Falk (in Breithardt geboren und später in Holzhausen

wohnhaft).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Gemeindebeschreibung von Holzhausen ü. Aar (1936 !)

Artikel

im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom

Juli 1936: "Holzhausen ü.A. 320 m hoch gelegenes altes

Dorf mit 700 Einwohnern; darunter noch einige Judenfamilien. Hier haben um

1876, als die jetzige Synagoge gebaut wurde, etwa 10 jüdische Landwirte

mit je bis zu 10 Hektar Land gewohnt. Ihre Ländereien hingen teilweise

zusammen und trugen - mit noch weiteren Feldern - die Gesamtbezeichnung 'Judengwannen'

oder -Gewannen. (Gewann war eine Flurabteilung im altgermanischen Dorfe).

So wird es nicht wundernehmen, die Anwesenheit und landwirtschaftliche

Lebensform von Juden in jener Gegend bis ins 16. Jahrhundert zurück

bestätigt zu wissen." Artikel

im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom

Juli 1936: "Holzhausen ü.A. 320 m hoch gelegenes altes

Dorf mit 700 Einwohnern; darunter noch einige Judenfamilien. Hier haben um

1876, als die jetzige Synagoge gebaut wurde, etwa 10 jüdische Landwirte

mit je bis zu 10 Hektar Land gewohnt. Ihre Ländereien hingen teilweise

zusammen und trugen - mit noch weiteren Feldern - die Gesamtbezeichnung 'Judengwannen'

oder -Gewannen. (Gewann war eine Flurabteilung im altgermanischen Dorfe).

So wird es nicht wundernehmen, die Anwesenheit und landwirtschaftliche

Lebensform von Juden in jener Gegend bis ins 16. Jahrhundert zurück

bestätigt zu wissen." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Zum Tod von Lehrer Herz Kahn (Lehrer in Holzhausen von 1841

bis 1870)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. September

1903: "Schierstein, 10. September (1903). Am 12. vorigen Monats starb

der erst seit 1. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand

getretene Lehrer H. Kahn aus Flörsheim (Nassau). In dem nassauischen

Städtchen Nastätten 1823 geboren, besuchte er später von 1830-41 das

frühere jüdische Seminar in Ems. Nach erlangter Lehrbefähigung erhielt

er in Holzhausen über Aar (Nassau, für Aur) die erste Anstellung. Im Jahre 1870

wurde er auf Ansuchen nach Flörsheim versetzt. Hier wirkte er 33 Jahre.

Kahn war ein sehr tüchtiger Lehrer und besaß ein tiefes jüdisches

Wissen. Für die nassauischen Schulblätter der Jahrgänge 1856-73

lieferte er sehr gediegene Aufsätze pädagogischen Inhalts. An der Bahre

schilderte in würdiger Weise Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein in

Wiesbaden den Lebenslauf des Verstorbenen und gab insbesondere in

anerkennenden Worten dem Pflichteifer und der Treue des Verstorbenen

seinen Vorgesetzten gegenüber Ausdruck. Nicht unerwähnt mag bleiben,

dass der Verstorbene Mitbegründer des großen Lehrer-, Witwen- und

Waisen-Unterstützungsvereins 'Achawa' Sitz Frankfurt am Main war und

stets großes Interesse für das unschätzbare soziale Werk bekundete.

Ehre seinem Andenken!" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. September

1903: "Schierstein, 10. September (1903). Am 12. vorigen Monats starb

der erst seit 1. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand

getretene Lehrer H. Kahn aus Flörsheim (Nassau). In dem nassauischen

Städtchen Nastätten 1823 geboren, besuchte er später von 1830-41 das

frühere jüdische Seminar in Ems. Nach erlangter Lehrbefähigung erhielt

er in Holzhausen über Aar (Nassau, für Aur) die erste Anstellung. Im Jahre 1870

wurde er auf Ansuchen nach Flörsheim versetzt. Hier wirkte er 33 Jahre.

Kahn war ein sehr tüchtiger Lehrer und besaß ein tiefes jüdisches

Wissen. Für die nassauischen Schulblätter der Jahrgänge 1856-73

lieferte er sehr gediegene Aufsätze pädagogischen Inhalts. An der Bahre

schilderte in würdiger Weise Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein in

Wiesbaden den Lebenslauf des Verstorbenen und gab insbesondere in

anerkennenden Worten dem Pflichteifer und der Treue des Verstorbenen

seinen Vorgesetzten gegenüber Ausdruck. Nicht unerwähnt mag bleiben,

dass der Verstorbene Mitbegründer des großen Lehrer-, Witwen- und

Waisen-Unterstützungsvereins 'Achawa' Sitz Frankfurt am Main war und

stets großes Interesse für das unschätzbare soziale Werk bekundete.

Ehre seinem Andenken!" |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Über die Vorfahren des Journalisten Siegfried Nassauer in

Breithardt

| Aus Arnsberg s.Lit. Bd. I S. 386: "Die

Vorfahren des Journalisten Siegfried Nassauer, der bei der Frankfurter

Zeitung lange Zeit in führender Position tätig war, stammten aus

Breithardt: Jean (Jesaias) Nassauer war in Breithardt geboren, ging aber

anscheinend schon in jungen Jahren nach Würzburg, wo Siegfried Nassauer

geboren wurde (im Jahre 1868). Jean Nassauer war mit Ida Sonnemann, der

Kusine von Leopold Sonnemann - dem Begründer der Frankfurter Zeitung -,

verheiratet. Wahrscheinlich kam Siegfried durch diese verwandtschaftlichen

Beziehungen nach Frankfurt; Siegfried Nassauer schrieb u.a. das Buch 'Was

Frankfurter Brunnen erzählen', das 1921 erschien. Siegfried Nassauer war

verheiratet mit einer Frankfurterin namens Else Jeanette Horkheimer. Sie

war in Theresienstadt und lebt jetzt (sc. um 1970) in Frankfurt bei

ihrem Sohn Hans, der Redakteur bei der Frankfurter Rundschau war." |

Zum Tod von Nathan Meyer, langjähriger Gemeindevorsteher

(1936)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Februar 1936: "Holzhausen

über Aar, 6. Februar (1936). Hier starb nach einem Leben voll Kampf,

Arbeit und Pflichterfüllung in seinem 61. Lebensjahr am 4. Februar Nathan

Meyer, langjähriger Vorsteher der Kultusgemeinde Holzhausen/Breithardt.

Meyer hatte den Feldzug mitgemacht und wurden ihm die größten Auszeichnungen

zuteil. Eine große Zahl jüdischer und christlicher Menschen und die

alten Soldaten und Kriegskameraden des Ortes gaben dem Verstorbenen in

Anerkennung seiner großen Beliebtheit das Geleite. Herr Lehrer Grünebaum,

Wiesbaden, sprach Worte, die der Trauergemeinde zu Herzen

gingen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Februar 1936: "Holzhausen

über Aar, 6. Februar (1936). Hier starb nach einem Leben voll Kampf,

Arbeit und Pflichterfüllung in seinem 61. Lebensjahr am 4. Februar Nathan

Meyer, langjähriger Vorsteher der Kultusgemeinde Holzhausen/Breithardt.

Meyer hatte den Feldzug mitgemacht und wurden ihm die größten Auszeichnungen

zuteil. Eine große Zahl jüdischer und christlicher Menschen und die

alten Soldaten und Kriegskameraden des Ortes gaben dem Verstorbenen in

Anerkennung seiner großen Beliebtheit das Geleite. Herr Lehrer Grünebaum,

Wiesbaden, sprach Worte, die der Trauergemeinde zu Herzen

gingen." |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

von

Bina Kahn geb. Falk |

|

|

| |

Bina Paula Kahn geb. Falk ist

am 23. Juli 1881 als Tochter des Falk Falk und der Jettchen geb. Straus in

Breithardt geboren, sie lebte später in Mainz. Am 27. September 1942

wurde sie ab Darmstadt in das Ghetto Theresienstadt deportiert, so sie am

24. Juni 1943 umgekommen ist.

Link

zu holocaust.cz |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Eine erste Synagoge musste um 1875 einer Straßenerweiterung

weichen und wurde abgebrochen. Der Verkaufserlös für das Gebäude diente zum

Kauf des Holzes für einen Neubau.

Eine neue Synagoge wurde 1876 erbaut. Es handelte sich um einen

eingeschossigen Bau mit ca. 25 Quadratmetern.

1937 - bereits vor der Auflösung der Gemeinde (1938) - wurde das

Synagogengebäude durch den früheren jüdischen Besitzer - Abraham Ackermann - verkauft. Bis in die 1960er-Jahre war darin eine kleine

Druckerei untergebracht. 1974 ist die ehemalige Synagoge vom Besitzer

abgebrochen worden.

Adresse/Standort der Synagoge: Felsterbachstraße

Fotos

| |

Fotos des

Synagogengebäudes - weder historische Fotos noch nach 1945 - sind bislang

vorhanden.

Über Hinweise oder Zusendungen freut sich der Webmaster der

"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |

| |

|

|

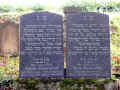

Zwei der Beisetzungen

im

jüdischen Friedhof in

Burgschwalbach |

|

|

| |

Grabsteine

für Sarah Blumenthal geb.

Rosenbaum (1836-1908) und Herz Blumenthal

(1833-1908) von Holzhausen über Aar |

Grabstein

für Nathan Meyer

geb. 25.3.1875 gest. 4.2.1936

in Holzhausen über Aar |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 385-386. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 178. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 144 (keine weiteren

Informationen) |

| dies.: Neubearbeitung der beiden Bücher. 2007. S.

368. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 298. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 439. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Holzhausen

ueber der Aar Hesse Nassau. Dating from the 16th century, the

community numbered 78 (12 % of the total) in 1861. It disbanded in 1938: 14 of

the 21 Jews emigrated; four deportees perished in the Theresienstadt ghetto.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|