|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht:

"Synagogen im Rhein-Hunsrück-Kreis"

Kastellaun (VG

Kastellaun, Rhein-Hunsrück-Kreis

)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Kastellaun gab es bereits im Mittelalter eine jüdische Gemeinde (14.

Jahrhundert)

Eine neuzeitliche jüdische Gemeinde bestand bis

1938/42. Ihre Entstehung geht in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

zurück. Erstmals wird 1862 ein jüdisches Ehepaar am Ort genannt. 1895

wurden 64 jüdische Einwohner gezählt. Gemeindevorsteher zur Zeit der Gründung

der Gemeinde (um 1892) war Isaak Forst II.

An Einrichtungen bestanden nach 1892 eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule und ein Friedhof.

In der Religionsschule besuchten im Schuljahr 1924/25 14 Kinder den Unterricht,

der durch Lehrer Hermann Fein aus Boppard erteilt wurde. 1932 wurden 11

jüdische Kinder durch den Lehrer Ludwig Gabel aus Hasenthal unterrichtet

(letzterer wird auch bei der Einbringung einer neuen Torarolle 1931 genannt,

siehe Bericht unten). An

jüdischen Vereinen bestand der Israelitische Wohltätigkeitsverein (Chewra

Gemilus Chasodim, 1932 unter dem Vorsitz von Isaak Forst) und die Frauen-Chewra

(Wohltätigkeitsverein, 1932 unter dem Vorsitz von Babette Forst). 1927/29 wird

auch ein Jüdischer Jugendverein Kastellaun (1927 unter Vorsitz von Simon

Hammerschlag, 1929 unter Vorsitz von Hilde Forst) genannt.

1924, als die Höchstzahl von 90 jüdischen Einwohner erreicht wurde,

waren die Vorsteher der Gemeinde Isak Forst, Hermann Marx, Albert

Katzenstein, Adolf Forst, Julius Kohn. Der Repräsentanz gehörten an die Herren

Bernhard Forst, Albert Katzenstein, Josef Kirch, Jonas Mayer, Siegmund Forst,

Hermann Kahn und Julius Kahn. 1932 waren die Vorsteher der Gemeinde Isaak

Forst (1. Vors.), Adolf Forst (2. Vors.) und Leo Schwarz (3. Vors.). Der

Repräsentanz unter dem Vorsitz von Bernhard Forst gehörten neun Mitglieder an.

1933 wurden 85

jüdische Einwohner gezählt. In den folgenden Jahren ist auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Im Juni 1933 waren es

bereits nur noch 66 jüdische Einwohner. Bis 1938 ging die Zahl der jüdischen

Einwohner auf etwa 20 bis 30 zurück. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurden die

jüdischen Männer in das KZ Dachau verschleppt und dort für mehrere Wochen

festgehalten. Die letzten jüdischen Einwohner wurden 1942 deportiert.

Von den in

Kastellaun geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Cerline (Zilly) Bier geb. Forst

(1895),

Bella Forst (1928), Hannelore Forst (1931), Jakob Forst (1882),

Manfred Forst (1924), Rosa Forst geb. Baer (1893), Betty Hirsch (1903), Hugo

Hirsch (1876), Irma Hirsch (1905), Rosa Hirsch geb. Lorch (1874), Ella Jacobsohn

geb. Katzenstein (1902), Walter Jacobsohn (1899), Albert Katzenstein (1874),

Jenny Katzenstein geb. Rosenthal (1877), Rosa de Leeuw geb. Wolf (1901), Herta

Loeb geb. Seligmann (1910), Harry Schwarz (1928), Heinrich (Zwi) Seligmann (1880), Franziska Wolf

(geb. ?), Ludwig Wolf (1885).

Am 19. März 1986 wurde der Öffentlichkeit auf dem jüdischen Friedhof

von Kastellaun in der Hasselbacher Straße ein Gedenkstein übergeben, dessen

Errichtung vom Kastellauner Stadtrat Ende Mai 1985 beschlossen worden war. Auf

dem Stein stehen die Worte: "Zur Erinnerung an die Angehörigen

jüdischer Familien aus Kastellaun, die in der Jahren der

nationalsozialistischen Herrschaft aus ihrer Heimat vertrieben, deportiert oder

ermordet wurden. Die Synagoge stand in der Eifelstraße. Sie wurde am 10.11.1938

zerstört. Die Bürger der Stadt Kastellaun".

Ende September 2009 wurden in Kastellaun 20 "Stolpersteine"

zur Erinnerung an jüdische Personen verlegt, die in der NS-Zeit ermordet

wurden. Zur Gedenkfeier am 29. September 2009 war auch ein Enkel des ermordeten

Ehepaares Albert und Jenny Katzenstein anwesend. Einer der insgesamt sechs

Verlegeorte war das Haus Marktstraße 22 - direkt gegenüber dem Rathaus - vor

dem ehemaligen "Haus Katzenstein", wo vier "Stolpersteine"

verlegt wurden. Ende September 2009 wurden in Kastellaun 20 "Stolpersteine"

zur Erinnerung an jüdische Personen verlegt, die in der NS-Zeit ermordet

wurden. Zur Gedenkfeier am 29. September 2009 war auch ein Enkel des ermordeten

Ehepaares Albert und Jenny Katzenstein anwesend. Einer der insgesamt sechs

Verlegeorte war das Haus Marktstraße 22 - direkt gegenüber dem Rathaus - vor

dem ehemaligen "Haus Katzenstein", wo vier "Stolpersteine"

verlegt wurden.

Links: Foto von Stefan Haas: Stolperstein für Siegmund Forst

(1879)

Berichte aus

der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeiner Bericht über die jüdische Gemeinde Kastellaun

(1930)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" im "Israelitischen Familienblatt" vom 19.

Juni 1930 (Aus der Reihe "Mit jüdischen Augen

durch deutsche Lande - III. Vom Idarwald an den Rhein. Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" im "Israelitischen Familienblatt" vom 19.

Juni 1930 (Aus der Reihe "Mit jüdischen Augen

durch deutsche Lande - III. Vom Idarwald an den Rhein.

Kastellaun. 1650 Einwohner, prächtiger Flecken, dem man den Aufstieg

schon an den schmucken Villen und an den zahlreichen neuen Häusern ansieht,

die übrigens fast alle mit Schiefer gedeckt und z.T. damit bekleidet sind.

Von der alten Stadt ist kaum noch etwas zu sehen. Nur die Burg Kastellaun

der einst mächtigen Grafen von Sponheim ist noch als mächtige Ruine

erhalten. 1689 wurde die Stadt durch die Franzosen verwüstet. Heute ist

Kastellaun ein Hauptzentrum des linksrheinischen Viehhandels, und

infolgedessen von Juden viel besucht. Juden müssen in Kastellaun schon

frühzeitig gewohnt haben. Denn König Heinrich VII. aus dem luxemburgischen

Haus, der 1308 bis 1313 regierte, schenkt seinem Bruder, dem Grafen Simon

von Sponheim in Kastellaun 30 Juden. Der Sponheimer Graf hat nach einer

Mitteilung des Hirsauer Benediktinerabtes Johannes Trithemius (der aus

Trittenheim a.d. Mosel stammte, eine Zeitlang in Berlin lebte und die

Gründung der Universität Frankfurt anregte und 1516 starb) diese Juden sich

vollsaugen lassen wie einen Schwamm und hat sie dann ausgedrückt. Hernach

müssen die Juden der Grafschaft vielleicht zwischen 1380 und 1390 wie die

der Pfalz, ausgewiesen worden sein; denn 1548 bekunden die damaligen Herren

der Grafschaft in einer Niederlassungsgenehmigung, dass sie eine Zeitlang

Juden nicht in die Grafschaft ausgenommen hätten. In Kastellaun selbst

scheint aber nie wieder ein Jude ansässig gewesen zu sein, bis nach dem

Deutsch-Französischen Krieg. Ende der siebziger (sc. 1870er) Jahre

taucht ein jüdischer Handelsmann Elias Löb auf, der von dem angesehenen

(christlichen) Kaufmann Leonhard, Vater des Historikers von Kastellaun, Dr.

Otto Leonhard, durch kurzfristige Darlehn, meist auf 1—2 Tage, gefördert

wird und feine Kunden im Viehhandel so zuverlässig bedient, dass er in der

ganzen Umgegend bald nur 'der ehrliche Jud' heißt. 1905, also nach weiteren

25 bis 30 Jahren hat die Gemeinde schon 65 Seelen, 1909: 84. 1913: 78

Seelen, aber 1924 trotz des dazwischen liegenden Krieges wieder 90 Seelen.

Die Hauptbeschäftigung der jüdischen Bevölkerung ist Vieh- und Pferdehandel,

daneben Handel mit Leder und Futtermitteln. Es ist eine ganze Reihe junger

Familien da; vom Zug in die Großstadt spürt man kaum etwas. Vorsteher ist

seit Jahrzehnten Isaak Forst. Die Synagoge, aus einer ehemaligen Scheune

hergestellt, mit einem Giebel versehen, ist wie die meisten neueren Häuser

der Stadt mit Schiefer gedeckt und bekleidet, wohl als die einzige in

Deutschland. Der kleine Friedhof

außerhalb der Stadt, etwa ebenso alt wie die jetzige Gemeinde, ist sauber

eingezäunt und sehr gepflegt. — Die ganz ausgezeichnete rituell geführte

Speisewirtschaft von Ludwig Wolf, Hasental, wird von den zahlreichen

auswärtigen Geschäftsleuten stark frequentiert. Natürlich ist an guten

Hotels kein Mangel. Auch eine Schülerherberge ist vorhanden. Herrliche

Ausflüge: 1. Zur tausendjährigen Eiche im Pfarrdorf Buch, 3,5 Kilometer (der

Stamm hat am Boden 6 1/2 Meter Umfang), mit entzückendem Ausblick auf die

Burg Baldeneck, die Moselhöhen und die Eifel; noch 1/4 Stunde weiter Ruine

der Burg Baldeneck, von Balduin von Trier, dem Beschützer der Juden (s.

Moselroute!), erbaut. Kastellaun ist zum Erholungsaufenthalt ganz besonders

geeignet. Von Kastellaun nach Boppard a. Rh. wandert man, wenn man gut zu

Fuß ist, die prachtvolle letzte Strecke des Höhenweges Merzig-Boppard,

allerdings 28 Kilometer, aber sehr lohnend, besonders in der zweiten Hälfte.

Oder man fahre mit der Bahn nach Station Leiningen und hat von dort noch

etwa 15 Kilometer nach Boppard.

Die Bahn Kastellaun—Boppard nimmt unter den deutschen Gebirgsbahnen eine

hervorragende Stellung ein, nicht nur weil sie zahlreiche überraschende

Ausblicke auf die bunt wechselnde Landschaft gewährt, sondern weil sie von

Station Buchholz aus bis Boppard als Zahnradbahn auf einer Strecke von 6,3

Kilometern ein Gefälle bzw. eine Steigung von 326 Metern zu überwinden

hat..." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1913

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 6. März 1913: "Die israelitische

Gemeinde Kastellaun sucht zum 1. April dieses Jahres einen Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 6. März 1913: "Die israelitische

Gemeinde Kastellaun sucht zum 1. April dieses Jahres einen

Lehrer

welcher auch Vorbeter und Schochet sein muss. Gehalt 1200 Mk. und

Nebenverdienst.

Offerten sind zu richten an den

Vorsitzenden der israelitischen Gemeinde

Isac Forst

Castellaun, Reg.-Bez. Koblenz." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Isak Forst feiert seine 30-jährige Tätigkeit als Vorsteher

der Gemeinde und als ehrenamtlicher Vorbeter (1929)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Mai 1929: "Kastellaun

(Hunsrück). (Jubiläum.) Herr Jsak Forst konnte auf eine dreißigjährige

Tätigkeit als Vorsteher der Synagogengemeinde und als ehrenamtlicher

Vorbeter zurückblicken. Der Festsabbat gestaltete sich zu einer erhebenden

Feier für den Jubilar und die Gemeinde, die es sich nicht hatte nehmen

lassen, das Gotteshaus prächtig zu schmücken. Nach dem Einheben dankte Herr

Albert Katzenstein im Namen der Gemeinde ihrem Führer in zu Herzen gehender

Ansprache. Dabei überreichte er ihm ein Ehrengeschenk in Gestalt eines

silbernen Bechers. Tief bewegt nahm der Jubilar die Ehrung entgegen. Nach

Beendigung des Gottesdienstes erschienen die Gemeindemitglieder vollzählig

im Hause des Herrn Forst, um ihm und seinen Angehörigen auch persönlich

Glück zu wünschen. Nach Sabbatausgang bereitete der Jubilar seinen Getreuen

einen gemütlichen Abend in einem Restaurant, der alle bis tief in die Nacht

hinein zusammenhielt. Das Fest wird dem Jubilar und der Gemeinde Kastellaun

noch lange in freundlicher Erinnerung bleiben." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Mai 1929: "Kastellaun

(Hunsrück). (Jubiläum.) Herr Jsak Forst konnte auf eine dreißigjährige

Tätigkeit als Vorsteher der Synagogengemeinde und als ehrenamtlicher

Vorbeter zurückblicken. Der Festsabbat gestaltete sich zu einer erhebenden

Feier für den Jubilar und die Gemeinde, die es sich nicht hatte nehmen

lassen, das Gotteshaus prächtig zu schmücken. Nach dem Einheben dankte Herr

Albert Katzenstein im Namen der Gemeinde ihrem Führer in zu Herzen gehender

Ansprache. Dabei überreichte er ihm ein Ehrengeschenk in Gestalt eines

silbernen Bechers. Tief bewegt nahm der Jubilar die Ehrung entgegen. Nach

Beendigung des Gottesdienstes erschienen die Gemeindemitglieder vollzählig

im Hause des Herrn Forst, um ihm und seinen Angehörigen auch persönlich

Glück zu wünschen. Nach Sabbatausgang bereitete der Jubilar seinen Getreuen

einen gemütlichen Abend in einem Restaurant, der alle bis tief in die Nacht

hinein zusammenhielt. Das Fest wird dem Jubilar und der Gemeinde Kastellaun

noch lange in freundlicher Erinnerung bleiben." |

Zum Tod von Rika Kahn geb. Forst (1931)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1931: "Kastellaun,

1. November (1931). Kurz nach Vollendung ihres 66. Lebensjahres verstarb

nach viertägigem Krankenlager Frau Rika Kahn geb. Forst, tief

betrauert von ihrem Gatten, den vier Kindern und Angehörigen. Mit ihr ist

eine gottesfürchtige, schlichte, selbstlose Frau zu Grabe getragen

worden. Das zahlreiche Trauergefolge zeugte von ihrer besonderen

Beliebtheit sowohl bei den Glaubensgenossen als auch bei der

nichtjüdischen Konfession. Am offenen Grabe gab Herr Lehrer Gabel

in seiner Trauerrede beredten Ausdruck, indem er in kurzen Strichen das

Bild der Entschlafenen zeichnete. Möge Gott den trauernden

Hinterbliebenen Trost spenden. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1931: "Kastellaun,

1. November (1931). Kurz nach Vollendung ihres 66. Lebensjahres verstarb

nach viertägigem Krankenlager Frau Rika Kahn geb. Forst, tief

betrauert von ihrem Gatten, den vier Kindern und Angehörigen. Mit ihr ist

eine gottesfürchtige, schlichte, selbstlose Frau zu Grabe getragen

worden. Das zahlreiche Trauergefolge zeugte von ihrer besonderen

Beliebtheit sowohl bei den Glaubensgenossen als auch bei der

nichtjüdischen Konfession. Am offenen Grabe gab Herr Lehrer Gabel

in seiner Trauerrede beredten Ausdruck, indem er in kurzen Strichen das

Bild der Entschlafenen zeichnete. Möge Gott den trauernden

Hinterbliebenen Trost spenden. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige des Leder- usw. Geschäftes von Schoemann &

Hammerschlag (1922)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Januar 1922: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Januar 1922:

"Zum sofortigen Eintritt suchen wir für unsere Leder-, Schäfte- u.

Schuhmacher-bedarfsartikel-Handlung einen tüchtigen jungen

Reisenden

Anfragen mit Gehaltsansprüchen erbeten an

Schoemann & Hammerschlag, Kastellaun (Hunsrück)." |

Verlobungsanzeige von Ella Katzenstein und Walter

Jacobsohn (1929)

Anmerkung: Walter Jacobsohn (geb. 17.

September 1899 in Eichenau) und Ella Jacobsohn geb. Katzenstein (geb. 10. Juni

1902 in Kastellaun) lebten zuletzt 1939 in Kastellaun (damals Markt Nr. 207).

Die Eheleute beabsichtigten, mit ihren Kindern in die USA zu emigrieren, was

nicht mehr möglich war. Am 19. September 1939 sind sie nach Köln,

Lütticherstraße 30 verzogen. Im Sommer 1944 wurden sie von Litzmannstadt (Łódź)

nach Kulmhof deportiert und dort ermordet

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de887665

https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/Details-Gedenkbuch?sfrom=958&id=5990&buchstabe=J

und

https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/Details-Gedenkbuch?sfrom=958&id=6013&buchstabe=J

An Ella Jacobsohn geb. Katzenstein erinnert in Köln, Zülpicher Straße 302 ein

Stolperstein.

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. Juli 1929: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. Juli 1929:

"Ella Katzenstein Walter Jacobsohn

Verlobte

Kastellaun (Rheinland) Bunzlau" |

Verlobungsanzeige von Trude Katzenstein und Alfred Lehmann

(1935)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 30. Mai 1935: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 30. Mai 1935:

"Trude Katzenstein Alfred Lehmann

Verlobte

Kastellaun (Rheinland) Darmstadt Hofmannstraße 12." |

Verlobungsanzeige von Ilse Dessauer und Otto Katzenstein

(1937)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 22. April 1937: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 22. April 1937:

"Ilse Dessauer Otto Katzenstein

Verlobte

Nienburg-Weser Johannesburg

Kastellaun-Rheinland" |

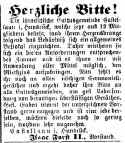

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst (1891) richteten die jüdischen Familien

einen Betsaal ein, den sie anmieteten. Da sie noch nicht über die

nötigen Ritualien verfügten, veröffentlichten sie eine Bitte in der

Zeitschrift "Der Israelit", dass auswärtige Gemeinden ihnen Ritualien

zur Verfügung stellten:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1892:

"Herzliche Bitte! Die israelitische Kultusgemeinde Kastellaun im

Hunsrück, welche jetzt aus 12 Mitgliedern besteht, fand ihrem

Herzensdrange folgend das Bedürfnis, sich ein allgemeines Betlokal

einzurichten. Daher mieteten sie sich ein diesen Anforderungen

entsprechendes Zimmer und ist es ihnen nur mit Anwendung aller Mittel

möglich, den Mietzins aufzubringen. Nun fehlt es ihr noch an allen

nötigen Zeremoniellgeräten und ergeht daher ihre Bitte an alle

Kultusgemeinden, um gefällige Übersendung von derartigen überflüssigen

Geräten. Gefällige Gaben nimmt der unterzeichnete Vorstand gerne

entgehen und ist eine jede derselben, möchten dieselben noch so gering

sein, trotzdem sehr angenehm. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1892:

"Herzliche Bitte! Die israelitische Kultusgemeinde Kastellaun im

Hunsrück, welche jetzt aus 12 Mitgliedern besteht, fand ihrem

Herzensdrange folgend das Bedürfnis, sich ein allgemeines Betlokal

einzurichten. Daher mieteten sie sich ein diesen Anforderungen

entsprechendes Zimmer und ist es ihnen nur mit Anwendung aller Mittel

möglich, den Mietzins aufzubringen. Nun fehlt es ihr noch an allen

nötigen Zeremoniellgeräten und ergeht daher ihre Bitte an alle

Kultusgemeinden, um gefällige Übersendung von derartigen überflüssigen

Geräten. Gefällige Gaben nimmt der unterzeichnete Vorstand gerne

entgehen und ist eine jede derselben, möchten dieselben noch so gering

sein, trotzdem sehr angenehm.

Kastellaun im Hunsrück. Isaak Forst II.,

Vorstand." |

Noch im selben Jahr 1892 konnten die Kastellauner

jüdische Gemeinde einen "Hofraum groß 85 Meter (= qm), nebst aufstehenden

Gebäulichkeiten" für 1.965 Mark erwerben. Sie verpflichteten sich,

"das auf der Parzelle stehenden Gebäude gemeinschaftlich auszubauen und

auf gemeinsame Kosten herzurichten". In der Folgezeit wurde das "in

der Eifel" stehende Gebäude zu einer Synagoge umgebaut. 1899 wurde ein

"Statut für die Synagogen-Gemeinde zu Castellaun" erlassen.

Einer der letzten besonderen Höhepunkte in der

Synagogengeschichte war die Einbringung einer neuen Torarolle im August 1931:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1931: "Kastellaun

(Hunsrück), 15. August (1931). Am 7. August fand in der hiesigen Gemeinde

eine erhebende Feier statt. Trotz der Wirtschaftsnot war es dank dem

Opfersinn der Gemeinde, insbesondere der hochherzigen Spende eines

Gemeindemitglieds sowie durch Zuschüsse privater jüdischer Institutionen

gelungen, eine neue Torarolle zu schreiben. Nachdem die Torarolle

in der Wohnung des bereits erwähnten Spenders unter Beteiligung aller

übrigen Gemeindemitglieder zu Ende geschrieben worden war, wurde sie

unter feierlichem Baruch Haba ('Gesegnet, der da kommt...')-Gesang

und unter Vorantragung von Fähnchen seitens der Kinder und der übrigen

Torarollen durch die Gemeindeältesten in die Synagoge gebracht. - Am

darauf folgenden Schabbat Reeh (= Schabbat mit der Toralesung Reeh

= 5. Mose 11,26 - 16,17, das war Schabbat, 8. August 1931) wies Herr

Lehrer Gabel in seiner Ansprache auf die große Mizwe-Tat (=eine

Tat nach biblischem Gebot) von 'Und nun, schreibt euch diesen Gesang

auf' (5. Mose 31,19) hin und schloss mit dem Wunsche, dass das

jüdische Leben in der hiesigen Kehilla (Gemeinde) durch vertieftes

Torastudium eine Stärkung erfahren möge." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1931: "Kastellaun

(Hunsrück), 15. August (1931). Am 7. August fand in der hiesigen Gemeinde

eine erhebende Feier statt. Trotz der Wirtschaftsnot war es dank dem

Opfersinn der Gemeinde, insbesondere der hochherzigen Spende eines

Gemeindemitglieds sowie durch Zuschüsse privater jüdischer Institutionen

gelungen, eine neue Torarolle zu schreiben. Nachdem die Torarolle

in der Wohnung des bereits erwähnten Spenders unter Beteiligung aller

übrigen Gemeindemitglieder zu Ende geschrieben worden war, wurde sie

unter feierlichem Baruch Haba ('Gesegnet, der da kommt...')-Gesang

und unter Vorantragung von Fähnchen seitens der Kinder und der übrigen

Torarollen durch die Gemeindeältesten in die Synagoge gebracht. - Am

darauf folgenden Schabbat Reeh (= Schabbat mit der Toralesung Reeh

= 5. Mose 11,26 - 16,17, das war Schabbat, 8. August 1931) wies Herr

Lehrer Gabel in seiner Ansprache auf die große Mizwe-Tat (=eine

Tat nach biblischem Gebot) von 'Und nun, schreibt euch diesen Gesang

auf' (5. Mose 31,19) hin und schloss mit dem Wunsche, dass das

jüdische Leben in der hiesigen Kehilla (Gemeinde) durch vertieftes

Torastudium eine Stärkung erfahren möge." |

Bis 1938 blieb die Synagoge in Kastellaun Mittelpunkt des jüdischen

Gemeindelebens der Stadt.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge geschändet und von etwa zehn

Männern "mit eisernen Feuerhaken niedergerissen, das Mauerfachwerk mit

schweren Zuschlaghämmern niedergeschlagen". Wenig später wurden die Ruine

des Gebäudes vollends abgebrochen. Die Stadt erwarb am 16. Dezember 1942 das

Grundstück, der Kaufpreis wurde mit den Abbruchkosten von 550 Reichsmark

verrechnet.

Adresse/Standort der Synagoge: Eifelstraße

Fotos

(Historisches Foto in Landesamt s. Lit. S. 204).

|

|

Foto von 1937 mit

der Synagoge in Mittelpunkt der Aufnahme (Gebäude mit dem

Rundfenster und

den darunter sichtbaren Rundbogenfenster) |

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 204-205 (mit weiteren Literaturangaben).

|

| Judith Pies: Die Problematik der Wiedergutmachung -

Ein Beispiel aus Kastellaun (Hundsrück). In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit

in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor

und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für

politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad

Kreuznach. 6. Jahrgang, Ausgabe 1/1996 Heft Nr. 11 S. 47-53. Online

zugänglich (pdf-Datei). |

| Christof Pies: Gemeinsame Erinnerung - Jüdische

Überlebende des Nationalsozialismus begegnen Bürgern und Schülern ihrer

Heimatstadt. Projektwoche der Integrierten Gesamtschule Kastellaun. 2000.

Schriftenreihe Kastellaun in der Geschichte Bd. 1. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Kastellaun im Hunsrueck

Rhinleand. Jews were present in the 14th century and apparently expelled in the

1380s.

In the modern period, they are first mentioned in 1862. A cemetery

was opened in 1879 and a synagogue was consecrated c. 1892. Jews dominated the

cattle trade, the town's economic mainstray, and were also prominent in the farm

produce trade. They were well integrated in the local life. In 1892, they

numbered 12 families. In June 1933, about four months after the Nazi rise to

power, the Jewish population numbered 66. In that year, a Jew was elected to the

municipal council but anti-Jewish measures were strictly enforced, undermining

the economic and social position of the Jews. On Kristallnacht (9-10

November 1938), the synagogue was destroyed and Jewish men were sent to the

Dachau concentration camp. Most of the Jews left before the onset of

deportations, about 20 making it to the United States. The last nine were

deported to Auschwitz in April and August 1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|