|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zur Übersicht "Synagogen im Kreis Südwestpfalz und der Stadt

Pirmasens"

Erlenbach

bei Dahn (VG Dahner Felsenland, Kreis Südwestpfalz)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Bitte besuchen Sie auch die Website des "Arbeitskreises Judentum im Wasgau"

www.judentum-im-wasgau.de

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Erlenbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/40.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1760 waren

bereits mehrere jüdische Familien mit zusammen etwa 30 Personen am Ort.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 34 jüdische Einwohner (12,5 % der Gesamteinwohnerschaft), 1825 47 (12,4

%), 1829 47 (in nein Familien), 1836 53 (in zwölf Familien), 1848 73 (in 15

Familien), 1851 57, 1857 51, 1863 63 (14,4 %), 1871 54, 1875 60, 1900 33, 1905

46, 1910 25.

1877 waren die folgenden Familien am Ort, genannt nach den

Familienvorständen (mit Berufsangabe): Leopold Pfeiffer (Eisenhändler),

Abraham Kullmann (Krämer, Spezialagent), Benedikt Kullmann (Krämer), Simon

Schwarz (Krämer und Weinwirt), Marx Levy (Makler), Jeremias Samuel (Makler und

Viehhändler), Benjamin Kullmann, Leopold Louis und Johannes Pfeiffer

(Viehhändler). 1907 werden genannt: Jeanette Kahn (Büglerin,

Kleidermacherin), Lazarus Kullmann (Kolonial- und Spezereiwaren,

Manufakturwaren, Viehhändler), Elias Samuel Witwe (Kolonial- und

Spezereiwaren), Leopold Samuel (Kolonial- und Spezereiwaren, Kurz- und

Wollwaren, Manufakturwaren, Mehl- und Getreidehändler, Samenhandlung), Leopold

Pfeiffer (Manufakturwaren), Edmund Hagenauer (Mehl- und Getreidehändler),

Bernhard Pfeiffer (Versicherungsagent, Viehhändler), Moritz Samuel, Jakob

Pfeiffer (war damals Gemeinderatsmitglied der bürgerlichen Gemeinde), Simon

Pfeiffer (Viehhändler).

Nach Auflösung der jüdischen Gemeinde Vorderweidenthal

in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg schlossen sich die dort lebenden jüdischen

Personen der Gemeinde in Erlenbach an.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine Religionsschule und ein rituelles Bad (erstmals 1828 genannt,

Neubau der Mikwe 1837 in der Flur "Brunnenwiesen", 1857 letztmals

genannt, Standort jedoch unbekannt). Die Toten der Gemeinde

wurden auf dem jüdischen Friedhof in Busenberg

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gesamtgemeinde war -

gemeinsam mit Busenberg - ein

Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war

(vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Es werden an Lehrern genannt: Jakob

Patron (1882-1892, stammte aus Warschau, war zuvor Lehrer in Schwegenheim),

Josef Aschenbrand (1893-1899 Lehrer in Erlenbach und Busenberg,

stammte aus Laubach, war zuvor Lehrer in Eßweiler),

Simon Strauß (1902 bis 1935 Lehrer in Erlenbach und Busenberg, stammte aus

Höllrich/Unterfranken, war

zuvor in Kirrweiler und Germersheim

tätig; Strauß ist nach 1935 (das genaue Jahr lässt sich nicht feststellen) nach

Frankfurt übersiedelt, von wo er am 18. August 1942 mit dem ersten

Deportationszug von Frankfurt nach Theresienstadt abgeschoben wurde; umgekommen

am 12. September 1942 (https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de979074). Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Zweibrücken.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Berdolf (Berthold)

Pfeiffer (geb. 21.12.1881, gestorben an der Kriegsverletzung 29.11.1918),

Gefreiter Gustav Samuel (geb. 26.1.1890 in Vorderweidenthal, gef. 26.2.1917),

und Karl Samuel (geb. 3.4.1888 in Vorderweidenthal, gef.

6.11.1914).

Um 1924, als noch 26 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (7,2 %

von insgesamt etwa 360 Einwohner, in neun Familien), waren die Vorsteher der Gemeinde L. Kullmann,

Jakob Pfeiffer und Leonhard Pfeiffer. Aus Vorderweidenthal gehörten gleichfalls

26 Personen zur Gemeinde Erlenbach. Als Lehrer war der schon genannte Simon Strauß am Ort. Er

erteilte im Schuljahr 1924/25 vier schulpflichtigen jüdischen Kindern den

Religionsunterricht. 1932 war Vorsteher der Gemeinde Leopold Samuel.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: 25 Personen) auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1936 und 1937 wurden noch

22 jüdische Einwohner, 1938 18 gezählt. Im Oktober 1938 wurde die

Synagoge geschändet und ihre Inneneinrichtung zerstört (s.u.). Bei

Viehhändler Bernhard Pfeiffer wurden die Fenster eingeworfen und das Haus

vollständig mit Kreideparolen beschmiert. Danach sind weitere jüdische

Einwohner vom Ort verzogen beziehungsweise ausgewandert: im Mai 1939 waren nur

noch vier in Erlenbach. Die letzten beiden jüdischen Einwohner (Max Samuel und

Johanna Samuel) wurden im Oktober 1940 in das Konzentrationslager Gurs in

Südfrankreich deportiert. Beide konnten von Gurs aus noch über Les Milles und

Marseille in die USA auswandern.

Von den in Erlenbach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem): Bernhard Levy (1873),

Bernhard Pfeiffer (1867), Lina Pfeiffer geb. Stein (1881), Siegfried Pfeiffer (1908), Amalie

(Amalia, Mily) Samuel (1906), Frieda Samuel geb.

Teutsch (1863), Johanna Samuel geb. Bermann (1895), Julius Samuel (1927), Julius

Jakob Samuel (1898), Max Samuel (1885), Louis Schacher (1874), (Lehrer) Simon

Strauß (1863).

Hinweis: die in einigen Listen unter den Opfern der NS-Zeit außerdem

angegebene Fanny Sophie Kahn (1861) ist - nach den Recherchen von Elisabeth

Böhrer (Auskunft vom 31.10.2019) eines natürlichen Todes gestorben und auf dem

jüdischen Friedhof in Bendorf beigesetzt.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

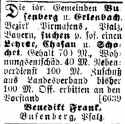

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1879 /

1891 / 1893 / 1899

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1879:

"Die israelitischen Kultusgemeinden Erlenbach - Busenberg, Bezirksamt

Pirmasens, suchen einen Religionslehrer, Kantor und Schächter. Gehalt 500

Mark und beträchtliche Nebeneinkünfte. Meldungen nebst Nachweis über

Befähigung sind zu richten an Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1879:

"Die israelitischen Kultusgemeinden Erlenbach - Busenberg, Bezirksamt

Pirmasens, suchen einen Religionslehrer, Kantor und Schächter. Gehalt 500

Mark und beträchtliche Nebeneinkünfte. Meldungen nebst Nachweis über

Befähigung sind zu richten an

Dr. J. Mayer. Bezirksrabbiner in

Zweibrücken." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1891: "Lehrerstelle

vakant. Die israelitische Lehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle für

die Gemeinden Busenberg und Erlenbach wird andurch zur Bewerbung

ausgeschrieben. Gehalt 600 Mark bar, circa 100 Mark Nebenverdienst. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1891: "Lehrerstelle

vakant. Die israelitische Lehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle für

die Gemeinden Busenberg und Erlenbach wird andurch zur Bewerbung

ausgeschrieben. Gehalt 600 Mark bar, circa 100 Mark Nebenverdienst.

Bewerber wollen ihre Zeugnisse binnen 14 Tagen an den unterfertigten

Vorstand einsenden.

Busenberg bei Dahn (Rheinpfalz). Der Synagogen-Vorstand: B. Frank." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1893:

"Lehrer-Stelle vakant. Die israelitische Religionslehrer- Vorbeter-

und Schächterstelle für die Gemeinde Busenberg und

Erlenbach ist vakant

und soll sofort besetzt werden. Gehalt an bar 700 Mark, Kasualien ca. 100

Mark. Bewerber wollen binnen 14 Tage Zeugnisse an den unterzeichneten

Vorstand einsenden. Busenberg, 1. Mai 1893. Der Vorstand: Frank." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1893:

"Lehrer-Stelle vakant. Die israelitische Religionslehrer- Vorbeter-

und Schächterstelle für die Gemeinde Busenberg und

Erlenbach ist vakant

und soll sofort besetzt werden. Gehalt an bar 700 Mark, Kasualien ca. 100

Mark. Bewerber wollen binnen 14 Tage Zeugnisse an den unterzeichneten

Vorstand einsenden. Busenberg, 1. Mai 1893. Der Vorstand: Frank." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1899:

"Die israelitischen Gemeinden Busenberg und

Erlenbach, Bezirk

Pirmasens, Pfalz, Bayern, suchen von sofort einen Lehrer, Chasan und

Schochet. Gehalt 700 Mark, Wohnungsentschädigung 40 Mark. Nebenverdienst

100 Mark. Zuschuss aus Landesverband bisher 100 Mark. Offerten erbitten an

den Vorstand Benedikt Frank, Busenberg, Pfalz." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1899:

"Die israelitischen Gemeinden Busenberg und

Erlenbach, Bezirk

Pirmasens, Pfalz, Bayern, suchen von sofort einen Lehrer, Chasan und

Schochet. Gehalt 700 Mark, Wohnungsentschädigung 40 Mark. Nebenverdienst

100 Mark. Zuschuss aus Landesverband bisher 100 Mark. Offerten erbitten an

den Vorstand Benedikt Frank, Busenberg, Pfalz." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über Prof. Dr. Eugen Kullmann (geb. 1915 in Erlenbach,

gest. 2002 USA)

Prof.

Dr. Eugen Kullmann aus Erlenbach war 1968 bis 1984 Professor für Religion

am Kenyon College in Gambier (USA). Prof.

Dr. Eugen Kullmann aus Erlenbach war 1968 bis 1984 Professor für Religion

am Kenyon College in Gambier (USA).

Erinnerungsseiten

auf der Website des Kenyon College. |

Foto

links: Prof. Dr. Kullmann "teaching on the Kenyon College campus on a

Spring day in the 1970s". Foto

links: Prof. Dr. Kullmann "teaching on the Kenyon College campus on a

Spring day in the 1970s". |

| |

Links: Links:

- Eugen Kullmann

Archives, darin auch genealogische Notizen zu den Vorfahren von Prof.

Dr. Eugen Kullmann (Abbildung links).

- Artikel über eine im

Jahr 2003 gegründete Stiftung zu Ehren von Prof. Dr. Eugen Kullmann

(darin ist zu lesen: "Kullmann, who was born and raised in Erlenbach bei Dahn, Germany, graduated from the gymnasium in Landau, Germany, and went on to earn a doctorate at the University of Basel in Switzerland. After immigrating to the United States, he studied at the Academy for Jewish Religion in New York City, becoming a rabbi in 1966. Kullmann joined the College's faculty two years later and quickly became a highly regarded teacher. For many students and others in the community, he became Kenyon's unofficial Jewish chaplain. At Kullmann's retirement in 1984, the College awarded him an honorary doctorate in humane letters, citing him for "bringing rare learning and wisdom to us and your

students")." |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine Synagoge

beziehungsweise ein Betraum war bereits in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts vorhanden. 1760 wird in den Akten der Freiherren Schenk von

Waldenburg eine "Judenschule zu Erlenbach" genannt.

1815 wird in einem Bericht des Kreisdirektors aus Zweibrücken Erlenbach

als "Synagogenort" aufgeführt. Auch damals handelte es sich noch -

wie 1836 berichtet wird - um einen Betraum in einem jüdischen Privathaus.

1837 konnte die jüdische Gemeinde für 700 Gulden von Franz Welsch ein

Haus mit Stall und Hof erwerben, um darin eine Synagoge einzurichten.

1839 wurden die von Bauschaffner Rübli gezeichneten Umbaupläne behördlicherseits

genehmigt, sodass 1842 die Bauarbeiten durchgeführt werden konnten. Nach

den Angaben des Grundsteuerkatasters von 1843 handelte es sich jedoch um einen

Neubau und nicht, wie zunächst geplant, um einen Umbau. Erstellt wurde ein

eingeschossiger verputzter Bruchsteinbau auf 90 qm Grundfläche.

Fast 100 Jahre war die Synagoge Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens am

Ort. Im Jahr 1900 waren größere Reparaturarbeiten in Höhe von 1.200 RM

geplant. Inwieweit sie durchgeführt wurden, ist nicht bekannt.

Bereits Anfang Oktober 1938 wurde die Synagoge geschändet und die

Inneneinrichtung mit den Ritualien teilweise zerstört. Von der für den Bau des

Westwalls zuständigen Oberbauleitung 1 in Pirmasens wurde die Synagoge ausgeräumt

und als Zementlager für den Westwallbau verwendet. Ein paar Monate später

erhielt die Gemeinde Erlenbach das Gebäude von der Gauwirtschaftsbehörde als

Gegenwert für die Aufräumarbeiten im Dezember 1938.

Am 19. März 1945 wurde die Synagoge zerstört. An diesem Tag war der Ort

bei einem amerikanischen Bombenangriff zu 90 % zerstört worden. Die Ruine der

Synagoge wurde 1948 abgetragen. Das Grundstück kam im Zusammenhang mit

dem Restitutionsverfahren an die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die es

1958 für 500 DM an einen Privatmann verkaufte. Seitdem wird das Grundstück

als Garten verwendet.

Adresse/Standort der Synagoge: neben Hauptstraße

24 (Adresse 1932:

Hauptstraße Haus Nr. 17).

Fotos

/ Abbildungen

Plan für Synagoge und jüdische Schule

in Erlenbach von 1838

(Quelle: O. Weber s. Lit. S. 223) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Dokumente

zur Zerstörung

der Synagoge

(Quelle: O. Weber s.Lit. S. 224-225) |

|

|

| |

Dokument zur

"Verwertung der Synagoge"

von 1938 |

Die Synagogenruine

1957

(Quelle: Die Rheinpfalz, Pirmasenser Rundschau

19.03.1957) |

| |

|

|

Erinnerung an den

jüdischen Gefallenen Berdolf Pfeiffer in Erlenbach

und im jüdischen Friedhof

Busenberg

(Foto links: Hahn, September 2006,

Foto rechts von Michael Ohmsen, Sommer 2010, in hoher Auflösung

siehe Fotoseite

von Michael Ohmsen) |

|

|

|

|

Grabstein für Berdolf

Pfeiffer aus

Erlenbach im jüd. Friedhof

Busenberg

|

Denkmal für die

Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges

in Erlenbach unmittelbar bei der katholischen Kirche; auf der linken Tafel

(Foto rechts) steht auch der Name von

Berdolf Pfeiffer |

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| November 2007:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Erlenbach am 21. November 2007 |

| Bericht aus erlenbach.net (Artikel):

"Die Gäste aus den USA und der Schweiz sind alle Verehrer ihres großen Lehrers

Professor Dr. Eugen Kullmann aus Erlenbach, der an der Universität in Gambier/USA lehrte.

Sie kamen extra zur Stolpersteinsetzung für drei Tage hier, um ihrem Meister die Ehre zu erweisen

und um auf seinen Wegen in Erlenbach zu wandern. Das haben wir gestern bei Regen gemeinsam mit ihnen getan...."

|

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Bernhard Kukatzki: Jüdisches Leben in Erlenbach bei

Dahn. Schifferstadt 1993. |

| ders.: Jüdisches Leben in Erlenbach bei Dahn. In: SACHOR.

Beiträge zur jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit in

Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor und Hans-Eberhard Berkemann in

Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung

Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad Kreuznach. 6.

Jahrgang, Ausgabe 2/96, Heft Nr. 12 S. 44-54.

Beitrag

online zugänglich (pdf-Datei) |

| Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter

besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.

S. 41. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 146-147 (mit weiteren Literaturangaben).

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Erlenbach Palatinate. The few Jewish families living in

Erlenbach in the 18th century were maintaining a prayer house by 1760. Their

number grew to nine families in 1829 and 15 (73 Jews) in 1848. About half

engaged in agriculture, the rest earning their livelihoods in trade and crafts.

In 1863, the Jewish population was 63 (a sixth of the total), subsequently

dropping to 47 in 1880; 33 in 1900; and 22 in 1933. A synagogue was opened in

1842. The congregation used the Busenberg Jewish cemetery and the two

communities shared a teacher who also served as a hazzan and shohet.

Eighteen Jews remained on the eve of Kristallnacht (9-10 November 1938), and

four in May 1939. The last two Jews were deported to the Gurs concentration camp

im October 1940 but managed to emigrate to the United States. Nine Jews emigrated

in the Nazi period and nine left for other places in Germany. At least five

perished in the Holocaust: three in Gurs, one in the Theresienstadt ghetto, and

one in Auschwitz.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|