|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht 'Synagogen in der Region'

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Gochsheim (Stadt Kraichtal,

Kreis Karlsruhe)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts als württembergisches

Lehen zeitweise den Grafen von Eberstein gehörenden Gochsheim bestand eine jüdische

Gemeinde bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ihre Entstehung geht in Zeit des

15./16. Jahrhunderts zurück. Erstmals werden 1427, dann wieder 1524/25 Juden am

Ort genannt. Für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts berichtet Merian

in seiner 'Topographia Sueviae' (Frankfurt

1643 S. 43) zu Gochsheim: 'Gibt viel Juden da'.

| Matthäus Merian: Topographia Sueviae.

Frankfurt am Main 1643.S. 83 |

Zu Gochsheim: 'Gochsheim / Gochzheim.

Ist ein Statt im Creichgöw / so die Grafen von Eberstein / vom Hertzog zu Würtenberg zu Lehen tragen. Ligt anderthalb Stund von Bretta. Es ligen nahend herumm deren von Mentzingen / vnnd Gemmingen / Stammhäuser / vnd der Herrn Göler Schloß Ravenspurg. Die Herren von Mentzingen haben auch ein Hauß zu Gochsheim / so ein Marggräfisch Badisch Lehen. Der Herren Graffen von Eberstein Monatlich einfacher ReichsGebür ist 16. Gulden / vnd zum CammerGericht jährlich 6. Gulden / 42. Kreutzer / 5. Heller: Wie ich in einer geschriebenen Verzeichnuß gelesen. Gibt viel Juden da / vnd ist ein Bergichter Ort.' |

| |

In Geleitzahlungen in Pforzheim

(Quelle GLA 171/1979; Rechnung des Untervogts in Pforzheim 1636/37 S.

9-10) werden genannt: am 12.8.1636 und am 3.9.1636 die Juden Beyfueß und

Heyumb, beide aus Gochsheim, am 11.9.1636 Liebmann von Gochsheim, am

18.10.1636 Löb und Jacob, beide aus Gochsheim; (Quelle GLA 171/1981;

Rechnung des bayerischen Untervogts in Pforzheim, 6.1.1639-6.1.1640, S.

9-10) am 23.2.1639 Libman von Gochsheim, am 23.6.1639 Faiß und sein

Knecht von Gochsheim, am 19.9.1639 Abraham und Kauffman von Gochsheim und

Steinbach, am 9.11.1639 Veit von Gochsheim, am 23.11.1639 Liebmann von

Gochsheim

Literatur: Friedrich R. Wollmershäuser: In: Südwestdeutsche Blätter

für Familien- und Wappenkunde. Jahrbuch 2017. |

Im 18. Jahrhundert

wurde die höchste Zahl jüdischer Einwohner 1769 erreicht, als zwölf jüdische

Familien mit zusammen 67 Personen am Ort wohnten. Als die Zahl der jüdischen

Einwohner in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert stark zurückging, wurden

die hier noch wohnhaften Juden der Gemeinde in Bauerbach zugeteilt. 1826 wurden

noch 27 jüdische Einwohner gezählt, 1864 17, 1871 fünf.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge und eine

Religionsschule, vermutlich auch ein rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser

Aufgaben der Gemeinde war im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

zeitweise ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter

(und Schochet) tätig war (vgl. die Ausschreibungen der Stelle in den

1840er-Jahren unten). Die Toten der jüdischen

Gemeinde wurden vermutlich in Flehingen beigesetzt. Die

Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Bretten (vgl. Ausschreibungen der

Lehrerstelle).

1875 lebte bereits

kein Jude mehr in Gochsheim.

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers und

Vorsängers (1840 / 1843 / 1844 / 1845)

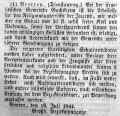

Anzeige im

'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' von 1840 S. 730 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

'Bei der israelitischen Gemeinde Gochsheim ist die Lehrstelle für den

Religionsunterricht

der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 50 Gulden nebst freier Kost und

Wohnung sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter

höherer Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage der Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirks-Synagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch

Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach

erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden.' Anzeige im

'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' von 1840 S. 730 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

'Bei der israelitischen Gemeinde Gochsheim ist die Lehrstelle für den

Religionsunterricht

der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 50 Gulden nebst freier Kost und

Wohnung sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter

höherer Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage der Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirks-Synagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch

Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach

erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden.' |

| |

Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' vom 29. Juli 1843 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag.] In diesseitigem Bezirke sind

folgende Dienste erledigt:

Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' vom 29. Juli 1843 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag.] In diesseitigem Bezirke sind

folgende Dienste erledigt:

1) Bei der israelitischen Gemeinde zu Bauerbach,

die Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein Gehalt

von 160 fl. sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen

Gefällen verbunden ist:

2) Bei der israelitischen Gemeinde zu Gochsheim

die Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 50 fl. nebst freier Wohnung und Kost, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist

-

und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirkssynagoge Bretten zu melden.

Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden.'

Bretten, den 24. Juli 1843. Großherzogliche Bezirkssynagoge.' |

| |

Anzeige im

'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' vom 24. Juli 1844 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag]. Bei der israelitischen Gemeinde

Gochsheim ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen. Anzeige im

'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' vom 24. Juli 1844 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag]. Bei der israelitischen Gemeinde

Gochsheim ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirkssynagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden.

Bretten, den 16. Juli 1844.

Großherzogliche Bezirkssynagoge. ' |

| |

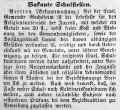

Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' vom 29. November 1845 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): 'Vakante Schulstellen.

Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis' vom 29. November 1845 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): 'Vakante Schulstellen.

[Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde Gochsheim ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung bei den

Gemeindemitgliedern, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirkssynagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden.' |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über den Juden Eberlin aus Gochsheim (Beitrag von

1926)

Beitrag

von Berthold Rosenthal im 'Israelitischen Familienblatt' vom 15. Juli 1926: 'Eberlin,

der Jude von Gochsheim. Beitrag

von Berthold Rosenthal im 'Israelitischen Familienblatt' vom 15. Juli 1926: 'Eberlin,

der Jude von Gochsheim.

In dem Hügellande zwischen Schwarzwald und Odenwald, im Kraichgau, liegt das

Städtchen Gochsheim, früher Gospoltzheim. Nach wechselvollen Schicksalen,

ursprünglich gehörte es zur Kurpfalz. die im 15. Jahrhundert den Grafen von

Eberstein damit belehnte, kam es zu Württemberg und seit 1606 ist es

badisch. Als starke Festung, deren Spuren heute noch sichtbar sind, war

Gochsheim während des 30 jährigen Krieges eine Zufluchtsstätte der

Bevölkerung aller umliegenden Dörfer. Bis vor etwa 50 Jahren wohnten auch

einige jüdische Familien im Städtchen. Die erste geschichtliche Nachricht

von der Anwesenheit von Juden in Gochsheim stammt aus dem Jahre 1427. Es ist

eine für die Stellung der Juden und für die damalige Rechtsauffassung höchst

lehrreiche Urkunde, die von dem Juden Eberl in in Gochsheim berichtet.

Obwohl seit Anfang des 15. Jahrhunderts die Kurpfalz ihre Juden vertrieben

und Ruprecht III., der gleichzeitig deutscher Kaiser war, angeordnet hatte,

dass ewiglich kein Jude in Schlössern und Ländern der Pfalz wohnen, oder

sesshaftig sein soll, hatte Eberlin in Gochsheim 'zu disen zyten' (1427)

pfälzischen Schutz erhalten und scheint zu Wohlstand gelangt zu sein. Graf

Wilhelm von Eberstein war aber eines schönen Tages in seine Behausung

eingedrungen und setzte ihn unter Mitnahme wertvollen Hausrats und anderer

Kostbarkeiten gefangen, wegen einer Missetat, die er 'an einre frowe, die

des egenanten grave Wilhelms ist,' d.h. an einer Leibeigenen des

Ebersteiners, verübt hatte. Welcher Art diese Missetat war, geht aus der

Urkunde nicht hervor. Sicher ist aber, dass Graf Wilhelm den Fall zu seinen

Gunsten ausnützte. Der Jude wurde durch die Haft, womöglich auch durch

Androhung oder Anwendung der Folter — wie ähnliche Fälle aus jener Zeit

bekunden — mürbe gemacht, sodass er schließlich zu allen Zugeständnissen

bereit war, alles, wessen man ihn zieh, zugab und jede an ihn gestellte

Schadensersatzforderung bewilligte. Nachdem der Ebersteiner und der Vogt des

Kurfürsten von der Pfalz, unter dessen Schutz der Jude Eberlin stand, 'getedingt'

hatten (in Verhandlung eingetreten waren), kam eine Entscheidung zustande,

die sowohl der Leibeigenen, als auch ihrem in ihr geschädigten Herrn volle

Genugtuung gewährte. Eberlin erklärte sich bereit, der Frau bis zur

nächsten Fastnacht 42 Gulden Schmerzensgeld sowie den Ersatz ihrer Kosten

und den Schadens, den er ihr verursachte, zu zahlen.

Größer waren aber die Verpflichtungen, die Eberlin dem Grafen gegenüber

eingehen musste, und zwar wendete der Ebersteiner ein Mittel an, das vor ihm

Kaiser Wenzel mit großer Meisterschaft gebraucht hatte. Wenn dieser nämlich

in Geldverlegenheit war, gab er — selbstverständlich gegen Gewinnbeteiligung

— den Reichsstädten die Befugnis, sämtliche Ausstände der Juden an sich zu

ziehen und sie für die Stadt ganz oder teilweise zu erheben. Die

Judengläubiger mussten froh sein, wenn ihnen ein geringer Teil ihrer

Schuldforderungen erstattet wurde. So musste auch Eberlin in unserem Falle

zugestehen: Was auch Graf Wilhelm oder seine Armenleute, es seien Frauen

oder Männer, in oder außerhalb der Stadt Gochsheim, mir schuldig sind, das

soll an den Grafen, oder wen er damit beauftragt, gegeben und bezahlt

werden. Und mir und meinen Erben sollen sie nichts mehr schuldig sein, da

ich die Schuldner und ihre Bürgen durch diesen Brief gänzlich quitt, ledig

und los sage. Alle Schuldscheine und Pfänder, die ich über die bezeichneten

Schulden besitze, will ich dem Grasen oder seinen Amtleuten unverzüglich

überantworten. Alles, was der Graf, als er wegen der Angelegenheit in wein

Haus eindrang, wegnahm, 'des han ich mich begeben und vertzigen' und entsage

mich dessen für mich, meine Erben und jedermann, sodass niemand mehr

Ansprüche oder Forderungen hieraus erheben kann. Außerdem will ich noch dem

Grafen Wilhelm oder seinen Erben zur 'Besserung' vor der nächsten Fastnacht

50 Gulden geben sowie ihm jeglichen Schaden ersetzen. Wie ich in dieser

Angelegenheit meines Schutzherrn Gnade genossen habe, so will ich auch für

mich, meinen Erben und jeden von uns, dem Grafen von Eberstein, seinen Erben

den Seinen und jedermann, keinen ausgenommen, er sei Christ oder Jude,

vergeben und verzeihen, also dass ich und meine Erben keinerlei Forderungen

oder Ansprüche aus meiner Gefangennahme und dem Gerichtsverfahren erheben

können.

Zum Schlüsse versichert Eberlin noch: Ich habe einen jüdischen Eid 'uf Hern

Moyses buch' getan, die vorgeschriebenen Stücke und Artikel zu halten und

nie dagegen zu handeln bei Ausschaltung aller 'argeliste und geverde'. Und

das zu Urkunde habe ich den Junker von Vemingen, den kurpfälzischen Vogt,

gebeten, für mich sein Insiegel an diesen Brief zu hängen, mich und meine

Erben damit aller vorgeschriebenen Dinge verpflichtend. Der Junker bekundet

zum Schlüsse, dass er auf Bitten Eberlins sein Jnsiegel zur Bekräftigung für

den Juden und seine Erben beigefügt habe, dass aber die Urkunde für ihn und

die Seinen. unschädlich sei.

Es würde den ganzen Reiz dieses kultur- und rechtgeschichtlich wertvollen

Dokuments, dem noch der Duft des Mittelalters unverfälscht anhaftet,

verwischen, wenn man ihm noch weitere Erklärungen beifügen wollte. Es

spricht für sich selbst. Höchstens dürften einige Worte über den von Eberlin

geleisteten 'jüdischen Eid' angebracht sein: Bis in die Mitte des

vorigen Jahrhunderts war für die Juden eine eigene Form und Formel der

Vereidigung vorgesehen, die allerwärts verschieden waren und sich in manchen

Gegenden in recht entehrender Weise vollzog. Über die Art des Judeneids, den

Eberlin zu leisten hatte, sind wir ziemlich zuverlässig unterrichtet. Die

Eidesleistung des Juden in Gochsheim dürfte sich in derselben Weise

vollzogen haben, wie sie im benachbarten

Wimpfen zu Beginn des 15. Jahrhunderts im Stadtrecht niedergelegt wurde,

Über die Form der Eidesleistung ist hier angeordnet: 'Also soll ein Jude um

ein jeglich Sach vereidigt werden: Primo soll ein Jude, der einen Eid

schwören soll, ein Buch bei sich haben, das sie ein 'Hummas' (Chomesch)

heißen. Das sind die fünf Bücher Moses, worin auch die 10 Gebote begriffen

sind, die Gott Mose auf dem Berge Sinai gab. Dies Buch soll der Schwörende

auftun und seine rechte Hand darein legen bis an das Rist und soll einem

nachsprechen, der ihm den Eid gibt und soll gleichzeitig in den Eid nehmen,

dass er den richtigen 'Humbas' gebracht hat.'

Die Eidesformel selbst lautete: 'Du Jude, der dir beschieden ist.

dass du wahr schwörest, also helfe dir der Gott, der geschaffen hat Laub und

Gras, Geheuer und Ungeheuer und alle Kreatur. Und dass du wahr habest und

recht schwörest, also helfe dir der Gott adonai und seine gewaltige Gottheit

und Herrlichkeit. Und dass du wahr und recht habest, also helfe dir der Gott

Jakobs, Jsaks, Abrahams und Moses. Und dass du wahr und recht habest, also

helfe dir das Gesetz, das Gott Mose gab auf dem Berge Sinai. Und wenn du

nicht wahr und recht hast und deine Sache (falsch ist), dann müssen die fünf

Bücher Mose dir an Leib und Seele ewiglich ein Fluch sein und das jüngste

Gericht muss ewiglich über dich und deinen Samen ergehen.' Beachtenswert ist

auch, dass der Jude, als Nichtebenbürtiger, nicht befugt war, sein Jnsiegel

der Urkunde beizufügen. B. Rosenthal, Mannheim.'" |

Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge

Eine Synagoge wird bereits

1662 genannt, wobei es sich um einen einfachen Betsaal gehandelt haben wird. Als

1728 bis 1733 Gochsheim der Gräfin von Würben gehörte, erlaubte sie in ihrem

Schutzbrief vom 17. April 1731 den Bau beziehungsweise das weitere Bestehen

einer Synagoge in Gochsheim. 1764 wurde von dem reichen Schutzjuden Baruch Dessauer eine

neue Synagoge

mit jüdischer Schule erbaut. Spätestens um 1860/70 konnten auf Grund der zu

geringen Zahl jüdischer Einwohner keine regelmäßigen Gottesdienste mehr

gefeiert werden, zumal die Juden Gochsheim schon einige Zeit offiziell zur Bauerbacher

Synagogengemeinde gehörten. 1882 wurde das Gebäude verkauft und zu einem bis

heute erhaltenen Wohnhaus umgebaut (Hauptstraße 70). Der Platz beim ehemaligen

Synagogengebäude trug die Bezeichnung "Synagogenhof".

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische Fotos sind nicht bekannt, eventuelle

Hinweise bitte an

den Webmaster, E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |

Fotos nach 1945:

Fotos aus den

1980er Jahren

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum

im April 1987) |

|

|

| |

Die ehemalige

Synagoge macht einen unbewohnten Eindruck (1987) |

| |

|

Fotos 2003

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 15.9.2003) |

|

|

|

|

|

Die ehemalige Synagoge, das

Gebäude wurde inzwischen renoviert; rückwärtige Ansicht aus:

Wikipedia-Artikel 'Jüdische

Gemeinde Gochsheim' |

Schlussstein von 1764

über

dem Toreingang |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 110-111. |

| Germania Judaica II,1 S. 443. |

| Rudolf Herzer/Heinrich Käser: Sippenbuch der Stadt Gochsheim.

Grafenhausen bei Lahr 1968. |

| Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis Karlsruhe. 1990. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: 'Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...'. Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: 'Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...'. Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007.

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|