|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberbayern"

Rosenheim (kreisfreie

Stadt, Oberbayern)

und Orten der Umgebung (u.a.

Niedernburg, Gemeinde Prutting)

Jüdische Geschichte

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte

in Rosenheim

In Rosenheim bestand zu keiner Zeit eine

selbständige jüdische Gemeinde. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

sind jedoch mehrere jüdische Familien / Personen in der Stadt zugezogen. Sie

gehörten zur jüdischen Gemeinde in München, wo auch die in Rosenheim

verstorbenen Juden beigesetzt wurden.

Im 19./20. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1910 56 jüdische Einwohner (0,4 % von insgesamt 15.696 Einwohner), 1925

39 (0,2 % von insgesamt 17.998).

Um 1900 beantragten die Rosenheimer Juden die Gründung eines eigenen

israelitischen Kultusvereins, was jedoch vom Stadtmagistrat mit Hinweis auf die

Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde in München abgelehnt wurde.

An Einrichtungen gab es möglicherweise in einem der jüdischen Häuser einen

Betraum.

Die jüdischen Familien eröffneten mehrere jüdische Geschäfte in der Stadt.

1933 gab es elf jüdische Geschäftsinhaber.

1933 lebten 38 jüdische Personen in Rosenheim. In

den folgenden Jahren sind fast alle von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Bereits im März 1933

starb ein älteres jüdisches Ehepaar an Suizid. Zwischen 1933 und 1939

emigrierten 14 der jüdischen Einwohner (fünf in die USA, je drei nach Holland

und in die Tschechoslowakei, zwei nach England, einer nach Palästina), 14

verzogen in andere deutsche Orte (u.a. acht nach München und vier nach Berlin).

Bis 1937 gaben sechs der elf jüdischen Geschäftsinhaber in der Innenstadt ihr

Geschäft auf. Beim Novemberpogrom 1938 wurden in den frühen Morgenstunden des

10. November 1938 die letzten beiden jüdischen Läden durch SA-Männer

überfallen und völlig demoliert. 1939 gab es noch sieben jüdische Einwohner

in der Stadt. Weitere drei jüdische Personen zogen 1941 nach München. Am 28.

Februar 1942 wurden zwei ältere Frauen in das Lager Milbertshofen

verbracht.

Anmerkung: Hinweis auf die "Zusammenstellung

aller vor und während des letzten Krieges in Rosenheim ansässig gewesenen Juden" (pdf-Datei

der an den International Tracing Service (über die Regierung von Oberbayern in

München) und an Yad Vashem Jerusalem vom Einwohnermeldeamt der Stadt Rosenheim

am 24. April 1962 mitgeteilten Liste mit 57 Namen aus Rosenheim).

Von den in Rosenheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Antonie Taube

Fichtmann geb. Delfin (1874), Klara Fichtmann (1912), Max Fischer (1913), Franz

Kohn (1895), Hugo Kohn (1880), Julius Kohn (1886), Babette Mayer geb. Dreyfuss

(1862), Adele Obernbreit (1895), Rosa (Rosalie) Obernbreit geb. Heilbronner

(1866), Konrad Scherer (1891), Alexander Wiener (1873), Frieda Wiener geb. Selz

(1873).

Aus Niedernburg (Gemeinde Prutting) sind umgekommen: Elisabeth (Ella

Elsa) Block (1923), Friedrich (Fritz) Block (1892), Gertrud Block (1927),

Johannes Arno Block (1928), Marie (Maria, Mirjan, Miriam) Block geb. Frensdorff

(1896).

Hinweise: Im Frühjahr 2014 wurde in Rosenheim angeregt, in der Stadt "Stolpersteine"

für die Opfer des NS-Zeit zu verlegen (Pressemitteilungen von Ende April

2014). Im Juni 2015 wurde eine Initiative "Stolpersteine für

Rosenheim" gegründet. Die Diskussion zog sich über mehrere Jahre hin (siehe

unten).

In Niedernburg wurden am 16. Juli 2018 fünf Steine für die jüdische Familie Block verlegt.

Fritz Block und Mirjam geb. Frensdorff (beide stammten aus Hannover) hatten drei Kinder und betrieben

in Niedernburg seit 1921 eine Gärtnerei. Die ganze Familie wurde 1942 (über

das "Judenlager" Milbertshofen) nach Piaski deportiert und ermordet. Das Tagebuch von Tochter Elisabeth blieb erhalten und wurde nach seiner Veröffentlichung 1993 auch überregional bekannt.

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Block.

Nach Elisabeth Block ist in Niedernburg eine Straße benannt.

Nach Kriegsende kam eine Anzahl jüdischer Displaced Persons (Überlebende von

Konzentrationslagern und weitere jüdische Flüchtlinge) nach Rosenheim. Von den früheren jüdischen

Einwohnern kam jedoch niemand in die Stadt zurück. Seit Herbst 1946 bestand in

Rosenheim ein zentrales Auffanglager für jüdische Waisenkinder sowie

für Jungen und Mädchen, die in der NS-Zeit von ihren Eltern getrennt worden

waren ("Children Center"). Etwa 1.600 Kinder lebten zeitweise in dem

Aufnahmelager in Rosenheim, das in der früheren Rosenheimer Pionierkaserne

untergebracht wurde. In den ehemaligen Soldatenunterkünften herrschte eine

qualvolle Enge, da in jeden Wohnblock durchschnittlich 400 Jungen und Mädchen

eingewiesen wurden. Zu den Kindern kamen noch zahlreiche Erwachsene, sodass sich

zeitweise 2.250 Bewohner in der Pionierkaserne drängten. Im Heim wurde eine

eigene Volksschule mit zeitweise über 1.000 Schülern eingerichtet sowie ein

Kindergarten und Ausbildungswerkstätten. Im April 1947 wurde das

Kinderheim aufgelöst. Die Mehrheit der Jungen und Mädchen übersiedelten in

einer der Kinderheime innerhalb der US-Zone wie etwa nach Indersdorf, Aschau

oder Lindenfels. Nach Gründung des Staates Israel wurde das DP-Lager in

Rosenheim 1948/49 geschlossen.

Berichte aus der

jüdischen Geschichte in Rosenheim

Berichte zu einzelnen Personen

Kriegsauszeichnung für Siegfried Kurzmann (1916)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September

1916: "Nürnberg. Das Eiserne Kreuz erster Klasse

erhielt Pionierhauptmann der Reserve Siegfried Kurzmann, Bauamtmann

in Rosenheim. Er besitzt bereits das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, den

bayerischen Militärverdienstorden mit Schwertern und das österreichische

Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration". Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September

1916: "Nürnberg. Das Eiserne Kreuz erster Klasse

erhielt Pionierhauptmann der Reserve Siegfried Kurzmann, Bauamtmann

in Rosenheim. Er besitzt bereits das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, den

bayerischen Militärverdienstorden mit Schwertern und das österreichische

Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration". |

Zur Geschichte von Alexander und Frieda Wiener

vgl.

http://www.stolpersteine-rosenheim.de/alexander-wiener/ und

https://www.stadtarchiv.de/stadtgeschichte/rosenheim-im-3-reich/schicksale-rosenheimer-juden/;

die dortigen Angaben konnten mit Hilfe der Dokumente aus Yad Vashem, Jerusalem

ergänzt werden. Foto: Stadtarchiv Rosenheim.

Die Geschichte von Alexander und Frieda Wiener steht hier

exemplarisch für

die Geschichte und das Schicksal der anderen jüdischen Einwohner Rosenheims, die

in der NS-Zeit verfolgt und vertrieben wurden. Weitere Biographien siehe über

www.stolpersteine-rosenheim.de

und die anderen Quellen (Presseartikel, Website des Stadtarchives usw.).

Alexander

Wiener ist am 13. August 1873 in Bratislava (Preßburg, Pozsony) geboren

als Sohn des Schneiders Samuel Wiener und seiner Frau Charlotte geb. Walter.

Er war von Beruf Kaufmann, lebte bis 1892 in Preßburg, dann in Memmingen,

Regensburg und München. Am 6. März 1899 kam er nach Rosenheim, wo er in der

Folgezeit ein Textil- und Modegeschäft in der Innstraße 22 (bis 1928) und

ein weiteres in der Münchnerstraße 28 betrieb (ab 1933 unter ständigen

Repressalien und Boykottaufrufen durch die Nationalsozialisten bis zur

zwangsweisen Schließung im Oktober 1938; vgl.

Seite zum Haus Münchnerstraße 28 in der Website Stadtarchiv Rosenheim).

Alexander Wiener war seit 26. August 1912 (in Rosenheim) verheiratet mit

Frieda geb. Selz verwitwete Reichner (geb. 21. November 1873 in Nürnberg

als Tochter von Armin Selz und und Kathi geb. Eichmann, vgl.

Familienblatt Selz Family). Die beiden

hatten eine gemeinsame Tochter Charlotte (geb. 21. Dezember 1914 in Rosenheim). In der NS-Zeit

ist Charlotte im September 1936 als erste der Familie nach Prag verzogen

(Weiteres siehe unten). Frieda geb. Selz hatte aus ihrer ersten Ehe mit dem

Kaufmann Ignaz Reichner (geb. 4. September 1874 in Preßburg) eine Tochter

Katharina (Käthe, geb. 18. März 1905 in Rosenheim) mitgebracht, die nun

gleichfalls in der Familie Wiener aufgewachsen ist. Alexander

Wiener ist am 13. August 1873 in Bratislava (Preßburg, Pozsony) geboren

als Sohn des Schneiders Samuel Wiener und seiner Frau Charlotte geb. Walter.

Er war von Beruf Kaufmann, lebte bis 1892 in Preßburg, dann in Memmingen,

Regensburg und München. Am 6. März 1899 kam er nach Rosenheim, wo er in der

Folgezeit ein Textil- und Modegeschäft in der Innstraße 22 (bis 1928) und

ein weiteres in der Münchnerstraße 28 betrieb (ab 1933 unter ständigen

Repressalien und Boykottaufrufen durch die Nationalsozialisten bis zur

zwangsweisen Schließung im Oktober 1938; vgl.

Seite zum Haus Münchnerstraße 28 in der Website Stadtarchiv Rosenheim).

Alexander Wiener war seit 26. August 1912 (in Rosenheim) verheiratet mit

Frieda geb. Selz verwitwete Reichner (geb. 21. November 1873 in Nürnberg

als Tochter von Armin Selz und und Kathi geb. Eichmann, vgl.

Familienblatt Selz Family). Die beiden

hatten eine gemeinsame Tochter Charlotte (geb. 21. Dezember 1914 in Rosenheim). In der NS-Zeit

ist Charlotte im September 1936 als erste der Familie nach Prag verzogen

(Weiteres siehe unten). Frieda geb. Selz hatte aus ihrer ersten Ehe mit dem

Kaufmann Ignaz Reichner (geb. 4. September 1874 in Preßburg) eine Tochter

Katharina (Käthe, geb. 18. März 1905 in Rosenheim) mitgebracht, die nun

gleichfalls in der Familie Wiener aufgewachsen ist.

Am

19. November 1938 - also nach den Ereignissen beim Novemberpogrom 1938 sind

Alexander und Frieda Wiener von Rosenheim nach Prag geflüchtet (siehe

Arolsen-Liste), wo sie in der Ve Smeckach E21 wohnten (Liste Arolsen).

Von Prag aus verzog Alexander Wiener (wann?) in seine Heimat Preßburg/Bratislava. Bis

zu seiner Deportation am 17. April 1942 wohnte er in Trnava nordöstlich von

Bratislava in der Sv. Jakobua 47. Vermutlich wurde er dorthin von Bratislava

aus zwangseingewiesen (nach

https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/s-t/2422-tyrnau-trnava-slowakei

wurden nach Trnava etwa 1200 Juden aus Bratislava zwangsweise umgesiedelt).

Am 17. April 1942 wurde Alexander Wiener nach der "List of Jews from

Slovakia deported from Trnava to the Lublin Region 17. April 1942" nach

Lublin deportiert. Nach der "List of Inmates in Majdanek who were murdered

18/05 - 29/09/1942" ist er am 6. September 1942 umgekommen bzw. wurde er

ermordet.

Alexanders Frau Frieda Wiener ist gleichfalls umgekommen bzw.

wurde ermordet. Sie ist nicht mit ihrem Mann von Prag nach Bratislava

gezogen. Am 28. April 1942 wurde sie nach den Angaben des Gedenkblattes von

Yad Vashem von Prag aus in das Ghetto Theresienstadt deportiert (Transport

370; vgl. Gedenkbuch des Bundesarchives zu

Frieda Wiener), von dort aus am 30. April 1942 entweder direkt nach Auschwitz oder

(wahrscheinlicher) in das Ghetto Zamość (das

Ghetto wurde im Oktober 1942 "liquidiert"). Vgl.

Seite in der Website des United States Holocaust Memorial Museum und

Seite im

Nürnberger Gedenkbuch.

Tochter (aus der ersten Ehe von Frieda geb. Selz) Katharina

(Käthe)

Reichner (Kate) war in Rosenheim als Stenotypistin tätig und

lebte bis zum 25. August 1939 bei der jüdischen Familie Obernbreit in

Rosenheim (Konfektionsgeschäft bis 1938 am Max-Josef-Platz). Danach konnte

sie in die USA emigrieren (Dokument siehe unten); später war sie verheiratet

mit Harry Kohn (geb. in Rosenheim als Heinrich Kohn, Sohn von Hermann

und Henriette Kohn, gest. 4. September 1976). Sie starb am 21. November 1992

in Virginia Beach/USA (Sterbeurkunde siehe unten).

Tochter Charlotte Wiener konnte von Prag aus nach Manila/Philippinen

emigrieren, wo sie während der Kriegszeit bleiben konnte. 1946 wanderte sie

in die Vereinigten Staaten aus, zunächst nach Seattle, später lebte sie wohl

(nach Angaben der

Arolsen-Liste) einige Zeit in Hayattsville/Maryland, dann in

Norfolk/Virginia. Sie arbeitete in verschiedenen Funktionen als Sekretärin

für die U.S.-Regierung und war Mitglied in der jüdischen Gemeinde

Ohef Sholom in Norfolk. Sie war in

erster Ehe mit einem Herrn Hermann verheiratet, in zweiter Ehe (seit 17.

April 1950 in Alexandria/Virginia) mit Henry Heinz Moos (geb. 29. Dezember

1912 in Ulm als Sohn von Carl Moos und

Hilda geb. Hirsch). Sie starb am 17. November 2000 in Norfolk/Virginia und

wurde beigesetzt im Forest Lawn Cemetery in Norfolk (Foto des Grabsteines

und Informationen

https://de.findagrave.com/memorial/65637301/charlotte-moos; ihr Mann

Henry starb am 26. Januar 2009 ebd.). Die beiden hatten keine Kinder. |

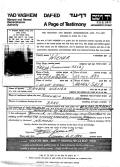

Dokumente aus Yad

Vashem

zur Geschichte von Alexander

und Frieda Wiener

https://yvng.yadvashem.org/

|

|

|

|

|

| |

Dokument 1942 mit der

Adresse

von Alexander Wiener in Trnava |

Liste der nach Lublin

aus Trnava

1942 deportierten Personen (Nr. 215) |

Liste der in Majdanek

"gestorbenen"

(ermordeten) Personen (Nr. 4869) |

Gedenkblatt Yad Vashem

für Frieda Wiener geb. Selz |

| |

|

|

|

|

Weitere Dokumente

(Quelle: privat) |

|

|

|

|

| |

Einwanderung in die USA

für

Charlotte Hermann geb. Wiener |

Heiratsurkunde für Henry Moos

und

Charlotte Hermann geb. Wiener 1950 |

Dokument zur Ankunft

von

Katharina Reichner in New York |

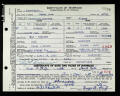

Sterbeurkunde für Kate

(Katharina) Kohn geb. Reichner |

| |

|

|

(1939) |

gest. 1992 Virginia Beach/USA

|

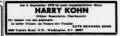

| Anzeigen im "Aufbau"

|

|

|

|

|

| |

|

Heiratsanzeige Henry und

Charlotte Moos im "Aufbau" vom 21.04.1950 |

|

Anzeige zum Tod von

Harry Kohn im "Aufbau" vom 17.09.1976 |

| |

|

|

|

|

Fotos

Hinweis: im Fotoarchiv

des United States Holocaust Museum Washington (USHMM) findet sich eine

Anzahl von Fotos zur Geschichte des Lagers für Displaced Persons aus den Jahren

1946 bis 1948; die beiden Fotos - © USHMM, das linke im Original im Stadtarchiv

Rosenheim - entstammen der online-Präsentation von USHMM.

|

|

|

NS-Boykott am 1. April

1933

vor einem jüdischen Geschäft in Rosenheim |

Neujahrskarte, versandt von

einer Familie

aus dem DP-Lager Rosenheim 1947 |

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

Juli 2015:

Diskussion um die

Erinnerungsarbeit vor Ort |

Artikel in

ovb-online.de vom 11. Juli 2015: " 'Erinnerung braucht Orte'.

Persönlich, ortsbezogen, nachhaltig: Dass ein Gedenken an die Opfer des

Nationalsozialismus diese Kriterien erfüllen soll, darüber herrscht Konsens

im Stadtrat. Doch stellt die Verlegung von 'Stolpersteinen', die an die

letzten Wohnorte Rosenheimer Juden vor ihrer Vertreibung, Flucht oder

Deportation erinnern, einen würdevollen Weg dar?

Darauf gab es auch in der Sondersitzung nach der Anhörung von sechs Experten

keine schnelle Antwort.

Rosenheim - 'Eine adäquate Erinnerung stellen all jene Formen des

Gedenkens dar, die im Sinne einer Aufklärung funktionieren', findet

Professor Dr. Edgar Wolfrum. 'Vergeben und Vergessen': Von diesem Prinzip

der Vergangenheitsbewältigung habe sich die moderne Gesellschaft abgewendet

- in der Gewissheit, dass aus der Vergangenheit gelernt werde für die

Zukunft, so der Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität

Heidelberg. Die Erinnerung geschieht nach Überzeugung von Albert Knoll,

Archivar an der Gedenkstätte Dachau, am besten, wenn individuelle Schicksale

von Opfern lebendig werden. 'Erinnerung braucht Orte', betonte Knoll auch im

Namen von anderen Opfergruppen. Eine Rosenheimer Initiative sieht in der

Verlegung der vom Künstler Gunter Demnig entwickelten Stolpersteine auf den

Gehwegen vor Häusern, in denen bis zur Verfolgung Juden wohnten, eine

Chance, den Blick auf ihre Schicksale zu schärfen. 54000 Steine liegen

bereits in 1300 Kommunen in 20 Ländern, berichtete Terry Swartzberg,

Vorsitzender der Initiative 'Stolpersteine für München' über das 'weltweit

größte Gedenkprojekt'. Doch die Stolpersteine sind in der jüdischen Gemeinde

umstritten. Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer verlas einen Brief von Dr.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, der

diese Form des Gedenkens 'mitten unter uns' begrüßt. Im Herzen der Städte

würden die Steine mit den Namen der Opfer darauf hinweisen, dass hier einmal

jüdisches Leben stattgefunden hat, diese Mitbürger später den

Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Aaron Buck als Sprecher der

Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern bekräftigte im Auftrag

der Vorsitzenden Dr. Charlotte Knobloch die ablehnende Haltung seiner

Gemeinde. Durch die in den Gehweg eingelassenen Steine würden die Opfer 'ein

zweites Mal mit Füßen getreten'. Dies sei 'unwürdig und pietätlos. 'Stolpern

und Gedenken: Das passt nicht zusammen', findet Buck, der ein 'Erinnern auf

Augenhöhe' forderte. Es gebe vielfältige andere Möglichkeiten des

individuellen und dezentralen Gedenkens. Die Steine seien vor allem eins:

bequem. Sie stellen nach Ansicht von Swartzberg jedoch nur einen Anfang dar

- eine Anregung, die zum Nachdenken auffordere. Zur Verfügung gestellte

Recherchemöglichkeiten würden eine intensive Beschäftigung ermöglichen, wies

er den Vorwurfs Bucks zurück, die Stolpersteine mit den Namen würden die

Situation der Opfer nur verkürzt darstellen, also durch Masse statt Qualität

überzeugen. Die Stolpersteine sind, wie die Diskussion zum Erstaunen des

SPD-Fraktionsvorsitzenden Robert Metzger zeigte - im doppelten Sinne Steine

des Anstoßes: Sie regen zur Auseinandersetzung mit der Tatsache an, dass

Juden und andere Opfer des Nationalsozialismus denunziert, verfolgt,

deportiert und ermordet wurden - und sind eine Form des Gedenkens, an der

sich Gegner und Befürworter reiben. Wie sehr, zeigte auch die Debatte um die

Frage, ob die Angehörigen wirklich immer in die Entscheidung zur Verlegung

einbezogen werden, was Swartzberg beteuerte, Buck bestritt. Stadträte

wollten auch wissen, ob es zu Schändungen von Steinen kommt. Nur etwa 100

Fälle pro Jahr gebe es, so Swartzberg. Er verwies darauf, dass sich 60000

Paten um die Pflege kümmern würden. Die Rosenheimer Historikerin Dr. Isabel

Leicht, die eine Doktorarbeit zur Erinnerungskultur in Rosenheim geschrieben

hat, sieht grundsätzlich in der Debatte um die Form der Gestaltung ein

positives Signal. Am Beispiel des Denkmals im städtischen Friedhof, das

ursprünglich zum Gedenken an alle Kriegsopfer entwickelt worden war und in

dieser Aufgabenstellung 'unsichtbar' geworden sei, zeigte sie

Erinnerungswege ohne nachhaltige Wirkung auf. Dies möchte der Stadtrat

verhindern. Intensiv soll das Gedenken im öffentlichen Raum wirken - Ansätze

für die Zukunft aufzeigen, wie CSU-Fraktionsvorsitzender Herbert Borrmann

formulierte. Das durch die Darstellung der Orte der Gewalt, wie von Franz

Lukas (Grüne) gefordert, eine ständige Konfrontation im Alltagsleben

ausgelöst wird, begrüßte Historiker Wolfrum. Einig waren sich die Fraktionen

mit Dr. Beate Burkl von der Freien Wählern/UP, dass es an der Zeit ist, die

Verdrängungs- durch eine Erinnerungskultur abzulösen. Buck als Vertreter der

Israelitischen Kultusgemeinde plädierte in der vom Historischen Verein sowie

vom Arbeitskreis christlicher Kirchen mit vorbereiteten Sitzungen jedoch

dafür, eine Form zu finden, welche die Jugend nicht mit einer Diskussion

rund um Schuld und Schande belaste."

Link zum Artikel |

| |

|

Dezember 2015:

Initiative für die Verlegung von

"Stolpersteinen" in Rosenheim |

Artikel in

"Rosenheim24.de" vom 17. Dezember 2015: "Initiative nun auch in Rosenheim

aktiv. "Stolpersteine" sollen an NS-Opfer erinnern

Rosenheim - In München ist der erste NS-Stolperstein, der in

individualisierter Form an die Opfer der Nazi-Zeit erinnern soll, bereits im

Jahr 2007 verlegt worden. Jetzt gibt es eine solche Initiative auch in

Rosenheim. Wie das Oberbayerische Volksblatt berichtet, sprach der Initiator

der Rosenheimer Aktion 'Stolpersteine für Rosenheim', der Kinderarzt Dr.

Thomas Nowotny aus Stephanskirchen, von einem 'bewegenden Erlebnis', als er

vor acht Jahren in der Landeshauptstadt bei der Zeremonie dabei war. Das sei

das erste Mal gewesen, dass er sich intensiv mit der Geschichte des

jüdischen Teils seiner Familie auseinandergesetzt habe. Die Initiative in

Rosenheim, die aus etwa 20 Personen besteht, hat es sich laut OVB zur

Aufgabe gemacht, die Angehörigen aller rund 30 um 1930 in Rosenheim lebender

jüdischen Familien aufzuspüren und sie von der Stolperstein-Bewegung zu

überzeugen. Hinter jedem Namen verberge sich eine Geschichte, die dann bei

Zustimmung der Angehörigen in Kurzfassung auf dem Stein veröffentlicht

werden soll, der dann auf einem öffentlichen Platz in Rosenheim angebracht

werden soll. Das Vorhaben stößt laut OVB aber nicht nur auf Zustimmung: Die

israelitische Kultusgemeinde in Oberbayern sieht die Gefahr, dass die Opfer

mit den in den Boden eingelassenen Steinen 'ein zweites Mal mit Füßen

getreten' werden. Ein Arbeitskreis der Stadt hat nun einen Kompromiss

vorgeschlagen: Zusätzlich zum Stolperstein soll für jedes Opfer ein

vertiefendes und individualisiertes Mahnmal entstehen."

Link zum Artikel

Vgl. dazu Artikel im "Oberbayerischen Volksblatt" vom 17. Dezember 2015:

"Verneigung vor den Opfern

'Es war ein bewegendes Erlebnis', bringt Dr. Thomas Nowotny seine

Erinnerungen an die Verlegung des ersten Stolpersteines für ein NS-Opfer in

München im Jahr 2007 auf den Punkt. Für den Kinderarzt aus Stephanskirchen

war diese individualisierte Form des Gedenkens an Heinrich Oesterreicher,

den im KZ Theresienstadt ermordeten Neffen der Urgroßmutter, der Anlass,

sich zum ersten Mal intensiv mit der Geschichte des jüdischen Teils seiner

Familie auseinanderzusetzen. Heute gehört Nowotny zu den Initiatoren der

Aktion 'Stolpersteine für Rosenheim'. Rosenheim– Als 'belastend' empfand

Nowotny das Schweigen der Nachkriegsgenerationen, wenn es um die

Aufarbeitung der NS-Zeit ging. Auch in der eigenen Familie wurde lange nicht

über die Tatsache gesprochen, dass Mitglieder wie der Großvater von Nowotny,

Berthold Walter, nach der Entrechtung aus Verzweiflung vom siebten Stock

eines Gebäudes am Hamburger Gänsemarkt in den Tod sprangen, dass viele

emigrierten und nie wieder nach Deutschland zurückkehrten, deportiert und

ermordet wurden.

Brief an die Oberbürgermeisterin. Auch heute gebe es noch Angehörige,

die nicht über diese Zeit sprechen wollen, unterstreicht Claudia

Bultje-Herterich, die im Auftrag des Historischen Vereins Rosenheim die

Biografiearbeit für die Aktion Stolpersteine im Raum Rosenheim begleitet.

Bei ihren Nachforschungen ist sie auch auf viele Nachkommen gestoßen, die

eine Verlegung für ihre Angehörigen ausdrücklich begrüßen. Der Historiker

Professor Dr. Manfred Treml, der ebenso wie Dr. Peter Miesbeck

Dokumentationen zur jüdischen Geschichte in Rosenheim verfasst hat,

vermittelte beispielsweise den Kontakt zu einer in London lebenden Cousine

von Elisabeth Block. Das Mädchen lebte mit seiner Familie in Prutting und

wurde im Alter von 19 Jahren im Vernichtungslager ermordet. Die Nachfahrin

stimmte einer möglichen Verlegung des Stolpersteines sofort zu – ebenso wie

ein in Israel lebender Verwandter in einem persönlichen Brief an

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer. Einmal kam bereits eine halbe Stunde

nach der ersten E-Mail eine Antwort – von Nachkommen einer jüdischen

Familie, die in die USA geflohen war und sich über die Nachfrage aus der

alten Heimatstadt, aus der die Vorfahren vertrieben worden waren, sehr

gefreut hatten. Neue Kontakte sind zur Freude von Initiativenmitglied

Karl-Heinz Brauner auf diese Weise entstanden, die die jüdischen Bürger 70

Jahre nach Kriegsende wieder ein wenig mit ihrer alten Heimat verbunden

haben. Doch noch lange sind nicht alle Angehörigen der gut 30 jüdischen

Familien, die in Rosenheim um 1930 lebten, gefunden. Viele Nachfahren

emigrierten, ihre Spuren verloren sich in den USA, in Brasilien oder in der

Schweiz, berichtet Claudia Bultje-Herterich. Sie ist zwar auf hilfreiche

Datenbanken gestoßen, doch oft lassen sich über alte Rosenheimer Namen

verschollene Nachkommen, die einen anderen Namen tragen, nur noch schwer

ermitteln. Das ist jedoch notwendig, denn die vom Kölner Künstler Gunter

Demnig ins Leben gerufene Stolperstein-Bewegung, der sich die Rosenheimer

Initiative angeschlossen hat, hält sich an klare Regeln: Ein Stein wird nur

dann verlegt, wenn die Nachfahren, die ermittelt werden, diesem Schritt

zustimmen. Die 20 aktive Mitglieder umfassende Initiative hat sich außerdem

vorgenommen, das individuelle Gedenken am letzten freiwillig gewählten

Wohn-, Arbeits- oder Schulort auf alle Opfer des Nationalsozialismus zu

erweitern. Auch in der Region Rosenheim sind neben Bürgern jüdischen

Glaubens Gewerkschaftler, Kommunisten, Behinderte, Sinti und Roma sowie

Homosexuelle verfolgt, vertrieben, ermordet oder in den Tod getrieben

worden. Der DGB hat bereits angekündigt, die Patenschaft für fünf Steine zu

übernehmen – egal, für welche Opfergruppen sie verlegt werden.

Eine Geschichte hinter jedem Namen. Hinter jedem Namen verbirgt sich

eine Geschichte, die in Kurzfassung auf dem Stein und ausführlich in

Dokumentationen veröffentlicht werden soll. Geschichte vermitteln über

persönliche Geschichten: Das ist nach Überzeugung von Geschichtslehrer

Brauner der beste, weil nachhaltigste Weg der Vermittlung der Historie.

'Niemand kann sich heute den Massenmord an Millionen unschuldiger Menschen

wirklich vorstellen. Aber das Schicksal von Familien und Einzelpersonen, die

in unserer Nachbarschaft gelebt".

Link zum Artikel

|

| |

|

Juli 2018:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Niedernburg |

Artikel im

"Oberbayerischen Volksblatt" (ovb-online.de) vom 17. Juli 2018: "Zehn

Zentimeter gegen Unrecht

Prutting/Stephanskirchen – Als Nikola David, der Kantor der

Jüdisch-liberalen Gemeinde in München, gestern über den fünf eben verlegten

Stolpersteinen für die Familie Block aus Niedernburg in der Gemeinde

Prutting auf Hebräisch das Totengebet spricht, ist die Stimmung für die

Anwesenden nur noch schwer erträglich. Zu lebendig war in den vergangenen

Minuten das Schicksal von Fritz, Mirjam und ihren Kindern Elisabeth, Gertrud

und Arno geworden; nicht zuletzt deshalb, weil während der gestrigen

Verlegungsfeier Schülerinnen der Städtischen Mädchenrealschule Rosenheim aus

dem Tagebuch von Elisabeth Block vorgelesen haben, die dort bis 1938

Schülerin war. In einem der letzten Einträge spricht sie von ihrer

'entsetzlichen Angst um dieses kleine bisschen Leben'. Damit zeigt sich aber

ganz unmittelbar der Sinn der sogenannten Stolpersteine. Eigentlich sind sie

unscheinbar, kleine Steinwürfel von gerade einmal gut zehn Zentimetern

Kantenlänge, die bündig in den Boden eingelassen werden. Und doch

entfalteten sie von Anfang an große Wirkung, brachten etwas in Bewegung. Das

fing banal an, denn die Verlegung der Steine auf öffentlichem Grund musste

von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde genehmigt werden. Auch wenn die

Gemeinderäte in Stephanskirchen und Prutting keine Einwände hatten, sondern

schnell und fast einhellig für die Verlegung von Steinen für den

Stephanskirchener Johann Vogl und die Niedernburger Familie Block waren, so

kam doch auch hier eine Diskussion darüber auf, was Erinnerungskultur ist,

ob und welche Bedeutung sie haben soll oder vielleicht sogar haben muss. Für

den Initiator der Aktion, Dr. Thomas Nowotny von der Initiative

Erinnerungskultur, geht es genau darum: Unrecht und damit verbundenes Leid

vor Verdrängung und dem Vergessenwerden zu bewahren, indem man es in der

Diskussion hält. Seit er auf die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig

gestoßen ist, hat er das ideale Mittel dazu gefunden. Gunter Demnig übrigens

sagt, dass es ihm mit seinen Steinen nicht um einen Zwang zur Erinnerung

gehe, wie ihm Kritiker bisweilen unterstellen, sondern eher um ein Angebot:

'Stolpern über diese Steine tut man sowieso nur mit dem Herzen'. Damit wäre

das Erinnern in erster Linie eine Folge einer sehr noblen menschlichen

Regung, der Fähigkeit des Mitleidens; eine Eigenschaft, die vor allem Kinder

und Jugendliche noch ganz unverstellt haben. Deswegen waren nicht nur Gunter

Demnig, sondern auch Thomas Nowotny sehr dankbar für das Engagement der

Städtischen Realschule Rosenheim und auch der Mittelschule Stephanskirchen.

Dort hatten sich Mitglieder des Schulradios ganz intensiv mit der Person des

Stephanskircheners Johann Vogl auseinandergesetzt, der im

Konzentrationslager ermordet wurde, weil er ein aufrechter Charakter und der

Meinung war, Unrecht müsse – ungeachtet aller persönlicher Gefahren – auch

als solches benannt werden. Für Bürgermeister Rainer Auer ein Beispiel an

Zivilcourage eines Gemeindebürgers, das einfach nicht in Vergessenheit

geraten darf. Dass die Verlegung der Stolpersteine für die jüdische Familie

Block und für den aus der Kirche ausgetretenen Katholiken Johann Vogl

sozusagen gleichzeitig stattfand, ist für Auer ein wichtiges Signal. Nicht

nur die Juden wollte man im Dritten Reich ausrotten, sondern auch Schwule,

Lesben, Pfarrer, Sinti, Roma und Freigeister; kurzum alle, die nicht in das

eigene Bild vom 'guten Deutschen' passten. Alle Beteiligten der Aktion waren

sich einig, dass sich solches Unrecht niemals wiederholen darf. Tenor: Für

dessen Verhin derung müsse man mit vielen Mitteln kämpfen – und sei es nur

mit kleinen Stolpersteinen. Mit einer Gedenkstunde im Stephanskirchener

Rathaus wurde die Verlegung der Stolpersteine abgerundet."

Link zum Artikel |

| |

|

September

2019: Diskussion um

Stolpersteine und Denkmale in Rosenheim |

Artikel im "Oberbayerischen

Volksblatt"

vom 17. September 2019: "Lücken im Gedenken: Wie will Rosenheim mit

Opfern des Nationalsozialismus umgehen?

In der Erinnerung leben Menschen fort. Auch jene, deren Leben im

Nationalsozialismus als unwert galt. Die getötet wurden, weil sie den

gesellschaftlichen und politischen Idealen des Dritten Reichs nicht

entsprachen. Doch welche Form der Erinnerung ist die passende? Eine Frage,

die ein Bündnis in Rosenheim aufgreifen und diskutieren möchte – nachdem die

Idee der Stolpersteine in der Stadt bislang keine Zustimmung findet.

Rosenheim – 'Stolpersteine für Rosenheim' heißt das Büchlein, das

entstanden ist, um mit Texten und Bildern an die sechs Stolpersteine zu

erinnern, die der Künstler Gunter Demnig im vergangenen Jahr im Landkreis

Rosenheim gelegt hat. Die passenden Texte und Fotos haben die Mitglieder des

Historischen Vereins Rosenheim und die 'Initiative Erinnerungskultur –

Stolpersteine für Rosenheim' zusammengetragen.

Israelische (sc. Israelitische) Kultusgemeinde gegen

Stolpersteine. Sie sind es auch, die sich Gedanken darüber machen, wie

in der Stadt selbst der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden kann –

über die bereits bestehenden Formen hinaus. Denn seit sich die Stadt vor

einigen Jahren gegen das Konzept der Stolpersteine entschieden hat, klafft

nach Einschätzung der Initiatoren eine Lücke im individuellen Gedenken an

die Stadtbewohner, die während der Zeit des Nationalsozialismus zunächst

systematisch ausgegrenzt worden waren, dann, wenn sie konnten, flohen,

später verfolgt, deportiert und getötet wurden. Diese Lücke im öffentlichen

Gedenken könnten womöglich Stelen oder auch Erinnerungstafeln füllen, wie

sie in München seit dem vergangenen Jahr aufgestellt und angebracht werden.

Auf diese beiden Formen des Gedenkens hatte sich der Kulturausschuss der

Stadt verständigt, nachdem seit Jahren kontrovers über das Konzept der

Stolpersteine gestritten worden war. Nicht zuletzt die Israelische

Kultusgemeinde hatte sich wiederholt gegen die kleinen vergoldeten Steine im

Asphalt ausgesprochen.

Design-Entwurf eines Rosenheimer Professors. Die vom Münchner

Designer Kilian Stauss entworfenen Stelen sind rund 1,80 Meter hoch, aus

Edelstahl geformt und jeweils mit einer goldenen Hülse versehen. Die Tafeln

wiederum haben eine Höhe und Breite von etwa zwölf Zentimeter. Auf

vergoldetem Edelstahlblech finden sich je ein Text und ein Porträtbild zu

einem der Opfer. Sowohl die Tafeln als auch die Stelen hat Stauss entworfen.

Er ist in Rosenheim kein Unbekannter, lehrt als Professor für Interior

Design an der Fakultät für Innenarchitektur an der Hochschule. Mit ihm habe

man das Gespräch gesucht, sagt Karl-Heinz Brauner, Vorsitzender des

Historischen Vereins Rosenheim und zugleich Mitglied in der 'Initiative

Erinnerungskultur – Stolpersteine für Rosenheim'.

Die gesamte Familie Block deportiert und ermordet. In Folge sei die

Idee entstanden, beide Möglichkeiten für Rosenheim zu diskutieren. Und

zugleich noch einmal die Idee der Umbenennung der Rosenheimer

Mädchen-Realschule aufzugreifen. Ihr in Erinnerung an Elisabeth Block den

Namen 'Städtische Realschule für Mädchen Elisabeth Block' zu geben, hatte in

der Schulfamilie ebenfalls keine Zustimmung gefunden. Elisabeth Block war

dort in den 1930er-Jahren zur Schule gegangen. Sie war die älteste Tochter

von Mirjam und Fritz Block. Ein jüdisches Ehepaar, das in Niedenburg eine

Gärtnerei betrieb. Zur Familie gehörten zudem Elisabeths Geschwister Arno

und Gertrud. 1942 wurde die gesamte Familie deportiert und ermordet.

Erhalten aber blieb das Tagebuch von Elisabeth, das im Jahr 1993

veröffentlicht wurde. An das junge Mädchen, das nur 19 Jahre alt wurde,

erinnert zudem ein Fenster in der Rosenheimer St. Nikolauskirche.

Hoffnung auf parteiübergreifenden Antrag im Stadtrat. Ihre Geschichte

und das Nachdenken über Erinnerungsformen im öffentlichen Raum wollen die

Initiatoren nicht nur wieder aufgreifen, sondern miteinander verbinden. Im

Oktober sei eine Diskussionsrunde an der Schule geplant, sagt Brauner. Ein

Abend, an dem alle Beteiligten, vor allem die Jugendlichen, darüber sprechen

sollen, wie das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Stadt

gestaltet werden kann. Am Ende, so hofft Brauner, könnte ein

parteiübergreifender Antrag der Stadtratsfraktionen stehen, in dem ein

Konzept für eine weitreichendere Erinnerungskultur formuliert ist. Das

Anliegen in die Hand nehmen und die Kommunikation mit den Stadträten anderer

Fraktionen auf den Weg bringen, das will Karl-Heinz Brauner gerne

übernehmen. Dann aber in seiner Funktion als Stadtrat der Grünen."

Link zum Artikel |

| |

|

März 2024:

Weitere Informationen zu

Schicksalen in der NS-Zeit werden gesucht |

Pressemitteilung der

Stadt Rosenheim vom 25. März 2024: "Aufruf: Gemeinsam an NS-Verfolgte

erinnern – Hilfe der Bevölkerung ist gefragt

Rosenheim. Seit einiger Zeit erinnern Gedenkzeichen in Form von

Möbiusbändern auf öffentlichen Flächen und 'Stolpersteine' auf Privatgrund

an das Schicksal von NS-Verfolgten. Egal welche Form das Mahnmal hat,

lebendig werden sie erst durch die Geschichten der Menschen. Ein Beispiel

hierfür ist das Schicksal der jüdischen Schülerin Elisabeth Block. Ihr Leben

ist bereits gut erforscht, doch über andere Schicksale ist nur wenig

bekannt. Es ist davon auszugehen, dass es Verfolgte in Rosenheim und

Umgebung gegeben haben muss, die komplett in Vergessenheit geraten sind, bei

denen mitunter nicht einmal der Name bekannt ist. Selbst die überlieferten

historischen Quellen und die darauf basierenden Untersuchungen erheben

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deshalb möchte die Stadt Rosenheim,

gemeinsam mit der Initiative für Erinnerungskultur und Stolpersteine, mit

einem Aufruf zur Partizipation an die Erinnerungskultur einladen. Jede

Information über bislang unbekannte Opfer und Überlebende der NS-Verfolgung

in Rosenheim und Umgebung kann mitgeteilt werden. Denn damit kann das Wissen

über die lokale und regionale Geschichte des NS-Terrors erweitert und die

Erinnerung an Einzelschicksale aktiv gepflegt werden. Dr. Christian Höschler,

Leiter des Stadtarchivs: 'Wissen Sie, vielleicht auch mit Blick auf

Erzählungen aus der Generation ihrer Eltern oder Großeltern, von Menschen,

die in der NS-Zeit verfolgt wurden? Auch wenn nur wenige Details bekannt

sind – ein Name oder ein Verfolgungsgrund – jeder Hinweis ist wertvoll.'

Selbst Einzelinformationen können Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein,

die weiteres Wissen über individuelle Schicksale zutage fördern. 'Helfen Sie

mit, die Erinnerung an die Verfolgten und damit an die Geschichte der

NS-Verfolgung wach zu halten. Dies ist, auch und gerade in unserer heutigen

Zeit, eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder Beitrag zählt',

betont der Stadtarchivar. Wer sich erinnern kann oder über Informationen

verfügt und diese gerne mitteilen möchten, kann sich per E-Mail an

archiv@stadtarchiv.de oder telefonisch unter 08031 - 365 1439 melden."

Link zur Pressemitteilung |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 62-63. |

| Rosenheim im Dritten Reich. Beiträge zur

Stadtgeschichte. Hrsg. vom Kulturamt der Stadt Rosenheim

1989. |

|  Beitrag

von Jim G. Tobias in "Aufbau" vom 18. März 2004: "Das

vergessene Kinderlager von Rosenheim. Auf ein Leben im Kibbuz vorbereitet -

nach Kriegsende fanden 1.600 jüdische Kinder in der oberbayerischen Stadt

Rosenheim ein vorübergehendes Zuhause.." Beitrag

von Jim G. Tobias in "Aufbau" vom 18. März 2004: "Das

vergessene Kinderlager von Rosenheim. Auf ein Leben im Kibbuz vorbereitet -

nach Kriegsende fanden 1.600 jüdische Kinder in der oberbayerischen Stadt

Rosenheim ein vorübergehendes Zuhause.."

Link

zum Artikel im Archiv des "Aufbau"

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

diese Links sind noch nicht aktiviert

|