|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"

St. Moritz (Kanton

Graubünden, Schweiz)

Jüdische Geschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis um 1930 (bzw. bis

zur Gegenwart)

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte

in St. Moritz

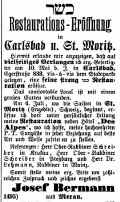

In St. Moritz gab es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch

jüdische Kurgäste, bis Anfang der 1880er-Jahre allerdings keine Einrichtung,

in der eine rituelle Verpflegung möglich war. Eine solche gab es erst seit 1882,

als Josef Bermann aus Meran eine koschere Restauration eröffnete (siehe Anzeige unten). Konkreter Anlass hierzu war der

an Josef Bermann herangetragene Wunsch des Baron Willi von Rothschild, der nach

St. Moritz zur Kur wollte, doch nicht auf eine koschere Verpflegung verzichten

wollte. Zunächst eröffnete Bermann seine Restauration im bisherigen "Hotel

Zentral". 1886 verkaufte Bermann das "Hotel Zentral" und

erwarb die ehemalige Villa Gartmann Schaumann, aus der die Pension und später

das Hotel Edelweiss entstand (Eröffnung 1890). Das Hotel stand in der Via dal

Bagn 12.

In den folgenden Jahrzehnten war die Pension / Hotel Edelweiß

Mittelpunkt des jüdischen Lebens in St. Moritz. Josef Bermann hatte in ihm auch

eine Haussynagoge

eingerichtet.

Das Hotel Edelweiss wurde von der Familie Bermann über vier Generationen bis

zur Sommersaison 2010 geführt. In diesem Jahr ist die Familie Bermann nach

Israel ausgewandert.

Presseberichte aus den vergangenen Jahre:

- Artikel "Ein Kapitel St. Moritzer Hotelgeschichte geht zu

Ende".

In: "südostschweiz.ch" vom 4.12.2010: Link

zu diesem Artikel

- Pressemitteilung: Ein Kapitel St. Moritzer Hotelgeschichte

geht zu Ende.

In: "Die jüdische Zeitung.ch" vom 10. Dezember 2010

Link zu

diesem Artikel

- Peter Bollag: Nach dem Beten auf die Piste. Schweiz: Koschere

Winterferien in den Alpen sind nicht billig, aber beliebt.

In: "Jüdische Allgemeine" vom 7.2.2008 Link

zu diesem Artikel.

- Adam Wills: A Swiss Family Bind - No Hotel Heirs.

In: "JewishJournal.com vom 24.3.2005". Link

zu diesem Artikel.

- Nadine Kin: Hotel im biblischen Alter.

In: "Tachles.ch" vom 19.12.2003. Link

zu diesem (kostenpflichtigen) Artikel.

Hinweis auf einen Dokumentarfilm über das Hotel Edelweiß:

- Amit Breuer (Regie): Shacharit, Mincha, Maariuv. The Story of

the Edelweiss. 2003. Nähere

Informationen

| Filmbeschreibung: 1886 gründete Leopold Berman in St. Moritz das koschere Hotel Edelweiss. Schon zuvor hatte er sein Hotel Bellaria in Meran zu einem der ersten Häuser am Platz gemacht, als Pionier einer damals prosperierenden jüdischen Hotelkultur. Bis heute ist das Hotel Edelweiss in Familienbesitz. Amit Breuers Dokumentarfilm vereint die Geschichte des Hotels und der Familie mit einem Kaleidoskop jüdischer Orthodoxie in den Alpen – eine sehr persönliche Hommage an den Enkel des Gründers, Leopold Bermann junior, der noch heute das Hotel führt. Das Edelweiss ist immer noch ein Zentrum des jüdisch-orthodoxen Tourismus in Graubünden, auch wenn es längst nicht mehr das einzige koschere Hotel in den Bergen ist. Bettina Spoerri, Literaturwissenschaftlerin in Zürich, hat für die Ausstellung

'Hast Du meine Alpen gesehen?' die Geschichte der koscheren Hotels in Graubünden recherchiert und führt in die Geschichte dieser nicht ganz alltäglichen jüdischen Lebenswelt ein. Sie arbeitet als Redaktorin der Neuen Zürcher Zeitung (Film/Literatur/Theater) und als Dozentin. |

Berichte aus der

jüdischen Geschichte in St. Moritz

Josef Bermann aus Meran eröffnet eine Restauration in

St. Moritz (1882)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1882: "Koscher. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1882: "Koscher.

Restaurations-Eröffnung in

Karlsbad und St. Moritz.

Hiermit erlaube mir anzuzeigen, dass auf vielseitiges Verlangen ich

erg. Gefertigter am 10. Mai dieses Jahres in Karlsbad, Egerstraße

833, vis-à-vis dem Stadtparke gelegen, eine feine streng koschere

Restauration eröffne.

Das komfortable Lokal ist mit einem großen Garten verbunden.

Am 4. Juli, wo die Saison in St. Moritz (Engadin), Schweiz,

beginnt, eröffne ich dort unter persönlicher Leitung meine Restauration

neben Hôtel 'Des Alpes', wo ich hoffe, meine hochgeehrten P.T.

Kurgäste in jeder Beziehung auf beste Art und Weise zufrieden zu

stellen.

Referenzen: Herr Ober-Rabbiner Schreiber in Krakau, Herr Ober-Rabbiner

Schreiber in Preßburg und Herr Dr. Lehmann, Rabbiner in Mainz.

Somit stelle meine ergebene Bitte um zahlreichen Zuspruch und zeichen

ergebenst

Josef Bermann aus Meran."

|

Anzeige der Pension Edelweiss (1906)

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 11. Mai 1906: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 11. Mai 1906:

"St. Moritz-Bad. Ober-Engadin (Schweiz).

Koscher Pension Edelweiß Koscher. Neu und

elegant eingerichtete Zimmer.

Schöne Speisesäle und Veranda. Eröffnet am 5. Juni.

Besitzer: L. Bermann." |

Reisebrief aus der Schweiz - über St. Moritz (1909)

Anmerkung: die Reisebrief aus St. Moritz enthält nur wenige Angaben zum

"jüdischen Leben" in St. Moritz. Aus dem Grund, dass hier auch sehr

viele Rabbiner unterschiedlichen (konservativen und liberalen) Gepräges ihre

Kur beziehungsweise ihren Urlaub verbringen, denkt der Briefautor über die

geistliche Prägung des von einem Mosche-Geist geführten Gottesmannes

nach.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1909: "Reisebriefe

aus der Schweiz. III. St. Moritz bedeutet auch für die

jüdische Hautevolee das rauschende Paris, wo die Pracht und Eleganz der

Toiletten in glänzenden Soireen sich entfaltet. Zwar ist der reizende

Höhepunkt durch die Schienenstränge, welche raffinierte Technik auch

dorthin führte, für poetisch veranlagte Naturen etwas seines idyllischen

Taubers entkleidet worden. Die alte Postkutsche, welche den schwierigen,

kostspieligeren Höhenweg mit den langweiligen Postgäulen erst nach Stunden

zurücklegte, sorgte dafür, dass das die Eisenbahn bevölkernde Proletariat

fernblieb und ermöglichte hier die erwünschte Isolierung. So blieb es

der Mensch, auf dem Wege des Vergnügens, von Romantik umweht, möglichst

lange zu verweilen, und selbst Hindernisse erscheinen ihn dabei klein.

Gilt es aber, den Weg der Pflicht zu beschreiben, erwachsen auch kleine

Hindernisse zu unüberwindlicher Größe. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1909: "Reisebriefe

aus der Schweiz. III. St. Moritz bedeutet auch für die

jüdische Hautevolee das rauschende Paris, wo die Pracht und Eleganz der

Toiletten in glänzenden Soireen sich entfaltet. Zwar ist der reizende

Höhepunkt durch die Schienenstränge, welche raffinierte Technik auch

dorthin führte, für poetisch veranlagte Naturen etwas seines idyllischen

Taubers entkleidet worden. Die alte Postkutsche, welche den schwierigen,

kostspieligeren Höhenweg mit den langweiligen Postgäulen erst nach Stunden

zurücklegte, sorgte dafür, dass das die Eisenbahn bevölkernde Proletariat

fernblieb und ermöglichte hier die erwünschte Isolierung. So blieb es

der Mensch, auf dem Wege des Vergnügens, von Romantik umweht, möglichst

lange zu verweilen, und selbst Hindernisse erscheinen ihn dabei klein.

Gilt es aber, den Weg der Pflicht zu beschreiben, erwachsen auch kleine

Hindernisse zu unüberwindlicher Größe.

Die düstere, sonnenarme Zeit, welche diesmal ganz den Charakter der drei

Wochen trägt, lässt auch in ST. Moritz die sonst pünktlich und

regelmäßig eintreffenden Gäste bis zur Stunde noch vermissen. Ein nicht

kleines Kontingent stellen für gewöhnlich die geistigen und geistlichen

Führer unserer Gemeinden, die Rabbinen. Die nationale Trauerzeit der drei

Wochen genießt man am behaglichsten dort oben in der freien, würzigen

Luft der Berge, wo der gesunde Jodler Tischo-Beaf-Stimmung nicht aufkommen

lässt. Gar mancher von ihnen sieht auch gar nicht so sehr

erholungsbedürftig aus, wenigstens sehen wir auf dem Antlitz jene charakteristische,

wie Sonnenglanz leuchtende Inschrift 'sinne darüber bei Tag und Nacht'

nicht gerade hervorstechend eingegraben; die besagte Pflicht die, die 'wenn

du gehst auf deinem Weg' (5. Mose 6,7) einschließt, hat ja gegenüber

den Sorgen und Forderungen des Tages an Größe und Bedeutung

begreiflicherweise verloren. Dafür hat der Humor seine Geltung behauptet.

Jedes Mal, wenn ein gelungener Kalauer die Runde macht, erdröhnt der

Konversationssaal von einer Lachsalve. Auch routinierte Bergsteiger sind

unter ihnen, die ihre Kunst nicht nur in den Alpen praktizieren. Wenn es

sich darum handelt, eine von der 'bösen Orthodoxie' entsandte Berglawine

aus dem Wege zu räumen, beweisen unsere neologen Brüder Meisterschaft,

sie aus dem Wege zu räumen. Religiöse Gewissensskrupel sind in unserer

Zeit der Aufklärung ein überwundener Standpunkt. Wie das Luftschiff den

blauen Äther durchquert, so wissen sie jede Richtung einzuschlagen im

Luftkreis ihres jüdischen Denkens! Und das ist da der Jammer der ganzen

Zeit. Mit fürchterlicher Anklage trifft sie das Talmudwort, welches in

diesen Tagen ihr Herz verwunden und - aufrütteln müsste. 'Jerusalem

wurde nur deshalb zerstört, weil man einander nicht zurechtwies.'

Wer bei der table d'hote die Herren sich etwas genauer ansieht und an

ihren Diskussionen teilnimmt, der sieht wie in einem Spiegel das Bild der

Gemeinde, die ihrer Wirksamkeit anvertraut ist. Da gewahrt man

Physiognomien, die von der blitzenden Schneide des Rasiersäbels ihres

schönsten Bartrahmens entkleidet sind und infolgedessen ganz pastoral

anmuten, wie auch das Wirken und Handeln ganz pastoral und salbungsvoll

ist. Viele Worte, wenig Taten. In der Erbauung ihrer Schutzbefohlenen

leisten sie allerdings großes durch die Predigt. Wir bemerkten Herren,

die wir Generalleutnants die Kanzel beherrschen, befehlend und ihre

Getreuen mit scharfem Auge mustern; andere spielten ausgezeichnet, mit

wahrer Schauspielergewandtheit ihre Rolle, wenn die 'Seelenfeier'

angestimmt wird.

'Ja' sagt mein Nachbar bedeutungsvoll, 'diesen Mann sollten Sie bei der

Seelenfeier sehen. Das ganze Auditorium ist in Tränen

aufgelöst'.

'Ich habe mir die Sache auch angesehen', bemerke ich, 'aber ich könnte

nicht behaupten, dass ich von sonderlicher Wärme durchflutet worden

wäre. Ich lasse mich von großen Worten nicht bestechen. Wer sind diese

Herren, welche die Gräber zu sprengen und die Gestalten der

unvergesslichen Dahingeschiedenen herauf zu beschwüren suche? Auch ich

halte Haskarat Neschamot (gemeint das Kaddisch-Gebet) für eines

unserer innigsten und weihevollsten Gebete. Aber der geistige Führer der

Gemeinde, der sich gedrungen fühlt, diesen Weiheakt rednerisch zu

erklären, muss seinen Zuhörern sagen, dass das schönste Denkmal für

teure Dahingeschiedene die Erfüllung göttlicher Pflichtgebote

ist |

dass dies für die Seelen eine Befriedigung ist, eine bis in die

uns verhüllte Welt reichende Labe und Erquickung ist. Aber da haben wir's

wieder: Wer andere überzeugen will, muss es selbst sein; er darf nicht in

schmeichlerischer Larve vor das Volk treten und selbst diejenigen mit dem

Mantel schonender Liebenswürdigkeit decken, welche öffentlich die

göttlichen Vorschriften gewissenlos missachten. Ewig vielsagend und

schön ist der letzte Wunsch des sterbenden Moscheh, der auf uns wirkte,

als sei er in gegenwärtiger Stunde uns gesagt worden: Möge doch der Allgütige

einen Mann über die Gemeinde setzen, einen ganzen Mann, der sie

aus- und einführt, damit die Gemeinde Gottes nicht umherirre wie eine

Herde, die keinen Hirten besitzt. Männer brauchen wir, die mit

Moscheh-Geist getränkt, an ihre Aufgabe herantreten, und die mit

unwandelbarer Liebe zu ihrem Volke sie zu erfüllen suchen. Die Liebe

zwischen Führer und Volk muss den Kontakt bilden, und überstrahlt muss

sie werden, wie es bei Moses war, von der Liebe zu seinem Schöpfer. Dann

wird es nicht mehr nötig sein, die jeweiligen wissenschaftlichen Tages-ergebmiese

der Ethik von der Tribüne herab mit oratorischem Glanze zu entfalten,

sondern es genügt, in das Meer des Talmud zu tauchen, um Perlen des Geistes

und Gemütes in reichster Fülle hervorzuholen."

dass dies für die Seelen eine Befriedigung ist, eine bis in die

uns verhüllte Welt reichende Labe und Erquickung ist. Aber da haben wir's

wieder: Wer andere überzeugen will, muss es selbst sein; er darf nicht in

schmeichlerischer Larve vor das Volk treten und selbst diejenigen mit dem

Mantel schonender Liebenswürdigkeit decken, welche öffentlich die

göttlichen Vorschriften gewissenlos missachten. Ewig vielsagend und

schön ist der letzte Wunsch des sterbenden Moscheh, der auf uns wirkte,

als sei er in gegenwärtiger Stunde uns gesagt worden: Möge doch der Allgütige

einen Mann über die Gemeinde setzen, einen ganzen Mann, der sie

aus- und einführt, damit die Gemeinde Gottes nicht umherirre wie eine

Herde, die keinen Hirten besitzt. Männer brauchen wir, die mit

Moscheh-Geist getränkt, an ihre Aufgabe herantreten, und die mit

unwandelbarer Liebe zu ihrem Volke sie zu erfüllen suchen. Die Liebe

zwischen Führer und Volk muss den Kontakt bilden, und überstrahlt muss

sie werden, wie es bei Moses war, von der Liebe zu seinem Schöpfer. Dann

wird es nicht mehr nötig sein, die jeweiligen wissenschaftlichen Tages-ergebmiese

der Ethik von der Tribüne herab mit oratorischem Glanze zu entfalten,

sondern es genügt, in das Meer des Talmud zu tauchen, um Perlen des Geistes

und Gemütes in reichster Fülle hervorzuholen." |

Brief aus der

Schweiz - aus dem winterlichen St. Moritz (1920)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Aus

den Graubündner Bergen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Aus

den Graubündner Bergen.

Auf fest gefrorenem Schnee die Wintersonne! Seit morgens 9 Uhr scheint sie

so warm, dass der Mantel dem Wanderer lästig fällt. Er legt sich in den

tiefen Schnee und lässt sich sonnen. Das Behagen, das er dabei empfindet

hier oben, in der reinen Luft, hoch über das schale Alltagsleben

hinausgehoben, ist unbeschreiblich. Bis gegen 3 Uhr kann man die

Wintersonne genießen, erst dann fängt es an, kalt zu werden.

Jeden Tag zieht es uns hinaus ins Freue. Uns? Das unzertrennliche deutsche

Kleeblatt. So nennt man uns schon seit dem Herbst, seitdem wir dem Minjan

in St. Moritz an den Jomim Nauroim (hohe Feiertage im Herbst) den

deutschen Stempel aufgedrückt, die Sucko (Laubhütte) in unserer

Art aufgeputzt und an den Freitagabenden unsere Semiraus (Melodien)

eingeführt haben. Damals waren wir noch zu Dreien. Wir wir im November zu

unserem vierten Mitgliede gekommen sind, das eben will ich heute

erzählen.

Sitzen wir da eines Mittags in der Nähe des Hahnensees an einer

Bergeshalde im Schnee, von zwei Felsen auf beiden Seiten verdeckt und von

den warmen Sonnenstrahlen geradezu durchglüht, um nach reichlichem

Mittagessen, das wir aus St. Moritz im Rucksacke mitgenommen hatten, zu

benschen. Meine Freunde hatten mir gerade 'Boruch scheochalnu mischelau'

geantwortet, als von der anderen Seite laut gerufen wurde 'Uwtuwau chojinu'.

Wir konnten kaum vor Neugierde das Ende des Tischgebetes erwarten. Warum

der Rufer nicht zu uns kam? Das sollten wir bald erfahren. Er hatte

sich beim Schneeschuhlaufen den Fuß ein wenig verstaucht und dazu noch

beim Ausruhen einen Krampf bekommen, der ihm das Erheben unmöglich

machte. Tatsächlich war das Angstgefühl das Hauptziel gewesen. Wir

nahmen uns natürlich seiner an und brachten ihn durch einen Schluck

Kognak und die Reste unseres Mahles bald wieder auf die

Beine.

Er aber ist der festen Überzeugung., dass seine unjüdische Lebensweise

ihn schon die Schatten des Todes hätte sehen lassen, und seitdem gehört

er voll und ganz zu uns. Er freut sich jetzt schon damit, dass uns nun die

Eröffnung der Wintersaison ein ständiges Minjan ermöglichen wird, und

er ist ernstlich bestrebt, sein ganzes Leben nach den Satzungen unserer

Heiligen Religion einzurichten." |

Bericht eines jüdischen Kurgastes aus St. Moritz

(1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1925: "St.

Moritz. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1925: "St.

Moritz.

Wer hoch gekommen ist, will immer noch höher hinaus und hinauf. Das ist

Gesetz im Leben unten, wie draußen in den bergen. Darum ist es

feststehende Sitte, dass, wenn jemand in Schuls drei Wochen lang genügend

gebadet, getrunken, gewacht und gewartet hat, auf der Rückfahrt für ein

paar Tage oder wenigstens Stunden mit der rhätischen Bahn über Bevers

noch 500 Meter weiter hinauf fährt, nach St. Moritz.

Im Grund sieht man in St. Moritz nicht viel mehr als 'unten' in Schuls.

Viele Berge, viele Frankfurter und Berliner. Aber hier ist alles höher,

die Berge, die Preise und auch die Berliner und Frankfurter. St. Moritz

ist im Gegensatz zu Schuls, das ein Heilbad ist und neun Monate im Jahre

zwischen den Bergen eingebettet seinen müden Winterschlag hält, ein

ausgesprochenes Luxusbad, mit allen Attributen und Kriterien eines

solchen, im Sommer und noch mehr im Winter, da der turmhohe Schnee alljährlich

neue Möglichkeiten des weißen Sportes eröffnet.

Jetzt aber spiegelt sich der Schnee der Höhen im schönsten Grün von

Wiese und Wasser. Man nimmt vom Bahnhof durch die Reihen Doppelspalier

bildender Hotelportiers links den Weg am ungemein lieblichen blauen See

entlang nach dem sogenannten Kurviertel. Rechts auf der Anhöhe liegt das

Dorf. Über bescheidene, rotbedachte Bauernhäuser ragt protziger Stuck

neuer Hotels und Sanatorien hinaus. Ein Autobus verbindet angeblich Dorf

und Kurpromenade. Er fährt aber, wann und wohin er will, als sähe die

Postdirektion ihre Aufgabe darin, für bessere Bewegung der Kurgäste und Touristen

zu sorgen. Wer beispielsweise vom Bahnhof zum Kurhaus fahren will, muss

erst den Berg zum Dorf hinaufklettern, bis zur Post wandern und dann -

warten. Heil dem Harrenden! Einmal wird das Vehikel erscheinen, sich in

Bewegung setzen und zu einem Preise, gegen den man in einer deutschen Stadt

einen ganzen Tag Gast der Straßenbahn sein kann, den Mann an das Ziel

bringen. Soviel nur zur Warnung.

Da wir uns nun links halten und den herrlichen Autobus nur von außen und

unten bewundern, sind wir in gut zwanzig Minuten zu den Sehenswürdigkeiten

des Höhenortes gelangt. Die erste, vielleicht bedeutendste, ist das

jüdische Hotel, genannt 'Edelweiß', dessen Fassade, wie übrigens

die meisten der so geheißenen Höhenblumen, weder edel noch weiß anmutet.

Ein altes Haus im Vergleich zu der strahlenden 'Viktoria' in Schuls. Aber

es birgt guten Geist, dieses Haus; verkörpert durch einen Hotelier, der,

ein Bild des Friedens und der Abgeklärtheit, in feierlichem langem

Schwarz auf seinem Sessel, die lange Pfeife im Munde, sitzt und von diesem

sicheren Port aus mit einer Ruhe und Festigkeit die großen täglichen

Schlachten der Hauptsaison leitet, die jedem Feldherrn Ehre machen würde.

Reklamationen, wenn solche bei Vater Bermann überhaupt möglich

wären, scheiterten schon am ruhigen Lächeln, mit der sie vom Sessel aus

entgegengenommen würden. 'Sie haben recht', ist der stereotype Satz, an

dem alles wie an einem Eisenpanzer zurückprallt. Dieser jüdische Wirt

könnte, im Garten unter einer mächtigen Linde oder Palme, so wie er da

in der Vorhalle mit der Pfeife im Munde sitzt, einem Rembrandt ein

herrliches Modell für 'Abraham, der unter dem Baume seine Gäste

bewirtet', abgeben. Es mag sein, dass die Rechnungen im Eschel-Hotel des

Abraham weniger üppig ausfielen. Aber so ist auch unser Bermann nicht. Er

hat Verständnis für die gute Nachbarschaft von Herz und Magen und

er |

zählt

gern von den prominenten Persönlichkeiten, die hier und in Meran schon

seine Gäste waren. Sein Auge leuchtet, wenn ein schönes jüdisches Wort

an sein Ohr dringt. Ja, es soll sich schon ereignet haben, dass er von

einem Durchwanderer ein solch schönes Wort als Vollgeld in Zahlung nahm -

für ein gutes reichliches Abendessen. zählt

gern von den prominenten Persönlichkeiten, die hier und in Meran schon

seine Gäste waren. Sein Auge leuchtet, wenn ein schönes jüdisches Wort

an sein Ohr dringt. Ja, es soll sich schon ereignet haben, dass er von

einem Durchwanderer ein solch schönes Wort als Vollgeld in Zahlung nahm -

für ein gutes reichliches Abendessen.

Und eine zweite Sehenswürdigkeit von St. Moritz. In der schönen neuen

Straße zum Kurhaus leuchtete mir an einem Hause am Briefkasten ein bekannter

Name entgegen. Ich stieg hinauf und fand - einen alten Freund im

schönsten Dreiwochenbarte an dem ausgebreiteten Pergamente einer

Thorarolle schreibend. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, sich selbst mit

eigener Hand seine Thorarolle zu schreiben und benutzt den

Ferienaufenthalt auf 2.000 Meter Höhe dafür. Natürlich ist es ein Frankfurter.

Draußen leuchtet der See, Ein Regenbogen, von den Bergen kommend, legt

sich tief und quer über das blaugrüne Wasser. Rechts schimmert und

glitzert es von den weißen Spitzen herab. Von der Straße dringt der dröhnende

Schritt von Kurgästen und Touristen. Heimische Burschen im Sonntagswichs

mit kühner Pfauenfeder auf dem Hut singen. Vom Kurhause, wo vier oder

fünf Musikanten auf einer Tribüne Kurkapelle 'spielen', kommen die

wiegenden Töne einer dünnen Jazzmusik. Oben sitzen zwei Menschen und

forschen und grübeln mit Eifer danach - warum das eine Efron in der Thora

mit und das andere ohne Wow geschrieben wird.

Freilich gibt es noch andere Segenswürdigkeiten in St. Moritz außer dem

jüdischen Wirt und dem Frankfurter Liebhaber-Thoraschreiber. Ich habe

aber nur von respektvoller Ferne zu ihnen hinaufgeschaut, zu den weißen

Spitzen wie zu den dahinterschimmernden Gletschern, wiewohl Wege und Straßen

genug und auch Zahnradbahnen hier zu den höchsten Höhen hinaufführen.

Die Versuchung war groß. Allein noch gerade rechtzeitig fiel mit ein

schöner Satz ein, den ein östlicher Brüder auf der höchsten Bergspitze

in den Lettern und der Sprache seiner Heimat in das Album geschrieben hat.

'Horim u'Gwoaus, Viel Hauzaus Und wenig Hanoaus. ---'

Nachdem dieser Spruch schon geschrieben steht, hatte ich da oben nichts

mehr zu tun und fuhr noch am gleichen Abend ein paar hundert Meter tiefer

nach dem herrlichen Filisur hinunter, um am folgenden Tage mit dem

Frühzuge nach Davos zu gelangen." |

Zum Tod von Leopold Bermann (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1928: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1928:

"Leopold Bermann - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen.

Meran, 30. Januar (1928). Der Heimgang des wohl in den jüdischen

Kreisen der ganzen Welt bekannten Hoteliers von Meran und St. Moritz,

Leopold Bermann, dürfte bei all denen, die ihm im Leben näher getreten

sind, ein Gefühl persönlicher Teilnahme auslösen. Die Sonne, die von

diesem ehrwürdigen Greis ausstrahlte, die Liebenswürdigkeit, mit der er

jeden empfing und die väterliche Fürsorge, mit der er Alte und Junge gleichermaßen

betreute - wer könnte dies alles vergessen. Aus Ungarn stammend, jenem

Kreis, in dem unsere Tora fest verankert liegt, zog er mit seinen

Eltern Anfang der achtziger Jahre nach Meran, wo der Vater ein Hotel

eröffnete. Als im Jahre 1883 der Baron Willi von Rothschild - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - zur Kur nach St. Moritz

wollte, wo man koschere Verpflegung noch nicht kannte, ersuchte er Leopold

Bermann mit ihm zu reisen und für diese zu sorgen. Bermann folgte dieser

Aufforderung und gelegentlich dieses Aufenthaltes in St. Moritz erwarb er

auf Anraten des Barons von Rothschild das Haus, das als Hotel Edelweiß

heute überall bekannt ist. Dieses sowie das Hotel Bellaria in Meran

wusste er zu Heimstätten der Erholung zu machen, für arm und reich.

Manch einer speiste wochenlang an der Tafel mit, an dem er sich die Mizwe

(religiöse Weisung) von Gastfreundschaft im wahrsten Sinne

verdiente. Und in jedem dieser Häuser hatte er sich eine Synagoge

eingerichtet und mit der Liebe ausgestattet, die aus seiner tiefen Gottesfurcht

strömte. Dort stand er bis vor wenigen Jahren als Kantor und Vorleser

und als Schofarbläser und es war eine Freude, diesen damals schon

Siebzigjährigen zu hören und in seiner Andacht zu beobachten. Und

in seinen Mußestunden saß er über einem Sefer (Torarolle), sich

freuend, wenn einer seiner Gäste ihm Gesellschaft leistete oder gar mit

ihm disputierte. Nun ist er in Meran am 19. Tewet (= 12. Januar

1928) nach einigen Monaten schweren Leidens hinübergegangen in das ewige

Leben, die ehrwürdige Gattin, die ihm im Leben treu zur Seite stand

und drei Kinder zurücklassend. Möge Gott ihnen Trost sein und die

Kraft geben, den Geist des Heimgegangenen in seinen Häusern lebendig zu

erhalten. Seine Seele sei eingebunden im Bund des Lebens." |

Ferner

wird uns aus Meran geschrieben: Ferner

wird uns aus Meran geschrieben:

Heute verschied hier nach langem mit Geduld und Vertrauen auf Gott

ertragenem schweren Leiden das Seniormitglied unserer Gemeinde und

Eigentümer der allerorts rühmlich bekannten Hotels Bellaria, Meran, und Edelweiß,

St. Moritz, Leopold Bermann, im Alter von 74 Jahren.

Der Verblichene leitete Jahrzehnte hindurch das von seinem Vater Josef

Bermann seligen Andenkens gegründete rituelle Hotel Starkenhof und

gründete später, vor ca. zwei Dezennien das Hotel Bellaria, welches

eines der vornehmsten Etablissements in seiner Art ist. - Sein schlichtes

Wesen, Zuvorkommenheit, wahre Frömmigkeit und bedeutendes jüdisches

Wissen verschafften ihm die Freundschaft aller, die mit ihm in Berührung

kamen.

Er leitete seine Institutionen, welche allen rituellen Verlangen Rechnung

tragen, in streng traditionellem jüdischen Sinne und wirkte auch selbst

in seinen eigenen Bethäusern als Vorbeter. Er hat auch zum Emporblühen

unserer jungen Kultusgemeinde, der einzigen im Alto Adige, eifrigst

beigetragen und ist stets Förderer aller jüdischen Bewegungen und

Institutionen, Unterstützer aller Bedürftigen gewesen, die niemals sein

Haus unbefriedigt verließen.

Schon schwer leidend, hat er die Leitung des Gottesdienstes stets besorgt

und sein Unternehmen in Bezug auf rituelles Gebaren gewissenhaft

beaufsichtigt.

Er hinterlässt eine tief gebeugte Familie, seine Gemahlin, die ihm

jederzeit in unermüdlicher Arbeit zur Seite stand, seinen Sohn, dem er

die Leitung des Unternehmens in seinem Sinne einschärfte und zwei

Töchter.

Wir alle, die sein Wesen und Wirken kannten, werden seiner stets in Ehre gedenken.

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Werbung für St. Moritz, insbesondere das Hotel

Edelweiß und die Villa Heimat (1930)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 22. Mai 1930: "St. Moritz, das einzige Bad in einer

Höhe von 1800 Meter im trockensten Teil des Alpengebietes, vereinigt mit

seinem strahlenreichen Alpenklima die heilsamen Wirkungen seiner drei

natürlichen kohlesauren Stahlbäder. Unter den modern und bequem

eingerichteten Hotels ist besonders zu nennen das Hotel Edelweiß

mit der sehr schön und ruhig gelegenen Dependance Villa Heimat.

Das Hotel Edelweiß wird nach gründlichen Renovierungsarbeiten und einer

Vergrößerung der Gesellschaftsräume am 12. Juni wieder eröffnet. Neben

seiner überaus günstigen Lage in der Nähe der Wälder, des Sees und der

Bäder und seiner rituellen Küche besitzt es auch sonst alle Mittel und

Annehmlichkeiten, um eine sehr empfehlenswerte Erholungsstätte zu

sein." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 22. Mai 1930: "St. Moritz, das einzige Bad in einer

Höhe von 1800 Meter im trockensten Teil des Alpengebietes, vereinigt mit

seinem strahlenreichen Alpenklima die heilsamen Wirkungen seiner drei

natürlichen kohlesauren Stahlbäder. Unter den modern und bequem

eingerichteten Hotels ist besonders zu nennen das Hotel Edelweiß

mit der sehr schön und ruhig gelegenen Dependance Villa Heimat.

Das Hotel Edelweiß wird nach gründlichen Renovierungsarbeiten und einer

Vergrößerung der Gesellschaftsräume am 12. Juni wieder eröffnet. Neben

seiner überaus günstigen Lage in der Nähe der Wälder, des Sees und der

Bäder und seiner rituellen Küche besitzt es auch sonst alle Mittel und

Annehmlichkeiten, um eine sehr empfehlenswerte Erholungsstätte zu

sein." |

Weitere

jüdische Einrichtungen in St. Moritz und Umgebung

Anzeige des "Hochalpinen Jüdischen Kinderheimes und

Internates Celerina bei St. Moritz (1934)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. April 1934: "Schwester Eva Lewenstein. Leiterin des Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. April 1934: "Schwester Eva Lewenstein. Leiterin des

Hochalpinen Jüdischen Kinderheimes und Internates

Celerina bei St. Moritz. 1750 M.ü.M.

ist ab Sonntag den 29. April bei Dr. Ernst Freimann Frankfurt am Main,

Friedberger Anlage 13, Tel. 47715 zu erreichen. Ganzjährig geöffnet.

Schulunterricht auch nach Heimatpensum. Kindertransporte ab

Deutschland." |

Fotos

(Quelle: o.g. Presseartikel in "südostschweiz.ch")

| Das "Hotel Edelweiss"

in St. Moritz |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Siehe Presseartikel oben |

zur ersten Synagoge

|