|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Leutershausen (Gemeinde Hirschberg,

Rhein-Neckar-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Bitte besuchen Sie auch die Website

des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen

http://www.synagoge-leutershausen.de/

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english

version)

In Leutershausen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht

in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. Erstmals wird 1553

"Jacob Jud zu Luttershausen" genannt. Die Aufnahme von Juden im Ort

war bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Angelegenheit der Grafenfamilien, an die

der Ort von der Kurpfalz verliehen war. Seit 1701 war der Ort an die Familie des

pfälzischen Kanzlers Franz Melchior von Wiser verliehen. Von ihr wurden jüdische

Familien erneut aufgenommen, nachdem 1692 von einem Centschreiber noch berichtet

wurde, es habe "niemals" ein Jude im Ort gewohnt.

Um 1700 gab es drei jüdische Haushaltungen. Seit 1715 war die Familie des

Handelsmannes Mayer Levi im Dorf nachweisbar, von der 1728 das Haus Hauptstraße

1 erworben wurde (siehe bei der Synagogengeschichte). 1750 werden 24

volljährige Juden am Ort genannt, darunter "der Judenrabbiner". 1790

wurden 73 jüdische Einwohner gezählt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl jüdischer Einwohner

wie folgt: 1825 103 jüdische Einwohner (8,5 % von insgesamt 1.212 Einwohnern), Höchstzahl

um 1864 mit 165 Personen, 1871 150 (10,6 % von insgesamt 1.411), 1875 135

(9,0 % von 1.494), 1885 132 (8,6 % von 1.540), 1900 68 (3,9 % von 1.720), 1910

63 (3,4 % von 1.829). Die jüdischen Familien lebten überwiegend vom

Handel mit Vieh, Getreide und Textilwaren. Im 19. Jahrhundert gab es auch jüdische

Handwerker und einen jüdischen Wirt am Ort.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (Israelitische Volksschule von 1858 bis 1876 im Haus

Mittelgasse 15, in dem sich auch die Wohnung des jüdischen Lehrers befand)

sowie ein rituelles Bad (1923 neu erbaut hinter dem Haus Vordergasse 13, Anwesen

Kraft). Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Hemsbach

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Unter den Lehrern

sind bekannt: Moses Münzesheimer (ab 1844; erster Lehrer an der Israelitischen

Volksschule), Benjamin Meerapfel (1851 bis 1857), Benedikt Rosenhain (Rosenheim,

Rosenheimer, Rosenhainer; 1857 bis 1860; 1859 bei der Einweihung der Synagoge in

Birkenau genannt), Heinrich Marx (1861 bis nach 1876;

unterrichtete 1867 32 Kinder), M. Kaufmann (bis um 1885), Samson Lehmann (ab

1886), Bernhard Weil (1890 bis 1895) sowie als letzter jüdischer Lehrer der

Gemeinde von 1919 bis 1936 Meier Heller.

1827 wurde die Gemeinde dem

Rabbinatsbezirk Heidelberg zugeteilt.

Auf den Gefallenengedenktafeln in der Bahnhofstraße steht auch die Namen

der beiden jüdischen Gefallenen des Krieges 1870/71 und des jüdischen

Gefallenen des Ersten Weltkriegs aus Leutershausen: Leo Mayer (geb. 3.10.1899 in

Leutershausen, gef. 1.8.1918).

Hinweis: die bei Hundsnurscher s. Lit. S. 178 genannten jüdischen Gefallenen

Selmar Ansbacher und Benno Friedmann waren im mittelfränkischen Leutershausen

beheimatet.

Um 1930 gab es am Ort noch mehrere Gewerbebetriebe im Besitz jüdischer

Familien / Personen, insbesondere: Metzgerei Abraham Eppsteiner (Hauptstraße

6), Metzgerei Isaak Eppsteiner (bis 1924, Bahnhofstraße 3), Viehhandlung Max

Harburger (Hauptstraße 29), Viehhandlung Rudolf Harburger (Hauptstraße 19),

Schuhgeschäft und Kohlenhandlung Abraham/Alfred Schriesheimer (Hauptstraße 1),

Viehhandlung Eugen Straßburger (Hauptstraße 41), Lebensmittelhandlung Flora

Straßburger (Hauptstraße 35), Viehhandlung Julius Straßburger (Hauptstraße

33), Hausierhandel Sara Straßburger (Mittelgasse 21).

1933 lebten noch 43 jüdische Personen in Leutershausen. Auf Grund der

Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien sind die meisten von ihnen in der Folgezeit aus- oder abgewandert.

Insgesamt 24 jüdische Einwohner konnten in die USA emigrieren, fünf nach Palästina

und zwei nach Argentinien. In Leutershausen starben noch Jette Reiß geb. Hess

(1933) und Max Haarburger (1937); sie wurden im Friedhof in Hemsbach beigesetzt.

1937 wurde die Gemeinde aufgelöst :

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1937:

"Mannheim. Das 'Jüdische Gemeindeblatt Mannheim' berichtet, dass in

Leutershausen das religiöse Leben ein Ende gefunden hat und dass auch die

Jüdische Gemeinde in Ladenburg in ihrem Bestande bedroht ist...." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1937:

"Mannheim. Das 'Jüdische Gemeindeblatt Mannheim' berichtet, dass in

Leutershausen das religiöse Leben ein Ende gefunden hat und dass auch die

Jüdische Gemeinde in Ladenburg in ihrem Bestande bedroht ist...." |

Von den in Leutershausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", abgeglichen mit der

Darstellung von E. Schnurr s. Lit., der den Lebensweg der einzelnen Personen in

der NS-Zeit präzise beschreibt): Rosa Finke geb.

Schriesheimer (1875), Meta Fischer geb.

Schriesheimer (1871), Sophie Gerson geb. Straßburger (1867), Berta Glaser geb. Schriesheimer (1871), Berthold Hamburger

(1870), Meier Heller (1869), Helene Johanna Hess geb. Kaufmann (1863), Leopold Hirsch (1876), Regine

(Rachel) Marx

(1867), Rosa Mendel geb. Haarburger (1879), Mathilde Schloss geb. Haarburger

(1888), Abraham Schriesheimer (1873), Albert Schriesheimer (1888), Berthold

Schriesheimer (1879), Emma Schriesheimer (1888), Henriette Schriesheimer geb.

Maas (1874), Max

Schriesheimer (1877), Meta Schriesheimer (1874), Klara Stern geb. Schriesheimer (1868),

Fritz Stiefel (1888), Grete Stiefel geb. Straßburger (1898).

Hinweis: auch in Leutershausen

(Kreis Ansbach) gab es eine jüdische Gemeinde.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Lehrerstelle an der neu errichteten

öffentlichen israelitischen Schule in Leutershausen (1844)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 10. Februar 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Dienstantrag. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 10. Februar 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Dienstantrag.

Durch Beschluss großherzoglicher Regierung des Unterrheinkreises vom 15.

November vorigen Jahres Nr. 29412 wurde bei der israelitischen Gemeinde Leutershausen,

Amtsbezirks Weinheim, eine öffentliche Schule errichtet, die mit dem

Vorsängerdienste vereinigte Lehrstelle in die erste Klasse gesetzt und

das Schulgeld für jedes Schulkind auf 48 Kreuzer

bestimmt.

Die berechtigten Bewerber um diese mit einem festen Gehalte von 140 fl.

nebst freier Wohnung, einem Schulgeld von 48 Kreuzern für jedes Schulkind

und den Nebengefällen des Vorsängerdienstes verbundene Lehrstelle werden

daher aufgefordert, mit ihren Gesuchen unter Anfügung ihrer

Aufnahmescheine und der Zeugnisse über ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel

nach Maßhabe der Verordnung vom 7. Juli 1816 (Regierungsblatt Nr. 38)

durch die betreffenden großherzoglichen Bezirksschulvisitaturen bei

großherzoglicher Bezirksschulvisitatur Weinheim binnen sechs Wochen sich

zu melden.

Karlsruhe, den 28. Januar 1844.

Großherzoglicher Oberrat der Israeliten. Schulkonferenz. Der

Ministerialkommissär. Christ.

Epstein." |

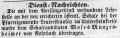

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1885

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. September 1885:

"In der israelitischen Gemeinde Leutershausen ist die Stelle eines

Religionslehrers, Schächters und Vorbeters sofort zu besetzen. Fixer

Gehalt 500 Mark, 3-400 Mark Nebenverdienst. Fähige Bewerber wollen sich

beim Unterzeichneten melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. September 1885:

"In der israelitischen Gemeinde Leutershausen ist die Stelle eines

Religionslehrers, Schächters und Vorbeters sofort zu besetzen. Fixer

Gehalt 500 Mark, 3-400 Mark Nebenverdienst. Fähige Bewerber wollen sich

beim Unterzeichneten melden.

Leutershausen, 14. September 1885. Der Kultus-Vorstand. Gustav Gutmann." |

Moses Münzesheimer von Rohrbach wird Lehrer und

Vorsänger in Leutershausen (1844)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 1. Juni 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Dienst-Nachrichten. Die mit dem Vorsängerdienst verbundene

Lehrstelle an der neu errichteten öffentlichen Schule bei der

Pfarreigemeinde Leutershausen im Unterrheinkreise wurde dem Schulkandidaten

Moses Münzesheimer von Rohrbach

übertragen." Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 1. Juni 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Dienst-Nachrichten. Die mit dem Vorsängerdienst verbundene

Lehrstelle an der neu errichteten öffentlichen Schule bei der

Pfarreigemeinde Leutershausen im Unterrheinkreise wurde dem Schulkandidaten

Moses Münzesheimer von Rohrbach

übertragen."

|

Zum Tod von Lehrer Moses Münzesheimer (1892; 1844 bis 1851 Lehrer in

Leutershausen)

Moses Münzesheimer war vor seiner Zeit in Leutershausen Lehrer in Sennfeld,

nach seiner Zeit in Leutershausen bis 1878 Lehrer in Neidenstein.

Er starb 1892 in Worms.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Februar 1892: "Worms.

Am Freitag hat man dahier einen Mann zu Grabe getragen, dessen Tod,

besonders im Großherzogtum Baden, seinem früheren Wirkungskreise, recht

viele Teilnahme erwecken wird. Es ist dies Moses Münzesheimer,

Hauptlehrer in Pension. Derselbe gehörte noch zu denjenigen Lehrern,

welche unter Nahholz das Seminar in Rastatt besuchten. Münzesheimer

bekleidete die Schulstelle zu Sennfeld,

Leutershausen und schließlich zu

Neidenstein, Bezirksrabbinat Heidelberg. An letzterem Ort wirkte er

eine lange Reihe von Jahren als öffentlicher Lehrer und Kantor. Wie die

Kreisschulvisitatur Mosbach sich stets

in der anerkennendsten Weise über die Leistungen Münzesheimers als

Elementarlehrer aussprach, so war dies auch mit seinen Leistungen als

Religionslehrer der Fall. Als im Jahre 1878 die Kommunalschulen in Baden

allgemein eingeführt wurden, wurde er pensioniert. Er übersiedelte

alsdann hierher, wo schon einige Jahre vorher, mehrere seiner Kinder sich

selbständig gemacht hatten. Trotz seiner 74 Jahre war der Verstorbene ein

so rüstiger, körperlich und geistig frischer Greis, dass er noch die

Absicht hatte, sich in Heidelberg einer Augenoperation zu unterziehen.

Montag Abend wohnte er noch wie alltäglich dem Abendgottesdienste an;

Mittwoch beendete ganz unerwartet ein Herzschlag sein leben. Bei seiner

Beerdigung, die unter großer Beteiligung stattfand, schilderte Rabbiner

Dr. Stien in beredter Weise das Leben des Hingeschiedenen, indem er dabei

in meisterhafter Weise, das Bild eines treuen und tüchtigen Lehrers

entrollte. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens.

R." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Februar 1892: "Worms.

Am Freitag hat man dahier einen Mann zu Grabe getragen, dessen Tod,

besonders im Großherzogtum Baden, seinem früheren Wirkungskreise, recht

viele Teilnahme erwecken wird. Es ist dies Moses Münzesheimer,

Hauptlehrer in Pension. Derselbe gehörte noch zu denjenigen Lehrern,

welche unter Nahholz das Seminar in Rastatt besuchten. Münzesheimer

bekleidete die Schulstelle zu Sennfeld,

Leutershausen und schließlich zu

Neidenstein, Bezirksrabbinat Heidelberg. An letzterem Ort wirkte er

eine lange Reihe von Jahren als öffentlicher Lehrer und Kantor. Wie die

Kreisschulvisitatur Mosbach sich stets

in der anerkennendsten Weise über die Leistungen Münzesheimers als

Elementarlehrer aussprach, so war dies auch mit seinen Leistungen als

Religionslehrer der Fall. Als im Jahre 1878 die Kommunalschulen in Baden

allgemein eingeführt wurden, wurde er pensioniert. Er übersiedelte

alsdann hierher, wo schon einige Jahre vorher, mehrere seiner Kinder sich

selbständig gemacht hatten. Trotz seiner 74 Jahre war der Verstorbene ein

so rüstiger, körperlich und geistig frischer Greis, dass er noch die

Absicht hatte, sich in Heidelberg einer Augenoperation zu unterziehen.

Montag Abend wohnte er noch wie alltäglich dem Abendgottesdienste an;

Mittwoch beendete ganz unerwartet ein Herzschlag sein leben. Bei seiner

Beerdigung, die unter großer Beteiligung stattfand, schilderte Rabbiner

Dr. Stien in beredter Weise das Leben des Hingeschiedenen, indem er dabei

in meisterhafter Weise, das Bild eines treuen und tüchtigen Lehrers

entrollte. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens.

R." |

Benjamin Meerapfel wechselt als Lehrer von Diedelsheim

nach Leutershausen (1851)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 13. September 1851 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit dem Vorsängerdienste verbundene Lehrstelle an der

israelitischen Volksschule in Leutershausen, Amtsbezirks Weinheim,

wurde dem Schulkandidaten Benjamin Meerapfel, bisherigen

Religionsschullehrer und Vorsänger bei der israelitischen Gemeinde Diedelsheim,

Amtsbezirk Bretten, übertragen". Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 13. September 1851 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit dem Vorsängerdienste verbundene Lehrstelle an der

israelitischen Volksschule in Leutershausen, Amtsbezirks Weinheim,

wurde dem Schulkandidaten Benjamin Meerapfel, bisherigen

Religionsschullehrer und Vorsänger bei der israelitischen Gemeinde Diedelsheim,

Amtsbezirk Bretten, übertragen".

|

Über Lehrer Bernhard Weil (1890 bis 1895 Lehrer in

Leutershausen)

(zu Bernhard Weil Angaben bei Furch/Ziemer s.Lit. bei Kirn S.

19 und E. Schnurr s. Lit. S. 31-32)

Bernhard

Weil ist am 19. Juni 1868 in Eichstetten

als Sohn von Isaak Weil und Pauline geb. Rotschild geboren. Er war

verheiratet mit Julie (Julia) geb. Strauß aus Karlsruhe (geb. 30. März 1873).

Bernhard Weil ließ sich zum Lehrer und Kantor ausbilden und war als

solcher von 1890 bis 1895 in Leutershausen, von 1908 bis 1939 in Kirn tätig.

In Leutershausen ist noch der Sohn Kurt Hermann Weil am 26. November 1895 geboren

(s.u.). Am 27. Februar 1939 meldete

sich das Ehepaar von Kirn ab und verzog am 1. März nach Karlsruhe Wilhelmstraße

36. Das Ehepaar wurde am 22. Oktober 1940 in das KZ Gurs in Südfrankreich

deportiert. Von hier aus kam Bernhard Weil nach Noé, wo er umgekommen

ist. Seine Ehefrau wurde aus einem Lager befreit und konnte in die USA

emigrieren, wo sie im Alter von 95 Jahren im Juni 1968 in Atlantic City,

NJ gestorben ist. Bernhard

Weil ist am 19. Juni 1868 in Eichstetten

als Sohn von Isaak Weil und Pauline geb. Rotschild geboren. Er war

verheiratet mit Julie (Julia) geb. Strauß aus Karlsruhe (geb. 30. März 1873).

Bernhard Weil ließ sich zum Lehrer und Kantor ausbilden und war als

solcher von 1890 bis 1895 in Leutershausen, von 1908 bis 1939 in Kirn tätig.

In Leutershausen ist noch der Sohn Kurt Hermann Weil am 26. November 1895 geboren

(s.u.). Am 27. Februar 1939 meldete

sich das Ehepaar von Kirn ab und verzog am 1. März nach Karlsruhe Wilhelmstraße

36. Das Ehepaar wurde am 22. Oktober 1940 in das KZ Gurs in Südfrankreich

deportiert. Von hier aus kam Bernhard Weil nach Noé, wo er umgekommen

ist. Seine Ehefrau wurde aus einem Lager befreit und konnte in die USA

emigrieren, wo sie im Alter von 95 Jahren im Juni 1968 in Atlantic City,

NJ gestorben ist.

Angabe

im Karlsruher Gedenkbuch zu Bernhard Weil. |

Der in Leutershausen geborene Sohn - Kurt Hermann Weil - ist am

2. Januar 1992 gestorben. Er war Pilot im Ersten Weltkrieg- Sein seinem

Studium war Kurt Hermann Weil Mitarbeiter bei der Flugzeugfirma Junkers in

Dessau, Anfang der 1930er-Jahre war er leitender Konstrukteur bei Junkers, wo er

eng mit Prof. Hugo Junkers in der Konstruktion der Ju-52

zusammenarbeitete. 1933 ist er nach England emigriert; Hintergrund für

die Emigration war vermutlich die Teilenteignung seines Arbeitsgebers (und

Freundes?) Hugo Junkers 1933 durch die Nationalsozialisten. 1938 kam Kurt

Hermann Weil in die USA, wo er bei General Motors

arbeitete. Nach 1945 halt er dem Verteidigungsministerium bei der

Organisation der Berliner Luftbrücke. Er war als Professor in den USA und

als Gastprofessor an der Technischen Universität Berlin tätig.

Artikel

zu seinem Tod in der "New York Times" vom 8. Januar 1992

. |

Die Enkelin von Bernhard Weil - Kathleen

Weil-Garris Brandt (geb. 1934) ist Professorin an der New York

University.

Artikel

in Dictionary of Art Historians zu Kathleen Weil-Garris Brandt |

Über Lehrer Meier Heller (1919 bis 1936 Lehrer in Leutershausen)

Lehrer

Meier Heller (auf dem Foto links mit seiner Frau Rickchen - Quelle:

Schnurr s. Lit. S. 20) ist am 22. Juli 1869 in Pretzfeld

geboren. Er war verheiratet mit Ricka (Rickchen) Heß, die am 9. Juli 1856

in Hintersteinau geboren ist.

Meier Heller war von 1919 bis 1936 als Lehrer in Leutershausen tätig. Er genoss

hohe Achtung am Ort und war ein führendes Mitglied in Leutershausener

Vereinen. Das Ehepaar lebte im Haus der israelitischen Schule in der

Mittelgasse 15. Im Juni 1936 verzogen beide nach Fulda und wohnten zuletzt

im Altersheim der dortigen Gemeinde. Frau Heller starb am 5. November 1939

und wurde auf dem jüdischen Friedhof in

Fulda beigesetzt. Meier Heller wurde am 7. September 1942 über Kassel

nach Theresienstadt deportiert, wo er bereits am 19. September 1942

umgekommen ist. (Angaben nach Schnurr s. Lit. S. 20). Nach ihm

wurde der Platz bei der Synagoge 2014 in "Meier-Heller-Platz"

umbenannt. Lehrer

Meier Heller (auf dem Foto links mit seiner Frau Rickchen - Quelle:

Schnurr s. Lit. S. 20) ist am 22. Juli 1869 in Pretzfeld

geboren. Er war verheiratet mit Ricka (Rickchen) Heß, die am 9. Juli 1856

in Hintersteinau geboren ist.

Meier Heller war von 1919 bis 1936 als Lehrer in Leutershausen tätig. Er genoss

hohe Achtung am Ort und war ein führendes Mitglied in Leutershausener

Vereinen. Das Ehepaar lebte im Haus der israelitischen Schule in der

Mittelgasse 15. Im Juni 1936 verzogen beide nach Fulda und wohnten zuletzt

im Altersheim der dortigen Gemeinde. Frau Heller starb am 5. November 1939

und wurde auf dem jüdischen Friedhof in

Fulda beigesetzt. Meier Heller wurde am 7. September 1942 über Kassel

nach Theresienstadt deportiert, wo er bereits am 19. September 1942

umgekommen ist. (Angaben nach Schnurr s. Lit. S. 20). Nach ihm

wurde der Platz bei der Synagoge 2014 in "Meier-Heller-Platz"

umbenannt. |

| |

| Lehrer Meier Heller wird 1922 bei der

Einweihung der Gefallenengedenktafel in Schriesheim

genannt: |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Mai 1922:

"Schriesheim, 7. Mai (1922). Am 1. Pessachtag fand hier die

Einweihung der Gedenktafel für die im Weltkriege gefallenen drei Söhne

der hiesigen Gemeinde statt. Die Gedenktafel wurde von den Angehörigen

der Gefallenen gestiftet und umfasst die Namen: Leopold Oppenheimer,

Bernhard Marx und Abraham Fuld. Herr Lehrer Heller aus Leutershausen hielt

eine ergreifende Gedächtnisrede."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Mai 1922:

"Schriesheim, 7. Mai (1922). Am 1. Pessachtag fand hier die

Einweihung der Gedenktafel für die im Weltkriege gefallenen drei Söhne

der hiesigen Gemeinde statt. Die Gedenktafel wurde von den Angehörigen

der Gefallenen gestiftet und umfasst die Namen: Leopold Oppenheimer,

Bernhard Marx und Abraham Fuld. Herr Lehrer Heller aus Leutershausen hielt

eine ergreifende Gedächtnisrede." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

L. Schlösser wandert nach Holland aus

(1933)

Artikel im "Israelitischen

Familienblatt" vom 19. Oktober 1933: "Leutershausen (Baden).

Am ersten Sukkaus-Tage fand eine Abschiedsfeier für Herrn L. Schlösser

(Schriesheim) statt, der in nächster

Zeit nach Holland übersiedelt. Der Genannte nahm seit Jahren am Gottesdienst

der Leutershausener Gemeinde teil; in den Feiertagen fungierte er hier als

Hilfsvorbeter. Ein Geschenk der Gemeinde wurde ihm überreicht.". Artikel im "Israelitischen

Familienblatt" vom 19. Oktober 1933: "Leutershausen (Baden).

Am ersten Sukkaus-Tage fand eine Abschiedsfeier für Herrn L. Schlösser

(Schriesheim) statt, der in nächster

Zeit nach Holland übersiedelt. Der Genannte nahm seit Jahren am Gottesdienst

der Leutershausener Gemeinde teil; in den Feiertagen fungierte er hier als

Hilfsvorbeter. Ein Geschenk der Gemeinde wurde ihm überreicht.".

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

Verlobungsanzeige für

Franziska Mayer und Albert Guggenheimer (1929)

Anzeige im

"Israelitischen Familienblatt"

vom 29. August 1929: Anzeige im

"Israelitischen Familienblatt"

vom 29. August 1929:

"Statt Karten!

Franziska Mayer Albert Guggenheimer

Verlobte

Leutershausen an der Bergstraße - Mannheim J.1.9. " |

Geburtsanzeige von Alfred Adolf Straßburger (1935)

Anzeige im "Israelitischen

Familienblatt" vom 21. Februar 1935: "Die glückliche Geburt ihres Sohnes

ALFRED ADOLF zeigen hochbeglückt an Anzeige im "Israelitischen

Familienblatt" vom 21. Februar 1935: "Die glückliche Geburt ihres Sohnes

ALFRED ADOLF zeigen hochbeglückt an

Julius Straßburger und Frau Selma geb. Adler

Leutershausen i. Bad., 18.2.1935".

|

Weiteres Dokument

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries; zusätzliche Angaben

gleichfalls von Peter K. Müller)

Postkarte

an den Synagogenrat

in Leutershausen aus Karlsruhe (1874) |

|

|

|

Die Zwei-Kreuzer-Postkarte (Ganzsache) mit

Poststempel Carlsruhe - Bahnhof, 25.5.74 wurde "An den löblichen

Synagogenrath" in Leutershausen bei Ladenburg von Raphael Wormser aus

Karlsruhe verschickt. Der Text der Karte:

Hiermit beehre ich mich einem löblichen

Synagogenrath den Empfang der an

Herrn Oberrath Altmann gesandten

16,47 Gulden als Ergebnis einer Collecte in der

dortigen isr. Gemeinde für die Nothleidenden in

Palästina anzuzeigen.

Carlsruhe 24 May 1874 Ergebenst

Raphael Wormser.

Raphael Wormser und Oberrat Altmann waren beide Mitglieder der Israelitischen Religionsgesellschaft Karlsruhe.

Josef Altmann (1818-1874 ) war Stiftsrabbiner in Karlsruhe von 1849 - 1874 und Mitglied des Oberrats der Israeliten Badens.

Raphael Wormser (ca. 1839-1901) war Gemeindevorsteher (Parnass) und Mohel der Israelitischen Religionsgesellschaft

Karlsruhe. |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Eine erste Synagoge (Betsaal)

bestand im 18./19. Jahrhundert zunächst im Gebäude Hauptstrasse 1. Dieses Haus

war bereits um 1722 im Besitz des Mayer Levi. Wann in den folgenden Jahren in

diesem Haus der Betsaal eingerichtet wurde, ist nicht bekannt. Vom 18.

beziehungsweise 21. Mai 1781 datiert ein Vertrag zwischen den Kindern der Jüdin

Bela geb. Lazarus und der Judenschaft zu Leutershausen. Laut diesem Vertrag

verkaufte der Landrabbiner Hirsch Moyses (= Naftali Hirsch Moses

Katzenellenbogen) aus Mannheim namens der Kinder der Jüdin Bela die in ihrem

Wohnhaus "bis dahero gewesene und gehaltene Judenschul, wie sie solches bis dato

innen gehabt, sowohl für das männliche als weibliche Geschlecht samt einem

darinnen sich befindenden Kämmerlein" an die Leutershausener Judenschaft "zu

einer immerwährenden Schul" für eine Summe von 130 Gulden, nebst zwei großen

französischen Talern als Trinkgeld. Die Hausbesitzer verpflichteten sich, den

Betsaal auch künftig im Dachwerk in trockenem und gutem Zustand zu erhalten und

den gewöhnlichen, bisherigen Eingang ungestört zu belassen und alle sonstigen

Lasten und Beschwerden zu tragen. Bis 1868 wurden in diesem Haus Gottesdienste

gefeiert.

Das Gebäude blieb in jüdischem Besitz bis 1937. Mit

Kaufvertrag vom 8. September 1937 verkaufte damals Alfred Schriesheimer das

Anweisen ("zweistockiges Wohnhaus mit gewölbtem Keller und zweistöckiges

Nebenhaus mit Zimmer und Stallung") für 10.000 Mark an die Gemeinde

Leutershausen. Seit 1952 ist das Haus wieder in Privatbesitz und bis heute

erhalten.

Eine neue Synagoge wurde 1867/68 am "Schriesheimer

Tor" in der Hauptstrasse 27 erbaut. Nach der Urkunde der Grundsteinlegung gab es

damals einschließlich der Witwen 34 "Familienhäupter" in Leutershausen.

Bereits 1862 hatte die jüdische Gemeinde, vertreten durch Lazarus Mayer, Jonas

Straßburger und Lazarus Kaufmann, zwei Grundstücke für 816 beziehungsweise

411 Gulden beim Schriesheimer Tor erworben. Die Pläne zum Synagogenbau stammten

von dem Mannheimer Philipp Schmitt, der auch die Bauleitung innehatte. Die

Grundsteinlegung war am 22. Mai 1867. Handwerker aus Leutershausen und Umgebung

waren am Bau beteiligt. 8.500 Gulden waren zu bezahlen, die durch freiwillige

Spenden, durch Vermächtnisse, Kollekten, Opfergaben und durch Zuschüsse aus

der israelitischen Gemeindekasse aufgebracht wurden. Unter den Spendern war

Emanuel Neu aus Lützelsachsen, der in seinem Testament 1.000 Gulden für die

Synagoge in Leutershausen bestimmte. Neu war Ende 1862 gestorben. Er bestimmte,

dass ein Jahr lang nach seinem Tod morgens und abends das Totengebet für ihn in

der Synagoge gesprochen werden sollte. Jeweils an seinem Sterbetag solle das

Totengebet gemeinsam vom Bezirksrabbiner und dem Vorsänger gesprochen werden,

wofür diesen zehn bzw. ein Gulden zu bezahlen sei. Unter großem Zustrom von

Festgästen konnte am 4. September 1868 die Einweihung der Synagoge

gefeiert werden. Auch danach hatte die israelitische Gemeinde noch einige Jahre

an den Schulden zu bezahlen. Der 1870 verstorbene Handelsmann Mayer Mayer

vermachte der Synagoge 500 Gulden, die nach dem Tod seiner Witwe im April 1885

ausgezahlt werden konnten. Von dieser Summe konnte wiederum ein Teil der

Schulden bezahlt werden.

Bis Anfang 1938 blieb die Synagoge Zentrum der jüdischen

Gemeinde in Leutershausen. Mit Vertrag vom 4. Mai 1938 ging das Gebäude in den

Besitz der politischen Gemeinde über. Dadurch blieb es vor der Zerstörung in

der Pogromnacht im November 1938 bewahrt. Ab Mitte 1942 wurde das Gebäude als

Kriegsgefangenenlager und Lazarett verwendet, nach 1945 als Konservenfabrik,

Wohnstätte, Lager und Druckerei. 1950 war es der Jewish Restitution Successor

Organisation (JRSO, New York) übertragen worden, die es ihrerseits an das Land

Württemberg-Baden weiterverkaufte. 1955 ging das Gebäude in Privatbesitz über;

1985 wurde es von der Gemeinde Hirschberg erworben. Eine Gedenktafel wurde am 9.

November 1988 angebracht mit der Inschrift: "Wir gedenken unseren jüdischen

Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in den Jahren 1933 bis 1945 der

nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zum Opfer fielen. Ihr Leid soll uns

Mahnung und Verpflichtung sein". Nach Kauf des Gebäudes durch die Gemeinde

Hirschberg wurde die Fassade des seit 1972 unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes

gestrichen; weitere Veränderungen unterblieben, solange im Haus noch die

Druckerei arbeitete. Nach Betriebsaufgabe der Druckerei beschloss der

Gemeinderat von Hirschberg, das Gebäude der ehemaligen Synagoge zu sanieren und

für kulturelle Veranstaltungen umzubauen. Die Planung des Umbaus beinhaltete

die Wiederherstellung des ursprünglichen Raumes der Synagoge mit Empore und

Raumhöhe bis zum Dach sowie die angemessene Wiederherstellung der alten Fensteröffnungen

mit Haupteingang von der Strasse. Für den Umbau wurden mehr als 800.000 € aus

öffentlichen Mitteln des Landes und der Gemeinde bereitgestellt. Der Umbau

geschah unter Leitung des Architektenteam von Götz Diesbach (Weinheim). Am 10. November

2001 konnte die ehemalige Synagoge als "Haus der Kultur und Begegnung" wiedereröffnet

werden.

2014 wurde ein Mahnmal der Mannheimer Künstlerin Myriam Holme

eingeweiht, das an die 27 aus Hirschberg stammenden jüdischen Opfer der NS-Zeit

erinnert. Der Platz neben der Synagoge erhielt den Namen "Meier-Heller-Platz"

nach dem von 1919 bis 1936 in Leutershausen tätigen Kantor und

israelitischen Lehrer Meier Heller, der 1942 im Ghetto Theresienstadt umgekommen

ist.

Am 16. September 2018 wurde mit einem Festakt in der ehemaligen Synagoge

der 150. Jahrestag der Einweihung des Gebäudes begangen. Zur

Veranstaltung hatten die Gemeinde und der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge

Leutershausen eingeladen.

Adresse der ehemaligen Synagoge: Gemeinde Hirschberg, Ortsteil

Leutershausen, Hauptstraße 27.

Das Gebäude steht nicht durchgehend offen, sondern nur zu vereinbarten

Besichtigungen und öffentlichen Veranstaltungen. Der Raum, der mit Empore 150

Personen Platz bietet, kann von Organisationen und Privatpersonen zu

Veranstaltungen angemietet werden, die dem Charakter des Bauwerks angemessen

sind. Ansprechpartner dafür ist die Gemeindeverwaltung. Auch Trauungen können

hier stattfinden. Als Förderverein für das Bauwerk wirkt der Arbeitskreis

Ehemalige Synagoge e. V. unter Vorsitz von Dr. Michael Penk (www.arbeitskreis-synagoge-leutershausen.de).

Fotos

1. Alte Synagoge/Betsaal im Haus

Hauptstraße 1:

Das Gebäude um 1985

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Gebäude Hauptstraße 1 |

| |

|

Das Gebäude im Sommer 2003

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 30.7.2003)

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Das Gebäude im März

2010

(Foto: Michael Ohmsen) |

|

| |

(für Anfragen zur

Verwendung des Fotos: E-Mail des

Fotografen, Fotoseite: www.panoramio.com/user/2867083/tags/Judaica) |

| |

|

|

|

2. Synagoge in der Hauptstraße 27

|

|

|

Historische Abbildung:

|

|

|

| |

Die Synagoge als Postkartenmotiv

(um 1900) |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Fotos nach 1945/Gegenwart:

|

|

|

Die ehemalige

Synagoge um 1965:

(Quelle: Hundsnurscher/ Taddey

s.Lit. Abb.127) |

|

|

| |

Seiten- und Hinteransicht des Gebäudes |

|

| |

|

|

Die ehemalige

Synagoge um 1985

vor der Restaurierung:

(Fotos: Hahn; sw-Fotos 1984;

Farbfoto im August 1988) |

|

|

| |

Straßenansicht der ehemaligen Synagoge |

Seitenansicht

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Eingangsbereich |

Im Sommer 1988 ist das Haus

für

erste Instandsetzungen an der

Fassade eingerüstet |

| |

| |

|

|

| |

|

|

Die ehemalige

Synagoge nach

der Restaurierung 2001

(Quelle: Arbeitskreis

ehemalige Synagoge Leutershausen) |

|

|

|

|

Synagoge Leutershausen nach

Abschluss der Renovierung |

Innenansicht der

renovierten Synagoge |

| |

|

|

Die ehemalige

Synagoge

im Sommer 2003

(Fotos: Hahn;

Aufnahmedatum 30.7.2003) |

|

|

| |

Frontansicht der ehemaligen

Synagoge |

Seitenansicht |

| |

|

|

|

|

|

| Eingangsbereich |

Seitenansicht |

Gedenktafel an der Synagoge |

| |

|

|

| |

|

|

Die ehemalige

Synagoge

im März 2010

(Foto: Michael Ohmsen) |

|

| |

(für

Anfragen zur Verwendung des Fotos: E-Mail

des Fotografen,

Fotoseite: www.panoramio.com/user/2867083/tags/Judaica) |

| |

|

|

| |

|

|

Fotos vom

April 2020

(Fotos: S. Frowein) |

|

|

| |

Frontansicht

der ehemaligen Synagoge |

Seitenansicht

|

| |

|

|

|

|

|

| Gedenktafel

|

27

Namen der aus Leutershausen und Hirschberg umgekommenen jüdischen Personen

|

| |

|

|

|

|

|

Hinweistafel zur jüdischen Geschichte

und der Geschichte der (ehemaligen) Synagoge

|

Das

2014 installierte Mahnmal der Mannheimer Künstlerin Myriam Holme

(Baumskulptur aus Messing) auf dem Meier-Heller-Platz bei der ehemaligen

Synagoge erinnert mit den 27 Ästen gleichfalls an die aus Leutershausen und

Hirschberg umgekommenen jüdischen Personen |

| |

|

|

| |

|

|

| Erinnerungen -

andernorts entdeckt |

|

|

| |

Grabstein auf dem Friedhof

von Nochern für

Rosa Strassburger, geb. 16.1.1875 in

Leutershausen, gest. 9.2.1927 |

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| Juni 2010:

Vorstellung des Buches von Erhard Schnurr

(s.Lit.) |

Artikel von Annette Schröder in der Rhein-Neckar-Zeitung vom Juni

2010 (Artikel): "Schicksale bekommen Gesichter.

Hirschberg. Das Schiff lag im Winter 1941/42 sechs Wochen lang vor New York, und auch die jüdische Familie Schriesheimer konnte in dieser Zeit nicht an Land gehen. Die USA fürchtete etwa zwei Monate nach der Kriegserklärung Deutschlands Spione. Zuvor hatte die Familie rund um Julius Schriesheimer, der in Leutershausen geboren wurde, schon eine schlimme Odyssee hinter sich. Von Mannheim aus wurde sie gemeinsam mit anderen badischen Juden nach Gurs deportiert. Dann lebten sie im Lager "Camp des Milles", zwischen Aix-en-Provence und Marseille, bis sie schließlich in die USA auswanderten.

Dies ist eines vieler Schicksale, die Professor Erhard Schnurr in seinem Buch "Die Juden aus Großsachsen und Leutershausen in der nationalsozialistischen Verfolgung" beleuchtet. Herausgeber des 70 Seiten starke Werkes ist der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen, dem der in Hirschberg lebende Schnurr seit 2000 angehört. Der Arbeitskreis hat auch die Druckkosten übernommen, wobei er hierfür finanzielle Unterstützung von der Bürgerstiftung und der Gemeinde erhält. "Dafür sind wir sehr dankbar", sagte Arbeitskreis-Vorsitzender Dr. Michael

Penk.

Er betonte, dass es keine kommerziellen Absichten gebe, sondern einfach eine gute Arbeit dokumentiert werde. Das Buch, das ab Mittwoch, 16. Juni, erhältlich ist, kostet 9,80 Euro.

Am gleichen Tag wird es auch eine offizielle Buch-Vorstellung um 20 Uhr in der Ehemaligen Synagoge Leutershausen geben. Bürgermeister Manuel Just wird ein Grußwort sprechen. In einer Art Interview gibt Schnurr dann Auskunft über sein Werk und beantwortet im Anschluss Fragen.

Gestern gewährte er, der früher als Oberarzt und später in der Pharmaforschung tätig war, erste Einblicke in seine Arbeit und in das Werk (Auflage: 500 Exemplare). Auf die Idee kam der 73-Jährige, weil er festgestellt hatte, dass kaum etwas über die Schicksale jüdischer Familien aus Leutershausen und Großsachsen bekannt war. Zu Beginn der Deportationen hätten keine Juden mehr in den beiden damals noch eigenständigen Gemeinden gelebt.

Dennoch gab es auch unter den aus Leutershausen und Großsachsen stammenden Juden Shoa-Opfer (Shoa (hebräisch): Katastrophe, großes Unglück) - insgesamt 26. Sie wurden aus anderen Orten deportiert. Auch an dieses Leid erinnert das Buch, führt Namen auf ebenso wie historische Fakten, Lebensgeschichten und Bilder. Allein durch einen Brief einer ehemaligen jüdischen Einwohnerin aus dem Jahr 1953 an den damaligen Leutershausener Bürgermeister Herbert Kunkel gab es ein paar Informationen. Doch Schnurr forschte weiter - mit dem Ziel, die Geschichte der Menschen zu rekonstruieren, damit ihre Schicksale "ein Gesicht bekommen". Er sah sich die alten Geburtsregister der Gemeinden an, bekam weitere Einzelheiten durchs Internet, Wiedergutmachungsakten oder alte Fragebögen aus dem Hauptstaatsarchiv in Stuttgart.

So konnte er in seinem Buch auch aufführen, dass 165 Juden im Jahr 1864 in Leutershausen lebten, das waren immerhin elf Prozent der Bevölkerung. In Großsachsen waren es dagegen nur 37 Juden im Jahr 1871. In den darauffolgenden Jahren wanderten die Juden allerdings mehr und mehr ab - von den Dörfern in die Städte. Denn dort waren die Verdienstmöglichkeiten für die im Handel tätigen besser, erklärte Schnurr. Im Jahr 1933 - quasi zu Beginn der Nazi-Zeit - lebten nur noch 43 Juden in Leutershausen und 13 in Großsachsen. Heute sei ihnen kein einziger in Hirschberg lebender jüdischer Mitbürger bekannt, sagten die Mitglieder des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge.

Aber es gibt Kontakte zu Nachfahren und sogar einer Zeitzeugin, die die grausame Epoche des Nationalsozialismus überlebt hat. Mit der 98-jährigen Rosalie Schriesheimer, verheiratete Straßburger, die in einem Altersheim in New York lebt, hatte Schnurr Kontakt. "Wir haben auf Englisch angefangen, und dann hat sie Kurpfälzer Dialekt gesprochen", erinnerte sich der 73-Jährige.

Info: Buch "Die Juden aus Großsachsen und Leutershausen in der nationalsozialistischen Verfolgung" von Prof. Erhard Schnurr, Herausgeber: Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen, Preis: 9,80 Euro, erhältlich ab Mittwoch, 16. Juni, bei Buchhandlung Korsch, Großsachsen, Schreibwaren Schuhmann, Großsachsen und Schreibwarenhandel Schulz, Leutershausen. Kontakt über

www.arbeitskreis-synagoge-leutershausen.de. Das Buch ist auch erhältlich bei der Vorstellung am 16. Juni um 20 Uhr in der Ehemaligen Synagoge Leutershausen." |

| |

| Oktober 2010:

Gedenkveranstaltung zur Deportation nach Gurs im

Oktober 1940 |

Artikel in der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom 25. Oktober 2010 (Artikel):

"Man wusste davon, aber man redete nicht darüber.

Hirschberg-Leutershausen. (aste) In den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 1940 wurden über 6500 badische, pfälzische und saarländische Juden in das südfranzösische Internierungslager Gurs und von dort später in die Vernichtungslager im Osten deportiert. Zu einer Gedenkveranstaltung lud der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen in die

frühere Synagoge ein.

Vor voll besetztem Haus schilderte Erhard Schnurr, der sich seit über zehn Jahren intensiv mit dem Schicksal der hiesigen Juden beschäftigt, in einem bewegenden Vortrag die menschlichen Schicksale. Von den 22 Leutershausener und Großsachsener Juden, die im Oktober 1940 nach Gurs deportiert wurden, sind acht dort gestorben, sechs wurden in Auschwitz ermordet. Zwei von ihnen konnten in Frankreich untertauchen und überleben und sechs über Gurs in die USA auswandern. Über die Deportierung durfte damals in den Medien nichts berichtet werden. Doch Fotos belegen, wie Menschen tatenlos zugesehen haben, als die Juden in Militärlastwagen und Eisenbahnzüge verladen wurden.

Man wusste davon, aber man redete nicht darüber. Es war ein kleiner Kreis von Verantwortlichen, der diese Deportation inszeniert hat. Die französischen Behörden waren von der Übergabe von neun Zügen mit deutschen Juden völlig überrascht und standen vor der Frage, wohin mit all den Menschen. Gurs im Südwesten des damals unbesetzten Frankreichs war ein kleines Nest mit 300 Einwohnern - in einer menschenleeren Gegend, ohne jede Infrastruktur. Dort existierte bereits ein Internierungslager, 1939 ursprünglich für spanische Flüchtlinge gebaut und lediglich als Kurzzeitlager geplant. Als im Oktober 1940 Juden aus Baden und der Südpfalz dazukamen, befanden sich 10 500 Menschen im Lager - darunter viele alte Menschen und Kinder.

Es herrschten katastrophale Zustände. Das Lager war auf die Versorgung so vieler Menschen nicht eingerichtet. Die Wasserversorgung war unzureichend, Lebensmittel rationiert. Erschreckende Fotos zeigen die bis auf das Skelett abgemagerten Menschen, die gegen ausbrechende Krankheiten keine Chance hatten. Die hygienischen Verhältnisse waren verheerend, es gab nur Latrinen, eine mangelhafte ärztliche Versorgung, keine Medikamente.

Der Winter 1940/41, einer der strengsten des Jahrhunderts, kostete 880 Menschen das Leben - sie starben an Hunger, Durchfall, Lungenentzündung, Meningitis. Das Lager war errichtet auf einem lehmigen Schwemmland. Durch die vielen Niederschläge versank alles im Morast, befestigte Wege gab es nicht. Fotos zeigen unvorstellbare Zustände, wie alte Menschen durch tiefsten Schlamm waten. Betten gab es keine. Die Menschen schliefen auf Stroh, das nur alle paar Wochen erneuert wurde. Immerhin waren Hilfssendungen in das Lager Gurs möglich. Aus den USA und der Schweiz kamen viele Pakete. Ohne diese externe Hilfe hätten die Menschen in Gurs nicht überleben können.

Die Lagerverwaltung sah ein, dass Gurs so viele Menschen auf Dauer nicht fassen konnte und so wurden die Insassen auf Nebenlager verteilt. Eine Flucht aus dieser Hölle war nur mit falschen Papieren über die Schweiz oder Spanien möglich. Offiziell auswandern konnten die, die ein Ausreisevisum hatten. Von den vielen Kindern, die in Gurs untergebracht waren, haben viele in Kinderheimen und französischen Familien überlebt, bevor im August 1942 die Deportationen von Gurs in die Vernichtungslager im Osten begannen.

Dort starben weitere 2650 der 6500 nach Südfrankreich deportierten Juden. Monika Stärker-Weineck und Professor Joachim Maier warfen auch ein Schlaglicht auf die Schicksale der neun Schriesheimer Juden, die 1940 nach Gurs verschleppt wurden." |

| |

| Dezember 2010:

Gedenkstein für die aus Leutershausen

umgekommenen jüdischen Personen geplant |

Artikel von "hr"in den "Weinheimer Nachrichten" vom 9.

Dezember 2010 (Artikel):

"Gedenkstein für Opfer des Holocaust

Hirschberg. 2010 nannte Professor Erhard Schnurr in seinem Buch die 27 aus Hirschberg stammenden Juden, die Opfer des Holocaust wurden. 2011 will der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge diese Erinnerungsarbeit fortsetzen. Denn für die ehemaligen jüdischen Bürger soll ein Gedenkstein aufgestellt werden.

Als Standort kommt der Platz an der Alten Synagoge in Leutershausen in Frage. Über dieses neue Projekt des Arbeitskreises informierte Vorsitzender Dr. Michael Penk die Mitglieder bei der Hauptversammlung. Mit Bürgermeister Just gab es am Montag ein erstes Gespräch. Dieser stand dem Projekt positiv gegenüber, sagte Penk. Nun soll ein Ausschuss gebildet werden, dem Mitglieder des Verwaltungsausschusses sowie Vertreter des Kulturfördervereins und des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge angehören. Das Gremium soll einen Vorschlag über Art, Position, Finanzierung, Ausschreibung und Jury für die Auswahl unterbreiten.

Zuvor hatte Vorsitzender Penk an die zwölf Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres erinnert. Hierzu zählten unter anderem die Filmvorführung "Menachem und Fred" in Zusammenarbeit mit dem Kinoförderkreis, das Konzert mit der bekannten Altistin Ortrud Wenkel und die Aktion "Bücher aus dem Feuer".

Gemeinsam mit dem Runden Tisch Kultur veranstaltete man das Gespräch zwischen den vier Seelsorgerinnen in Hirschberg. Das Konzert mit dem schottischen Glaskünstler John Clark, der auch die Fenster in der Synagoge fertigte, war für den Vorsitzenden ein weiterer Höhepunkt. Gleich bei mehreren Konzerten unterstützte der Großsachsener Pianist Jens Schlichting den Arbeitskreis. Gewissermaßen die wichtigste Erinnerungsarbeit leistete Professor Schnurr mit seinem Buch "Die Juden aus Leutershausen und Großsachsen in der nationalsozialistischen Verfolgung".

Für Penk sei diese Aufarbeitung deshalb so herausragend, weil die jüdische Geschichte am Ort neu geschrieben wurde. Bislang dachte man, dass die Hirschberger Juden dem Holocaust entkamen. Tatsächlich wurden aber 27 aus Hirschberg stammende Juden Opfer der Schoah. Für diese Aufklärungsarbeit dankte er Schnurr und dessen Frau Renate. Eine Premiere gab es im Jahresprogramm 2010 ebenfalls. Erstmals war die Alte Synagoge Station des Kirchenwandertages der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg.

Auf große Resonanz stieß die Lesung mit der Heidelberger Soziologin Professor Uta Gerhardt, die ihr Buch "Nie mehr zurück in dieses Land" vorstellte. Penk wies ferner auf den neuen Flyer hin, der von der Künstlerin und Lehrerin Anouk Bourrat-Moll und ihrem Schüler Ricardo Wiesinger von der Friedrich-List-Schule in Mannheim gestaltet wurde. Auf der ersten Seite ist nicht mehr die Synagoge, sondern das Glasfenster Clarks zu sehen.

Vorstand entlastet.

In Vertretung des Kassenwarts Justus Pfannebecker legte Dr. Erich Hädicke die Bilanz für 2010 vor. Demnach besitzt der Verein einen Überschuss. Mit dem Geld, so Vorsitzender, könnte man sich an der Finanzierung des Gedenksteins beteiligen oder eine Veranstaltung bei freiem Eintritt organisieren. Da die Kassenprüfer Dr. Helga Gärtner und Rembert Boese keine Einwände hatten, stand der Entlastung nichts im Weg. Anschließend wählten die Mitglieder Dr. Hädicke zum kommissarischen Kassenwart.

Ein sensibles Thema wurde unter Punkt "Verschiedenes" angerissen. So plädierte ein Ehepaar für eine Veranstaltung zu deutschem Widerstand gegen die NS-Diktatur. Rembert Boese sah ein Problem darin, da er regionale Bezug fehle. "Über Widerstand an der Bergstraße gibt es kein Material." Zwar sei dies nicht das Hauptthema des Arbeitskreises, dennoch zeigten sich Penk und sein Vorgänger Dr. Rainer Müller sehr offen für eine solche Veranstaltung. Beide sitzen - wie auch Boese - im zehnköpfigen Gremium "Innerer Kreis", der die Veranstaltung organisiert." |

| |

| Juli 2011:

Besuch von Nachkommen früherer jüdischer

Familien am Ort |

Artikel vom 11. Juli 2011 in den "Weinheimer Nachrichten" (Artikel):

"Spuren der Vergangenheit.

Leutershausen/London. In diesen Tagen besuchte das in London lebende jüdische Ehepaar Obstfeld mit einem weiteren verwandten Ehepaar aus den USA Leutershausen. Sie kamen von einem Treffen eines anderen Zweigs der Familie von der Pfalz in den Geburtsort der Ur-Großmutter Rosalie/Röschen Mayer und der Ur-Ur-Großmutter Esther Kaufmann von Frau Obstfeld nach Leutershausen. Während ihres Aufenthalts waren sie auch auf dem Hemsbacher Friedhof.

Rosalie Mayer (1853-1906) und Esther Kaufmann (1818-1880) hatten sich im 19. Jahrhundert nach

Ilvesheim in verschiedene Familien verheiratet. Eine ihrer Nachkommen, Martha Kaufmann (1879-1929) aus Ilvesheim, war die Großmutter von Frau Obstfeld.

Zusammen mit Helga Klein und Professor Erhard Schnurr, Mitglieder des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge, besuchte die Familie zunächst die ehemalige Synagoge in Leutershausen, die 1886 eingeweiht worden war. Schnurr gab einen kurzen Überblick über die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Leutershausen und die Baugeschichte der Synagoge. Danach suchte man die Geburtshäuser der Vorfahren in der Hauptstraße und der Mittelgasse auf.

Rosalie Mayer kam aus der gleichen Familie wie der spätere Pferdehändler Sigmund Mayer in der Hauptstraße 3 und Esther Kaufmann kam aus der im 19. Jahrhundert in Leutershausen ansässigen und in der Mittelgasse wohnenden Familie Kaufmann.

Hemsbacher Friedhof besichtigt. Beim Besuch des jüdischen Friedhofs in Hemsbach konnten viele Gräber der Leutershausener Vorfahren und ihrer Familien auch deshalb identifiziert werden, weil Obstfeld mit seinen Hebräisch-Kenntnissen die Inschriften vieler Grabsteine übersetzen konnte.

Die Eltern von Dorothy Obstfeld verließen in der Nazi-Zeit Deutschland und wanderten aus. Dorothy Obstfeld wurde in Süd-Afrika geboren. Jetzt lebt sie mir ihrem Mann in London. Die Familie war bei einer Suche im Internet auf den Arbeitskreis Ehemalige Synagoge aufmerksam geworden und hatte dann Kontakt aufgenommen. mp" |

| |

| August 2014:

Besuch von Nachkommen früherer jüdischer

Familien am Ort |

Artikel in der

"Rhein-Neckar-Zeitung" vom 7. August 2014: "Amerikaner suchen in Hirschberg nach den Spuren ihrer Vorfahren

Hirschberg. (zg/ans) In diesen Tagen haben David Eppsteiner (57) und sein Sohn Harris (25) aus Georgia in den USA für zwei Tage Hirschberg besucht. Sie sind Nachkommen der früher im Ortsteil Leutershausen lebenden Familie Eppsteiner. Helga Klein und Christiane Kaiser vom Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen betreuten die Gäste während ihres Aufenthalts in Hirschberg.

Der Urgroßvater von David, Bernhard Eppsteiner, geboren am 20. Dezember 1865 in Leutershausen, folgte bereits 1883 seinen zuvor ausgewanderten Geschwistern in die USA. Im New Yorker Stadtteil Washington Heights ließ er sich als Metzger nieder. Über zwei weitere Generationen, bis in die 1940er Jahre, führten die Eppsteiners diese Metzgerei. Bernhard Eppsteiner war eins von 21 Kindern des in Leutershausen lebenden Metzgers Löb Eppsteiner (1809-69), von denen zehn in die USA ausgewandert sind.

Professor Erhard Schnurr aus Hirschberg war im Zusammenhang mit seinen Nachforschungen zu den Nachkommen jüdischer Familien auf Eppsteiners im Staat Georgia gestoßen und hatte deren Interesse an ihrer Familiengeschichte geweckt. David Eppsteiner wusste zwar, dass sein Urgroßvater aus Deutschland in die USA eingewandert war, kannte aber weder dessen Herkunftsort noch die Nachkommen der anderen, in die USA ausgewanderten

Eppsteiners. Für David und Harris Eppsteiner war dies die erste Reise nach Deutschland. In Leutershausen besuchten sie die ehemalige Synagoge und die Häuser, in denen die Familie im 19. und 20. Jahrhundert gelebt hatte. Auch in Großsachsen sahen sie die Spuren jüdischen Lebens. Hier wohnte Gustav Eppsteiner, ein Bruder Bernhards, mit seiner Familie.

Auf dem jüdischen Friedhof in Hemsbach, über den Marita Spicka vom dortigen Arbeitskreis führte, besuchten sie die Gräber ihrer Vorfahren. Harris, der Hebräisch beherrscht, konnte das Grab seines Urururgroßvaters Löb Eppsteiner identifizieren. Dessen zweite Ehefrau Babette, geborene Merkel (1823-1907), Mutter von Bernhard Eppsteiner, wurde auf dem jüdischen Friedhof in Mannheim begraben. Dort war ihr letzter Wohnsitz. Auch an deren Grab standen David und Harris.

... Bereichert mit neuen Kenntnissen über ihre Familiengeschichte und tieferem Einblick ins kulturelle Umfeld ihrer Vorfahren reisten die beiden zurück, nicht ohne einen weiteren Besuch für die nahe Zukunft anzukündigen. Dankbar betonten sie, dass die neu entdeckten Wurzeln in Leutershausen künftig ein Teil ihrer eigenen Identität sein würden.

"

Link

zum Artikel |

| November 2014:

Ein neues

Mahnmal wurde eingeweiht - der Platz vor der ehemaligen Synagoge heißt

nun "Meier-Heller-Platz" |

Am 9. November 2014 wurde vor der ehemaligen Synagoge in

Leutershausen ein neues Mahnmal eingeweiht, das den 27 in der Zeit des

Holocausts umgekommenen jüdischen Personen aus Leutershausen gewidmet

sein wird. Das Denkmal wurde von der Mannheimer Künstlerin Myriam Holme gestaltet.

Am 9. November 2014 wurde vor der ehemaligen Synagoge in

Leutershausen ein neues Mahnmal eingeweiht, das den 27 in der Zeit des

Holocausts umgekommenen jüdischen Personen aus Leutershausen gewidmet

sein wird. Das Denkmal wurde von der Mannheimer Künstlerin Myriam Holme gestaltet.

Weitere Informationen: http://www.arbeitskreis-synagoge-leutershausen.de/mahnmal.htm

Artikel im morgenweb.de vom 17. Februar 2014:

http://www.morgenweb.de/nachrichten/kultur/regionale-kultur/gegen-das-vergessen-1.1404600 |

Bitte um Spenden für das Mahnmal: Das Mahnmal kostet insgesamt 15.000

€. Durch Spenden aus der Bevölkerung sollen 6.600 € finanziert werden. Der Arbeitskreis trägt 5.000

€ bei, die Gemeinde Hirschberg 3.400 €. Mit Ihrer Spende helfen Sie, die Erinnerung an jüdische Mitbürger zu bewahren.

Das Konto des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen:

Volksbank Kurpfalz H + G Bank Konto 524 323 08 BLZ 672 901 00

IBAN: DE3967 2901 0000 5243 2308 BIC: GENODE61HD3

Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung das Stichwort 'Mahnmal' an.

Eine Spendenquittung erhalten Sie auf Wunsch zu (bitte Anschrift angeben). |

| |

| Januar 2015:

Erfolgreiche Spendenaktion für das neue Mahnmal

- Berichte von der Mitgliederversammlung beim Arbeitskreis Ehemalige

Synagoge |

Artikel in der "Odenwälder

Zeitung" vom 31. Januar 2015: "Leutershausen. Penk: Menschen

nehmen Mahnmal an..."

Link

zum Artikel |

Artikel im "Mannheimer Morgen" vom

31. Januar 2015:

"Hirschberg: Mitgliederversammlung beim Arbeitskreis Ehemalige

Synagoge / Einweihung des Mahnmals für die jüdischen Bürger als

Höhepunkt des Vereinsjahres. Vorbereitung auf 70. Jahrestag des

Kriegsendes..."

Link

zum Artikel |

| |

Juni 2015:

Besuch von Nachkommen in

Leutershausen

Anmerkung: der Artikel wurde an zwei Stellen (zu Hochstadt und Harburg) vom

Webmaster präzisiert. |

Artikel in der "Rhei-Neckar-Zeitung" vom 20.

Juni 2015: "Emotionale Reise nach Leutershausen zu den Wurzeln der

Familie

Reuven und Tirza Harel aus Israel folgen Einladung des Arbeitskreis

Ehemalige Synagoge nach Leutershausen - Name des Vaters auf Homepage

entdeckt

Hirschberg-Leutershausen. (zg/aste) Dies sind wohl die Sternstunden für den

Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen. Auf seiner Webseite sind die

Stammbäume ehemals hier lebender jüdischer Familien aufgelistet. Und hier

stieß im Oktober vergangenen Jahres der heute 75-jährige Reuven Harel aus

Netanya/Israel auf den Namen seines Vaters, Siegfried Haarburger, der 1915

in einem Ort namens Leutershausen geboren wurde und 1935 unter dem

zunehmenden Druck der Nationalsozialisten in das damalige Palästina

ausgewandert war. Lange Jahre hatte Reuven Harel, der seinen Familiennamen

Haarbuger der hebräischen Sprache angepasst hatte, nach dem Geburtsort

seines Vaters gesucht, von dem er nichts außer dem Namen wusste. Nach vielen

Fehlversuchen, Verwechslungen und Pannen war er nun endlich auf der

richtigen Spur und nahm Kontakt mit dem Arbeitskreis auf, der Harel und

seine Frau Tirza zu einem Besuch nach Hirschberg einlud. Schon oft war Harel,

ohne es zu ahnen, nah dran gewesen an dem vergeblich gesuchten

Leutershausen. Denn die Familie seiner Frau, die er schon mehrfach besucht

hatte, stammt aus Hochstadt. So konnte

man sich nun bei dem Besuch in Hirschberg am vergangenen Wochenende fließend

auf Deutsch verständigen. Das Ehepaar Harel besuchte die Synagoge mit dem

neu errichteten Mahnmal für die aus Hirschberg stammenden Holocaust-Opfer,

das sich nicht mehr im Originalzustand befindliche Geburtshaus von Siegfried

Haarburger in der Hauptstraße und das ehemals von vielen jüdischen Familien

bewohnte Ortszentrum mit der früheren Mikwe und dem gräflichen Schloss. Am

Sonntag stand ein Besuch des jüdischen

Friedhofs in Hemsbach auf dem Programm, wo die in Leutershausen

verstorbenen Familienmitglieder der Haarburgers begraben sind. Darunter

Harels Ur-Ur-Ur-Großvater Jacob Meyer, der im 19. Jahrhundert aus

Harburg nach Leutershausen kam und dort

den Namen Haarburger annahm. Für Harel war es ein bewegender Moment, am Grab

seiner Urgroßeltern Karolina und Jonas Haarburger zu stehen, die ebenfalls

in Hemsbach beerdigt wurden. 'Es war berührend zu sehen, wie ein Mensch,

dessen Familie aus der angestammten Heimat vertrieben wurde, mit großen

Emotionen, aber ohne Hass und Vorbehalte zu den Wurzeln seiner Familie

zurückgekehrt ist', sagten die Gastgeber des Arbeitskreises Ehemalige

Synagoge. Reuven Harel war bis zu seinem Ruhestand als Chef de Cuisine

mehrerer großer Hotels in Israel tätig und war zuletzt Präsident der

Vereinigung israelischer Küchenchefs."

Link zum Artikel |

| |

|

November 2017:

Erinnerung an die Geschichte der

jüdischen Gemeinde und die Synagoge |

Artikel im "Mannheimer Morgen" vom 4.

November 2017: "Hirschberg. Schwere Jahre überstanden

Die Synagoge in Leutershausen an der Bergstraße ist eines von wenigen

jüdischen Gotteshäusern in der Region, das in der Zeit des

Nationalsozialismus (1933 - 1945) nicht zerstört wurde. Seit ihrer

Restaurierung 2001 ist sie Ort historischer Erinnerung und kultureller

Begegnung.

Goldener Herbst an der Bergstraße. Sonnenlicht fällt durch das bunte

Rundfenster und erhellt den ganzen Raum in seinen Farben. Nur an einer

Stelle nicht; dort wird der Strahl der Sonne abgeblockt durch einen diffusen

Fleck. Dunkel wie der Ruß nach einem Feuer, das einst so viele Gebäude wie

dieses zerstört hat. Denn bei dem Gebäude handelt es sich um die alte

Synagoge im Ort Leutershausen. Eines von wenigen in der Region, das die

Zerstörung jüdischer Gotteshäuser 1938 übersteht. So ist das vor genau 150

Jahren errichtete Bauwerk steinernes Zeugnis wechselvoller Geschichte der

Juden an diesem Ort. Einer Geschichte kultureller Blüte und menschlichen

Leids, gedeihlichen Miteinanders und grausamer Verfolgung...

Anfang 1939 verlassen die beiden letzten jüdischen Bürger den Ort. 24

schaffen es, in die USA, nach Argentinien oder Palästina zu fliehen. 21

werden Opfer des Holocaust, unter ihnen Meier Heller 1942 in Theresienstadt;

heute trägt der Platz neben der Synagoge seinen Namen. Die Jüdische Gemeinde

existiert zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Im Rahmen der von den Nazis

gepflegten Scheinlegalität übernimmt die politische Gemeinde mit einem

"Kaufvertrag" vom 4. April 1938 die Synagoge. Dies bewahrt sie allerdings

vor der Zerstörung in der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Zwar

erscheinen SA-Leute aus Ladenburg, um sie anzuzünden; doch Anwohner

verweisen auf den Gemeindebesitz und die angrenzende "arische" Tabakscheune,

die dabei doch mit abbrennen würde... Ab 1940 dient das Gebäude als

Unterkunft für Kriegsgefangene. Nach 1945 wird es der Sachwalterin früheren

jüdischen Vermögens, der Jewish Restitution Successor Organisation in New

York, übertragen und von dieser - da es vor Ort keine Juden mehr gibt - 1952

an das Land. Liese Straßburger, deren Vater Eugen bei der Flucht in die USA

eine der Thorarollen retten kann, wendet sich 1953 an den Bürgermeister von

Leutershausen; ihr Brief ist angesichts des Leids, das sie hier erfahren

hat, ein anrührendes Zeugnis unverbrüchlicher Heimatliebe. Sie erkundigt

sich, wie es dem Dorf geht, auch "ob die Synagoge noch steht und welchem

Zweck sie heute dient." Diese ist in Privatbesitz, wird gewerblich genutzt,

unter anderem als Konservenfabrik. Zu diesem Zweck sind im Innern

Bauelemente und Verzierungen beseitigt, eine Zwischendecke eingezogen, außen

die Rundfenster zu eckigen umgestaltet. Nichts erinnert mehr an die

religiöse und historische Bedeutung des Baus. Diese Dickfelligkeit ändert

sich nur langsam. Erst 1988 wird an der Synagoge eine Gedenktafel an die

Reichspogromnacht angebracht.

Wende in den 1980-er Jahren. Bereits 1985 hat die Gemeinde das

Gebäude erworben und bringt die Fassade in einen würdigen Zustand, lässt

etwa den Rundbogen im Giebel wiederherstellen. Der Auszug der Druckerei

ermöglicht eine neue Epoche in der Geschichte des Bauwerks. 1996 beschließt

der Gemeinderat seinen Erhalt, die Sanierung und die künftige Nutzung für

kulturelle Veranstaltungen. Das Projekt wird vom Land gefördert, rund zwei

Millionen Mark werden investiert. Unter Leitung des Weinheimer

Architekturbüros Diesbach & Kopp erfolgt der Umbau. Die Zwischendecke wird

entfernt und damit der ursprüngliche Zuschnitt im Innern wiederhergestellt.

Zwei Glasfenster von 1867 werden entdeckt; sie sind zugemauert und können

dadurch den Sturm der Zeiten überstehen. Am Ende wird es ein eindrucksvolles

Wiedererstehen, nicht zuletzt dank der später vom schottischen Künstler John

Clark gestalteten Rosenfenster. Am 11. November 2001 erfolgt die Einweihung

mit Gästen aus den USA, Angehörigen ehemaliger jüdischer Familien aus dem

Ort.

Mit Leben erfüllt. Bereits 1998 gründet sich ein Arbeitskreis, der das

Gebäude mit Leben erfüllt - gemäß seiner Satzung durch "Vortrags- und

Konzertveranstaltungen, insbesondere mit dem Gegenstand des jüdischen

Kulturkreises". Auch die Erforschung und Darstellung der Schicksale der

jüdischen Bürger sowie die Herstellung von Kontakten zu deren Nachkommen ist

Satzungsziel. Oft gibt es daher solch anrührende Begegnungen. Aber auch

andere Vereine nutzen die attraktiven Räumlichkeiten. So hat die Synagoge

ihre Funktion wieder, Haus der Begegnung und der Versammlung zu sein.

"Nichts anderes bedeutet ja das griechische Wort Synagoge", erinnert die

evangelische Pfarrerin Sigrid Zweygart-Perez zur Eröffnung. Aber nicht ganz

wie früher: "Sie ist nicht mehr das, was sie einmal war: kulturelles und

religiöses Zentrum eines Teils der Bevölkerung", einer jüdischen Gemeinde,

die es nicht mehr gibt. Die gerettete Thora-Rolle ist jüdischer Tradition

gemäß in Israel beigesetzt." |

| |

| Januar 2018:

Über die jüdischen Stationen des historischen

Ortsrundganges in Leutershausen |

Artikel von Stefan Zeeh in der

"Rhein-Neckar-Zeitung" vom 2. Januar 2018: "Hirschberg-Leutershausen.

Vom Gotteshaus zur Konservenfabrik

Verkauf rettete die früheren Synagogen und die jüdische Schule vor der Zerstörung - Historischer Ortsrundgang der RNZ

Hirschberg-Leutershausen. Gebäude, die vom einstigen jüdischen Leben berichten, gibt es einige in Leutershausen. Gleich drei von ihnen sind beim historischen Ortsrundgang aufgeführt, allen voran die

ehemalige Synagoge, die dritte Station des Ortsrundgangs. Sie steht zusammen mit dem auf dem benachbarten "Meier-Heller-Platz" errichteten Mahnmal für die Geschichte der jüdischen Gemeinde und der jüdischen Familien in den vergangenen rund 150 Jahren.

Im Jahr 1862 erwarb die jüdische Gemeinde in Leutershausen zwei Grundstücke am Schriesheimer Tor für insgesamt 1227 Gulden zum Bau einer eigenen Synagoge. Damals zählte die jüdische Gemeinde rund 165 Mitglieder - und der bis dahin genutzte Betraum war zu klein geworden. Daher ging die Gemeinde den Bau einer Synagoge an, deren Grundsteinlegung im Mai 1867 stattfand. Am 4. September 1868 wurde diese schließlich eingeweiht.

Die Zahl der Einwohner jüdischen Glaubens in Leutershausen nahm ab dem Jahr 1900 aber immer mehr ab. Die Arbeitsmöglichkeiten in den Städten hatten sich verbessert, und die Menschen zogen aus den ländlich geprägten Regionen dorthin. 1933 lebten daher nur noch 43 jüdische Bewohner in Leutershausen. Aufgrund der zunehmenden Repressalien der Nationalsozialisten, zog es auch die letzten jüdischen Einwohner in die Städte, da sie sich dort sicherer fühlten. So löste sich die jüdische Gemeinde im Jahr 1937 auf, und im Jahr darauf wurde das Gebäude an die politische Gemeinde verkauft.

Das rettete die ehemalige Synagoge vor der Zerstörung in der "Reichspogromnacht" am 9. November 1938. Während des Zweiten Weltkriegs diente das Gebäude als Lazarett und Gefangenenlager. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wechselten immer wieder die Besitzverhältnisse und damit auch die Nutzung des Gebäudes, das zeitweise sogar als Konservenfabrik diente. 1985 erwarb die Gemeinde Hirschberg das Gebäude und ließ es zum Zweck der kulturellen Nutzung restaurieren.

Im Jahr 2001 wurde die ehemalige Synagoge in Anwesenheit von Nachkommen ehemaliger jüdischer Bürger Leutershausens der Öffentlichkeit als Kultur- und Begegnungszentrum übergeben. Das Mahnmal der Mannheimer Künstlerin Myriam Holme, das an die 27 aus Hirschberg stammenden Todesopfer des Nationalsozialismus erinnert, wurde im Jahr 2014 eingeweiht.

Der Platz neben der Synagoge erhielt den Namen "Meier-Heller-Platz", nach dem von 1919 bis 1936 in Leutershausen tätigen Kantor und israelitischen Lehrer Meier Heller, der 1942 im KZ in Theresienstadt starb.

Bevor die Synagoge im Jahr 1868 eingeweiht wurde, hatte die Gemeinde einen

Raum im Obergeschoss der heutigen Hauptstraße 1, der Station 21 des historischen Ortsrundgangs, als Betraum

genutzt. Das im Jahr 1700 errichtete Gebäude in der Hauptstraße 1 war seit 1722 im jüdischen Besitz, und im Dachgeschoss war für einige Jahrzehnte ein Raum für den Unterricht der Kinder und für Gottesdienste eingerichtet.

Damit stellt dieses Gebäude die erste Synagoge in Leutershausen dar. Als letzte jüdische Bewohner des Gebäudes mussten Alfred Abraham Schriesheimer und seine Ehefrau Emma Henriette das Haus 1937 verlassen. In der Zeit des Nationalsozialismus waren in der Hauptstraße 1 die örtliche Parteizentrale der NSDAP und verschiedener NS-Organisationen untergebracht.

Vom jüdischen Leben in Leutershausen berichtet auch die Station 7 des Ortsrundgangs, die ehemalige Schule der jüdischen Gemeinde in der

Mittelgasse. Das Gebäude wurde 1826 errichtet und 1858 von der jüdischen Gemeinde erworben. Bis 1876 diente es als israelitische Elementarschule. Danach fand hier nur noch Religionsunterricht statt, da alle Leutershausener Kinder in die Schule am Landwehrhagener Platz gingen."

Link

zum Artikel |

| |

|

September 2018:

Festveranstaltung: 150 Jahre

Synagoge in Leutershausen |

|

Artikel von Anja Stepic in der

"Rhein-Neckar-Zeitung" vom 17. September 2018: "Leutershausen. Festakt

zum 150-jährigen Bestehen der Ehemaligen Synagoge

"Ein Schmuckstück für die Gemeinde" - Hauptredner Erhard Schnurr stellte

drei Lebensphasen des Gebäudes vor

Hirschberg-Leutershausen: Von der Fabrikhalle zum Begegnungsraum. Vortrag in

der ehemaligen Synagoge in Hirschberg: Wenn sogar Grabsteine von

Kinderarbeit zeugen

Hirschberg-Leutershausen. In schlichter Eleganz strahlen die historischen

Mauern der Alten Synagoge mit der Sonne um die Wette. Dass sie sich heute in

diesem wundervollen Zustand präsentiert, ist ein besonderer Grund zur

Freude, denn nicht viele Synagogen haben die Zeit des Nationalsozialismus so

schadlos überstanden. In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Politik und

Gesellschaft wird gestern Vormittag mit einem Festakt das 150-jährige

Bestehen der Ehemaligen Synagoge Leutershausen gefeiert. 'Sie ist eins

meiner ganz persönlichen Lieblingsgebäude', gesteht (Noch-)Bürgermeister

Manuel Just. Wenigstens habe die missliche Situation um die Anfechtung der

Weinheimer OB-Wahl es ihm ermöglicht, nun noch einmal diese Grußworte

sprechen zu dürfen. 'Dieses Haus ist ein Schmuckstück für die Gemeinde',

sagt Just - und gratuliert allen, die dazu beigetragen haben: 'Eine große,

tolle Leistung.' Der damalige Gemeinderat, Architekten, Handwerker, der

Arbeitskreis Ehemalige Synagoge und viele ehrenamtliche Helfer hätten den

nötigen Mut und die Sensibilität bewiesen, um eines der

geschichtsträchtigsten Häuser Hirschbergs als Kulturstätte zu bewahren.

'Möge sie weiterhin ein Raum sein für Andacht und Mahnung, aber auch für

Musik und Kultur', so Bürgermeister Just. Professor Erhard Schnurr vom

Arbeitskreis Ehemalige Synagoge nimmt die Gäste daraufhin mit auf eine

Zeitreise durch die bewegte Geschichte der Synagoge. Für die konservative

jüdische Gemeinde Leutershausens war sie ein Haus des Gebets. Hier wurden

die jüdischen Gottesdienste gehalten und die jüdischen Feste gefeiert. Und

hier wurde auch lebhaft über Glaubensinhalte diskutiert. Denn es oblag jedem

frommen Juden, die heiligen Schriften jeweils für seine individuelle

Situation zu interpretieren. Bis zu Beginn der 1930er-Jahre wanderten viele

Juden in die umliegenden Großstädte ab und gründeten dort die großen

jüdischen Gemeinden - zu Lasten der Landgemeinden. Mit der Naziherrschaft ab

1933 begann dann eine erneute Abwanderung in die Anonymität der Städte, so

dass es 1936 nur noch 23 Juden in Leutershausen gab. Mit dem Verkauf der

Synagoge an die politische Gemeinde endete 1938 die Geschichte der jüdischen

Gemeinde und die erste Lebensphase der Synagoge. Dass sie nicht wie viele

Synagogen in der Reichspogromnacht von SA-Schlägern demoliert wurde, ist nur

einigen beherzten Nachbarn zu verdanken, die auf die geänderten

Besitzverhältnisse hinwiesen. So unterschiedlich wie ihre Besitzverhältnisse

war in ihrer zweiten Lebensphase auch die Nutzung der Synagoge: etwaals

Gefangenenlager, Konservenfabrik und Druckerei. Für den Erhalt des Gebäudes

wurde kaum etwas getan. Diesem Umstand ist aber auch zu verdanken, dass

viele Hinweise auf die ursprüngliche Gestalt der Synagoge erhaltengeblieben

sind: die grußeisernen Säulen, zwei der ursprünglichen Fenster, die

Wendeltreppe zur Empore oder einige Schnitzereien. 1996 beschloss der

Hirschberger Gemeinderat, das Gebäude zu restaurieren und seiner neuen,

dritten Bestimmung als 'Haus der Kultur und Begegnung' zu übergeben. Die

Einweihung folgte 2001. 'Die Synagoge ist aber auch Symbol für die

450-jährige Geschichte der Juden in Hirschberg', sagt Schnurr. Ein Ort auch

der Mahnung, wie sie das 2014 errichtete Mahnmal für die ermordeten

Hirschberger Juden verkörpert. Letztendlich habe die Synagoge auch die

Funktion eines 'Brückenkopfs‘', so Schnurr. Schon manche Nachkommen der

einstigen jüdischen Bürger haben sich von dem Geist des Raumes einfangen

lassen haben und dort einen Teil ihrer Wurzeln wiedergefunden. Einer Frau,

die ebenfalls ihre Spuren im Ort hinterlassen hat, widmete

Kulturfördervereins-Vorsitzender Karl Heinz Treiber seinen Beitrag zum

Festakt: der jüdisch-slowakischen Künstlerin Katharina Zavarska. Von ihr

stammt auch der Fächer im Treppenhaus des Rathauses. Zwei Arbeiten der viel

zu früh verstorbenen Künstlerin hat Treiber mitgebracht. Zavarskas

Erinnerungen an zwei ihrer Familienmitglieder, die Opfer des Holocausts

wurden. In das textile Material hat die Künstlerin Steine gewebt, wie sie

auch auf den jüdischen Gräbern liegen und besagen: 'Ich war da, ich habe an

dich gedacht.' Einen in seiner schlichten Schönheit mehr als würdigen

musikalischen Rahmen bot dazu Sigrid Haselmann mit sephardischen und

traditionellen Weisen auf der Harfe. "

Link zum Artikel |

Artikel von hr in der "Rhein-Neckar-Zeitung"

vom 18. September 2018: "Hirschberg. Festakt zum 150-jährigen Bestehen

der Alten Synagoge Leutershausen / Bürgermeister Manuel Just würdigt

Bedeutung des Bauwerks. Ein Haus der Begegnung, aber auch der Mahnung

Für Bürgermeister Manuel Just ist die Alte Synagoge ein Haus der Kultur, der

Begegnung und der Versammlung, aber auch ein Raum zur Andacht und Mahnung.

Professor Erhard Schnurr sieht in dem Gebäude noch mehr: einen Ort des

Betens, der jüdischen Feste und der Verkündung der Glaubensinhalte. In

seiner Festrede anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens am vergangenen

Sonntag hob der Fachmann für jüdische Geschichte in Hirschberg noch weitere

wichtige Funktionen hervor: 'Die Synagoge ist ein Symbol für Emanzipation,

Integration und Selbstbewusstsein der damaligen jüdischen Gemeinde. Sie war

ein Ort für Juden und Nicht-Juden. Vermutlich feierten Letztere sogar am Tag

der Einweihung mit.'

Stilvolle Umrahmung. Mit zarten Harfenklängen (Lied: 'The minstrel’s

Adieu to his native land' von John Thomas) eröffnete Sigrid Haselmann den

würdevollen Festakt in der Alten Synagoge. Genauso würdevoll verlief das

Ende, als der Vorsitzende des Kulturfördervereins, Karl Heinz Treiber, die

textile Malerei der jüdisch-slowakischen Künstlerin Katharina Zavarska

vorstellte und über das jüdische Verständnis, wonach der Tod ein Akt des

Lebens ist, philosophierte. Bürgermeister Just hob die besondere Architektur

des geschichtsträchtigen Hauses hervor. Für ihn sei es neben dem Rathaus und

dem Hilfeleistungszentrum eines der wichtigsten Gebäude im Ort. Kurz ging

Just auf die Historie der Alten Synagoge ein, die am 4. September 1868

eingeweiht wurde. 1938 kam das Gebäude in den Besitz der Gemeinde. Mehrfach

wechselte der Eigentümer in der Folgezeit, ehe die Gemeinde 1985 das Gebäude

kaufte: 1996 fiel dann die Entscheidung, das Gebäude zu erhalten und zu

sanieren mit dem Ziel, dort ein Kultur- und Begegnungszentrum zu schaffen.

Rund zwei Millionen Mark wurden investiert. 'Dadurch ist ein echtes

Schmuckstück für die Kommune entstanden', so der Bürgermeister. Professor

Schnurr beleuchtete in seinem Vortrag 'Die Leutershausener Synagoge im

Wandel der Zeit' zunächst die Umstände bei der Grundsteinlegung 1867.

Demnach hatte sich die jüdische Gemeinde, die in der Hauptstraße 1 einen

Betsaal besaß, zwischen 1807 und 1868 nahezu verdoppelt. Es lebten 165 Juden

am Ort und stellten somit 11,5 Prozent der Bevölkerung. Nach der

Machtergreifung der Nazis 1933 erfolgte eine massive Auswanderungswelle.

1936 lebten so nur noch 23 Juden am Ort. 1937 endete quasi die jüdische

Geschichte Leutershausens. Im April 1938 unterzeichnete Eugen Straßburger

den Verkauf des Gebäudes an die politische Gemeinde. Zwei Monate später fand

man ihn auf der Liste der Einwanderer in New York. Schnurr erzählte auch

eine Geschichte von der Pogromnacht 1938, als SA-Leute aus Ladenburg die

Synagoge anstecken wollten. Beherzte Nachbarn hielten sie jedoch davon ab

und teilten ihnen mit, dass es bereits keine Juden mehr am Ort geben würde

und die Synagoge der Gemeinde gehöre. Nach dem Verkauf an die Gemeinde 1938

und den unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen erfolgt 1996 die dritte

Lebensphase, als der Gemeinderat mit dem damaligen Bürgermeister Werner

Oeldorf beschloss, die Synagoge zum Haus der Kultur und Begegnung umzubauen.

'Dies trifft im Grunde genommen gut die einstige Funktion der Synagoge',

betonte Schnurr. Schnurr lobte auch die Arbeit des Arbeitskreises der

Ehemaligen Synagoge, der es zu verdanken sei, dass die Synagoge Ort des

Erinnerns und Mahnens ist und bleibe. Der Festredner erwähnte am Ende seines

Vortrags noch eine weitere Funktion, die er mit dem Wort 'Brückenkopf'

umschrieb: Denn die Nachkommen der jüdischen Familien würden nach

Leutershausen kommen, um Spurensuche zu betreiben: 'Wenn diese Menschen

kommen, habe ich immer das Gefühl, dass sie einen Teil ihrer Geschichte

wieder gefunden haben.' "

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 177-178. |

| Alte Synagoge Leutershausen. Haus der Kultur und Begegnung.

Gemeinde Hirschberg a.d.B. Festschrift zur Eröffnung 2001. hierin insbesondere der Beitrag von: |

| Rainer Gutjahr: Zur Geschichte der Juden in Leutershausen (Auszug

eines Beitrags für das Heimatbuch). S. 11-26. |

| ders.: Der israelitische Elementarunterricht im badischen Leutershausen an

der Bergstraße zwischen dem "Judenedikt" von 1809 und der

Einführung der Simultanschule 1876. In: Gerhard Fritz (Hrsg.):

Landesgeschichte und Geschichtsdidaktik. Festschrift für Rainer Jooß (=

Gmünder Hochschulreihe Nr. 24). Schwäbisch Gmünd 2004 S. 53-71.

Dieser Aufsatz ist auch online zugänglich:

hier

anklicken |

| Art. "Ehemalige Synagoge soll restauriert

werden", in: "Weinheimer Nachrichten" vom 11. November 1978

(Nr. 260). |

| Verschiedene Presseartikel 2001/02, u.a. Art. "Von der

sanierten Synagoge schwärmen alle", in: Mannheimer Morgen vom

22.3.2002. |

| Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -

Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from

their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem

1986. S. 364-365. |

|  Joachim