|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Synagogen in Bayerisch Schwaben

Osterberg (Landkreis Neu-Ulm)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Osterberg bestand eine jüdische Gemeinde bis 1896. Ihre Entstehung geht

in die Zeit um 1800 zurück.

Bereits im 16./17. Jahrhundert waren mindestens zwei

jüdische Familien am Ort. Erstmals werden 1524 Juden am Ort genannt.

Weitere Nennungen liegen aus dem 16. Jahrhundert bis 1574 vor.

Im Jahre 1614 gab Samuel Friedrich Brenz (Name erst nach Taufe),

späterer höchgräflicher Diener zu

Oettingen, geboren aus einer der jüdischen Familien in Osterberg als

Jud Löw, getauft in Feuchtwangen

1599 mit Frau Oedelein und zwei Kindern, eine Schrift unter dem Titel heraus: ‚Jüdischer

abgestreifter Schlangenbalg’, worin er seine früheren Glaubensgenossen und

ihre Religionsschriften von der schändlichsten Seite darstellte. Salomon Zebi (Zvi,

Hirsch) in Aufhausen nahm den literarischen Kampf mit ihm auf (weiteres auf der Seite zu

Aufhausen).

1802 beschloss der regierende Herr der Herrschaften

Osterberg, Weiler und Bühl, Reichsfreiherr Anselm, in einem Bereich südlich

des Marktfleckens Osterberg die Ansiedlung von jüdischen Familien zu erlauben.

Die jüdischen Familien bauten sich hier im Bereich von drei

"Judengassen" (heute heißen alle drei Gassen "Judengasse")

ihre Häuser, eine Synagoge und ein Schulhaus. Gleichfalls wurde ein Friedhof

angelegt. Zur Besorgung der religiösen

Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und

Schächter tätig war. Bei anstehenden Neubesetzungen war die Stelle immer wieder

ausgeschrieben. Zwei Ausschreibungstexte aus den Jahren 1862 und 1871 liegen vor

(siehe unten). 1867 wird ein Lehrer Bloch genannt (Israelit 15.5.1867),

1888 Lehrer M. Kahn (Statistisches Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen

Gemeindebundes 1888 S. 37).

1811/12 wurden 111 jüdische

Einwohner in Osterberg gezählt (19 % der Einwohnerschaft). 1811 wird

"Löb, Handelsjude von Osterberg" zusammen mit den Handelsjuden März und Gerstle

von Fellheim auf dem Markt in Salzburg genannt.

Um 1835/40 lebten in den Häusern im Bereich der Judengasse(n) folgende Familien

(nach heutiger Anschrift der Häuser, oft wohnten je in Häuserhälften zwei

Familien; einige Familien lebten in nicht mehr bestehenden Häusern wie Israel

Ullmann, Handelsjude):

Hauptstraße 19: Pragers Kinder

Hauptstraße 23 mit 3 Häusern: Isaak Behr (Musikant), Abraham Einstein, Samson

Kahn (Metzger), David Schwarz (Handelsjude), Leopold Einstein (Handelsjude)

Hauptstraße 25: Isaak Bacharach (Lohnbäcker) und Samuel Bacharach

(Handelsjude)

Hauptstraße 27: Samson Uhlmann (Roßhändler)

Judengasse 3: Isaak Ullmann (Viehhändler) sowie Samuel Weil (Handelsjude)

Judengasse 4: Witwe Minetta Lengsfelder sowie Heinrich Rößnitz, Sohn des Judas

Jonas

Judengasse 5: Samuel Weil (Handelsjude)

Judengasse 6: Jakob Guggenheimer sowie Samuel Guggenheimer

Judengasse 7: Nathan Laupheimer (Handelsjude)

Judengasse 8: Abraham Steppacher (Lederhändler)

Judengasse 9: Michael Gumper

Judengasse 11: Benjamin Kronheimer (Handelsjude)

Judengasse 12: Isaak Harburger sowie Regina Laupheimer

Judengasse 13: Lazarus Guggenheimer (Viehhänder) sowie Jonas Weil (Handelsjude)

Judengasse 17: Jakob Wolf sowie Moses Bacharach (Schuhmacher)

Judengasse 21: Marx Hanauer (Handelsjude)

Judengasse 22 mit 2 Häusern: Salomon Guggenheimers Relikten sowie Moses

Binswanger (Handelsjude) und Samon Bacharach (Handelsjude)

Judengasse 24: Israelitisches Schulhaus.

1857 wurden in der

jüdischen Schule noch 26 Schüler unterrichtet. Die jüdischen Gemeinden

Osterberg und Altenstadt bildeten ein gemeinsames Rabbinat. Von 1837 an wirkte

Rabbiner Mayer s.A., dann Rabbiner Schwab s.A.; nach dessen Tod wurde Osterberg

dem Rabbinat Augsburg angeschlossen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung (Memmingen,

Augsburg) schnell zurück. 1881 wird als Gemeindevorsteher J. Kahn genannt. 1895

waren es noch elf jüdische Einwohner (in drei Familien). Im Jahr darauf - 1896

- löste sich die Gemeinde auf. Die letzte

jüdische Familie war Familie Liebmann Guggenheimer. Guggenheimer war auch der

letzte jüdische Gemeindevorsteher.

Weitere Angaben zur Geschichte siehe unten im Artikel

von Lehrer Hermann Rose.

Aus der

Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und

Schochet 1862 / 1871

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Dezember 1862:

"Die Israelitische Kultusverwaltung Osterberg, Bezirksgericht

Illertissen in Bayern, sucht einen Schächter (Schochet uBodek =

Schächter und Fleischbeschauer), der sich zugleich als Privatlehrer

eignet, auch in der französischen und englischen Sprache - nötigenfalls

in einer dieser Sprachen - Unterricht erteilen kann; und wird

hauptsächlich auf Religiosität und soliden Charakter gesehen. -

Demselben wird nebst freier Kost und Logis jährlich 150 Gulden

zugesichert. Bewerber um diese Stelle, wollen ihre Gesuche mit

Qualifikationsnoten und Zeugnissen portofrei anher einsenden. Osterberg,

den 6. November 1862. Die israelitische Kultusverwaltung. Der Vorstand:

J.B. Guggenheimer, Jacob Binswanger, Wolf Springer". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Dezember 1862:

"Die Israelitische Kultusverwaltung Osterberg, Bezirksgericht

Illertissen in Bayern, sucht einen Schächter (Schochet uBodek =

Schächter und Fleischbeschauer), der sich zugleich als Privatlehrer

eignet, auch in der französischen und englischen Sprache - nötigenfalls

in einer dieser Sprachen - Unterricht erteilen kann; und wird

hauptsächlich auf Religiosität und soliden Charakter gesehen. -

Demselben wird nebst freier Kost und Logis jährlich 150 Gulden

zugesichert. Bewerber um diese Stelle, wollen ihre Gesuche mit

Qualifikationsnoten und Zeugnissen portofrei anher einsenden. Osterberg,

den 6. November 1862. Die israelitische Kultusverwaltung. Der Vorstand:

J.B. Guggenheimer, Jacob Binswanger, Wolf Springer". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1871:

"In der israelitischen Gemeinde Osterberg an der Illerbahn, Bayern,

wird ein Elementar-, Religionslehrer und Kantor mit einem jährlichen

Gehalt von Gulden 400, freier Wohnung und Schulholz gesucht. Könnte

derselbe auch die Schächterstelle (Schochet) versehen, so würde sich

durch den Naturalbezug des Schächtens der Gehalt wenigstens um Gulden 100

erhöhen. Hiezu Befähigte wollen sich mit Franco-Einsendung ihrer

Zeugnisse, sowie Angabe des Alters und Familienstandes an die hiesige

Kultusverwaltung wenden. Eintritt könnte schon nächsten Monat erfolgen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1871:

"In der israelitischen Gemeinde Osterberg an der Illerbahn, Bayern,

wird ein Elementar-, Religionslehrer und Kantor mit einem jährlichen

Gehalt von Gulden 400, freier Wohnung und Schulholz gesucht. Könnte

derselbe auch die Schächterstelle (Schochet) versehen, so würde sich

durch den Naturalbezug des Schächtens der Gehalt wenigstens um Gulden 100

erhöhen. Hiezu Befähigte wollen sich mit Franco-Einsendung ihrer

Zeugnisse, sowie Angabe des Alters und Familienstandes an die hiesige

Kultusverwaltung wenden. Eintritt könnte schon nächsten Monat erfolgen.

Osterberg, den 14. April 1871. Die Vorstände." |

Über

die Geschichte der jüdischen Gemeinde Osterberg (Artikel von Lehrer Hermann

Rose, 1932)

1. In der

"Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" schrieb der jüdische Lehrer Hermann Rose am 1.12.1932 einen

kurzen Artikel zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Osterberg: 1. In der

"Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" schrieb der jüdische Lehrer Hermann Rose am 1.12.1932 einen

kurzen Artikel zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Osterberg:

"Altenstadt in Schwaben. Über die

frühere jüdische Gemeinde Osterberg schreibt uns Herr Hauptlehrer Rose

in Altenstadt in Schwaben: Zu den einstigen, jetzt aber aufgelösten jüdischen

schwäbischen Landgemeinden gehört auch das von hier (sc. Altenstadt) nur 1 1/4

Wegstunden entfernt gelegene Osterberg. Das Alter dieser jüdischen Gemeinde ist

nicht bedeutend. Wohl wird schon in Miedels 'Geschichte der Juden von Memmingen'

im Jahre 1550 ein Jude namens Michel von Osterberg erwähnt, doch ist erst 1802

die Entstehung einer Gemeinde nachweisbar. Damals entschloss sich der

Reichsfreiherr Anselm von Osterberg unterhalb des gleichnamigen Marktfleckens

'eine Ortschaft anzulegen und darin Juden zu etablieren und in Schutz zu

nehmen', Es sollten bis zu 30 Judenehen Aufnahme finden, die aber bis 1811 schon

auf 39 angewachsen waren. Die aufgenommenen Familien kamen aus verschiedenen

Gemeinden, darunter aus den Nachbargemeinden Altenstadt und Fellheim und dem

entfernteren Deggingen (sc. Mönchsdeggingen), welches auch längst als Gemeinde

aufgehört hat. Nach wenigen Jahrzehnten hatte sich ein blühendes jüdisches

Gemeinwesen mit eigener Volksschule entwickelt, das mit der hiesigen jüdischen Gemeinde

zusammen bis 1870 ein Distriktsrabbinat bildete. Doch schon ab 1862 verzogen die

ersten Juden von Osterberg nach dem nahegelegenen Memmingen und mit dem Eintritt

der vollen Freizügigkeit, da der Ort vom Verkehr zu sehr abgelegen war, schmolz

die Gemeinde mehr und mehr zusammen, bis 1905 der letzte israelitische Bürger

zu Grabe getragen wurde, nachdem schon 1896 die Vereinigung mit Altenstadt

stattgefunden hatte. Die Synagoge war verkauft und abgebrochen worden. Der am

Hügelabhang nahe am Ort gelegene Friedhof wurde von der hiesigen Gemeinde in

Obhut genommen.

Über den Friedhof aber war bei Gründung der Osterberger Gemeinde folgender

Punkt im Judenschutzbrief enthalten: 'Ihre Toten dürfen sie auf einem

unentgeltlich anzuweisenden, 40 Quadratschuh großen Platz begraben, den sie

einzäunen müssen. - Wer an dem Friedhof einen Frevel begeht, soll bestraft

werden, wie wenn er sich an einem christlichen vergangen hätte." Dieser

Satz sollte nun in diesem Jahre seine Aktualität erhalten. Obzwar schon fast

drei Jahrzehnte in Osterberg keine Israeliten mehr wohnten, blieb der Ruheplatz

der Toten unbehelligt bis zum verflossenen Frühjahre. Da hatten auch hier 'rohe

Kräfte sinnlos gewaltet'. Sechs größere Grabdenkmäler waren mit Gewalt

umgeworfen worden und zwei waren zerbrochen. Obwohl die Polizei sofort von der

hiesigen Kultusverwaltung verständigt wurde, konnte bis heute der Täter nicht

ausfindig gemacht werden. Da aber auch im Laufe der Jahre die hölzerne

Umfriedung recht schadhaft geworden war, sorgte die hiesige Gemeinde unter

finanzieller Beihilfe der bayerischen israelitischen Gemeindeverbandes für

Herstellung eines dauerhaften Drahtzaunes sowie für Wiederaufrichtung und Ausbesserung

der Grabsteine. Es ist wohl nun zu hoffen, dass dieser geheiligte Ort der Toten

von weiterer Verunglimpfung verschont bleibt. |

|

2. Der Osterberger Judenschutzbrief

(Quelle: Rose: Geschichtliches der Israelitischen

Kultusgemeinde Altenstadt 1931 S. 90-92)

- Zu den schwäbisch jüdischen Landgemeinden gehörte auch die nur 1 1/2

Wegstunden von hier (sc. Altenstadt-Illereichen)

entfernt gelegene zu Osterberg. Sie war aber viel jüngeren Datums als die

hiesige, wenn auch schon nach Miedel zur Mitte und gegen Ende des 16.

Jahrhunderts in den Memminger Akten Juden aus Osterberg genannt werden.

Jedenfalls kann man in dieser Zeit von keiner Gemeinde sprechen und es findet

sich auch unter den hiesigen Urkunden keinerlei Hinweis auf deren Existenz,

während im hiesigen Memorbuch der Rabbiner Abraham Meyer aufgeführt wird als

"einer von den Gründern Osterbergs". Die eigentliche Gründung ist

nach dem vorliegenden Schutzbriefe erst 1802 unter dem Reichsfeiherrn Anselm von

Osterberg erfolgt. Sowohl aus der Nähe, wie von hier und Fellheim, als auch aus

der Ferne, so aus Oberdorf, fanden Familien in

Osterberg Aufnahme. Die Ansiedelung wuchs schnell an, sodass 1811 nach Miedel

schon 39 Familien genannt wurden. Osterberg bildete mit Altenstadt zusammen ein

Distriktsrabbinat bis 1870, in welchem Jahre nach dem Tode des sel. Rabbiners

Schwab der Schluss an das zu Augsburg erfolgte. Der vom 7. Juli 1802 datierende

Judenschutzvertrag lautete:

- Die Juden dürfen sich des Schutzes solange versichert halten, als im

Reich Juden geduldet werden.

- Sie dürfen ungehindert ihre Religion ausüben. Streitigkeiten außer

Verbal- und Realinjurien unterstehen ihrer eigenen Gerichtsbarkeit, ebenso

Schuldklagen Jud gegen Jud. Über 5 Fl. darf ohne Genehmigung der

Ortsobrigkeit nicht gestraft werden und dann gebührt dieser die Hälfte der

Strafe. Für eigene Bedürfnisse dürften sie Gelder eingeben, ihre Parnosen

(Vorstände) erwählen, usw.

- Sie dürfen christliche Sabbatmägde dingen, eine eigene Synagoge

erbauten, für die sie einen jährlichen Grundzins von 4 fl. zu zahlen

haben; wenn sie die Zahl von 50 Ehen überschritten haben, dann hat jeder

Neuaufgenommene 25 fl. an die Judengemeindekasse anzuliefern. Ein Platz für

die Synagoge wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

- Ihre Toten dürfen sie auf einem unentgeltlich anzuweisenden, 40

Quadratschuh großen Platz begraben, den sie einzäunen müssen. Zu einer

Vergrößerung lässt die Herrschaft den Grund um 1 1/2 fl. für den

Quadratschuh ab. Wer an dem Friedhof einen Frevel gehet, soll bestraft

werden, wie wenn er sich an einem christlichen vergangen hätte.

- Sollte es sich ereignen, dass ein Totenfall an einem Feiertag geschieht,

wo auch Christen zugleich Feiertag haben, so sollen die Christen die

Erlaubnis haben, die Totenbahre und das Grab gegen Bezahlung zu machen.

- Für das Lauber- oder Pfingstfest bekommen sie das nötige Laub durch den

herrschaftlichen Holzwart gegen Belohnung angewiesen.

- Zur Dauch (Mikwe) der Judenweiber, die auf Kosten der Juden herzustellen

ist und für die der Quadratschuh um 1 1/2 fl. abgegeben wird und ein

jährlicher Grundzins von 3 fl. bezahlt werden muss, soll ein Bronnenwasser

hergeleitet werden; das lässt die Herrschaft besorgen, aber die

Unterhaltungskosten haben die christlichen und jüdischen Wasserbenützer

gemeinschaftlich zu tragen nach der Zahl der Haushaltungen.

- Sie dürfen mit allem handeln außer Bier und Branntwein, doch ohne

Erlaubnis keine christlichen Häuser oder Grundstücke kaufen noch besitzen

und haben sich des Memminger Gewichts und Maßes zu bedienen.

- Sie dürfen ihren Rabbiner und Schulmeister selbst wählen oder einen

benachbarten kommen lassen. Diese sollen von Bezahlung des Schutzgeldes

befreit sein, müssen aber alle Sabbat für die Ortsherrschaft das

gewöhnliche Gebet verrichten.

- Die Judenweiber genießen ihre Freiheit, selbst wenn ihr Mann aus der

Religion austreten sollte.

- Sie dürfen in der neuen Tafern in der Judengasse Musikanten halten außer

in den Zeiten, da bei den Christen Tänze usw. verboten sind.

- Die Judenschaft ist von der Gemeinde ganz unabhängig, hat also weder

Bürger- noch Weiderecht, kann aber auch nicht zu Steuern, Rekrutierung usw.

herangezogen werden.

- Die Juden dürfen im herrschaftlichen Wald durch einen eigenen Hirten an

unschädlichen Orten gegen ein jährliches Weidegeld von 1 fl. von jeder Ehe

Pferde und Hornvieh weiden lassen und zwar bis zu 20 Stück.

- Die Herrschaft wird die Wohnungen selbst bauen lassen und nach Vollendung

den Bau den Juden überlassen, wofür die Hälfte des Kaufschillings, von

dem bei der Aufnahme gleich eine später abzuziehende Kaution von 60 fl. zu

hinterlegen, bar gegeben, die andere in Zielen zu 5 Prozent verzinslich mit

jährlich 20 fl. abgetragen werden muss. Wer selbst bauen will, bekommt den

Quadratschuh für Grund und Hofraithung um 1 fl., die Ziegel und das Holz zu

gleichem Preis wie die Christen; dafür müssen sofort 40 fl., nach einem

Jahr weiter 20 fl., der Rest in Zielen abgetragen werden mit je 25 fl. und 5

Prozent Verzinsung. Auswärtige Handwerksleute dürfen nur unter besonderen

Verhältnissen genommen werden. In Christenhäusern dürfen sie nur so lange

wohnen, bis ihr Haus erbaut ist.

- Die Judenschaft ist der Herrschaft gleichwie de Christen untertan, getreu

und gerichtbar.

- Jeder Schutzjude und jeder Judensohn oder -Tochter, die sich verheiraten,

haben an die gnädige Frau und Fräulein 11 fl. Handschuhgeld zu entrichten,

für Protokollierung der Aufnahme 2 fl. nebst einem Hemd oder dafür 1 fl.,

Die Kanzleytaren sind für sie die gleichen wie für die Christen.

- Es sollen bis zu 30 Judenehen bestehen dürfen, bei weiteren Aufnahmen

wird vor allem auf guten Leumund gesehen; das Schutzgeld beträgt 11 fl. und

ist vierteljährlich abzuliefern. Eine Witwe zahlt nur 5 1/2 fl., ein elternloser

Sohn unter 18 Jahren ist frei, muss aber den Schutz der Herrschaft einholen,

bis zur Verheiratung oder zum 24 . Jahr bezahlt er dann das halbe

Schutzgeld. Jeder Besitzer einer Wohnung steuert als Grundzins 2 fl. und

eine Gans oder dafür 30 kr.; das Gleiche gilt, wenn eine Wohnung in zwei

Partien geteilt werden sollte. Wer über 75 Jahre alt ist, ist von allen

Abgaben frei.

- Will ein Lediger in eine andere Herrschaft ziehen, so hat er 12 fl.

Nachsteuer zu entrichten, ein Verheirateter aus dem Erlös der Wohnung 10

Prozent.

- Die Schutzjuden sind in Osterberg zollfrei, andere haben Zoll zu bezahlen.

- In Sterbefällen ist an die Ortsherrschaft bei Kindern unter 15 Jahren 1

fl., bei älteren 2 fl. zu entrichten. Grabgelder für fremde Juden bestimmt

die Herrschaft; Betteljuden sind frei.

- Die Juden dürfen Vieh schlachten und haben von jedem Stück die Zunge

oder 12 kr, von Kälbern oder Schafen 3 kr. abzuliefern.

- Bier, Essig oder Branntwein müssen sie in der neuen Tafern oder im

herrschaftlichen Bräuhaus abnehmen, wie sie überhaupt die Osterberger

Geschäfte in erster Linie berücksichtigen und gute Eintracht mit den

Christen halten sollen, damit die Nahrungszweige in der Herrschaft vermehrt

werden. Koscherer Wein soll von einem aus der Judenschaft eingelegt werden;

dafür ist die 13. Maß mit dem Preis, wie der Wein ausgeschenkt wird, an

die Herrschaft zu verumgelten (zu versteuern).

- Wer sich in seinen Rechten beeinträchtigt glaubt, soll sich nicht an eine

andere Herrschaft wenden, sondern bei der Kanton Donauischen Ritterschaft um

gütige Vermittlung einkommen. Wird hier kein Ausgleich gefunden, so soll

der Kaiser oder das Reichsgericht entscheiden. Klagen gegen Christen müssen

bei der herrschaftlichen Beamtung vorgebracht werden.

- Wer auswärts etwas begeht, das die Osterbergische Judenschaf in üblen

Ruf bringt, der wird des Schutzes entlassen oder gebührend gestraft.

- Der Schutzbrief ist alljährlich vorzulesen, wobei jeder, der über 13

Jahre alt ist, zugegeben sein muss. Von demselben sind zwei Abschriften zu

fertigen, von denen eine die Herrschaft, die andere die Judenschaft

ausgehändigt erhält.

|

Auswanderungen aus Osterberg und anderen Gemeinden in Bayerisch-Schwaben (1840)

Artikel

in "Israelitische Annalen" vom 21. Februar 1840: "Aus Schwaben,

Februar 1840. ... Artikel

in "Israelitische Annalen" vom 21. Februar 1840: "Aus Schwaben,

Februar 1840. ...

Die Auswanderungslust ist bei den Israeliten unseres Kreises noch

immer im Zunehmen begriffen, und scheint ihren Höhepunkt erreichen zu

wollen. Fast in jeder Gemeinde schicken sich Mehrere an, auf das nächste

Frühjahr ihr Vaterland zu verlassen, und jenseits des Weltmeers ihr Glück zu

suchen, am meisten in Ichenhausen,

der größten israelitischen Gemeinde in Schwaben, mit ungefähr 200 Familien.

Wenn ich anders recht berichtet bin, sollen an diesem Orte allein 60

Personen an die Reise denken, denen sich die Auswanderer von Osterberg

(einer zum Rabbinate Altenstadt

gehörigen kleinen und armen Gemeinde von kaum 25 Familien) etwa 20 an der

Zahl anschließen wollen.

Das Auswandern ist bei uns eigentlich nichts Neues, obwohl es freilich nie

so stark und allgemein gewesen. Man war längst daran gewöhnt, dass

Jünglinge, die mit dem Wanderstab in der Hand in die Welt hinausgegangen

waren, zuletzt aus Mangel an Aussicht auf ein Etablissement in ihrem

Geburtsorte (da abgesehen von dem harten Zunftzwang, in Flecken und Dörfern

die Professionen so leicht übersetzt werden), in verschiedenen fremden

Ländern sich niederließen. Auch zogen seit undenklicher Zeit unbemittelte

Mädchen (bisweilen alljährlich) in ganzen Scharen (vom bessern Verdienste

gelockt) nach Italien, wo sie sich in den jüdischen Gemeinden als

Dienstmädchen verdungen, und manche auch verblieben. Jetzt hingegen ist

Nordamerika, woher von den früher Eingewanderten die vorteilhaftesten

Berichte kommen, zum Teil begleitet von gewichtigen klingenden Zeugnissen

ihres Wohlstandes zur Erfreuung ihrer zurückgelassenen Angehörigen, das

einzige Ziel Aller, die dem Heimatlande 'Lebewohl' sagen wollen, und der Weg

dahin ist so geebnet, und die Zuversicht, dort gesicherten Unterhalt zu

finden, so groß, dass nicht bloß Verlobte und junge Leute, die einander zu

heiraten gedenken, sondern auch bejahrte Eheleute, ja Familien mit

zahlreichen Kindern sich getrost auf die Reise vorbereiten, ihre Realitäten

verkaufen usw. und auf den Ozean und den fernen Weltteil ihre Hoffnung

setzen.

Ob aber Allen, die sich mit dieser Idee herumtragen, eine alsbaldige

Übersiedelung zu raten wäre, ist eine andere Frage, die ich nicht sofort

bejahen möchte. Es scheint mir sogar die Furcht nicht unbegründet, dass die

schmeichelhafte Aussicht in Amerika ein Eldorado zu finden, die manche junge

Leute sich so gern vorhalten, ihnen sehr nachteilig werden, und ihrem Eifer,

sich hier zu brauchbaren und tüchtigen Mitgliedern der bürgerlichen

Gesellschaft zu qualifizieren, Eintrag tun dürfte. Für diese wird daher

vielleicht die Ermahnung nicht überflüssig sein, dass wer in der neuen Welt

seinen Zustand verbessern, d. h. von seinen Kräften und Fertigkeiten einen

freien ungehinderten Gebrauch machen will (mehr darf Niemand erwarten!),

diese zuvor in der alten brav ausgebildet haben muss, und wer hier nicht

viel taugt, auch dort auf kein solides Glück zu rechnen hat.—

Vor kurzem erhielt (der nunmehr verstorbene Herr H. Löwenstein in

Altenstadt vom Rabbiner zu

Richmond in Virginien (wo die meisten Israeliten, die aus

Altenstadt ausgewandert, sich

befinden) ein Schreiben, worin er ersucht wurde, zwei Gesetzrollen (=

Torarollen), eine Megillah, einen Schofar und Machsorim dorthin zu

schicken. (Die Gesetzrollen sind auch schon bestellt). Es hat sich nämlich

daselbst vor einiger Zeit unter |

den

deutschen Israeliten, die früher die portugiesische Synagoge besucht, ein

Verein gebildet, welcher ein eigenes Gotteshaus mit deutschem Ritus zu

gründen beabsichtigt. — Die Berichte der Eingewanderten stimmen alle überein

in der Klage über den argen Indifferentismus der amerikanischen Juden. Einer

drückt sich darüber folgendermaßen aus: 'Unsere Religion hat sich nicht der

besten Anhänglichkeit zu erfreuen, und sehr viele unserer Glaubensgenossen

in Amerika sind es bloß dem Namen nach und ihr ganzer Lebenslauf

widerspricht dem eines Israeliten.' Eine Hauptursache davon liegt wohl in

der fehlenden oder mangelhaften Gemeindeverfassung, da Leute, die aus den

verschiedensten Ländern durch bloßen Zufall an einen Ort geworfen worden,

sich nicht leicht vereinigen und über die zu treffenden Einrichtungen

verstehen, und so müssen denn bald in Ermangelung aller geistlichen Leitung

und öffentlichen Religionsunterrichts Unwissenheit und Lauheit in religiösen

Dingen einreißen. (Übrigens muss man wissen, dass auch die Christen in den

Vereinigten Staaten mit Gotteshäusern und Geistlichen sehr schlecht versehen

sind.) Mögen die Deutschen, die jetzt in größeren Gesellschaften einwandern,

auch im Lande der Freiheit zusammenhalten, und die treue Anhänglichkeit an

den Glauben der Väter bewahren, aber nicht bloß für die äußern Requisiten

des Kultus, sondern mehr noch und hauptsächlich für die eigentlichen Hebel

des religiösen Lebens, für einen gediegenen Volks- und Jugendunterricht in

Synagoge und Schule Sorge tragen! den

deutschen Israeliten, die früher die portugiesische Synagoge besucht, ein

Verein gebildet, welcher ein eigenes Gotteshaus mit deutschem Ritus zu

gründen beabsichtigt. — Die Berichte der Eingewanderten stimmen alle überein

in der Klage über den argen Indifferentismus der amerikanischen Juden. Einer

drückt sich darüber folgendermaßen aus: 'Unsere Religion hat sich nicht der

besten Anhänglichkeit zu erfreuen, und sehr viele unserer Glaubensgenossen

in Amerika sind es bloß dem Namen nach und ihr ganzer Lebenslauf

widerspricht dem eines Israeliten.' Eine Hauptursache davon liegt wohl in

der fehlenden oder mangelhaften Gemeindeverfassung, da Leute, die aus den

verschiedensten Ländern durch bloßen Zufall an einen Ort geworfen worden,

sich nicht leicht vereinigen und über die zu treffenden Einrichtungen

verstehen, und so müssen denn bald in Ermangelung aller geistlichen Leitung

und öffentlichen Religionsunterrichts Unwissenheit und Lauheit in religiösen

Dingen einreißen. (Übrigens muss man wissen, dass auch die Christen in den

Vereinigten Staaten mit Gotteshäusern und Geistlichen sehr schlecht versehen

sind.) Mögen die Deutschen, die jetzt in größeren Gesellschaften einwandern,

auch im Lande der Freiheit zusammenhalten, und die treue Anhänglichkeit an

den Glauben der Väter bewahren, aber nicht bloß für die äußern Requisiten

des Kultus, sondern mehr noch und hauptsächlich für die eigentlichen Hebel

des religiösen Lebens, für einen gediegenen Volks- und Jugendunterricht in

Synagoge und Schule Sorge tragen!

Derselbe neue Amerikaner schreibt (in einem Briefe von etwas älterem Datum)

aus Philadelphia, wo eine deutsche und eine portugiesische

Gemeinde, dass die erste in ihrer Synagoge noch sehr viele Missbräuche habe,

letztere hingegen in ihrem neuen Gotteshause (das mit dem israelitischen

Tempel zu Wien viele Ähnlichkeit hat) einen wohlgeordneten und ansprechenden

Gottesdienst halte, dass sie dennoch nur einen Chasan hat, und es dort weder

ein Rabbinat noch eine Religionsschule gibt. Ich hoffe, bald im Stande zu

sein. Ihnen von dorther für die Annalen genauere Nachrichten mitteilen zu

können.". |

Zu einzelnen

Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über die aus Osterberg stammende Familie

Binswanger

80. Geburtstag von Sophie Kahn geb. Weil aus Osterberg

(in München 1932)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1934: "80. Geburtstag. Am 12. September dieses Jahres kann

Frau Sophie Kahn, geb. Weil, München, Frauenhoferstraße 2, geboren am

12. September 1854 in Osterberg, in seltener Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag

begehen. Wir wünschen der bescheidenen und gütigen alten Dame einen langen

sorgen- und beschwerdelosen Lebensabend." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1934: "80. Geburtstag. Am 12. September dieses Jahres kann

Frau Sophie Kahn, geb. Weil, München, Frauenhoferstraße 2, geboren am

12. September 1854 in Osterberg, in seltener Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag

begehen. Wir wünschen der bescheidenen und gütigen alten Dame einen langen

sorgen- und beschwerdelosen Lebensabend." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

S. Kahn sucht eine Haushaltshilfe

(1879)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Mai 1879: "Ein schon bejahrtes

Frauenzimmer, anständig, welches gut im Kochen und auch im Häuslichen

bewandert ist, findet ein gutes Unterkommen zur Verpflegung eines ganz

alleinstehenden Mannes gegen gute Belohnung (Eintritt möglichst sogleich)

bei S. Kahn, Osterberg in Schwaben, Bayern, Post Kelmünz a. d.

Iller." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Mai 1879: "Ein schon bejahrtes

Frauenzimmer, anständig, welches gut im Kochen und auch im Häuslichen

bewandert ist, findet ein gutes Unterkommen zur Verpflegung eines ganz

alleinstehenden Mannes gegen gute Belohnung (Eintritt möglichst sogleich)

bei S. Kahn, Osterberg in Schwaben, Bayern, Post Kelmünz a. d.

Iller." |

Zur Geschichte der Synagoge

Die Synagoge der jüdischen Gemeinde wurde

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. Nach Auflösung der

jüdischen Gemeinde 1896 wurde sie - wie auch das Gebäude der jüdischen Schule

- verkauft. Die ehemalige Synagoge wurde zwischen 1910 und 1920 abgebrochen.

Standort: Judengasse (die Synagoge hatte die

frühere Hausnummer 114).

Darstellung / Pläne

Historische Darstellung:

|

Historischer Stich von

Osterberg (19. Jahrhundert). Mit Pfeil markiert: die ehemalige Synagoge

inmitten der Häuser in der

jüdischen Wohnsiedlung "Judengasse"

(Quelle: G. Römer, Schwäbische Juden S. 26) |

| |

|

|

Plan des südlichen Teiles von

Osterberg 1823.

Schwarz markiert die jüdischen Häuser im

Bereich von

Judengasse / Hauptstraße. |

Ausschnitt aus dem Plan links.

Eingetragen sind

die Synagoge und das Israelitische Schulhaus |

| |

Quelle: P. Fassl

/ D. Pfister: Dokumentation zur Geschichte und Kultus der Juden in

Schwaben.

Band II. Hausbesitz um 1835/40. Augsburg 1993. |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

|

|

|

Straßenschild

"Judengasse" |

Judengasse 24: hier stand die

jüdische Schule. |

|

| |

|

|

|

|

|

Teilansichten der

"Judengasse(n)". Die älteren Gebäude stammen noch aus der Zeit

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

und wurden von jüdischen Familien

erbaut. |

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

Dezember 2019:

Presseartikel zu den Spuren der

jüdischen Geschichte vor Ort

|

Artikel

von Ralph Manhalter in der "Augsburger Allgemeinen" vom 5.

Dezember 2019:

"Wo die jüdische Gemeinde in Osterberg Spuren hinterlies

Nicht nur in Altenstadt, auch in

Osterberg, hatten sich Juden niedergelassen. Wie es dazu kam und warum die

Gemeinde wieder verschwand.

Die Häuserzeile entlang der Hauptstraße mutet fremd an, so gar nicht typisch

schwäbisch. Die Gebäude stehen mit der Traufseite zur Gasse, nicht mit dem

First, so wie die Höfe der Bauernschaft. Eine ähnliche Ansicht kennt man aus

Altenstadt und Illereichen. Auch dort,

wie im benachbarten Fellheim, bemerkt

der aufmerksame Beobachter, dass diese Anwesen vom ansonsten

landwirtschaftlich geprägten Ortsbild abweichen. Schließlich hatte auch

Osterberg eine jüdische Bevölkerung mit all ihren dazugehörenden kultischen

Einrichtungen beheimatet. Charakteristisch für die Bauweise sind die

zahlreichen Mansarddächer, welche bis dahin in den rein

bäuerlich-schwäbischen Dörfern größtenteils unbekannt waren.

Die Juden zahlten Schutzgeld an den Freiherren. Zunächst waren es vor

allem jüdische Viehhändler, die im 16. Jahrhundert nach Osterberg kamen.

Durch Repressionen, die eine freie Berufswahl unmöglich machten, blieben den

Juden nur wenige Tätigkeiten, die sie ausüben durften. Und die lagen vor

allem im Bereich Handel und Geldwesen. Allerdings kann von einer Ansiedlung

größeren Ausmaßes erst mit der Anwerbung der Israeliten durch den örtlichen

Reichsfreiherrn Anselm von Osterberg 1802 gesprochen werden. Schutz gegen

Steuer lautete dann die Devise. Denn von den Abgaben, welche die Juden zu

begleichen hatten, konnte der Freiherr seine Kasse erheblich aufbessern. Um

1830 waren ungefähr 20 Prozent der Einwohner israelitischen Glaubens. Damit

war jedoch der Zenit erreicht. Gleichzeitig ging der bisher vorherrschende

Hausierhandel zugunsten des Großhandels zurück. Ebenso wirkten die jüdischen

Geschäftetreibenden wesentlich am Marktaustausch zwischen

landwirtschaftlichen und industriellen Gütern mit: Sensen und Dreschflegel

gegen Getreide und Feldfrüchte.

In den Folgejahren entstanden Synagoge, Schule und

Friedhof. Zuvor mussten die Toten der

Judenherrschaft entweder in

Altenstadt oder in Fellheim

bestattet werden. Die letzte Beisetzung auf dem am Hang gelegenen jüdischen

Friedhof fand 1906 statt. Nicht mehr

erhalten ist die ehemalige Synagoge, die mit ihrer welschen Haube auf dem

gemauerten Türmchen sicherlich einen äußerst malerischen Anblick geboten

hatte. Auch ein jüdisches Ritualbad, eine sogenannte Mikwe wird in der Nähe

vermutet. Mit dem Tod des letzten Rabbiners 1870 wurde Osterberg dem

größeren Rabbinat Altenstadt

zugeordnet. Das Schulhaus der Kultusgemeinde hingegen besteht in veränderter

Form bis heute. Aus der Frühzeit der Einrichtung sind noch die Lehrernamen

Bloch, Seligmann und Kahn überliefert, wie in der ausführlichen Haus- und

Hofbeschreibung Osterbergs von Ingeborg und Ferdinand Magel nachzulesen ist.

Was heute noch von der jüdischen Gemeinde in Osterberg übrig ist.

Auch den idyllischen Friedhof im Südwesten des Ortes gibt es noch. Dessen 45

Grabsteine erinnern noch an jene ferne Kultur, deren Koexistenz mit der

christlichen Bevölkerung im 20. Jahrhundert ein furchtbares Ende fand. Dabei

waren die Jahrzehnte vor den nationalsozialistischen Gräueln durchaus

vielversprechend: Die in der Zeit um die Deutsche Reichsgründung 1871

verabschiedeten Gesetze billigten den Juden eine vollkommene

Gleichberechtigung neben den christlichen Staatsbürgern zu. Da gleichzeitig

die Industrialisierung verbunden mit einer Verbesserung der Infrastruktur

(man denke hier vor allem an den Eisenbahnbau) in unserer Region einen

steilen Aufstieg nahm, entschlossen sich immer mehr Osterberger Israeliten,

in die nahegelegenen Städte Memmingen und Ulm umzusiedeln. 1908 war

lediglich noch eine Familie jüdischen Glaubens im Ort gemeldet. In der Folge

wurden Schulhaus und Synagoge, die bald darauf abgerissen wurden, verkauft.

Die Jahre überdauert haben Flurnamen wie 'Am Judengraben' oder 'Am Judenweg'

sowie die drei Judengassen, die immer noch von der südlichen Hauptstraße

nach Osten abzweigen – dort wo sich vor mehr als zweihundert Jahren eine

eigene Gemeinde mit einer heute so fremd anmutenden Kultur gebildet hatte. "

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

|

(Hauptlehrer) Hermann Rose: Geschichtliches der

Israelitischen Kultusgemeinde Altenstadt 1931 S. 90-92 (er beruft sich

mehrfach auf Miedel: Geschichte der Juden in Memmingen).

|

|

Gernot Römer: Schwäbische Juden.

Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten. Augsburg 1990.

|

|

Israel Schwierz: Steinerne

Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. A 85. München 1988 S. 261.

|

|

Michael Trüger: Der jüdische

Friedhof in Osterberg / Schwaben. In: Der Landesverband der Israelitischen

Kultusgemeinden in Bayern. 15. Jahrgang Nr. 84 vom Dezember 2000 S. 13.

|

|

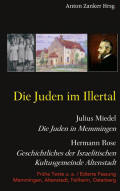

Anton

Zanker (Hrsg.): Die Juden im Illertal. Darin auch: Julius Miedel:

Die Juden in Memmingen. Hermann Rose: Geschichtliches der

Israelitischen Kultusgemeinde Altenstadt. Frühe Texte u.a./ Edierte Fassung

Memmingen, Altenstadt, Fellheim, Osterberg. Hardcover 688 S. Anton

Zanker (Hrsg.): Die Juden im Illertal. Darin auch: Julius Miedel:

Die Juden in Memmingen. Hermann Rose: Geschichtliches der

Israelitischen Kultusgemeinde Altenstadt. Frühe Texte u.a./ Edierte Fassung

Memmingen, Altenstadt, Fellheim, Osterberg. Hardcover 688 S.

Verlag BoD - Books on Demand. Norderstedt 2021. ISBN 978-3-7534-2473-6.

Informationsseite des Verlages mit Leseprobe

Anmerkung: Neben zwei frühen Texten, die vor dem Drama der Intoleranz

entstanden, nämlich von Julius Miedel und Hermann Rose, werfen auch heutige

Autoren auf die Geschichte vor der Geschichte der Juden im Illertal, in der

Region zwischen Kempten und Altenstadt / Iller. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|