|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Kleinwallstadt (VG

Kleinwallstadt, Kreis

Miltenberg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Kleinwallstadt bestand eine jüdische Gemeinde bis

1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1719

wird erstmals ein Jude aus Kleinwallstadt genannt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1803 acht jüdische Familien, 1814 52 jüdische Einwohner (4,3 % von

insgesamt 1.212 Einwohnern), 1867 66 (4,9 % von 1.359), 1880 54 (3,8 % von

1.425), 1892 72 (in 12 Familien), 1893 69 (in elf Familien), 1900 81 (5,5 % von 1.477).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Kleinwallstadt 12

Familien genannt. Die Namen der Matrikelinhaber fehlen jedoch (für den

Bereich des ehemaligen Landgerichtes Kleinwallstadt)

vollständig.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine Religionsschule (von 1899 an für einige Jahre Elementarschule in

einem dazu neu erbauten jüdischen Schulhaus) und

ein rituelles Bad (im Untergeschoss der Synagoge). Die Toten der Gemeinde wurden

im jüdischen Friedhof Schweinheim bei

Aschaffenburg beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war

ein Religionslehrer (nach 1899 für einige Jahre ein Elementarlehrer, s.u. bei

Lehrer Simon Grünfeld) angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet

tätig war.

Um 1871 wird Lehrer Kleiner genannt (siehe unten); zum "angehörigen

Schulsprengels" von Kleinwallstadt gehörten damals

Großwallstadt,

Sulzbach,

Hofstetten und

Hausen (siehe Angabe in der Kollekte 1871). Um 1888/1889 war Lehrer Halle am Ort; er unterrichtete damals auch die jüdischen

Kinder in Hofstetten. 1892 war S. Kahn

Lehrer, Kantor und Schochet in Kleinwallstadt. Es gab in diesem Jahr in der

Religionsschule der Gemeinde 14 Kinder zu unterrichten. Zur jüdischen Gemeinde

Kleinwallstadt gehörten nach dem "Statistischen Jahrbuch des

Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" von 1892 auch die Gemeinden in

Hofstetten und

Großwallstadt beziehungsweise

wurden von ihr mitbetreut. 1893 wird als Lehrer, Kantor und Schochet Simon

Grünfeld genannt. Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat Aschaffenburg.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: Um 1871 Max Freund, um 1879/1899 Liebmann Freund.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Moritz Freund (geb.

14.11.1889 in Kleinwallstadt, vor 1914 in Aschaffenburg wohnhaft, gef.

26.2.1916).

Um 1924, als noch 50 jüdische Einwohner gezählt wurden (3,0 % von

insgesamt 1.656), war Gemeindevorsteher Richard Grünebaum. Als Lehrer der

damals nur noch zwei schulpflichtigen jüdischen Kinder kam Lehrer Leopold

Lehmann aus Eschau nach Kleinwallstadt. Er war

auch Schochet in Kleinwallstadt. 1932 waren die Gemeindevorsteher Richard

Grünebaum (1. Vors.), Max Stern (2. Vors.) und Sally Reis (3. Vors.). Als Lehrer

war Julius Stern tätig. Er unterrichtete im Schuljahr 1931/32 fünf jüdische

Kinder in Religion.

1933 wurden noch 45 jüdische Einwohner gezählt (2,3 % von

insgesamt 1938 Einwohnern). Noch in diesem Jahr kam es zu ersten

Anschlägen auf die Synagoge und die jüdischen Wohnhäuser, wo (mehrfach in der

Folgezeit) die Fenster eingeworfen wurden. Zwischen 1934 und 1935 verließen

fünf der jüdischen Einwohner den Ort, weitere 16 zwischen 1936 und 1938. 1938

wurden die letzten jüdischen Einwohner der Gemeinde Aschaffenburg

angegliedert. Insgesamt verließen bis 1938 38 der jüdischen Einwohner

den Ort; von ihnen emigrierten 16 in die USA, vier nach Holland, je zwei nach

Frankreich und Palästina. Die anderen verzogen in andere deutsche Orte (11 nach

Frankfurt am Main).

Von den in Kleinwallstadt geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ricka Bender geb. Grünebaum

(1887, vgl. Kennkarte unten), Hedwig Eckstein

geb. Grünebaum (1889), Emma Eggener geb. Oppenheimer (1884), Rosalie Frank geb.

Grünebaum (1896), Karoline Freitag geb. Reis (1882), Heinrich (Hayum) Freund

(1868), Max Freund (1885), Adolf Grünebaum (1885), Jacques Grünebaum (1880),

Kurt Grünebaum (1924), Bertha Kahn geb. Grünebaum (1885), Zippora Landsberg

geb. Grünebaum (1895), Karolina Lehmann geb. Freund (1878, Tochter des Gemeindevorstehers

Liebmann Freund), Josef Oppenheimer (1866), Regina Oppenheimer (1875), Berta

Rosenzweig geb. Grünebaum (1889), Karoline Schmidt geb. Stern (1863), Johanna

Schönmann geb. Stern (1870), Bernhard Stern (1859), Ida Sulzbach geb.

Grünebaum (1883, vgl. Kennkarte unten)), Jenni Wertheim geb. Oppenheim (1879).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1872 /

1879 / 1889 / 1892 / 1920

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:

"Zur sofortigen Besetzung ist die Stelle eines Religionslehrers und

Vorbeters mit einem fixen Gehalt von 265 Gulden bei freier Wohnung nebst

50-60 Gulden jährlichem Einkommen in loco für Schächterdienst, wenn

solcher mitversehen werden kann, vakant. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:

"Zur sofortigen Besetzung ist die Stelle eines Religionslehrers und

Vorbeters mit einem fixen Gehalt von 265 Gulden bei freier Wohnung nebst

50-60 Gulden jährlichem Einkommen in loco für Schächterdienst, wenn

solcher mitversehen werden kann, vakant.

Reflektanten wollen sich gefälligst an den hiesigen Kultusvorstand

wenden.

Kleinwallstadt bei Aschaffenburg, den 10. Juni 1872." |

| |

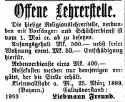

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1879:

"Offene Lehrerstelle. Die hiesige Stelle eines Kantors und

Religionslehrers, verbunden mit Schächterdienst, ist vom 1. September

1879 ab zu besetzen. Gehalt Mark 500-600 und freue Wohnung.

Nebenverdienste ca. 200 (?) Mark. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1879:

"Offene Lehrerstelle. Die hiesige Stelle eines Kantors und

Religionslehrers, verbunden mit Schächterdienst, ist vom 1. September

1879 ab zu besetzen. Gehalt Mark 500-600 und freue Wohnung.

Nebenverdienste ca. 200 (?) Mark.

Bewerber wollen sich an den Unterzeichneten wenden.

Klein-Wallstadt (Bayern), 6. August 1879. Der Kultusvorstand: L.

Freund." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1889:

"Offene Lehrerstelle.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1889:

"Offene Lehrerstelle.

Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden

mit Vorsänger- und Schächterdienst ist vom 1. Mai dieses Jahres ab zu

besetzen.

Anfangsgehalt Mark 500.- nebst freier Wohnung eventuell Mark 50.-

Entschädigung hierfür.

Nebenverdienste circa Mark 400.-

Reisekosten werden nur demjenigen vergütet, der die Stelle erhält.

Kleinwallstadt am Main (Bayern), 25. März 1889. Kultusvorstand: Liebmann

Freund." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1892:

"Offene Lehrerstelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1892:

"Offene Lehrerstelle.

Die hiesige Stelle eines Religionslehrers,

Kantors und Schochets ist sofort zu besetzen. Gehalt Mark 650. -

Nebenverdienste ca. Mark 400. - Verheiratete Lehrer mit kleiner Familie

werden bevorzugt.

Kleinwallstadt am Main, 29. Juli 1892. Kultusvorstand Liebmann

Freund." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1920:

"In unserer Gemeinde ist die Stelle als Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1920:

"In unserer Gemeinde ist die Stelle als

Elementarlehrerverweser,

Vorbeter und Schächter

auf 15. März oder 1. April zu besetzen. Festes

Gehalt 3.000 Mark und 1.000 Mark Nebeneinkommen garantiert, sehr schöne,

freue Wohnung. Erwünscht wäre ein Selbstverköstiger. Angebote nimmt

entgegen der Kultusvorstand der Gemeinde Kleinwallstadt in Bayern." |

Spendensammlung für das neue jüdische

Schulhaus

Anmerkung: Am Bau des neuen Schulhauses beteiligten sich zahlreiche

Spender. In der Zeitschrift "Der Israelit" wurden diese Spenden immer

wieder quittiert:

Aus

einer Spendenliste in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September

1899: "An Herrn Vorstand L. Freund in Kleinwallstadt: zum Bau des

Schulhauses daselbst....10.- (Mark)". Aus

einer Spendenliste in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September

1899: "An Herrn Vorstand L. Freund in Kleinwallstadt: zum Bau des

Schulhauses daselbst....10.- (Mark)". |

Die Einweihung des neuen jüdischen Schulhauses am 26.

September 1899

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1899:

"Kleinwallstadt (Unterfranken). Es ist gewiss eine erfreuliche

Erscheinung, wenn eine kleine Landgemeinde der Bildungsstätte ihrer

Jugend besondere Pflege angedeihen lässt, wie dies bei der Kultusgemeinde

Kleinwallstadt der Fall ist. Sie hat im verflossenen Jahre ihre

Religionsschule in eine Elementarschule umgewandelt und in Befolgung der

behördlichen Anordnung, einen Schulhaus-Neubau errichtet. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1899:

"Kleinwallstadt (Unterfranken). Es ist gewiss eine erfreuliche

Erscheinung, wenn eine kleine Landgemeinde der Bildungsstätte ihrer

Jugend besondere Pflege angedeihen lässt, wie dies bei der Kultusgemeinde

Kleinwallstadt der Fall ist. Sie hat im verflossenen Jahre ihre

Religionsschule in eine Elementarschule umgewandelt und in Befolgung der

behördlichen Anordnung, einen Schulhaus-Neubau errichtet.

Zur

Einweihungsfeier dieses neu erbauten Schulhauses hatten sich am Schmini

Azzeret (= 26. September 1899) Nachmittags 3 Uhr die gesamte

Kultusgemeinde und viele Auswärtige in dem festlich dekorierten Lehrsaale

der neu erbauten Schule versammelt, woselbst sich auch auf Einladung der

Kultusgemeinde Herr königlicher Bezirksamtmann Fischer aus Obernburg,

Herr königlicher Lokalschulinspektor Pfarrer Löffler, Herr

Bezirkstechniker Haas, der Herr Bürgermeister, Herren Gemeinderäte und

die Herren Lehrer des Ortes einfanden. Nach feierlichem Absingen eines

Weiheliedes durch die Schüler, trug eine Schülerin in wirkungsvoller

Weise ein sinnvolles Gedicht vor. In seiner Ansprache, die hierauf Herr

Lehrer Grünfeld an die Versammlung richtete, brachte er dem himmlischen

Vater unter Anwendung des Psalmistenwortes: 'Wenn Gott nicht hilft ein

Haus zu bauen, vergebens bemühen sich seine Erbauter damit', Lob und Dank

dar. Dank zollte er hierauf den Schulbehörden für das Wohlwollen, das

sie der Kultusgemeinde bei ihrem Unternehmen entgegenbrachten, der

gesamten Kultusgemeinde mit ihrem tatkräftigen Vorstand, für ihre

Opferwilligkeit und Hingebung zur Sache. Des Weiteren hob er hervor, dass

ein sittlich religiöser Geist das ganze Schulleben durchzieht, dass aber

auch die Schule eine Pflanz- und Pflegestätte einer vernünftigen Bildung

und der Liebe zu König und Vaterland sein müsse. Mit einem begeistert

aufgenommenen Hoch auf den Landesregenten, Seiner königlichen Hoheit

Prinz Luitpold von Bayern, schloss der Redner seine Ausführungen. Herr

königlicher Lokalschulinspektor Pfarrer Löffler verlas hierauf ein

Schreiben des königlichen Distriktsschulinspektors Pfarrer Grünewald aus

Mömlingen, der in freundlicher Weise für die Einladung dankte, sein

Bedauern aussprach, infolge dringender Amtsgeschäfte an der Teilnahme

verhindert zu sein und dem Wunsche Ausdruck gab, dass Gottes reichster

Segen sich auf das neue Haus ergießen möge. In gleicher Weise hatte Herr

königlicher Bezirksamtsassessor Grill in einem Schreiben an den

Kultusvorstand, der Kultusgemeinde die Glück- und Segenswünsche

übermitteln lassen. Hierauf richtete Herr Pfarrer Löffler an den Lehrer

Worte der Begeisterung, ermunterte ihn zur Berufsfreude und treuer

Pflichterfüllung, ermahnte die Schüler zu Fleiß, Aufmerksamkeit und

Gehorsam und bat die Eltern, die Schule in jeder Weise zu unterstützen.

Herr Bezirksamtmann gratulierte der Kultusgemeinde, rühmte ihre

Opferwilligkeit und äußerte den Wunsch, dass der bisherige gute Stand

der Schule auch in das neue Haus übertragen werden möge. Herr

Bürgermeister Rohe dankte der Kultusgemeinde für das schöne Haus, das

eine Zierde des ganzen Ortes sei, betonte das gute Einvernehmen der

politischen mit der Kultusgemeinde. Hierauf dankte Herr Kultusvorstand

Liebmann Freund allen Teilnehmern der Eröffnungsfeier und empfahl die

Schule dem ferneren Wohlwollen der Behörde. Nachdem noch an die Schüler

Lebkuchen verteilt worden waren, besichtigte man die Räume, über welche

volle Befriedigung allerseits herrschte. Mit Stolz kann die Kultusgemeinde

auf ihr vollbrachtes Werk und ihre heutige Feier, die sich einem Kiddusch

Haschem (Heiligung Gottes) im wahrsten Sinne des Wortes gestaltete,

zurückblicken. Und wenn wir auch bei einer gewissen Seite, von der man

gerade eine Beihilfe hätte erwarten sollen, aus naheliegenden Gründen

merkwürdigerweise, einen grundsätzlichen Gegner fanden, so gedieh unser

Werk doch vortrefflich, wobei uns |

die

Zuwendungen zahlreicher Glaubensgenossen, die uns die Ausführungen

unseres Unternehmens ermöglicht hatten, wesentlich zustatten kam. Den

edlen Spendern sei an dieser Stelle nochmals der wärmste Dank zum

Ausdruck gebracht. Noch ist die Kultusgemeinde mit dem Ausbau ihrer

Gemeinde-Institutionen nicht zu Ende. Es ist ihr sehr daran gelegen, ein

zweckdienlicheres Betlokal und entsprechenderes Ritualbad als die

bisherigen neben dem Schulgebäude auszuführen, sobald die geeigneten

Mittel zur Verfügung stehen. Möge Gott, der mit seiner hilfreichen Hand,

bei Errichtung unserer Schule, uns so sichtbar beigestanden, auch unserem

neuen heiligen Werke seinen Schutz und Beistand angedeihen lassen." die

Zuwendungen zahlreicher Glaubensgenossen, die uns die Ausführungen

unseres Unternehmens ermöglicht hatten, wesentlich zustatten kam. Den

edlen Spendern sei an dieser Stelle nochmals der wärmste Dank zum

Ausdruck gebracht. Noch ist die Kultusgemeinde mit dem Ausbau ihrer

Gemeinde-Institutionen nicht zu Ende. Es ist ihr sehr daran gelegen, ein

zweckdienlicheres Betlokal und entsprechenderes Ritualbad als die

bisherigen neben dem Schulgebäude auszuführen, sobald die geeigneten

Mittel zur Verfügung stehen. Möge Gott, der mit seiner hilfreichen Hand,

bei Errichtung unserer Schule, uns so sichtbar beigestanden, auch unserem

neuen heiligen Werke seinen Schutz und Beistand angedeihen lassen." |

Lehrer Simon Grünfeld wird "definitiver Lehrer" an

der jüdischen Schule mit "definitivem Charakter" (1900)

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. März 1900:

"Kleinwallstadt bei Aschaffenburg. Die königliche Kreisregierung

verlieh unserer Volksschule den definitiven Charakter unter Ernennung des

derzeitigen Stelleninhabers, Herrn Grünfeld, zum definitiven Lehrer an

derselben." Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. März 1900:

"Kleinwallstadt bei Aschaffenburg. Die königliche Kreisregierung

verlieh unserer Volksschule den definitiven Charakter unter Ernennung des

derzeitigen Stelleninhabers, Herrn Grünfeld, zum definitiven Lehrer an

derselben." |

Anmerkung: bei Lehrer Grünfeld

handelte es sich um Simon Grünfeld: geb. 1872 in Tauberrettersheim,

Ausbildung zum Lehrer an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in

Würzburg, Examen 1892. Er war Lehrer u.a. in Kleinwallstadt, ab 1913

Lehrer, Hauptlehrer an der einklassigen israelitischen Volksschule in Heidingsfeld; 1925 erkrankt, wenig später im Ruhestand; emigrierte im Mai

1939 nach Tel Aviv. Er war verheiratete mit Lea geb. Jameson aus

London.

Die Tochter Betty ist 1908 in Kleinwallstadt geboren und ließ sich

später zur Erzieherin ausbilden; heiratete den Lehrer Selig Wolf (geb.

1908), Lehrer in Siegburg; nach Emigration in Jerusalem wohnhaft (noch in

den 1980er-Jahren).

(Quelle: Strätz, Biographisches Handbuch der Würzburger Juden Bd. I S.

213). |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Bekanntgabe einer Kollekte "für die

Notleidenden im Heiligen Lande" (1871)

Bekanntgabe

in "Der Israelit" vom 15. Februar 1871 für die Kultusgemeinde Kleinwallstadt

und "dem angehörigen Schulsprengel

Großwallstadt, Sulzbach,

Hofstetten und Hausen": "Für die Notleidenden im Heiligen Lande. Bekanntgabe

in "Der Israelit" vom 15. Februar 1871 für die Kultusgemeinde Kleinwallstadt

und "dem angehörigen Schulsprengel

Großwallstadt, Sulzbach,

Hofstetten und Hausen": "Für die Notleidenden im Heiligen Lande.

Sammlung in der Kultusgemeinde Kleinwallstadt und des angehörigen

Schulsprengels, Großwallstadt,

Sulzbach,

Hofstetten und

Hausen, durch den Kultusvorstand Max

Freund in Kleinwallstadt: Lazarus Alexander in Kleinwallstadt 24 kr.,

Herz Stern 3 fl. 30 kr., Josef Feldmann 4 fl., Abraham Oppenheimer 24 kr.,

Abraham Stern 1 fl., Max Freund 1 fl., Josef Oppenheimer und Karolina

Oppenheimer Witwe 1 fl. 30 kr., Moses und Salomon Philipp 1 fl. 45 kr.,

Lehrer Kleiner 1 fl., ungenannt durch Lehrer Kleiner 1 fl., ungenannt durch

denselben 12 kr., ungenannt durch denselben 1 fl., ungenannt durch denselben

1 fl. 30 kr., Joseph Siegel 36 kr., Philipp Freund 1 fl., Heyum Oppenheimer

1 fl., Josef Stern 1 fl. 45 kr., Jeanette Stern 1 fl., aus der ständig zu

diesem Zweck aufgestellten Sammelbüchse 7 fl. 32 kr., Abraham Grünebaum in

Großwallstadt 1 fl.,

Lippmann Stern 1 fl. 30 kr., Samuel Stern 1 fl., 30 kr., Moses Strauß in

Hausen zwölf, Leopold Reis in

Hofstetten 12, David Grünebaum 24 kr,

Löb Reiß 24 kr. Zusammen 36 fl. 20 kr.. Abzüglich Porto 36 fl. 5 kr." |

Zur Gemeinde Kleinwallstadt gehören nun auch die in

Hofstetten lebenden jüdischen Personen (1931)

Bekanntmachung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

April 1931: "Bekanntmachung über die Erweiterung des Gebietes der

Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt. Die Israelitische

Kultusgemeinde Kleinwallstadt hat beschlossen, ihr Gebiet auf die Gemeinde

Hofstetten auszudehnen. Es ergeht hiermit die Aufforderung an alle

Religionsgenossen, die in dem von der Ausdehnung betroffenen Gebiete

wohnen oder unabhängig vom Wohnsitz steuerpflichtig sind, etwaige

Einsprüche gegen die Gebietserweiterung bis spätestens 15. Mai 1931 bei

dem Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt schriftlich

oder mündlich einzulegen. Bekanntmachung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

April 1931: "Bekanntmachung über die Erweiterung des Gebietes der

Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt. Die Israelitische

Kultusgemeinde Kleinwallstadt hat beschlossen, ihr Gebiet auf die Gemeinde

Hofstetten auszudehnen. Es ergeht hiermit die Aufforderung an alle

Religionsgenossen, die in dem von der Ausdehnung betroffenen Gebiete

wohnen oder unabhängig vom Wohnsitz steuerpflichtig sind, etwaige

Einsprüche gegen die Gebietserweiterung bis spätestens 15. Mai 1931 bei

dem Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt schriftlich

oder mündlich einzulegen.

München, den 10. April 1931. Verband Bayerischer Israelitischer

Gemeinden. Dr. Neumeyer." |

Berichte zu einzelnen Personen

aus der Gemeinde

Silberne Hochzeit des Gemeindevorstehers Liebmann Freund

(1902)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1902:

"Kleinwallstadt, im März. Am 30. dieses Monats feiert Herr Kaufmann

Liebmann Freund dahier das Fest des silbernen Ehejubiläums. Der geehrte

Jubilar, der sich in den weitesten Kreisen besonderer Hochachtung und

Wertschätzung erfreut. ist gleichzeitig seit 24 Jahren Vorstand der

israelitischen Kultusgemeinde, welches Ehrenamt er in selten umsichtiger

Weise bekleidet, wie die unter seiner Leitung geschaffenen Institutionen

beredtes Zeugnis ablegen. Möge es dem Jubelpaare vergönnt sein, noch

lange im frohen Familienkreise Tage der Freude, der Gesundheit und des

Glückes zu verbringen!" Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1902:

"Kleinwallstadt, im März. Am 30. dieses Monats feiert Herr Kaufmann

Liebmann Freund dahier das Fest des silbernen Ehejubiläums. Der geehrte

Jubilar, der sich in den weitesten Kreisen besonderer Hochachtung und

Wertschätzung erfreut. ist gleichzeitig seit 24 Jahren Vorstand der

israelitischen Kultusgemeinde, welches Ehrenamt er in selten umsichtiger

Weise bekleidet, wie die unter seiner Leitung geschaffenen Institutionen

beredtes Zeugnis ablegen. Möge es dem Jubelpaare vergönnt sein, noch

lange im frohen Familienkreise Tage der Freude, der Gesundheit und des

Glückes zu verbringen!" |

Zum 80. Geburtstag von Karoline Grünebaum geb. Schmidt (1933)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März

1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei

Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,

und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt

bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in

voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März

1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei

Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,

und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt

bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in

voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." |

Hinweis zur Familie des amerikanischen Politikers Henry

Morgenthau jun. (1891-1967)

| Lazarus Morgenthau (geb. 1815 in

Kleinwallstadt) war verheiratet mit Barbara geb. Guggenheim (geb.

1826). Das junge Ehepaar zieht 1843 nach Mannheim, wo Lazarus Morgenthau

eine Zigarrenfabrik erfolgreich aufbaut (Informationen

auf einer Seite des Stadtarchivs Mannheim). Die beiden haben 13

Kinder, von denen zwei früh gestorben sind. Als 1865 die Tabakpreise

verfallen, wandert die Familie Morgenthau in die USA aus. Hier war Lazarus

Morgenthau wiederum erfolgreicher Unternehmer. Später macht er sich als

Wohltäter einen Namen (Artikel in der "New York Times" vom

13.11.1896 (pdf-Datei). |

| |

| Von den Kindern des Ehepaares Morgenthau

wird Sohn Heinrich Morgenthau (Henry Morgenthau sen., 1856-1946)

erfolgreicher Diplomat als Botschafter der USA in der Türkei. |

| Der Enkel Henry Morgenthau jun. (1891-1946)

war amerikanischer Finanzminister 1934-1945. Er trat 1944 durch den nach

ihm benannten Plan hervor ("Morgenthau-Plan"), Deutschland zu

verkleinern und zu entindustrialisieren und zu einem reinen Agrarstaat

machen (Schrift 'Germany is our problem', 1945). |

| |

Literatur:

Henry Morgenthau: Mostly Morgenthaus: A Family History.

1991. (amazon.de) Literatur:

Henry Morgenthau: Mostly Morgenthaus: A Family History.

1991. (amazon.de) |

Weitere Dokumente

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries; Erläuterungen

gleichfalls von P.K. Müller)

Ansichtskarte

aus Kleinwallstadt

an Flora Adler in Laudenbach (1910) |

|

|

|

Die Ansichtskarte aus Kleinwallstadt wurde

im September 1910 an Fräulein Flora Adler in Laudenbach

per Adresse Herrn Samuel Adler II verschickt (nicht zu verwechseln mit dem Lehrer Samuel

Adler). Samuel Adler II war der Kaufmann Samuel Adler aus Laudenbach

(verheiratet mit Fanny geb. Landauer aus Urspringen). Flora Adler war eine Tochter des Ehepaars. Leider erschließt sich aus dem Text nicht wer die Absenderin

in Kleinwallstadt ("Freundin Martha") war.

vgl. Quellen: http://www.stolpersteine-wuerzburg.de/wer_opfer_lang.php?quelle=wer_paten.php&opferid=380. |

| Kennkarten

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarten

zu Personen,

die in Kleinwallstadt geboren sind |

|

|

|

| |

KK (Dieburg 1939) für Ricka

Bender geb. Grünebaum

(geb. 2. Juni 1887 in Kleinwallstadt), wohnhaft in Dieburg und

Frankfurt; am 11./12. November 1941 deportiert ab Frankfurt

in das Ghetto Minsk, umgekommen |

KK (Mainz7 1939) für

Ida Sulzbach geb. Grünebaum

(geb. 21. November 1883 in Kleinwallstadt), wohnhaft in

Mainz

und Hungen, am 25. März 1942 deportiert ab Mainz - Darmstadt

in das Ghetto Piaski, umgekommen |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Betsaal oder eine erste Synagoge

vorhanden. Eine (neue) Synagoge wurde 1827 erbaut. Offenbar war bereits

1841 eine größere Reparatur nötig in einem Umfang, dass dies die

finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde überstieg. Daher wurde bei der Regierung

die Durchführung einer Kollekte in den Gemeinden des Landes beantragt. Diese

wurde im Januar

1844 genehmigt und in den folgenden Wochen durchgeführt. Es konnten 140 fl.

28 Kr.

gesammelt werden. Vermutlich alsbald nach Abschluss der Sammlung wurde die

Reparatur der Synagoge durchgeführt. Zur Kollekte selbst liegen drei Artikel aus dem

"Intelligenzblatt von Unterfranken..." vor:

Kollekte zur Reparatur der Synagoge in Kleinwallstadt (1841)

Artikel

im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs

Bayern 3. April 1841: "31. März 1841.

(Das Gesuch der Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer

Kollekte zur Reparatur ihrer Synagoge betreffend). Artikel

im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs

Bayern 3. April 1841: "31. März 1841.

(Das Gesuch der Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer

Kollekte zur Reparatur ihrer Synagoge betreffend).

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Majestät der König haben allerhuldreichst zu gestatten geruht,

dass zur Zahlung der Kosten für die Reparatur der Synagoge zu

Kleinwallstadt eine Kollekte bei den Israeliten des Regierungs-Bezirkes

vorgenommen werden dürfe. die Polizei-Behörden haben daher diese Sammlung

durch die Kultus-Vorsteher vornehmen zu lassen und das Ergebnis binnen 4

Wochen hieher einzusenden resp. Fehlanzeige zu erstatten.

Würzburg, 25. März 1841. Königliche Regierung von Unterfranken

und Aschaffenburg, Kammer des Innern. Graf Fugger. Hübner."

|

| |

Artikel

im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs

Bayern vom 19. Oktober 1841: "12. Oktober 1841. Das Gesuch der

Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer Kollekte zur

Reparatur ihrer Synagoge betreffend). Artikel

im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs

Bayern vom 19. Oktober 1841: "12. Oktober 1841. Das Gesuch der

Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer Kollekte zur

Reparatur ihrer Synagoge betreffend).

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Aus nachstehender Übersicht ist der Ertrag der von Seiner Majestät dem

Könige zur Herstellung der Synagoge zu Kleinwallstadt, königlichen

Landgerichts Obernburg, bei den israelitischen Glaubensgenossen in den

Regierungsbezirken von Ober-, Mittel- und Unterfranken und Aschaffenburg

allergnädigst bewilligten Kollekte zu ersehen.

Würzburg den 7. Oktober 1841.

Königliche Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg, Kammer des Innern.

Graf Fugger.

Hübner."

Aus der Übersicht gehen die Erträge der Sammlung der einzelnen

Behörden/Ämter hervor. |

| Hinweis: die oben gezeigten Dokumente

beziehen sich nur auf die Sammlung in Unterfranken und Aschaffenburg.

Weitere Erträge gab es aus den anderen Regierungsbezirken Bayerns und der

Pfalz. |

Bei der Einweihung des

jüdischen Schulhauses in Kleinwallstadt 1899 wurde der Wunsch nach einem

"zweckdienlicheren Betlokal und entsprechendem Ritualbad" geäußert,

die neben dem Schulgebäude ausgeführt werden sollten (siehe oben Bericht).

In der NS-Zeit war die Synagoge mehrfach Ziel von Anschlägen durch

Nationalsozialisten. Am 11. Juli 1933 wurde die große farbige Scheibe

der Synagoge eingeworfen. 1934 wurde nach einem Bericht des

Regierungspräsidenten von Unterfranken ein Brandanschlag auf die Synagoge

geplant. Da im angrenzenden Garten ein mit Petroleum gefüllte Flasche gefunden

wurde, an der ein kleines Bündel dürres Reisig befestigt war, konnte der

Anschlag noch rechtzeitig verhindert werden. In den Folgejahren wurde auch

nachts in die Synagoge eingebrochen und Ritualien gestohlen. 1936 drangen

SS-Leute während eines Gottesdienstes in die Synagoge ein und verhinderten,

dass dieser zu Ende geführt werden konnte (Angaben von Achim Albert in www.synagogen.info

zu Kleinwallstadt).

Nachdem die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder stark zurückgegangen war, wurde

die Synagoge am 29. März 1938 an nichtjüdische Privatpersonen verkauft. Dadurch entging das Gebäude

einer Schändung beim Novemberpogrom 1938. Das Gebäude wurde in der

Folgezeit zu einem Wohnhaus umgebaut und ist als solches (mehrfach umgebaut und

erneuert) bis heute erhalten.

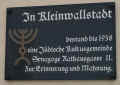

Eine Gedenktafel wurde im Herbst 1986 am Rathaus der Gemeinde angebracht. Sie wurde

am 24. Dezember 1986 gestohlen. Eine neue Gedenktafel wurde daraufhin angebracht

(siehe Foto unten).

Adresse/Standort der Synagoge: Rathausstraße

11

Fotos

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 16.3.2008)

Das ehemalige

Synagogengebäude

Rathausgasse 11 |

|

|

| |

Das ehemalige

Synagogengebäude wurde zum Wohnhaus umgebaut. |

| |

|

Erinnerung an die jüdische

Gemeinde

/ Synagoge |

|

|

| |

Rathaus von

Kleinwallstadt mit Erinnerungstafel an der Nordseite: "In

Kleinwallstadt bestand bis

1938 eine Jüdische Kultusgemeinde. Synagoge

Rathausgasse II. Zur Erinnerung und Mahnung". |

| |

|

|

Das ehemalige jüdische

Schulhaus

Hauptstraße 29 |

|

|

| |

Das ehemalige

jüdische Schulhaus, das am 26. September 1899 feierlich eingeweiht wurde

(siehe Bericht oben) |

| |

|

| |

|

|

| |

Eingang zum

ehemaligen jüdischen Schulhaus mit Jahreszahl: hebräische Buchstaben

ergeben

die Inschrift: 'im Jahr 659 nach der kleinen Zählung"

(gemeint 5659 = 1898/99);

bzw. nach christlicher Zählung

"1899". |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| März 2017: Achim

Albert erforscht die jüdische Geschichte in Kleinwallstadt

|

Artikel von Christel Ney im

"Main-Echo" vom 24. März 2017: "Spurensuche bis in die USA.

Achim Albert erforscht jüdische Geschichte in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt. Bis zum Jahr 1938 gab es in Kleinwallstadt eine jüdische Kultusgemeinde. An sie erinnert hat Achim Albert vom Heimat- und Geschichtsverein in seinem Vortrag am Donnerstag in der Zehntscheune. Er selbst recherchiert bereits seit seiner Schulzeit über das jüdische Leben im Ort, denn dies war das Thema seiner Facharbeit im Rahmen der Abiturprüfung- und es

fasziniert ihn noch immer.

'Es ist ein schwieriges Unterfangen, denn seit 1939 gibt es keine jüdische Familie mehr und deshalb auch keine Zeitzeugen mehr im Ort', erläuterte Albert. Hauptinformationsquellen waren für ihn daher die Biografische Datenbank Jüdisches Unterfranken, die Register in Kleinwallstadt und Würzburg, aber auch private Ahnenforschungen und Erzählungen von Bürgern. So wohnten ursprünglich viele Juden im Ortsteil Hofstetten und siedelten sich erst später in Kleinwallstadt an.

'Viele betrieben Handel und mit dem Bau der Eisenbahnlinie im Maintal mit Halt in Kleinwallstadt war dies der bessere Ort, um ihren Geschäften nachzugehen', vermutet Albert.

Auf einem Ortsplan von 1920 konnten 14 Wohn- und Geschäftshäuser von jüdischen Mitbürgern identifiziert werden. Sie arbeiteten als Metzger, Viehhändler oder betrieben sonstige Handelsgeschäfte. Handwerkliche Tätigkeiten waren ihnen nur eingeschränkt erlaubt. Zu jedem dieser Häuser konnten Auskünfte gegeben werden. Und immer wieder taucht der Name Grünebaum auf.

Kontakt zu Nachkommen. Zu den Nachkommen des in Kleinwallstadt geborenen Siegfried Grünebaum, der 2004 als Fred Greenbaum in New Jersey/USA starb, hat Albert persönlichen Kontakt. Sein Sohn Don war 2016 zu Besuch in Kleinwallstadt und hat einen weiteren Besuch im Herbst angekündigt.

Das Leben der Juden in Kleinwallstadt war geprägt vom Bestreben nach Integration sowie nach Wahrung ihrer eigenen Identität und Kultur. Es gab lange Zeit im Ort eine jüdische, religiöse Schule und eine Synagoge, in der sie Traditionen und Religion leben konnten. Albert präsentierte eine Feldpostkarte an einen Herzlöb Grünebaum aus dem Ersten Weltkrieg, als es selbstverständlich war, dass jüdische Soldaten für ihr deutsches Vaterland kämpften.

Größeren Raum widmete Albert in seinem Vortrag der Zeit von 1933 bis 1945. Hier kam es zu vielfachen Angriffen auf das Hab und Gut, aber auch auf Leib und Leben der verbliebenen Juden, zu Verfolgungsmaßnahmen und Internierung in Konzentrationslagern. Im Juli 1933 begannen die Brandanschläge und das Einwerfen von Fensterscheiben. In die Synagoge wurde eingebrochen, Drohbriefe wurden geschrieben. Es kam zu zunehmender Isolation, zu Berufsverboten, zu direkten und indirekten Boykottaufrufen. Auf entsprechende Beschwerden beim Bezirksamt Obernburg gab es den Ratschlag, einfach weg zu ziehen. Dann sei das Problem gelöst. Im November 1935 fasste der Gemeinderat den Beschluss, keine Mitarbeiter mehr zu beschäftigen, die noch bei Juden einkaufen. Ein trauriger Höhepunkt wurde 1938 erreicht, als auf Antrag des zweiten Beigeordneten Fecher der Zuzug von Juden nach Kleinwallstadt für alle Zeit verboten wurde und sämtliche Gemeinderäte zustimmten.

29 Schicksale recherchiert. Den letzten Teil seines Vortrages widmete Albert dem Thema Erinnern. Für einige Juden, die Kleinwallstadt verließen, konnten die neuen Aufenthaltsorte ermittelt werden. Diese waren neben Orten in Deutschland auch Frankreich, Holland, Österreich, Südafrika, Palästina oder die USA, wo anhand von Passagierlisten die ankommenden Personen nachweisbar sind. Aber besonders die Aufenthaltsorte in Europa waren nicht sicher, so dass viele später deportiert wurden und in Internierungs- und Konzentrationslagern ums Leben kamen. 29 dieser Schicksale konnte Albert identifizieren. Jede Person und deren persönliche Daten und Schicksale zeigte er in einer beeindruckenden Power-Point-Präsentation zu dem traurig-klassischen Musikstück Adagio for Strings Op. 11 von Samuel

Barber.

Achim Albert dankte Oded Zingher, der die Informationen aus der biografischen Datenbank zusammengetragen hat und ebenso Katrin Diehl, die die altdeutschen Schriftstücke in die deutsche Schrift übersetzte.

Für weiteres Material zur Unterstützung bei den Recherchen zum Themenkreis Jüdische Kultusgemeinde sei der Heimat- und Geschichtsverein jederzeit dankbar, so Albert."

Link

zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 342-343. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 61. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 555-556.

|

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 181. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Kleinwallstadt Lower

Franconia. A Jewish community existed in the early 18th century. A new

synagogue was built in 1900, when the Jewish population stood at 81 (total

1.477). In 1933, 45 Jews remained. Windows in the synagogue and Jewish homes

were smashed in 1933-34 and in 1936 rioters broke up prayer services. All the

Jews left in 1934-1938, including 16 to the United States and 11 to Frankfurt.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|