|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Markt Giebelstadt (Kreis

Würzburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Überblick:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Giebelstadt bestand eine jüdische Gemeinde bis 1941.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1757

stellte der Lehrer in Aub beziehungsweise in Fürth Arje ben Mosche

Baiersdorf ein Memorbuch für Giebelstadt fertig.

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden auf insgesamt 20

Matrikelstellen in Giebelstadt 20

Matrikeln die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit bereits neuem

Familiennamen): Seligmann Mayer, Nathan Krämer, Löb Feiffer, Seligmann Kahn, Samuel

Bloch, Wolf Kuhn, Moses Straus, Mayer Kuhn, Salomon Groß, Baruch Groß,

Seligmann Mayer, Hirsch Mayer, Marx Groß, Seligmann Krämer, Menlein Pfeiffer,

Raphael Schmitt, Löb Kuhn, Abraham Rosenbusch und Aron Sommer. Nicht in die

Matrikel wurden aufgenommen Mendlein (Menke) Sommer (Viktors Witwe) und Löb

Pfeifer.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl jüdischer Einwohner

wie folgt:

1814 103 jüdische Einwohner (17,3 % von insgesamt 597), 1867 72 (10,2 % von

706), 1880 58 (7,5 % von 774), 1898 54 (in elf Haushaltungen), 1900 48 (6,3 % von 765),

1901 53 (in 12 Haushaltungen, von insgesamt 765 Einwohnern), 1910 42 (5,1 % von 824).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule und ein rituelles Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Allersheim

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter wirkte. An Namen

sind bekannt: 1844 bis um 1863 Lehrer S. Samfeld, danach bis 1866 Lehrer Maier Mayer (siehe unten),

um 1867/1885 Lehrer Asser

Stein (siehe unten), um 1887/1890 Lehrer Stein; um 1891/1908 Lehrer E. Schloss

(Lehrer Schloss unterrichtete um 1896 auch die Kinder in

Kirchheim und

Geroldshausen). 1896/1898 besuchten die

Religionsschule der Gemeinde 13 Kinder, 1899 noch neun Kinder, 1901/1903 zehn

Kinder. Seit 1906 oder etwas später

wurde der Unterricht von dem in

Gaukönigshofen angestellten Julius Bravmann versehen (siehe Bericht auf der

Seite in Gaukönigshofen), auch 1931

wurde die Stelle in Gaukönigshofen so ausgeschrieben, dass der Stelleninhaber

auch den Unterricht in Giebelstadt zu versehen hat (siehe unten).

Im Krieg 1870/71 starb aus der jüdischen Gemeinde Hirsch Neumann (siehe

Bericht unten). Im Ersten Weltkrieg fiel

Siegbert Heinemann

(geb. 20.4.1895 in Höchberg, gef. 2.10.1917). Sein Name steht auf dem Kriegerdenkmal für die

Gefallenen der Weltkriege aus Giebelstadt im Friedhof des Ortes an der

Flugplatzstraße. Außerdem ist gefallen: Unteroffizier Benjamin Schloß (geb.

28.9.1889 in Giebelstadt, vor 1914 in Mönchsroth wohnhaft, gef.

22.9.1914).

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1871 Nathan Sommer, um

1894/1901 A. Heinemann, um 1909/1921

Hirsch Schmidt.

Die jüdischen Einwohner waren bis 1933 in das Gemeindeleben

völlig integriert. Sie waren Mitglieder in den örtlichen Vereinen und der

Feuerwehr und wirkten auch bei den Florian-Geyer-Festspielen mit

(Freilichtspiele in Giebelstadt seit 1925). Um 1930 war Samson Heinemann

Gemeindeschreiber und -kassier. Jüdischen Einwohnern gehörten mehrere für das

wirtschaftliche Leben des Dorfes wichtige Gewerbebetriebe: Eisenwarenhandel der

Familie Solinger, Viehhandlungen Otto Mannheimer und Max Pfeuffer sowie

Schnitt-, Kolonial- und Gemischtwarengeschäfte.

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde noch 48 Personen

gehörten (in 10 Familien, 6,85 % von insgesamt ca. 700 Einwohnern), waren die Vorsteher

der Gemeinde Max Pfeuffer und Rudolf Schmidt. Den Religionsunterricht der damals

vier (1932: drei) schulpflichtigen jüdischen Kinder erteilte Lehrer Julius

Bravmann aus Gaukönigshofen. Die jüdische Gemeinde gehörte zum

Distriktsrabbinat Kitzingen (ab 1937 Distriktsrabbiner Würzburg). 1932 waren

die Vorsteher weiterhin Max Pfeuffer (1. Vors.) und Rudolf Schmidt

(Schatzmeister). Damals gab es 44 jüdische Gemeindeglieder (von 810

Einwohnern).

1933 lebten noch 38 jüdische Personen am Ort. Infolge des einsetzenden

wirtschaftlichen Boykotts verarmten die jüdischen Familien, sodass im April

1937 ein Drittel der Gemeindemitglieder unterstützungsbedürftig war. Beim Novemberpogrom

1938 wurden Wohnungen der jüdischen Familien von SS- und SA-Männern aus

dem benachbarten Goßmannsdorf am Main überfallen. Der Hausrat einer der

Wohnungen wurde zerstört.

In einem Lebensmittelgeschäft wurden die Waren vernichtet. Ein jüdischer

Einwohner wurde schwer verprügelt, ein anderer festgenommen, ein dritter auf

einem Lastauto zur Schau durch die Nachbarorte gefahren. Bis 1941 konnten

16 der jüdischen Einwohner emigrieren (sechs nach Palästina, auch der

Gemeindevorsteher Max Pfeiffer war vom örtlichen NS-Funktionär. einem

ehemaligen Schulkameraden zur Auswanderung gedrängt worden; fünf nach

Argentinien, vier in die USA, einer in die Schweiz), neun sind nach Würzburg

verzogen, zwei in andere deutsche Städte. Am 21. März 1942 wurden die letzten

fünf jüdischen Einwohner über Kitzingen und Würzburg nach Izbica bei Lublin

deportiert.

Von den in Giebelstadt geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben bei Reiner Strätz:

Biographisches Handbuch Würzburger Juden [zu Fam. Pollack S. 442-443]): Berthold Baumann (1934), Hedwig Baumann geb.

Heinemann (1901), Leo Baumann (1906), Meta Erlanger geb. Gross (1860), Henriette

Krämer (1864), Ida (Jette) Mannheimer geb. Neumann (1878),

Sally (Sali) Mannheimer (1926), Erna Mayer geb. Schmidt (1893), Karl Günther Pollak (1926), Klara Pollak geb. Günther (1889),

Manfred Pollak (1928), Margot Pollak (1929), Selma Pollak (1887), Betty Schmidt geb.

Weinmann (1897), Rudolf Schmidt (1892), Rosa Schwarzenberger geb. Schmidt

(1889), Adolf Stern (1880), Sofie Wannbacher geb. Schmidt (1888), Flora Wilmersdörfer geb. Schmidt (1885).

Von den früheren jüdischen Einwohnern kamen nach 1945 Leopold Pollak und Otto

Mannheimer wieder zurück. Pollak verließ Giebelstadt alsbald wieder, Otto

Mannheimer blieb bis zu seinem Tod 1967 am Ort. Er wurde in Allersheim

beigesetzt (siehe Geschichte

zur Familie Mannheimer unten).

Nach 1945 lebten vorübergehend nochmals zahlreiche jüdische Personen am

Ort. Als das noch mit 1.700 jüdischen Displaced Persons (darunter 600 Kinder)

belegte DP-Camp im oberpfälzischen Vilseck im Frühjahr 1948 geschlossen werden

sollte, wurden sie ab April 1948 in ein in Giebelstadt aufgebautes DP-Camp

übergesiedelt. Das 'Jüdische Komitee Giebelstadt" unterhielt u.a. eine

Synagoge, einen

Kindergarten, einen Theatersaal, eine Berufsschule sowie eine Bibliothek. Vom

Frühjahr 1948 bis Sommer 1949 lebten in Giebelstadt knapp 1.700 jüdische

Männer, Frauen und Kinder und warteten auf die Übersiedlung nach Israel,

Kanada, Australien oder in die USA. Im Juli 1949 konnte das Lager

Giebelstadt wieder aufgelöst werden.

Zwischen 1948 und 1951 gab es in Würzburg Prozesse gegen 21 der

an den Ausschreitungen beim Novemberpogrom Beteiligten. 13 wurden zu

Gefängnisstrafen von drei Monaten bis zu einem Jahr und acht Monaten

verurteilt.

Hinweis auf einen "virtuellen Friedhof" der aus Giebelstadt stammenden

jüdischen Personen:

https://www.findagrave.com/virtual-cemetery/1907330. Viele der hier

genannten Personen sind auf dem jüdischen Friedhof in Allersheim beigesetzt,

andere nach der Emigration in den USA usw.

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer

Lehrer Samuel Samfeld wird nach

Giebelstadt berufen (1844)

(Frdl. Hinweis von Erich Naab, Eichstätt mit ergänzenden Mitteilungen): Samuel

Samfeld und seine Frau Rosa [bat Moshe] lebten zuletzt in

Eichstätt. Vor seiner Zeit in Giebelstadt

war Samuel Samfeld als Lehrer in

Marktsteft tätig. Nach Giebelstadt war Samfeld Lehrer vermutlich ab 1864 bis

mindestens 1877 in Urspringen ("Der

Israelit" 25.4.1866 S. 305; "Der Israelit" 16.10.1872 S. 911). Danach lebte

er mit seiner Frau in

Eichstätt, wo der Schwiegersohn Hermann Schaalmann

als Lehrer tätig war. Samuel Samfeld starb am 24. März 1880 [12. Nissan 5640],

seine Frau Rosa am 1. Dezember 1878 [5. Kislew 5639]. Beide wurden in

Pappenheim beigesetzt.

Ein

Sohn von Samuel und Rosa Samfeld war Max Samfeld, der noch in

Marktsteft am 23. Januar 1844

geboren ist und dort nach dem Standesregister von seinem Vater beschnitten

wurde: StA Würzburg Jüdische Standesregister 74, S. 14. Max Samfeld ließ sich an

der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg als Lehrer ausbilden, war

um 1861 Lehrer in Estenfeld ("Der Israelit"

vom 14.8.1861 S. 400). Er wanderte 1867 nach Amerika aus, wo er

später Führer der Reformrabbiner wurde (als Max Samfield), vgl.

https://memphislibrary.contentdm.oclc.org/digital/collection/p13039coll1/id/339.

Er starb am 28. September 1915: Grab und weitere biographische Angaben siehe

https://de.findagrave.com/memorial/126332402/max-samfield.

Samuel Samfelds Tochter Fanny heiratete Hermann (Herz) Schaalmann

(Heirat wird genannt "Der Israelit" vom 19.2.1868 S. 140; 1837-1904), der

zunächst um 1863/64 in Ellingen, danach -

spätestens ab 1868 - in Eichstätt als

Lehrer tätig war. Hermann und Fanny Schaalmann sind die Großeltern von Herman

Schaalman (1916-2017, vgl.

https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Schaalman). Fanny Schaalmann starb 1908

in Eichstätt ("Neue jüdische Presse" 20.3.1908).

Mitteilung im "Intelligenzblatt für Unterfranken und Aschaffenburg" vom

5. Juli 1844: "Notizen. praes. 5. Juli 1844. Mittels Entschließung der

königlichen Regierung vom 11. Juni ward die israelitische Religionslehrers-

und Vorsängers-Stelle zu Giebelstadt dem geprüften Lehramts-Kandidaten

Samuel Samfeld übertragen." Mitteilung im "Intelligenzblatt für Unterfranken und Aschaffenburg" vom

5. Juli 1844: "Notizen. praes. 5. Juli 1844. Mittels Entschließung der

königlichen Regierung vom 11. Juni ward die israelitische Religionslehrers-

und Vorsängers-Stelle zu Giebelstadt dem geprüften Lehramts-Kandidaten

Samuel Samfeld übertragen." |

Zum Tod von Lehrer Maier Mayer (1927; um 1865 wenige Jahre Lehrer in

Giebelstadt, seit 1866 in Schnaittach)

Anmerkung: im Artikel wird die Feier der

diamantenen Hochzeit von Lehrer Maier Mayer erwähnt (weiteres auf der Seite zu

Themar); Lehrer Maier Mayer war verheiratet

mit Karoline geb. Eisenfresser aus Oberthulba

(geb. 29. Januar 1847 als Tochter von Moses und Fanni Eisenfresser).

Genealogische Informationen

https://www.geni.com/people/Karoline-Mayer/6000000100246837854

Genealogische Informationen zu Maier Mayer siehe

https://www.geni.com/people/Meier-Mayer/6000000100245189394.

Artikel

in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar

1927: "Personalien. In Themar, wo ihm kindliche Dankbarkeit

und Liebe ein freundliches Heim geschaffen und einen sorgenfreien,

heiteren Lebensabend bereitet hatten, verstarb am 24. November (18.

Kislew) der Nestor und Mitbegründer unseres Vereins, Maier Mayer, im

Alter von 86 Jahren und 7 Monaten. Er wurde am 22. April 1839 in

Aschbach

geboren, erhielt seine Ausbildung in

Höchberg und

Würzburg und wurde

nach mehrjähriger Tätigkeit als Religionslehrer in Oberthulba und

Giebelstadt in die damals noch blühende Gemeinde Schnaittach berufen, wo

er nahezu ein halbes Jahrhundert in Schule und Gemeinde wirkte, bis er im

Jahre 1914 in den wohlverdienten Ruhestand trat und nach

Themar

übersiedelte. Auch in dieser Gemeinde machte er sich besonders verdient,

indem er in gottbegnadeter, körperlicher und geistiger Rüstigkeit in den

Jahren 1916-1918, als sein Schwiegersohn, Lehrer Levinstein, zum

Kriegsdienste eingerufen wurde, dessen anstrengenden Dienst versah. Noch

als 86jähriges fungierte er am Rochhaschanah (Neujahr) und Jomkippur

als Scheliach Zibbur (Vorbeter). Die hohe Verehrung und Liebe, die

ihm aus allen Kreisen entgegengebracht wurde, fand noch besonderen

Ausdruck, als er im Vorjahre mit seiner Gattin unter Teilnahme der ganzen

Gemeinde, ohne Unterschied des Glaubens, der Vertreter aus seinem

vieljährigen Wirkungsorte und der Behörden - der Verband Bayerischer

Israelitischer Gemeinden sei hierbei eigens genannt - das seltene Fest der

diamantenen Hochzeit feiern konnte. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg in Neumarkt

verlieh ihm anlässlich dieser Feier den Chower-Titel. Um den

Heimgegangenen trauern mit der Gattin 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter.

An seiner Bahre hielt der Schwiegersohn die Trauerrede, der älteste Sohn,

Lehrer Moses Mayer, widmete dem Vater tief ergreifende Worte des

Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik zum Segen sein!

Blumenthal, Neustadt a.d.A." Artikel

in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar

1927: "Personalien. In Themar, wo ihm kindliche Dankbarkeit

und Liebe ein freundliches Heim geschaffen und einen sorgenfreien,

heiteren Lebensabend bereitet hatten, verstarb am 24. November (18.

Kislew) der Nestor und Mitbegründer unseres Vereins, Maier Mayer, im

Alter von 86 Jahren und 7 Monaten. Er wurde am 22. April 1839 in

Aschbach

geboren, erhielt seine Ausbildung in

Höchberg und

Würzburg und wurde

nach mehrjähriger Tätigkeit als Religionslehrer in Oberthulba und

Giebelstadt in die damals noch blühende Gemeinde Schnaittach berufen, wo

er nahezu ein halbes Jahrhundert in Schule und Gemeinde wirkte, bis er im

Jahre 1914 in den wohlverdienten Ruhestand trat und nach

Themar

übersiedelte. Auch in dieser Gemeinde machte er sich besonders verdient,

indem er in gottbegnadeter, körperlicher und geistiger Rüstigkeit in den

Jahren 1916-1918, als sein Schwiegersohn, Lehrer Levinstein, zum

Kriegsdienste eingerufen wurde, dessen anstrengenden Dienst versah. Noch

als 86jähriges fungierte er am Rochhaschanah (Neujahr) und Jomkippur

als Scheliach Zibbur (Vorbeter). Die hohe Verehrung und Liebe, die

ihm aus allen Kreisen entgegengebracht wurde, fand noch besonderen

Ausdruck, als er im Vorjahre mit seiner Gattin unter Teilnahme der ganzen

Gemeinde, ohne Unterschied des Glaubens, der Vertreter aus seinem

vieljährigen Wirkungsorte und der Behörden - der Verband Bayerischer

Israelitischer Gemeinden sei hierbei eigens genannt - das seltene Fest der

diamantenen Hochzeit feiern konnte. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg in Neumarkt

verlieh ihm anlässlich dieser Feier den Chower-Titel. Um den

Heimgegangenen trauern mit der Gattin 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter.

An seiner Bahre hielt der Schwiegersohn die Trauerrede, der älteste Sohn,

Lehrer Moses Mayer, widmete dem Vater tief ergreifende Worte des

Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik zum Segen sein!

Blumenthal, Neustadt a.d.A." |

| |

Artikel

in "Der Israelit" vom 23. Dezember 1926: "Neustadt an der

Aisch, 13. Dezember. Ein alter Lehrerveteran, der Nestor und

Mitbegründer des israelitischen Lehrervereins in Bayern, Lehrer M. Mayer,

verschied im hohen Alter von beinahe 87 Jahren in

Themar (Thüringen), wo er seit 1914 im

Ruhestand lebte. Er stammt aus Aschbach

in Oberfranken und erhielt seine berufliche Ausbildung in

Höchberg und Würzburg. Nach

mehrjähriger aus Wirksamkeit in den Gemeinden

Oberthulba und Giebelstadt

wurde er nach Schnaittach bei

Nürnberg berufen, wo er beinahe 50 Jahre in vorbildlicher Weise segensreich

sich betätigte. Im Jahre 1914 trat er in den wohlverdienten Ruhestand,

gleichzeitig nach Themar übersiedelnd. An

dem stets lebensfrohen Greis, der stets in den Wegen der Thora wandelte,

erfüllte der sich des Psalmisten Wort. Bis zu den letzten Tagen seines

Lebens konnte er sich in körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische

erfreuen. In den Kriegsjahren 1916 bis1918 versah er in noch rüstiger Weise

das anstrengende Amt seines zum Heere einberufenen Schwiegersohnes, des

Lehrers Levinstein in Themar und noch als

86-jähriger Greis versah er in der dortigen Gemeinde den Dienst des

Schaliach Zibbur (Vorbeter). Sein Leben war reich an Arbeit und Last,

aber auch viele Tage der Freude und des Glückes waren dem Verlebten

beschert. Er hatte das Glück, mit seiner getreuen Gattin nicht nur das Fest

der goldenen, sondern auch die seltene Feier der diamantenen Hochzeit

erleben zu dürfen. Letztere fand am .. Nissan unter Teilnahme weiter

Kreise und hoher Behörden statt. Aus diesem Anlass wurde ihm durch den Herrn

Distriktsrabbiner Weinberg in Neumarkt

der Chawer-Titel, den er früher aus Bescheidenheit verschwiegen,

erneuert, am 18. Kislev entschlief der Selige ohne Kampf und wurde im nahen

Marisfeld zur letzten Ruhe bestattet.

Sieben Söhne und drei Töchter beweinen mit ihren Familien und mit der

greisen Gattin sowie ein großer Kreis von Verehrern den Verlust des Frommen.

An dessen Bahre schilderte sein Schwiegersohn in beredten Worten das Leben

des Verblichenen und dessen ältester Sohn, Lehrer M. Mayer, widmete dem

Vater tief ergreifende Worte des Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik

(Gerechten) zum Segen sein! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel

in "Der Israelit" vom 23. Dezember 1926: "Neustadt an der

Aisch, 13. Dezember. Ein alter Lehrerveteran, der Nestor und

Mitbegründer des israelitischen Lehrervereins in Bayern, Lehrer M. Mayer,

verschied im hohen Alter von beinahe 87 Jahren in

Themar (Thüringen), wo er seit 1914 im

Ruhestand lebte. Er stammt aus Aschbach

in Oberfranken und erhielt seine berufliche Ausbildung in

Höchberg und Würzburg. Nach

mehrjähriger aus Wirksamkeit in den Gemeinden

Oberthulba und Giebelstadt

wurde er nach Schnaittach bei

Nürnberg berufen, wo er beinahe 50 Jahre in vorbildlicher Weise segensreich

sich betätigte. Im Jahre 1914 trat er in den wohlverdienten Ruhestand,

gleichzeitig nach Themar übersiedelnd. An

dem stets lebensfrohen Greis, der stets in den Wegen der Thora wandelte,

erfüllte der sich des Psalmisten Wort. Bis zu den letzten Tagen seines

Lebens konnte er sich in körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische

erfreuen. In den Kriegsjahren 1916 bis1918 versah er in noch rüstiger Weise

das anstrengende Amt seines zum Heere einberufenen Schwiegersohnes, des

Lehrers Levinstein in Themar und noch als

86-jähriger Greis versah er in der dortigen Gemeinde den Dienst des

Schaliach Zibbur (Vorbeter). Sein Leben war reich an Arbeit und Last,

aber auch viele Tage der Freude und des Glückes waren dem Verlebten

beschert. Er hatte das Glück, mit seiner getreuen Gattin nicht nur das Fest

der goldenen, sondern auch die seltene Feier der diamantenen Hochzeit

erleben zu dürfen. Letztere fand am .. Nissan unter Teilnahme weiter

Kreise und hoher Behörden statt. Aus diesem Anlass wurde ihm durch den Herrn

Distriktsrabbiner Weinberg in Neumarkt

der Chawer-Titel, den er früher aus Bescheidenheit verschwiegen,

erneuert, am 18. Kislev entschlief der Selige ohne Kampf und wurde im nahen

Marisfeld zur letzten Ruhe bestattet.

Sieben Söhne und drei Töchter beweinen mit ihren Familien und mit der

greisen Gattin sowie ein großer Kreis von Verehrern den Verlust des Frommen.

An dessen Bahre schilderte sein Schwiegersohn in beredten Worten das Leben

des Verblichenen und dessen ältester Sohn, Lehrer M. Mayer, widmete dem

Vater tief ergreifende Worte des Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik

(Gerechten) zum Segen sein! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Asser Stein wird Religionslehrer und Vorsänger in Giebelstadt (1867)

Anmerkung: Asser Stein Nachfolger von Lehrer Maier

Mayer (siehe oben)

Anzeige

im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und

Aschaffenburg" vom 23. November 1867: "Durch

Regierungs-Entschließung vom 14. November 1867 ad Nr. 42344 ist die von

der israelitischen Kultusgemeinde Giebelstadt, königliches

Bezirksamt Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer Religionslehrer-

und Vorsänger-Stelle an den israelitischen Religionslehrer Asser Stein

in Oettershausen,

königliches Bezirksamt Volkach, genehmigt

worden". Anzeige

im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und

Aschaffenburg" vom 23. November 1867: "Durch

Regierungs-Entschließung vom 14. November 1867 ad Nr. 42344 ist die von

der israelitischen Kultusgemeinde Giebelstadt, königliches

Bezirksamt Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer Religionslehrer-

und Vorsänger-Stelle an den israelitischen Religionslehrer Asser Stein

in Oettershausen,

königliches Bezirksamt Volkach, genehmigt

worden". |

Ausschreibungen der Stelle des Lehrer / Vorbeters /

Schochet in Gaukönigshofen (mit

Giebelstadt) (1931)

Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom

1. und 15. Juli 1931: "Infolge Pensionierung unseres Beamten, der 40 Jahre im

Dienste der Gemeinde stand, wird die Stelle des Religionslehrers,

Vorbeters und Schochets in der Israelitischen Kultusgemeinde

Gaukönigshofen zur alsbaldigen Besetzung frei. Der Stelleninhaber hat den

Dienst in der benachbarten Gemeinde Giebelstadt mitzuversehen. Die Besoldung

regelt sich nach der Besoldungsordnung des Verbandes Bayerischer

Israelitischer Gemeinden. Schöne Dienstwohnung in neuerbautem Schulhaus

ist vorhanden. Reichsdeutsche Bewerber mit seminaristischer Vorbildung,

die über eine angenehme Stimme verfügen, bitten wir, ihre Bewerbungen

mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gesundheitszeugnis und Lichtbild an

die Israelitische Kultusgemeinde Gaukönigshofen einzureichen. Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom

1. und 15. Juli 1931: "Infolge Pensionierung unseres Beamten, der 40 Jahre im

Dienste der Gemeinde stand, wird die Stelle des Religionslehrers,

Vorbeters und Schochets in der Israelitischen Kultusgemeinde

Gaukönigshofen zur alsbaldigen Besetzung frei. Der Stelleninhaber hat den

Dienst in der benachbarten Gemeinde Giebelstadt mitzuversehen. Die Besoldung

regelt sich nach der Besoldungsordnung des Verbandes Bayerischer

Israelitischer Gemeinden. Schöne Dienstwohnung in neuerbautem Schulhaus

ist vorhanden. Reichsdeutsche Bewerber mit seminaristischer Vorbildung,

die über eine angenehme Stimme verfügen, bitten wir, ihre Bewerbungen

mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gesundheitszeugnis und Lichtbild an

die Israelitische Kultusgemeinde Gaukönigshofen einzureichen.

Gaukönigshofen, den 29. Juni 1931. Die Israelitische Kultusgemeinde

Gaukönigshofen. Felix Mainzer, 1. Vorstand". |

| Auf diese Anzeige hin hat sich Leo Kahn

beworben, der nun den Religionsunterricht in Gaukönigshofen und

Giebelstadt erteilte. |

Schulamtsbewerber Justin Heinemann wechselt nach

Scheinfeld (1936)

Mitteilung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

September 1936: "Schulamtsbewerber Justin Heinemann in Giebelstadt

wurde nach Scheinfeld

berufen." Mitteilung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

September 1936: "Schulamtsbewerber Justin Heinemann in Giebelstadt

wurde nach Scheinfeld

berufen." |

Aus dem

jüdischen Gemeindeleben

Rückblick: Esrogim-Mangel (1810)

Anm.: bei einem Esrog (beziehungsweise Etrog) handelt es sich um eine

Zitrusfrucht, die beim Sukkotfest (Laubhüttenfest) Verwendung findet;

siehe Wikipedia-Artikel

"Etrog"

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit.

In dem mir vorliegenden Memorbuch der Gemeinde Giebelstadt in Unterfranken

(hier aus dem Hebräischen übersetzt) berichtet ein Chronist: 'Zur

Erinnerung! Im Jahre 571 der kleinen Zeitrechnung (d.i. 1810) hat die

hiesige Gemeinde ihr Esrog, das einzige am Ort, für 20 Gulden rheinisch

kaufen müssen. Die beiden Gemeinden Geroldshausen und

Kirchheim kauften

eines gemeinsam für zwei Karlin, ebenso Allersheim und

Bütthard. Solche

Esrogim wurden in wohlfeilen Zeiten leicht für 24 Kreuzer (= 72

Reichspfennig) gekauft. Vorbeter Lämmle b. Mhhr* Benjamin'.

Was der Grund der Teuerung gewesen, wird nicht angegeben. Möglich, dass

politische Hinderungsgründe in der damaligen Napoleonischen Zeit die

Einfuhr erschwerten."

*Mhhr Abkürzung für: "unser Lehrer, der Chawer, Herr...",

Bezeichnung für einen Gelehrten. |

Ergebnis einer Kollekte (1921)

Anmerkung: Kollekten wurden mehrmals im Jahr in den jüdischen Gemeinden für

die unterschiedlichsten Zwecke durchgeführt. Die Ergebnisse wurden teilweise in

jüdischen Periodika mitgeteilt. In diesem Fall handelte es sich um eine Sammlung

zugunsten ukrainischer Waisenkinder.

Mitteilung

in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas

Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) vom 18. August 1921: "Giebelstadt:

David Pfeuffer 50, Max Pfeuffer 100, Alfred und Jakob Pfeuffer 10,

Kultusgemeinde, Giebelstadt gesammelt durch Cäcilie Heinemann von den

Mitgliedern: Aron Heinemann 1, Salomon Heinemann 1, David Pfeuffer 10, David

Schmidt 20, Ludwig Pollack 1, Emanuel Solinger 20, Max Heinemann 15, David

Mannheimer 20, Samson Heinemann 10, Max Pfeuffer 30, Rudolf Schmidt 10, Lina

Krämer 2, Hirsch Schmidt 5. " Mitteilung

in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas

Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) vom 18. August 1921: "Giebelstadt:

David Pfeuffer 50, Max Pfeuffer 100, Alfred und Jakob Pfeuffer 10,

Kultusgemeinde, Giebelstadt gesammelt durch Cäcilie Heinemann von den

Mitgliedern: Aron Heinemann 1, Salomon Heinemann 1, David Pfeuffer 10, David

Schmidt 20, Ludwig Pollack 1, Emanuel Solinger 20, Max Heinemann 15, David

Mannheimer 20, Samson Heinemann 10, Max Pfeuffer 30, Rudolf Schmidt 10, Lina

Krämer 2, Hirsch Schmidt 5. " |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Aaron Mendel - zeitweise Lehrer in

Giebelstadt - konvertiert zum Christentum (um 1756; Artikel von 1903)

Artikel

in "Blätter für jüdische Geschichte und Literatur" 1903 12 S. 179ff:

zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. Artikel

in "Blätter für jüdische Geschichte und Literatur" 1903 12 S. 179ff:

zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. |

|

|

Zum Soldatentod von Hirsch Neumann (1871)

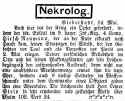

Nekrolog

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1871: "Giebelstadt, 14. Mai (1871). Auch hier hat der Krieg ein Opfer gefordert,

indem der israelitische Soldat im 9. bayerischen Infanterie-Regiment, 4.

Comp., Hirsch Neumann, der an der Ruhr erkrankt nach Hause kam, seinen Strapazen

bei Wörth, bei den Gefechten vor Toul und als Vorposten vor Paris am 2.

Mai erlegen. Seiner persönlichen Beliebtheit im Ort und bei seinen

Waffengefährten gab sein Leichenbegängnis den entsprechenden Ausdruck;

denn nicht nur eine unabsehbare Menschenmenge erwies ihm die letzte Ehre,

sondern auch acht hiesige Soldaten im Waffenschmucke unter dem Kommando

eines Offiziers gaben ihm eine Ehrensalve. Die Leichenrede hielt Herr

Lehrer Stein in sehr erhebender und geistreicher Weise über Psalm 102

Vers 24. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Nekrolog

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1871: "Giebelstadt, 14. Mai (1871). Auch hier hat der Krieg ein Opfer gefordert,

indem der israelitische Soldat im 9. bayerischen Infanterie-Regiment, 4.

Comp., Hirsch Neumann, der an der Ruhr erkrankt nach Hause kam, seinen Strapazen

bei Wörth, bei den Gefechten vor Toul und als Vorposten vor Paris am 2.

Mai erlegen. Seiner persönlichen Beliebtheit im Ort und bei seinen

Waffengefährten gab sein Leichenbegängnis den entsprechenden Ausdruck;

denn nicht nur eine unabsehbare Menschenmenge erwies ihm die letzte Ehre,

sondern auch acht hiesige Soldaten im Waffenschmucke unter dem Kommando

eines Offiziers gaben ihm eine Ehrensalve. Die Leichenrede hielt Herr

Lehrer Stein in sehr erhebender und geistreicher Weise über Psalm 102

Vers 24. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Seligmann Neumann (1911)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1911:

"Giebelstadt, 1. Mai (1911). Am 23. April verschied in unserer

Gemeinde Herr Seligmann Neumann, der es verdient, auch in diesen Blättern

genannt zu werden. Er war mit all seinen anderen menschlichen

Eigenschaften auch ein treuer Anhänger der Tora und der Wahrheit.

Ihm ist es auch mit zu verdanken, dass in hiesiger Gemeinde wieder ein

neues Beit HaKnesset (Synagoge) ersteht. Mit welcher Freude sah er

die Verwirklichung dieses seines Lieblingswunsches entgegen! Leider sollte

er die Bauvollendung dieses Gotteshauses nicht mehr erleben. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1911:

"Giebelstadt, 1. Mai (1911). Am 23. April verschied in unserer

Gemeinde Herr Seligmann Neumann, der es verdient, auch in diesen Blättern

genannt zu werden. Er war mit all seinen anderen menschlichen

Eigenschaften auch ein treuer Anhänger der Tora und der Wahrheit.

Ihm ist es auch mit zu verdanken, dass in hiesiger Gemeinde wieder ein

neues Beit HaKnesset (Synagoge) ersteht. Mit welcher Freude sah er

die Verwirklichung dieses seines Lieblingswunsches entgegen! Leider sollte

er die Bauvollendung dieses Gotteshauses nicht mehr erleben.

Der Verblichene hatte sich infolge seines rechtlichen Handelns und seines

bescheidenen Benehmens große Beliebtheit erworben. Das zeigte sich am

besten bei seiner Beerdigung. Von nah und fern kamen Verwandte, Bekannte

und Freunde herbeigeeilt, um ihm die letzte Ehre zu erzeigen.

Nicht nur seine Angehörigen, sondern auch die Gemeinde Giebelstadt wird

ihn schmerzlich vermissen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens". |

Ludwig Pfeuffer (Giebelstadt) hält

einen Vortrag in Bad Mergentheim (1919)

Vgl. zur Aguda Jisroel die Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Agudat_Jisra'el und

https://de.wikipedia.org/wiki/Agudath_Israel_Weltorganisation

Artikel

in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas

Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) 1919 Heft 06 S. 108: "Mergentheim:

im Februar dieses Jahres hielt in unserer Gruppe Herr Ludwig Pfeuffer aus

Giebelstadt einen Vortrag über 'Das Leben eines religiösen Kriegers im

Felde'. Seine längeren Ausführungen schlossen mit einem Appell an den

Arewus-Gedanken (vgl.

http://www.juedisches-recht.de/lex_all_arewut.php), der mehr als

bisher in der jetzigen schweren Zeit gepflegt werden müsste. Unsere

allwöchentlichen Lernabende erfreuen sich des zahlreichen Besuches unserer

Mitglieder, die mit großem Eifer den Schiurim (religiöse Lernstunden)

folgen." Artikel

in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas

Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) 1919 Heft 06 S. 108: "Mergentheim:

im Februar dieses Jahres hielt in unserer Gruppe Herr Ludwig Pfeuffer aus

Giebelstadt einen Vortrag über 'Das Leben eines religiösen Kriegers im

Felde'. Seine längeren Ausführungen schlossen mit einem Appell an den

Arewus-Gedanken (vgl.

http://www.juedisches-recht.de/lex_all_arewut.php), der mehr als

bisher in der jetzigen schweren Zeit gepflegt werden müsste. Unsere

allwöchentlichen Lernabende erfreuen sich des zahlreichen Besuches unserer

Mitglieder, die mit großem Eifer den Schiurim (religiöse Lernstunden)

folgen." |

Der aus Giebelstadt stammende

Lehrer Jakob Schloß wird Lehrer in Würzburg (1925)

Anmerkung:

Jakob Schloß ist am 18. November 1880 in

Giebelstadt (Ort nach Artikel unten) oder (nach anderen Angaben) in

Olnhausen geboren und war seit 1. April

1919 in Nassau als Religionslehrer und Vorbeter tätig. Seit 25. April 1906 war

er mit Sofie geb. Wechsler verheiratet, die am 14. August 1878 in

Aschbach geboren ist. Die beiden hatten eine

Tochter Resi (geb. 10. Januar 1907). Am 18. September 1940 zog Jakob Schloß,

mittlerweile verwitwet, nach Frankfurt am Main, wo er sich am 6. Dezember 1940

das Leben nahm.

Bei Reiner Strätz Biographisches Handbuch Würzburger Juden wird Jakob Schloß

nicht genannt

Artikel

in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 13. Februar 1925: "Würzburg.

Die hiesige israelitische Kultusgemeinde wählte in einer Versammlung ihren

neuen Lehrer und Kantor. Unter zehn Bewerbern fiel die Wahl auf den Lehrer

Jakob Schloß, zur Zeit Lehrer in Bad

Nassau, gebürtig aus Giebelstadt. Er besuchte die Lehrer Schule in

Würzburg, die er im Jahre 1901 mit gutem Erfolg absolvierte und das

Konservatorium in Karlsruhe. Er wird demnächst seinen Posten hier antreten." Artikel

in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 13. Februar 1925: "Würzburg.

Die hiesige israelitische Kultusgemeinde wählte in einer Versammlung ihren

neuen Lehrer und Kantor. Unter zehn Bewerbern fiel die Wahl auf den Lehrer

Jakob Schloß, zur Zeit Lehrer in Bad

Nassau, gebürtig aus Giebelstadt. Er besuchte die Lehrer Schule in

Würzburg, die er im Jahre 1901 mit gutem Erfolg absolvierte und das

Konservatorium in Karlsruhe. Er wird demnächst seinen Posten hier antreten." |

Zum Tod von Clara Pfeuffer (1930)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. März 1930:

"Giebelstadt bei Würzburg, 16. März (1930). Am Heiligen Schabbat

Mischpatim, Freitag, den 21. Februar (Datierung unklar, denn Schabbat

Mischpatim war erst am 1. März 1930, Toralesung Mischpatim

ist 2. Mose 21,1 - 24,18), ging Frau Clara Pfeuffer ein zur Ruhe

des ewigen Lebens. Im 83. Lebensjahr, die älteste unserer Gemeinde,

die zweitälteste Einwohnerin des Ortes, schied sie von uns. Ein

Wahrzeichen aus der in jüdischer Beziehung wohl wirklich besseren, alten

Zeit, ein Beispiel lebender Tradition ist mir ihr dahin gegangen. In ihrer

Jugend war sie sieben Jahre im Hause des Großen in Israel, des

alten Würzburger Raw, Rabbi Seligmann Bär Bamberger - das Andenken an

den Gerechten ist zum Segen. Das im Talmud oft gespendete Lob der ...

traf vollkommen auf die Verblichene - sie ruhe in Frieden- zu - und

der heilige Geist, der von diesem Geisteshelden ausstrahlte,

beschattete das ganze Leben dieser edlen Frau. Selbstlos und bescheiden,

von tiefer Gottesfurcht getragen, kannte sie als höchste Aufgabe nur Wohltätigkeit

in des Wortes weitester Bedeutung und wenn sie den Gewinn hatte,

alle ihre Kinder zu selten braven frommen Juden heranwachsen zu

sehen, so führte sie selbst dieses immer wieder vor allem auf das

Verdienst des alten Würzburger Raw - das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen - zurück, dessen Lebensmaximen sie stets zu verwirklichen

sich bemühte. - Wohl die gesamte Einwohnerschaft Giebelstadts, eine

große Zahl auswärtiger Freunde und Verehrer folgten der Bahre dieser wackeren

Frau - sie ruhe in Frieden - und in beredten Worten nahmen Herr

Rabbiner Dr. Wohlgemuth, Kitzingen

und Herr Lehrer Bravmann, Gaukönigshofen,

Abschied von dieser edlen Matrone. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. März 1930:

"Giebelstadt bei Würzburg, 16. März (1930). Am Heiligen Schabbat

Mischpatim, Freitag, den 21. Februar (Datierung unklar, denn Schabbat

Mischpatim war erst am 1. März 1930, Toralesung Mischpatim

ist 2. Mose 21,1 - 24,18), ging Frau Clara Pfeuffer ein zur Ruhe

des ewigen Lebens. Im 83. Lebensjahr, die älteste unserer Gemeinde,

die zweitälteste Einwohnerin des Ortes, schied sie von uns. Ein

Wahrzeichen aus der in jüdischer Beziehung wohl wirklich besseren, alten

Zeit, ein Beispiel lebender Tradition ist mir ihr dahin gegangen. In ihrer

Jugend war sie sieben Jahre im Hause des Großen in Israel, des

alten Würzburger Raw, Rabbi Seligmann Bär Bamberger - das Andenken an

den Gerechten ist zum Segen. Das im Talmud oft gespendete Lob der ...

traf vollkommen auf die Verblichene - sie ruhe in Frieden- zu - und

der heilige Geist, der von diesem Geisteshelden ausstrahlte,

beschattete das ganze Leben dieser edlen Frau. Selbstlos und bescheiden,

von tiefer Gottesfurcht getragen, kannte sie als höchste Aufgabe nur Wohltätigkeit

in des Wortes weitester Bedeutung und wenn sie den Gewinn hatte,

alle ihre Kinder zu selten braven frommen Juden heranwachsen zu

sehen, so führte sie selbst dieses immer wieder vor allem auf das

Verdienst des alten Würzburger Raw - das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen - zurück, dessen Lebensmaximen sie stets zu verwirklichen

sich bemühte. - Wohl die gesamte Einwohnerschaft Giebelstadts, eine

große Zahl auswärtiger Freunde und Verehrer folgten der Bahre dieser wackeren

Frau - sie ruhe in Frieden - und in beredten Worten nahmen Herr

Rabbiner Dr. Wohlgemuth, Kitzingen

und Herr Lehrer Bravmann, Gaukönigshofen,

Abschied von dieser edlen Matrone.

Den Kindern, Enkeln und Urenkeln möge ihr Verdienst beistehen, in

ihrem Sinne weiter zu leben und weiter zu wirken. Ihre Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

80. Geburtstag von Babette Neumann (1931)

Meldung

in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. September

1931: "Israelitische Kultusgemeinde Giebelstadt. Die Witwe

Babette Neumann von hier kann am 12. September dieses Jahres ihren 80.

Geburtstag feiern." Meldung

in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. September

1931: "Israelitische Kultusgemeinde Giebelstadt. Die Witwe

Babette Neumann von hier kann am 12. September dieses Jahres ihren 80.

Geburtstag feiern." |

Zum 80. Geburtstag des langjährigen

Kultusvorstandes der Gemeinde Hirsch Schmidt (1933)

Anmerkung: Hirsch Schmidt ist

am 11. Februar 1853 in Giebelstadt geboren als Sohn des Händlers Marx Schmidt

und seiner Frau Regine. Er war verheiratet mit Klara geb. Ehrlich (geb. um 1855,

gest. 1915 in Giebelstadt). Im Alter von 85 Jahren wurde Hirsch Schmidt im

Dezember 1938 in das Altersheim Konradstraße 3 der Israelitischen Kranken- und

Pfründnerhausstiftung nach Würzburg verbracht, wo er am 8. November 1941

gestorben ist.

Die im Text genannte Zwillingsschwester Karoline Grünebaum geb. Schmidt lebte in

Kleinwallstadt (verheiratet mit Elias Grünebaum).

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März

1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei

Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,

und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt

bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in

voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März

1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei

Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,

und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt

bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in

voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." |

70. Geburtstag von Henriette Krämer

(1934)

Anmerkung: Henriette Krämer ist am 27. Dezember 1864 in Giebelstadt geboren.

Nach dem Novemberpogrom 1938 lebte sie mit ihrer verwitweten Schwägerin Lina

Krämer noch in Giebelstadt. Im November 1939 wurde sie nach Würzburg gebracht

und im "Jüdischen Unterkunftsheim" Bibrastraße 6, dann ab Januar 1940 im

Israelitischen Pfründnerhaus Dürerstraße 20 einquartiert. Sie wurde am 10.

November 1942 deportiert und im Vernichtungslager Treblinka ermordet.

Mitteilung

in "Bayerische Israelitische Gemeindezeitung" vom 1. Januar 1935: "Giebelstadt.

Am 27. Dezember feierte Fräulein Henriette Krämer dahier ihren 70.

Geburtstag. ." Mitteilung

in "Bayerische Israelitische Gemeindezeitung" vom 1. Januar 1935: "Giebelstadt.

Am 27. Dezember feierte Fräulein Henriette Krämer dahier ihren 70.

Geburtstag. ." |

Zum Tod des Sohnes des Kultusvorstandes Max

Pfeuffer (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1935:

"Giebelstadt, 10. März (1935). Von einem schweren Schicksalsschlag

wurde die Familie unseres Kultusvorstandes, Max Pfeuffer, heimgesucht.

Innerhalb weniger Tage wurde deren jüngster hoffnungsvoller Sohn

hingerafft. Die allgemeine Teilnahme wendet sich der beliebten Familie zu

und aus Nah und Fern gaben Freunde und Bekannte dem Kinde das letzte

Geleite. Am Grabe fand Herr Lehrer Kahn, Gaukönigshofen

Worte des Trostes, indem er schilderte, wie dieses Kind bereits weit über

sein Alter hinaus die ernste Lebensauffassung eines guten Jehudi zu

erkennen gab. Möge der Heilige - gepriesen sei er den Eltern und

Geschwistern seinen Trost senden. S.H." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1935:

"Giebelstadt, 10. März (1935). Von einem schweren Schicksalsschlag

wurde die Familie unseres Kultusvorstandes, Max Pfeuffer, heimgesucht.

Innerhalb weniger Tage wurde deren jüngster hoffnungsvoller Sohn

hingerafft. Die allgemeine Teilnahme wendet sich der beliebten Familie zu

und aus Nah und Fern gaben Freunde und Bekannte dem Kinde das letzte

Geleite. Am Grabe fand Herr Lehrer Kahn, Gaukönigshofen

Worte des Trostes, indem er schilderte, wie dieses Kind bereits weit über

sein Alter hinaus die ernste Lebensauffassung eines guten Jehudi zu

erkennen gab. Möge der Heilige - gepriesen sei er den Eltern und

Geschwistern seinen Trost senden. S.H." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von Lehrer Schloss -

Commisstelle-Gesuch (1892)

Anzeige in "Der Israelit" vom 15. September 1892: "Commisstelle-Gesuch. Anzeige in "Der Israelit" vom 15. September 1892: "Commisstelle-Gesuch.

Ein junger Mann, welcher bis 1. November in einem Spezerei-, Holz- und

Eisengeschäft seine Lehrzeit beendet, den Detail-Verkauf allein besorgte und

guter Verkäufer ist, sucht als angehender Commis in einem an Feiertag und

Schabbat geschlossenen Geschäfte Stelle.

Lehrer Schloß, Giebelstadt bei Würzburg." |

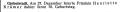

Anzeige von Johanna Stern -

Stellensuche für ihre Tochter (1895)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 8. April 1895: " Ich suche für meine

Tochter, 19 Jahre alt, Stelle als Kinderfräulein, Gesellschafterin oder

Stütze der Hausfrau. Dieselbe ist in sämtlich vorkommenden weiblichen

Handarbeiten gründlich erfahren und war schon einige Jahre als Stütze und

Gesellschafterin tätig. Anzeige

in "Der Israelit" vom 8. April 1895: " Ich suche für meine

Tochter, 19 Jahre alt, Stelle als Kinderfräulein, Gesellschafterin oder

Stütze der Hausfrau. Dieselbe ist in sämtlich vorkommenden weiblichen

Handarbeiten gründlich erfahren und war schon einige Jahre als Stütze und

Gesellschafterin tätig.

Johanna Stern Witwe, Giebelstadt bei Würzburg. " |

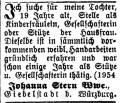

Anzeige von Lehrer Schloß -

Stellengesuch für einen Schneidergehilfen (1899)

Anzeige in "Der Israelit" vom 27. Februar 1899: "Ein

braver, tüchtiger, junger Mann, Schneider, sucht bei einem

ordentlichen Meister Stelle als Gehilfe, wo Kost und Logis

gewährt wird. Anzeige in "Der Israelit" vom 27. Februar 1899: "Ein

braver, tüchtiger, junger Mann, Schneider, sucht bei einem

ordentlichen Meister Stelle als Gehilfe, wo Kost und Logis

gewährt wird.

Offerten an Lehrer Schloß, Giebelstadt bei Würzburg. " |

Max Heinemann sucht eine Lehrstelle für seinen Sohn

(1908)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1908: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1908:

"Suche für meinen Sohn pr. Mitte Mai dieses Jahres eine

Lehrstelle

in einem feinen

Schneidergeschäfte, welches Samstag und Feiertage

geschlossen ist.

Max Heinemann,

Giebelstadt (Bayern)." |

Verlobungsanzeige von Pauline Pfeuffer und Moritz

Katz (Giebelstadt / Gersfeld) (1911)

Die

Anzeige erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.

Oktober 1911: Die

Anzeige erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.

Oktober 1911:

Pauline Pfeuffer - Moritz Katzmann. Verlobte

Giebelstadt, Bayern. Gersfeld,

Rhön". |

Verlobungsanzeige von Ella Krämer und Heinrich Heinemann

(1923)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923:

"Frau Lina Krämer, Giebelstadt bei Würzburg und Herr und Frau

Lehrer Heinemann in Berlin beehren sich, die Verlobung ihrer Kinder Ella

und Heinrich anzuzeigen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923:

"Frau Lina Krämer, Giebelstadt bei Würzburg und Herr und Frau

Lehrer Heinemann in Berlin beehren sich, die Verlobung ihrer Kinder Ella

und Heinrich anzuzeigen.

Ella Krämer - Heinrich Heinemann - Verlobte - Giebelstadt

bei Würzburg, Berlin Schöneberg, Eberstr. 13. Chanuka

5684." |

Todesanzeige für Jacob David

Pfeuffer (1925)

Anmerkung: Genealogische Informationen und Foto siehe

https://www.geni.com/people/Jacob-Pfeuffer/6000000052972193517

Anzeige in "Der Israelit" vom 15. Januar 1925: "Danksagung. Anzeige in "Der Israelit" vom 15. Januar 1925: "Danksagung.

Für die anlässlich des Ablebens unseres unvergesslichen Gatten und Vaters

von allen Seiten überaus zahlreich entgegengebrachten Beweise herzlicher

Teilnahme sprechen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank aus

Klara Pfeuffer und Kinder

Giebelstadt, Würzburg,

Bamberg,

Mainz, Königsbach,

Gersfeld. |

Zum Tod von Klara Pfeuffer geb.

Rauh (1930)

Anmerkung: genealogische Informationen und Foto siehe https://www.geni.com/people/Klara-Pfeuffer/6000000052967461011

Anzeige in "Der Israelit" vom 6. März 1930: "Danksagung Anzeige in "Der Israelit" vom 6. März 1930: "Danksagung

Außerstande, für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme, die uns

anlässlich des Heimgangs unserer unvergesslichen Mutter

Frau Klara Pfeuffer - Friede sei mit ihr - Giebelstadt

aus weiten Kreisen zugingen, sprechen wir auf diesem Wege allen Verwandten,

Freunden und Bekannten unseren herzlichsten Dank aus Geschwister Pfeuffer

Giebelstadt, Würzburg,

Bamberg,

Mainz, Königsbach,

Gersfeld. 3. März 1930"" |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Betsaal vorhanden. 1799 wurde

eine erste Synagoge erstellt. Über einhundert Jahre diente sie als religiöses

Zentrum der jüdischen Gemeinde in Giebelstadt. Anfang des 20. Jahrhunderts war

sie in sehr schlechtem baulichem Zustand und musste 1908 wegen Baufälligkeit

geschlossen, wenig später abgebrochen werden.

Spendenaufruf für die Synagoge (1909)

Anzeige im "Israelitischen

Familienblatt" vom 22. Juli 1909: "Giebelstadt, Unterfranken. Anzeige im "Israelitischen

Familienblatt" vom 22. Juli 1909: "Giebelstadt, Unterfranken.

Aufruf!

Die hiesige Synagoge musste wegen Einsturzgefahr eingelegt werden. Wir sind

daher gezwungen, ein neues Gotteshaus zu bauen.

Obzwar wir dabei die bescheidensten Verhältnisse obwalten lasten, so ist es

unmöglich, den Bau allein aus eigenen Mitteln aufzuführen.

Wir erlauben uns daher, unsere Glaubensbrüder und Schwestern herzlich zu

bitten, uns durch Zuwendung reichlicher Spenden, in den Stand zu setzen ein

neues Gotteshaus aufzubauen.

Die israelitische Kultusgemeinde Giebelstadt in Unterfranken

S. Heinemann, Kassierer. H. Schmidt, Vorstand.

NB. Beiträge, worüber an dieser Stelle quittiert wird, nimmt entgegen H.

Schmidt, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Giebelstadt i.

Unterfranken." |

1911 ließ die Gemeinde durch die Gebrüder Johann und Roman Scheckenbach aus Giebelstadt,

die als Baumeister gemeinsam ein Zimmereigeschäft führten, die Pläne für eine

neue Synagoge zeichnen. Noch in diesem Jahr wurde das Gebäude erbaut. Im

Nachruf auf Seligmann Neumann, der am 23. April 1911 verstarb (siehe oben), wird

davon berichtet, dass die neue Synagoge derzeit "ersteht", aber der

Verstorbene die Bauvollendung nicht mehr erleben konnte. Vorsteher der

jüdischen Gemeinde war zur Zeit des Synagogenbaus Hirsch Schmidt.

Die Einweihung der Synagoge war am 31. August 1911 durch

Distriktsrabbiner Bamberger aus Würzburg, der gerade Vakaturvertretung des

nicht besetzten Distriktsrabbinates Kitzingen hatte. Über die Feier liegen

folgende

Berichte vor:

Bericht

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1911: "Giebelstadt

(Unterfranken), 10. September. Vor einigen Tagen wurde in unserer kleinen

Gemeinde ein seltenes Fest gefeiert. Ungefähr 3 Jahre sind es her, dass

unsere Synagoge wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste. Mit vieler

Mühe und großen Opfern ist es uns gelungen, eine entsprechende neue

Synagoge zu bauen, welche am 31. August in würdiger Weise eingeweiht

wurde. Die politische Gemeinde nahm regen Anteil daran, indem die

Einwohner ihre Häuser beflaggte und sich sowohl beim Zuge als auch in der

Synagoge mit ihren jüdischen Mitbürgern vereinigten. Vor dem Tore der

Synagoge trug die Tochter des Vorstandes, Frl. Schmidt, einen Prolog vor

und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister; derselbe

hielt eine Ansprache, in der er den Opfersinn der Gemeinde lobte und

übergab den Synagogenschlüssel Herrn Distrikts-Rabbiner Bamberger aus

Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen. Nach den üblichen Umzügen

der Torarollen und nachdem Herr Vorstand Schmidt die Anwesenden begrüßt

hatte, hielt Herr Rabbiner Bamberger die Einweihungsrede, die zu Herzen

aller Anwesenden ging. Vom Gotteshause aus bewegte sich die ganze

Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthaus zur geselligen

Unterhaltung. Alle Anwesende, worunter viele Fremde aus nah und fern sich

befanden, waren sehr befriedigt von der außerordentlich gelungenen

Feier." Bericht

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1911: "Giebelstadt

(Unterfranken), 10. September. Vor einigen Tagen wurde in unserer kleinen

Gemeinde ein seltenes Fest gefeiert. Ungefähr 3 Jahre sind es her, dass

unsere Synagoge wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste. Mit vieler

Mühe und großen Opfern ist es uns gelungen, eine entsprechende neue

Synagoge zu bauen, welche am 31. August in würdiger Weise eingeweiht

wurde. Die politische Gemeinde nahm regen Anteil daran, indem die

Einwohner ihre Häuser beflaggte und sich sowohl beim Zuge als auch in der

Synagoge mit ihren jüdischen Mitbürgern vereinigten. Vor dem Tore der

Synagoge trug die Tochter des Vorstandes, Frl. Schmidt, einen Prolog vor

und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister; derselbe

hielt eine Ansprache, in der er den Opfersinn der Gemeinde lobte und

übergab den Synagogenschlüssel Herrn Distrikts-Rabbiner Bamberger aus

Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen. Nach den üblichen Umzügen

der Torarollen und nachdem Herr Vorstand Schmidt die Anwesenden begrüßt

hatte, hielt Herr Rabbiner Bamberger die Einweihungsrede, die zu Herzen

aller Anwesenden ging. Vom Gotteshause aus bewegte sich die ganze

Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthaus zur geselligen

Unterhaltung. Alle Anwesende, worunter viele Fremde aus nah und fern sich

befanden, waren sehr befriedigt von der außerordentlich gelungenen

Feier." |

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September

1911: "Giebelstadt (Unterfranken). Vor einigen Tagen wurde in

unserer kleinen Gemeinde die neue Synagoge eingeweiht. Die politische

Gemeinde nahm regen Anteil an diesem Feste, indem die Einwohner ihre

Häuser beflaggten und sich sowohl beim Zuge als auch in der Synagoge mit

ihren israelitischen Mitbürgern vereinigten. Der Festzug bewegte sich vom

Hause des Kultusvorstandes, H. Schmidt, mit Vorantritt der Musik zur

Synagoge. Dort angelangt, trug die Tochter des Vorstandes ein Gedicht vor

und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister, der nach

einer Ansprache den Schlüssel dem Distriktsrabbiner Bamberger -

Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen,

übergab. Dieser erwiderte dem Herrn Bürgermeister in entsprechender Rede

und überreichte den Schlüssel dem Vorstande. Nach dem Einzuge wurde

Ma-Towu gesungen und die Umzüge mit den Tora-Rollen vorgenommen. Nachdem

Vorstand Schmidt die Anwesenden in längerer Ansprache begrüßt hatte,

bestieg Rabbiner Bamberger die Kanzel und hielt die Einweihungsrede, die

sich darüber verbreitete, welche Namen unsere Stammväter den geheiligten

Städten beilegten, nämlich Berg, Feld und Haus, als Symbol für die

Synagoge. Sie sei stets ein Berg zur Erhebung zur Gottesfurcht und

Gotteserkenntnis, ein Feld zur Aussaat von Liebe zu Gott und dem

Nebenmenschen und ein Haus, in dem man sich jederzeit heimisch und

glücklich fühlen solle. Die Rede schloss mit dem Königsgebet und einem

Segen für die Gemeinde und die Behörden. Nach Absingung eines Psalms

(150.) war die Feier beendigt. Von da aus bewegte sich die ganze

Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthause zur geselligen

Unterhaltung. Alle Anwesenden, darunter viele Fremde, waren sehr

befriedigt von der außerordentlich gelungenen Feier." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September

1911: "Giebelstadt (Unterfranken). Vor einigen Tagen wurde in

unserer kleinen Gemeinde die neue Synagoge eingeweiht. Die politische

Gemeinde nahm regen Anteil an diesem Feste, indem die Einwohner ihre

Häuser beflaggten und sich sowohl beim Zuge als auch in der Synagoge mit

ihren israelitischen Mitbürgern vereinigten. Der Festzug bewegte sich vom

Hause des Kultusvorstandes, H. Schmidt, mit Vorantritt der Musik zur

Synagoge. Dort angelangt, trug die Tochter des Vorstandes ein Gedicht vor

und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister, der nach

einer Ansprache den Schlüssel dem Distriktsrabbiner Bamberger -

Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen,

übergab. Dieser erwiderte dem Herrn Bürgermeister in entsprechender Rede

und überreichte den Schlüssel dem Vorstande. Nach dem Einzuge wurde

Ma-Towu gesungen und die Umzüge mit den Tora-Rollen vorgenommen. Nachdem

Vorstand Schmidt die Anwesenden in längerer Ansprache begrüßt hatte,

bestieg Rabbiner Bamberger die Kanzel und hielt die Einweihungsrede, die

sich darüber verbreitete, welche Namen unsere Stammväter den geheiligten

Städten beilegten, nämlich Berg, Feld und Haus, als Symbol für die

Synagoge. Sie sei stets ein Berg zur Erhebung zur Gottesfurcht und

Gotteserkenntnis, ein Feld zur Aussaat von Liebe zu Gott und dem

Nebenmenschen und ein Haus, in dem man sich jederzeit heimisch und

glücklich fühlen solle. Die Rede schloss mit dem Königsgebet und einem

Segen für die Gemeinde und die Behörden. Nach Absingung eines Psalms

(150.) war die Feier beendigt. Von da aus bewegte sich die ganze

Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthause zur geselligen

Unterhaltung. Alle Anwesenden, darunter viele Fremde, waren sehr

befriedigt von der außerordentlich gelungenen Feier." |

| |

Artikel in "Das jüdische Blatt" vom 22. September 1911:

Artikel in "Das jüdische Blatt" vom 22. September 1911:

Artikel identisch mit dem Artikel im "Frankfurter Israelitischen

Familienblatt" (siehe oben) |

1925 erhielt die jüdische Gemeinde Giebelstadt zur Vornahme von

Reparaturen in der Synagoge durch den Verband bayerischer israelitischer

Gemeinden einen Zuschuss von 500.- Mark (Bayerische israelitische

Gemeindezeitung vom 9. Mai 1925 S. 65).

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch Angehörige der NSDAP und der

SA demoliert und geschändet. Die Ritualien wurden vernichtet. Das Gebäude

blieb jedoch erhalten, wurde jedoch im Sommer 1939 abgebrochen, nachdem es

vorher mit dem dazugehörigen Grundstück vom Vorgänger des jetzigen Besitzers

gekauft worden ist. An Stelle der Synagoge, von der nichts mehr erhalten ist,

wurde ein Wohnhaus erbaut. Eine Gedenktafel im Treppenhaus des Rathauses

erinnert an die jüdische Gemeinde und die Synagoge mit dem (nicht ganz

korrekten) Text: "Im Gemeindebereich bestand bis 1941 eine jüdische

Gemeinde. Die 1799 erbaute Synagoge wurde 1938 geschändet und 1944 abgebrochen.

Der Markt GIEBELSTADT gedenkt seiner ehemaligen jüdischen Kultusgemeinde.

Die 1948/49 kurzzeitig wieder entstandene Jüdische Kultusgemeinde (DP-Camp)

richtete eine Synagoge in einem früher von der Mennonitengemeinde

genützten Bethaus ein. Nach Wegzug der DPs aus Giebelstadt kam dieses Gebäude

in den Besitz der evangelischen Kirchengemeinde und wurde später zu einem bis

heute bestehenden Wohnhaus umgebaut.

Adresse/Standort der Synagoge: Synagoge bis

1938: Mergentheimer Straße 20; Synagoge 1945-1948:

Mergentheimer Straße 31.

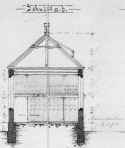

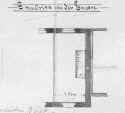

Pläne / Fotos

(Quelle für die Pläne: Storck-Pfitzer s.Lit. S. 62).

| Die von den

Gebrüdern Johann und Roman Scheckenbach gezeichneten Baupläne von 1911 |

|

|

|

|

| Ansicht von der Straße |

Schnitt durch das Gebäude |

Östliche Giebelansicht |

| |

|

|

|

|

|

| Grundriss des Erdgeschosses |

Grundriss von der Empore |

Situationsplan |

| |

|

|

|

|

| Der Plan der

Gebrüder Scheckenbach ist im Original koloriert (Quelle: www.synagogen.info) |

Nach den Plänen gezeichnete

Darstellung der

ehemaligen Synagoge mit dem

Lehrerhaus/Schule |

| |

Aus der Geschichte der

Familie Mannheimer

(vgl. Reiner Strätz: Biographisches Handbuch

Würzburger Juden 1900-1945 1. Teil 1989 S. 371 und 2. Teil S. 421)

Grabsteine im jüdischen Friedhof in

Allersheim erinnern an die Geschichte der Familie

(Fotos: Detlef Ernst Rosenow, Karlsruhe)

|

|

Grabstein für David

Mannheimer (Vater von

Otto Mannheimer) geb. 27. Januar 1872 in

Bütthardt, gest. 29. Juli 1933 in Giebelstadt |

Grabstein für Otto

Mannheimer, geb. 1. September 1899 in Giebelstadt, gest. 21. November

1967

mit Gedenkinschrift für Sohn Sally Mannheimer, geb. 21. Mai

1926 in Giebelstadt,

gest. 31. März 1945 bei der Bombardierung von

Würzburg-Unterdürrbach |

|

|

|

Otto Mannheimer (Grabstein rechts)

ist am 1. September 1899 in Giebelstadt geboren. Seine Eltern waren der

Viehhändler David Mannheimer, Viehhändler in Giebelstadt (geboren 1872

in Bütthardt, Grabstein links) und Ida (Jette) geb. Neumann (geboren 1878

in Giebelstadt). Otto Mannheimer besuchte 1911 bis 1914 die Oberrealschule

in Würzburg; 1918 war er Kriegsteilnehmer an der Westfront. Später

arbeitete er als Viehhändler in Giebelstadt. Otto Mannheimer war seit 1924

verheiratet mit der aus einer katholischen Familie stammenden Regina

(Dina) geb. Zorn (geb. 16. September 1900 in Rothenburg ob der

Tauber). Regina trat bei der Heirat zur jüdischen Religion über und

führte einen streng rituellen Haushalt. Das Ehepaar hatte vier Kinder:

Siegfried (geb. 1923), Ruth (geb. 1924), Sally

(1926) und Ludwig (1928).

Seine Viehhandlung musste Otto Mannheimer 1937 aufgeben. Er zog

nach Würzburg und fand noch Arbeit als Pferdeknecht in der Fa. S.

Kleemann & Söhne. Die Familie wohnte seit Januar 1938 in Würzburg,

Domerschulstraße 25. Der Sohn Siegfried emigrierte mit der

Jugend-Alija im August 1938 nach Palästina (nannte sich seitdem S. Oded),

die Tochter Ruth konnte im Juni 1939 nach Schweden auswandern. Otto

Mannheimer selbst emigrierte, nachdem er nach dem Novemberpogrom 1938 zwei

Monate im KZ Buchenwald festgehalten worden war, im August 1939 nach

Brüssel. Zurück blieben in Würzburg seine Mutter Ida geb. Neumann, die

Frau Ruth und die beiden Söhne Sally und Ludwig. Die vier bemühten sich

vergeblich um eine Ausreise nach Belgien. Sally Mannheimer hatte ab 1941

Zwangsarbeit in Würzburg zu leisten, eine Ausreise nach Schweden wurde

ihm und seinem Bruder Ludwig im März 1942 trotz Genehmigung der

Gesandtschaft verweigert. Die Mutter von Otto Mannheimer - Ida (Jette)

geb. Neumann - wurde am 23. September 1942 in das Ghetto

Theresienstadt und von hier im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und

ermordet. Sally Mannheimer kam Ende März 1945 bei der

Bombardierung von Würzburg-Unterdürrbach ums Leben. Ludwig

Mannheimer hat überlebt und konnte nach Schweden auswandern.

Nach 1945 lebte das Ehepaar Otto und Regina Mannheimer wieder in

Giebelstadt. Otto Mannheimer starb am 21. November 1967 in Würzburg und

wurde auf dem jüdischen Friedhof in Allersheim beigesetzt; Regina

Mannheimer starb am 16. September 1977 in Würzburg. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 302-303. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 74. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 439-441. |

| Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen

Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg

1988 S. 61-63. |

|  Jim

G. Tobias: "Zu Pessach nach Unterfranken". Das

jüdische DP-Camp Giebelstadt 1948-49. Reihe: Hefte zur

Regionalgeschichte Heft 3. Antogo-Verlag 2005. Informationen

zum Buch. Jim

G. Tobias: "Zu Pessach nach Unterfranken". Das

jüdische DP-Camp Giebelstadt 1948-49. Reihe: Hefte zur

Regionalgeschichte Heft 3. Antogo-Verlag 2005. Informationen

zum Buch. |

| Dirk Rosenstock (Bearbeiter): Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg.

Band 13. Würzburg 2008. S. 224-225. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Giebelstadt Lower

Franconia. A community is known from the mid-18th century and a synagogue was

consecrated in 1799. The Jewish population reached 103 in 1814 (total 597) and

declined steadily thereafter to 38 in 1933. Twenty-four Jews left in 1933-38, 16

of them emigrating from Germany. On Kristallnacht (9-10 November 1938),

the synagogue and Jewish homes were wrecked by the SA and SS. The last five Jews

were deported to Izbica in the Lublin district (Poland) via Wuerzburg on 25

April 1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|