|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Barchfeld an der Werra

(Gemeinde Barchfeld-Immelborn, Wartburgkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Barchfeld bestand eine jüdische Gemeinde bis um 1940. Ihre

Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. Erstmals werden 1557

und 1566 Schutzjuden am Ort genannt. Keine Hinweise auf Juden am Ort gibt es im 17.

Jahrhundert einige Jahrzehnte nach 1603. Um 1680 werden wieder Juden genannt.

1700 umfasst die Gemeinde inzwischen sechs Familien (des Jacob, Salomon, Daniel,

Hirsch, Wolf und Katz). 1686 konnte ein Friedhof

angelegt werden. Um 1720 werden 76 jüdische Einwohner am Ort gezählt. Mitte

des 18. Jahrhunderts waren 20 jüdische Familien am Ort. Um 1770 wurde zum

gemeinsamen Studium der Tora ein Talmud-Tora-Verein gegründet, 1783 der

Beerdigungs- und Sozialverein "Chewra Kadischa". Die jüdischen

Familien lebten bis Anfang des 19. Jahrhunderts fast ausschließlich vom

Viehhandel, Geldverleih und vom Haus- und Kramwarenhandel.

Zu Beginn des 19.

Jahrhunderts werden zwei jüdische Barchfelder als landgräfliche

Hofagenten, zwei andere als landgräfliche Hofmetzger genannt.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische

Schule, eine Mikwe und einen bereits genannten Friedhof. Zur Besorgung

religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als

Vorbeter und Schochet tätig war. 1836 wurde eine

öffentliche jüdische Ortsschule begründet, für die 1841/42 ein Schulhaus am

unteren Graben erbaut wurde. In diesem wurde auch die Mikwe eingebaut. Von den

jüdischen Lehrern/Kantoren werden genannt (zeitweise auch zwei Personen): um

1874/1894 Lehrer und Kantor Jakob Oppenheim (gest. 1911), dazu um 1881 J. Weil als Kantor und

Schochet und um 1885/86 J. Lublinsky als Kantor und Schochet, um 1896/98 S.

Heilbrunn. 1894 besuchten 34, 1896 32 Kinder die jüdische Volksschule. Die

Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk

Fulda.

1843

wurde am Ort ein jüdischer Fortbildungsverein gegründet, was in ganz

Deutschland Beachtung fand (vgl. unten Beitrag in der Zeitschrift "Der

Israelit des 19. Jahrhunderts"). Der damalige Gemeindevorsteher Löb M.

Lefor sorgte gemeinsam mit dem Lehrer Lewald für die behutsame Durchsetzung von

Reformen im Gemeindeleben. 1894/98 bestanden vier jüdische Vereine: der

Beerdigungs- und Wohltätigkeitsverein Chewrah kadischah (unter Leitung

von M. Kaiser und M. Wolfermann), der Talmud-Tora-Verein (unter Leitung

von M. J. Levor), der Wohltätigkeitsverein Gemilus Chassodim (unter

Leitung von M.J. Herrmann) und der Israelitische Fortbildungsverein.

Die

höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde 1861 mit 237 Personen erreicht

(über 13 % der Gesamteinwohnerschaft). Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung zurück. Nach

den Angaben des Statistischen Jahrbuches des Deutsch-Israelitischen

Gemeindebundes gehörten 1894 zur Gemeinde 207 Personen (in 44 Haushaltungen),

1898 noch 149 Personen (in 38 Haushaltungen; von insgesamt 1872 Einwohnern).

Am Krieg 1870/71 nahmen mehrere jüdische Soldaten aus Barchfeld teil:

Louis Eisemann (Inf.-Reg. 32), Hirsch Herrmann (Inf.-Reg. 83, verwundet), Levi

Herrmann (1. Garde-Reg.), Moses Herrmann (Inf.-Reg. 24), Samuel Hartmann

(11. Twain-Fuhrparkkolonne), Juda Wolfermann (Inf.-Reg. 94) und Levi Wolfermann

(Ing.-Reg.).

Von den Gemeindevorstehern werden 1894 V.J. Levor und S. Hofmann, 1896/98

S. Hofmann und J. Wolfermann genannt. 1904 bis 1930 war Jakob Stern

Gemeindevorstand, danach Justin Herrmann.

Von den jüdischen Kriegsteilnehmern im Ersten Weltkrieg sind gefallen:

Salo Kaiser (geb. 16.7.1889 in Barchfeld, gef. 30.10.1914), Vize-Wachtmeister

Hermann Leopold (geb. 10.1.1890 in Barchfeld, gef. 19.8.1918), Jakob Wolf (geb.

9.7.1883 in Barchfeld, gef. 26.3.1918), Gefreiter Louis Wolfermann (geb.

21.4.1882 in Barchfeld, gef. 8.7.1918), Paul Wolfermann (geb. 13.5.1894 in

Barchfeld, gef. 7.1.1916). Außerdem sind gefallen: Gefreiter Curt Hofmann (geb.

7.3.1895 in Barchfeld, vor 1914 in Bad Kissingen wohnhaft, gef. 3.10.1918),

Gefreiter Hermann Strauß (geb. 18.8.1885 in Barchfeld, vor 1914 in

Langenselbold wohnhaft, gef. 7.10.1918),

Um 1924, als noch 86 jüdische Einwohner gezählt wurden (2,86 % von

insgesamt etwa 3.000 Einwohnern) gehörten dem Synagogenvorstand an: Jakob Stern

(vgl. Artikel unten) und Jakob Wolfermann. Lehrer war damals Leopold Weinberg (1903 bis 1926; Weinberg

wechselte im Herbst 1926 nach Langenselbold). Zur Barchfelder

Gemeinde gehörten auch die in Bad Salzungen und Bad Liebenstein lebenden jüdischen

Einwohner (1924 34 bzw. 8 Personen). An jüdischen Vereinen werden genannt:

Chewra Gemillut chassodim (1924 unter Leitung von Emil Herrmann, 20 Mitglieder)

und der Israelitische Frauenverein (1924 unter Leitung von Frau R. Levor und

Lehrer Leopold Weinberg, 26 Mitglieder). 1932 war Justin Herrmann 1. Gemeindevorsteher, Julius M. Levor der 2.

Vorsteher. Als Lehrer und Kantor war inzwischen Salomon Heilbrunn angestellt.

1933 wurden noch 65 jüdische Einwohner gezählt. Diejenigen, die

nicht mehr emigrieren konnten, wurden 1942/43 deportiert (teilweise von anderen

Orten in Deutschland) und in Vernichtungslagern ermordet. Von

den 1933 hier wohnhaften Personen wurden mindestens 30 deportiert, bei 22

Personen ist das Schicksal unbekannt.

Von den in Barchfeld geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"; Angaben teilweise

korrigiert und ergänzt auf Grund der Recherchen von Klaus Schmidt): Emma Bachrach (1875), Catharina Blum geb.

Hermann (1885), Fanny Charig geb. Weil (1868), Elsa Cohn geb. Oppenheim (1884),

Paula Göring geb. Hofmann (1889), Mary Hammerschmidt geb. Leopold (1877), Levi Hartmann

(1875), Mathilde Hartmann geb.

Levor (1877), Emil Herrmann (1863), Justin Herrmann (1896),

Ludwig Herrmann (1899), Max Friedrich Herrmann (1888), Ida Hofmann geb. Katz (1876),

Sophie Katzmann geb. Kaiser (1859), Toni Katzenstein geb. Strauss (1907), Sofia

Katzmann geb. Kaiser (1859), Hildegard Kohlmann geb. Wolf (1898), Ida Leopold

geb. Hausmann (1890), Siegfried Leopold (1883), Bruno Levor (1906), Herbert

Joachim Levor

(1915), Isidor Levor (1881), Ludwig Levor (1870), Manfred Levor (1908), Mina Lion geb. Levor (1884), Rickchen Levy geb. Rosenblatt (geb. 1871),

Adolf Oppenheim (1880), Lina Löwenstein geb. Leopold (1874), Moritz Oppenheim (1877),

Selly Oppenheim (1878), Kathi Rosenberg geb. Leopold (1880), Hulda Rotschild

geb. Herrmann (1867), Hertha Schönfeld geb. Wolfermann (1892),

Hedwig Schwarz geb. Wolf (1900), Paula Seidemann geb. Wolfermann (1881), Therese

Stein geb. Wolfermann (1870), Hedwig Strauss geb. Finke (1881), Julie Strauss geb. Katzenstein

(1875), Margarete Strauß (1899), Jenny Vyth geb. Levor (1876), Lilly Vyth geb.

Bachrach (1877), Ida Walther geb. Levor (1881), Bella Weinmann geb. Hofmann (1907), Karl Wolf

(1881), Max Wolf (1879), Robert Wolf (1872), Siegfried Wolf (1908), Therese Wolf geb.

Levor (1873), Hedwig Wolfermann (geb. 1874),

Leopold Wolfermann (1863), Sofie Wolfermann geb. Ganzmann (1854), Susanne

Wolfermann (1859).

Einige weitere Namen finden sich in dem von Hans Nothnagel herausgegebenen Band

mit der Darstellung der jüdischen Geschichte Barchfelds S. 34-38.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle(n) des Lehrers, Vorbeters, Schochet 1873 / 1903

/ 1921

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. August 1873:

"In der israelitischen Gemeinde zu Barchfeld (Kreis Schmalkalden) ist

die Stelle eines Religions- und Elementarlehrers zu besetzen. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. August 1873:

"In der israelitischen Gemeinde zu Barchfeld (Kreis Schmalkalden) ist

die Stelle eines Religions- und Elementarlehrers zu besetzen.

Es wird daher ein mit den nötigen Kenntnissen versehener tüchtiger Mann

verlangt, der womöglich auch deutsche Vorträge halten kann.

Der Gehalt beträgt 350 bis 400 Taler. Bewerber wollen sich alsbald bei

dem Vorstande der israelitischen Gemeinde zu Barchfeld melden.

Fulda, am

31. Juli 1873. Vorsteheramt der Israeliten. Jüdell in

Barchfeld". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1903: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1903:

"An

der staatlichen Elementarschule zu Barchfeld, Werra, ist die Stelle eines

Lehrers

und Kantors

zu besetzen. - Grundgehalt Mark 1.200. Einheitssatz der

Alterszulage Mark 140, nebst freier Wohnung und Nebeneinkünfte.

Bewerbungen an die

Synagogen-Ältesten S. Hofmann. J. Wolfermann." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903:

"Volksschulstelle.

An der israelitischen Volksschule zu Barchfeld, Werra, ist die Stelle des

Lehrers und Kantors alsbald zu besetzen. Mit der Stelle ist die

Verpflichtung verbunden, auch den höhere Schulen besuchenden im religionsschulpflichtigen

Alter stehenden Kindern Religionsunterricht zu erteilen. Grundgehalt 1.200

Mark. Einheitssatz der Alterszulage 140 Mark, freie Wohnung und

Nebeneinkünfte. Die Bewerbungen sind bis 10. April dieses Jahres an die

unterzeichnete Stelle zu richten.

Fulda, 23. März.

Das Vorsteheramt

der Israeliten:

Dr. Cahn." |

| |

| Neben dem Israelitischen

Elementar-/Volksschullehrer hatte die jüdische Gemeinde zeitweise als

zweiten Kultusbeamten noch einen Schochet (Schauchet, Schächter),

der als Hilfsvorbeter und Baal Tokea (Schofarbläser an den hohen

Feiertagen) tätig war. |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1921:

"Gesucht per sofort Schauchet, Hilfsvorbeter und Taukeah für

Barchfeld a.d. Werra. Der betreffende Herr soll womöglich in der

benachbarten Gemeinde Schmalkalden Religionsunterricht und Schechitoh

übernehmen. Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen

sind zu richten an den Vorstand der Israelitischen Gemeinde in Barchfeld

an der Werra." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1921:

"Gesucht per sofort Schauchet, Hilfsvorbeter und Taukeah für

Barchfeld a.d. Werra. Der betreffende Herr soll womöglich in der

benachbarten Gemeinde Schmalkalden Religionsunterricht und Schechitoh

übernehmen. Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen

sind zu richten an den Vorstand der Israelitischen Gemeinde in Barchfeld

an der Werra." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1921: "Für

Barchfeld an der Werra tüchtiger, zuverlässiger Schochet gesucht. 7-8000

Mark Gehalt. Fester Nebenverdienst durch Schechita und Religionsunterricht

in Schmalkalden, daher Inländer bevorzugt. Hierzu Befähigte wollen sich

mit Zeugnisabschriften und Angabe von Referenzen alsbald melden bei

Provinzial-Rabbiner Dr. Cahn, Fulda." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1921: "Für

Barchfeld an der Werra tüchtiger, zuverlässiger Schochet gesucht. 7-8000

Mark Gehalt. Fester Nebenverdienst durch Schechita und Religionsunterricht

in Schmalkalden, daher Inländer bevorzugt. Hierzu Befähigte wollen sich

mit Zeugnisabschriften und Angabe von Referenzen alsbald melden bei

Provinzial-Rabbiner Dr. Cahn, Fulda." |

| |

| Ab 1925 wurde die Schechita offenbar durch

den Lehrer in Vacha übernommen.

Die dortige Lehrer- und Vorbeterstelle wurde ausdrücklich mit dem Hinweis

auf das Nebeneinkommen durch das Schächten in Barchfeld ausgeschrieben. |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juli 1925: "Religionslehrer,

Vorbeter und Schochet gesucht. Besoldung einschließlich hiesiger

Schechito nach Gruppe 7, dazu Nebeneinkommen (Schechito in Barchfeld).

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Referenzen an den Vorstand

der Israelitischen Kultusgemeinde Vacha." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juli 1925: "Religionslehrer,

Vorbeter und Schochet gesucht. Besoldung einschließlich hiesiger

Schechito nach Gruppe 7, dazu Nebeneinkommen (Schechito in Barchfeld).

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Referenzen an den Vorstand

der Israelitischen Kultusgemeinde Vacha." |

Hinweis auf die Veröffentlichung einer Predigt von

Lehrer Jakob Oppenheim (1874)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. September 1875: "Die religiöse Erziehung, eine

Probepredigt, gehalten am 13. Juni 1874 von Jakob Oppenheim, Lehrer in

Barchfeld. Esslingen, 1874."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. September 1875: "Die religiöse Erziehung, eine

Probepredigt, gehalten am 13. Juni 1874 von Jakob Oppenheim, Lehrer in

Barchfeld. Esslingen, 1874." |

Der Kultusbeamte J. Lublinski bietet koscheren

Mittagstisch an (1891)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juli 1891: "Im Hause des

Unterzeichneten in Barchfeld, Bahnstation, Mittagszug von und nach

Liebenstein, finden Kurgäste,

welche Bad Liebenstein besuchen wollen, kurgemäßen Mittagstisch.

Achtungsvoll

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juli 1891: "Im Hause des

Unterzeichneten in Barchfeld, Bahnstation, Mittagszug von und nach

Liebenstein, finden Kurgäste,

welche Bad Liebenstein besuchen wollen, kurgemäßen Mittagstisch.

Achtungsvoll

J. Lublinski, Kultusbeamter in Barchfeld." |

Die jüdische Volksschule wird geschlossen - Lehrer

Leopold Weinberg verlässt die Gemeinde (1926)

Artikel im "Israelitischen

Familienblatt"

vom 2. Dezember 1926: "Barchfeld a. d. W. Leider ist auch die

hiesige jüdische Volksschule infolge zu geringer Schülerzahl aufgelöst

worden. Lehrer Weinberg, der fast ein Vierteljahrhundert als Lehrer

an ihr wirkte, wurde nach Langenselbold

versetzt. Die Gemeinde verliert in ihm ihren langjährigen religiösen und

geistigen Führer und Berater und bedauert schmerzlich sein Scheiden!" Artikel im "Israelitischen

Familienblatt"

vom 2. Dezember 1926: "Barchfeld a. d. W. Leider ist auch die

hiesige jüdische Volksschule infolge zu geringer Schülerzahl aufgelöst

worden. Lehrer Weinberg, der fast ein Vierteljahrhundert als Lehrer

an ihr wirkte, wurde nach Langenselbold

versetzt. Die Gemeinde verliert in ihm ihren langjährigen religiösen und

geistigen Führer und Berater und bedauert schmerzlich sein Scheiden!" |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Über die Gründung eines jüdischen Fortbildungsvereines

(1843)

Bericht in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"

vom 3. September 1843: "Barchfeld. 'Geh zur Ameise, Träger! sieh und

Wege und werde klug. Sie, die keinen Führer, Vogt und Gebieter hat etc.'

- so möchten wir, auf genannte kleine Gemeinde hinweisend, mancher

großen stolzen 'Kehilla' zurufen. Auch jener fehlt auf religiösem

Gebiete ein geistiger Gebieter, sie sich sich ihrer eigenen Führung

überlassen. Keiner treibt sie, Keiner regt mit dem Gewichte seines

Namens, seiner Gelehrsamkeit, seines Amtes sie an.

Und doch

beschämt sie, Kleine und Schwache, viele große Gemeinden, die bei allen

Hilfsmitteln, versehen mit Geistlichen, Schulen, dem besten tätigsten

Willen der Behörden, in religiöse Lethargie verharren. Aus freiem

Antriebe ordneten nämlich die schlichten Landleute, nun schon geraume

Zeit ihr Synagogenwesen, und zeigte, dass sich Gefühl für Anstand und Würde,

Wohlgefallen an geregelten, kunstgemäßen Gesängen, und Ordnung in den

Synagogen sich auch recht wohl mit der ererbten Religion des Gemütes der

Väter vereinbaren lasse. In neuesten Zeit gab diese Gemeinde einen neuen

Beweis ihres regsamen Strebens und edlen Dranges, die Veredlung und

Geistererleuchtung ihrer Mitglieder möglichst zu fördern und zu kräftigen,

durch die Konstituierung eines Fortbildungsvereins in ihrer Mitte. Führen

wir die schmucklosen, aber bedeutungsvollen Worte der vor uns liegenden

Statuten, im Auszuge hier an. – ‚Die Erfahrung lehrt, dass der beste

Schulunterricht, wenn derselbe mit dem vollenden 14. Jahre gänzlich aufhört,

wenig Früchte bringen kann, da gerade das Lebensalter vom 14. Jahre an

und weiter für moralische und geistige Ausbildung das wichtigste ist. Es

ist also ein dringendes Bedürfnis, eine Anstalt zu gründen, wo dem der

Ortsschule Entwachsenen Gelegenheit zur Belehrung und Fortbildung

dargeboten werde… Eine wie in vielen Orten eingeführte

Fortbildungsschule, wird und kann hier in unserem Orte nicht aufkommen, so

lange viele Eltern den Nutzen und die Notwendigkeit einer zeitgemäßen

Fortbildung nicht einsehen, also ihre Söhne, da gesetzlicher Zwang nicht

besteht, zum Besuche dieser Anstalt nicht anhalten, und die Jugend überhaupt

sich lieber vergnügt, als an einer belehrenden und nützlichen

Unterhaltung teilnimmt, ja es beschämend findet, schon so erwachsen, noch

in eine Schule zu gehen. Bericht in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"

vom 3. September 1843: "Barchfeld. 'Geh zur Ameise, Träger! sieh und

Wege und werde klug. Sie, die keinen Führer, Vogt und Gebieter hat etc.'

- so möchten wir, auf genannte kleine Gemeinde hinweisend, mancher

großen stolzen 'Kehilla' zurufen. Auch jener fehlt auf religiösem

Gebiete ein geistiger Gebieter, sie sich sich ihrer eigenen Führung

überlassen. Keiner treibt sie, Keiner regt mit dem Gewichte seines

Namens, seiner Gelehrsamkeit, seines Amtes sie an.

Und doch

beschämt sie, Kleine und Schwache, viele große Gemeinden, die bei allen

Hilfsmitteln, versehen mit Geistlichen, Schulen, dem besten tätigsten

Willen der Behörden, in religiöse Lethargie verharren. Aus freiem

Antriebe ordneten nämlich die schlichten Landleute, nun schon geraume

Zeit ihr Synagogenwesen, und zeigte, dass sich Gefühl für Anstand und Würde,

Wohlgefallen an geregelten, kunstgemäßen Gesängen, und Ordnung in den

Synagogen sich auch recht wohl mit der ererbten Religion des Gemütes der

Väter vereinbaren lasse. In neuesten Zeit gab diese Gemeinde einen neuen

Beweis ihres regsamen Strebens und edlen Dranges, die Veredlung und

Geistererleuchtung ihrer Mitglieder möglichst zu fördern und zu kräftigen,

durch die Konstituierung eines Fortbildungsvereins in ihrer Mitte. Führen

wir die schmucklosen, aber bedeutungsvollen Worte der vor uns liegenden

Statuten, im Auszuge hier an. – ‚Die Erfahrung lehrt, dass der beste

Schulunterricht, wenn derselbe mit dem vollenden 14. Jahre gänzlich aufhört,

wenig Früchte bringen kann, da gerade das Lebensalter vom 14. Jahre an

und weiter für moralische und geistige Ausbildung das wichtigste ist. Es

ist also ein dringendes Bedürfnis, eine Anstalt zu gründen, wo dem der

Ortsschule Entwachsenen Gelegenheit zur Belehrung und Fortbildung

dargeboten werde… Eine wie in vielen Orten eingeführte

Fortbildungsschule, wird und kann hier in unserem Orte nicht aufkommen, so

lange viele Eltern den Nutzen und die Notwendigkeit einer zeitgemäßen

Fortbildung nicht einsehen, also ihre Söhne, da gesetzlicher Zwang nicht

besteht, zum Besuche dieser Anstalt nicht anhalten, und die Jugend überhaupt

sich lieber vergnügt, als an einer belehrenden und nützlichen

Unterhaltung teilnimmt, ja es beschämend findet, schon so erwachsen, noch

in eine Schule zu gehen.

Würde man jedoch eine Gesellschaft errichten, bei der Belehrung und

Fortbildung mit einigen geselligen Vergnügungen verbunden würden, so würden

aus eigenem Antriebe viele Erwachsene sich als Mitglieder dieser Anstalt

aufnehmen lassen, somit nach und nach die Notwendigkeit und den Nutzen

einer zeitgemäßen Fortbildung fühlen, und endlich freudig die Hand

bieten, für sich und die Ihrigen für Fortbildung zu sorgen und

beizutragen zu helfen und zu fördern. In dieser Absicht verbinden sich

die Unterzeichneten, unter den Namen ‚Fortbildungsverein’ von heute an

zu einer Gesellschaft, deren Zweck ist: Belehrung und Fortbildung mittelst

gesellschaftlicher Zusammenkünfte, bei welchen Zeitschriften und Bücher

unterhaltenden, moralischen und religiösen Inhaltes vorgelesen,

besprochen und das, was der Eine oder der Andere nicht versteht, erklärt

werden soll. … § 2. Werden Gesänge erheiternden und moralischen

Inhalts eingeübt und gesungen.

§ 4. Können von den einzelnen Mitgliedern schriftliche Aufsätze …

geliefert, sodann … darüber verhandelt werden. § 9. Es dürfen nur

solche Mitglieder aufgenommen werden, die auf einige Bildung Anspruch

machen können, und einen sittlich-guten Lebenswandel führen. § 18.

Verheiratete können, bei besonderen Veranlassungen, jedoch mit

jedesmaliger Genehmigung des Direktors, ihre Frauen mitbringen.’ (Warum

nicht in der Regel? |

Hebräisch

und deutsch: bedarf nur der Mann,

und nicht auch die Frau des geistigen Lebens?’). Die wörtliche

Auffassung des: ‚ihr sollt sie lehren euren Söhnen’, wie es im Talmud

geschieht, sollte in einem so schönen Verein nicht Geltung haben. Die

Vorlesungen und freundlichen lehrreichen Besprechungen der Mitglieder, können

nicht bloß dem bescheidenen Frauenzimmer, als passiver Zuhörerin

zustatten kommen, sondern der Verein kann, durch die Ein-

und Zusprache geistreicher Frauen, durch ihr von dem Getriebe der

Zeit und der Schulen noch unbefangenes Urteil, selbst Nutzen ziehen. Da

der Verein, woran er in den obwaltenden Verhältnissen, sehr weise tut,

die Freuden der Geselligkeit nicht ausschließt, und nicht eine

pedantische Präzeptor-Miene an sich tragen will, so sollte er auch die Würze

und das Element europäischer Geselligkeit von vornherein nicht bloß außerordentlichen

Gelegenheiten vorbehalten. Hebräisch

und deutsch: bedarf nur der Mann,

und nicht auch die Frau des geistigen Lebens?’). Die wörtliche

Auffassung des: ‚ihr sollt sie lehren euren Söhnen’, wie es im Talmud

geschieht, sollte in einem so schönen Verein nicht Geltung haben. Die

Vorlesungen und freundlichen lehrreichen Besprechungen der Mitglieder, können

nicht bloß dem bescheidenen Frauenzimmer, als passiver Zuhörerin

zustatten kommen, sondern der Verein kann, durch die Ein-

und Zusprache geistreicher Frauen, durch ihr von dem Getriebe der

Zeit und der Schulen noch unbefangenes Urteil, selbst Nutzen ziehen. Da

der Verein, woran er in den obwaltenden Verhältnissen, sehr weise tut,

die Freuden der Geselligkeit nicht ausschließt, und nicht eine

pedantische Präzeptor-Miene an sich tragen will, so sollte er auch die Würze

und das Element europäischer Geselligkeit von vornherein nicht bloß außerordentlichen

Gelegenheiten vorbehalten. |

Wir können

nicht umhin auch noch die schönen Schlussworte der Statuten unseren

geehrten Lesern mitzuteilen. …’Möge es diesem Fortbildungsvereine,

durch den guten Willen und die kräftige Tat seiner sämtlichen

Mitglieder, gelingen, seinem Namen, in der edelsten Auffassung, aufs

Vollkommenste zu entsprechen, und so den Geist und das Herz seiner

Mitglieder fort-, durch- und ausbilden. Möge es uns Unterzeichneten doch

gelingen, durch Errichtung und Aufrechthaltung dieses Vereins auch zu

jener schönen Zeit nur einen kleinen Teil beigetragen zu haben, von

welcher der Prophet uns lehrt: ‚Die Menschen werden einander weder

verachten noch beleidigen, sondern wie Kinder eines Vaters sich einander

lieben, denn voll wird die Erde sein mit Erkenntnis Gottes, und gebildet

werden alle Menschen sein, und nach Belehrung, wie die Durstigen nach

Wasser lechzen.’ – So wie aber ein jeder höher ausgebildete lebendige

Körper, so gefügig, geübt und ausgebildet auch die einzelnen Teile sein

mögen, eines Herzens bedarf, der ihnen Leben, Wärme, Bewegung und

Empfindung mitteilt, so auch bei Körperschaften, die sich zu irgend einem

geselligen und sittlichen Zweck gebildet. Auch diese brave Gemeinde

besitzt ein solches edles Herz und ein erleuchtendes Haupt in ihrem

wackern Lehrer Lewald, und dem

talmudisch gelehrten und auch sonst sehr gebildeten und gesinnungsstarken Vorsteher

Herrn Löb Lefor.

Erstgenannten beehrte neulich seine vorgesetzte Behörde mit der

schmeichelhaftesten schriftlichen Anerkennung seiner Verdienste um die

Fortbildung seiner Gemeinde. Die solide Führung seines Amtes, fern von

aller Scharlatanerie, sein Fleiß und sein unausgesetztes Streben, sich

als Mensch, Lehrer und Israelit immer mehr zu vervollkommnen, ließ uns

schon längst in ihm einen der Hervorragendsten seines geachteten Standes

erkennen. Die Art und Weise aber, wie Herr Lefor sein Amt führt, will

nicht mit der talmudischen Regel harmonieren: hebräisch und deutsch:

‚Wohne nicht in einer Stadt, deren Vorsteher Gelehrte sind’. Wir wünschen

vielmehr einem jeden Gemeinwesen einen so unterrichtete, gebildeten und

tatkräftigen Gelehrten zur Leitung und Wahrung seines zeitigen und ewigen

Vorteils, wie ihn oben genannte Gemeinde in Herrn Lefor zu besitzen das Glück

hat." Wir können

nicht umhin auch noch die schönen Schlussworte der Statuten unseren

geehrten Lesern mitzuteilen. …’Möge es diesem Fortbildungsvereine,

durch den guten Willen und die kräftige Tat seiner sämtlichen

Mitglieder, gelingen, seinem Namen, in der edelsten Auffassung, aufs

Vollkommenste zu entsprechen, und so den Geist und das Herz seiner

Mitglieder fort-, durch- und ausbilden. Möge es uns Unterzeichneten doch

gelingen, durch Errichtung und Aufrechthaltung dieses Vereins auch zu

jener schönen Zeit nur einen kleinen Teil beigetragen zu haben, von

welcher der Prophet uns lehrt: ‚Die Menschen werden einander weder

verachten noch beleidigen, sondern wie Kinder eines Vaters sich einander

lieben, denn voll wird die Erde sein mit Erkenntnis Gottes, und gebildet

werden alle Menschen sein, und nach Belehrung, wie die Durstigen nach

Wasser lechzen.’ – So wie aber ein jeder höher ausgebildete lebendige

Körper, so gefügig, geübt und ausgebildet auch die einzelnen Teile sein

mögen, eines Herzens bedarf, der ihnen Leben, Wärme, Bewegung und

Empfindung mitteilt, so auch bei Körperschaften, die sich zu irgend einem

geselligen und sittlichen Zweck gebildet. Auch diese brave Gemeinde

besitzt ein solches edles Herz und ein erleuchtendes Haupt in ihrem

wackern Lehrer Lewald, und dem

talmudisch gelehrten und auch sonst sehr gebildeten und gesinnungsstarken Vorsteher

Herrn Löb Lefor.

Erstgenannten beehrte neulich seine vorgesetzte Behörde mit der

schmeichelhaftesten schriftlichen Anerkennung seiner Verdienste um die

Fortbildung seiner Gemeinde. Die solide Führung seines Amtes, fern von

aller Scharlatanerie, sein Fleiß und sein unausgesetztes Streben, sich

als Mensch, Lehrer und Israelit immer mehr zu vervollkommnen, ließ uns

schon längst in ihm einen der Hervorragendsten seines geachteten Standes

erkennen. Die Art und Weise aber, wie Herr Lefor sein Amt führt, will

nicht mit der talmudischen Regel harmonieren: hebräisch und deutsch:

‚Wohne nicht in einer Stadt, deren Vorsteher Gelehrte sind’. Wir wünschen

vielmehr einem jeden Gemeinwesen einen so unterrichtete, gebildeten und

tatkräftigen Gelehrten zur Leitung und Wahrung seines zeitigen und ewigen

Vorteils, wie ihn oben genannte Gemeinde in Herrn Lefor zu besitzen das Glück

hat." |

Gemeindebeschreibung 1878

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober 1878 aus einem Artikel über

die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden in Thüringen: "Dieses

vorausgeschickt, wollen wir nun zu unserem eigentlichen Referate übergehen.

Dem Thüringer Gebirge entlang zieht sich die Werrabahn hin und führt den

Reisenden, in rascher Abwechslung ein prachtvolles Bild von schonen Bergen

und Tälern vor ihm aufrollend, auf den Flügeln des Dampfes nach der

Residenzstadt Meiningen. Zur Seite bleiben Barchfeld, Schmalkalden und

Walldorf liegen. Die beiden ersten Orte gehören dem frühern Kurhessen,

jetzt Provinz Hessen, an. Kurhessen war einer der ersten Staaten

Deutschlands, welche den synagogalen und Schulverhältnissen seiner

israelitischen Untertanen seine volle Aufmerksamkeit zuwendete und

denselben eine feste Gestaltung gab. Diese haben sie auch nach der

Annexion behalten. Wir finden daher in beiden Synagogengemeinden sehr

geordnete Zustände, geregelt gottesdienstliche und Schulverhältnisse und

einen regen religiösen Sinn. Die circa 40 Mitglieder zählende

Synagogengemeinde Barchfeld hat sich namentlich schon seit langen Jahren

durch für ihre Verhältnisse nicht unbedeutende Opfer, welche sie für

Gottesdienst und Schule verwendet, vor vielen bedeutend größeren

Gemeinden rühmlich hervorgetan. Diesem hier herrschenden lebendigen Sinne

für Schule und Gottesdienst ist es wohl auch zuzuschreiben, dass aus

dieser Gemeinde schon eine ganze Reihe recht tüchtiger Lehrer

hervorgegangen ist, von welchen einige sich auch literarisch bemerklich

gemacht haben, wie z.B. der verstorbene Levysohn in Fulda und Kleimenhagen

in Schwerin u.m. …" Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober 1878 aus einem Artikel über

die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden in Thüringen: "Dieses

vorausgeschickt, wollen wir nun zu unserem eigentlichen Referate übergehen.

Dem Thüringer Gebirge entlang zieht sich die Werrabahn hin und führt den

Reisenden, in rascher Abwechslung ein prachtvolles Bild von schonen Bergen

und Tälern vor ihm aufrollend, auf den Flügeln des Dampfes nach der

Residenzstadt Meiningen. Zur Seite bleiben Barchfeld, Schmalkalden und

Walldorf liegen. Die beiden ersten Orte gehören dem frühern Kurhessen,

jetzt Provinz Hessen, an. Kurhessen war einer der ersten Staaten

Deutschlands, welche den synagogalen und Schulverhältnissen seiner

israelitischen Untertanen seine volle Aufmerksamkeit zuwendete und

denselben eine feste Gestaltung gab. Diese haben sie auch nach der

Annexion behalten. Wir finden daher in beiden Synagogengemeinden sehr

geordnete Zustände, geregelt gottesdienstliche und Schulverhältnisse und

einen regen religiösen Sinn. Die circa 40 Mitglieder zählende

Synagogengemeinde Barchfeld hat sich namentlich schon seit langen Jahren

durch für ihre Verhältnisse nicht unbedeutende Opfer, welche sie für

Gottesdienst und Schule verwendet, vor vielen bedeutend größeren

Gemeinden rühmlich hervorgetan. Diesem hier herrschenden lebendigen Sinne

für Schule und Gottesdienst ist es wohl auch zuzuschreiben, dass aus

dieser Gemeinde schon eine ganze Reihe recht tüchtiger Lehrer

hervorgegangen ist, von welchen einige sich auch literarisch bemerklich

gemacht haben, wie z.B. der verstorbene Levysohn in Fulda und Kleimenhagen

in Schwerin u.m. …" |

Todesstrafe für den

Antisemiten und Mörder Huther aus Barchfeld (1891)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Juli 1891: "Ein Antisemit der Tat, der Handarbeiter

Huther aus Barchfeld, der am Nachmittage des 6. Mai dieses Jahres

den jüdischen Handelsmann Marcus Klaar aus Ettenhausen

ermordete und dann seiner Barschaft von 25 Mark beraubte, ist vom

Schwurgericht in Meiningen zum Tode durch den Strang verurteilt

worden". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Juli 1891: "Ein Antisemit der Tat, der Handarbeiter

Huther aus Barchfeld, der am Nachmittage des 6. Mai dieses Jahres

den jüdischen Handelsmann Marcus Klaar aus Ettenhausen

ermordete und dann seiner Barschaft von 25 Mark beraubte, ist vom

Schwurgericht in Meiningen zum Tode durch den Strang verurteilt

worden". |

Gemeindevorsteher Justin Herrmann referiert zur

jüdischen Geschichte in Barchfeld (1933)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 2. Juni 1933: "Barchfeld a. d.

Werra. Anlässlich der Jahrtausendfeier ist ein Heimatbuch '1000 Jahre

Barchfeld' erschienen, für das auch der Vorsteher der hiesigen Jüdischen

Gemeinde, Herr Justin Hermann, einen interessanten Beitrag 'Zur

Geschichte der israelitischen Gemeinde Barchfeld' geschrieben hat. In der

Chronik werden die Barchfelder Juden bereits im Jahre 1566 erwähnt. Im Jahre

1700 wohnten hier sechs staatsrechtlich zugelassene jüdische Familien, deren

Zahl im Jahre 1744 bis 1770 von 14 auf 20 Familien stieg, später auf 25. Die

alte Synagoge stammte aus dem 18. Jahrhundert, die in den Jahren 1844/45

durch eine größere Bethalle ersetzt wurde. Eine Ehrentafel in der Synagoge

verzeichnet die Namen von 8 jungen jüdischen Menschen der Gemeinde, die im

Weltkriege für das Vaterland' gefallen sind. Weit über den Prozentsatz der

Gesamtbevölkerung liegt die Zahl der jüdischen Kriegsteilnehmer. Heute zählt

die Israelitische Gemeinde noch etwa 63 Zensiten unter einer

Gesamteinwohnerzahl von 3300 Seelen." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 2. Juni 1933: "Barchfeld a. d.

Werra. Anlässlich der Jahrtausendfeier ist ein Heimatbuch '1000 Jahre

Barchfeld' erschienen, für das auch der Vorsteher der hiesigen Jüdischen

Gemeinde, Herr Justin Hermann, einen interessanten Beitrag 'Zur

Geschichte der israelitischen Gemeinde Barchfeld' geschrieben hat. In der

Chronik werden die Barchfelder Juden bereits im Jahre 1566 erwähnt. Im Jahre

1700 wohnten hier sechs staatsrechtlich zugelassene jüdische Familien, deren

Zahl im Jahre 1744 bis 1770 von 14 auf 20 Familien stieg, später auf 25. Die

alte Synagoge stammte aus dem 18. Jahrhundert, die in den Jahren 1844/45

durch eine größere Bethalle ersetzt wurde. Eine Ehrentafel in der Synagoge

verzeichnet die Namen von 8 jungen jüdischen Menschen der Gemeinde, die im

Weltkriege für das Vaterland' gefallen sind. Weit über den Prozentsatz der

Gesamtbevölkerung liegt die Zahl der jüdischen Kriegsteilnehmer. Heute zählt

die Israelitische Gemeinde noch etwa 63 Zensiten unter einer

Gesamteinwohnerzahl von 3300 Seelen." |

Vortrag von Rabbiner Dr. Cahn aus Fulda (1937)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1937: "Kundgebung

in Barchfeld. Am Sonntag, den 24. Januar, fand in der Synagoge

Barchfeld (Werra), eine Kundgebung in Form eines Vortrages von Herrn

Rabbiner Dr. Leo Cahn, Fulda, statt. Anwesend waren Vertreter der

Gemeinden Tiefenort, Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Stadtlengsfeld. In

kurzen prägnanten Sätzen wies Redner an Hand des Gedankens von Schirat

HaJam (Lied am Meer, 2. Mose 15) nach, dass Wahrheit und Toraliebe

die Grundlagen des Lebens in der Diaspora, als auch in Erez Israel sind.

Lehrer Okolica, Tann (Rhön) dankte Herrn

Rabbiner Dr. Leo Cahn für die wertvollen Ausführungen und forderte die

Anwesenden auf, das große Werk von Agudas Jisroel, das im Keren Hajischiw

sein Finanzinstrument besitzt, zu unterstützen. Durch finanzielle

Beihilfe kann jeder mithelfen, das religiöse Leben Palästinas

auszubauen. Spenden und Beitritte zu Agudas Jsroel bewiesen den

nachhaltigen Eindruck der Kundgebung. Es war klar zu ersehen, dass viele

Kräfte vorhanden sind, die für die agudistische Bewegung nutzbar gemacht

werden können. Eine zielsichere Ausnutzung ds beschrittenen Weges wird

Agudas Jisroel Erfolge bringen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1937: "Kundgebung

in Barchfeld. Am Sonntag, den 24. Januar, fand in der Synagoge

Barchfeld (Werra), eine Kundgebung in Form eines Vortrages von Herrn

Rabbiner Dr. Leo Cahn, Fulda, statt. Anwesend waren Vertreter der

Gemeinden Tiefenort, Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Stadtlengsfeld. In

kurzen prägnanten Sätzen wies Redner an Hand des Gedankens von Schirat

HaJam (Lied am Meer, 2. Mose 15) nach, dass Wahrheit und Toraliebe

die Grundlagen des Lebens in der Diaspora, als auch in Erez Israel sind.

Lehrer Okolica, Tann (Rhön) dankte Herrn

Rabbiner Dr. Leo Cahn für die wertvollen Ausführungen und forderte die

Anwesenden auf, das große Werk von Agudas Jisroel, das im Keren Hajischiw

sein Finanzinstrument besitzt, zu unterstützen. Durch finanzielle

Beihilfe kann jeder mithelfen, das religiöse Leben Palästinas

auszubauen. Spenden und Beitritte zu Agudas Jsroel bewiesen den

nachhaltigen Eindruck der Kundgebung. Es war klar zu ersehen, dass viele

Kräfte vorhanden sind, die für die agudistische Bewegung nutzbar gemacht

werden können. Eine zielsichere Ausnutzung ds beschrittenen Weges wird

Agudas Jisroel Erfolge bringen." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Mord an Handelsmann Jeremias Rosenblatt und Bitte um Hilfe

für seine Familie (1847)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1847: "Bitte. Am

16. September diesen Jahres ist der fleißige und brave israelitische

Handelsmann Jeremias Rosenblatt von hier auf freier Straße von ruchloser

Hand überfallen, auf entsetzliche Weise ermordet und seiner sämtlichen

Habe beraubt worden. Derselbe hat eine Witwe mit noch vier unmündigen

Kindern in der dürftigsten und traurigsten Lage hinterlassen. Da unsere

kleine Gemeinde größtenteils aus unbemittelten Mitgliedern besteht, wie

auch nicht minder durch die große Not des vergangenen Jahres sehr in

Anspruch genommen worden ist, so kann die Unterstützung für genannte,

unglückliche Familie, trotz der aufopfernden Mildtätigkeit unserer

Gemeinde, nicht hinreichen, ihr nur die allernotwendigsten Lebensbedürfnisse

zu verschaffen. Daher wendet sich der Unterzeichnete an die Wohltätigen

und Mitleidigen in Israel mit der ergebensten Bitte: doch ihre gütige und

mildtätige Hand nach Kräften dieser tief betrübten und elenden Witwe

mit ihren vier Waisen wohlwollend zuzuwenden. Der Allgütige, der Vater

der Witwen und Waisen, wird gewiss jede Gabe reichlich belohnen.*) Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1847: "Bitte. Am

16. September diesen Jahres ist der fleißige und brave israelitische

Handelsmann Jeremias Rosenblatt von hier auf freier Straße von ruchloser

Hand überfallen, auf entsetzliche Weise ermordet und seiner sämtlichen

Habe beraubt worden. Derselbe hat eine Witwe mit noch vier unmündigen

Kindern in der dürftigsten und traurigsten Lage hinterlassen. Da unsere

kleine Gemeinde größtenteils aus unbemittelten Mitgliedern besteht, wie

auch nicht minder durch die große Not des vergangenen Jahres sehr in

Anspruch genommen worden ist, so kann die Unterstützung für genannte,

unglückliche Familie, trotz der aufopfernden Mildtätigkeit unserer

Gemeinde, nicht hinreichen, ihr nur die allernotwendigsten Lebensbedürfnisse

zu verschaffen. Daher wendet sich der Unterzeichnete an die Wohltätigen

und Mitleidigen in Israel mit der ergebensten Bitte: doch ihre gütige und

mildtätige Hand nach Kräften dieser tief betrübten und elenden Witwe

mit ihren vier Waisen wohlwollend zuzuwenden. Der Allgütige, der Vater

der Witwen und Waisen, wird gewiss jede Gabe reichlich belohnen.*)

Barchfeld in Kurhessen, 18. November 1847. Der Synagogenälteste L. M.

Lefor.

*) Zufolge des Gesuches der Herrn Lefor sind wir bereit, Unterstützungen

anzunehmen, und sie weiter zu fördern. Die Redaktion." |

Zum Tod des aus Barchfeld stammenden Religionslehrers

Loewisohn in Fulda (1857)

Artikel

in der "Jüdischen Presse" vom 2. März 1857:

"Aufruf zur Mildtätigkeit. Artikel

in der "Jüdischen Presse" vom 2. März 1857:

"Aufruf zur Mildtätigkeit.

Am 15. dieses Monats (Februar 1857) verstarb zu

Fulda nach kurzem Krankenlager der sehr verdiente Religionslehrer

Loewisohn. Geboren 1813 in Barchfeld, fungierte er 20 Jahre in

Fulda und erwarb sich die allgemeinste Achtung, die sich auch bei seiner

Beerdigung am 17. dadurch kundtat, dass jener viele Geistliche verschiedener

Konfessionen, sämtliche Lehrer und viele angesehene Bürger beiwohnten und

der Rabbiner Herr Dr. Enoch eine die Verdienste des Verstorbenen

hervorhebende Trauerrede hielt. Als Schriftsteller ist er insonders durch

die vom Institute im vorigen Jahre herausgegebene 'Geschichte des jüdischen

Kalenders' rühmlichst bekannt geworden, so wie er auch ein vieljähriger

Mitarbeiter an dieser Zeitung gewesen. Ihn beseelte der lauterste Eifer für

die Erhaltung und Verherrlichung des Judentums. Er hinterlässt eine Witwe

mit sieben Kindern, von denen das älteste neun Jahr, das jüngste noch an der

Mutterbrust ist. Er hinterlässt sie ohne Vermögen und ohne irgend Ansprüche

und Aussichten auf Witwengehalt. Ich wende mich daher an alle mildtätigen

Herzen, denen diese Zeilen zu Gesichte kommen, und halte mich überzeugt,

dass sie die unglückliche Witwe nicht ohne Unterstützung lassen werden. Ich

bin gern bereit, Gaben der Liebe in Empfang zu nehmen.

Magdeburg, den 23. Februar 1857. Dr. Ludwig Philippson." |

Todesurteil gegen den aus Barchfeld stammenden Mörder

von Handelsmann Macus Klaar (1891)

Artikel

in der "Jüdischen Presse" vom 2. Juli 1891:

"Meiningen, 27. Juni. Der Handarbeiter Hüther aus Barchfeld,

der am Nachmittage des 6. Mai dieses Jahres den jüdischen Handelsmann Marcus

Klaar aus Ettenhausen mittels eines

armdicken Knüppels ermordete und dann seiner Barschaft von 25 Mark beraubte,

ist in heutiger Schwurgerichts-Sitzung zum Tode durch den Strang verurteilt

worden." Artikel

in der "Jüdischen Presse" vom 2. Juli 1891:

"Meiningen, 27. Juni. Der Handarbeiter Hüther aus Barchfeld,

der am Nachmittage des 6. Mai dieses Jahres den jüdischen Handelsmann Marcus

Klaar aus Ettenhausen mittels eines

armdicken Knüppels ermordete und dann seiner Barschaft von 25 Mark beraubte,

ist in heutiger Schwurgerichts-Sitzung zum Tode durch den Strang verurteilt

worden." |

Goldene Hochzeit von Nathan Wolfermann und seiner Frau (1908)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. September 1908: "Barchfeld an der

Werra. 1. September (1908). Das seltene Fest der goldenen Hochzeit

feierten am 24. August diesen Jahres Herr Nathan D. Wolfermann und Frau

dahier. Mit Rücksicht auf das betagte Jubelpaar hat man seitens der

Familie von einer besonderen Feier abgesehen. Doch hatten sich, soweit es

eben möglich war, alle näheren Verwandten, selbst von Amerika,

eingefunden, um den Festtag im Hause der Alten zu verleben. Zu Ehren des

Tages hat die Familie der hiesigen Synagoge ein prachtvolles Parochet

(Toraschreinvorhang) nebst schöner Schulchan-Decke

(für den Vorlesepult) gestiftet. Welche Liebe und Verehrung man dem

Jubelpaare nicht nur im Orte, sondern auch darüber hinaus entgegenbringt,

zeigte sich so recht am Festtage selbst. Die israelitische Gemeinde, die Chewroh Kedischo, deren Mitglied der Jubilar seit 1852 ist, sowie

die Frauen-Chewroh überreichten

kostbare Geschenke. Von den einzelnen jüdischen wie nichtjüdischen

Familien waren gleichfalls allerlei Aufmerksamkeiten in Form von Präsenten

und hübschen Blumenspenden eingegangen. Eine besondere Freude wurde den

beiden also Geehrten noch zuteil, als nachmittags der Königliche Landrat

von Schmalkalden mit dem Bürgermeister persönlich im Hause erschien, im

Namen Seiner Majestät des Königs die gestiftete Ehejubiläumsmedaille

mit einem Gratulationsschreiben überreichte und hierauf noch in den

herzlichsten Worten seine persönlichen Glückwünsche zum Ausdruck

brachte. Von den Gratulationen seien noch besonders erwähnt ein

freundliches ehrendes Schreiben des hiesigen Pfarrers und mehrere

Depeschen von den Lehrerinnen und Schülerinnen der israelitischen Töchterschule

in Hamburg, wo ein Sohn des Jubilars als Lehrer wirkt. Möge den beiden

Eheleuten noch ein langer, genuss- und segensreicher Lebensabend

beschieden sein!" Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. September 1908: "Barchfeld an der

Werra. 1. September (1908). Das seltene Fest der goldenen Hochzeit

feierten am 24. August diesen Jahres Herr Nathan D. Wolfermann und Frau

dahier. Mit Rücksicht auf das betagte Jubelpaar hat man seitens der

Familie von einer besonderen Feier abgesehen. Doch hatten sich, soweit es

eben möglich war, alle näheren Verwandten, selbst von Amerika,

eingefunden, um den Festtag im Hause der Alten zu verleben. Zu Ehren des

Tages hat die Familie der hiesigen Synagoge ein prachtvolles Parochet

(Toraschreinvorhang) nebst schöner Schulchan-Decke

(für den Vorlesepult) gestiftet. Welche Liebe und Verehrung man dem

Jubelpaare nicht nur im Orte, sondern auch darüber hinaus entgegenbringt,

zeigte sich so recht am Festtage selbst. Die israelitische Gemeinde, die Chewroh Kedischo, deren Mitglied der Jubilar seit 1852 ist, sowie

die Frauen-Chewroh überreichten

kostbare Geschenke. Von den einzelnen jüdischen wie nichtjüdischen

Familien waren gleichfalls allerlei Aufmerksamkeiten in Form von Präsenten

und hübschen Blumenspenden eingegangen. Eine besondere Freude wurde den

beiden also Geehrten noch zuteil, als nachmittags der Königliche Landrat

von Schmalkalden mit dem Bürgermeister persönlich im Hause erschien, im

Namen Seiner Majestät des Königs die gestiftete Ehejubiläumsmedaille

mit einem Gratulationsschreiben überreichte und hierauf noch in den

herzlichsten Worten seine persönlichen Glückwünsche zum Ausdruck

brachte. Von den Gratulationen seien noch besonders erwähnt ein

freundliches ehrendes Schreiben des hiesigen Pfarrers und mehrere

Depeschen von den Lehrerinnen und Schülerinnen der israelitischen Töchterschule

in Hamburg, wo ein Sohn des Jubilars als Lehrer wirkt. Möge den beiden

Eheleuten noch ein langer, genuss- und segensreicher Lebensabend

beschieden sein!" |

Zum Tod von Nathan Wolfermann (1920)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1920: "Barchfeld, 20. März

(1920). Wenige Wochen vor seinem 90jährigen Geburtstag starb der älteste

Bürger unseres Ortes, Nathan Wolfermann, nachdem es ihm vergönnt war,

seinerzeit die goldene und diamantene Hochzeit zu feiern. Das stattliche

Gefolge bei der Beisetzung zeigte, wie geachtet und geehrt der

Heimgegangene allseits gewesen war. Seine Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1920: "Barchfeld, 20. März

(1920). Wenige Wochen vor seinem 90jährigen Geburtstag starb der älteste

Bürger unseres Ortes, Nathan Wolfermann, nachdem es ihm vergönnt war,

seinerzeit die goldene und diamantene Hochzeit zu feiern. Das stattliche

Gefolge bei der Beisetzung zeigte, wie geachtet und geehrt der

Heimgegangene allseits gewesen war. Seine Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens." |

25-jähriges Jubiläum von Jakob Stern als Gemeindevorsteher (1929)

Anm.: ähnlicher Bericht im

"Israelitischen Familienblatt" vom 1. Mai 1929.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1929:

"Barchfeld, 16. Juni (1929). Sein 25jähriges Jubiläum als Vorsteher

der Jüdischen Gemeinde beging Herr Jakob Stern dahier. Welch großes

Ansehen der Jubilar genießt, zeigten die zahlreichen Ehrungen, die ihm

von allen Seiten entgegengebracht wurden. Von der Synagogengemeinde wurde

ihm ein Ehrengeschenk überreicht. Der Bürgermeister sandte ihm im Namen

der politischen Gemeinde, der Ortsgeistliche für die Kirchengemeinde in

herzlichen Worten gehaltenen Schreiben, welche Zeugnis ablegten von dem vorzüglichen

Verhältnis, das zwischen den Glaubensgemeinschaften besteht. Zu einem

Festgottesdienst waren Provinzialrabbiner Dr. Cahn - Fulda, der

Kreisvorsteher und eine Abordnung der Israelitischen Gemeinde Schmalkalden

erschienen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1929:

"Barchfeld, 16. Juni (1929). Sein 25jähriges Jubiläum als Vorsteher

der Jüdischen Gemeinde beging Herr Jakob Stern dahier. Welch großes

Ansehen der Jubilar genießt, zeigten die zahlreichen Ehrungen, die ihm

von allen Seiten entgegengebracht wurden. Von der Synagogengemeinde wurde

ihm ein Ehrengeschenk überreicht. Der Bürgermeister sandte ihm im Namen

der politischen Gemeinde, der Ortsgeistliche für die Kirchengemeinde in

herzlichen Worten gehaltenen Schreiben, welche Zeugnis ablegten von dem vorzüglichen

Verhältnis, das zwischen den Glaubensgemeinschaften besteht. Zu einem

Festgottesdienst waren Provinzialrabbiner Dr. Cahn - Fulda, der

Kreisvorsteher und eine Abordnung der Israelitischen Gemeinde Schmalkalden

erschienen." |

Nachfolger von Jakob Stern als Gemeindevorsteher wird

Justin Herrmann (1930)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Januar 1930:

"Barchfeld (Werra). Als Nachfolger des verstorbenen Herrn

Jacob Stern wurde Herr Justin Herrmann einstimmig zum

Gemeindevorstand der israelitischen Synagogengemeinde zu Barchfeld (Werra)

gewählt. Die Bestätigung und Amtsverpflichtung ist von der zuständigen

Regierungsstelle, Landratsamt Schmalkalden erfolgt. Herr Justin Herrmann

bekleidet in nichtjüdischen Kreisen schon einige Ehrenämter." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Januar 1930:

"Barchfeld (Werra). Als Nachfolger des verstorbenen Herrn

Jacob Stern wurde Herr Justin Herrmann einstimmig zum

Gemeindevorstand der israelitischen Synagogengemeinde zu Barchfeld (Werra)

gewählt. Die Bestätigung und Amtsverpflichtung ist von der zuständigen

Regierungsstelle, Landratsamt Schmalkalden erfolgt. Herr Justin Herrmann

bekleidet in nichtjüdischen Kreisen schon einige Ehrenämter." |

Goldene Hochzeit

von Daniel Leopold und seiner Frau (1931)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. Januar 1931:

"Barchfeld a. d. Werra. Am 2. Februar feiert Herr Daniel Leopold an

der Seite seiner Gemahlin in voller körperlicher und geistiger Frische das

seltene Fest der goldenen Hochzeit. Der Jubilar ist am 30. März 1854 zu

Barchfeld, die Jubilarin am 28. August 1858 in Wertheim geboren. Der Jubilar

ist eine in Thüringen bekannte Persönlichkeit, gehörte lang dem dortigen

Gemeinderat an und war während des Krieges Vertrauensmann des Kreises

Schmalkalden." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. Januar 1931:

"Barchfeld a. d. Werra. Am 2. Februar feiert Herr Daniel Leopold an

der Seite seiner Gemahlin in voller körperlicher und geistiger Frische das

seltene Fest der goldenen Hochzeit. Der Jubilar ist am 30. März 1854 zu

Barchfeld, die Jubilarin am 28. August 1858 in Wertheim geboren. Der Jubilar

ist eine in Thüringen bekannte Persönlichkeit, gehörte lang dem dortigen

Gemeinderat an und war während des Krieges Vertrauensmann des Kreises

Schmalkalden." |

Zum Tod des Sohnes der Familie Julius Levor (1934)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1934:

"Tiefenort, 2. Dezember (1934). Ein schweres Schicksal hat die

Familie Julius Levor in Barchfeld a.d. Werra betroffen. Ihr

einziges Kind, ein hoffnungsvoller, 19-jähriger Sohn, wurde am 21. Kislew

der Erde übergeben. Ein Gehirnschlag hatte in einigen Minuten dem jungen

Leben ein Ende bereitet. Rabbiner Dr. Cahn aus

Fulda hielt am Grabe

eine ergreifende Rede. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1934:

"Tiefenort, 2. Dezember (1934). Ein schweres Schicksal hat die

Familie Julius Levor in Barchfeld a.d. Werra betroffen. Ihr

einziges Kind, ein hoffnungsvoller, 19-jähriger Sohn, wurde am 21. Kislew

der Erde übergeben. Ein Gehirnschlag hatte in einigen Minuten dem jungen

Leben ein Ende bereitet. Rabbiner Dr. Cahn aus

Fulda hielt am Grabe

eine ergreifende Rede. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe

und Privatpersonen

Emanuel Heinemann bitte um Spenden für seinen Sohn (1873)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Dezember 1873:

"An meine Glaubensgenossen! Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Dezember 1873:

"An meine Glaubensgenossen!

Edle wohltätige Männer in Israel! Ich

richte eine herzliche Bitte an Euch, um eine kleine Beisteuer zur

Anschaffung eines Bettes für meinen Sohn, der in Barchfeld bei dem

Kaufmann L. H. Leopold die Kaufmannschaft erlernt; ich bin zu arm, solches

aus eigenen Mitteln anschaffen zu können. Nur ein Beitrag von 10 Thalern

wird beansprucht. Der Herr Kaufmann L. H. Leopold in Barchfeld wird diese

milden Gaben entgegennehmen.

Schmalkalden, am 16.

November 1873.

Emanuel Heinemann, Schneidermeister.

Bezugnehmend auf Obiges bestätige ich die Wahrheit dieser Angaben mit dem

Hinzuführen, dass der Lehrling Sohn sehr armer Eltern ist, und dieser

erwähnte Betrag zur Beschaffung eines Bettes dienen soll. Ich sehe den

edlen Gaben entgegen, und sobald der Betrag erreicht ist, werde ich in

diesem Blatte quittieren.

Barchfeld, den 16. November 1873.

Loeb H. Leopold, Kaufmann." |

J. Weil bzw. nach seinem Tod seine Witwe führen ein streng koscheres Restaurant in Bad Liebenstein, dann

Bad Friedrichroda (1889 / 1891)

Anmerkung: J. Weil führte spätestens seit 1881 das Restaurant in Bad

Liebenstein. Er starb um 1882/83. In den Anzeigen wird ab 1884 seine Witwe als

Inhaberin des Restaurants genannt.

Anzeige

in der Zeitschrift 23. Mai 1889: Anzeige

in der Zeitschrift 23. Mai 1889:

"Am 10. Juni Eröffnung meines streng koscheren

Restaurants in Bad Liebenstein.

J. Weil Witwe, Barchfeld." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1891: "Bad

Liebenstein. Eröffnung meines streng koscheren Restaurants, den 15.

Juni dieses Jahres. J. Weil's Witwe, Barchfeld a.d. Werra." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1891: "Bad

Liebenstein. Eröffnung meines streng koscheren Restaurants, den 15.

Juni dieses Jahres. J. Weil's Witwe, Barchfeld a.d. Werra." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1891: "Bad

Friedrichroda (Thüringen). Mein streng koscheres Restaurant befindet

sich nicht mehr in Bad Liebenstein, sondern in Bad Friedrichroda, Villa Merkur,

Marktstraße neben der Hofapotheke, Eröffnung 15. Juni dieses Jahres. J.

Weil's Witwe, Barchfeld a.d. Werra." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1891: "Bad

Friedrichroda (Thüringen). Mein streng koscheres Restaurant befindet

sich nicht mehr in Bad Liebenstein, sondern in Bad Friedrichroda, Villa Merkur,

Marktstraße neben der Hofapotheke, Eröffnung 15. Juni dieses Jahres. J.

Weil's Witwe, Barchfeld a.d. Werra." |

Anzeigen des Eisen- und Kolonialwaren-en gros und

detail-Geschäftes M.J. Strauß (1889 / 1902)

beziehungsweise der Eisen-, Maschinen- und

Landesproduktenhandlung Jacob Stern & Hermann Strauß (1909)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1889:

"Für mein größeres Kolonialwarengeschäft, welches Sonn- und

Festtage geschlossen, suche per 1. Juli einen perfekten Reisenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1889:

"Für mein größeres Kolonialwarengeschäft, welches Sonn- und

Festtage geschlossen, suche per 1. Juli einen perfekten Reisenden.

M.J. Strauß, Barchfeld a.d. Werra." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1902: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1902:

"Suche für mein an Samstag- und Feiertagen geschlossenes Eisen- und

Kolonialwaren- en gros und en-detail Geschäft einen jungen Mann,

welcher schon mit Erfolg gereist hat. Eintritt kann sofort, eventuell am

15. Oktober erfolgen.

M.J. Strauß, Barchfeld an der

Werra." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1909: "Für mein an Sonn-

und Feiertagen streng geschlossenes Eisen-, Maschinen- und Landesprodukten

en gros und en detail- Geschäft wird zu Ostern Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1909: "Für mein an Sonn-

und Feiertagen streng geschlossenes Eisen-, Maschinen- und Landesprodukten

en gros und en detail- Geschäft wird zu Ostern

1 angehender Commis

und 1-2 Lehrlinge

unter sehr günstigen Bedingungen gesucht.

M. J. Strauß Inhaber

Jacob Stern & Herm.M. Strauß

Barchfeld (Thüringen)."

|

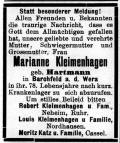

Anzeige zum Tod von Marianne Kleimenhagen geb. Hartmann (1902)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 7. August 1902:

"Statt besonderer Meldung! Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 7. August 1902:

"Statt besonderer Meldung!

Allen Freunden u. Bekannten die traurige Nachricht, dass es Gott dem

Allmächtigen gefallen hat, unsere geliebte und verehrte Mutter,

Schwiegermutter und Großmutter, Frau

Marianne Kleimenhagen

geb. Hartmann in Barchfeld a.d.Werra

in ihrem 78. Lebensjahre nach kurzem Krankenlager zu sich abzurufen. Um

stilles Beileid bitten

Robert Kleimenhagen und Familie, Neheim, Ruhr.

Louis Kleimenhagen und Familie,

Nordhausen.

Moritz Katz u. Familie, Kassel." |

Anzeige von S. Heilbronn - Pensionshaus in Bad

Liebenstein (1910)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1910:

"Für mein Pensionshaus in

Bad Liebenstein suche ich

für kommende Saison eine tüchtige Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1910:

"Für mein Pensionshaus in

Bad Liebenstein suche ich

für kommende Saison eine tüchtige

perfekte Köchin

gegen hohes Salär.

Offerten sind zu richten an

S. Heilbrunn Barchfeld a. Werra" |

Verlobungsanzeige von Cilly Stern und Sally Kaiser (1926)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Dezember 1926: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Dezember 1926:

"Cilly Stern - Sally Kaiser

Verlobte

Barchfeld (Werra) - Düsseldorf-Rath, Westfalenstraße 57

Dezember 1926." |

Heiratsanzeige von

Hilde Wolf und Fritz Kohlmann (1927)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Juni 1922: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Juni 1922:

"Karl Lefor Ilse Lefor geb. Wolf

Vermählte

Amsterdam Barchfeld a. Werra" |

Verlobungsanzeige von Hilde Wolf und Fritz Kohlmann (1927)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Mai 1927: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Mai 1927:

"Hilde Wolf - Fritz Kohlmann

Verlobte Mai 1927

Barchfeld (Werra) -

Kirchheim (Pfalz)

zur Zeit Amsterdam, Koninginneweg 144" |

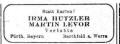

Verlobungsanzeige von Irma Hutzler und Martin Levor (1928)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 22. März 1928:

"Statt Karten! Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 22. März 1928:

"Statt Karten!

Irma Hutzler - Martin Levor

Verlobte

Fürth Bayern - Barchfeld a. Werra" |

Verlobungsanzeige von Toni Strauss und Meier

Katzenstein (1929)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Januar 1919: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Januar 1919:

"Toni Strauss - Meier Katzenstein

Verlobte

Barchfeld (Werra) -

Meiningen - Rhina" |

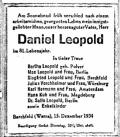

Traueranzeige für

Daniel Leopold (1934)

Anzeige

in der "Jüdische Rundschau" vom 18. Dezember 1934:

"Am Sonnabend früh verschied nach einem arbeitsreichen, gesegneten

Leben mein innigstgeliebter Mann, unser herzensguter Vater, Anzeige

in der "Jüdische Rundschau" vom 18. Dezember 1934:

"Am Sonnabend früh verschied nach einem arbeitsreichen, gesegneten

Leben mein innigstgeliebter Mann, unser herzensguter Vater,

Herr Daniel Leopold im 81. Lebensjahr.

In tiefer Trauer

Bertha Leopold geb. Pulver Max Leopold und Frau, Berlin

Siegfried Leopold und Frau, Barchfeld Julius Vorchheimer und

Frau, Würzburg Karl Hermann und Frau, Amsterdam Hans

Kuh und Frau, Magdeburg Dr. Sello Leopold, Berlin

sowie Enkelkinder.

Barchfeld (Werra), 15. Dezember 1934. Beerdigung findet Dienstag, 11

3/4 Uhr, statt." |

Weitere Dokumente

Foto des aus

Barchfeld

stammenden Moses Hartmann

(erhalten von Sharon Grundfest-Broniatowski) |

|

|

Das Foto links

zeigt Moses Hartmann (geb. 1858 in Barchfeld als Sohn von

Lipmann Hartmann und der Netta geb. Hoffmann) und seine Frau Jennie

geb. Epstein (geb. 1861 in Schwarza

als Tochter von Lipmann Epstein und seiner Frau Karoline geb. ?). Die

beiden sind um 1901-1903 aus Ilmenau

in die USA ausgewandert; das Foto wurde in Meiningen aufgenommen.

Ein Bruder von Moses Hartmann war Samuel Hartmann. Dieser war

verheiratet mit Jettchen Hartmann geb. Ronsheim (gest. 1873, Grab

im jüdischen Friedhof Barchfeld). Nach einer

allerdings unbestätigten Überlieferung in der Familie war Samuel

Hartmann oder dessen

Sohn Levi Hartmann (geb. 1875) zeitweise Leibwächter von Kaiser

Wilhelm. Levi Hartmann wurde mit seiner Frau Mathilde geb. Levor

(sowie zwei ihrer drei Kinder) in der NS-Zeit deportiert und ermordet. |

Zur Geschichte der Synagoge

Im 18. Jahrhundert wurde eine erste Synagoge erbaut, über die nichts

weiteres bekannt ist. Sie war um 1840 zu klein geworden, sodass 1844/45 eine

neue erstellt wurde, die am 19. September 1845 eingeweiht worden ist.

Besuch des Gottesdienstes und der Synagoge in Barchfeld (1859)

Anmerkung: den Bericht erstellte Rabbiner Dr. Ludwig Philippson (Magdeburg),

Herausgeber des "Jüdischen Volksblattes"

Aus

einem Reisebericht in der Zeitschrift "Jüdisches Volksblatt" Nr. 34 1859 S.

135: "Mein Aufenthalt in Walldorf

war zu kurz, um mich mit den Instituten der dortigen Gemeinde näher bekannt

zu machen; doch erfuhr ich so viel, dass der Gottesdienst daselbst in sehr

geordneter Weise mit Chor und Responsen seitens der ganzen Gemeinde

abgehalten wird. Dagegen wohnte ich selbst dem Gottesdienste in dem

dreiviertel Stündchen von Liebenstein entfernten kurhessischen Dorfe

Barchfeld bei, wo 43 israelitische Familien zusammen wohnen. Eine sehr

hübsche, geräumige Synagoge, welche jedoch von der stets vollständig

versammelten Gemeinde ausgefüllt wird, nahm uns auf und wir waren recht tief

ergriffen von der tadellosen Andacht, von dem geregelten Gange des

Gottesdienstes, von dem exakten Einfallen der ganzen Gemeinde bei den

Responsen und der Einhaltung der Melodien, soweit man dies nur von einer

Masse ohne Instrumentalbegleitung erwarten kann. Ich fühlte mich im Sinne

vieler kleinen und mittleren Gemeinden Preußens, die doch sonst so viele

Bildung in ihrem Schoße bergen, von dieser Dorfgemeinde beschämt, und wusste

es dem dortigen Vorstände, dem Vorbeter Weil und Lehrer Lewald wahrhaften

Dank. Der Vorstand, der von meiner Anwesenheit wusste, ersuchte mich um

einen Vortrag. Da ich nicht wusste, ob dies dem Herrn Provinzialrabbinen in

Fulda, zu dessen Sprengel Barchfeld

gehört, genehm sein würde, und ich während der Kur jede Aufregung streng

vermeiden musste, so lehnte ich es ab. Als ich aber die versammelte Gemeinde

betrachtete, von ihrer, schönen und würdigen Haltung erfreut war, es den

Gesichtern ansah, dass sie etwas von mir erwarteten, und es mir als ein

Unrecht erschien, einer Gemeinde das Wort zu versagen, wenn sie es zu hören

wünscht, änderte ich meinen Entschluss und betrat zu einer kleinen Ansprache

die Kanzel. Es war' gerade die Sidra Balak verlesen worden und da ich vorher

durch die Straßen des Dorfes geschritten, so wusste ich, was ich den Hörern

zu sagen hätte. Der Ausruf Bileams: 'Wie schön sind deine Gezelte, o Jakob,

deine Wohnungen, o Israel!' trat mir auf die Lippen. Wie? frug ich, obschon

wir wissen, in welche schöne Ordnung Moscheh das Lager der Israeliten zu

bringen gewusst, wie das Heiligtum in der Mitte stand, die drei Geschlechter

Levi's und die Familie Ahron's um dasselbe, und dann die vier Läger zu je

drei Stämmen mit ihren Fahnen und Standarten zu einem Viereck darum gelagert

— wie konnten die Laubhütten (Sukkot) und Zelte, in denen die

Israeliten nunmehr 40 Jahre in der Wüste wohnten, die am Abend aufgeschlagen

und am Morgen abgebrochen wurden, schön genannt werden, und zu der

begeisterten Schilderung veranlassen, welche aus dem Mund, Bileams floss?

Oder, frug ich weiter, war Bileam ein Seher, und schaute im Geiste den

Reichtum und die Herrlichkeit, die Paläste und Schlösser, in welchen unsere

Vater im heiligen Lande wohnen würden? Aber diese waren nur ein einfaches

Volk von Ackerbauern, und als ihr reichster König den Tempel auf Morijah

bauen wollte, musste er sich Bauleute aus Tyrus holen, in Israel waren

dergleichen nicht vorhanden. Oder sah er im Geiste den Glanz und die Fülle,

welche unsere Väter im Mittelalter umgab, und ihre Wohnungen nach der

Zerstreuung schmückte? Welch' ein Hohn! Wer einmal durch die

schreckenerregenden Reste eines Judenviertels in einer dem Mittelalter

entsprungenen Stadt geschritten ist, wird kaum begreifen, wie unsere armen

getretenen Väter darin haben existieren können. Und fürwahr! auch jetzt noch

sind wir Juden im Ganzen ein armes Volk, das sich nur durch unermüdliche

Betriebsamkeit, durch rastlose Anstrengung erhalten kann. Die Paar Reichen

sind gegen die große Masse nicht zu rechnen, und wenn wir noch heute durch

die großen und kleinen Städte und durch das Land ziehen, die Paläste und

Villen, die großen Häuser und Pracht-Wohnungen gehören den Juden nicht, oder

nur sehr selten. Wie also ist der Ausspruch Bileams zu erklären?... In der

Tat, Bileam, vom Geiste Gottes getrieben, sah in das Innere der Zelte und

Wohnungen Israels, und hier sah er zuerst ein inniges, friedliches,

liebereiches Familienleben, Eltern, die Alles für das Wohl und die

Heranbildung ihrer Kinder aufopfern, Kinder, welche große Bürden auf ihre

Schultern nehmen, um ihre altersgrauen Eltern zu erhalten, Männer und

Frauen, die treu an einander hangen, Geschwister, die sich in den Stunden

der Not beistehen und Frieden leben; er sah ferner Mäßigkeit und

Selbstbeherrschung darin heimisch, und alle..." Aus

einem Reisebericht in der Zeitschrift "Jüdisches Volksblatt" Nr. 34 1859 S.

135: "Mein Aufenthalt in Walldorf

war zu kurz, um mich mit den Instituten der dortigen Gemeinde näher bekannt

zu machen; doch erfuhr ich so viel, dass der Gottesdienst daselbst in sehr

geordneter Weise mit Chor und Responsen seitens der ganzen Gemeinde

abgehalten wird. Dagegen wohnte ich selbst dem Gottesdienste in dem

dreiviertel Stündchen von Liebenstein entfernten kurhessischen Dorfe

Barchfeld bei, wo 43 israelitische Familien zusammen wohnen. Eine sehr

hübsche, geräumige Synagoge, welche jedoch von der stets vollständig

versammelten Gemeinde ausgefüllt wird, nahm uns auf und wir waren recht tief

ergriffen von der tadellosen Andacht, von dem geregelten Gange des

Gottesdienstes, von dem exakten Einfallen der ganzen Gemeinde bei den

Responsen und der Einhaltung der Melodien, soweit man dies nur von einer

Masse ohne Instrumentalbegleitung erwarten kann. Ich fühlte mich im Sinne

vieler kleinen und mittleren Gemeinden Preußens, die doch sonst so viele

Bildung in ihrem Schoße bergen, von dieser Dorfgemeinde beschämt, und wusste

es dem dortigen Vorstände, dem Vorbeter Weil und Lehrer Lewald wahrhaften

Dank. Der Vorstand, der von meiner Anwesenheit wusste, ersuchte mich um

einen Vortrag. Da ich nicht wusste, ob dies dem Herrn Provinzialrabbinen in

Fulda, zu dessen Sprengel Barchfeld

gehört, genehm sein würde, und ich während der Kur jede Aufregung streng

vermeiden musste, so lehnte ich es ab. Als ich aber die versammelte Gemeinde

betrachtete, von ihrer, schönen und würdigen Haltung erfreut war, es den

Gesichtern ansah, dass sie etwas von mir erwarteten, und es mir als ein

Unrecht erschien, einer Gemeinde das Wort zu versagen, wenn sie es zu hören

wünscht, änderte ich meinen Entschluss und betrat zu einer kleinen Ansprache

die Kanzel. Es war' gerade die Sidra Balak verlesen worden und da ich vorher

durch die Straßen des Dorfes geschritten, so wusste ich, was ich den Hörern

zu sagen hätte. Der Ausruf Bileams: 'Wie schön sind deine Gezelte, o Jakob,

deine Wohnungen, o Israel!' trat mir auf die Lippen. Wie? frug ich, obschon

wir wissen, in welche schöne Ordnung Moscheh das Lager der Israeliten zu

bringen gewusst, wie das Heiligtum in der Mitte stand, die drei Geschlechter

Levi's und die Familie Ahron's um dasselbe, und dann die vier Läger zu je

drei Stämmen mit ihren Fahnen und Standarten zu einem Viereck darum gelagert

— wie konnten die Laubhütten (Sukkot) und Zelte, in denen die

Israeliten nunmehr 40 Jahre in der Wüste wohnten, die am Abend aufgeschlagen

und am Morgen abgebrochen wurden, schön genannt werden, und zu der

begeisterten Schilderung veranlassen, welche aus dem Mund, Bileams floss?

Oder, frug ich weiter, war Bileam ein Seher, und schaute im Geiste den

Reichtum und die Herrlichkeit, die Paläste und Schlösser, in welchen unsere

Vater im heiligen Lande wohnen würden? Aber diese waren nur ein einfaches

Volk von Ackerbauern, und als ihr reichster König den Tempel auf Morijah

bauen wollte, musste er sich Bauleute aus Tyrus holen, in Israel waren

dergleichen nicht vorhanden. Oder sah er im Geiste den Glanz und die Fülle,

welche unsere Väter im Mittelalter umgab, und ihre Wohnungen nach der

Zerstreuung schmückte? Welch' ein Hohn! Wer einmal durch die

schreckenerregenden Reste eines Judenviertels in einer dem Mittelalter

entsprungenen Stadt geschritten ist, wird kaum begreifen, wie unsere armen

getretenen Väter darin haben existieren können. Und fürwahr! auch jetzt noch

sind wir Juden im Ganzen ein armes Volk, das sich nur durch unermüdliche

Betriebsamkeit, durch rastlose Anstrengung erhalten kann. Die Paar Reichen

sind gegen die große Masse nicht zu rechnen, und wenn wir noch heute durch

die großen und kleinen Städte und durch das Land ziehen, die Paläste und

Villen, die großen Häuser und Pracht-Wohnungen gehören den Juden nicht, oder

nur sehr selten. Wie also ist der Ausspruch Bileams zu erklären?... In der

Tat, Bileam, vom Geiste Gottes getrieben, sah in das Innere der Zelte und

Wohnungen Israels, und hier sah er zuerst ein inniges, friedliches,

liebereiches Familienleben, Eltern, die Alles für das Wohl und die

Heranbildung ihrer Kinder aufopfern, Kinder, welche große Bürden auf ihre

Schultern nehmen, um ihre altersgrauen Eltern zu erhalten, Männer und

Frauen, die treu an einander hangen, Geschwister, die sich in den Stunden

der Not beistehen und Frieden leben; er sah ferner Mäßigkeit und

Selbstbeherrschung darin heimisch, und alle..."

|

1879 wurde ein Teil des Synagogengebäudes durch einen Brand zerstört.

Das Gebäude konnte erneuert und die Synagoge am 20. August 1880 wieder

eingeweiht werden. In der Zwischenzeit betete man in einem gemieteten Raum. 1904

und 1907 wurde die Synagoge modernisiert, im letzteren Jahr fand die elektrische

Beleuchtung Einzug. 1922 erneuerte die Gemeinde das Synagogendach. Eine

Ehrentafel in der Synagoge verzeichnete die Namen von acht jungen jüdischen

Menschen der Gemeinde, die im Ersten Weltkrieg "für das Vaterland" gefallen

sind.

Beim Novemberpogrom

1938 wurde von Mitgliedern der SA und SS die Inneneinrichtung der Synagoge

zerstört und auf den Schlosswiesen verbrannt; das Gebäude wurde

abgebrochen.

Das Synagogengrundstück blieb nach 1945 unbebaut. Am 27. November 1988 wurde eine

Gedenkstätte zur Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde im Beisein des

damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Raphael Scharf-Katz

eingeweiht. Im Herbst 1996 mussten die Gedenksteine auf den jüdischen

Friedhof verbracht werden, da der Besitzer des Grundstückes Eigenbedarf

anmeldete.

Adresse/Standort der Synagoge: Grundstück Nürnberger Str. 38;

Gedenkstätte auf dem jüdischen Friedhof an der Nürnberger Str. 73.

Fotos

(Fotos Hahn, Aufnahmedatum 2005)

| Die Synagoge in Barchfeld |

|

| |

Historische Darstellung der

Barchfelder Synagoge |

| |

|

Gedenkstätte für die Synagoge auf

dem

jüdischen Friedhof von Barchfeld |

|

|

| |

Abbildung der Synagoge |

Die Gedenkstätte auf dem

Friedhof |

| |

|

|

|

|

|

Hinweistafel

zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

von Barchfeld (Foto: Christiane Jordan) |

Erinnerungstafel

|

Hinweis auf die Geschichte

der

Gedenkstätte |

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerung an einen

früheren

jüdischen Lehrer aus Barchfeld |

|

|

| |

Grabstein für Jakob

Oppenheim,

Lehrer a.D. aus Barchfeld (1849-1911)

im jüdischen Friedhof

Gemünden / Wohra |

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor Ort

- einzelne Berichte

| November 2007:

Gedenkstunde auf dem jüdischen Friedhof |

Artikel aus der Zeitschrift "Freies Wort"

vom 10. November 2007: "Barchfeld – Auf dem jüdischen Friedhof in Barchfeld gedachten gestern Bürgermeister Franz Römhild (SPD) und die evangelische Pastorin Susanne Ihle mit Schülern der 10. Klasse der Wucke-Schule des Ortes und Bürgern der Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Susanne Ihle las einen Auszug aus dem Buch

"Ich bin ein Stern" der Jüdin Inge Auerbacher, die ihre schrecklichen Erlebnisse dieser Nacht schilderte.

"Die Reichspogromnacht ist Teil eines der schwärzesten Kapitel der deutschen Geschichte", sagte Bürgermeister Franz Römhild (SPD). Dies sei aber nur der Anfang gewesen.

"Sechs Millionen Juden, vom Säugling bis zum Greis wurden bis 1945 getötet – das entspricht der heutigen Bevölkerung Dänemarks", machte Römhild das Ausmaß der unmenschlichen Nazi-Verbrechen deutlich. Auch in Barchfeld wurden die 89 im Jahr 1933 hier belegten Mitglieder der jüdischen Gemeinde verfolgt. 30 konnten ins Ausland flüchten. 59 wurden in Konzentrationslagern ermordet. Die Synagoge, die am Kreisverkehr Richtung Breitungen stand, wurde Stein für Stein abgetragen. Doch nicht aus Rücksicht auf das Gotteshaus.

"Die Barchfelder hatten Angst, dass die benachbarte Scheune mit abbrennt", sagte Römhild. Viele religiöse Gegenstände seien auf den Werrawiesen verbrannt worden. Der jüdische Friedhof blieb ebenfalls nicht verschont. Alle nach 1900 aufgestellten Grabsteine wurden gestohlen, sodass heute nur noch wenige alte Steine zu sehen sind. Damit so etwas nicht wieder geschehe, sei es von überaus großer Wichtigkeit, auch 69 Jahre später an das damalige Grauen zu erinnern, sagte Römhild.