|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Fürth

Fürth (Mittelfranken)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Über die israelitische Bürgerschule / ab 1899: israelitische Realschule

mit angeschlossener Volksschule

Übersicht:

- Ausschreibung

der Stelle eines Volksschullehrers (1938)

- Ausschreibung

der Stelle einer Volksschullehrerin (1938)

Einführung

- zur Geschichte der jüdischen Schulen in Fürth im 19./20. Jahrhundert

Über die bis 1829 bestehende

Fürther Jeschiwa (Talmudhochschule)

Fürth war bereits seit dem 17. Jahrhundert ein Ort großer

jüdischer Gelehrsamkeit. Der aus Krakau stammende, zunächst in Prag, von 1628

bis 1632 in Fürth und anschließend als Oberrabbiner in Frankfurt tätige Sabbatai

Halevi Horowitz (ca. 1590-1660) charakterisierte die "Heilige Gemeinde

Fürth" (Kehilla Keduscha Fiorda) mit den Worten: "eine kleine

Stadt, in meinen Augen jedoch so groß wie Antiochien, denn hier versammelten

sich gelehrte Leute zum täglichen Studium". Ort der Gelehrsamkeit war

insbesondere die bereits 1606 genannte "Jeschiwa", eine

Talmudhochschule, in der in den folgenden 300 Jahren unzählige Rabbiner und

Lehrer ihre Ausbildung erhielten. In ihrer Blütezeit besuchten bis zu 400

Studenten die Fürther Jeschiwa. Unter den Vorstehern der Schule sind im 17. Jahrhundert

neben dem schon genannten Rabbiner Horwitz zu nennen: Aron Samuel Kaidanower

(1660 bis 1667), Jesaja II. Horowitz (1668 bis 1674, Meir Ben Ascher (1670 bis

1683), im 18. Jahrhundert u.a. Bermann Fränkel (1700 bis 1708), Josef Steinhart

(1764 bis 1776) und Hirsch Josef Janow (1778 bis 1785). Die letzten Leiter der Jeschiwa waren

Salomon (Meschullam Salman) Kohn (1779 bis 1819) und Abraham Benjamin Wolf Hamburg

(bzw. Wolf Lippmann Hamburger; bis zur Schließung der Jeschiwa 1829).

Auf Grund der Bestimmungen und Intentionen des 1813 verabschiedeten bayerischen

"Judenedikts" waren die traditionellen Jeschiwot aus Sicht der bayerische Regierung jedoch Hindernisse für die angestrebte bürgerliche

"Verbesserung der Juden". Die Regierung wollte aus der Fürther

Talmudschule eine zentrale Ausbildungsinstitut für jüdische Kultusbeamte

und Religionslehrer machen. Dabei sollte das Seminar unter staatlicher

Oberaufsicht stehen und auch höhere weltliche Studienfächer umfassen. 1826

wurden der Fürther Gemeinde entsprechende Auflagen gemacht. Diese war jedoch

nicht zu Kompromissen bereit, zumal die Regierung zu den Betriebskosten keine

Zuschüsse zahlen wollte. Das Ergebnis war die von den Behörden angeordnete

Schließung der Anstalt 1829. Der Leiter der Jeschiwa, Rabbiner Wolf Hamburger

erhielt Lehrverbot. Die Schüler der Jeschiwa, deren Zahl auf Grund der

unsicheren Situation bereits von 88 (1824) auf 36 (1828) zurückgegangen

Mit dieser Schließung war für Fürth die Chance vertan, mit einer reformierten

Religionshochschule auch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts zentraler

Ausbildungsort für jüdische Lehrer und Rabbiner zu sein. Diese Rolle übernahm

seit 1864 im bayerischen Bereich die Universitätsstadt Würzburg nach Gründung der dortigen "Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt" in enger Verbindung mit der Präparandenschule

im nahen Höchberg. Zur selben Zeit, als in Würzburg die Israelitische

Lehrerbildungsanstalt entstand, wurde in Fürth jedoch die israelitische Bürgerschule

gegründet.

Die "israelitische Bürgerschule" von 1862

bis 1939 (seit 1899: "israelitische Realschule")

Die israelitische Bürgerschule wurde 1862, nach mehrjährigen intensiven

Bemühungen von Seiten orthodox-jüdischer Kreise in Fürth, mit Hilfe von privaten Spenden

und einem neu installierten Trägerverein gegründet. Es handelte sich um eine

Besonderheit im jüdischen Schulwesen Bayerns: während es eine große Zahl

jüdischer Volksschulen gab, war die Fürther Schule einzigartig

im Land. Die Schule begann 1862 mit 42 Schülern, die im ersten Jahr in Mieträumen

in einem Gebäude an der Blumen- und Theaterstraße (späteres Postgebäude) untergebracht waren.

Im zweiten Jahr zog man in ein größeres Gebäude in der Hirschenstraße um. 1868

konnte ein Grundstück in der Blumenstraße 31 erworben und noch im selben Jahr

das Vorderhaus fertiggestellt werden. Seit 1884 stand den vier Vorschul- (=

Volksschul-) und

sechs Realschulklassen auch das Rückgebäude zur Verfügung.

1881 erfolgte die staatliche Anerkennung der Schule. Seit 1899 durfte

sich die Schule "israelitische Realschule" nennen.

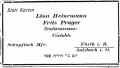

Die Leiter / Direktoren der israelitischen Bürgerschule / Realschule

waren: Dr. Selig Auerbach (1862 bis 1873), Dr. Samuel Dessau (1873 bis

1898, gest. März 1904), Dr.

Moritz Stern (September 1898 bis Dezember 1899), Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld (1901 bis 1923,

gest. 15. Juli 1923), Dr. Markus Elias (1924 bis 1928) und Dr. Fritz Prager

(1929 bis ?).

Ein besonderer Schwerpunkt an der Schule war in den ersten Jahren der spezifisch jüdische

Unterricht. Bis dahin wurden je nach Klassenstufe sieben bis dreizehn Stunden

Unterricht in Religionslehre, biblischer Geschichte und Hebräisch erteilt. Mit

diesem Schwerpunkt wollten die Schulleiter bewusst an die Tradition der nicht

mehr bestehenden Fürther Jeschiwa anknüpfen (vgl. auch unten die Darstellung

von Rabbiner Hildesheimer). Erst seit 1881 wurde eine Reduktion auf vier Stunden Religionsunterricht

vorgenommen. der andere Schwerpunkt der schulischen Ausbildung lag im

handelswissenschaftlichen Bereich ("Handelsabteilung" in den oberen

drei Klassen).

1928 zählte die Schule 160 Schüler und Schülerinnen, die weiterhin in zehn

Klassen (vier Vorschul- und sechs Realklassen) unterrichtet wurden. Damals gab

es elf hauptamtliche Lehrer an der Schule: drei Volksschullehrer, zwei

Religionslehrer, sechs Reallehrer und mehrere technische

Hilfskräfte. Die Namen der Lehrer waren: neben Direktor Dr. Markus Elias:

Lehrer A. Bing, Hauptlehrer Benzion Ellinger, Studienass. H. Geißler, Rabbiner

Dr. Kahn, Studienrat W. Keßler, Studienass. Dr. Lebherz, Studienass. Fritz

Prager, Hilfslehrerin M. Maunz und Studienass. Zeilhofer. Vorsitzender des

Trägervereins "Verein der Israelitischen Realschule e.V." war J. L.

Weißkopf. 1932 waren unter der Leitung von Studiendirektor Dr. Fritz

Prager die Lehrer: Dr. Breslauer, Eldod, Günzler, Dr. Heinemann, Dr. Kahn,

Kohn, Königshöfer, Kraus, Ott, Zeilhofer. Die Volksschulklassen wurden im

Schuljahr 1931/32 von 36 Jungen und 38 Mädchen besucht, die Realschulklassen

von 65 Jungen und 31 Mädchen. Weiterhin war J. L. Weißkopf Vorsteher des

Trägervereins.

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 nahm die Zahl der

Schüler an der israelitischen Realschule zunächst zu, da der Besuch der

allgemeinen Schulen für die jüdischen Schüler der Stadt im mehr erschwert,

schließlich nicht mehr möglich war. Im Frühjahr 1937 gingen insgesamt

224 Schüler in die israelitische Realschule, 98 von ihnen besuchten die

Volksschulklassen dieser Schule. Im Februar 1938 genehmigten die

Behörden das Fortbestehen der Schule als höhere Schule mit fünf Klassen. Beim

Novemberpogrom 1938 blieb das Gebäude der Realschule unbeschädigt, daher wurde

der Sitz der Gemeinde danach in das Schulgebäude verlegt. Im Dezember 1939 musste die Realschule

allerdings wegen angeblich "zu geringer Frequenz"

von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland aufgelöst werden. Im März

1940 richtete die jüdische Gemeinde im Gebäude eine Kleiderkammer und

Schuhreparaturwerkstätte für ihre Mitglieder ein.

Die israelitischen Volksschulklassen bestanden zunächst weiter. Sie

musste jedoch auf Jahresende 1941 auf Anordnung der NS-Behörden zwangsweise

geschlossen werden. Im Dezember 1939 war sie noch von 83, im Oktober 1941 immer

noch von 76 Schülern besucht worden. Bis zum 1. Juli 1942 erhielten die

übriggebliebenen Kinder der jüdischen Gemeinde Fürth in einem Klassenzimmer

der jüdischen Schule in Nürnberg Unterricht.

Berühmtester Schüler der israelitischen Realschule war der am 27. Mai

1923 in Fürth geborene spätere amerikanische Außenminister Henry (Heinz

Alfred) Kissinger. Er hatte zunächst die jüdische Grundschule in Fürth

besucht. Da ihm nach 1933 nicht mehr erlaubt war, das Gymnasium zu besuchen,

setzte er die Schulausbildung in der Israelitischen Realschule fort. 1938

verließ er mit seiner Familie Fürth, um in die USA zu emigrieren. Seit 1998

ist Henry Kissinger Ehrenbürger der Stadt Fürth. Siehe Seite

auf der Website der Stadt Fürth zu Henry A. Kissinger.

Fotos

Das Gebäude

der ehemaligen

Israelitischen Realschule in der

Blumenstraße 31

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 21.10.2007) |

|

|

| |

Das Gebäude wird

heute für Wohnzwecke, aber auch für die Verwaltung der Israelitischen

Kultusgemeinde Fürth verwendet - auf rechtem Foto mit Mesusa am

Eingang. |

| |

|

|

| |

|

|

Fotos zu

Schülergruppen der israelitischen Realschule in Fürth

aus dem Archiv des United States Holocaust Memorial Museums

Quelle: © United States

Holocaust Memorial Museum |

|

|

|

|

Schülergruppe einer

Volksschulklasse

der israelitischen Realschule (1936)

Link zum Foto |

Schülergruppe der

israelitischen Realschule,

vorne links: Henry (Heinz Alfred) Kissinger

(1938); Link

zum Foto |

Schülergruppe der

israelitischen Realschule

mit dem Lehrer Benno Heinemann (1936)

Link zum Foto |

| |

|

|

|

|

|

Schülergruppe der

israelitischen Realschule:

4. von rechts. Paul Stiefel, in der Mitte mit

Papier in der Hand: Henry (Heinz Alfred) Kissinger (1938);

Link

zum Foto |

Schülergruppe der

israelitischen Realschule

mit Rabbiner Dr. Heilbronn (1936/1938)

Link

zum Foto |

Lehrer

der israelitischen Realschule um

1934/35: von links nach rechts:

Heinemann,

Mandelbaum, Eldod, Falkenmeier, Kohn,

sitzend: Direktor Prager

(Quelle: Jüdisches Museum

Franken) |

| |

Texte

zur Geschichte der israelitischen Bürgerschule, ab 1899: israelitische

Realschule

Die nachstehend wiedergegebenen Texte wurden in jüdischen Periodika des

19./20. Jahrhunderts

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Neueste Ergänzung am 22.7.2012.

Porträt

des Direktors Wolf L. Hamburger (1846)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8. September

1846: "In G. Loewesohn's Kunstanstalt in Fürth ist

erschienen und durch die v. Ebner'sche Buchhandlung in Nürnberg, sowie

durch sämtliche Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz zu beziehen: Porträt

des W. K. Hamburger, Direktor der frühern jüdischen Hochschule zu

Fürth. Nach dem Original gestochen von G. Loewesohn. Royal-Foli. Preis

auf chines. Papier 12 1/2 Ngr. = 48 Kr. Anzeige

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8. September

1846: "In G. Loewesohn's Kunstanstalt in Fürth ist

erschienen und durch die v. Ebner'sche Buchhandlung in Nürnberg, sowie

durch sämtliche Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz zu beziehen: Porträt

des W. K. Hamburger, Direktor der frühern jüdischen Hochschule zu

Fürth. Nach dem Original gestochen von G. Loewesohn. Royal-Foli. Preis

auf chines. Papier 12 1/2 Ngr. = 48 Kr.

Seinen Freunden und Gönnern wird dieses schöne und gelungene Porträt

eine freundliche Erinnerung sein." |

Zum Tod von

Rabbiner Wolf Hamburg(er), letzter Leiter der Fürther Jeschiwa (1850)

Anmerkung: Rabbiner Wolf Hamburger (geb. 1770 in Fürth, gest. 1850 ebd.) war

ein Sohn des Gemeindevorstehers Elieser Lippmann Ansbach aus Fürth. Er

studierte in Fürth bei Dajan Wolf Ullmann und an der Jeschiwa des Oberrabbiners

Meschullam Salman Kohn. Dieser bestimmte ihn 1799 zum Leiter der Fürther

Jeschiwa. Sie war während seiner dreißigjährigen Amtszeit die größte

rabbinische Schule des westlichen Deutschlands. Zur Schließung der Jeschiwa und

zum Lehrverbot für Hamburger kam es - wie oben dargestellt - 1829. In der

Folgezeit war Hamburger Wortführer der Fürther Orthodoxen und bekämpfte die

Reformpartei und seine zu ihr übergelaufenen Schüler David Einhorn, Isaak

Löwi, Joseph Aub, Leopold Stein, Bernhard Wechsler, Elias Grünebaum und Moses

Gutmann.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni

1850: "Schließlich melde ich Ihnen noch den Tod des Nestors

talmudischer Gelehrsamkeit, des vieljährigen unentgeltlichen Lehrers der

meisten bayerischen Rabbiner und Lehrer etc., des Herrn R. Wolf

Hamburger in Fürth. Einfach und kein Freund asketischer

Übertreibungen im Leben, verbat er sich auch alle Feierlichkeiten und Hespedim

(Trauerreden) bei seinem Leichenbegängnisse und auf seinen Grabsteine

solle nichts weiteres als sein Name gesetzt werden. In der Neuzeit ist er

mit seinen vormaligen Schülern, Rabbinen, vielfach in leicht erklärliche

Konflikte geraten. Welches Urteil man sich über dieselbe auch bilden

mochte, der Uneigennützigkeit seiner Bestrebungen, der Abgesagtheit aller

Übertreibungen und der Ehrlichkeit seines Charakters muss jeder

Gerechtigkeit widerfahren lassen. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni

1850: "Schließlich melde ich Ihnen noch den Tod des Nestors

talmudischer Gelehrsamkeit, des vieljährigen unentgeltlichen Lehrers der

meisten bayerischen Rabbiner und Lehrer etc., des Herrn R. Wolf

Hamburger in Fürth. Einfach und kein Freund asketischer

Übertreibungen im Leben, verbat er sich auch alle Feierlichkeiten und Hespedim

(Trauerreden) bei seinem Leichenbegängnisse und auf seinen Grabsteine

solle nichts weiteres als sein Name gesetzt werden. In der Neuzeit ist er

mit seinen vormaligen Schülern, Rabbinen, vielfach in leicht erklärliche

Konflikte geraten. Welches Urteil man sich über dieselbe auch bilden

mochte, der Uneigennützigkeit seiner Bestrebungen, der Abgesagtheit aller

Übertreibungen und der Ehrlichkeit seines Charakters muss jeder

Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Diesem letztwilligen Begehren unbeschadet wäre die Mitteilung eines

ausführlichen Nekrologs abseiten seines seiner Vertrauten sehr

wünschenswert." |

Von

der Jeschiwa in Fürth zur israelitischen Bürgerschule (Beitrag von Dr. Esriel Hildesheimer)

(1866)

Anmerkung: Der Verfasser dieses Beitrages ist der für die jüdische Orthodoxie hoch

bedeutende Rabbiner Esriel (auch Israel) Hildesheimer (1820-1899). Zur Zeit der

Abfassung des Artikels war Hildesheimer Rabbiner in Eisenstadt, wo er

erfolgreich eine Jeschiwa begründet hatte. 1869 wurde Hildesheimer als Rabbiner

der orthodoxen Adass-Jisroel-Gemeinde nach Berlin berufen. Hier etablierte er

ein orthodoxes Rabbinerseminar, das zu einer wichtigen Ausbildungsstätte für

Rabbiner aus ganz Europa wurde. Weitere

Informationen siehe Wikipedia-Artikel zu Esriel Hildesheimer.

Im nachfolgenden Abschnitt kritisiert Hildesheimer scharf die erzwungene

Schließung der Jeschiwa in Fürth. Zugleich sieht er mit der neu gegründeten

israelitischen Bürgerschule jedoch die Möglichkeit, dass auch in Fürth wieder

die Liebe zur Tora in neuer Weise gepflegt

wird.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai

1866: "Noch einmal über die Jeschiba-Angelegenheit. Von Dr.

J(srael).

Hildesheimer. ... In Mittelfranken befindet sich a. Schwabach ... b. Fürth,

eine hochaufrichtende Erscheinung. Wem wäre nicht das Rischut (die

Schlechtigkeit) bekannt, welches die verfolgungssüchtigen Reformer mit

unerhörtester Frechheit auf Süddeutschland ausgeübt. In Fürth hat man

unter Mephistophelischem Hohngelächter die nach Hunderten zählende Jeschiwa

des Rabbi Wolf Hamburger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen

- zerstört, und die Schüler in alle Ecken und Enden zerstreut.

Natürlich, so lange man noch eine 'talmudische Melodie' hört, kann die

Reform, welche nur bei absoluter Ignoranz ihrer Laien leben kann, nicht zu

Ruhe kommen. Fürth aber hat sich wieder ermannt; sagen wir es nur gleich;

es hat sich vorzüglich durch den festen Willen eines Mannes Rabbiner

Menke Zimmer - seine Licht leuchte - ermannt. Ihm allein wäre

natürlich, was erreicht wurde, nicht möglich gewesen, wenn nicht viele

wackere Mitglieder ihm unbedingtes Vertrauen entgegentrugen, weit mehr

aber noch als dies, ihm die zur Regeneration des Alten und zur Erhaltung

der altehrwürdigen Institutionen nötigen Mittel zur Verfügung stellten.

Ja, es leben dort noch Schüler aus der Hamburg'schen Schule, welchen von

ihrem großen Meister nicht nur dessen Genialität in Bezug auf Tora,

sondern auch seine unbeschreibliche Charaktergröße, besonders wie man um

jeden Preis jemand wird, der sich mit den öffentlichen Bedürfnissen

in Wahrheit beschäftigt (frei übertragen), sein muss,

lernten. So wurden vor 8 Jahren die Straßenlaternen, welche als

Sabbatbegrenzungen benutzt wurden, von der Stadtbehörde entfernt und

Gasbeleuchtung dafür eingerichtet. Diese kleine Gemeinde, nur ein sehr

kleiner Teil von der dortigen, ca. 700 Familien zählenden, erwirkte, dass

ganz neue Sabbatbegrenzungen, gemäß den Vorschriften unserer Weisen

seligen Angedenkens - angebracht worden. Die Unterrichtsanstalt,

welche von einer kleinen Anzahl dieser Gemeinde gegründet wurde,

berechtigt unter der Direktion des Dr. Sig. Auerbach zu den größten

Hoffnungen und wird dadurch die Liebe zur Tora und das Lernen

der Tora so recht von Grund auf anerzogen, indem in dieser 'israelitischen

Bürgerschule' nicht nur dem Geiste der Zeit auf das Rigoroseste

Rechnung getragen, sondern auch gründlicher Unterricht in Tanach

(Bibel), Mischna und Gemara erteilt wird, was hier etwas seit

vielen Jahren Unerhörtes ist. Aber diese Jehudim wissen auch Opfer

zu bringen; sie legen auf den Altar dieser heiligsten aller Gebote

(Mizwot) einen jährlichen Zuschuss von ca. 4.000 Gulden. Was diese

wenigen Männer mit Gottes Hilfe tun, glaubt man kaum, dies und so

mancher Andere echt jüdische kommt jedoch nicht unmittelbar hierher;

jedoch ist dies wieder ein sehr erhebendes Beispiel dafür: erstens, dass

der Jehudi eben alles kann, was er will, zweitens, wie viel an der

zähen edlen Tätigkeit auch nur eines Einzelnen für das Gesamtjudentum

gelegen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai

1866: "Noch einmal über die Jeschiba-Angelegenheit. Von Dr.

J(srael).

Hildesheimer. ... In Mittelfranken befindet sich a. Schwabach ... b. Fürth,

eine hochaufrichtende Erscheinung. Wem wäre nicht das Rischut (die

Schlechtigkeit) bekannt, welches die verfolgungssüchtigen Reformer mit

unerhörtester Frechheit auf Süddeutschland ausgeübt. In Fürth hat man

unter Mephistophelischem Hohngelächter die nach Hunderten zählende Jeschiwa

des Rabbi Wolf Hamburger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen

- zerstört, und die Schüler in alle Ecken und Enden zerstreut.

Natürlich, so lange man noch eine 'talmudische Melodie' hört, kann die

Reform, welche nur bei absoluter Ignoranz ihrer Laien leben kann, nicht zu

Ruhe kommen. Fürth aber hat sich wieder ermannt; sagen wir es nur gleich;

es hat sich vorzüglich durch den festen Willen eines Mannes Rabbiner

Menke Zimmer - seine Licht leuchte - ermannt. Ihm allein wäre

natürlich, was erreicht wurde, nicht möglich gewesen, wenn nicht viele

wackere Mitglieder ihm unbedingtes Vertrauen entgegentrugen, weit mehr

aber noch als dies, ihm die zur Regeneration des Alten und zur Erhaltung

der altehrwürdigen Institutionen nötigen Mittel zur Verfügung stellten.

Ja, es leben dort noch Schüler aus der Hamburg'schen Schule, welchen von

ihrem großen Meister nicht nur dessen Genialität in Bezug auf Tora,

sondern auch seine unbeschreibliche Charaktergröße, besonders wie man um

jeden Preis jemand wird, der sich mit den öffentlichen Bedürfnissen

in Wahrheit beschäftigt (frei übertragen), sein muss,

lernten. So wurden vor 8 Jahren die Straßenlaternen, welche als

Sabbatbegrenzungen benutzt wurden, von der Stadtbehörde entfernt und

Gasbeleuchtung dafür eingerichtet. Diese kleine Gemeinde, nur ein sehr

kleiner Teil von der dortigen, ca. 700 Familien zählenden, erwirkte, dass

ganz neue Sabbatbegrenzungen, gemäß den Vorschriften unserer Weisen

seligen Angedenkens - angebracht worden. Die Unterrichtsanstalt,

welche von einer kleinen Anzahl dieser Gemeinde gegründet wurde,

berechtigt unter der Direktion des Dr. Sig. Auerbach zu den größten

Hoffnungen und wird dadurch die Liebe zur Tora und das Lernen

der Tora so recht von Grund auf anerzogen, indem in dieser 'israelitischen

Bürgerschule' nicht nur dem Geiste der Zeit auf das Rigoroseste

Rechnung getragen, sondern auch gründlicher Unterricht in Tanach

(Bibel), Mischna und Gemara erteilt wird, was hier etwas seit

vielen Jahren Unerhörtes ist. Aber diese Jehudim wissen auch Opfer

zu bringen; sie legen auf den Altar dieser heiligsten aller Gebote

(Mizwot) einen jährlichen Zuschuss von ca. 4.000 Gulden. Was diese

wenigen Männer mit Gottes Hilfe tun, glaubt man kaum, dies und so

mancher Andere echt jüdische kommt jedoch nicht unmittelbar hierher;

jedoch ist dies wieder ein sehr erhebendes Beispiel dafür: erstens, dass

der Jehudi eben alles kann, was er will, zweitens, wie viel an der

zähen edlen Tätigkeit auch nur eines Einzelnen für das Gesamtjudentum

gelegen." |

Die

Diskussion um eine orthodox geprägte jüdische Schule auf dem Hintergrund der

Spannungen zwischen Liberalen und Orthodoxen in der Gemeinde (1860/61)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Dezember 1860: "Fürth,

im November. Endlich nach mehreren Wochen währendem Kampfe, nach

verschiedenen Plänkeleien, Evolutionen und Scharmützeln, machte eine

dreitägige Schlacht (18., 19. und 20. dieses Monats) zwischen den zwei

Parteien, in welche die hiesige israelitische Gemeinde geteilt ist,

geschlagen, wobei die eine, spottweise 'die schwarze' genannt, ungeachtet

sie sich weißer Wahlzettel bediente, unterlag. Nach einem öffentlichen

Ausschreiben des hiezu als Wohlkommissär ernannten ersten rechtskundigen

Bürgermeisters sollten nach zurückgelegter ehrenwerter Amtsführung

abtretender Verwaltungsglieder Ersatzwahlen für drei Vorstandsmitglieder

und fünf zu dem größeren Verwaltungsausschusse gehörige Personen

vorgenommen werden. Nach dem gesetzlich formulierten Wahlmodus hatten die

411 berechtigten Votanten 49 Wahlmänner zu wählen, diese fünf

Mitglieder des Verwaltungsausschusses zu ernennen, worauf das ganze aus 15

Mitgliedern bestehende Verwaltungskollegium die drei Vorstandsmitglieder

zu wählen hatte. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Dezember 1860: "Fürth,

im November. Endlich nach mehreren Wochen währendem Kampfe, nach

verschiedenen Plänkeleien, Evolutionen und Scharmützeln, machte eine

dreitägige Schlacht (18., 19. und 20. dieses Monats) zwischen den zwei

Parteien, in welche die hiesige israelitische Gemeinde geteilt ist,

geschlagen, wobei die eine, spottweise 'die schwarze' genannt, ungeachtet

sie sich weißer Wahlzettel bediente, unterlag. Nach einem öffentlichen

Ausschreiben des hiezu als Wohlkommissär ernannten ersten rechtskundigen

Bürgermeisters sollten nach zurückgelegter ehrenwerter Amtsführung

abtretender Verwaltungsglieder Ersatzwahlen für drei Vorstandsmitglieder

und fünf zu dem größeren Verwaltungsausschusse gehörige Personen

vorgenommen werden. Nach dem gesetzlich formulierten Wahlmodus hatten die

411 berechtigten Votanten 49 Wahlmänner zu wählen, diese fünf

Mitglieder des Verwaltungsausschusses zu ernennen, worauf das ganze aus 15

Mitgliedern bestehende Verwaltungskollegium die drei Vorstandsmitglieder

zu wählen hatte.

Sie sehen, verehrter Herr Redakteur! dass eine streng gesetzliche Form

beobachtet wurde, was mit umso größerem Danke Anerkennung verdient, als

Alles ex officio und somit diätenfrei geschieht. An den Urwählern lag es

sonach, Männer in den 49. Ausschuss zu bringen, von deren orthodoxen oder

reformistischen Gesinnungen und Bestrebungen man überzeugt war, dass sie

die Tendenz ihrer Partei vertreten und hiernach Mitglieder in den engern (Verwaltungs-)Ausschuss

wählen. Zu diesem wurden beiderseitig mehrfache Vorversammlungen

abgehalten. Programme ausgegeben, Verbesserung der Schulen,

einerseits auch des Kultus, verheißen usw. Die Partei 'der Alten' war

insofern im Vorteile, als sich eine die wundern Flecken nur zu sehr

erkennende und deren Heilung herzlich wünschende zahlreiche Mittelpartei

zu ihr schlug, und sie sich daher einer absoluten Majorität vergewissert

halten durfte. Eine unzeitige Proposition, aber, dass nämlich in der öffentlichen

Unterrichtsanstalt Mischnah und Gemara gelehrt werden sollte, rief

einen gewaltigen Sturm und eine unglückliche Zersplitterung hervor, und

die Mittelpartei sagte sich los, der der 'Weißen' sich anschließend.

Beregter Vorschlag kann schon deshalb ein höchst unzeitgemäßer genannt

werden, als vorerst von einem gründlichen elementarischen

Religionsunterricht, als: richtiges, geläufiges Lesen, Übersetzen und

Verständnis von Tora und Propheten u.m. dergleichen die Rede (Anmerkung

der Redaktion. Wir können unserm geehrten Korrespondenten nicht

beistimmen; eine wahrhaft jüdische Schule muss gleich bei ihrer Gründung

die Kenntnis der mündlichen lehre mindestens in Aussicht stellen) |

sein sollte. - Trotz der obwaltenden Sprengung würden jedoch die

'Schwarzen' obgesiegt haben, da auch auf gegnerischer Seite Spaltungen zur

Erscheinung kamen, hätten sie nicht, unbegreiflicher Weise in Sicherheit

sich wähnend, ihre Stimmen, anstatt den auf den von ihnen selbst

ausgegangenen Zetteln vorgeschlagenen Namen, vereinzelten, willkürlich

aus der Wahlliste entnommenen Mitgliedern zugewendet, während ihre

Antagonisten, kompakt zusammenhaltend, einen seltenen Eifer entwickelten,

Entfernte eiligst herbeiriefen, Kranke mittelst Fuhrwerks zur Abstimmung

kommen ließen usw. Die Folge dieser Nachlässigkeit einerseits und dieses

einmütigen Strebens andererseits war, dass weder in den 49. noch in den

eigentlichen Verwaltungsausschuss Einer der ihrigen durchzusetzen war.

Montag, den 26. schritt man zur Wahl der drei Vorstandsmitglieder und

diese fiel auf die Herren Bernhard Ullmann, Max Neubauer und Is. Wedeles,

zum Glücke Männer von Besonnenheit, Kenntnissen und vielfacher

Erfahrung, weder vom prinzipiellen Oppositionsgeiste beseelt noch für

rapide Reform eingenommen. - Die alten Römer hatten ihren überwundenen

Feinden Zeit und Raum gegönnt, wieder zu Atem zu kommen und sich sie hierdurch

zu befreunden. Nehme man Lehre an und befolge denselben Grundsatz. Mögen

die von den beiden Parteien gewählten Farben zu ihren Wahlzetteln - blau

und weiß - ein gutes Omen zur Verständigung sein, wie sie unter der

Wittelsbacher glorreichen Aegide schon so lange das Zeichen des Segens und

der Volkswohlfahrt sind. Wir aber rufen: (hebräisch und deutsch:) Liebet

die Wahrheit, liebet den Frieden!

Sch."

sein sollte. - Trotz der obwaltenden Sprengung würden jedoch die

'Schwarzen' obgesiegt haben, da auch auf gegnerischer Seite Spaltungen zur

Erscheinung kamen, hätten sie nicht, unbegreiflicher Weise in Sicherheit

sich wähnend, ihre Stimmen, anstatt den auf den von ihnen selbst

ausgegangenen Zetteln vorgeschlagenen Namen, vereinzelten, willkürlich

aus der Wahlliste entnommenen Mitgliedern zugewendet, während ihre

Antagonisten, kompakt zusammenhaltend, einen seltenen Eifer entwickelten,

Entfernte eiligst herbeiriefen, Kranke mittelst Fuhrwerks zur Abstimmung

kommen ließen usw. Die Folge dieser Nachlässigkeit einerseits und dieses

einmütigen Strebens andererseits war, dass weder in den 49. noch in den

eigentlichen Verwaltungsausschuss Einer der ihrigen durchzusetzen war.

Montag, den 26. schritt man zur Wahl der drei Vorstandsmitglieder und

diese fiel auf die Herren Bernhard Ullmann, Max Neubauer und Is. Wedeles,

zum Glücke Männer von Besonnenheit, Kenntnissen und vielfacher

Erfahrung, weder vom prinzipiellen Oppositionsgeiste beseelt noch für

rapide Reform eingenommen. - Die alten Römer hatten ihren überwundenen

Feinden Zeit und Raum gegönnt, wieder zu Atem zu kommen und sich sie hierdurch

zu befreunden. Nehme man Lehre an und befolge denselben Grundsatz. Mögen

die von den beiden Parteien gewählten Farben zu ihren Wahlzetteln - blau

und weiß - ein gutes Omen zur Verständigung sein, wie sie unter der

Wittelsbacher glorreichen Aegide schon so lange das Zeichen des Segens und

der Volkswohlfahrt sind. Wir aber rufen: (hebräisch und deutsch:) Liebet

die Wahrheit, liebet den Frieden!

Sch." |

Weiterer

Bericht mit Kritik an dem

eben zitierten Artikel (1861)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1861:

"Fürth, 30. Dezember (1860). Liebt die Wahrheit, liebet den Frieden!

Mit diesen Worten schließt der Sch. Korrespondent seinen Bericht über

die dahier stattgefundene Gemeindewahl in Nro. 31 Ihres sehr geschätzten

Blattes. - Während wir aber jenen inhaltsschweren Zuruf, das Palladium

unserer Religion, an die Spitze unserer gegenwärtigen Berichtigung

stellen, hütet sich Korrespondent wohlweislich, dasselbe zu tun, nimmt es

vielmehr als hinkenden Boten ins Schlepptau und darin tat er auch klug;

denn wer mit dem Hergange jener Angelegenheit vertraut ist, weiß gar

wohl, dass der fragliche Bericht sowohl von Wahrheit als von Friede

gar weit entfernt ist.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1861:

"Fürth, 30. Dezember (1860). Liebt die Wahrheit, liebet den Frieden!

Mit diesen Worten schließt der Sch. Korrespondent seinen Bericht über

die dahier stattgefundene Gemeindewahl in Nro. 31 Ihres sehr geschätzten

Blattes. - Während wir aber jenen inhaltsschweren Zuruf, das Palladium

unserer Religion, an die Spitze unserer gegenwärtigen Berichtigung

stellen, hütet sich Korrespondent wohlweislich, dasselbe zu tun, nimmt es

vielmehr als hinkenden Boten ins Schlepptau und darin tat er auch klug;

denn wer mit dem Hergange jener Angelegenheit vertraut ist, weiß gar

wohl, dass der fragliche Bericht sowohl von Wahrheit als von Friede

gar weit entfernt ist.

Das Programm der orthodoxen Partei bezeichnete er das zu erstrebende

Ziel: die Gründung einer öffentlichen Schule, in welcher die

entsprechenden Lehrkräfte zu finden sein sollen, um als ein organisches

Ganze alle Klassen des jüdischen Publikums dahier befriedigen zu können.

Dass hiermit denjenigen Familienvätern, die gar wohl wissen, dass ein

gründlicher, ersprießlicher Religionsunterricht ohne Quellenstudium

nicht erzielt werden könne, Gelegenheit geboten werden sollte, ihren

Kindern auch den erforderlichen Unterricht in Mischnah und Talmud erteilen

lassen zu können, leuchtete wohl ein, nicht minder aber auch, dass die

Teilnahme an demselben durchaus nicht obligatorischer Natur sein sollte;

dennoch wurde in einer berufenen Versammlung, in welcher beide Parteien

vertreten waren, eine spezielle Erklärung in diesem Sinne abgegeben.

Nichts destoweniger rückte hierauf der Führer einer andern Partei mit

einem schon fabrizierten Programme hervor, in welchem eine feierliche

Verwahrung gegen Errichtung einer solchen Schule, in der 'unzeitgemäße

Gegenstände' gelehrt werden sollten, figurierte. Auf die Anfrage, welche

Gegenstände es seien, gegen die man mit Feuer und Schwert zu ziehen

trachte, lautete die Antwort: 'Mischnah und Talmud', diese bezeichnete man

als 'unzeitgemäße Gegenstände' und verlangte hierbei die Genehmigung

eines solchen Programms von Männern, die bisher das Talmudstudium nach

Kräften treulich und mit großen Opfern gepflegt und mit fast

beispielloser Ausdauer für die Grundsätze des orthodoxen Judentums 30

Jahre lang gekämpft haben; von Männern, an deren Lebenswandel kein Makel

haftet, daher ihnen auch die Achtung der beiden Parteien nicht versagt

werden kann; musste also ein so frivoles Ansehen nicht mit Entrüstung

zurückgewiesen werden? Und diese pflichtmäßige Zurückweisung nennt

Korrespondent eine unzeitige Proposition (!!) und jenen Führer zählt er

zur Mittelpartei! Das Eine ist gerade so richtig als das Andere. - Der

weitere Verlauf des Wahlkampfes dokumentierte auch vollständig diese

unsere Ansicht, denn nach diesem Zwischenfall ging eine

allgemein |

beliebte

Person, welche bei streng religiösen Grundsätzen in Wahrheit zur

Mittelpartei zählt, daher auch gleichsam von beiden Parteien an die

Spitze zur Erzielung einer Einigung berufen ward, nach bitterer

Enttäuschung zur orthodoxen Partei zurück, sobald sie (jene Person) sich

von den gegnerischen Absichten aus eigener Anschauung überzeugt hatte;

jener Führer mit seiner Partei aber hatten unter der Zeit schon schleunigst

die Larve abgeworfen und sich jener Partei wieder angeschlossen, von der

sie gleichsam nur zum Rekognoszieren des Schlachtfeldes hergesandt zu sein

schienen; nicht aber, dass die wirkliche Mittelpartei sich von den

Orthodoxen losgesagt hätte. Warum aber diese dennoch nicht gesiegt haben,

wollen wir hier nicht erörtern, da bei uns Wahrheit und Friede kein

leeres Wortgepränge ist, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Umstände

aber den Frieden nicht fördern

würde." beliebte

Person, welche bei streng religiösen Grundsätzen in Wahrheit zur

Mittelpartei zählt, daher auch gleichsam von beiden Parteien an die

Spitze zur Erzielung einer Einigung berufen ward, nach bitterer

Enttäuschung zur orthodoxen Partei zurück, sobald sie (jene Person) sich

von den gegnerischen Absichten aus eigener Anschauung überzeugt hatte;

jener Führer mit seiner Partei aber hatten unter der Zeit schon schleunigst

die Larve abgeworfen und sich jener Partei wieder angeschlossen, von der

sie gleichsam nur zum Rekognoszieren des Schlachtfeldes hergesandt zu sein

schienen; nicht aber, dass die wirkliche Mittelpartei sich von den

Orthodoxen losgesagt hätte. Warum aber diese dennoch nicht gesiegt haben,

wollen wir hier nicht erörtern, da bei uns Wahrheit und Friede kein

leeres Wortgepränge ist, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Umstände

aber den Frieden nicht fördern

würde." |

Über die

Einweihung der Bürgerschule in Fürth und die Eröffnungsrede von Direktor Dr.

Selig Auerbach (1862)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November

1862: "Fürth, den 29. Oktober (1862). Fast sind es zwei

Jahre, dass wir Ihnen, hochgeehrter Herr Redakteur, über die

beabsichtigte Gründung einer öffentlichen Schule seitens der orthodoxen

Partei dahier Näheres mitzuteilen hatten; wir freuen uns nun, Ihnen jetzt

die frohe Kunde bringen zu können, dass die feierliche Eröffnung dieser

Schule dahier heute auch stattgefunden hat. Auf die erfolgte Einladung hin

kamen wir zur bestimmten Stunde - 10 Uhr vormittags - in das Schullokal

und fanden daselbst eine große Anzahl der hiesigen israelitischen Bürger

versammelt, darunter auch Herrn Rabbiner Dr. Löwi. Auch der Königliche

Bezirksinspektor, Herr Pfarrer Röder, hatte sich - die königliche

städtische Schulkommission vertretend - dort eingefunden. Von dem hohen

Ziele, das die Begründer dieser Anstalt dabei zu erreichen gedenken,

genaue Kenntnis habend, waren wir auf die Eröffnungsrede gespannt,

um die an uns gestellte Frage: ob man in der Person des Herrn Dr.

Auerbach den entsprechenden Mann gefunden, der diesem hochgesteckten

Ziele gewachsen sei, beantworten zu können, und freuen wir uns in der

Tat, dass wir nun diese Frage mit voller Sicherheit zu bejahen vermögen,

da wir nicht nur in hohem Maße befriedigt, sondern unsere Erwartungen

weit übertroffen wurden. Herr Direktor Dr. Auerbach gab in vollendeter

Klarheit Aufschluss über den Plan der neuen Anstalt und gestehen wir

gerne, dass die darin entwickelten Ansichten durch ihre überzeugende

Darstellung und konsequente Durchführung nicht verfehlten, den tiefsten

Eindruck bei den Zuhörern zu hinterlassen. Wir sind nicht imstande, die

Fülle der in der meisterhaften Rede niedergelegten Gedanken wiederzugeben

und begnügen uns daher im Allgemeinen, den Gang der Rede anzudeuten.

Nachdem der Redner die Aufgabe der neuen Schule dahin definiert, dass

dieselbe tüchtige Bürger und wahrhafte Juden heranbilden wolle, ging er

sämtliche Unterrichtsgegenstände der hohen Bürgerschule durch, um an

jedem Einzelnen nachzuweisen, wie derselbe zu einer echt humanen

Ausbildung des Schülers zu verwenden sei. Am längsten verweilte die Rede

bei dem Religionsunterrichte, nicht als ob diese Schule auf diesen allein

ihr vorzügliches Augenmerk zu richten gedächte, sondern nur um

darzulegen, dass, soferne der Geiste, der eine Schule durchzieht,

gleichsam von dem Religionsunterrichte ausgeht und die hohe Bedeutung der

Religion als das höchste Gut des Menschen anerkannt werden muss, die

jüdische Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November

1862: "Fürth, den 29. Oktober (1862). Fast sind es zwei

Jahre, dass wir Ihnen, hochgeehrter Herr Redakteur, über die

beabsichtigte Gründung einer öffentlichen Schule seitens der orthodoxen

Partei dahier Näheres mitzuteilen hatten; wir freuen uns nun, Ihnen jetzt

die frohe Kunde bringen zu können, dass die feierliche Eröffnung dieser

Schule dahier heute auch stattgefunden hat. Auf die erfolgte Einladung hin

kamen wir zur bestimmten Stunde - 10 Uhr vormittags - in das Schullokal

und fanden daselbst eine große Anzahl der hiesigen israelitischen Bürger

versammelt, darunter auch Herrn Rabbiner Dr. Löwi. Auch der Königliche

Bezirksinspektor, Herr Pfarrer Röder, hatte sich - die königliche

städtische Schulkommission vertretend - dort eingefunden. Von dem hohen

Ziele, das die Begründer dieser Anstalt dabei zu erreichen gedenken,

genaue Kenntnis habend, waren wir auf die Eröffnungsrede gespannt,

um die an uns gestellte Frage: ob man in der Person des Herrn Dr.

Auerbach den entsprechenden Mann gefunden, der diesem hochgesteckten

Ziele gewachsen sei, beantworten zu können, und freuen wir uns in der

Tat, dass wir nun diese Frage mit voller Sicherheit zu bejahen vermögen,

da wir nicht nur in hohem Maße befriedigt, sondern unsere Erwartungen

weit übertroffen wurden. Herr Direktor Dr. Auerbach gab in vollendeter

Klarheit Aufschluss über den Plan der neuen Anstalt und gestehen wir

gerne, dass die darin entwickelten Ansichten durch ihre überzeugende

Darstellung und konsequente Durchführung nicht verfehlten, den tiefsten

Eindruck bei den Zuhörern zu hinterlassen. Wir sind nicht imstande, die

Fülle der in der meisterhaften Rede niedergelegten Gedanken wiederzugeben

und begnügen uns daher im Allgemeinen, den Gang der Rede anzudeuten.

Nachdem der Redner die Aufgabe der neuen Schule dahin definiert, dass

dieselbe tüchtige Bürger und wahrhafte Juden heranbilden wolle, ging er

sämtliche Unterrichtsgegenstände der hohen Bürgerschule durch, um an

jedem Einzelnen nachzuweisen, wie derselbe zu einer echt humanen

Ausbildung des Schülers zu verwenden sei. Am längsten verweilte die Rede

bei dem Religionsunterrichte, nicht als ob diese Schule auf diesen allein

ihr vorzügliches Augenmerk zu richten gedächte, sondern nur um

darzulegen, dass, soferne der Geiste, der eine Schule durchzieht,

gleichsam von dem Religionsunterrichte ausgeht und die hohe Bedeutung der

Religion als das höchste Gut des Menschen anerkannt werden muss, die

jüdische |

Bürgerschule

- die ganze Menschen und wahrhafte Juden heranzubilden beabsichtigt -

ihren Religionsunterricht nicht darauf beschränken dürfe, ihren

Schülern bloße Kenntnis der hebräischen Sprache, der Bibel und der

jüdischen Geschichte beizubringen, dass sie vielmehr die Religion in

ihrer ewigen Wahrheit und Reinheit vor die Seele der Jugend führen, die

hohen Lehren derselben vor dem jugendlichen Geiste entfalten müsse, damit

ewige Liebe zu dem väterlichen Glauben im Innersten der Seele feste

Wurzeln fasse. Dieses Ziel kann aber nur dann erreicht werden, wenn man

die Schüler zu den Quellen der jüdischen Religion und der jüdischen Geschichte

hinführt und sie hieraus selbst schöpfen lässt. Und auf traditionellem

Boden stehend, müssen die Schüler auch die göttliche, nciht minder ewig

bindende mündliche Lehre an der Quelle kennen lernen, weswegen es sich

die jüdische Schule angelegen sein lassen müsse, den reiferen Schülern

das große Meer des jüdischen Schriftentums zu erschließen. Bürgerschule

- die ganze Menschen und wahrhafte Juden heranzubilden beabsichtigt -

ihren Religionsunterricht nicht darauf beschränken dürfe, ihren

Schülern bloße Kenntnis der hebräischen Sprache, der Bibel und der

jüdischen Geschichte beizubringen, dass sie vielmehr die Religion in

ihrer ewigen Wahrheit und Reinheit vor die Seele der Jugend führen, die

hohen Lehren derselben vor dem jugendlichen Geiste entfalten müsse, damit

ewige Liebe zu dem väterlichen Glauben im Innersten der Seele feste

Wurzeln fasse. Dieses Ziel kann aber nur dann erreicht werden, wenn man

die Schüler zu den Quellen der jüdischen Religion und der jüdischen Geschichte

hinführt und sie hieraus selbst schöpfen lässt. Und auf traditionellem

Boden stehend, müssen die Schüler auch die göttliche, nciht minder ewig

bindende mündliche Lehre an der Quelle kennen lernen, weswegen es sich

die jüdische Schule angelegen sein lassen müsse, den reiferen Schülern

das große Meer des jüdischen Schriftentums zu erschließen.

Hierauf wies der Redner durch Schrift und Beispiel nach, wie falsch die

Behauptung sei, dass eine vielseitige und gründliche Bildung sich mit

vieler Religiosität und einem traditionellen Glauben nicht vereinigen

lasse, und beseitigte schlagend die verschiedenen Einwände, die gegen

diese Vereinigung gemacht werden, wobei er eine umfassende Kenntnis des

Talmuds und ein eminentes Wissen in der jüdischen Literatur bekundete.

Diese Stelle der Rede war auch die bedeutungsvollste und machte den

sichtbarsten Eindruck. Nachdem der Redner noch ausdrücklich hervorgehoben

hatte, |

Ausschreibung einer Lehrerstelle an der israelitischen

Bürgerschule - unter Direktor Selig Auerbach (1866)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 23. Januar 1866: "Die israelitische Bürgerschule zu

Fürth sucht zum 1. Mai dieses Jahres gegen ansehnliches Gehalt einen

strengreligiösen Lehrer, der bei einer gründlichen allgemeinen Bildung

tüchtige Kenntnisse im Französischen und Englischen

besitzt. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 23. Januar 1866: "Die israelitische Bürgerschule zu

Fürth sucht zum 1. Mai dieses Jahres gegen ansehnliches Gehalt einen

strengreligiösen Lehrer, der bei einer gründlichen allgemeinen Bildung

tüchtige Kenntnisse im Französischen und Englischen

besitzt.

Bewerber mit akademischer Bildung und Kenntnissen im Talmudischen erhalten

den Vorzug. Anfragen und Bewerbungen wolle man unter Einsendung der

Zeugnisse richten an

Dr. Sg. Auerbach, Direktor der israelitischen

Bürgerschule." |

Die

Einweihung des neuen Schulgebäudes der Bürgerschule (1869)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August

1869: "Fürth, 21. Juli (1869). Wie früher schon in diesen

Blättern erwähnt, haben die hiesigen Orthodoxen, als sie nach

Überwindung von vielen unsäglichen Schwierigkeiten die Gründung einer

Schule bewerkstelligt, in der ein den Zeitverhältnissen angemessener

Unterricht in Verbindung mit den für das jüdische Leben notwendigen Lehren

erteilt wird, durch fernere Bemühungen es dahin gebracht, dass ein

Kapital zusammenkam, mit dem man befähigt war, ein neues Gebäude zu

errichten, um dem Übelstande des Weilens in unzureichenden gemieteten

Lokalitäten ein Ende zu machen. Mit bewundernswerter Aufopferung ist

durch freiwillige Gaben so viel zusammengekommen, dass von den Kosten, die

der Ankauf des Grundstücks und der Neubau erforderte, bereits 3/4 gedeckt

sind, und kann man sich der gegründeten Hoffnung hingeben, dass auch der

noch fehlende Teil durch Wohltätigkeit bald ergänzt sein

wird. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August

1869: "Fürth, 21. Juli (1869). Wie früher schon in diesen

Blättern erwähnt, haben die hiesigen Orthodoxen, als sie nach

Überwindung von vielen unsäglichen Schwierigkeiten die Gründung einer

Schule bewerkstelligt, in der ein den Zeitverhältnissen angemessener

Unterricht in Verbindung mit den für das jüdische Leben notwendigen Lehren

erteilt wird, durch fernere Bemühungen es dahin gebracht, dass ein

Kapital zusammenkam, mit dem man befähigt war, ein neues Gebäude zu

errichten, um dem Übelstande des Weilens in unzureichenden gemieteten

Lokalitäten ein Ende zu machen. Mit bewundernswerter Aufopferung ist

durch freiwillige Gaben so viel zusammengekommen, dass von den Kosten, die

der Ankauf des Grundstücks und der Neubau erforderte, bereits 3/4 gedeckt

sind, und kann man sich der gegründeten Hoffnung hingeben, dass auch der

noch fehlende Teil durch Wohltätigkeit bald ergänzt sein

wird.

So ist denn unter Gottes Beistand und der Hilfe Edeldenkender der Bau

fertiggestellt und die innere Einrichtung hergestellt. Heute Vormittag

wurde das neue Schulgebäude feierlich eingeweiht.

Schon lange vor der zur Feier bestimmten Zeit versammelte sich Jung und

Alt, um seine Freude an |

einem

gottgefälligen Werke sowohl an den Tag zu legen, als auch um zu zeigen,

dass man noch Gefallen habe an göttlichem Wort und an echt religiöser Erziehung.

Es offenbarte sich deutlich, dass der Kreis derjenigen, die sich um Gott

scharen und für Sein heiliges Wort zu opfern bereit sind, kein kleiner

sei, und dass es gottlob noch gar viele gebe, die an dem Bestand unserer

heiligen Religion Gefallen finden. So füllte sich bald der der Feier

gewidmete Raum. einem

gottgefälligen Werke sowohl an den Tag zu legen, als auch um zu zeigen,

dass man noch Gefallen habe an göttlichem Wort und an echt religiöser Erziehung.

Es offenbarte sich deutlich, dass der Kreis derjenigen, die sich um Gott

scharen und für Sein heiliges Wort zu opfern bereit sind, kein kleiner

sei, und dass es gottlob noch gar viele gebe, die an dem Bestand unserer

heiligen Religion Gefallen finden. So füllte sich bald der der Feier

gewidmete Raum.

Zur festgesetzten Zeit bestieg Herr Dr. Auerbach als Direktor der Anstalt

die Tribüne und legte in gewohnter Meisterschaft den Versammelten den

Zweck der Schule und die Erfordernisse für die Heranbildung zum Beruf

(hier vorzüglich für den kommerziellen dar). Es würde mich zu weit

führen, wollte ich auch nur kurz den Inhalt der Rede, die mehr als eine Stunde

währte, skizzieren; so reichlich waren die Gedanken und so vielerlei die

Gesichtspunkte, die der Redner hervorhob. Ich will daher nur einige

Sentenzen anfühlen, die nicht allein für hiesige Verhältnisse

angemessen sind, deren Wahrheit auch dem allgemeinen Wohle dienlich ist.

'Nicht das spezielle Heranbilden zu einem Berufe ist die Bestimmung der

Schule, obwohl es in jetziger Zeit der Berufsschulen in Menge gibt,

sondern neben einem ausgedehnteren Unterricht in besonderer Fachbildung

vorzüglich allgemeine Bildung durch ethische Wissenschaften; nicht das

ist der Maßstab für eine Schule, was der Zögling später mit dem

Erlernten erwerben kann, sondern die Bildung zum Menschen, dass der

Schüler, wenn er in das Leben eintritt, sich zu drehen und zu wenden

weiß. Und der Jude als solcher, dessen ganzes Leben durchdrungen sein

soll von göttlichem Hauche, dessen Handlungen alle als Gottes-Gebote

geschehen sollen - alle eure Taten seien zur Ehre Gottes - sein

Unterricht soll ein derartiger sein, dass die Kenntnis der schriftlichen

und mündlichen Tora nicht allein zu seinen Disziplinen gehöre, sondern

dass der Gesamt-Unterricht seine Ergänzung und Begrenzung finde durch die

Religion. Und wenn in solcher Weise eine Schule eine rein konfessionelle

ist, so kann und darf ihr Streben doch kein anderes sein als - allgemeine

Menschenliebe zu erwecken, wie bekanntlich Hillel dieses Gebot als die

Wurzel aller andern jenem Heiden mitteilte.'

Anreihend an diese Worte sprach sodann Herr Rabbiner Dr. Löwi innige

Wünsche für das fernere Gedeihen der Anstalt aus und hoffte, dass mit

der Zeit das neue Haus sei ein Haus voll mit allem Guten, das

hervorgebracht religiös-sittliche Männer.

Zum Schlusse richtete noch Herr Stadtpfarrer Lehmus einige Worte an die

Versammlung, in denen er seine Zustimmung aussprach zu den Grundsätzen,

die von dem ersten Herrn Redner entwickelt waren.

Auf die Zuhörer hatten die von Herzen zu Herzen gesprochenen Worte einen

sichtlichen Eindruck hervorgebracht, und Jeder ging mit dem Bewusstsein

fort, dass es sich bei der Wahl einer Schule für die Erziehung seines

Kindes nicht darum handele, in welcher Schule am meisten für den

späteren Beruf desselben geschieht, sondern lediglich darum, wie die

Lehren ihnen beigebracht werden, die sie zu wahrhaften Menschen

herzubilden geeignet sind. Wahrheit."

|

Zum

Tod von Rabbiner Dr. Selig Auerbach (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901: "Fürth.

(hebräisch und deutsch:) Frage Deinen Vater, er wird Dir es verkünden.

Deine Alten, sie werde es Dir sagen, warum besonders in unserer Stadt die

traurige Nachricht vom Hinscheiden des Herrn Rabbiners Dr. Auerbach

seligen Andenkens so große Teilnahme und Betrübnis erweckte. Hatten wir

doch ca. zehn Jahre das Glück, uns an dem Lichte dieses großen Mannes zu

erfreuen; hier begann seine bedeutende Laufbahn, als er sich im Jahre 1862

bereit erklärte, seine ganze jugendliche Kraft dem Gedanken zu widmen,

eine jüdische Bürgerschule nach seinem Sinne zu gründen und als

deren Leiter sie dem vorgesteckten Ziele zuzuführen. Man braucht den

Verstorbenen nicht persönlich gekannt zu haben, man braucht nur die

Begeisterung für ihn bei allen seinen Schülern und zahlreichen Freunden

zu bewundern, und die ersprießlichen Erfolge seiner hiesigen Tätigkeit

zu ermessen, um die Bedeutung dieses Großen seines Geschlechts zu

erfassen. Er verstand es seine Schüler zu begeistern, sodass sie nicht

dem Zwange gehorchend, sondern mit Freude dem Studium der Tora herankamen;

immer größer und größer wurde der Kreis von jungen Leuten und Hausvätern,

die bezaubert von seiner Liebenswürdigkeit, hingerissen von seinem Geiste

und seinem tiefen Wissen, alles im Stiche ließen, um ihm in sein

Lehrzimmer zu folgen und seinen interessanten Vorträgen zu lauschen.

Seine Lieblingsidee scheint es gewesen zu sein, und darauf war

hauptsächlich sein Augenmerk gerichtet, bei den jungen Kaufleuten die

Liebe für die Tora zu erwecken und sie zu echten Jehudim heranzuziehen,

und es war ihm kein Opfer zu schwer, keine Stunde zu früh und keine

Stunde zu spät, um sie nicht mit Freude dem Studium der Tora zu widmen.

'Nicht lernen können', sagte er oft, 'ist ein Fehler, lernen wollen,

macht diesen Fehler wieder gut.' So verstand er es, jeden Einzelnen in

seinem Bestreben, Tora zu lernen, zu bestärken, und so für das wahre Judentum

zu gewinnen. Nicht unerwähnt möchte ich noch lassen, wie unermüdlich

und unverdrossen sich der Verblichene in großer Wohltätigkeit den

hiesigen Armen sowohl als besonders auch den durchziehenden Gästen

gegenüber gezeigt hat. Niemand betrat vergeblich seine Schwelle, ja, er

gab noch besonderen Auftrag, kein Armer sollte die Stadt verlassen, ohne

seine Unterstützung und Gastfreundschaft in Anspruch genommen zu

haben. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901: "Fürth.

(hebräisch und deutsch:) Frage Deinen Vater, er wird Dir es verkünden.

Deine Alten, sie werde es Dir sagen, warum besonders in unserer Stadt die

traurige Nachricht vom Hinscheiden des Herrn Rabbiners Dr. Auerbach

seligen Andenkens so große Teilnahme und Betrübnis erweckte. Hatten wir

doch ca. zehn Jahre das Glück, uns an dem Lichte dieses großen Mannes zu

erfreuen; hier begann seine bedeutende Laufbahn, als er sich im Jahre 1862

bereit erklärte, seine ganze jugendliche Kraft dem Gedanken zu widmen,

eine jüdische Bürgerschule nach seinem Sinne zu gründen und als

deren Leiter sie dem vorgesteckten Ziele zuzuführen. Man braucht den

Verstorbenen nicht persönlich gekannt zu haben, man braucht nur die

Begeisterung für ihn bei allen seinen Schülern und zahlreichen Freunden

zu bewundern, und die ersprießlichen Erfolge seiner hiesigen Tätigkeit

zu ermessen, um die Bedeutung dieses Großen seines Geschlechts zu

erfassen. Er verstand es seine Schüler zu begeistern, sodass sie nicht

dem Zwange gehorchend, sondern mit Freude dem Studium der Tora herankamen;

immer größer und größer wurde der Kreis von jungen Leuten und Hausvätern,

die bezaubert von seiner Liebenswürdigkeit, hingerissen von seinem Geiste

und seinem tiefen Wissen, alles im Stiche ließen, um ihm in sein

Lehrzimmer zu folgen und seinen interessanten Vorträgen zu lauschen.

Seine Lieblingsidee scheint es gewesen zu sein, und darauf war

hauptsächlich sein Augenmerk gerichtet, bei den jungen Kaufleuten die

Liebe für die Tora zu erwecken und sie zu echten Jehudim heranzuziehen,

und es war ihm kein Opfer zu schwer, keine Stunde zu früh und keine

Stunde zu spät, um sie nicht mit Freude dem Studium der Tora zu widmen.

'Nicht lernen können', sagte er oft, 'ist ein Fehler, lernen wollen,

macht diesen Fehler wieder gut.' So verstand er es, jeden Einzelnen in

seinem Bestreben, Tora zu lernen, zu bestärken, und so für das wahre Judentum

zu gewinnen. Nicht unerwähnt möchte ich noch lassen, wie unermüdlich

und unverdrossen sich der Verblichene in großer Wohltätigkeit den

hiesigen Armen sowohl als besonders auch den durchziehenden Gästen

gegenüber gezeigt hat. Niemand betrat vergeblich seine Schwelle, ja, er

gab noch besonderen Auftrag, kein Armer sollte die Stadt verlassen, ohne

seine Unterstützung und Gastfreundschaft in Anspruch genommen zu

haben.

Meine Feder ist zu schwach, um alle die Verdienste des Verblichenen,

besonders jene, die sich der Verstorbene um die hiesige Schule erworben,

entsprechend zu würdigen, und will ich nur noch bemerken, dass die von

ihm ins Leben gerufene jüdische Bürgerschule in seinem Sinne bisher

weiter geführt wurde und dass auch diesbezügliche Garantien für die

Zukunft vorhanden sind." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901:

"Aus Bayern, 26. September (1901). (hebräisch und deutsch aus

Jeremia 14,17): 'Tränen entströmen meinen Augen Tag und Nacht und

sind nicht zu stillen, denn einen großen Schaden hat die jungfräuliche

Tochter meines Volkes erlitten, einen sehr schweren Schlag.' Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901:

"Aus Bayern, 26. September (1901). (hebräisch und deutsch aus

Jeremia 14,17): 'Tränen entströmen meinen Augen Tag und Nacht und

sind nicht zu stillen, denn einen großen Schaden hat die jungfräuliche

Tochter meines Volkes erlitten, einen sehr schweren Schlag.'

Wenngleich am Grabe unseres unvergesslichen, leider zu früh der Erde

entrissenen Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens eine große Anzahl Redner

sich vernehmen ließen, so war es doch nur ein einziger, der dem teuren

Dahingeschiedenen im Namen derer, denen er in der ersten Kraft seiner

Jugend der treue Lehrer und Führer war, den letzten Scheidegruß entbot.

Da es jedoch eine größere Anzahl Schüler sind, die dem Verblichenen in

den ersten zehn Jahren seines Wirkens in Fürth so viel verdanken, möge

es noch einem derselben gestattet sein, auch an dieser Stelle das Andenken

des ausgezeichneten Mannes zu ehren. Zu einer Zeit, wo die meisten jungen

Leute noch zu Füßen ihrer Professoren und Rabbiner auf Universitäten

und Rabbinerschulen dem Studium obliegen, wurde Dr. Auerbach seligen

Andenkens auf eine Stelle berufen, zu der man gewöhnlich nur Männer mit langjährigen

Erfahrungen befähigt erachtete. Eine kleine Anzahl wahrhaft orthodoxer

Männer in Fürth beschloss Anfangs der 60er-Jahre des vorigen

Jahrhunderts, eine Schule zu gründen, wo neben profanen Wissenschaften

das Torastudium, wie nicht minder der Talmudunterricht gepflegt werden

sollte. Schwierig war die Aufgabe dieser Männer, allein das Ziel schien

diesen begeisterten Anhängern einer solch' heiligen Sache so erhaben,

dass sie kein Mittel scheuten, um den Plan zur Ausführung zu bringen. Zu

damaliger Zeit war in Deutschland kein Überfluss an Männern, welche

befähigt waren, eine solche Anstalt zu leiten, und es war daher für die

Fürther Herren doppelt schwer, zu einer Wahl zu gelangen, da ja auch die

pekuniäre Gegenleistung sich in nur sehr mäßigen Grenzen bewegen

konnte. Bei der Umschau nach einem solchen Manne wurde die Aufmerksamkeit

der Herren auch auf den erst 21-jährigen Dr. Selig Auerbach, der bereits

sein 'Doktor-Examen' und 'Thoras Harooh' (Anerkennung als Rabbiner) zu

dieser Zeit glänzend bestanden hatte, gelenkt; nach mehrfachen

Bemühungen gelang es, denselben für die Leitung zu gewinnen, ganz

besonders auch, weil es sein Vater seligen Andenkens gewünscht hatte. Er

selbst hätte zu gerne eine Zeit lang noch im Auslande seine Erfahrungen

und Kenntnisse bereichert, bescheiden, wie er war, glaubte er sich dem

Posten nicht gewachsen. Dass er es jedoch im höchsten Grade war, sollte

sich bald zeigen. In Fürth, das einst der Sitz großer Männer in Israel

war, war seit langer Zeit für besseren jüdischen Unterricht nichts

geschehen. Die Kinder mussten nichtjüdische Anstalten besuchen und nur

wenige Eltern haben ihren Kindern Privatunterricht im Hebräischen

erteilen lassen. Da erschien Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens mit

einigen Kollegen auf dem Platze (Herr Professor Dr. Werner, zur Zeit in

Frankfurt am Main, war einer seiner ersten tüchtigen Mitarbeiter) und

richtete eine Schule ein, deren Resultate alsbald zeigten, ein wie

trefflicher Mann der neue Direktor war. Es ist hier nicht der Platz, des

Näheren auszuführen, mit welchen Schwierigkeiten nach den

verschiedensten Richtungen der Verstorbene damals zu kämpfen hatte; seine

Energie, sein redliches Wollen blieben Sieger. Neben dem Jugendunterricht

stellte er sein reiches Wissen auch den Erwachsenen zur Verfügung und

seine Vorträge am Sabbatvormittag sind allgemein noch in bester

Erinnerung. Leider sollte sein Wirken bald eine Grenze in Fürth finden.

Durch den Tod seines großen Vaters seligen Andenkens wurde er 1872 auf

das Rabbinat in Halberstadt berufen. Was er da geleistet, wie er dort

gewirkt, mögen berufenere Federn seiner dortigen Schüler und Freunde

schildern. Der Samen, den er in Fürth ausgestreut, hat unter ihm und

unter seinem nicht minder hervorragenden Nachfolger, Herrn Dr. S. Dessau,

gute Früchte gezeitigt.

Diese wenigen Worte glaubte ein früherer Schüler und Verehrer des selig

Entschlafenen den Manen desselben widmen zu sollen. J.F." |

Gedächtnisfeier für Rabbiner Dr.

Selig Auerbach in der Israelitischen Realschule (1901)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November

1901: "Fürth, 11. November (1901). (Gedächtnisfeier in

der Israelitischen Realschule). In der Aula der Israelitischen

Realschule fand gestern Abend, 5 Uhr, vor zahlreich versammeltem Publikum

eine Gedächtnisfeier für den verewigten Herrn Rabbiner Dr. Auerbach seligen

Andenkens statt, der in den Jahren 1862 bis 1873 die Israelitische

Bürgerschule als Direktor geleitet hatte. Der derzeitige Direktor, Herr

Dr. Feilchenfeld, gab in dreiviertelstündigem Vortrage ein Bild von

der bedeutenden Persönlichkeit des Entschlafenen, seiner vielseitigen

Wirksamkeit für das Judentum und besonders einer segensreichen Tätigkeit

als Organisator und erster Leiter der 1862 gegründeten Israelitischen

Bürgerschule. Die Schule, die mit 42 Schülern eröffnet wurde, war

zuerst in Mieträumen in der Theaterstraße (im Hause der jetzigen Post),

vom zweiten Jahre ab in der Hirschenstraße, untergebracht. Die Frequenz

stieg in Folge des großen Vertrauens, das man dem jugendlichen

tatkräftigen Leiter entgegenbrachte, in wenigen Jahren auf 110 Schüler;

die Schule erwarb ein eigenes Haus in der Blumenstraße, das 1860 bezogen

wurde. Dr. Auerbach unterrichtete während der ersten Jahre in den

verschiedensten Fächern, namentlich in der Geschichte, der deutschen

Literatur und in den fremden Sprachen. Seine Haupttätigkeit aber wandte

er dem Religionsunterricht zu und wusste die Jugend für die heiligen

Schriften des Judentums ganz besonders zu erwärmen und zu begeistern.

Auch auf die Erwachsenen wirkte er durch regelmäßige religiöse

Vorträge, in denen sein reiches Wissen, seine innige Überzeugungstreue

und seine zündende Beredsamkeit in gleicher Weise zur Geltung kamen und

die Hörer mächtig ergriffen. Für den bedeutenden Einfluss der er hier

ausgeübt, spricht die treue Anhänglichkeit, die ihm zahlreiche hier und

auswärts lebende ehemalige Schüler bis an sein Lebensende bewahrt haben.

Sehr schmerzlich berührte es weite Kreise der hiesigen Gemeinde, als Dr.

Auerbach im Jahre 1873 einer Berufung nach Halberstadt folgte, um den dort

erledigten Rabbinersitz seines Vaters einzunehmen. Der Entschlafene hat

dort mehr als 28 Jahre rühmlichst gewirkt und eine führende Stellung

unter den deutschen Rabbinern erlangt. Immer aber hat er seine Beziehungen

zu Fürth aufrecht erhalten und sich seiner pädagogischen Tätigkeit

hier, die ihm so viele Freunde und Anhänger erworben hat, stets gern

erinnert. Am Schlusse des Vortrages wurde noch des vor einigen Monaten

verstorbenen eifrigen Vorstandsmitgliedes der Schule, Herrn Henoch

Zimmer, der für die Interessen der Schule mit großem Erfolge gewirkt

hatte, rühmend gedacht."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November

1901: "Fürth, 11. November (1901). (Gedächtnisfeier in

der Israelitischen Realschule). In der Aula der Israelitischen

Realschule fand gestern Abend, 5 Uhr, vor zahlreich versammeltem Publikum

eine Gedächtnisfeier für den verewigten Herrn Rabbiner Dr. Auerbach seligen

Andenkens statt, der in den Jahren 1862 bis 1873 die Israelitische

Bürgerschule als Direktor geleitet hatte. Der derzeitige Direktor, Herr

Dr. Feilchenfeld, gab in dreiviertelstündigem Vortrage ein Bild von

der bedeutenden Persönlichkeit des Entschlafenen, seiner vielseitigen

Wirksamkeit für das Judentum und besonders einer segensreichen Tätigkeit

als Organisator und erster Leiter der 1862 gegründeten Israelitischen

Bürgerschule. Die Schule, die mit 42 Schülern eröffnet wurde, war

zuerst in Mieträumen in der Theaterstraße (im Hause der jetzigen Post),

vom zweiten Jahre ab in der Hirschenstraße, untergebracht. Die Frequenz

stieg in Folge des großen Vertrauens, das man dem jugendlichen

tatkräftigen Leiter entgegenbrachte, in wenigen Jahren auf 110 Schüler;

die Schule erwarb ein eigenes Haus in der Blumenstraße, das 1860 bezogen

wurde. Dr. Auerbach unterrichtete während der ersten Jahre in den

verschiedensten Fächern, namentlich in der Geschichte, der deutschen

Literatur und in den fremden Sprachen. Seine Haupttätigkeit aber wandte

er dem Religionsunterricht zu und wusste die Jugend für die heiligen

Schriften des Judentums ganz besonders zu erwärmen und zu begeistern.

Auch auf die Erwachsenen wirkte er durch regelmäßige religiöse

Vorträge, in denen sein reiches Wissen, seine innige Überzeugungstreue

und seine zündende Beredsamkeit in gleicher Weise zur Geltung kamen und

die Hörer mächtig ergriffen. Für den bedeutenden Einfluss der er hier

ausgeübt, spricht die treue Anhänglichkeit, die ihm zahlreiche hier und

auswärts lebende ehemalige Schüler bis an sein Lebensende bewahrt haben.

Sehr schmerzlich berührte es weite Kreise der hiesigen Gemeinde, als Dr.

Auerbach im Jahre 1873 einer Berufung nach Halberstadt folgte, um den dort

erledigten Rabbinersitz seines Vaters einzunehmen. Der Entschlafene hat

dort mehr als 28 Jahre rühmlichst gewirkt und eine führende Stellung

unter den deutschen Rabbinern erlangt. Immer aber hat er seine Beziehungen

zu Fürth aufrecht erhalten und sich seiner pädagogischen Tätigkeit

hier, die ihm so viele Freunde und Anhänger erworben hat, stets gern

erinnert. Am Schlusse des Vortrages wurde noch des vor einigen Monaten

verstorbenen eifrigen Vorstandsmitgliedes der Schule, Herrn Henoch

Zimmer, der für die Interessen der Schule mit großem Erfolge gewirkt

hatte, rühmend gedacht." |

Jahrzeit

für Rabbiner Dr. Selig Auerbach (1902)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. Oktober 1902: "Aus Bayern, 5. Oktober (1902). In

diesen heiligen und ernsten Tagen, an denen wir nicht nur Einkehr in uns

halten, sondern uns auch vielfach im Geiste mit teuren Entschlafenen

beschäftigen, beherrscht eine große Anzahl gleichgesinnter

Glaubensgenossen der Gedanke an einen hervorragenden Führer in Israel,

der in diesen Tagen (am Rüsttage zum Jom Kippur) des letzten

Jahres das Zeitliche segnete. Wenngleich den Manen des verlebten Herrn

Rabbiners Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens anlässlich seines

Todes in erschöpfender Weise in der Presse der verdiente Tribut gezollt

wurde, so soll doch der erste Jahrzeitstag nciht vorübergehen, ohne dass

ein alter Schüler im Sinne vieler Kollegen nochmals das Andenken eines

der Besten durch wenige Worte zu ehren versucht.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. Oktober 1902: "Aus Bayern, 5. Oktober (1902). In

diesen heiligen und ernsten Tagen, an denen wir nicht nur Einkehr in uns

halten, sondern uns auch vielfach im Geiste mit teuren Entschlafenen

beschäftigen, beherrscht eine große Anzahl gleichgesinnter

Glaubensgenossen der Gedanke an einen hervorragenden Führer in Israel,

der in diesen Tagen (am Rüsttage zum Jom Kippur) des letzten

Jahres das Zeitliche segnete. Wenngleich den Manen des verlebten Herrn

Rabbiners Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens anlässlich seines

Todes in erschöpfender Weise in der Presse der verdiente Tribut gezollt

wurde, so soll doch der erste Jahrzeitstag nciht vorübergehen, ohne dass

ein alter Schüler im Sinne vieler Kollegen nochmals das Andenken eines

der Besten durch wenige Worte zu ehren versucht.

In unserer leichtlebigen, schnell vergessenden Zeit wird nicht allzu oft

in späterer Zeit das Bild eines Dahingeschiedenen in so warmer Erinnerung

bleiben, wie das des Seligen; wie heute werden noch in vielen Jahren die

Schüler desselben die hehre Gestalt, die gewinnende Persönlichkeit und

die überzeugende Belehrung des Verklärten vor ihrem Geiste sich

vergegenwärtigen. In den Nekrologen, die im letzten Jahre erschienen,

wurde schon darauf hingewiesen, unter welch' schwierigen Verhältnissen

der Verblichene in den ersten Jahren ihres Bestehens, die israelitische

Bürgerschule in Fürth zu leiten hatte. Keine Mühe wurde von ihm

gescheut, um nicht nur die Erfordernisse der Schule allein, sondern auch

der Individualität der einzelnen Schüler gerecht zu werden. Was er als

Rabbiner für seine Gemeinde, für die Gesamtheit des Judentums leistete,

wurde oft besprochen und ist bekannt; was er aber als Lehrer in den ersten

zehn Jahren in Fürth leistete, das wissen nur seine Schüler zu

würdigen. Diese erkennen es heute in reiferen Jahren noch an, sie wissen

heute noch seine Tätigkeit zu schätzen und werden nie vergessen mit

welchem Eifer, |

mit

welcher Sorgfalt und Liebe er sich seinem schweren Berufe

widmete. mit

welcher Sorgfalt und Liebe er sich seinem schweren Berufe

widmete.

Eine Anzahl seiner Schüler in Fürth sind ihm im Tode vorausgegangen; die

große Zahl der ihn Überlebenden hat ihm in ihrem Herzen ein Denkmal

errichtet, dauernder als Erz und Marmor. In den Spuren seines Geistes

werden von ihnen Kinder und Enkel erzogen, und wenn auch der 'moderne' Geist

manche vom Pfade des religiösen Lebens abgebracht hat - ein großer Tel

ist treu geblieben und gedenkt dankend der Saat, die Dr. Selig Auerbach

seligen Andenkens in ihr Herz gesät hat." |

Ausschreibung von Schulplätzen an der israelitischen Bürgerschule - unter

Direktor Dr. Samuel Dessau (1887)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August

1887: "Israelitische Bürgerschule in Fürth. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August

1887: "Israelitische Bürgerschule in Fürth.

Das Wintersemester beginnt am Montag, den 12. September. Auswärtige

Schuler, wenn vorher angemeldet, können später eintreten. Die

Absolutorialzeugnisse der Anstalt berechtigen zum einjährig-freiwilligen

Militärdienst. Weitere Auskunft durch den Direktor

Dr. Dessau." |

Abitur an der israelitischen Bürgerschule

(1890)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. August 1890: "Am 6. August fand an der israelitischen

Bürgerschule in Fürth unter Vorsitz des Ministerialkommissärs, des

königlichen Professor am Realgymnasium zu Augsburg, Herrn L. König, die

diesjährige Absolutorialprüfung - die 10. dieser Anstalt - statt. Die 4

Abiturienten bestanden dieselbe sämtlich mit glänzendem

Erfolg." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. August 1890: "Am 6. August fand an der israelitischen

Bürgerschule in Fürth unter Vorsitz des Ministerialkommissärs, des

königlichen Professor am Realgymnasium zu Augsburg, Herrn L. König, die

diesjährige Absolutorialprüfung - die 10. dieser Anstalt - statt. Die 4

Abiturienten bestanden dieselbe sämtlich mit glänzendem

Erfolg." |

Über

die Israelitische Bürgerschule (1894)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. Mai 1894: "Fürth, 20. Mai (1894). Die

hiesige israelitische Bürgerschule wurde in Anbetracht, dass die

israelitische Jugend der Unwissenheit in religiöser Hinsicht allzu sehr

verfallen war, von einigen ebenso energischen wie zielbewussten Vertretern

der hiesigen Orthodoxie im Jahre 1862 gegründet. Das hierzu nötige

Kapital wurde von Interessenten aufgebracht. Das Institut hat trotz der

Schwierigkeiten, mit welchen jüdische Privatschulen zu kämpfen haben,

sich auf eine achtungswerte Höhe geschwungen. Dieser Umstand verdient

desto mehr betont zu werden, als die Erhaltung der Bürgerschule auf

eigenen Mitteln und Kräften beruht und ein Zuschuss seitens der

Kultusgemeinde oder einer sonstigen Körperschaft nicht erfolgt. Der

Appell an die Kultusgemeinde der verschiedensten religiösen Richtungen,

Beiträge zu leisten, fällt meist auf fruchtbaren Boden. Außer festen

Jahresbeiträgen fließen namhafte Gaben, sodass die Erhaltung der Anstalt

nicht in Frage gestellt ist, wenn die Opferfreudigkeit ferner anhält. Sie

besitzt ein eigenes Haus nebst dazu gehörigem Rückgebäude und

geräumigem Hof und an ihr wirken 10 ständige Lehrer und die

einschlägigen Fachlehrer bei einer Anzahl von etwa 140 Schülern. Einen

nicht geringen Anteil an der Blüte der Schule hat der frühere Direktor

Herr Dr. Auerbach, jetzt Rabbiner in Halberstadt, sein Nachfolger, der

jetzige Direktor Herr Dessau, und der gesamte Lehrkörper."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. Mai 1894: "Fürth, 20. Mai (1894). Die

hiesige israelitische Bürgerschule wurde in Anbetracht, dass die

israelitische Jugend der Unwissenheit in religiöser Hinsicht allzu sehr

verfallen war, von einigen ebenso energischen wie zielbewussten Vertretern

der hiesigen Orthodoxie im Jahre 1862 gegründet. Das hierzu nötige

Kapital wurde von Interessenten aufgebracht. Das Institut hat trotz der

Schwierigkeiten, mit welchen jüdische Privatschulen zu kämpfen haben,

sich auf eine achtungswerte Höhe geschwungen. Dieser Umstand verdient

desto mehr betont zu werden, als die Erhaltung der Bürgerschule auf

eigenen Mitteln und Kräften beruht und ein Zuschuss seitens der

Kultusgemeinde oder einer sonstigen Körperschaft nicht erfolgt. Der

Appell an die Kultusgemeinde der verschiedensten religiösen Richtungen,

Beiträge zu leisten, fällt meist auf fruchtbaren Boden. Außer festen

Jahresbeiträgen fließen namhafte Gaben, sodass die Erhaltung der Anstalt

nicht in Frage gestellt ist, wenn die Opferfreudigkeit ferner anhält. Sie

besitzt ein eigenes Haus nebst dazu gehörigem Rückgebäude und

geräumigem Hof und an ihr wirken 10 ständige Lehrer und die

einschlägigen Fachlehrer bei einer Anzahl von etwa 140 Schülern. Einen

nicht geringen Anteil an der Blüte der Schule hat der frühere Direktor

Herr Dr. Auerbach, jetzt Rabbiner in Halberstadt, sein Nachfolger, der

jetzige Direktor Herr Dessau, und der gesamte Lehrkörper." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Juni 1894: "Fürth, 5. Juni (1894). Die in der Nr. 21

dieser Zeitung vom 25. Mai enthaltene Notiz, die hiesige israelitische

Bürgerschule betreffend, bedarf einer wesentlichen Ergänzung. Die

genannte Anstalt steht unter der Verwaltung einer anerkannten

Genossenschaft und ist eine aus 4 Elementar- und 6 Realklassen bestehende

lateinlose Realschule, in den süddeutschen Staaten die einzige

jüdische Anstalt, deren Abgangszeugnisse zum

Einjährigen-Freiwilligen-Dienst in der deutschen Armee berechtigen."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Juni 1894: "Fürth, 5. Juni (1894). Die in der Nr. 21

dieser Zeitung vom 25. Mai enthaltene Notiz, die hiesige israelitische

Bürgerschule betreffend, bedarf einer wesentlichen Ergänzung. Die

genannte Anstalt steht unter der Verwaltung einer anerkannten

Genossenschaft und ist eine aus 4 Elementar- und 6 Realklassen bestehende

lateinlose Realschule, in den süddeutschen Staaten die einzige

jüdische Anstalt, deren Abgangszeugnisse zum

Einjährigen-Freiwilligen-Dienst in der deutschen Armee berechtigen."

|

Ausschreibung einer Lehrerstelle an der israelitischen

Bürgerschule (1895)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juli

1875: "Vakanz. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juli

1875: "Vakanz.

An der Israelitischen Bürgerschule (militärberechtigte

Realschule) in Fürth (Bayern) ist die mit einem Anfangsgehalte von

2.000 Mark dotierte Lehrstelle für Mathematik und Physik zu

besetzen. Von Zeugnisabschriften begleitete Offerten wolle man an den

unterzeichneten Direktor der Schule einsenden.

Dr. Dessau." |