|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Bütthard (Markt

Bütthard, Kreis Würzburg )

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Bütthard (Marktrechte seit 1503) bestand eine jüdische Gemeinde bis

1937.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. 1588

wird das Haus eines Juden Salomon genannt. 1641 werden vier

jüdische Namen erwähnt. 1675 gab es drei jüdische Haushaltungen in

Bütthard. Einer der drei Familieväter war Stoffhändler. 1738 wurden fünf

jüdische Haushaltungen genannt.

1817 wurden der Gemeinde zehn Matrikelstellen

eingeräumt, bis 1820 kamen drei weitere Matrikelstellen dazu. Damit hatten

maximal 13 jüdische Familien das Wohnrecht am Ort. 1817/20 gab es die folgenden

jüdischen Familienvorstände (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Herz

Salomon Hamburger (Pferdehandel), Abraham Herz Hamburger (Pferdehandel), Salomon

Herz Hamburger (Pferdehandel), Moses Hirsch Sichel (Waren- und Wollenhandel),

Kehla, Witwe von Hirsch Mannheimer (Vieh- und Warenhandel), Schela, Witwe von

Jüdlein Frank (Vieh- und Warenhandel), Binges Löw Lehnmann (Waren- und

Wollenhandel), Salomon Hirsch Mannheimer (Waren- und Viehhandel), Moses Hirsch

Mannheimer (Waren- und Viehhandel), Faust Hirsch Mannheimer (Waren- und

Viehhandel), Hirsch Moses Sichel (Feldbau, seit 1818), Anschel Jüdlein Frank

(Warenhandel, seit 1919), Simon Sichel (Warenhandel (seit 1820).

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1816 33 jüdische Einwohner (5,1 % von insgesamt 653 Einwohnern),

1837 60 (9,2 % von 650), 1867 63 (8,2 % von 771), 1890 34 (4,3 % von 786), 1900

22 (2,8 % von 787), 1910 21 (2,5 % von 832).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), ein

Gemeindehaus mit einem Raum für die Religionsschule sowie Wohnungen und ein

rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war - in

Verbindung mit der Nachbargemeinde Allersheim - ein

Religionslehrer angestellt, der auch als Vorbeter in der Gemeinde tätig

war. Von 1831 bis 1868 wurden die jüdischen Kinder in Bütthard durch Rabbiner

Samuel Weißbart aus Allersheim

unterrichtet. Sein Sohn Abraham Weißbart übernahm die Lehrerstelle in

Bütthard bis zu seinem Tod 1902, danach wurde sie neu ausgeschrieben (s.u.). Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen

Friedhof in Allersheim beigesetzt. Die

Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Kitzingen.

Um 1924, als nur noch neun jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (1 %

von etwa 900 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Simon Hamburger.

Auch 1932 wird er als Vorsteher genannt.

1933 lebten noch zehn jüdische Personen in Bütthard (1,3 % von

insgesamt 758 Einwohnern). Es handelte sich um die Ehepaare/Familien von Isaak

Lehmann, Simon Hamburger, Max Frank und Moritz Mannheimer. Letzterer verzog 1937

mit seiner Frau nach Frankfurt am Main, wo Moritz Mannheimer starb; die Witwe

konnte emigrieren. Isaak Lehmann konnte mit seiner Frau Hella in die USA

emigrieren. Im Oktober 1937 wurde die Gemeinde offiziell aufgelöst. Beim Novemberpogrom

1938 drangen SA- und SS-Männer aus Ochsenfurt und Umgebung in die Häuser

der beiden letzten jüdischen Familien ein und zerschlugen die Einrichtungen.

Einige Ortsbewohner beteiligten sich an den Verwüstungen. 1939 verließ das

Ehepaar Simon Hamburger den Ort und emigrierte nach Holland. Max und Mina Frank,

die noch 1942 in Bütthard lebten, wurden über Würzburg in das Ghetto

Theresienstadt verschleppt.

Von den in Bütthard geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Heinrich Frank (1863), Johanna

(Hanna, Hannchen) Frank (1866, siehe Anzeige unten),

Theresa Frank (1873), Julie Grünberg geb. Mannheimer (1871), Johanna Hamburger

(1864), Dina Lucas geb. Mannheimer (1877), Herta Mannheimer (1891), Jette

Rothschild geb. Mannheimer (1861), Hedwig Winter geb. Sichel (1874).

Max Frank (1874) und seine Frau Mina geb. Stark (1877) überlebten das Ghetto

Theresienstadt, kehrten 1945 nach Bütthard zurück und wanderten später nach

Amerika aus.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Die Stelle des Friedhofsverwalters in Allersheim war

zeitweise mit der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Bütthard

verbunden:

Zum Tod des Lehrers und Friedhofsverwalters Abraham

Weißbart (1902)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1902: "Giebelstadt,

20. August (1902). In dem nahen Allersheim ist dieser Tage ein Mann

aus dem Leben geschieden, der es verdient, dass ihm in diesen Blättern

ein kleines Denkmal gesetzt wird. Es wurde daselbst Lehrer und

Friedhofsverwalter Abraham Weißbart am Freitag vor Schabbat mit der

Toralesung Matot uMaseh (d.i. Freitag, 1. August 1902) zu Grabe

getragen. Aus einer streng-frommen Gelehrtenfamilie stammend, war sein

ganzes Leben seiner Abstammung und Erziehung entsprechend. Durch seine

Gewissenhaftigkeit in beiden mühevollen Ämtern, seine Freundlichkeit und

große Bescheidenheit hatte er sich die Liebe und Verehrung weiter Kreise

erworben. Sein Leichenbegängnis bestätigte dieses in vollem Mae. Aus

allen Gemeinden des Bezirkes waren Männer herbeigeeilt, um ihm die letzte

Ehre zu erweisen. Der Bruder des Verstorbenen, er ruhe in Frieden -

Herr Seminarlehrer Weißbart, widmete nur einige tief empfundene Worte als

Nachruf, da wegen des Vorabends zum Schabbat von einer (längeren) Trauerrede

Umgang genommen werden musste. Es wird verschlingen der Tod auf ewig." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1902: "Giebelstadt,

20. August (1902). In dem nahen Allersheim ist dieser Tage ein Mann

aus dem Leben geschieden, der es verdient, dass ihm in diesen Blättern

ein kleines Denkmal gesetzt wird. Es wurde daselbst Lehrer und

Friedhofsverwalter Abraham Weißbart am Freitag vor Schabbat mit der

Toralesung Matot uMaseh (d.i. Freitag, 1. August 1902) zu Grabe

getragen. Aus einer streng-frommen Gelehrtenfamilie stammend, war sein

ganzes Leben seiner Abstammung und Erziehung entsprechend. Durch seine

Gewissenhaftigkeit in beiden mühevollen Ämtern, seine Freundlichkeit und

große Bescheidenheit hatte er sich die Liebe und Verehrung weiter Kreise

erworben. Sein Leichenbegängnis bestätigte dieses in vollem Mae. Aus

allen Gemeinden des Bezirkes waren Männer herbeigeeilt, um ihm die letzte

Ehre zu erweisen. Der Bruder des Verstorbenen, er ruhe in Frieden -

Herr Seminarlehrer Weißbart, widmete nur einige tief empfundene Worte als

Nachruf, da wegen des Vorabends zum Schabbat von einer (längeren) Trauerrede

Umgang genommen werden musste. Es wird verschlingen der Tod auf ewig." |

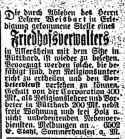

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und

Friedhofsverwalters (1902)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1902:

"Die durch Ableben des Herrn Lehrer Weißbart in Erledigung gekommene

Stelle eines Friedhofsverwalters in Allersheim mit dem Sitze in

Bütthard

ist wieder zu besetzen. Bevorzugt werden solche, die befähigt sind, den

Religionsunterricht zu erteilen und den Vorbeterdienst versehen zu

können. Gehalt von der Korporation 400 Mark, als Religionslehrer und

Vorbeter in Bütthard 200 Mark nebst freie Wohnung und frei Holz und nicht

unbedeutenden Nebenverdiensten. Meldungen an Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1902:

"Die durch Ableben des Herrn Lehrer Weißbart in Erledigung gekommene

Stelle eines Friedhofsverwalters in Allersheim mit dem Sitze in

Bütthard

ist wieder zu besetzen. Bevorzugt werden solche, die befähigt sind, den

Religionsunterricht zu erteilen und den Vorbeterdienst versehen zu

können. Gehalt von der Korporation 400 Mark, als Religionslehrer und

Vorbeter in Bütthard 200 Mark nebst freie Wohnung und frei Holz und nicht

unbedeutenden Nebenverdiensten. Meldungen an

E. Stahl, Sommerhausen am

Main." |

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Rückblick: Esrogim-Mangel (1810) - Allersheim und Bütthard kaufen gemeinsam

ein Esrog (Etrog)

Anm.: bei einem Esrog (beziehungsweise Etrog) handelt es sich um eine

Zitrusfrucht, die beim Sukkotfest (Laubhüttenfest) Verwendung findet;

siehe Wikipedia-Artikel

"Etrog"

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit.

In dem mir vorliegenden Memorbuch der Gemeinde Giebelstadt in Unterfranken

(hier aus dem Hebräischen übersetzt) berichtet ein Chronist: 'Zur

Erinnerung! Im Jahre 571 der kleinen Zeitrechnung (d.i. 1810) hat die

hiesige Gemeinde ihr Esrog, das einzige am Ort, für 20 Gulden rheinisch

kaufen müssen. Die beiden Gemeinden Geroldshausen und

Kirchheim kauften

eines gemeinsam für zwei Karlin, ebenso Allersheim und

Bütthard. Solche

Esrogim wurden in wohlfeilen Zeiten leicht für 24 Kreuzer (= 72

Reichspfennig) gekauft. Vorbeter Lämmle b. Mhhr* Benjamin'.

Was der Grund der Teuerung gewesen, wird nicht angegeben. Möglich, dass

politische Hinderungsgründe in der damaligen Napoleonischen Zeit die

Einfuhr erschwerten."

*Mhhr Abkürzung für: "unser Lehrer, der Chawer, Herr...",

Bezeichnung für einen Gelehrten. |

Aufruf zur Unterstützung eines armen jüdischen Ehepaares

in Bütthard (1884)

Aufruf

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1884: "Verehrte

Glaubensgenossen! Aufruf

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1884: "Verehrte

Glaubensgenossen!

Im Vertrauen, dass noch nie bei dringenden Fällen eine

Fehlbitte geschehen ist, erlauben wir uns für eine hart bedrängte

Familie bittend hervorzutreten. Die betreffende Familie ist durch

Unglücksfälle gänzlich verarmt; in den nächsten Tagen wird das Haus

versteigert, und stehen dann die alten Leute hilflos da. Wir bitten dringend

um Hilfe, um die Familie zu erhalten. Unsere Gemeinde ist zu schwach dazu;

dieselbe besteht nur aus wenigen und noch größtenteils unbemittelten Familien.

Edle Glaubensgenossen, helfet! Der Himmel wird es Euch lohnen. Man bittet,

die Gaben an der Mitunterzeichneten, Herrn S. Sichel, zu senden.

Bütthard, im August 1884. S. Sichel, Kultusvorstand, Oscher

Manheimer, S. Frank.

Die Dürftigkeit und die Würdigkeit der betreffenden Familie in Bütthard

ist auch dem Unterzeichneten bekannt, und wird daher dieselbe hiermit dem

Wohlwollen edler Glaubensgenossen bestens empfohlen.

Kitzingen, den 19. August 1884. Der Distrikts-Rabbiner: Adler.

Wir sind gern bereit, Gaben entgegenzunehmen und weiterzubefördern. Die

Expedition des "Israelit". |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

Nach der Deportation: Todesanzeige für Heinrich

Frank und Rosel Frank geb. Halle sowie für Hannchen Frank (umgekommen in

Theresienstadt; 1945)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"

vom 20. Juli 1945: "Unsere lieben Eltern und

Großeltern

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"

vom 20. Juli 1945: "Unsere lieben Eltern und

Großeltern

Heinrich Frank und Rosel Frank geb. Halle (früher Klingenberg

am Main und Regensburg)

und unsere gute Tante Hannchen Frank (früher Bütthart und

Regensburg)

sind in Theresienstadt verschieden.

Walter Frank und Frau Fanny geb. Loose, 19 Stratford Place, Newark 8,

N.F.;

Otto Frank und Frau Irma geb. Fleischmann, 285 Riverside

Drive, New York 25, N.Y." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war vermutlich ein Betsaal oder eine ältere

Synagoge vorhanden. 1812 wurde nach dem Verzeichnis des Königlichen

Landgerichts Röttingen von 1817 eine (neue?) Synagoge erbaut.

Die Synagoge war religiöses Zentrum der in Bütthard lebenden jüdischen

Familien bis zur Auflösung der jüdischen Gemeinde im Oktober 1937 und

dem Verkauf der Synagoge. Die Ritualien kamen im Dezember 1937 nach München.

Das Gebäude blieb nach 1945 und bis zur Gegenwart erhalten, er wurde zu einem

Wohnhaus umgebaut; einige Originalfenster sind noch vorhanden.

Von 1948 bis 1951 fanden vor dem Landgericht Würzburg Prozesse gegen 21

der an den Ausschreitungen in Bütthard beim Novemberpogrom 1938 Beteiligten

statt. Acht erhielten Gefängnisstrafen von drei bis zwölf Monaten.

Eine Gedenktafel im Inneren des Rathauses erinnert an die jüdische

Gemeinde Bütthard und ihre Synagoge mit der Inschrift: "Im MARKT BÜTTHARD

existierte bis 1937 eine jüdische Kultusgemeinde. Synagoge Marktplatz 3. Der

Markt gedenkt seiner ehemaligen jüdischen Mitbürger. ZUR ERINNERUNG UND

MAHNUNG."

Adresse/Standort der Synagoge: Marktplatz 3

Fotos

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 280-281. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 43. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 431.

|

| Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen

Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg

1988 S. 55. |

| Joachim Braun:

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Allersheim im Ochsenfurter Gau.

In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 2007 S. 535-610. |

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 230. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Buetthard Lower Franconia.

Jews numbered 63 (total 771) in 1867 and ten in 1933 with a synagogue and

community center at their disposal. Five left in 1937. On Kristallnacht

(9-10 November 1938) Jewish homes were vandalized with the help of local

residents. Of the last five Jews (all over 65) three emigrated in 1939 and two

were deported to the Theresienstadt ghetto in 1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|