|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Urspringen (Main-Spessart-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english version)

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts unterschiedlichen Herrschaften

gehörenden Urspringen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre

Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. In einem

Schreiben des Rothenfelser Amtmanns Hans-Wilhelm von Riedern aus dem Jahr 1573

wird der aus Urspringen stammende Jude Salomon genannt, der damals in Mainz

lebte und in das wertheimische Dorf Heidenfeld (Marktheidenfeld)

übersiedeln wollte. 1655 gab

es bereits 12 jüdische Haushaltungen mit 34 Personen. Mitte des 18.

Jahrhunderts wurden 14 Haushaltungen gezählt, von denen 12 unter dem Schutz der

Familie von Castell, zwei unter dem Schutz der Familie von Ingelheim standen.

Ihre Blütezeit erlebte die jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert

wie folgt: 1803/04 20 jüdische Familien, 1813 166 jüdische Einwohner (17,1 %

der Gesamteinwohnerschaft), 1815 185 (16,5 % der Gesamteinwohnerschaft von 1.123

Personen), 1837 220 (20,8 % von insgesamt 1.060), 1867 213 (20,7 % von

insgesamt 1.030), 1880 194 (18,3 % von 1.062), 1900 154 (15.1 % von

insgesamt 1.020).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Urspringen die

folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und

Erwerbszweig): unter bisherigem Schutz der Familie von Castell auf 27

Matrikelstellen (dazu Nachträge/Veränderungen bis 1825): Löw Faust Fränkel

(Pferd- und Rindviehhandel), Nathan Faust Fränkel (Pferd- und Rindviehhandel),

Moses Faust Fränkel (Pferd- und Rindviehhandel), Samuel Hohna Schwab

(Schmuserei), Feist/Faust Nathan Fränkel (Pferdehandel, seit 1819 Pferd- und

Rindviehhandel, Eisen- und Leder-, Hausierhandel mit Spezereiwaren), David Isaak

Adler (Vieh- und Warenhandel), Abraham Isaak Adler (Viehhandel, ab 1819

Rindvieh- und Ellenwarenhandel), Hirsch Samuel Tannenwald (Schmuserei), Moses

Samuel Geyer (Schlächterei und Schmuserei), Jacob Wolf Straus (Schmuserei),

Joseph Isaak Adler (Viehhandel und Schmuserei, ab 1819 Handel mit Eisen, Leder,

Spezerei- und Ellenwaren), Feist/Faust Wolf Straus (Viehhandel und Schmuserei),

Maier Hirsch Krumm (Schmuserei), Jacob Moses Rosenbusch (Schlächterei und

Viehhandel), Moses Aron Freudenreich (Ellen- und Spezereiwarenhandel), Götz Löw

Goldberg (Vieh- und Warenhandel, ab 1819 Ellenwaren-, Bettwerk-

Lederwerkhandel), Abraham Mose Schloß (Warenhandel), Abraham Moses Rosenfeld

(Warenhandel), Eleasar Nathan Trepp (Warenhandel), Himmerla David Rothfelder

(Handarbeit und Unterstützung), Joseph David Rothfelder (Schmuserei), Isack

Moses Schloß (Warenhandel), Abraham Jakob Grün (Warenhandel, seit 1819

Ellenwaren), Maier Leser Stern (Warenhandel), Aron Moses Schloß (Warenhandel),

Lazarus Jakob Waldauer (Warenhandel, seit 1819 Ellenwaren und Bettfedern),

Nathan Moses Fränkel (Feldbau, ab 1824), Löw Moses Sonnenhell (Metzgerei, ab

1818), Hirsch Schmey Schloß (Warenhandel mit offenem Laden, seit 1822), Aron Fränkel

(Handel mit offenem Laden, seit 1825); unter bisherigem Schutz der Familie

von Ingelheim auf neun Matrikelstellen: Joseph Isaak Klein (Mäklerei), Joel

Isaak Klein (Mäklerei), Salomon Löw Stern (Handel mit Schnittwaren), Nathan

Hayum Heimann (Privatlehrer), Hona Isaak Klein (Viehhandel), Hayum Isaac

Dillberger (Viehschlächterei), Nathan Anschel Mandelbaum (Viehhandel), Michel

Hona Frank (Mäklerei); nicht in die Liste aufgenommen wurde die Witwe von Hajum

Isack Klein (Handarbeiten).

Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stagnierte die Zahl der jüdischen

Einwohner durch Aus- und Abwanderung, um danach zurückzugehen. In die USA zogen

u.a. Mitglieder der Familien Heilner, Mosenfelder, Freudenreich.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) sowie

eine jüdische Elementar- und Religionsschule und eine Mikwe (rituelles Bad;

letzteres 1826 in der Quellenstraße neu erbaut). Die Toten der Gemeinde wurden

in Laudenbach

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der als Vorbeters und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der

Stelle unten). Seit dem 19. Jahrhundert gehörte die jüdische Gemeinde

Urspringen zum Distriktsrabbinat in Würzburg.

Näheres zu einzelnen Lehrern: ab etwa 1800 war als 'Judenschulmeister' Gabriel

Wormser (gest. 1825) tätig, der Vater des späteren und einzigen

Distriktrabbiners von Gersfeld

Samuel Wormser (geb. 1807; 1840-1892 Rabbiner in Gersfeld). - Erster Lehrer der

neu errichteten Israelitischen Elementarschule war von 1830 bis 1864 bis zu

seinem Wegzug nach Stuttgart, Aron Heilner (1804-1891), dessen Enkel Dr.

Richard Heilner ab 1926 als Generaldirektor an der Spitze der Deutschen

Linoleumwerke in Bietigheim-Bissingen, eines der größten deutschen

Industrieunternehmen, stand. Sigmund Heilner (1834-1917), einer von Arons Söhnen,

zählt zu den Pionieren Oregons. - Nachfolger von Aron Heilner war Lehrer Samuel

Samuel Samfeld (zuvor in Giebelstadt,

genannt in Urspringen von mind. 1866 bis 1877 oder 1878). Besonders bekannt war der seit 1878 in

Urspringen tätige Lehrer Simon Kissinger. Er konnte 1903 sein 25jähriges,

1928 sein 50jähriges Dienstjubiläum feiern. Bis 1929 blieb er - zuletzt

als Hauptlehrer - in der Gemeinde tätig. 1918 war zwar die Israelitische

Elementarschule aufgelöst wurden, doch blieb Simon Kissinger auch als

Religionslehrer am Ort. 1929 wurde die Stelle neu ausgeschrieben, konnte

jedoch nicht mehr besetzt werden, sodass Lehrer Kissinger auch weiterhin

unterrichtete (Berichte zu Kissinger s.u.).

An jüdischen Vereinen bestanden insbesondere: der Wohltätigkeitsverein Chewra

Schnijah (1851 gegründet, 1924/25 unter Leitung von Moses Adler, damals 12

Mitglieder), der Wohltätigkeitsverein Chewra Neorim (1924/24 unter

Leitung von J. Dillenberger, damals 12 Mitglieder) unter der Frauenverein

Sara (1924/25 26 Mitglieder). Die Chewra Schnijah hatte auch eine Bücherei

eingerichtet. Auch eine Zweigstelle des Jüdischen Nationalfonds Keren

Kajemet le Jisrael bestand in Urspringen.

Seit 1900 ging die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder weiter zurück von 111

Personen im Jahr 1910 (11,2 % von insgesamt 991) auf 86 im Jahr 1925 (9,1 % von

943).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Friedrich

Philipp Freudenreich (geb. 29.10.1888 in Urspringen, gef. 5.7.1915) und Louis

Leopold (geb. 4.4.1877 in Schmalnau, gef. 1.9.1917). Unter

den vermissten jüdischen Soldaten sind Albert Adolf Ackermann (geb. 28.1.1890

in Urspringen, gef. 15.7.1915) und Gefreiter Siegmund (Sigmund) Samuel (geb. 17.2.1893 in

Karbach, gef. 18.8.1918). Die Namen dieser

vier Soldaten stehen auf dem Gefallenendenkmal der Gemeinde an der Außenseite

der katholischen Pfarrkirche (siehe Fotos unten). Andere jüdische

Kriegsteilnehmer kehrten mit teils hohen Auszeichnungen zurück.

Um 1924, als noch 100 jüdische Einwohner gezählt wurden (10 % von

insgesamt etwa 1.000 Einwohnern) gehörten dem Gemeindevorstand an:

Bernhard Dillenberger, A. Schloss, Simon Kissinger und Max Freudenreich. Im

Schuljahr 1924/25 waren nur zwei jüdische Kinder in der Religionsschule zu

unterrichten. 1932 waren die Gemeindevorsteher Moritz Dillenberger (1.

Vorsitzender) und Hermann Landauer (2. Vorsitzender).

1933 wurden noch 78 jüdische Gemeindeglieder gezählt (7,9 % von 992).

In der ersten Jahren der NS-Zeit blieben die meisten der jüdischen

Gemeindeglieder in ihrem Heimatort. Erst ab 1937 (noch 71 jüdische

Einwohner) entschlossen sich mehrere zum Umzug in die Städte oder zur

Auswanderung. Zu Ausschreitungen gegen die jüdischen Häuser und Familien kam

es erstmals am 29. September 1938, als in vier jüdischen Häusern die

Fenster eingeschlagen wurden. Zu weiteren Verwüstungen der jüdischen Wohnungen

kam es beim Novemberpogrom 1938. Dabei wurde selbst das Haus heimgesucht,

in dem eine verstorbene jüdische Frau aufgebahrt war. 1939 wurden noch

56 jüdische Einwohner gezählt (5,8 % von 973). Im April 1942 wurden 42

jüdische Einwohner aus Urspringen über Würzburg in Vernichtungslager

deportiert. Die Urspringer Juden stellten bei dieser Deportation das größte

Kontingent einer jüdischen Gemeinde aus dem Gebiet des heutigen Landkreises

Main-Spessart. Die letzten vier Urspringer Juden wurden noch im Laufe des Jahres

1942 deportiert.

Von den in Urspringen geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" und auf Grund der

Zusammenstellung von L. Scherg): Adolf Adler (1882), Anny Adler (1924), Bertha

Adler geb. Weinberg (1892), Bettina (Dina) Adler geb. Hahn (1893), David Adler

(1879), Fanny Adler (1899), Fanny Adler geb. Landauer (1875),

Frieda Adler geb. Landauer (1875), Friedrich Adler (1888), Ida Adler geb. Israel

(1892), Inge Adler (1934), Isaak Adler (1876), Justin Adler (1906), Leo Adler

(1924), Lina Adler geb. Schönfärber (1901), Ludwig Adler (1892), Manfred Adler

(1932), Mathilde Adler geb. Günther (1898), Nathan Adler (1878), Paula Adler

geb. Grün (1886), Philipp Adler (1865), Ruth Adler (1924), Senta Adler (1921),

Serry Adler (1925), Emilie Altgenug geb. Klein (1882), Friedrich Dillenberger

(1888), Gitta Dillenberger geb. Gerson (1893), Hans Dillenberger (1931), Heinz

Dillenberger (1927), Joachim Dillenberger (1924), Lenchen Dillenberger geb.

Frank (1892), Marga Dillenberger (1927), Max Dillenberger (1899), Moritz

Dillenberger (1879), Rosa Dillenberger geb. Grün (1883), Rudolf Dillenberger

(1893), Werner Dillenberger (1926), Fanny Ehrmann geb. Adler (1850), Alfons Fränkel

(1888), Hermann Fränkel (1866), Isidor Fränkel (1871), Elsa Frank geb.

Dillenberger (1890), Sofie Frankenfelder geb. Landauer (1879), Hermina

Freimark geb. Adler (1876), Abraham Freudenreich (1884), Albert Freudenreich

(1883), Alice Freudenreich (1921), Dina Freudenreich geb. Freudenreich (1889),

Jenny Freudenreich geb. Schafheimer (1894), Max Freudenreich (1894), Mira Dina

Freudenreich geb. Freudenreich (1889), Ruth Freudenreich (1924), Si(e)gi

Freudenreich (1924), Elsa Friedenhain geb. Dillenberger (1882), Berta Günther

geb. Fleischmann (1864), Sali Hanauer (1887), Gerta Hecht (1908), Sofie Hecht

geb. Adler (1878), Isaak Hobel (1887), Bertha Höchstädter geb.

Dillenberger (1882), Babette Kaiser geb. Adler (1872), Karola (Karolina)

Kaufmann geb. Rosenstein (1861), Julius Kissinger (1894), Abraham Klein (1865),

Josef Klein (1880), Hilda Krug geb. Adler (1887), Hermann Landauer (1882), Hilda

Landauer geb. Adler (1893), Hilde Krug geb. Adler (1887), Tilly Meyer geb.

Leopold (1911), Luise Morgenroth (1882), Moses Morgenroth (1862), Julie Müller

geb. Klein (1876), Emilie Oppenheimer geb. Dillenberger (1879), Sali Rosenbaum

(1885), Wolfgang Rosenstein (1865), Alfred Rothfeld (1920), Berthold Rothfeld

(1908), David Rothfeld (1886), Hannchen Rothfeld geb. Müller (1882), Hilda

Rothfeld geb. Müller (1886), , Meta Schloss geb. Adler (1887), Rosa Schloss

geb. Weikersheimer (1855), Marianne Schömann geb. Adler (1870), Frieda Schönfärber

geb. Adler (1909), Maria (Marianne) Schömann geb. Adler (1870), Aron (Arno,

Armold) Simon (1926), Hermann Simon (1891), Meta Simon geb. Grün (1889), Fanny

Stern geb. Kissinger (1902), Klara Strauss geb. Klein (1878).

Anmerkung: Ein großer Teil dieser Personen lebte schon einige Zeit bis lange

vor 1933 nicht mehr in Urspringen.

Hinweise: Der in obiger Liste bislang genannte Julius Joel Rothfeld (1875)

ist am 29. Januar 1941 gestorben und wurde in Laudenbach

beigesetzt; es war die letzte Bestattung in Laudenbach).

Der Familienname Rothfeld wird teilweise auch "Rotfeld" geschrieben;

in den örtlichen Unterlagen begegnet allerdings nur "Rothfeld").

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Aus der Zeit des Lehrers Simon Kissinger

Der jüdische Lehrer Simon

Kissinger (1859-1939) mit Frau Babette geb. Fränkel, eigenen Kindern und

den Schulkindern in Urspringen. Kissinger lebte 50 Jahre lang in

Urspringen. Der jüdische Lehrer Simon

Kissinger (1859-1939) mit Frau Babette geb. Fränkel, eigenen Kindern und

den Schulkindern in Urspringen. Kissinger lebte 50 Jahre lang in

Urspringen.

Quelle: Familie Kissinger

Genealogische Informationen: https://www.geni.com/people/Simon-Kissinger/6000000035618480244 |

| |

| 25jähriges

Dienstjubiläum und Ehrenbürgerrecht für Lehrer Kissinger 1903 |

Aus der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.10.1903: "Dem

Israelitischen Volksschullehrer Kissinger in Urspringen wurde anlässlich

seines 25jährigen Dienstjubiläums das Ehrenbürgerrecht mit Diplom

verliehen" Aus der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.10.1903: "Dem

Israelitischen Volksschullehrer Kissinger in Urspringen wurde anlässlich

seines 25jährigen Dienstjubiläums das Ehrenbürgerrecht mit Diplom

verliehen"

|

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1903:

"Urspringen, 25. September (1903). Nachdem der israelitische

Volksschullehrer, Herr S. Kissinger, 25 Dienstjahre seit seinem

Seminaraustritte ausschließlich in der hiesigen Kultusgemeinde zugebracht

hat, wurden ihm außer zahlreichen und wertvollen Geschenken durch

einstimmigen Beschluss der Gemeindeverwaltung das Ehrenbürgerrecht mit

Diplom verliehen und durch den Herrn Bürgermeister Albert mit ehrender

Ansprache überreicht." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1903:

"Urspringen, 25. September (1903). Nachdem der israelitische

Volksschullehrer, Herr S. Kissinger, 25 Dienstjahre seit seinem

Seminaraustritte ausschließlich in der hiesigen Kultusgemeinde zugebracht

hat, wurden ihm außer zahlreichen und wertvollen Geschenken durch

einstimmigen Beschluss der Gemeindeverwaltung das Ehrenbürgerrecht mit

Diplom verliehen und durch den Herrn Bürgermeister Albert mit ehrender

Ansprache überreicht." |

| |

| Silberne Hochzeit und

30jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Kissinger 1908 |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908:

"Urspringen bei Karlstadt, 20. November (1908). Am 29. November

feiert Herr Lehrer S. Kissinger mit seiner Gemahlin geborenen Fränkel,

das Fest der silbernen Hochzeit und auch gleichzeitig das 30jährige

Dienstjubiläum. Welch großer Beliebtheit sich Herr Kissinger erfreut,

der seit seiner Seminarabsolvierung in hiesiger Gemeinde als

Volksschullehrer wirkt, geht daraus hervor, dass ihm schon zu seinem

25jährigen Dienstjubiläum neben zahlreichen anderen Ehrungen auf

einstimmigem Gemeindebeschluss hin das Ehrenbürgerrecht verliehen

wurde." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908:

"Urspringen bei Karlstadt, 20. November (1908). Am 29. November

feiert Herr Lehrer S. Kissinger mit seiner Gemahlin geborenen Fränkel,

das Fest der silbernen Hochzeit und auch gleichzeitig das 30jährige

Dienstjubiläum. Welch großer Beliebtheit sich Herr Kissinger erfreut,

der seit seiner Seminarabsolvierung in hiesiger Gemeinde als

Volksschullehrer wirkt, geht daraus hervor, dass ihm schon zu seinem

25jährigen Dienstjubiläum neben zahlreichen anderen Ehrungen auf

einstimmigem Gemeindebeschluss hin das Ehrenbürgerrecht verliehen

wurde." |

| |

| 45-jähriges

Dienstjubiläum von Lehrer Kissinger (1923) |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923:

"Urspringen, 10. August (1923). Ein seltenes Jubiläum kann Herr

Hauptlehrer Kissinger dahier am 22. August begehen. An diesem Tage werden

es 45 Jahre, dass Herr Kissinger seit seinem Seminaraustritt im Jahre 1878

ohne Unterbrechung in der hiesigen Kultusgemeinde tätig ist. Es dürfte

dieser Fall wohl sehr selten vorkommen. Alle Kreise der Bevölkerung

nehmen freudigsten Anteil an dem seltenen Ereignis." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923:

"Urspringen, 10. August (1923). Ein seltenes Jubiläum kann Herr

Hauptlehrer Kissinger dahier am 22. August begehen. An diesem Tage werden

es 45 Jahre, dass Herr Kissinger seit seinem Seminaraustritt im Jahre 1878

ohne Unterbrechung in der hiesigen Kultusgemeinde tätig ist. Es dürfte

dieser Fall wohl sehr selten vorkommen. Alle Kreise der Bevölkerung

nehmen freudigsten Anteil an dem seltenen Ereignis." |

| |

| 50-jähriges

Dienstjubiläum von Lehrer Kissinger (1928) |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 13.

September 1928: "Urspringen. Am 8. September waren es 50

Jahre, dass Hauptlehrer Kissinger die Stelle eines Volksschullehrers an

der damals noch sehr gut besuchten jüdischen Volksschule in Urspringen

angetreten hat. Er amtierte an dieser Schule bis zu ihrer vor 10 Jahren

erfolgten Auflösung, verblieb aber in treuer Anhänglichkeit an seine

Gemeinde als Religionslehrer dortselbst und hat bis vor kurzem diesen

Dienst in mustergültiger Weise versehen. Seine eifrige und ersprießliche

Tätigkeit wie seine Sorge um das Allgemeinwohl fanden vielseitige

Anerkennung nicht nur bei der jüdischen Bevölkerung, sondern auch in

hohem Grade bei der politischen Gemeinde, die ihm anlässlich seines

25jährigen Dienstjubiläums das Ehrebürgerrecht verlieh. Der Jubilar

gehört zu den wenigen noch lebenden Gründungsmitgliedern unseres Vereins

(gemeint: Israelitischer Lehrerverein in Bayern). Möge ihm ein recht

langer und heiterer Lebensabend beschieden sein!" Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 13.

September 1928: "Urspringen. Am 8. September waren es 50

Jahre, dass Hauptlehrer Kissinger die Stelle eines Volksschullehrers an

der damals noch sehr gut besuchten jüdischen Volksschule in Urspringen

angetreten hat. Er amtierte an dieser Schule bis zu ihrer vor 10 Jahren

erfolgten Auflösung, verblieb aber in treuer Anhänglichkeit an seine

Gemeinde als Religionslehrer dortselbst und hat bis vor kurzem diesen

Dienst in mustergültiger Weise versehen. Seine eifrige und ersprießliche

Tätigkeit wie seine Sorge um das Allgemeinwohl fanden vielseitige

Anerkennung nicht nur bei der jüdischen Bevölkerung, sondern auch in

hohem Grade bei der politischen Gemeinde, die ihm anlässlich seines

25jährigen Dienstjubiläums das Ehrebürgerrecht verlieh. Der Jubilar

gehört zu den wenigen noch lebenden Gründungsmitgliedern unseres Vereins

(gemeint: Israelitischer Lehrerverein in Bayern). Möge ihm ein recht

langer und heiterer Lebensabend beschieden sein!" |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1928: "Urspringen,

2. September (1928). Am nächsten Schabbos sind es 50 Jahre, dass der

allseits beliebte und hochgeschützte Herr Hauptlehrer Simon Kissinger

in Urspringen seine ersprießliche und erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer

begann. Es gibt wohl verschwindend wenige Lehrer, deren ganze

Lehrtätigkeit sich nur auf eine Gemeinde erstreckt. Bei Simon Kissinger

war dies der Fall. 40 Jahre war er in Urspringen als Volksschullehrer

tätig und seit seiner Pensionierung lieh er seine Dienste dieser Gemeinde

als Religionslehrer, bis er vor ganz kurzer Zeit in den wohlverdienten

Ruhestand trat. Ihm war es vergönnt, drei Generationen in einer Gemeinde

zu guten Menschen und zu guten Juden zu erziehen. Während seines

Berufslebens vollbrachte er stets die Mizwo, die an seinem Jubelschabbos

verlesen wird. So sind ihm denn nicht nur die Kinder seiner Gemeinde in

Liebe zugetan, sein Name hat in allen kreisen der bayerischen Judenheit

einen guten Klang und insbesondere freiern diesen Tag alle seine

jüdischen Berufskollegen mit ihm. Er gehörte ja zu den wenigen noch

lebenden Gründungsmitgliedern des Israelitischen Lehrervereins für

Bayern. Dass der Jubilar aber auch bei der nichtjüdischen Bevölkerung

einen guten Namen hat, das beweist wohl das Ehrenbürgerrecht, das ihm vor

25 Jahren von der politischen Gemeinde Urspringen verliehen wurde. Möge

dem Jubilar ein recht langer und glücklicher Lebensabend beschieden

sein." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1928: "Urspringen,

2. September (1928). Am nächsten Schabbos sind es 50 Jahre, dass der

allseits beliebte und hochgeschützte Herr Hauptlehrer Simon Kissinger

in Urspringen seine ersprießliche und erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer

begann. Es gibt wohl verschwindend wenige Lehrer, deren ganze

Lehrtätigkeit sich nur auf eine Gemeinde erstreckt. Bei Simon Kissinger

war dies der Fall. 40 Jahre war er in Urspringen als Volksschullehrer

tätig und seit seiner Pensionierung lieh er seine Dienste dieser Gemeinde

als Religionslehrer, bis er vor ganz kurzer Zeit in den wohlverdienten

Ruhestand trat. Ihm war es vergönnt, drei Generationen in einer Gemeinde

zu guten Menschen und zu guten Juden zu erziehen. Während seines

Berufslebens vollbrachte er stets die Mizwo, die an seinem Jubelschabbos

verlesen wird. So sind ihm denn nicht nur die Kinder seiner Gemeinde in

Liebe zugetan, sein Name hat in allen kreisen der bayerischen Judenheit

einen guten Klang und insbesondere freiern diesen Tag alle seine

jüdischen Berufskollegen mit ihm. Er gehörte ja zu den wenigen noch

lebenden Gründungsmitgliedern des Israelitischen Lehrervereins für

Bayern. Dass der Jubilar aber auch bei der nichtjüdischen Bevölkerung

einen guten Namen hat, das beweist wohl das Ehrenbürgerrecht, das ihm vor

25 Jahren von der politischen Gemeinde Urspringen verliehen wurde. Möge

dem Jubilar ein recht langer und glücklicher Lebensabend beschieden

sein." |

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

November 1928: "Urspringen. Nachdem Herr Hauptlehrer a.D. S.

Kissinger alle ihm zugedachten offiziellen Veranstaltungen seitens der

Kultusgemeinde, der politischen Gemeinde und Vereine sowie des

Distrikt-Rabbinates und Synagogenchores Würzburg mit Rücksicht auf die

wirtschaftlichen Verhältnisse abgelehnt hatte, verlief dessen 50jährige

Jubelfeier in Stiller Weise im allerengsten Kreise. Eine Unmenge von

Zuschriften von Privaten sowie solche sehr ehrendem Inhalt liefen ein vom

Verband der Israelitischen Gemeinden Bayerns mit einer Ehrengabe, vom

Distrikt-Rabbinate Würzburg und ein sehr herzlich gehaltenes

Glückwunschschreiben der hiesigen politischen Gemeinde; das Schreiben der

letzteren ist ein erfreuliches Zeichen des schönen Verhältnisses der

drei Konfessionen in hiesiger Gemeinde. Möge dies weiter so

bleiben." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

November 1928: "Urspringen. Nachdem Herr Hauptlehrer a.D. S.

Kissinger alle ihm zugedachten offiziellen Veranstaltungen seitens der

Kultusgemeinde, der politischen Gemeinde und Vereine sowie des

Distrikt-Rabbinates und Synagogenchores Würzburg mit Rücksicht auf die

wirtschaftlichen Verhältnisse abgelehnt hatte, verlief dessen 50jährige

Jubelfeier in Stiller Weise im allerengsten Kreise. Eine Unmenge von

Zuschriften von Privaten sowie solche sehr ehrendem Inhalt liefen ein vom

Verband der Israelitischen Gemeinden Bayerns mit einer Ehrengabe, vom

Distrikt-Rabbinate Würzburg und ein sehr herzlich gehaltenes

Glückwunschschreiben der hiesigen politischen Gemeinde; das Schreiben der

letzteren ist ein erfreuliches Zeichen des schönen Verhältnisses der

drei Konfessionen in hiesiger Gemeinde. Möge dies weiter so

bleiben." |

Artikel von Lehrer Kissinger "Selbstachtung"

- Kritische Betrachtung (1923)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1923: "Selbstachtung.

Kritische Betrachtung von Hauptlehrer a.D. S. Kissinger in Urspringen.

Abwehr und Wiederaufbau! Unter diesen Zeichen steht heute das Streben des

deutschen Volkes! Für uns Juden ist es nicht nur eine nationale, sondern

auch eine religiöse Pflicht, an der Wiedergenesung unseres geliebten

Vaterlandes nach Kräften mitzuhelfen. Uns Juden aber, wenigstens denen,

denen das Judentum keine hohle Phrase, sondern ein unser ganzes Leben

durchdringendes Gesetz ist, obliegt noch eine andere Pflicht, d.i. Abwehr

und Wiederaufbau auf dem Gebiete des religiösen Lebens, Abwehr aller

destruktiven Bestrebungen, deren Endziel die Zersetzung des religiösen

Lebens ist und Wiederaufbau des durch die Zeitverhältnisse und den Krieg

stark in Mitleidenschaft gezogenen toratreuen Pflichtenlebens. Die

Auswirkung des Krieges nach dieser Richtung zeigt sich bei einem großen

Teil der Judenheit, auch bei einem Teil der sich noch orthodox nennenden,

in erschreckender Weise. Man hat keine Mittel mehr für die Mizwot

(Weisungen) an Pessach, für die Arba'a Minim am Sukkot-Fest

(Laubhüttenfest) und für die Lichter am Chanukka-Fest, für Mischloach

Manot (Geschenke geben) an Purim, für Anschaffung der Tefillin,

Talit und Mesusa, für die Erfüllung der heiligsten

Pflichten der Frauen ist bei vielen Alles zu teuer, im Hause sieht man

keine Tefila und Chumasch mehr, das Lesen einer jüdischen

Zeitschrift neben den Tagesblättern, die Anschaffung eines belehrenden

Buches aus religiöser Literatur wird als unmöglich bezeichnet und für

die Besoldung der Kultusbeamten, die Vertreter ihrer vitalsten

Angelegenheiten, hat man in vielen Gemeinden eine geradezu unbegreifliche

Hartherzigkeit und ein an Zynismus grenzendes Verhalten an den Tag gelegt.

Ich frage nun: Sagt man denn auch bei anderen Anforderungen des Lebens

auch sofort: Non possumus - das können wir nicht leisten? Leistet man

sich da nicht häufig mehr als das Allernotwendigste, auf das man sich

heute in den Nöten der Zeit beschränken sollte? Und wenn wir heute

vielfach über Missachtung des Judentums klagen hören, so frage ich:

Woher soll denn die Achtung kommen, wenn man in nichtjüdischen Kreisen

sieht, wie leichtfertig und arrogant man sich über die heiligsten

Religionsgesetze hinwegsetzt? Wie kann unser Ansehen erhalten werden, wenn

man seine engeren Beamten hungern und darben lässt, wenn man sie

Beschäftigungen in die Hände treibt, die absolut mit dem Stand

unvereinbar sind? Früher hat man den Opfersinn der Juden

behördlicherweise zum Öfteren öffentlich anerkannt, den sie für die

Erhaltung ihrer Bildungsan- Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1923: "Selbstachtung.

Kritische Betrachtung von Hauptlehrer a.D. S. Kissinger in Urspringen.

Abwehr und Wiederaufbau! Unter diesen Zeichen steht heute das Streben des

deutschen Volkes! Für uns Juden ist es nicht nur eine nationale, sondern

auch eine religiöse Pflicht, an der Wiedergenesung unseres geliebten

Vaterlandes nach Kräften mitzuhelfen. Uns Juden aber, wenigstens denen,

denen das Judentum keine hohle Phrase, sondern ein unser ganzes Leben

durchdringendes Gesetz ist, obliegt noch eine andere Pflicht, d.i. Abwehr

und Wiederaufbau auf dem Gebiete des religiösen Lebens, Abwehr aller

destruktiven Bestrebungen, deren Endziel die Zersetzung des religiösen

Lebens ist und Wiederaufbau des durch die Zeitverhältnisse und den Krieg

stark in Mitleidenschaft gezogenen toratreuen Pflichtenlebens. Die

Auswirkung des Krieges nach dieser Richtung zeigt sich bei einem großen

Teil der Judenheit, auch bei einem Teil der sich noch orthodox nennenden,

in erschreckender Weise. Man hat keine Mittel mehr für die Mizwot

(Weisungen) an Pessach, für die Arba'a Minim am Sukkot-Fest

(Laubhüttenfest) und für die Lichter am Chanukka-Fest, für Mischloach

Manot (Geschenke geben) an Purim, für Anschaffung der Tefillin,

Talit und Mesusa, für die Erfüllung der heiligsten

Pflichten der Frauen ist bei vielen Alles zu teuer, im Hause sieht man

keine Tefila und Chumasch mehr, das Lesen einer jüdischen

Zeitschrift neben den Tagesblättern, die Anschaffung eines belehrenden

Buches aus religiöser Literatur wird als unmöglich bezeichnet und für

die Besoldung der Kultusbeamten, die Vertreter ihrer vitalsten

Angelegenheiten, hat man in vielen Gemeinden eine geradezu unbegreifliche

Hartherzigkeit und ein an Zynismus grenzendes Verhalten an den Tag gelegt.

Ich frage nun: Sagt man denn auch bei anderen Anforderungen des Lebens

auch sofort: Non possumus - das können wir nicht leisten? Leistet man

sich da nicht häufig mehr als das Allernotwendigste, auf das man sich

heute in den Nöten der Zeit beschränken sollte? Und wenn wir heute

vielfach über Missachtung des Judentums klagen hören, so frage ich:

Woher soll denn die Achtung kommen, wenn man in nichtjüdischen Kreisen

sieht, wie leichtfertig und arrogant man sich über die heiligsten

Religionsgesetze hinwegsetzt? Wie kann unser Ansehen erhalten werden, wenn

man seine engeren Beamten hungern und darben lässt, wenn man sie

Beschäftigungen in die Hände treibt, die absolut mit dem Stand

unvereinbar sind? Früher hat man den Opfersinn der Juden

behördlicherweise zum Öfteren öffentlich anerkannt, den sie für die

Erhaltung ihrer Bildungsan- |

stalten

an den Tag legten, heute dagegen lässt man sie untergehen und zum Teil

ein kümmerliches Dasein fristen. Wie oft schon haben nichtjüdische

Geistliche die Juden z.B. an der Beobachtung ihrer Sabbate und Feiertage

in ihren Predigten als Muster angeführt, heute scheuen sich oft junge

Leute nicht, an den Feiertagen und Samstagen ohne Rücksicht auf ihre

religiös-fühlenden Eltern anzukommen und abzureisen. Da ich gerade bei

der Nichtachtung unserer eigenen Sache stehe, möchte ich auf einen sehr

wunden Punkt hinweisen. gegen nichtjüdische Beamte zeigt man oft ein

geradezu von Seriosität strotzendes, rücksichtsvolles Benehmen, während

man häufig gegen die eigenen jüdischen Beamten mit einer geradezu

zynischen Gleichgültigkeit sich verhält. Ich bin gewiss der Letzte, der

die Verletzung der konventionellen Pflichten gegen Andersgläubige das

Wort redet und habe während meiner 45jährigen Dienstzeit zur Genüge

bewiesen, allein ich verlange die gleiche Rücksicht und Anerkennung auch

für den jüdischen Beamten sowohl in dienstlicher als auch in

gesellschaftlicher Hinsicht. Ich fasse meine Ausführungen in das Resümee

zusammen und sage: Selbstachtung müssen wir üben, Selbstachtung

bezüglich unserer religiösen Pflichten, Hochachtung gegen die eigenen

Beamten und ihre Bildungsstätten, Achtung all dessen, was den Juden erst

recht zu einem Juden stempelt. Wir müssen den von Herrn Regierungsrat

Goslar in einer Versammlung in Frankfurt am Main gemachten Ausführungen,

dass wir den Antisemitismus am besten bekämpfen, wenn wir alle ganze

Juden sind, uneingeschränkt beipflichten. stalten

an den Tag legten, heute dagegen lässt man sie untergehen und zum Teil

ein kümmerliches Dasein fristen. Wie oft schon haben nichtjüdische

Geistliche die Juden z.B. an der Beobachtung ihrer Sabbate und Feiertage

in ihren Predigten als Muster angeführt, heute scheuen sich oft junge

Leute nicht, an den Feiertagen und Samstagen ohne Rücksicht auf ihre

religiös-fühlenden Eltern anzukommen und abzureisen. Da ich gerade bei

der Nichtachtung unserer eigenen Sache stehe, möchte ich auf einen sehr

wunden Punkt hinweisen. gegen nichtjüdische Beamte zeigt man oft ein

geradezu von Seriosität strotzendes, rücksichtsvolles Benehmen, während

man häufig gegen die eigenen jüdischen Beamten mit einer geradezu

zynischen Gleichgültigkeit sich verhält. Ich bin gewiss der Letzte, der

die Verletzung der konventionellen Pflichten gegen Andersgläubige das

Wort redet und habe während meiner 45jährigen Dienstzeit zur Genüge

bewiesen, allein ich verlange die gleiche Rücksicht und Anerkennung auch

für den jüdischen Beamten sowohl in dienstlicher als auch in

gesellschaftlicher Hinsicht. Ich fasse meine Ausführungen in das Resümee

zusammen und sage: Selbstachtung müssen wir üben, Selbstachtung

bezüglich unserer religiösen Pflichten, Hochachtung gegen die eigenen

Beamten und ihre Bildungsstätten, Achtung all dessen, was den Juden erst

recht zu einem Juden stempelt. Wir müssen den von Herrn Regierungsrat

Goslar in einer Versammlung in Frankfurt am Main gemachten Ausführungen,

dass wir den Antisemitismus am besten bekämpfen, wenn wir alle ganze

Juden sind, uneingeschränkt beipflichten.

Erst wenn sich das Prophetenwort 'deine Zerstörer und Verwüster

ziehen fort von dir' (Jesaja 49,17), d.h. wie der unvergessliche

Mendel Hirsch übersetzt: wenn die, die dich zerstörten und niederreißen

wollen, aus dir verschwinden, erst dann wird für uns wieder das Morgenrot

besserer Tage anbrechen und die Selbstachtung wird uns auch die Achtung

unserer nichtjüdischen Mitmenschen als Lohn einbringen nach dem bekannten

Ausspruch (hebräisch und deutsch): 'Wer mich ehrt, den werde ich wieder

ehren lassen.'" |

Artikel von Lehrer Kissinger

"Die Hebung des jüdischen Lebens in Stadt und Land" (1924)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Die

Hebung des jüdischen Lebens in Stadt und Land. Von S. Kissinger,

Hauptlehrer a.D. in Urspringen. Es ist höchst erfreulich, dass sich

zurzeit vielfach Bestrebungen zeigen zur Hebung des jüdischen Wissens und

Lebens in Stadt und Land, denn es sind hier wie dort weite Kreise fast auf

dem Nullpunkt angelangt. Man suchte seither durch allerlei Vorträge eine

Besserung herbeizuführen, allein die Erfolge waren ähnlich wie bei den

Literaturvereinen so minimal, dass ein weiteres Beschreiten dieses Weges

nicht zu empfehlen ist. Die verschiedenen Vereinigungen suchen durch

Wanderredner und Wanderlehrer etwas zu erreichen. Die Leute auf dem Lande

z.B. sind aber nach des Tages Mühen weder geistig noch körperlich zum

Anhören eines gelehrten Vortrages disponiert; ähnlich wird es in den Städten

sein. So wurde mir erzählt, dass ein Redner, der seinen Vortrag

rechtzeitig angekündigt hatte, in einer 150 Seelen zählenden Gemeinde

vor einem halben Dutzend Menschen sprechen musste. Bei dem zurzeit

herrschenden Indifferentismus auf religiösem Gebiet und bei der

wirtschaftlichen Not braucht man sich über derartige Erscheinungen nicht

zu wundern. Wie soll nun eine Wandlung zum Besseren erzielt werden? In

erster Linie muss das Streben der maßgebenden Kreise, wozu auch die

Gemeinden gehören, darauf abzielen, Lernmöglichkeiten für die Jugend zu

schaffen, durch die es ihr möglich ist, ihr Schulwissen in den

Religionsfächern zu erweitern. Mit der Schaffung der Schulen bzw.

Unterrichtskurse muss aber auch darauf hingewirkt werden, dass die

Angehörigen zunächst sich selbst für die jüdischen Ideale

interessieren, dieses Interesse auf ihre Kinder übertragen und sie zur

Weiterbildung im jüdischen Schrifttum anhalten. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Die

Hebung des jüdischen Lebens in Stadt und Land. Von S. Kissinger,

Hauptlehrer a.D. in Urspringen. Es ist höchst erfreulich, dass sich

zurzeit vielfach Bestrebungen zeigen zur Hebung des jüdischen Wissens und

Lebens in Stadt und Land, denn es sind hier wie dort weite Kreise fast auf

dem Nullpunkt angelangt. Man suchte seither durch allerlei Vorträge eine

Besserung herbeizuführen, allein die Erfolge waren ähnlich wie bei den

Literaturvereinen so minimal, dass ein weiteres Beschreiten dieses Weges

nicht zu empfehlen ist. Die verschiedenen Vereinigungen suchen durch

Wanderredner und Wanderlehrer etwas zu erreichen. Die Leute auf dem Lande

z.B. sind aber nach des Tages Mühen weder geistig noch körperlich zum

Anhören eines gelehrten Vortrages disponiert; ähnlich wird es in den Städten

sein. So wurde mir erzählt, dass ein Redner, der seinen Vortrag

rechtzeitig angekündigt hatte, in einer 150 Seelen zählenden Gemeinde

vor einem halben Dutzend Menschen sprechen musste. Bei dem zurzeit

herrschenden Indifferentismus auf religiösem Gebiet und bei der

wirtschaftlichen Not braucht man sich über derartige Erscheinungen nicht

zu wundern. Wie soll nun eine Wandlung zum Besseren erzielt werden? In

erster Linie muss das Streben der maßgebenden Kreise, wozu auch die

Gemeinden gehören, darauf abzielen, Lernmöglichkeiten für die Jugend zu

schaffen, durch die es ihr möglich ist, ihr Schulwissen in den

Religionsfächern zu erweitern. Mit der Schaffung der Schulen bzw.

Unterrichtskurse muss aber auch darauf hingewirkt werden, dass die

Angehörigen zunächst sich selbst für die jüdischen Ideale

interessieren, dieses Interesse auf ihre Kinder übertragen und sie zur

Weiterbildung im jüdischen Schrifttum anhalten.

Wie kann nun das Interesse für das Judentum in den Familien geweckt

werden. Ich glaube, unsere Führer des letzten und gegenwärtigen

Jahrhunderts haben uns den Weg gezeigt, indem sie ihre Geistesprodukte in gemeinfasslicher

Sprache schrieben, um sie so der großen Masse leichter zugänglich zu

machen. Greifen wir diesen Fingerzeig auf und sorgen wir dafür, dass die

Schriften in jedes jüdische Haus wandern. In keinem Hause sollten die

bekannten populären religionsgesetzlichen Schriften fehlen. Nicht zu

vergessen sei die weitgehendste Verbreitung auf dem Boden positiven

Schrifttums stehender, jüdischer Zeitschriften. Die Art und Weise, wie

die bekannten Schriften verbreitet werden sollen, hängt mit der Klugheit

und dem Takt der mit der Sache Betrauten ab.

Nun wird man mir einwenden, woher die Mittel nehmen zu dem großzügigen Unternehmen?

Dazu sei folgendes bemerkt. Wenn man die horrenden Beträge für

Wanderredner und Wanderlehrer, für deren Reisen und Verpflegung, für

Bereitstellung, Beheizung und Beleuchtung der Lokale usw., für die

Herstellung obengenannter Werke und entsprechender Zeitschriften verwenden

würde, so könnte man viele Tausende von Exemplaren in die Hände des

Publikums gelangen lassen. Außerdem wird sich so mancher Mäzen finden,

der für den Zweck eine Auflage eines guten Werkes veranlasst und zur

Verfügung stellt, wie dies ja z.B. in Frankfurt am Main schon öfters der

Fall war.

Ich bin der festen Überzeugung, dass in vielen Familien die anziehend

geschriebenen Schriften und Zeitschriften gerne gelesen werden, und dass

ein ganz neuer Geist in viele Familien getragen und so der Boden für das

eigentliche Lernen gründlich vorbereitet wird nach den Worten Jecheskel

(Hesekiel) Kap. 36 Vers 26: 'Ich werde euch geben ein neues Herz und

einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe

euch ein Herz von Fleisch'." |

Ergänzend eingestellt: Dokument zu Lehrer Kissinger von

1921 - Paketkarte:

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries; Anmerkungen auf Grund

der Recherchen von P.K. Müller)

Die

Paketkarte (zu einem Paket) aus dem Jahr 1921 wurde versandt am 25. März 1921 von Würzburg nach Urspringen an Herrn Hauptlehrer Kissinger.

Simon Kissinger wurde 1859 in Rödelsee

geboren. Er starb 1939.

Er war verheiratet mit Babette geb. Fränkel aus Urspringen, die

gleichfalls 1859 geboren ist und bereits 1919 starb. Sie war die Tochter von Salomon Fränkel und Breinle

geb. Klein. Die beiden hatten sieben Kinder: Salomon (geb. 13. März 1888, ermordet in Auschwitz am

15. Dezember 1942), Irma verheiratete Sonder (geb. 12.Oktober 1889,

gest. im August 1968 in New York), Ferdinand Kissinger (geb. 13. Oktober 1891, ermordet

25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Julius (geb. 7. November 1894, ermordet

25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Jenny verheiratete Neuhaus (geb. 1896, gestorben in Israel),

Bella verheiratete Oppenheimer (geb. 13. November 1897, gest. 1970 in New York),

Fanny verheiratete Stern (geb. 7. März 1903, ermordet 1942 in Riga, Litauen). Die

Paketkarte (zu einem Paket) aus dem Jahr 1921 wurde versandt am 25. März 1921 von Würzburg nach Urspringen an Herrn Hauptlehrer Kissinger.

Simon Kissinger wurde 1859 in Rödelsee

geboren. Er starb 1939.

Er war verheiratet mit Babette geb. Fränkel aus Urspringen, die

gleichfalls 1859 geboren ist und bereits 1919 starb. Sie war die Tochter von Salomon Fränkel und Breinle

geb. Klein. Die beiden hatten sieben Kinder: Salomon (geb. 13. März 1888, ermordet in Auschwitz am

15. Dezember 1942), Irma verheiratete Sonder (geb. 12.Oktober 1889,

gest. im August 1968 in New York), Ferdinand Kissinger (geb. 13. Oktober 1891, ermordet

25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Julius (geb. 7. November 1894, ermordet

25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Jenny verheiratete Neuhaus (geb. 1896, gestorben in Israel),

Bella verheiratete Oppenheimer (geb. 13. November 1897, gest. 1970 in New York),

Fanny verheiratete Stern (geb. 7. März 1903, ermordet 1942 in Riga, Litauen).

Simon Kissinger war bereits 1878 als Lehrer in Urspringen tätig. 1903 - anlässlich seines 25 jährigen Dienstjubiläums

- wurde ihm seitens der Gemeinde Urspringen das Ehrenbürgerrecht verliehen. Nach Auflösung der israelitischen

Elementarschule Urspringen 1918 blieb Simon Kissinger weiter als Religionslehrer in Urspringen. 1928 konnte er unter

großer Anerkennung und Würdigung seines langjährigen und unermüdlichen fruchtbaren Wirkens von allen Seiten sein

50-jähriges Dienstjubiläum feiern. Simon Kissinger war auch Gründungsmitglied des "Israelitischen Lehrervereins in Bayern".

Quellen: https://www.geni.com/people/Simon-Kissinger/6000000035618480244

http://www.main-echo.de/regional/kreis-main-spessart/art11878,3446294

http://www.main-echo.de/regional/kreis-main-spessart/art4018,859643

https://www.bllv.de/index.php?id=7729&einzelname=Kissinger,%20Simon

http://tablet.main-netz.de/regional/kreis-main-spessart/art11878,3872844

http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_germany/ger1_00398.html |

Ausschreibung der Lehrerstelle nach der Zurruhesetzung von Lehrer Kissinger 1929

Zeitschrift "Der

Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde

Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei

gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der

gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem

staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat

sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht

Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand

einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des

Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben

dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der

Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der

Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung. Zeitschrift "Der

Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde

Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei

gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der

gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem

staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat

sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht

Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand

einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des

Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben

dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der

Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der

Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung.

Urspringen, den 7. Juni 1929. Der Vorstand der Israelitischen

Kultusgemeinde Urspringen. Bernhard Dillenberger. |

| |

Dieselbe

Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. Dieselbe

Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. |

Aus dem jüdischen Gemeinde-

und Vereinsleben

80jähriges Bestehen der Chewra (Wohltätigkeits- und

Bestattungsverein) (1931)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1931:

"Urspringen, 16. März (1931). Die Chewra konnte am 27. Adar (= 16.

März 1931) auf ihr 80jähriges Bestehen zurückblicken. Die Chewra wurde

im Jahre 1851 durch Herrn Lehrer Heilner (nicht: Frilner!) gegründet und sind die von dem

Gründer wunderbar ausgearbeiteten Statuten fast alle heute noch maßgebend.

Derzeitiger Kassierer ist Justin Adler, der das Amt seit 7 Jahren

bekleidet." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1931:

"Urspringen, 16. März (1931). Die Chewra konnte am 27. Adar (= 16.

März 1931) auf ihr 80jähriges Bestehen zurückblicken. Die Chewra wurde

im Jahre 1851 durch Herrn Lehrer Heilner (nicht: Frilner!) gegründet und sind die von dem

Gründer wunderbar ausgearbeiteten Statuten fast alle heute noch maßgebend.

Derzeitiger Kassierer ist Justin Adler, der das Amt seit 7 Jahren

bekleidet." |

Vorstandswahlen (1936!)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. März 1936: "Urspringen,

16. März (1936). In der heute vorgenommenen Neuwahl für den Vorstand der

hiesigen Kultusgemeinde wurden gewählt: 1. Vorstand Justin Adler, 2.

Vorstand Hermann Landauer, Kassier: Berthold

Rotfeld." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. März 1936: "Urspringen,

16. März (1936). In der heute vorgenommenen Neuwahl für den Vorstand der

hiesigen Kultusgemeinde wurden gewählt: 1. Vorstand Justin Adler, 2.

Vorstand Hermann Landauer, Kassier: Berthold

Rotfeld." |

| |

Anmerkung: der genannte 2. Vorstand - Landwirt

und Viehhändler - Hermann Landauer (geb. 1892) lebte mit seiner

Frau Hilda geb. Adler (aus Laudenbach) und Sohn Isfried in

der heutigen Grabengasse in Urspringen. In der NS-Zeit bemühte sich die

Familie um eine Auswanderung in die USA. Der Sohn Isfried konnte 1939

über Russland nach Palästina emigrieren. Das Ehepaar Landauer wurde

jedoch mit 40 weiteren Juden aus Urspringen am 25. April 1942 nach Polen

deportiert (umgekommen im KZ Belzec). Von der Familie Landauer ist ein

Koffer mit persönlichen Gegenständen erhalten.

Artikel von Heidi Vogel in der "Main-Post" vom 31. Juli 2015:

"Überseekoffer erzählt eine traurige Geschichte" (Link

zum Artikel). |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod des aus Urspringen stammenden Rabbiners Samuel Wormser (1892)

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Mai 1892: "Nekrolog. Anfangs April brachten diese Blätter die traurige Kunde

von dem Ableben des Gersfelder

Distriktrabbiners Wormser – das Andenken an den Gerechten ist zu Segen

-. Der ausdrückliche Wunsch des bescheidenen Entschlafenen verbot der

kurzen Notiz einen wohlverdienten Nekrolog beizufügen. Heute, nachdem die

Trauertage verflossen, können wir es uns jedoch nicht versagen, des edlen

Toten nochmals in kurzen Worten zu gedenken. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Mai 1892: "Nekrolog. Anfangs April brachten diese Blätter die traurige Kunde

von dem Ableben des Gersfelder

Distriktrabbiners Wormser – das Andenken an den Gerechten ist zu Segen

-. Der ausdrückliche Wunsch des bescheidenen Entschlafenen verbot der

kurzen Notiz einen wohlverdienten Nekrolog beizufügen. Heute, nachdem die

Trauertage verflossen, können wir es uns jedoch nicht versagen, des edlen

Toten nochmals in kurzen Worten zu gedenken.

Was Rabbiner Wormser für die große Welt gewesen, das aufzuführen ist

wohl unnötig. Jedermann weiß, mit welch aufopfernder Liebe er vierzig

Jahre lang sich den Sammlungen von Beiträgen für palästinische Zwecke

unterzogen. Selbst hervorgegangen aus einer wenig bemittelten

Lehrerfamilie, kannte er aus eigener früherer Erfahrung das Herz der bedürftigen

Armen und nie verließ ein Armer unbeschenkt sein Haus und ohne, dass der

Verschiedene ihn nach Maßstab der eigenen Vermögensverhältnisse

beschenkt hatte. Trotz des bescheidensten Gehalts überwies der Edle seine

Trauungsgebühren meist der verschämten Armut, sich persönlich nur das

unumgänglich Notwendigste gönnend. Obwohl er durch seine 50jährige

Amtstätigkeit zur Überweisung der ‚Ludwigsmedaille’ berechtigt war,

machte er von einer diesbezüglichen Bewerbung keinen Gebrauch.

Zu Urspringen in Unterfranken

geboren, erreichte Rabbiner Wormser – das Andenken an den Gerechten

ist zum Segen – das hohe Alter von 85 Jahren. Der Verstorbene

hinterließ 6 Kinder, von denen einer, Herr Lehrer Leopold Wormser der rührige

Direktor des Dinslaker Waisenhauses ist. Gott möge die trauernden

Hinterbliebenen trösten. Die Gersfelder Gemeinde aber, deren Seelenhirt

der Verblichene während seiner ganzen Amtsdauer war, ist durch doppelte

Weise Gelegenheit geboten, ihren heimgegangenen Rabbiner zu ehren und zwar

einerseits durch Beherzigung der Lehren und des Lebens desselben und

andererseits, indem sie der Witwe desjenigen, der so lange für sie

gearbeitet – den Abend ihres Lebens durch ausreichende Pension

erheitern." |

Zum Tod des jüdischen Arztes Dr. M. Drey, 54 Jahre Arzt in Urspringen

(1885)

Artikel

aus der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 11. Mai 1885: "Urspringen, 1. Mai

(1885). Heute wurde der nach kurzem Krankenlager dahier verschiedene Herr Dr. M.

Drey zur letzten Ruhe nach Laudenbach verbracht. Der Verstorbene, der seit 54

Jahren hier mit den schönsten Erfolgen wirkte, stand bei allen, die ihn näher

kannten, in größter Achtung. eine große Menschenmenge begleitete die Leiche

und als erst der herbeigeeilte Herr Rabbiner Bamberger aus Würzburg in

ergreifenden Worten die Verdienste des Dahingeschiedenen um die leidende

Menschheit schilderte, blieb fast kein Auge tränenleer. War doch der Verlebte

ein äußerst pflichttreuer, gewissenhafter Arzt, ein treuer Ratgeber Aller, die

ihn aufsuchten; ja sogar in der Beobachtung seiner religiösen Pflichten ließ

er sich, nur in dringenden Fällen ausgenommen, nicht stören. Trotz seines sehr

hohen Alters besuchte er noch bis zuletzt in seiner ausgedehnten Praxis

regelmäßig seine Patienten. Auch für die Armen hatte er stets eine offene

Hand, aber immer nur da, wo er überzeugt war, dass Almosengeben am Platz war.

Möge er in jener Welt den Lohn seiner Taten reichlich ernten" Artikel

aus der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 11. Mai 1885: "Urspringen, 1. Mai

(1885). Heute wurde der nach kurzem Krankenlager dahier verschiedene Herr Dr. M.

Drey zur letzten Ruhe nach Laudenbach verbracht. Der Verstorbene, der seit 54

Jahren hier mit den schönsten Erfolgen wirkte, stand bei allen, die ihn näher

kannten, in größter Achtung. eine große Menschenmenge begleitete die Leiche

und als erst der herbeigeeilte Herr Rabbiner Bamberger aus Würzburg in

ergreifenden Worten die Verdienste des Dahingeschiedenen um die leidende

Menschheit schilderte, blieb fast kein Auge tränenleer. War doch der Verlebte

ein äußerst pflichttreuer, gewissenhafter Arzt, ein treuer Ratgeber Aller, die

ihn aufsuchten; ja sogar in der Beobachtung seiner religiösen Pflichten ließ

er sich, nur in dringenden Fällen ausgenommen, nicht stören. Trotz seines sehr

hohen Alters besuchte er noch bis zuletzt in seiner ausgedehnten Praxis

regelmäßig seine Patienten. Auch für die Armen hatte er stets eine offene

Hand, aber immer nur da, wo er überzeugt war, dass Almosengeben am Platz war.

Möge er in jener Welt den Lohn seiner Taten reichlich ernten"

|

Zum Tod von Särche Schloß geb.

Weigersheimer aus Heßdorf (1891)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1891:

"Urspringen. Am Ausgang des Heiligen Schabbat, dem 14. Marcheschwan

(= 14. November 1891) starb hier Frau Särche Schloss geb. Weigersheimer

aus Heßdorf. Aus einem für alles

Jüdische begeisterten Hause stammend, ausgerüstet mit einem bei Frauen

seltenen Wissen aus unserer Heiligen Literatur, erfahren in allen Zweigen

der wichtigsten Religionsvorschriften, getragen von einer seltenen

Begeisterung für diem heilige Tora war sie das Muster eines echt

jüdischen Weibes, einer tüchtigen Gattin und einer zärtlichen Mutter.

Gastfreundschaft zu üben, Torabeflissene zu beehren und deren

Bestrebungen zu unterstützen, der Besuch des Gottesdienstes an Werk- und

Feiertagen, die peinlichste Gewissenhaftigkeit in den Pflichten ihres

Wirkungskreises waren Eigenschaften, die sie in hohen Maße

auszeichneten." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1891:

"Urspringen. Am Ausgang des Heiligen Schabbat, dem 14. Marcheschwan

(= 14. November 1891) starb hier Frau Särche Schloss geb. Weigersheimer

aus Heßdorf. Aus einem für alles

Jüdische begeisterten Hause stammend, ausgerüstet mit einem bei Frauen

seltenen Wissen aus unserer Heiligen Literatur, erfahren in allen Zweigen

der wichtigsten Religionsvorschriften, getragen von einer seltenen

Begeisterung für diem heilige Tora war sie das Muster eines echt

jüdischen Weibes, einer tüchtigen Gattin und einer zärtlichen Mutter.

Gastfreundschaft zu üben, Torabeflissene zu beehren und deren

Bestrebungen zu unterstützen, der Besuch des Gottesdienstes an Werk- und

Feiertagen, die peinlichste Gewissenhaftigkeit in den Pflichten ihres

Wirkungskreises waren Eigenschaften, die sie in hohen Maße

auszeichneten." |

25-jähriges Jubiläum von Lion Adler als Vorstand der Gemeinde (1907)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:

"Urspringen, 8. März (1907). Am 19. dieses Monats begeht Herr Lion

Adler sein 25jähriges Jubiläum als Vorstand der hiesigen israelitischen

Gemeinde. Es ist ihm seitens der Kultusgemeinde eine entsprechende Feier

und Ehrengabe zugedacht." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:

"Urspringen, 8. März (1907). Am 19. dieses Monats begeht Herr Lion

Adler sein 25jähriges Jubiläum als Vorstand der hiesigen israelitischen

Gemeinde. Es ist ihm seitens der Kultusgemeinde eine entsprechende Feier

und Ehrengabe zugedacht." |

Eisernes Kreuz für den Weltkriegsteilnehmer Rudolf

Dillenberger (1914)

Meldung

aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16.

Oktober 1914: "Urspringen. Artillerist Rudolf Dillenberger, Sohn des

Gutsbesitzers Bernhard Dillenberger erhielt das Eiserne

Kreuz". Meldung

aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16.

Oktober 1914: "Urspringen. Artillerist Rudolf Dillenberger, Sohn des

Gutsbesitzers Bernhard Dillenberger erhielt das Eiserne

Kreuz".

|

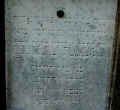

Ergänzend eingestellt: Grabstein für den im Ersten Weltkrieg gefallenen

Freudenreich (1915; Grab im jüdischen

Friedhof Laudenbach)

(Foto von Georg Schnabel, Laudenbach; erhalten über

Uri Kellermann; Übersetzung von Uri Kellermann)

Links: hebräische Grabsteininschrift in Laudenbach

für den an seinen als Soldat erlittenen Verwundungen gestorbenen Friedrich

Philipp Freudenreich (geb. 20. Oktober 1888 in Urspringen, gestorben

am 5. Juli 1915). Übersetzung der Inschrift: "Hier ist begraben /

Jizchak Sohn des Schlomo Freudenreich / aus Urspringen; er ist gestorben

am 23. Tammuz (5. Juli) in Köln / und wurde begraben in der

Grabstätte seiner Väter mit einer Trauerrede und mit großer Ehre / am

Freitag 27. desselben 675 nach der kleinen Zählung (9. Juli 1915)

/ Die edlen Kinder Zions (Klagelieder Jeremias 4,2) / (sind) durchs

Schwert Erschlagene. / Zum Militär ist er gegangen / und Ruhe hat er

gefunden /."

Links: hebräische Grabsteininschrift in Laudenbach

für den an seinen als Soldat erlittenen Verwundungen gestorbenen Friedrich

Philipp Freudenreich (geb. 20. Oktober 1888 in Urspringen, gestorben

am 5. Juli 1915). Übersetzung der Inschrift: "Hier ist begraben /

Jizchak Sohn des Schlomo Freudenreich / aus Urspringen; er ist gestorben

am 23. Tammuz (5. Juli) in Köln / und wurde begraben in der

Grabstätte seiner Väter mit einer Trauerrede und mit großer Ehre / am

Freitag 27. desselben 675 nach der kleinen Zählung (9. Juli 1915)

/ Die edlen Kinder Zions (Klagelieder Jeremias 4,2) / (sind) durchs

Schwert Erschlagene. / Zum Militär ist er gegangen / und Ruhe hat er

gefunden /." |

Goldene Hochzeiten von Nathan Fränkel und Hannchen geb. Sauer sowie Abraham

Dillenberger und Jeanette geb. Schloß (1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juni 1925: "Urspringen,

1. Juni (1925). Am 15. Juni fern H. Nathan Fränkel und seine Frau

Hannchen geb. Sauer, und am 22. Juni H. Abraham Dillenberger und seine

Frau Jeanette geb. Schloß das seltene Fest ihrer goldenen Hochzeit." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juni 1925: "Urspringen,

1. Juni (1925). Am 15. Juni fern H. Nathan Fränkel und seine Frau

Hannchen geb. Sauer, und am 22. Juni H. Abraham Dillenberger und seine

Frau Jeanette geb. Schloß das seltene Fest ihrer goldenen Hochzeit." |

Mitteilung über den aus Urspringen stammenden Lehrer Ferdinand Kissinger (1929)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1926: "Urspringen,

17. November (1926). Der hier gebürtige, an der israelitischen

Volksschule in München angestellte Lehrer Ferdinand Kissinger wurde von

der Regierung von Oberbayern zum Hauptlehrer befördert." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1926: "Urspringen,

17. November (1926). Der hier gebürtige, an der israelitischen

Volksschule in München angestellte Lehrer Ferdinand Kissinger wurde von

der Regierung von Oberbayern zum Hauptlehrer befördert." |

Zum 60. Geburtstag von Lina Adler (1931)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1931:

"Urspringen, 8. März (1931). Eine der beliebtesten und angesehensten

Frauen unseres Ortes, Frau Lina Adler Wwe. Feiert am 25. Adar ihren 60.

Geburtstag. Frau Adler ist eine Frau von echt jüdischer Frömmigkeit.

Seit 14 Jahren bekleidet sie das Kassieramt des Israelitischen

Frauenvereins in gewissenhafter und mustergültiger Weise. Gott möge sie

noch lange Jahre gesund und frisch erhalten." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1931:

"Urspringen, 8. März (1931). Eine der beliebtesten und angesehensten

Frauen unseres Ortes, Frau Lina Adler Wwe. Feiert am 25. Adar ihren 60.

Geburtstag. Frau Adler ist eine Frau von echt jüdischer Frömmigkeit.

Seit 14 Jahren bekleidet sie das Kassieramt des Israelitischen

Frauenvereins in gewissenhafter und mustergültiger Weise. Gott möge sie

noch lange Jahre gesund und frisch erhalten." |

Zur Goldenen Hochzeit von Bernhard Dillenberger und Betty geb. Frank (1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1933:

"Urspringen, 13. Juli (1933). Am 19. Juli feierten die Eheleute

Bernhard Dillenberger und Frau Betty geb. Frank in Urspringen bei

Karlstadt am Main das seltene Fest der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare

befinden sich noch bei bester Gesundheit und feierten an diesem Tage im

engsten Familienkreise mit ihren Kindern und Enkeln dieses Freudenfest.

Fünf Söhne der Jubilare kämpften fürs Vaterland." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1933:

"Urspringen, 13. Juli (1933). Am 19. Juli feierten die Eheleute

Bernhard Dillenberger und Frau Betty geb. Frank in Urspringen bei

Karlstadt am Main das seltene Fest der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare

befinden sich noch bei bester Gesundheit und feierten an diesem Tage im

engsten Familienkreise mit ihren Kindern und Enkeln dieses Freudenfest.

Fünf Söhne der Jubilare kämpften fürs Vaterland." |

| |

Links:

Grabsteine von Bernhard Dillenberger (gest. 1939) und Betty Dillenberger

geb. Frank (gest. 1936) auf dem jüdischen Friedhof in Laudenbach. Links:

Grabsteine von Bernhard Dillenberger (gest. 1939) und Betty Dillenberger

geb. Frank (gest. 1936) auf dem jüdischen Friedhof in Laudenbach. |

Über den Maler Clemens Fränkel, dessen Vorfahren aus

Urspringen stammten (1872- umgekommen nach Deportation)

Clemens Fränkel

(Abbildung links: eine der zahlreichen Kopien des Fränkel-Stammbaums;

Quelle: Stadtarchiv Zürich) war ein bekannter

Landschaftsmaler. Er ist am 11. Juni 1872 in Frankfurt am Main geboren.

Sein Vater, der Kaufmann David Fränkel stammte aus Urspringen und

hatte sich in Frankfurt niedergelassen. Seine Mutter Hedwig geb.

Fränkel ist zwar in München geboren, stammte aber aus der bekannten

Urspringener Familie Fränkel. Clemens Fränkel war seit 1898 Student an

der Münchner Kunstakademie. Nach seiner Ausbildung war er mit großem

Erfolg als Kunstmaler tätig. Von 1908 bis 1915 führte er eine Schule

für Landschaftsmalerei in Leoni am Starnberger See. Auf zahlreichen

Ausstellungen (u.a. Frankfurter Kunstverein, Münchner Glaspalast) wurden

Werke von ihm gezeigt. Seit 1929 lebte Clemens Fränkel in

Ohlstadt bei

Garmisch-Partenkirchen. Ab 1937 lebte er mit seinem Sohn Kurt im

italienischen Cortina d'Ampezzo. Hier wurden beide am 11. Januar 1944 von

deutscher Gendarmerie festgenommen. Clemens Fränkel kam in

"Schutzhaft" nach Bozen, später in das Gefängnis von Trient,

danach in das Durchgangslager Fòssoli bei Carpi. Am 19. und 22. Februar

wurde er mit anderen Gefangenen ins Vernichtungslager Auschwitz

deportiert. Er wurde vermutlich noch Ende Februar 1944 in Auschwitz

ermordet. Clemens Fränkel

(Abbildung links: eine der zahlreichen Kopien des Fränkel-Stammbaums;

Quelle: Stadtarchiv Zürich) war ein bekannter

Landschaftsmaler. Er ist am 11. Juni 1872 in Frankfurt am Main geboren.

Sein Vater, der Kaufmann David Fränkel stammte aus Urspringen und

hatte sich in Frankfurt niedergelassen. Seine Mutter Hedwig geb.

Fränkel ist zwar in München geboren, stammte aber aus der bekannten

Urspringener Familie Fränkel. Clemens Fränkel war seit 1898 Student an

der Münchner Kunstakademie. Nach seiner Ausbildung war er mit großem

Erfolg als Kunstmaler tätig. Von 1908 bis 1915 führte er eine Schule

für Landschaftsmalerei in Leoni am Starnberger See. Auf zahlreichen

Ausstellungen (u.a. Frankfurter Kunstverein, Münchner Glaspalast) wurden

Werke von ihm gezeigt. Seit 1929 lebte Clemens Fränkel in

Ohlstadt bei

Garmisch-Partenkirchen. Ab 1937 lebte er mit seinem Sohn Kurt im

italienischen Cortina d'Ampezzo. Hier wurden beide am 11. Januar 1944 von

deutscher Gendarmerie festgenommen. Clemens Fränkel kam in

"Schutzhaft" nach Bozen, später in das Gefängnis von Trient,

danach in das Durchgangslager Fòssoli bei Carpi. Am 19. und 22. Februar

wurde er mit anderen Gefangenen ins Vernichtungslager Auschwitz

deportiert. Er wurde vermutlich noch Ende Februar 1944 in Auschwitz

ermordet. |

| |

- Presseartikel von Martin Harth im

"Main-Echo" vom 27. Januar 2015: "Von Urspringen in die

ganze Welt. Chronik: Stammbaum der jüdischen Familie Fränkel mit

Wurzeln auf der Fränkischen Platte..."

Link

zum Artikel (gebührenpflichtig)

- Presseartikel von Martin Harth in der "Main-Post" vom 27.

Januar 2015: "Die Enge der Heimat verlassen. Familien-Stammbaum.

Der Maler Clemens Fränkel hinterließ der Nachwelt ein einmaliges

Dokument über seine jüdische Familie, die aus Urspringen stammt. Er

starb in Auschwitz..." Link

zum Artikel

- Artikel über Clemens Fränkel bei http://www.antikbayreuth.de/kuenstlerverzeichnis/Kunstler_A-H/Frankel_Clemens_1872_Frankfurt/frankel_clemens_1872_frankfurt.html

- Artikel über Clemens Fränkel bei http://members.gaponline.de/alois.schwarzmueller/juden_in_gap_biographien/fraenkel_clemens.htm

- vgl. auch den Artikel von Leonhard Scherg: Eine Reihe durch Kunst und

Kultur. In: Main Spessart bunterleben (Mediaprinz Paderborn) 2014 S.

10-17. Online

einsehbar.

- Artikel von Olaf Nöller in RP-online vom 4. März 2016 "Serie Denkanstoß -

Abgründe im Wohnzimmer"

Link zum Artikel |

| |

| Literaturhinweis: Thomas Steppan:

Clemens Fränkel (1872-1944). In: Marjan Cescutti / Josef Riedmann

(Hrsg.): Erhalten und erforschen. Festschrift für Helmut Stampfer.

Innsbruck 2013 S. 143-164. |

| |

Abbildungen

(aus der Sammlung

von Martin Harth) |

|

|

|

|

| |

Portraitskizze von

Clemens Fränkel

(nach einem Foto aus den 1930er-Jahren

gezeichnet von Valentina Harth) |

Sommerwiese

(Gemälde in der Sammlung

von Martin Harth) |

Postkarten: "Völkerkrieg

1914-15";

links mit Titel: "Ulanenvorposten beim Abkochen"

rechts: "Gut Freund" |

Über den aus Urspringen stammenden Lehrer Joseph Klein

(1873-1940)

Lehrer Joseph

Klein

(1873-1940) mit Frau Emma geb. Ermann

(1877- umgekommen nach

Deportation) |

|

|

Foto

links (Quelle Weirich/Stoll s.Lit. bei Rhaunen S. 48): Lehrer Joseph Klein (geb. 1873 in

Urspringen, Ausbildung an der

Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg bis 1891): seit 1895

Lehrer in Rhaunen; war verheiratet mit Emma geb. Ermann;

Lehrer Klein

starb am 10.11.1940; seine Frau wurde am 15.10.1941 über Trier deportiert

und ist umgekommen; auf dem Foto rechts (

Quelle: ebd.) das ehemalige Wohnhaus der Familie

Klein in Rhaunen in der Salzengasse 13. |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von

Distriktrabbiner Bamberger, Würzburg (1884)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ich

sehe mich veranlasst, hiermit zu erklären, dass ich für die rituelle

Zubereitung der Mazzos bei Herrn Bäcker Adler in Urspringen

keinerlei Garantie übernehme. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ich

sehe mich veranlasst, hiermit zu erklären, dass ich für die rituelle

Zubereitung der Mazzos bei Herrn Bäcker Adler in Urspringen

keinerlei Garantie übernehme.

Distiktsrabbiner Bamberger, Würzburg." |

Anzeige des Putz-, Mode-

und Weißwarengeschäftes Abraham Adler (1890)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1890: "Ein

mit der Putz-, Mode- und Weißwarenbranche vertrautes Mädchen sucht in

einem an Sonn- (gemeint wohl Schabbat!) und Feiertagen

geschlossenen Geschäfte Stelle als Volontärin. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1890: "Ein

mit der Putz-, Mode- und Weißwarenbranche vertrautes Mädchen sucht in

einem an Sonn- (gemeint wohl Schabbat!) und Feiertagen

geschlossenen Geschäfte Stelle als Volontärin.

Offerten beliebe man an Abraham Adler, Urspringen bei Karlstadt am Main zu

senden." |

Verlobungsanzeige von Bella

Kissinger und Karl Oppenheimer (1926)

Anmerkung: Karl Oppenheimer war Lehrer in

Eiterfeld, Bella geb. Kissinger war eine Tochter von Lehrer Simon Kissinger.

Genealogische Informationen (mit Foto von Bella) siehe

https://www.geni.com/people/Bella-Oppenheimer/6000000035618516462. Bella

geb. Kissinger ist am 13. November 1897 in Urspringen geboren und 1970 in New

York N.Y./USA gestorben.

Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt

sei Gott. Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt

sei Gott.

Bella Kissinger - Karl Oppenheimer Volksschullehrer.

Verlobte

Urspringen Dezember 1925 Tewet 5686

Eiterfeld -

Gersfeld." |

Doppel-Verlobungsanzeige von Friedl Adler und Jacob

Schönfärber sowie Lina Schönfärber und Justin Adler (1930)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930:

"Friedl Adler - Jacob Schönfärber Lina

Schönfärber - Justin Adler.

Verlobte.

Urspringen - Kitzingen - Kitzingen -

Urspringen/Würzburg. Nissan 5690." |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

für den in Urspringen

geborenen Joseph Klein |

|

|

| |

Kennkarte (ausgestellt

in Mainz 1939) für Joseph Klein (geb. 27. Dezember 1880 in

Urspringen),

Verwalter, wohnhaft in Ingelheim am Rhein

und Mainz, am 27. September 1942 deportiert ab Darmstadt

in das Ghetto Theresienstadt, am 19. Oktober 1944 in das Vernichtungslager

Auschwitz, ermordet |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Die erste Synagoge wurde noch im 17. Jahrhundert als

kleinerer Fachwerkbau errichtet (erste Erwähnung 1702).

1803 wurde im frühklassizistischen Stil eine neue Synagoge auf dem Grundstück

der bisherigen Synagoge erstellt, die bis zur Schändung beim Novemberpogrom

1938 Zentrum des jüdischen Gemeindelebens bleiben sollte. Beim Bau der

neuen Synagoge sollen Steine des 1802 abgebrochenen Teiles des Urspringener

Schlosses verwendet worden sein. Ein größerer Umbau der Synagoge fand 1860

statt. Bis dahin waren die Bima (Almemor) mit dem Vorlesepult in der Mitte des

Raumes; seitdem wurde sie mehr in die Nähe des Toraschreines gerückt. Die

mobilen Betständer (Stehpulte) wurden durch Bankreihen ersetzt.

1932 wurde die Synagoge letztmals renoviert.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von SA-Männern aufgebrochen,

die Torarollen wurden hinausgeworfen und aufgerollt über die Straße

geschleift. Andere Ritualien wurden zur Kreisleitung der NSDAP nach

Marktheidenfeld gebracht. Es ist nicht bekannt, was mit ihnen geschah.

Nach 1945:

Nach

1945 blieb zwar das Gebäude der Synagoge stehen, doch war der Umgang mit diesem

Haus und der jüdischen Geschichte des Ortes jahrzehntelang mit großen

Schwierigkeiten verbunden. Dies geht noch aus einem Artikel hervor, in dem

über eine im Herbst 1985 durchgeführte Exkursion der Gesellschaft für

christlich-jüdische Zusammenarbeit in Unterfranken und die Erlebnisse in

Urspringen berichtet wird (Artikel aus: "Der Landesverband der

Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern" Dezember 1985 S. 8-9): "...

Wenn der Schlüssel zur Urspringer Synagoge mit 'Schuttplatz' etikettiert ist,

dann wird Nomen zum Omen, wenn zudem der Schlüssel nicht wie mit dem

Bürgermeister verabredet, im Nachbarhaus liegt beziehungsweise erst trotz

vorheriger Information beim Ortsvorsteher abgeholt werden muss, der es von sich

aus nicht für nötig hält, selbst anwesend zu sein und - was eine Sache des

Anstandes ist - den Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Herrn David

Schuster, und die übrigen Exkursionsteilnehmer zu begrüßen, dann kann und

darf dies nicht entschuldigt werden. Die Synagoge von Urspringen, einst das

Bethaus der Jüdischen Bewohner, ein architektonisch sehr wertvolles Bauwerk,

nunmehr in Gemeindebesitz, befindet sich in einem erbärmlichen Zustand, genau

gesagt in dem vom 9./10. November 1938. Zunächst als Holzabladeplatz der

umliegenden Bewohner 'genutzt', ist sie seit etwa 3 Monaten mit dem Holzschild

'Ehemalige Synagoge' zumindest gekennzeichnet, nicht mehr. Kein Wort über die

Zerstörung und Schändung im Jahre 1938. Schließlich gibt es doch dazu eine

Verordnung für die Gemeinden mit Synagogen für den Regierungspräsidenten von

Unterfranken, eine Tafel an den Gotteshäusern anzubringen, die diesen

Sachverhalt ungeschminkt festhalten soll. Davon hat man anscheinend in

Urspringen nicht gehört und will es nicht zur Kenntnis nehmen. Soll die

Synagoge gar abgerissen werden, wie schon geäußert wurde? Ist das die

Auseinandersetzung mit Geschichte, die allseits, gerade auch in Bayern gefordert

wird? Gehört dazu nicht auch die Erhaltung und Pflege von Synagogen und

Friedhöfen, letzte Zeugen einer fast 1000jährigen gemeinsamen Geschichte

zwischen Juden und Christen. In Urspringen will man aus dieser Geschichte

offensichtlich aussteigen. Wie hätte man sonst die Judengasse in Dorfstraße

umbenannt? Hier kommen jahrelange Versäumnisse zum tragen, die von Politikern

und auch von der örtlichen Geistlichkeit zu verantworten sind. Nicht einmal

heute eine Geste des guten Willens, ein Gefühl von Scham?! Mitscherlichs

traurige Feststellung von der 'Unfähigkeit zu trauern' hat angesichts dieses

Verhaltens weiterhin Gültigkeit." Nach

1945 blieb zwar das Gebäude der Synagoge stehen, doch war der Umgang mit diesem

Haus und der jüdischen Geschichte des Ortes jahrzehntelang mit großen

Schwierigkeiten verbunden. Dies geht noch aus einem Artikel hervor, in dem

über eine im Herbst 1985 durchgeführte Exkursion der Gesellschaft für

christlich-jüdische Zusammenarbeit in Unterfranken und die Erlebnisse in

Urspringen berichtet wird (Artikel aus: "Der Landesverband der

Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern" Dezember 1985 S. 8-9): "...

Wenn der Schlüssel zur Urspringer Synagoge mit 'Schuttplatz' etikettiert ist,

dann wird Nomen zum Omen, wenn zudem der Schlüssel nicht wie mit dem

Bürgermeister verabredet, im Nachbarhaus liegt beziehungsweise erst trotz

vorheriger Information beim Ortsvorsteher abgeholt werden muss, der es von sich

aus nicht für nötig hält, selbst anwesend zu sein und - was eine Sache des

Anstandes ist - den Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Herrn David

Schuster, und die übrigen Exkursionsteilnehmer zu begrüßen, dann kann und

darf dies nicht entschuldigt werden. Die Synagoge von Urspringen, einst das

Bethaus der Jüdischen Bewohner, ein architektonisch sehr wertvolles Bauwerk,

nunmehr in Gemeindebesitz, befindet sich in einem erbärmlichen Zustand, genau

gesagt in dem vom 9./10. November 1938. Zunächst als Holzabladeplatz der

umliegenden Bewohner 'genutzt', ist sie seit etwa 3 Monaten mit dem Holzschild

'Ehemalige Synagoge' zumindest gekennzeichnet, nicht mehr. Kein Wort über die

Zerstörung und Schändung im Jahre 1938. Schließlich gibt es doch dazu eine

Verordnung für die Gemeinden mit Synagogen für den Regierungspräsidenten von

Unterfranken, eine Tafel an den Gotteshäusern anzubringen, die diesen