|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Heilbronn

Heilbronn (Stadtkreis)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Hier: Berichte zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde (1850-1938)

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Heilbronn wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Hinweis: einige Texte auf dieser Seite

müssen noch abgeschrieben und teilweise mit Anmerkungen versehen werden,

können jedoch durch Anklicken der Textabbildung bereits gelesen werden.

Verschiedentlich wird in den Anmerkungen

verwiesen auf Informationen aus der Publikation:

| Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in

Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen

Verfolgungen (1050-1945). Veröffentlichungen des Archivs der Stadt

Heilbronn Heft 11. Heilbronn 1963.

Als Online-Publikation

des Stadtarchivs Heilbronn Nr. 3 zugänglich

(pdf-Datei) |

Übersicht:

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über Elieser Heilbronn und weitere

Vertreter des Familiennamens Heilbronn usw. (Artikel von 1900)

Anmerkungen: vgl. Artikel zu

- Elieser Heilbronn

https://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php/Elieser_Heilbronn

- Mose Katzenellenbogen

https://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Mose_Katzenellenbogen

- Familie Katzenellenbogen:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/9238-katzenellenbogen#403

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. August 1900: "Biographische Skizzen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. August 1900: "Biographische Skizzen.

3. Elieser Heilbronn (Leser Chariif).

Der Name Heilbronn ist in der jüdischen Literatur ziemlich stark vertreten

und weist jedenfalls auf die gleichnamige Stadt hin, wo im Mittelalter eine

nicht unbedeutende jüdische Gemeinde sich befand. Der Name hat sich in

verschiedenen Ländern, wo er vertreten ist, auch verschiedenartig gestaltet

und erscheint unter den Formen Heilbronn, Heilpern, Heilprin, Halpern und

Alpern.

Unser Elieser Heilbronn, der in Polen geboren ist, leitet seinen

Ursprung zweifellos auch auf Deutschland zurück, da sein Urgroßvater sich

auch Aschkenas schrieb. Derselbe hieß sonst Mosche b. Sebulun

Elieser Heilprin, war Rabbiner in Brisk (Litauen) und ist Verfasser von

Sichron Mosche (Lublin 1611); er war der Schwager des Maharascha.

Sein Sohn war Elieser Lipmann; sein Enkel Isack, Rabbiner in Tiktin,

war der Vater des Mordechai Heilprin in Jaroslaw und dieser zeugte

einen Sohn, unsern Elieser Heilbronn, der, 1648 in Jaroslaw geboren,

gemeinschaftlich mit seinem Jugendgenossen R. Naftali Kohn (später

Rabbiner in Frankfurt a. M.) bei dem damals berühmten Lehrer R. Josia

in Przemysl seine Talmudkenntnis erweiterte, die er bei R. Saul

Katzenellenbogen, Rabbiner in Pintschow, der später mit ihm in nähere

Verwandtschaft trat, noch vervollkommnete.

Elieser Heilbronn, dessen Scharfsinn ihm den Ehrennamen eines Charif

verschaffte (daher gewöhnlich R. Leser charif genannt), war zuerst Rabbiner

in Meseritz und dann in Tomaszow. Von hier erhielt er einen ehrenvollen Ruf

nach Fürth, dem er Folge leistete. Am

Donnerstag, 5. Nissan (25. März) 1700* wurde er mit großen Ehrenbezeugungen

in Fürth empfangen, wo er am folgenden Sabbat (Paraschat wejikra)

seine Antrittsdraschah (Antrittspredigt) hielt. Allein seine Wirksamkeit war

nicht von langer Dauer. Nach einem halben Jahre fand seine verdienstvolle

Tätigkeit ein schnelles Ende; im Alter von 52 Jahren starb er Freitag Abend

19. Tischri (29./30. September) 1700 und wurde Sonntag den 20. Tischri (8.

Oktober) zur Erde bestattet. Die Inschrift

*) Unterwegs 'auf der Reise zum Antritt seines Rabbinats in Fürth'

erteilte er in Breslau am 25. Adar eine Approbation zum ... (Dyhernfurth

1702)." |

seines

Grabsteins, die ich Cod. 314 der Hamburger Stadtbibliothek entnehme, lautet

wie folgt: seines

Grabsteins, die ich Cod. 314 der Hamburger Stadtbibliothek entnehme, lautet

wie folgt:

* siehe unten ...

Von seinen wissenschaftlichen Werken ist nichts gedruckt. Dagegen besitzt

die Bodleiana in Oxford aus Michael's Nachlass handschriftlich das Siach

ha-Se'uddah, eine scharfsinnige Erklärung zu sämtlichen ... die im

Talmud vorkommen. Ferner befinden sich daselbst in einer Sammlung von

Novellen und Responsen seines Enkel Pinchas Katzenellenbogen, auch solche

von R. Leser Charif. Seine Frau Nechama war eine Tochter des Hirsch Busker

in Satanow. Durch seine Tochter Lea wurde R. Leser mit einer hoch

angesehenen und weit verzweigten Familie verschwägert, indem diese mit Moses

Katzenellenbogen, dem Rabbiner in Schwabach,

sich verehelichte. Aus dieser Ehe gingen Männer hervor, welche die Zierde

ihres Zeitalters bildeten; Pinchas Katzenellenbogen, Rabbiner in

Wallerstein; Elieser

Katzenellenbogen, Rabbiner in Hagenau,

Naftali Hirsch Katzenellenbogen, Rabbiner in

Mannheim." |

| |

Grabinschrift für

Elieser Heilbronn und Übersetzung nach Andreas Würfel (1754),

Quelle:

https://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php/Elieser_Heilbronn |

|

|

|

| |

Rechtskonsulent Dr. Kallmann hat mit einem schwierigen

Kriminalfall zu tun (1846)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. April 1846: "Aus dem Württembergischen.

(Privatmitteilung). Den 28. Februar. Vorgestern fand vor dem königlichen

Gerichtshof in Esslingen die Schlussverhandlung in einem sehr schwierigen

Kriminalfall statt. Verteidiger war der israelitische Rechtskonsulent

Kallmann in Heilbronn. Derselbe hat sein Plädoyer mit so viel Scharfsinn,

Geistesgegenwart, Humanität und Beredsamkeit ausgeführt, dass ihm, zumal von

Menschenfreunden und Sachkennern, ungemein viel Beifall gezollt wurde..." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. April 1846: "Aus dem Württembergischen.

(Privatmitteilung). Den 28. Februar. Vorgestern fand vor dem königlichen

Gerichtshof in Esslingen die Schlussverhandlung in einem sehr schwierigen

Kriminalfall statt. Verteidiger war der israelitische Rechtskonsulent

Kallmann in Heilbronn. Derselbe hat sein Plädoyer mit so viel Scharfsinn,

Geistesgegenwart, Humanität und Beredsamkeit ausgeführt, dass ihm, zumal von

Menschenfreunden und Sachkennern, ungemein viel Beifall gezollt wurde..." |

Besuch bei Rechtskonsulent Dr. Kallmann in Heilbronn

(1851)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. Oktober 1851 - Aus einem Reisebericht durch Württemberg: "In

Heilbronn kam ich zur Rast. Ich stieg bei meinem Freunde Dr.

Kallmann ab, der mehrere Tage zuvor mit Glück einige der politischen

Angeklagten vor dem Schwurgerichte verteidigt hatte. Aber was hilft's, wenn

auch der Jude sich auszeichnet, im Judenhass sind die politischen Parteien

meistens einig: 'Aristokraten, Demokraten, — sie bieten sich die Hand, — der

Jude wird verbrannt!' Rechtskonsulent Dr. Kallmann ist Stadtrat, dass er

aber Jude ist, kann man ihm nicht verzeihen und deswegen ist es auch am

Geeignetsten, der Jude zieht sich von der politischen Arena zurück. Zum

Vorwurfe muss ich es dem frühem Vorsteher des israelitischen Lesevereins,

Dr. Kallmann, machen, dass er dieses schöne Institut eingehen ließ. Wir

wissen es wohl, wie schwierig es ist, solche Institute wach zu erhalten,

aber ein Mann von wahrer Begeisterung fürs Judentum, und von so poetischem

Gemüte, wie Herr Kallmann, sollte alle Hebel ansetzen, um das Interesse für

die neuere jüdische Literatur unter seinen Glaubensbrüdern lebendig zu

erhalten. Dies ist ja jetzt in Heilbronn um so leichter möglich, als mehrere

israelitische Familien sich dort niedergelassen haben und auch ein jüdischer

Arzt sich dort habilitiert hat." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. Oktober 1851 - Aus einem Reisebericht durch Württemberg: "In

Heilbronn kam ich zur Rast. Ich stieg bei meinem Freunde Dr.

Kallmann ab, der mehrere Tage zuvor mit Glück einige der politischen

Angeklagten vor dem Schwurgerichte verteidigt hatte. Aber was hilft's, wenn

auch der Jude sich auszeichnet, im Judenhass sind die politischen Parteien

meistens einig: 'Aristokraten, Demokraten, — sie bieten sich die Hand, — der

Jude wird verbrannt!' Rechtskonsulent Dr. Kallmann ist Stadtrat, dass er

aber Jude ist, kann man ihm nicht verzeihen und deswegen ist es auch am

Geeignetsten, der Jude zieht sich von der politischen Arena zurück. Zum

Vorwurfe muss ich es dem frühem Vorsteher des israelitischen Lesevereins,

Dr. Kallmann, machen, dass er dieses schöne Institut eingehen ließ. Wir

wissen es wohl, wie schwierig es ist, solche Institute wach zu erhalten,

aber ein Mann von wahrer Begeisterung fürs Judentum, und von so poetischem

Gemüte, wie Herr Kallmann, sollte alle Hebel ansetzen, um das Interesse für

die neuere jüdische Literatur unter seinen Glaubensbrüdern lebendig zu

erhalten. Dies ist ja jetzt in Heilbronn um so leichter möglich, als mehrere

israelitische Familien sich dort niedergelassen haben und auch ein jüdischer

Arzt sich dort habilitiert hat." |

I. Stern wurde in den städtischen Bürgerausschuss

gewählt (1871)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. August 1871: "Heilbronn am Neckar. In dieser Woche

wurde ein hiesiger Kaufmann, Herr Is. Stern, in den städtischen

Bürgerausschuss gewählt. Es ist das erste Mal, dass hier ein Jude zu einem

solchen Ehrenamte berufen wird, da die vorjährige Erwählung des Herrn

Rechtsanwalts Dr. Schloss mehr die Wahl eines Advokaten als die eines

Juden zu bedeuten hatte. Auch hat Herr Stern seine Wahl fast ausnahmslos

christlichen Stimmen zu verdanken. Möge hier und allerwärts das Vorurteil

gegen die Juden immer mehr schwinden und diese sich des öffentlichen

Vertrauens würdig zeigen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. August 1871: "Heilbronn am Neckar. In dieser Woche

wurde ein hiesiger Kaufmann, Herr Is. Stern, in den städtischen

Bürgerausschuss gewählt. Es ist das erste Mal, dass hier ein Jude zu einem

solchen Ehrenamte berufen wird, da die vorjährige Erwählung des Herrn

Rechtsanwalts Dr. Schloss mehr die Wahl eines Advokaten als die eines

Juden zu bedeuten hatte. Auch hat Herr Stern seine Wahl fast ausnahmslos

christlichen Stimmen zu verdanken. Möge hier und allerwärts das Vorurteil

gegen die Juden immer mehr schwinden und diese sich des öffentlichen

Vertrauens würdig zeigen." |

Zum Tod von Rechtsanwalt Dr. Moritz Kallmann (geb. 1815

in Eschenau, gest. 1873 in Heilbronn)

Artikel

in "Jüdische Volkszeitung" vom 7. Oktober 1873: "Heilbronn. In der

ersten Woche des September haben wir einen Mann hier zu Grabe getragen, der

unerwartet schnell seiner Familie, seinem Wirkungskreise, seinen

Glaubensgenossen und Mitbürgern durch den Tod entzogen wurde. Rechtsanwalt

Dr. Moritz Kallmann, geboren 1815 in

Eschenau bei Heilbronn, war dem Studium der jüdischen Theologie

bestimmt. In Nagelsberg bei dem

dortigen tiefgelehrten Rabbinen Hirsch wurde er in die rabbinische

Literatur eingeführt und als er mit 16 Jahren nach

Mannheim in die dortige Talmudschule

kam, ward er ein tüchtiger Jünger des Rabbi Jakob Ettlinger. Er

besuchte das Lyceum und trat von dort in das Gymnasium nach

Stuttgart über. 1835 bezog er die

Universität Tübingen, wo er bis 1839

verblieb und nach erstandenem Staatsprüfungen als Justizreferendar im

Staatsdienste wirkte. 1843 ließ er sich als Rechtsanwalt in Heilbronn

nieder, erwarb sich das Vertrauen seiner Mitbürger, wurde in den Stadtrat

gewählt und war in den städtischen Angelegenheiten tätig. Er war

Mitbegründer der israelitischen Kirchengemeinde und im Kultusvorstande

derselben bis zu seinem Tode. In jüngeren Jahren ein talentvoller

dramatischer Darsteller, war er Mitglied mehrerer Liebhabertheater und hätte

im Dienste der Thalia Rühmliches geleistet; aber auch als Poet war er

produktiv und in Gemeinschaft mit einigen Freunden förderte er manchen

Beitrag in belletristische Zeitschriften. Für das Judentum begeistert, hat

er seine reichen Kenntnisse im jüdischen Schriftentum noch zu erweitern

gesucht. Er starb, kaum 57 Jahre alt, betrauert von seiner Familie, seinen

Glaubensgenossen und Mitbürgern. Er ruhe in Frieden!" Artikel

in "Jüdische Volkszeitung" vom 7. Oktober 1873: "Heilbronn. In der

ersten Woche des September haben wir einen Mann hier zu Grabe getragen, der

unerwartet schnell seiner Familie, seinem Wirkungskreise, seinen

Glaubensgenossen und Mitbürgern durch den Tod entzogen wurde. Rechtsanwalt

Dr. Moritz Kallmann, geboren 1815 in

Eschenau bei Heilbronn, war dem Studium der jüdischen Theologie

bestimmt. In Nagelsberg bei dem

dortigen tiefgelehrten Rabbinen Hirsch wurde er in die rabbinische

Literatur eingeführt und als er mit 16 Jahren nach

Mannheim in die dortige Talmudschule

kam, ward er ein tüchtiger Jünger des Rabbi Jakob Ettlinger. Er

besuchte das Lyceum und trat von dort in das Gymnasium nach

Stuttgart über. 1835 bezog er die

Universität Tübingen, wo er bis 1839

verblieb und nach erstandenem Staatsprüfungen als Justizreferendar im

Staatsdienste wirkte. 1843 ließ er sich als Rechtsanwalt in Heilbronn

nieder, erwarb sich das Vertrauen seiner Mitbürger, wurde in den Stadtrat

gewählt und war in den städtischen Angelegenheiten tätig. Er war

Mitbegründer der israelitischen Kirchengemeinde und im Kultusvorstande

derselben bis zu seinem Tode. In jüngeren Jahren ein talentvoller

dramatischer Darsteller, war er Mitglied mehrerer Liebhabertheater und hätte

im Dienste der Thalia Rühmliches geleistet; aber auch als Poet war er

produktiv und in Gemeinschaft mit einigen Freunden förderte er manchen

Beitrag in belletristische Zeitschriften. Für das Judentum begeistert, hat

er seine reichen Kenntnisse im jüdischen Schriftentum noch zu erweitern

gesucht. Er starb, kaum 57 Jahre alt, betrauert von seiner Familie, seinen

Glaubensgenossen und Mitbürgern. Er ruhe in Frieden!" |

Dr. Löwenstein aus Heilbronn wird Justizassessor in

Tübingen (1876)

Über Lehrer Jakob Löwenstein siehe auf

Seite zu den jüdischen Lehrern in Heilbronn.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 30. August 1876: "Aus Württemberg, Dr. Löwenstein, Sohn des

israelitischen Lehrers Löwenstein in Heilbronn, wurde zum Justizassessor in

Tübingen ernannt und ist der erste Israelit in Württemberg, der ein

richterliches Amt bekleidet." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 30. August 1876: "Aus Württemberg, Dr. Löwenstein, Sohn des

israelitischen Lehrers Löwenstein in Heilbronn, wurde zum Justizassessor in

Tübingen ernannt und ist der erste Israelit in Württemberg, der ein

richterliches Amt bekleidet." |

M.U. nimmt die Erklärung betr. der

Konfessionslosigkeit zurück (1877)

Anmerkung: zu diesem Sachverhalt liegen keine weiteren Informationen vor.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. August 1877: "Heilbronn, 20. August. Den Bemühungen

des hiesigen Königlichen Vorsteher-Amtes ist es mit noch einigen Freunden

gelungen, den Herrn M. U. zu veranlassen, seine abgegebenen Erklärungen,

betreffs der Konfessionslosigkeit zurückzunehmen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. August 1877: "Heilbronn, 20. August. Den Bemühungen

des hiesigen Königlichen Vorsteher-Amtes ist es mit noch einigen Freunden

gelungen, den Herrn M. U. zu veranlassen, seine abgegebenen Erklärungen,

betreffs der Konfessionslosigkeit zurückzunehmen." |

Kritik an jüdischen Viehhändlern, die auch mit Schweinen

handeln (1878)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. Januar 1878: "Heilbronn. Zu meinem größten Bedauern habe

ich Veranlassung zu den in Ihrer geschätzten Zeitung unter der Aufschrift 'Curiosum'

und 'Trauriges Zeichen der Zeit' aus Krefeld und Prag gebrachten

Mitteilungen noch von einer dritten betrübenden Erscheinung zu berichten. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. Januar 1878: "Heilbronn. Zu meinem größten Bedauern habe

ich Veranlassung zu den in Ihrer geschätzten Zeitung unter der Aufschrift 'Curiosum'

und 'Trauriges Zeichen der Zeit' aus Krefeld und Prag gebrachten

Mitteilungen noch von einer dritten betrübenden Erscheinung zu berichten.

Zwei Israeliten, namens Kirchhausen und Grombacher,

veröffentlichen in der hiesigen 'Neckarzeitung' vom 22. Dezember und 1.

Januar zwei jeden wahrhaften Juden schmerzlich berührende Annoncen.

Dieselben lauten:

'Beachtenswerte Anzeige. Heute Samstag den 22. Dezember bringen wir einen

größeren 'Transport prima fetter Ungarschweine im Gasthof zur Linde zum

Verkauf und laden die hiesigen und auswärtigen Herren Metzgermeister dazu

ein. Verkaufstag nur Samstag.

Kirchhausen u. Grombacher.'

'Heilbronn. Ein Neujahrsgeschenk!! Am 'nächsten ersten Freitag im neuen

Jahren bringen wir eine größere Partie primafette Ungarschweine,

größtenteils englischer Rasse, im Gasthof zur Linde hier per Pfund zu 48 Pfg.

zum Verkaufe und laden hiezu die Herren Metzger, sowie Privatleute von hier

und der Umgegend mit der Zusicherung ein, dass wohl weder im Preise noch in

der Qualität der Ware jemand mit uns wird konkurrieren können.'

'Prosit zum Neujahr, 'Zur guten, billigen War!

'Alle kommet um zu kaufen, von Grombacher u. Kirchhausen.'

Wenn dem Juden der Handel mit Schweinen an und für sich religionsgesetzlich

verboten, wenn es in unserer Zeit leider keine seltene Erscheinung ist, dass

Juden den Sabbat öffentlich entweihen, so ist es aber gewiss unerhört und

wohl noch nie dagewesen, dass Juden im Glauben der Väter so weit

herabgesunken und sich nicht scheuen, aller Welt öffentlich anzuzeigen, dass

ihr 'Verkaufstag nur Samstag' ist." |

Zum Tod von Maier Strauß

(1885)

Anmerkung: Der Weinhändler Maier Strauß ist am 3. November 1803 in

Weikersheim geboren als Sohn des

Kaufmanns Hona Strauß und seiner Frau Klara geb. Sigel. Maier Strauß war seit

dem 9. Juni 1835 verheiratet mit Klara geb. Kohn, eine am 8. Mai 1814 in

Crailsheim geborene Tochter des Moses Löw

Kohn und der Bräunle /Babette geb. Löser. Die beiden hatten sieben - zwischen

1836 und 1848 noch in Weikersheim geborene - Kinder, von denen fünf noch im

Kindesalter verstorben sind. Maier Strauß war seit 1857 Bürger in Heilbronn.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Juni 1885: "Heilbronn a. N. Wieder hat der Tod eine

Lücke in die so lichten Reihen der Frommen gerissen. Am Freitag, dem 19. d.,

wurde seinem Wunsche gemäß Herr Maier Strauß von hier in seiner Geburtsstadt

Weikersheim, um deren israelitische

Gemeinde er sich als langjähriger Vorsteher große Verdienste erworben, an

der Seite seiner vor 3 1/2 Jahren entschlafenen Gattin zur ewigen Ruhe

gebettet. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Juni 1885: "Heilbronn a. N. Wieder hat der Tod eine

Lücke in die so lichten Reihen der Frommen gerissen. Am Freitag, dem 19. d.,

wurde seinem Wunsche gemäß Herr Maier Strauß von hier in seiner Geburtsstadt

Weikersheim, um deren israelitische

Gemeinde er sich als langjähriger Vorsteher große Verdienste erworben, an

der Seite seiner vor 3 1/2 Jahren entschlafenen Gattin zur ewigen Ruhe

gebettet.

Ausgestattet mit seltenen Gaben des Geistes und Herzens hat der Verewigte

diese von frühester Jugend an bis 2 Tage vor seinem, am Abend des 4. Tamus

erfolgten Tode, im Dienst seiner Religion und zum Wohl seiner Nebenmenschen

zu verwerten gewusst. Als Jude und Mensch gleich verehrungswürdig hat er

durch seine ungeheuchelte Frömmigkeit sich allgemeine Achtung erworben. Er

war ein echter Biedermann, Freund alles Edeln, ein wahrer Mensch, der

Frieden liebt und diesem nachstrebt. Mit einem umfassenden Wissen in der

jüdischen Lehre verband er zugleich auch den unbeugsamen Willen nach den

Vorschriften derselben zu handeln und kein Opfer zu scheuen, wo es galt, die

Gebote unserer heiligen Religion in herkömmlicher Weise zu erfüllen. Schon

vor dem Bestehen der neuen Synagoge, als ein reformierter Gottesdienst mit

Begleitung eines Harmoniums hier eingeführt wurde, hat der Verblichene mit

aller nötigen Ausstattung im eigenen Hause aus eigene Kosten einen Betsaal

errichtet, wo er täglich mit dem vorgeschriebenen Minjan Morgens und

Abends, meist selbst als Vorbeter, sowie auch als Bal Tokea, mit

ergreifender Innigkeit und Pünktlichkeit seine Andacht verrichtete.

Leider hatte er seit 2 Dezennien nach Vornahme einer unglücklichen Operation

sein Augenlicht verloren; dennoch hatte er mit seinem scharfen Geistesblicke

für alle Fragen und Fälle des Lebens ein lebhaftes Interesse. Ein Beweis

seines unbegrenzten Gottvertrauens, seiner wahrhaft edlen Frömmigkeit,

seiner treuen Hingebung an den göttlichen Willen ist es, dass während dieser

ganzen Zeit kein Wort der Klage über seine Lippen gekommen, selbst da nicht,

als vor etwa 7 Jahren ein Schlaganfall seine edle Gattin auf ein 3-jähriges

Krankenlager warf und ihn, den Gepflegten, nun zum Pfleger berief, welche

Aufgabe er in rührendster Weise mit Sohn und Tochter teilte.

Hand in Hand mit seiner seligen Gattin hat er in schönster Weise alle die

Pflichten der Wohltätigkeit (Gemilut Chesed) erfüllt;

mildtätig, allezeit zu körperlichen Leistungen so lange bereit, als seine

Natur es gestattete, war er im wahrhaften Sinne ein Vater aller Bedrängten.

Ja, wir dürfen es aussprechen, sein Leben rechtfertigt seinen Ruf. Sanft

hauchte der Edle nach kurzem Leiden in dem hohen Alter von fast 82 Jahren

seine reine Seele aus. Möge er im Himmel den verdienten Lohn für seine guten

Werke finden! Das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen." |

Rechtsanwalt Schloß wurde als Obmann des

Bürgerausschusses gewählt (1889)

Anmerkung: Jakob David Schloss ist am 14. November 1831 in

Laudenbach geboren als Sohn des dortigen

Viehhändlers David Schloss (1797-1865) und seiner Frau Esther geb. Dalheimer

(1798 Aufhausen -?). Jakob Schloss

heiratete am 28. April 1861 Mathilde geb. Hofmann (geb. 7. Februar 1862 in

Walldorf). Jakob Schloß war in Heilbronn als

Rechtskonsulent/Rechtsanwalt tätig. Er starb am 22. Februar 1910, seine Frau war

schon am 2. Mai 1904 gestorben.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. Januar 1889: "Heilbronn a. N. Als ein freudiges Ereignis

und als Lichtschimmer in den vielfach herrschenden sozialen

Missverhältnissen kann von hier mitgeteilt werden, dass hier heute Herr

Rechtsanwalt Schloß, ein guter Jehudi im wahren Sinne des Wortes, mit

nahezu Tausend Stimmen als Obmann des Bürgerausschusses

(Stadtverordnetenvorsteher) gewählt wurde. In der hiesigen israelitischen

wie in der politischen Gemeinde herrscht darüber allgemeine Freude, und Herr

Schloß, der sich sowohl als Mensch, wie als Anwalt eines gleich

ausgezeichneten Rufes erfreut, darf in der Berufung zu so hoher

Ehrenstellung den Ausdruck der allgemeinen Beliebtheit, der er sich erfreut

und einen Beweis der ihm allüberall entgegengebrachten Hochachtung und

Werthschätzung erkennen. Anderseits beweist diese Wahl, dass die

Anhänglichkeit an dem Väterglauben kein Hindernis im öffentlichen Leben

bildet." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. Januar 1889: "Heilbronn a. N. Als ein freudiges Ereignis

und als Lichtschimmer in den vielfach herrschenden sozialen

Missverhältnissen kann von hier mitgeteilt werden, dass hier heute Herr

Rechtsanwalt Schloß, ein guter Jehudi im wahren Sinne des Wortes, mit

nahezu Tausend Stimmen als Obmann des Bürgerausschusses

(Stadtverordnetenvorsteher) gewählt wurde. In der hiesigen israelitischen

wie in der politischen Gemeinde herrscht darüber allgemeine Freude, und Herr

Schloß, der sich sowohl als Mensch, wie als Anwalt eines gleich

ausgezeichneten Rufes erfreut, darf in der Berufung zu so hoher

Ehrenstellung den Ausdruck der allgemeinen Beliebtheit, der er sich erfreut

und einen Beweis der ihm allüberall entgegengebrachten Hochachtung und

Werthschätzung erkennen. Anderseits beweist diese Wahl, dass die

Anhänglichkeit an dem Väterglauben kein Hindernis im öffentlichen Leben

bildet." |

Rechtsanwalt Rosengart wird in den städtischen Gemeinderat

gewählt (1889)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Dezember 1889: "Heilbronn a. N., 10. Dezember. Bei der

gestrigen Gemeinderatswahl wurde erstmals seit Bestehen der hiesigen

israelitischen Gemeinde auch ein Mitglied derselben, Herr Rechtsanwalt

Rosengart, glänzend gewählt. Obwohl derselbe erst einige Jahre hier und

noch ein sehr junger Mann ist, gelang es ihm doch in kurzer Zeit, sich durch

die Beliebtheit bei seinen Mitbürgern auf diesen Ehrenposten berufen zu

sehen. Es beweist dies aufs Neue, dass der Antisemitismus am hiesigen Platze

keinen Boden hat, da auch der dermalige Stadtverordneten-Vorstand Israelit

ist. W." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Dezember 1889: "Heilbronn a. N., 10. Dezember. Bei der

gestrigen Gemeinderatswahl wurde erstmals seit Bestehen der hiesigen

israelitischen Gemeinde auch ein Mitglied derselben, Herr Rechtsanwalt

Rosengart, glänzend gewählt. Obwohl derselbe erst einige Jahre hier und

noch ein sehr junger Mann ist, gelang es ihm doch in kurzer Zeit, sich durch

die Beliebtheit bei seinen Mitbürgern auf diesen Ehrenposten berufen zu

sehen. Es beweist dies aufs Neue, dass der Antisemitismus am hiesigen Platze

keinen Boden hat, da auch der dermalige Stadtverordneten-Vorstand Israelit

ist. W." |

Stiftungen des verstorbenen Papierfabrikanten Friedrich von

Rauch (nichtjüdisch, 1890)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. November 1890: "Heilbronn a. N., 7. November. Der

kürzlich verstorbene Papierfabrikant Friedrich v. Rauch hat neben anderen

Stiftungen der Stadtgemeinde testamentarisch ein Kapital von Mark 10.000

überwiesen, mit dessen Zinsen alljährlich würdige Schüler der Kaufmännischen

gewerblichen Fortbildungsschule ohne Unterschied der Konfession unterstützt

werden sollen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. November 1890: "Heilbronn a. N., 7. November. Der

kürzlich verstorbene Papierfabrikant Friedrich v. Rauch hat neben anderen

Stiftungen der Stadtgemeinde testamentarisch ein Kapital von Mark 10.000

überwiesen, mit dessen Zinsen alljährlich würdige Schüler der Kaufmännischen

gewerblichen Fortbildungsschule ohne Unterschied der Konfession unterstützt

werden sollen." |

25-jähriges Amtsjubiläum von Nathan Wachs als

Vorstand der Verwaltung der israelitischen Kirchenpflege

(1892)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 28. Juli 1892: "Heilbronn, 15. Juli (1892). Herr

Nathan Wachs feierte am 1. dieses Monats sein 25-jähriges Jubiläum

als Vorstand der Verwaltung der israelitischen Kirchenpflege. Die

Oberkirchenbehörde würdigte in einem Schreiben die hervorragenden

Verdienste des Jubilars sowohl im Allgemeinen als insbesondere während

der Anlage des Friedhofes und des Synagogenbaues. Dieses Dokument wurde

gestern Herrn Wachs durch das Gesamtkollegium des Kirchenvorsteheramtes

übergeben; Herr Rabbiner Kahn hielt dabei eine längere Ansprache.

Die hohe Behörde schloss ihr Schreiben mit dem Wunsche: 'Es möge Herrn

Wachs vergönnt sein, die Kirchenpflege in ebenso vorzüglicher als

pflichtgetreuer Weise noch lange Jahre zu verwalten zum Heile und Segen

der israelitischen Gemeinde Heilbronn.'" Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 28. Juli 1892: "Heilbronn, 15. Juli (1892). Herr

Nathan Wachs feierte am 1. dieses Monats sein 25-jähriges Jubiläum

als Vorstand der Verwaltung der israelitischen Kirchenpflege. Die

Oberkirchenbehörde würdigte in einem Schreiben die hervorragenden

Verdienste des Jubilars sowohl im Allgemeinen als insbesondere während

der Anlage des Friedhofes und des Synagogenbaues. Dieses Dokument wurde

gestern Herrn Wachs durch das Gesamtkollegium des Kirchenvorsteheramtes

übergeben; Herr Rabbiner Kahn hielt dabei eine längere Ansprache.

Die hohe Behörde schloss ihr Schreiben mit dem Wunsche: 'Es möge Herrn

Wachs vergönnt sein, die Kirchenpflege in ebenso vorzüglicher als

pflichtgetreuer Weise noch lange Jahre zu verwalten zum Heile und Segen

der israelitischen Gemeinde Heilbronn.'" |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Juli 1892: "In Heilbronn feierte vorige Woche der

israelitische Kirchenpfleger Nathan Wachs sein 25-jähriges

Jubiläum und durfte sich dabei auch eines sehr anerkennenden

Glückwunschschreibens der Königlichen israelitischen Oberkirchenbehörde

erfreuen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Juli 1892: "In Heilbronn feierte vorige Woche der

israelitische Kirchenpfleger Nathan Wachs sein 25-jähriges

Jubiläum und durfte sich dabei auch eines sehr anerkennenden

Glückwunschschreibens der Königlichen israelitischen Oberkirchenbehörde

erfreuen." |

Der städtische Gemeinderat und der Bürgerausschuss tagen unter dem

Vorsitz von zwei jüdischen Gemeindemitgliedern

(1896)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. August 1896: "Heilbronn, 11. August. Die bürgerlichen

Kollegien (Gemeinderat und Bürgerausschuß) tagten unter dem Vorsitz zweier

Glaubensgenossen, ersterer unter dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalts Schloß

z. Zt. Stellvertreter des Oberbürgermeisters, letzterer unter dem Vorsitz

des stellvertretenden Obmanns W. M. Wolf." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. August 1896: "Heilbronn, 11. August. Die bürgerlichen

Kollegien (Gemeinderat und Bürgerausschuß) tagten unter dem Vorsitz zweier

Glaubensgenossen, ersterer unter dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalts Schloß

z. Zt. Stellvertreter des Oberbürgermeisters, letzterer unter dem Vorsitz

des stellvertretenden Obmanns W. M. Wolf." |

90. Geburtstag von Babette Mayer

(1899)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 28. September 1899: "Heilbronn am Neckar. Am Hoschanna

Rabah beging die hiesige Frau Babette Mayer mit Gottes Hilfe

ihren 90. Geburtstag. Frau Mayer ist in dem altehrwürdigen, durch seine

frühere Jeschiwa (Talmudschule) bekannten Schwarzwalddorfe Mühringen

geboren, war in Horkheim bei Heilbronn

verheiratet und ist in den 70er-Jahren mit ihren Söhnen, denen sie stets

ein Gegenstand zarter Liebe und Aufmerksamkeit und religiöses Vorbild

gewesen, hierher gezogen. Die Frau hat das seltene Glücke körperlicher

und geistiger Frische und war am jüngsten Jom Kippur von Anfang

bis Schluss des Gottesdienstes fastend in der Synagoge. Es ist ein

Vergnügen sich mit ihr über Judentum zu unterhalten und sie mit

leuchtenden Blicken Stückchen aus ihrem durch Lektüre von Ze*enah

U-Re'enah (vgl. Artikel)

und anderen populären jüdischen Schriften erworbenen Schatze auskramen

zu hören; fast sämtliche Gebete und Psalmen kann sie auswendig beten.

Möge der ehrwürdigen Matrone noch eine Reihe gesunder Jahre beschieden

sein!" Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 28. September 1899: "Heilbronn am Neckar. Am Hoschanna

Rabah beging die hiesige Frau Babette Mayer mit Gottes Hilfe

ihren 90. Geburtstag. Frau Mayer ist in dem altehrwürdigen, durch seine

frühere Jeschiwa (Talmudschule) bekannten Schwarzwalddorfe Mühringen

geboren, war in Horkheim bei Heilbronn

verheiratet und ist in den 70er-Jahren mit ihren Söhnen, denen sie stets

ein Gegenstand zarter Liebe und Aufmerksamkeit und religiöses Vorbild

gewesen, hierher gezogen. Die Frau hat das seltene Glücke körperlicher

und geistiger Frische und war am jüngsten Jom Kippur von Anfang

bis Schluss des Gottesdienstes fastend in der Synagoge. Es ist ein

Vergnügen sich mit ihr über Judentum zu unterhalten und sie mit

leuchtenden Blicken Stückchen aus ihrem durch Lektüre von Ze*enah

U-Re'enah (vgl. Artikel)

und anderen populären jüdischen Schriften erworbenen Schatze auskramen

zu hören; fast sämtliche Gebete und Psalmen kann sie auswendig beten.

Möge der ehrwürdigen Matrone noch eine Reihe gesunder Jahre beschieden

sein!" |

Dr.

Hermann Strauß aus Heilbronn wird außerordentlicher Professor an der Charité

in Berlin (1902)

Anmerkung: es handelt sich um Hermann Strauß (geb. 28. April 1868 als Sohn

des Kaufmanns Heinrich Strauß und seiner Frau Röschen geb. Oppenheimer in

Heilbronn, umgekommen 17. Oktober 1944 im Ghetto Theresienstadt); Strauß wurde

1910 Chefarzt der inneren Abteilung im jüdischen Frankenhaus in Berlin; 1918

wurde er auf Grund seiner Verdienste um zwei Lazarette zum Geheimen Staatsrat

ernannt; 1933 verlor er seine Lehrbefugnis. Seine Frau Elsa geb. Isaac ist

gleichfalls im Ghetto Theresienstadt umgekommen. An Hermann Strauß erinnert ein

"Stolperstein" in Berlin-Charlottenburg, Kurfürstendamm

184.

weitere Informationen zu seiner Biographie siehe Wikipedia-Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Strauß_(Arzt).

Vgl.

Literatur: Hermann Strauß: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt Vgl.

Literatur: Hermann Strauß: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt

"Für meine Enkel niedergeschrieben" – unter dieser Überschrift verfasst der renommierte Berliner Internist Hermann Strauß (1868–1944) Ende 1941 seine autobiographischen Notizen. In einer jüdischen Familie in Heilbronn aufgewachsen, beschreibt er darin seine ambitionierte medizinische Ausbildung an der Charité und seine Tätigkeit im Jüdischen Krankenhaus in Berlin. Hochengagiert leistet Strauß wegweisende wissenschaftliche Beiträge für die Spezialgebiete der Nephrologie und Gastroenterologie. Er ist publizistisch höchst produktiv und wirkt in einer Vielzahl von Fachgesellschaften mit. Strauß ist auch nach 1933 im Berliner Jüdischen Krankenhaus ärztlich tätig. 1942 werden er und seine Ehefrau deportiert. Seine Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt sind ein einzigartiges Zeitdokument eines Mitgliedes des dortigen Ältestenrates. Strauß stirbt im Oktober 1944 in Theresienstadt an den Folgen eines Herzinfarktes.

Hermann Strauß: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt.

Herausgegeben von Harro Jenss und Peter Reinicke. Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Harro Jenss.

Mit einem Vorwort von Irene Hallmann-Strauß

Mit Faksimiles seiner maschinenschriftlichen Aufzeichnungen. 168 Seiten, Halbleinen mit Lesebändchen, 23 Abbildungen.

Verlag Hentrich & Hentrich Berlin 2014. ISBN: 978-3-95565-048-3, EUR 24,90.

Link

zur Verlagsseite.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 31. Oktober 1902: "Zu außerordentlichen Professoren ernannt

sind die Privatdozenten in der medizinischen Fakultät der Berliner

Universität: Dr. Heinrich Rosin, ein Sohn des seligen Dr. David

Rosin, Assistent Senators, Dr. Max Hugo Michaelis und Dr.

Hermann Strauß. Michaelis, der 1869 in Berlin geboren wurde, ist Assistent

von Leydens an der ersten medizinischen Klinik der Charité. Strauß

stammt aus Heilbronn, wo er 1868 geboren wurde, und ist seit 1895

Assistent bei Senator an der dritten medizinischen Klinik der

Charité." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 31. Oktober 1902: "Zu außerordentlichen Professoren ernannt

sind die Privatdozenten in der medizinischen Fakultät der Berliner

Universität: Dr. Heinrich Rosin, ein Sohn des seligen Dr. David

Rosin, Assistent Senators, Dr. Max Hugo Michaelis und Dr.

Hermann Strauß. Michaelis, der 1869 in Berlin geboren wurde, ist Assistent

von Leydens an der ersten medizinischen Klinik der Charité. Strauß

stammt aus Heilbronn, wo er 1868 geboren wurde, und ist seit 1895

Assistent bei Senator an der dritten medizinischen Klinik der

Charité." |

Nathan

Wachs tritt nach 36 Jahren von seinem Amt als Kirchenpfleger und

Kirchenvorsteher zurück (1904)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1904:

"Heilbronn, 22. April (1904). Herr Nathan Wachs hier hat in

der hiesigen israelitischen Gemeinde 36 Jahre lang als Kirchenpfleger und

Kirchenvorsteher gewirkt, zu welchen Ehrenämtern ihn das Vertrauen seiner

Mitbürger berufen hat. Aus Gesundheitsrücksichten musste er eine

Wiederwahl ablehnen. Als Zeichen der Anerkennung für seine

ersprießlichen Dienste wurde ihm nun am vergangenen Sabbat von dem

israelitischen Kirchenvorsteheramt eine schön ausgestattete Adresse

überreicht, in welcher seine rühmlichen Verdienste um unsere Gemeinde

hervorgehoben und ihm gebührender Dank ausgesprochen ist.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1904:

"Heilbronn, 22. April (1904). Herr Nathan Wachs hier hat in

der hiesigen israelitischen Gemeinde 36 Jahre lang als Kirchenpfleger und

Kirchenvorsteher gewirkt, zu welchen Ehrenämtern ihn das Vertrauen seiner

Mitbürger berufen hat. Aus Gesundheitsrücksichten musste er eine

Wiederwahl ablehnen. Als Zeichen der Anerkennung für seine

ersprießlichen Dienste wurde ihm nun am vergangenen Sabbat von dem

israelitischen Kirchenvorsteheramt eine schön ausgestattete Adresse

überreicht, in welcher seine rühmlichen Verdienste um unsere Gemeinde

hervorgehoben und ihm gebührender Dank ausgesprochen ist.

Möge es ihm vergönnt sein, sich dieser Ehrung noch recht lange erfreuen

zu dürfen." |

Kaufmann

Julius Spiegelthal wird ausgezeichnet (1907)

70. Geburtstag von Bürgerausschussmitglied W. M. Wolf

(1908)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 31. Januar 1908: "Heilbronn. Das Bürgerausschussmitglied

der Stadtgemeinde Heilbronn W. M. Wolf feierte dieser Tage seinen

70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurden dem Jubilar sowohl von den

bürgerlichen Kollegien als auch von Seiten der israelitischen Gemeinde und

der verschiedenen Vereine, denen er angehört, zahlreiche Ovationen zu Teil,

die von der allgemeinen Beliebtheit und Wertschätzung, deren der Jubilar

sich in weiten Kreisen der Heilbronner Bürgerschaft erfreut, bereites

Zeugnis ablegen. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 31. Januar 1908: "Heilbronn. Das Bürgerausschussmitglied

der Stadtgemeinde Heilbronn W. M. Wolf feierte dieser Tage seinen

70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurden dem Jubilar sowohl von den

bürgerlichen Kollegien als auch von Seiten der israelitischen Gemeinde und

der verschiedenen Vereine, denen er angehört, zahlreiche Ovationen zu Teil,

die von der allgemeinen Beliebtheit und Wertschätzung, deren der Jubilar

sich in weiten Kreisen der Heilbronner Bürgerschaft erfreut, bereites

Zeugnis ablegen.

Oberbürgermeister Dr. Göbel überbrachte dem Jubilar, der seit fast drei

Jahrzehnten den Bürgerausschuss als stellvertretender Obmann angehört, die

Glückwünsche der Stadtverwaltung unter Überreichung eines

Blumenarrangements.

In besonders festlicher Weise wurde des Jubilars in der Generalversammlung

des israelitischen Unterstützungsvereins gedacht, dessen Vorstand

Herr Wolf ist. Hier wies Herr Nathan auf die hervorragende Verdienste

des Jubilars als Mitbürger unserer Stadt, als Gemeindegenosse und als

Vorsitzender des Unterstützungsvereins hin und sprach ihm den innigsten Dank

und die wärmsten Glückwünsche aus. Alsdann verlas er die vom

Gesamtausschusse des Unterstützungvereins überreichte, künstlerisch

ausgestalte Adresse an den Jubelgreis. - Alexander Amberg

kennzeichnete, ausgehend vom kürzlich gefeierten 50-jährigen Jubiläum des

israelitischen Wohltätigkeitsvereins die außergewöhnliche Wirksamkeit und

Persönlichkeit des 70-jährigen Jubilar, seine selbstverleugnende,

überzeugungstreue, auch durch Misserfolge und Undank oder Beifall nicht

abzuschwächende Handlungsweise, sein reiches Wissen und Können, seinen

rastlosen Fleiß, seine edeldenkende Gesinnung, seine Herzensbildung. Mit der

Gründung der hiesigen israelitischen Gemeinde fällt seine Ansiedlung hier

zusammen: das Wachstum und Gedeihen dieser Gemeinde sei hauptsächlich ihm zu

verdanken. Rabbiner Kahn verließ seiner Freude darüber Ausdruck, dass

der Gefeierte es verstanden habe, in der israelitischen Gemeinde mit ihren

sozial-religiösen Aufgaben gleiche Erfolge zu erzielen wie in der

politischen Gemeinde. - Liebmann Strauß übermittelte namens des

Wohltätigkeitsvereins, dem M. W. Wolf seit 35 Jahren als Ausschussmitglied

angehört, die wärmsten Glückwünsche und brachte eine Adresse zur Verlesung.

Tief ergriffen, in wenigen schlichten Worten, dankte der Jubilar. Er schloss

seine Worte: 'Möge die Einigkeit der israelitischen Gemeinde, die sich heute

so schön gezeigt, auch in Zukunft bestehen!'" |

| |

|

Ergänzendes Dokument

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries): Postkarte

von W.M. Wolf an die

Gebrüder Reis in Heidelberg (1888) |

|

|

|

Es handelt sich um eine Postkarte geschäftlicher Art von W. M. Wolf an die Gebrüder Reis in Heidelberg,

die am 13. September 1888 verschickt wurde. Wolf Manasse Wolf ließ sich bereits 1862 in Heilbronn nieder und gründete dort eine Sortieranstalt für Lumpen, welche die beiden

Heilbronner Papierfabriken belieferte. Als Wolf Manasse Wolf 1916 starb, übernahmen die Söhne Julius Wolf und Hermann Wolf die Firma.

Wolf Manasse Wolf war auch über Jahrzehnte Mitglied im Bürgerausschuss der Stadt Heilbronn und wurde hierfür an seinem

70. Geburtstag von der Stadt Heilbronn geehrt (siehe oben). Zudem war er Gründer und Vorstand des "Vereins der unteren Stadt".

Lazarus und Simon Reis aus Wollenberg gründeten 1856

in Heidelberg eine Lumpenanstalt und 1871 eine Kunstwolle-Fabrik. Lazarus Reis liegt begraben auf dem

Bergfriedhof / Neuer jüdischer Friedhof in

Heidelberg - Foto

des Grabsteines.

Quellen: https://eichgasse1.wordpress.com/2013/03/11/wolf-manasse-wolf/

http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=hnn-0018

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Heilbronn:

Bismarckstraße 15 - Hermann Wolf

http://www.stolpersteine-heilbronn.de/stolpersteine2012_informationen.pdf

Bismarckstr. 15

Heidelberger Geschichtsverein e.V. - www.haidelberg.de

http://www.s197410804.online.de/ABC/ABCfirmen.htm#R |

Zum Tod von Liebmann Strauß

(1908)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. September 1908: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. September 1908: |

Isidor

Flegenheimer wird Eisenbahnbeirat in der Handelskammer (1911)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 27. Januar 1911: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 27. Januar 1911: |

Goldene Hochzeit von Leopold Rosenberg und Lina geb. Stiefel

(1913)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 20. Juni 1913:

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 20. Juni 1913: |

Vizewachtmeister Hugo Kern wird zum Leutnant

befördert (1918)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 15. Februar 1918: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 15. Februar 1918: |

70. Geburtstag von Oberkirchenvorsteher Louis Reis

(1921)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. Februar 1921: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. Februar 1921: |

Zum Tod von Alex Amberg

(1924)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Juli 1924: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Juli 1924: |

Zum Tod von David Reis

(1925)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Dezember 1925: "Personalien. David Reis - er ruhe in

Frieden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Dezember 1925: "Personalien. David Reis - er ruhe in

Frieden.

Heilbronn, 10. Dezember. Ein imposanter Leichenzug, wie ihn Heilbronn

wohl noch selten gesehen, bewegte sich am Nachmittage des 16. Kislew durch

die Straßen der Stadt. Fast jede Familie der jüdischen Gesamtgemeinde war in

ihm vertreten; die Religionsgesellschaft 'Adaß Jeschuru' war vollzählig

erschienen; auch zahlreiche andersgläubige Mitbürger unserer Stadt waren bei

dem Leichenbegängnis zu sehen. Galt es doch, den beliebten, geachteten und

in allen jüdischen und nichtjüdischen Kreisen Heilbronns wohl bekannten

David Reis zur letzten Ruhe zu bestatten. Infolge der starken

Beteiligung bei der Beerdigung mussten die Trauerzeremonien außerhalb der

Leichenhalle des vorgenommen werden. Zum ersten Male seit Bestehen der

hiesigen Religionsgesellschaft waren die Amtshandlungen bei der Beerdigung

einzig und allein in die Hände der Funktionäre der Religionsgesellschaft

gelegt. Zuerst würdigte Herr Rabbiner Dr. Feinberg in

wohldurchdachter und formvollendeter Rede den Verblichenen als Mensch und

Jehudi. Den Dank und die warme Anerkennung für die aufopfernde Tätigkeit des

Verstorbenen für die Religionsgesellschaft erstattete deren 2. Vorsitzender,

Herr Hermann Wollenberger. War doch David Reis - er ruhe in Frieden -

der Begründer der Religionsgesellschaft Heilbronn und deren erstes

Vorstandsmitglied seit ihrem Bestehen bis heute und war doch diese seine

Gemeinde und ihr Gedeihen im vollsten Sinne des Wortes sein Lebensziel. Seit

Jahrzehnten im Vorstande des die Gesamtgemeinde umfassenden

Wohltätigkeitsvereins Chewrat gemilut chassodim erfreute sich der

Dahingeschiedene der Beliebtheit und Anerkennung aller Gemeindemitglieder,

was im Auftrage des 'Wohltätigkeitsvereins' seitens des Herrn Rabbiner Dr.

Feinberg besonders hervorgehoben wurde. Für den Landesverband zur Wahrung

der Interessen des gesetzestreuen Judentums in Württemberg, zu dessen

Gründern der Verstorbene gehörte und in dessen Vorstand seit seinem Bestehen

der Verewigte saß, sprach Herr Moses Herz -

Hall Worte des ehrenden, treuen und dankbaren Gedenkens. Im Namen der

Familie zeichnete der Schwiegersohn, Herr Josef Hirsch - Halberstadt, die

Persönlichkeit und Charaktergröße des Dahingeschiedenen in warmen und

bewegten Worten. Zum Schluss wies noch ein weiteres Mitglied der Familie,

Herr Ignaz Aron - Frankfurt, auf die eminente religiöse Überzeugung und

Glaubensstärke des Verstorbenen hin, die ihn, von vielen verkannt und nicht

verstanden, zur Gründung der Religionsgesellschaft veranlasste und so hier

eine Pflanzstätte für das gesetzestreue Judentum schaffen ließ.

So ist denn mit David Reis - er ruhe in Frieden - eine Persönlichkeit

von dannen gegangen, die im Kreise ihrer Familie, im engeren Kreise ihrer

Gesinnungsgenossen, in der Gesamtgemeinde Heilbronns, aber auch weit über

das Weichbild der Stadt hinaus, in weiten Kreisen des gesetzestreuen

Judentums eine kaum auszufüllende Lücke hinterlässt. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens. — Eine weitere Würdigung des

Dahingeschiedenen, insbesondere sein Verhältnis zu seiner Gemeinde, soll -

so G'tt will - am Ende des Schloschim (Trauermonat)

-einem Hesped (Trauerrede) Vorbehalten werden." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 3. Dezember 1925: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 3. Dezember 1925: |

Zum Tod von Amanda Schloß geb. Frank

(1929)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. Februar 1929: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. Februar 1929: |

Rechtsanwalt Max Rosengart wird Ehrenbürger der Stadt

Heilbronn (1930)

Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"

vom 15. Juli 1930: Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"

vom 15. Juli 1930: |

Zum Tod von Baruch Reis (1930)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. August 1930: "Heilbronn a. N., 31. Juli. Am 6. Tamus

traf unsere Religionsgesellschaft ein hartes Geschick. Nach langem, schwerem

Leiden atmete unser braver Baruch Reis seine reine Seele aus, kaum

63-jährig. Er gehörte noch zu der immer seltener werdenden alten, guten Art

Baalebattim (Hausvätern), die auch durch schwere und schwerste erwerbliche

Arbeit sich nicht von ihrer Liebe zum Hause G'ttes abbringen ließen.

Altväterliche Weise erklang aus seinem Munde, wenn er ehrfurchtvoll und

begeistert an den Sabbaten und Festen zum Amud trat, und mit reger

Teilnahme verfolgte er jedes Wort einer Predigt und eines Lehrvortrages. In

schwerer Zeit folgte er seinem auch vorzeitig dahingerafften Bruder im Amte

des Vorstandes seiner Adas Jeschurun, aus Pflichteifer, ohne jeden Ehrgeiz.

Auch seinem friedlichen, vorbildlichen und innigen Familienleben konnte

seine fleißige geschäftliche Arbeit nicht Abbruch tun. Er fehlt nun

vorzeitig seiner schwergeprüften Witwe, seinen Kindern und seiner Gemeinde,

die er aufblühen sah und an deren Gedeihen er unsterbliches Mitverdienst

sich erworben hat. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. August 1930: "Heilbronn a. N., 31. Juli. Am 6. Tamus

traf unsere Religionsgesellschaft ein hartes Geschick. Nach langem, schwerem

Leiden atmete unser braver Baruch Reis seine reine Seele aus, kaum

63-jährig. Er gehörte noch zu der immer seltener werdenden alten, guten Art

Baalebattim (Hausvätern), die auch durch schwere und schwerste erwerbliche

Arbeit sich nicht von ihrer Liebe zum Hause G'ttes abbringen ließen.

Altväterliche Weise erklang aus seinem Munde, wenn er ehrfurchtvoll und

begeistert an den Sabbaten und Festen zum Amud trat, und mit reger

Teilnahme verfolgte er jedes Wort einer Predigt und eines Lehrvortrages. In

schwerer Zeit folgte er seinem auch vorzeitig dahingerafften Bruder im Amte

des Vorstandes seiner Adas Jeschurun, aus Pflichteifer, ohne jeden Ehrgeiz.

Auch seinem friedlichen, vorbildlichen und innigen Familienleben konnte

seine fleißige geschäftliche Arbeit nicht Abbruch tun. Er fehlt nun

vorzeitig seiner schwergeprüften Witwe, seinen Kindern und seiner Gemeinde,

die er aufblühen sah und an deren Gedeihen er unsterbliches Mitverdienst

sich erworben hat. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Chower-(Ehrenrabbiner-)Titel für Dr. A. Würzburger

(1931)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. Oktober 1931: "Heilbronn, 5. Oktober. Eine

wohlverdiente Ehrung wurde Herrn Dr. A. Würzburger zuteil, als er

anlässlich seines 65. Geburtstages mit dem Chower-Titel ausgezeichnet

wurde. Das zum größten Teil durch aufopferndes Selbststudium erworbene Maß

jüdischen Wissens verbreitet der auch anderweitig so Vielbeschäftigte bei

Jung und Alt in beispielloser Weise. Die Teilnehmer seiner anregenden

Schiurim (Lernstunden) werden dem Jubilar den Dank dafür zu zollen

wissen und wünschen ihm noch recht langes Wirken zum Guten des

Allgemeinheit." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. Oktober 1931: "Heilbronn, 5. Oktober. Eine

wohlverdiente Ehrung wurde Herrn Dr. A. Würzburger zuteil, als er

anlässlich seines 65. Geburtstages mit dem Chower-Titel ausgezeichnet

wurde. Das zum größten Teil durch aufopferndes Selbststudium erworbene Maß

jüdischen Wissens verbreitet der auch anderweitig so Vielbeschäftigte bei

Jung und Alt in beispielloser Weise. Die Teilnehmer seiner anregenden

Schiurim (Lernstunden) werden dem Jubilar den Dank dafür zu zollen

wissen und wünschen ihm noch recht langes Wirken zum Guten des

Allgemeinheit." |

Zum Tod von Hermann Wollenberger, langjähriger 2.

Vorsitzender der Israelitischen Religionsgesellschaft

(1932)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. April 1932: "Heilbronn a. N., 4. April. Einen ihrer

rührigsten Mitarbeiter hat die hiesige Israelitische Religionsgesellschaft

leider mit dem Hinscheiden ihres langjährigen 2. Vorsitzenden, Herrn Hermann

Wollenberger - er ruhe in Frieden - verloren. Im Verein mit

den Gebrüdern Reis und noch einigen Gesinnungsgenossen war er vor zwei

Jahrzehnten Mitbegründer dieser Vereinigung, die unter großen Opfern und mit

anerkennenswerter Energie die zum toratreuen Leben notwendigen Institutionen

schuf, und ... jeden, der mit ihnen in Berührung kam, von der heiligen

Begeisterung für Tora und die religiösen Gebote erfassen ließ. Dem

Wunsche des Verblichenen gemäß hielt Herr Rabbiner Dr. Ansbacher,

Wiesbaden, der ein Jahrzehnt geistiger

Führer jenes Kreises war, einen warmempfundenen Hesped (Trauerrede),

in dem er besonders die Treue seines Charakters, den praktischen Blick in

allen nötigen Beschlüssen und sein energisches Eintreten für die Interessen

der orthodoxen Gemeinde betonte, und den Wunsch aussprach, dass sich immer

Männer finden mögen, die auch dem Nachwuchs die unter großen Opfern

geschaffenen Institutionen erhalten werden. Als Vorsitzender der

Israelitischen Religions-Gesellschaft dankte auch Herr Heinrich Scheuer

dem Verblichenen für seine rührige Mitarbeit, woraus auch einer der

Angestellten im Namen des Personals dem Chef für sein vorbildlich gerechtes

Wesen dankte. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. April 1932: "Heilbronn a. N., 4. April. Einen ihrer

rührigsten Mitarbeiter hat die hiesige Israelitische Religionsgesellschaft

leider mit dem Hinscheiden ihres langjährigen 2. Vorsitzenden, Herrn Hermann

Wollenberger - er ruhe in Frieden - verloren. Im Verein mit

den Gebrüdern Reis und noch einigen Gesinnungsgenossen war er vor zwei

Jahrzehnten Mitbegründer dieser Vereinigung, die unter großen Opfern und mit

anerkennenswerter Energie die zum toratreuen Leben notwendigen Institutionen

schuf, und ... jeden, der mit ihnen in Berührung kam, von der heiligen

Begeisterung für Tora und die religiösen Gebote erfassen ließ. Dem

Wunsche des Verblichenen gemäß hielt Herr Rabbiner Dr. Ansbacher,

Wiesbaden, der ein Jahrzehnt geistiger

Führer jenes Kreises war, einen warmempfundenen Hesped (Trauerrede),

in dem er besonders die Treue seines Charakters, den praktischen Blick in

allen nötigen Beschlüssen und sein energisches Eintreten für die Interessen

der orthodoxen Gemeinde betonte, und den Wunsch aussprach, dass sich immer

Männer finden mögen, die auch dem Nachwuchs die unter großen Opfern

geschaffenen Institutionen erhalten werden. Als Vorsitzender der

Israelitischen Religions-Gesellschaft dankte auch Herr Heinrich Scheuer

dem Verblichenen für seine rührige Mitarbeit, woraus auch einer der

Angestellten im Namen des Personals dem Chef für sein vorbildlich gerechtes

Wesen dankte. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Moses Reis, Mitbegründer der Israelitischen

Religionsgesellschaft (1935)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 15. August 1935: "Heilbronn a. N., 10. Aug. Am Tischa

beAw (9. Aw) trug unsere Israelitische Religionsgesellschaft Adaß

Jeschurun einen ihrer besten Männer, Moses Reis, 62jährig, zu Grabe.

Als Mitbegründer der nunmehr 25 Jahre bestehenden Gemeinde gehörte er

jahrelang dem Vorstand an. Dieser seiner Kehila galt neben den Sorgen um

seine Familie seine unermüdliche Arbeitskraft, sein ganzes Denken und

Streben. Als wahrer Kümmerer um die allgemeinen Bedürfnisse in Wahrheit

war er jedem ein väterlicher Freund und Ratgeber. Sein Wesenszug aber war

die vorbildliche Genauigkeit in der Ausübung der Mizwot, jenes

Ausüben der g'ttlichen Gebote, welches der reinen Liebe zur Tora

entspringt. Es verging keine Mahlzeit, bei der nicht etwas 'gelernt' wurde

und wie freute er sich, von Gästen am Tisch, die in seinem Haus die große

Wohltat von wahrer Gastfreundschaft erfahren durften, Worte der Tora

zu hören. Eine schwere Krankheit fesselte Moses Reis in den letzten Wochen

ans Bett; da durften wir seine alles in Liebe hinnehmende Demut bewundern,

die nie ein Wort der Klage über seine Lippen kommen ließ. Nun stehen nicht

nur seine Gattin, eine ebenbürtige Frau aus altjüdischem Frankfurter Haus,

nicht nur seine zwei Söhne, die erzogen im Blick auf die Segnungen der

Tora und G'ttesfurcht sein Glück bedeuteten, sondern auch eine große

Zahl trauernder Freunde an seinem Grabe, Möge uns allen sein Verdienst

beistehen, möge vor allem unsere Gemeinde das große Erbe, das er

hinterlassen, mit seinem Pflichtbewusstsein und mit seinem Ernst übernehmen.

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. K.F." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 15. August 1935: "Heilbronn a. N., 10. Aug. Am Tischa

beAw (9. Aw) trug unsere Israelitische Religionsgesellschaft Adaß

Jeschurun einen ihrer besten Männer, Moses Reis, 62jährig, zu Grabe.

Als Mitbegründer der nunmehr 25 Jahre bestehenden Gemeinde gehörte er

jahrelang dem Vorstand an. Dieser seiner Kehila galt neben den Sorgen um

seine Familie seine unermüdliche Arbeitskraft, sein ganzes Denken und

Streben. Als wahrer Kümmerer um die allgemeinen Bedürfnisse in Wahrheit

war er jedem ein väterlicher Freund und Ratgeber. Sein Wesenszug aber war

die vorbildliche Genauigkeit in der Ausübung der Mizwot, jenes

Ausüben der g'ttlichen Gebote, welches der reinen Liebe zur Tora

entspringt. Es verging keine Mahlzeit, bei der nicht etwas 'gelernt' wurde

und wie freute er sich, von Gästen am Tisch, die in seinem Haus die große

Wohltat von wahrer Gastfreundschaft erfahren durften, Worte der Tora

zu hören. Eine schwere Krankheit fesselte Moses Reis in den letzten Wochen

ans Bett; da durften wir seine alles in Liebe hinnehmende Demut bewundern,

die nie ein Wort der Klage über seine Lippen kommen ließ. Nun stehen nicht

nur seine Gattin, eine ebenbürtige Frau aus altjüdischem Frankfurter Haus,

nicht nur seine zwei Söhne, die erzogen im Blick auf die Segnungen der

Tora und G'ttesfurcht sein Glück bedeuteten, sondern auch eine große

Zahl trauernder Freunde an seinem Grabe, Möge uns allen sein Verdienst

beistehen, möge vor allem unsere Gemeinde das große Erbe, das er

hinterlassen, mit seinem Pflichtbewusstsein und mit seinem Ernst übernehmen.

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. K.F." |

| |

Weiteres

Dokument zu Moses Reis:

Postkarte an Herrn Moses Reis Söhne

vom 12. Januar 1920

(aus der Sammlung von

Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |

|

|

|

Die Postkarte der Versicherungsanstalt Württemberg

wurde am 12. Januar 1920 versandt an die Herrn Moses Reis Söhne in

Heilbronn, Mozartstraße 25. Moses Reis führte zusammen mit Baruch und Max Reis den

Webwaren - Groß und Einzelhandel Jakob D. Reis. Moses Reis starb 1935 mit 62 Jahren. Er war einer der Mitbegründer

der Israelitischen Religionsgemeinschaft Adass Jeschuron, in der er auch als Schatzmeister tätig war.

Vgl. zur Israelitische Religionsgemeinschaft Adass Jeschurun e.V.: http://www.stadtarchiv-heilbronn.de/stadtgeschichte/stichworte/r/reis_sofie/

http://de.wikipedia.org/wiki/Adass_Jeschurun_%28Heilbronn%29. |

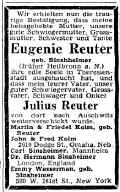

1945: Todesanzeige für die in Theresienstadt und Auschwitz umgekommenen Eugenie Reuter geb. Sinsheimer und Julius Reuter (1945)

Anzeige

in der deutsch-amerikanischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2.

November 1945: Anzeige

in der deutsch-amerikanischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2.

November 1945:

"Wir erhielten nun die traurige Bestätigung, dass meine heißgeliebte

Mutter, unsere gute Schwiegermutter, Großmutter, Schwester und

Tante

Eugenie Reuter geb. Sinsheimer

(früher Heilbronn am Neckar)

ihre edle Seele in Theresienstadt ausgehaucht hat, und dass mein teurer

Vater, unser guter Schwiegervater, Großvater, Schwager und Onkel

Julius Reuter

von dort nach Auschwitz weiterverschickt wurde.

Martin & Friedel Kolm geb. Reuter

John & Fred Kolm 2610 Dodge St., Omaha, Neb.

Carl Sinsheimer, Mannheimer

Dr. Hermann Sinsheimer London, England

Emmy Wasserman geb. Sinsheimer 580 W. 161st St. New

York." |

Ergänzend eingestellt: Informationen zur

Biographie der 1913 in Heilbronn geborenen Hilde Oppenheimer verh. Tod siehe

ergänzende Seite bei Alemannia Judaica.

sowie Lebenslauf und Briefe

des 1914 in Heilbronn geborenen Hans-Georg Kirchheimer (Jean Georg Kirchheimer,

1914-1993)

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen der Fa. N. Wachs, Aussteuer- und Polsterwarengeschäft

(1872)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 17. April 1872: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 17. April 1872: |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Oktober 1890: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Oktober 1890: |

Anzeige des koscheren Hotels "Goldener

Adler" (1877)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juni 1877: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juni 1877: |

Anzeige der Firma Gebr. Dittmar

(1878)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6. März 1878: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6. März 1878: |

Anzeige des koscheren Hotels "Württemberger

Hof" von R. Levy (1884)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 26. Mai 1884: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 26. Mai 1884: |

Anzeige

des Tuch-, Mode- und Konfektionsgeschäftes R. Gummersheimer (1889)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 30. Mai 1889: "Lehrlings-Gesuch. In meinem Tuch-, Mode-

und Konfektionsgeschäft kann ein junger Mann mit guter

Schulbildung in Bälde eintreten. Kost und Logis im Hause gegen mäßige

Vergütung. R. Gummersheimer, Heilbronn am

Neckar."

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 30. Mai 1889: "Lehrlings-Gesuch. In meinem Tuch-, Mode-

und Konfektionsgeschäft kann ein junger Mann mit guter

Schulbildung in Bälde eintreten. Kost und Logis im Hause gegen mäßige

Vergütung. R. Gummersheimer, Heilbronn am

Neckar." |

Versteigerung einer Metzgerei

(1900)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. Juni 1900: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. Juni 1900: |

Verkauf der Metzgerei mit Wurstgeschäft von Jac.

Fleischhacker (1903)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 12. November 1903: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 12. November 1903: |

Anzeige

der Bäckerei Nath. Hahn Witwe (1904)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

11. Mai 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

11. Mai 1904: |

Anzeige des Metzgermeisters M. Rosenthaler

(1906)

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 31. August 1906:

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 31. August 1906: |

Anzeige

von Heinrich Scheuer (1919)

Anmerkung: die Familie wohnte in Heilbronn bis Mitte der 1930er-Jahre in der

Bismarckstraße 11: Heinrich Scheuer (geb. 1874) mit den Kindern u.a. Gertrud

(geb. 1915), Walter (geb. 1911). Die drei Genannten konnten in der NS-Zeit nach

Palästina/Israel emigrieren.

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 14. März 1919: "Haushälterin gesucht! Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 14. März 1919: "Haushälterin gesucht!

Infolge Todesfalls meiner lieben Frau, suche ich zur Führung meines

Haushalts und zur Erziehung meiner 4 Kinder (4 bis 11 Jahre), eine

tüchtige, gebildete, religiöse Dame aus guter Familie. Offerte

möglichst mit Bild erbeten. Heinrich Scheuer, Heilbronn,

Württemberg, Bismarckstraße 11." |

Anzeige der koscheren Pension Krips

(1921)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Januar 1921: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Januar 1921: |

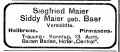

Hochzeitsanzeige

von Siegfried Maier und Siddy geb. Baer (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 10. April 1924:

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 10. April 1924:

"Siegfried Maier - Siddy Maier geb. Baer.

Vermählte. Heilbronn - Pirmasens.

Trauung: Sonntag, 13. April, Baden-Baden, Hotel Central'." |

Anzeige

der Spirituosenhandlung Landauer & Macholl (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 24. April 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 24. April 1924: |

Weitere Dokumente zu jüdischen

Gewerbebetrieben und Einzelpersonen

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

Briefumschlag

eines Briefes der

Gebr. Adler in Heilbronn (1875) |

|

|

| Der Brief der

Gebrüder Adler wurde am 20. August 1875 nach Crailsheim geschickt. |

| |

|

|

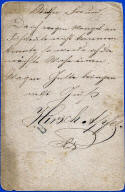

Postkarte an die Brauerei Gustav Würzburger

in Heilbronn aus Siegelsbach (1877) |

|

|

|

Die Postkarte wurde am 16. Oktober 1877 von

Hirsch Apfel aus Siegelsbach nach

Heilbronn an Herrn Gustav Würzburger, Brauerei verschickt. Zu dieser

Brauerei siehe Hans Franke (Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn.

S. 90–93.245): "Es kam selten vor, dass Brauereien im Besitz von Juden

waren bzw. das Gewerbe von Ihnen auch ausgeführt wurde. Aber als am 5. Juli

1882 Gustav Würzburger (zusammen mit M. Straßburger und Söhne in Mannheim;

diese wohl nur als Geldgeber) die in Konkurs geratene Brauerei von Wilhelm

Wecker jun., Deutschhofstraße 1, mitsamt den gesamten Liegenschaften und der

Brauereieinrichtung für 356 000 Mark erwarb, trat Nathan Würzburger, der

Bruder von Gustav Würzburger, als Braumeister in das Unternehmen ein. Das

dingliche Recht lautete auf Branntweinbrennerei, Brauereigewerbe und

Essigsiederei. In der Oberamtsbeschreibung heißt es anerkennend, dass 'außer

der Brauerei und Mälzerei mit Dampfbetrieb noch elektrischer Betrieb mit

Kraftübertragung von Laufen für die Eis- und Kühlmaschinen der Brauerei

eingerichtet' worden sei. Die 'Adlerbrauerei' entwickelte sich schnell und

wurde durch die umfangreichen Umbauten in den Jahren 1912 und 1926 in

Brauerei und Restaurationsbetrieb zum größten derartiger Betriebe im

Unterland. Zeitweise wurden im Restaurant 50 und in der Brauerei 20 Menschen

beschäftigt. Sowohl das Lokal in der Deutschhofstraße 1 wie der

'Adlerkeller' Klarastraße 21, boten mit ihren Nebenräumen usw. reichlich

Gelegenheit zu Zusammenkünften, und viele der jüdischen Vereine, so auch die

'Herderloge', hatten hier ihre Vereinslokalitäten. Hier fand die Mehrzahl

ihrer Veranstaltungen und Vorträge statt.

Bereits 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten begannen die

Repressalien gegen die Adlerbrauerei von Gustav Würzburger mit einem von der

Kreisleitung erlassenen Verbot für die Mitglieder der NSDAP Gaststätten zu

betreten in denen Bier der Adlerbrauerei ausgeschenkt wurde. In der Nacht

vom 11. Mai 1935 stürmte dann eine Horde von SA-Leuten in die Adlerbrauerei.

Dabei wurde das Ehepaar Alfred Würzburger und der alte Onkel Nathan

Würzburger so schwer misshandelt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert

werden mussten"..."Letztendlich gipfelte das alles in einem

Zwangsverkauf und der Arisierung der Adlerbrauerei der Familie Würzburger".

Der Absender der Karte - Hirsch Apfel, wurde am 12. August 1828 in

Siegelsbach geboren als siebtes und

letztgeborenes Kind von Jakob Apfel und Scheva (Eva) geb. Mai. Er war

verheiratet mit Lena geb. Vollweiler von Siegelsbach, geboren am 3. Januar

1840 in Siegelsbach, gestorben am 26. April 1914. Hirsch Apfel starb am 18.

Juni 1916 in Siegelsbach. Beide wurden im

jüdischen Friedhof in Bad Rappenau beigesetzt.

Quellen: Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn.

S.90-93.245.

http://kreistag.die-linke-heilbronn.de/termin/wirtschaftliche-auspluenderung-der-juedischen-bevoelkerung-im-nationalsozialismus-am-beispiel-der-adler-brauerei-wuerzburger-in-heilbronn/

https://www.findagrave.com/memorial/182973500/hirsch-apfel/photo

http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20266/35_Hirsch_Lena_Apfel.pdf

https://www.findagrave.com/memorial/181473197/jakob-apfel. |

| |

|

|

Postkarte an die Brauerei Gustav Würzburger

in Heilbronn aus Lauda (1884) |

|

|

|

Die Postkarte geschäftlicher Art wurde vom

der Handels- und Commissionsgesellschaft Joh. Jos. Stark in Lauda am 3.

August 1884 an Herrn Gustav Würzburger, Brauerei in Heilbronn verschickt.

Text der Karte: "Lauda 3. 8. 84. Herrn Gustav Würzburger; Habe die

sämtlichen Säcke in Besitz und sind 126 Stück. Neue Gerste sind schon

ziemlich unter Dach und dürften ungefähr nach dieser Woche gedroschen

werden. Gerste ist gut. Achtungsvoll - Joh. Jos. Stark, Handels &

Commissionsgesellschaft, Lauda". |

| |

|

|

Karte

an J. Prager in Heilbronn

aus Crailsheim (1880) |

|

|

| Die Karte wurde

von Sophie Gundelfinger aus Crailsheim am 29. April 1880 an J.

Prager nach Heilbronn geschickt. Nach H. Franke S. 92 (jüdische Firmen 1875)

hatte J. Prager ein "Lager in feineren & billigeren Kleiderstoffen, alle Sorten schwarze und

farbige Seidenzeuge, ... Flanelle für Kleider, Röcke und Hemden, Bett Bügel und Reisedecken usw.";

das Geschäft war in der Lohtorstraße 49. |

| |

|

|

Postkarte

aus Bruchsal an

Nathan Stein in Heilbronn (1884) |

|

|

| Die Karte wurde

aus Bruchsal am 25. Februar 1884 verschickt (Absender: ein Herr

Münzesheimer in Bruchsal). Der Empfänger

Nathan Stein war einer der

ersten Juden, die in Heilbronn zugezogen sind (erstmals 1838 genannt, 1843

im Adressbuch der Stadt). Er stammte aus Grombach,

und wohnte zunächst im Gasthaus "Zum Ritter". In den

1850er-Jahren wird er als Fruchthändler in der Lohtorstraße 51 genannt.

Er genoss hohes Ansehen in der Stadt (Franke S. 56.58). |

| |

|

Streifband

einer Zusendung

an Sam. J. Stern (1885) |

|

| Die Zusendung -

vermutlich einer Zeitung im Streifband - erfolgte von Stuttgart nach

Heilbronn am 21. März 1885. S. J. Stern wird als Handelsmann in den

1850er-Jahren in der Deutschhofstraße 13 genannt; 1861 wurde er zu einem

der drei "Kirchenvorsteher" der Israelitischen Kirchengemeinde

gewählt; er war Teilhaber der Fa. Gebr. Stern und Rosenstein (Franke S.

57.58.69). |

| |

|

Postkarte

von

Max Rosenthal (1886) |

|

|

Die Postkarte aus Heilbronn wurde von Max Rosenthal, Garn & Kurzwaren en gros,

am 5. Juli 1886 an Simon Cahn in Frankfurt verschickt. Bei der 2. Heilbronner Deportation am 23. März 1942 über Haigerloch war auch

Max Rosenthal dabei. Er wurde in Maly Trostinec ermordet. Der genaue Zeitpunkt

seines Todes ist nicht bekannt. Weitere Informationen siehe:

http://www.mahnung-gegen-rechts.de/pages/staedte/Heilbronn/pages/HeilbronnMenschenverachtend.htm

http://www.stolpersteine-heilbronn.de/2014-03-14-datenbank-opfer-ns.pdf

http://www.stadtgeschichte-heilbronn.de/index.php?id=opfer

. |

| |

|

Karte an

Louis Haas

aus Zürich (1891) |

|

| Die Karte wurde am

29. April 1891 von Zürich nach Heilbronn verschickt. Louis Haas findet sich noch als Rentier, Luisenstraße 30" in

der "Israelitischen Gemeindeliste vom 1. April 1937" bei H. Franke

S. 288. |

| |

|

|

Karte der Firma

Hermann Wollenberger (1896) |

|

|

| Die Karte wurde am

11. Januar 1896 an das Gerichtsvollzieheramt in Mainhardt geschickt; rechts Firmenstempel "Herm. Wollenberger - Heilbronn" |

| |

|

|

Karte der Firma H.

Gumbel

am Markt in Heilbronn (1904) |

|

|

|

| Die Karte von

J.

Gumbel wurde am 10. Mai 1904 nach Neuchatel in die Schweiz verschickt |

| |

|

|

Postkarte an Kaufmann

Moses Weil in Steinsfurt (1904) |

|

|

| Die Karte

wurde aus Heilbronn vermutlich von einem Angehörigen der Familie Weil am

23. April 1904 nach Steinsfurt geschickt: "Meine Lieben! Eben

wollte nach Steinsfurt fahren, aber ich bin bei der lieben Hedwig

geblieben... Ich komme nächsten Montag auf einige Stunden zu Euch. Alles

andere mündlich. Gruß und Kuss..." |

| |

|

|

Karte

von Nathan Adler

aus Heilbronn

nach Bopfingen (1912) |

|

|

| Die Karte wurde

von Nathan Adler am 3. Januar 1912 nach Bopfingen verschickt. Nathan Adler

war Inhaber der Häute- und Fellhandlung Adolf Adler (1931 in der Cäcilienstraße

52) |

| |

|

|

Umschlag

eines Briefes an die

Fa. Steigerwald & Co. (1919) |

|

| Der Brief des

"Vereins der oberen Stadt" wurde an die Firma Steigerwald

(Likör- und Spirituosenfabrik in Heilbronn) am 25. September 1919

geschickt (vgl. H. Franke S. 94; ebd. S. 98 auch den Hinweis auf den im

Ersten Weltkrieg gefallenen Jakob Steigerwald; aus der Familie Steigerwald

sind nach ebd. S. 314 in der NS-Zeit sieben Mitglieder deportiert und

ermordet wurden). |

| |

|

|

Karte von "Wollenberger"

aus Heilbronn (1921) |

|

|

| Die Karte wurde im

Oktober nach Vaihingen/Enz an die dortige Gewerbebank geschickt. |

| |

|

|

Umschlag eines Briefes der

Rechtsanwälte Dr. Gumbel,

Koch & Dr. Scheuer, Heilbronn

(1923)

|

|

|

|

Der Brief wurde am

7. September 1923 von Heilbronn nach Backnang verschickt.

Die als Absender genannte Rechtsanwaltspraxis war von Siegfried Gumbel gemeinsam mit

Camill Koch

und Dr. Manfred Scheuer gegründet worden. Sie genoss höchstes Ansehen in

Stadt und Region Heilbronn.

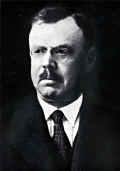

Dr. Siegfried Gumbel (1874-1942, Foto links) war vor allem in Zivilprozessen tätig, war lange

Jahre Vorsitzender des Heilbronner Anwaltsvereines und spielte in der

jüdischen Gemeinde wie im Leben der Stadt eine bedeutende Rolle. Er wurde

Ende Januar 1942 im KZ Dachau ermordet (vgl. weiteres zu seiner Biographie

im Wikipedia-Artikel

zu Siegfried Gumbel sowie in der Seite http://www.zeichen-der-erinnerung.org/n5_1_gumbel_siegfried.htm.

Dr. Manfred Scheuer (1893-1983; schwer verletzt als Unteroffizier

im Ersten Weltkrieg) war als Jurist in der Rechtsanwaltspraxis gemeinsam

mit Dr. Gumbel tätig; er konnte mit seiner Frau und drei

Kindern 1938 nach Palästina emigrieren; hier war er Mitbegründer und

erster Ortsvorsteher von Shavei Zion. Er hatte später große Bedeutung

beim Aufbau der Beziehungen nach Deutschland, u.a. über den ersten

Bundespräsidenten Dr. Theodor Heuss, den er bereits aus seiner