|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zur Übersicht "Synagogen im Kreis

Cochem-Zell"

Kaisersesch (VG

Kaisersesch, Kreis

Cochem-Zell)

mit Düngenheim, Hambuch, Illerich und Müllenbach (VG Kaisersesch)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english version)

In Kaisersesch bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts zurück. Doch könnten schon in früheren Jahrhunderten

jüdische Personen am Ort gelebt haben. Kaisersesch wurden bereits 1321

(erstmals) die Stadt- und Marktrechte verliehen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts

(1808) werden allerdings keine Juden am Ort genannt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1858 13 jüdische Einwohner (von insgesamt 1.003 Einwohnern), 1890

44 (von 1.148), 1895 52 (4,3 % von 1.223), 1910 44 (von 1.486). Die jüdischen

Haushaltsvorsteher waren vor allem als Viehhändler und Metzger

tätig.

Zur Gemeinde Kaisersesch gehörten auch die in Hambuch,

Düngenheim, Illerich und Müllenbach lebenden jüdischen Personen,

die teilweise bis 1920 (Düngenheim, Hambuch und Illerich) zur Gemeinde in Binningen

gehört hatten: 1924 waren dies insgesamt 37 Personen. 1932 wurden gezählt: in

Hambuch 9 (Familien Hessel, Löwenstein und Wolff), in Düngenheim 5 (Familien

Siegler - später in Kaisersesch - und David), in Illerich 6 (Familie Friedrich

Bender), in Müllenbach 6 jüdische Einwohner (Familien Moses und Emanuel

Mayer).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule

(Religionsschule),

ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war vermutlich zeitweise ein Lehrer

angestellt, der auch als Vorbeter und Schochet tätig war.

Die jüdischen Einwohner war im Leben des Ortes weitestgehend integriert. So

engagierten sich jüdische Gemeindeglieder im Turn- und Sportverein, im

Kegelclub oder anderen Vereinen.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1909 Bernhard Siegler,

um 1924 Bernhard Siegler I und Wilhelm Siegler, 1932 Moritz Siegler, nach ihm

noch Moritz Schmitz als letzter Gemeindevorsteher.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde der

Sanitätsgefreite Dr. Leopold Mayer (geb. 1887 in Kaisersesch, gef.

15.2.1918). Außerdem ist gefallen: Leopold Kaufmann (geb. 26.12.1892 in

Kaisersesch, vor 1914 in Wawern wohnhaft). Jakob

Hessel aus Hambuch (XVI. Armee-Korps, 34. Bataillon) wurde 1914 mit dem Eisernen

Kreuz ausgezeichnet (Jüdische Volkszeitung vom 30.10.1914)

In den 1920er-Jahren gab es insbesondere die folgenden Gewerbebetriebe,

die jüdischen Personen/Familien gehörten: Metzgerei Moritz Schmitz

(Turnstraße), Viehhandlung und Landwirt Moritz Siegler, Viehhandlung Sally

Siegler, Textilwarengeschäft Max Schmitz, Kurzwaren- und Wäscheladen von Berta

Siegler, Manufakturwarengeschäft Max, dann Rosa Mayer (Mittelstraße 106).

Um 1924, als zur Gemeinde noch 45 Personen gehörten (2,5 % von insgesamt

etwa 1.800 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher - wie oben schon genannt - Bernhard Siegler I und

Wilhelm Siegler. 1932 war Gemeindevorsteher Moritz Siegler (1. Vors.). Im

Schuljahr 1931/32 gab es in der Gemeinde zehn schulpflichtige jüdische Kinder,

die Religionsunterricht erhielten.

1933 lebten noch etwa 40 jüdische Personen in Kaisersesch. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Mehrere verzogen nach

Koblenz, Köln, oder emigrierten nach Luxemburg, Frankreich, Belgien und Holland,

Angehörige der Familien Mayer, Hessel und Kaufmann in die USA. Letzter

jüdischer Gemeindevorsteher war Moritz Schmitz. Beim Novemberpogrom 1938

wurde die Synagoge von SA-Leuten aus Cochem und Nationalsozialisten aus

Kaisersesch demoliert, jüdische Familien wurden drangsaliert, teilweise

misshandelt. Unter anderem wurde das Haus der Familie Schmitz überfallen, die

Wohnung verwüstet und die Familienmitglieder geschlagen. 1938

wurde das Haus von Moritz Siegler in der Hambucher Straße zum

"Judenhaus" bestimmt, in das auch jüdische Einwohner der umliegenden

Gemeinden eingewiesen wurden. 1939 lebten 27 jüdische Personen im

"Judenhaus", darunter auch aus

Düngenheim und Binningen.

Am 30. April 1942 wurden die Bewohner des "Judenhauses" über Cochem

und Koblenz in Vernichtungslager des Ostens deportiert. Sie wurden in Minsk,

Lodz oder anderen Orten ermordet.

Von den in Kaisersesch geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Sara (Settchen) Baehr geb.

Sichler (1872), Alfred Bender (1931), Alice Jenny Bender geb. Schmitz (1908),

Friedrich Bender (1874), Helmut Bender (1929), Karola Bender (1935), Wilhelmine

Bender (1928), Mina Berger geb. Mayer (1891), Edith David (1928), Emma Haimann

geb. Siegler (1893), Rosa Herschdorfer geb. Mayer (1885), Robert Hessel (1905),

Benny Kaufmann (1879), Berthold Kaufmann (1903), Flora Kaufmann geb. Hanau

(1876), Sophie Alma Kaufmann geb. Schmitz (1919), Herbert Löwenstein (1909),

Berta Sibilla Marx (1865), Emanuel Mayer (1883), Lilly Mayer (1921), Rosa Mayer

geb. Lambert (1875), Rosa Mayer geb. Gottschalk (1882), Marianne (Mathilde)

Rosenbaum geb. Sichler (1874), Moritz Schmitz (1868), Pauline Schmitz geb. Herz

(1872), Elsa Schwarz geb. Mayer (1907) Erna (Eva) Sichler (1868), Bernhard

Siegler (1873), Frieda Siegler geb. David (1885), Frieda Siegler geb. Kahn

(1892), Helene Siegler (1872), Julius Siegler (1901), Leo Siegler (1928), Moritz

Siegler (1893), Rosa Ingeborg Siegler (1927), Sally Siegler (1894), Selma

Siegler geb. Hessel (1900), Wilhelm Siegler (1863), Helene Süsskind geb.

Sichler (1870), Julie von der Walde geb. Marx (1868), Edith Karoline Wolff

(1936), Gertrud Hermine Wolff (1927), Hans Wolff (1924).

1992 wurden zum 50. Gedenktag der Deportation Gedenktafeln an der

alten Molkerei und an der "Alten Schule"

angebracht. Der Text der Tafel an der "Alten Schule" lautet: "Zum

Gedenken an die jüdischen Mitbürger der Ortsgemeinde Kaisersesch, die durch

nationalsozialistischen Terror eines gewaltsamen Todes sterben mussten oder

vertrieben wurden. Den Lebenden zur Mahnung. 30.04.1992 Ortsgemeinde

Kaisersesch".

Aus Düngenheim sind umgekommen: Berta David geb. Roos (1887) und Edith

David (1928).

Anfang Februar 2015 wurden für Berta und Edith David

"Stolpersteine" in Düngenheim in der Urmerbacher Straße 6 verlegt (siehe Presseberichte unten).

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Düngenheim

Aus Hambuch sind umgekommen: Paula Hessel (1907), Robert Hessel

(1905), Herbert Löwenstein (1909), Selma Siegler geb. Hessel (1900), Jenny

Simon geb. Hessel (1897), Berta Wolff geb. Lorig (1895), Edith Wolff (),

Gertrude Wolff (1927), Hans Wolff (1924), Susanne Wolff (1926), Moritz Wolff

(1882).

Aus Illerich sind umgekommen: Alfred Bender (1907), Friedrich Bender

(1874) und Leopold Löwenstein (1885).

Aus Müllenbach sind umgekommen: Emanuel Mayer (1883),

Johanna Mayer geb. Gamiel (1887), Julius Mayer (), Lilly Mayer (1921), Else

Schmitz geb. Mayer (1918).

Hinweis (von Daniela Tobias, Solingen, vgl. Website http://tobiasherz.de/familie-moses-mayer-muellenbach): der in einigen Listen

als Opfer der NS-Zeit genannte Moses Mayer aus Müllenbach konnte noch in die

USA emigrieren, wo er allerdings alsbald in New York gestorben ist (1943). Er

war mit seiner Frau Sophia 1940 über Genua in die USA emigriert. Unter den

Opfern der NS-Zeit sind jedoch die Kinder von Sophia und Moses Mayer zu nennen:

Else, Lilly und Julius (siehe oben).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Goldene Hochzeit von Abraham Mayer und Frau Jette geb. Schmitz (1931)

Anmerkung: Abraham Mayer ist am 17. oder

23. Mai 1855 in Masburg geboren (geni.com). Seine Frau Henriette (Jettchen) ist

am 13. Januar 1855 in Kaisersesch geboren als Tochter von Salomon Schmitz und

seiner Frau Sara geb. Sender. Henriette ist am 23. September 1937 in Kaisersesch

gestorben. Nach geni.com starb Abraham Mayer noch am 14. Januar 1942 in

Kaisersesch

https://www.geni.com/people/Avrhaam-Mayer/6000000027978738605 oder er wurde

am 30. April 1942 von Kaisersesch deportiert und ist an unbekanntem Ort

umgekommen (kein Nachweis im Gedenkbuch des Bundesarchives).

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. März 1931: "Kaisersesch

(Kreis Cochem). In vergangener Woche begingen die Eheleute Abraham Mayer

und Frau Jette geb. Schmitz, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Wie

das Jubelpaar auch bei den nichtjüdischen Einwohnern angesehen und geachtet

ist, bewies die herzliche Teilnahme der gesamten Bevölkerung. Sämtliche

katholischen Vereine brachten Ovationen, und am Vorabend sang der

Kirchenchor vor dem Hause mehrere Lieder. Gemeindevorsteher Gansen

feierte die konfessionelle Eintracht der Bürger von Kaisersesch und schloss

mit herzlichen Glückwünschen für das Jubelpaar. Am Festtage fand eine

gottesdienstliche Feier statt, bei der Lehrer Götzoff -

Cochem eine religiöse Ansprache hielt. Bei

der häuslichen Feier sprach Dechant Sauer seine Glückwünsche aus und

betonte, dass er keinerlei Vorurteile gegen den jüdischen Mitbürger hege und

der Gesetzestreue des Jubelpaares alle Hochachtung zolle. Lehrer Götzoff

pries die Eintracht, den Gemeinschaftssinn und die Toleranz, die in der

Gemeinde herrschten. Bürgermeister Trilsbach überbrachte Glückwünsche

des Landrates und der Staatsregierung." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. März 1931: "Kaisersesch

(Kreis Cochem). In vergangener Woche begingen die Eheleute Abraham Mayer

und Frau Jette geb. Schmitz, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Wie

das Jubelpaar auch bei den nichtjüdischen Einwohnern angesehen und geachtet

ist, bewies die herzliche Teilnahme der gesamten Bevölkerung. Sämtliche

katholischen Vereine brachten Ovationen, und am Vorabend sang der

Kirchenchor vor dem Hause mehrere Lieder. Gemeindevorsteher Gansen

feierte die konfessionelle Eintracht der Bürger von Kaisersesch und schloss

mit herzlichen Glückwünschen für das Jubelpaar. Am Festtage fand eine

gottesdienstliche Feier statt, bei der Lehrer Götzoff -

Cochem eine religiöse Ansprache hielt. Bei

der häuslichen Feier sprach Dechant Sauer seine Glückwünsche aus und

betonte, dass er keinerlei Vorurteile gegen den jüdischen Mitbürger hege und

der Gesetzestreue des Jubelpaares alle Hochachtung zolle. Lehrer Götzoff

pries die Eintracht, den Gemeinschaftssinn und die Toleranz, die in der

Gemeinde herrschten. Bürgermeister Trilsbach überbrachte Glückwünsche

des Landrates und der Staatsregierung." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen des gemischten Warengeschäftes (Kolonial-, Kurz- und Manufakturwarengeschäftes) J. Schmitz (1893/97)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1893: "Für mein

gemischtes Warengeschäft suche ich zum sofortigen Eintritt ein gewandtes

Lehrmädchen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1893: "Für mein

gemischtes Warengeschäft suche ich zum sofortigen Eintritt ein gewandtes

Lehrmädchen.

J. Schmitz, Kaisersesch". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit " vom 25. Oktober 1897: "Für mein

Kolonial-, Kurz- u. Manufakturwarengeschäft suche zum baldigen

Eintritt ein Mädchen und einen Jungen, von guten Familien in

die Lehre. Pension im Hause. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit " vom 25. Oktober 1897: "Für mein

Kolonial-, Kurz- u. Manufakturwarengeschäft suche zum baldigen

Eintritt ein Mädchen und einen Jungen, von guten Familien in

die Lehre. Pension im Hause.

J. Schmitz, Kaisersesch." |

Anzeige von Metzger Abraham Mayer (1907)

Anmerkung: siehe oben.

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 25. Dezember 1907: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 25. Dezember 1907:

"Suche für meine Tochter Stelle in einem besseren Hause als

Kindermädchen,

selbige ist groß und stark, könnte auch Kindern bei Schularbeiten helfen.

Rheinland bevorzugt.

Abraham Mayer, Metzger, Kaisersesch bei Mayen." |

Anzeigen von Rosa Schmitz (1909/1912)

Anmerkung: Rosa Schmitz ist am 25. September 1864 in Kaisersesch

geboren als Tochter von Salomon Schmitz und seiner Frau Sara geb. Sender. Sie

starb am 24. Mai 1940 in Köln. Genealogische Informationen nach

https://www.geni.com/people/Rosa-Schmitz/6000000104315205101

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. März 1909: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. März 1909:

"Suche ein kleines Kind zum Aufziehen.

Rosa Schmitz, Kaisersesch bei Mayen." |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Mai 1912: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Mai 1912:

"Ein Kind kann in sehr gute Pflege

kommen bei einzelner Dame auf dem Lande, eventuell diskret. Geburt.

Rosa Schmitz, Kaisersesch". |

Spendenaufruf von Gemeindevorsteher Bernhard Siegler (1909)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. und 22. Juli 1909: "Eine

arme Witwe, die sich redlich durch Hausierhandel ernährte, bittet

edeldenkende Glaubensgenossen dringend um rasche Hilfe für ihre Tochter,

die schon 7 Monate bettlägerig krank ist. Der kümmerliche Verdienst

reichte kaum für Arzt und Apotheke und jetzt ist eine Operation nötig, aber

die Mittel fehlen völlig. Spenden nimmt entgegen Herr Bernhard Siegler,

Vorsteher der israelitischen Gemeinde in Kaisersesch." Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. und 22. Juli 1909: "Eine

arme Witwe, die sich redlich durch Hausierhandel ernährte, bittet

edeldenkende Glaubensgenossen dringend um rasche Hilfe für ihre Tochter,

die schon 7 Monate bettlägerig krank ist. Der kümmerliche Verdienst

reichte kaum für Arzt und Apotheke und jetzt ist eine Operation nötig, aber

die Mittel fehlen völlig. Spenden nimmt entgegen Herr Bernhard Siegler,

Vorsteher der israelitischen Gemeinde in Kaisersesch." |

Anzeige von Witwe H. Kaufmann (1909)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 7. Oktober 1909: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 7. Oktober 1909:

"Erziehung.

Bin bereit, gegen Vergütung, die Erziehung eines israelitischen Kindes in

meinem kleinen Haushalt zu übernehmen.

Schöne, geräumige Wohnung, Liebe zu Kindern, gute Schulverhältnisse, gesunde

Gegend.

Wwe. H. Kaufmann, Kaisersesch." |

Stellensuche von Abraham Mayer für seine Tochter (1910/11)

Anmerkung: zu ihm siehe Anmerkungen oben. Abraham Mayer hatte mit seiner Frau

Henriette geb. Schmitz zehn Kinder, davon sieben Töchter. Für welche Töchter er

hier Stellen suchte, ist nicht bekannt.

https://www.geni.com/people/Avrhaam-Mayer/6000000027978738605

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 20. Januar 1910: "Suche für meine

Tochter, welche 1 1/2 Jahre die feine Damenschneiderei erlernt hat,

eine Stelle zur weiteren Ausbildung, wo sie bei freier Station etwas

Taschengeld verdienen kann, am liebsten Rheinland. Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 20. Januar 1910: "Suche für meine

Tochter, welche 1 1/2 Jahre die feine Damenschneiderei erlernt hat,

eine Stelle zur weiteren Ausbildung, wo sie bei freier Station etwas

Taschengeld verdienen kann, am liebsten Rheinland.

Abraham Mayer, Kaisersesch." |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Oktober 1911: "Suche für meine

Tochter, per 1. November in einem besseren Hause eine Stellung als Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Oktober 1911: "Suche für meine

Tochter, per 1. November in einem besseren Hause eine Stellung als

Stütze.

Selbige ist im Kochen sowie im Nähen durchaus bewandert.

Abraham Mayer, Kaisersesch bei Mayen, Rheinland."

|

Stellensuche von Emma Mayer (1912)

Anmerkung: Emma Mayer ist am 22. September 1893 geboren als Tochter von Abraham

Mayer und seiner Frau Henriette geb. Schmitz. Sie heiratete später Rudolf Trude

und starb am 8. September 1971 in Köln. Angaben nach

https://www.geni.com/people/Emma-Trude/6000000027978675713

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. Juni 1912: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. Juni 1912:

"Junges Mädchen, welches in Kochen und Nähen bewandert ist, sucht Stelle als

Stütze

in besserem Haushalt Rheinland bevorzugt.

Offerten unter Emma Mayer, Kaisersesch bei Koblenz." |

Anzeige / Stellenanzeige eines Manufakturisten / Detailreisenden (1926)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. März 1926: "Manufakturist, Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. März 1926: "Manufakturist,

z.Zt. als Detailreisender tätig, 22 Jahre alt, sucht zum 1. April

STELLE, am liebsten als Verkäufer oder Lagerist, eventuell auch auch für

kleine Reisen, Zuschriften erbeten unter

Postlagernd Nr. 100, Kaisersesch (Bez. Koblenz)." |

Verlobungsanzeige von Adele Siegler (Kaisersesch) und Alfred Friedberg (Bogel)

(1930)

Anmerkung: Alfred Friedberg ist am 13. September 1901 in Bogel

als Sohn von Moses Friedberg (1873 - umgekommen 1943) und seiner Frau Regina

geb. Hirsch (1869 - 1938) geboren. Er starb am 9. August 1971 in Yonkers,

Westchester NY/USA (nach www.ancestry.com).

Zur Geschichte der Eltern

Friedberg

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Ochtendung

(Stolperstein für Moses Friedberg).

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 2. Mai 1930: Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 2. Mai 1930:

"Adele Siegler - Alfred Friedberg

Verlobte

Kaisersesch (Eifel) -

Bogel - St. Goarshausen"

|

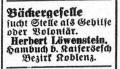

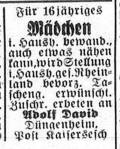

Stellensuche von Herbert Löwenstein in Hambuch (1931)

Anmerkung: Herbert Löwenstein ist am 12. Oktober 1909 in Hambuch geboren. Er

ließ sich zum Bäcker ausbilden und heiratete noch am 28. November 1941 Hilde

geb. Diewald, eine Tochter von Moritz Diewald und Selma geb. Wartensleben aus

Münstermaifeld und wohnte mit ihr in

Münstermaifeld (Bornstraße 3). Herbert Löwenstein wurde am 5. Juni 1942 in das

KZ Buchenwald eingeliefert, im Oktober 1942 dann in das KZ Auschwitz, wo er im

Dezember 1942 ermordet wurde. Sein Name steht auf der Gedenktafel im Friedhof

Hambuch (siehe unten). Auch seine Frau Hilde wurde zusammen mit ihrer Mutter

Selma Diewald von Dortmund aus nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Vgl.

https://www.synagoge-muenstermaifeld.de/bornstrasse/

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Juni 1931: "Bäckergeselle Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Juni 1931: "Bäckergeselle

sucht Stelle als Gehilfe oder Volontär.

Herbert Löwenstein, Hambuch bei Kaisersesch. Bezirk Koblenz."

|

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember 1932: "Bäckergeselle! Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember 1932: "Bäckergeselle!

Sucht Stellung für weitere Ausbildung in Feinbäckerei oder Konditorei gegen

Taschengeld.

Herbert Löwenstein, Hambuch bei Kaisersesch. Bezirk Koblenz.".

|

| |

Einlieferungsschein

von Herbert Löwenstein im Oktober 1942 im Vernichtungslager Auschwitz. Einlieferungsschein

von Herbert Löwenstein im Oktober 1942 im Vernichtungslager Auschwitz.

Quelle:

https://www.synagoge-muenstermaifeld.de/bornstrasse/ |

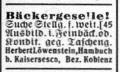

Stellensuche von Adolf David in Düngenheim (1935)

Anmerkung: Adolf David (geb. 1883, gest. 1938) war Viehhändler in Düngenheim

(Dorfstraße 23). Er war verheiratet mit Berta geb. Roos (geb. 3. Februar 1887),

mit der er vier Töchter hatte. Die drei älteren Schwestern konnten noch in die

USA emigrieren. Berta David und ihre jüngste Tochter Edith (geb. 19. Januar

1928) wurden 1942 von Kaisersesch deportiert. Sie wurden in Polen ermordet.

Tochter Selma David (geb. 11. Dezember 1920 in Düngenheim, verheiratet mit

Seymour Abensohn [1923-2004]) starb am 22. Juli 1995 in Bethesda, Montgomery,

Maryland/USA.

https://de.findagrave.com/memorial/114718462/selma-d-abensohn

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 11. April 1935: "Für 16jähriges Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 11. April 1935: "Für 16jähriges

Mädchen

im Haushalt bewandert, auch etwas nähen kann, wird Stellung in Haushalt -

gesamtes Rheinland bevorzugt. Taschengeld erwünscht. Zuschriften erbeten an

Adolf David Düngenheim. Post Kaisersesch '" |

| |

Grabplatte

für Selma Abensohn geb. David (geb. in Düngenheim); Grab im King David

Memorial Garden, Idylwood, Fairfax County, Virginia, USA.

https://de.findagrave.com/memorial/114718462/selma-d-abensohn Grabplatte

für Selma Abensohn geb. David (geb. in Düngenheim); Grab im King David

Memorial Garden, Idylwood, Fairfax County, Virginia, USA.

https://de.findagrave.com/memorial/114718462/selma-d-abensohn

|

Anzeige von Alfred Bender in Kaisersesch/Illerich (1938)

Anmerkung: Alfred Bender, geb. 13. Oktober 1907 in Illerich, später

wohnhaft in Hamm in Westfalen (Grüne Straße 6), war verheiratet mit Alice

geb. Grünewald (geb. 6. Februar 1920 in Hamm). Er war zuletzt als

Tiefbauarbeiter in Hamm tätig. Alfred und Alice hatten zwei Kinder: Ruben

(geb. 1. August 1939 in Hamm) und Reha (geb. 16. Juni 1941

in Hamm). Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde Alfred Bender in das KZ Dachau

verbracht, wo er bis zum 7. März 1939 festgehalten wurde. Am 30. April 1942

wurde die ganze Familie von Hamm nach Dortmund verbracht und von hier mit dem

Ziel Ghetto Zamosc/Polen deportiert. Die ganze Familie ist umgekommen bzw.

wurde ermordet.

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de839267. Angaben nach

https://www.geni.com/people/Alfred-Bender/6000000041322562991 usw.

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juni 1938: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juni 1938:

"Bin 30 Jahre, bisher Viehhändler - Landwirt, keine Arbeit scheuend und

suche sofort Stellung

Alfred Bender, Kaisersesch 145, Eifel.'" |

| |

Links:

am 8. Mai 2016 wurde ein Stolperstein verlegt für Alfred Bender in Hamm,

Grüne Straße 6 (Quelle: Wikimedia Commons). Auch für seine Frau und die

beiden Kinder sowie die Eltern seiner Frau wurden Stolpersteine vor dem Haus

Grüne Straße 6 verlegt, nähere Informationen

https://www.hammwiki.info/wiki/Stolpersteine. Links:

am 8. Mai 2016 wurde ein Stolperstein verlegt für Alfred Bender in Hamm,

Grüne Straße 6 (Quelle: Wikimedia Commons). Auch für seine Frau und die

beiden Kinder sowie die Eltern seiner Frau wurden Stolpersteine vor dem Haus

Grüne Straße 6 verlegt, nähere Informationen

https://www.hammwiki.info/wiki/Stolpersteine. |

Stellensuche von Dionysius Bender in Kaisersesch (1938)

Anmerkung: Dionysius Bender ist

am 5. Dezember 1899 in Münstermaifeld

geboren. Er heiratete Alice Jenny geb. Schmitz (geb. 7. Dezember 1908 in

Kaisersesch als Tochter von Alexander Schmitz und der Karoline geb. Bär). Das

Ehepaar lebte nach der Heirat in Kaisersesch. Von Beruf war er zuletzt

Bauarbeiter, seine Frau Arbeiterin. Die beiden hatten vier Kinder: Wilhelmine,

geb. 16. Februar 1928 in Kaisersesch; Helmut, geboren am 15. Oktober 1929 in

Kaisersesch; Milton Alfred, geb. 24. Oktober 1931 in Kaisersesch und Karola,

geb. am 16. Mai 1935 in Kaisersesch. 1938 verzog die Familie nach Köln und

wohnte in der Lungengasse 43. Die ganze Familie wurde am 30. Oktober 1941 mit

dem 16. Transport von Köln in das Ghetto Litzmannstadt deportiert. Hier verliert

sich ihre Spur. Alle Familienangehörigen sind umgekommen bzw. wurden ermordet.

Vgl. Informationen im Gedenkbuch Köln für die jüdischen Opfer des

Nationalsozialismus:

https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/Suche-nach-Namen?buchstabe=B

Zur Geschichte der Synagoge

In Kaisersesch wurde vermutlich noch in der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts ein vorhandenes Wohnhaus zur Synagoge

("Judenschule") umgebaut. Weitere Informationen zu dem Gebäude liegen

nicht vor.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch SA-Leute aus Cochem und

Nationalsozialisten aus Kaisersesch demoliert. Die Fenster wurden eingeschlagen,

die Inneneinrichtung zerstört.

Nach 1945 wurde das Gebäude an einen

Privatmann verkauft, der es zu einem Wohnhaus umbaute. Bei weiteren

Umbauten wurde das Gebäude um ein Stockwerk erhöht, jedoch nicht - entgegen

früher hier gemachten Angaben - abgebrochen (Hinweise von Franz-Josef Knöchel;

Seite

zu Kaisersesch in der Website www.kuladig.de.

Adresse/Standort der Synagoge: Ecke Koblenzer

Straße (frühere Hauptstraße) / Balduinstraße

Fotos

(Quelle: Foto oben aus dem Beitrag von Harald Wagener, online zugängliche

pdf-Datei von 1992 S. 8 und Website von Harald Wagener; Foto von 2012:

Franz-Josef Knöchel)

Das ehemalige

Synagogengebäude |

|

| |

Das zu einem

Wohnhaus umgebaute Synagogengebäude

(auf Grund der

erkennbaren Autos Foto wohl in den 1970er-Jahren) |

| |

|

|

Das ehemalige

Synagogengebäude (2012) |

|

| |

Der

Vergleich mit dem Foto oben zeigt, dass das Gebäude um einen Stock

erhöht wurde,

doch im Bereich des Erdgeschosses und des ersten Stockes kein Abbruch

erfolgt ist. |

| |

|

|

| |

|

|

Gedenktafel für die Opfer

des Holocaust in Hambuch

(Fotos: Website Findagrave

https://de.findagrave.com/memorial/270080085/herbert-l%C3%B6wenstein)

|

|

|

| |

Inschrift: Opfer

des Holocaust von Hambuch: Paula Hessel, Robert Hessel, Herbert Löwenstein,

Selma Siegler, Jenny Simon, Berta Wolff, Edith Wolff, Gertrude Wolff, Hans

Wolff, Susanne Wolff, Moritz Wolff. Dazu Inschrift: Vergib uns, dass wir

dich in ihrem Fleische zum zweiten Mal ans Kreuz schlugen Johannes XXIII."

- Zur weiteren Symbolik siehe Erklärung auf Tafel rechts (zum Lesen

vergrößern). Vgl.

https://www.dorfakademie-hambuch.de/projekte/holocaust/ |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Januar 2015:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Düngenheim |

| Pressemitteilung vom 2. Februar 2015: "In Düngenheim werden Stolpersteine verlegt.

In Düngenheim werden heute zwei Stolpersteine zur Erinnerung an zwei jüdische Mitbürger verlegt, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Im Kreis Cochem-Zell ist die Gemeinde der dritte Ort, nach Pommern und Brohl, in dem mit Stolpersteinen jüdischen Mitbürgern gedacht wird. Die Pflastersteine mit den Messingtafeln in Düngenheim werden für Berta und Edith David verlegt: eine jüdische Mutter und deren Tochter. Nach dem Tod des Vaters lebten beide weiter in Düngenheim und blieben trotz der Schikanen und der versuchten Ausgrenzungen durch die Nazis im Ort beliebt. Drei ältere Schwestern von Edith David konnten sich vor dem Nazi-Terror in die USA retten. Sie selbst wurde zusammen mit ihrer Mutter und 35 anderen Juden aus Kaisersesch und Umgebung 1942 nach Polen deportiert..."

|

Artikel im "Wochenspiegel" vom 2.

Februar 2015: "Ein weiterer Schritt gegen das Vergessen..."

Link

zum Artikel |

Artikel in "Blick aktuell" vom 10. Februar

2015: "Stolpersteine für Berta und Edith David in Düngenheim verlegt -

Ein Stein, der Mahnmal sein soll

Düngenheim. In der vergangenen Woche wurden im Rahmen einer Gedenkfeier

zwei Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus der jüdischen Familie David

verlegt. Die Gedenksteine erinnern an Berta und Edith David, die aufgrund

ihrer Religionszugehörigkeit ins besetzte Polen deportiert und

wahrscheinlich 1942 ermordet wurden. Ortsbürgermeister Manfred Bons

begrüßte, auch im Namen von Bürgermeister Albert Jung, die Ehrengäste sowie

die zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürger. Er schilderte in seinem

Grußwort, wie er im Februar letzten Jahres von Zeitzeugen aus Düngenheim

über das Schicksal der Familie David informiert wurde. 'Diese traurige und

sehr emotionale Geschichte über das Leben der Familie hat mich an diesem

Nachmittag tief bewegt und sie tut es bis heute', sagte Bons und gab einen

kleinen Einblick in das tragische Leben der Familie: Berta lebte mit ihrem

Ehemann Adolf David und ihren vier Töchtern in Düngenheim. Als Adolf 1938 an

den Folgen einer Kriegsverletzungen verstirbt, ist die jüngste Tochter Edith

gerade zehn Jahre alt. Den drei älteren Töchtern gelingt die Flucht nach

Amerika, während Berta und Edith in Düngenheim verbleiben. Trotz der guten

Kontakte innerhalb des Ortes und der Unterstützung der Menschen aus

Düngenheim lebten die beiden in ständiger Angst, Ausgrenzung und

Ungewissheit. Eines Tages wurden sie schließlich nach Kaisersesch in ein

Deportationshaus gebracht und am 30. April 1942 mit rund 35 weiteren

Personen nach Polen deportiert. Danach verlieren sich die Spuren von Mutter

und Tochter, die wahrscheinlich noch im gleichen Jahr den Tod fanden. 'Wir

können die Zeit nicht zurückdrehen und das Geschehene ungeschehen machen,

aber wir können heute diese besonderen Steine legen', bekräftigte Bons und

betonte: 'Die Steine sollen uns an die schrecklichen Ereignisse der

damaligen Zeit und an die vielen traurigen Einzelschicksale erinnern.' Der

Ortsbürgermeister schloss seine bewegende Rede mit den Sätzen: 'Ein Stein,

der uns Mahnmal sein soll. Aber auch ein Stein, mit dem wir nach 73 Jahren

Berta und Edith David wieder nach Hause holen. So bleiben sie uns an ihrem

damaligen Zuhause unvergessen. So etwas darf nie wieder passieren.' Die

Stolpersteine für Berta und Edith David wurden in der Urmersbacher Straße 6

verlegt."

Link zum Artikel |

| Dezember 2019:

Im neuen Heimatjahrbuch Cochem-Zell 2020 finden

sich Beiträge zur jüdischen Geschichte des Landkreises, u.a. zu Düngenheim

und Kaisersesch |

Artikel in "Blick aktuell" (Cochem) vom 19.

November 2019: "Im Kreishaus wurde das neue Heimatjahrbuch 2020

vorgestellt - Jüdisches Leben - durch Erinnerung unvergessen

Cochem. 'Das neue Heimatjahrbuch ist ein Spiegelbild der Geschichte,

das auch zum Nachdenken anregen soll', ist die resümierende Aussage von

Landrat Manfred Schnur, die er im Rahmen seiner Begrüßungsansprache zur

offiziellen Vorstellung des Cochem-Zeller Heimatjahrbuches 2020 tätigte.

Dazu hatten sich im großen Sitzungssaal des Kreishauses unter anderem die

Autorinnen und Autoren eingefunden, die dieser Zusammenkunft natürlich gerne

beiwohnten. So behandelt das Schwerpunktthema, übernommen und bearbeitet von

Redaktionsmitglied Petra Lambertz (Cochem), das 'Jüdische Leben im Kreis

Cochem-Zell'. In diesem Zusammenhang erinnert sich die Autorin daran,

wie Vorfahren ihrer Familie als 'Judenfreunde' angeprangert wurden. Überdies

gewährt sie einen historischen Einblick in die Gründungszeit des

Musikvereins und der Freiwilligen Feuerwehr, die zu dieser Zeit aus

zahlreichen jüdischen Mitgliedern bestand und wo zwischen jüdischen und

nichtjüdischen Bürgern ein harmonisches Miteinander im Landkreis noch an der

Tagesordnung war. Dagegen erinnern heutzutage nur noch ehemalige Synagogen

und Stolpersteine an die Vergangenheit. Gerd Schommers (St. Aldegund)

beschäftigt sich im neuen Jahrbuch mit Begriffen, die zwar im

Moselfränkischen beheimatet sind, allerdings wie bspw. 'schäkern',

'malochen', 'mauscheln', 'Reibach machen' usw., ihren Ursprung in der

Jiddischen Sprache haben. Günther Bretz (Cochem) berührt in seinen

schriftlichen Ausführungen die frühe jüdische Geschichte an der Mosel bis zu

ihren Ursprüngen im Mittelalter, während Heinz Schmitt einen historischen

Almanach unter dem Titel 'Die Cochemer Juden' verfasst hat. Mit regionalen

jüdischen Kultstätten in Cochem,

Bruttig und

Ediger, befassen sich in der Ausgabe 2020 einmal mehr Günther Bretz,

Manfred Ostermann und Wolfgang Wolpert, während Rainer Vitz für

Beilstein, Heinz Kugel für

Binningen, und Alfred Lenz für

Düngenheim das jüdische Leben beschreiben. Werner Lutz berichtet über

dramatische Szenen in Kaisersesch und Alfons Friderichs rückt das

Schicksal der Juden aus Klotten in den

Fokus. Ein Beitrag über die Änderung jüdischer Familiennamen stammt aus dem

Nachlass von Reinold Schommers und Daniel Kugel begibt sich auf die Spuren

jüdischen Lebens in Lütz. Klaus Layendecker

beschreibt die zentrale Bedeutung der früheren jüdischen Gemeinde in

Treis in seinen detaillierten Recherchen,

während über einzelne jüdische Familien Dr. Gerrit Fischer, Friedrich

Fischer, Franz Josef Blümling, Franz Piacenza, Stefan Tournay und Werner

Schönhofen ihr Wissen vermitteln. Über die 21 Stolpersteine und deren

Verlegung in Bruttig berichtet zudem

Franziska Bartels. Der Redaktionsleiter des Heimatjahrbuches, Heinz Kugel,

lobte in seiner Ansprache sein engagiertes Mitarbeiter-Team, das auch heuer

das Erscheinen des 224 Seiten starken Jahrbuchs ermöglichte und hier

Ereignisse in der Heimat Hunsrück, der Eifel und an der Mosel dokumentiert.

Es ist wie seine bisherigen Vorgänger einmal mehr ein Stück Zeitgeschichte,

das in jedem Fall lesenswert erscheint. Das neue Heimatjahrbuch 2020 ist für

7,50 Euro im Handel und an bekannten Verkaufsstellen erhältlich. "

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Harald Wagener: 675 Jahre Kaisersesch -

Erlebte Vergangenheit. |

| ders.: Erlebte Geschichte - Jüdisches Leben im

Landkreis Cochem - Zell. |

| ders.: Die Geschichte der Juden in Kaisersesch: 1992.

deutsch und englisch Online

zugänglich Hauptseite von Harald Wagener: hier

anklicken. |

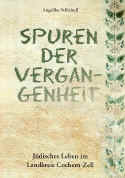

|  Angelika

Schleindl: Spuren der Vergangenheit. Jüdisches Leben im Landkreis

Cochem-Zell. Hg. vom Landkreis Cochem-Zell. Briedel 1996. Angelika

Schleindl: Spuren der Vergangenheit. Jüdisches Leben im Landkreis

Cochem-Zell. Hg. vom Landkreis Cochem-Zell. Briedel 1996.

(online

zugänglich - Seiten zu Kaisersesch) - (online

zugänglich - Seiten zu Düngenheim) |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 196-197 (mit weiteren Literaturangaben).

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Kaisersesch Rhineland.

According to the furst available demographic evidence 13 Jew were living in

Kaisersesch in 1856, and by 1895, at its peak, the Jewish population numbered 52

(4 % of the total). The community maintained a prayer room and a cemetery

(1921). In 1925 there were 39 Jews in Kaisersesch. After the Nazi rise to power

in 1933, many left for the United States. On Kristallnacht (9-10 November

1938), the prayer room was destroyed, Jewish homes were vandalized, and Jews

were mistreated. The 16 remaining Jews were moved to a "Jewish house"

and deported in 1942 to Nazi concentration camps.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|