|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Schwalm-Eder-Kreis"

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Melsungen bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/42. Erstmals werden Juden 1532 in der Stadt

genannt. Im 17./18. Jahrhundert lebten jeweils einige jüdische Familien in

Melsungen. 1664 waren es zwei Familien (1680 zehn, 1730 22 jüdische

Einwohner), 1744 drei Familien. In der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm die Zahl weiter zu (1776

sieben Familien), sodass eine jüdische Gemeinde gegründet werden konnte. Im

18. Jahrhundert fanden in Melsungen mehrere "Judenlandtage" statt. Auf

dem Judenlandtag 1779 in Melsungen wurde Moses Joseph Michel Kugelmann aus

Meimbressen zum Landrabbiner ernannt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1827 82 jüdische Einwohner (2,5 % von insgesamt 3.324), 1835 98

(2,6 % von 3.708), 1858 121, 1861 133 (3,8 % von 3.540), 1880 188 (5,1 % von 3.619), 1895

105 (2,8 % von 3.742), 1905 116 (2,9 % von 3.940). Im Revolutionsjahr 1848

kam es zu Ausschreitungen gegen die jüdischen Familien, worauf einige nach

Kassel flüchteten (siehe Artikel unten).

Zur Gemeinde in Melsungen gehörten nach Auflösung der dortigen Gemeinde 1895

auch die in Röhrenfurt lebenden

jüdischen Personen (1861 77, 1905 22, 1924 12, 1932 12).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische

Schule (Religionsschule, von 1854 - 1924 Elementarschule; im selben Gebäude wie

die Synagoge), ein rituelles Bad und

seit 1860 ein Friedhof. Zuvor waren die

Toten der Gemeinde in Binsförth

beigesetzt worden. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter/Schochet tätig war. Unter den

jüdischen Lehrern sind bekannt: bis 1869 Aron Müller (in diesem Jahr

verstorben; zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum siehe Bericht unten), danach bis zu seiner Pensionierung 1908 Baruch Block

(zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum siehe Artikel

unten). Blocks Nachfolger war Philipp Dillhof, der 1924 in den Ruhestand

trat. Seit 1924 bestand nur noch eine Religionsschule; in diesem Jahr wurde als

Lehrer und Vorbeter Dagobert Löwenstein, bisher in Jesberg, gewählt

(siehe Artikel unten). Lehrer Löwenstein wechselte 1930 in einen

kaufmännischen Beruf. Seit 1. Juli 1930 wurde an seiner Stelle P. Löw aus

Gemen (Westfalen) Religionslehrer, Vorbeter und Schochet. Er blieb vermutlich

nicht lange, da zur Purimfeier 1931 Lehrer Willy Katz genannt wird, der

von Kassel aus in Melsungen als Kultusbeamter und Religionslehrer tätig

war.

Die Gemeinde

gehörte zum Rabbinatsbezirk Niederhessen / Kassel, der nach den damaligen

Kreisen aufgeteilt war, in denen jeweils ein jüdischer Kreisvorsteher gewählt

war. Ein langjähriger Kreisvorsteher war in der Mitte des 19. Jahrhunderts

Leiser Kaufmann (siehe Artikel unten).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Sußmann Siegmund

Levy (geb. 12.1.1880 in Röhrenfurth, gef. 18.7.1918) und Joseph Stern (geb.

22.6.1879 in Melsungen, gef. 28.9.1915). Außerdem sind gefallen: Louis Levi

(geb. 20.4.1879 in Melsungen, vor 1914 in Dortmund wohnhaft, gef. 16.4.1918),

Leutnant Julius Leeser (geb. 18.6.1875 in Melsungen, vor 1914 in Hannover

wohnhaft gef. 5.8.1915).

Um 1924, als 89 jüdische Einwohner gezählt wurden (2,0 % von

4.481), waren die Vorsteher der Gemeinde Julius Levy, Moses Levy und Moritz

Meyer. Als Lehrer und Kantor war noch der inzwischen im Ruhestand befindliche Philipp

Dillhof tätig (siehe Artikel unten). Er unterrichtete an inzwischen zur

Religionsschule umgewandelten Schule der jüdischen Gemeinde 15 Kinder. An jüdischen Vereinen bestanden

der Israelitische Männerverein (Männer-Chewro, gegründet 1858,

Wohltätigkeits- und Bestattungsverein, 1932 waren die Vorsitzenden Meier Abt

und Abraham Speier, 1932 16 Mitglieder), der Israelitische Frauenverein (Wohltätigkeits-

und Bestattungsverein, 1924 unter Leitung von Fanny Abt, Henriette Levy, Becky

Levy, 1932 unter Leitung von Fanny Abt und Paula Speier, 1932 26 Mitglieder), der Synagogenchor, ein

Nähverein. 1932 waren die Gemeindevorsteher Julius Levy (1. Vors.) und

M. Katz (2. Vors.); als Schatzmeister war Albert Abt tätig. Inzwischen (bereits

seit 1924, siehe Artikel unten) war

Lehrer an der Religionsschule Dagobert Löwenstein; er unterrichtete im Schuljahr 1931/32 noch sieben

Kinder (Lehrer Löwenstein ist in der NS-Zeit nach England emigriert).

An jüdischen Gewerbebetrieben hatten u.a. die Familien Katz und

Levy Textilgeschäfte, Nathan Stern einen Schuhladen, Sally Abt einen

Altwarenhandel, Familie Kaufmann einen Versandhandel mit Tuchen u.a.m.

1933 lebten noch 76 jüdische Personen in der Stadt. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. In die USA konnten neun

Personen emigrieren, nach Südafrika, Belgien, England und Palästina jeweils

drei, nach Holland zwei. Beim Novemberpogrom

1938 wurden durch Nationalsozialisten die Synagoge sowie jüdische Wohnungen

und Geschäfte überfallen und demoliert. Mehrere jüdische Einwohner wurden

verprügelt. Der Ziegenhändler Goldschmidt, wohl der ärmste Jude der Stadt,

lag die halbe Nacht mit gebrochenem Bein um Hilfe rufend in der Oberen

Mauergasse, bis der Gastwirt Müllermeister sich um ihn kümmerte. In das KZ

Buchenwald wurden verschleppt: der Kaufmann Hugo Rothschild (Brückenstraße),

der Buchbinder Emil Goldschmidt (Markt), der Metzger Arthur Katz (Fritzlarer Straße

107) und Leopold Abt (Poststraße). Emil Goldschmidt starb im KZ Buchenwald am

20. November 1938. 1939 wurden

noch 26 jüdische Einwohner gezählt (0,5 % von 4.909 Einwohnern). Die letzten

der jüdischen Einwohner wurden 1942 deportiert.

Anmerkung: im Anhang der Liste des Bürgermeisteramtes

Guxhagen von 1962 über die "Juden, die am 31.1.1933 und später in

Guxhagen (und Umgebung) wohnhaft waren" (pdf-Datei

der an den International Tracing Service mitgeteilten Liste) werden auch die

jüdischen

Personen aus Melsungen genannt.

Von den in Melsungen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Benjamin Abt (1877), Bessy Abt (1898), Emma Abt

geb. Nagel (1877), Fanny Abt geb. Spangenthal (1880), Henriette Abt geb.

Nussbaum (1863), Leopold Abt (1894), Sally Abt (1864), Siegfried Abt (1870), Bertha Bloch geb.

Goldschmidt (1886), Helene Block (1864), Paula Cohn geb. Goldberg (1896), Agnes

Dalberg geb. Kaufmann (1873), Toni Goldschmidt (1889), Paula Helene Ehrlich geb. Kaufmann

(1868), Emil Goldschmidt (1879), Siegmund Goldschmidt (1890), Bertha

Hammerschlag geb. Levy (1877), Gerda Höflich (1932), Gidel J. Josephs (1894), Moritz Kahn (),

Röschen Kahn geb. Kaufmann (1856), Moritz Kanter (1901), Leopold Katz (1882),

Leo Kaufmann (1877), Clara Lewisohn (1870), Ernst Levy (1912), Hermann Levy (1872), Johanna Levy

geb. Levy (1885), Leopold Levy (1877), Paula Levy geb. Mosheim (1885), Selma

Levy (1881), Meinhard

Meyer (1880), Rosalie Mayer geb. Siegel (1876), Flora Meyerfeld geb. Levy

(1882), Bertha Rothschild geb. Levy

(1905), Hugo Rothschild (1888), Clara Saevici geb. Meyer (1909), Abraham Speier

(1868), Flora Speier geb. Abt (1873), Johanna Speier geb. Flörsheim (1862), Leo Speier (1905), Settchen Speier geb.

Katz (1870), Franziska Stern geb. Rosenbusch (1886), Henny Stern geb. Abt (1907), Adelheid Wallach geb.

Apt (1857), Lina

Weisslitz geb. Goldschmidt (1871), Franziska Wolff geb. Kaufmann

(1879).

Zur Erinnerung an viele der genannten, aus Melsungen in der NS-Zeit nach der

Deportation umgekommene / ermordete jüdische Personen erinnern seit 2008

sogenannte "Stolpersteine" in der Stadt (siehe Presseberichte

zu den Verlegungen unten und Website www.stolpersteine-melsungen.de).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

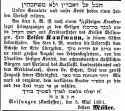

50-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Aron Müller (1867)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. November

1867: Melsungen, Provinz Hessen, 29. Oktober (1867). Ein

seltenes Fest wurde heute hier begangen. Die israelitische Gemeinde

feierte das 50-jährige Dienstjubiläum ihres Lehrers Müller, der

während dieser langen Zeit hier tätig war. Es hatte sich zu diesem

Zwecke schon vor längerer Zeit ein Komitee gebildet, welches die nötigen

Einleitungen hierzu traf, und diesem ist es zunächst zu danken, dass eine

so schöne und umfangreiche Feier begangen wurde. Das Fest begann mit

einer Synagogalfeier, der sämtliche Behörden und Geistlichen hiesiger

Stadt beiwohnten. Die Festrede bei derselben hielt Herr Handrabbiner Dr.

Adler aus Kassel und machte dieselbe bei allen Anwesenden einen erhebenden

Eindruck. Mit großer Geschicklichkeit wurde von ihm über Schule und

Volksbildung gesprochen, ganz besonders auf das Schulwesen und den

Bildungsgrad der Israeliten in früherer und jetziger Zeit hingewiesen.

Wie die Stellung der Juden durch ihre Schulbildung bedingt wurde und wie

durch die Vernachlässigung der Schulen in früherer Zeit, ein so

nachteiliger Einfluss auf das Ansehen der Juden ausgeübt wurde. Der

kirchlichen Feier folgte ein Festmahl, woran sich außer den her wohnenden

Israeliten viele Lehrer und Beamte hiesiger Stadt sowie israelitische

Lehrer aus der Umgegend beteiligten. Verschiedene Toaste würzten das

Mahl. Der eine galt des Königs und der Königin Majestäten. Eine

freudige Stimmung bemächtigte sich aller Festteilnehmer und war heirbei

eine selten gesehene Harmonie zwischen Juden und Christen wahrnehmbar. Man

tauschte gegenseitig die Gedanken aus und kam zur Ansicht, dass das Fest

einen guten Eindruck auf die allgemeine Volksstimmung haben würde. Der

Abend vereinigte die Frauen und Jungfrauen zu einem Tanzvergnügen, dem

einige wohl gelungene theatralische Vorstellungen vorangingen, und so

schloss dieses Fest spät nach der Geisterstunde zur Befriedigung aller

Festteilnehmer, denen es noch nach späten Jahren eine angenehme

Rückerinnerung bleiben wird. Dem Jubilar, der sich trotz seiner 72 Jahre

einer körperlichen und geistigen Rüstigkeit zu erfreuen hat, wurde

seitens der Gemeinde eine Dotation von ca. fünf Hundert Talern, welches

in Anbetracht der kleinen Gemeinde, die aus nur 25 Mitgliedern besteht,

als eine ehrende Anerkennung des Lehrers sowie der Gemeinde selbst

öffentlich hervorgehoben zu werden verdient." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. November

1867: Melsungen, Provinz Hessen, 29. Oktober (1867). Ein

seltenes Fest wurde heute hier begangen. Die israelitische Gemeinde

feierte das 50-jährige Dienstjubiläum ihres Lehrers Müller, der

während dieser langen Zeit hier tätig war. Es hatte sich zu diesem

Zwecke schon vor längerer Zeit ein Komitee gebildet, welches die nötigen

Einleitungen hierzu traf, und diesem ist es zunächst zu danken, dass eine

so schöne und umfangreiche Feier begangen wurde. Das Fest begann mit

einer Synagogalfeier, der sämtliche Behörden und Geistlichen hiesiger

Stadt beiwohnten. Die Festrede bei derselben hielt Herr Handrabbiner Dr.

Adler aus Kassel und machte dieselbe bei allen Anwesenden einen erhebenden

Eindruck. Mit großer Geschicklichkeit wurde von ihm über Schule und

Volksbildung gesprochen, ganz besonders auf das Schulwesen und den

Bildungsgrad der Israeliten in früherer und jetziger Zeit hingewiesen.

Wie die Stellung der Juden durch ihre Schulbildung bedingt wurde und wie

durch die Vernachlässigung der Schulen in früherer Zeit, ein so

nachteiliger Einfluss auf das Ansehen der Juden ausgeübt wurde. Der

kirchlichen Feier folgte ein Festmahl, woran sich außer den her wohnenden

Israeliten viele Lehrer und Beamte hiesiger Stadt sowie israelitische

Lehrer aus der Umgegend beteiligten. Verschiedene Toaste würzten das

Mahl. Der eine galt des Königs und der Königin Majestäten. Eine

freudige Stimmung bemächtigte sich aller Festteilnehmer und war heirbei

eine selten gesehene Harmonie zwischen Juden und Christen wahrnehmbar. Man

tauschte gegenseitig die Gedanken aus und kam zur Ansicht, dass das Fest

einen guten Eindruck auf die allgemeine Volksstimmung haben würde. Der

Abend vereinigte die Frauen und Jungfrauen zu einem Tanzvergnügen, dem

einige wohl gelungene theatralische Vorstellungen vorangingen, und so

schloss dieses Fest spät nach der Geisterstunde zur Befriedigung aller

Festteilnehmer, denen es noch nach späten Jahren eine angenehme

Rückerinnerung bleiben wird. Dem Jubilar, der sich trotz seiner 72 Jahre

einer körperlichen und geistigen Rüstigkeit zu erfreuen hat, wurde

seitens der Gemeinde eine Dotation von ca. fünf Hundert Talern, welches

in Anbetracht der kleinen Gemeinde, die aus nur 25 Mitgliedern besteht,

als eine ehrende Anerkennung des Lehrers sowie der Gemeinde selbst

öffentlich hervorgehoben zu werden verdient." |

50-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Baruch Block (1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1908:

"Melsungen, 1. April (1908). Herr Lehrer Block dahier feiert am 3.

April sein goldenes Dienstjubiläum; am hiesigen Platze wirkt er bereits

über 40 Jahre. Die israelitische Gemeinde hatte geplant, den Tag festlich

zu begehen, Herr Block hat sich jedoch jede Feier verbeten. Der Jubilar

erfreut sich in unserer Stadt allseitiger Wertschätzung." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1908:

"Melsungen, 1. April (1908). Herr Lehrer Block dahier feiert am 3.

April sein goldenes Dienstjubiläum; am hiesigen Platze wirkt er bereits

über 40 Jahre. Die israelitische Gemeinde hatte geplant, den Tag festlich

zu begehen, Herr Block hat sich jedoch jede Feier verbeten. Der Jubilar

erfreut sich in unserer Stadt allseitiger Wertschätzung." |

Verschwinden des Lehrers Baruch Bloch (1912)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. März

1912: "Melsungen. Der fast 80jährige emeritierte Lehrer B.

Block, der hochgradig nervös war, verschwand am 3. dieses Monats nachts.

Erst am Morgen wurde sein Fehlen bemerkt. Beim Nachforschen fand man

seinen Rock und Hut an dem Fuldaufer. Trotz allen Suchens hat man seinen

Leichnam nicht gefunden. Die hiesige Männer-Chewroh hat demjenigen, der

den Verschwundenen auffindet, eine Belohnung von 50 Mark

zugesichert." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. März

1912: "Melsungen. Der fast 80jährige emeritierte Lehrer B.

Block, der hochgradig nervös war, verschwand am 3. dieses Monats nachts.

Erst am Morgen wurde sein Fehlen bemerkt. Beim Nachforschen fand man

seinen Rock und Hut an dem Fuldaufer. Trotz allen Suchens hat man seinen

Leichnam nicht gefunden. Die hiesige Männer-Chewroh hat demjenigen, der

den Verschwundenen auffindet, eine Belohnung von 50 Mark

zugesichert." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1912: "Melsungen,

24. März (1912). Die Leiche des seit Purim-Abend verschwundenen emeritierten

israelitischen Lehrers Block wurde am Donnerstag in dem 2 1/2 Stunden von

hier entfernteren Dorfe Guxhagen von dem Maurer Reuter am Ufer der Fulda

gelandet." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1912: "Melsungen,

24. März (1912). Die Leiche des seit Purim-Abend verschwundenen emeritierten

israelitischen Lehrers Block wurde am Donnerstag in dem 2 1/2 Stunden von

hier entfernteren Dorfe Guxhagen von dem Maurer Reuter am Ufer der Fulda

gelandet." |

Über Lehrer Philipp Dilloff (Lehrer in Melsungen von 1908 bis

1923/25)

(zusammengestellt auf Grund der Recherchen von Heidemarie Kugler-Weiemann,

Lübeck; mitgeteilt am 25.5.2013)

| Lehrer Philipp Dilloff ist am 18. Dezember

1863 in Frankenberg als Sohn von

Loeb Dilloff und der Fanny (Frommet) geb. Teisebach (Deisebach, Theisebach)

geboren. Nach seinem Schulbesuch ließ er sich am Lehrerseminar in Köln

und Büren ausbilden. 1887 bewarb er sich auf die Stelle in Ziegenhain

(Ausschreibung siehe oben). Er bekam die Stelle und zog nach Ziegenhain,

wo er im Haus Kasseler Straße 28 lebte. Er heiratete Veilchen geb. Stern,

geb. 1871 in Salmünster. Das

Ehepaar hatte eine Tochter Elsa (geb. 1893 in Ziegenhain), eventuell noch

weitere Kinder. Philipp Dilloff blieb bis 1908 in Ziegenhain,

danach wurde er Lehrer in Melsungen, wo er bis zu seinem Ruhestand

1923 geblieben ist. 1925 verzogen Beilchen und Philipp Dillof nach Riga,

wo ihr Schwiegersohn Ludolph (Ludwig) Häusler - von Beruf Rechtsanwalt -

für einen schwedischen Finanzkonzern tätig war. 1927 verzog die ganze

Familie nach Lübeck. Veilchen Dillof verstarb bereits im Mai 1932 und

wurde im jüdischen Friedhof in Moisling beigesetzt. Philipp Dilloff blieb

in der NS-Zeit in Lübeck. Am 19. Juli 1942 wurde er über Hamburg in das

Ghetto Theresienstadt deportiert, von dort im September 1942 nach

Treblinka, wo er ermordet wurde. |

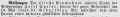

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 10. April 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 10. April 1924:

"Wir suchen zum Eintritt per 1. Mai dieses Jahres,

eventuell später einen

Religionslehrer, Vorbeter und Schochet.

Dienstwohnung und 9 Ar großer Garten vorhanden. Bewerbungen sind zu

richten an den

Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu Händen des Herrn Julius

Levy, Melsungen (Regierungsbezirk

Kassel)." |

Lehrer Dillhof verlässt die Gemeinde - Nachfolger wird

Lehrer Löwenstein (1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1925: "Melsungen,

3. März (1925). Lehrer Dillhof, der nach seiner Pensionierung als

Religionslehrer hier verblieben war, hat der Gemeinde das Amt gekündigt.

Die Gemeinde wählte nun Löwenstein aus Jeßberg, bisher im besetzten

Gebiet, als Lehrer und Vorsänger." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1925: "Melsungen,

3. März (1925). Lehrer Dillhof, der nach seiner Pensionierung als

Religionslehrer hier verblieben war, hat der Gemeinde das Amt gekündigt.

Die Gemeinde wählte nun Löwenstein aus Jeßberg, bisher im besetzten

Gebiet, als Lehrer und Vorsänger." |

Lehrer P. Löw aus Gemen in Westfalen wird in Melsungen angestellt

(1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 4. Juli 1930: "Melsungen. Die hiesige

Gemeinde hat für die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle zum

1. Juli dieses Jahres Herrn P. Löw, Gemen in Westfalen,

verpflichtet. Herr Löwenstein, bisheriger Inhaber dieses Amtes,

hat einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Der Gottesdienst unter seiner

Leitung und seine Vorträge waren über den allgemeinen Durchschnitt, und

wird sein Nachfolger es nicht leicht haben, die Gemeinde in dieser

Hinsicht zufrieden zu stellen."

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 4. Juli 1930: "Melsungen. Die hiesige

Gemeinde hat für die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle zum

1. Juli dieses Jahres Herrn P. Löw, Gemen in Westfalen,

verpflichtet. Herr Löwenstein, bisheriger Inhaber dieses Amtes,

hat einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Der Gottesdienst unter seiner

Leitung und seine Vorträge waren über den allgemeinen Durchschnitt, und

wird sein Nachfolger es nicht leicht haben, die Gemeinde in dieser

Hinsicht zufrieden zu stellen." |

Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Ausschreitungen gegen jüdische Familien (1848)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 15. Mai

1848: "Kassel, 2. Mai. Die Exzesse gegen Personen und Eigentum in den

Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und Juden, nehmen auf

eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar, Melsungen,

Rothenburg

und Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren geretteten Habseligkeiten

hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine Anzahl der Exzedenten

gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal Zeit, gegen diese

Übeltätiger, deren Absicht lediglich auf Plünderung und Raub gerichtet

ist, energisch einzuschreiben und die Gesetze wieder zu Ansehen zu

bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in Haft zu

nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme hat deren

schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenberg ein Advokat und

ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbebetriebe durch die Juden beengt

fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und Nachsicht wäre

hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 15. Mai

1848: "Kassel, 2. Mai. Die Exzesse gegen Personen und Eigentum in den

Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und Juden, nehmen auf

eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar, Melsungen,

Rothenburg

und Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren geretteten Habseligkeiten

hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine Anzahl der Exzedenten

gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal Zeit, gegen diese

Übeltätiger, deren Absicht lediglich auf Plünderung und Raub gerichtet

ist, energisch einzuschreiben und die Gesetze wieder zu Ansehen zu

bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in Haft zu

nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme hat deren

schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenberg ein Advokat und

ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbebetriebe durch die Juden beengt

fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und Nachsicht wäre

hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." |

Purimfeier in der Gemeinde (1931)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. März 1931: "Melsungen. Am Purimabend

fand hier unter Beteiligung fast aller Gemeindemitglieder eine

wohlgelungene Purimfeier statt. Von dieser Tatsache wird jeder, der

Einblick in die hiesigen Verhältnisse der letzten Jahre gehabt hat,

angenehm überrascht sein. Den neuen Geist, der in der Gemeinde eingekehrt

ist, hat sie in erster Linie Herrn Lehrer Willy Katz zu verdanken,

der es in so kurzer Zeit verstanden hat, die Sympathien zu gewinnen. Herr

Katz versieht von Kassel aus den Dienst als Kultusbeamter und

Religionslehrer. Die kleine Schar der Schüler trat am Purimabend in

bunter Folge vor das in freudiger Erregung harrende Publikum. Später

hielten Tanz und abwechslungsreiche Vorträge die Erwachsenen noch lange

zusammen. Man ging mit dem Gefühl nach Hause, wieder einmal einige

gemütliche Stunden im geschlossenen Kreis der Gemeinde verlebt zu

haben." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. März 1931: "Melsungen. Am Purimabend

fand hier unter Beteiligung fast aller Gemeindemitglieder eine

wohlgelungene Purimfeier statt. Von dieser Tatsache wird jeder, der

Einblick in die hiesigen Verhältnisse der letzten Jahre gehabt hat,

angenehm überrascht sein. Den neuen Geist, der in der Gemeinde eingekehrt

ist, hat sie in erster Linie Herrn Lehrer Willy Katz zu verdanken,

der es in so kurzer Zeit verstanden hat, die Sympathien zu gewinnen. Herr

Katz versieht von Kassel aus den Dienst als Kultusbeamter und

Religionslehrer. Die kleine Schar der Schüler trat am Purimabend in

bunter Folge vor das in freudiger Erregung harrende Publikum. Später

hielten Tanz und abwechslungsreiche Vorträge die Erwachsenen noch lange

zusammen. Man ging mit dem Gefühl nach Hause, wieder einmal einige

gemütliche Stunden im geschlossenen Kreis der Gemeinde verlebt zu

haben." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Kreisvorsteher Perll (1848)

Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8.

Februar 1848: "Aus Kurhessen. Am 1. Januar dieses Jahres

verstarb zu Melsungen in der Provinz Niederhessen, der Kreisvorsteher

Perll, ein Mann von echtem, altjüdischem Schrot und Korn, einfach in

Wesen und Sitten, aber felsenfest und treu anhängend dem Glauben seiner

Urväter. Von seiner Tätigkeit für das allgemeine Beste, besonders da,

wo es die Erhaltung des wahren, orthodoxen Judentums galt, legte er in

neuerer Zeit Beweise noch dadurch ab, dass er der erste aller

Kreisvorsteher es war, der eine Eingabe sämtlicher Gemeindeältesten

seines Kreises an Kurf. Ministerium des Innern bewirkte, in welcher sowohl

die Gefahren dringend geschildert, die den Israeliten Hessens

bevorständen, falls einem neologen, reformistischen, Landrabbinen die

Seelsorge der jüdischen Gemeinden des Staates anvertrauet, als die

Vorteile aufgezählt wurden, die den religiösen Zuständen des

Vaterslandes dadurch erwachsen würden, falls ein Geistlicher, wie in der

Person des Dr. Feuchtwang die Petenten vorzuschlagen sich erlaubten, jene

Stellung einnehme. Wie sehr dieser Schritt von vielen anderen

Kreisvorstehern gebilligt und nachgeahnt. wie sehr Kurf. Ministerium die

Majorität der Gemeinden berücksichtigte, ist hinreichend bekannt.

Deshalb war auch die Trauer um den Dahingeschiedenen, eine allgemeine, und

nicht besser glaubte man das Andenken des entschlafenen Frommen ehren zu

können, als dass man bei der am 19. dieses Monats stattgefundenen Wahl

eines neuen Kreisvorstehers, mit großer Majorität den Herrn L. Kaufmann

wählte, dessen religiöse Ansichten denen seines Vorgängers, durchaus

konform ein Ehrenmann wie jener, im wahren Sinne des Wortes ist, gewiss

nichts unterlasen wird, die religiösen Interessen des Kreises wie bisher

zu wahren und zu schützen. Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8.

Februar 1848: "Aus Kurhessen. Am 1. Januar dieses Jahres

verstarb zu Melsungen in der Provinz Niederhessen, der Kreisvorsteher

Perll, ein Mann von echtem, altjüdischem Schrot und Korn, einfach in

Wesen und Sitten, aber felsenfest und treu anhängend dem Glauben seiner

Urväter. Von seiner Tätigkeit für das allgemeine Beste, besonders da,

wo es die Erhaltung des wahren, orthodoxen Judentums galt, legte er in

neuerer Zeit Beweise noch dadurch ab, dass er der erste aller

Kreisvorsteher es war, der eine Eingabe sämtlicher Gemeindeältesten

seines Kreises an Kurf. Ministerium des Innern bewirkte, in welcher sowohl

die Gefahren dringend geschildert, die den Israeliten Hessens

bevorständen, falls einem neologen, reformistischen, Landrabbinen die

Seelsorge der jüdischen Gemeinden des Staates anvertrauet, als die

Vorteile aufgezählt wurden, die den religiösen Zuständen des

Vaterslandes dadurch erwachsen würden, falls ein Geistlicher, wie in der

Person des Dr. Feuchtwang die Petenten vorzuschlagen sich erlaubten, jene

Stellung einnehme. Wie sehr dieser Schritt von vielen anderen

Kreisvorstehern gebilligt und nachgeahnt. wie sehr Kurf. Ministerium die

Majorität der Gemeinden berücksichtigte, ist hinreichend bekannt.

Deshalb war auch die Trauer um den Dahingeschiedenen, eine allgemeine, und

nicht besser glaubte man das Andenken des entschlafenen Frommen ehren zu

können, als dass man bei der am 19. dieses Monats stattgefundenen Wahl

eines neuen Kreisvorstehers, mit großer Majorität den Herrn L. Kaufmann

wählte, dessen religiöse Ansichten denen seines Vorgängers, durchaus

konform ein Ehrenmann wie jener, im wahren Sinne des Wortes ist, gewiss

nichts unterlasen wird, die religiösen Interessen des Kreises wie bisher

zu wahren und zu schützen.

den 28. Januar. Ich beeile mich, Ihnen die freudige Nachricht mitzuteilen,

dass soeben der Rabbiner Lipschütz, vom Allerhöchsten Orte aus zum

Landrabbinen ernannt worden ist." |

Zum Tod des Gemeinde- und Kreisvorstehers Leiser Kaufmann (1861)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. August

1861: "Unsere Gemeinde und unser Kreis haben einen herben Verlust

erlitten. Am 6. dieses Monats ist nach einem 3/4jährigen Krankenlager heimgegangen

zu den Seligen unser Gemeindevorsteher (Rosch HaKehila) und

Kreisvorsteher des Kreises Melsungen, Herr Leiser Kaufmann, in seinem 63.

Lebensjahre. Am 8ten dieses Monats wurden die Überreste dem Schoße der

Erde übergeben, unter einer großen Anzahl von Leichenbegleitern, von den

Israeliten hiesigen Kreises, den achtenswerten christlichen Bürgern und

Personal des Kurfürstlichen Landratsamtes und dem Medizinalrat, Herr Dr.

Schott. Dies war gewiss Zeugnis seiner Würdigkeit. Mir ward es

vergönnt, dem verklärten Bruder Trauerredner zu sein und den Text

zu wählen: 'der Herr wird seinen Engel senden vor dir her um dich zu

bewahren auf deinem Weg' (1. Mose 24,7). Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. August

1861: "Unsere Gemeinde und unser Kreis haben einen herben Verlust

erlitten. Am 6. dieses Monats ist nach einem 3/4jährigen Krankenlager heimgegangen

zu den Seligen unser Gemeindevorsteher (Rosch HaKehila) und

Kreisvorsteher des Kreises Melsungen, Herr Leiser Kaufmann, in seinem 63.

Lebensjahre. Am 8ten dieses Monats wurden die Überreste dem Schoße der

Erde übergeben, unter einer großen Anzahl von Leichenbegleitern, von den

Israeliten hiesigen Kreises, den achtenswerten christlichen Bürgern und

Personal des Kurfürstlichen Landratsamtes und dem Medizinalrat, Herr Dr.

Schott. Dies war gewiss Zeugnis seiner Würdigkeit. Mir ward es

vergönnt, dem verklärten Bruder Trauerredner zu sein und den Text

zu wählen: 'der Herr wird seinen Engel senden vor dir her um dich zu

bewahren auf deinem Weg' (1. Mose 24,7).

Melsungen (Kurhessen), den 5. Elul 1861. Lehrer Müller." |

80. Geburtstag von Herz Speier (1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1925: "Melsungen,

27. Januar (1925). Der Rentner Herz Speier, früher Schochet dahier, kann

kommenden Schabbat seinen 80. Geburtstag begehen. Seitdem er vor

Jahresfrist infolge Sturzes von der Treppe einen Oberschenklebruch

erlitten, ist er bettlägerig, im übrigen aber vollkommen gesund und

geistig sehr rege. (Alle Gute) bis 100 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1925: "Melsungen,

27. Januar (1925). Der Rentner Herz Speier, früher Schochet dahier, kann

kommenden Schabbat seinen 80. Geburtstag begehen. Seitdem er vor

Jahresfrist infolge Sturzes von der Treppe einen Oberschenklebruch

erlitten, ist er bettlägerig, im übrigen aber vollkommen gesund und

geistig sehr rege. (Alle Gute) bis 100 Jahre." |

Zum Tod von Isaak Speier (1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Melsungen,

10. Mai (1925). Im Alter von 69 Jahren wurde hier unter Beteiligung

sämtlicher Behörden der Stadt, an deren Spitze die Herren Landrat und

Bürgermeister stand, der Kreisvorsteher Lederhändler Isaak Speier zur

letzten Ruhe bestattet. Auch der Kriegerverein nahm in corpore an der

Beerdigung teil. Der Dahingeschiedene hat das Kreisvorsteheramt seit über

30 Jahren zur größten Zufriedenheit der gesamten Kreisbevölkerung

bekleidet." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Melsungen,

10. Mai (1925). Im Alter von 69 Jahren wurde hier unter Beteiligung

sämtlicher Behörden der Stadt, an deren Spitze die Herren Landrat und

Bürgermeister stand, der Kreisvorsteher Lederhändler Isaak Speier zur

letzten Ruhe bestattet. Auch der Kriegerverein nahm in corpore an der

Beerdigung teil. Der Dahingeschiedene hat das Kreisvorsteheramt seit über

30 Jahren zur größten Zufriedenheit der gesamten Kreisbevölkerung

bekleidet." |

91. Geburtstag von Josef Speier

(1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Mai 1927: "Melsungen. Der älteste

Einwohner unserer Stadt, der Privatmann Josef Speier, feierte bei

guter Gesundheit am 10. Mai seinen 91. Geburtstag. Wir wünschen

dem alten Herren einen weiteren glücklichen Lebensabend." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Mai 1927: "Melsungen. Der älteste

Einwohner unserer Stadt, der Privatmann Josef Speier, feierte bei

guter Gesundheit am 10. Mai seinen 91. Geburtstag. Wir wünschen

dem alten Herren einen weiteren glücklichen Lebensabend." |

Zum Tod von Josef Speier (1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 22. März 1929: "Aus Melsungen. Hier

ist vor einigen Tagen der älteste Einwohner Melsungens, der Privatmann

Joseph Speier, der in einigen Wochen seinen 93. Geburtstag hätte

feiern können, zur ewigen Ruhe eingegangen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 22. März 1929: "Aus Melsungen. Hier

ist vor einigen Tagen der älteste Einwohner Melsungens, der Privatmann

Joseph Speier, der in einigen Wochen seinen 93. Geburtstag hätte

feiern können, zur ewigen Ruhe eingegangen." |

Julius Levy wurde zum Gemeindeältesten gewählt

(1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Melsungen. Der

Kaufmann Julius Levy zu Melsungen wurde anstelle des Herrn Abraham Speier

zum Gemeindeältesten gewählt und vom Vorsteheramt

bestätigt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Melsungen. Der

Kaufmann Julius Levy zu Melsungen wurde anstelle des Herrn Abraham Speier

zum Gemeindeältesten gewählt und vom Vorsteheramt

bestätigt." |

Unfalltod des taubstummen Sally Speier am Bahnübergang zwischen Röhrenfurth

und Melsungen (1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 1. August 1930: "Tragödie eines jüdischen

Taubstimmen. Ein entsetzlicher Unglücksfall ereignete sich am

Dienstag abend gegen 6 Uhr an dem Bahnübergang zwischen Röhrenfurth

und Melsungen. Der 66-jährige taubstumme Sally Speier aus

Melsungen, der in früheren Jahren als Schreiner bei der Firma

Henschel u. Sohn gearbeitet hatte, wurde auf den Gleisen von dem

herannahenden Personenzug 643 erfasst und auf der Stelle getötet. Die

entsetzlich verstümmelte Leiche konnte geborgen werden. Wie sich der

Unfall zugetragen hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Der

Bahnübergang ist in der üblichen Weise mit Bahnschranken und Drehkreuzen

sowie mit den erforderlichen Warnungstafeln gesichert. Vermutlich hat der

taubstumme Speier den herannahenden Zug nicht gesehen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 1. August 1930: "Tragödie eines jüdischen

Taubstimmen. Ein entsetzlicher Unglücksfall ereignete sich am

Dienstag abend gegen 6 Uhr an dem Bahnübergang zwischen Röhrenfurth

und Melsungen. Der 66-jährige taubstumme Sally Speier aus

Melsungen, der in früheren Jahren als Schreiner bei der Firma

Henschel u. Sohn gearbeitet hatte, wurde auf den Gleisen von dem

herannahenden Personenzug 643 erfasst und auf der Stelle getötet. Die

entsetzlich verstümmelte Leiche konnte geborgen werden. Wie sich der

Unfall zugetragen hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Der

Bahnübergang ist in der üblichen Weise mit Bahnschranken und Drehkreuzen

sowie mit den erforderlichen Warnungstafeln gesichert. Vermutlich hat der

taubstumme Speier den herannahenden Zug nicht gesehen." |

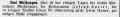

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Geburtsanzeige einer Tochter von Bernhard Speier und seiner Frau geb.

Spangenthal (1927)

Anmerkung: angezeigt wird die Tochter Hannelore der Eheleute Bernhard

Speier (Fritzlarer Straße in Melsungen) und Berta geb. Spangenthal. Bernhard

Speier wurde am 20. Juni 1887 in Melsungen geboren; er starb am 3. September

1892 in Chicago, USA. Berta wurde am 12.6.1890 in Spangenberg geboren;

sie starb im Alter von fast 104 Jahren am 5. Mai 1994 in Chicago, USA. Das Paar

hatte neben der Tochter Hannelore einen Sohn Albert (in den USA: Fred),

geb. 2. September 1922 in Kassel-Wilhelmshöhe. Die Familie konnte 1938 in die

USA emigrieren.

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 26. August 1927: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 26. August 1927:

"Die glückliche Geburt eines gesunden Mädels zeigen hocherfreut

an

Bernhard Speier und Frau geb. Spangenthal

Melsungen, den 23. August 1927 (zur Zeit: Rotes Kreuz)." |

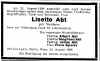

Todesanzeige für Lisette Abt geb. Wertheim

(1938)

Anmerkung: Lisette (Settchen) geb. Wertheim war verheiratet mit Leiser

Abt.

Anzeige

im "Jüdischen Gemeindeblatt Kassel" vom 26. August 1938: Anzeige

im "Jüdischen Gemeindeblatt Kassel" vom 26. August 1938:

"Am 24. August 1938 entschlief sanft nach kurzem Krankenlager unsere

liebe, herzensgute Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Tante und

Schwester, Frau

Lisette Abt geb. Wertheim

kurz vor Vollendung ihres 93. Lebensjahres. Die trauernden

Hinterbliebenen:

Familie Albert Abt Familie Siegfried Abt

Familie Julius Abt Frau Flora Speier.

Melsungen, Berlin, Wien, 24. August 1938. Die Beerdigung hat

bereits stattgefunden." |

Zur Geschichte der Synagoge

Ein erste Synagoge unbekannten Alters stand in der

Mühlenstraße (Altaras 1994) oder eher im Bereich hinter der Fritzlarer Straße

(zur Diskussion siehe Beitrag

von Kurt Maurer und Dieter Hoppe 2005, die Vermutungen, ein auf dem

Grundstück der Fritzlarer Straße 3 stehendes klassizistisches Gebäude sei die

"Alte Synagoge" gewesen, haben sich nach Angaben von Dieter Hoppe

allerdings durch nichts bestätigen lassen; auch die Rundbogenfenster können

nicht aus der alten Synagoge stammen). Es handelte sich um ein

Fachwerkgebäude, in dem der Betsaal, das Schullokal und die Lehrerwohnung

untergebracht waren. In den 1830er-Jahren war das Gebäude durch

Senkungen in einen baufälligen Zustand geraten. Der damalige Landbaumeister

Augener empfahl dringend eine komplette Renovierung oder einen Neubau der

Synagoge. Der Lehrer war wegen seiner verfallenen Wohnung bereits

ausgezogen.

Hierauf begann die jüdische Gemeinde mit der Planung einer neuen Synagoge.

Die alte Synagoge wurde 1837 abgebrochen, um das noch verwendbare Baumaterial zu

verkaufen und - nach den ersten Planungen- am selben Standort beziehungsweise in

unmittelbarer Nähe einen Synagogenneubau errichten zu können. Bis zur

Einweihung einer neuen Synagoge fanden die Gottesdienste in einem Zimmer im Haus

des Benjamin Abt und der Schulunterricht in einem Raum bei der Witwe des Salomon

Abt statt. Der bisherige Standort der Synagoge wurde aufgegeben, da das Gelände

dort bereits zu eng bebaut war.

Landbaumeister Augener erstellte seit Juni 1837 Kostenvoranschläge sowie

Pläne für einen Neubau, die mehrmals auf Grund von Wünschen der

israelitischen Gemeinde, des Kreisrates, der Stadt Melsungen und des

Bürgermeisters verändert werden mussten. Als Standort wurde die damals

bevorzugte Lage des

Neubaugebietes der Rotenburger Straße bestimmt. Die unmittelbare Nähe zum

1837-38 im Stil des Kasseler Klassizismus erbauten Kasinos (heute:

Stadthalle) prägte den Stil der neuen Synagoge.

Es entstand ein jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge (Betraum mit 89 Plätzen

für Männer, auf der Empore 58 Plätze für Frauen), jüdischer Schule,

Lehrerwohnung und rituellem Bad. Auf dem die Jahreszahl "1841"

tragenden Grundstein stehen die Namen der damaligen Vorsteher der Gemeinde

(Stern und Apt). Wann das Gebäude eingeweiht wurde, ist nicht bekannt; es

konnte noch kein Bericht über die Einweihung gefunden werden.

Fast 100 Jahre war die Synagoge Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens in

Melsungen.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Inneneinrichtung der Synagoge demoliert.

Im September 1939 zwang die Stadt die jüdische Gemeinde zum Verkauf des

Gebäudes zu einem Preis von ein paar Tausend RM, von denen lediglich 1.000 RM bezahlt wurden. 1941

wurde das Gebäude der Kreishandwerkerschaft übergeben, in deren Besitz sich

das Gebäude bis zur Gegenwart befinden (Handwerker-Genossenschaft des

Schwalm-Eder-Kreises).

Über den Verkauf der Synagoge

Näheres aus dem Artikel von Dieter Hoppe (siehe unter Lit.): "Mit

dem Nationalsozialismus droht beiden Gebäuden (sc. Casino und Synagoge)

der Abriss. Die erhaltenen Dokumente über den Zwangsverkauf der Synagoge

erlauben einen Blick auf das verworrene Ränkespiel der damaligen Zeit.

Der damalige Bürgermeister Dr. Otto Schmidt (er gehörte vor 1933 der DDP

an) wollte im Vertrag vom 23. Januar 1939 der Synagogengemeinde die

Synagoge zusammen mit einem Acker für 10.000 RM (9.000 RM für die

Synagoge und 1.000 RM für den Acker) abkaufen. Die Synagogengemeinde

sollte außerdem jährlich die Zinsen aus dem Kaufpreis sowie 1.000 RM für

Mitglieder der Gemeinde erhalten. Am 30. Januar wird der Einheitswert des

Gebäudes mit 12.400 RM beziffert. Am 22. Juni 1939 wird durch den

Regierungspräsidenten in Kassel der Kaufpreis auf 5.000 RM (4.000 für

die Synagoge und 1.000 RM für den Acker) ohne weitere jährliche

Zahlungen herabgesetzt. Die Synagoge wird auf 7.300 RM geschätzt. Der Bürgermeister

möchte die Synagoge für handwerkliche Zwecke haben. Der Landrat will die

Synagoge abreißen. Auf dem heutigen Parkplatz soll ein Parteihaus für

1000 Personen entstehen um die Erfolge des 1000jährigen Reiches zu

feiern. Zu diesem Zweck soll auch das Kasino, das schon seit 1935 in der

Hand der Partei war, abgerissen werden. Der Anblick der ehemaligen

Synagoge galt als untragbar. Der Abbruch sollte der erste Schritt sein, um

einen Durchblick zur Fulda zu schaffen. Dafür hätten weitere Häuser

weichen müssen.

Am 7. November 1939 beschwert sich die israelitische Kultusgemeinde. Am 6.

August wird Bürgermeister Otto vom Regierungspräsidenten praktisch

abgekanzelt, weil er im Vertrag vom 23. Januar 1939 einen so hohen Betrag

zahlen wollte. Am 24. Januar 1941 wird der Kaufpreis endgültig auf 6.500

RM festgesetzt. Nach J. Schmidt verkaufte die Stadt noch 1941 die

ehemalige Synagoge für 11.500 RM an die Handwerkerschaft." |

Nach 1945 kam es im Zusammenhang mit

der "Wiedergutmachung" zu einer finanziellen Nachforderung durch die

Jüdische Vermögensverwaltung JRSO, die zu einem Prozess zwischen

Handwerkerschaft und der Stadt Melsungen führte. Der Prozess endete 1953 mit

einem Vergleich: die Stadt Melsungen hatte 22.000 DM Entschädigung und 7.000 DM

Prozesskosten zu bezahlen.

Die ehemalige Synagoge wird bis heute als Geschäfts- und Bürohaus verwendet.

Eine Gedenktafel erinnern an die frühere Geschichte als Synagoge.

Adressen/Standorte der Synagogen: alte

Synagoge in der Mühlenstraße (bis 1836), neue Synagoge in der Rotenburger

Straße 13 (bis 1938).

Fotos

(Quelle: obere Zeile Geschichtsverein

Melsungen, zweite Fotozeile Fotos von Adam Yamey, www.synagogen.info)

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Februar 2010:

"Stolperstein"-Aktion

in Melsungen - Stand der Verlegungen - mehr dazu bei www.stolpersteine-melsungen.de |

Artikel in der "Hessischen

Allgemeinen" vom 25. Februar 2009 (Artikel):

"Sieben neue Stolpersteine an drei Stellen.

Melsungen. Sieben weitere Stolpersteine werden am Mittwoch, 11. März, an vier Stellen im Melsunger Stadtgebiet verlegt. Sie sollen an das Schicksal von Menschen erinnern, die von Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben, deportiert oder ermordet wurden. Die Steine mit einer gravierten Metallplatte werden ins Straßenpflaster vor ehemaligen Wohnhäusern eingelassen..."

|

| |

| Mai 2010:

Weitere "Stolpersteine" werden verlegt

|

Artikel von "and" in der "Hessischen Allgemeinen" vom 12. Mai 2010

(Artikel): "Mit neun neuen Stolpersteinen erinnern jetzt in Melsungen 25 Mahnobjekte an tote jüdische Mitbürger.

Stolpersteine: Denken an Nachbarn von damals.

Melsungen. 'Sie gingen durch diese Türen', zeigte Bürgermeister Dieter Runzheimer auf den Eingang des Hauses Burgstraße 21,

'und dann waren sie nicht mehr da'. Neun Stolpersteine verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig am Mittwochmorgen in Melsungen vor drei Häusern zur Erinnerung an Juden, die einst dort

wohnten..." |

| |

| Mai 2011:

Weitere "Stolpersteine" werden

verlegt |

Artikel von Grugel in der "Hessischen Allgemeinen" vom Mai 2011

(Artikel):

"Künstler Gunter Demnig verlegte sechs Stolpersteine in der Melsunger Innenstadt

Melsungen. Die Melsunger Initiative für Stolpersteine hat am Donnerstag in der Melsunger Innenstadt sechs Steine zum Gedenken an jüdische Opfer aus der Bartenwetzerstadt verlegt..." |

| |

| November 2013:

Schüler beschäftigen sich mit den Schicksalen

jüdischer Melsunger |

Artikel von Judith Féaux de Lacroix in der

"Hessischen Allgemeinen" vom 21. November 2013 (Artikel):

"Jugendliche befassten sich mit jüdischem Leben in Felsberg und Melsungen

- Schüler auf Spurensuche

Melsungen/Felsberg. Was ist eigentlich ein Stolperstein? Bis vor wenigen Monaten konnten die meisten Schülerinnen der Klasse 10F13 an der Melsunger Radko-Stöckl-Schule diese Frage noch nicht beantworten. Jetzt wissen sie nicht nur, was hinter dem Begriff steckt, sondern wollen sogar selbst eine Spendenaktion starten, damit weitere Stolpersteine verlegt werden können.

Auf die Idee gekommen sind die Schülerinnen durch ein Projekt mit dem Titel

'Zivilcourage', das der Bund deutscher Pfadfinder und Pfadfinderinnen Nordhessen (BDP) in Kooperation mit der Radko-Stöckl-Schule organisiert hat. Dabei setzen sich Schüler mit Themen wie Rassismus und Ausgrenzung auseinander. Für dieses Projekt, das von der Initiative

'Gewalt geht nicht' finanziell unterstützt wird', wurde der BDP jetzt mit dem Förderpreis des Hessischen Jugendrings ausgezeichnet. Unter rund 30 Bewerbern kam das Projekt auf den vierten Platz.

Sammeln für Stolpersteine. Die Schülerinnen der Klasse 10F13 machten sich im Rahmen des Projektes auf die Suche nach Spuren jüdischen Lebens in Melsungen und Felsberg. Dabei befassten sie sich auch mit dem Schicksal von Juden, die früher in der Region gelebt haben.

'Es ist schrecklich, wie Juden damals behandelt wurden', sagt die 16-jährige Christine Hartlieb aus

Eubach. 'Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist'...." |

| |

|

Mai 2024:

Weitere "Stolpersteine" werden

verlegt |

Artikel von Manfred Schaake in hna.de vom 4.

Mai 2024: "Melsungen. Symbole der Würdigung: Zehn Gedenktafeln für

ehemals verfolgte Melsunger verlegt

In Gedenken an zehn verfolgte Melsunger während der NS-Zeit wurden in der

Melsunger Innenstadt am Freitagvormittag Stolpersteine verlegt.

Melsungen – Die vier Gedenkfeiern in der Melsunger Innenstadt zur

Verlegung von zehn Stolpersteinen waren am Freitag eine Mahnung für Frieden,

Freiheit, Gerechtigkeit, für Toleranz und Menschenwürde.

Von Schülern der Melsunger Schulen begleitet. Begleitet wurde die

Verlegung der Messingsteine von Schülerinnen und Schülern der Melsunger

Schulen, Renate und Roland Häusler und durch Initiator Gunter Demnig aus dem

Vogelsbergkreis. Seitdem der Künstler das Projekt 1992 ins Leben gerufen

hat, hat Demnig in 31 Ländern bisher 105.000 Stolpersteine verlegt. 'Die

Nachfrage nach Stolpersteinen ist weiterhin groß,', sagte Demnig beim

Empfang im Rathaus. 'Ich habe nie Werbung gemacht – es kommt vom Herzen'.

Gäste reisten extra aus den USA an. Dankbar für die Würdigung waren

auch viele Gäste, die extra aus den USA nach Melsungen anreisten:

'Herzlichen Dank für diese Aktion' sagte Michael Freedberg, der mit seiner

Familie aus den USA nach Melsungen gekommen war. Er kam wegen seiner

Großmutter Grete Levy, die damals Melsungen verlassen musste, weil sie von

den Nationalsozialisten verfolgt wurde. Am Ende der Gedenkveranstaltung

sagte er: 'Es ist für mich und meine Familie von großer Bedeutung, gemeinsam

mit der Bevölkerung von Melsungen die ehemaligen jüdischen Einwohner ehren

zu dürfen. Durch diesen Zusammenhalt geschieht viel Heilung für meine

Familie, die gesamte jüdische Gemeinschaft und die ganze Welt.'

Melsungens Erste Stadträtin Ulrike Hund und Stadtverordnetenvorsteher Timo

Riedemann würdigten die Arbeit Demnigs und der Melsunger Initiative um

Hans-Peter Klein. Demnig habe die Stolpersteine erschaffen und ins Leben

gerufen, sagte Hund. Und: 'Auch die Stadt Melsungen hat ihre schwarzen und

schweren Zeiten durchlebt.' Ebenfalls gewürdigt wurden die laut Hund

'unermüdlichen Recherchen' von Hans-Peter Klein. 'Nie war ehrenamtliches

Engagement und persönlicher Einsatz für dieses Gedenken so wertvoll wie

heute', sagte sie, 'leider ein Satz, der in der näheren Vergangenheit

besondere Bedeutung hat'.

Auch Kritik an den Steinen wurde geäußert. Gedacht werde der

Personen, 'über deren Schicksal wir stolpern und uns erinnern'. Es gebe auch

verschiedene Arten von Kritik an der Verlegung der Stolpersteine, erklärte

Hund. So werde beispielsweise argumentiert, die Privatsphäre der Opfer werde

verletzt, oder es werde befürchtet, dass dieses Gedenken die historische

Tragweite des Verbrechens verharmlost. Hund: 'Ich meine, dass es

unerlässlich ist, der Opfer zu gedenken, die keine andere Gedenkstätte,

keinen Grabstein haben können, als den Stolperstein in ihrer Heimat.'

Stolpersteine sind mehr als nur Gedenksteine. Stolpersteine seien

mehr als nur kleine Gedenksteine: 'Sie sind Symbole der Erinnerung, der

Würdigung und des Gedenkens an die Menschen, an ihre Angehörige und unsere

Mitbürger, die während der Zeit des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte

unsägliches Leid erfahren haben.'

Steine geben Opfern ihre Würde zurück. Jeder Stolperstein gebe den

Opfern des Nationalsozialismus ihre Namen und ihre Würde zurück. Die erste

weiße Rose bei der Verlegung der Stolpersteine Am Markt 4 legte Elfriede

Plümpe nieder – 'um die Verstorbenen zu ehren', wie sie sagte. Auch auf den

weiteren Stolpersteinen lagen weiße Rosen. An der Rotenburger

Straße/Tränkelücke stellten Schüler der Geschwister-Scholl-Schule mit

Pfarrer Jörg Ackermann die Geschichte des jüdischen Lehrers Dagobert

Löwenstein und seiner Frau vor. Hans-Peter Klein stellte in Zukunft auch

weitere Stolpersteinverlegungen in Melsungen in Aussicht.

Familie Rothschild. Bei der gestrigen Stolpersteinverlegung wurde auch der

Familie Rothschild gedacht. Hans-Peter Klein von der Stolperstein-Initiative

hat Interessantes über die Rothschilds zusammengetragen: Hanns-Joseph

Rothschild wurde nach der Pogromnacht am 08. November 1938 verhaftet und mit

drei anderen Männern jüdischen Glaubens - Emil Goldschmied, Arthur Katz und

Leopold Abt - aus Melsungen in dem Lager Breitenau bei Guxhagen inhaftiert.

Von dort wurde er in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar

überstellt. In Belgien wurden Hugo und Bertha Rothschild in dem Lager

Mechelen inhaftiert und von dort im Oktober 1942 nach Auschwitz deportiert.

Hanns-Joseph und Myrtle Rothschild haben zwei Kinder: Hilary Rothschild und

Renee Richmond, die beide in England leben, wie Klein erläutert."

Link zum Artikel |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 67-69. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 54-55. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 51. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.178-179. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 508-510. |

| Artikel von Dieter Hoppe: Das Ensemble des Kasseler

Klassizismus in Melsungen: Die Stadthalle und die ehemalige Synagoge in der

Rotenburger Straße:

Artikel

zur "Alten Synagoge" in Melsungen (Kurt Maurer/Dieter Hoppe)

in einer Seite des Geschichtsvereins Melsungen. |

| Die Geschichte des Hauses Kasseler Straße 28 (unter

besonderer Berücksichtigung seiner jüdischen Vergangenheit). Eine

Darstellung in Dokumenten und Bildern. Hg. von Bernd Köhler, Melsungen

2001. Online

als pdf-Datei zugänglich.

(http://platin.koehler-shop.de/images/firmengeschichte/geschichte_des_hauses.pdf)

|

|

Beitrag

über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing

the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut Beitrag

über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing

the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut

When Elizabeth S. Plaut began tracing her husband’s family roots forty

years ago, she had no idea how this undertaking would change her life and

turn her into a serious genealogist. A trained researcher, she corresponded

with hundreds of people around the world to glean information about the

various branches of the family; scoured cemetery files, archives, and other

available sources; and maintained copious files brimming over with her notes

and charts. Beginning with her quest to find the roots of her husband’s

branch of the family from Willingshausen, Germany -many years before

genealogy became popular - Elizabeth Plaut discovered families in dozens of

small villages in Germany. She tracked the relationships between more than

11,000 people and separated the branches according to the many cities where

the families originated. Impressive in its scope and in Elizabeth Plaut’s

meticulous commitment to detail, The Plaut Family: Tracing the Legacy will

be of immense value to all those interested in knowing more about their

roots. 7" x 10" 420 pp. softcover $45.00. Vgl.

http://www.avotaynu.com/books/Plaut.htm.

Family Trees Organized by German Town of Ancestry: Bodenteich, Bovenden,

Falkenberg, Frankershausen, Frielendorf, Geisa, Gudensberg, Guxhagen,

Melsungen, Obervorschuetz, Ottrau, Rauschenberg, Reichensachsen,

Rotenburg, Schmalkalden, Wehrda, Willingshausen. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Melsungen

Hesse-Nassau. Established around 1776, the community built a large synagogue in

1841 and operated an elementary school from 1854 to 1924. It numbered 188 (5 %

of the total) in 1880. Anti-Jewish riots and disputes with German cattle traders

occured in the 19th century. Affiliated with Kassel's rabbinate, the community

declined to 89 (2 %) in 1925 and by November 1938 it had shrunk to 29. On Kristallnacht

(9-10 November 1938), the synagogue's interior was vandalized and Jews were

attacked, one detainee later dying in the Buchenwald concentration camp. After

1935, 42 Jews left (25 emigrating), ten were deported, and at least 18 perished

in the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|