|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Frankenwinheim (VG

Gerolzhofen, Kreis Schweinfurt)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Frankenwinheim bestand eine jüdische Gemeinde bis

1942. Ihre Entstehung geht in die Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

zurück.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im Laufe des 19.

Jahrhunderts wie folgt: 1816 79 jüdische Einwohner (13,8 % von insgesamt

574), 1837 100 (18,3 % von 546), 1867 82 (14,1 % von 580), 1889 77, 1892 82 (in

16 Familien), 1899 85 (in 15 Haushaltungen), 1900 86 (13,8 % von

623), 1910 58 (10,0 % von 588). Die jüdischen Familien lebten überwiegend vom Handel mit Vieh und

Waren, seit der Mitte des 19. Jahrhundert betrieben sie einige für das

wirtschaftliche Leben des Ortes wichtige Handlungen.

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Frankenwinheim auf

insgesamt 22 Matrikelstellen (einschließlich von drei Veränderungen bis

1826) die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem

Familiennamen und Erwerbszweig): Abraham Hajum Traubel (Handel mit alten Kleidern

und seidenen Flecken), Jacob Banfelt (Schmusen), Haium Hirsch

(Ellenwarenhandel), Hanna, Witwe von Kallmann Roth (lebt von Almosen), Hirsch

Isaac Bamberger (Ellenwarenhandel), Joseph Hirsch (Getreide-, Vieh- und

Ellenwarenhandel), Joseph Jacob (Viehhandel), Joseph Machol Kaiser

(Schnittwarenhandel), Israel Joel Kaiser (Kleider- und Ellenwarenhandel),

Kallmann Gerst (Getreide- und Ellenwarenhandel), Leser Moses Gottlieb (Vieh- und

Ellenwarenhandel), Löw Hirsch (Vieh- und Getreidehandel), Mannes Baerlein

Baermann (Viehhandel), Samson Hirsch Baumann (Schlachten und Viehhandel), Samson

Moises Friedmann (Viehhandel und Schlachten), Sandel Isaac Freudmann

(Viehhandel, Bänder- und Schnürenhandelschaft), Schmul Wolf (Schmusen),

Schönla, Witwe von Joel Kaiser (wird von ihren beiden Söhnen ernährt), Simon

Gerst (Getreide-, Vieh- und Ellenhandel), Moses Gerst (Betrieb des Feldbaus,

seit 1818), Seligmann Bamberger (Güterbesitz, seit 1820), Löb Gottlieb

(Feldbau, seit 1826).

An Einrichtungen waren neben der Synagoge (s.u.) ein Gemeindehaus mit

einer Religionsschule vorhanden sowie ein Ritualbad, das 1910 neu erbaut wurde.

Nach dem Standort der Synagoge erhielt die "Judengasse" ihren

Namen (die jüdischen Familien wohnten ansonsten im gesamten Ort verstreut).

Die

Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Gerolzhofen

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Von 1876 an war

über 50 Jahre lang Josef Kissinger auf dieser Stelle, ein Onkel des

späteren US-Außenministers Henry Kissinger (geb. als Heinz Alfred Kissinger

1923 in Fürth). Er war in dieser

Zeit geistiges Oberhaupt der Gemeinde (vgl. Presseartikel zu Josef Kissinger unten).

An der Religionsschule der Gemeinde waren 1892 19 Kinder zu unterrichten, 1894

16, 1898 20, 1899 18 Kinder. Kissinger unterrichtete teilweise auch die Kinder

in umliegenden Orten wie in Lülsfeld (1892

sechs, 1899 vier Kinder) und in Brünnau

(1896 ein Kind, 1903 vier Kinder).

An jüdischen Vereinen gab es einen Talmud-Thora-Verein (seit 1889/1894

genannt).

Die Gemeinde

gehörte zum Bezirksrabbinat Schweinfurt.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1865/1879 Maier Hirsch, um

1888/1895 S. Hirsch, um 1896 J. Stern, um 1898 S. Hirsch.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Felix Kolb (geb.

11.7.1895 in Frankenwinheim, gef. 7.6.1917). Sein Name steht auf dem alten

Kriegerdenkmal in der Ortsmitte oberhalb des Rathauses am Kirchberg (Inschrift

kaum lesbar). Außerdem ist gefallen: Siegfried Strauß (geb. 8.8.1895 in

Frankenwinheim, wohnte 1914 in Idstein).

Um 1924, als 53 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (von insgesamt

etwa 500 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Siegfried Kahn.

Religionslehrer, Kantor und Schochet war weiterhin Josef Kissinger. Er

unterrichtete an der Religionsschule der Gemeinde damals noch zwei Kinder. Als

jüdischer Verein wird der Toralernverein Limud Tora genannt, damals geleitet

von Lehrer Kissinger. Ihm gehörten 11 Mitglieder an. Der jüdischen Gemeinde

Frankenwinheim waren inzwischen auch die in Lülsfeld noch lebenden jüdischen

Personen angeschlossen, nachdem dort die Zahl der jüdischen Einwohner stark

zurückgegangen war (1924: 17 Personen). 1932 war Vorsteher der Gemeinde

Isidor Mermelstein (emigrierte 1938 mit seiner Frau Ida und den 1934 in

Schweinfurt geborenen Zwillingen Egon und Lothar in die USA).

1933 lebten noch 54 jüdische Personen in Frankenwinheim (8,0 % der

Einwohnerschaft). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der

zunehmenden Repressalien und der Entrechtung verließen in der Folgezeit viele

von ihnen den Ort: bis 1938 verzogen 13 in andere Städte, sechs

wanderten aus. Ende Oktober 1938 kam es zu ersten Gewalttätigkeiten

gegen die jüdischen Einwohner von Frankenwinheim, da gegen ein Gemeindemitglied

der Vorwurf der Brunnenvergiftung erhoben wurde. Mitglieder der Ortsgruppen der

Gliederungen der NSDAP beteiligten sich an den Ausschreitungen. Beim Novemberpogrom

1938 gingen SA-Leute aus Gerolzhofen und Volkach in brutaler Weise gegen die

jüdischen Einwohner des Ortes vor. Nach abscheulichen Szenen in und vor der

Synagoge (s.u.) wurden alle Juden, Männer, Frauen und Kinder in das Gefängnis

nach Gerolzhofen gebracht. Die Frauen und Kinder wurden am Tag darauf wieder

entlassen, fünf Männer in das KZ Buchenwald verbracht. Die jüdischen

Wohnungen waren inzwischen zerstört und ausgeraubt worden. Bis 1941

verließen weitere der jüdischen Einwohner den Ort, 17 konnten auswandern,

sieben verzogen in andere deutsche Orte. Im April und September 1942

wurden die letzten Juden über Würzburg deportiert, 13 wurden nach Izbica bei

Lublin deportiert, drei kamen in das Ghetto Theresienstadt.

Von den in Frankenwinheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Margarete (Gretchen) Braunold

geb. Kissinger (1887), Johanna Durmann geb. Kolb (1893), Bertha

Friedmann (1890), Gerhard Friedmann (1925), Ilse Friedmann (1922), Max

Friedmann (1886), Walter Friedmann (1928), Maria Friess (1915), Nanny Gerst

(1858), Ernestina Gildner (1872), Sabina Gottlieb geb. Schild (1859; vgl. Dokument

aus dem Ghetto Theresienstadt über ihren Tod 1942), Meta Guttmann geb. Hirsch (1891), Klara

Güthermann (1881), Hannchen Heippert geb. Gottlieb (1889), Emma Hirsch (1890), Gustav Hirsch

(1884), Isaak Hirsch (1875; links Dokument aus dem Ghetto Theresienstadt

über seinen Tod 1943), Ignaz Hirsch (1871), Josef Hirsch (1869),

Simon Hirsch (1875), Willy Hirsch (1864), Samuel Kahn (1886), Jettchen Kissinger

(1888), Maier Kissinger (1885), Berta Kolb

(1892), Kathi Kolb (1908), Max Kolb (1898), Meta Kolb geb. Künstler (1902),

Regina Kolb geb. Jacob (1867), Siegbert Kolb (1932), Betty Proskauer geb. Kissinger (1891), Fanny Rosenthal (1884), Henriette Wolf

(1900), Isbert Wolf

(1935), Liebmann Wolf (1896), Selma Wolf geb. Kolb (1899). Von den in Frankenwinheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Margarete (Gretchen) Braunold

geb. Kissinger (1887), Johanna Durmann geb. Kolb (1893), Bertha

Friedmann (1890), Gerhard Friedmann (1925), Ilse Friedmann (1922), Max

Friedmann (1886), Walter Friedmann (1928), Maria Friess (1915), Nanny Gerst

(1858), Ernestina Gildner (1872), Sabina Gottlieb geb. Schild (1859; vgl. Dokument

aus dem Ghetto Theresienstadt über ihren Tod 1942), Meta Guttmann geb. Hirsch (1891), Klara

Güthermann (1881), Hannchen Heippert geb. Gottlieb (1889), Emma Hirsch (1890), Gustav Hirsch

(1884), Isaak Hirsch (1875; links Dokument aus dem Ghetto Theresienstadt

über seinen Tod 1943), Ignaz Hirsch (1871), Josef Hirsch (1869),

Simon Hirsch (1875), Willy Hirsch (1864), Samuel Kahn (1886), Jettchen Kissinger

(1888), Maier Kissinger (1885), Berta Kolb

(1892), Kathi Kolb (1908), Max Kolb (1898), Meta Kolb geb. Künstler (1902),

Regina Kolb geb. Jacob (1867), Siegbert Kolb (1932), Betty Proskauer geb. Kissinger (1891), Fanny Rosenthal (1884), Henriette Wolf

(1900), Isbert Wolf

(1935), Liebmann Wolf (1896), Selma Wolf geb. Kolb (1899).

Die kursiv markierten Personen werden auf dem Gedenkstein der Gemeinde

Frankenwinheim genannt, die anderen Personen sind teilweise in Frankenwinheim

geboren, lebten später aber an anderen Orten.

Im September 2013 wurden in Frankenwinheim an zwei Stellen in der

Schallfelder Straße zusammen elf "Stolpersteine" durch den

Künstler Gunter Demnig verlegt (vgl. Fotos und Link zu einem Pressebericht

unten). Die Gedenksteine erinnern an zwei jüdische Familien Frankenwinheims: an

die Familie Friedmann, von der niemand den Holocaust überlebte:

Max, Bertha, Ilse, Gerhard und Walter Friedmann wurden nach Krasnystaw deportiert

und dort ermordet, die 80-jährige Großmutter kam im Ghetto Theresienstadt ums Leben;

an die Familie Gottlieb, von der zwar fast alle noch in die USA

emigrieren konnten, doch mussten sie ihren gesamten Besitz zurücklassen; die

Großmutter Sabina Gottlieb kam 1942 im Ghetto Theresienstadt ums Leben.

Am 27. Mai 2014 war die zweite Verlegung von "Stolpersteinen"

für Mitglieder der Familie Kolb (siehe Fotos und Bericht unten), am 30. Mai

2015 die dritte Verlegung für Mitglieder der Familien Niedermann (vier Steine)

und Familie Hirsch (zwei Steine). Am 1. August 2015 erfolgte die vierte

Verlegung, am 5. Mai 2017 die fünfte Verlegung (insgesamt neun

"Stolpersteine", weitere Informationen zu den Verlegungen mit Fotos

siehe unten), im Oktober 2017 die sechste Verlegung.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Lehrers, Kantors und Schochets (1927)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:

"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und

hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch

Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,

Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.

Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger

Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis

spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den

Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen

falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen

Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November

1927. Siegfried Kahn." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:

"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und

hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch

Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,

Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.

Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger

Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis

spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den

Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen

falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen

Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November

1927. Siegfried Kahn." |

Zum 25-jährigen Ortsjubiläum von Lehrer Josef Kissinger (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1901: "Frankenwinheim,

im Ijar. Ein erhebendes Fest war es, das die hiesige Kultusgemeinde am

vergangenen Sabbat gefeiert, ehrend sowohl für die Gemeinde wie für den

Gefeierten selbst. Fünfundzwanzig Jahre waren es, seitdem Herr J.

Kissinger als Lehrer in besagter Gemeinde in segensreichster Weise wirkt,

ebenso als Vorstand einer Chewrah, die es sich zur Aufgabe stellt, den

Gemeindemitgliedern, sowie der heranwachsenden Jugend die Lehren und

Wahrheiten unserer heiligen Religion durch Studium an der Quelle, wie

Rasch, Orach chajim, Chajedom, vom Leichteren zum Schwereren

fortschreitend, beizubringen, um diese allgemach zum Selbststudium zu

befähigen. Herr Kultusvorstand Seligmann Hirsch würdigte in rührenden

Worten die großen Verdienste des Jubilars, um die Schule und Gemeinde,

und überreichte im Namen der Gemeinde als äußeres Zeichen der

Anerkennung eine goldene Uhr. Der Jubilar dankte zunächst dem

Allmächtigen für die große Gnade, die ihn gewürdigt, so segensreich

wirken zu können, unter Zugrundlegung des Textes: 'Ich bin zu gering

für all die Gnaden und für all die Treue, die du erwiesen deinem

Knechte...' (1. Mose 32,11) und versprach, unter Dankesausdruck für

die ihm bezeigte Ehrung, auch fernerhin seine ganze Kraft in den Dienst

seiner Gemeinde stellen zu wollen. Beim Mincha-Gebete, dem auch Seiner

Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Stein aus Schweinfurt, der über Sabbat in

dem nahe gelegenen Städtchen Gerolzhofen

weilte, beiwohnte, hob dieser im Anschlusse an seine Predigt die

Verdienste des Jubilars hervor, und dass er sich freue, wie die

Kultusgemeinde ihren Lehrer liebe und achte. Bei dem zu Ehren des Jubilars

veranstalteten Festbankett überreichte eine Schülerin namens der Schule

ein prachtvolles Album. Möge es dem verehrten Jubilar

beschieden sein, noch lange, lange Jahre in ungeschwächter Kraft zum Segen

der Schule und der Kultusgemeinde wirken zu können. um die Tora groß zu

machen und zu verherrlichen. J.H. in M." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1901: "Frankenwinheim,

im Ijar. Ein erhebendes Fest war es, das die hiesige Kultusgemeinde am

vergangenen Sabbat gefeiert, ehrend sowohl für die Gemeinde wie für den

Gefeierten selbst. Fünfundzwanzig Jahre waren es, seitdem Herr J.

Kissinger als Lehrer in besagter Gemeinde in segensreichster Weise wirkt,

ebenso als Vorstand einer Chewrah, die es sich zur Aufgabe stellt, den

Gemeindemitgliedern, sowie der heranwachsenden Jugend die Lehren und

Wahrheiten unserer heiligen Religion durch Studium an der Quelle, wie

Rasch, Orach chajim, Chajedom, vom Leichteren zum Schwereren

fortschreitend, beizubringen, um diese allgemach zum Selbststudium zu

befähigen. Herr Kultusvorstand Seligmann Hirsch würdigte in rührenden

Worten die großen Verdienste des Jubilars, um die Schule und Gemeinde,

und überreichte im Namen der Gemeinde als äußeres Zeichen der

Anerkennung eine goldene Uhr. Der Jubilar dankte zunächst dem

Allmächtigen für die große Gnade, die ihn gewürdigt, so segensreich

wirken zu können, unter Zugrundlegung des Textes: 'Ich bin zu gering

für all die Gnaden und für all die Treue, die du erwiesen deinem

Knechte...' (1. Mose 32,11) und versprach, unter Dankesausdruck für

die ihm bezeigte Ehrung, auch fernerhin seine ganze Kraft in den Dienst

seiner Gemeinde stellen zu wollen. Beim Mincha-Gebete, dem auch Seiner

Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Stein aus Schweinfurt, der über Sabbat in

dem nahe gelegenen Städtchen Gerolzhofen

weilte, beiwohnte, hob dieser im Anschlusse an seine Predigt die

Verdienste des Jubilars hervor, und dass er sich freue, wie die

Kultusgemeinde ihren Lehrer liebe und achte. Bei dem zu Ehren des Jubilars

veranstalteten Festbankett überreichte eine Schülerin namens der Schule

ein prachtvolles Album. Möge es dem verehrten Jubilar

beschieden sein, noch lange, lange Jahre in ungeschwächter Kraft zum Segen

der Schule und der Kultusgemeinde wirken zu können. um die Tora groß zu

machen und zu verherrlichen. J.H. in M." |

Zum 50jährigen Dienstjubiläum des Lehrers Josef Kissinger (1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1921:

"Frankenwinheim (Unterfranken), 26. Oktober (1921). Am 7. November

feiert der in weiten Kreisen bekannte und hochgeachtete Lehrer Herr Josef

Kissinger sein 50jähriges Dienstjubiläum, wovon gewiss seine zahlreichen

Freunde gerne Kenntnis nehmen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1921:

"Frankenwinheim (Unterfranken), 26. Oktober (1921). Am 7. November

feiert der in weiten Kreisen bekannte und hochgeachtete Lehrer Herr Josef

Kissinger sein 50jähriges Dienstjubiläum, wovon gewiss seine zahlreichen

Freunde gerne Kenntnis nehmen."

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1921: "Frankenwinheim,

27. November 1921: Die Feier des goldenen Dienstjubiläums des Herrn

Lehrer Josef Kissinger dahier am 7. November, war ein Ehrentag nicht nur

für den Jubilar selbst, sondern auch für seine Gemeinde mit den Filialen

Brünnau und Lülsfeld. Ununterbrochen vom frühen Morgen bis

zum späten Abend dauerten die Gratulationen seitens der Jugend und der

Erwachsenen aus den drei Gemeinden und der weiteren Umgebung ohne

Unterschied der Konfession. Ein ungeheurer Depeschen- und Briefverkehr,

sowie die Überreichung zahlreicher und wertvoller Geschenke von hier und

auswärts zeugten von der Beliebtheit des Jubilars, den der zuständige

Rabbiner, Herr Dr. Stein in Schweinfurt, in einem prächtigen,

lehrer-freundlichen Schreiben als einen der Bewährtesten seines Standes

bezeichnete. Möge es dem verehrten Jubilar vergönnt sein, noch recht

lange in seiner seltenen Körper- und Geistesfrische zum Wohle seiner

Familie, seiner Gemeinden und des ganzen Judentums zu wirken. Möge aber

auch in seinen Gemeinden der gute Wille und die billige Einsicht Platz

greifen, ihrem verdienstvollen, langjährigen Führer durch Verabreichung

eines zeitgemäßen Gehaltes einen sonnigen, sorgenlosen Lebensabend zu

bereiten". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1921: "Frankenwinheim,

27. November 1921: Die Feier des goldenen Dienstjubiläums des Herrn

Lehrer Josef Kissinger dahier am 7. November, war ein Ehrentag nicht nur

für den Jubilar selbst, sondern auch für seine Gemeinde mit den Filialen

Brünnau und Lülsfeld. Ununterbrochen vom frühen Morgen bis

zum späten Abend dauerten die Gratulationen seitens der Jugend und der

Erwachsenen aus den drei Gemeinden und der weiteren Umgebung ohne

Unterschied der Konfession. Ein ungeheurer Depeschen- und Briefverkehr,

sowie die Überreichung zahlreicher und wertvoller Geschenke von hier und

auswärts zeugten von der Beliebtheit des Jubilars, den der zuständige

Rabbiner, Herr Dr. Stein in Schweinfurt, in einem prächtigen,

lehrer-freundlichen Schreiben als einen der Bewährtesten seines Standes

bezeichnete. Möge es dem verehrten Jubilar vergönnt sein, noch recht

lange in seiner seltenen Körper- und Geistesfrische zum Wohle seiner

Familie, seiner Gemeinden und des ganzen Judentums zu wirken. Möge aber

auch in seinen Gemeinden der gute Wille und die billige Einsicht Platz

greifen, ihrem verdienstvollen, langjährigen Führer durch Verabreichung

eines zeitgemäßen Gehaltes einen sonnigen, sorgenlosen Lebensabend zu

bereiten". |

Zum 50-jährigen Ortsjubiläum des Lehrers Josef

Kissinger (1926)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1926:

"Frankenwinheim, 23. April. Zu einer Kundgebung, wie sie nur vom

Herzen kommen kann, gestaltete sich das 50-jährige Ortsjubiläum unseres

Lehrers Herrn Josef Kissinger hier. Den Auftakt zur Feier bildete ein

Festakt am Schabbat Schmini in der Synagoge. In einer trefflichen

Rede schilderte Herr Vorstand Kahn das mustergültige Wirken des Jubilars

als vorzüglicher Lehrer, als Fachmann im Schächten und als

ausgezeichneter Chasan (Vorbeter). Besonders gerühmt wurde das

seltene Gemilut Chässäd (Wohltätigkeit) des Gefeierten gegenüber

den Lebenden und gegenüber den Toten. Als Beweis, wie der Jubilar die

Mizwa der Gastfreundschaft übte, sei nur erwähnt, dass

derselbe seit 40 Jahren ein Zimmer für Schlafgelegenheit für die Gäste

stets bereit hält und sie zum Frühstück einlädt. Der Sonntag war ein

Festtag für die ganze Dorfgemeinde. Der Jubilar wurde von allen Vereinen

mit ihren Fahnen unter Musikbegleitung, umringt von Ehrendamen in weißer

Kleidung, ins Festlokal abgeholt, das im Nu überfüllt war. In

prächtigen Ansprachen des Bürgermeisters und der Vereinsvorstand und

andere prominente Persönlichkeiten wurde das edle Wirken des Jubilars

gefeiert. In bewegten Worten dankte der Jubilar für all die Ehre und

Liebe, die ihm erwiesen wurde. Die ganze Veranstaltung war ein Kiddusch

Haschem (Heiligung Gottes) in des Wortes wahrster Bedeutung. Wir rufen

dem Jubilar ein "Gut Glück" zu. "(Alles Gute) bis

einhundertundzwanzig Jahre". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1926:

"Frankenwinheim, 23. April. Zu einer Kundgebung, wie sie nur vom

Herzen kommen kann, gestaltete sich das 50-jährige Ortsjubiläum unseres

Lehrers Herrn Josef Kissinger hier. Den Auftakt zur Feier bildete ein

Festakt am Schabbat Schmini in der Synagoge. In einer trefflichen

Rede schilderte Herr Vorstand Kahn das mustergültige Wirken des Jubilars

als vorzüglicher Lehrer, als Fachmann im Schächten und als

ausgezeichneter Chasan (Vorbeter). Besonders gerühmt wurde das

seltene Gemilut Chässäd (Wohltätigkeit) des Gefeierten gegenüber

den Lebenden und gegenüber den Toten. Als Beweis, wie der Jubilar die

Mizwa der Gastfreundschaft übte, sei nur erwähnt, dass

derselbe seit 40 Jahren ein Zimmer für Schlafgelegenheit für die Gäste

stets bereit hält und sie zum Frühstück einlädt. Der Sonntag war ein

Festtag für die ganze Dorfgemeinde. Der Jubilar wurde von allen Vereinen

mit ihren Fahnen unter Musikbegleitung, umringt von Ehrendamen in weißer

Kleidung, ins Festlokal abgeholt, das im Nu überfüllt war. In

prächtigen Ansprachen des Bürgermeisters und der Vereinsvorstand und

andere prominente Persönlichkeiten wurde das edle Wirken des Jubilars

gefeiert. In bewegten Worten dankte der Jubilar für all die Ehre und

Liebe, die ihm erwiesen wurde. Die ganze Veranstaltung war ein Kiddusch

Haschem (Heiligung Gottes) in des Wortes wahrster Bedeutung. Wir rufen

dem Jubilar ein "Gut Glück" zu. "(Alles Gute) bis

einhundertundzwanzig Jahre". |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1926:

"In Frankenwinheim feierte Lehrer Josef Kissinger sein 50jähriges

Jubiläum als Kantor und Lehrer der Gemeinde. Wir wünschen dem

hochverdienten Jubilar noch viele Jahre in körperlicher und geistiger

Rüstigkeit".

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1926:

"In Frankenwinheim feierte Lehrer Josef Kissinger sein 50jähriges

Jubiläum als Kantor und Lehrer der Gemeinde. Wir wünschen dem

hochverdienten Jubilar noch viele Jahre in körperlicher und geistiger

Rüstigkeit". |

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 9.

Februar 1927: "Moses Hofmann (Rothenburg),

J. Kissinger (Frankenwinheim), Abraham Strauß (Uffenheim)

haben 7 x 7 Jahre in einer Gemeinde als Lehrer in der Schule, als Vorbeter

im Gotteshaus, als Berater in ihren Gemeinden gewirkt. Hofmann und Strauß

sind die ersten Lehrer in neu gegründeten Gemeinden gewesen, sie haben

die Einrichtungen des Kultus und der Schule erst schaffen müssen. Ihres

Wirkens und Schaffens Geschichte ist die Geschichte ihrer Gemeinden. In

solchen kleinen Gemeinden 50 Jahre auszuharren, dazu bedarf es einer

seltenen Treue, großer Liebe zum Berufe - und einer Resignation, die

manchen Undank und manche Verkennung hinnimmt. Unsere drei Jubilare haben

als Jünglinge und Männer in einem Berufe gewirkt, der Hungerlohn und

Rechtlosigkeit als Entschädigung bot für Pflichttreue - und erst in

späteren Jahren sahen sie Ernten reifen, zu denen sie die Saaten hoffend

gestreut." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 9.

Februar 1927: "Moses Hofmann (Rothenburg),

J. Kissinger (Frankenwinheim), Abraham Strauß (Uffenheim)

haben 7 x 7 Jahre in einer Gemeinde als Lehrer in der Schule, als Vorbeter

im Gotteshaus, als Berater in ihren Gemeinden gewirkt. Hofmann und Strauß

sind die ersten Lehrer in neu gegründeten Gemeinden gewesen, sie haben

die Einrichtungen des Kultus und der Schule erst schaffen müssen. Ihres

Wirkens und Schaffens Geschichte ist die Geschichte ihrer Gemeinden. In

solchen kleinen Gemeinden 50 Jahre auszuharren, dazu bedarf es einer

seltenen Treue, großer Liebe zum Berufe - und einer Resignation, die

manchen Undank und manche Verkennung hinnimmt. Unsere drei Jubilare haben

als Jünglinge und Männer in einem Berufe gewirkt, der Hungerlohn und

Rechtlosigkeit als Entschädigung bot für Pflichttreue - und erst in

späteren Jahren sahen sie Ernten reifen, zu denen sie die Saaten hoffend

gestreut." |

| |

| Josef Kissinger war auch im bürgerlichen

Leben von Frankenwinheim völlig integriert: so war er von 1881 bis 1929

Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr, vgl. Link

zu einer Seite der Freiwilligen Feuerwehr in Frankenwinheim. |

82. Geburtstag von Lehrer Josef Kissinger im November

1934

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

November 1934: "Frankenwinheim (Unterfranken). Dieser Tage (8.

Marcheschwan = 17. Oktober 1934) beging Herr Lehrer Josef Kissinger, der länger als ein

halbes Jahrhundert hier amtierte, seinen 82. Geburtstag in

verhältnismäßig recht günstiger körperlicher und geistiger

Verfassung." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

November 1934: "Frankenwinheim (Unterfranken). Dieser Tage (8.

Marcheschwan = 17. Oktober 1934) beging Herr Lehrer Josef Kissinger, der länger als ein

halbes Jahrhundert hier amtierte, seinen 82. Geburtstag in

verhältnismäßig recht günstiger körperlicher und geistiger

Verfassung." |

| |

| |

Grabsteine

für Ida Kissinger geb. Grünfeld

(29.11.1851-7.7.1929; rechts) und

Oberlehrer Josef Kissinger

(28.10.1852-14.1.1939) sowie

Maier Kissinger (15.12.1885-14.12.1938)

im jüdischen Friedhof

Gerolzhofen

(Fotos von Stefan Polster) |

|

|

| |

|

|

| Hinweis (von

Stefan Polster): Kinder von Josef Kissinger und Ida geb. Grünfeld waren

neben dem Sohn Maier (geb. 1885) die oben in der Liste der in der NS-Zeit

umgekommenen Frauen: Margarete Braunold geb. Kissinger (geb. 1887),

Jettchen Kissinger (geb. 1888) und Betty Proskauer geb. Kissinger (geb.

1891). Die Tochter Fanny Kissinger (siehe Heiratsanzeige unten) emigrierte

zusammen mit ihrem Mann Norbert Guggenheim und den beiden Söhnen Armin

und Helmut 1939 in die USA. |

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Feier des Talmud-Tora-Vereins

(1897)

Artikel

in "Der Israelit" vom 11. Februar 1897: "Vereinsnachrichten. Artikel

in "Der Israelit" vom 11. Februar 1897: "Vereinsnachrichten.

Frankenwinheim (Unterfranken). Eine erheben die Feier galt einem

Sijum in unserem Talmud-Tora-Verein, der aus zehn Mitgliedern besteht

und am 1. Juli 1888 gegründet wurde. Die Mitglieder, sämtlich

Geschäftsleute, versammeln sich alle Sabbat- und Feiertage morgens

unmittelbar nach dem Morgengottesdienste im Schullokale, um eine Stunde sich

dem Torastudium zu widmen. In den Wintermonaten geschieht dies auch jeden

Donnerstag Nachts. Mit Gottes Hilfe ist es dem Vorstande und eifrigen Leiter

dieses Vereins, Herrn Lehrer Kissinger, der sich es zur hohen Aufgabe

gestellt, die Teilnehmer immer mehr zum Selbstlernen zu befähigen, gelungen,

bereits sehr schöne Resultate zu erzielen. In diesem Verein wird abwechselnd

Chai Adam, Raschi mit Chimusch Kizzur Schulchan Aruch

und Orach Chaim gelernt und wurden einige dieser Bücher schon mehrere Male

beendet. Nachdem der Sijum über Orach Chaim vollzogen, gab der

Verein ein Festessen, in dessen würdigen Verlauf der derzeitige

Kultusvorstand und Mitglied des Vereins, Herr Seligmann Hirsch eine

mit vielem Beifall aufgenommene Ansprache hielt über die Gründung und Ziele

des Vereins, den hohen Wert des Torastudiums darlegend, und die Mitglieder

zur ferneren eifrigen Beteiligung am Lernen auffordernd.

Herr Lehrer Kissinger sprach über Lo HaMidrasch Ikar ele HaMaaseh,

dass nicht das <lernen die Hauptsache, sondern das Darnachhandeln und die

Ausübung des Gelernten sei. Das Schir HaMaalot und Tischgebet wurde

versteigert, und nachdem bereits die Mitternachtsstunde herangerückt, schied

man mit dem ergebenden Bewusstsein, einen wahren, nur lichbod Hatora (zur

Ehre der Tora) veranstalteten Maadat Mizwah beigewohnt zu haben." |

Herausgabe des Memorbuches u.a. der

jüdischen Gemeinde Frankenwinheim (1938)

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für den Verband der Kultusgemeinden in

Bayern" vom 1. November 1938: "Die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in

Bayern. 2. Lieferung. Von Rabbiner Dr. M. Weinberg. Verlag S. Neumann,

Frankfurt am Main 1938." Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für den Verband der Kultusgemeinden in

Bayern" vom 1. November 1938: "Die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in

Bayern. 2. Lieferung. Von Rabbiner Dr. M. Weinberg. Verlag S. Neumann,

Frankfurt am Main 1938." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

1769 ist "Jüdlein" aus

Frankenwinheim Delegierter der jüdischen Gemeinde (Artikel von 1889)

Artikel

in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1889 Heft 2 S.

276: "Demnach zwischen der Hochfürstlich-Würzburgischen gemeinen

Land-Judenschaft eines, denn der Ritterschaftlichen Judenschaft in Franken,

anderen Teils, von dem Jahr 1769 an bis daher verschiedene Irrungen sich

ereignet haben, zu deren Erledigung Ihro Hochfürstliche Gnaden, Unser

gnädigster Fürst und Herr, eine besondere Kommission in höchsten Gnaden

ernannt haben, vor welcher bereits mehrere und weitläufige Handlungen

gepflogen worden, auch bereits darauf einige Verfügungen ergangen sind: Nun

aber nach reiflicher Überlegung beide Teile zu der Sachen gütlichen

Ausgleichung sich entschlossen, und zu dem Ende zwölf aus ihrem Mittel des

Geschäfts erfahrene Männer, als nämlichen Artikel

in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1889 Heft 2 S.

276: "Demnach zwischen der Hochfürstlich-Würzburgischen gemeinen

Land-Judenschaft eines, denn der Ritterschaftlichen Judenschaft in Franken,

anderen Teils, von dem Jahr 1769 an bis daher verschiedene Irrungen sich

ereignet haben, zu deren Erledigung Ihro Hochfürstliche Gnaden, Unser

gnädigster Fürst und Herr, eine besondere Kommission in höchsten Gnaden

ernannt haben, vor welcher bereits mehrere und weitläufige Handlungen

gepflogen worden, auch bereits darauf einige Verfügungen ergangen sind: Nun

aber nach reiflicher Überlegung beide Teile zu der Sachen gütlichen

Ausgleichung sich entschlossen, und zu dem Ende zwölf aus ihrem Mittel des

Geschäfts erfahrene Männer, als nämlichen

den Doktor Wolfsheimer - Vorgänger

Herz Kissingen - Vorgänger

Leser Bamberger - Deputierter

Isaak Langheim - Deputierter

Abraham Sondheimer - Ausschuss

Moses Kußel Schonungen -

Ausschuss

ab Seiten der Würzburgischen: und ab Seiten der ritterschaftlichen

Judenschaft

den Jonathan Samuel Westheim -

Vorgänger

Jüdlein Frankenwinheim - Vorgänger

Beer Feist Karbach - Vorgänger

Feist Joseph Niederwerrn -

Deputierter

Salomon Juda Westheim - Deputierter

Salomon Abraham Rottenbauer -

Vorgänger

mit dem Gewalt ernennet haben, dass, was diese zwölf Deputierte namens Ihrer

tun, handeln und vergleichen werden, von beiden Teilen genehmigt und als

eine Richtschnur angenommen und künftighin anerkennet werden solle." |

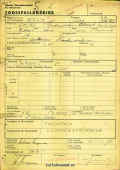

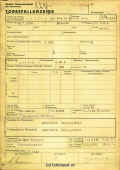

Dokument zur Beschneidung eines Sohnes von Samuel Marschütz

(1836) und weitere Dokumente zur Familie Marschütz

Anmerkung: Samuel Marschütz hatte mit seiner Frau Therese geb. Kanna/Kanne drei

in Frankenwinheim geborene Kinder: Moses (geb. 14.6.1835, gest. 15.6.1835),

Moses (Moritz; geb. 10.7.1836, Beschneidung am 17.7.1836 siehe Dokument sowie

Dokument zu seiner zweiten Heirat 1884; Moritz/Moses Marschütz war von 1859 bis

1896 Lehrer in Burghaslach) und Hanna

(geb. 22.11.1837, siehe Dokument zur Heirat 1868).

Dokumente erhalten von Stefan Polster.

| Rechts: Mohelbuch des Oscher

Blumenthal von Altenschönbach:

die 5. Eintragung von oben bezieht sich auf den Sohn Moses des Schmuel (Samuel) Marschütz aus

Frankenwinheim, durchgeführt am Sonntag, 3. Aw 5596 = 17. Juli

1836. |

|

Der Ortsname "Frankenwinheim"

im Dokument links |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Grabstein

für die im Juli 1857 verstorbene

Thereses Marschütz im jüdischen Friedhof

Gerolzhofen

Samuel Marschütz ist 1871 gestorben und ebd. beigesetzt

(Grabstein bisher nicht gefunden) |

Die oben

genannte Tochter Hanna heiratete

1868 in Kitzingen den Salomon Grünbaum aus

Adelsberg

vgl.

genealogische Informationen bei geni.com

|

Der oben

genannte Sohn Moses heiratete in zweiter Ehe

1884 in Kitzingen Hannchen geb. Löwentritt

aus Schonungen (Moses/Moritz war

damals Lehrer in Burghaslach) |

Erinnerung an die Kriegsteilnehmer

1870/71

Mitteilung

in "Im Deutschen Reich" 1896 Heft 1 Seite 40: "Hirsch, Sußmann, vor Paris

verwundet, aus Frankenwinheim.": Mitteilung

in "Im Deutschen Reich" 1896 Heft 1 Seite 40: "Hirsch, Sußmann, vor Paris

verwundet, aus Frankenwinheim.": |

Zum Tod von Bela Wolf geb. Forchheimer (1889)

Weiteres zur Genealogie:

https://www.geni.com/people/Babette-Wolf/6000000055827302929 Demnach ist

Babette Bela Wolf geb. Forchheimer am 29. August 1811 in Adelsberg geboren als

Tochter von Ephraim Löb Forchheimer und seiner Frau Bessle. Sie hatte mehrere

Geschwister: Baruch Forchheimer, Zärle Löb verh. Winheimer, Manes (?)

Firchheimer, Binas Löb Forchheimer, Gindel Forchheimer, Bünle Forchheimer und

Marianne Forchheimer. Sie war verheiratet mit Feibel Wolf, der am 6. Juni 1807

in Adelsberg geboren ist als Sohn von Wolf Joseph und seiner Frau Jindel. Die

beiden hatten Kinder, die zwischen 1835 und 1850 in Adelsberg geboren sind: Wolf

Wolf, Binas Wolf, Ephraim Wolf, Manes Manasse Wolf und Baruch Wolf.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1889:

"Frankenwinheim, im Adar II. - Es ist keine Freudenbotschaft,

von der ich Ihnen heute zu berichten habe. Ein biederes Weib, eine jener

edlen Frauengestalten, von tiefinnerster Religiosität durchdringen, wie

sie, ach, immer seltener, immer weniger werden, hat ihre reine Seele

ausgehaucht im hohen Alter von 79 Jahren, um einzugehen in jene lichten

Gefilde des Jenseits, zu genießen von dem hohen Gute, das nur den Frommen

und Gottesfürchtigen aufbewahrt ist. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1889:

"Frankenwinheim, im Adar II. - Es ist keine Freudenbotschaft,

von der ich Ihnen heute zu berichten habe. Ein biederes Weib, eine jener

edlen Frauengestalten, von tiefinnerster Religiosität durchdringen, wie

sie, ach, immer seltener, immer weniger werden, hat ihre reine Seele

ausgehaucht im hohen Alter von 79 Jahren, um einzugehen in jene lichten

Gefilde des Jenseits, zu genießen von dem hohen Gute, das nur den Frommen

und Gottesfürchtigen aufbewahrt ist.

Bela Wolf - der Friede sei mir ihr - Frau des vor 27 Jahren

verstorbenen Feibel Wolf - das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen,

ehemaligen Buchbinders und Schochet (Schächter) in Heßdorf, ist

nicht mehr. Am 13. Adar I wurde sie unter großer Teilnahme trotz

des großen Schnees und der dabei herrschenden Kälte zur ewigen Ruhe bestattet.

Die edle Verblichene - der Friede sei mit ihr - , eine geborene

Forchheimer aus Adelsberg bei Gemünden, war eine Eschet chajal (tüchtige

Frau) im wahren Sinne des Wortes. Bei all den schweren Prüfungen, die sie

nun überstanden, bei all den harten Schlägen des Schicksals, die sie

erlebt und erlitten, bei all den blutenden Wunden, die ihrem edlen Herzen

geschlagen, sie blieb fest und unerschütterlich in ihrem Gottvertrauen

bis zum letzten Augenblicke ihres Lebens.

Von ihr kann man mit vielem Rechte sagen: mit ihr stirbt eine Fülle von

Weisheit aus, die doch nichts anderes ist als Gottesfurcht und

Frömmigkeit. Vom großen Unglücke des Witwenstandes in seiner ganzen Schwere

getroffen, wo ihr durch den Tod ihres Gatten ihr Stab und ihre Stütze

entrissen, hatte sie, obwohl selbst 12 Jahre hindurch leidend und

bettlägerig, für ihre verwaisten Kinder gelebt und gesorgt, und für

deren Erhaltung und Erziehung ihren Nacken gebeugt, sie hat gekämpft und

gerungen - und gesiegt.

Fünf ihrer guterzogenen, herangewachsenen Söhne sah sie durch den Tod

scheiden, mit blutendem und gebrochenem Herzen sah sie besonders einen

dieser durch Tora ausgezeichneten Sohn, Ephraim Wolf - das Gedenken an den

Gerecht ist zum Segen - Lehrer in Fischach, in bestem Mannesalter von sich

losgetrennt, mit den Worten Hiobs sich tröstend: Der Herr hat's gegeben,

der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei all diesen

schweren Schicksalsschlägen ertrug sie ihr eigenes Leiden mit größter

Geduld, mit Ergebung in Gottes heiligen Willen. Sie war eine große

Freundin der Tora und der sich ihr Beschäftigenden, mit freudig

strahlendem Auge lauscht sie auf jedes Wort unserer heiligen Tora und

erzog auch alle ihre Kinder im Sinne und Geiste unserer heiligen Tora.

Selbst nicht mit irdischen Gütern gesegnet, unterstützte sie nach

Kräften Arme und Notleidende, war leutselig und zuvorkommend gegen jeden

Menschen ohne Unterschied. Sie hat gelebt für die drei Säulen, worauf

die sittliche Welt besteht: auf Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit.

Sie hatte das Glück, dass ihre Kinder - sie mögen leben - ihr mit

der zärtlichsten Liebe zugetan, sie auf das Würdigste pflegten und ihr

die Beschwerden des Alters und ihrer Leiden möglichst

erleichterten.

Möge sie nun ernten Heil, Lohn und Seligkeit im ewigen Leben, möge sie

sich ergötzen im glückseligen Zustande ihres eigenen Geistes, vereint

mit den verklärten Frommen aller Zeiten; möge der Allgütige den

Hinterbliebenen lindernden Balsam auf die geschlagene Wunde senden Amen,

so möge es Gottes Wille sein. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Auszeichnungen im Ersten Weltkrieg

für jüdische Kriegsteilnehmer aus Frankenwinheim - Eisernes Kreuz für Gefreiter

Gottlieb, Leopold Krämer und Lehrer J. Krämer (1914/1916)

Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Dezember 1914 -

Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim.

Gefreiter Gottlieb, beim Regiments-Stab des bayerischen

Reserve-Infanterieregiments Nr. 4." Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Dezember 1914 -

Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim.

Gefreiter Gottlieb, beim Regiments-Stab des bayerischen

Reserve-Infanterieregiments Nr. 4." |

| |

Mitteilung

in "Der Gemeindebote" vom 8. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen

Kreuz: "Gefreiter Gottlieb, beim Regimentsstab des bayerischen

Reserve-Infanterieregiments Nr. 4, aus Frankenwinheim." Mitteilung

in "Der Gemeindebote" vom 8. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen

Kreuz: "Gefreiter Gottlieb, beim Regimentsstab des bayerischen

Reserve-Infanterieregiments Nr. 4, aus Frankenwinheim." |

| |

Mitteilung

in "Das jüdische Echo" vom 29. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen

Kreuz: "Frankenwinheim. Gefreiter Gottlieb beim Reg.-Stab des

bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 4 bekam das Eiserne Kreuz." Mitteilung

in "Das jüdische Echo" vom 29. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen

Kreuz: "Frankenwinheim. Gefreiter Gottlieb beim Reg.-Stab des

bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 4 bekam das Eiserne Kreuz." |

| |

Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 9. Juli 1915 -

Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold

Krämer." Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 9. Juli 1915 -

Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold

Krämer." |

| |

Mitteilung

in "Das Jüdische Echo" vom 23. Juli 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen

Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold Krämer, Sohn der Witwe Krämer wurde mit dem

Eisernen Kreuz ausgezeichnet." Mitteilung

in "Das Jüdische Echo" vom 23. Juli 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen

Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold Krämer, Sohn der Witwe Krämer wurde mit dem

Eisernen Kreuz ausgezeichnet." |

| |

Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 1. Januar 1916 -

Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse: "Frankenwinheim. J.

Krämer, Lehrer." Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 1. Januar 1916 -

Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse: "Frankenwinheim. J.

Krämer, Lehrer." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Verlobungsanzeige von Sofie Strauss und Max Friedmann

(1908)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Statt

Karten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Statt

Karten.

Sofie Strauss - Max Friedmann. Verlobte. Bad

Brückenau - Frankenwinheim." |

Heiratsanzeige von Norbert Guggenheim und Fanni geb. Kissinger (1929)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929: "Statt

Karten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929: "Statt

Karten.

Norbert Guggenheim - Fanni Guggenheim geb. Kissinger.

Vermählte. Gailingen - Frankenwinheim.

Trauung: 7. Mai, Schweinfurt, Restaurant Seelig, 1 Uhr nachmittags." |

Weiteres

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Fotos einzelner jüdischer Gemeindeglieder (erhalten

von Stefan Polster)

|

|

|

Hilde (Jenni) Hirsch

geb. Friedmann (geb. 7. September 1888;

verh. seit 1915 mit Isaak Hirsch s.u.; sie starb 1940 in

Würzburg und wurde auf dem jüdischen Friedhof

in

Gerolzhofen beigesetzt; Inschrift nicht lesbar) |

Berta Friedmann geb.

Kaufmann (geb. 1890

in Laudenbach, umgekommen

nach

Deportation 1942 nach Krasnystaw)

|

Ilse Friedmann (geb.

1922 in Frankenwinheim,

umgekommen nach Deportation 1942

nach Krasnystaw)

|

| |

|

|

|

|

|

Isaak Hirsch (geb. 1875

in Frankenwinheim;

umgekommen am 24. Februar 1943 im

Ghetto Theresienstadt) |

Max Friedmann (geb.

1886 in Frankenwinheim,

umgekommen nach Deportation 1942

nach Krasnystaw) |

Max Kolb

(geb. 1898 in

Frankenwinheim,

umgekommen nach Deportation 1942

nach Krasnystaw) |

| |

|

|

|

|

Klassenfoto von

1936: jüdische SchülerInnen waren: 1. Reihe 5. von rechts mit weißem

Hemd:

Werner Gottlieb; 1. Reihe 4. von rechts: Gerhard Friedmann; 3. Reihe

2. von rechts:

Klara Niedermann. Es müssten die Jahrgänge 1923 bis 1935 abgebildet

sein. |

|

| April

2012: Werner Gottlieb wird

Ehrenbürger in Frankenwinheim |

Aus der Website der Gemeinde Frankenwinheim www.frankenwinheim.de:

Zur Biographie von Werner Gottlieb:

Aus der Website der Gemeinde Frankenwinheim www.frankenwinheim.de:

Zur Biographie von Werner Gottlieb:

Werner Gottlieb wurde am 12. September 1925 als

Erstes von zwei Kindern in Frankenwinheim geboren. Seine Eltern Max und

Jenny Gottlieb bewohnten das ehemalige Anwesen Haus Nr. 86, heute

Schallfelder Straße 21. An seiner Stelle steht heute das Feuerwehrhaus.

Neben dem Viehhandel bewirtschaftete die Familie einen kleinen Bauernhof.

Werner und seine Schwester Vera Gottlieb besuchten wie alle Kinder in

Frankenwinheim, unabhängig von der Glaubensrichtung, die Dorfschule, in

der jetzt das Rathaus untergebracht ist. Nur während des

Religionsunterrichtes wurde die Klasse getrennt unterrichtet, es gab

katholischen und hebräischen Religionsunterricht. Die Lehrer waren damals

Emil Auer und der Rabbiner Isidor Mermelstein.

Am 27. September 1937 verließ Werner Gottlieb mit seinen Eltern und

seiner Schwester Vera Frankenwinheim und emigrierte nach New York, USA.

Sein Großvater Loeb Gottlieb (geb. 22. September 1859 in Rimbach)

starb in Frankenwinheim am 24. Dezember 1936. Seine Großmutter Sabina

geb. Schild (geb. 20. Juli 1859 in Atlanta, Georgia, USA) verblieb auf eigenen Wunsch in Frankenwinheim,

wurde am 24. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo

sie am 5. Dezember 1942 umgekommen ist. 2012 lebt Werner

Gottlieb zusammen mit seiner Frau Shirley in San Francisco. Die beiden

haben drei Kinder Leonhard, Debbie und David sowie fünf Enkel. In den letzten

25 Jahren besuchte Werner Gottlieb fünfmal Frankenwinheim, begleitet

wurde er bei seinem jetzigen Besuch von seiner Enkelin Elspeth Looks aus

Israel. |

Fotos von der Verleihung

der

Ehrenbürgerwürde am 1. April

2012 in Frankenwinheim

(Fotos: Stefan Polster) |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

90. Geburtstag von

Ehrenbürger

Werner Gottlieb im September 2015 |

|

|

|

| |

Ehrenbürger Werner Gottlieb feierte bei bester Gesundheit seinen 90 Geburtstag.

Aus Frankenwinheim waren die Familien Helbig und Böhm zur Feier in San Francisco

(Fotos oben von Anton Helbig). Links Werner und seine Schwester Vera,

rechts Werner Gottlieb mit Geschenk der Gemeinde, in der Mitte Werner

Gottlieb und seine Schwester Vera mit den deutschen Besuchern. |

| |

|

Erinnerungen an die

Großeltern

von Werner Gottlieb |

|

|

|

| |

Anzeige des Todes von Sabine

Gottlieb

geb. Schild im Ghetto Theresienstadt (1942) |

Grab-/Gedenkstein für die

Großeltern von

Werner Gottlieb im jüdischen Friedhof

Gerolzhofen |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert erbaute Synagoge wurde 1910 umfassend

renoviert (in Klinker aufgestockt). Es handelt sich ursprünglich um einen

zweigeschossigen Walmdachbau.

Beim Novemberpogrom 1938 wurden am Morgen des 10. November alle Juden aus

Frankenwinheim und Lülsfeld in der Synagogen zusammengetrieben. Die Frauen

mussten - in Gebetmäntel und Sterbegewänder gehüllt - die Möbel und

Ritualien auf die Straße tragen und dort anzünden. Alle Gemeindemitglieder

mussten sich um die Feuerstelle aufstellen und dem Brand zusehen. Es kam zu

Verwüstungen und Gewalttaten unter Beteiligung zahlreicher Jugendlicher des

Ortes. Etwa 200 weitere Dorfbewohner sowie die Polizei sahen dem Treiben

zu.

Zu den Vorgängen beim Novemberpogrom 1938 in Frankenwinheim vgl. auch den Vortrag

von Stephan Oettermann in Gerolzhofen im November 2009.

1950 fanden vor dem Landgericht zwei Prozesse gegen 27 Teilnehmer am

Novemberpogrom 1938 in Frankenwinheim statt. Sechs erhielten Gefängnisstrafen

von neun Monaten bis zu einem Jahr und neun Monaten.

Das Gebäude der ehemaligen Synagoge wurde zu einem bis heute erhaltenen

Wohnhaus umgebaut.

Im November 1999 wurde von der Gemeinde Frankenwinheim ein Gedenkstein

für die ehemaligen jüdischen Frankenwinheimer vor dem Rathaus aufgestellt. Die

Gedenkrede hielt der Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Würzburg Dr.

Joseph Schuster.

Adresse/Standort der Synagoge: Judengasse 6

Fotos

(Historische Innenaufnahme oben links von Theodor

Harburger, aufgenommen am 16. September 1931; Quelle: Central Archives for the

History of the Jewish People, Jerusalem; veröffentlicht in Th.

Harburger: "Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern.

1998 Bd. 2 S. 204)

|

|

|

Historische Innenaufnahme der

Synagoge

von 1929 mit dem Blick zum Toraschrein

|

Plan

von Frankenwinheim mit Eintragung

der jüdischen Wohnhäuser / Anwesen

um 1930 (Plan erhalten von Stefan Polster)

|

Der jüdische Lehrer Joseph

Kissinger

(1852-1939) und seine Frau Ida geb. Grünfeld

(1851-1929).

Quelle: Website der Family Kissinger

(Website ist seit 2009 gelöscht) |

| |

|

Das Gebäude der

ehemaligen

Synagoge |

|

|

|

| |

Die ehemalige Synagoge, zu

einem Wohnhaus umgebaut,

(Fotos von Stefan Polster, links vom April 2021;

rechts in höherer Auflösung vom Juli 2014 anlässlich

des Besuches von Egon Mermelstein s.u.) |

Gedenktafel zwischen der

"Mariensäule"

und der ehemaligen Synagoge |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

| Der Gedenkstein für die

ermordeten Juden aus Frankenwinheim vor dem Rathaus. Der Gedenkstein wurde

zunächst im Jahr 1999 der Öffentlichkeit übergeben: Foto links:

Kranzniederlegung durch Bürgermeister Robert Finster; in der Mitte (vor

Baum) Dr. Josef Schuster, rechts von ihm Ehrengast Werner Gottlieb; die Beschriftung

des Mahnmals wurde

2021 überarbeitet, u.a. wurden noch sieben Personennamen ergänzt

(Foto von 1999 und neue Fotos (April 2021) von Stefan Polster).

|

Das Gebäude des 1987

abgebrochenen

rituellen

Bades (Mikwe, Aufnahme von

1982; Quelle: www.frankenwinheim.de)

|

| |

|

|

Erinnerung

an einem früheren

jüdischen Haus in Frankenwinheim

(Nebengebäude zum nicht mehr bestehenden

Haus Nr. 69, heute im Bereich des

Anwesens Kornbrunnen 9;

Fotos: Stefan Polster) ) |

|

|

|

| |

Spur

einer Mesusa am Hauseingang |

Reste

eines Mesusa an einem Türpfosten |

| |

|

|

| |

|

|

|

Verlegung

von "Stolpersteinen" am 12. September 2013 in

Frankenwinheim

(Fotos: Stefan Polster, weitere

Fotos bei frankenwinheim.de)

|

|

|

|

|

| Gunther Demnig bei

der Verlegung |

|

|

| |

|

|

|

|

|

"Stolpersteine"

für Angehörige

der Familie Gottlieb |

"Stolpersteine"

für Angehörige

der Familie Friedmann |

|

| |

|

|

|

Verlegung

von weiteren sechs "Stolpersteinen" am 27. Mai 2014 in

Frankenwinheim

(Fotos: Stefan Polster, auch eingestellt bei www.frankenwinheim.de)

|

Der

Pressebericht unten in der "Main-Post"

vom 30. Mai 2014 |

Pressebericht

von Stefan Polster: "Zweite Verlegung von Stolpersteinen. Landrat Töpper würdigt Erinnerungsarbeit in Frankenwinheim

Bürgermeister Herbert Fröhlich konnte zur zweiten Stolpersteinverlegung in Frankenwinheim zwei neunte Klassen vom Gymnasium in Gerolzhofen, viele Dorfbewohner, Gäste und den Aktionskünstler Gunter Demnig begrüßen.

Die Schüler waren am Morgen von Gerolzhofen nach Frankenwinheim gelaufen um im Rahmen des Geschichtsunterrichtes bei der Verlegung dabei zu sein. Landrat Florian Töpper freute sich, dass in seinem Landkreis und besonders in Frankenwinheim aktiv Erinnerungsarbeit geleistet wird. Die Anwesenheit der Schüler bei dieser Aktion lobte er besonders schließlich müsse eine Geschichtsexkursion nicht immer zu weit entfernten Zielen führen.

Möglich wurde die Stolpersteinverlegung für die Familie Kolb durch die Spende der Stolpersteinpaten und durch die Bereitschaft der heutigen Hausbesitzerin Anna Kratschmer. Zwei Paten und zwei Schüler trugen die Lebensläufe der jüdischen Familie Kolb vor. Sie wurden allesamt in Konzentrationslagern ermordet. Gemeinderätin Bettina Roth las auch vor, wie eine Deportation damals durchgeführt wurde. Das Ganze wurde von der Gestapo Evakuierung genannt und von den Vorschriften zum Kofferpacken über Vermögensaufstellungen bis hin zu Anweisungen wie das Haus zu hinterlassen ist, löste die detaillierte Schilderung Betroffenheit aus. Die Familie Kolb wurde nur zwei Tage vor der Abholung informiert. Hunde, Katzen und andere Haustiere durften natürlich nicht mitgenommen werden, gutes Schuhwerk wurde empfohlen und sogar für einen Vorrat an Verpflegung gab es

Vorschriften.

Betroffen lauschten die Frankenwinheimer am Dienstag solch entwürdigenden Details. Die Familie Kolb wurde nur zwei Tage vor ihrer Abholung informiert. Das Ganze gipfelte darin, dass man die Evakuierungsnummer an Kleidung und Gepäck anbringen musste:

'So wurden diese Menschen zu Nummern', resümierte Roth, 'mit den Stolpersteinen bringt man ihre Namen wieder dahin zurück, wo die Menschen mitten unter uns gelebt

hatten.'" |

|

|

|

|

|

|

| Gunter

Demnig in Frankenwinheim |

Die zu

verlegenden "Stolpersteine" |

Interessierte

Zuschauer in der Rosenbergstraße |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Gunter

Demnig bei der Verlegung |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Landrat Florian

Töpper |

|

|

|

Schüler

tragen die Lebensläufe vor |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die

für die Familie Kolb verlegten "Stolpersteine" |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| Dritte

Verlegung von Stolpersteinen im Mai 2015 |

|

Bericht

von Stefan Polster: "Dritte Verlegung von Stolpersteinen. Bürgermeister Herbert Fröhlich würdigt Gedenkarbeit im Ort

Frankenwinheim (stop). Bürgermeister Herbert Fröhlich konnte zur dritten Stolpersteinverlegung in Frankenwinheim viele Dorfbewohner, Gäste, Politiker aus der näheren Umgebung und den Aktionskünstler Gunter Demnig begrüßen.

Möglich wurde die Stolpersteinverlegung für die Familie Niedermann und Hirsch durch die Spende der Stolpersteinpaten und durch die Bereitschaft der heutigen Hausbesitzer Familie Kaim sowie Familie Kunzmann.

In Frankenwinheim liegen nun an 5 Stellen insgesamt 23 Stolpersteine für ehemalige Dorfbewohner. Neben den Stolpersteinen haben die Gemeinde sowie Privatpersonen Gedenktafeln und Stelen errichtet, um Zeichen zu setzen und um an die ausgeprägte jüdische Vergangenheit zu erinnern.

Durch das Verlegen der Stolpersteine wird der Lebenslauf der einzelnen Personen nochmals aktiv ins allgemeine Gedächtnis gebracht.

Die Familie Niedermann betrieb in Frankenwinheim eine jüdische Metzgerei und vertrieb das Fleisch auch in der näheren Umgebung. Bereits 1937 flüchteten sie über Frankreich in die USA. Sie konnten ihr Anwesen noch rechtzeitig verkaufen und einen anständigen Preis erzielen, welches auch durch Dokumente belegt ist. Der Käufer musste nach dem Krieg das Anwesen nicht ein zweites Mal ablösen, da die Familie Niedermann den ordnungsgemäßen Verkauf nachträglich nochmals bestätigte. Jedoch mussten sie weitestgehend ihr bewegliches Hab und Gut zurücklassen. Auch der Neuanfang in einem neuen Land mit neuer Sprache fiel schwer, besonders der Verlust von Angehörigen und Freunden.

Bei der Familie Hirsch konnte die Tochter Liesel Hirsch ebenfalls 1937 in die USA auswandern jedoch blieben die Eltern Hilda und Isaak Hirsch in Frankenwinheim zurück. Die Mutter Hilda verstarb 1940 in Würzburg und der Vater Isaak wurde Ende 1942 nach Theresienstadt deportiert und verstarb dort ein halbes Jahr später. In einem Brief aus dem Jahr 1946 an den ehemaligen Nachbarn in Frankenwinheim schildert Liesel Hirsch den schwierigen Neubeginn in den USA und den schmerzlichen Verlust der Eltern wie auch weiterer Verwandter.

Die Vita der beiden Familien Niedermann und Hirsch trug Linda Meier vor. Für die passende besinnliche Musikbegleitung sorgten Kristin und Linda Meier mit Querflöte und Gitarre.

Am 1. August werden weitere 5 Steine für die Familien Guggenheim und Kissinger verlegt. Hierzu werden die Familien von Armin und Helmut Guggenheim aus den USA mit Familien erwartet. Die Verlegung beginnt um 10 Uhr in der Schallfelder Straße 11, gegenüber der Mariensäule.

Wer gerne die Patenschaft für Stolpersteine übernehmen möchte kann dies gerne tun. Es wurde hierfür ein Konto bei der Raiffeisenbank Frankenwinheim eingerichtet: IBAN: DE44 7936 4069 0200 0220 39,

BIC: GENODEF1FWH." |

| Presseartikel

von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 2. Juni 2015: "Vertrieben

und ermordet. Dritte Verlegung von Stolpersteinen in Frankenwinheim"

(eingestellt als pdf-Datei) |

|

|

|

|

|

|

| Verlegung

vor zahlreichen Interessierten |

Gunter Demnig |

Stolpersteine für

Familie Hirsch |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Vier

Stolpersteine für Familie Niedermann |

Gunter Demnig |

Musikalische

Umrahmung |

| |

|

|

|

|

|

|

Vierte Verlegung von Stolpersteinen im

August 2015

Dazu Bericht von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 23.

Juli 2015: "Als Kinder in die Schweiz geschickt. Armin und Howard

Guggenheim bei Stolperstein-Verlegung für Mitglieder ihrer Familie

dabei" (Link

zum Artikel, als pdf-Datei eingestellt bzw. direkter

Link zur "Main-Post")

Weiterer Bericht von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 7.

August 2015: "Heimatdorf und Heimatland. Stolperstein-Verlegung in

Frankenwinheim" (Link

zum Artikel, als pdf-Datei eingestellt, bzw.

direkter Link zur Website der "Main-Post")

|

|

|

|

|

|

|

| Die

Stolpersteine vor der Verlegung |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die

durch einen Gemeindearbeiter verlegten Stolpersteine erinnern an

Norbert, Fanny, Armin und Helmut Guggenheim sowie den Bruder von Fanny,

Maier Kissinger |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Verlesung

der Viten der fünf Familienmitglieder |

Musikalische

Begleitung |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

Besuch

im Rathaus und

auf dem jüdischen Friedhof in Gerolzhofen |

|

|

|

|

| |

|

|

Auf dem

jüdischen Friedhof in Gerolzhofen |

| |

|

|

|

|

|

|

Fünfte Verlegung von

"Stolpersteinen" am 5. Mai 2017

Weitere Informationen über die Verlegung von insgesamt neun weiteren

"Stolpersteinen" in Frankenwinheim siehe unten die

Presseberichte von Stefan Polster in der "Main-Post".

Seit dieser fünften Verlegung liegen insgesamt 37

"Stolpersteine" in Frankenwinheim. Alle Fotos von Stefan

Polster. |

|

|

|

|

|

|

Artikel in der

"Main-Post"

vom 26. April 2017 |

Artikel in der

"Main-Post"

vom 10. Mai 2017 |

"Stolpersteine"

für Hannchen Durmann und ihre Tochter

Bianka Friess, verlegt in der Julius-Echter-Straße 3 |

"Stolpersteine"

für Liebmann Wolf, Isbert Wolf

und Selma Wolf, verlegt in der Schallfelder Straße |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Bettina Roth

verliest

die Vita für die Familie Wolf |

|

Elisabeth Böhrer

verliest die Vita von

Hannchen Durmann und Bianka Friess |

Stolpersteine

für Hannchen Durmann und Bianka Friess, ermordet

in der Tötungsanstalt Bernburg bzw. im KZ Ravensbrück |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zeitzeugin

Anna Kratschmer berichtet

über ihre ehemaligen Nachbarinnen

H. Durmann und B. Friess |

Bei

der Verlegung der Stolpersteine für die Familie Friedmann-Selig

|

Musikalische

Umrahmung

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Stolpersteine

für Max Friedmann, Sara Friedmann,

Julius Selig und Irma Selig geb. Friedmann |

|

Andrea

Darandick-Jörg verliest die

Vita der Familie Friedmann Selig |

|

Sechste

Verlegung: "Stolperstein" für Lehrer Josef Kissinger

Anmerkung: Ein 38. Stolperstein in Frankenwinheim wurde für den Lehrer

Josef Kissinger verlegt. Der 86-jährige, gesundheitlich angeschlagene

Josef Kissinger war mit seinem Sohn und anderen jüdischen Einwohnern

gezwungen worden, in einen Brunnen zu steigen, um diesen auszupumpen.

Sohn Maier nahm sich am 15. Dezember 1938 das Leben, Vater Josef Kissinger

verstarb am 14. Januar 1939. Zur Verlegung war der Enkel Armin Guggenheim

und seine Frau Charlotte anwesend. Alle Fotos und der Pressebericht vom 3.

November 2017 von Stefan Polster. |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lehrer Josef

Kissinger

(1852-1939) |

Bericht von Stefan

Polster

in der "Main-Post" vom 3.11.2017 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei der Verlegung des

Stolpersteines

für Josef Kissinger

|

Armin Guggenheim mit

Schulkameradin Anna Kratschmer

|

Stolperstein für Josef

Kissinger

(1852-1939)

|

Am Grab von Josef

Kissinger

und Sohn Maier Kissinger

im Friedhof Gerolzhofen |

Erläuterungen von

Evamaria Bräuer

|

Am Grab von Ida

Kissinger

geb. Grünfeld (1851-1929)

|

| |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| April 2012:

Auch in Frankenwinheim sollen

"Stolpersteine" verlegt werden |

Artikel in der "Main-Post" vom 25.

April 2012: "Frankenwinheim. Stolpersteine erinnern an NS-Opfer.

Rat stimmt Projekt zu..."

Link

zum Artikel |

| |

| April 2012:

Artikel in einer israelischen Zeitung zum

Holocaust-Gedenktag |

Artikel von Elka Looks in haaretz.com vom

19. April 2012: "An ode to Frankenwinheim on Holocaust memorial

Day. On the dav we grapple with a tragedy that today seems

unfathomable; we have repented, we have learned, we have said 'never again',

but the pople of Frankenwinheim have repaired..."

Link

zum Artikel |

| |

| September 2013:

In Frankenwinheim werden elf

"Stolpersteine" verlegt |

Artikel in der "Main-Post" vom 10.

September 2013: "FRANKENWINHEIM - Stolpersteine gegen das Vergessen

- Verlegung in Frankenwinheim

Der Aktionskünstler Gunter Demnig wird am Donnerstag, 12. September, in Frankenwinheim an zwei Stellen Stolpersteine verlegen. Die Gemeinde bekennt sich mit dieser Aktion zu ihrer jüdischen Vergangenheit. Sie hat bereits mehrmals Rückgrat bewiesen, zuletzt mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Werner Gottlieb, der 1937 mit seinen Eltern und seiner Schwester in die USA flüchten konnte...

Elf Steine für Frankenwinheim... In Frankenwinheim sollen am Donnerstag insgesamt elf Steine für die Familien Friedmann und Gottlieb verlegt werden. Die Verlegung erfolgt auf öffentlichem Grund und wurde vom Gemeinderat genehmigt. Zu der Aktion sind alle Bürger eingeladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Rathaus."

Link

zum Artikel |

| Fotos

von der Verlegung der "Stolpersteine" in der Website der

Gemeinde Frankenwinheim. |

| |

| November 2013:

Erinnerung an die Pogromnacht

1938 |

| Link

zu einer Fotoseite bei frankenwinheim.de |

| |

Mai 2014:

Ortsrundgang: "von der Wiege bis zur Bahre -

Jüdische Bürger in Frankenwinheim"

vgl. Fotos dieses Rundganges: Link

zu einer Fotoseite bei frankenwinheim.de |

Bericht über den Ortsrundgang von Stefan

Polster: "Die Rituale der jüdischen Bevölkerung

Über 50 interessierte Teilnehmer konnten Claudia Göllner, Evamaria Bräuer und Stefan Polster anlässlich der Ausstellung Landjudentum in Unterfranken beim Dorfrundgang in Frankenwinheim begrüßen. An fünf ehemaligen jüdischen Anwesen spürte man dem Brauchtum und den Ritualen der jüdischen Bevölkerung nach, ließ dabei Zeitzeugen zu Wort kommen und stellte die letzten jüdischen Bewohner in dem jeweiligen Haus aus der Zeit um 1930 vor.

Frankenwinheim war eine Gemeinde mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil. 1870 waren von 546 Dorfbewohnern 100 mit jüdischem Glauben somit 18 Prozent. In den Folgejahren ging die Anzahl zurück. Im Jahr 1910 lebten noch 58 Juden in Frankenwinheim bei insgesamt 588 Bewohnern. An jüdischen Einrichtungen gab es die Synagoge mit Mikwe und als reinen jüdischen Verein den Toralernverein

'Limud Tora'.

Es wurden die ehemaligen Anwesen der Familien Kolb, Friedmann, Hirsch und Niedermann sowie die Synagoge besucht. Dabei behandelte man Feste wie das Purim, dies erinnert an die Errettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora. Kinder verkleiden sich hierbei ähnlich unserem Karneval. Anschaulich wurde eine Messusa erläutert, die Schriftkapsel die im rechten Türpfosten am Hauseingang angebracht war, teilweise auch an weiteren Türpfosten im Haus. In der Schriftkapsel befindet sich ein Stück Pergament, auf dem zwei Abschnitte aus dem 5. Buch Moses geschrieben sind, das ist der sogenannte Haussegen.

Man beschäftigte sich mit der Bar-Mizwa beziehungsweise Bat-Mizwa, damit wird die Religionsmündigkeit bezeichnet, die bei Jungen mit 13 Jahren und bei Mädchen mit zwölf Jahren gefeiert wird. Vor allem für die junge Generation waren auch Berufe wie Ellenwarenhändler oder die Tätigkeit eines Schmusers interessant. Der Schmuser konnte von seinem Beruf nicht alleine leben, in der Regel waren das Hausierer, die viel in der Gegend herum kamen. Dadurch wussten sie, wo ein heiratsfähiger Mann oder ein hübsches Mädchen wohnten, und brachten diese zusammen.

Am ehemaligen Haus des Metzgers Niedermann erklärte Evamaria Bräuer das Schächten der Tiere und andere Ernährungsvorschriften der Juden. Aber nicht nur die Nahrung, auch die Kleidung frommer Juden soll koscher sein, das heißt, sie darf nur aus einem Material, zum Beispiel nur aus Baumwolle, bestehen und keine künstlichen Fasern und Farben aufweisen.

An der Synagoge ging man näher auf den Rabbiner Josef Kissinger ein, übrigens ein Onkel des späteren amerikanischen Außenministers Henry Kissinger. Josef Kissinger war über 50 Jahre Rabbiner, Schächter und Vorbeter in Frankenwinheim. Dabei würdigte nicht nur die jüdische Bevölkerung sein Wirken, sondern die gesamte Dorfgemeinschaft nahm am Fest zu seinem Jubiläum teil. Ein gelebtes

'Mitten unter uns', dies zeigt sich auch dadurch, dass Josef Kissinger 48 Jahre als Schriftführer in der Freiwilligen Feuerwehr Frankenwinheim tätig war. Aus einer Dankesrede für Josef Kissinger ist der schöne Satz überliefert:

'Möge aber auch in seinen Gemeinden (er war zuständig auch für die Filialen Brünnau und Lülsfeld) der gute Wille und die billige Einsicht Platz greifen, ihrem verdienstvollen, langjährigen Religionsführer durch Verabreichung eines zeitgemäßen Gehaltes einen sonnigen, sorglosen Lebensabend zu

bereiten.'

Natürlich durften Erläuterungen zur Mikwe, dem Tauchbad, nicht fehlen. Diese konnte nur noch auf einem Bilddokument bewundert werden..." |

| |

| August 2014:

Egon Mermelstein auf den Spuren seiner Kindheit |

Artikel von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 8.

August 2014: "FRANKENWINHEIM. Überraschender Besuch aus USA

Egon Mermelstein auf der Spur seiner Kindheit.

Für einige Stunden weilte ein ehemaliger jüdischer Bewohner in Frankenwinheim. Egon Mermelstein wurde 1934 in Schweinfurt geboren. Seine Eltern Isidor und Ida Mermelstein wohnten von 1932 bis 1937 in

Frankenwinheim..."

Link

zum Artikel |

| |

|

|

77 Jahre, nachdem seine

Familie Frankenwinheim verlassen hatte, besuchte

Egon Mermelstein seine historischen Wurzeln. Im Synagogengebäude

wohnte Familie Mermelstein von 1932 bis 1937. Im Bild Martha Sendner,

Egon Mermelstein, Anna Kratschmer, Mathias und Annette Spies |

Egon Mermelstein besuchte

Frankenwinheim. Er lebte bis 1937

mit seinem Zwillingsbruder und den Eltern in der Synagoge,

bevor die Familie 1938 in die USA emigrierte.

(beide Fotos von Stefan Polster) |

| |

|

Juni 2015:

Dritte Verlegung von

"Stolpersteinen" in Frankenwinheim |

Artikel von Stefan Polster in

der "Main-Post" vom 1. Juni 2015: "Vertrieben und ermordet.

In dem früher auch durch Juden geprägten Dorf erinnern nun schon 23

Stolpersteine an vertriebene und ermordete Mitbürger. Im August sollen fünf

weitere verlegt werden.

Bürgermeister Herbert Fröhlich konnte zur dritten Stolpersteinverlegung in

Frankenwinheim viele Dorfbewohner, Gäste, Politiker aus der näheren Umgebung

und den Aktionskünstler Gunter Demnig begrüßen. Möglich wurde die

Stolpersteinverlegung für die Familie Niedermann und Hirsch durch die

Spende der Stolpersteinpaten und durch die Bereitschaft der heutigen

Hausbesitzer, der Familien Kaim und Kunzmann. In Frankenwinheim liegen nun

an fünf Stellen insgesamt 23 Stolpersteine, die an ehemalige Dorfbewohner

erinnern. Neben den Stolpersteinen haben die Gemeinde sowie Privatpersonen

Gedenktafeln und Stelen errichtet, um Zeichen zu setzen und um an die auch

jüdisch geprägte Vergangenheit des Ortes zu erinnern. Durch das Verlegen der

Stolpersteine wird der Lebenslauf der einzelnen Personen nochmals aktiv ins

allgemeine Gedächtnis gebracht. Die Familie Niedermann betrieb in

Frankenwinheim eine jüdische Metzgerei und vertrieb das Fleisch auch in der

näheren Umgebung. Bereits 1937 flüchteten sie über Frankreich in die USA.

Die Familie konnte ihr Anwesen noch rechtzeitig verkaufen und dabei einen

fairen Preis erzielen, wie Dokumente belegen. Spätestens ab 1939 wurden

Deutsche jüdischen Glaubens gezwungen, ihren Besitz weit unter Wert zu

veräußern. In diesem Fall musste der Käufer nach dem Krieg das Anwesen nicht

ein zweites Mal ablösen, da die Familie Niedermann den ordnungsgemäßen

Verkauf nachträglich nochmals bestätigte. Jedoch hatte sie ihr bewegliches

Hab und Gut weitgehend zurücklassen müssen. Der Neuanfang in einem neuen

Land mit neuer Sprache fiel schwer, besonders wegen des Verlusts von

Angehörigen und Freunden. Bei der Familie Hirsch konnte die Tochter

Liesel Hirsch ebenfalls 1937 in die USA auswandern, jedoch blieben die

Eltern Hilda und Isaak Hirsch in Frankenwinheim zurück. Hilda Hirsch

verstarb 1940 in Würzburg, Isaak Hirsch wurde Ende 1942 nach Theresienstadt

deportiert und wurde dort ein halbes Jahr später ermordet. In einem Brief

aus dem Jahr 1946 an den ehemaligen Nachbarn in Frankenwinheim schildert

Liesel Hirsch den schwierigen Neubeginn in den USA und den schmerzlichen

Verlust der Eltern wie auch weiterer Verwandter. Die Vita der beiden

Familien Niedermann und Hirsch stellte Linda Meier vor. Für die passende

besinnliche Musikbegleitung sorgten Kristin und Linda Maier mit Querflöte

und Gitarre. Am 1. August werden fünf weitere Stolpersteine für die

Familien Guggenheim und Kissinger verlegt. Hierzu werden die Familien

von Armin und Helmut Guggenheim aus den USA mit Familien erwartet. Die

Verlegung beginnt um 10 Uhr in der Schallfelder Straße 11, gegenüber der

Mariensäule. Für Patenschaften für Stolpersteine in Frankenwinheim wurde ein

Konto bei der Raiffeisenbank Frankenwinheim eingerichtet: Iban: DE44 7936

4069 0200 0220 39, Bic: ENODEF1FWH."

Link zum Artikel |

| |

| Dezember

2015: Auf den Spuren von

Frankenwinheimer Juden |

Artikel in der

"Main-Post" vom 11. Dezember 2015:

"Karbach/Frankenwinheim. Auf den Spuren von jüdischen

Frankenwinheimern..."

Link

zum Artikel |

| |

| Beiträge im

Bayerischen Rundfunk (B2) |

Beitrag von Renate Eichmeier vom

8. Dezember 2015 über den Besuch von Armin und Helmut bzw. Howard

Guggenheim im Juli 2015: "Besuch aus Amerika. Auf den Spuren des

fränkischen Landjudentums..."

http://www.br.de/radio/bayern2/bayern/zeit-fuer-bayern/frankenwinheim-juden-franken-familie-guggenheim-100.html |

| Sendung in B2 am Samstag, 26.

Dezember 2015: http://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-537442.html |

| |

Dezember

2016: Über die Frankenwinheimer

Stolpersteine für Angehörige der Familie Guggenheim - Artikel in einer

jüdischen Zeitung in Cleveland

- Courtesy of the Cleveland

Jewish News - wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung der Cleveland

Jewish News vom 30.12.2016 - |

Artikel von Carlo Wolff in

"Cleveland Jewish News" vom 13. Dezember 2016: "Stumbling stones: Markers in Germany hold special meaning for Beachwood resident.

If the door to the synagogue in the tiny German village where his grandfather once was a rabbi hadn’t been so sturdy, Armin Guggenheim might have lost his life.

Guggenheim was 8 and scared to death. He and his little brother, Howard, were hiding in the

Frankenwinheim synagogue the night of Nov. 9, 1938. It was the start of Kristallnacht, two days of Nazi thuggery signaling Adolf Hitler’s attempt to not only put Jews in their place but to exterminate them.

When it unfolded, 'the events were just so frozen,”' Guggenheim said in an interview at his Beachwood

home. 'We were so helpless in not being able to fight back.'

Was he frightened? 'Are you kidding?”' he said. 'It was total fear of what transpired. They tried to ram down the front door of the synagogue. My brother and I were sleeping on the second floor, not knowing what happened. But they were not successful at getting in. It was a very thick, heavy door. If they had gotten in, I would probably not be here today.”'