|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Hörstein (Stadt Alzenau, Landkreis

Aschaffenburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Hörstein bestand eine jüdische Gemeinde bis 1940.

Ihre Entstehung geht in die Zeit Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Doch

gab es bereits im 17. Jahrhundert Juden am Ort: So wird 1657 ein Jude namens

"Zehlarl zu Hörstein" genannt (Quelle: Fürst Ysenburg Büdingen Archiv Fasz.

19, Kellerei-Rechnung Meerholz 1657; Hinweis von Hans Kreutzer). 1680

werden drei jüdische Familien genannt, 1685 nennt ein Verzeichnis der

"Schutzjuden" am Ort Izig, Coppell, Ließmann, Seligman, Löw und Mortge.

1707 gab es unter den damals 156 Hörsteiner Familien 13 jüdische

Familien.

1789 waren es 17 "Schutzjuden" (großenteils mit Ihren Familien)

in Hörstein, 1794 21.

Im

19./20. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1867 116 jüdische Einwohner (10,6 % von insgesamt 1.098 Einwohnern), 1880

Höchstzahl von 137 (11,9 % von insgesamt 1.154), 1896 132 (in 24 Familien), 1900 128 (10,7 % von 1.191),

1910 125 (8,5 % von 1.467).

Die Mehrheit der jüdischen Einwohner lebte vom Handel (insbesondere Viehhandel)

und von der Brotbäckerei. Einige Familien hatten Landwirtschaft im Nebenerwerb.

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden auf 35

Matrikelstellen folgende jüdische Familienvorstände genannt (mit neuem

Familiennamen und Erwerbszweig): Michael Geradwohl (Kramhandel und dergleichen),

Jacob Geradwohl (Lumpen- und Landesproduktenhandel), Herz Geradwohl (Ellenhandel

und dergleichen; Matrikelstelle geht 1825 an Raphael Bär Weil), Löb (Koppel)

Rothschild alt (Viehhandel), Raphael Appel (Viehhandel und Krämerei), Löb

(Samuel) Rothschild jung (Viehhandel), Morche Joseph Löwenthal (Kram- und

Viehhandel), Kusel (Samuel) Rothschild (Viehhandel), Daniel (Samuel) Rothschild

(Viehhandel), Simon Reis (Krämerei), Löser Weiler (Krämerei), Süsel (Koppel)

Rothschild (Viehhandel), Moses Hamburger (Viehschlachten), Löser Reis

(Viehhandel), Herz Reis (Viehhandel), Seligmann Straus (Viehhandel), Witwe von

Löser Westheimer Emmerich (Handarbeit, Taglohn, lebt von Unterstützung), Simon

Tugut (Mäkler), Koppel Haas (allerlei Handel), Affrom (Abraham) Neu

(Viehschlachten, ab 1820 auf dieser Stelle sein Sohn Simon Neu, Metzer), Jessel

Lang (Mäkler), Maier Grünebaum (Lehrer, Vorsänger und Handel), Löw Grünebaum

(Lichter und Seifenfabrikation, ab 1824), Raphael Löw Weil (Handel mit Gewürz,

Ellen- und Eisenwaren, ab 1825), Löb Löwenthal (Weber, Leinen und

Baumwollweberei, ab 1825).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule

(Religionsschule, ab 1900 Elementarschule, ab 1910 Volksschule; um 1896 34

Kinder, 1897 30 Kinder, 1899 24 Kinder; ab 1931 noch jüdische Privatvolksschule), ein rituelles

Bad und einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. 48 Jahre

lang war bis 1894 Isaak Wahler Lehrer in Hörstein (gestorben 1912 im

Alter von 98 Jahren); sein Nachfolger im Amt war von 1894 bis 1931 sein Sohn Israel Wahler

(Verfasser von "Schulgeschichtlichen Aufzeichnungen 1913-1931").

1872/85 wird ein Lehrer M. Grünbaum (bzw. Grünebaum) in Hörstein genannt,

möglicherweise zur Unterstützung von Lehrer Isaak Wahler am Ort. Die

Gemeinde war orthodox geprägt und gehörte zum Bezirksrabbinat Aschaffenburg. Gemeindevorsteher

waren um 1876 Herr Löwenthal, um 1896 K. Rothschild, 1897 J. Rothschild, D.

Emerich und D. Rothschild, um 1899 J. Rothschild.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde der Gefreite Meier Rothschild

(geb. 9.8.1889 in Hörstein, gef. 2.10.1914), Jakob Steinhäuser (geb. 29.8.1882

in Oberlauringen, gef. 5.9.1916), Emil Strauß (geb. 17.6.1893 in Hörstein,

gef. 22.8.1914) und Unteroffizier Raphael Strauß (geb. 10.6.1885 in Hörstein,

gef. 7.6.1917). Außerdem fiel der Gefreite Emil Rothschild (geb. 28.6.1898 in

Hörstein, vor 1914 in Freudenberg am Main wohnhaft, gef. 8.11.1918).

Um 1925, als noch 117 Personen der jüdischen Gemeinde

angehörten (ca. 7,8 % von insgesamt etwa 1.500 Einwohnern), waren die Vorsteher

der Gemeinde: Moritz Rothschild, David Rothschild, R. Gradwohl, Samuel

Rothschild und Julius Hamburger II. Lehrer der Gemeinde war der bereits genannte

Hauptlehrer Israel

Wahler. Dieser unterrichtete damals 14 Kinder an der Jüdischen Volksschule.

Lehrer Wahler wechselte 1931 nach Bad

Neustadt a.d. Saale.

1932 waren die Vorsteher weiterhin Moritz Rothschild (1. Vorsitzender), Wilhelm

Rothschild (2. Vorsitzender). Als Lehrer war inzwischen Michael Berlinger

angestellt. Dieser unterrichtete an der jüdischen Volksschule noch acht Kinder

in vier Klassen. Ende 1934 wurde er an die jüdische Volksschule in Aschaffenburg

berufen. An jüdischen Vereinen gab es den Israelitischen

Wohltätigkeitsverein Gemilus Chesed (gegründet etwa 1830; Ziele: Unterstützung

Hilfsbedürftiger, Bestattung), den Synagogenverschönerungsverein (1899 genannt

mit den damaligen Vorstehern M. Löwenthal und J. Wahler) sowie die

Armenunterstützungskasse.

1933 lebten noch 98 jüdische Personen am Ort. Bereits in diesem Jahr kam

es zu Übergriffen und schweren Misshandlungen von Juden durch die SS. Dadurch

verließen zunehmend die Hörsteiner Juden den Ort. Anfang 1936 wurden auf dem

jüdischen Friedhof 100 Grabsteine umgeworfen. Die nächste Friedhofschändung

war im Januar 1937 (39 Steine umgeworfen, teilweise zerbrochen). Die letzten

jüdischen Lehrer an der (seit 1931) privaten jüdischen Volksschule waren

Michael Berlinger (bis Ende 1934), dann (Anfang

1935) Paul Possenheimer, danach (ab Mitte

1935) Joseph Gallinger und (ab Herbst 1936) Leopold Rose (siehe Mitteilungen

unten). Im Herbst

1938 wurden zu den Hohen Feiertagen die Fenster der Synagoge und der meisten

jüdischen Häuser eingeworfen. Es kam zu weiteren Misshandlungen. 44 jüdische

Einwohner konnten bis 1940 emigrieren, davon 21 in die Vereinigten Staaten; 46

verzogen in andere Städte in Deutschland, 35 davon nach Frankfurt.

Von den in

Hörstein geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ludwig Emmerich

(1895), Raphael Gradwohl (1867), Regina Gradwohl geb. Rothschild

(1873), Adolf Moritz Hamburger (1875), Daniel Hamburger (1873), Julius Hamburger (1878),

Julius Hamburger (1894), Mina Hamburger geb. Oppenheimer (1878), Nathan

Hamburger (1871), Rita Hamburger (1920), Selma Hamburger geb.

Hess (1884), Wolf Hamburger (1880), Sophie Heß geb. Hamburger (1869), Selma

(Erna) Kanthal geb. Rotschild (1906), Else Levi geb. Rothschild (1895), Emanuel

Löwenthal geb. Rothschild (1870), Eva Löwenthal (1881), Markus Löwenthal

(1868), Sally Löwenthal (1872), Selma Neuhaus geb. Hamburger (1906), Ester

Oppenheimer (1853), Markus

(Max) Ring (1868), Paula Ring geb. Waller (1912), Else Rosenthal geb. Strauss

(1912), Berta Rothschild (1909), Bertha Rothschild (1886), Daniel Rothschild (1881),

Gustav Rothschild (1902), Hermann Rothschild (1885), Hermann Rothschild (1890), Isaak Rothschild (1878), Josef Rothschild

(1853), Josef Rothschild (1891), Julius Rothschild (1888), Malli

Rothschild (1892), Max Rothschild (1883), Max Rothschild (1887), Meta Rothschild

(1904), Rosa Rothschild geb. Adler (1896), Salli Rothschild (1879), Samuel

Rothschild (1875), Sarah Rothschild (1887), Selma

Rothschild geb. Kleimann (1882), Siegfried Rothschild (1894), Berta Schubach

geb. Rothschild (1886), Kathinka Sonneberg geb. Oppenheimer (1879), Mathilde

Stern geb. Oppenheimer (1881), Leo Strauss (1887), Rafael Strauss (1875), Reni

Paula Strauss (1917, Kennkarte siehe unten), Babette Strauß geb. Hamburger (1890), (1890), Klara Strauß

(1895), Siegfried Strauß (1888), Amalie Stühler geb. Rothschild (1888), Selma

Valk geb. Emmerich (1887), Israel Wahler (1875), Sigmund Wahler (1871), Ella

Waller (1912).

Aus dem Leben der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Jakob Haas, bisher Lehrer in Hörstein, wird Lehrer in

Höchheim (1867)

Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von

Unterfranken und Aschaffenburg" vom 3. September 1867:

"Durch Regierungs-Entschließung vom 29. August laufenden Jahres Nr.

34007 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Höchheim,

königlichen Bezirksamts Königshofen, beschlossene Übertragung ihrer

Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den Schuldienst-Exspektanten Jakob

Haas in Hörstein, königlichen Bezirksamts Alzenau, genehmigt

worden."

Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von

Unterfranken und Aschaffenburg" vom 3. September 1867:

"Durch Regierungs-Entschließung vom 29. August laufenden Jahres Nr.

34007 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Höchheim,

königlichen Bezirksamts Königshofen, beschlossene Übertragung ihrer

Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den Schuldienst-Exspektanten Jakob

Haas in Hörstein, königlichen Bezirksamts Alzenau, genehmigt

worden." |

Lehrer Israel Wahler sucht den Besitzer von gefundenen

Tefillin (1900)

Anmerkung: Israel Wahler war Nachfolger seines Bruders Carl Wahler, der 1931 in

Neustadt verstorben ist (siehe Berichte oben) Israel Wahler ist 1875 in Hörstein

als Sohn des dortigen Lehrers Isaak Wahler geboren. 1894 übernahm er als

Nachfolger seines Vaters die Leitung der Hörsteiner israelitischen Religionsschule.

Seine Frau Bella geb. Adler ist 1878 in Gleicherwiesen

geboren. Israel und Bella Wahler hatten einen Sohn: Isaac (geb. 1918 in Frankfurt am Main).

Nachdem 1931 die Schule in Hörstein wegen Schülermangels geschlossen

wurde, übernahm Oberlehrer Wahler die Stelle seines verstorbenen Bruders als

Leiter der israelitischen Volksschule in Bad

Neustadt. Nach 1933 wollten die Wahlers zunächst in Deutschland bleiben,

doch wurde der Sohn 1934 auf Drängen seiner Mutter zu einer Großtante in die

USA geschickt. Nach dem Novemberpogrom 1938 betrieben Israel und Bella Wahler ihre eigene Auswanderung, die aber nicht mehr zustande kam.

Sohn Isaac E. Wahler hatte bis zum April 1942 mit seinen Eltern brieflichen Kontakt, dann hörte er nichts mehr von ihnen. Anfang 1947 kam er als Mitarbeiter des stellvertretenden amerikanischen Chefanklägers bei den Nürnberger Prozessen, Robert M. W. Kempner, nach Deutschland zurück. Auf einer Dienstreise entdeckte er in einem amerikanischen Aktendepot in Oberursel im Taunus die Akten der Außenstelle Würzburg der Staatspolizeistelle Nürnberg über die Judendeportationen in den Jahren 1941 bis 1943. Diese Akten wurden 1947 im so genannten Wilhelmstraßen-Prozess, bei den Prozessen gegen Angehörige der Nürnberger und Würzburger Gestapo, beim Eichmann-Prozess in Jerusalem und bei vielen anderen Verfahren verwendet

(vgl.: Herbert Schultheis und Isaac E. Wahler, Bilder und Akten der Gestapo Würzburg über die Judendeportationen 1941-1943, Rötter Druck und Verlag Bad Neustadt,

1988.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Oktober 1900: "Vom

Vorstand der Königlich Preußischen Bahnstation Dettingen wurden mir ein

Paar Tefillin - sehr schön und groß - übergeben, welche im Wartesaal

gefunden wurden. Wahrscheinlich hat sie ein russischer Wanderer, der am

18. und 19. September in Hörstein gewesen, dort liegen lassen.

Eigentümer möge sich bei mir melden. Hörstein bei Aschaffenburg, 21.

September. Israel Wahler, Lehrer". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Oktober 1900: "Vom

Vorstand der Königlich Preußischen Bahnstation Dettingen wurden mir ein

Paar Tefillin - sehr schön und groß - übergeben, welche im Wartesaal

gefunden wurden. Wahrscheinlich hat sie ein russischer Wanderer, der am

18. und 19. September in Hörstein gewesen, dort liegen lassen.

Eigentümer möge sich bei mir melden. Hörstein bei Aschaffenburg, 21.

September. Israel Wahler, Lehrer". |

Die israelitische Elementarschule wird

israelitische Volksschule (1910)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" / "Blätter für Erziehung und Unterricht"

vom 17. März 1910: "Zur Nachahmung! Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" / "Blätter für Erziehung und Unterricht"

vom 17. März 1910: "Zur Nachahmung!

Im Jahre 1900 errichtete die Kultusgemeinde Hörstein bei

Aschaffenburg aus ihrer Religions- eine Elementarschule (Verweserei), um

ihrem Lehrer eine staatliche Anstellung zu verschaffen. Jetzt hat diese

lehrerfreundliche Gemeinde auch den letzten Schritt getan und die Umwandlung

in eine Volksschule einstimmig beschlossen. Dieser Tage nun wurde unser

dortiger Kollege Herr Israel Wahler von der Königs. Regierung von

Unterfranken zum definitiven Volksschullehrer befördert. — Der jetzt 96

jährige Vater und Amtsvorgänger dieses Kollegen, der Nestor der bayerischen

Lehrerschaft, wirkte bis 1894 als Religionslehrer 40 Jahre in Hörstein.

Hochachtung vor einer solchen Gemeinde." |

Zum Tod von Lehrer i.R. Isaak Wahler im Alter fast

98 Jahren (1912)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. Februar 1912: "Mein Lehrer. Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. Februar 1912: "Mein Lehrer.

Isaak Wahler ist am 14. dieses Monats in seinem Wirkungsort Hörstein

(Bayern) in dem selten hohen Alter von 97 Jahren und 7 Monaten sanft

entschlummert. Die Trauerbotschaft hat mir sofort die Feder in die Hand

gedrückt, nicht etwa um den Tod zu beklagen, sondern um meinen Lehrer in

diesen Blättern in dankbarer Weise einen Gedenkstein aufzurichten. Was er

der Gemeinde Hörstein, in welcher er vom Jahre 1856-1894 als Lehrer und

Kantor gewirkt hat, war, das hat mein Vater als Vorsteher am Tage der

Beerdigung einem zahlreichen Zuhörerkreise in einer kurzen kernigen

Ansprache gesagt: 'Er war ein guter, treuer und gewissenhafter Lehrer, der

seine Schüler mit Liebe und Wärme in unserer heiligen Religion unterwiesen

hat und er war auch ein Chasen (Vorbeter, Chassan) im wahren Sinne

des Wortes, der es verstand, bei jedem Gottesdienste die Gemeinde zu

erbauen.'

Ein ewiges Andenken wird ihm die Gemeinde bewahren.

Der zuständige Rabbiner Dr. Breuer -

Aschaffenburg entwarf in zu Herzen

gehenden Worten ein Lebensbild des Dahingeschiedenen, wobei er ganz

besonders auf dessen vorbildlichen Charakter hinwies. Selbst die Herren:

Bezirksamtmann von Alzenau, der

Schulinspektor, der erste Lehrer und der Ortspfarrer ließen es sich nicht

nehmen, dem Verstorbenen warm empfundene Worte der Anerkennung und

Verehrung, nachzurufen, wobei der letztere ganz besonders hervorhob, dass

auch Lehrer Wahler sehr dazu beigetragen, den Frieden unter den

verschiedenen Konfessionen zu erhalten und zu stärken. Sein jüngster Sohn

und Nachfolger rief ihm zum Schlusse des Traueraktes rührende Abschiedsworte

nach. Ein solches Gefolge hatte man seit Menschengedenken in Hörstein nicht

gesehen.

Am Grabe dankte in warmen Worten der älteste Sohn des Dahingeschiedenen,

Lehrer Calman Wahler, dem Vater für seine große Liebe. Lehrer

Wechsler - Alzenau schilderte im Aufträge

des bayrischen Lehrervereins ihn als den tätigen, aufrichtigen und treuen

Kollegen.

Damit schließt das Leben eines Mannes, der fast ein volles Jahrhundert

gelebt und in dieser langen Zeit viel erlebt, viel gelitten und viel

gekämpft hat, der die ganze Entwicklung des jüdischen Lehrerstandes mit

angesehen, in ihr selber gestanden und manchen wertvollen Beitrag geliefert

hat.

Drang auch sein Ruf nicht nach außen, mit desto größerer Energie und

Intensivität entfaltete er seine Kräfte innerhalb der Gemeinde. Trotzdem er

auf dem Boden des streng gesetzestreuen Judentums stand und sich sein

religiöser Lebenswandel auch in diesen Bahnen bewegte, muss hier anerkennend

hervorgehoben werden, dass er nicht fanatisch, sondern tolerant auch anders

denkenden Kollegen gegenüber antrat.

Wahler wurde am 13. Juli 1814 zu Jochsberg

bei Ansbach geboren. Von seinem Vater, Reb Calman Wahler, der in

Theilheim als Lehrer fungierte, erhielt

er Vorbereitungen für die hebräischen Fächer und das Kantorat. In seinem 17.

Lebensjahre nahm er eine Religionslehrerstelle in der Pfalz an, wo er von

christlichen Kollegen in den weltlichen Fächern für die Finalprüfung

vorbereitet wurde, die er auch im Jahre 1845 am königlichen Lehrerseminar zu

Würzburg bestand. Hierauf war er an verschiedenen Orten, wie

Göllheim (Rheinpfalz),

Geroldshausen,

Rieneck tätig, von wo er, da ihm alle

diese Stellungen nicht zusagten, im Jahre 1852 in Begleitung seiner Frau

nach Amerika reiste, um sein Glück in der neuen Welt zu versuchen. Von

dieser Reise, 120 Tage auf dem Segelschiff, erzählte er oft seinen Schülern.

In Amerika ging es ihm sehr schlecht. Bei den wirtschaftlichen Kämpfen, die

damals die eingewanderten Juden durchzumachen hatten, zeigte man ihm als

Lehrer wenig Verständnis. Infolge der vielen Aufregungen, entstanden durch

ihre soziale Notlage, starb seine Frau, und er kehrte 1856 ganz entmutigt

nach Deutschland zurück. Er erhielt dann gleich eine Anstellung als Lehrer

und Kantor in meinem Heimatorte, der Gemeinde Hörstein, wo er bis zum

Jahre 1894 wirkte.

Er wäre noch länger in Tätigkeit geblieben, wenn nicht gerade sein Sohn sein

Nachfolger geworden wäre. Sein Anfangsgehalt betrug 160 Gulden, und stieg

bis zu einem Endgehalt von 500 Mk. Seine Gemeinde, seine zahlreichen

Schüler, Kollegen, Freunde und Bekannten werden ihm nach Verdienst ein

ehrendes Andenken bewahren und dem teueren Lehrer einen ewigen Denkstein in

ihrem Herzen errichten. Das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen.

Lehrer Adolf Rothschild Achim - Bremen" |

25-jähriges Amtsjubiläum von Lehrer Israel Wahler (1919)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1919: "Hörstein.

Lehrer Israel Wahler beging sein 25-jähriges Amtsjubiläum. Der Jubilar

übernahm nach überstandener Prüfung am Würzburger Seminar die hiesige

Lehrerstelle, die sein Vater 48 Jahre innehatte, der im gesegneten Alter

von 98 Jahren vor kurzem verstarb. Wie der Vater, so verstand es auch der

Sohn, sich durch volle Hingebung zu seinem Berufe die Liebe der Gemeinde

zu erringen. Gemeinde sowohl wie Schule hat er in jeder Weise zu heben

verstanden. Ihm gelang es auch in inniger Zusammenarbeit mit unserem

Vorsteher Raphael Rothschild, die Religionsschulstelle zu einer

staatlichen Elementarlehrerstelle umzugestalten, ein modernes Schulhaus zu

errichten und einen Umbau der Synagoge

herbeizuführen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1919: "Hörstein.

Lehrer Israel Wahler beging sein 25-jähriges Amtsjubiläum. Der Jubilar

übernahm nach überstandener Prüfung am Würzburger Seminar die hiesige

Lehrerstelle, die sein Vater 48 Jahre innehatte, der im gesegneten Alter

von 98 Jahren vor kurzem verstarb. Wie der Vater, so verstand es auch der

Sohn, sich durch volle Hingebung zu seinem Berufe die Liebe der Gemeinde

zu erringen. Gemeinde sowohl wie Schule hat er in jeder Weise zu heben

verstanden. Ihm gelang es auch in inniger Zusammenarbeit mit unserem

Vorsteher Raphael Rothschild, die Religionsschulstelle zu einer

staatlichen Elementarlehrerstelle umzugestalten, ein modernes Schulhaus zu

errichten und einen Umbau der Synagoge

herbeizuführen." |

Oberlehrer Israel Wahler aus Hörstein kommt zum 1. April 1931 nach Bad

Neustadt an der Saale

Artikel

in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. April 1931:

"Personalia. Oberlehrer Wahler (Hörstein) wurde ab 1. April

(1931) an die Volksschule Neustadt a.d. Saale versetzt. Die

Volksschulstelle Hörstein wurde eingezogen, wird aber, wie wir hören,

als Privatvolksschule weitergeführt." Artikel

in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. April 1931:

"Personalia. Oberlehrer Wahler (Hörstein) wurde ab 1. April

(1931) an die Volksschule Neustadt a.d. Saale versetzt. Die

Volksschulstelle Hörstein wurde eingezogen, wird aber, wie wir hören,

als Privatvolksschule weitergeführt." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. April 1931:

"Alzenau (Unterfranken), 25. April (1931). Nach 37jähriger

Wirksamkeit in seinem Heimatorte Hörstein schied Herr Oberlehrer Israel

Wahler von uns, um als Nachfolger seines allzu früh in die Ewigkeit

berufenen Bruders die Volksschullehrerstelle in Neustadt

a.S. anzutreten. Wenn man solange Zeit an einem Platze wirkt, erhält

dieser das Gepräge seines Amtsinhabers. So ist es dem unermüdlichen,

kraftvollen Schaffen des Scheidenden zu verdanken, wenn in Hörstein heute

noch alle jüdischen Institutionen in bester Verfassung sich befinden. Er

wirkte die Umwandlung der Religionsschule in einer Volksschule, sorgte

für die Renovierung der Synagoge und Mikwoh und suchte, begünstigt durch

eine glänzende Rednergabe, durch allsabbatliche Vorträge die

Religiosität seiner Gemeinde zu heben. Sein pflichteifriges Wirken in der

Schule war vorbildlich und wurde bei den Prüfungen auch von der

Staatsbehörde anerkannt. Kein Wunder, dass Oberlehrer Wahler bei seinem

Abschiede große Ehrungen zuteil wurden. Der Bezirkslehrerverein Alzenau

hielt eine Abschiedskonferenz in Hörstein, um ihm eine besondere Freude

zu bereiten. Der Konferenzleiter, Herr Hauptlehrer Rosel von

Großwelzheim, hob in seiner Ansprache die großen Verdienste Wahlers

hervor, die er sich durch Vorträge im Vereine, seine Anregungen bei den

Debatten und durch fleißigen Besuch der Konferenzen im großen bayrischen

Lehrervereine erwarb. Der Gesangverein in Hörstein, dessen Gründer und

Ehrenmitglied Wahler war, brachte ihm ein Ständchen, und die

Kultusgemeinde sowie die christlichen Kollegen und andere Freunde ehrten

den Scheidenden durch prächtige Geschenke. Möge Herrn Oberlehrer Wahler

in seinem neuen Wirkungskreise gleiche Anerkennung und gleicher Erfolg

beschieden sein. Die besten Wünsche seiner zahlreichen Schüler und

Freunde begleiten ihn." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. April 1931:

"Alzenau (Unterfranken), 25. April (1931). Nach 37jähriger

Wirksamkeit in seinem Heimatorte Hörstein schied Herr Oberlehrer Israel

Wahler von uns, um als Nachfolger seines allzu früh in die Ewigkeit

berufenen Bruders die Volksschullehrerstelle in Neustadt

a.S. anzutreten. Wenn man solange Zeit an einem Platze wirkt, erhält

dieser das Gepräge seines Amtsinhabers. So ist es dem unermüdlichen,

kraftvollen Schaffen des Scheidenden zu verdanken, wenn in Hörstein heute

noch alle jüdischen Institutionen in bester Verfassung sich befinden. Er

wirkte die Umwandlung der Religionsschule in einer Volksschule, sorgte

für die Renovierung der Synagoge und Mikwoh und suchte, begünstigt durch

eine glänzende Rednergabe, durch allsabbatliche Vorträge die

Religiosität seiner Gemeinde zu heben. Sein pflichteifriges Wirken in der

Schule war vorbildlich und wurde bei den Prüfungen auch von der

Staatsbehörde anerkannt. Kein Wunder, dass Oberlehrer Wahler bei seinem

Abschiede große Ehrungen zuteil wurden. Der Bezirkslehrerverein Alzenau

hielt eine Abschiedskonferenz in Hörstein, um ihm eine besondere Freude

zu bereiten. Der Konferenzleiter, Herr Hauptlehrer Rosel von

Großwelzheim, hob in seiner Ansprache die großen Verdienste Wahlers

hervor, die er sich durch Vorträge im Vereine, seine Anregungen bei den

Debatten und durch fleißigen Besuch der Konferenzen im großen bayrischen

Lehrervereine erwarb. Der Gesangverein in Hörstein, dessen Gründer und

Ehrenmitglied Wahler war, brachte ihm ein Ständchen, und die

Kultusgemeinde sowie die christlichen Kollegen und andere Freunde ehrten

den Scheidenden durch prächtige Geschenke. Möge Herrn Oberlehrer Wahler

in seinem neuen Wirkungskreise gleiche Anerkennung und gleicher Erfolg

beschieden sein. Die besten Wünsche seiner zahlreichen Schüler und

Freunde begleiten ihn." |

Lehrer Paul Possenheimer wechselt von Hörstein nach Lübeck - Lehrer Josef Gallinger

kommt von Uffenheim nach Hörstein (1935)

Anmerkung:

bei Lehrer Possenheimer handelte es sich um Lehrer Paul Possenheimer (geb.

29.7.1913 in Burgkunstadt): lernte

an der Israelitischen

Präparandenschule in Höchberg, danach (1930 bis 1933) an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Informationen nach Reiner Strätz:

Biographisches Handbuch Würzburger Juden Bd. 2 S. 444). Das Foto

links zeigt (als zweiten von links, Nr. 14) Lehrer Paul Possenheimer mit

Schülerinnen und Schülern der jüdischen Religionsschule Lübeck 1935

(Quelle: www.stolpersteine-luebeck.de:

Unterseite);

Nr. 13 bezeichnet Rabbiner Dr. David Alexander Winter. Anmerkung:

bei Lehrer Possenheimer handelte es sich um Lehrer Paul Possenheimer (geb.

29.7.1913 in Burgkunstadt): lernte

an der Israelitischen

Präparandenschule in Höchberg, danach (1930 bis 1933) an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Informationen nach Reiner Strätz:

Biographisches Handbuch Würzburger Juden Bd. 2 S. 444). Das Foto

links zeigt (als zweiten von links, Nr. 14) Lehrer Paul Possenheimer mit

Schülerinnen und Schülern der jüdischen Religionsschule Lübeck 1935

(Quelle: www.stolpersteine-luebeck.de:

Unterseite);

Nr. 13 bezeichnet Rabbiner Dr. David Alexander Winter.

|

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai

1935: "Personalia. Lehrer Gallinger von Uffenheim

übernahm die private Volksschulstelle in Hörstein, Kollege Possenheimer

in Hörstein trat eine Stelle in Lübeck an. Lehrer Fritz Levy

- Rockenhausen wurde an die

Gartenbauschule Ahlem bei Hannover

berufen." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai

1935: "Personalia. Lehrer Gallinger von Uffenheim

übernahm die private Volksschulstelle in Hörstein, Kollege Possenheimer

in Hörstein trat eine Stelle in Lübeck an. Lehrer Fritz Levy

- Rockenhausen wurde an die

Gartenbauschule Ahlem bei Hannover

berufen." |

Lehrer Josef Gallinger verlässt die Gemeinde - sein

Nachfolger wird Lehrer Leopold Rose (Herbst 1936)

Anmerkung: In den "Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins für Bayern" vom

1.11.1938 S. 18 ist dann zu lesen: "Lehrer Rose - Hörstein ist zur Hachscharah

(Vorbereitung zur Auswanderung nach Palästina) gegangen. Die private Volksschule

in Hörstein wurde aufgelöst" und "Lehrer Gallinger, früher Hörstein, übernahm

eine Lehrstelle in New York".

Mitteilung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

September 1936: "Lehrer Josef Gallinger in Hörstein erhielt

eine Lehrerstelle am Philanthropin in Frankfurt am Main. Schulamtsbewerber

Leopold Rose in Oettingen, übernimmt

die Stelle an der privaten Volksschule in Hörstein." Mitteilung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

September 1936: "Lehrer Josef Gallinger in Hörstein erhielt

eine Lehrerstelle am Philanthropin in Frankfurt am Main. Schulamtsbewerber

Leopold Rose in Oettingen, übernimmt

die Stelle an der privaten Volksschule in Hörstein." |

| |

Mitteilung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

November 1936: Lehrer Leopold Rose, bisher in Oettingen,

übernahm die private Volksschule in Hörstein." Mitteilung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

November 1936: Lehrer Leopold Rose, bisher in Oettingen,

übernahm die private Volksschule in Hörstein." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Spendenaufruf für die Familie des Daniel Löb Strauß

(1876)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September

1876:

"Aufruf! Daniel Löb Strauß, Handelsmann in Hörstein, welcher

sich mit dem Kälber-Handel ernährte, hatte das Unglück, dass er mehrere

Monate schwer krank danieder lag. Als er wieder genesen war, wurden seine

sämtlichen Kinder krank, und so hat er seine paar Gulden, welche er zum Handel

braucht, verzehrt. Die kleine jüdische Gemeinde hat schon Alles aufgeboten,

aber es reicht nicht. Demselben ist nun auch das Kapital auf sein Haus

gekündigt worden. Alle Handels- und Geschäftsleute werden um milde Haben

höflichst ersucht; und wenn nur 300 Mark zusammen kommen, ist dem armen Manne

geholfen. Die Gaben können an der israelitischen Kultusvorstand Herrn J. M.

Löwenthal zu Hörstein bei Aschaffenburg (Bayern) zugeschickt werden.

Veröffentlichung in diesen Blättern. Vorstehendes beglaubigt der Wahrheit gemäß

Der Kultusvorstand J.M. Löwenthal".

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September

1876:

"Aufruf! Daniel Löb Strauß, Handelsmann in Hörstein, welcher

sich mit dem Kälber-Handel ernährte, hatte das Unglück, dass er mehrere

Monate schwer krank danieder lag. Als er wieder genesen war, wurden seine

sämtlichen Kinder krank, und so hat er seine paar Gulden, welche er zum Handel

braucht, verzehrt. Die kleine jüdische Gemeinde hat schon Alles aufgeboten,

aber es reicht nicht. Demselben ist nun auch das Kapital auf sein Haus

gekündigt worden. Alle Handels- und Geschäftsleute werden um milde Haben

höflichst ersucht; und wenn nur 300 Mark zusammen kommen, ist dem armen Manne

geholfen. Die Gaben können an der israelitischen Kultusvorstand Herrn J. M.

Löwenthal zu Hörstein bei Aschaffenburg (Bayern) zugeschickt werden.

Veröffentlichung in diesen Blättern. Vorstehendes beglaubigt der Wahrheit gemäß

Der Kultusvorstand J.M. Löwenthal".

|

Jüdische Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg aus

der Familie Joseph Rothschild

Zu Familie Rothschild aus Hörstein und

Alzenau siehe die genealogischen Zusammenhänge bei geni.com.

Hier zunächst die Familie Joseph Rothschild (1853 Hörstein - 1943 KZ

Auschwitz)

https://www.geni.com/people/Joseph-Rothschild/6000000000169922212

Die unten genannten Söhne von Joseph Rothschild und seiner Frau Philippine geb.

Hamburger (1856-1907) waren:

- Daniel Rothschild (1890-1956 NY, USA):

https://www.geni.com/people/Daniel-Rothschild/6000000000169922329

- Simon Rothschild (1885-1950 NY, USA):

https://www.geni.com/people/Simon-Rothschild/6000000000169922309

- Salli Rothschild (1879-1965 Los Angeles, USA):

https://www.geni.com/people/Salli-Rothschild/6000000000169922274

- Alfred Rothschild (1895-1974 Israel):

https://www.geni.com/people/Alfred-Rothschild/6000000000169922319

- Moritz Rothschild (1877-1943 ?):

https://www.geni.com/people/Moritz-Rothschild/6000000000169922243

- Leopold Rothschild (1876-1944 USA):

https://www.geni.com/people/Leopold-Rothschild/6000000000169922232

- Hermann (Zwi) Rothschild (1881-1970 Würzburg):

https://www.geni.com/people/Hermann-Tzvi-Rothschild/6000000000169922295

- David Rothschild (1888-1973 NY, USA):

https://www.geni.com/people/David-Rothschild/6000000000169922253

Zu den Töchtern und weiteren Nachkommen siehe Angaben bei geni.com.

Artikel

von 1915/16 (Quelle: Stadtarchiv Alzenau) über "Acht jüdische Brüder im Weltkrieg

1914-1918. Dass acht Brüder im Felde standen und gemeinsam für die Sache

des Vaterlandes kämpften, dürfte auch in diesem, an merkwürdigen Ereignissen

so reichen Kriege von 1914-1918 nicht zu oft vorgekommen sein. Die Familie

Josef Rothschild I. in Hörstein bei Aschaffenburg darf wohl als jüdische

Soldatenfamilie bezeichnet werden. Ein Mitglied dieser Familie (sc.

Salomon Rothschild, "Im deutschen Reich' 1896 Heft 1 S. 44) fiel im

Kriege 1866, ein anderes (sc. Rafael Rothschild s.u. Mitteilung von 1928) kämpfte 1870 mit und besitzt mehrere

Auszeichnungen. Unser Bild führt uns acht Brüder Rothschild, Neffen

des Kriegsveteranen (gemeint wohl Rafael Rothschild), vor. Artikel

von 1915/16 (Quelle: Stadtarchiv Alzenau) über "Acht jüdische Brüder im Weltkrieg

1914-1918. Dass acht Brüder im Felde standen und gemeinsam für die Sache

des Vaterlandes kämpften, dürfte auch in diesem, an merkwürdigen Ereignissen

so reichen Kriege von 1914-1918 nicht zu oft vorgekommen sein. Die Familie

Josef Rothschild I. in Hörstein bei Aschaffenburg darf wohl als jüdische

Soldatenfamilie bezeichnet werden. Ein Mitglied dieser Familie (sc.

Salomon Rothschild, "Im deutschen Reich' 1896 Heft 1 S. 44) fiel im

Kriege 1866, ein anderes (sc. Rafael Rothschild s.u. Mitteilung von 1928) kämpfte 1870 mit und besitzt mehrere

Auszeichnungen. Unser Bild führt uns acht Brüder Rothschild, Neffen

des Kriegsveteranen (gemeint wohl Rafael Rothschild), vor.

Reihenfolge von links nach rechts:

1. Daniel Rothschild, 26 Jahre alt, diente im 2. Bayerischen

Jägerbataillon und wurde in den Kämpfen auf der Loretto-Höhe schwer

verwundet.

2. Simon Rothschild, 30 Jahre alt, diente im 118.

Infanterie-Regiment in Worms und wurde bei den Gefechten vor Brest-Litowsk

ebenfalls schwer verwundet.

3. Salli Rothschild, 36 Jahre alt, diente beim 116.

Infanterie-Regiment, Darmstadt.

4. Alfred Rothschild, 20 Jahre alt, diente im 80. Füsilier-Regiment

in Wiesbaden, war im Felde beim Reserve-Infanterie-Regiment 253,

Reserve-Infanterieregiment 37, später dem Landwehr-Infanterie-Regiment 77

und 78 zugeteilt.

5. Moritz Rothschild, 38 Jahre alt, diente bei ihm Train und war in

den Gefechten in Frankreich, Russland, Ungarn und Serbien.

6. Leopold Rothschild, 40 Jahre alt, diente im 109.

Infanterie-Regiment, war von Mai 1916 bis Kriegsende im Felde dem

Landwehr-Infanterieregiment 40 zugeteilt.

7. Hermann Rothschild, 35 Jahre alt, war im 1. Königlich-Bayerischen

Infanterie-Leib-Regiment und wurde im Westen bei einer größeren Schlacht

verwundet.

8. David Rothschild, 28 Jahre alt, diente beim 116.

Infanterie-Regiment und kam zu dem gleichen Regiment nach Frankreich."

|

| |

Jüdische Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg aus der Familie Raphael

Rothschild

Raphael Rothschild (1848-1929) war ein älterer Bruder des o.g. Joseph

Rothschild:

https://www.geni.com/people/Raphael-Rothschild-III/6000000024787730515

Söhne von Raphael Rothschild und seiner Frau Eva (1850-1921) waren - im

Bericht unten werden drei verheiratete Brüdern von Adolf als

Kriegsteilnehmer genannt:

- Adolf Rothschild (1875-1919 Achim):

https://www.geni.com/people/Adolf-Rothschild/6000000000277431002

- Leopold Rothschild (1877-1947 NY, USA):

https://www.geni.com/people/Leopold-Rothschild/6000000000277302550

- Salomon Rothschild (1881-1946 USA):

https://www.geni.com/people/Salomon-Rothschild/6000000000225797797

- Simon Rothschild (unbekannte Lebensdaten):

https://www.geni.com/people/Simon-Rothschild/6000000000277279661

Mit den "sieben Schwägern" werden u.a. die Ehemänner seiner Schwestern Sara

verh. Jacob, Recha verh. Birkin, Yetta verh. Feilman gemeint sein. Mit den

"sieben Vettern" sind die o.g. Söhne von Joseph Rothschild gemeint, von

denen 1914 vermutlich der achte (Alfred) noch nicht eingezogen war.

|

Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 28. August 1914 mit einem Bericht von

Lehrer Adolf Rothschild in Achim bei Bremen: "Achim-Bremen, 21.

August. Aus meiner Familie sind 17 Krieger hinausgezogen. Drei verheiratete

Brüder, darunter zwei Unteroffiziere, kämpfen an der französischen Grenze;

sieben Schwäger, darunter ein Unteroffizier (Kampfplatz mir unbekannt),

sieben Vettern, darunter drei Unteroffiziere, wurden auch zur Fahne gerufen.

Mein Vater, Res. (Raphael) Rothschild, Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu

Hörstein (Bayern), der 1870 als Unteroffizier mitgemacht und mehrere

Auszeichnungen besitzt, hat sich freiwillig gemeldet. Ich war auch Soldat,

wurde aber vor einigen Jahren wegen eines Augenleidens für dienstuntauglich

erklärt; ich habe mich auch freiwillig gemeldet... Lehrer Rothschild." Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 28. August 1914 mit einem Bericht von

Lehrer Adolf Rothschild in Achim bei Bremen: "Achim-Bremen, 21.

August. Aus meiner Familie sind 17 Krieger hinausgezogen. Drei verheiratete

Brüder, darunter zwei Unteroffiziere, kämpfen an der französischen Grenze;

sieben Schwäger, darunter ein Unteroffizier (Kampfplatz mir unbekannt),

sieben Vettern, darunter drei Unteroffiziere, wurden auch zur Fahne gerufen.

Mein Vater, Res. (Raphael) Rothschild, Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu

Hörstein (Bayern), der 1870 als Unteroffizier mitgemacht und mehrere

Auszeichnungen besitzt, hat sich freiwillig gemeldet. Ich war auch Soldat,

wurde aber vor einigen Jahren wegen eines Augenleidens für dienstuntauglich

erklärt; ich habe mich auch freiwillig gemeldet... Lehrer Rothschild."

Anmerkung: Adolf Rothschild ist 1875 geboren als Sohn von Raphael

Rothschild. Er war Lehrer an der jüdischen Schule in Achim (Georgenstraße),

wo er 1919 starb und im dortigen jüdischen Friedhof beigesetzt wurde. Grab

siehe

https://www.verdener-familienforscher.de/verden/judenfriedhof/index.php?id=grab&ia=29.

|

Artikel

in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 1. August 1919: "Achim-Bremen.

Adolf Rothschild, ein bewährter Mitarbeiter der 'Neuen Jüdischen

Presse', ein Lehrer, der seinen Beruf auf die idealste Weise erfasst hatte,

und sich sich in Wort und Schrift besonders um die Hebung des Judentums in

Deutschland mühte, ist im besten Alter — er, wurde 1875 in Hörstein

geboren — verschieden." Artikel

in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 1. August 1919: "Achim-Bremen.

Adolf Rothschild, ein bewährter Mitarbeiter der 'Neuen Jüdischen

Presse', ein Lehrer, der seinen Beruf auf die idealste Weise erfasst hatte,

und sich sich in Wort und Schrift besonders um die Hebung des Judentums in

Deutschland mühte, ist im besten Alter — er, wurde 1875 in Hörstein

geboren — verschieden." |

| |

| Nach "Dr. Bloch's österreichischer

Wochenschrift" vom 26. November 1915 erhielt Hermann Rothschild 1915

das Eiserne Kreuz; nach dem "Israelitischen Familienblatt" vom 11. Oktober

1917 S. 2 erhielt Unteroffizier Leopold Rothschild (Miltenberg),

Sohn des Herrn Rafael Rothschild aus Hörstein das Eiserne Kreuz II.

|

Die Witwe des im Krieg vermissten Jakob Steinhäuser

heiratet wieder (1921)

Anmerkung: zur Chaliza vgl. den Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Chalitza-Schuh

Artikel

in "Jüdische Monatshefte" 1921 Heft 3/4 S. 37: "Ein Zeitbild. Artikel

in "Jüdische Monatshefte" 1921 Heft 3/4 S. 37: "Ein Zeitbild.

Herr Jakob Steinhäuser in Hörstein (Bezirk Aschaffenburg) war

schon zu Beginn des Krieges eingerückt und wurde bald darauf als vermisst

gemeldet. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Er ist, wohlgemerkt,

amtlich nicht als tot, sondern lediglich als vermisst gemeldet. Vor einiger

Zeit wurde dem zuständigen Rabbiner, Herrn Dr. Breuer in

Aschaffenburg, mitgeteilt, dass

Frau Steinhäuser die Absicht habe, sich wieder zu verheiraten. Herr Dr.

Breuer setzte Frau Steinhäuser in mündlicher Unterredung die verhängnisvolle

Bedeutung ihrer Absicht auseinander, wies auf den strengen Ernst hin, mit

welchem die religionsgesetzliche Möglichkeit der Wiederverheiratung einer

Kriegswitwe geprüft werden müsse, zumal in einem Falle, wo über das

Schicksal des aus dem Felde nicht heimgekehrten Ehegatten weder durch

amtliche Feststellungen noch auf dem Wege privater Erkundungen irgendwelche

Sicherheit zu erlangen ist. Die Wirkung dieser Darlegungen auf Frau

Steinhäuser war gering, sogar sehr gering. Denn bald darauf setzte sie sich

mit dein Rabbiner in Offenbach, Herrn Dr. Dienemann, in Verbindung, der sich

auch bereit erklärte, ihre Trauung mit Herrn Löb, ihrem Bräutigam,

vorzunehmen, jedoch erst nachdem ein Schwager der Frau Steinhäuser, die

kinderlos ist, mit ihr den Chaliza-Akt vollzogen habe. Dieser

Chaliza-Akt soll nun vor kurzem in Offenbach unter Hinzuziehung des

Rabbinats der israelitischen Gemeinde in Frankfurt a. M. stattgefunden

haben, so dass nun im Sinne des Offenbacher Rabbinatsgerichtsurteiles

einer Trauung von Herrn Löb mit Frau Steinhäuser nichts mehr im Wege stand,

obwohl Herr Löb ein Kohen ist, der eine Chaliza nicht heiraten

darf. Die Trauung des Herrn Löb mit Frau Steinhäuser ist nun tatsächlich am

Sonntag, den 10. April dieses Jahres durch Herrn Dr. Dienemann vollzogen

worden." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Zum Tod von Löb Grünebaum (1876)

Anmerkung: Löb Grünebaum war mehrere Jahre (genannt u.a. 1868) Vorsteher der

jüdischen Gemeinde Hörstein.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1876:

"Hörstein (Bayern). Wir beklagen den Verlust eines frommen und eines

der edelsten Mitglieder unserer Gemeinde. Löb Grünebaum, Seifenfabrikant

ist am 21. Nissan im 77. Lebensjahre in ein besseres Jenseits abgerufen

worden. Derselbe verdient es, dass sein Name veröffentlicht wird und der

Nachwelt zum ehrenden Andenken bleibt. Er war ein echter Jehudi, übte das

(Lernen der) Tora, den Gottesdienst und die Wohltätigkeit, studierte fast

Tag und Nacht in der heiligen Lehre und belehrte auch andere darin. Möge

Gott denselben belohnen in einer Welt, wo der Lohn ein wahrer

ist." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1876:

"Hörstein (Bayern). Wir beklagen den Verlust eines frommen und eines

der edelsten Mitglieder unserer Gemeinde. Löb Grünebaum, Seifenfabrikant

ist am 21. Nissan im 77. Lebensjahre in ein besseres Jenseits abgerufen

worden. Derselbe verdient es, dass sein Name veröffentlicht wird und der

Nachwelt zum ehrenden Andenken bleibt. Er war ein echter Jehudi, übte das

(Lernen der) Tora, den Gottesdienst und die Wohltätigkeit, studierte fast

Tag und Nacht in der heiligen Lehre und belehrte auch andere darin. Möge

Gott denselben belohnen in einer Welt, wo der Lohn ein wahrer

ist." |

Goldene Hochzeit von David

Oppenheimer und Esther geb. Rothschild (1924)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924:

"Hörstein bei Aschaffenburg, 1. Juli (1924): Das Ehepaar David

Oppenheimer und Frau Esther geborene Rothschild feierten am Samstag, den

21. Juni, in körperlicher und geistiger Frische im Kreise ihrer Kinder

und Enkel das Fest der Goldenen Hochzeit." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924:

"Hörstein bei Aschaffenburg, 1. Juli (1924): Das Ehepaar David

Oppenheimer und Frau Esther geborene Rothschild feierten am Samstag, den

21. Juni, in körperlicher und geistiger Frische im Kreise ihrer Kinder

und Enkel das Fest der Goldenen Hochzeit." |

80. Geburtstag von Rafael Rothschild (1928)

Weitere Informationen mit weiterem Foto:

https://www.geni.com/people/Raphael-Rothschild-III/6000000024787730515:

demnach ist Raphael Rothschild am 31. März 1848 geboren und am 19. März 1929

gestorben (vgl. Angaben zur Familie oben).

Mitteilung

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. April 1928: "Rafael Rothschild

(Hörstein), langjähriger Vorsitzender der Gemeinde Hörstein,

Kriegsteilnehmer von 1870-71, wurde am 31. März 80 Jahre alt". Mitteilung

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. April 1928: "Rafael Rothschild

(Hörstein), langjähriger Vorsitzender der Gemeinde Hörstein,

Kriegsteilnehmer von 1870-71, wurde am 31. März 80 Jahre alt".

|

80. Geburtstag von Sara Hamburger (1932)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Februar 1932: "Hörstein.

Am 7. Januar (28. Tebeth) vollendete Frau Sara Hamburger in geistiger

und körperlicher Frische ihr 80. Lebensjahr. Frau Hamburger war seit

Gründung des israelitischen Frauenvereins 1. Vorsitzende, dessen

Obliegenheiten sie heute noch mit der größten Pflichttreue ausführt. Vor

drei 2ahren feierte sie mit ihrem Ehegatten Moses Hamburger das Fest

der goldenen Hochzeit." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Februar 1932: "Hörstein.

Am 7. Januar (28. Tebeth) vollendete Frau Sara Hamburger in geistiger

und körperlicher Frische ihr 80. Lebensjahr. Frau Hamburger war seit

Gründung des israelitischen Frauenvereins 1. Vorsitzende, dessen

Obliegenheiten sie heute noch mit der größten Pflichttreue ausführt. Vor

drei 2ahren feierte sie mit ihrem Ehegatten Moses Hamburger das Fest

der goldenen Hochzeit." |

80. Geburtstag von Esther Oppenheimer geb. Rothschild (1933)

Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. März

1933: "80. Geburtstag. Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in

Hörstein bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger

Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer

aufrichtigen Frömmigkeit und ihrer Mildtätigkeit, die sie besonders

armen jüdischen Leuten gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt.

Möge ihr noch ein langer und glücklicher Lebensabend im Kreise ihrer

ganzen Familie beschieden sein!"

Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. März

1933: "80. Geburtstag. Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in

Hörstein bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger

Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer

aufrichtigen Frömmigkeit und ihrer Mildtätigkeit, die sie besonders

armen jüdischen Leuten gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt.

Möge ihr noch ein langer und glücklicher Lebensabend im Kreise ihrer

ganzen Familie beschieden sein!" |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1933: "Hörstein,

7. März (1933). Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in Hörstein

bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit ihren

80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer aufrichtigen Frömmigkeit

und ihrer großen Mildtätigkeit, die sie besonders armen jüdischen

Menschen gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt. Möge ihr noch

ein langer und glücklicher Lebensabend im kreise ihrer ganzen Familie

beschieden sein. (Alles Gute) bis 120 Jahre!". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1933: "Hörstein,

7. März (1933). Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in Hörstein

bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit ihren

80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer aufrichtigen Frömmigkeit

und ihrer großen Mildtätigkeit, die sie besonders armen jüdischen

Menschen gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt. Möge ihr noch

ein langer und glücklicher Lebensabend im kreise ihrer ganzen Familie

beschieden sein. (Alles Gute) bis 120 Jahre!". |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige

der Bäckerei Mathes Gradwohl (1865)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 22. November 1865: "Ein Bäckerlehrling wird zum

sofortigen Eintritt gesucht von Mathes Gradwohl, Bäcker in

Hörstein, Post Dettingen (Bayern)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 22. November 1865: "Ein Bäckerlehrling wird zum

sofortigen Eintritt gesucht von Mathes Gradwohl, Bäcker in

Hörstein, Post Dettingen (Bayern)." |

Anzeige

der Weinhandlung M. Grünebaum (1877)

Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 7. Februar 1877": "Hörsteiner Koscherer

Wein Hörsteiner echten Rießling, empfiehlt Unterzeichneter auf Pessach

in Flaschen und Gebinden, 1876er per Liter 1 Mark, 1874er per Liter 1 Mark

50 Pf., Rothen per Liter 1 Mark 50 Pf., mit der Versicherung, dass der

Wein nur durch mich behandelt und abgekeltert wurde. Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 7. Februar 1877": "Hörsteiner Koscherer

Wein Hörsteiner echten Rießling, empfiehlt Unterzeichneter auf Pessach

in Flaschen und Gebinden, 1876er per Liter 1 Mark, 1874er per Liter 1 Mark

50 Pf., Rothen per Liter 1 Mark 50 Pf., mit der Versicherung, dass der

Wein nur durch mich behandelt und abgekeltert wurde.

M. Grünebaum in Hörstein bei Aschaffenburg." |

Anzeigen des Gemischtwarengeschäftes Jos. Math. Löwenthal (1900 / 1902)

Anzeige

in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1900: Anzeige

in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1900:

"Suche für mein gemischtes Warengeschäft, Samstags und Feiertage

geschlossen, einen

Lehrling.

Kost und Logis im Hause.

Jos. Math. Löwenthal, Hörstein, Bayern." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900:

"Lehrling

und ein angehender Commis gesucht.

Mathias Löwenthal,

Manufakturwaren-, Herren- und

Knaben-Kleider-Fabrik- und Maß-Geschäft,

Hörstein, Bayern." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1901:

"Lehrling gesucht.

Mathias Löwenthal,

Manufaktur- und Herrenkleider-Geschäft,

Hörstein, Bayern." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. November 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. November 1901:

"In meinem gemischten Warengeschäfte, Samstags und Feiertage

geschlossen, suche einen

Lehrling.

Kost und Logis im Hause.

Jos. Math. Löwenthal, Hörstein,

Bayern." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1902: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1902:

"Lehrlingsstelle offen

bei Mathias Löwenthal

Manufakturwaren- und Herrenkleider. Hörstein (Bayern)." |

Anzeige des gemischten Warengeschäftes von Jacob Rothschild I (1903)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903:

"Suche für mein gemischtes Waren-Geschäft, samstags und Feiertage

streng geschlossen, einen

Lehrling.

Jacob Rothschild I.,

Hörstein in

Bayern." |

Lehrlingsstelle gesucht - Anzeige von Kusel Rothschild (1904)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1904: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1904:

"Lehrling

sucht Stelle in Samstags geschlossenem Hause. Derselbe besuchte 3

Jahre die Handelsschule; Stellung in einer kleineren Stadt mit Kost und

Logis im Hause gewünscht. Manufakturwarenbranche bevorzugt. Offerten

an

Kusel Rothschild,

Hörstein bei Aschaffenburg." |

Todesanzeige von Max Rothschild (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1925:

"Gestern starb in Düsseldorf nach kurzem, schweren Leiden mein

geliebter Sohn, unser guter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1925:

"Gestern starb in Düsseldorf nach kurzem, schweren Leiden mein

geliebter Sohn, unser guter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Herr Max Rothschild im Alter von 33 Jahren.

Hörstein/Bayern, Halberstadt, Oberseemen

den 21. Juli 1925.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen Jeanette

Rothschild." |

Verlobungsanzeige von Selma Hamburger und Julius

Neuhaus (1927)

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. Dezember 1927:

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. Dezember 1927:

"Statt Karten!

Selma Hamburger - Julius Neuhaus.

Verlobte.

Hörstein bei Aschaffenburg - Baumbach

(Bezirk Kassel) Dezember 1927" |

Verlobungsanzeige von Nelli Löwenthal und Martin Lehmann (1928)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1927: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1927:

"Nelli Löwenthal - Martin Lehmann - Verlobte.

Hörstein

(Unterfranken) - Dieburg (Hessen) - Neujahr 1928." |

Verlobungsanzeige von Feny Hahn und Willi Rothschild

(1928)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928:

"Feny

Hahn - Willi Rothschild. Verlobte.

Külsheim (Baden) - Hörstein

(Unterfranken)." |

| Kennkarten

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

von Reni Strauss,

geb. in Hörstein |

|

|

| |

Kennkarte für Reni

Strauss (geb. 10. März 1917 in Hörstein, später wohnhaft in Mainz

und Frankfurt),

1941 nach unbekannt deportiert und umgekommen |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war ein

Betsaal beziehungsweise eine Synagoge vorhanden. 1824 musste die jüdische Gemeinde in Hörstein die Baufälligkeit ihres

Bethauses feststellen. Im Hinblick auf einen notwendigen Neubau waren zu dieser

Zeit schon 1.400 Gulden an Spenden gesammelt worden. Somit dürfte der

Synagogenbau in den folgenden Jahren verwirklicht worden sein. Ein Bericht zur

Einweihung und das genaue Datum der Einweihung ist nicht bekannt.

Von Ludwig Löwenthal (geb. 1895): Erinnerungen an Hörstein und Besuch in der

Synagoge (1905)

Leserbrief

im ""Frankfurter Israelitischen Familienblatt" Heft 4 1905: "Lieber

Schreibonkel! Leserbrief

im ""Frankfurter Israelitischen Familienblatt" Heft 4 1905: "Lieber

Schreibonkel!

Sehr freute ich mich, als ich Ferien bekam, denn ich wusste, dass ich nach

Hörstein, in meine frühere Heimat, zu meinen lieben Großeltern

durfte. Also will ich Dir den Schabbos, welchen ich bei meinen Großeltern

verlebte, schildern. Denn der Schabbos zu Hause ist doch nicht so schön:

'Während die Großmama die Lichter anzündete, ging ich mit meinem Großpapa,

meinem jüngeren Bruder und meinem 8 Jahre alten Onkel zur Synagoge. Als

dieselbe aus war, gingen wir nach Hause. Hier wurden wir von den lieben

Großeltern gebenscht. Dann machte der liebe Großpapa Kidusch; während dessen

alle im Zimmer ruhig waren. Darnach wurde gegessen. Wenn Du einmal so ein

zappelndes Völkchen hättest sehen wollen, so ist es schade, dass Du am

Freitag Abend nicht dabei gewesen bist. Denn wie wir herumtollten, ich

glaube, so dürfen es wenige Kinder tun. Dafür wurden wir von unseren Tanten

tüchtig geschimpft. Sie sagten: 'Wenn ihr nicht sofort ruhig seid, so jagen

wir euch ins Bett.' Damit wir noch aufbleiben durften, gingen wir zu unserem

Onkel, der unten im Hause wohnt. Auch hier verhielten wir uns lustig. Dann

mussten wir uns zu Bette begeben.

Schabbos Morgen mussten wir etwas früher aufstehen, um rechtzeitig in die

Synagoge zu kommen. Als dieselbe aus war, gingen wir spazieren. Den ganzen

Nachmittag spielte ich mit meinen früheren Schulkollegen. Unser Spiel wurde

durch das Minchagebet unterbrochen. Dann spielten wir wieder weiter, bis es

dunkel wurde und wir wieder in die Synagoge gingen. Als die Synagoge aus

war, machte der liebe Großpapa Habdala aus. Hierauf würden wir gebenscht und

wünschten uns gegenseitig: 'Gut' Woch!"

Ludwig Löwenthal, 10 Jahre alt, zurzeit in Hörstein (Bayern)." |

1909 wurde die Synagoge umfassend renoviert. Architekt war Adolf

Scholl aus Aschaffenburg. Vom 3.-5. September 1909 waren die

Einweihungsfeierlichkeiten. Die Einweihung und die Festpredigt übernahm

Rabbiner Dr. Breuer aus Aschaffenburg. Die Zeitschrift "Der Israelit"

berichtete in ihrer Ausgabe vom 23. September 1909 über das Ereignis:

Hörstein,

9. September (1909). Am 3.,4. und 5. dieses Monats fand dahier eine seltene

Feier, die Einweihung der renovierten Synagoge statt, an welcher alle

Ortsbürger regen Anteil nahmen. Die Häuser der Hauptstraßen hatten

Festschmuck angelegt. Von nah und fern waren zahlreiche Festgäste erschienen,

darunter der Herr Königlicher Bezirksamtmann und Herr Königlicher Geistlicher

Rat und Dekan von Alzenau. Hörstein,

9. September (1909). Am 3.,4. und 5. dieses Monats fand dahier eine seltene

Feier, die Einweihung der renovierten Synagoge statt, an welcher alle

Ortsbürger regen Anteil nahmen. Die Häuser der Hauptstraßen hatten

Festschmuck angelegt. Von nah und fern waren zahlreiche Festgäste erschienen,

darunter der Herr Königlicher Bezirksamtmann und Herr Königlicher Geistlicher

Rat und Dekan von Alzenau.

Nachmittags 3/4 4 bewegte sich der Festzug, an dem sich die ganze

Kultusgemeinde, die Gemeinde- und Kirchenverwaltung, sämtliche Vereine und eine

große Anzahl anderer Bürger Hörsteins, sowie die auswärtigen Festgäste

beteiligten, von einem Musikchor, der Schuljugend und den Festdamen eröffnet,

zur Wohnung des Herrn Kultusvorsteher Raphael Rothschild III., von wo die

feierlich geschmückten Torarollen abgeholt und in die Synagoge getragen wurden.

Vor dem Synagogeneingang hielt der Kultusvorsteher eine kleine Ansprache, in

welcher er Herrn Lehrer Israel Wahler den Dank der Gemeinde zum Ausdruck brachte

für die großen Verdienste, die sich dieser um die Renovierung erworben. Der

Bezirksamtmann beglückwünschte nach einem vorgetragenen Prologe die

Kultusgemeinde zu ihrem schönen Gotteshause, sprach seine Anerkennung über

ihre Opferwilligkeit aus und übergab hierauf den Schlüssel Herrn Rabbiner Dr.

Breuer - Aschaffenburg.

Herr Dr. Breuer ging in seiner meisterhaft durchgeführten Festpredigt von dem

Psalmvers aus: "Kommt in seine Tore mit Dank, in seine Höfe mit Lob,

danket und segnet seinen Namen!" und sprach über die Bedeutung des

Gebetes.

Nach dem Festgottesdienst begaben sich alle Teilnehmer im Zuge zum Festbankett

in die Gartenwirtschaft "Zum Ritter". Hier hielt Herr Lehrer Wahler

eine längere Ansprache, in der er alle Anwesenden begrüßte und allen

Mitarbeitern an dem Renovierungswerk, besondern dem verdienstvollen Leiter des

Ganzen, Herrn Architekten Adolf Scholl in Aschaffenburg, dem Kultusvorstand und

den zahlreichen Spendern den Dank der Gemeinde übermittelte. Herr Pfarrer

Klement wies auf das harmonische Zusammenleben der hier wohnenden Konfessionen

hin und beglückwünschte die Kultusgemeinde namens der katholischen

Kirchengemeinde. Herr Lehrer B. Wechsler aus Alzenau überbrachte die Grüße und

Glückwünsche unserer Nachbargemeinde. Herr Salli Löwenthal brachte einen

Toast auf Herrn Lehrer Wahler aus.

|

Die Synagoge blieb Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens bis 1938.

Der nationalsozialistische Terror richtete sich schon bald nach 1933

gegen die Hörsteiner Synagoge. Im Februar und Mai 1936 wurden die

Fenster der Synagoge eingeworfen. Anfang Juni 1938 wurden - am Tage vor

dem Wochenfest Schawuoth - die meisten Silberschmuckstücke der

Torarollen gestohlen. Am Neujahrsfest 1938 (26. September) wurden

wiederum die Fenster der Synagoge eingeworfen; in den Straßen wurde

"Schneidet den Juden die Hälse ab!" gerufen. Da in der Synagoge kein

Gottesdienst mehr abgehalten werden konnte, brachten die in Hörstein noch

lebenden Juden eine Torarolle aus der Synagoge in ein Privathaus, um hier

Gottesdienst abhalten zu können. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

geschändet, blieb jedoch insgesamt erhalten. Die Inneneinrichtung und die

Ritualien wurden völlig vernichtet. Wenig später wurde sie von der

Ortsverwaltung beschlagnahmt.

Nach 1945

wurde das Gebäude zunächst als Feuerwehrhaus zweckentfremdet. 1982 wurde es

abgebrochen. Das Grundstück wurde teilweise von einer Bäckerei überbaut.

Die steinernen Gebotstafeln vom Giebel der Synagoge wurden gesichert und in das Heimatmuseum

Alzenau verbracht.

Adresse/Standort der Synagoge: früheres Haus Nr. 37, heute

Grundstück Hauptstraße 29.

Fotos

Historische Postkarte

von

Hörstein mit Synagoge

(Sammlung Hahn) |

|

|

| |

Im Jahr 1900 gelaufene

historische Ansichtskarte

mit Ausschnitt: Synagoge und Schule |

Rückseite der Karte, die

am 26. August 1900 von

Dettingen (Poststempel) nach Nürnberg versandt wurde |

| |

|

|

Weitere historische

Abbildungen

(links aus der Sammlung von Harald Weis,

bzw. Fotos rechts Stadtarchiv Alzenau) |

|

|

| |

Links das Anwesen des

Händlers und Färbers

Sally Rothschild in der Hauptstraße

in Hörstein (vermutlich vor 1935)

|

Fam. Josef und Moritz

Löwenzahn (Metzger): von links Berta und Moritz mit Tochter Nelly, sitzend

Josef, Enkelin Betty, auf dem Rad Siegfried, ganz rechts Ida Löwenthal. Oben

an der Wand lehnend, Selma Wallerstein |

| |

|

|

Die Synagoge in Hörstein

(Quelle: www.hoerstein.info) |

|

|

| |

Außenansicht |

Innenansicht |

| |

|

|

Die Gebotstafeln der

ehemaligen Synagoge

(Fotos: Gerhard Sittinger, Hörstein,

www.hoerstein.info) |

|

|

| |

Die Gebotstafeln

der ehemaligen Synagoge in Hörstein, die in den Giebel der Außenwand

eingemauert waren (heute im Museum der Stadt Alzenau; rechts die

dortige Erklärungstafel;

Seite

zum Museum auf www.alzenau.de). |

| |

|

|

Aktuelle Fotos vom

Synagogengrundstück usw. werden noch erstellt; über Zusendungen freut

sich der Webmaster;

Adresse auf der Eingangsseite. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 468-469. |

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 323-324. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 67. |

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 86. |

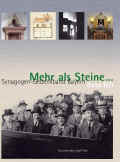

|  "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband

III: Unterfranken, Teil 1.

Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,

Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.

von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff

in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu (mit umfassenden Quellen- und

Literaturangaben) "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband

III: Unterfranken, Teil 1.

Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,

Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.

von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff

in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu (mit umfassenden Quellen- und

Literaturangaben)

ISBN 978-3-89870-449-6.

Hinweis: die Forschungsergebnisse dieser Publikation wurden in dieser Seite

von "Alemannia Judaica" noch nicht eingearbeitet.

Abschnitt zu Hörstein S. 92-111.

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Hoerstein Lower Franconia. The community was founded in the

mid-18th century. A synagogue was built around 1817. The Jewish population

remained stable and even grew in the 19th century, numbering 128 in 1900 (total

1,191). In 1933, 98 remained, living in traditional religious life. Jews were

beaten by the SS in 1933; the cemetery was desecrated in 1936 and 1937; and the

windows of the synagogue and Jewish homes were smashed in September 1938. Most

Jews left in 1938. In the 1935-40 period, 44 emigrated, including 21 to the

United States, and 46 left for other German cities, including 35 for Frankfurt.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|