|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht "Synagogen im

Kreis Kaiserslautern"

Landstuhl (Kreis

Kaiserslautern)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Landstuhl bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/40. Bereits im Spätmittelalter lebten einige Juden in der

Stadt, die im 16. Jahrhundert ausgewiesen wurden.

Erst seit 1868 zogen wieder jüdische Personen/Familien in der Stadt zu (u.a.

aus Herschberg Familie Rheinheimer und

Familie Weis, aus Wallhalben Familie

Reinheimer usw.).

Seitdem entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1868 eine Familie, 1875 19 jüdische Einwohner, 1880 42, 1894 44 in elf

Familien, 1903 55 in zehn Haushaltungen (von insgesamt 4.204 Einwohnern in

Landstuhl), 1908 52 in

15 Familien. Die jüdischen Familienvorsteher waren als Viehhändler oder als

Kaufleute (u.a. Textilhandlungen) tätig.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.) und seit 1896 ein Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein eigener Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe

Ausschreibungen der Stelle unten von 1903 und 1911). Um 1915/22 wird als Lehrer

in Landstuhl Heinrich Lion genannt (geb. 1879 in

Niederwerrn, 1917 als Artilleriegefreiter

im Kriegseinsatz, nach seiner Zeit in Landstuhl Lehrer in

Grünstadt, umgekommen nach Deportation

1941). Nach Weggang Heinrich Lions übernahmen den

Religionsunterricht der jüdischen Kinder in Landstuhl auswärtige Lehrer (um 1924 Lehrer

Emil Heymann aus Odenbach).

Der Vorbeterdienst in der Synagoge wurde nun meist von Gemeindegliedern ehrenamtlich übernommen. Zu den

Hohen Feiertagen im Herbst wurde ein Hilfsvorbeter angestellt.

Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Kaiserslautern.

Als Gemeindevorsteher werden im "Statistischen Jahrbuch des

Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" genannt: um 1894 J. Koch, A. Weis und W.

Abraham; um 1899 J. Koch.

Von den jüdischen Kriegsteilnehmern 1914/18 aus Landstuhl wurden u.a.

ausgezeichnet: Fahrer Alfred Weis, Sohn des Simon Weis erhielt das

Eiserne Kreuz II. Klasse; Offiziersaspirant Martin Reinheimer, Sohn des

J. Reinheimer erhielt gleichfalls das Eiserne Kreuz II. Klasse sowie das

bayerische Militärverdienstkreuz dritter Klasse mit Schwestern.

Um 1924, als zur Gemeinde etwa 80 Personen gehörten (1,8 % von insgesamt

etwa 4.500 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde August Weis (als

Synagogenvorsteher bereits 1911 genannt, siehe Anzeige unten),

Isaak Reinheimer und Emil Oppenheimer. G. Brill war als Rechner tätig. Den

Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen für die damals neun jüdischer

Schülerinnen und Schüler der Stadt erteilte der schon genannte Lehrer Emil

Heymann aus Odenbach. Von den jüdischen Vereinen in der Gemeinde wird im

Sommer 1922 von der Gründung einer Ortsgruppe des "Central-Vereins deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens" berichtet; seit 1926 bis nach 1930 wird ein

Jüdischer Jugendbund erwähnt (Kontaktadresse 1927/29/30: Referendar, dann

Rechtsanwalt Hermann Oppenheimer, Kaiserstraße 24, 1930 Kaiserstraße 38). 1932 waren die Gemeindevorsteher Julius Aron

(1. Vors., Weiherstraße 15), Albert Abraham (2. Vors., Fabrikstraße 3) und

Alfred Weis (3. Vors. Weiherstraße 52). Zur jüdischen Gemeinde gehörten

inzwischen auch

die wenigen in

Saalstadt lebenden jüdischen

Personen (1933 3).

1933 lebten noch etwa 55 jüdische Personen in der Stadt. In

den folgenden Jahren ist ein Teil von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1936 wurden noch 54

jüdische Personen gezählt, 1937 47, 1938 34. Unter den Auswanderern in die USA

waren 1937 Walter Oppenheimer, Siegfried und Sara Moses sowie Felix und Henny

Abraham. Am 27. Juli 1938 heiratete Emilie Reinheimer noch in

Rottweil Wilhelm Wälder (s.u.). Die beiden

konnten noch im Mai 1941 von Stuttgart aus emigrieren.

Beim Novemberpogrom 1938

wurde die Inneneinrichtung des Betsaales zerstört (s.u.), jüdische Häuser und

Läden wurden überfallen und demoliert. Die letzten sieben in Landstuhl

wohnhaften jüdischen Personen wurden im Oktober 1940 in das KZ Gurs in

Südfrankreich deportiert.

Von den in Landstuhl geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Mathilde Abraham geb.

Mayer (1884), Herta Aron (1901), Klara Aron geb. Frank (1872), Ruth Bliesdorf

(1879), Eugen Ehrmann (1895), Emil Hené (1885), Siegbert Hené (1886), Ingeborg

Irma Koch (1923), Emil Oppenheimer (1867), Emil Erich Oppenheimer (1906), Flora

Oppenheimer geb. Simon (1870), Klara Reinheimer (1879), Dr. Ludwig Reinheimer

(1894), Max Reinheimer (1882), Anneliese (Anne) Roos (1924), Johanna Roos geb.

Mai (1868), [Emilie Wälder verw. Rosinus geb. Reinheimer (1907)], Simon Weis (1862).

Anmerkung: Wilhelm Wälder (aus

Rottweil) und Emilie verw. Rosinus geb. Reinheimer (aus Landstuhl; beide

haben am 27. Juli 1938 in Rottweil geheiratet) sind nach den Angaben von Yad Vashem

umgekommen. Auch bei geni.com finden sich entsprechende Angaben

https://www.geni.com/people/Wilhelm-Wälder/6000000031524450831 bzw.

https://www.geni.com/people/Emilie-Wälder/6000000035765695376. Nach

https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_(Rottweil)#cite_note-16

gelang Wilhelm und Emilie Wälder allerdings noch im Mai 1941 von Stuttgart aus

die Emigration. Im Gedenkbuch des Bundesarchivs stehen die beiden Namen nicht.

Seit 2008 befindet sich an der Stadtmauer an der Zehntenscheune eine

bronzene Gedenktafel zur Erinnerung an die umgekommenen Juden aus der

Stadt. Es sind 19 Namen auf der Tafel festgehalten (vgl. Bericht

unten): "Zum Gedenken an die jüdischen Opfer der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft: Mathilde Abraham - Herta Aron - Ruth Bliesdorf - Eugen und

Otto Ehrmann - Emil Hene - Mathilde Joseph - Amalie, Ingeborg und Werner Koch -

Emil, Flora und Erich Oppenheimer - Klara und Max Reinheimer - Dr. Ludwig

Reinheimer - Johanna Roos - Ferdinand und Justina Rubel - Simon Weis". Vgl. https://landstuhl.info/nsopfer/

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1903 / 1911

Ausschreibung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 21. August

1903: "Vakanzen. Ausschreibung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 21. August

1903: "Vakanzen.

Landstuhl (Pfalz). Religionslehrer,

Vorbeter und Schächter. Gehalt Mark 900.-" |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. August 1903: "Religionslehrer,

Vorbeter u. Schächter Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. August 1903: "Religionslehrer,

Vorbeter u. Schächter

soll hier mit Mark 900 Jahresgehalt angestellt werden. Hiesiger Platz,

schönes frequentes Städtchen, Luftkurort, reiche Umgebung, bietet, da bloß

Samstags, Sonntags u. Mittwochs Nachmittags unterrichtet wird, Gelegenheit

zur beliebigen Nebenbeschäftigung. Bewerber belieben Gesuche u. Zeugnisse

einzureichen an

Synagogen-Vorstand Landstuhl (Pfalz)." |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Juni 1911:

"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines Religionslehrers,

Vorbeters und Schächters sofort zu besetzen. Gehalt Mark 1.200 nebst ca.

Mark 300 Nebenverdienst. Durch ziemlich freie Zeit ist jedem Bewerber

Gelegenheit geboten, sich noch einem Nebenerwerb zu widmen. Bewerbungen

mit Zeugnisabschriften erbeten an August Weis, Synagogenvorsteher, Landstuhl

(Pfalz)." Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Juni 1911:

"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines Religionslehrers,

Vorbeters und Schächters sofort zu besetzen. Gehalt Mark 1.200 nebst ca.

Mark 300 Nebenverdienst. Durch ziemlich freie Zeit ist jedem Bewerber

Gelegenheit geboten, sich noch einem Nebenerwerb zu widmen. Bewerbungen

mit Zeugnisabschriften erbeten an August Weis, Synagogenvorsteher, Landstuhl

(Pfalz)." |

Such nach einem Hilfsvorbeter für die Hohen Feiertage

(1929)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. September 1929: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. September 1929:

"Stimmbegabter Hilfsvorbeter

für die hohen Feiertage gesucht. Offerten mit Gehaltsansprüchen an

Synagogenvorstand J. Reinheimer, Landstuhl (Pfalz)." |

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Chanukkafeier des Jüdischen Jugendbundes (1928)

Artikel in "Der

Jugendbund" vom 1. Januar 1929: "Landstuhl (Pfalz).

Unser Verein veranstaltete am 8. Dezember eine wohlgelungene Chanukkafeier.

Im Mittelpunkt stand eine von einem Vereinsmitglied gehaltene Ansprache über

die Bedeutung des Chanukkafestes. Die Feier war mit gesanglichen und

sonstigen Darbietungen umrahmt." Artikel in "Der

Jugendbund" vom 1. Januar 1929: "Landstuhl (Pfalz).

Unser Verein veranstaltete am 8. Dezember eine wohlgelungene Chanukkafeier.

Im Mittelpunkt stand eine von einem Vereinsmitglied gehaltene Ansprache über

die Bedeutung des Chanukkafestes. Die Feier war mit gesanglichen und

sonstigen Darbietungen umrahmt." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Martha Reinheimer (1928)

Anmerkung: Martha Reinheimer (geb. 1896) wurde im

jüdischen Friedhof Landstuhl beigesetzt.

Artikel in "Der

Jugendbund" vom 1. Februar 1928: "Landstuhl. Der

Jüdische Jugendbund hat einen schmerzlichen Verlust erlitten. Am 13. Januar

die verdienstvolle Mitbegründerin des Verein, Fräulein Martha Reinheimer.

Ihr Andenken wird nicht vergessen werden." Artikel in "Der

Jugendbund" vom 1. Februar 1928: "Landstuhl. Der

Jüdische Jugendbund hat einen schmerzlichen Verlust erlitten. Am 13. Januar

die verdienstvolle Mitbegründerin des Verein, Fräulein Martha Reinheimer.

Ihr Andenken wird nicht vergessen werden." |

Zum Tod des aus Landstuhl stammenden Justizrates Dr. Julius Rheinheimer (gest.

1931 in Kaiserslautern)

Anmerkung: zur Genealogie von Dr. Julius Rheinheimer siehe

https://www.geni.com/people/Julius-Rheinheimer/6000000016348921881

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeit" vom 15. Juli 1931: "Justizrat Dr. Julius Rheinheimer, Kaiserslautern, gestorben. Am

Samstag, den 23. Juni starb im 62. Lebensjahre Justizrat Dr. Julius

Rheinheimer, Rechtsanwalt in Kaiserslautern. In Landstuhl (Pfalz) geboren,

genoss der Verewigte als hoch angesehener Jurist allgemeine Wertschätzung.

Die israelitische Kultusgemeinde, der Rabbinatsbezirk Kaiserslautern und

das israelitische Altersheim für die Pfalz, verlieren in ihm ihren

verdienten Vorsitzenden. Der Verband der israelitischen Kultusgemeinden

der Pfalz und der Verband bayerischer israelitischer Gemeinden beklagt den

Verlust einer seiner Besten. Seine hohen Geistesgaben und eine ungewöhnliche

Tatkraft, ein warmes Herz für die Not der Zeit, machten ihn zum wahren

Menschenfreund. Bei jeder Gelegenheit hat er bewiesen, dass er ein Führer

im Judentum war, zum Wohle der engeren Heimat, wie zum Wohle unseres

Vaterlandes. – Das große Trauergefolge an der letzten Ruhestätte des

Verblichenen zeugte von seinem allgemeinen Ansehen. Herr Bezirksrabbiner

Dr. Baron – Kaiserslautern rief dem treuen Freund der Kultusgemeinde

tief empfundene Worte des Gedenkens ins Grab. Synagogenvorstand und

Stadtrat Strauß Bad Dürkheim sprach am Grabe für den Verband pfälzischer

Kultusgemeinden, Herr Dr. Koebner – Ludwigshafen für den Verband

bayerischer israelitischer Gemeinden. Der Verband bayerischer

Israelitischer Gemeinden wird das Andenken seines ausgezeichneten

Vorstandsmitgliedes in ehrenvollem Gedächtnis behalten." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeit" vom 15. Juli 1931: "Justizrat Dr. Julius Rheinheimer, Kaiserslautern, gestorben. Am

Samstag, den 23. Juni starb im 62. Lebensjahre Justizrat Dr. Julius

Rheinheimer, Rechtsanwalt in Kaiserslautern. In Landstuhl (Pfalz) geboren,

genoss der Verewigte als hoch angesehener Jurist allgemeine Wertschätzung.

Die israelitische Kultusgemeinde, der Rabbinatsbezirk Kaiserslautern und

das israelitische Altersheim für die Pfalz, verlieren in ihm ihren

verdienten Vorsitzenden. Der Verband der israelitischen Kultusgemeinden

der Pfalz und der Verband bayerischer israelitischer Gemeinden beklagt den

Verlust einer seiner Besten. Seine hohen Geistesgaben und eine ungewöhnliche

Tatkraft, ein warmes Herz für die Not der Zeit, machten ihn zum wahren

Menschenfreund. Bei jeder Gelegenheit hat er bewiesen, dass er ein Führer

im Judentum war, zum Wohle der engeren Heimat, wie zum Wohle unseres

Vaterlandes. – Das große Trauergefolge an der letzten Ruhestätte des

Verblichenen zeugte von seinem allgemeinen Ansehen. Herr Bezirksrabbiner

Dr. Baron – Kaiserslautern rief dem treuen Freund der Kultusgemeinde

tief empfundene Worte des Gedenkens ins Grab. Synagogenvorstand und

Stadtrat Strauß Bad Dürkheim sprach am Grabe für den Verband pfälzischer

Kultusgemeinden, Herr Dr. Koebner – Ludwigshafen für den Verband

bayerischer israelitischer Gemeinden. Der Verband bayerischer

Israelitischer Gemeinden wird das Andenken seines ausgezeichneten

Vorstandsmitgliedes in ehrenvollem Gedächtnis behalten." |

| |

Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1931: "Nach kurzem schwerem Leiden entschlief am

27. Juni Herr Justizrat Dr.

Julius Rheinheimer. Durch sein Hinscheiden sind wir in tiefe Trauer

versetzt worden. Der Heimgegangene hat die Leitung der Gemeinde und des

Rabbinatsbezirks in schwerster Zeit als erster Vorsteher übernommen und

dieses Amt in vorbildlicher Weise geführt. Sein gütiges und

hilfsbereites Wesen hat ihm die Liebe aller Gemeindeglieder erworben,

manches bekümmerte Gemüt hat er durch liebevolles Verstehen, durch

dienen Rat und durch seine tatkräftige Hilfe aufgerichtet. Sein Name wird

uns allen unvergesslich bleiben. Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1931: "Nach kurzem schwerem Leiden entschlief am

27. Juni Herr Justizrat Dr.

Julius Rheinheimer. Durch sein Hinscheiden sind wir in tiefe Trauer

versetzt worden. Der Heimgegangene hat die Leitung der Gemeinde und des

Rabbinatsbezirks in schwerster Zeit als erster Vorsteher übernommen und

dieses Amt in vorbildlicher Weise geführt. Sein gütiges und

hilfsbereites Wesen hat ihm die Liebe aller Gemeindeglieder erworben,

manches bekümmerte Gemüt hat er durch liebevolles Verstehen, durch

dienen Rat und durch seine tatkräftige Hilfe aufgerichtet. Sein Name wird

uns allen unvergesslich bleiben.

Kaiserslautern, den 29. Juni 1931. Die Israelitische Kultusgemeinde

Kaiserslautern. |

70. Geburtstag von Emil Oppenheimer (1937)

Anmerkung: Emil Oppenheimer (geb. 15. Dezember 1867 in Steinbach

bei Kusel) wurde am 22. Oktober 1940 in das Internierungslager Gurs /

Südfrankreich deportiert; im November 1942 wurde er nach Auschwitz deportiert

und dort ermordet.

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 28. November 1937: "Landstuhl. Am

15. Dezember begeht Herr Emil Oppenheimer seinen 70. Geburtstag.

Wir wünschen ihm zu seinem Eintritt in das biblische Alter den Segen

eines ruhigen, freundlichen Lebensabends."

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 28. November 1937: "Landstuhl. Am

15. Dezember begeht Herr Emil Oppenheimer seinen 70. Geburtstag.

Wir wünschen ihm zu seinem Eintritt in das biblische Alter den Segen

eines ruhigen, freundlichen Lebensabends." |

Goldene Hochzeit des Ehepaares Simon Weis und Frau

(1938)

Anmerkung: Simon Weis (geb. 17. März 1852 in Herschberg)

wurde am 27. Juli 1942 ab Trier über Köln in das Ghetto Theresienstadt

deportiert, wo er am 28. Oktober 1942 umgekommen ist.

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 1. November 1938: "Landstuhl. Am 2.

Tage des Sukkotfestes war es dem Ehepaar Simon Weis vergönnt, das

seltene Fest der goldenen Hochzeit zu feiern. Der Vorsitzende der

Gemeinde, Herr Moritz Krämer, nahm dies zum Anlass, den

Morgengottesdienst besonders feierlich zu gestalten und das Jubelpaar

durch eine Ansprache zu ehren. Die ganze Gemeinde nahm an diesem

Familienfeste innigen Anteil, was auch dadurch zum Ausdruck kam, dass

niemand es sich nehmen ließ, an diesem Tage längere Zeit in der Wohnung

des Jubelpaares zu verweilen. Möge ihm der Allgütige noch einen langen

gemeinsamen Lebensabend gewahren!"

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 1. November 1938: "Landstuhl. Am 2.

Tage des Sukkotfestes war es dem Ehepaar Simon Weis vergönnt, das

seltene Fest der goldenen Hochzeit zu feiern. Der Vorsitzende der

Gemeinde, Herr Moritz Krämer, nahm dies zum Anlass, den

Morgengottesdienst besonders feierlich zu gestalten und das Jubelpaar

durch eine Ansprache zu ehren. Die ganze Gemeinde nahm an diesem

Familienfeste innigen Anteil, was auch dadurch zum Ausdruck kam, dass

niemand es sich nehmen ließ, an diesem Tage längere Zeit in der Wohnung

des Jubelpaares zu verweilen. Möge ihm der Allgütige noch einen langen

gemeinsamen Lebensabend gewahren!" |

Über den aus Landstuhl stammenden Frankfurter Stadtarzt

Dr. Ludwig Reinheimer (1894-1945)

Anmerkung: Vgl. zur Genealogie von Dr. Ludwig Reinheimer (mit Foto)

https://www.geni.com/people/Ludwig-Reinheimer/6000000034298848393

von hier aus Links zu den Eltern usw.

Dr. Ludwig Reinheimer ist am 26.

April 1894 in Landstuhl als Sohn von Lazarus Reinheimer (1863

Wallhalben - 1922 Landstuhl,

jüdischer Friedhof) und Karoline geb.

Klein (1867 Walldorf - 1940

Frankfurt) geboren. Er war verheiratet mit Helene geb. Lange (1895 Hamburg -

1945 Frankfurt). Nach dem

Medizinstudium war er in Frankfurt am Main bis zu seiner vorzeitigen

Entlassung in den Ruhestand als Stadtarzt tätig. 1938 wurde er in das KZ

Buchenwald verschleppt. Im Februar 1942 wurde er von der Gestapo verhaftet

und in das "Arbeitserziehungslager" Frankfurt-Heddernheim

verbracht. Hier betreute er, so gut es angesichts der katastrophalen Unterversorgung

mit Medikamenten und Verbandsstoffen ging, seine Mitgefangenen. Vom

September 1944 bis 14. Februar war er im KZ Groß Rosen, danach kam er auf

einen "Krankentransport" nach Flossenbürg.

Er starb im KZ Flossenbürg Ende Februar 1945.

Nach ihm wurde in Frankfurt (Merton-Viertel) die Ludwig-Reinheimer-Straße

benannt. |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen des Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäftes A.

Reinheimer Söhne (1895 / 1900 / 1909)

Anmerkung: beim Inhaber handelte es sich wohl um Abraham Reinheimer (1831

oder 1832 - 1912 Landstuhl, jüdischer Friedhof).

Bei geni.com wird als Geburtsort Landstuhl angegeben, doch ist dies unklar, da

nach anderen Angaben erst ab 1868 wieder jüdische Familien in Landstuhl

zugezogen sind, vgl.

https://www.geni.com/people/Abraham-Reinheimer/6000000034299603239 Die

Eltern von Abraham Reinheimer waren Leopold Reinheimer aus Wallhalben

https://www.geni.com/people/Leopold-Reinheimer/6000000034299940849 und

Barbara Reinheimer geb. Blum. Ein Sohn von Abraham Reinheimer war der oben

genannte Lazarus Reinheimer.

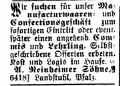

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai 1895: "Zum sofortigen

Eintritt suchen wir in unser Manufaktur- und Konfektionsgeschäft, einen

kräftigen Lehrling aus anständiger Familie mit guter Schulbildung. Samstags

und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im Hause. (2631 Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai 1895: "Zum sofortigen

Eintritt suchen wir in unser Manufaktur- und Konfektionsgeschäft, einen

kräftigen Lehrling aus anständiger Familie mit guter Schulbildung. Samstags

und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im Hause. (2631

A. Reinheimer Söhne, Landstuhl (Pfalz.)" |

| |

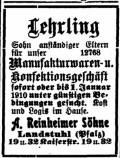

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1900: "Wir

suchen für unser Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft

zum sofortigen Eintritt oder eventuell später einen angehenden Commis

und Lehrling. Selbstgeschriebene Offerten erbeten. Kost und Logis

im Hause. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1900: "Wir

suchen für unser Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft

zum sofortigen Eintritt oder eventuell später einen angehenden Commis

und Lehrling. Selbstgeschriebene Offerten erbeten. Kost und Logis

im Hause.

A. Reinheimer Söhne, Landstuhl, Pfalz." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember 1909: "Lehrling. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember 1909: "Lehrling.

Sohn anständiger Eltern für unser

Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft sofort oder bis 1. Januar 1910

unter günstigen Bedingungen gesucht. Kost und Logis im Hause.

A. Reinheimer Söhne, Landstuhl (Pfalz) Kaiserstraße 19 und 32".

|

Stellengesuch von Ludwig Aron (1929)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 16. Mai 1929: "Tüchtiger

junger Mann, Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 16. Mai 1929: "Tüchtiger

junger Mann,

18 Jahre, Manufakturist, sucht Stellung als Verkäufer, Lagerist oder

Reisender. Eintritt kann sofort erfolgen. Gefällige Offerten an

Ludwig Aron. Landstuhl, Rheinpfalz Weiherstraße 15." |

Verlobungs- und Heiratsanzeigen von Hilde Abraham und

Rechtsanwalt Hermann Oppenheimer (1930/31)

Anmerkung: Hermann Oppenheimer engagierte sich bei der Gründung des

"Jüdischen Jugendbundes Landstuhl". Er war 1927 noch als Referendar, 1929 als

Rechtsanwalt Vorsitzender des Jugendbundes. 1927 wird er als Kassierer des

Landesverbandes der Jugendbünde Pfalz-Saar und Grenzmark genannt (Der Jugendbund

vom 7.7.1927).

Anzeige

in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung") vom 6. Juni 1930: Anzeige

in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung") vom 6. Juni 1930:

"Hilde Abraham - Rechtsanwalt Hermann Oppenheimer

Verlobte.

Landstuhl (Pfalz), Pfingsten 1930." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung") vom 29. Mai 1931: Anzeige

in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung") vom 29. Mai 1931:

"Statt Karten!

Rechtsanwalt Hermann Oppenheimer - Hilde Oppenheimer geb. Abraham

Vermählte.

Landstuhl (Pfalz).

Trauung: 31. Mai 1931 12 Uhr, Mannheim, Lamey-Loge." |

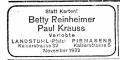

Verlobungsanzeige von Betty Reinheimer und Paul Krauss

(1932)

Anzeige

in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung") vom 18. November

1932: "Statt Karten! Anzeige

in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung") vom 18. November

1932: "Statt Karten!

Betty Reinheimer - Paul Krauss

Verlobte

LANDSTUHL (Pfalz) Kaiserstraße 32 -

PIRMASENS Kaiserstrasse 5

November 1932." |

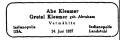

Heiratsanzeige von Abe Klesmer und Gretel geb. Abraham

(1937 USA)

Anzeige

in der "Jüdischen Rundschau" vom 2. Juli 1937: Anzeige

in der "Jüdischen Rundschau" vom 2. Juli 1937:

"Abe Klesmer - Gretel Klesmer geb. Abraham.

Vermählte.

Indianapolis USA - 24. Juni 1937 - Indianapolis Landstuhl." |

Zur Geschichte der Synagoge

Ein Betraum konnte im Haus einer jüdischen Familie in

der Kanalstraße 5 eingerichtet werden. Seit den 1890er-Jahren bestand ein

Synagogenbauverein mit dem Ziel, dass eine Synagoge in der Stadt gebaut werden

könnte. Doch konnte dieser Plan nicht verwirklicht werden. Um 1930

fügte der Synagogenbauverein an die Synagoge in der Kanalstraße einen Anbau

an, bei dem es sich um die Nische für den Toraschrein gehandelt haben dürfte,

da im selben Jahr die "Landstuhler Zeitung" über die feierliche

Einweihung eines neuen Toraschrankes berichtet.

Beim Novemberpogrom 1938

wurde der Betraum in der Kanalstraße von SA-Angehörigen demoliert. Die

Ritualien wurden entwendet, teilweise der Polizei übergeben.

Das Haus des Betsaals ist erhalten und wird für Wohnzwecke verwendet. Am

9. November 2019 wurde eine Gedenktafel am Gebäude angebracht.

Adresse/Standort der Synagoge: Kanalstraße

5

Fotos

(Quelle: links aus O. Weber s.Lit. S. 122, rechts: Hahn,

Aufnahmedatum Ende 2004)

Die ehemalige

Synagoge

in Landstuhl |

|

|

| |

Aufnahme 1988 - mit Pfeil

markiert sind die

Fenster des ehemaligen Betsaales, zu dem

der etwas

höher gestaltete Eingang führte |

Aufnahme von Ende 2004 - die

Fenster des

Betsaales sind im Hintergrund unmittelbar

rechts der Bäume zu

erkennen |

| |

|

|

Die am 9. November

2019 enthüllte Gedenktafel

(Fotos: Ulli Heist) |

|

|

|

|

|

| Die Gedenktafel

am Morgen vor der Enthüllung (links) und danach; der Text der Tafel (deutsch und englisch): "Die

jüdische Gemeinde in Landstuhl richtete mangels einer eigenen Synagoge im

Haus Kanalstraße 5 einen Betsaal ein, der um 1930 um eine Nische für den

Toraschrein erweitert wurde. Beim Novemberpogrom 1938 wurde der Betsaal von

SA-Angehörigen demoliert, die Ritualien wurden entwendet, die Häuser und

Geschäfte jüdischer Bürger wurden zerstört. Die letzten Juden wurden im

Oktober 1940 in das Konzentrationslager Gurs deportiert". |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| 2008: Gedenktafel

zur Erinnerung an die ermordeten jüdischen Landstuhler wird

angebracht. |

Beitrag, entnommen aus dem Jahresbericht des

Sickingen-Gymnasiums 2007/08 (Link):

"Ein Zeichen gegen das Vergessen"

LANDSTUHL: Gymnasiasten enthüllen Gedenktafel an jüdische Mitbürger.

Die Stadt Landstuhl hat ihrer jüdischen Mitbürger gedacht, die der NS-Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind. Eine Gedenktafel wurde enthüllt, die in die alte Stadtmauer an der Zehntenscheune eingelassen ist.

19 Namen sind auf der Bronzetafel zu lesen. Am 27. Januar 1945 befreite die russische Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Anlässlich dieser Tatsache machte Bundespräsident Roman Herzog 1996 den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Den Gedenktag nahmen Schüler der 13. Jahrgangsstufe am Sickingen-Gymnasium zum Anlass, sich mit den Landstuhler Familien und ihrem Schicksal zu beschäftigen. Zusammen mit ihrer Lehrerin Sonja Tophofen versuchten sie, deren Lebensweg aufzuspüren und in einem Heft zu dokumentieren.

Zwei Abiturienten, Luisa Mosemann und Daniel Stemler, erläuterten den zahlreichen Gästen

- unter ihnen auch Nachfahren der Betroffenen - ihren Umgang mit dem Thema. Demnach befanden sich unter den Landstuhler Einwohnern sowohl Täter als auch Opfer.

Als ein 'Zeichen gegen das Vergessen' bezeichnete Bürgermeister Klaus Grumer die Aktion:

'Wir können uns aus dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte nicht fortstehlen. Es lädt uns Verantwortung

auf.' In einem Vortrag rollte Roland Paul vom Lauterer Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde die Historie der Juden auf. Er erzählte von ihrem Leben als Händler im

Vieh- oder Obst- und Gemüsegeschäft, dem An und Verkauf von Kolonialwaren, Mode oder Alteisen. Sie engagierten sich in der Gesellschaft und in Vereinen.

'Wir sind in erster Linie Deutsche, dann Juden', sei ihm mal geantwortet worden, berichtete Paul. Mindestens 800 Personen aus der gesamten Pfalz seien deportiert worden. Vor Jahrzehnten habe er schon angeregt, eine Gedenktafel anzubringen. Dieser

'beklagenswerte Missstand" sei nun nach über 60 Jahren behoben.

Die Schüler hätten diese Schicksale aufgearbeitet, so Oberstudiendirektor Gerhard Dohna.

'Nur wenn wir uns mit den Gräueln auseinandersetzen, können wir genug Mitgefühl entwickeln, um Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung zu bekämpfen." Manfred Erlich von der Jüdischen Kultusgemeinde in Neustadt wünschte sich in seinem Grußwort, dass das Erinnern nicht nur auf einen Gedenktag im Jahr beschränkt bliebe. Diese Vergangenheit solle eine ewige Mahnung sein:

'Mögen wir die Kraft aufbringen, dass so etwas nie wieder geschieht." (ibr Rheinpfalz)".

Link zum Jahrbuch 2007/08 des Sickingen-Gymnasiums

Gedenktafel in Textform |

| |

|

November 2019:

Enthüllung einer Gedenktafel am

Gebäude des ehemaligen Betsaales |

| Pressemitteilung der Stadt vom Oktober 2019:

"...Die Stadt Landstuhl will mit der Enthüllung einer Gedenktafel am Gebäude

des ehemaligen jüdischen Betsaales ein Zeichen setzen! Wir bekennen uns zu

unserer Geschichte und machen uns dafür stark, dass etwas Derartiges in

unserer Stadt nicht mehr geschehen kann. Die Enthüllung findet im Rahmen

einer kleinen Gedenkfeier am 9. November 2019 um 15:00 Uhr am Haus

Kanalstraße 5 statt." |

| |

Bericht

im "Amtsblatt" der Stadt Landstuhl vom 13. November 2019 S. 11: Bericht

im "Amtsblatt" der Stadt Landstuhl vom 13. November 2019 S. 11:

"Enthüllung

einer Gedenktafel..."

Zum Lesen des Artikels links Abbildung anklicken.

Link zur Ausgabe des Amtsblattes

|

Bericht

von Frank Schäfer im "Wochenblatt" (Stadt Landstuhl" vom 13. November 2019: Bericht

von Frank Schäfer im "Wochenblatt" (Stadt Landstuhl" vom 13. November 2019:

"Ein Zeichen gegen das Vergessen. Gedenktafel erinnert an deportierte

Juden..."

Zum Lesen des Artikels links Abbildung anklicken.

|

Artikel

von Günter Kries in der "Rheinpfalz" (Lokalausgabe; Seite "Marktplatz

Regional") vom 14. November 2019: Artikel

von Günter Kries in der "Rheinpfalz" (Lokalausgabe; Seite "Marktplatz

Regional") vom 14. November 2019:

"'Flagge zeigen gegen Antisemitismus'.

Landstuhl: Gedenktafel erinnert an jüdischen Betsaal in der Kanalstraße..."

Zum Lesen des Artikels links Abbildung anklicken |

Bericht von Clara Hoffmann im

"Westpfalz-Journal" vom 14. November 2019: "Gedenken an die jüdische

Vergangenheit Landstuhls. Enthüllung der Gedenktafel in Landstuhl

In der Kanalstraße in Landstuhl fand die Enthüllung einer Gedenktafel statt.

Stadtbürgermeister Ralf Hersina freute sich über den Andrang der ca. 50

interessierten Besucher und Besucherinnen dieser kleinen Veranstaltung am

vergangenen Samstag. Im Laufe der vergangenen Monate und Jahre haben sich in

Deutschland Tendenzen entwickelt, die von einigen als bedenklich eingestuft

worden sind. Nach den letzten Anschlägen auf eine Synagoge hat der

Bundespräsident dazu aufgerufen, „Flagge“ zu zeigen. Im Sommer dieses Jahres

wurde Hersina von einer Bürgerin der Stadt Landstuhl angesprochen, dass es

in Landstuhl einen jüdischen Gebetsraum gegeben habe. Bei seiner Recherche

konnte er herausfinden, wer der Eigentümer des Gebäudes in der Kanalstraße

ist und konnte zu ihm Kontakt aufnehmen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich

Dr. Tobias Wiebelt dafür entschieden, der Errichtung der Gedenktafel

zuzustimmen. Im Stadtrat erhielt der Bürgermeister Zustimmung für sein

Anliegen. Er verlieh Dr. Wiebelt eine Ehrennadel.

Schon im 16. Jahrhundert gab es den Nachweis jüdischer Bevölkerung in

Landstuhl. Im Jahr 1924 lebten ca. 80 Personen jüdischen Glaubens in der

Stadt Landstuhl. Im zeitlichen Verlauf hat die Anzahl der Personen ab dem

Jahr 1933 abgenommen. Am neunten November 1938 fand die Reichspogromnacht

statt. Der jüdische Gebetsraum wurde von der SA zerstört. Das Mobiliar wurde

rausgeworfen und die Fensterscheiben eingeschlagen. Zur Erinnerung an diese

Zerstörung wurde der 9. November als Enthüllungstermin ausgesucht. Die

letzten Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Landstuhl wurden im Jahr 1940

deportiert. Mit dieser Gedenktafel möchte man ein Zeichen setzen. Es soll

dazu beitragen, das Vergangene in Erinnerung zu behalten und sich der

Geschichte zu stellen. Dadurch kann verhindert werden, dass rechtsextreme

Tendenzen und Strömungen in Deutschland Oberwasser gewinnen." |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Roland Paul: Die jüdische Gemeinde in Landstuhl.

Anmerkungen zu ihrem Schicksal im Dritten Reich. In: Heimatkalender für

Stadt und Landkreis Kaiserslautern 1982-. S. 60-64. |

| Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter

besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.

S. 110.122. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 230 (mit weiteren Literaturangaben).

|

| 1988 wurde eine Dokumentation erstellt: Sonja Tophofen:

In Erinnerung an die Landstuhler Opfer jüdischen Glaubens unter der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (Hrsg.: Grundkurs Geschichte des

Sickingen-Gymnasiums Landstuhl, Leitung Sonja Tophofen; mitgewirkt haben

Thomas Becker u.a.). Landstuhl. Sickingen-Gymnasium 2008 30 S. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Landstuhl Palatinate. Jews

were present in the Middle Ages but were expelled in the 16th century. From

1868, they again lived in the town, reaching a peak population of 81 in 1925.

Most were cattle trades with some dealing in clothing. The community maintained

a prayer room and a cemetery (established

in 1895). In June 1933, about four months after the Nazi takeover, there were 61

Jews (total 5.539) in Landstuhl. In 1936, with emigration mounting, 12 belonged

to the Zionist movement. Twenty-six Jews remained in 1938. On Kristallnacht

(9-10 November 1938), the synagogue was set on fire and Jewish homes and stores

were destroyed. The last seven able-bodied Jews were deported to the Gurs

concentration camp on 21-22 October 1940.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|