|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Merchingen (Stadt

Ravenstein) mit Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts als Besitz der

Herren von Berlichingen zum Ritterkanton Odenwald gehörenden Merchingen bestand

eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17.

Jahrhunderts zurück. Bisweilen angestellte Vermutungen, dass bereits im

Mittelalter Juden am Ort lebten (während einer Verfolgung von Krautheim nach

Merchingen geflohene Personen), ließen sich bislang nicht bestätigen.

1740 lebten 40 jüdische Familien am Ort (210 Personen).

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1809 31 jüdische Familien, 1812 68 Familien, 1825 250 jüdische

Einwohner (26,0 % von insgesamt 962 Einwohnern), 1849 Höchstzahl mit 325

jüdischen Einwohnern, 1875 218 (19,5 % von insgesamt 1.116), 1900 101 (10,4

% von 967), 1910 74 (8,1 % von 910).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (bis zur Einrichtung einer gemischt-konfessionellen Schule 1869

eine Elementarschule), ein rituelles Bad (in einem kleinen zweigeschossigen

Häuschen bei der Schafbrücke, Ulmenstraße 5, um 1960 abgebrochen, in einer

angebauten Remise wurde ein Sargwagen aufgewahrt) und einen Friedhof. Zur Besorgung

religiöser Aufgaben der Gemeinde war (neben dem Bezirksrabbiner) ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Bei der

Einteilung der badischen Rabbinatsbezirke wurde Merchingen Sitz eines Bezirksrabbinates, dem im Laufe der Zeit bis zu 19 jüdische Gemeinden angehörten,

darunter Adelsheim, Walldürn und Buchen.

Seit 1886 wurde das Rabbinat Merchingen vom Bezirksrabbinat Mosbach

aus versehen. Das

Rabbinatsgebäude stand neben der Synagoge (zuletzt als Wohnhaus genutzt, 1965

abgebrochen, heute Garten bei der Synagoge).

Als Bezirksrabbiner in Merchingen amtierten: Zacharias Staadecker (1832-1857),

Dr. Julius Fürst (1858-1860), Baruch Hirsch Flehinger (1861-1886) sowie - noch

unter Bezirksrabbiner Flehinger als Rabbinatsvikar (bzw. Rabbinatsverweser) Dr. Louis

Heilbut (1883-1884). 1884 wurde die Stelle noch einmal ausgeschrieben

(s.u.), 1885 jedoch gemeinsam mit dem Bezirksrabbinat in Wertheim und wenig

später mit dem seit 1886 in Mosbach tätigen und

von dort aus auch für die Rabbinatsbezirke Wertheim und Merchingen tätigen Rabbiner Dr.

Leopold Löwenstein besetzt (vgl. dazu unten im Bericht zum Tod von Abraham

Strauß).

Unter den Lehrern in Merchingen sind zu nennen: Lehrer D. Callner (Kallner;

1882-1909, siehe Artikel unten), Bravmann (1909 oder bereits zuvor bis 1938).

Neben Vieh- und Fruchthandel betrieben die Merchinger Juden Ladengeschäfte oder

betätigten sich als Handwerker.

Auf dem Gefallenendenkmal 1870/71 und 1914/18 beim Schloss und auf einer Wandtafel im Rathaus finden sich auch die Namen und Bilder der jüdischen Gefallenen und Kriegsteilnehmer aus Merchingen.

Im Ersten Weltkrieg sind aus der jüdischen Gemeinde gefallen: Nathan

Kahn (geb. 4.5.1880 in Oberaltertheim, gef. 13.10.1916), Jakob Ostheimer (geb.

27.10.1882 in Merchingen, gest. 26.8.1914 in Gefangenschaft), Martin (Morton)

Rhonheimer (geb. 20.9.1893 in Merchingen, gef. 18.4.1918). Außerdem ist

gefallen: Philipp Kallner (geb. 21.7.1892 in Merchingen, vor 1914 in Mainz

wohnhaft, gef. 28.7.1915)

1924 wurden noch 68 jüdische Einwohner gezählt (7,5 % von insgesamt etwa

900 Einwohnern). Damals waren die Vorsteher der Gemeinde Nathan Ostheimer,

Julius Fleischhacker und Albert Rödelsheimer. Als Religionslehrer, Kantor und

Schochet war Heimann Bravmann tätig. Er unterrichtete an der Religionsschule

der Gemeinde sieben Kinder. Unter den jüdischen Vereinen wird der

Wohltätigkeitsverein Chewra schel Poale touw (Verein der Werke des

Guten) genannt (1924 unter Leitung von Nathan Ostheimer). Zur

jüdischen Gemeinde in Merchingen gehörten auch die 1924 in Osterburken

lebenden acht jüdischen Personen (1896 wird als der Bezirksälteste des

Rabbinatsbezirkes Mosbach Herr Strauß aus Osterburken genannt; 1932 sieben). 1932 gehörten der

jüdischen Gemeinde 62 Personen an, weiterhin unter dem Vorsitz von Nathan

Ostheimer. Auch Lehrer Bravmann war noch in der Gemeinde. Er hatte im Schuljahr

1931/32 neun Kinder in Religion zu unterrichten.

An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handels- und Gewerbebetrieben sind bekannt: Schuhgeschäft Simon Falk

(Eichenstraße 2), Metzgerei und Schächterei Adolf Fleischhacker (Eichenstraße

7, abgebrochen), Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäft Nathan Fleischhacker

(Akazienstraße 3), Lebensmittelgeschäft Fam. Götz (Kastanienweg 2, Buchenweg 1/3 abgebrochen), Textilgeschäft Hermine Kahn

(Eichenstraße 12), Textilgeschäft Fam. Levi (Eichenstraße 18), Viehhandlung Fam. Mai (Holunderweg 4), Haferflockenherstellung und Grünkernerzeugung Fa. Rhonheimer (Birnbaumweg 1), Viehhandlung Max Rhonheimer (Buchenweg 17), Schuhgeschäft Albert Rödelsheimer

(Eichenstraße 4).

1933 lebten noch 38 jüdische Personen in Merchingen (4,7 % von insgesamt

827 Einwohner). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der auch in

Merchingen zunehmenden Repressalien und der Entrechung sind in den folgenden

Jahren die meisten jüdischen Einwohner abgewandert oder ausgewandert. 19

konnten in die USA, England und Palästina emigrieren. Die letzten drei

jüdischen Einwohner (Julius und Selma Fleischhacker, Thekla Ullmann) wurden am

22. Oktober 1940 von Merchingen nach Gurs deportiert.

Von den in Merchingen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emilie Adler

geb. Strauß (1869), Jette Buxbaum (1873), Joel (Julius) Emrich (1867, vgl.

Kennkarte unten), Karoline Emrich

(1871), Wolf Emrich (1855), Emil Fleischhacker (1910), Gustav Fleischhacker

(1907), Ida Fleischhacker geb. Weil (1891), Julius Fleischhacker (1880), Nathan

Fleischhacker (1887), Selma Fleischhacker geb. Fleischhacker (1886), Siegmund

Fleischhacker (1883), Emma Grünebaum geb. Ullmann (1871), Emil Gutmann (1870),

Sophie Jacob (1870), Betty Löwenthal geb. Stadecker (1876), Babette Mai (1868),

Bertha Mai geb. Reis (1868), Max Mai (1872), Gerda Meierhof geb. Kuder (1899),

Lina Ostheimer (1874), Lina Rosenthal (1873), Baruch Rothschild (1859), Max

Strauß (1874), Julius Thalheimer (1869), Berta Tänzer geb. Strauß (1876),

Leon Ullmann (1873), Thekla Ullmann geb. Wertheimer (1866), Thekla Woll geb.

Levy (1894).

Im Mai 2012 wurden vor dem Haus Akazienstraße 4 "Stolpersteine"

für das Ehepaar Nathan Fleischhacker und Ida geb. Weil verlegt, die im Hause

gegenüber in der Akazienstraße 3 lebten (vgl. Link zum Pressebericht

unten).

Aus Osterburken werden in den genannten Listen keine Personen genannt.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte des Bezirksrabbinates in Merchingen

Zum Tod von Bezirksrabbiner Zacharias Staadecker (Stadecker, 1857)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1857: "Merchingen,

im Großherzogtum Baden, im August (1857). Nekrolog. Nach längerem Leiden

starb am 25. August, in einem Alten von 58 Jahren, Bezirksrabbiner

Zacharias Staadecker von hier, nachdem derselbe dem diesseitigen Rabbinate

ein Vierteljahrhundert vorgestanden. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1857: "Merchingen,

im Großherzogtum Baden, im August (1857). Nekrolog. Nach längerem Leiden

starb am 25. August, in einem Alten von 58 Jahren, Bezirksrabbiner

Zacharias Staadecker von hier, nachdem derselbe dem diesseitigen Rabbinate

ein Vierteljahrhundert vorgestanden.

Derselbe gehörte entschieden der

Klasse der strenggläubigen Rabbiner an, war aber auch in vielen anderen

Beziehungen ein höchst achtenswerter Charakter. Er suchte zu belehren, zu

überzeugen und seine religiöse Anschauung zu verbreiten; ließ sich aber

da, wo seine lehren keinen Eingang, keinen fruchtbaren Boden fanden, weder

von leidenschaftlichen Ausbrüchen noch gar von Verfolgungen hinreißen.

Nächst

der Toleranz zeichneten ihn Bescheidenheit, Demut und Genügsamkeit aus,

ein Dreigestirn, das wir in unserer Zeit so selten vereinigt finden!

Sein

umfassendes rabbinisches Wissen veranlasste ihn nie zu jener orthodoxen

Arroganz, die viele seinesgleichen kennzeichnet. Auch auf hierin minder

befähigte Kollegen sah er nie gering schätzend herunter, wusste vielmehr

das anderweitige Wissen jener gebührend zu würdigen.

Aber trotz seiner

streng talmudischen Denkens und Lebens, war er den Anforderungen der Zeit

nie entgegen getreten, sobald er die Überzeugung gewonnen, dass das

religiöse Leben dadurch nicht beeinträchtigt oder gefährdet werde.

Mit

diesen Eigenschaften ausgerüstet, stand er unermüdet, ja oft nur mit zu

großer Ängstlichkeit seinem Berufe vor. Sein Leichenbegängnis bekundete

die Anhänglichkeit nicht nur der seiner geistlichen Obhut anvertrauten

Gemeinden, sondern sogar von zehnstündiger Entfernung eilten Leute

herbei, um ihm den letzten Liebesgang zu erzeigen. Sämtliche angrenzende

Orte Württembergs waren zahlreich vertreten. Noch nie ist hier und in der

Umgegend ein größerer und feierlicherer Leichenzug gesehen worden. Erschütternd

war insbesondere der Moment, als die Leiche in die Synagoge getragen und

an der Stelle niedergesetzt wurde, von der der Verstorbene so oft sein

mahnendes Wort ertönen ließ.

Zuerst trat ein intimer Freund der

Verstorbenen, Herr Rabbiner Hirsch Berlinger von Berlichingen, auf und

hielt einen rabbinischen Vortrag. Nach ihm sprach noch Herr

Bezirksrabbiner Löwenstein von Tauberbischofsheim und Herr

Bezirksrabbiner Weil von Mosbach. Ersterer in der Synagoge, letzterer auf

dem Friedhofe. Beide Redner forderten mit eindringlichen Worten die

Umstehenden auf, die Liebe zu dem Entschlafenen auf dessen Hinterlassenen

zu übertragen. Derselbe hinterlässt nämlich eine kranke Witwe mit 8

Kindern, von denen 6 noch unmündig, das jüngste erst 3 Jahre alt ist.

R." |

Das Bezirksrabbinat wird mit Dr. Julius Fürst besetzt (1858)

Anmerkung: Dr. Julius Fürst (geb. 1826, gest. 1899 Mannheim; Sohn des

Rabbiner Salomon Fürst): Rabbiner in Endingen/Schweiz

1854 bis 1858, danach in Merchingen, Bayreuth und

Mainz, 1880-1899 Rabbiner an der Klaus in Mannheim (gab 1890 ein

"Glossarium Graeco-Hebraeum" heraus, in dem er die im rabbinischen Schrifttum enthaltenen

griechischen und lateinischen Worte verzeichnete und ihre Bedeutung in Midrasch und Talmud erforschte).

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. März 1858: "Aus dem

Rabbinatsbezirke Merchingen (Baden), im März (1858). Das Rabbinat

Merchingen ist nun wieder definitiv besetzt. Bei der am 27. Dezember

vorigen Jahres stattgehabten Beratung der 17. Vorsteher des Bezirks wurde

Herr Dr. Julius Fürst, zur Zeit Rabbiner in Endingen in der Schweiz,

einstimmig zum diesseitigen Bezirksrabbiner gewählt, welche Wahl nun auch

bereits Großherzoglicher Oberrat und hohes Ministerium genehmigt hat. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. März 1858: "Aus dem

Rabbinatsbezirke Merchingen (Baden), im März (1858). Das Rabbinat

Merchingen ist nun wieder definitiv besetzt. Bei der am 27. Dezember

vorigen Jahres stattgehabten Beratung der 17. Vorsteher des Bezirks wurde

Herr Dr. Julius Fürst, zur Zeit Rabbiner in Endingen in der Schweiz,

einstimmig zum diesseitigen Bezirksrabbiner gewählt, welche Wahl nun auch

bereits Großherzoglicher Oberrat und hohes Ministerium genehmigt hat.

Diese Wahl hat im ganzen Lande Sensation erregt, denn man glaubte

sicher, dass der diesseitige Bezirk einen Mann von altem Schrot und Korn,

d.h. der nur Lamden und Chusid (sc. frommer

Talmudgelehrter) ist, wählen würde. Allein das alte

lateinische Sprichwort: die Zeiten ändern sich und mit ihnen ändern auch

wir uns, hat sich auch hier wieder bewährt. Jede Zeit macht ihre

Anforderungen geltend, und dringt, trotz aller Hindernisse, endlich durch.

Auch bei uns ist man zur Überzeugung gelangt, dass ein Rabbiner mehr als

Talmud kennen muss, wenn er seiner hohen Aufgabe zeitgemäß entsprechen

soll.

In dem Gewählten

glauben wir den Mann gefunden zu haben, der mit gediegenen talmudischen

Kenntnissen auch ein anderweitiges gründliches Wissen verbindet, und der

bei seinem sanften Charakter, so Gott will, recht segensreich wirken wird,

wozu ihm ein weites Feld geboten ist." |

Über das Wirken des Bezirksrabbiners Dr. Fürst (Bericht von 1859)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1859: "Merchingen, im November (1859). Erlauben Sie mir, jetzt, nach

Verlauf von dreiviertel Jahren, in Kurzem das Wirken unseres neuen

Bezirksrabbiners Herrn Dr. Fürst zu zeichnen. Um zunächst vom

Gottesdienste zu beginnen, so hat es alle Freunde der Religion gefreut,

dass unser Rabbiner sogleich sein Augenmerk darauf gewendet, und sowohl

hier wie in den sämtlichen Gemeinden des Bezirks durch angemessene

Ordnung, Einführung von Gesang und angemessenen Vortrag der Gebete, auch

hier und da durch Einfügung deutscher Gebete den Gottesdienst zu heben

versuchte. Erleichtert wurde ihm dies durch das bereitwillige

Entgegenkommen erleuchteter Synagogenräte und namentlich der Lehrer und

Vorbeter. Ich erwähnte hier namentlich ein Zirkular unseres

Bezirksrabbiners über den Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1859: "Merchingen, im November (1859). Erlauben Sie mir, jetzt, nach

Verlauf von dreiviertel Jahren, in Kurzem das Wirken unseres neuen

Bezirksrabbiners Herrn Dr. Fürst zu zeichnen. Um zunächst vom

Gottesdienste zu beginnen, so hat es alle Freunde der Religion gefreut,

dass unser Rabbiner sogleich sein Augenmerk darauf gewendet, und sowohl

hier wie in den sämtlichen Gemeinden des Bezirks durch angemessene

Ordnung, Einführung von Gesang und angemessenen Vortrag der Gebete, auch

hier und da durch Einfügung deutscher Gebete den Gottesdienst zu heben

versuchte. Erleichtert wurde ihm dies durch das bereitwillige

Entgegenkommen erleuchteter Synagogenräte und namentlich der Lehrer und

Vorbeter. Ich erwähnte hier namentlich ein Zirkular unseres

Bezirksrabbiners über den

|

Gottesdienst

am Jom Kippur (? hebräische Buchstaben nicht lesbar), dann die Einführung der Konfirmation hier und in den übrigen

Gemeinden; letztere fand hier am Wochenfeste statt und hatte durch die

herrliche Predigt den erhebendsten Eindruck auf die zahlreichen Zuhörer

gemacht. Schon im Hinblick auf die Ankunft unseres Rabbiners hatte sich

ein Männergesangverein gebildet, welcher alsdann den Herrn Rabbiner

mittelst eines Schreibens ersuchte, die Stelle als Ehrenpräsident

anzunehmen. Dieser Verein hat schon ebenfalls durch seine Produktionen

viel zur Verherrlichung des Gottesdienstes beigetragen. Im laufe des

Sommers erfreuten wir uns an solchen Sabbaten, wo Herr Dr. Fürst nicht in

auswärtigen Gemeinden war, um die Schulen zu inspizieren und zu predigen,

einer Predigt, und statt des bisher eingeführten Schiur

(Lernstunde) am Nachmittag einer Homilie in der Synagoge, in den Wintermonaten wird

meist bloß eine Homilie abgehalten. Dieselben werden mit großem Eifer

gehört und erfreuen sich des größten Beifalls. Die gleich Sorge wie dem

Gottesdienst wendet er dem Schulweisen zu; wöchentliche mehrere Male

besucht er die hiesige Schule, und sucht bei Behörden wie bei Gemeinden

zur Verbesserung des Schulwesens zu wirken. Es sind z.B. in dem Bezirk

drei Gemeinden zu mittellos zur Besoldung eines Religionslehrers; während

die Kinder für den Elementarunterricht die christliche Ortsschule

besuchen, müssen sie eine Stunde weit gehen in die Religionsschule des nächsten

Ortes. Herr Fürst forderte daher in jeder seiner Gemeinden zur Gründung

eines Bezirksvereins auf, damit allmählich solchen mittellosen Gemeinden

zur Besoldung eines Lehrers beigesteuert werden könne. Bei jeder

Festmahlzeit wird zu diesem Behufe kollektiert, und unterziehen sich meist

die Lehrer der Sammlung der ständigen Beiträge. Es wird wohl einige

Jahre dauern, bis der Zweck erreicht werden kann; allein besser spät als

gar nicht, und ist das Unternehmen unseres Rabbiners umso löblicher, dass

er sich durch die späte Erfüllung nicht abhalten lässt. In ähnlicher

Weise hat derselbe bei der Behörde für diesen Zweck gewirkt. Es werden nämlich

nach einer Verordnung des höchstseligen Großherzogs Karl Friedrich vom

Jahre 1809 aus hierzu erhobenen Steuern sämtlicher Israeliten des Landes

eine Anzahl junger Leute jährlich zur Erlernung eines Handwerks unterstützt

und außerdem arme Israeliten mit kleineren Gaben jährlich bedacht. Die

Rabbiner haben jährlich über die eingehenden Gesuche durch die Ämter an

die Kreisregierungen zu berichten. Herr Rabbiner Fürst nahm hiervor

Anlass, in seinem Berichte darzustellen, dass die aus jenen Unterstützungsgeldern

an Arme verabreichten Gaben zu klein seien, um wirksam helfen zu können,

dass sie oft zu einer Zeit kommen, wo es der Arme weniger bedarf und

verbraucht, während es im Fall dringender Not fehle. Hier wüssten die

Ortsvorgesetzten besser Zeit und Verhältnisse abzuwägen, und man möge

diesen die Sorge für ihre Armen ganz überlassen; diese Gelder, wie sie

jetzt verteilt wären, seien meist nutzlos vergeudet. Dagegen schilderte

er die Übelstände solcher Gemeinden, welche zu arm sind, um Lehrer zu

besolden, deren es im ganzen Lande sicherlich viele gebe, und bat schließlich,

dass dahin gewirkt werde, dass diese Unterstützungsgelder zur Anstellung

von Lehrern in armen israelitischen Gemeinden verwendet werden; diese könnten

dann umso eher für ihre Armen selbst sorgen. Der zur Unterstützung

israelitischer Handwerkslehrlinge bestimmte

Teil solle fortwährend diesem Zwecke dienen; aber man müsse hier dem oft

eintretenden Falle entgegentreten, dass israelitische Handwerker oft ihren

gewählten Beruf verlassen. Mit Rücksicht darauf, dass solche Fälle

weniger in der Stadt vorkommen, als auf dem Lande, sei zu erwägen, dass

auf dem Lande ein Handwerker von seinem Gewerbe allein ohne Landbesitz

sich nicht nähren könne, da christliche Handwerker auf dem Lande meist

ererbten Grundbesitz haben. Daher sei dem israelitischen Handwerker, der

seinen Wohnsitz nicht wählen könne, wie er sich für die Betreibung

seines Gewerbes am meisten eigne, oft zu jenem Wechsel des Berufes genötigt.

Solle daher der wohltätige Zweck Carl Friedrichs nicht illusorisch

werden, so müsse man die Hindernisse dazu wegräumen, und es müsse dem

Israeliten gleichfalls das Recht gewährt sein, in jedem Ort des Großherzogtums

sich nach gehörigem Ausweis das Bürgerrecht zu erwerben. Am Schluss wird

die Hoffnung ausgesprochen, dass das Werk Carl Friedrichs durch die

hochherzige Gesinnung seines Enkels in derselben humanen und gerechten

Weise auch zu Ende geführt werde. Zu wünschen ist, dass sämtliche

Rabbinen, welche ja jährlich Gelegenheit dazu haben, ebenfalls diese Anträge

stellen; alsdann ist zumal bei dem jetzigen Systemwechsel in Preußen, der

auch auf die kleineren Staaten von Einfluss sein wird, eine Besserung in

diesen Beziehung zu hoffen. Wir freuen uns indes, das unser

Bezirksrabbiner den Gottesdienst

am Jom Kippur (? hebräische Buchstaben nicht lesbar), dann die Einführung der Konfirmation hier und in den übrigen

Gemeinden; letztere fand hier am Wochenfeste statt und hatte durch die

herrliche Predigt den erhebendsten Eindruck auf die zahlreichen Zuhörer

gemacht. Schon im Hinblick auf die Ankunft unseres Rabbiners hatte sich

ein Männergesangverein gebildet, welcher alsdann den Herrn Rabbiner

mittelst eines Schreibens ersuchte, die Stelle als Ehrenpräsident

anzunehmen. Dieser Verein hat schon ebenfalls durch seine Produktionen

viel zur Verherrlichung des Gottesdienstes beigetragen. Im laufe des

Sommers erfreuten wir uns an solchen Sabbaten, wo Herr Dr. Fürst nicht in

auswärtigen Gemeinden war, um die Schulen zu inspizieren und zu predigen,

einer Predigt, und statt des bisher eingeführten Schiur

(Lernstunde) am Nachmittag einer Homilie in der Synagoge, in den Wintermonaten wird

meist bloß eine Homilie abgehalten. Dieselben werden mit großem Eifer

gehört und erfreuen sich des größten Beifalls. Die gleich Sorge wie dem

Gottesdienst wendet er dem Schulweisen zu; wöchentliche mehrere Male

besucht er die hiesige Schule, und sucht bei Behörden wie bei Gemeinden

zur Verbesserung des Schulwesens zu wirken. Es sind z.B. in dem Bezirk

drei Gemeinden zu mittellos zur Besoldung eines Religionslehrers; während

die Kinder für den Elementarunterricht die christliche Ortsschule

besuchen, müssen sie eine Stunde weit gehen in die Religionsschule des nächsten

Ortes. Herr Fürst forderte daher in jeder seiner Gemeinden zur Gründung

eines Bezirksvereins auf, damit allmählich solchen mittellosen Gemeinden

zur Besoldung eines Lehrers beigesteuert werden könne. Bei jeder

Festmahlzeit wird zu diesem Behufe kollektiert, und unterziehen sich meist

die Lehrer der Sammlung der ständigen Beiträge. Es wird wohl einige

Jahre dauern, bis der Zweck erreicht werden kann; allein besser spät als

gar nicht, und ist das Unternehmen unseres Rabbiners umso löblicher, dass

er sich durch die späte Erfüllung nicht abhalten lässt. In ähnlicher

Weise hat derselbe bei der Behörde für diesen Zweck gewirkt. Es werden nämlich

nach einer Verordnung des höchstseligen Großherzogs Karl Friedrich vom

Jahre 1809 aus hierzu erhobenen Steuern sämtlicher Israeliten des Landes

eine Anzahl junger Leute jährlich zur Erlernung eines Handwerks unterstützt

und außerdem arme Israeliten mit kleineren Gaben jährlich bedacht. Die

Rabbiner haben jährlich über die eingehenden Gesuche durch die Ämter an

die Kreisregierungen zu berichten. Herr Rabbiner Fürst nahm hiervor

Anlass, in seinem Berichte darzustellen, dass die aus jenen Unterstützungsgeldern

an Arme verabreichten Gaben zu klein seien, um wirksam helfen zu können,

dass sie oft zu einer Zeit kommen, wo es der Arme weniger bedarf und

verbraucht, während es im Fall dringender Not fehle. Hier wüssten die

Ortsvorgesetzten besser Zeit und Verhältnisse abzuwägen, und man möge

diesen die Sorge für ihre Armen ganz überlassen; diese Gelder, wie sie

jetzt verteilt wären, seien meist nutzlos vergeudet. Dagegen schilderte

er die Übelstände solcher Gemeinden, welche zu arm sind, um Lehrer zu

besolden, deren es im ganzen Lande sicherlich viele gebe, und bat schließlich,

dass dahin gewirkt werde, dass diese Unterstützungsgelder zur Anstellung

von Lehrern in armen israelitischen Gemeinden verwendet werden; diese könnten

dann umso eher für ihre Armen selbst sorgen. Der zur Unterstützung

israelitischer Handwerkslehrlinge bestimmte

Teil solle fortwährend diesem Zwecke dienen; aber man müsse hier dem oft

eintretenden Falle entgegentreten, dass israelitische Handwerker oft ihren

gewählten Beruf verlassen. Mit Rücksicht darauf, dass solche Fälle

weniger in der Stadt vorkommen, als auf dem Lande, sei zu erwägen, dass

auf dem Lande ein Handwerker von seinem Gewerbe allein ohne Landbesitz

sich nicht nähren könne, da christliche Handwerker auf dem Lande meist

ererbten Grundbesitz haben. Daher sei dem israelitischen Handwerker, der

seinen Wohnsitz nicht wählen könne, wie er sich für die Betreibung

seines Gewerbes am meisten eigne, oft zu jenem Wechsel des Berufes genötigt.

Solle daher der wohltätige Zweck Carl Friedrichs nicht illusorisch

werden, so müsse man die Hindernisse dazu wegräumen, und es müsse dem

Israeliten gleichfalls das Recht gewährt sein, in jedem Ort des Großherzogtums

sich nach gehörigem Ausweis das Bürgerrecht zu erwerben. Am Schluss wird

die Hoffnung ausgesprochen, dass das Werk Carl Friedrichs durch die

hochherzige Gesinnung seines Enkels in derselben humanen und gerechten

Weise auch zu Ende geführt werde. Zu wünschen ist, dass sämtliche

Rabbinen, welche ja jährlich Gelegenheit dazu haben, ebenfalls diese Anträge

stellen; alsdann ist zumal bei dem jetzigen Systemwechsel in Preußen, der

auch auf die kleineren Staaten von Einfluss sein wird, eine Besserung in

diesen Beziehung zu hoffen. Wir freuen uns indes, das unser

Bezirksrabbiner den |

Anfang

hierzu gemacht und offen den Behörden die Nachteile dargelegt hat, wie

sich denn derselbe mit Eifer und großer Uneigennützigkeit dem Wohle

seiner Gemeinden und der Förderung der religiösen Interessen widmet. So

erteilt derselbe mehreren jungen Leuten, die sich hier für das Schulfach

oder das Studium der Theologie vorbereiten, unentgeltlich zwei Stunden täglich

Unterricht im Talmud. So entfaltet er nach allen Seiten seine ersprießliche

Tätigkeit und gratulieren wir uns aufrichtig, Herrn Dr. Fürst seinem

Vaterlande und unserem Bezirke gewonnen zu haben, und nehmen wir mit Vergnügen

wahr, dass derselbe ebenfalls gern unter uns weilt.

Aron Rosenfeld, Hauptlehrer." Anfang

hierzu gemacht und offen den Behörden die Nachteile dargelegt hat, wie

sich denn derselbe mit Eifer und großer Uneigennützigkeit dem Wohle

seiner Gemeinden und der Förderung der religiösen Interessen widmet. So

erteilt derselbe mehreren jungen Leuten, die sich hier für das Schulfach

oder das Studium der Theologie vorbereiten, unentgeltlich zwei Stunden täglich

Unterricht im Talmud. So entfaltet er nach allen Seiten seine ersprießliche

Tätigkeit und gratulieren wir uns aufrichtig, Herrn Dr. Fürst seinem

Vaterlande und unserem Bezirke gewonnen zu haben, und nehmen wir mit Vergnügen

wahr, dass derselbe ebenfalls gern unter uns weilt.

Aron Rosenfeld, Hauptlehrer." |

Zur Rabbinerwahl in Merchingen (1860)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. April 1860: "Aus dem Rabbinatsbezirke Merchingen (in

Baden). Der Schluss des Artikels in No. 14 dieser Zeitung datiert:

'Mannheim, den 11. März', konnte leicht zu der Ansicht führen, als

hätte Herr Rabbiner Löwenstein bei der jüngsten Rabbinerwahl in

Merchingen (am 1. März) während des Wahlaktes einen Kandidaten der

Würzburger Schule zur Wahl vorgeschlagen. Dem ist aber nicht so. Herr

Rabbiner Löwenstein hat während der Wahlhandlung keinen Bewerber namhaft

gemacht. Allein dass der Erfolg der Wahl den Herrn Wahlkommissar sehr

unangenehm berührt hat, dass er viel lieber einen Bewerber aus der

hyperorthodoxen Würzburger Schule gewählt gesehen hätte, daran wird

niemand zweifeln, der die vor der Wahl gehaltene Rede mit angehört, und

die Richtung des Herrn Rabbiner Löwenstein kennt. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. April 1860: "Aus dem Rabbinatsbezirke Merchingen (in

Baden). Der Schluss des Artikels in No. 14 dieser Zeitung datiert:

'Mannheim, den 11. März', konnte leicht zu der Ansicht führen, als

hätte Herr Rabbiner Löwenstein bei der jüngsten Rabbinerwahl in

Merchingen (am 1. März) während des Wahlaktes einen Kandidaten der

Würzburger Schule zur Wahl vorgeschlagen. Dem ist aber nicht so. Herr

Rabbiner Löwenstein hat während der Wahlhandlung keinen Bewerber namhaft

gemacht. Allein dass der Erfolg der Wahl den Herrn Wahlkommissar sehr

unangenehm berührt hat, dass er viel lieber einen Bewerber aus der

hyperorthodoxen Würzburger Schule gewählt gesehen hätte, daran wird

niemand zweifeln, der die vor der Wahl gehaltene Rede mit angehört, und

die Richtung des Herrn Rabbiner Löwenstein kennt.

Bei der Ernennung desselben zum Wahlkommissar gab man sich von gewisser

Seite der süßen und sichern Hoffnung hin, dass nunmehr die Wahl eines

Hyperorthodoxen gesichert sei, selbst wenn er nicht einmal korrekt Deutsch

zu schreiben vermöge. Allein die Herren Vorsteher des Bezirks dachten

anders als die beiden Herrn Bezirksältesten. Die große Mehrheit der

Gemeinden sich zu der Überzeugung gelangt, dass ein Rabbiner der

Jetztzeit mehr als Talmud kennen muss, wenn er seinen Bezirk nach innen

und außen würdig und segensreich vertreten soll. Was von der Zeit einmal

als Bedürfnis anerkannt ist, das dringt auch in die äußersten

Schichten, und nur eine kranke Phantasie kann sich das Veraltete als eine

neue Zukunft vormalen.

Zur Wiederbesetzung unserer Rabbinatsstelle haben bereits drei

Besprechungen, respektive Wahlen stattgefunden. Bei den zwei letzten hat

Herr Rabbiner Flehinger von Meisenheim

jedes Mal die Majorität der Stimmen erhalten. Bei der letzten sogar von

17 Stimmen 15; denn nach dem jüngsten Beschlusse Großherzoglichen

Oberrats vom 10. Februar dieses Jahres No. 123, hat der bei der Wahl

persönlich zu erscheinende Synagogenrats-Vorsteher nicht etwa seine

subjektive Ansicht, sondern vielmehr die seiner Gemeinde auszusprechen.

Von den fünf Gemeinden, deren Vorsteher nicht für Flehinger gestimmt,

hat aber die Majorität dreier Gemeinden die Erklärung abgegeben: dass

sie mit der Wahl ihrer Vorsteher nicht einverstanden sind, sie ihre Stimmen

vielmehr ebenfalls für Flehinger abgeben.

Wir wollen nun ruhig abwarten, ob unser Großherzoglicher Oberrat den 2

Stimmen mehr Rechnung trägt, als den 15. Dem Gerückte, dass derselbe

eine 4te Wahl anordnen werde, können wir kaum Glauben

schenken." |

Werbeanzeigen für eine Publikation von Bezirksrabbiner

Flehinger (1880)

Spendenaufruf von Bezirksrabbiner Flehinger für eine in Not geratene Familie

(1882)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1882: "Aufruf

und dringende Bitte! Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1882: "Aufruf

und dringende Bitte!

Ich erlaube mir, die israelitischen Glaubensgenossen um ihre

Mildtätigkeit anzurufen.

Vor einigen Jahren starb einer unserer Glaubensbrüder des diesseitigen

Bezirks, welcher als ein ehrenhafter, frommer Mann vielfach bekannt war.

Er hinterließ eine greise, gebrechliche Witwe, welche leider nunmehr sehr

wenig Augenlicht besitzt. Ferner noch einen stets arbeitsunfähigen Sohn,

welche beide auf immer den Beistand ihres Sohnes und Bruders bedürfen.

Auch dieser wurde nach dem Tode seines Vaters von harten Schicksalen und

Krankheit so heimgesucht, dass nach Verlauf von bereits 1 Jahr sein

Geschäft gerichtlich verkauft wurde. Um nunmehr wieder ein Geschäft

gründen zu können, wodurch die schwer geprüfte Familie den weiteren

Unannehmlichkeiten und vielleicht gar noch der Obdachlosigkeit entrissen

werden kann, bedarf es den Anspruch um baldige Hilfe und bitte daher

dringend um wohlwollende Beiträge, die ich anzunehmen und

weiterzubefördern gern bereit bin.

Merchingen, am 23. November 1882. Großherzoglicher Badischer

Bezirksrabbiner Flehinger.

Wir sind gern bereit, Gaben in Empfang zu nehmen und weiterzubefördern.

Die Expedition des 'Israelit'." |

Zum Tod von Rabbiner Baruch Hirsch Flehinger (1890)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Februar 1890: "Darmstadt.

Vor kurzem starb hier der pensionierte Bezirks- und Konferenz-Rabbiner B.

H. Flehinger im Alter von 80 Jahren. Derselbe war früher Rabbiner in Meisenheim

und in Merchingen im Großherzogtum Baden. - Als Konferenz-Rabbiner war er

auch Mitglied des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten. Er war

Verfasser zweier biblischer Geschichtsbücher, wovon das für die

‚kleinere Jugend’ 20 und das für ‚reifere Jugend’ 5 Auflagen

erlebte." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Februar 1890: "Darmstadt.

Vor kurzem starb hier der pensionierte Bezirks- und Konferenz-Rabbiner B.

H. Flehinger im Alter von 80 Jahren. Derselbe war früher Rabbiner in Meisenheim

und in Merchingen im Großherzogtum Baden. - Als Konferenz-Rabbiner war er

auch Mitglied des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten. Er war

Verfasser zweier biblischer Geschichtsbücher, wovon das für die

‚kleinere Jugend’ 20 und das für ‚reifere Jugend’ 5 Auflagen

erlebte." |

|

|

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1890:

"Karlsruhe, 20. Februar (1890). Der frühere Bezirksrabbiner

Dr. Flehinger von Merchingen, bekannt als Herausgeber eines

Geschichtsbüchleins für die israelitische Jugend, ist, 80 Jahre alt, in

Darmstadt gestorben." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1890:

"Karlsruhe, 20. Februar (1890). Der frühere Bezirksrabbiner

Dr. Flehinger von Merchingen, bekannt als Herausgeber eines

Geschichtsbüchleins für die israelitische Jugend, ist, 80 Jahre alt, in

Darmstadt gestorben." |

Zum Tod von Bezirksrabbiner (Rabbinatsverweser) Dr.

Louis Heilbut (1884)

Dr. Louis Heilbut (geb. 1849 in Altona, gest. 1884 in Merchingen): studierte bei

Rabbiner Jakob Ettlinger in Altona, dann bei Dr. Esriel Hildesheimer in Berlin:

zunächst Prediger in Tarnowitz, dann in Frankfurt am Main und Biblis,

seit 1883 für ein Jahr bis zu seinem plötzlichen Tod Rabbinatsvikar (noch

unter Rabbiner Flehinger) / rabbinatsverweser in Merchingen und Tauberbischofsheim.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1884: "Merchingen,

24. August (1884). Herr Dr. Heilbut, unser allbeliebter Rabbiner, wurde

gestern plötzlich im blühendsten Mannesalter vom Tode dahingerafft. Der

Verstorbene war ein Schüler Dr. Hildesheimers, war anfangs in Tarnowitz

Prediger und wurde schließlich hier als Rabbiner angestellt. Seine wahre

Frömmigkeit, seine gediegene wissenschaftliche Bildung sowie sein

liebenswürdiger Charakter werden ihm in den Herzen aller, die ihn

kannten, ein unauslöschliches Andenken bewahren." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1884: "Merchingen,

24. August (1884). Herr Dr. Heilbut, unser allbeliebter Rabbiner, wurde

gestern plötzlich im blühendsten Mannesalter vom Tode dahingerafft. Der

Verstorbene war ein Schüler Dr. Hildesheimers, war anfangs in Tarnowitz

Prediger und wurde schließlich hier als Rabbiner angestellt. Seine wahre

Frömmigkeit, seine gediegene wissenschaftliche Bildung sowie sein

liebenswürdiger Charakter werden ihm in den Herzen aller, die ihn

kannten, ein unauslöschliches Andenken bewahren." |

|

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. September 1884 (der Abschnitt

wird leicht abgekürzt zitiert): "Merchingen

(Baden). Am Tag des Heiligen Schabbat, dem 2. Elul (= Schabbat,

23. August 1884). Eine tief traurige

Veranlassung ist es heute, die mich bitten lässt, die Spalten Ihrer geschätzten

Zeitung zu benützen, um einen unersetzlichen Verlust, den die Gesamtheit

(= das Judentum) leider erlitten, zu registrieren, mehr noch das

Bewusstsein dieses Verlustes wach zu erhalten. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. September 1884 (der Abschnitt

wird leicht abgekürzt zitiert): "Merchingen

(Baden). Am Tag des Heiligen Schabbat, dem 2. Elul (= Schabbat,

23. August 1884). Eine tief traurige

Veranlassung ist es heute, die mich bitten lässt, die Spalten Ihrer geschätzten

Zeitung zu benützen, um einen unersetzlichen Verlust, den die Gesamtheit

(= das Judentum) leider erlitten, zu registrieren, mehr noch das

Bewusstsein dieses Verlustes wach zu erhalten.

Unser geliebter Führer, Herr Dr. Louis Heilbut – das Andenken an

den Gerechten ist zum Segen – weilt seit dem Vortag zum 1. Elul (=

Donnerstag, 21. August 1884) nicht

mehr unter uns – denn Gott hat ihn genommen – Seit einem Jahre als

Verweser der Bezirksrabbinate Merchingen und Tauberbischofsheim tätig,

ist es ihm durch sein segensreiches, pflichttreues Wirken gelungen, sich

die allseitige Liebe, Verehrung und Hochachtung weit über die Marken

seines Amtskreises in seltener Weise zu erringen, was die äußerst

zahlreiche Beteiligung von nahe und ferne, trotz Freitag (Vortag vor

Schabbat), bei seiner heute stattgefundenen Beerdigung bekundete. Die

nichtjüdische Bevölkerung; der Gemeinderat in corpore, die verehrliche

Geistlichkeit, Lehrer und Schüler der Kommunalschulen nahmen den gleichen

Anteil und es dürften nur wenige Augen tränenleer bei dem unabsehbaren

Trauerzuge geblieben sein. ... – Eine gesetzestreue Jugend heranzubilden war

die Zielscheibe seines unablässigen Strebens.

Bei Herrn Bezirksrabbiner

Dr. L. Heilbut - unser Lehrer, der Herr und unser Meister, Herr Jehuda,

das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - fand der Segensspruch unseres Vaters

Jakob - Jehuda, die preisen deine Brüder (1. Mose 49,8) - die wahrhaftigste Verwirklichung.

In Altona geboren, war er zehn Jahre lang der Schüler des Großen

Gaon, unseres Lehrers, unseres Herrn und Meisters Jakob Ettlinger seligen

Andenkens, dann

begann und vollendete er seine akademischen Studien in Berlin, wo er das

Rabbinerseminar des Herrn Rabbiner Dr. Hildesheimer – sein Licht leuchte

– frequentierte, und bei diesem, seinem hochverehrten Lehrer, in

doppelter Weise, als der Schüler eifrigsten einer und als Hauslehrer bei

dessen Kindern sieben Jahre tätig war, was ein selten inniges

Freundschaftsband mit dieser rühmlichst bekannten Familie bleibend zur

Folge hatte. – Tarnowitz, Frankfurt am Main, Biblis,

|

waren

seine segensreichen Wirkungskreise, bis er seit einem Jahre die Verwaltung

des hiesigen Bezirksrabbinates übernahm und in oben besagter Weise

verwaltete, dem Worte des Talmuds Jeruschalmi entsprechend… und nicht

nur die junge, tief betrübte Gattin, seit 14 Tagen Wöchnerin mit einem

zweiten Töchterchen, verliert einen treu hingebenden Gatten; die

Schwiegereltern einen Sohn im wahrhaftigsten Sinn des Wortes und der

einzige Bruder den treuesten Ratgeber. Am Heiligen Schabbat Paraschat Reeh

(Schabbat mit der Toralesung Reeh = 5. Mose 11,26 - 26,17, das

war Schabbat, 16. August 1884),

nachdem er seine Predigt beendet und (etwa im Vorgefühl des nahenden

Heimgangs -) den Vers 'bis hierher kommst du, und nicht weiter, und

hier stehe es dem Trotze deiner Wogen': darin

erwähnte, ereilte ihn das Krankenlager und schon am Mittwoch kehrte seine

reine Seele, nachdem sie nur 35 Jahre – jung an Tagen, aber reich an

Taten – hienieder gewaltet, zu den lichten Höhen zurück. waren

seine segensreichen Wirkungskreise, bis er seit einem Jahre die Verwaltung

des hiesigen Bezirksrabbinates übernahm und in oben besagter Weise

verwaltete, dem Worte des Talmuds Jeruschalmi entsprechend… und nicht

nur die junge, tief betrübte Gattin, seit 14 Tagen Wöchnerin mit einem

zweiten Töchterchen, verliert einen treu hingebenden Gatten; die

Schwiegereltern einen Sohn im wahrhaftigsten Sinn des Wortes und der

einzige Bruder den treuesten Ratgeber. Am Heiligen Schabbat Paraschat Reeh

(Schabbat mit der Toralesung Reeh = 5. Mose 11,26 - 26,17, das

war Schabbat, 16. August 1884),

nachdem er seine Predigt beendet und (etwa im Vorgefühl des nahenden

Heimgangs -) den Vers 'bis hierher kommst du, und nicht weiter, und

hier stehe es dem Trotze deiner Wogen': darin

erwähnte, ereilte ihn das Krankenlager und schon am Mittwoch kehrte seine

reine Seele, nachdem sie nur 35 Jahre – jung an Tagen, aber reich an

Taten – hienieder gewaltet, zu den lichten Höhen zurück.

Herr Dr.

Sondheimer aus Heidelberg eilte hierher, dem Verewigten, obgleich am

Monatsbeginn (Rosch Chodesch), doch einen warmen Nachruf zu widmen, und

wer möchte sich nicht gerne dem von ihm ausgesprochenen Wunsche anschließen,

dass Gott die tief betrübten Hinterbliebenen trösten und sich der

gebeugten jungen Witwe mit ihren unmündigen Kinderchen in seiner großen

Barmherzigkeit annehmen möchte! Der Tod wird verschlungen auf

ewig (Jesaja

25,8) und seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. C.G." |

Ausschreibung der Stelle des Rabbinatsvikars (1884)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Oktober 1884:

"Die in Folge Ablebens des Herrn Rabbiners Dr. Heilbut in Erledigung

gekommene Stelle eines Rabbinatsvikars des Herrn Bezirksrabbiners

Flehinger ist unter höherer Genehmigung wieder zu besetzen. Gehalt 1.500

Mark nebst ziemlich bedeutenden Nebengefällen und freier Wohnung.

Bewerber wollen sich innerhalb 4 Wochen unter Vorlage ihrer

Qualifikationszeugnisse bei dem Unterzeichneten melden. Ledige Bewerber

werden vorzugsweise berücksichtigt. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Oktober 1884:

"Die in Folge Ablebens des Herrn Rabbiners Dr. Heilbut in Erledigung

gekommene Stelle eines Rabbinatsvikars des Herrn Bezirksrabbiners

Flehinger ist unter höherer Genehmigung wieder zu besetzen. Gehalt 1.500

Mark nebst ziemlich bedeutenden Nebengefällen und freier Wohnung.

Bewerber wollen sich innerhalb 4 Wochen unter Vorlage ihrer

Qualifikationszeugnisse bei dem Unterzeichneten melden. Ledige Bewerber

werden vorzugsweise berücksichtigt.

Merchingen, den 27. Oktober 1884. Strauß, Bezirksältester." |

Ausschreibung der Stelle des Bezirksrabbinates Wertheim

- zusammen mit dem Bezirksrabbinat Merchingen (1885)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Oktober 1885: "Das Bezirksrabbinat Wertheim,

mit welchem die Verwaltung des Bezirksrabbinates Merchingen

verbunden ist, soll neu besetzt werden. Die festen Bezüge betragen 1800

bis 2000 Mark neben freier Dienstwohnung. Die Akzidenzien in dem

umfassenden Dienstbezirke (29 Gemeinden) sind nicht unerheblich. Die

Bestallung erfolgt mit der Bedingung, dass der Inhaber der Stelle im Falle

einer organisatorischen Änderung auf Verlangen der zuständigen Behörde

seinen Wohnsitz von Wertheim nach Mosbach

zu verlegen hätte. Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung einer

Darlegung des seitherigen Lebensganges, ferner der Nachweise über die

allgemeine wissenschaftliche und fachliche Ausbildung, sowie über

erlangte Autorisation zur Ausübung von Rabbinatsfunktionen und über die seitherige

Berufstätigkeit binnen 6 Wochen bei der unterzeichneten Behörde

einzureichen.

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Oktober 1885: "Das Bezirksrabbinat Wertheim,

mit welchem die Verwaltung des Bezirksrabbinates Merchingen

verbunden ist, soll neu besetzt werden. Die festen Bezüge betragen 1800

bis 2000 Mark neben freier Dienstwohnung. Die Akzidenzien in dem

umfassenden Dienstbezirke (29 Gemeinden) sind nicht unerheblich. Die

Bestallung erfolgt mit der Bedingung, dass der Inhaber der Stelle im Falle

einer organisatorischen Änderung auf Verlangen der zuständigen Behörde

seinen Wohnsitz von Wertheim nach Mosbach

zu verlegen hätte. Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung einer

Darlegung des seitherigen Lebensganges, ferner der Nachweise über die

allgemeine wissenschaftliche und fachliche Ausbildung, sowie über

erlangte Autorisation zur Ausübung von Rabbinatsfunktionen und über die seitherige

Berufstätigkeit binnen 6 Wochen bei der unterzeichneten Behörde

einzureichen.

Karlsruhe, den 15. Oktober 1885.

Großherzoglicher Badischer Oberrat der Israeliten. Der

Ministerial-Kommissär: Joos." |

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Über die 1869 eingerichtete, gemischt-konfessionelle

Volksschule in Merchingen (1870)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar

1870: "Merchingen (Baden), 15. Dezember (1870): Die 'Neue

Badische Landeszeitung' schreibt von hier: Seit dem 23. vorigen Monats

besteht hier eine gemischte Volksschule, hervorgehend aus der bisherigen

evangelischen und öffentlichen israelitischen Volksschule.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar

1870: "Merchingen (Baden), 15. Dezember (1870): Die 'Neue

Badische Landeszeitung' schreibt von hier: Seit dem 23. vorigen Monats

besteht hier eine gemischte Volksschule, hervorgehend aus der bisherigen

evangelischen und öffentlichen israelitischen Volksschule.

Ängstliche, vom Einflusse langjähriger Gewohnheit beherrschte Gemüter

suchten noch in der zwölften Stunde gegen die Errichtung der einheitlichen

Schule dadurch zu wirken, dass sie verbreiteten, es könne der

Religionsunterricht und die Sabbatfeier im Lehrplan nicht diejenige

Würdigung finden, wie solche im beiderseitigen Interesse der

Konfessionsgemeinden gewünscht wird, auch müssten die Verhältnisse der

bisher in getrennten Schulen unterrichten, aus verschiedenen Lebenskreisen

entnommenen Schuljugend zu heterogen erscheinen, dass nicht Unbilden etc.

daraus zu befürchten wären.

Diese Befürchtungen haben sich nicht verwirklicht. Ich freue mich

vielmehr konstatieren zu können, dass die kleine Schulbevölkerung in

größter Eintracht beisammen lebt, dass eine neue Tätigkeit, ein

Wissenseifer dieselbe beseelt, und viele der bis jetzt in getrennten

Schulen gewesenen Schüler in den Freistunden sich aufsuchen, um ihre

Aufgaben gemeinschaftlich zu machen.

Die Lehrer, von der erhöhteren Bedeutung der gemischten Schule

durchdrungen, wirken mit anerkennenswertem Gleiße und es gebührt endlich

dem Ortsschulrate das Verdienst, den Lehrplan mit der Einsicht geordnet zu

haben, dass der Religionsunterricht, ohne irgendwie zu stören, den beiden

Konfessionsteilen gerecht wird.

Dieses günstige Resultat der gemischten Schule hier, ist auch den

aufmerksamen Freunden der Schule nicht fremd geblieben und stimmt

dieselben zur Freude.

Man kommt zur Einsicht, dass die gemischte Volksschule dem Prinzipe des

Rechtsstaats gerecht wird, dass sie ein Fortschritt auf dem Gebiete des

sozialen Lebens ist, welches 'gleiches Recht für Alle' zur Devise hat;

dass dieses dem Kinde in der Schule eingepflanzte Rechtsbewusstsein

geeignet ist, den Jüngling vor Vorurteilen zu schützen und dem Manne

jene sittliche Kraft zu verleihen, welche ihn unbefangen in der

menschlichen Gesellschaft das Wahre und Rechte erstreben lässt.

Wir fügen diesem Artikel der 'Neuen Badischen Landeszeitung' hinzu, dass

im Gegensatze hiervon die Verwaltung unseres Religionsschulwesens besseren

Händen anvertraut sein müsste. Da herrscht eine Anarchie, bei Gemeinden

wie bei Lehrern, wie sie zu des seligen Eppstein Zeiten nicht denkbar

gewesen wäre. Die alte Bachurimsverdingzeit scheint im vollen

Anzuge.

Unsere sonstigen inneren Zustände, respektive die längst projektierte

und allseitig ventilierte neue Kirchenverfassung, wird noch längere Zeit,

ohne irgend Eines Verschulden, in ruhendem Zustande verbleiben

müssen." |

Ausschreibung der Kantor- und Schochetstelle (1882)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881: "Die

Kantor- und Schochetstelle dahier ist zu besetzen und werden Bewerber um

dieselbe eingeladen, unter Vorlage von Befähigungs- und Sittenzeugnissen

mit uns sich ins Benehmen zu setzen, mit dem Anfügen, dass solche

Bewerber, welche sich gleichzeitig über ihre Befähigung zur Erteilung

des Religionsunterrichts ausweisen können, zunächst Bevorzugung zu

gewärtigen haben. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881: "Die

Kantor- und Schochetstelle dahier ist zu besetzen und werden Bewerber um

dieselbe eingeladen, unter Vorlage von Befähigungs- und Sittenzeugnissen

mit uns sich ins Benehmen zu setzen, mit dem Anfügen, dass solche

Bewerber, welche sich gleichzeitig über ihre Befähigung zur Erteilung

des Religionsunterrichts ausweisen können, zunächst Bevorzugung zu

gewärtigen haben.

Merchingen, den 6. Juni 1882.

Der Synagogenrat. Strauss, Vorsteher." |

Zum Tod von Lehrer D. Callner (1909)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1909: "Merchingen,

Baden, 8. März (1909). Am 28. Februar wurde Lehrer D. Callner unter

großer Beteiligung zu Grabe getragen. Viele Freunde und Kollegen waren

von nah und fern herbeigeeilt, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen.

Der stattliche Trauerzug gab Kunde von der allgemeinen Beliebtheit des

Verstorbenen. Neben der Gattin und den Kindern verliert auch die Gemeinde

Merchingen in dem Heimgegangenen einen gewissenhaften, überzeugungstreuen

Lehrer; einen seltenen Vorsänger, der durch seine klangvolle Stimme,

getragen von wahrhafter Gottesfurcht, seine Gemeinde zu tiefster Andacht

zu stimmen verstand; einen vorzüglichen gewissenhaften Schochet; einen

bewährten Mohel (Beschneider), der als solcher in den entferntesten

Kreisen bekannt war; einen großen Talmudisten und selbstlosen edlen

Menschen. Am Grabe gab Herr Bezirksrabbiner Dr. Löwenstein der

Anerkennung und Würdigung all dieser Eigenschaften besonders dadurch

Ausdruck, dass er dem Heimgegangenen nachträglich den Ehrentitel Morenu

("unser Lehrer") verlieh. Herr Lehrer Scheuermann feierte im

Auftrag der badischen Lehrer den Verstorbenen durch warme Abschiedsworte.

Herr Lehrer Bravmann - Merchingen dankte namens der dortigen

Gemeinde für die 27-jährige segensreiche Wirksamkeit. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1909: "Merchingen,

Baden, 8. März (1909). Am 28. Februar wurde Lehrer D. Callner unter

großer Beteiligung zu Grabe getragen. Viele Freunde und Kollegen waren

von nah und fern herbeigeeilt, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen.

Der stattliche Trauerzug gab Kunde von der allgemeinen Beliebtheit des

Verstorbenen. Neben der Gattin und den Kindern verliert auch die Gemeinde

Merchingen in dem Heimgegangenen einen gewissenhaften, überzeugungstreuen

Lehrer; einen seltenen Vorsänger, der durch seine klangvolle Stimme,

getragen von wahrhafter Gottesfurcht, seine Gemeinde zu tiefster Andacht

zu stimmen verstand; einen vorzüglichen gewissenhaften Schochet; einen

bewährten Mohel (Beschneider), der als solcher in den entferntesten

Kreisen bekannt war; einen großen Talmudisten und selbstlosen edlen

Menschen. Am Grabe gab Herr Bezirksrabbiner Dr. Löwenstein der

Anerkennung und Würdigung all dieser Eigenschaften besonders dadurch

Ausdruck, dass er dem Heimgegangenen nachträglich den Ehrentitel Morenu

("unser Lehrer") verlieh. Herr Lehrer Scheuermann feierte im

Auftrag der badischen Lehrer den Verstorbenen durch warme Abschiedsworte.

Herr Lehrer Bravmann - Merchingen dankte namens der dortigen

Gemeinde für die 27-jährige segensreiche Wirksamkeit.

Zum Schlusse schilderte Lehrer E. Wertheimer als Spezialfreund des

Verklärten dessen Lehrtätigkeit und segensreiche Wirksamkeit. Auf

Anregung des Lehrers Wertheimer beschlossen die Bezirkskollegen, den

Verklärten - er ruhe in Frieden - noch dadurch besonders zu ehren,

dass sie während der Schloschim (Trauerzeit) einen Schiur

für denselben lernen. Das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Fahndung nach Isaak Fisch von Merchingen (1849)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 7. April 1849 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Karlsruhe. [Aufforderung] Der 16-jährige Isaak Fisch von

Merchingen, Bezirksamtes Adelsheim, soll wegen verschiedener

Unterschlagungen in Untersuchung gezogen werden; da dessen gegenwärtiger

Aufenthaltsort unbekannt ist, so wird er hiermit aufgefordert, sich binnen

drei Wochen anher zu stellen, um sich wegen des hier zur Last gelegten

Verbrechens zu verantworten, widrigens lediglich nach Lage der Akten gegen

ihn erkannt würde.

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 7. April 1849 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Karlsruhe. [Aufforderung] Der 16-jährige Isaak Fisch von

Merchingen, Bezirksamtes Adelsheim, soll wegen verschiedener

Unterschlagungen in Untersuchung gezogen werden; da dessen gegenwärtiger

Aufenthaltsort unbekannt ist, so wird er hiermit aufgefordert, sich binnen

drei Wochen anher zu stellen, um sich wegen des hier zur Last gelegten

Verbrechens zu verantworten, widrigens lediglich nach Lage der Akten gegen

ihn erkannt würde.

Zugleich werden sämtliche Gerichts- und Polizeibehörden ersucht, auf

Isaak Fisch, dessen Signalement hier beifolgt, zu fahnden und ihn auf

Betreten mit Laufpass hierher zu weisen.

Signalement. Große 2', Körperbau schwach, Gesichtsform rund, Nase

und Mund klein, Haare und Augen braun, Zähne gut.

Karlsruhe, den 26. März 1849. Großherzogliches Stadtamt."

|

Hinweis auf den in Merchingen geborenen späteren

Oberrabbiner von Luxemburg Isaac Blumenstein (1843 - 1903)

(eingestellt auf Grund einer Mitteilung von Holger

Hübner, Berlin)

Links:

Eintragung der Geburt und der Beschneidung von Isaak Blumenstein in einem

jüdischen Personenstandsregister Merchingen: HStA Stgt J 386 Bü 348 Bild

104, zugänglich über https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=5632.

Demnach ist Isaak Blumenstein als Sohn des Merchinger Schutzbürgers und

Handelsmann Joseph Blumenstein und seiner Frau Adelheid am 26. September

1843 in Merchingen geboren und wurde am 3. Oktober beschnitten; Zeugen der

Geburt und Beschneidung waren Metzgermeister Hayum Fleischhacker und

Handelsmann Abraham Heß; beurkundet von Bezirksrabbiner Zacharias Israel

Staadecker. Links:

Eintragung der Geburt und der Beschneidung von Isaak Blumenstein in einem

jüdischen Personenstandsregister Merchingen: HStA Stgt J 386 Bü 348 Bild

104, zugänglich über https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=5632.

Demnach ist Isaak Blumenstein als Sohn des Merchinger Schutzbürgers und

Handelsmann Joseph Blumenstein und seiner Frau Adelheid am 26. September

1843 in Merchingen geboren und wurde am 3. Oktober beschnitten; Zeugen der

Geburt und Beschneidung waren Metzgermeister Hayum Fleischhacker und

Handelsmann Abraham Heß; beurkundet von Bezirksrabbiner Zacharias Israel

Staadecker.

Rabbiner Dr. Isaac Blumenstein (geb. 26. September 1843 in Merchingen, gest. 3.

August 1903 in Luxemburg): Studium in Breslau; 1870 als Rabbinatskandidat

in Mannheim; seit 1871 Großrabbiner in Luxemburg.

Blumenstein hielt

den viel und teilweise falsch überlieferten

Feldgottesdienst zu Jom Kippur vor Metz im Deutsch-Französischen Krieg;

siehe dazu den Beitrag von Holger Hübner: Der Feldgottesdienst zu

Jom Kippur vor Metz 1870; erschienen in: Zeitschrift für Religions- und

Geistesgeschichte Jg. 63 2011 (Heft 2, April 2011) S. 105-121.

Hinweis: Zusammenfassung

des Beitrages von Holger Hübner (eingestellt als pdf-Datei). |

|

|

Darstellung des

Jom-Kippur-Gottesdienstes vor Metz 1870

mit Rabbiner Dr. Blumenstein, wie er nach der Darstellung

von Hermann Junker stattgefunden hat.

(Quelle

des Fotos)

|

Abbildung eines Erinnerungstuches an den

legendenhaft

ausgeschmückten Gottesdienst zu Jom Kippur vor Metz 1870 auf

dem Buch von Nachum T. Gidal: Die Juden in Deutschland von

der

Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Gütersloh 1988. |

| |

Artikel

zum Tod von Rabbiner Dr. Isaac Blumenstein in der Zeitschrift "Im

deutschen Reich" vom August 1898 S. 298: "Luxemburg, 9.

August (1898). Im eben vollendeten 60. Lebensjahr ist am 3. dieses Monats

der Rabbiner Dr. I. Blumenstein plötzlich am Herzschlage verstorben. Als

der einzige offizielle jüdische Feldprediger während des Krieges

1870/71, war er es, welcher jenen jüdischen Feldgottesdienst abhielt,

welcher durch das Bild 'Jom Kippur im Felde' weithin bekannt worden ist.

In Anbetracht seiner Dienste während jenes Feldzugs wurde ihm das Eiserne

Kreuz am weißen Bande verliehen. In Luxemburg, wo er 32 Jahre segensreich

gewirkt hat, erfreute er sich allgemeiner Verehrung. Der hiesige nationalliberale

'Volksbote' schreibt: 'Am Leichenzuge, der sich von der Synagoge aus

bewegte, nahmen teil Vertreter der Regierung, des Staatsrates, der

Deputiertenkammer, der Obergerichtshofes, des Bezirksgerichtes, der

Staatsanwaltschaften, der Bureaus der Stadtrates, der Militärbehörden,

der Presse usw. usw. Das Konsistorium war vollzählig erschienen; ebenso

war die hiesige Loge, deren Mitglied er gewesen, sehr zahlreich vertreten.

Eine vielhundertköpfige Menschenmenge aller Stände und aller

Konfessionen angehörend, bildete den Schluss des Leichenzuges.' Der

Bericht schließt mit den Worten: 'Sein Andenken wird nicht bloß bei

seinen Religionsgenossen, sondern auch bei allen Andersgläubigen stets gesegnet

bleiben!'" Artikel

zum Tod von Rabbiner Dr. Isaac Blumenstein in der Zeitschrift "Im

deutschen Reich" vom August 1898 S. 298: "Luxemburg, 9.

August (1898). Im eben vollendeten 60. Lebensjahr ist am 3. dieses Monats

der Rabbiner Dr. I. Blumenstein plötzlich am Herzschlage verstorben. Als

der einzige offizielle jüdische Feldprediger während des Krieges

1870/71, war er es, welcher jenen jüdischen Feldgottesdienst abhielt,

welcher durch das Bild 'Jom Kippur im Felde' weithin bekannt worden ist.

In Anbetracht seiner Dienste während jenes Feldzugs wurde ihm das Eiserne

Kreuz am weißen Bande verliehen. In Luxemburg, wo er 32 Jahre segensreich

gewirkt hat, erfreute er sich allgemeiner Verehrung. Der hiesige nationalliberale

'Volksbote' schreibt: 'Am Leichenzuge, der sich von der Synagoge aus

bewegte, nahmen teil Vertreter der Regierung, des Staatsrates, der

Deputiertenkammer, der Obergerichtshofes, des Bezirksgerichtes, der

Staatsanwaltschaften, der Bureaus der Stadtrates, der Militärbehörden,

der Presse usw. usw. Das Konsistorium war vollzählig erschienen; ebenso

war die hiesige Loge, deren Mitglied er gewesen, sehr zahlreich vertreten.

Eine vielhundertköpfige Menschenmenge aller Stände und aller

Konfessionen angehörend, bildete den Schluss des Leichenzuges.' Der

Bericht schließt mit den Worten: 'Sein Andenken wird nicht bloß bei

seinen Religionsgenossen, sondern auch bei allen Andersgläubigen stets gesegnet

bleiben!'" |

| Vgl. Online-Informationen

über die Großrabbiner von Luxemburg |

Zum Tod von Abraham Strauß (1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1892: "Merchingen,

Anfang Elul. Tiefe Trauer bemächtigte sich unserer Gemeinde durch

den plötzlichen Tod des Herrn Abraham Strauß. Er war bei Juden

und Christen belliebt, hoch geachtet wegen seiner Einfachheit, seiner Hochherzigkeit

und Mildtätigkeit, er war Jedem ein treuer Berater, ein neidloser,

opferfreudiger Freund, ein Vater der Witwen und Waisen. Schmerzlich ist

daher für uns dieser Verlust. Von seinem ersten Auftreten bis zu seinem

Ende hat er sich um unsere jüdische und politische Gemeinde verdient

gemacht. Schon früher, noch als junger Mann, zur Zeit der Vorstandschaft

seines seligen Vaters, Lazarus Strauß - er ruhe in Frieden -

führte er im gerechten Eifer für die Erhaltung des wahren Judentums die

Feder siegreich gegen die Neologie, und später, als jener nach fünfzigjähriger

kraftvoller, segensreicher Tätigkeit das Zeitliche segnete, wurde diese

Einstimmung zum Leiter der Gemeinde und des Bezirks berufen. Seiner

unermüdlichen Tatkraft verdankte unser Bezirk die Wahl der frommen

Rabbinen, des Dr. Louis Heilbut - das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen - für Merchingen, und nach dessen frühem Hinscheiden die des

jetzigen Bezirksrabbiners in Mosbach,

Herrn Dr. Löwenstein, Erfolge. Solche glaubenseifrige Männer berief er

an die Spitze der Bezirke in dem zielbewussten Streben, in den Gemeinden

den religiösen, frommen Sinn unter den Lehrern und Haushaltsvorständen

zu erhalten und aus den Kindern eine Generation heranzubilden, die im

schweren Kampfe mit den Neuerungen der heutigen Zeit festhält an Tora und

Gebot. So wird keiner der heiligen Gebräuche hier seitdem

vernachlässigt, alle jüdischen Institutionen werden aufs äußerste

beobachtet und aufrecht erhalten. War doch auf die Instandhaltung des Eruw,

der Mikwe, der Schechita sein Augenmerk besonders scharf

gerichtet. Dass diese Leistungen den besten Erfolg hier aufzuweisen haben,

muss man dem Einfluss seiner Persönlichkeit zuschreiben, einer Macht, die

er sich erworben durch seine Beliebtheit, seine gewissenhafte

Pflichterfüllung, seine im tiefsten Innern empfundene Überzeugung, die

eines jeden Gegners Widerspruch ausschloss und die Gesinnungstreuen nie

ermüden ließ. Denn wie er im öffentlichen Leben wirkte, so war er auch

im eigenen Hause strengstens einer, der sich genau an die Gebote hielt.

Er war ein fleißiger Besucher unserer Synagoge und befolgte die Gebote

ebenso streng und ernst, wie er sie seine Familie lehrte, und diese wusste

und verstand seine Ansichten hochzuschätzen. War er ja der beste,

liebevollste Gatte, der streng-gute Vater, der angenehme Verwandte, wie er

sich denn überhaupt in seinem ganzen Leben durch seine offenkundige

Liebenswürdigkeit ausgezeichnet. So hat denn Herr Dr. Löwenstein wohl

mit vollem Recht in seiner tief empfundenen Rede am Grabe des Freundes dem

Dahingeschiedenen nachgerufen: 'Die achtundsechzig Jahre Deines Lebens,

teuerer Freunde, waren ein wahres 'Leben' eines echten Jehudi.

Mögen die, die Dir nahe standen, Dir gleichen'. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens. D.K." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1892: "Merchingen,

Anfang Elul. Tiefe Trauer bemächtigte sich unserer Gemeinde durch

den plötzlichen Tod des Herrn Abraham Strauß. Er war bei Juden

und Christen belliebt, hoch geachtet wegen seiner Einfachheit, seiner Hochherzigkeit

und Mildtätigkeit, er war Jedem ein treuer Berater, ein neidloser,

opferfreudiger Freund, ein Vater der Witwen und Waisen. Schmerzlich ist

daher für uns dieser Verlust. Von seinem ersten Auftreten bis zu seinem

Ende hat er sich um unsere jüdische und politische Gemeinde verdient

gemacht. Schon früher, noch als junger Mann, zur Zeit der Vorstandschaft

seines seligen Vaters, Lazarus Strauß - er ruhe in Frieden -

führte er im gerechten Eifer für die Erhaltung des wahren Judentums die

Feder siegreich gegen die Neologie, und später, als jener nach fünfzigjähriger

kraftvoller, segensreicher Tätigkeit das Zeitliche segnete, wurde diese

Einstimmung zum Leiter der Gemeinde und des Bezirks berufen. Seiner

unermüdlichen Tatkraft verdankte unser Bezirk die Wahl der frommen

Rabbinen, des Dr. Louis Heilbut - das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen - für Merchingen, und nach dessen frühem Hinscheiden die des

jetzigen Bezirksrabbiners in Mosbach,

Herrn Dr. Löwenstein, Erfolge. Solche glaubenseifrige Männer berief er

an die Spitze der Bezirke in dem zielbewussten Streben, in den Gemeinden

den religiösen, frommen Sinn unter den Lehrern und Haushaltsvorständen

zu erhalten und aus den Kindern eine Generation heranzubilden, die im

schweren Kampfe mit den Neuerungen der heutigen Zeit festhält an Tora und

Gebot. So wird keiner der heiligen Gebräuche hier seitdem

vernachlässigt, alle jüdischen Institutionen werden aufs äußerste

beobachtet und aufrecht erhalten. War doch auf die Instandhaltung des Eruw,

der Mikwe, der Schechita sein Augenmerk besonders scharf

gerichtet. Dass diese Leistungen den besten Erfolg hier aufzuweisen haben,

muss man dem Einfluss seiner Persönlichkeit zuschreiben, einer Macht, die

er sich erworben durch seine Beliebtheit, seine gewissenhafte

Pflichterfüllung, seine im tiefsten Innern empfundene Überzeugung, die

eines jeden Gegners Widerspruch ausschloss und die Gesinnungstreuen nie

ermüden ließ. Denn wie er im öffentlichen Leben wirkte, so war er auch

im eigenen Hause strengstens einer, der sich genau an die Gebote hielt.

Er war ein fleißiger Besucher unserer Synagoge und befolgte die Gebote

ebenso streng und ernst, wie er sie seine Familie lehrte, und diese wusste

und verstand seine Ansichten hochzuschätzen. War er ja der beste,

liebevollste Gatte, der streng-gute Vater, der angenehme Verwandte, wie er

sich denn überhaupt in seinem ganzen Leben durch seine offenkundige

Liebenswürdigkeit ausgezeichnet. So hat denn Herr Dr. Löwenstein wohl

mit vollem Recht in seiner tief empfundenen Rede am Grabe des Freundes dem

Dahingeschiedenen nachgerufen: 'Die achtundsechzig Jahre Deines Lebens,

teuerer Freunde, waren ein wahres 'Leben' eines echten Jehudi.

Mögen die, die Dir nahe standen, Dir gleichen'. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens. D.K." |

Zum Tod von Karoline Strauß (1907)

Meldung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2.

August 1907: "Merchingen. Hier starb im hohen Alter von 103 Jahren

Frau Karoline Strauß. Sie war gesund bis ans Ende."

Meldung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2.

August 1907: "Merchingen. Hier starb im hohen Alter von 103 Jahren

Frau Karoline Strauß. Sie war gesund bis ans Ende." |

Auszeichnung für Emanuel Strauß in Osterburken

(1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908:

"Osterburken, 28. Dezember (1908). Der Großherzog von Baden verlieh

dem Bezirksältesten, Herrn Emanuel Strauß hier, das Verdienstkreuz des

Ordens vom Zähringer Löwen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908:

"Osterburken, 28. Dezember (1908). Der Großherzog von Baden verlieh

dem Bezirksältesten, Herrn Emanuel Strauß hier, das Verdienstkreuz des

Ordens vom Zähringer Löwen." |

60. Geburtstag des aus Merchingen

stammenden Landauer Kantors und Lehrers Willy Steinem (1928)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni

1928: "60. Geburtstag. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni

1928: "60. Geburtstag.

Unser langjähriges, treu bewährtes

Vereinsmitglied, Herr Oberkantor und Lehrer Willy Steinem in Landau

(Pfalz), feierte am 18. Mai seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass

wurden ihm seitens seiner dankbaren Gemeinde und anderer Korporationen

wohlverdiente Ehrungen zuteil. Ist er doch nicht nur ein tüchtiger

Schulmann, sondern, mit prächtigem Bariton ausgestattet, auch ein

anerkannter Künstler auf dem Gebiete des synagogalen Gesanges. Steinems

Wiege stand in Merchingen (Baden). Früh verwaist, wurde er im

hause des Lehrers Oppenheimer in Arnstein

(Unterfranken) erzogen, besuchte dortselbst die Präparandenschule,

sodann das staatliche Schullehrerseminar in Würzburg. Nachdem er einige

Jahre in Kirn an der Nahe und Wiesbaden amtierte, wurde er an die

Kultusgemeinde Landau berufen, woselbst er nun über 3 Jahrzehnte

segensreich wirkt. Weit über den Kreis seiner Amtstätigkeit hinaus ist

er in allen Schichten der Bevölkerung als charaktervoller Mann geachtet

und geehrt, ob seines sonnigen Gemüts und unverwüstlichen Humors,

besonders von seinen Kollegen geschätzt und geliebt. A.St. –

U." |

Max Mai beendet seine Tätigkeit als Bezirksältester (1936)

Mitteilung

im "Israelit" vom 4. November 1936: "Hainstadt

(Baden), 1. November (1936). Herr Synodalabgeordneter und Synagogenrat

Moritz Rosenbaum wurde anstelle des ausgeschiedenen Herrn Max Mai

- Merchingen zum Bezirksältesten ernannt." Mitteilung

im "Israelit" vom 4. November 1936: "Hainstadt

(Baden), 1. November (1936). Herr Synodalabgeordneter und Synagogenrat

Moritz Rosenbaum wurde anstelle des ausgeschiedenen Herrn Max Mai

- Merchingen zum Bezirksältesten ernannt." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige des Manufaktur- und

Herrenkonfektions-Geschäftes von N. Kahn (1907)

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 29. März 1907: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 29. März 1907:

"Für mein am Samstag und Feiertagen geschlossenes Manufaktur- und

Herren-Konfektions-Geschäft suche ich per 1. Mai einen Lehrling

aus achtbarer Familie mit guter Schulbildung.

Gebrüder Eisinger Nachfolge. Inh. N. Kahn. Merchingen

(Baden)." |

|

Kennkarten

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarten

des in Merchingen

geborenen Joel Emrich |

|

|

| |

Kennkarte (Main 1939)

für Joel (Julius) Emrich (geb. 9. Juni 1867 in Merchingen),

Kaufmann,

wohnhaft in Mainz; am 27. September 1942 deportiert ab Darmstadt in

das Ghetto Theresienstadt,

wo er am 18. März 1943 umgekommen ist |

|

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

1737 erwarben die jüdischen Familien das Haus einer nichtjüdischen Familie, das sie zu einer Synagoge umbauten. Damals gab es bereits 40 jüdische Haushaltungen am Ort mit zusammen 210 Personen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude umgebaut oder durch einen Neubau ersetzt. Akten zur Merchinger Synagoge konnten bislang nicht gefunden werden, sodass ihre Baugeschichte nicht nachgezeichnet werden kann.

Einige Nachrichten von Interesse liegen aus der Zeit Ende der 1850er-Jahre vor, als von Merchingen als Sitz des Bezirksrabbinates einige verändernde Impulse ausgingen, die das gottesdienstliche Leben in den Synagogen des Bezirks bestimmen sollten. Zunächst jedoch verhielt sich das Merchinger Rabbinat wie die meisten Landrabbinate gegenüber den in den größeren Städten durchgeführten Reformen sehr zurückhaltend. Bis zu seinem Tod im August 1857 war Zacharias Staadecker 25 Jahre lang Bezirksrabbiner in Merchingen. Er gehörte der Gruppe der strenggläubigen Rabbiner an, den ein umfassendes rabbinisches Wissen, aber keine Reformfreudigkeit auszeichnete. Darin war er sich einig mit dem im benachbarten württembergischen Berlichingen amtierenden, gleichfalls streng konservativen Rabbiner Hirsch Berlinger. Beide verband eine enge Freundschaft. Mit der Wahl des Nachfolgers von Staadecker am 27. Dezember 1857 sollte sich jedoch schnell einiges ändern. Die 17 Vorsteher des Rabbinatsbezirkes Merchingen sprachen sich einstimmig für den jungen, aus Heidelberg stammenden Rabbiner Dr. Julius Fürst aus. Diese Wahl wurde damals im ganzen Land als Sensation empfunden, da man annahm, der Merchinger Bezirk würde wiederum "einen Mann von altem Schrot und Korn" wählen. So war man nach Meinung der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" (15.3.1858) auch im Rabbinat Merchingen "zur Überzeugung gelangt, dass ein Rabbiner mehr als Talmud kennen muss, wenn er seiner hohen Aufgabe zeitgemäß entsprechen soll".

Dr. Fürst sah nach seinem Dienstantritt auch sogleich einen besonderen Schwerpunkt darin, in den Gemeinden seines Bezirkes die Gottesdienste behutsam zu reformieren. Dazu gehörten die Einführung deutscher Gebete und des Gemeindegesangs sowie der "angemessene" Vortrag der Gebete. Auch die Konfirmation als gemeinsame Feier einer Jahrgangsgruppe befürwortete er in den Gemeinden. Am Wochenfest (Schawuot) Anfang Juni 1859 wurde eine solch gemeinsame Feier auch erstmals in der Merchinger Synagoge gefeiert. Die Merchinger Gemeinde machte Fürsts Reformen insgesamt gerne mit. Unterstützt wurde er auch von einem vor seinem Dienstantritt in Merchingen gegründeten jüdischen Männergesangverein. An den Schabbaten hielt er nachmittags eine deutsche Predigt, die von der Gemeinde gerne gehört wurde.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge von auswärtigen Nationalsozialisten zerschlagen. Der jüdische Kantor Bravmann und seine Frau wurden schwer misshandelt, konnten aber bald darauf auswandern. Am 5. Februar 1940 kaufte die bürgerliche Gemeinde das Synagogengebäude für 2.400 RM, das danach als Behelfsturnhalle zweckentfremdet wurde.

Nach 1945 wurde das Gebäude von alliiertem Militär beschlagnahmt und der Jüdischen Vermögensverwaltung (JRSO) übertragen. Da der Verkauf der Synagoge unter Zwang zustande kam, hatte die Gemeinde Merchingen auf Grund eines vor dem Amtsgericht Mannheim geschlossenen Vergleichs 1950 noch einmal 6.000 DM nachzuzahlen. Noch im selben Jahr wurde die ehemalige Synagoge für 4.000 DM an die katholische Kirchengemeinde Hüngheim verkauft, die hierin ihre Filialkirche in Merchingen einrichtete. Angebaut wurde ein kleiner Kirchturm mit zwei Glocken. 1951 wurde die Kirche eingeweiht. 1975 bis 1977 ist eine umfassende Erneuerung des Gebäudes vorgenommen worden. Hierbei fand man in der Dachverschalung eine Genisa mit Resten von religiösen Schriften, Schächtmessern und anderen Ritualien. Von den Funden blieb jedoch offenbar nichts erhalten.

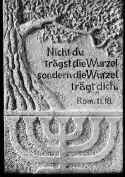

Auf Anregung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Heidelberg (Initiator war Vorstandsmitglied Pfarrer Herbert Duffner) wurde am 6. November 1983 an der ehemaligen Synagoge ein Gedenkstein enthüllt, den der Osterburkener Künstler Bernhard Reißfelder geschaffen hat. Der damalige badische Landesrabbiner Dr. Nathan P. Levinson sprach von der jüdischen Seite. Wenige Wochen später wurde der Gedenkstein durch eine Bronzetafel ergänzt.

Adresse der ehemaligen Synagoge:

Buchenweg 15

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische Fotos sind nicht bekannt,

Hinweise bitte an den

Webmaster von "Alemannia Judaica",

E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Foto um 1965:

(Quelle: Hundsnurscher/

Taddey

s. Lit. Abb. 148) |

|

| |

Ehemalige Synagoge, jetzt Kirche: der Turm wurde erst Anfang der 1950er

angebaut |

| |

|

Fotos im Dezember 1983:

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Aufnahme ähnlich wie oben |

anderer Blickwinkel |

| |

|

|

|

|

|

Innenaufnahme im Dezember 1983

(Weihnachtsbäume) |

Blick nach Osten |

Innenaufnahme

|

| |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Gedenktafel |

Hinweistafel |

| |

|

|

Fotos 2003:

(Fotos: Hahn bzw.

D. Bluthardt (B),

Aufnahmedatum 2.9.2003) |

|

|

| |

Blick vom jüdischen Friedhof

zur

ehemaligen Synagoge (B) |

Die ehemalige Synagoge (B) |

| |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Seitenansicht (von Süden) |

Seitenansicht (von Norden) |

| |

|