|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Hainstadt (Stadt Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Hinweise: es gab auch in

Hainstadt am Main einige jüdische Familien, es kommt u.U. zu Verwechslungen.

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem

zum Ritterkanton Odenwald gehörenden und als mainzisches, zum Teil würzburgisches

Lehen im Besitz unterschiedlicher Adelsfamilien befindlichen Hainstadt bestand

eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16.

Jahrhunderts zurück. Um 1600 waren bereits zehn bis zwölf jüdische

Familien am Ort. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden in dem bis Anfang des

19. Jahrhunderts zwischen den genannten unterschiedlichen Grundherrschaften

aufgeteilten Ort einige aus Buchen ausgewiesene Juden aufgenommen.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts (1747) lebten im Teil des Hochstiftes Würzburg

zehn, im Teil der Freiherren von Rüdt acht jüdische Familien. 1803 zählte man

insgesamt 28 Familien.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825 160 jüdische Einwohner (13,2 % von insgesamt 1.214 Einwohnern),

Höchstzahl um 1839 mit 249 Personen, 1860 161 jüdische Einwohner,

1875 143 (12,4 % von 1.152), 1887 135, 1892 106 (in 23 Familien), 1900 93 (9,4 % von 992,

in 13 Familien), 1910 59 (5,6 %

von 1.056). Die jüdischen Familien lebten vom Handel, teilweise mit den

Erzeugnissen der noch im 19. Jahrhunderten blühenden Hainstädter

Leinenweberei.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.),

eine jüdische Schule (jüdische Konfessionsschule/Volksschule von 1820 bis 1869,

danach Religionsschule) und

ein rituelles Bad (zunächst im Keller der alten Synagoge, seit 1840 im Haus des

Abraham Kaufmann in der Hornbacher Straße 17, nicht erhalten). Als Lehrer

werden genannt: um 1881/1901 J. Israel (dazwischen um 1887 Lehrer A. Liberles;

unter Lehrer Israel 1892 25 Kinder an der Religionsschule, 1903 15), bis 1909 Isaak Rabinowitz (danach in

Odenheim), ab 1909

Simon Schereschewski.

1827

wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Merchingen zugeteilt. Die Toten der

Gemeinde wurden im Friedhof

in Bödigheim bzw. auch in Hardheim beigesetzt. Im 19. Jahrhundert gab es zwei jüdische

Wirtschaften, die auch Zimmer für die Unterkunft wandernder Betteljuden bereit

hielten.

An jüdischen Vereinen wird 1881 eine Chebrath Talmud Thora

(Talmud-Tora-Verein)

genannt, ein Israelitischer Jünglingsverein (1892/1903 unter Leitung von J.

Klein), ab 1911 ein Israelitischer Jugendverein (zusammen mit Buchen). Von den

Gemeindevorstehern werden in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts/Anfang

20. Jahrhundert erwähnt: um 1886/87

Jacob Neuberger, um 1870/1887 Feist Kaufmann, um 1892 F. Neuberger und J. Klein,

um 1903 H. Lißberger, Emanuel Israel und J. Israel, um 1910 Emanuel Israel.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Albert

Neuberger (geb. 18.9.1884 in Hainstadt, gef. 2.3.1915). Sein Name findet sich

auf dem Kriegerehrenmal 1914-18 der Gemeinde Hainstadt sowie auf dem

Gefallenendenkmal des jüdischen Friedhofes in Bödigheim. Vermutlich auch aus

diesem Hainstadt (nicht aus dem hessischen Hainstadt)

stammt der gleichfalls gefallene Hermann Kaufmann (geb. 9.7.1885 in

Hainstadt, gef. 6.6.1918). Verschiedene der jüdischen Kriegsteilnehmer erhielten

für ihren Kriegseinsatz Auszeichnungen: der soeben genannte Landsturmmann

Hermann Kaufmann sowie Julius Hofmann (Sohn von Synagogenrat Bernhard Hofmann)

erhielten das Eiserne Kreuz (EK) II; Alfred Kaufmann (aus Hainstadt, vor seiner

Militärzeit Lehrer in Grünsfeld) erhielt

das Bayerische Militärverdienstkreuz zweiter Klasse mit Krone und Schwertern,

dazu Ernennung zum Unteroffizier.

Um 1925, als zur Gemeinde noch 43 Personen gehörten (3.9 % der

Einwohnerschaft) waren Vorsteher der jüdischen Gemeinde: Josef Neuberger,

Heinrich Mannheimer und Moritz Rosenbaum. Lehrer Schwarzenberger aus Bödigheim

erteilte den damals noch sechs schulpflichtigen jüdischen Kindern

Religionsunterricht. 1932 waren die Vorsteher Josef Neuberger und Willi

Kaufmann. Moritz Rosenbaum war Schriftführer und Schatzmeister der Gemeinde.

Die Vorbeterdienste übernahmen in der Synagoge Moritz Rosenbaum und Eugen

Neuberger. Als Lehrer kam aus Buchen

Willi Wertheimer um die im Schuljahr noch vier schulpflichtigen jüdischen

Kinder zu unterrichten.

1933 lebten noch 38 jüdische Personen am Ort. Im Besitz jüdischer

Familien waren noch die folgenden Handels- und Gewerbebetriebe:

Pferdehandlung Max Hofmann (Brunnenstraße 4 mit Scheuer und Stall in der

Ziegeleistraße 1), Uhrmacher Lazarus Kaufmann (Buchener Straße 20), Landwirt

Willi Kaufmann (Bürgermeister-Keller-Straße 5 mit Scheuer in der Bürgermeister-Keller-Straße

8), Zigarren- und Patentartikelhandel Julius Mannheimer (Buchener Straße 17),

Viehhandlung Eugen Neuberger (Hornbacher Straße 6), Viehhandlung, Öl- und

Fetthandlung Josef Neuberger (Buchener Straße 6), Manufakturwarenhandlung Fanny

und Moritz Rosenbaum (Hornbacher Straße 13 und 15). Weitere Wohnhäuser

in jüdischem Besitz waren: Wohnhaus Frieda Hirschberger (Buchener Straße 12),

Wohnhaus Karoline Hofmann (Buchener Straße 10), Wohnhaus Heinrich Zimmern (Hornbacher

Straße 6), Wohnhaus Klara Kaufmann geb. Oppenheimer (Brunnenstraße 3).

Nach 1933 sind auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien mehrere der jüdischen Einwohner

vom Ort verzogen oder sind ausgewandert. 20 Personen konnten in die USA

emigrieren, 7 starben noch am Heimatort. Beim Novemberpogrom 1938 wurde

die Synagoge geschändet und demoliert (siehe unten). Die letzten sechs jüdischen

Einwohner wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert.

Von den in Hainstadt geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lina Bär geb. Lissberger

(1879), Amelie Bloch geb. Israel (1874), Ella Freilich geb. Hofmann (1896), Emil

Gundersheimer (1871), Frieda Hirschberger (1880), Else Hofmann (1898), Karoline

Hofmann geb. Zwang (1863), Klara Hofmann (1887), Sofie Hofmann (1898), Berta

Kaufmann geb. Zwaab (1882), Ida Kaufmann geb. Neuberger (1881), Karoline (Lina)

Kaufmann geb. Jeremias (1866), Lazarus Kaufmann (1859), Mina (Minna) Kaufmann

geb. Kaufmann (1866), Simon Kaufmann (1861), Abraham Neuberger (1872), Mina Sänger geb. Israel (1877), Karoline

Sommer (1878), Flora Würzburger geb. Israel (1890).

Hinweis: die aus den Familien Rollmann und Löb umgekommenen jüdischen

Personen stammen aus dem hessischen

Hainstadt (Ortsteil von Hainsburg, Kreis Offenbach am Main).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Kurze Gemeindebeschreibung (1931)

Artikel im

"Israelitischen Familienblatt" vom 2. Juli 1931: "Hainstadt, 600

Einwohner, ca. 35 jüdische Seelen. Die Gemeinde mag etwa 200 Jahre bestehen,

wird 1745 als Ort eigener Synagoge genannt, besitzt um die Mitte des 19.

Jahrhunderts sogar eine jüdische Volksschule, die nicht mehr besteht. 1900

hatte die Gemeinde etwa 70 Seelen, 1918 noch 60, 1924 noch 43, heute mögen

es rund 35 sein. Sie besitzen eigene Synagoge, aber keinen eigenen Lehrer

mehr und werden von Lehrer Wertheimer in

Buchen betreut. Friedhof in Hardheim.

Von Buchen aus 1 3/4 Stunden, von Hainstadt 1 1/2 Stunden entfernt liegt Artikel im

"Israelitischen Familienblatt" vom 2. Juli 1931: "Hainstadt, 600

Einwohner, ca. 35 jüdische Seelen. Die Gemeinde mag etwa 200 Jahre bestehen,

wird 1745 als Ort eigener Synagoge genannt, besitzt um die Mitte des 19.

Jahrhunderts sogar eine jüdische Volksschule, die nicht mehr besteht. 1900

hatte die Gemeinde etwa 70 Seelen, 1918 noch 60, 1924 noch 43, heute mögen

es rund 35 sein. Sie besitzen eigene Synagoge, aber keinen eigenen Lehrer

mehr und werden von Lehrer Wertheimer in

Buchen betreut. Friedhof in Hardheim.

Von Buchen aus 1 3/4 Stunden, von Hainstadt 1 1/2 Stunden entfernt liegt

Walldürn..." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1870 /

1907 /

1909 / 1910

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1870:

"Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist

vakant und bis 1. Januar 1871 zu besetzen, da der bisherige Lehrer

gänzlich aus dem Lehrfache tritt. Die Stelle ist verbunden mit einem

jährlichen Gehalt von Gulden 265 für den Religionsunterricht, Gulden 35

für den Vorsängerdienst, dem gesetzlichen Schulgelde von 22 Schülern,

freier Wohnung und den üblichen nicht unbedeutenden Nebengefällen.

Rezipierte Schulkandidaten wollen sich baldigst unter Anschluss von

Zeugnissen beim unterzeichneten Vorstande melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1870:

"Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist

vakant und bis 1. Januar 1871 zu besetzen, da der bisherige Lehrer

gänzlich aus dem Lehrfache tritt. Die Stelle ist verbunden mit einem

jährlichen Gehalt von Gulden 265 für den Religionsunterricht, Gulden 35

für den Vorsängerdienst, dem gesetzlichen Schulgelde von 22 Schülern,

freier Wohnung und den üblichen nicht unbedeutenden Nebengefällen.

Rezipierte Schulkandidaten wollen sich baldigst unter Anschluss von

Zeugnissen beim unterzeichneten Vorstande melden.

Hainstadt (Großherzoglich Badisches Bezirksamt Buchen), den 22. November

1870.

Feist Kaufmann". |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 5. September 1907: "Vakanz. Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 5. September 1907: "Vakanz.

Die mit einem festen Gehalt von 900 Mk., Nebengefällen von 2—300 Mk. nebst

100 Mk. aus Filialdienst und freier Wohnung verbundene

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle

in Hainstadt ist auf 15. Oktober dieses Jahres zu besetzen. Geeignete

Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Zeugnisabschriften baldigst uns zusenden.

Mosbach (Bad.), 2. Septbr.

Die Bezirks-Synagoge. Dr. Löwenstein."

|

| |

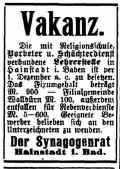

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1909: "Vakanz. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1909: "Vakanz.

Die mit Religionsschule, Vorbeter und Schächterdienst verbundene Lehrerstelle

in Hainstadt in Baden ist per 1. Dezember dieses Jahres zu besetzen. Das

Fixumgehalt beträgt Mark 900 - Filialgemeinde

Walldürn Mark 100,

außerdem entfallen für Nebenverdienste Mark 5-600. Geeignete Bewerber

belieben sich an den Unterzeichneten zu wenden.

Der Synagogenrat Hainstadt in Baden." |

|

|

Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. Mai 1910: "Die mit

Religionsschule, Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. Mai 1910: "Die mit

Religionsschule, Vorbeter- und Schächterdienst verbundene

Lehrerstellen

Hainstadt in Baden ist durch Abberufung des Herrn Lehrer Hobel

durch Großherzoglichen Oberschulrat Karlsruhe in den Volksschuldienst frei

geworden und ist dieselbe per sofort zu besetzen. Das Fixumgehalt beträgt Mk.

900, Filialgemeinde Walldürn Mk.

100, Nebengefälle Mk. 500 nebst freier Wohnung. Geeignete Bewerber Belieben

sich an den unterzeichneten Synagogenrat zu wenden.

Der Synagogenrat.

Emanuel Israel, Hainstadt in Baden. " |

Lehrer Isaak Rabinowitz wechselt nach Odenheim (1909)

Artikel im

"Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember 1909: "Mitteilungen.

Aus Baden. Herr Lehrer Isaak Rabinowitz in Hainstadt wurde

nach Odenheim bei Bruchsal versetzt. Die

Religionsschulstelle Hainstadt ist dem Herrn Hobel aus

Tauberbischofsheim nach

Ableistung seiner Militärpflicht vom großherzoglichen Oberrat übertragen

worden." Artikel im

"Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember 1909: "Mitteilungen.

Aus Baden. Herr Lehrer Isaak Rabinowitz in Hainstadt wurde

nach Odenheim bei Bruchsal versetzt. Die

Religionsschulstelle Hainstadt ist dem Herrn Hobel aus

Tauberbischofsheim nach

Ableistung seiner Militärpflicht vom großherzoglichen Oberrat übertragen

worden." |

Lernen bei Lehrer Simon Schereschewski (1915)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1915: "Hainstadt, 28. März

(1915). Vor kurzem wurde unseren Schülern und deren Vätern eine große

Freude zuteil. Im Hause unseres Lehrers, Herrn Simon Schereschewski, wo

wir regelmäßig am Schabbat unseren Schiur

Mischnaot (Lernstunde zu Abschnitten aus der Mischna / Talmud) lernen,

konnten wir den Schiur über den

(Mischna-Traktat) Berachot

(Segenssprüche) abhalten. Dass wir das Pensum nicht nur durchgenommen,

sondern auch verarbeitet haben, beweisen die vielen Stellen, die geläufig

und verständnisvoll vorgetragen wurden. Viele Toraworte unseres Herrn

Lehrers verschönerten die Feier. Wie bei jedem Abschluss fand auch bei

uns gleichzeitig die Einführung und zwar über (Talmud-Traktat) Pessachim

statt." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1915: "Hainstadt, 28. März

(1915). Vor kurzem wurde unseren Schülern und deren Vätern eine große

Freude zuteil. Im Hause unseres Lehrers, Herrn Simon Schereschewski, wo

wir regelmäßig am Schabbat unseren Schiur

Mischnaot (Lernstunde zu Abschnitten aus der Mischna / Talmud) lernen,

konnten wir den Schiur über den

(Mischna-Traktat) Berachot

(Segenssprüche) abhalten. Dass wir das Pensum nicht nur durchgenommen,

sondern auch verarbeitet haben, beweisen die vielen Stellen, die geläufig

und verständnisvoll vorgetragen wurden. Viele Toraworte unseres Herrn

Lehrers verschönerten die Feier. Wie bei jedem Abschluss fand auch bei

uns gleichzeitig die Einführung und zwar über (Talmud-Traktat) Pessachim

statt." |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Ergebnisse von Spendensammlungen in

Hainstadt und Walldürn (1879 / 1887 / 1894)

Anmerkung: Ergebnisse von Spendensammlungen erschienen regelmäßig in

jüdischen Periodika. Die Hainstadter zeigen sich dabei als sehr großzügige und

spendenfreudige Gemeinde. Zu Mina Gundersheimer siehe auf Seite zu

Dittigheim.

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 20. Oktober 1879: "Hainstadt. Durch Lehrer

Israel, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Luise Gundersheimer 2, Mina Gundersheimer 2, Babette Gundersheimer 1, Fanny Israel 2, Hannchen Israel

1.50, Sara Neuberger Wwe. 1, Babette Neuberger 2, Sara Neuberger 2, Ricka

Neuberger Wwe. 1, Babette Alexander 1.50, Elise Goldschmidt 1, Nanette

Kaufmann 2 44, Mina Kaufmann 2.50, Adelheid Kaufmann 2. Klara Kaufmann 2.50,

Emma Kaufmann 1.50, Ricka Kaufmann 1, Fanny Lißberger 2.50, Hanna Reiß 0.90,

Fanny Sommer 1.50, Karoline Rothschild 0.60, Mina Rothschild Wwe. 1,

Adelheid Oppenheimer Wwe. 1, Babette Hnschberger 0.84, Therese Hirschberger

0.74, Ricka Neuberger 1, zus. 39.37 M." Mitteilung

in "Der Israelit" vom 20. Oktober 1879: "Hainstadt. Durch Lehrer

Israel, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Luise Gundersheimer 2, Mina Gundersheimer 2, Babette Gundersheimer 1, Fanny Israel 2, Hannchen Israel

1.50, Sara Neuberger Wwe. 1, Babette Neuberger 2, Sara Neuberger 2, Ricka

Neuberger Wwe. 1, Babette Alexander 1.50, Elise Goldschmidt 1, Nanette

Kaufmann 2 44, Mina Kaufmann 2.50, Adelheid Kaufmann 2. Klara Kaufmann 2.50,

Emma Kaufmann 1.50, Ricka Kaufmann 1, Fanny Lißberger 2.50, Hanna Reiß 0.90,

Fanny Sommer 1.50, Karoline Rothschild 0.60, Mina Rothschild Wwe. 1,

Adelheid Oppenheimer Wwe. 1, Babette Hnschberger 0.84, Therese Hirschberger

0.74, Ricka Neuberger 1, zus. 39.37 M." |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Hainstadt. Durch den

Gemeindevorstand Herrn Neuberger: Challogeld von den Frauen: Mina Kaufmann

1.30, Klara Kaufmann 1.20, Adelheid Oppenheimer 1. Sara Neuberger 1.50,

Karoline Kaufmann 1.50, Babette Neuberger 1, Sophie Neuberger 1.64. Rika

Neuberger 1, Sara Neuberger Witwe 1, Witwe Gundersheimer 1.45, durch Lehrer

Biberles, Challogeld von den Frauen: Hanna Reis 2.30, Sophie Reis 1.50,

Fanny Lissberger 1.50, Fanny Israel 1.45, Mina Gundersheimer 1.29, Ricka

Kaufmann 0.50, Sara Klein 1. Fanny Alexander 0.50. Emma Kaufmann 1.20, Rifka

Kaufmann 0.50, Hannchen Israel 1, von demselben aus

Walldürn: Karolina Zimmern 0.50,

Justine Rödel 0.40. Jette Riselsheimer 0.20, Bertha Hammer 0.20 Mark." Mitteilung

in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Hainstadt. Durch den

Gemeindevorstand Herrn Neuberger: Challogeld von den Frauen: Mina Kaufmann

1.30, Klara Kaufmann 1.20, Adelheid Oppenheimer 1. Sara Neuberger 1.50,

Karoline Kaufmann 1.50, Babette Neuberger 1, Sophie Neuberger 1.64. Rika

Neuberger 1, Sara Neuberger Witwe 1, Witwe Gundersheimer 1.45, durch Lehrer

Biberles, Challogeld von den Frauen: Hanna Reis 2.30, Sophie Reis 1.50,

Fanny Lissberger 1.50, Fanny Israel 1.45, Mina Gundersheimer 1.29, Ricka

Kaufmann 0.50, Sara Klein 1. Fanny Alexander 0.50. Emma Kaufmann 1.20, Rifka

Kaufmann 0.50, Hannchen Israel 1, von demselben aus

Walldürn: Karolina Zimmern 0.50,

Justine Rödel 0.40. Jette Riselsheimer 0.20, Bertha Hammer 0.20 Mark." |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 10. Dezember 1894: "Hainstadt. Durch Lehrer J.

Israel, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Louise Gundersheimer 1.50,

Fanny Israel 1.50, Mina Israel 1.30, Hanchen Israel 1, Emma Kaufmann 1.50,

Klara Kaufmann 1.50, Ricka Kaufmann 0.50, Rifka Kaufmann 0.50, Babette

Neuberger 1.50, Sara Neuberger 1.50, Sophie Neuberger 1.50, Sara Neuberger

Wwe. 1, Ricka Neuberger 1, Fanny Lißberger 1, Karoline Zimmern 1.30, Sara

Klein 1, Lazarus Kaufmann 5, zusammen abzüglich Porto 23.80 M., wovon 2.80

M. für die Armen im Heiligen Land." Mitteilung

in "Der Israelit" vom 10. Dezember 1894: "Hainstadt. Durch Lehrer J.

Israel, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Louise Gundersheimer 1.50,

Fanny Israel 1.50, Mina Israel 1.30, Hanchen Israel 1, Emma Kaufmann 1.50,

Klara Kaufmann 1.50, Ricka Kaufmann 0.50, Rifka Kaufmann 0.50, Babette

Neuberger 1.50, Sara Neuberger 1.50, Sophie Neuberger 1.50, Sara Neuberger

Wwe. 1, Ricka Neuberger 1, Fanny Lißberger 1, Karoline Zimmern 1.30, Sara

Klein 1, Lazarus Kaufmann 5, zusammen abzüglich Porto 23.80 M., wovon 2.80

M. für die Armen im Heiligen Land." |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 20. Juni 1901: "Hainstadt. Durch Lehrer J.

Israel, Challah-Geld von den Frauen: Sophie Neuberger 1.20, Sara Neuberger

1.50, Ricke Neuberger 1, Emma Neuberger 1, Babette Neuberger 1, Fanny Israel

1.30, Mina Israel 1.20, Hanchen Israel 1, Klara Kaufmann 1.50, Emma Kaufmann

1, Rifke Kaufmann 0.50, Ricke Kaufmann 0.50, Fanny Lissberger (statt

Leheberger) 2, Sara Klein 1, Klara Mannheim 1.30 M. — Aufrufspende von

Jacob Neuberger 1 M. — Lazarus Kaufmann: die Hälfte einer Vergleichssumme

mit Würth in Buchen 10 M. — Isaak Kaufmann in New York 2 M. Zusammen

abzüglich Porto 27.30 M..." Mitteilung

in "Der Israelit" vom 20. Juni 1901: "Hainstadt. Durch Lehrer J.

Israel, Challah-Geld von den Frauen: Sophie Neuberger 1.20, Sara Neuberger

1.50, Ricke Neuberger 1, Emma Neuberger 1, Babette Neuberger 1, Fanny Israel

1.30, Mina Israel 1.20, Hanchen Israel 1, Klara Kaufmann 1.50, Emma Kaufmann

1, Rifke Kaufmann 0.50, Ricke Kaufmann 0.50, Fanny Lissberger (statt

Leheberger) 2, Sara Klein 1, Klara Mannheim 1.30 M. — Aufrufspende von

Jacob Neuberger 1 M. — Lazarus Kaufmann: die Hälfte einer Vergleichssumme

mit Würth in Buchen 10 M. — Isaak Kaufmann in New York 2 M. Zusammen

abzüglich Porto 27.30 M..." |

Gründung des Israelitischen Jugendvereins Hainstadt -

Buchen (1911)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1911: "Hainstadt (Baden),

4. Dezember (1911). Unter Vorsitz des Herrn Benjamin Lißberger wurde am

29. November dieses Jahres ein 'Israelitischer Jugendverein

Hainstadt-Buchen' gegründet. Seine Begründung hat der Verein Herrn

Lehrer Schereschewski zu verdanken. Der Verein bezweckt, das jüdische

Wissen der jüdischen Jugend von Hainstadt-Buchen zu bereichern und ihr

Interesse für das Judentum durch Vorträge und geeignete jüdische Lektüre

zu wecken." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1911: "Hainstadt (Baden),

4. Dezember (1911). Unter Vorsitz des Herrn Benjamin Lißberger wurde am

29. November dieses Jahres ein 'Israelitischer Jugendverein

Hainstadt-Buchen' gegründet. Seine Begründung hat der Verein Herrn

Lehrer Schereschewski zu verdanken. Der Verein bezweckt, das jüdische

Wissen der jüdischen Jugend von Hainstadt-Buchen zu bereichern und ihr

Interesse für das Judentum durch Vorträge und geeignete jüdische Lektüre

zu wecken." |

| |

Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember 1911: "Hainstadt

in Baden. Israelitischer Jugendverein Hainstadt – Buchen. – Unter

diesem Namen ist hier ein Jugendverein ins Leben gerufen worden, der den

Zweck hat, jüdische Literatur zu pflegen und ideale Interessen des

Judentums zu wecken. Um dieses zu erreichen, sind für das Winterhalbjahr

neben der reichhaltigen jüdischen Leihbibliothek und jüdischen Zeitungen

im Vereinslokal Vorträge und Vorlesungen vorgesehen. Die

Mitgliederversammlung wählte folgenden Vorstand: Benjamin Lißberger (1.

Vors.), Lehrer Schereschewski (2. Vors. und Bibliothekar), Lehrer

Weingarten – Buchen (Schriftführer), Albert Neuberger – Hainstadt

(Kassierer) und Josef Neuberger (Beisitzer). Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember 1911: "Hainstadt

in Baden. Israelitischer Jugendverein Hainstadt – Buchen. – Unter

diesem Namen ist hier ein Jugendverein ins Leben gerufen worden, der den

Zweck hat, jüdische Literatur zu pflegen und ideale Interessen des

Judentums zu wecken. Um dieses zu erreichen, sind für das Winterhalbjahr

neben der reichhaltigen jüdischen Leihbibliothek und jüdischen Zeitungen

im Vereinslokal Vorträge und Vorlesungen vorgesehen. Die

Mitgliederversammlung wählte folgenden Vorstand: Benjamin Lißberger (1.

Vors.), Lehrer Schereschewski (2. Vors. und Bibliothekar), Lehrer

Weingarten – Buchen (Schriftführer), Albert Neuberger – Hainstadt

(Kassierer) und Josef Neuberger (Beisitzer).

Bei der ersten Zusammenkunft, welche Freitagabend (1. Dezember) stattfand,

erschien eine stattliche Zahl der aktiven und passiven Mitglieder, sodass

das große Lokal kaum die Menge fasste. Benjamin Lißberger hielt die Eröffnungsrede.

Lehrer Schereschewski sprach über die Ziele und Zwecke des Vereins und gab

einen klaren Überblick über die Entstehung der Jugendvereine im Deutschen

Reiche. Derselbe ging von der Begründung des 'Montefiore-Vereins' in

Frankfurt am Main aus und führte uns bis zum Delegiertentag der

Jugendvereine in Berlin. Darauf las der Vorsitzende ein schönes Gedicht 'Beruria' von Berthold Feiwel (sc. Zionist und Dichter, lebte

1875-1937), und zum Schlusse las Lehrer Schereschewsky noch einiges in

prosaischer und dichterischer Form über dasselbe Thema vor. – Der Abend

fand ungeteilt Befriedigung, und alle gingen froh und vergnügt nach

Hause. Ein großes Verdienst um das Zustandekommen des Vereins hat sich

Frau Sophie Neuberger – Hainstadt erworben, die dem Verein ein Zimmer

als Vereinslokal unentgeltlich zur Verfügung stellte."

|

| |

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1912: "Hainstadt in Baden -

Buchen. Unter reger Anteilnahme hat sich unter dem Vorsitz des Herrn B.

Lißberger - Hainstadt ein 'israelitischer Jugendverein Hainstadt - Buchen"

gegründet. Der Verein hat sich in der kurzen Zeit seines Bestehens 14 aktive

und eine größere Anzahl passive Mitglieder erworben. Durch Vorträge und

Vorlesungen aus der jüdischen Geschichte und Literatur einerseits und durch

Halten von jüdischen Zeitungen, Zeitschriften und eine Leihbibliothek

anderseits sollen die idealen Interessen des Judentums bei der Jugend

gefördert werden." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1912: "Hainstadt in Baden -

Buchen. Unter reger Anteilnahme hat sich unter dem Vorsitz des Herrn B.

Lißberger - Hainstadt ein 'israelitischer Jugendverein Hainstadt - Buchen"

gegründet. Der Verein hat sich in der kurzen Zeit seines Bestehens 14 aktive

und eine größere Anzahl passive Mitglieder erworben. Durch Vorträge und

Vorlesungen aus der jüdischen Geschichte und Literatur einerseits und durch

Halten von jüdischen Zeitungen, Zeitschriften und eine Leihbibliothek

anderseits sollen die idealen Interessen des Judentums bei der Jugend

gefördert werden." |

Vortragsabend des Israelitischen Jugendvereins

(1912)

Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April 1912: "Buchen-Hainstadt

(Baden). Der Israelitische Jugendverein konnte vergangenen Schabbos

Rabbiner Dr. Löwenstein – Mosbach als Redner begrüßen. Der

allverehrte Herr Rabbiner sprach über das Thema 'Jüdischdeutsche

Volkslieder'. Unser Verein hat sich in der kurzen Zeit seines Bestehens

durch die rührige Tätigkeit seines Gründers, Lehrer S. Schereschewski

– Hainstadt, günstig entwickelt. Zu seinem größten Bedauern verliert

er das Vorstandsmitglied, Lehrer Weingarten – Buchen, der mit dem 1. Mai

eine Lehrerstelle in Sinzig am Rhein antritt." Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April 1912: "Buchen-Hainstadt

(Baden). Der Israelitische Jugendverein konnte vergangenen Schabbos

Rabbiner Dr. Löwenstein – Mosbach als Redner begrüßen. Der

allverehrte Herr Rabbiner sprach über das Thema 'Jüdischdeutsche

Volkslieder'. Unser Verein hat sich in der kurzen Zeit seines Bestehens

durch die rührige Tätigkeit seines Gründers, Lehrer S. Schereschewski

– Hainstadt, günstig entwickelt. Zu seinem größten Bedauern verliert

er das Vorstandsmitglied, Lehrer Weingarten – Buchen, der mit dem 1. Mai

eine Lehrerstelle in Sinzig am Rhein antritt." |

Vorträge von Lehrer Wertheimer (1932 / 1933)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. Februar 1932: "Hainstadt

(Baden). Einen sehr lehrreichen Vortrag über Palästina auf Grund einer

Lichtbildserie, die der Oberrat der Israeliten Badens zur Verfügung gestellt

hatte, hielt Religionslehrer Willi Wertheimer (Buchen)

nacheinander in den Gemeinden Hardheim,

Buchen und Hainstadt. Der Vortragende

verstand es, vor einer aufmerksamen, zahlreichen Zuhörerschaft aus nicht nur

jüdischen Kreisen ein anschauliches Bild des biblischen Palästina zu

entwerfen. Oberlehrer Zubrod in Hainstadt steuerte noch einige

Aufnahmen von Jerusalem, der Klagemauer und dem alten Tempel bei." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. Februar 1932: "Hainstadt

(Baden). Einen sehr lehrreichen Vortrag über Palästina auf Grund einer

Lichtbildserie, die der Oberrat der Israeliten Badens zur Verfügung gestellt

hatte, hielt Religionslehrer Willi Wertheimer (Buchen)

nacheinander in den Gemeinden Hardheim,

Buchen und Hainstadt. Der Vortragende

verstand es, vor einer aufmerksamen, zahlreichen Zuhörerschaft aus nicht nur

jüdischen Kreisen ein anschauliches Bild des biblischen Palästina zu

entwerfen. Oberlehrer Zubrod in Hainstadt steuerte noch einige

Aufnahmen von Jerusalem, der Klagemauer und dem alten Tempel bei."

|

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Dezember 1933: "Buchen

in Baden, 3. Dezember (1933). in den vergangenen Wochen hielt Herr

Lehrer Wertheimer in unserer Gemeinde als auch in der Nachbargemeinde Hainstadt

zwei ausführliche Vorträge über 'Messianismus und messianische

Gestalten' und 'Antisemitismus und Judenschicksal', welche allseitigen

Beifall fanden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Dezember 1933: "Buchen

in Baden, 3. Dezember (1933). in den vergangenen Wochen hielt Herr

Lehrer Wertheimer in unserer Gemeinde als auch in der Nachbargemeinde Hainstadt

zwei ausführliche Vorträge über 'Messianismus und messianische

Gestalten' und 'Antisemitismus und Judenschicksal', welche allseitigen

Beifall fanden." |

Gemeindeabende in den Gemeinden Buchen, Hainstadt und Hardheim (1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1933: "Buchen,

26. Dezember (1933). In der Zeit vom 23. bis 25. dieses Monats fanden in

den Gemeinden Buchen, Hainstadt

und Hardheim Veranstaltungen,

sogenannte Feier- und Weihestunden statt, die alle gut besucht waren und

allseitigen ungeteilten Beifall fanden. Im Mittelpunkt dieser Feiern stand

ein Vortrag über 'Erez Jisrael' mit Lichtbildern von Tel Aviv und der

Orangenküste, gehalten von dem die oben angeführten Kleingemeinden

betreuenden Lehrer W. Wertheimer, der die zahlreich Erschienenen zur

Mitarbeit am Palästinawerk aufforderte. - Ein kleines Chanukkaspiel von

den Kleinen der Religionsschulen und das Stück einer Frankfurter

Schriftstellerin Irma Dresdner 'Drei treffen sich vor dem Jugendheim' ,

von Jugendlichen aufgeführt, lösten bei der Zuhörerschaft großen

Beifall aus. Eine Reihe Gedichte, darunter ein historisches 'Raschi und

Gottfried von Bouillon' wurden geradezu künstlerisch vorgetragen. - Die

Herren Synagogenräte der einzelnen Gemeinden sprechen Allen, die zu den

glänzend verlaufenen Veranstaltungen beigetragen haben, den Dank aus mit

dem Wunsche, in nicht allzu langer Zeit wieder ähnliche Abende zu

veranstalten. - Eine Sammlung für Erez Jisroel brachte ein recht

befriedigendes Ergebnis." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1933: "Buchen,

26. Dezember (1933). In der Zeit vom 23. bis 25. dieses Monats fanden in

den Gemeinden Buchen, Hainstadt

und Hardheim Veranstaltungen,

sogenannte Feier- und Weihestunden statt, die alle gut besucht waren und

allseitigen ungeteilten Beifall fanden. Im Mittelpunkt dieser Feiern stand

ein Vortrag über 'Erez Jisrael' mit Lichtbildern von Tel Aviv und der

Orangenküste, gehalten von dem die oben angeführten Kleingemeinden

betreuenden Lehrer W. Wertheimer, der die zahlreich Erschienenen zur

Mitarbeit am Palästinawerk aufforderte. - Ein kleines Chanukkaspiel von

den Kleinen der Religionsschulen und das Stück einer Frankfurter

Schriftstellerin Irma Dresdner 'Drei treffen sich vor dem Jugendheim' ,

von Jugendlichen aufgeführt, lösten bei der Zuhörerschaft großen

Beifall aus. Eine Reihe Gedichte, darunter ein historisches 'Raschi und

Gottfried von Bouillon' wurden geradezu künstlerisch vorgetragen. - Die

Herren Synagogenräte der einzelnen Gemeinden sprechen Allen, die zu den

glänzend verlaufenen Veranstaltungen beigetragen haben, den Dank aus mit

dem Wunsche, in nicht allzu langer Zeit wieder ähnliche Abende zu

veranstalten. - Eine Sammlung für Erez Jisroel brachte ein recht

befriedigendes Ergebnis." |

Vorträge von Lehrer Schwarzenberger aus Bödigheim (1934)

Mitteilung

in der "Jüdischen Rundschau" vom 30. Januar 1934: "Hainstadt. Lehrer

Schwarzenberger (Bödigheim) hielt

hier einen Vortrag über 'Jüdischer Geist zu Chanukkah'." Mitteilung

in der "Jüdischen Rundschau" vom 30. Januar 1934: "Hainstadt. Lehrer

Schwarzenberger (Bödigheim) hielt

hier einen Vortrag über 'Jüdischer Geist zu Chanukkah'." |

|

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Februar 1934: "Hainstadt,

14. Januar (1934). In unserer Gemeinde sprach Lehrer Schwarzenberger, Bödigheim

über das Thema 'Jüdischer Geist und jüdische Geschichte'. Umrahmt wurde

der Vortrag von Darbietungen des Jugendbundes Mosbach unter bewährter

Führung von Herrn Baracker jun. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Februar 1934: "Hainstadt,

14. Januar (1934). In unserer Gemeinde sprach Lehrer Schwarzenberger, Bödigheim

über das Thema 'Jüdischer Geist und jüdische Geschichte'. Umrahmt wurde

der Vortrag von Darbietungen des Jugendbundes Mosbach unter bewährter

Führung von Herrn Baracker jun. |

Verschiedene Vorträge in der Synagoge (1934)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. April 1934: "Hainstadt

(Baden). Hier hielt Synodalabgeordneter Dr. Otto Simon (Mannheim),

Leiter des Palästinanebenamtes für Baden-Württemberg in Mannheim, einen

Vortrag über 'Vor verschlossenen Toren!' Die Veranstaltung, von Lehrer

Willi Wertheimer (Buchen) veranlasst

und geleitet, erfreute sich reichen Besuches aus den umliegenden Gemeinden.

Anschließend konnte eine 'Misrachi-Gruppe' für den Bezirk Buchen ins Leben

gerufen werden." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. April 1934: "Hainstadt

(Baden). Hier hielt Synodalabgeordneter Dr. Otto Simon (Mannheim),

Leiter des Palästinanebenamtes für Baden-Württemberg in Mannheim, einen

Vortrag über 'Vor verschlossenen Toren!' Die Veranstaltung, von Lehrer

Willi Wertheimer (Buchen) veranlasst

und geleitet, erfreute sich reichen Besuches aus den umliegenden Gemeinden.

Anschließend konnte eine 'Misrachi-Gruppe' für den Bezirk Buchen ins Leben

gerufen werden." |

| |

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 2. August 1934: "Hainstadt

(Baden), A. Kaufmann (Tauberbischofsheim)

sprach in der Synagoge bei einem Treffen der losen ZOG Main-Tauber-Odenwald

über 'Vor verschlossenen Toren.' Zwei Chaluzim, Anschel und Leistner,

sprachen über 'Wir Chaluzim und Erez Jisroel'. Bez.-Rabb. Greilsheimer (Mosbach)

zeichnete den agudistischen Aufbauweg für Erez Jisroel und gedachte Bialiks

(vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Chaim_Nachman_Bialik). W. Wertheimer (Buchen)

zeigte den neuesten KKL.-Lichtbildstreifen (Messe in Tel Aviv). Umrahmt

wurden die Vorträge von Liedern der Chaluzim des Hachscharah-Zentrums

Buchen-Walldürn." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 2. August 1934: "Hainstadt

(Baden), A. Kaufmann (Tauberbischofsheim)

sprach in der Synagoge bei einem Treffen der losen ZOG Main-Tauber-Odenwald

über 'Vor verschlossenen Toren.' Zwei Chaluzim, Anschel und Leistner,

sprachen über 'Wir Chaluzim und Erez Jisroel'. Bez.-Rabb. Greilsheimer (Mosbach)

zeichnete den agudistischen Aufbauweg für Erez Jisroel und gedachte Bialiks

(vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Chaim_Nachman_Bialik). W. Wertheimer (Buchen)

zeigte den neuesten KKL.-Lichtbildstreifen (Messe in Tel Aviv). Umrahmt

wurden die Vorträge von Liedern der Chaluzim des Hachscharah-Zentrums

Buchen-Walldürn." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Erinnerung an die Rabbinerfamilie

Eschelbacher

Vgl. weitere Texte zu Rabbiner Dr. Josef Eschelbacher in der

Textseite zur jüdischen Geschichte in Bruchsal

Links:

Grab von Josef und Ernestine Eschelbacher auf dem jüdischen Friedhof

Berlin-Weißensee (Foto: Bernhard Kukatzki, August 2025). Links:

Grab von Josef und Ernestine Eschelbacher auf dem jüdischen Friedhof

Berlin-Weißensee (Foto: Bernhard Kukatzki, August 2025).

Nach dem Wikipedia-Artikel zu Josef Eschelbacher: Josef Eschelbacher (geb.

12. September 1848 in Hainstadt, gest. 3. Dezember 1916 in Berlin)

war Autor und Bezirksrabbiner in Baden. Die Geschichte der Familie

Eschelbacher lässt sich zunächst zurückverfolgen nach

Hardheim. Ein Jude namens Joseph kam

wohl in den 1730er-Jahren aus Eschelbach

im Kraichgau nach Hardheim kam. Er wurde

1787 auf dem jüdischen Friedhof Külsheim

begraben. Der Enkel dieses Joseph, Michael Seligmann, nahm den Namen

Eschelbacher an. Einer seiner Söhne, Löb Eschelbacher, wurde Hauptlehrer an

der Israelitischen Gemeindeschule in Hainstadt und war der Vater von

Josef Eschelbacher. Josef heiratete am 26. März 1879 Ernestine geborene

Benario (geb. 1858; gest. 1931 in Berlin) aus

Wertheim. Aus dieser Ehe entstammten

sechs Kinder: Max (géb.1880 in Bruchsal; gest. 20. April 1964 in London),

späterer Rabbiner, Bertha, Johanna, Klara und Julie. Das sechste Kind

verstarb früh.

Josef Eschelbacher ging nach dem Abitur von 1868 bis 1877 an das

Jüdisch-Theologische Seminar in Breslau, um eine Rabbinerausbildung zu

erhalten. Gleichzeitig studierte er an der Universität Arabisch, Geschichte

und Philosophie. An der Universität Halle-Wittenberg wurde er im April 1873

zum Dr. phil. promoviert. 1876 trat er die Stelle des Bezirksrabbiners in

Bruchsal an. 1895 wurde er zum

Vizepräsidenten der neu eingerichteten israelitischen Landessynode gewählt.

In seiner Zeit in Bruchsal wurde 1880 die neue Synagoge gebaut und mit

anderen Bruchsaler Juden gründete er 1888 den Landesverein zur Erziehung

israelitischer Waisen im Großherzogtum Baden. 1899 wurde Eschelbacher als

Rabbiner nach Berlin berufen. Ihre letzte Ruhe fanden Josef und Ernestine

Eschelbacher auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee (Feld G1,

Ehrenreihe)." |

Zum Tod von Rabbiner Dr. Josef Eschelbacher

(1848 Hainstadt - 1916 Berlin)

Artikel

in der Zeitschrift "Ost und West" 1917 Heft 1-2 Sp. 31-34:

"RABBINER DR. JOSEF ESCHELBACHER der am 3. Dezember im Alter von 68 Jahren

nach langem schweren Leiden verschieden ist, war in Hainstadt in

Baden geboren. Fast ein Vierteljahrhundert hatte er in seiner Heimat als

Bezirksrabbiner von Bruchsal gewirkt,

bis er 1900 als Vertreter der konservativen Richtung nach Berlin berufen

wurde. Eschelbacher war ein begeisterter Anhänger Zacharias Frankels. Sein

Standpunkt war derselbe, den er als die Anschauung seines Lehrers formuliert

hat*), 'dass das Judentum in seiner Eigentümlichkeit erhalten werden müsse

und in seinen ewigen Bestimmungen und Formen den Forderungen der

vergänglichen Tagesmeinung gegenüber nicht zum Opfer gebracht werden dürfe,

dass es aber andererseits in dem Bewusstsein aller Geschlechter seinen

unerschütterlichen Boden haben und darum mit den bewegenden Ideen der Zeiten

in steter Verbindung bleiben, von ihrem Lichte sich erleuchten und aus ihnen

die Kraft gewinnen müsse, die das Ewige im Judentum den wechselnden

Generationen stets in frischer belebender Anziehung erhält.' Artikel

in der Zeitschrift "Ost und West" 1917 Heft 1-2 Sp. 31-34:

"RABBINER DR. JOSEF ESCHELBACHER der am 3. Dezember im Alter von 68 Jahren

nach langem schweren Leiden verschieden ist, war in Hainstadt in

Baden geboren. Fast ein Vierteljahrhundert hatte er in seiner Heimat als

Bezirksrabbiner von Bruchsal gewirkt,

bis er 1900 als Vertreter der konservativen Richtung nach Berlin berufen

wurde. Eschelbacher war ein begeisterter Anhänger Zacharias Frankels. Sein

Standpunkt war derselbe, den er als die Anschauung seines Lehrers formuliert

hat*), 'dass das Judentum in seiner Eigentümlichkeit erhalten werden müsse

und in seinen ewigen Bestimmungen und Formen den Forderungen der

vergänglichen Tagesmeinung gegenüber nicht zum Opfer gebracht werden dürfe,

dass es aber andererseits in dem Bewusstsein aller Geschlechter seinen

unerschütterlichen Boden haben und darum mit den bewegenden Ideen der Zeiten

in steter Verbindung bleiben, von ihrem Lichte sich erleuchten und aus ihnen

die Kraft gewinnen müsse, die das Ewige im Judentum den wechselnden

Generationen stets in frischer belebender Anziehung erhält.'

Diesen Standpunkt vertrat er mannhaft und charaktervoll, unbekümmert um

Anerkennung oder Anfechtung von außen, aber doch in versöhnlicher,

friedfertiger Weise. Dadurch hat er der Berliner Gemeinde viele Kämpfe

erspart. Mehr als ein Menschenalter währte der Streit, ob ein Rabbiner der

konservativen Richtung an die Gemeinde berufen werden sollte. Eschelbacher

war der erste und hatte als solcher gewiss einen schweren Stand, er hat

durch seine vorbildliche Amtsführung der Gemeinde diesen Übergang

erleichtert; er hat seinen Anhängern weitgehende Zugeständnisse errungen,

ohne dass dadurch einer andern Richtung ihr Recht geschmälert worden wäre.

Seine Wirksamkeit fasste er nicht vom Standpunkt einer Partei auf, er

verfolgte den Weg, den sein Gewissen ihm vorschrieb, tatkräftig und

aufrecht, ohne anderen seine Meinung aufzudrängen. Darum konnte er mit den

Vertretern anderer Richtungen zusammen arbeiten, wo es galt, gemeinsame

Aufgaben zu lösen. Er hat auch nach dieser Richtung hin als Berliner

Rabbiner vorbildlich gewirkt und an den mannigfaltigsten gemeinnützigen

Institutionen hervorragend mitgearbeitet. So wie er es in Bruchsal gehalten

hatte, setzte er es trotz der weit schwierigeren Amtspflichten in der

Hauptstadt fort. Uneigennützig und hilfsbereit, von echt sozialer Fürsorge

erfüllt, von großer persönlicher Herzensgüte und feinstem Zartgefühl

durchdrungen, hatte er stets Zeit und Kraft, seinen bedrückten Mitmenschen

Zuspruch und Beistand zu gewähren. In Baden kündet der 'Landesverein zur

Erziehung israelitischer Waisen' seinen Ruhm, in Berlin

*) Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums XLV, 1901, S.

229.. |

wirkte

er, um nur einige hervorragende Einrichtungen zu nennen, bei der Begründung

der Toynbee Halle, des Jaffaschen Waisenheims, der Vereine zur Unterstützung

der jüdischen Taubstummen und der Blinden, im Lokal-Komitee der Alliance, im

Vorstande des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur mit, von der

Standesvertretung im Rabbinerverband, von seiner Zugehörigkeit zum Ausschuss

des Verbandes der deutschen Juden ganz zu schweigen. wirkte

er, um nur einige hervorragende Einrichtungen zu nennen, bei der Begründung

der Toynbee Halle, des Jaffaschen Waisenheims, der Vereine zur Unterstützung

der jüdischen Taubstummen und der Blinden, im Lokal-Komitee der Alliance, im

Vorstande des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur mit, von der

Standesvertretung im Rabbinerverband, von seiner Zugehörigkeit zum Ausschuss

des Verbandes der deutschen Juden ganz zu schweigen.

Neben der angestrengten amtlichen und sozialen Tätigkeit fand Eschelbacher

Muße zu Wissenschaftlichen Arbeiten; seine wissenschaftlichen

Veröffentlichungen sind vorwiegend hier entstanden und gewissermaßen aus

seiner amtlichen Tätigkeit her vorgegangen. Harnacks Vorlesungen über das

Wesen des Christentums regte ihn zur Abwehr an; so entstand sein viel

gelesenes Buch über 'Das Judentum und das Wesen des Christentums', seine

Abhandlung über 'Das Judentum im Lichte der modernen protestantischen

Theologie'. Auf demselben Wege entstanden seine Paulinischen Studien,

Arbeiten, die vermöge ihrer Gründlichkeit und Gelehrsamkeit auch bei den

Gegnern hohe Achtung gefunden haben. Aus seinem Amte schöpfte er die

Anregung zur Abfassung des lebensvollen Charakterbildes von Michael Sachs,

das er diesem berühmten jüdischen Prediger zu seinem hundertsten Geburtstage

gewidmet hat. In den letzten Jahren beschäftigte ihn die Geschichte der

Alten Synagoge, die zu deren 200 jährigem Bestehen, 1914, erscheinen sollte;

sein schweres Leiden hat ihn an der Vollendung des mit großer Liebe

gearbeiteten Werkes gehindert, es liegt jedoch soweit fertig vor, dass es

als ein Denkmal seiner segensreicher Wirksamkeit der Gemeinde wird

zugänglich gemacht werden können.

'Nehmt alles nur in allem, er war ein ganzer Mann.' Ein Mann von

anspruchslosester Schlichtheit, aber tiefster Innerlichkeit, ein aufrechter,

gerader Charakter, ein pflichttreuer, hingebender Führer, ein gütiger,

hilfsbereiter Mensch. Sein Andenken wird in der Berliner Gemeinde und in der

deutschen Judenheit zum Segen fortleben, Das Gedenken an den Gerechten

ist zum Segen. I. E.". |

Julius Hofmann erhält das Eiserne Kreuz

(1916)

Mitteilung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. Dezember 1916: "Hainstadt

(Baden). Für tapferes Verhalten gegen den Feind an der Somme erhielt

Julius Hofmann, Sohn des Synagogenrats Bernhard Hofmann, das Eiserne

Kreuz." Mitteilung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. Dezember 1916: "Hainstadt

(Baden). Für tapferes Verhalten gegen den Feind an der Somme erhielt

Julius Hofmann, Sohn des Synagogenrats Bernhard Hofmann, das Eiserne

Kreuz." |

Zum 70. Geburtstag des langjährigen Gemeindevorstehers

Emanuel Israel (1929)

Vgl. unten Fotos

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1929: "Hainstadt

(Baden), 3. Mai (1929). Am 7. April beging in aller Stille Herr Emanuel

Israel seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar ist noch einer von jener

'alten Garde', die in den kleinen Gemeinden leider immer seltener

werden. Herr Israel wirkte auch jahrelang als Vorsteher in der Gemeinde. Möge

dem Jubilar ein heiterer Lebensabend bescheiden sein. (Alles

Gute) bis 120 Jahre." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1929: "Hainstadt

(Baden), 3. Mai (1929). Am 7. April beging in aller Stille Herr Emanuel

Israel seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar ist noch einer von jener

'alten Garde', die in den kleinen Gemeinden leider immer seltener

werden. Herr Israel wirkte auch jahrelang als Vorsteher in der Gemeinde. Möge

dem Jubilar ein heiterer Lebensabend bescheiden sein. (Alles

Gute) bis 120 Jahre." |

70. Geburtstag des Philanthropen

Hermann Reiss (1930 in

Würzburg)

Anmerkung: Hermann Reiss ist am 10. Februar 1860 in Hainstadt

geboren als Sohn des Pinchas Reiss (geb. 1819 Hainstadt, gest. 1902

Würzburg) und der Hanna geb. Luck (1818-1902). Hermann Reiss heiratete 1885 in

Adelsheim Sofie geb. Hanauer (geb. 1867

Adelsheim, gest. 1941 Würzburg). Hermann Reiss lebte seit 1887 in Würzburg,

wo er als Fabrikant tätig war (Teilhaber der Branntweinbrennerei und Likörfabrik

seines Schwiegervaters M. Hanauer & Sohn). Er wurde zum Kommerzienrat ernannt

und war Handelsrichter. Weiteres siehe R. Strätz: Biographisches Handbuch

Würzburger Juden 1900-1945 Bd. II S. 456. Weitere genealogische Angaben über die

Biographische Datenbank Unterfranken

https://juf.stadtarchiv-digital.de/render/82. Zur Firmengeschichte mit

Abbildungen:

https://spirits.com.pl/historia-destylarni-m-hanauer-sohn-z-wurzburga/

(polnisch).

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. März 1930: "Würzburg.

Unter allgemeiner Anteilnahme vollendete Herr Geh. Kommerzienrat Hermann

Reiss sein 70. Lebensjahr. Der vollauf rüstige Jubilar, der nun 21 Jahre

ununterbrochen dem Würzburger Synagogenrat angehört, genießt weithin als

großer Philanthrop einen ehrenvollen Ruf. Seine Heimatgemeinde Hainstadt

(Baden) erfuhr schon vielmals seine Unterstützung, so bei Errichtung einer

Schwesternstation oder für Verschönerungsanlagen. Die dortige

Synagogengemeinde wurde schon oft durch namhafte Geldmittel (so bei

Renovierung der Synagoge) von ihm bedacht. Die alte Synagoge im

Luitpoldmuseum in Würzburg ist eine Stiftung des vielseitigen und

kunstsinnigen Mannes." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. März 1930: "Würzburg.

Unter allgemeiner Anteilnahme vollendete Herr Geh. Kommerzienrat Hermann

Reiss sein 70. Lebensjahr. Der vollauf rüstige Jubilar, der nun 21 Jahre

ununterbrochen dem Würzburger Synagogenrat angehört, genießt weithin als

großer Philanthrop einen ehrenvollen Ruf. Seine Heimatgemeinde Hainstadt

(Baden) erfuhr schon vielmals seine Unterstützung, so bei Errichtung einer

Schwesternstation oder für Verschönerungsanlagen. Die dortige

Synagogengemeinde wurde schon oft durch namhafte Geldmittel (so bei

Renovierung der Synagoge) von ihm bedacht. Die alte Synagoge im

Luitpoldmuseum in Würzburg ist eine Stiftung des vielseitigen und

kunstsinnigen Mannes." |

Zum Tod von Sara Neuberger

(1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. März 1933: "Hainstadt

- Mannheim, 27. Februar (1933). Am 12. Februar wurde Frau Sara

Neuberger Witwe, im Alter von 76 Jahren, unter großer Beteiligung auf dem

Beth Aulom (Friedhof) in Bödigheim beigesetzt. Seit dem vor 18.

Jahren erfolgten Ableben ihres Gatten und dem Verluste eines

hoffnungsvollen Sohnes im Kriege, wohnte sie in Mannheim bei ihrer

Schwester. Am Grabe sprach Lehrer Wertheimer,

Buchen, welcher in

feinsinniger Weise ein Lebensbild der Heimgegangenen entwarf und Lehrer

Strauß, Nördlingen, als Schwiegersohn, nahm in rührend bewegten Worten

des Dankes im Auftrag der Verwandten von der wahrhaft Frommen Abschied.

Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. März 1933: "Hainstadt

- Mannheim, 27. Februar (1933). Am 12. Februar wurde Frau Sara

Neuberger Witwe, im Alter von 76 Jahren, unter großer Beteiligung auf dem

Beth Aulom (Friedhof) in Bödigheim beigesetzt. Seit dem vor 18.

Jahren erfolgten Ableben ihres Gatten und dem Verluste eines

hoffnungsvollen Sohnes im Kriege, wohnte sie in Mannheim bei ihrer

Schwester. Am Grabe sprach Lehrer Wertheimer,

Buchen, welcher in

feinsinniger Weise ein Lebensbild der Heimgegangenen entwarf und Lehrer

Strauß, Nördlingen, als Schwiegersohn, nahm in rührend bewegten Worten

des Dankes im Auftrag der Verwandten von der wahrhaft Frommen Abschied.

Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

75. Geburtstag von Emanuel Israel (1934)

Anmerkung: Foto von Emanuel Israel siehe unten.

Mitteilung

im "Israelit" vom 3. Mai 1934: "Hainstadt

(Baden), Herr Emanuel Israel feiert Anfang Mai in vollster

Gesundheit seinen 75. Geburtstag. Die hiesige Gemeinde ehrt in dem Jubilar

einen frommen, wohltätigen Mann, der 13 Jahre Synagogenrat und 9 Jahre

Vorsteher war." Mitteilung

im "Israelit" vom 3. Mai 1934: "Hainstadt

(Baden), Herr Emanuel Israel feiert Anfang Mai in vollster

Gesundheit seinen 75. Geburtstag. Die hiesige Gemeinde ehrt in dem Jubilar

einen frommen, wohltätigen Mann, der 13 Jahre Synagogenrat und 9 Jahre

Vorsteher war." |

Moritz Rosenbaum wird Bezirksältester (1936)

Mitteilung

im "Israelit" vom 4. November 1936: "Hainstadt

(Baden), 1. November (1936). Herr Synodalabgeordneter und Synagogenrat

Moritz Rosenbaum wurde anstelle des ausgeschiedenen Herrn Max Mai

- Merchingen zum Bezirksältesten

ernannt." Mitteilung

im "Israelit" vom 4. November 1936: "Hainstadt

(Baden), 1. November (1936). Herr Synodalabgeordneter und Synagogenrat

Moritz Rosenbaum wurde anstelle des ausgeschiedenen Herrn Max Mai

- Merchingen zum Bezirksältesten

ernannt." |

Zur Geschichte der Familie

Kaufmann

Anmerkung: Informationen nach Auskunft von Karl-Heinz Nieren in Geilenkirchen

und Tobias-Jan Kohler, Stadtarchiv Buchen.

Vgl. zu Lazarus Kaufmann

https://www.joodsmonument.nl/en/page/187449/lazarus-kaufmann und zu

Berta Kaufmann geb. Zwaab

https://www.joodsmonument.nl/en/page/187448/berta-kaufmann-zwaab

Bei geni.com

https://www.geni.com/people/Lazarus-Kaufmann/6000000119725693899 und

https://www.geni.com/people/Berta-Zwaab/6000000119724698117.

Rena (Rifka) Kaufmann ist am 16. Juni 1910 in Hainstadt geboren als

Tochter des Uhrenmachers Lazarus Kaufmann (geb. 22. Februar 1859 in

Hainstadt) und der Bertha geb. Zwaab (geb. 3. Februar 1882 in Mülfort

[Rheydt]). Das Ehepaar hatte noch einen Sohn Harry Hirsch Kaufmann,

geb. am 26. April 1913 in Hainstadt (1939 über Amsterdam in die USA

emigriert). Die Familie wohnte in der Buchener Straße 20 in Hainstadt, wo

Lazarus Kaufmann vermutlich sein Uhrengeschäft betrieb. Im Mai 1939

emigrierte das Ehepaar Lazarus und Bertha in die Niederlande (Amsterdam), wo

es bis zum 25. September 1941 gemeldet war. Beide wurden nach der

Deportation von Westerbork nach Auschwitz am 19. Februar 1943 in Auschwitz

ermordet.

Rena war seit dem 17. Oktober 1936 in Wiesbaden verheiratet mit Paul K.

Meyer (geb. 27. November 1901 in Wiesbaden). Die beiden konnten in der

NS-Zeit in die USA emigrieren. |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Verlobungsanzeige von Elsa Israel und Moritz Rotschild

(1923)

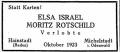

Anzeige

in "Der Israelit" von 11. Oktober 1923: "Statt Karten! Anzeige

in "Der Israelit" von 11. Oktober 1923: "Statt Karten!

ELSA ISRAEL - MORITZ ROTSCHILD

Verlobte

Hainstadt -

Michelstadt

(Baden) - im Odenwald

Oktober 1923." |

Lazarus wirbt für "Prima Grünkern" (1928)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 11. Oktober 1923: "Prima Grünkern

neuer Ernte, Anzeige

in "Der Israelit" vom 11. Oktober 1923: "Prima Grünkern

neuer Ernte,

in Postpaketen zu 9 Pfund à Pfund 43 Pfennig.

Lazarus Kaufmann, Hainstadt in Baden."

|

Todesanzeige für Jakob Neuberger (1937)

Anmerkung: siehe Foto und weitere Informationen unten

Anzeige

in "Der Israelit" von 11. Februar 1937: "Heute früh verstarb

ganz unerwartet unser lieber Vater, Großvater und Schwiegervater Anzeige

in "Der Israelit" von 11. Februar 1937: "Heute früh verstarb

ganz unerwartet unser lieber Vater, Großvater und Schwiegervater

Jakob Neuberger

im Alter von 86 Jahren.

Hainstadt i. Baden, 2. Februar 1937

Die trauernden Kinder"

|

Todesanzeige für Mina Israel geb. Sommer (1937)

Anmerkung: siehe Foto und weitere Informationen unten

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 22. April 1937: "Am Schabbos

Tasria m’zora, 17. April 1937. 6. Ijar 5697 ist meine liebe Frau, unsere

gute Mutter, Schwiegerund Großmutter, Frau Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 22. April 1937: "Am Schabbos

Tasria m’zora, 17. April 1937. 6. Ijar 5697 ist meine liebe Frau, unsere

gute Mutter, Schwiegerund Großmutter, Frau

Mina Israel geb. Sommer

nach kurzem, schwerem Leiden, im Alter von 73 Jahren, sanft verschieden.

Im Namen der Hinterbliebenen Hainstadt i. Baden Emanuel Israel"

|

Fotos aus jüdischen

Familien in Hainstadt

(Die Fotos stammen aus dem Bildarchiv des ersten Buchener Fotografen Karl Weiß

(1876-1956); Quelle:

https://nat.museum-digital.de/index.php?t=serie&serges=1246#objects;

Erläuterungen zu den Fotos nach den Recherchen von Dr. Axel Burkhardt,

Landesstelle für Museumsbetreuung, Stuttgart)

|

Ehepaar Israel (rechts). Es

handelt sich wahrscheinlich um Emanuel Israel (geb. 7. April 1859)

und Mina Israel (geb. 12. Nov. 1863, gest. 17. April 1937) aus

Hainstadt. Emanuel (genannt Mengko oder Mengo) Israel war Textilhändler und

Gemeindevorsteher. Die Aufnahme könnte 1929 zum 70. Geburtstag von Emanuel

Israel entstanden sein (vgl. oben Bericht aus der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. Mai 1929). |

|

|

| |

|

Ehepaar Israel um

1925 |

Ehepaar Israel,

vermutlich 1929 |

| |

|

|

|

|

|

| Loni Hofmann

(geb. am 20. Oktober 1928 in Hainstadt), Tochter von Sofie Hofmann

(geb. 1898 in Hainstadt). Die Mutter wurde am 22. Oktober 1940 nach Gurs

verbracht und ist im Sommer 1942 in das Vernichtungslager Auschwitz

deportiert worden. Die Tochter Loni konnte offenbar 1940 über die Schweiz

der Verfolgung durch den NS-Staat entkommen. Späterer Name: Loni

Croitoru-Hofmann. |

Jakob Neuberger aus Hainstadt(1850-1937) war verheiratet mit

Frederika geb. Freudenstein (1848-1912). Das Ehepaar hatte sieben

Kinder, die bis zum Jahr 1941 alle in die USA emigriert waren: die Söhne

Gerson (1877-1960), Josef (1890-1978), Berthold

(1883-1965) und Sigmund (1890-1978) sowie die Töchter Emma verh.

Fischl (1875-1965), die 1937 ihren Neffen Kurt Rosenbaum

(1922-2012) bei sich aufnahm, dann Johanna verh. David (1878-1926),

die Mutter von Friedel David, und schließlich Fanny verh.

Rosenbaum (1887-1968), die Mutter von Kurt Rosenbaum. |

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

Familie Josef und Jette Neuberger

(unten):

Josef Neuberger (geb. am 20. August 1880 in Hainstadt, gest. am 10.

Dezember 1961 in Baker County/Oregon, begr. Beth Israel Cemetery in

Portland) war seit dem 3. April 1913 verheiratet mit Jette geb. Braun

(geb. am 31. Mai 1888 in Hochhausen/Baden, gest. am 30. September 1965 in

Baker County/Oregon, begr. Beth Israel Cemetery in Portland). Ihre Söhne

wurden alle in Buchen geboren: Gert (Gerson) (geb. am 27. September

1914), Berthold (geb. am 3. September 1916) und Hans Joachim

(geb. am 9. Juli 1924, gest. am 1. Januar 1997, begr. Beth Israel Cemetery

in Portland). Der jüngste Sohn Hans Joachim emigrierte mit seinen Eltern

1940 über die Schweiz in die USA. Die beiden älteren Söhne, Gerson und

Berthold, waren schon früher in die Vereinigten Staaten ausgewandert, und

wurden von ihren beiden Onkeln gleichen Namens in Oregon aufgenommen. |

|

|

|

|

Familie Josef und

Jette

Neuberger

mit ihren drei Söhnen

|

Josef Neuberger

(Ende der 1920er-Jahre)

|

Gert (Gerson) Neuberger

|

Hans Joachim

Neuberger, links im

Kaminfegerkostüm um 1930, rechts

bei seiner Einschulung (1931) |

| |

|

|

|

|

Familie Moritz und Fannie Rosenbaum.

Auf dem Foto unten (erstes von links) ist Fannie (Fanny) Rosenbaum geb. Neuberger

(1887-1968) abgebildet. Sie hat ihre Tochter Ruth auf dem Schoß. Sohn

Kurt (1922-2012) sitzt auf der Bank, seine Cousine Friedel David

(geb. 9. Oktober 1915 in Weinheim)

steht hinter der Bank. Ehemann Moritz Rosenbaum (geb. 27. Juni 1885

in Münchholzhausen) fehlt auf dem Bild.

Das Foto dürfte aus den Jahren 1926-1930 stammen. Die Familie hatte in

Hainstadt an der Stelle, an der heute die Volksbank steht, ein

Textilgeschäft (Manufakturwarenhandlung). Der linke Teil des aktuellen Bankgebäudes beherbergte das

ehemalige Textilgeschäft. Sohn Kurt (geb. 1922) besuchte zunächst die Grundschule in

Hainstadt. Als er 1935 auf das Gymnasium in Buchen wechselte, wurde er gemobbt und verprügelt, weil er Jude ist. Um dem ein Ende zu bereiten,

schickten ihn die Eltern nach Frankfurt, damit er am Philanthropin einen

Schulabschluss machen konnte.1939 gelang es der Familie noch, in die USA

auszureisen. Moritz Rosenbaum starb am 2. November 1948 in Brooklyn,

N.Y./USA. Kurt Rosenbaum war seit den 1970er Jahren mit seiner

Ehefrau Inge und den Kindern Mike und Lisa oft zu

Besuch in Hainstadt. Er ist 2012 in den USA verstorben. Seine Schwester

Ruth lebte als verheiratete Ruth Goldschmidt in Brooklyn, N.Y./USA.

Auf dem Foto unten (zweites von links) ist der für einen Festzug geschmückte

Wagen der Familie Rosenbaum vor dem Haus des Fotografen in Buchen zu

sehen. Anlass war das 50. Stiftungsjubiläum des Männergesangvereins

Hainstadt in der Zeit vom 11. bis 13. Juli 1932. Von rechts nach links:

Moritz Rosenbaum, daneben Friedel David, davor die Mutter

Fannie Rosenbaum geb. Neuberger (1887-1968), die Tochter Ruth,

Theodor Reinhard als Fahrer und der Sohn Kurt. |

|

|

|

|

Fannie Rosenbaum mit ihren

beiden Kindern

Kurt und Ruth sowie Friedel David |

Der Wagen der Familie

Rosenbaum vor dem Haus des Fotografen in Buchen. |

Die Kinder Kurt

und Ruth Rosenbaum,

links Kurt im Frack. |

Kurt Rosenbaum

bei seiner Einschulung. |

| |

|

|

|

|

|

|

|

Kurt

Rosenbaum, links als Schreiner verkleidet, rechts als Jockey.

|

Ruth

Rosenbaum: links als kleine Dame in einem Fantasiekostüm,

rechts in demselben Kostüm ohne Hut. |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Das jüdische Wohngebiet

lag nach einem Bericht von 1650 "von Alters her... auf dem Kellergarten".

Demnach war der Bereich um die Kellerei das damalige jüdische Wohnviertel. Die

Kellereistraße hieß früher auch "Judengasse".

Um 1600 wurde eine Synagoge im sogenannten "Judenbau"

eingerichtet, die bis zum Anfang des 19. Jahrhundert gottesdienstlichen Zwecken

diente. In diesem Gebäude waren auch das rituelle Bad (bis 1840), die Wohnungen

zweier Familien und das Schlachthaus. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der "Judenbau"

allerdings als für eine Synagoge "höchst unwürdig" empfunden. Der Eingang zur

Synagoge befand sich in einem "sehr traurigen Zustand". Direkt vor dem Haus war

ein "übelriechender Hühnerstall". Der Rauch aus den Feuerstätten der im

Erdgeschoss lebenden Familien erfüllte regelmäßig den Raum der Synagoge, "sodass

man den Gottesdienst unmöglich in würdiger Weise abwarten konnte". Dabei

handelten die Hausbewohner auch noch mit Häuten, die neben und über der

Synagoge im oberen Stock aufgehängt waren und einen schwer zu ertragenden

Gestank verbreiteten. Das Gebäude war in einem solchen Zustand, dass es nach

der Neueinrichtung der Synagoge unverkäuflich war. Viermal machte die Gemeinde

vergeblich einen Versuch, ihre Räumlichkeiten im alten "Judenbau" zu verkaufen.

Schließlich überließ man diese dem Simon Wolf Seldner und dem Löb

Schwarzmann, denen das übrige Haus gehörten. Sie mussten sich jedoch

verpflichten, das im Haus befindliche rituelle Bad zu unterhalten.

Der Beschluss, eine neue Synagoge zu errichten,

wurde von der jüdischen Gemeinde 1814/15 getroffen. Eine aus neun Männern

bestehende Kommission sollte alle beim Synagogenbau erforderlichen Anordnungen

treffen und die Verwendung der Gelder überwachen. Die Finanzierung der

Baukosten bereitete große Schwierigkeiten, da die aus 28 bis 30 Familien

bestehende Gemeinde größtenteils in armen Verhältnissen lebte. Ein

Gemeindebeschluss vom 12. August 1815 legte jedoch fest, dass jeder Hausvater

zur Zahlung der entsprechenden Anteile verpflichtet war. Sollte einer der

Verpflichtung nachkommen, müsse der damalige Gemeindevorsteher Bär Goldschmidt

mit diesem zu Rabbiner Metz in Bödigheim gehen, um die Sache zu klären. Die

Beiträge zum Synagogenbau scheinen fleißig gesammelt worden zu sein. Die

ehemaligen Inhaber der Stühle in der alten Synagoge (zusammen 29) wurden je

nach Vermögen in sechs Klassen eingeteilt und hatte wöchentlich vier bis

vierzehn Kreuzer zu bezahlen. Die übrigen, die keinen Platz besessen hatten

(zusammen 18), bezahlten außer ihren Wochengeldern noch sechs bis zwölf

Gulden. Die Baukosten der neuen Synagoge, die nach der Inschrift 1819 vollendet

wurde, berechneten sich auf mehr als 3.000 Gulden. Da die Beiträge

der Gemeindeglieder hierzu nicht ausreichten, erhielt die Gemeinde vom

Ministerium des Innern am 20. April 1820 die Genehmigung, eine Sammlung unter

den Glaubensgenossen der unteren Kreise des Herzogtums durchzuführen.

Um die restliche Bausumme erbringen zu können, beschloss

eine Gemeindeversammlung 1820, dass die Plätze der neuen Synagoge sowohl für Männer

wie für Frauen versteigert würden. Unter 50 Gulden sollte kein Platz abgegeben

werden. Bis zur völligen Bezahlung blieb der Platz Eigentum der Gemeinde.

Niemand durfte seinen Platz in den ersten fünf Jahren weiterverkaufen. Wer sich

keinen besonderen Platz kaufte, zahlte für die Benützung eines angewiesenen

Platzes jährlich zwei Gulden Miete.

Umfassende Renovierung und Wiedereinweihung der Synagoge

(1929)

Mitteilung

in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 9. Oktober 1929: "Hainstadt. (Synagogenweihe).

Die hiesige im Jahre 1819 erbaute Synagoge wurde einer durchgreifenden

Erneuerung unterzogen. Kürzlich wurde sie nun durch Bezirksrabbiner

Greilsheimer neu geweiht. Die Opferwilligkeit der hiesigen israelitischen

Gemeinde hat die Durchführung der Arbeiten ermöglicht." Mitteilung

in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 9. Oktober 1929: "Hainstadt. (Synagogenweihe).

Die hiesige im Jahre 1819 erbaute Synagoge wurde einer durchgreifenden

Erneuerung unterzogen. Kürzlich wurde sie nun durch Bezirksrabbiner

Greilsheimer neu geweiht. Die Opferwilligkeit der hiesigen israelitischen

Gemeinde hat die Durchführung der Arbeiten ermöglicht." |

Beim Novemberpogrom im November 1938 wurden die Fenster der

Synagoge von auswärtigen SA-Leuten eingeschlagen, die Inneneinrichtung und die

Vortüren demoliert. Am Gebäude selbst entstand kein größerer Schaden.

Dennoch wurde die ehemalige Synagoge später abgebrochen und an ihrer Stelle ein

Wohnhaus erbaut (Grundstück Buchener Straße 15).

An Stelle der alten Synagoge (des "Judenbaus") in der Hornbacher

Strasse 6-8 wurde in den 1840er-Jahren ein Neubau erstellt.

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische Fotos sind nicht bekannt, eventuelle

Hinweise bitte an

den Webmaster, E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Fotos 2003:

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 5.9.2003) |

|

|

| |

Von der 1819 erbauten und 1938

zerstörten Synagoge ist nichts

mehr

vorhanden; an ihrer Stelle steht dieses

Wohnhaus (Buchener Straße

15) |

Die Umgebung des ehemaligen

Synagogengrundstückes |

| |

| |

| |

|

|

Fotos vom Nachfolgegebäude zum "Judenbau"

in der

Hornbacher Str. 6-8

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 11.5.2004) |

|

|

| |

Grundstein mit "Händedruck"

und Inschrift von 1845 |

| |

|

|

|

|

| Verschiedene

Ansichten des an Stelle des Judenbaus in den 1840er-Jahren errichteten

Gebäudes |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Ambrosius Götzelmann: Das geschichtliche Leben eines

ostfränkischen Dorfes. Hainstadt im Bauland 725-1925. Würzburg 1925². |

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 118-119. |

| Elmar Weiss: Der Gerechte lebt durch seine Treue.Löb,

Josef und Ernestine Eschelbacher geb. Benario (Veröffentlichungen

des Vereins zur Erforschung jüdischer Geschichte … im tauberfränkischen

Raum Band 3). Osterburken 1996.

|

| Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -

Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from

their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem

1986. S. 320-321. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007.

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Hainstadt Baden. Jews

were present in the 16th century and the small community grew with the addition

of refugees from Buchen in the 17th century. A

synagogue was built in 1819 and a Jewish elementary school was opened around the

end of the 1820s. Over half the Jews were cattle traders and Jews also pioneered

the local cloth industry. The Jewish population reached a peak of 249 in 1842,

subsequently declining steadily through emigration and the exodus to the big

cities. In 1933, 38 remained (total 1,084). By early 1938, six had left and in

the course of the year another 12 fled. Seven more emigrated after Kristallnacht

(9-10 November 1938), when the synagogue was vandalized. The last six were

deported to the Gurs concentration camp on 22 October 1940.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|