|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Emmendingen mit

Kenzingen (Kreisstadt,

Baden-Württemberg)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge bis 1938/40

Bitte besuchen Sie auch die

Website des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V.

www.juedisches-leben-in-emmendingen.de

Vergleiche (interne Links) Seite zum Jüdischen

Museum Emmendingen

Seite zur neuen

jüdischen Gemeinde in Emmendingen

Seite zum alten

jüdischen Friedhof Emmendingen

Seite zum neuen

jüdischen Friedhof Emmendingen

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Emmendingen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhundert zurück. Nach der

Chronik konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg die ersten Juden in der

Stadt niederlassen (um 1660/70). 1680 wurde Jud Löwel Pächter der

Münze und des städtischen Salzhandels-Monopols. 1716 erhielten fünf aus dem

schweizerischen Thurgau vertriebene Familien von Markgraf Wilhelm einen

Schutzbrief*. 1738 lebten bereits 14 jüdische Familien in der Stadt. 1743 kamen

aus Stühlingen vertriebene Familien

dazu. 1775 war die Zahl der jüdischen Familien auf acht zurückgegangen, bis 1819

waren es wieder 19 Familien.

*Anmerkung von Günter Boll (Mitteilung vom 17.10.2011) : "Nach jahrelangen genealogischen Recherchen in den einschlägigen Archiven bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Behauptung

Adolf Lewins, "die Vertriebenen der Schweiz", die nach 1715 Aufnahme in der baden-durlachischen Markgrafschaft Hochberg (Emmendingen ...) und den oberbadischen Herrschaften Badenweiler (Müllheim) und Rötteln (Lörrach) fanden, seien aus dem Thurgau ausgewiesene Flüchtlinge gewesen, nicht haltbar ist. Plausibler erscheint deren Herkunft aus rechts- und linksrheinischen Judenwohnorten am Hochrhein (Stühlingen, Tiengen, Horheim ...) und im Surbtal (Endingen, Lengnau) oder aus dem Solothurner Gebiet (Dornach ...). Beweisgültige Indizien dafür gibt es allerdings nicht."

Die jüdischen Familien siedelten sich im 18./19. Jahrhundert

sowohl im Stadtgebiet wie seit 1728 in der Vor- und Unterstadt Niederemmendingen

(vor allem in der Karl-Friedrich-Straße) an.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1801 158 jüdische Einwohner, 1825 204 (9,4 % von insgesamt 2.165

Einwohnern), 1842 210, 1875 Höchstzahl mit 406 Personen erreicht (11,6 % von

insgesamt 3.487 Einwohnern), 1880 239 (9,1 % von 2.617), 1895 379 (7,5 % von

5.133), 1900 369 (5,9 % von 6.219), 1910 351 (4,2 % von 8,379). Zur jüdischen

Gemeinde in Emmendingen gehörten auch die in Kenzingen lebenden jüdischen

Personen (1924 25 Personen, 1932 19 Personen).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde einen Betsaal (1727),

dann eine Synagoge (s.u.). Nach dem Bau einer neuen Synagoge wurde die alte Synagoge

Kirchstraße 11 nach 1823 zu einem Gemeindehaus mit Kantorenwohnung und Gemeindesaal umgebaut. In ihm befand sich 1830 auch die jüdische

Konfessionsschule, später wurde diese (bis zur Aufhebung 1872) in die

Karl-Friedrich-Straße 62 verlegt. Lehrer im 19. Jahrhundert waren u.a. ein

Lehrer Auerbach (vgl. bei den Anzeigen unten M. Auerbach), nach 1862 K.

Bodenheimer. Um 1840 richtete die jüdische Gemeinde ein

rituelles Bad am Mühlenbach ein. Es wurde bis etwa 1900 benutzt, danach diente das kleine Badhaus dem Synagogendiener als Wohnung. Nach der Wiederentdeckung 1988 wurde die Mikwe von dem damals gegründeten Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen restauriert und in dem Gebäude 1997 das Jüdische Museum der Stadt eingerichtet (Standort: Schlossplatz 7).

Ein älterer Friedhof bestand seit

1717, ein neuer Friedhof seit 1899.

Die jüdische Gemeinde gehörte seit 1827 zum Rabbinatsbezirk Breisach,

dessen Amtssitz 1885 nach Freiburg i.Br. verlegt wurde.

Die jüdischen Bürger trugen seit dem 19. Jahrhundert in hohem Maß zur

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Emmendingens bei.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Ludwig

Goldschmidt (geb. 13.12.1886 in Emmendingen, gef. 13.3.1918), Unteroffizier Alfred

Kahn (geb. 1.8.1894 in Emmendingen, gef. 28.10.1916), Moritz Meyer (geb.

30.7.1879 in Emmendingen, gef. 21.8.1917), Vizefeldwebel Otto Veit (geb.

16.1.1891 in Emmendingen, gef. 10.10.1914, Bericht zu seiner Beisetzung siehe

unten), Ludwig Weil (geb. 24.9.1888 in

Mergentheim, gef. 14.10.1916), Unteroffizier Otto Emil Weil (geb. 1.1.1889 in

Emmendingen, gef. 30.7.1915), Unteroffizier Otto H. Weil (geb. 22.9.1891 in

Emmendingen, gef. 22.8.1918), David Wolfsbruck (geb. 14.4.1894 in Randegg, gef.

1.9.1916). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal

1914/18. Außerdem ist gefallen Unteroffizier Prof. Dr. Rudolf Kahn (geb.

24.8.1886 in Emmendingen, vor 1914 in Freiburg wohnhaft, gef. 2.5.1915).

Um 1924, als 364 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (4,1 % von

8.835 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde: Simon Veit, Max Wertheim,

Isaak Hobel, Emanuel Schwarz, Emil Dreyfuß und Alexander Günzburger. Als

Kantor war Hermann Marx angestellt, als Synagogendiener war Alexander Kahn

tätig, als Gemeindeschreiber der Hauptlehrer Isaak Hobel, als Gemeinderechner

Meier Markus. Isaak Hobel erteilte an öffentlichen Schulen 28 jüdischen

Kindern den Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen und

Wohlfahrtseinrichtungen bestanden der Israelitische Wohltätigkeitsverein

"Bikur Cholim" (bzw. Kranken- und Sterbeverein, gegründet

ca. 1825; 1924 unter Leitung von Leopold Veit und Berthold Weil, 1932 nur

Berthold Weil, 1932 100 Mitglieder), der Israelitische Frauenverein

(gegründet 1896, Zweck und Arbeitsgebiet: Kranken- und Wöchnerinnenfürsorge,

1924/32 unter Leitung von Frau H. Goldschmidt, 1932 111 Mitglieder), der Verein

Brith scholom (1924 unter Leitung von Leopold Veit mit 73 Mitgliedern, 1932

Leitung Gustav Wertheimer), der Synagogenchorverein (1924 unter Leitung

von Ludwig Wertheimer mit 120 Mitgliedern, 1932 Leiter Alfred Odenheimer), die Almosenkasse

der Israelitischen Gemeinde (gegründet ca. 1825, Ziel und Arbeitsgebiet:

Unterstützung Hilfsbedürftiger, 1932 Leiter Isidor Weil), die Wanderfürsorgestelle

(Ziel: Unterstützung von Durchwanderern, 1932 Leiter Kantor Joseph Bandel), der

Jugendbund (1932 Leiter Kantor Joseph Bandel), der Reichsbund

jüdischer Frontsoldaten (1932 Leiter Herr Hobel) sowie eine Ortsgruppe des Central-Vereins

(1932 Leiter Rechtsanwalt Dreifuß). Im Schuljahr 1931/32 erhielten 33

Kinder der Gemeinde Religionsunterricht.

1932 waren die ersten beiden Gemeindevorsteher (der Vorstand bestand aus

fünf Personen) Alfred Odenheimer (1. Vors.), Rechtsanwalt Emil Dreifuß (2.

Vors.), als Schriftführer war weiterhin Hauptlehrer Isaak Hobel tätig. Zur

Repräsentanz gehörten 20 Personen, die Vorsteher waren Berthold Weil (1.

Vors.), Gustav Wertheimer (2. Vors.) und Max I. Weil (3. Vors.).

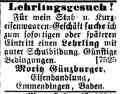

An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbebetrieben sind bekannt: Rosshandlung Isidor Bloch

(Karl-Friedrich-Straße 65), Kolonialwarenhandlung Max Bloch (Karl-Friedrich-Straße

36), Rechtsanwalt Emil Dreifuß (Karl-Friedrich-Straße 21), Textilgeschäft Theodor Geismar

(Karl-Friedrich-Straße 53), Haushaltwaren Hermann Falk (Theodor-Ludwig-Straße

11), Metzgerei Leopold Goldschmidt (Karl-Friedrich-Straße 17), Viehhandlung Max Goldschmidt

(Karl-Friedrich-Straße 38), Viehhandlung Albert Günzburger und Gasthaus "Ochsen', später Zigarrenfabrik Günzburger & Co.

(Karl-Friedrich-Straße 40), Viehhandlung Hermann Günzburger (Karl-Friedrich-Straße

47), Weinhandlung Hugo Günzburger (Goetheplatz 2), Viehhandlung Israel Philipp Günzburger

(Karl-Friedrich-Straße 9; bis heute mit Initialen und Wappenstein dieser Fam. Günzburger), Viehhandlung Max Günzburger

(Brunnenstraße 16), Sackfabrik Günzburger & Haas (Steinstraße 2), Gasthaus

"Zum Schwanen', Inh. Wwe. Rosa Haas

(Karl-Friedrich-Straße 19), Branntwein-Brennerei Max Heilbrunner (Moltkestraße

8), Branntwein-Brennerei, Likörfabrik und Weinhandlung Heilbrunner & Co.

(Franz-Josef-Baumgartner-Straße 12), Branntwein-Brennerei, Likörfabrik und Weinhandlung Heilbronner & Moch

(Franz-Josef-Baumgartner-Straße 13), Weißwarengeschäft Geschw. Kahn (Lammstraße

12), Lumpensortieranstalt und Altwaren Gebr. Kahn (Haselmatten 7), Kaufhaus S. Knopf

(Theodor-Ludwig-Straße 1), Schuhvertrieb A. Löwenthal (Hochburgerstraße 39), Kaufhaus M. Nachmann (Eckhaus

Marktplatz/Kirchstraße ), Arzt Dr. Julius Neuburger (Karl-Friedrich-Straße

24), Viehhandlung Hermann Pickard (Mundinger Straße 6, abgebrochen), Viehhandlung Simon Pickard

(Karl-Friedrich-Straße 55), Arzt Dr. Wilhelm Reutlinger

(Franz-Josef-Baumgartner-Straße 4), Herrenmode-Artikel, Textil- und Aussteuergeschäft Emanuel Schwarz, dann Benjamin Weil

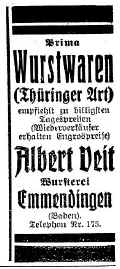

(Markgrafenstraße 2), Textilgeschäft Siegfried Schwartz (Lammstraße 14), Metzgerei Albert Veit

(Markgrafenstraße 8), Viehhandlung Arthur und Louis Veit (Karl-Friedrich-Straße

32), Viehhandlung Julius Veit (Karl-Friedrich-Straße 63, abgebrochen), Lebensmittel- und Futterartikelhandlung Louis Veit und Viehhandlung Arthur Veit

(Theodor-Ludwig-Straße 4), Futtermittelhandlung Samuel Veit (Mundinger Straße

13), Metzgerei Samuel Veit (Karl-Friedrich-Straße 39), Viehhandlung Adolf Weil

(Karl-Friedrich-Straße 50), Häute-, Fell- und Rauchwaren-Großhandlung Benedikt Weil & Söhne

(Markgrafenstraße 4), Schuhgeschäft Ludwig Wolf und Zigarren-Großhandlung Emil Weil

(Markgrafenstraße 45), Bäckerei Fritz Weil (Karl-Friedrich-Straße 1), Aussteuer- und Textilgeschäft Hermann E. Weil

(Kirchstraße 9), Weinhandlung Hugo Weil (Karl-Friedrich-Straße 7), Mehlgroßhandlung J. Weil

(Hochburgerstraße 4), Lebensmittel-Großhandlung Max Benedikt Weil (Landvogteistraße

6), Viehhandlung Adolf Samuel Weil (Mundinger Straße 8), Feinkost-, Wein- und Zigarrenhandlung Sophie Weinstock

(Markgrafenstraße 26), Erste Badische Wein- und Edelbranntwein-Brennerei,

Klosterbrennerei GmbH Wertheimer & Cie., Inh. J.M. Wertheimer (Klostergasse

6; eine der führenden Weinbrennereien Deutschlands und die größte

Edelbranntwein-Brennerei des Schwarzwaldes), Rechtsanwalt Robert Wertheimer (Marktplatz 4).

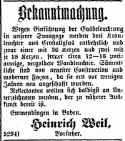

Zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 lebten 296

jüdische Personen in der Stadt (3,1 % von 9,514). Bis 1934/37 nahm die Zahl auf

Grund des Zuzuges von umliegenden Landgemeinden trotz der auch in Emmendingen

zunehmenden Repressalien und der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts noch nicht

ab (1934 348 jüdische Einwohner, 1936 413, 1937 287). 1935 bis zur Aufhebung am

24. April 1937 bestand wieder eine jüdische Volksschule, da den Kindern der

Besuch der allgemeinen Schulen nicht mehr möglich war. Am 1. Januar 1938 wurden

noch 138 jüdische Einwohner gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Synagoge zerstört (s.u.), das israelitische Gemeindehaus demoliert, die

Friedhöfe geschändet, die Schaufenster jüdische Geschäfte eingeworfen. Von

den nach Dachau verschleppten jüdischen Männern wurde Israel Günzburger

ermordet. Anfang 1939 wurden die letzten 13, bis dahin noch bestehenden

jüdischen Firmen und Geschäfte aufgelöst. Bis Anfang 1940 konnten etwa zwei

Drittel der jüdischen Einwohner Emmendingens emigrieren (etwa 100 nach

Nordamerika).

Die letzten 71 jüdischen Gemeindeglieder wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs

deportiert.

Von den in Emmendingen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leo Alpern (1903),

Rosa(lie) Beer geb. Günzburger (1888), Emilie Bergheimer geb. Bloch (1883),

David Bloch (1863), Friedrich Bloch (1888), Richard Bloch (1887), Sofie Bloch

(1882), Friederike (Rika) Bodenheimer geb. Sinsheimer (1857), Siegfried

Bodenheimer (1868), Peter Bradt (1913), Melanie Breisacher (1903), Berta Brummer

geb. Liebhold (1895), Emil Dreifuß (1865), Emma Dreifuss geb. Veit (1858),

Mathilde Dreifuß (1885), Rosa Dreifuss geb. Günzburger (1876), Marie Fonteyn

geb. Weil (1914), Liesel Freundlich geb. Seligmann (1923), Marie Fröhlich geb.

Goldschmidt (1880), Ida Fürst geb. Wertheimer (1891), Alfred Geismar (1925),

Emma Geismar geb. Blum (1874), Hedwig Geismar geb. Günzburger (1888), Max

Geismar (1884), Salomon Geismar (1875), Johanna Goldberg (1896), Olga Goldberg

(1868), Hilda Grünebaum geb. Weil (1888), Alfred Günzburger (1894), Hermann

Günzburger (1886), Israel Günzburger (1857), Jakob Günzburger (1883), Johanna

Günzburger I (1886), Johanna Günzburger II (1883), Julius Günzburger (1875),

Max Günzburger (1881), Richard Günzburger (1903), Siegfried Günzburger

(1885), Sophie Günzburger geb. Günzburger (1879), Sophie Günzburger (1882),

Walter Günzburger (1917), Fanny Haas (1897), Frieda Haas geb. Veit (1897),

Julius Haas (1874), Sofie Haas (1872), Thekla Haas (), Hilda Haberer geb.

Wurmser (1886), Siegfried Hauser (1881), Nanette Heilbronner geb. Bernheim

(1859), Ludwig Herz (1872), Isack Hobel (1887), Melitta Hobel geb. Gundelfinger

(1886), Babette Hochstätter (1869), Leo Hofeler (1897), Betty Hofmann (1912),

Mathilde Kahn geb. Hirsch (1871), Elsa Kohlmann geb. Günzburger (1889), Selma

Kraus (1887), Ida Levistein (1874), Fanny Levy (1899), Ida Lion geb. Günzburger

(1885), Siegfried Maier (1897), Thekla Mannheimer geb. Haas (1894), Elsa Mayer

(1909), Emil Mayer (1874), Hermine Mayer geb. Greilsheimer (1879), Lydia Mayer

(1902), Martha Mayer (1907), Max Mayer (1873), Balbine Moch geb. Weil (1867),

Leopold Moch (1885), Stefanie Moch geb. Heilbrunner (1891), Else Müller (1909),

Luise Nahm (1900), Albert Neumann (1869), Emma Olesheimer geb. Weil (1857),

Henriette Pickard geb. Günzburger (1860), Ida Reiss (1860), Camilla (Kamilla)

Roos geb. Pickard (1888), Hermine Roos geb. Günzburger (1882), Hermann Ross

(1888), Lina Ruben (1896), Gertrud Schloss geb. Haas (1899), Hilda Schustermann

(1907), Emma Schwab (1885), Elsa Ullmann geb. Heilbrunner (1889), Lise Ullmann

(1859), Anna Valfer geb. Weil (18794), Flora Veit (1897), Samuel Veit (1866),

Simon Veit (1851), Anna Weil geb. Heim (1880), Arthur Weil (1887), Elias Weil

(1877), Elise Weil geb. Heim (1878), Elsa Weil geb. Wurmser (1890), Erich Weil

(1910), Flora Weil geb. Höchstetter (1892), Frieda Weil (1877), Fritz Weil

(1909), Heinz Weil (1923), Ida Weil geb. Veit (1876), Irma Weil (1909), Jette

Weil geb. Veit (1854), Julius Weil I (1873), Julius Weil II (1873), Julius Weil

III (1884), Lina Weil (1867), Lina Weil geb. Mai (1896), Luise Weil (1877),

Marie Weil (1914), Max Weil (1878), Moritz Weil I (1855), Moritz Weil II (1873),

Rosa Weil geb. Veit (1857), Rolf Weinstock (1920), Sofie Weinstock geb.

Heilbrunner (1884), Jakob Wendel (1876), Lina Wendel geb. Weil (1880), Flora Wertheimer

(1867), Sofie Wertheimer geb. Günzburger (1877), Lina Wolff geb. Günzburger

(1885), Ludwig Wolf (1864).

Nach 1945:

Zur Neubegründung einer Gemeinde kam es in Emmendingen

durch den Zuzug jüdischen Emigranten aus den GUS-Ländern im Februar 1995

(vgl. nächste Seite).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte

der jüdischen Lehrer / Kantoren

Ausschreibungen der Stelle des Vorbeters und Schochet 1877

Anmerkung: auf Grund der Größe der Gemeinde

waren bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Ämter des Lehrers,

Kantors und Schochet auf zwei Personen verteilt. Neben dem jüdischen

Elementarlehrer war der Kantor angestellt, der zugleich das Amt des Schächtens

innehatte. Die Stelle wurde sowohl in der orthodox-jüdischen Zeitschrift

"Der Israelit", als auch in der liberalen "Allgemeinen Zeitung

des Judentums" ausgeschrieben, was von einer liberalen Grundeinstellung der

jüdischen Gemeinde zeugt.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877:

"Kantorstelle. Bei der hiesigen Israelitischen Gemeinde ist die

Stelle eines Kantors und Schächters bis zum 1. Juli dieses Jahres zu

besetzen. Fixen Gehalt Mark 1.200 und der Schächterdienst trägt ca.

800-900 Mark ein. Musikalische gebildete Bewerber, nicht über 35 Jahre

alt, welche die Fähigkeit besitzen, Religionsunterricht zu erteilen, mit

Chor vorzubeten, sowie die Synagogengesänge einzuüben, werden bevorzugt. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877:

"Kantorstelle. Bei der hiesigen Israelitischen Gemeinde ist die

Stelle eines Kantors und Schächters bis zum 1. Juli dieses Jahres zu

besetzen. Fixen Gehalt Mark 1.200 und der Schächterdienst trägt ca.

800-900 Mark ein. Musikalische gebildete Bewerber, nicht über 35 Jahre

alt, welche die Fähigkeit besitzen, Religionsunterricht zu erteilen, mit

Chor vorzubeten, sowie die Synagogengesänge einzuüben, werden bevorzugt.

Reisekosten werden nur demjenigen vergütet, welchem die Stelle

übertragen wird. Emmendingen (Baden), im April 1877. J. Wertheimer,

Vorsteher". |

| |

Anzeige

mit demselben Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. Mai 1877. Anzeige

mit demselben Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. Mai 1877. |

Auszeichnung für Hauptlehrer Jakob Wolfsbruck (1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. März 1914: "Aus Karlsruhe wird geschrieben: Der Oberrat

hat für das Jahr 1914 folgende Fanny Weil'sche Tugendpreise verliehen: im

Betrage von 500 Mark dem Hauptlehrer Jakob Wolfsbruck an der

Volksschule in Emmendingen; im Betrage von 300 Mark der Frau

Rosa Wachenheimer Witwe in Schmieheim,

der Frau Regine Seelig in Mannheim und der Frau Malchen

Kälbermann in Großeicholzheim."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. März 1914: "Aus Karlsruhe wird geschrieben: Der Oberrat

hat für das Jahr 1914 folgende Fanny Weil'sche Tugendpreise verliehen: im

Betrage von 500 Mark dem Hauptlehrer Jakob Wolfsbruck an der

Volksschule in Emmendingen; im Betrage von 300 Mark der Frau

Rosa Wachenheimer Witwe in Schmieheim,

der Frau Regine Seelig in Mannheim und der Frau Malchen

Kälbermann in Großeicholzheim."

|

Besondere

Ereignisse im jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Die Tagung des "Allgemeinen Landesvereins im

Großherzogtum Baden zur Verbesserung der inneren und äußeren Zustände des

Juden" (1847)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4.

Oktober 1847: "Mannheim, 20. September (1847). Ich sende Ihnen anbei

zwei Bekanntmachungen, um deren Abdruck ich Sie ersuche. W.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4.

Oktober 1847: "Mannheim, 20. September (1847). Ich sende Ihnen anbei

zwei Bekanntmachungen, um deren Abdruck ich Sie ersuche. W.

Allgemeiner Landesverein im Großherzogtum Baden zur Verbesserung der

inneren und äußeren Zustände der Juden.

Die Mitglieder des allgemeinen Landesvereins, der Lokalvereine und Alle,

welche sich für den geistigen, politischen und sozialen Forschritt

unserer Glaubensgenossen interessieren, werden zu einer Generalversammlung

auf Dienstag, den 28. September, Morgens 8 Uhr nach Emmendingen im

Breisgau eingeladen.

Tagesordnung: 1) Besprechung über die in Betreff der bürgerlichen

Gleichstellung an die hohe Regierung und an die Landstände

einzureichenden Petitionen. 2) Besprechung über die gewerblichen

Verhältnisse unserer Glaubensgenossen. 3) Eingabe an den

großherzoglichen Oberrat wegen Berufung einer allgemeinen Synode. 4)

Besprechung über die Frage: Inwiefern den in den Versammlungen deutscher

Rabbiner gefassten Beschlüssen Geltung in unserm Großherzogtum

verschafft werden könne?

Mannheim, den 1. September 1847. Der geschäftsleitende Ausschuss: Dr. Ladenburg.

Eller. Lenel, Mai. Wagner.

Bekanntmachung. Nachdem in Folge diesseitiger Bekanntmachung vom

24. Juni dieses Jahres die Mitglieder der Rabbinerversammlung in

Betreff der für die vierte Versammlung festzusetzenden Zahl ihre Stimmen

anher abgegeben haben, sieht sich der unterzeichnete Ausschuss zu

folgender Veröffentlichung veranlasst: Von den Mitgliedern der dritten

Rabbinerversammlung haben zwölf in schriftlicher Mitteilung ihr Bedauern

ausgedrückt, dass es ihnen, nachdem die Versammlung am bestimmten Termine

nicht abgehalten werden konnte, amtliche Verhältnisse unmöglich machen,

an einer noch im Laufe des Jahres 1847 abzuhaltenden Versammlung sich zu

beteiligen. In Berücksichtigung dieser Äußerungen glaubt nun der

unterzeichnete Ausschuss sein Mandat nicht zu überschreiten und im Sinne

der übrigen verehrlichen Mitglieder zu handeln, wenn er hiermit erklärt,

dass die vierte Rabbinerversammlung auf nächstes Jahr verschoben und vom

17. Juli 18548 eröffnet werden soll.

Mannheim 26. August 1847. Der Ausschuss für die vierte

Rabbinerversammlung: Wagner, A. Adler, S. Adler, Formstecher, Stein." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Januar 1848:

"Aus Baden, im Januar. Erst jetzt liegt das gedruckte

Protokoll der dritten Generalversammlung des 'allgemeinen Landesvereins in

Baden für die Verbesserung der inneren und äußeren Zustände der

Juden', gehalten zu Emmendingen am 28. September vorigen

Jahres, uns vor und erfreut durch die sichtlich wachsende Teilnahme, die

dieser Verein genießt. 115 Mitglieder hatten sich am gedachten Tage

versammelt. Die Versammlung beauftragt einstimmig den Ausschuss, weitere

Schritte bei Regierung und Ständen zur Erlangung der bürgerlichen

Gleichstellung zu tun. Die geringeren Fortschritte in gewerblicher

Beziehung wurden in der Diskussion teils im Mangel an Freizügigkeit,

teils in manchen Religionssatzungen, in den vielen Feiertagen, der

Entfernung der Kohanim aus dem Hause bei Sterbefällen in derselben

Häuserreihe, teils in nicht genügender Sachkenntnis gefunden. Der dritte

Gegenstand der Beratung war eine Eingabe an den Oberrat wegen Berufung

einer allgemeinen Synode, welche aus den sämtlichen Rabbinen des Landes,

einer doppelten Anzahl von Laien, welche die Gemeinden wählen, und den

Mitgliedern des Oberrats bestehen soll. Der vierte Gegenstand wurde

ebenfalls mit einer an Einhelligkeit grenzenden Majorität angenommen, und

lautete: 'eine Eingabe an den Oberrat abzufassen, in der das Gesuch

gestellt wird, die Beschlüsse der deutschen Rabbinerversammlung einer

badischen Synode zur Begutachtung vorzulegen, von denen in Betreff der

Kultus-, Sabbat- und Festtagsfragen, sowie der Trauergebräuche als die

wichtigsten zuerst zur Behandlung gebracht werden mögen.' - Die

Diskussionen waren durchgängig sehr belebt und anziehend, und wurden

einige vortreffliche Reden gehalten, sowie die Vorberichte und Eingaben

sehr gut abgefasst sind. Allerdings ist die Wirksamkeit des Vereins in den

gedachten Gegenständen nur eine sehr bedingte, da die Erfüllung

einerseits von Regierung und Ständen, andererseits von dem Oberrat

abhängig ist, - allein die kräftige Aussprache dessen, was in einer

Mehrzahl der badischen Juden liegt, und die Erweckung von Fragen in

Tausenden, die sonst um die wichtigsten Angelegenheiten sich nicht

kümmern, und teilnahmslos ihren Weg gehen, ist schon Verdienst und

Wirksamkeit genug." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Januar 1848:

"Aus Baden, im Januar. Erst jetzt liegt das gedruckte

Protokoll der dritten Generalversammlung des 'allgemeinen Landesvereins in

Baden für die Verbesserung der inneren und äußeren Zustände der

Juden', gehalten zu Emmendingen am 28. September vorigen

Jahres, uns vor und erfreut durch die sichtlich wachsende Teilnahme, die

dieser Verein genießt. 115 Mitglieder hatten sich am gedachten Tage

versammelt. Die Versammlung beauftragt einstimmig den Ausschuss, weitere

Schritte bei Regierung und Ständen zur Erlangung der bürgerlichen

Gleichstellung zu tun. Die geringeren Fortschritte in gewerblicher

Beziehung wurden in der Diskussion teils im Mangel an Freizügigkeit,

teils in manchen Religionssatzungen, in den vielen Feiertagen, der

Entfernung der Kohanim aus dem Hause bei Sterbefällen in derselben

Häuserreihe, teils in nicht genügender Sachkenntnis gefunden. Der dritte

Gegenstand der Beratung war eine Eingabe an den Oberrat wegen Berufung

einer allgemeinen Synode, welche aus den sämtlichen Rabbinen des Landes,

einer doppelten Anzahl von Laien, welche die Gemeinden wählen, und den

Mitgliedern des Oberrats bestehen soll. Der vierte Gegenstand wurde

ebenfalls mit einer an Einhelligkeit grenzenden Majorität angenommen, und

lautete: 'eine Eingabe an den Oberrat abzufassen, in der das Gesuch

gestellt wird, die Beschlüsse der deutschen Rabbinerversammlung einer

badischen Synode zur Begutachtung vorzulegen, von denen in Betreff der

Kultus-, Sabbat- und Festtagsfragen, sowie der Trauergebräuche als die

wichtigsten zuerst zur Behandlung gebracht werden mögen.' - Die

Diskussionen waren durchgängig sehr belebt und anziehend, und wurden

einige vortreffliche Reden gehalten, sowie die Vorberichte und Eingaben

sehr gut abgefasst sind. Allerdings ist die Wirksamkeit des Vereins in den

gedachten Gegenständen nur eine sehr bedingte, da die Erfüllung

einerseits von Regierung und Ständen, andererseits von dem Oberrat

abhängig ist, - allein die kräftige Aussprache dessen, was in einer

Mehrzahl der badischen Juden liegt, und die Erweckung von Fragen in

Tausenden, die sonst um die wichtigsten Angelegenheiten sich nicht

kümmern, und teilnahmslos ihren Weg gehen, ist schon Verdienst und

Wirksamkeit genug." |

Initiative zur Gründung eines jüdischen Sterbekassenvereins (1872)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1872:

"Aus Baden. Die Synagogenräte der Gemeinden Altdorf,

Breisach, Ettenheim,

Emmendingen, Freiburg, Ihringen,

Kippenheim, Müllheim,

Schmieheim erließen an die

israelitischen Gemeinden Badens einen Aufruf, in welchem sie dieselben zum

Beitritte zu der Gründung eines jüdischen Sterbekassenvereins

auffordern, dessen Aufgabe sei, den Hinterlassenen eines jeden

Familienvaters, - reich oder arm - der Mitglied rubr. Vereins war, eine

Summe von 1000 Gulden auszuzahlen und zwar innerhalb 30 Tage nach dem

Sterbefall. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1872:

"Aus Baden. Die Synagogenräte der Gemeinden Altdorf,

Breisach, Ettenheim,

Emmendingen, Freiburg, Ihringen,

Kippenheim, Müllheim,

Schmieheim erließen an die

israelitischen Gemeinden Badens einen Aufruf, in welchem sie dieselben zum

Beitritte zu der Gründung eines jüdischen Sterbekassenvereins

auffordern, dessen Aufgabe sei, den Hinterlassenen eines jeden

Familienvaters, - reich oder arm - der Mitglied rubr. Vereins war, eine

Summe von 1000 Gulden auszuzahlen und zwar innerhalb 30 Tage nach dem

Sterbefall.

Dieses Projekt wurde von einem Amerikaner, Herrn Jonas Weil aus New York,

geborener Emmendinger, welcher Mitglied eines ähnlichen

amerikanischen Vereins 'Bene Beris' in New York ist, unter Mithilfe des

Herrn Hauptlehrer Bodenheimer in Emmendingen, bei nachfolgenden

Gemeinden schon zur Ausführung gebracht; nämlich in: Emmendingen,

Freiburg, Breisach,

Schmieheim, Kippenheim,

Altdorf, Ettenheim,

Ihringen, Müllheim,

zusammen mit mehr als 500 Mitgliedern.

In Baden wohnen ungefähr 25.000 Israeliten, welche ca. 5.000

Familienväter repräsentieren. Treten von diesen 5.000 auch nur 4.000

diesem nicht genug hoch zu schätzenden Sterbekassenvereine bei, so würde

ein Beitrag von 15 Kreuzer bei jeglichem Sterbefalle dieser 4.000

Mitglieder hinreichen, der Witwe oder den Waisen die erkleckliche Summe

von 1.000 Gulden auszahlen zu können.

Der New Yorker Verein, der 4.200 Mitglieder zählt, hat nach statistischen

Zusammenstellungen bisher höchstens 20 Sterbefälle pro Jahr und würde

nach dieser Annahme 5 Gulden als jährlicher Beitrag zur sofortigen

Ausbezahlung der 1000 Gulden schon hinreichen.

Die Statuten dieses Vereins sollen am Sonntag, den 25. Februar dieses

Jahres, in Freiburg von den Delegierten der betreffenden Gemeinden beraten

und endgültig festgesetzt werden." |

Gründung eines "Sterbekasse-Vereins" (1872)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Emmendingen

(Baden). Wir haben schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass auf

Veranlassung der Herren Jonas Weil aus New York und Hauptlehrer

Bodenheimer in Emmendingen ein 'Sterbekasse-Verein' gegründet worden

und dessen Wohltaten sich womöglich über sämtliche Israeliten Badens

erstrecken sollen. – Inzwischen hat in Freiburg eine

Delegiertenversammlung badischer Israeliten stattgefunden, in welcher die

Statuten entworfen wurden. Sobald der Verein 2.000 Mitglieder zählt, wird

er seine Tätigkeit beginnen. Der Verein wird den Hinterlassenen eines

Mitgliedes ein Minimum von 500 Gulden und ein Maximum von 1.000 Gulden

auszahlen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Emmendingen

(Baden). Wir haben schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass auf

Veranlassung der Herren Jonas Weil aus New York und Hauptlehrer

Bodenheimer in Emmendingen ein 'Sterbekasse-Verein' gegründet worden

und dessen Wohltaten sich womöglich über sämtliche Israeliten Badens

erstrecken sollen. – Inzwischen hat in Freiburg eine

Delegiertenversammlung badischer Israeliten stattgefunden, in welcher die

Statuten entworfen wurden. Sobald der Verein 2.000 Mitglieder zählt, wird

er seine Tätigkeit beginnen. Der Verein wird den Hinterlassenen eines

Mitgliedes ein Minimum von 500 Gulden und ein Maximum von 1.000 Gulden

auszahlen." |

Gründung eines "Vereins zur Förderung des

Handwerkes und der technischen Berufsarten unter den Israeliten des

Großherzogtums Baden" (1890)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar 1891: "Ein schönes

Zeichen der Anhänglichkeit an die Glaubensgenossen in der Heimat ist dem

'Verein zur Förderung des Handwerks und der technischen Berufsarten

unter den Israeliten des Großherzogtums Baden' (Abteilung Freiburg i.

Br.)

von dem in New York lebenden, aus Emmendingen in Baden stammenden Herrn

Jonas Weil zugegangen. Derselbe übersandte unterm 2. Dezember 1890 dem

Vorstande einen Wechsel über 225 Mark und zugleich eine Liste derjenigen

Herren, welche sich auf seine Fürsprache zu einem jährlichen

Mitglieder-Beitrage von 1 bis 5 Dollars bereit erklärt haben. Wir

veröffentlichen gern die Namen dieser hochherzigen Geber, deren Beispiel

vielfache Nachahmung verdient. Es zeichneten folgende Herren: Rafael

Sturmann, Barnett Sturmann, Hyman Wittkower, Wm. Prager, R. Bromberger, P.

Hirschfield, Ralph Prager, Lesser Prager, Samuel Wornecker, A.S.

Kalischer, Josef Morris, H. Batt, J. Crook, Isac Phillipps, S. Rothschild,

Emil Mayer, M. Rothschild, A Wolf, N. Loewy, A. Alex. Loewy, A. Beller, S.

Beller, E. Frank, Mayer Finn, M. Kahn, A. Kalischer, S. Jarmulowsky, J.

Weil, Edm. Weil, J. Rinaldo, Max Aronson, Isidor Rosenthal, M. Grünstein,

Plaut, je 1 Dollar, S. und D.S. Korn, Grabenheimer je 2 Dollar, M.

Goldschmidt und Familie, B. Meyer, J. Weil je 5 Dollar, sämtlich in New

York, S. Stein in Jersey-City 1 Dollar." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar 1891: "Ein schönes

Zeichen der Anhänglichkeit an die Glaubensgenossen in der Heimat ist dem

'Verein zur Förderung des Handwerks und der technischen Berufsarten

unter den Israeliten des Großherzogtums Baden' (Abteilung Freiburg i.

Br.)

von dem in New York lebenden, aus Emmendingen in Baden stammenden Herrn

Jonas Weil zugegangen. Derselbe übersandte unterm 2. Dezember 1890 dem

Vorstande einen Wechsel über 225 Mark und zugleich eine Liste derjenigen

Herren, welche sich auf seine Fürsprache zu einem jährlichen

Mitglieder-Beitrage von 1 bis 5 Dollars bereit erklärt haben. Wir

veröffentlichen gern die Namen dieser hochherzigen Geber, deren Beispiel

vielfache Nachahmung verdient. Es zeichneten folgende Herren: Rafael

Sturmann, Barnett Sturmann, Hyman Wittkower, Wm. Prager, R. Bromberger, P.

Hirschfield, Ralph Prager, Lesser Prager, Samuel Wornecker, A.S.

Kalischer, Josef Morris, H. Batt, J. Crook, Isac Phillipps, S. Rothschild,

Emil Mayer, M. Rothschild, A Wolf, N. Loewy, A. Alex. Loewy, A. Beller, S.

Beller, E. Frank, Mayer Finn, M. Kahn, A. Kalischer, S. Jarmulowsky, J.

Weil, Edm. Weil, J. Rinaldo, Max Aronson, Isidor Rosenthal, M. Grünstein,

Plaut, je 1 Dollar, S. und D.S. Korn, Grabenheimer je 2 Dollar, M.

Goldschmidt und Familie, B. Meyer, J. Weil je 5 Dollar, sämtlich in New

York, S. Stein in Jersey-City 1 Dollar." |

Pressearbeit gegen den Antisemitismus (1891)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. November 1891:

"Emmendingen (Baden), den 30. Oktober. Angesichts der Bestrebungen, das Gift

des Antisemitismus auch im Badischen Lande zu verbreiten, ist es erfreulich

und wahrhaft wohltuend, in dem hier erscheinenden 'Hochberger Boten' einen

Artikel zu finden, der das Treiben dieser Patrioten klar charakterisiert und

scharf verurteilt. Die Israeliten hiesiger Stadt, sowie des Badischen

Oberlandes, wo der 'Hochberger Bote' sehr

verbreitet und gern gelesen wird, wissen Herrn A. Dölter, dem Redakteur

des genannten Blattes, Dank für seine Beurteilung der Judenfrage, umso

mehr, als diese Beurteilung von einem Manne herrührt, der seit vielen

Jahren einer der eifrigsten Führer der hiesigen nationalliberalen Partei

ist." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. November 1891:

"Emmendingen (Baden), den 30. Oktober. Angesichts der Bestrebungen, das Gift

des Antisemitismus auch im Badischen Lande zu verbreiten, ist es erfreulich

und wahrhaft wohltuend, in dem hier erscheinenden 'Hochberger Boten' einen

Artikel zu finden, der das Treiben dieser Patrioten klar charakterisiert und

scharf verurteilt. Die Israeliten hiesiger Stadt, sowie des Badischen

Oberlandes, wo der 'Hochberger Bote' sehr

verbreitet und gern gelesen wird, wissen Herrn A. Dölter, dem Redakteur

des genannten Blattes, Dank für seine Beurteilung der Judenfrage, umso

mehr, als diese Beurteilung von einem Manne herrührt, der seit vielen

Jahren einer der eifrigsten Führer der hiesigen nationalliberalen Partei

ist." |

Einweihung des Kriegerdenkmals zu Ehren der Kriegsteilnehmer 1870/71 (1897)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1897: "Aus

Baden,

3. Oktober (1897). Am Sonntag, den 26. September wurde in der Stadt

Emmendingen zu Ehren der dortigen, eingeborenen Krieger vom Jahre 1870/71

ein Kriegerdenkmal unter größeren Festlichkeiten enthüllt. Mit dieser

Enthüllung wurde auch eine besondere Ehrung der noch lebenden Emmendinger

Kriegsveteranen aus jenen denkwürdigen Kämpfen verbunden, indem jedem

derselben, worunter sich auch zwei Israeliten befinden, nämlich Dr. med.

Bloch aus Freiburg i.Br. und Hauptlehrer Weil aus

Eichstetten, vom

Bürgermeister der Stadt Emmendingen eine geschmackvoll geprägte,

silberne Erinnerungsmedaille angesichts Hunderter von Festteilnehmer

öffentlich überreicht wurde. Aber auch der bereits verstorbenen Kämpfer

von 1870/71 sollte nicht vergessen werden, indem auf den Friedhöfen der

verschiedenen Konfessionen zu Ehren der dort ruhenden Krieger eine

würdige Gedächtnisfeier veranstaltet wurde. Auf dem jüdischen

Friedhofe, auf welchem zwei derselben beerdigt sind, wurde diese Feier am

Sonntagvormittag, dem Tag vor Rosch Haschana (Neujahrsfest)

abgehalten. Zu diesem Zwecke begaben sich der ganze Emmendinger

Militärverein mit seiner Fahne, sämtlichen Veteranen, eine Abordnung des

Stadt- und Synagogenrates und eine große Anzahl jüdischer Einwohner in

feierlichem Zuge auf den jüdischen Friedhof. Dort hielt der

Kriegsveteran, Herr Hauptlehrer Weil von

Eichstetten, eine feierliche

Ansprache an die Versammelten, in welcher derselbe in gediegenen Worten

die schöne, sinnreiche Bedeutung dieser Gedenkfeier hervorhob. Hierauf

begab sich derselbe auf die Gräber der beiden verstorbenen Krieger und

widmete jedem derselben einen kurzen, ehrenden Nachruf, welchem ein von

Herrn Kantor Goldberg laut und feierlich vorgetragenes, hebräisches Gebet

folgte. Nachdem Herr Hauptlehrer Weil noch ein kurzes Schlusswort an die

Versammelten gerichtet, in welchem dieselben ermahnt wurden, sobald der

Ruf des obersten Kriegsherrn an seine Krieger wieder ergehen sollte, mit

gleicher Treue und mit demselben tapferen Kampfesmute, wie die beiden

Verstorbenen, seiner Fahne zu folgen mit Gott für Fürst und Vaterland,

schieden die Versammelten mit sichtbarer Rührung und Befriedigung über

den äußerst würdigen Verlauf dieser Erinnerungsfeier. Dieser Akt wahrer

Pietät und echter Toleranz auf einem jüdischen Friedhofe ist gewiss ein

erfreulicher Lichtblick in unserer gegenwärtigen, viel bewegten Zeit der

schwersten, konfessionellen Anfeindungen und gereicht seinen

Veranstaltern, ganz besonders aber den zahlreichen, nichtjüdischen

Teilnehmern zu hohen Ehre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1897: "Aus

Baden,

3. Oktober (1897). Am Sonntag, den 26. September wurde in der Stadt

Emmendingen zu Ehren der dortigen, eingeborenen Krieger vom Jahre 1870/71

ein Kriegerdenkmal unter größeren Festlichkeiten enthüllt. Mit dieser

Enthüllung wurde auch eine besondere Ehrung der noch lebenden Emmendinger

Kriegsveteranen aus jenen denkwürdigen Kämpfen verbunden, indem jedem

derselben, worunter sich auch zwei Israeliten befinden, nämlich Dr. med.

Bloch aus Freiburg i.Br. und Hauptlehrer Weil aus

Eichstetten, vom

Bürgermeister der Stadt Emmendingen eine geschmackvoll geprägte,

silberne Erinnerungsmedaille angesichts Hunderter von Festteilnehmer

öffentlich überreicht wurde. Aber auch der bereits verstorbenen Kämpfer

von 1870/71 sollte nicht vergessen werden, indem auf den Friedhöfen der

verschiedenen Konfessionen zu Ehren der dort ruhenden Krieger eine

würdige Gedächtnisfeier veranstaltet wurde. Auf dem jüdischen

Friedhofe, auf welchem zwei derselben beerdigt sind, wurde diese Feier am

Sonntagvormittag, dem Tag vor Rosch Haschana (Neujahrsfest)

abgehalten. Zu diesem Zwecke begaben sich der ganze Emmendinger

Militärverein mit seiner Fahne, sämtlichen Veteranen, eine Abordnung des

Stadt- und Synagogenrates und eine große Anzahl jüdischer Einwohner in

feierlichem Zuge auf den jüdischen Friedhof. Dort hielt der

Kriegsveteran, Herr Hauptlehrer Weil von

Eichstetten, eine feierliche

Ansprache an die Versammelten, in welcher derselbe in gediegenen Worten

die schöne, sinnreiche Bedeutung dieser Gedenkfeier hervorhob. Hierauf

begab sich derselbe auf die Gräber der beiden verstorbenen Krieger und

widmete jedem derselben einen kurzen, ehrenden Nachruf, welchem ein von

Herrn Kantor Goldberg laut und feierlich vorgetragenes, hebräisches Gebet

folgte. Nachdem Herr Hauptlehrer Weil noch ein kurzes Schlusswort an die

Versammelten gerichtet, in welchem dieselben ermahnt wurden, sobald der

Ruf des obersten Kriegsherrn an seine Krieger wieder ergehen sollte, mit

gleicher Treue und mit demselben tapferen Kampfesmute, wie die beiden

Verstorbenen, seiner Fahne zu folgen mit Gott für Fürst und Vaterland,

schieden die Versammelten mit sichtbarer Rührung und Befriedigung über

den äußerst würdigen Verlauf dieser Erinnerungsfeier. Dieser Akt wahrer

Pietät und echter Toleranz auf einem jüdischen Friedhofe ist gewiss ein

erfreulicher Lichtblick in unserer gegenwärtigen, viel bewegten Zeit der

schwersten, konfessionellen Anfeindungen und gereicht seinen

Veranstaltern, ganz besonders aber den zahlreichen, nichtjüdischen

Teilnehmern zu hohen Ehre." |

Gesangsfest des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes in

Emmendingen (1904)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1904:

"4. Gesangsfest

des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes. Bericht von Lazar Schön.

Emmendingen, 26. Mai (1904). Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1904:

"4. Gesangsfest

des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes. Bericht von Lazar Schön.

Emmendingen, 26. Mai (1904).

Bevor wir auf die nähere Berichterstattung

dieses Gesangsfestes eingehen, wollen wir die Leser mit den Zielen dieser

Feste bekannt machen.

Seit dem Jahre 1897 besteht der Verband oberbadischer Synagogenchöre und

hat sich derselbe die Aufgabe gestellt, die Würde und Weihe des

Gottesdienstes zu mehren und die Andacht durch gefühlvoll vorgetragene

Chöre zu heben. Schon in den Jahren 1897, 1899 und 1901 fanden solche

Verbandsfeste in den Gemeinden Offenburg, Kippenheim und Freiburg statt

und neuerdings am 22. Mai dieses Jahres in Emmendingen als viertes

Gesangsfest des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes. Das Programm war

glücklich gewählt und war die Reihenfolge der verschiedenen Arrangements

folgende: vormittags 10 Uhr: Hauptprobe für die Gesamtchöre im Saalbau

zum 'Drei König'. Vormittags 10 Uhr 30 Min: Generalversammlung der

Vorstände der Verbandsvereine und der hierzu eingeladenen Gäste im

Rathause. Nachmittags 1 ¼ Uhr: Aufführung synagogaler Gesänge im

Saalbau zum 'Drei König'. Nachmittags 4 Uhr: Festessen im Bautz'schen

Gartensaal. Nachmittags 7 Uhr: Bankett mit darauf folgender

gesellschaftlicher Unterhaltung im Saalbau zum 'Drei König'.

Gegen 11 Uhr versammelten sich die Gäste im Saalbau zum 'Drei König',

wo laut Programm die Hauptprobe für die Gesamtchöre, ferner die

Generalversammlung der Vorstände der Verbandsvereine stattfand.

Nachmittags um 2 Uhr war der in badischen Landesfarben prachtvoll

geschmückte Saalbau bis auf den letzten Platz besetzt - ungefähr 900 -

1000 Gäste, Damen und Herren - an der Zahl, galt es doch den weihevollen,

Herz und Gemüt ergreifenden synagogalen Gesängen zu lauschen! Ein

Zeichen, wie die Juden in Baden von ihren christlichen Mitbürgern geehrt

und geschätzt werden, beweist schon die Tatsache, dass auch die Herren

Geheimer Regierungsrat Salzer, Oberamtsrichter Schiedelseder,

Oberbauinspektor Bürgerlin und Notar Welcker und noch diverse andere als

Vertreter der christlichen Konfessionen anwesend waren.

Unter der Leitung des Kantors Herrn M. Goldberg begannen die synagogalen

Gesänge mit 'Matowu', das von dem Gesamtchor, bestehend aus den Chören

der Gemeinden Bühl, Eichstetten, Freiburg, Kippenheim, Nonnenweier,

Offenburg und Emmendingen in wirklich erhebender Weise vorgetragen

wurde.

Die Chöre der genannten Gemeinden sangen auch einzeln und konnte man sich

dabei mit freudiger Genugtuung überzeugen, dass der Gesang von den oberbadischen

Verbandsvereinen in einer Weise gepflegt wird, wie es ihnen nur zur Ehre

gereichen kann. Der große Applaus, der verdiente Beifall, den die Sänger

ernten konnten, bewies ihre meisterhafte Schulen und ihre großen

Leistungen, - und wahrlich, selbst der schärfste Kritiker musste verlegen

sein, da alles aufs herrlichste gelungen ist. Der Beachtung wohl wert ist

dabei die Tatsache, dass der Synagogenchor von Bühl für ein Landesfest

einen zu schwierigen Gesang gewählt hatte, wir meinen, für einen intimen

Künstlerkreis hätte er eine noch weit bessere verständnisvollere

Wirkung abgegeben. Herrn Kantor M. Goldberg aber, in ihm ist alle Ehre und

aller Ruhm verkörpert; feiern wir ihn als einen genialen Künstler, und

die Verkünder seiner Kunst sind damit in ihm und mit ihm in gleicher

Weise geehrt!

Nach Erledigung dieses zu aller Zufriedenheit ausgefallenen Teils des

Programms ging man daran, bei einem solennen Fest wohl nach dem geistigen

Genuss, auch den Körper zu seinem Rechte kommen zu lassen. Zu diesem

Zwecke versammelten sich die Gäste allgemach im Bautz'schen Gartensaal,

wo der Vorsteher der jüdischen Gemeinde, Herr Heinrich Weil, die Gäste

herzlich willkommen hieß. Im Namen der Stadt begrüßte dann Herr

Gemeinderat Philipp Günzburg die Festversammlung, nicht ohne gleichzeitig

die Versicherung abzugeben, dass sie alles aufbieten werde, um den Gästen

angenehme Stunden zu verschaffen und frohe Erinnerungen zu

hinterlassen.

Der Verbandspräsident, Herr Simon Veit, begrüßte dann in schwungvollen

Worten die Gäste namens der Verbandsleitung und sprach den Herren

Vertretern, den Sängern und Sängerinnen, die zum Gelingen des Festes

beigetragen haben, den herzlichsten Dank aus. Ferner gedachte der Redner

in pietätvoller Weise des Komponisten Sulzer, dessen hundertster

Geburtstag in diesem Jahre gefeiert wurde.

Besonders der zweite Teil der wohl durchdachten Rede ist hervorzuheben, in

welchem Herr Veit die soziale Stellung der Juden unter der glorreichen

Regierung Seiner königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden

besprach, dessen Liberalität er ebenso feierte, wie er die Wohltat

hervorhob, die den Juden von diesem tiefedlen Fürsten zuteil wurde.

'Darum - so zitiert der Herr Redner - schlagen unsere Herzen in Liebe und

Dankbarkeit dem edelsten Fürsten entgegen, |

und

unseren Widersachern zum Trotz wollen wir beweisen, dass auch der der

Religion seiner Väter anhängliche Jude mit allen Fasern seines Herzens

zugleich ein guter Deutscher, ein guter Patriot sein kann.' Das waren

Worte, aus dem Herzen Aller gesprochen, und der große Applaus, der nicht

enden wollende Beifall, mit dem seine Rede und das Hoch auf den

Beschützer aller Konfessionen - Großherzog Friedrich - aufgenommen

wurde, sprach alles aus. Freude und Dankbarkeit las man aus aller Augen

und die frohe Stimmung klang aus in die Hymne: 'Heil unserm Fürsten,

Heil!'. und

unseren Widersachern zum Trotz wollen wir beweisen, dass auch der der

Religion seiner Väter anhängliche Jude mit allen Fasern seines Herzens

zugleich ein guter Deutscher, ein guter Patriot sein kann.' Das waren

Worte, aus dem Herzen Aller gesprochen, und der große Applaus, der nicht

enden wollende Beifall, mit dem seine Rede und das Hoch auf den

Beschützer aller Konfessionen - Großherzog Friedrich - aufgenommen

wurde, sprach alles aus. Freude und Dankbarkeit las man aus aller Augen

und die frohe Stimmung klang aus in die Hymne: 'Heil unserm Fürsten,

Heil!'.

Darauf ergriff Harr Kantor Goldberg das Wort, von dessen öfters mit

stürmischem Beifall aufgenommenen Rede wir Folgendes hervorheben: In

kurzen Zügen entwarf er ein Bild von der segensreichen Tätigkeit des

Großherzoglichen Oberrats für die Israeliten in Baden, hob besonders die

Besteuerungsordnung hervor, die Verteilung der allgemeinen Kirchensteuer,

durch welche die großen und leistungsfähigen Gemeinden an den Lasten der

kleinen tragen helfen, die Gründung der Synode; ferner verbreitete sich

der Redner über die Schaffung der Pensionskasse für Religionslehrer und

Kantoren Badens. Herr Kantor Goldberg erklärte ferner, dass, während in

anderen Ländern Kantoren, die wehmutsvoll ausrufen müssen - es ist mir

die Kehle verdorrt, ich habe meinen einzigen Reichtum, mein einziges

Juwel, mein ganzes Hab und Gut auf den Altar des Judentums niedergelegt,

ich bin machtlos, ich kann nicht weiter: Die Stimme, mein Brot, erstarb

mir im Munde! - keinen Anspruch auf Pensionierung haben und in Folge

dieses Mangels Witwen und Waisen nur zu oft völlig brotlos werden, Baden

eine rühmliche - vorbildliche - Ausnahme mache. Der Oberrat sei eine

Institution, wie sie seit der Diaspora der Israeliten in solcher

Vollkommenheit in keinem Lande zu finden wäre. (Na, Na! Red.). Mit einem

Hoch auf die Anwesenden schloss Herr Goldberg seine meisterhafte Rede.

Minutenlanger Applaus ist die verdiente Anerkennung. darnach ergriffen

noch die Herrn Rabbiner Dr. Levi - Freiburg, Hauptlehrer Wolfsbruck und Rechtsanwalt

Dreifuß das Wort.

In dem auf 8 Uhr Abends angesetzten Bankett waren alle wieder vollzählig

erschienen. Herr Präsident Veit hieß die Erschienen abermals willkommen

und gedachte in seiner Ansprache der verdienstvollen Arbeit der Dirigenten

und namentlich des Verbandsdirigenten, Herrn Goldberg. Der Raum gestattet

uns nicht auf die einzelnen Leistungen der Chöre nochmals näher

einzugehen, ebenso nicht auf die Vorträge des Herrn Bruchsaler und Frau

Dreifuß aus Bühl, nur die Tüchtigkeit des Herrn Wormser in Müllheim

wollen wir noch hervorheben. Bei Beginn seiner Solos lauscht in atemloser

Stille alles seinem Gesange und geht unser Urteil dahin, dass er mit dem

besten Opernsänger konkurrieren könnte. Warmer Beifall belohnte das

Können dieses Tüchtigen. Nicht unerwähnt dürfen wir schließlich die

Rede der Herrn Notars Welker (Christ) lassen, der manche Gedanken zum

Ausdruck brachte, um die uns viele beneiden werden. Ein wahrer Genuss sei

ihm geboten worden, würdig derer, welche die Festlichkeit veranstaltet,

würdig derer, die ihre Kunst in den Dienst der Allgemeinheit gestellt

hätten. Er entrollte im Folgenden ein Bild der glorreichsten Zeit der

Geschichte unseres Volkes. Bis 12 Uhr wurde das Bankett fortgesetzt.

Denjenigen, die außerdem in öffentlicher Form aufgetreten sind, oder sonst wie

ihr Schärflein zum würdigen Verlauf beigetragen haben, wenigstens ein

herzlicher Dank, nachdem es uns nicht möglich ist, alles bis ins detail

zu berichten. Nur unsern Goldberg möchten wir auch noch als Dichter

präsentieren und unsern Bericht mit seinem Refrain schließen: 'Ihr

lieben Gäste von Nah und Weit. Willkommen! Zum Feste rufen wir heut.

Denkt nicht der Sorgen, die's Fest mit sich bracht', Schön ist der Morgen

nach stürmischer Nacht, Und zieht ihr von dannen in des Schwarzwalds

Höh'n. So denket vom Feste: 'Es war doch so schön!'" |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni

1904: "Sulzburg, 8. Juni (1904). Das vierte oberbadische

Synagogenchorfest fand am Pfingstsonntag in Emmendingen statt.

Daran beteiligten sich außer dem festgebenden Vereine die Synagogenchöre

von Bühl, Eichstetten, Freiburg, Kippenheim, Nonnenweier und Offenbarung,

im ganzen sieben Vereine mit 150 Sängern. Freundlich glänzte die

Maiensonne über dem schmucken Städtchen, als außer diesen Sängern noch

Hunderte von Gesangsfreunden von nah und fern zur Beteiligung

herbeiströmten. Nach vorangegangener Hauptprobe und Generalversammlung,

die in dem vom Gemeinderate bereitwilligst zur Verfügung gestellten

Rathaussaale stattfand, begann gegen 2 Uhr in dem reich verzierten Saalbau

zum Dreikönig in Anwesenheit von über 800 Zuhörern, worunter die

Vorstände des großherzoglichen Bezirksamts und Amtsgerichts, sowie

andere höhere Beamte waren, die Aufführung der synagogalen Gesänge. Von

mächtiger, erhebender Wirkung waren insbesondere die Gesamtchöre, welche

von Kantor Goldberg aus Emmendingen trefflich geleitet wurden. Unter den

Einzelchören leisteten naturgemäß die der Stadtgemeinden das beste.

Dabei rangen Freiburg, Bühl, Emmendingen und Offenburg um die Palme.

Freiburg verdient umso höhere Anerkennung, da die unmittelbar vorher

eingetretenen jugendlichen Sänger sich prächtig bewährten. Bühl ragte

durch die schönen und gut geschulten Damenstimmen hervor. Auch die Chöre

der Landgemeinden hatten weder Mühe noch Opfer gescheut, um ihrerseits

zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Unter ihnen verdient Kippenheim

ehrende Anerkennung. Bei den Solisten glänzten namentlich die Kantoren

Sommer - Freiburg, sodann Bruchsaler- Bühl und Goldberg - Emmendingen.

Als Solistin bewährte sich wieder Frau Dreyfuß-Hauser aus Bühl. In

andächtiger Stille lauschten die Gäste dem zweistündigen Konzerte, das

einen ebenso schönen als würdigen Verlauf nahm. An das Konzert schloss

sich ein überaus zahlreich besuchtes Festessen. Dabei hielten Vorsteher

Weil, Gemeinderat Günzburger, Vereinspräsident Veit, Kantor Goldberg,

Rechtsanwalt Dreifuß und Hauptlehrer Wolfsbruck - sämtlich aus

Emmendingen . beifällig aufgenommene Begrüßungsreden. Hauptredner war

Konferenzrabbiner Dr. Levin aus Freiburg, der als Delegierter des

Großherzoglichen Oberrats dem Feste anwohnte. Auch bei dem nachfolgenden

Bankett fehlte es nicht an Reden, worunter die des Großherzoglichen

Notars Welcker aus Emmendingen hervorzuheben ist. Durch launige

Knittelverse erfreute Kantor Goldberg die Gäste. Innig und

verständnisvoll trugen Frau Dreyfuß-Hauser und Kantor Bruchsaler - Bühl

ein Duett aus 'Jakob und seine Söhne' vor. Auch Kantor Wormser -

Müllheim bewährte sich als trefflicher Sänger. 'Es war doch schön!' So

lautete der Kehrreim des flott gesungenen Liedes, mit welchem Emmendingens

Synagogenchor das Bankett einleitete. Und in der Tat war das Fest so

schön, dass alle Teilnehmer in dankbarer, freudiger Erinnerung auf

dasselbe zurückblicken können. Bei aller Anerkennung bleibe indessen

folgendes nicht unerwähnt; die Auswahl der Chöre ist nach der

Verwendbarkeit im Gottesdienst zu treffen, und bei einigen Vereinen ist

auf die Reinheit des Tones und der Aussprache, sowie auf die Anforderung

der hebräischen Sprachlehre sorgfältiger zu achten. Dies sind kleine

Flecken an dem Gesangsgemälde, dessen Glanz und Schönheit darum nicht

minder leuchtend bleiben." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni

1904: "Sulzburg, 8. Juni (1904). Das vierte oberbadische

Synagogenchorfest fand am Pfingstsonntag in Emmendingen statt.

Daran beteiligten sich außer dem festgebenden Vereine die Synagogenchöre

von Bühl, Eichstetten, Freiburg, Kippenheim, Nonnenweier und Offenbarung,

im ganzen sieben Vereine mit 150 Sängern. Freundlich glänzte die

Maiensonne über dem schmucken Städtchen, als außer diesen Sängern noch

Hunderte von Gesangsfreunden von nah und fern zur Beteiligung

herbeiströmten. Nach vorangegangener Hauptprobe und Generalversammlung,

die in dem vom Gemeinderate bereitwilligst zur Verfügung gestellten

Rathaussaale stattfand, begann gegen 2 Uhr in dem reich verzierten Saalbau

zum Dreikönig in Anwesenheit von über 800 Zuhörern, worunter die

Vorstände des großherzoglichen Bezirksamts und Amtsgerichts, sowie

andere höhere Beamte waren, die Aufführung der synagogalen Gesänge. Von

mächtiger, erhebender Wirkung waren insbesondere die Gesamtchöre, welche

von Kantor Goldberg aus Emmendingen trefflich geleitet wurden. Unter den

Einzelchören leisteten naturgemäß die der Stadtgemeinden das beste.

Dabei rangen Freiburg, Bühl, Emmendingen und Offenburg um die Palme.

Freiburg verdient umso höhere Anerkennung, da die unmittelbar vorher

eingetretenen jugendlichen Sänger sich prächtig bewährten. Bühl ragte

durch die schönen und gut geschulten Damenstimmen hervor. Auch die Chöre

der Landgemeinden hatten weder Mühe noch Opfer gescheut, um ihrerseits

zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Unter ihnen verdient Kippenheim

ehrende Anerkennung. Bei den Solisten glänzten namentlich die Kantoren

Sommer - Freiburg, sodann Bruchsaler- Bühl und Goldberg - Emmendingen.

Als Solistin bewährte sich wieder Frau Dreyfuß-Hauser aus Bühl. In

andächtiger Stille lauschten die Gäste dem zweistündigen Konzerte, das

einen ebenso schönen als würdigen Verlauf nahm. An das Konzert schloss

sich ein überaus zahlreich besuchtes Festessen. Dabei hielten Vorsteher

Weil, Gemeinderat Günzburger, Vereinspräsident Veit, Kantor Goldberg,

Rechtsanwalt Dreifuß und Hauptlehrer Wolfsbruck - sämtlich aus

Emmendingen . beifällig aufgenommene Begrüßungsreden. Hauptredner war

Konferenzrabbiner Dr. Levin aus Freiburg, der als Delegierter des

Großherzoglichen Oberrats dem Feste anwohnte. Auch bei dem nachfolgenden

Bankett fehlte es nicht an Reden, worunter die des Großherzoglichen

Notars Welcker aus Emmendingen hervorzuheben ist. Durch launige

Knittelverse erfreute Kantor Goldberg die Gäste. Innig und

verständnisvoll trugen Frau Dreyfuß-Hauser und Kantor Bruchsaler - Bühl

ein Duett aus 'Jakob und seine Söhne' vor. Auch Kantor Wormser -

Müllheim bewährte sich als trefflicher Sänger. 'Es war doch schön!' So

lautete der Kehrreim des flott gesungenen Liedes, mit welchem Emmendingens

Synagogenchor das Bankett einleitete. Und in der Tat war das Fest so

schön, dass alle Teilnehmer in dankbarer, freudiger Erinnerung auf

dasselbe zurückblicken können. Bei aller Anerkennung bleibe indessen

folgendes nicht unerwähnt; die Auswahl der Chöre ist nach der

Verwendbarkeit im Gottesdienst zu treffen, und bei einigen Vereinen ist

auf die Reinheit des Tones und der Aussprache, sowie auf die Anforderung

der hebräischen Sprachlehre sorgfältiger zu achten. Dies sind kleine

Flecken an dem Gesangsgemälde, dessen Glanz und Schönheit darum nicht

minder leuchtend bleiben." |

Ein zionistischer Abend in Emmendingen (1925)

Artikel

in der "Jüdischen Rundschau" vom 2. Januar 1925: "Emmendingen. Im

Auftrage der Zionischen Ortsgruppe Freiburg sprach am 11. Dezember im

neutralen Jüdischen Jugendbund Emmendingen in einer großen öffentlichen

Versammlung Herr Jakob Dränger aus Frankfurt am Main über: 'Die

Judenfrage am Scheidewege'. Ausgehend von der geschichtlichen

Entwicklung wies Herr Dränger auf die verschiedenen Epochen im Judentum

hin und beschäftigte sich insbesondere mit der neuesten Epoche des

jüdischen Volkes, die er als die nationale bezeichnete. Die Judenheit

steht heute am Scheideweg. Der eine Wegweiser zeigt nach Palästina und

bedeutet nationale Renaissance, und der andere weist nach Europa und

bedeutet nationalen Untergang. Es hängt nur von uns ab, ob wir die

Bedeutung der großen geschichtlichen Tage, welche wir augenblicklich

erleben, rechtzeitig erfassen. Der Referent betonte insbesondere, dass die

in den letzten Jahren erfolgte Belebung der Judenheit nur durch die

revolutionäre Kraft des Zionismus gelungen sei, der den Kernpunkt der

Judenfrage erfasste, während andere jüdische Ideologien keinen Mut zur

Wahrheit haben. Die lebendig-frischen Ausführungen des Herrn Dränger

wurden bis zum letzten Augenblick mit größter Aufmerksamkeit angehört

und hinterließen einen starken Eindruck. Nach dem Vortrag fand eine rege

Diskussion statt, woran sich die Herrn Kantor Marx und Weil einerseits –

und auf der anderen Seite die Herren Kahn und Voß beteiligten. Im

Schlusswort fasste Herr Dränger seinen Standpunkt in sehr treffenden

Worten zusammen und erinnerte nochmals an die Wichtigkeit der

Produktivierung der jüdischen Jugend, was bisher noch keiner Bewegung in

diesem Maße gelungen sei wie der zionistischen, da nur sie der Jugend ein

Ideal, Erez-Israel, gegeben hat. Der Abend kann als voller Erfolg und als

guter Anfang für die zionistische Arbeit in Emmendingen gebucht

werden." Artikel

in der "Jüdischen Rundschau" vom 2. Januar 1925: "Emmendingen. Im

Auftrage der Zionischen Ortsgruppe Freiburg sprach am 11. Dezember im

neutralen Jüdischen Jugendbund Emmendingen in einer großen öffentlichen

Versammlung Herr Jakob Dränger aus Frankfurt am Main über: 'Die

Judenfrage am Scheidewege'. Ausgehend von der geschichtlichen

Entwicklung wies Herr Dränger auf die verschiedenen Epochen im Judentum

hin und beschäftigte sich insbesondere mit der neuesten Epoche des

jüdischen Volkes, die er als die nationale bezeichnete. Die Judenheit

steht heute am Scheideweg. Der eine Wegweiser zeigt nach Palästina und

bedeutet nationale Renaissance, und der andere weist nach Europa und

bedeutet nationalen Untergang. Es hängt nur von uns ab, ob wir die

Bedeutung der großen geschichtlichen Tage, welche wir augenblicklich

erleben, rechtzeitig erfassen. Der Referent betonte insbesondere, dass die

in den letzten Jahren erfolgte Belebung der Judenheit nur durch die

revolutionäre Kraft des Zionismus gelungen sei, der den Kernpunkt der

Judenfrage erfasste, während andere jüdische Ideologien keinen Mut zur

Wahrheit haben. Die lebendig-frischen Ausführungen des Herrn Dränger

wurden bis zum letzten Augenblick mit größter Aufmerksamkeit angehört

und hinterließen einen starken Eindruck. Nach dem Vortrag fand eine rege

Diskussion statt, woran sich die Herrn Kantor Marx und Weil einerseits –

und auf der anderen Seite die Herren Kahn und Voß beteiligten. Im

Schlusswort fasste Herr Dränger seinen Standpunkt in sehr treffenden

Worten zusammen und erinnerte nochmals an die Wichtigkeit der

Produktivierung der jüdischen Jugend, was bisher noch keiner Bewegung in

diesem Maße gelungen sei wie der zionistischen, da nur sie der Jugend ein

Ideal, Erez-Israel, gegeben hat. Der Abend kann als voller Erfolg und als

guter Anfang für die zionistische Arbeit in Emmendingen gebucht

werden." |

Über

Personen und besondere Persönlichkeiten aus der jüdischen Gemeinde

Gantprozess über das Vermögen des Gemeindevorstehers

Lazar Bloch (1819)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1819 S. 566 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Untergerichtliche

Aufforderungen und Kundmachungen. Schuldenliquidationen.

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1819 S. 566 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Untergerichtliche

Aufforderungen und Kundmachungen. Schuldenliquidationen.

Emmendingen. [Ganterkenntnis]. Gegen den bisherigen

Judenvorsteher Lazar Bloch dahier ist der Gantprozess erkannt, und

zur Liquidation seiner Schulden, sowie zum Versuche eines Nachlas- und

Stundungs-Vertrags, ist Tagfahrt auf Dienstag, den 15. künftigen Monats

Juni anberaumt worden. Es werden daher alle, welche aus irgendeinem

Rechtsgrunde an gedachten Lazar Bloch oder dessen Söhne, Elias und Josua Bloch,

die mit demselben in Handelsgemeinschaft standen, eine Forderung zu machen

haben, aufgefordert, ihre Ansprüche an besagtem Tage, des Morgens um 8

Uhr, vor Großherzoglichem Amtsrevisorate, unter Vorlegung der

Beweisurkunden, anzugeben und richtig zu stellen, über Vorzugsrechte zu

verhandeln, und sich über den gemacht werdenden Vorschlag zu

Abschließung eines Nachlas- und Stundungsvertrags zu erklären; unter dem

Rechtsnachteile, im Ausbleibungsfall von der Gantmasse ausgeschlossen zu

werden.

Zugleich werden diejenigen, welche in die Masse etwas schuldig sind,

benachrichtigt, dass sie, bei Vermeidung doppelter Zahlung, ihre

Schuldigkeit an Niemanden anders, als an den bestellten Güterpfleger,

Uhrenmacher Berblinger, bezahlen dürfen.

Emmendingen, den 15. Mai 1819. Großherzoglich Badisches

Bezirksamt." |

| |

|

|

|

Gantprozess

über das Vermögen von Moses Weil (1821) - Anzeige

im "Großherzoglichen Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis"

vom 31. März 1821 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen

Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken

|

Gantprozess

über das Vermögen von Handelsmann Ascher Levi

Reiß (1824) - Anzeige im "Großherzoglich

Badischen

Anzeige-Blatt für den See-Kreis" vom 17. Juli 1824

(Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen)

Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken |

Der Kriegsdienstpflichtige Moses Bloch hat sich nicht

gemeldet und wird schwer bestraft (1840)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1841 S. 31 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Emmendingen [Straferkenntnis]. Nachdem sich Moses Bloch von

Emmendingen, Gefreiter bei großherzoglichem Leib-Infanterieregiment auf

öffentliche Aufforderung vom 29. September dieses Jahres nicht gestellt

hat, so wird derselbe der Desertion für schuldig erkannt, in die

gesetzliche Geldstrafe von 1.200 fl. verurteilt, des Ortsbürgerrechts

für verlustig erklärt und auf Betreten weitere persönliche Bestrafung

gegen ihn vorbehalten. Emmendingen, den 22. Dezember 1840.

Großherzogliches Oberamt. Rettig." Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1841 S. 31 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Emmendingen [Straferkenntnis]. Nachdem sich Moses Bloch von

Emmendingen, Gefreiter bei großherzoglichem Leib-Infanterieregiment auf

öffentliche Aufforderung vom 29. September dieses Jahres nicht gestellt

hat, so wird derselbe der Desertion für schuldig erkannt, in die

gesetzliche Geldstrafe von 1.200 fl. verurteilt, des Ortsbürgerrechts

für verlustig erklärt und auf Betreten weitere persönliche Bestrafung

gegen ihn vorbehalten. Emmendingen, den 22. Dezember 1840.

Großherzogliches Oberamt. Rettig." |

Einberufung von Kriegsdienstpflichtigen (1841)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1841 S. 259 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Emmendingen

[Konskriptionspflichtige]. Nachstehende, zur Ergänzungskonskription pro

1841 gehörige, bei der Aushebungstagfahrt nicht erschienene Konskribierte

werden hiermit aufgefordert, sich binnen 4 Wochen von heute an dahier zu

stellen, widrigens sie als Refractärs behandelt werden, und die

gesetzliche Strafe gegen sie erkannt wird. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1841 S. 259 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Emmendingen

[Konskriptionspflichtige]. Nachstehende, zur Ergänzungskonskription pro

1841 gehörige, bei der Aushebungstagfahrt nicht erschienene Konskribierte

werden hiermit aufgefordert, sich binnen 4 Wochen von heute an dahier zu

stellen, widrigens sie als Refractärs behandelt werden, und die

gesetzliche Strafe gegen sie erkannt wird.

Aus der Altersklasse von 1837.

.... Loos Nr. 175 Abraham Weil von Eichstetten....

Altersklasse von 1838

Loos Nr. 98 Elias Bloch von da (Emmendingen).

Aus der Altersklasse 1839

Loos Nr. 130 Jakob Hirsch von Niederemmendingen... " |

Die Untersuchung gegen Marx Bloch von Emmendingen wegen

Diebstahl an Salomon Bloch von Kirchen

endet "klagfrei" (1847)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 8. Januar 1848 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Lörrach [Urteil] In Untersuchungssachen gegen Marx Bloch

von Emmendingen, wegen Diebstahls, wird auf amtspflichtiges Verhör zu

Recht erkannt: 'Marx Bloch sei der angeschuldigten Entwendung von 27 fl.

baren Geldes zum Nachteil des Salomon Bloch von Kirchen für

klagfrei zu erklären und mit den Untersuchungskosten zu

verschonen.' V.R.W.

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 8. Januar 1848 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Lörrach [Urteil] In Untersuchungssachen gegen Marx Bloch

von Emmendingen, wegen Diebstahls, wird auf amtspflichtiges Verhör zu

Recht erkannt: 'Marx Bloch sei der angeschuldigten Entwendung von 27 fl.

baren Geldes zum Nachteil des Salomon Bloch von Kirchen für

klagfrei zu erklären und mit den Untersuchungskosten zu

verschonen.' V.R.W.

Dessen zur Urkunde ist gegenwärtiges Urteil nach der Verordnung des

großherzoglichen badischen Hofgerichts des Oberrheinkreises ausgefertigt

und mit dem größeren Gerichtsinsiegel versehen worden.

So geschehen Freiburg, den 22. Oktober 1847 Woll. (L.S.) Buisson.

Kohlhagen." |

Das

hebräische Lesebüchlein von Lehrer M. H. Dreifuß (Endingen) wird in der

Buchdruckerei von M. Auerbach in Emmendingen verlegt (1859)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Oktober 1859: "Aus Süddeutschland, im September.

In der Buchdruckerei des Herrn M. Auerbach zu Emmendingen erscheint

die zweite Auflage des Chanuch Nearim, erstes hebräisches

Lesebüchlein von M. G. Dreifus, Lehrer zu Endingen

im Aargau (Schweiz). Es enthält dasselbe: 1) Übungen im mechanischen

Lesen des Hebräischen. 2) Lesestücke in jüdisch-deutscher Schrift

(Druck). 3) Sprachübungen über das Gegenstands-, Für-, Zahl- und

Zeitwort. - Das ganze Büchlein ist das Resultat vieljähriger Erfahrungen

und sind die Übungen aus den Bedürfnissen der Schule hervorgegangen. Was

nun den ersteren Teil betrifft, so ist es die Absicht des Verfassers, auch

in diesem Fache Gründlichkeit zu erzielen. Er will über das mechanische

Lesen nicht baldmöglichst hinwegeilen, sondern durch vielseitige Übungen

von dem Leichteren zum Schwereren, dem Einfachen zum Zusammengesetzten,

durch Wiederholung des schon Vorgenommenen in neuer Form und Darstellung

soll ein lückenloser Kurs im mechanischen Lesen gegeben werden, der den

Schüler zum fertigen Lesen befähigt.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Oktober 1859: "Aus Süddeutschland, im September.

In der Buchdruckerei des Herrn M. Auerbach zu Emmendingen erscheint

die zweite Auflage des Chanuch Nearim, erstes hebräisches

Lesebüchlein von M. G. Dreifus, Lehrer zu Endingen

im Aargau (Schweiz). Es enthält dasselbe: 1) Übungen im mechanischen

Lesen des Hebräischen. 2) Lesestücke in jüdisch-deutscher Schrift

(Druck). 3) Sprachübungen über das Gegenstands-, Für-, Zahl- und

Zeitwort. - Das ganze Büchlein ist das Resultat vieljähriger Erfahrungen

und sind die Übungen aus den Bedürfnissen der Schule hervorgegangen. Was

nun den ersteren Teil betrifft, so ist es die Absicht des Verfassers, auch

in diesem Fache Gründlichkeit zu erzielen. Er will über das mechanische

Lesen nicht baldmöglichst hinwegeilen, sondern durch vielseitige Übungen

von dem Leichteren zum Schwereren, dem Einfachen zum Zusammengesetzten,

durch Wiederholung des schon Vorgenommenen in neuer Form und Darstellung

soll ein lückenloser Kurs im mechanischen Lesen gegeben werden, der den

Schüler zum fertigen Lesen befähigt.

Die jüdisch-deutschen Lesestücke sind ganz der Fassungskraft der Kinder

von 7-9 Jahren angemessen und bestehen teils aus schon bekannten, teils

aus von dem Verfasser erdichteten Stücken.

Die Sprachübungen enthalten zunächst Wörter zum Memorieren,

Gegenstands-, Eigenschafts- und Zeitwort in planmäßiger Ordnung aller

Begriffe aus dem Anschauungskreise des Kindes. Die folgenden

Sprachübungen haben sodann den Zweck, den Grundstein zur hebräischen

Formenlehre zu legen und den Schüler zu befähigen, mit einiger Kenntnis

der Sprachformen an die Übersetzung des Pentateuchs gehen zu können,

damit er nicht, wie es noch häufig geschieht, mit bewusstlos mechanischer

Routine die Übersetzung des Hebräischen betreibe - was so mancher

jüdische Schulmann mit dem Ausdruck faktotischer Methode zu beschönigen

sucht. Ohne synthetisch analytische Übungen kein wahres und klares

Verständnis der Sprache! Die Übungsstücke sind so eingerichtet, dass

jedes Stück eine neue Form einübt und dabei Vorhergehendes wiederholt.

Das Büchlein wird von denjenigen Lehrern, welche es benutzen, als

praktisch zweckmäßig betrachtet. Es empfiehlt sich noch besonders durch

seinen billigen Preis steif broschiert zu 12 Kr." |

Der Bezirksälteste Breisacher wurde zum Mitglied des

Oberrates (der Israeliten Badens) ernannt (1859)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 17. Oktober 1859: "Die Ernennung des Herrn

Bezirksältesten Breisacher in Emmendingen, einem Manne von

ungewöhnlicher wissenschaftlicher Bildung und klarer Anschauung, zum

Oberratsmitglied verspricht eine wohltätige Bewegung in die Oberländer

Judenheit sowohl als auch in sein Kollegium zu bringen, welche sich durch

eine im Laufe dieses Monats noch abzuhaltende Versammlung der jüdischen Notabeln

des badischen Oberlandes bereits bemerkbar machte; sind wir einmal aus der

bisherigen Stagnation herausgetreten, so ist von unserer erleuchteten

Regierung gewiss Abhilfe zu erwarten". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 17. Oktober 1859: "Die Ernennung des Herrn

Bezirksältesten Breisacher in Emmendingen, einem Manne von

ungewöhnlicher wissenschaftlicher Bildung und klarer Anschauung, zum

Oberratsmitglied verspricht eine wohltätige Bewegung in die Oberländer

Judenheit sowohl als auch in sein Kollegium zu bringen, welche sich durch

eine im Laufe dieses Monats noch abzuhaltende Versammlung der jüdischen Notabeln

des badischen Oberlandes bereits bemerkbar machte; sind wir einmal aus der

bisherigen Stagnation herausgetreten, so ist von unserer erleuchteten

Regierung gewiss Abhilfe zu erwarten". |

Zum Tod des Bezirksältesten

L. Breisacher (1868)

Artikel in der "Karlsruher

Zeitung"

vom 24. Oktober 1868: "Todesanzeige. Artikel in der "Karlsruher

Zeitung"

vom 24. Oktober 1868: "Todesanzeige.

Emmendingen. Auswärtigen Freunden und Bekannten erstatten wir die

Anzeige von dem heute früh 10 Uhr erfolgten Ableben des Herrn K.

Breisacher, Mitglied des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten.

Emmendingen, den 22. Oktober 1868. Die Hinterbliebenen". |

Zum Tod und der Beisetzung des aus Emmendingen stammenden

Jacob A. Auerbach (1887)

Jacob A. Auerbach (1810 Emmendingen - 1887

Frankfurt am Main), Theologe und Pädagoge; seit 1865 Direktor des

Julius-Flersheim'schen Instituts in Frankfurt; verfasste zahlreiche Schriften

pädagogischer, historischer und theologischer Art.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. November 1887: "Die

'Frankfurter Zeitung' berichtet: Heute Vormittag kurz nach 11 Uhr

verschied ohne vorausgegangene Krankheit plötzlich in Folge eines

Schlaganfalles Herr Dr. Jacob Auerbach. Er war am 14. November 1819

geboren, erreichte also fast das 78. Jahr. Sein Geburtsort war Emmendingen

im Großherzogtum Baden. Nachdem er das Pädagogium in Karlsruhe besucht

hatte, bezog er die Universität Heidelberg, musste aber sein Studium aus

Mangel an Mitteln unterbrechen. Von seinem Vetter, dem Dichter Berthold

Auerbach, wurde er bald wieder zur Vollendung seiner Studien nach

Heidelberg gerufen; die Freundschaftsbanden, die sich damals zwischen den

jungen Leuten knüpften und durch Verschwägerung noch verstärkt wurden,

dauerten fürs ganze Leben. 1835 wurde er als jüdischer Religionslehrer

nach Wiesbaden berufen; dort lernte er den Rabbiner Dr. Abraham Geiger

kennen, schätzen und lieben. Verwandtschaftliche Bande vereinigten

später die beiden Männer. 1836 wurde Auerbach Hauslehrer in der

Niedermann'schen Familie in Wien, 1843 berief ihn die hiesige

israelitische Gemeinde an das Philanthropin als Religionslehrer und

Prediger im Andachtssaal (gemeinsam mit Dr. J.M. Jost). 1848 wurde ihm der

hebräische Unterricht am Gymnasium übertragen. 1879 wurde er pensioniert

und bei dieser Gelegenheit auch von der Staatsregierung durch Verleihung

des Rothen Adler-Ordens ausgezeichnet. Literarisch war Auerbach durch

Aufsätze im Schulprogramm und in verschiedenen jüdischen

wissenschaftlichen Zeitschriften tätig. Er gab die Schul- und Hausbibel,