|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht "Synagogen im Stadt- und Landkreis Kassel"

Grebenstein mit

Immenhausen und (Immenhausen-)Holzhausen (Kreis

Kassel)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Grebenstein bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht

in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Doch gab es bereits im Mittelalter

einzelne jüdische Personen in der Stadt und im benachbarten Immenhausen: 1345

werden bei einem Streit drei Juden genannt (Gumpracht Sercken [?] aus

Immenhausen, Bonefant, jüdischer Bürger aus Grebenstein und Bonefant, der

Arzt, die letzteren französischer Herkunft.

Im 17. Jahrhundert sind 1629/31 einzelne Juden in der Stadt genannt

(namentlich Wolf der Jude bzw. Wolff Ganß), gleichfalls 1663 und 1696 (Simson

Bacharach und sein Vater Ruben Bacharach). 1704 werden vier Juden bzw. jüdische

Familien genannt (Ruben Bacharach, Levin Samuel, Abraham Ganß und Simson

Bacharach), 1730 waren es bereits 19 "Schutzjuden", die meisten

wohl mit Familie. Sie lebten u.a. vom Garn- und Lederhandel. Grebenstein spielte

damals offenbar eine zentrale Rolle für die Regen: 1773, 1776 und 1800 fanden

hier die hessischen Judenlandtage statt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1812 13 jüdische Familien, 1826 98 jüdische Einwohner, 1835 105

(4,1 % von insgesamt 2.535), 1871 85 (3,6 % von 2.387), 1885 86 (3,8 % von

2.249), 1895 90 (in 24 Familien), 1896 96 (in 22 Familien), 1898 92 (in 21

Haushaltungen; von 2221 Einwohnern), 1899 79 (in 19 Haushaltungen), 1905 50 (2,2 % von 2.252). Zur Gemeinde

Grebenstein gehörten die in Holzhausen

(1835 10, 1861 15, 1905 18) und Immenhausen

(1835 9, 1861 13, 1905 7) lebenden jüdischen Personen.

Die jüdischen Familien lebten bis Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend vom

Vieh- und Warenhandel, einige waren als Metzger tätig (bereits 1776 werden 6 jüdische

Metzger in der Stadt genannt). Mitte des 19. Jahrhunderts gab es inzwischen

mehrere jüdische Handwerker, darunter einen Färbermeister (Simon Brandenstein),

einen Schreinermeister (Michael Rosenbaum), einen Schneidermeister (Jacob

Rosenbaum) und einen Buchbindermeister (Nathan Wolf Gans, der zugleich

Gemeindevorsteher war). In Immenhausen wird damals ein jüdischer

Tischlermeister genannt.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische

Schule (von 1831 bis 1911 als Israelitische Elementarschule), ein

rituelles Bad sowie einen Friedhof. Dazu

wird um 1897/1903 eine Schülerbibliothek als Einrichtung der jüdischen Gemeinde

genannt. Um

1865 wird als Lehrer an der Israelitischen Elementarschule J. Gans (Quelle),

um 1868 Jacob Plaut genannt. 1877 besuchten die jüdischen Kinder vorübergehend

die Stadtschule. Seit 1878 war Heinemann Plaut Lehrer in Grebenstein (siehe

Artikel unten zu seiner Person). Er unterrichtete 1878 20, 1882 21, 1898 15,

1899 13, 1908 noch 6

Kinder. Gleichzeitig mit seiner Zurruhesetzung 1911 wurde die

israelitische Elementarschule aufgelöst. Danach bestand zunächst noch eine

Privat-Elementarschule der jüdischen Gemeinde (siehe Ausschreibung von 1911

unten) und spätestens ab 1919 noch eine Religionsschule (s.u. Ausschreibung von

1919), bis schließlich die nur noch wenigen jüdischen Kinder der Gemeinde durch

auswärtige Lehrer unterrichtet wurden (1924 s.u. durch den Lehrer aus

Meimbressen).

Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk

Niederhessen mit Sitz in Kassel. Kreisvorsteher des Kreises Hofgeismar innerhalb

des Rabbinatsbezirkes war über viele Jahre Salomon Rosenbaum aus Grebenstein (genannt

in dieser Funktion seit 1899; vgl. zu seinem

Tod 1930 siehe Artikel unten).

Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1894/1896 A. Mandelstein und H.

Neuhahn, um 1898 S. Rosenbaum und A. Mandelstein, um 1919 Herr Voremberg.

Von den jüdischen Vereinen werden genannt: der Israelitische

Wohltätigkeitsverein (um 1894/1897 unter Leitung von S. Neuhahn) und der

Israelitische Frauen-Verein (um 1894/1897 unter Leitung der Frau von S.

Rosenbaum).

Bis in die 1930er-Jahre gab es an jüdischen Gewerbetreibenden insbesondere:

Willi Möllerich (Gemischtwarenhandel), Lion Katz (Viehhandel), Louis Katzenberg

(Viehhandel), Bernhard Mandelstein (Friseur, Textilhandel), Rosalie Gans (Getränkehandel),

Jacob Simson Rosenbaum (Zahnarzt, Getreide-, Futter- und Düngemittelhandel),

Wilhelm David (Textilhandel), Goldwein (Pferdehandel), David Adler (Viehhandel),

Regenstein (Viehhandel, Michael Neuhahn (Frucht- und Getreidehandel, Textil- und

Möbelhandel), Willi Vorenberg (Viehhandel), Erwin Machol (Verkäufer bei

Familie Rosenbaum).

Um 1924, als 53 jüdische Einwohner gezählt wurden (2,1 % von 2.493),

waren die Gemeindevorsteher Gustav Neuhahn, Lion Katz und B. Möllerich. Der

Religionsunterricht der damals drei schulpflichtigen jüdischen Kinder wurde

durch Lehrer Herbold Löwenstein aus Meimbressen erteilt. 1932 waren

die Gemeindevorsteher Leo Katz (1. Vors.), Baruch Wormser (2. Vors., Vorbeter

der Gemeinde bis 1938) und Bernhard Mandelstein (Schatzmeister). An jüdischen Vereinen

bestand insbesondere der Israelitische Frauenverein (Chevroth Noschim;

1932 unter Leitung von Flora Rosenbaum; Zweck und Arbeitsgebiete: Hilfeleistung

bei Krankheiten, Todesfällen und Unterstützung jüdischer einheimischer Armer.

1924 gehörten aus Immenhausen 4 jüdische Personen, aus Holzhausen

8 zur Gemeinde in Grebenstein. 1932 waren es 7 beziehungsweise 5

Personen.

1933 lebten noch 50 jüdische Personen in Grebenstein. In den

folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen beziehungsweise

ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938 kam es in der Stadt zu schlimmen

Ausschreitungen: die Synagoge wurde verwüstet (s.u.), zahlreiche Wohn- und

Geschäftshäuser jüdischer Familien fast völlig zerstört. Eine fanatisierte

Menge prügelte jüdische Geschäftsinhaber durch die Stadt. 1939

wurden noch 10 jüdische Personen am Ort gezählt (0,3 % von 2.865), die

gleichfalls alsbald aus der Stadt verzogen sind. Von den ausgewanderten Personen

konnte eine Familie mit 4 Personen bereits 1934 nach Palästina, einzelne

Personen sind in die USA, in die Tschechoslowakei, nach Polen. Viele verzogen

nach Kassel und in andere Städte.

Von den in Grebenstein geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie nach der Gedenktafel

im Stadtmuseum

Hofgeismar, Jüdische Abteilung, siehe Foto links): Rosalie Gans (1868),

Moritz Grünklee (1880), Helene Hamberg (1879), Lotte Jakobs geb. Rosenbaum

(1887), Marga Katz (1920), Selma Kahn geb. Neuhahn (1885), Gerson Katz (1887), Helma

(Helene) Katz (1922),

Ida Katz geb. Möllerich (1888), Ingeborg Katz (1926), Lion Katz (1887), Louis Katzenberg (1881),

Mathilde Katzenberg geb. Möllerich (1892),

Albert Katzenstein (1869), Klara Kaufmann geb. Weil (1889), Sally Levi

(1893), Johanna Mandelbaum (1864), Bernhard Mandelstein (1883), Else (Ettel)

Mandelstein geb. Kugelmann (1889), Erwin Meier (1908), Adolf Meyer (), Hermann

Meyer (1880), Jenny Meyer geb. Vorenberg (1880), Auguste Möllerich geb.

Gumbert (), Ludwig

Möllerich (1935), Martha Möllerich geb. Plaut (1909), Willi Möllerich (1893),

Emmy Neuhahn geb. Stein (1887), Frieda Neuhahn (1890), Moritz Neuhahn (1882), Dina Oberdorff

geb. Neuhahn (1890), Fritz Oberdorff (1890), Hildegard Petzal geb. Bieber (1898),

Flora Rosenbaum geb. Wertheim (1858), Max Rosenbaum (1882),

Antonie (Toni) Sassen geb. Katzenberg (1873), Emma Schnitzler geb. Katzenberg

(1878), Willi Vorenberg (1883), Frieda Weil geb. Rosenbaum (1889, von Köln

nach Lódz deportiert), Clara Wormser geb. Rosenbaum

(1884). Von den in Grebenstein geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie nach der Gedenktafel

im Stadtmuseum

Hofgeismar, Jüdische Abteilung, siehe Foto links): Rosalie Gans (1868),

Moritz Grünklee (1880), Helene Hamberg (1879), Lotte Jakobs geb. Rosenbaum

(1887), Marga Katz (1920), Selma Kahn geb. Neuhahn (1885), Gerson Katz (1887), Helma

(Helene) Katz (1922),

Ida Katz geb. Möllerich (1888), Ingeborg Katz (1926), Lion Katz (1887), Louis Katzenberg (1881),

Mathilde Katzenberg geb. Möllerich (1892),

Albert Katzenstein (1869), Klara Kaufmann geb. Weil (1889), Sally Levi

(1893), Johanna Mandelbaum (1864), Bernhard Mandelstein (1883), Else (Ettel)

Mandelstein geb. Kugelmann (1889), Erwin Meier (1908), Adolf Meyer (), Hermann

Meyer (1880), Jenny Meyer geb. Vorenberg (1880), Auguste Möllerich geb.

Gumbert (), Ludwig

Möllerich (1935), Martha Möllerich geb. Plaut (1909), Willi Möllerich (1893),

Emmy Neuhahn geb. Stein (1887), Frieda Neuhahn (1890), Moritz Neuhahn (1882), Dina Oberdorff

geb. Neuhahn (1890), Fritz Oberdorff (1890), Hildegard Petzal geb. Bieber (1898),

Flora Rosenbaum geb. Wertheim (1858), Max Rosenbaum (1882),

Antonie (Toni) Sassen geb. Katzenberg (1873), Emma Schnitzler geb. Katzenberg

(1878), Willi Vorenberg (1883), Frieda Weil geb. Rosenbaum (1889, von Köln

nach Lódz deportiert), Clara Wormser geb. Rosenbaum

(1884). |

| |

Von

den in Holzhausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Blumenthal geb.

Hammerschlag (1881),m Else Hammerschlag (1887), Jenny Hammerschlag

(1889), Julius Hammerschlag (1883), Meta Hammerschlag geb. Heilbrunn (1885), Richard Hammerschlag(1886), Sara Hammerschlag geb. Stern (1893),

Lieselotte (Liesel) Hammerschlag (1920), Alfred Hammerschlag (1893),

Siegmund Hammerschlag (1874). Von

den in Holzhausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Blumenthal geb.

Hammerschlag (1881),m Else Hammerschlag (1887), Jenny Hammerschlag

(1889), Julius Hammerschlag (1883), Meta Hammerschlag geb. Heilbrunn (1885), Richard Hammerschlag(1886), Sara Hammerschlag geb. Stern (1893),

Lieselotte (Liesel) Hammerschlag (1920), Alfred Hammerschlag (1893),

Siegmund Hammerschlag (1874). |

| |

Von

den in Immenhausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lilli Jahn geb.

Schlüchterer (1900, siehe Literatur unten), Hedwig Uhlmann geb. Rosenbaum (1882). Von

den in Immenhausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lilli Jahn geb.

Schlüchterer (1900, siehe Literatur unten), Hedwig Uhlmann geb. Rosenbaum (1882). |

Nach 1945 kehrten mehrere frühere jüdische Personen in die Stadt zurück

(Familie Wilhelm David). In den 1970er-Jahren war nur noch der jüdische

Textilkaufmann Erwin Machol in der Stadt (hatte 1949 das ehemalige Geschäft von

Bernhard Mandelstein übernommen und als Textilgeschäft geführt; gest. 1.

April 1980, beigesetzt im jüdischen Friedhof).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus

der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des

Religionslehrers, Vorbeters und Schochets (1911 / 1919)

Anzeige

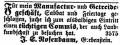

in "Der Israelit" vom 7. September 1911: "Für die neu einzurichtende

israelitische Anzeige

in "Der Israelit" vom 7. September 1911: "Für die neu einzurichtende

israelitische

Privat-Elementarschule in Grebenstein

wird ein seminaristisch gebildeter

Lehrer gesucht, der zugleich Vorbeter sein muss und das Schächteramt

ausüben kann. Meldungen mit Zeugnisabschriften an das

Vorsteheramt der Israeliten zu Kassel." |

| |

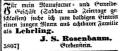

Anzeige

in der "Jüdischen Rundschau" vom 8. August 1919: "In der

Synagogen-Gemeinde Grebenstein (Bezirk Kassel) Anzeige

in der "Jüdischen Rundschau" vom 8. August 1919: "In der

Synagogen-Gemeinde Grebenstein (Bezirk Kassel)

soll die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schochets

alsbald besetzt werden. Festes Jahresgehalt 2000 Mk. Dem Stelleninhaber ist

eventuell Gelegenheit geboten, durch Erteilung des Religionsunterrichts und

Ausübung der Schechita in Nachbargemeinden sein Einkommen wesentlich zu

erhöhen. Bewerbungen sind zu richten an den Gemeindeältesten Voremberg." |

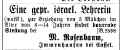

Die Entlassung des offenbar geisteskranken Lehrer Rosenhausel (Rosenhansel?)

wird bei der Regierung beantragt (1848)

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 27. Juni 1848:

"Ein anderes, fast possierliches Stückchen ist Folgendes: Lehrer

Rosenhausel, ein sogenannter Freigeist, welcher früher in Jesberg,

später aber in Grebenstein Lehrer, Schochet und Vorbeter war,

welche Stellen er noch bekleidete, ist bei den Ständen mit den Bitte

eingekommen, 'da er schon so viele Jahre Lehrer auf dem Lande sei, und die

Händel der Jehudim genau kenne, wonach dieselben noch 10 Mal mehr

Verfolgungen verdienten als in der Tat über sie hereingebrochen seien,

ihn als 'geheimen Polizeiagenten' anzustellen, wodurch die

Kriminalbehörde Gelegenheit hätte, das Treiben der Jehudim am

Genauesten kennen zu lernen.' Der Ausschuss der Stände trug nach

Vorlesung dieser Eingabe an, da dieser Mensch entweder geisteskrank oder

im höchsten Grade demoralisiert sein müsse, in beiden Fällen aber

sich so wenig zum Lehrer und Jugenderzieher als zum Vorsänger eigne,

diesen Gesuch der Staatsregierung zu übergeben, mit der Bitte, die

sofortige Absetzung des Lehrers Rosenhausel von seinen bisherigen

Funktionen, anzuordnen." Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 27. Juni 1848:

"Ein anderes, fast possierliches Stückchen ist Folgendes: Lehrer

Rosenhausel, ein sogenannter Freigeist, welcher früher in Jesberg,

später aber in Grebenstein Lehrer, Schochet und Vorbeter war,

welche Stellen er noch bekleidete, ist bei den Ständen mit den Bitte

eingekommen, 'da er schon so viele Jahre Lehrer auf dem Lande sei, und die

Händel der Jehudim genau kenne, wonach dieselben noch 10 Mal mehr

Verfolgungen verdienten als in der Tat über sie hereingebrochen seien,

ihn als 'geheimen Polizeiagenten' anzustellen, wodurch die

Kriminalbehörde Gelegenheit hätte, das Treiben der Jehudim am

Genauesten kennen zu lernen.' Der Ausschuss der Stände trug nach

Vorlesung dieser Eingabe an, da dieser Mensch entweder geisteskrank oder

im höchsten Grade demoralisiert sein müsse, in beiden Fällen aber

sich so wenig zum Lehrer und Jugenderzieher als zum Vorsänger eigne,

diesen Gesuch der Staatsregierung zu übergeben, mit der Bitte, die

sofortige Absetzung des Lehrers Rosenhausel von seinen bisherigen

Funktionen, anzuordnen." |

Lehrer Heinemann Plaut geht in den Ruhestand - die

israelitische Schule wird aufgelöst (1911)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1911: Grebenstein, 27.

April (1911). Herr Lehrer H. Plaut trat am 1. April nach 33jährigem

Wirken am hiesigen Platze – vorher amtierte er schon an anderen Orten

– in den Ruhestand. Gleichzeitig wurde die israelitische Schule mit

Genehmigung des Herrn Ministers aufgelöst." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1911: Grebenstein, 27.

April (1911). Herr Lehrer H. Plaut trat am 1. April nach 33jährigem

Wirken am hiesigen Platze – vorher amtierte er schon an anderen Orten

– in den Ruhestand. Gleichzeitig wurde die israelitische Schule mit

Genehmigung des Herrn Ministers aufgelöst." |

Zum 85. Geburtstag von Lehrer L. Plaut (1927)

Anmerkung: bei Lehrer L. Plaut könnte es sich um einen älteren

Bruder von Lehrer Heinemann Plaut gehandelt haben, der jedoch vermutlich nicht

in Grebenstein unterrichtet hatte.

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1927: "Grebenstein,

28. Oktober (1927). Sein 85. Lebensjahr vollendete der pensionierte Lehrer

L. Plaut dahier in geistiger und körperlicher Frische." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1927: "Grebenstein,

28. Oktober (1927). Sein 85. Lebensjahr vollendete der pensionierte Lehrer

L. Plaut dahier in geistiger und körperlicher Frische." |

80. Geburtstag von Lehrer Heinemann Plaut - sowie

Goldene Hochzeit von ihm und seiner Frau Jeanette geb. Werthan (1925)

Anmerkung: genealogische Informationen siehe

https://www.geni.com/people/Heinemann-Plaut/6000000007948897798

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Grebenstein, 2. Mai (1925). In diesem Monat begeht der Nestor der jüdischen Lehrerschaft

Kurhessens, Herr Lehrer H. Plaut, der am 12. Oktober 80 Jahre alt geworden

ist, mit seiner Ehefrau, geb. Werthahn, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Beide sind gebürtig aus

Rotenburg a.d. Fulda und erfreuen sich

noch körperlicher Gesundheit und geistiger Frische." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Grebenstein, 2. Mai (1925). In diesem Monat begeht der Nestor der jüdischen Lehrerschaft

Kurhessens, Herr Lehrer H. Plaut, der am 12. Oktober 80 Jahre alt geworden

ist, mit seiner Ehefrau, geb. Werthahn, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Beide sind gebürtig aus

Rotenburg a.d. Fulda und erfreuen sich

noch körperlicher Gesundheit und geistiger Frische." |

77. Geburtstag der Lehrergattin Jeanette Plaut geb. Werthahn (1928)

Anmerkung: es handelt sich um die Frau von Lehrer Heinemann Plaut; genealogische

Informationen siehe

https://www.geni.com/people/Jeanette-Schönchen-Plaut/6000000003947095017.

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 20. Januar 1928: "Grebenstein.

Am 13. Januar feierte die Lehrersgattin Frau Jeanette Plaut ihren 77.

Geburtstag. Sie ist noch von bewundernswerter Geistesfrische. Sie betätigt

sich noch heute in ihrem Haushalt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 20. Januar 1928: "Grebenstein.

Am 13. Januar feierte die Lehrersgattin Frau Jeanette Plaut ihren 77.

Geburtstag. Sie ist noch von bewundernswerter Geistesfrische. Sie betätigt

sich noch heute in ihrem Haushalt." |

85. Geburtstag von Lehrer i.R. Heinemann Plaut (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November 1928: "Grebenstein,

8. Oktober (1928). Am 12. Oktober feierte Lehrer Plaut i.R. seinen 85.

Geburtstag in größter Rüstigkeit und Geistesfrische. Am 1. Oktober

waren 50 Jahre verflossen, dass er als junger Lehrer hierher

kam." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November 1928: "Grebenstein,

8. Oktober (1928). Am 12. Oktober feierte Lehrer Plaut i.R. seinen 85.

Geburtstag in größter Rüstigkeit und Geistesfrische. Am 1. Oktober

waren 50 Jahre verflossen, dass er als junger Lehrer hierher

kam." |

Zum Tod von Lehrer Heinemann Plaut (1929)

Anmerkung: Genealogische Informationen zu Heinemann Plaut siehe

https://www.geni.com/people/Heinemann-Plaut/6000000007948897798

Zu Dr. Karl Rosenthal siehe

http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=2515.

Bei dem genannten Ortspfarrer Uffelmann handelt es sich um den

evangelischen Pfarrer Rudolf Uffelmann (1873 Trendelburg - 1948 Grebenstein),

der von 1905 bis 1937 2. Pfarrer in Grebenstein und Burguffeln war.

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"

vom 15. März 1929: "Grebenstein (Persönliches). Hier

wurde der im Ruhestand lebende Lehrer H. Plaut, der im 85. Lebensjahr nach

längerer Krankheit verschied, unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise

zu Grabe geleitet. vier Jahrzehnte hat der Verewigte das Amt des Lehrers

und Kantors mit seltener Pflichttreue und ersprießlichen Erfolgen

bekleidet. Sein bescheidenes Wesen, seine Friedfertigkeit und Hilfsbereitschaft

haben ihm überall Freude erworben. Dies bezeugte die rege Beteiligung an

der Trauerfeier, die in der Synagoge stattfand." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"

vom 15. März 1929: "Grebenstein (Persönliches). Hier

wurde der im Ruhestand lebende Lehrer H. Plaut, der im 85. Lebensjahr nach

längerer Krankheit verschied, unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise

zu Grabe geleitet. vier Jahrzehnte hat der Verewigte das Amt des Lehrers

und Kantors mit seltener Pflichttreue und ersprießlichen Erfolgen

bekleidet. Sein bescheidenes Wesen, seine Friedfertigkeit und Hilfsbereitschaft

haben ihm überall Freude erworben. Dies bezeugte die rege Beteiligung an

der Trauerfeier, die in der Synagoge stattfand." |

| |

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. März 1929: "Grebenstein.

Beerdigung des Lehrers Heinemann Plaut in Grebenstein. Es ist für den

Berichterstatter eine schwere Aufgabe, über das Begräbnis des Seniors der

jüdischen Lehrerschaft unserer Provinz zu berichten. Gar zu viel stürmte auf

alle Teilnehmer ein, als sie von dem inhaltsreichen Leben und der

Persönlichkeit des Verstorbenen in der Synagoge so herrliche Worte hörten,

und jeder Anwesende hatte das Gefühl, dass alle Worte aus dem Herzen kamen

und zu Herzen gingen. Das schöne Gotteshaus konnte die Trauergemeinde nicht

fassen; wir sahen die Vertreter des Magistrats, der Kreislehrerschaft, der

Gemeinden aus der Umgegend und viele andere Persönlichkeiten aus der Ferne,

die ihrem früheren Lehrer das letzte Geleit geben wollten. In

längerer, Inhaltsreicher Rede schilderte Lehrer (Herbold) Löwenstein aus

Meimbressen die Verdienste Plauts um

seine Gemeinde und das Gesamtjudentum, als Bürger, Führer der Lehrerschaft

und für seine Familie. Nach ihm betrat Dr. Karl Rosenthal, ein Neffe

des Verstorbenen und Prediger an der jüdischen Reformgemeinde in Berlin, die

Kanzel und dankte seinem Onkel für die ihm geschenkte Fürsorge, wie er die

Keime echten religiösen Lebens in ihm gepflanzt und für sein Fortkommen im

Leben gesorgt hatte. Waren die Herzen der Trauergemeinde durch Rosenthals

beredte Ausführungen schon erhoben, wurden sie es noch in erhöhtem Maße, als

der Ortspfarrer Uffelmann die Kanzel der Synagoge betrat und das

langjährige amtliche und persönliche Verhältnis zwischen ihm und Heinemann

Plaut schilderte. Diese Rede hatte reinste Humanität als Inhalt. Wie wirkte

es doch, als der Pfarrer den Anwesenden zurief: 'wir wollen nicht fragen,

was du bist, welcher Religion oder politischen Partei gehörst du an,

sondern nur, wie bist du!' So etwas hat man wohl selten in einer

Synagoge von einem Pfarrer gehört. Lehrer Nagel aus Kassel sprach den

Dank der freien Vereinigung jüdischer Lehrer bis Regierungsbezirks aus.

Kantor Horwitz umrahmte die Feier mit zwei hebräischen Gesängen. Vor drei

Jahren konnte Plaut noch seine Goldene Hochzeit feiern. Alt und lebenssatt

schied er im 85. Lebensjahre von uns. L. Hz." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. März 1929: "Grebenstein.

Beerdigung des Lehrers Heinemann Plaut in Grebenstein. Es ist für den

Berichterstatter eine schwere Aufgabe, über das Begräbnis des Seniors der

jüdischen Lehrerschaft unserer Provinz zu berichten. Gar zu viel stürmte auf

alle Teilnehmer ein, als sie von dem inhaltsreichen Leben und der

Persönlichkeit des Verstorbenen in der Synagoge so herrliche Worte hörten,

und jeder Anwesende hatte das Gefühl, dass alle Worte aus dem Herzen kamen

und zu Herzen gingen. Das schöne Gotteshaus konnte die Trauergemeinde nicht

fassen; wir sahen die Vertreter des Magistrats, der Kreislehrerschaft, der

Gemeinden aus der Umgegend und viele andere Persönlichkeiten aus der Ferne,

die ihrem früheren Lehrer das letzte Geleit geben wollten. In

längerer, Inhaltsreicher Rede schilderte Lehrer (Herbold) Löwenstein aus

Meimbressen die Verdienste Plauts um

seine Gemeinde und das Gesamtjudentum, als Bürger, Führer der Lehrerschaft

und für seine Familie. Nach ihm betrat Dr. Karl Rosenthal, ein Neffe

des Verstorbenen und Prediger an der jüdischen Reformgemeinde in Berlin, die

Kanzel und dankte seinem Onkel für die ihm geschenkte Fürsorge, wie er die

Keime echten religiösen Lebens in ihm gepflanzt und für sein Fortkommen im

Leben gesorgt hatte. Waren die Herzen der Trauergemeinde durch Rosenthals

beredte Ausführungen schon erhoben, wurden sie es noch in erhöhtem Maße, als

der Ortspfarrer Uffelmann die Kanzel der Synagoge betrat und das

langjährige amtliche und persönliche Verhältnis zwischen ihm und Heinemann

Plaut schilderte. Diese Rede hatte reinste Humanität als Inhalt. Wie wirkte

es doch, als der Pfarrer den Anwesenden zurief: 'wir wollen nicht fragen,

was du bist, welcher Religion oder politischen Partei gehörst du an,

sondern nur, wie bist du!' So etwas hat man wohl selten in einer

Synagoge von einem Pfarrer gehört. Lehrer Nagel aus Kassel sprach den

Dank der freien Vereinigung jüdischer Lehrer bis Regierungsbezirks aus.

Kantor Horwitz umrahmte die Feier mit zwei hebräischen Gesängen. Vor drei

Jahren konnte Plaut noch seine Goldene Hochzeit feiern. Alt und lebenssatt

schied er im 85. Lebensjahre von uns. L. Hz." |

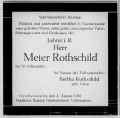

Zum Tod von Lehrer Meier Rothschild

(1930)

Anmerkung: genealogische Informationen siehe

https://www.geni.com/people/Meier-Rothschild/6000000082722988108. Demnach

ist Meier Rothschild am 9. Mai 1861 in

Zimmersrode geboren als Sohn von Simon Rothschilde und der Gelle (Karoline)

geb. Blumenfeld. Er war verheiratet mit Bertha (Baechen) geb. Lorge (1863

Harmuthsachsen - 1931 Kassel).

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. August 1930: "Grebenstein.

Lehrer Rothschild wurde gestern hier bestattet. Ein zahlreiches Gefolge,

besonders aus Kassel, wie viele Amtsgenossen begleitete ihn zur Grabstätte.

Landrabbiner Dr. Walter schilderte unter Bezugnahme auf ein Prophetenwort

Rothschilds Leben und Wirken. Den guten Gatten, den treusorgenden Vater und

Lehrer. - Der Vorsitzende des Kreislehrervereins Grebenstein-Hofgeismar,

dankte dem Verstorbenen für die warme Anteilnahme an allen

Vereinsbestrebungen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. August 1930: "Grebenstein.

Lehrer Rothschild wurde gestern hier bestattet. Ein zahlreiches Gefolge,

besonders aus Kassel, wie viele Amtsgenossen begleitete ihn zur Grabstätte.

Landrabbiner Dr. Walter schilderte unter Bezugnahme auf ein Prophetenwort

Rothschilds Leben und Wirken. Den guten Gatten, den treusorgenden Vater und

Lehrer. - Der Vorsitzende des Kreislehrervereins Grebenstein-Hofgeismar,

dankte dem Verstorbenen für die warme Anteilnahme an allen

Vereinsbestrebungen." |

| |

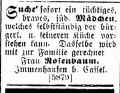

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. März 1930: "Statt

besonderer

Anzeige. Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. März 1930: "Statt

besonderer

Anzeige.

Plötzlich und unerwartet entschlief in Geestemünde mein geliebter Mann,

unser guter, treusorgender Vater, Schwiegervater und Großvater, der

Lehrer i.R. Herr Meier Rothschild im 70. Lebensjahr.

Im Namen der Tieftrauernden: Berta Rothschild geb. Lorge.

Grebenstein, den 4. August 1930. Frankfurt, Kassel, Geestemünde, Volkmarsen" |

Aus dem

jüdischen Gemeindeleben

Die Zeitschrift "Der Israelit" berichtet über

eine Auseinandersetzung zwischen dem Provinzialvorsteheramt Kassel und

Gemeindegliedern in Grebenstein (März 1878)

Anmerkung:

Die nachstehenden Berichte aus dem Jahr 1878 beschäftigen sich mit einem

Streit, der zwischen den beiden Gemeindevorstehern in Grebenstein ausgebrochen

war und in kurzer Zeit eskalierte, zumal verschiedene Behörden und

Einrichtungen in den Streit hineingezogen wurden. Die Dokumente zu diesem Streit werden

hier wiedergegeben, da eine Vielzahl von darin angegebenen Einzelheiten

Informationen enthalten: über das jüdische Gemeindeleben, über das

Eingebundensein in die damaligen Verwaltungsstrukturen wie über

Entscheidungskompetenzen, über einzelne Sitten und Gebräuche im

gottesdienstlichen Leben, über die Situation der jüdischen Schule in

Grebenstein u.a.m.. Als Einführung

in die gesamte Problematik empfiehlt sich, zunächst den Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Mai 1878 (siehe Bericht unten)

zu lesen.

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1878: "Aus Hessen.

In unserer Provinz werden bekanntlich die Angelegenheiten der jüdischen

Gemeinden durch besondere Behörden verwaltet, die Israelitischen

Provinzialvorsteherämter. Die Organisierung dieser Ämter gründet sich

auf ein veraltetes, aus verflossenen kurfürstlichen Zeiten und

Anschauungen stammendes Gesetz von Jahre 1823. – Ein großer Teil dieses

Gesetzes ist durch neuere gesetzliche Bestimmung faktisch aufgehoben, die

Vorsteherämter aber existieren noch weiter. – Es soll nun nicht in

Abrede gestellt werden, dass eine derartige Behörde unter Umständen ganz

segensreich wirken kann, tatsächlich aber muss sie oft mit den billigsten

Forderungen der Neuzeit, welche überall auf das freie

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden dringt, in Widerspruch geraten. Dazu

kömmt noch, dass bei der tiefen Kluft, welche die Bekenner des

gesetzestreuen Judentums, von den Reformjuden trennt, der Zwang einer Behörde,

die der einen oder anderen Richtung ausschließlich angehört, doppelt drückend

empfunden wird. – Am ausgeprägtesten tritt dieser Missstand bei dem

Provinzialvorsteheramt zutage, welches in Kassel seinen Sitz hat. – Die

religiöse Richtung seiner Mitglieder ist genügend gekennzeichnet, wenn

man weiß, dass Herr Landrabbiner Dr. Adler den Vorsitz hat, und dass

ebenso sämtliche übrigen Mitglieder derselben Richtung angehören. Die jüdischen

Landgemeinden der Provinz gehören der großen Mehrzahl nach, dem

gesetzestreuen Judentum an. Das Vorsteheramt, welches die Ältesten dieser

Gemeinden ernennt und absetzt, Religionslehrer bestellt und die religiösen

Institutionen überwacht, muss, selbst wenn es bestrebt ist, bona fide zu

handeln, oft die Autonomie der Gemeinden verletzende Missgriffe tun. Dazu

kommt, dass die niederhessischen Gemeinden, das Bewusststein ein

derartiges Vorsteheramt zu besitzen,

noch mit ihrem Gelde durch eine besondere Provinzialsteuer, bezahlen müssen,

ein Umstand, der jedenfalls nicht geeignet ist, die Begeisterung für

dieses Institut zu erhöhen. Schon vor mehreren Jahren traten die

einzelnen Landgemeinden zusammen, um über Mittel und Wege zu beraten, die

sie am sichersten und leichtesten von dieser lästigen, ein freies

Gemeindeleben im Keime erstickenden Obervormundschaft befreiten. Doch

hatten diese Bestrebungen damals keinen greifbaren Erfolg. Seit dem

Inkrafttreten des Austrittsgesetzes, wurde die Eventualität eines

Ausscheiden aus dem Gemeinde-, respektive Provinzialverbande wiederholt

von einzelnen Landgemeinden ins Auge gefasst, und dieser Tage erklärte

ein Teil der Gemeinde Grebenstein,

offiziell seinen Austritt. Die Ausgetretenen haben bereits ein eigenes

Lokal für ihren Gottesdienst, und werden demnächst auch einen Lehrer

berufen, sowie die übrigen Institutionen beschaffen. Bei der

Unbeliebtheit des Vorsteheramtes besonders bei den Landgemeinden, bei der

Sympathie, welche diese Austrittserklärung in der ganzen Gegend als das

einziger Mittel findet, um diesen widernatürlichen, kostspieligen Zwang

zu brechen,

steht sicher zu erwarten, dass dieses Beispiel schon in allernächster

Zeit, vielfache Nachahmung finden wird. F.K." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1878: "Aus Hessen.

In unserer Provinz werden bekanntlich die Angelegenheiten der jüdischen

Gemeinden durch besondere Behörden verwaltet, die Israelitischen

Provinzialvorsteherämter. Die Organisierung dieser Ämter gründet sich

auf ein veraltetes, aus verflossenen kurfürstlichen Zeiten und

Anschauungen stammendes Gesetz von Jahre 1823. – Ein großer Teil dieses

Gesetzes ist durch neuere gesetzliche Bestimmung faktisch aufgehoben, die

Vorsteherämter aber existieren noch weiter. – Es soll nun nicht in

Abrede gestellt werden, dass eine derartige Behörde unter Umständen ganz

segensreich wirken kann, tatsächlich aber muss sie oft mit den billigsten

Forderungen der Neuzeit, welche überall auf das freie

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden dringt, in Widerspruch geraten. Dazu

kömmt noch, dass bei der tiefen Kluft, welche die Bekenner des

gesetzestreuen Judentums, von den Reformjuden trennt, der Zwang einer Behörde,

die der einen oder anderen Richtung ausschließlich angehört, doppelt drückend

empfunden wird. – Am ausgeprägtesten tritt dieser Missstand bei dem

Provinzialvorsteheramt zutage, welches in Kassel seinen Sitz hat. – Die

religiöse Richtung seiner Mitglieder ist genügend gekennzeichnet, wenn

man weiß, dass Herr Landrabbiner Dr. Adler den Vorsitz hat, und dass

ebenso sämtliche übrigen Mitglieder derselben Richtung angehören. Die jüdischen

Landgemeinden der Provinz gehören der großen Mehrzahl nach, dem

gesetzestreuen Judentum an. Das Vorsteheramt, welches die Ältesten dieser

Gemeinden ernennt und absetzt, Religionslehrer bestellt und die religiösen

Institutionen überwacht, muss, selbst wenn es bestrebt ist, bona fide zu

handeln, oft die Autonomie der Gemeinden verletzende Missgriffe tun. Dazu

kommt, dass die niederhessischen Gemeinden, das Bewusststein ein

derartiges Vorsteheramt zu besitzen,

noch mit ihrem Gelde durch eine besondere Provinzialsteuer, bezahlen müssen,

ein Umstand, der jedenfalls nicht geeignet ist, die Begeisterung für

dieses Institut zu erhöhen. Schon vor mehreren Jahren traten die

einzelnen Landgemeinden zusammen, um über Mittel und Wege zu beraten, die

sie am sichersten und leichtesten von dieser lästigen, ein freies

Gemeindeleben im Keime erstickenden Obervormundschaft befreiten. Doch

hatten diese Bestrebungen damals keinen greifbaren Erfolg. Seit dem

Inkrafttreten des Austrittsgesetzes, wurde die Eventualität eines

Ausscheiden aus dem Gemeinde-, respektive Provinzialverbande wiederholt

von einzelnen Landgemeinden ins Auge gefasst, und dieser Tage erklärte

ein Teil der Gemeinde Grebenstein,

offiziell seinen Austritt. Die Ausgetretenen haben bereits ein eigenes

Lokal für ihren Gottesdienst, und werden demnächst auch einen Lehrer

berufen, sowie die übrigen Institutionen beschaffen. Bei der

Unbeliebtheit des Vorsteheramtes besonders bei den Landgemeinden, bei der

Sympathie, welche diese Austrittserklärung in der ganzen Gegend als das

einziger Mittel findet, um diesen widernatürlichen, kostspieligen Zwang

zu brechen,

steht sicher zu erwarten, dass dieses Beispiel schon in allernächster

Zeit, vielfache Nachahmung finden wird. F.K." |

Stellungnahme zu den Auseinandersetzungen von Seiten

des Provinzial-Vorsteheramtes in Kassel (April 1878)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1878: "Kassel, 8.

April (1878). Die Korrespondenz 'Aus Kurhessen' in Nr. 13 dieser

Zeitschrift wegen des Austritts von Mitgliedern der Synagogengemeinde

Grebenstein veranlasst uns zu nachstehender Berichtigung: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1878: "Kassel, 8.

April (1878). Die Korrespondenz 'Aus Kurhessen' in Nr. 13 dieser

Zeitschrift wegen des Austritts von Mitgliedern der Synagogengemeinde

Grebenstein veranlasst uns zu nachstehender Berichtigung:

1. Wir haben, im Einverständnis mit den staatlichen Aufsichtsbehörden,

einen Ältesten der Synagogengemeinde Grebenstein wegen fortwährender

Konflikte mit dem Kreisvorsteher und Mitgliedern der Gemeinde entlassen müssen,

obschon nicht zu bezweifeln war, derselbe werde nach verfügter

Entlassung, in Gemäßheit der desfallsigen mündlichen Drohung, nebst

einigen Anhängern aus der Gemeinde austreten. Diese Drohung konnte umso

weniger berücksichtigt werden, als überdies auf Anregung des Gemeindeältesten,

welcher der Höchstbesteuerte ist und schulpflichtige Kinder nicht mehr

hat, die Gemeinde, wenngleich mit nur einigen Stimmen Majorität,

beschlossen hatte, die seit dem Jahre 1831 bestehende, dermalen erledigte

Schulstelle eingehen zu lassen und die schulpflichtigen Kinder in Folge

dessen schon seit längerer Zeit ohne Unterricht in Religion und im Hebräischen

sind. Nachdem die betreffenden Personen nunmehr ausgetreten, wird die

Schulstelle voraussichtlich alsbald wieder besetzt werden.

2. Die Würdigung der die Wirksamkeit des Landrabbinern Herrn Dr. Adler

betreffenden Bemerkung ergibt sich aus dem vom entlassenen Gemeindeältesten

und anderen Mitgliedern der Gemeinde Grebenstein am 20. Mai vorigen Jahres

gelegentlich des 25jährigen Dienstjubiläums desselben an Herrn Dr. Adler

gerichteten Gratulations- und Anerkennungsschreiben, dessen Inhalt mit der

betreffenden Bemerkung im direkten Widerspruch steht.

|

Dasselbe

lautet: 'Am heutigen Tage, an welchem Euer Hochwürden mit froher

Genugtuung und stolzem Bewusstsein auf die Früchte eines segensreichen

25jährigen Wirkens in einem so verantwortlichen, aber ehrenvollen Beruf

herabblicken, zu dessen Feier aus allen Gegenden der Provinz und weit darüber

hinaus Glückwünsche und Adressen einlaufen werden, sei es auch uns vergönnt,

Ihnen zu ihrem 25jährigen Jubiläum unsere herzlichsten Glückwünsche

darzubringen und durch folgendes kleine Gedenk unsere Verehrung für Sie

Ausdruck zu geben. Möge es Ihnen beschieden sein, auch gerner Ihrem Amte

mit aller bisherigen Willenskraft und Ausdauer obzuliegen und Ihr 50jähriges

Jubiläum in gleicher Frische und Gesundheit zu feiern." Dasselbe

lautet: 'Am heutigen Tage, an welchem Euer Hochwürden mit froher

Genugtuung und stolzem Bewusstsein auf die Früchte eines segensreichen

25jährigen Wirkens in einem so verantwortlichen, aber ehrenvollen Beruf

herabblicken, zu dessen Feier aus allen Gegenden der Provinz und weit darüber

hinaus Glückwünsche und Adressen einlaufen werden, sei es auch uns vergönnt,

Ihnen zu ihrem 25jährigen Jubiläum unsere herzlichsten Glückwünsche

darzubringen und durch folgendes kleine Gedenk unsere Verehrung für Sie

Ausdruck zu geben. Möge es Ihnen beschieden sein, auch gerner Ihrem Amte

mit aller bisherigen Willenskraft und Ausdauer obzuliegen und Ihr 50jähriges

Jubiläum in gleicher Frische und Gesundheit zu feiern."

3. Den Kultus betreffende Anordnungen erlassen wir nicht nach eigenem

Ermessen, sondern auf Grund von Gutachten des Provinzial-Rabbinen bzw. des

Landrabbinats, bestehend aus dem Landrabbinen und den Provinzial-Rabbinen

zu Marburg, Fulda und Hanau.

4. An die Provinzial-Kasse, aus welcher die Kosten der hiesigen

Lehrerbildungsanstalt, die nach dem diesjährigen Voranschlag 'fünftausend

Mark' betragenden Zuschüsse zu den Kosten der israelitischen Schulen

unseres Bezirks, die Ausgaben für die Schulvisitationen des Herrn Landrabbinen, dessen Gehalt als Provinzial- und Landrabbiner usw.

bestritten werden, zahlt die Synagogengemeinde Grebenstein nach Maßgabe

der Steuerrollen pro 1876/78 jährlich 124 Mark 75 Pfg., erhält dagegen

aus derselben, wenn die Schulstelle besetzt ist, als Beitrag zum

Lehrergehalt jährlich 100 Mark. Die Leistung der Gemeinde an die

Provinzialkasse beträgt daher nur 24 Mark 75 Pfennig mehr als diejenige

der letzteren an die Gemeinde.

Derartige Ergebnisse werden nur dadurch ermöglicht, dass auf eine Anzahl

größere Synagogengemeinden, welche Leistungen zu ihren speziellen

Gunsten nicht bedürfen, der bei weitem bedeutendste Teil der

Provinzial-Abgaben entfällt. (Die Synagogengemeinde Kassel allein zahlt

mehr als die Hälfte.) Die kleineren Synagogengemeinden erhalten je nach

bedarf und Tunlichkeit Subventionen zu den Kosten ihrer Schulen, welche

nicht selten deren Provinzial-Steuern nicht nur ausgleichen, sondern

solche um mehr als das Vierfache und Fünffache übersteigen. Der bei

weitem größte Teil wird in dieser Weise subventioniert und hierdurch

allein zur Erhaltung der Schulen in den Stand gesetzt, weshalb der

Provinzialverband in finanzieller Beziehung denselben nicht zum Nachteil,

sondern im Gegenteil zum entschiedensten Vorteil gereicht.

Bei Aufhebung desselben würden die betreffenden Gemeinden aber nicht nur

ohne Schulen, sondern weil in der Regel die Lehrer allein zum ordnungsgemäßen

Vorbeten befähigt sind, in sehr vielen Fällen auch ohne würdigen und

erhebenden Gottesdienst sein und überdies die schulpflichtigen Kinder den

Unterricht in Religion und im Hebräischen entbehren müssen.

Nach im Jahre 1876 erfolgter Mitteilung Königlicher Staatsregierung an

den Landtag hat das Institut der Provinzial-Vorsteherämter sich vollständig

bewährt und sind auch aus anderen Provinzen Gesuche um Errichtung von

solchen eingegangen.

5. Die Ausgaben der diesseitigen Gemeinden und der Provinzial-Kasse

betreffen zum bei Weitem größten Teil diejenigen Etat-Positionen, zu

welchen die Ausgetretenen nach wie vor dauernd beizutragen gesetzlich

verpflichtet sind. Ob der Inhalt der Korrespondenz auf Mangel an

Sachkenntnis oder auf tendenziöser Absicht beruht, lassen wir dahin

gestellt. Vorsteheramt der Israeliten. Büding." |

Stellungnahme aus der Sicht des entlassenen

Gemeindevorstehers Rosenbaum (Mai 1878)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Grebenstein

(Provinz Hessen). Der 'Israelit' brachte in Nr. 13 einen Bericht über

Vorgänge in der hiesigen Gemeinde, und in Nr. 16 und 17 eine sich

Berichtigung nennende Darstellung seitens des Kasseler Vorsteheramtes.

Dieser letzteren Darstellung gegenüber drängt es mich, die bedauerlichen

Vorgänge innerhalb unserer Gemeinde und die Motive meines und meiner

Gesinnungsgenossen Austritts in aller Kürze der Wahrheit gemäß der

Beurteilung der jüdischen öffentlichen Meinung zu unterbreiten. Die

hiesige, aus ungefähr 20 Familien bestehende Gemeinde, als deren Gemeindeältester

ich 17 Jahre lang fungierte, lebte stets in Frieden und Eintracht. Das

gute Einvernehmen wurde erst gestört durch ein vor wenigen Jahren hierher

verzogenes Gemeindemitglied, das den Keim zu allen Zwistigkeiten dadurch

legte, dass es eine Änderung des Gebrauchs verlangte, nach welchem bis

jetzt zur Tora aufgerufen wurde. Um seine Pläne durchzusetzen, wandte das

Mitglied alle Mittel an, um Gemeindeältester zu werden. Da das Gesetz vom

Jahre 1823 die hessischen Gemeinden mundtot macht, und die Wahl der

Gemeindeältesten nicht der Gemeinde, sondern dem Kreisvorsteher zusteht,

so braucht ein Gemeindeältester in erster Reihe nicht das Vertrauen der

Gemeinde, sondern nur dasjenige des Kreisvorstehers zu besitzen. Jede

Gemeinde kann jeden Tag gewärtig sein, von dem Vorsteheramte die

Mitteilung zu erhalten, auf Vorschlag des Kreisvorstehers sei von nun an

Herr N.N. Ältester der Gemeinde. So erfuhr die Gemeinde ganz zufällig,

dass das oben genannte Mitglied vom Kreisvorsteher als zweiter Gemeindeältester

in Vorschlag gebracht sei. Fast die ganze Gemeinde erhob sich gegen diese

gewaltsame Aufoktroyierung. Eine Deputation der Gemeinde veranlasste den

Präsidenten des Vorsteheramtes, Herrn, Dr. Adler, hierher zu kommen und

einer ad hoc berufenen Gemeindeversammlung beizuwohnen. In dieser

Versammlung, welcher auch unser in Hofgeismar domizilierter Kreisvorsteher

beiwohnte, erklärte Herr Dr. Adler, dass er sich überzeugt habe, das vom

Kreisvorsteher vorgeschlagene Mitglied könne und dürfe kein Gemeindeältester

werden. Wir waren durch die Versprechungen des Herrn Landrabbiners

beruhigt und betrachteten die Angelegenheit als erledigt. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Grebenstein

(Provinz Hessen). Der 'Israelit' brachte in Nr. 13 einen Bericht über

Vorgänge in der hiesigen Gemeinde, und in Nr. 16 und 17 eine sich

Berichtigung nennende Darstellung seitens des Kasseler Vorsteheramtes.

Dieser letzteren Darstellung gegenüber drängt es mich, die bedauerlichen

Vorgänge innerhalb unserer Gemeinde und die Motive meines und meiner

Gesinnungsgenossen Austritts in aller Kürze der Wahrheit gemäß der

Beurteilung der jüdischen öffentlichen Meinung zu unterbreiten. Die

hiesige, aus ungefähr 20 Familien bestehende Gemeinde, als deren Gemeindeältester

ich 17 Jahre lang fungierte, lebte stets in Frieden und Eintracht. Das

gute Einvernehmen wurde erst gestört durch ein vor wenigen Jahren hierher

verzogenes Gemeindemitglied, das den Keim zu allen Zwistigkeiten dadurch

legte, dass es eine Änderung des Gebrauchs verlangte, nach welchem bis

jetzt zur Tora aufgerufen wurde. Um seine Pläne durchzusetzen, wandte das

Mitglied alle Mittel an, um Gemeindeältester zu werden. Da das Gesetz vom

Jahre 1823 die hessischen Gemeinden mundtot macht, und die Wahl der

Gemeindeältesten nicht der Gemeinde, sondern dem Kreisvorsteher zusteht,

so braucht ein Gemeindeältester in erster Reihe nicht das Vertrauen der

Gemeinde, sondern nur dasjenige des Kreisvorstehers zu besitzen. Jede

Gemeinde kann jeden Tag gewärtig sein, von dem Vorsteheramte die

Mitteilung zu erhalten, auf Vorschlag des Kreisvorstehers sei von nun an

Herr N.N. Ältester der Gemeinde. So erfuhr die Gemeinde ganz zufällig,

dass das oben genannte Mitglied vom Kreisvorsteher als zweiter Gemeindeältester

in Vorschlag gebracht sei. Fast die ganze Gemeinde erhob sich gegen diese

gewaltsame Aufoktroyierung. Eine Deputation der Gemeinde veranlasste den

Präsidenten des Vorsteheramtes, Herrn, Dr. Adler, hierher zu kommen und

einer ad hoc berufenen Gemeindeversammlung beizuwohnen. In dieser

Versammlung, welcher auch unser in Hofgeismar domizilierter Kreisvorsteher

beiwohnte, erklärte Herr Dr. Adler, dass er sich überzeugt habe, das vom

Kreisvorsteher vorgeschlagene Mitglied könne und dürfe kein Gemeindeältester

werden. Wir waren durch die Versprechungen des Herrn Landrabbiners

beruhigt und betrachteten die Angelegenheit als erledigt.

Nur wenige Wochen waren seitdem verflossen, als wir hörten, dass auf

wiederholten Antrag des Kreisvorstehers das Vorsteheramt in seiner nächsten

Sitzung den von seinem Präsidenten als unmöglich erklärten Gemeindeältesten

installieren wolle. Der Unterstützung der staatlichen Behörden hatten

wir es ausschließlich zu verdanken, dass auch dieses Mal der Plan unseres

Kreisvorstehers und seines Schützlings vereitelt wurde. – Woher die

Sympathien unseres Kreisvorstehers für das betreffende Gemeindemitglied

datieren, kann hier unerörtert bleiben, sowie dasjenige, was die

Volksstimme darüber urteilt. Es soll

hier nur hervorgehoben werden, dass der Kreisvorsteher öffentlich den

Sabbat entweiht, die Speisegesetze übertritt, nur ganz wenige Male im

Laufe des Jahres die Synagoge besucht etc. Das genügt zur richtigen Würdigung

unserer jüdischen Verhältnisse, die durch solche Hände geleitet und

geschützt werden sollen.

Die Willkür, mit welcher unsere religionsgesetzlichen Vorschriften

gehandhabt werden, mag durch folgendes Faktum dargelegt werden. Der

Kreisvorsteher verbietet uns – angeblich im Namen des Vorsteheramtes –

die Haftora von demjenigen sagen zu lassen, der zu Maftir aufgerufen wird,

und dekretiert ein Monopol auf das Vorlesen der Haftora, dessen einziger

Inhaber der zeitweilige Lehrer und Vorbeter ist. Als derselbe über

Samstag verreist war, kam es in Folge dessen vor, dass die Haftora gar

nicht gesagt wurde. Als Gemeindeältester war ich selbstverständlich

verpflichtet, solche irreligiöse Willkürlichkeiten zur Ausführung zu

bringen; über die Schwierigkeiten und schikanösen Nörgeleien, die mir

dabei gemacht wurden, habe ich einen ganzen Stoß amtlicher Korrespondenz,

durch deren Veröffentlichung unsere religiösen Zustände, wie kaum

sonst, treffend charakterisiert würden. Wiederholt erhielt ich ohne jede

begründete Veranlassung Strafandrohungen, falls ich die Vorschriften

meiner vorgesetzten Behörde nicht zu Ausführung brächte, wiederholt bat

ich um detaillierte Aufzählung dessen, was ich eigentlich begangen, und

um eine Gelegenheit, mich verantworten zu können. Ich erhielt nicht

einmal eine Antwort.

So sehr mir auch auf diese Weise mein Amt als Gemeindeältester verleidet

wurde, so hielt ich es dennoch für heilige Pflicht, in demselben so lange

auszuharren, bis ich desselben entsetzt wurde. Da ich aber mit größter

Vorsicht bedacht war, mir keine Pflichtverletzung zuschulden kommen zu

lassen, so schien eine solche Absetzung unmöglich. Inzwischen nahmen die

Agitationen gegen mich und meine Amtsführung einen immer schärferen

Charakter an. Da ein Teil der hiesigen Gemeinde aus armen Mitgliedern

besteht, so gelang es, dieselben im laufe der Zeit in eine Opposition zu

drängen, welche eine tiefe Spaltung unserer |

kleinen

Gemeinde zur Folge hatte. Wenn ich erwähne, dass, wenn einer meiner

Gesinnungsgenossen vorbetete, nicht einmal mehr baruch hu ubaruch schmo ('gepriesen sei ER und gepriesen sein

Name') und Amen erwidert

wurde, so kann man aus diesem einen Faktum die Schärfe folgern, zu

welcher sich der Konflikt zugespitzt hatte. Es blieb uns, da mehrere

versuchte Vermittlungsvorschläge erfolglose geblieben waren, nichts übrig

als die bestehende Spaltung durch eine faktische Trennung erträglich zu

machen. Schon hatten wir die nötigen vorbereitenden Schritte dazu getan,

als durch meine vom Vorsteheramt verfügte Entlassung die letzte Rücksicht

gefallen war, welche meine Gesinnungsgenossen bis jetzt noch zum Verbleib

in der Gemeinde bestimmte. Die religiösen Bedenken, die jeden Juden erfüllen,

wenn er seine heiligsten Anliegen Behörden überantwortet weiß, deren

einzelne Mitglieder mit dem positiven Judentum grundsätzlich mehr oder

weniger entschieden gebrochen haben, diese religiösen Bedenken erreichten

für uns ihren höchsten Grad durch die Installierung eines Gemeindeältesten,

welcher der ausgesprochene Protegé eben dieser Behörden ist. Diese

religiösen Bedenken hatten unsere Austrittserklärung zur Folge. Obwohl

wir keinen Augenblick die Bedeutsamkeit und die Tragweite unseres

Schrittes unterschätzten, obwohl wir wussten, welche pekuniären Opfer

diese Konsequenz unserer religiösen Bedenken uns auferlegt, obwohl wir

endlich auch nicht darüber im Zweifel waren, dass unser Vorgehen verdächtigt,

unsere wahren Motive entstellt und uns unlautere insinuiert würden; - wir

könnten nicht anders handeln, als wir eben handelten. kleinen

Gemeinde zur Folge hatte. Wenn ich erwähne, dass, wenn einer meiner

Gesinnungsgenossen vorbetete, nicht einmal mehr baruch hu ubaruch schmo ('gepriesen sei ER und gepriesen sein

Name') und Amen erwidert

wurde, so kann man aus diesem einen Faktum die Schärfe folgern, zu

welcher sich der Konflikt zugespitzt hatte. Es blieb uns, da mehrere

versuchte Vermittlungsvorschläge erfolglose geblieben waren, nichts übrig

als die bestehende Spaltung durch eine faktische Trennung erträglich zu

machen. Schon hatten wir die nötigen vorbereitenden Schritte dazu getan,

als durch meine vom Vorsteheramt verfügte Entlassung die letzte Rücksicht

gefallen war, welche meine Gesinnungsgenossen bis jetzt noch zum Verbleib

in der Gemeinde bestimmte. Die religiösen Bedenken, die jeden Juden erfüllen,

wenn er seine heiligsten Anliegen Behörden überantwortet weiß, deren

einzelne Mitglieder mit dem positiven Judentum grundsätzlich mehr oder

weniger entschieden gebrochen haben, diese religiösen Bedenken erreichten

für uns ihren höchsten Grad durch die Installierung eines Gemeindeältesten,

welcher der ausgesprochene Protegé eben dieser Behörden ist. Diese

religiösen Bedenken hatten unsere Austrittserklärung zur Folge. Obwohl

wir keinen Augenblick die Bedeutsamkeit und die Tragweite unseres

Schrittes unterschätzten, obwohl wir wussten, welche pekuniären Opfer

diese Konsequenz unserer religiösen Bedenken uns auferlegt, obwohl wir

endlich auch nicht darüber im Zweifel waren, dass unser Vorgehen verdächtigt,

unsere wahren Motive entstellt und uns unlautere insinuiert würden; - wir

könnten nicht anders handeln, als wir eben handelten.

Was wir aber nicht wussten, was wir nicht für möglich gehalten hätten,

wenn es nicht schwarz auf weiß vorläge, das ist die Art und Weise, wie

eine amtliche Behörde, wie das Vorsteheramt in Nr. 16 und 17 dieses

Blattes sich erkühnt, uns und unser Tun zu diskreditieren, speziell mich

zu verleumden, und das Alles eine Berichtigung zu nennen. Gestatten Sie

mir, einige handgreifliche Unwahrheiten dieser Berichtigung hier folgen zu

lassen. Das Vorsteheramt behauptet I., man hätte mich wegen fortwährender

Konflikte mit dem Kreisvorsteher und den Gemeindemitgliedern entlassen müssen,

- so lautet die Berichtigung; meine Entlassungsurkunde dagegen lautet:

'Nr. 128 V.V.A.Pr. Nachdem

Herr Isaac Rosenbaum zu Grebenstein seit dem Jahre 1861 das Amt eines Ältesten

der israelitischen Gemeinde zu Grebenstein, Kreises Hofgeismar verwaltet,

ist derselbe vom 15. März laufenden Jahres an, da eine weitere

Erstreckung der in der Regel drei Jahre betragenden Amtsdauer untunlich

ist, von diesem Amte entbunden und ihm darüber die gegenwärtige

Entlassungsurkunde ausgefertigt worden. Kassel, am 18. Februar 1878.

Vorsteheramt der Israeliten: Dr. Adler. F. Traube. Hirsch. Rinald. E.

Goldschmidt. Berger.'

Kommentar ist überflüssig; es wird sich jeder Einsichtsvolle selber

sagen, wenn mir ein unzulässiger Konflikt mit meine Vorgesetzten

nachzuweisen gewesen wäre, hätte man nicht nötig gehabt, sich so lächerlich

zu machen, und einen beamten nach 17jähriger Amtstätigkeit deshalb

abzusetzen, weil er eigentlich nur 3 Jahre amtieren sollte!

II. Die Behauptung, als hätte ich je mit meinem Austritt gedroht, falls

ich als Gemeindeältester entlassen würde, ist erloben. Dagegen

entspricht es der Wahrheit, dass ich mit einigen Gemeindemitgliedern Herrn

Dr. Adler zu seinem Dienstjubiläum beglückwünscht habe. Ich bedauere,

erst seit Kurzem eine richtige Ansicht über unseren Herrn Landrabbiner

bekommen zu haben; der größte Teil der Kasseler Gemeindemitglieder sowie

die Mehrzahl der Landgemeinden, welche sich an jenem Jubiläum nicht

beteiligten, haben Herr Dr. Adler jedenfalls schon damals richtiger zu

beurteilen gewusst.

III. Die Behauptung, als ob

auf meine Anregung die Schule eingehen solle, ist ebenfalls unwahr, was

aktenmäßig festzustellen ist. – In den von mir in Gemeinschaft mit dem

anderen Gemeindeältesten am 4. Juni 1877 und 15. Oktober 1877 an das königliche

Landratsamt zu Hofgeismar gerichtete Eingaben habe ich um Beibehaltung der

Schule gebeten. Die Gestattung zur Errichtung einer eigenen öffentlichen

Elementarschule ist vielmehr laut Verfügung königlicher Regierung zu

Kassel vom 6. Dezember 1877 in Folge des Berichtes des Vorsteheramtes vom

29. Oktober 1877 zurückgezogen. – Alle Eingaben, Berichte etc., in

Betreff der Schule sind nur unter Mitwirkung und im Einverständnis mit

dem anderen Gemeindeältesten und der Majorität der Gemeindemitglieder

gemacht. Auf Veranlassung des Vorsteheramtes hat am 11. Dezember 1877 in

Betreff der Elementarschule eine Gemeindeversammlung stattgefunden (während

die Schule bereits wie oben erwähnt am 6. Dezember 1877 aufgelöst war).

In dieser Versammlung hat zwar die Majorität der Mitglieder, deren Kinder

teils bereits schulpflichtig sind, teils es in der nächsten |

Zeit

werden, gegen die Errichtung einer öffentlichen Elementarschule jedoch für

eine Religionsschule gestimmt, während ich mich für die Beibehaltung der

Schule ausgesprochen habe, aber gleichzeitig dem Bedenken Ausdruck gab,

dass die Gemeinde nicht imstande sei, die Kompetenz aus eigenen Mitteln

aufzubringen. – Obgleich seit dem Jahre 1874 keines meiner Kinder die

hiesige Schule besucht hat, so ist doch seit 1875 die Kompetenz des

Lehrers auf meine Veranlassung um 90 Mark erhöht worden.

Zeit

werden, gegen die Errichtung einer öffentlichen Elementarschule jedoch für

eine Religionsschule gestimmt, während ich mich für die Beibehaltung der

Schule ausgesprochen habe, aber gleichzeitig dem Bedenken Ausdruck gab,

dass die Gemeinde nicht imstande sei, die Kompetenz aus eigenen Mitteln

aufzubringen. – Obgleich seit dem Jahre 1874 keines meiner Kinder die

hiesige Schule besucht hat, so ist doch seit 1875 die Kompetenz des

Lehrers auf meine Veranlassung um 90 Mark erhöht worden.

Die Lehrerstelle ist seit dem 1. Oktober 1877 unbesetzt – und wenn bis

jetzt die Kinder ohne Unterricht im Hebräischen sind – so kann mich

sicherlich die Schuld hieran nicht treffen. Trotz meiner oben

ausgesprochenen Ansicht über Herrn Dr. Adler rufe ich denselben als

Zeugen dafür auf, wie ich mich wiederholt bemüht habe, dass den Kindern

wenigstens der nötigste Unterricht im Hebräischen erteilt werde, und war

es mir auch gelungen, einen geprüften Religionslehrer in Kassel zu

veranlassen, sich beim Vorsteheramt um die Erteilung des

Religionsunterrichts etc. an der hiesigen Schule zu bewerben – und in

Folge dessen derselbe auch vom Vorsteheramte unter Zustimmung der

Regierung hiermit beauftragt. – Wenn nun trotzdem der

Religionsunterricht bis jetzt noch nicht beginnen hat, so kann mich

sicherlich hierüber kein Vorwurf treffen.

IV. Wenn behauptet wird, dass das Vorsteheramt den Kultus

betreffende Anordnungen nicht nach eigenem Ermessen, sondern nur auf Grund

von Gutachten der Provinzialrabbinen und des Landrabbinats erlässt, so

erlaube ich mir die Frage, ob denn die widergesetzliche Anordnung des

Vorsteheramts, welche dem zu Maftir Aufgerufenen das Vortragen der

Haftorah verbietet, auch durch ein Gutachten des Landrabbinats

sanktioniert ist? Auf den übrigen Teil der Berichtigung, soweit er die

Gepflogenheit und Verwaltungsusancen des Vorsteheramts

im Allgemeinen zu rechtfertigen sucht, gehe ich hier nicht ein, obwohl

auch hier Manches zu berichten wäre. Ich beschränke mich – da ich

keine Veranlassung habe, den mir unbekannten Verfasser der Korrespondenz

in Nr. 13 zu verteidigen – auf die Konstatierung der Tatsache, dass die

Gemeinde zwar richtig ihre Abgaben an die Provinzialkasse alljährlich

leistet, aber noch nie einen Beitrag aus derselben zum Lehrergehalt

empfangen hat. Ich habe mich bei dieser meiner Darstellung auf das

Allernotwendigste beschränkt; doch hoffe ich, dass das Mitgeteilt genügt,

um den geschätzten Lesern des 'Israelit' ein objektives Urteil über

die vorliegenden Angelegenheit zu ermöglichen. J.S.

Rosenbaum." |

Das Provinzialvorsteheramt möchte die aus der Gemeinde

Ausgetretenen von der Beisetzungserlaubnis im Friedhof Grebenstein

ausschließen

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Aus Hessen. Die väterliche

Sorgfalt des Kasseler Vorsteheramtes dauert noch über das Grab hinaus.

Wer daran zweifeln wollte, verweisen wir auf zwei Anfragen desselben an

das Königliche Amtsgericht und die Bürgermeisterei zu Grebenstein vom

25. März, beziehungsweise 15. April. Wir lassen dieselben hier wörtlich

folgen: 'An das königliche Amtsgericht zu Grebenstein. Nach § 6 des

Gesetzes vom 28. Juli 1876 verbleibt den aus einer Synagogengemeinde

Ausgetretenen das Recht der Mitbenutzung des Begräbnisplatzes der

Synagogengemeinde nur so lang, als ihnen nicht die Berechtigung zur

Benutzung eines andern Begräbnisplatzes zusteht. Nachdem je 3 in

Grebenstein und in Immenhausen wohnende Mitglieder der Synagogengemeinde

Grebenstein aus derselben ausgetreten sind, erlauben wir uns in Folge

dessen das ergebenste Ersuchen um gefällige Auskunft, ob nach den Grundbüchern

die Stadtgemeinde Grebenstein und Immenhausen oder wer sonst Eigentümer

der Be- Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Aus Hessen. Die väterliche

Sorgfalt des Kasseler Vorsteheramtes dauert noch über das Grab hinaus.

Wer daran zweifeln wollte, verweisen wir auf zwei Anfragen desselben an

das Königliche Amtsgericht und die Bürgermeisterei zu Grebenstein vom

25. März, beziehungsweise 15. April. Wir lassen dieselben hier wörtlich

folgen: 'An das königliche Amtsgericht zu Grebenstein. Nach § 6 des

Gesetzes vom 28. Juli 1876 verbleibt den aus einer Synagogengemeinde

Ausgetretenen das Recht der Mitbenutzung des Begräbnisplatzes der

Synagogengemeinde nur so lang, als ihnen nicht die Berechtigung zur

Benutzung eines andern Begräbnisplatzes zusteht. Nachdem je 3 in

Grebenstein und in Immenhausen wohnende Mitglieder der Synagogengemeinde

Grebenstein aus derselben ausgetreten sind, erlauben wir uns in Folge

dessen das ergebenste Ersuchen um gefällige Auskunft, ob nach den Grundbüchern

die Stadtgemeinde Grebenstein und Immenhausen oder wer sonst Eigentümer

der Be- |

gräbnisplätze

ist, auf welchen die christlichen Einwohner daselbst beerdigt werden.

Kassel, am 25. März 1878. Vorsteheramt der Israeliten: Dr. Adler

vdt. Berger. gräbnisplätze

ist, auf welchen die christlichen Einwohner daselbst beerdigt werden.

Kassel, am 25. März 1878. Vorsteheramt der Israeliten: Dr. Adler

vdt. Berger.

S.p.! 2.n.a. Herrn Bürgermeister Tenne zu Grebenstein mit dem Ersuchen um

gefällige Auskunft, 1) wer Eigentümer des dortigen Totenhofes ist, und

2) ob und welche Bedenken der Beerdigung auf demselben der aus der

dortigen Synagogengemeinde ausgetretenen Kaufleute Isac und Abraham

Rosenbaum und des Handelsmanns Levi Brandenstein dortselbst und deren

Angehörigen entgegenstehen. Dagegen, dass falls dies angemessen erachtet

wird, die betreffenden Personen auf einer besonderen Abteilung des

Totenhofes beerdigt werden haben wir nichts zu erinnern. Kassen, 15. April

1878. Vorsteheramt der Israeliten: Büding.

Bei der bereits von uns hervorgehobenen destruktiven Tendenz der

Mitglieder des Vorsteheramtes wird man sich nicht über die

Ungeheuerlichkeit wundern, dass es gegen die Beerdigung von Juden auf

christlichem Totenhof nichts zu erinnern hat. Es bedarf keines Hinweises,

wie jeden jüdischen Gefühles bar, eine Behörde sein muss, die eben

gegen ein solches Verfahren nicht nur nichts zu erinnern hat, sondern es

auch dieses Weise auch indirekt empfiehlt. Da der in Rede stehende

christliche Friedhof ein rein konfessionell christlicher, also kein

Kommunal-Friedhof ist, so hat die Sorgfalt des Vorsteheramtes, für den

vorliegenden Fall weiter keine praktischen Folgen, als dass sie einen

Neuen Beitrag zur Charakterisierung der religiösen Anschauung dieser Behörde

liefert. Eine Frage sei jedoch hier zum Schluss noch gestattet. – Es ist

ja nicht nur die Gefühlssphäre, es ist ja das jüdische Religionsgesetz

selbst, das durch die Erklärung verletzt wird, es sei gegen die

Bestattung von Juden auf christlichen Friedhöfen, seitens einer jüdischen

Behörde nichts zu erinnern. Wie lässt sich eine derartige Erklärung mit

der in nr. 16 und 17 dieses Blattes abgegebene in Einklang zu bringen:

'Den Kultus betreffende Anforderungen erlassen wir nicht nach eigenem

Ermessen, sondern auf Grund von Gutachten des Provinzialrabbinen bzw des

Landrabbbinats.'?!

Solange das Vorsteheramt nicht ein Gutachten des Landrabbinats veröffentlicht,

welches die Beerdigung von Juden auf nichtjüdischen Totenhöfen für

religionsgesetzlich statthaft erklärt, darf es sich angesichts dieses

Widerspruchs seiner Erklärungen nicht wundern, wenn man in der Provinz

einstweilen glaubt, die Erklärungen des Vorsteheramts hätten kurze

Beine. F.K." |

Objektive Stellungnahme zu den Vorfällen

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Mai 1878. "Aus

Hessen, 8. Mai. (Privatmitteilung). Das Austrittsgesetz hat wiederum

eine zwar längst ausgesprochene, jedoch in unserer Zeit fast ganz

vergessene biblische Lehre bestätigt, nämlich die Lehre: 'Viele

Gedanken sind in des Menschen Herz, aber des Ewigen Ratschluss, er hat

Bestand' oder: 'Der Herr zerstört die Pläne der Arglistigen.' Es

ist nämlich kein Zweifel und wird von ihnen selbst nicht geleugnet werden

wollen, dass die Urheber und Verteidiger des genannten Gesetzes damit

lediglich die Reform haben vernichten wollen. Sie dachten nämlich so: 'Die reformistisch gesinnten Gemeindeglieder sind nur von niedriger

Gesinnung und werden schon darum scher austreten, weil sie ihr Geld sparen

wollten, denn – so dachten sie – die Reformleute haben ja gar keine

Religion und bleiben in der Gemeinde nur, weil sie müssen. Die Religion

haben, also unsere Leute, die treten gewiss aus, weil sie nicht in einer

Gemeinde bleiben dürfen, die wir – wenn auch mit Unrecht – als eine götzendienerische

bezeichnen. Wenn aber so von beiden Seiten der Austritt erfolgt, so hören

die Reformgemeinden auf und mit ihnen die Reform. Wir Separatisten sind

alsdann die jüdischen Gemeinden und wir Separatisten-Rabbiner haben unser

Ziel erreicht. Weil sie selbst so dachten und in ihrem Sinne nur die

Reform durch das Gesetz gefährdet war: so waren sie taub gegen alle

Vorstellungen, wie nachteilig das Gesetz für die kleinen Gemeinden und

wie demoralisierend sein Einfluss sein könne. Wir glaubten bei den

Gegnern ebenso die Erhaltung als Motiv annehmen zu sollen, wie die

Vernichtung der Reform für sie das einzige bestimmte Motiv war. Wie ganz

anders ist es gekommen! Wie beschämt wurden die Vertreter des Gesetzes in

ihren falschen Voraussetzungen! In Staub und Asche müssten sie den

Reformern in den Gemeinden Abbitte tun! In keiner der größeren Gemeinden

ist ein die Gemeinde beunruhigender oder nur nennenswerter Austritt

erfolgt. Kein Mensch wird mehr in Zweifel sein, wie recht die Gegner

hatten, wenn sie nachdrücklich hervorgehoben, dass nur die kleinen Gemeinden,

ob orthodox oder reformistisch, bedroht seien, dass aber im Allgemeinen

das Gesetz korrumpierend und demoralisierend in den jüdischen Gemeinden

dadurch wirken müsse, weil gar Mancher der Versuchung nicht werde

widerstehen können, durch den Vorwand eines 'religiösen Bedenkens'

von seiner Kultussteuer sich zu befreien oder als Hochbesteuerter die

Gemeinde tyrannisieren zu wollen. Ein recht sprechendes Beispiel für das

Letztere bietet ein Vorgang in unserem Kreise, nämlich in der Gemeinde

Grebenstein, Kreis Hofgeismar, Regierungsbezirk Kassel. Ich teile das Tatsächliche

mit und zwar mich auf dieses beschränkend, zugleich die Personen mit

Namen anführend, damit dieselben einen etwaigen Irrtum berichtigen können

und wenn es nicht geschieht, hierdurch die Wahrheit der Mitteilung

anerkannt sei. In Folge der Freizügigkeit waren einige Israeliten aus Meimbressen nach Grebenstein übergesiedelt. Einer derselben, Herr

Neuhahn, war mit dem damaligen Gemeindeältesten (Vorsteher sehr

befreundet. Letzterer, Herr J. Rosenbaum, nahm daher keinen Anstand, die

zugezogenen Gemeindemitglieder, wie sie gleichmäßig besteuert wurden,

auch gleichmäßig in die Liste der Aufzurufenden (zur Tora) einzureihen,

d.h. wohin sie ihrem Alter nach gehörten. Damit waren alle übrigen

Gemeindeglieder auch einverstanden. Nach 1-2 Jahren entstand wegen einer

Geschäftsangelegenheit zwischen den beiden Genannten eine Disharmonie,

die zur Feindschaft ausartete. War tut nun Herr Rosenbaum? Er lässt die

Zugezogenen nicht mehr wie bisher in der Reihe nach ihrem Alter aufrufen,

sondern als die später Eingetretenen hinter die jüngeren

Gemeindeglieder. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Mai 1878. "Aus

Hessen, 8. Mai. (Privatmitteilung). Das Austrittsgesetz hat wiederum

eine zwar längst ausgesprochene, jedoch in unserer Zeit fast ganz

vergessene biblische Lehre bestätigt, nämlich die Lehre: 'Viele

Gedanken sind in des Menschen Herz, aber des Ewigen Ratschluss, er hat

Bestand' oder: 'Der Herr zerstört die Pläne der Arglistigen.' Es

ist nämlich kein Zweifel und wird von ihnen selbst nicht geleugnet werden

wollen, dass die Urheber und Verteidiger des genannten Gesetzes damit

lediglich die Reform haben vernichten wollen. Sie dachten nämlich so: 'Die reformistisch gesinnten Gemeindeglieder sind nur von niedriger

Gesinnung und werden schon darum scher austreten, weil sie ihr Geld sparen

wollten, denn – so dachten sie – die Reformleute haben ja gar keine

Religion und bleiben in der Gemeinde nur, weil sie müssen. Die Religion

haben, also unsere Leute, die treten gewiss aus, weil sie nicht in einer

Gemeinde bleiben dürfen, die wir – wenn auch mit Unrecht – als eine götzendienerische

bezeichnen. Wenn aber so von beiden Seiten der Austritt erfolgt, so hören

die Reformgemeinden auf und mit ihnen die Reform. Wir Separatisten sind

alsdann die jüdischen Gemeinden und wir Separatisten-Rabbiner haben unser

Ziel erreicht. Weil sie selbst so dachten und in ihrem Sinne nur die

Reform durch das Gesetz gefährdet war: so waren sie taub gegen alle

Vorstellungen, wie nachteilig das Gesetz für die kleinen Gemeinden und

wie demoralisierend sein Einfluss sein könne. Wir glaubten bei den

Gegnern ebenso die Erhaltung als Motiv annehmen zu sollen, wie die

Vernichtung der Reform für sie das einzige bestimmte Motiv war. Wie ganz

anders ist es gekommen! Wie beschämt wurden die Vertreter des Gesetzes in

ihren falschen Voraussetzungen! In Staub und Asche müssten sie den

Reformern in den Gemeinden Abbitte tun! In keiner der größeren Gemeinden

ist ein die Gemeinde beunruhigender oder nur nennenswerter Austritt

erfolgt. Kein Mensch wird mehr in Zweifel sein, wie recht die Gegner

hatten, wenn sie nachdrücklich hervorgehoben, dass nur die kleinen Gemeinden,

ob orthodox oder reformistisch, bedroht seien, dass aber im Allgemeinen

das Gesetz korrumpierend und demoralisierend in den jüdischen Gemeinden

dadurch wirken müsse, weil gar Mancher der Versuchung nicht werde

widerstehen können, durch den Vorwand eines 'religiösen Bedenkens'

von seiner Kultussteuer sich zu befreien oder als Hochbesteuerter die

Gemeinde tyrannisieren zu wollen. Ein recht sprechendes Beispiel für das

Letztere bietet ein Vorgang in unserem Kreise, nämlich in der Gemeinde

Grebenstein, Kreis Hofgeismar, Regierungsbezirk Kassel. Ich teile das Tatsächliche

mit und zwar mich auf dieses beschränkend, zugleich die Personen mit

Namen anführend, damit dieselben einen etwaigen Irrtum berichtigen können

und wenn es nicht geschieht, hierdurch die Wahrheit der Mitteilung

anerkannt sei. In Folge der Freizügigkeit waren einige Israeliten aus Meimbressen nach Grebenstein übergesiedelt. Einer derselben, Herr

Neuhahn, war mit dem damaligen Gemeindeältesten (Vorsteher sehr

befreundet. Letzterer, Herr J. Rosenbaum, nahm daher keinen Anstand, die

zugezogenen Gemeindemitglieder, wie sie gleichmäßig besteuert wurden,

auch gleichmäßig in die Liste der Aufzurufenden (zur Tora) einzureihen,

d.h. wohin sie ihrem Alter nach gehörten. Damit waren alle übrigen

Gemeindeglieder auch einverstanden. Nach 1-2 Jahren entstand wegen einer

Geschäftsangelegenheit zwischen den beiden Genannten eine Disharmonie,

die zur Feindschaft ausartete. War tut nun Herr Rosenbaum? Er lässt die

Zugezogenen nicht mehr wie bisher in der Reihe nach ihrem Alter aufrufen,

sondern als die später Eingetretenen hinter die jüngeren

Gemeindeglieder.

Die Beteiligten führen darüber Beschwerde beim Vorsteheramte. Dieses

wendet sich an das Landrabbinat, bestehend aus dem Landrabbiner Dr. Adler,

Provinzial-Rabbiner Felsenstein, Dr. Enoch s.A.,

Gersfeld s.A. und dem jetzt pensionierten vormaligen Kreisrabbiner

Wetzlar. Einstimmig erklärte das Landrabbinat das Verfahren des Rosenbaum

für ungültig und wurde dieser in Folge des Landrabbinatsbeschlusses vom

Vorsteheramte angewiesen, die frühere Reihenfolge fernerhin einzuhalten.

Rosenbaum wusste wohl, dass er hiergegen nichts machen könne, |

versah

seine Funktion aber so, dass er fort und fort zu Beschwerden Anlass gab,

die nach stattgehabten Ermittlungen als begründet sich erwiesen. Der

Kreisvorsteher, Herr Sterner, beantragte die Bestellung eines zweiten

Gemeindeältesten und schlug einen Freund des Rosenbaum vor. Kaum waren

einige Wochen vergangen, so war Rosenbaum auch mit seinem Kollegen, weil

ihm dieser nicht in Allem willfahrte, verfeindet, Rosenbaum, der keine

schulpflichtigen Kinder mehr hat, der Höchstbesteuerte ist und auch dem

Lehrer der mit Neuhahn befreundet war, seine Gunst entzog, machte sich nämlich

zur Aufgabe, die Auflösung der Elementarschule herbeizuführen, was

jedoch sein Kollege Voremberg nicht wollte. Da nun zur Gemeinde

Grebenstein auch Israeliten aus Immenhausen und Holzhausen gehören,

welche teils keine schulpflichtigen Kinder haben, auch von Grebenstein zu

entfernt wohnen, um für ihre Kinder die Schule benutzen zu können, so

gelang es ihm einen Majoritätsbeschluss zu erzielen, der die Auflösung

der Schule zur Folge hatte. Der Lehrer bewarb sich um eine andere Stelle,

die er auch bekam und die Israeliten zu Grebenstein hatten und haben weder

Lehrer noch Vorbeter. Das gewalttätige, eigenmächtige Benehmen von

Rosenbaum führte nach oftmaligen Ermahnungen auf gesetzlichem Wege dessen

Entlassung als Gemeindeältesten herbei und die Bestellung eines anderen

Gemeindeältesten in der Person des oben genannten Neuhahn. In Folge

seiner Entlassung als Gemeindeältester erklärten er, sein Bruder und

einige Vettern in Immenhausen ihren Austritt aus der Gemeinde wegen

'religiösen Bedenkens'. Weder in der Liturgie noch in irgendeiner