|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Heilbronn

Heilbronn

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Hier: Allgemeine Texte zur jüdischen

Geschichte der Stadt

sowie Texte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Heilbronn wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Hinweis: viele Texte auf dieser Seite

müssen noch abgeschrieben und teilweise mit Anmerkungen versehen werden,

können jedoch durch Anklicken der Textabbildung bereits gelesen werden.

Übersicht:

Allgemeine Texte zur jüdischen Geschichte in

Heilbronn

Rückblick auf die jüdische Geschichte der Stadt - erste

jüdische Personen sind wieder zugezogen (1845)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. September 1845: "21. August (1845). Zu Heilbronn am Neckar

wohnen seit einigen Jahren wieder etliche Juden. Über die früher dort

ansässig gewesenen entnehmen wir einem dortigen Blatt folgende Notizen aus

glaubwürdiger Hand. Die älteste Synagoge soll da gewesen sein, wo jetzt die

Neubauer'sche Apotheke steht. Sie wurde um das Jahr 1347 bei der

Judenverfolgung verbrannt. 1357 wurde eine neue Synagoge auf der Stelle der

Lohthorstraße erbaut, wo jetzt das Haus No. 456 steht; diese Straße hieß bis

1826 'Judenstraße'. Hinter diesem Haus war der Friedhof der Juden, bis diese

zwischen 1470-1476 vertrieben wurden. Die Synagoge wurde in ein Wohnhaus

verwandelt, das 1771 abbrannte. Bis dahin hatte es noch mehrere hebräische

Inschriften. Das Eckhaus schräg an der Lammgasse No. 686 war das Judenbad;

hierzu gehörte der Brunnen vor diesem Haus. Nach Vertreibung der Juden wurde

jenes eine öffentliche Badestube. 1837 wurde in der Nähe des Wilhelmskanals

ein nun 437 Jahr alter Grabstein aufgefunden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. September 1845: "21. August (1845). Zu Heilbronn am Neckar

wohnen seit einigen Jahren wieder etliche Juden. Über die früher dort

ansässig gewesenen entnehmen wir einem dortigen Blatt folgende Notizen aus

glaubwürdiger Hand. Die älteste Synagoge soll da gewesen sein, wo jetzt die

Neubauer'sche Apotheke steht. Sie wurde um das Jahr 1347 bei der

Judenverfolgung verbrannt. 1357 wurde eine neue Synagoge auf der Stelle der

Lohthorstraße erbaut, wo jetzt das Haus No. 456 steht; diese Straße hieß bis

1826 'Judenstraße'. Hinter diesem Haus war der Friedhof der Juden, bis diese

zwischen 1470-1476 vertrieben wurden. Die Synagoge wurde in ein Wohnhaus

verwandelt, das 1771 abbrannte. Bis dahin hatte es noch mehrere hebräische

Inschriften. Das Eckhaus schräg an der Lammgasse No. 686 war das Judenbad;

hierzu gehörte der Brunnen vor diesem Haus. Nach Vertreibung der Juden wurde

jenes eine öffentliche Badestube. 1837 wurde in der Nähe des Wilhelmskanals

ein nun 437 Jahr alter Grabstein aufgefunden." |

Turnfest in Heilbronn unter Teilnahme jüdischer Sportler

(1846)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. September 1846: "Aus Württemberg, 20. August.

(Privatmitteilung) Am 3. August fand in Heilbronn ein großes Turnfest statt,

wobei gegen 1000 Turner aus Stuttgart, Ulm, Ellwangen, Heidelberg, Mannheim,

Frankfurt, Mainz, Hanau, Köln, Schleswig usw. mitwirkten und durch die

Schönheit und Riesenhaftigkeit ihrer körperlichen Übungen allgemeine

Bewunderung erregten. Das Interessanteste am Feste war übrigens die

allgemeine Versammlung der Turner am Vorabende, die zur Beratung der für ein

kräftiges Gedeihen des Turnwesens förderlichen Interessen abgehalten wurde.

Hier galt es namentlich die geistige Seite des Turnens - die Heranbildung

eines kräftigen, gesitteten und für alles Gute empfänglichen, gleich

gesinnten deutschen Männerstammes - zu vertreten und wurden hierbei die

schönsten Reden gehalten. Diese Versammlung ist es aber auch, welche in

diesen Blättern Erwähnung verdient, denn hier zeichnete sich ein Israelit -

Hofgerichtsadvokat Eller von Mannheim - am Vorteilhaftesten aus. Derselbe

wusste durch die Herzlichkeit, Klarheit und Freisinnigkeit seiner Rede alle

Anwesenden so zu begeistern, dass er sich eines allgemeinen, fortwährenden

Beifalls zu erfreuen hatte. Unbeschreiblich gut war daher auch der Eindruck,

den das Auftreten eines solch wackern Israeliten auf das Volk machte.

Männer, die früher die abgeschmacktesten Vorurteile gegen Israeliten

äußerten, hört man jetzt mit Begeisterung von diesem Ehrenmanne sprechen und

so äußerte sich aller Orten eine günstige Rückwirkung hievon für Israeliten. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. September 1846: "Aus Württemberg, 20. August.

(Privatmitteilung) Am 3. August fand in Heilbronn ein großes Turnfest statt,

wobei gegen 1000 Turner aus Stuttgart, Ulm, Ellwangen, Heidelberg, Mannheim,

Frankfurt, Mainz, Hanau, Köln, Schleswig usw. mitwirkten und durch die

Schönheit und Riesenhaftigkeit ihrer körperlichen Übungen allgemeine

Bewunderung erregten. Das Interessanteste am Feste war übrigens die

allgemeine Versammlung der Turner am Vorabende, die zur Beratung der für ein

kräftiges Gedeihen des Turnwesens förderlichen Interessen abgehalten wurde.

Hier galt es namentlich die geistige Seite des Turnens - die Heranbildung

eines kräftigen, gesitteten und für alles Gute empfänglichen, gleich

gesinnten deutschen Männerstammes - zu vertreten und wurden hierbei die

schönsten Reden gehalten. Diese Versammlung ist es aber auch, welche in

diesen Blättern Erwähnung verdient, denn hier zeichnete sich ein Israelit -

Hofgerichtsadvokat Eller von Mannheim - am Vorteilhaftesten aus. Derselbe

wusste durch die Herzlichkeit, Klarheit und Freisinnigkeit seiner Rede alle

Anwesenden so zu begeistern, dass er sich eines allgemeinen, fortwährenden

Beifalls zu erfreuen hatte. Unbeschreiblich gut war daher auch der Eindruck,

den das Auftreten eines solch wackern Israeliten auf das Volk machte.

Männer, die früher die abgeschmacktesten Vorurteile gegen Israeliten

äußerten, hört man jetzt mit Begeisterung von diesem Ehrenmanne sprechen und

so äußerte sich aller Orten eine günstige Rückwirkung hievon für Israeliten.

Es ist erfreulich, diese rühmliche Anerkennung und Auszeichnung eines

Israeliten bei Gelegenheit eines Turnfestes mitteilen zu können. Möchten

diesem ehrenden Beispiele recht viele folgen und die Israeliten, um mit den

Worten eines unserer berühmtesten Abgeordneten zu sprechen, sich nicht so

sehr an die großen Machthaber anlehnen, als vielmehr sich mit dem Volke

befreunden und wir werden alsdann schneller und auf festerem Grunde

emanzipiert werden. Ein Turner aus Schwaben." |

In Heilbronn leben 12 jüdische Personen

(1847)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"

vom 7. März 1847: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"

vom 7. März 1847: |

In Heilbronn, Ulm und Esslingen bestehen wieder große

jüdische Gemeinden (1867)

Artikel in der Zeitschrift "Chananja"

vom 15. Mai 1867: "Aus Württemberg, im Mai (1867). Die drei

größten ehemaligen Reichsstädte Württembergs

Ulm, Heilbronn und Esslingen, die durch ihre Judenhetzen und

Vertreibungen ihrer Mitbürger berüchtigt waren, beherbergen jetzt große

Judengemeinden. In Ulm haben die dortigen

Israeliten ein Haus um 30.000 fl. gekauft, um an dessen Stelle einen

israelitischen Tempel zu errichten. In Heilbronn wird eben ein

jüdischer Friedhof angelegt, in Esslingen

fällt der bisherige Friedhof in den

städtischen Bauplan und muss geschlossen werden. Der Stadtrat will der

jüdischen Gemeinde das Recht einräumen, ihre Toten in den allgemeinen

städtischen, bis jetzt spezifisch-christlichen Friedhof zu beerdigen, die

Juden aber wollen einen besonders abgeteilten Raum und der Stadtrat will auf

dem Totenfelde kein Ghetto dulden. Die Frage ist von ihrer rituellen Seite

noch nicht erledigt, man ist auf die Entscheidung gespannt, da Gutachten von

Rabbinen eingefordert sind" Artikel in der Zeitschrift "Chananja"

vom 15. Mai 1867: "Aus Württemberg, im Mai (1867). Die drei

größten ehemaligen Reichsstädte Württembergs

Ulm, Heilbronn und Esslingen, die durch ihre Judenhetzen und

Vertreibungen ihrer Mitbürger berüchtigt waren, beherbergen jetzt große

Judengemeinden. In Ulm haben die dortigen

Israeliten ein Haus um 30.000 fl. gekauft, um an dessen Stelle einen

israelitischen Tempel zu errichten. In Heilbronn wird eben ein

jüdischer Friedhof angelegt, in Esslingen

fällt der bisherige Friedhof in den

städtischen Bauplan und muss geschlossen werden. Der Stadtrat will der

jüdischen Gemeinde das Recht einräumen, ihre Toten in den allgemeinen

städtischen, bis jetzt spezifisch-christlichen Friedhof zu beerdigen, die

Juden aber wollen einen besonders abgeteilten Raum und der Stadtrat will auf

dem Totenfelde kein Ghetto dulden. Die Frage ist von ihrer rituellen Seite

noch nicht erledigt, man ist auf die Entscheidung gespannt, da Gutachten von

Rabbinen eingefordert sind" |

Zur Geschichte der Juden in Heilbronn (Beitrag von 1868)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. September 1868: "Zur Geschichte der Israeliten in Heilbronn. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. September 1868: "Zur Geschichte der Israeliten in Heilbronn.

Der israelitische Friedhof in Heilbronn, welcher am 31. v. M. (August)

feierlich eingeweiht wurde, ist die erste Eigentumserwerbung dieser erst

seit dem Januar 1862 kreierten israelitischen Gemeinde, welche bereits über

100 Familien zu ihren Genossen zählt, und in welche seit etlichen Jahren, um

ihrer Lage und Größe willen, der Sitz des Bezirksrabbinats, früher in

Lehren, vermöge allerhöchster

Entschließung verlegt worden ist. Die zweite Erwerbung wird wohl eine

Synagoge sein, wozu zur Zeit ein kürzlich neueingerichteter Saal in der

Deutschhofkaserne mietweise benützt wird. Es sei uns hierbei ein

historischer Rückblick gestattet. Aus den Geschichtswerken von Jäger,

Sattler und Kopp etc. geht hervor, dass die erste geschichtlich

verbürgte Nachricht über die Juden in Heilbronn dem Ende des 13.

Jahrhunderts angehört, während über die noch ältere Geschichte derselben die

Quellen schweigen. Übrigens war ihre Anzahl anno 1316 schon so bedeutend,

dass die von ihnen entrichtete Steuer 666 2/3 Pfund Heller betrug. Im Jahre

1348 waren sie eine so zahlreiche Menge, dass sie eine eigene Gasse vom

Hafenmarkt bis gegen das Lohtor inne hatten. Die dortige Synagoge wurde

damals ein Raub der Flammen; allein im Jahre 1357 hatte die Gemeinde schon

wieder eine neue Synagoge erbaut, obgleich die zu jener Zeit vorgekommenen

Erpressungen und Beraubungen dem Gedeihen dieser Corporation sehr hinderlich

gewesen waren. Im Jahre 1401 wohnten wieder nur 3 Judenfamilien in der

Stadt. Auch im Jahre 1417 muss die Anzahl der in Heilbronn wohnenden

Israeliten noch eine sehr geringe gewesen sein, da die gesamte an die Herren

von Weinsberg von ihnen zu zahlende Steuer damals nur 10 Gulden betrug. |

Von

dem dortigen 'Judenkirchhofe', in welchen auch die Israeliten aus den

umliegenden Ortschaften gegen einen Zoll ihre Leichen brachten, nahm die

Stadt in jenem Jahre 1/4 jährig 8 Gulden auf. Der Rat der Stadt dehnte auch

auf sie das Stadtprivilegium aus, nach welchem keiner ihrer Einwohner vor

ein auswärtiges Gericht geladen werden sollte, indem z. B. der

Unterschreiber Ostertag von Heilbronn laut seinem Gewaltbriefe von

1473 vor dem Freigrafen von Brunkhausen erschien, um die Juden der Stadt von

einem ihnen angesetzten Rechtstage abzufordern. Dennoch treffen wir anno

1476 nur wenige Juden mehr in der Stadt an und 1490 überließ der kaiserliche

Kammerfiscal die 'Judenschule' und das 'Judenbegräbnis" dem Rate um 250

Gulden rheinisch, ungeachtet Philipp von Weinsberg gegen diesen Verkauf sich

aufgelehnt hatte. Der erwähnte Begräbnisplatz wurde später, nachdem die

Juden die Stadt gänzlich verlassen hatten, überbaut und zwar 1589 mit der

Amtswohnung des städtischen Syndicus (jetzt die Oberamtei) und 1765 mit dem

Stadtarchiv. Von den jüdischen Leichensteinen wurden mehrere bei der

Anlegung einer Schießstätte, da wo jetzt der neue Hafen ist, verwendet,

jedoch in umgekehrter Lage, und hierdurch blieben zwei derselben, von denen

der eine im städtischen Archive zu Heilbronn und der andere auf dem

Sontheimer israelitischen Begräbnisplatze

zu sehen ist, wohl erhalten. Sie datieren aus den Jahren 1408 und 1420.

(Sollten diese Denkmale nicht in den neuen hiesigen israelischen Friedhof

versetzt werden?) Erst vor etlichen Jahren fand man auch bei dem Umbau des

Hintergebäudes zum früheren 'Dreikönig' (an der Ecke der Kram- und

Gerberstraße) Bruchstücke von jüdischen Grabsteinen mit erhabenen

Buchstaben; es fehlte jedoch Namen und Jahreszahl auf dem Reste des

Grabdenkmals. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte in 'Heilprun"

der bedeutende Talmudist R. Salomo Spiro, wahrscheinlich als Rabbiner, der

später in gleicher Eigenschaft nach Landau

ging. Von

dem dortigen 'Judenkirchhofe', in welchen auch die Israeliten aus den

umliegenden Ortschaften gegen einen Zoll ihre Leichen brachten, nahm die

Stadt in jenem Jahre 1/4 jährig 8 Gulden auf. Der Rat der Stadt dehnte auch

auf sie das Stadtprivilegium aus, nach welchem keiner ihrer Einwohner vor

ein auswärtiges Gericht geladen werden sollte, indem z. B. der

Unterschreiber Ostertag von Heilbronn laut seinem Gewaltbriefe von

1473 vor dem Freigrafen von Brunkhausen erschien, um die Juden der Stadt von

einem ihnen angesetzten Rechtstage abzufordern. Dennoch treffen wir anno

1476 nur wenige Juden mehr in der Stadt an und 1490 überließ der kaiserliche

Kammerfiscal die 'Judenschule' und das 'Judenbegräbnis" dem Rate um 250

Gulden rheinisch, ungeachtet Philipp von Weinsberg gegen diesen Verkauf sich

aufgelehnt hatte. Der erwähnte Begräbnisplatz wurde später, nachdem die

Juden die Stadt gänzlich verlassen hatten, überbaut und zwar 1589 mit der

Amtswohnung des städtischen Syndicus (jetzt die Oberamtei) und 1765 mit dem

Stadtarchiv. Von den jüdischen Leichensteinen wurden mehrere bei der

Anlegung einer Schießstätte, da wo jetzt der neue Hafen ist, verwendet,

jedoch in umgekehrter Lage, und hierdurch blieben zwei derselben, von denen

der eine im städtischen Archive zu Heilbronn und der andere auf dem

Sontheimer israelitischen Begräbnisplatze

zu sehen ist, wohl erhalten. Sie datieren aus den Jahren 1408 und 1420.

(Sollten diese Denkmale nicht in den neuen hiesigen israelischen Friedhof

versetzt werden?) Erst vor etlichen Jahren fand man auch bei dem Umbau des

Hintergebäudes zum früheren 'Dreikönig' (an der Ecke der Kram- und

Gerberstraße) Bruchstücke von jüdischen Grabsteinen mit erhabenen

Buchstaben; es fehlte jedoch Namen und Jahreszahl auf dem Reste des

Grabdenkmals. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte in 'Heilprun"

der bedeutende Talmudist R. Salomo Spiro, wahrscheinlich als Rabbiner, der

später in gleicher Eigenschaft nach Landau

ging.

Um das Jahr 1524 bat ein jüdischer Arzt, Gumprecht von Löwenstein,

den Rat, seine Kunst und Arzenei ausüben, den Armen um Gottes Willen und den

Reichen um eine geziemende Belohnung dienen zu dürfen. Er motivierte seine

Bitte auch damit, der Rat möchte doch die gemeinen kranken Bürger und

Bürgerinnen der Stadt bedenken, dass sie ihn mit großen Kosten holen lassen

müssten. Ihm und einem andern jüdischen Arzte von

Wimpfen wurde der Zutritt gestaltet,

aber nur so lange es einem Rate gefalle. Die Judenschaft in

Neckarsulm bestand damals fast ganz

aus früher Heilbronner Juden, während jetzt nur ein Filial mit 4 - 5

Familien in der Nachbarstadt existiert, das allerdings noch Spuren

ehemaliger Größe besitzt, z. B. einen Friedhof, Thoraschmuck und

dergleichen. -

In den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges kamen auch

auswärtige Juden wieder in die Stadt. Es geschah am 21. August 1645, als das

feindliche schwedisch-französische Heer vor der Stadt ankam. Ein Aktenstoß

auf dem Stadtarchive enthält Mitteilungen hierüber. Im Jahre 1667 wurde über

diese Eingewanderten eine besondere Verordnung verfasst.

Im Jahre 1831 wurde erstmals ein Israelite der gegenwärtigen

israelitischen Kirchengemeinde Bürger der Stadt. Im Jahre 1861 waren bereits

21 jüdische Familien hier bürgerlich geworden und am 23. November desselben

Jahres bezogen sie provisorisch einen Betsaal in den Räumen des

ehemaligen Deutschordenkommando, dessen Gebäude jetzt zu einem Sitze des

Kreisgerichtshofs umgeschaffen wird. In Folge dieses Umbaues ist die

Synagoge, wie schon Eingangs erwähnt wurde, in einen andern Bau dieses

Staatsgebäudes verlegt und mit nicht unerheblichen Kosten von der

israelitischen Gemeinde hiezu eingerichtet worden. Heute besteht die

israelitischen Gemeinde aus 54 bürgerlichen und 57 domizilierenden Familien,

also aus etwa 555 Seelen.

Die Stadtgemeinde hat sich bei Anlegung des neuen Friedhofes vielfach

freundlich und unterstützend bewiesen. Der Stadtrat hat durch eine besondere

Kommission den schön gelegenen Acker zu dem jetzigen Begräbnisplatze

empfohlen; die bürgerlichen Kollegien haben vorläufig 300 fl. zu den Kosten,

die sich im Ganzen auf 10.000 fl. belaufen mögen, verwilligt und die Straße

und den Pfad vom Wärterhäuschen an bis zum Tore des Friedhofs auf

Stadtkosten schön herrichten lassen. Auch die K. Staatsbehörden dahier haben

das Werk gefördert, indem sie es bei Seiner Majestät dem Könige

befürworteten, dass ein Teil von dem Güterkomplexe zu diesem Zwecke käuflich

überlassen und die Pflanzen aus dem exotischen Garten zu Hohenheim um einen

ermäßigten Preis für den Friedhof abgegeben werden.

So konnte sich denn am Tage der Einweihung die ganze Einwohnerschaft

jeglicher Konfession und aller Stände an der Feier beteiligen, welche durch

die Reden sowohl des Rabbinen, Dr. Engelbert, als des Lehrers und

Vorsängers, J. Löwenstein, eine sehr würdige geworden ist. Es mögen 500

Personen im festlichen Zuge gewesen sein, und eine mindestens eben so große

Menge von Menschen sammelte sich vor der Umzäumung, um die Feierlichkeit mit

anzusehen, weil sie in der Eile sich nicht mehr festlich hatten umkleiden

können, als sie von der Einweihung Kunde erhalten hatten. Ern eingetretener

Sterbfall hatte solche Beschleunigung geboten.

Möge dieses Werk des Friedens ein ewiges Zeichen der Liebe und Harmonie

sein, in der hier die Einwohner verschiedener Religionen neben und

füreinander wirken und leben.". |

Zur

Geschichte der Juden in Heilbronn (Beitrag von

Bezirksrabbiner Dr. Beermann, 1919)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 13. Juni 1919: "Aus Heilbronns jüdischer Vergangenheit. Von

Bezirksrabbiner Dr. Beermann (Heilbronn). Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 13. Juni 1919: "Aus Heilbronns jüdischer Vergangenheit. Von

Bezirksrabbiner Dr. Beermann (Heilbronn).

Soeben ist der 19. Band des großen Werkes ' Württembergische

Geschichtsquellen" erschienen, den die Königliche Kommission für

Landesgeschichte herausgibt. Auch der Geschichtsschreiber des Judentums wird

das stattliche Buch von fast 890 Seiten gern befragen und hier wie bei den

vorhergehenden Zeilen des 'Urkundenbuches der Stadt Heilbronn' von der

zuverlässigen Darbietung Dr. Moritz v. Rauchs mancherlei Förderliches

erfahren.

Der 3. Band umfasst etwa die ersten 30 Jahre des 16. Jahrhunderts. — Ehe wir

hier die neu gebotenen Tatsachen aus der jüdischen Geschichte Heilbronns

bieten, wollen wir die wesentlichen Einzelheiten, die man über Juden in

Heilbronn bis zu dieser Zeit hat feststellen können, kurz skizzieren.

Ein Grabstein der Gutlis beweist, dass Juden bereits zur Römerzeit in der

Gegend Heilbronns wohnten. Gelegentlich der Judenverfolgung unter

Rindfleisch (1298) wird Heilbronn im Mainzer Memoirenbuch erwähnt.

1316 schenkt Ludwig der Bayer das an Juden Heilbronns geschuldete Geld der

Stadt Heilbronn.

1348 während des Schwarzen Todes werden Juden in der Lohtorstraße verbrannt

und ihre Synagoge zerstört.

1385 nimmt König Wenzel Heilbronner Juden gefangen und erpresst ihnen Geld.

1414 scheinen nur drei Juden in Heilbronn gelebt zu haben. 1467 wird einem

Juden Mose von Augsburg mit Gesinde

(Schulklopfer und Totengräber) die Aufenthaltserlaubnis gegeben und zu

gleicher Zeit werden in rabbinischen Quellen ein Rabbi Spiro und die

jüdischen Bewohner Heilpruns erwähnt.

1482 empfiehlt Kaiser Friedrich, dem Juden Levi das Wohnrecht in Heilbronn

zu geben-

So spärlich die Quellen fließen, sie zeigen, wie sehr die Juden Heilbronns

an dem schweren Schicksal teilhatten, das ihre Geschichte im

mittelalterlichen Deutschland so tief traurig gestaltete. Weiter: 1502

werden zwei Talheimer Juden misshandelt

und die Täter beim Torwart des Fleiner Tors gefangen gesetzt.

1521 beklagt sich ein Jude Abraham, dass man ihn nicht in Heilbronn

einlasse. Bernhard von Liebenstein bittet den Rat von Heilbronn, diesem

Juden Wohnrecht zu geben, da dieser Jude bei 30 Jahren im Lande gesessen sei

und sich keines Wuchers schuldig gemacht habe. Ebenso bittet Kunigunde von

Heimberg, ihre Juden in die Stadt zu lassen. Desgleichen verhandelt Eberhard

von Frauenberg seiner Juden halber mit dem Rat, die Juden an Markttagen

einzulassen, während die Juden gehalten seien, ihre Abzeichen öffentlich zu

tragen und das bestimmte Schirmgeld zu geben.

1523 soll nur noch der Jude Aron von

Wimpfen in die Stadt gelassen werden; zu dieser Zeit scheinen Juden als

ständige Bewohner in Heilbronn nicht Vorhanden gewesen zu sein, denn der Rat

erklärt, an Kaiser Karl kein Judengeld mehr geben zu müssen.

1529 müssen aber schon wieder Juden dort gewesen sein, denn die Barfüßer

beklagen sich über sie; ein jüdischer Arzt Gumprecht von Löwenstein wird

ausdrücklich erwähnt.

Der Vollständigkeit halber auch ein paar Data aus späterer Zeit:

1540 erfolgt eine Beschwerde an Kaiser Ferdinand gegen die unverschämte und

gräuliche Judenheit.

1712 schreibt der Rat, dass seit Menschengedenken keine Juden in Heilbronn

wohnen.

5. Mai 1831 wird der erste Jude wieder Bürger, am 23. November 1861 werden

21 Familien erwähnt mit einem Synagogensaal im Deutsch-Ordens-Kommando.

1865 schreibt Dr. Wiener im Jahrbuch 'Achawa" über die Juden in Heilbronn:

'Hoffentlich gelingt es der Gemeinde, eine selbständige Synagoge zu

errichten, um Gott in seiner heiligen Wohnung zu preisen, der die

Vereinsamten zur Heimat zurückbringt.'

Heute hat die Gemeinde Heilbronns nicht nur eine Prachtsynagoge, eine der

schönsten in ganz Deutschland, sondern sie ist zu der stattlichen Seelenzahl

von 1200 und zu 320 Familien angewachsen und zeichnet sich durch ein

vorbildliches Interesse auf allen Gebieten jüdischen Lebens und durch rege

Mitarbeit an allen vaterländischen Aufgaben aus." |

Publikation

von Dr. Oskar Mayer zur Geschichte der Juden in Heilbronn zum

50-jährigen Bestehen der Synagoge (1927)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Juni 1927: "Die Geschichte der Juden in Heilbronn. Festschrift

zum 50jährigen Bestehen der Synagoge in Heilbronn. Verfasst von Rechtsanwalt

Dr. Oskar Mayer. Heilbronn am Neckar. Mai 1927. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Juni 1927: "Die Geschichte der Juden in Heilbronn. Festschrift

zum 50jährigen Bestehen der Synagoge in Heilbronn. Verfasst von Rechtsanwalt

Dr. Oskar Mayer. Heilbronn am Neckar. Mai 1927.

Das 78 Seiten starke Buch präsentiert sich äußerlich schon durch seine

vorzügliche Ausstattung. Es ist ja eine Festschrift. Dem entspricht auch der

innere Gehalt. Heilbronn kann auf ein hohes Alter der jüdischen Gemeinde

zurückschauen. Vom Jahre 1298 meldet das Nürnberger Memorbuch 243 Märtyrer

Heilbronns infolge der grässlichen Verfolgungen. Im Dreißigjährigen Krieg

finden die Juden von Neckarsulm Schutz

in Heilbronn, befürwortet vom französischen Kommandanten. Für die späteren

Jahrhunderte ist das Schutzjudenwesen maßgebend, bis es 1828 aufgegeben

worden ist. 1885 zählte Heilbronn 1013 jüdische Seelen. Von den 861

Mitgliedern der Gemeinde beim Kriegsausbruch (sc. 1914) nahmen 191 am Kriege

teil, davon 128 Frontsoldaten; gefallen sind 28, verwundet wurden 48. Für

den 1891 verstorbenen Rabbiner Dr. Engelbert übernahm Rabbiner Kahn -

Laupheim das Rabbinat. Seit 1913 amtiert

dort Rabbiner Dr. Beermann, früher Insterburg. Die Festschrift dürfte

namentlich in Württemberg hohes Interesse finden, da Heilbronn mit zu den

ersten Gemeinden des Landes zählt." |

Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Über den 1863 durch Lehrer und Vorsänger Jakob Löwenstein

gegründeten Armenunterstützungsverein

(1865)

Anmerkung: hebräische Zitate sind noch zu übersetzen

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Mai 1865: "Heilbronn am Neckar. Hervorgerufen durch die

unermüdete Tätigkeit für die Entwicklung der Gemeinde-Institute, welche

unser Lehrer und Vorsänger Löwenstein entfaltet, wurde im Jahr 1863 in

hiesiger Gemeinde auch ein Verein unter dem Namen Chewrat osrei

dalim (Armenunterstützungsverein) gegründet, der die Aufgabe hat,

auswärtigen hierher kommenden jüdischen Armen aus der durch die Beiträge der

Mitglieder gebildeten Kasse eine Unterstützung zu reichen, um hierdurch

zugleich den lästigen Hausbettel zu beseitigen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. Mai 1865: "Heilbronn am Neckar. Hervorgerufen durch die

unermüdete Tätigkeit für die Entwicklung der Gemeinde-Institute, welche

unser Lehrer und Vorsänger Löwenstein entfaltet, wurde im Jahr 1863 in

hiesiger Gemeinde auch ein Verein unter dem Namen Chewrat osrei

dalim (Armenunterstützungsverein) gegründet, der die Aufgabe hat,

auswärtigen hierher kommenden jüdischen Armen aus der durch die Beiträge der

Mitglieder gebildeten Kasse eine Unterstützung zu reichen, um hierdurch

zugleich den lästigen Hausbettel zu beseitigen.

Dem Vereine traten alsbald 36 Genossen bei, und heute ist die Zahl der

Mitglieder schon auf etwa 70 angewachsen, durch deren regelmäßige Beiträge

und Spenden die Kasse pr. Nissan 1863/64 circa 600 fl. in 510 Portionen, und

pr. 1864/65 ungefähr 850 fl. in 664 Gaben an in- und ausländische Armen

verabreichen konnte. — Man hat der Berichterstattung in den

Generalversammlungen der Vereinsmitglieder mit Vergnügen entnommen, dass die

Zahl der Württemberger von der der Fremden, die nicht bloß aus den

Nachbarländern und den übrigen deutschen Gebieten, sondern auch aus dem

fernen Osten, Westen und Süden Europas und dem Orient uns besuchen, kaum ein

Achtel beträgt. Sehen wir hier einerseits das Schriftwort ... in Erfüllung

gehen, so bewährt sich andererseits - Gott sei Dank - auch die

Verheißung: ..., indem nicht bloß wenige Inländer die Gaben suchen, sondern

in der Gemeinde selbst Keiner ist, der daraus Unterstützung empfängt und

nicht vielmehr einen Beitrag zur Linderung der menschlichen Leiden leistet.

... Dankenswert ist auch die Bereitwilligkeit, wie von Jahr zu Jahr

einzelne Bürger dem lästigen Geschäfte der Anweisung und Ausbezahlung der

Armengaben und der Buchführung hierüber sich unterziehen ... " |

Unruhe durch Veränderungen der Leichenordnung und der

Rabbinatsfrage (1866)

Anmerkung: hebräische Zitate sind noch zu übersetzen

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. August 1866: "In Heilbronn soll, wie man hört, die

Veränderung der bisherigen Leichenordnung, wonach bisher am Scheideorte, wo

die Mehrzahl der Begleiter den Leichenzug verlässt, während nur etliche

Verwandte bis auf den entfernten Friedhof mitgehen, Gebet und Leichenrede

gehalten worden sind, große Aufregung machen. Die lokalen Blätter haben die

Sache bereits ventiliert und eine Beschwerde gegen die Neuerung soll viele

Unterschriften erhalten haben. Ja, bei der jüngsten Beerdigung soll sogar

trotz der missliebigen, vom Rabbinen provozierten Anordnung, dennoch ... an

dem Scheideorte gebetet worden sein. .... — Auch die Rabbinatsfrage, die in

dieser Gemeinde so viel Zwiespalt erzeugt, ist noch immer nicht definitiv

erledigt und die hiesige politische Krisis ist nicht geeignet, große

Finanzoperationen zu unternehmen, weil die Zunahme der Gemeinde gehemmt und

der Wohlstand des Einzelnen großen Gefahren ausgesetzt ist. S." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. August 1866: "In Heilbronn soll, wie man hört, die

Veränderung der bisherigen Leichenordnung, wonach bisher am Scheideorte, wo

die Mehrzahl der Begleiter den Leichenzug verlässt, während nur etliche

Verwandte bis auf den entfernten Friedhof mitgehen, Gebet und Leichenrede

gehalten worden sind, große Aufregung machen. Die lokalen Blätter haben die

Sache bereits ventiliert und eine Beschwerde gegen die Neuerung soll viele

Unterschriften erhalten haben. Ja, bei der jüngsten Beerdigung soll sogar

trotz der missliebigen, vom Rabbinen provozierten Anordnung, dennoch ... an

dem Scheideorte gebetet worden sein. .... — Auch die Rabbinatsfrage, die in

dieser Gemeinde so viel Zwiespalt erzeugt, ist noch immer nicht definitiv

erledigt und die hiesige politische Krisis ist nicht geeignet, große

Finanzoperationen zu unternehmen, weil die Zunahme der Gemeinde gehemmt und

der Wohlstand des Einzelnen großen Gefahren ausgesetzt ist. S." |

5. Jahresbericht des Armenunterstützungsvereins

(1868)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6. Mai 1868: "Heilbronn. Am 5. Halbfeiertag von Pessach

wurde in der Generalversammlung der hiesigen chewrat osrei dalim

(Armenunterstützungsverein) der 5. Jahresbericht von dem Lehrer Löwenstein

daselbst erstattet. Die Einnahmen des Vereins, fl. 1310. 37 kr. betragend,

blieben hinter den Ausgaben für 1031 durchreisende Armen um fl. 3. 8 kr.

zurück, obschon die Hälfte des Reservefonds durch Verkauf einer der

Obligationen zu den laufenden Ausgaben verwendet worden und die Zahl der

Mitglieder des Vereins auf 88 gestiegen war. Das Kriegsjahr von 1866 und die

Hungersnot in den preußischen und russischen Provinzen hat die Zahl der

Armen, unter welchen sich Gott sei Dank nur 47 Inländer befanden,

leider bedenklich erhöht und den Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge

wirksam unterstützt. Fast alle Vereinsgenossen, deren Anzahl im laufenden

Jahre auf über 100 anwachsen wird, erhöhten ihre bisherigen regelmäßigen

Quartalzahlungen um 25 bis 100, ja 200 %, und der Ausschuss des Vereins (Chewra)

ist in die angenehme Lage versetzt, auch die Gaben in entsprechendem Maße zu

erhöhen. Diese Erhöhung wird aber nur dann von Dauer sein, wenn die Armen

dem lästigen und entehrenden Hausbettel ganz und gar entsagen, dessen

Aufhören die Wohltäter zur unerlässlichen Bedingung ihres löblichen

Entschlusses gemacht haben. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6. Mai 1868: "Heilbronn. Am 5. Halbfeiertag von Pessach

wurde in der Generalversammlung der hiesigen chewrat osrei dalim

(Armenunterstützungsverein) der 5. Jahresbericht von dem Lehrer Löwenstein

daselbst erstattet. Die Einnahmen des Vereins, fl. 1310. 37 kr. betragend,

blieben hinter den Ausgaben für 1031 durchreisende Armen um fl. 3. 8 kr.

zurück, obschon die Hälfte des Reservefonds durch Verkauf einer der

Obligationen zu den laufenden Ausgaben verwendet worden und die Zahl der

Mitglieder des Vereins auf 88 gestiegen war. Das Kriegsjahr von 1866 und die

Hungersnot in den preußischen und russischen Provinzen hat die Zahl der

Armen, unter welchen sich Gott sei Dank nur 47 Inländer befanden,

leider bedenklich erhöht und den Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge

wirksam unterstützt. Fast alle Vereinsgenossen, deren Anzahl im laufenden

Jahre auf über 100 anwachsen wird, erhöhten ihre bisherigen regelmäßigen

Quartalzahlungen um 25 bis 100, ja 200 %, und der Ausschuss des Vereins (Chewra)

ist in die angenehme Lage versetzt, auch die Gaben in entsprechendem Maße zu

erhöhen. Diese Erhöhung wird aber nur dann von Dauer sein, wenn die Armen

dem lästigen und entehrenden Hausbettel ganz und gar entsagen, dessen

Aufhören die Wohltäter zur unerlässlichen Bedingung ihres löblichen

Entschlusses gemacht haben.

Möge sich an den osrei dalim (Armenunterstützern) das Prophetenwort

bewähren: 'Bringet alle Zehnten in das Schatzhaus, dass Vorrat sei in meinem

Hause, und prüfet mich doch damit, spricht der Ewige der Heerscharen, ob ich

euch nicht öffne die Schleusen des Himmels und euch herabschütte Segen bis

zum Unmaße (Maleachi 3,10)."

Anmerkungen: Halbfeiertage

https://de.wikipedia.org/wiki/Chol_HaMoed |

Außerordentliche Generalversammlung des israelitischen

Wohltätigkeitsvereins (1868)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 28. Oktober 1868: "Heilbronn, 8. Oktober. Am vorigen

Sonntag-Abend hielt der hiesige israelitische Wohltätigkeitsverein im

Saale zum 'Württemberger Hof' eine außerordentliche Generalversammlung

seiner Mitglieder ab, in welcher die - in Folge der Anlegung eines eigenen

israelitischen Friedhofs auf städtischer Markung nötig gewordene -

Revision seiner Statuten zur Beratung gebracht wurde. Der hierzu vom

Ausschuss vorgelegte Entwurf wurde von der Versammlung fast einstimmig

genehmigt und dabei den Prinzipien, welche bei Beerdigungen auf Einfachheit

und Pietät Rücksicht nehmen, der Vorzug eingeräumt. Dieser vor 7 Jahren

gegründete Verein, im Besitze eines rentierenden Vermögens von circa 1200

fl., zählt jetzt, einschließlich der neuesten Angemeldeten, 67 Mitglieder

und umfasst also etwa 2/3 aller Kirchen-Gemeindegenossen. Derselbe

übernimmt, obgleich seine Einnahmen sich aus ein Eintrittsgeld von 15 fl.,

einen Jahresbeitrag von 2 fl. 24 kr. und auf freiwillige Spenden

beschränken, für seine Mitglieder nicht nur sämtliche Beerdigungskosten, als

für Leichenwärter, Leichenschauer, Leichenordner, Sarg, Leichenwagen,

Begleitung, Träger, Totengräber und Grabfläche, sondern die Vereinskasse

stellt und bezahlt auch Krankenwärter, die Mitglieder besuchen die Kranken

nach einer bestimmten Reihenfolge, leisten Sterbenden den üblichen

religiösen Beistand und versammeln sich im Trauerhaus zu Gebeten und

Vorträgen zum Heile der Verstorbenen in der Trauerzeit. Es darf erwartet

werden, dass in Kurzem alle Gemeindegenoffen in ihrem eignen Interesse dem

Vereine beitreten werden und dann das Kirchenvorsteheramt in der Lage sein

wird, dem Verein die Überwachung und Ausführung der Leichenordnung für die

ganze Kirchengemeinde zu übertragen. Rühmlich verdient noch erwähnt zu

werden, dass die Vereinskasse im Bunde mit den meisten Gemeindemitgliedern

die Anlegung des eigenen Friedhofs auch durch niedrig zu verzinsende Anlehen

an die Gemeindepflege opferwillig und kräftig unterstützt hat." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 28. Oktober 1868: "Heilbronn, 8. Oktober. Am vorigen

Sonntag-Abend hielt der hiesige israelitische Wohltätigkeitsverein im

Saale zum 'Württemberger Hof' eine außerordentliche Generalversammlung

seiner Mitglieder ab, in welcher die - in Folge der Anlegung eines eigenen

israelitischen Friedhofs auf städtischer Markung nötig gewordene -

Revision seiner Statuten zur Beratung gebracht wurde. Der hierzu vom

Ausschuss vorgelegte Entwurf wurde von der Versammlung fast einstimmig

genehmigt und dabei den Prinzipien, welche bei Beerdigungen auf Einfachheit

und Pietät Rücksicht nehmen, der Vorzug eingeräumt. Dieser vor 7 Jahren

gegründete Verein, im Besitze eines rentierenden Vermögens von circa 1200

fl., zählt jetzt, einschließlich der neuesten Angemeldeten, 67 Mitglieder

und umfasst also etwa 2/3 aller Kirchen-Gemeindegenossen. Derselbe

übernimmt, obgleich seine Einnahmen sich aus ein Eintrittsgeld von 15 fl.,

einen Jahresbeitrag von 2 fl. 24 kr. und auf freiwillige Spenden

beschränken, für seine Mitglieder nicht nur sämtliche Beerdigungskosten, als

für Leichenwärter, Leichenschauer, Leichenordner, Sarg, Leichenwagen,

Begleitung, Träger, Totengräber und Grabfläche, sondern die Vereinskasse

stellt und bezahlt auch Krankenwärter, die Mitglieder besuchen die Kranken

nach einer bestimmten Reihenfolge, leisten Sterbenden den üblichen

religiösen Beistand und versammeln sich im Trauerhaus zu Gebeten und

Vorträgen zum Heile der Verstorbenen in der Trauerzeit. Es darf erwartet

werden, dass in Kurzem alle Gemeindegenoffen in ihrem eignen Interesse dem

Vereine beitreten werden und dann das Kirchenvorsteheramt in der Lage sein

wird, dem Verein die Überwachung und Ausführung der Leichenordnung für die

ganze Kirchengemeinde zu übertragen. Rühmlich verdient noch erwähnt zu

werden, dass die Vereinskasse im Bunde mit den meisten Gemeindemitgliedern

die Anlegung des eigenen Friedhofs auch durch niedrig zu verzinsende Anlehen

an die Gemeindepflege opferwillig und kräftig unterstützt hat." |

"Interessanter

Fall" bei der Ergänzungswahl von israelitischen Kirchenvorstehern (1869)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.

Mai 1869: "Heilbronn. In Folge der schon im Januar 1868

vorgenommenen Ergänzungswahl von zwei israelitischen Kirchenvorstehern

kam der allgemein interessante Fall vor, dass eine gleiche Stimmenzahl auf

zwei der Kandidaten sich ergab, wovon der eine hier nicht Bürger war,

sondern der Gemeinde bloß als Domizilierender angehörte, aber nach dem

Wahlergebnis für sich und seine Familie dieses Bürgerrecht erwarb, noch

bevor der Gegenkandidat oberamtlich bestätigt war. Der neue Bürger, im

Lebensalter der ältere, wurde nun in erster und zweiter Instanz,

gestützt auf neuere Vorgänge und ältere Ministerial-Entscheidung, vom

Königlichen Oberamte und von der Königlichen israelitischen

Oberkirchenbehörde bestätigt. Allein die beiden höheren und höchsten Rekursinstanzen,

das Kultministerium und endgültig der Königliche Geheimrat haben

übereinstimmend neuestens erkannt, dass ein Nichtbürger in der Gemeinde,

worin er bloß seinen Wohnsitz genommen hat, weder aktives noch passives

Wahlrecht besitze und die nachträgliche Erwerbung auf die vorgenommene

Wahlhandlung ohne Einfluss bleibe. Wahrscheinlich würden bei der

bevorstehenden Revision des Judengesetzes den Domizilianten mit der

Auferlegung gleicher Lasten auch dieselben Rechte wie den bis jetzt zu

ihrer Gemeinde höher besteuerten Ortsbürgern eingeräumt werden. Bei der

starken Übersiedlung aus den Dörfern in die Städte ohne

Bürgerrechtserwerbung muss künftig der Wohnsitz allein auch in den

israelitischen Kirchengemeinden maßgebend sein für Pflichten und

Rechte." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.

Mai 1869: "Heilbronn. In Folge der schon im Januar 1868

vorgenommenen Ergänzungswahl von zwei israelitischen Kirchenvorstehern

kam der allgemein interessante Fall vor, dass eine gleiche Stimmenzahl auf

zwei der Kandidaten sich ergab, wovon der eine hier nicht Bürger war,

sondern der Gemeinde bloß als Domizilierender angehörte, aber nach dem

Wahlergebnis für sich und seine Familie dieses Bürgerrecht erwarb, noch

bevor der Gegenkandidat oberamtlich bestätigt war. Der neue Bürger, im

Lebensalter der ältere, wurde nun in erster und zweiter Instanz,

gestützt auf neuere Vorgänge und ältere Ministerial-Entscheidung, vom

Königlichen Oberamte und von der Königlichen israelitischen

Oberkirchenbehörde bestätigt. Allein die beiden höheren und höchsten Rekursinstanzen,

das Kultministerium und endgültig der Königliche Geheimrat haben

übereinstimmend neuestens erkannt, dass ein Nichtbürger in der Gemeinde,

worin er bloß seinen Wohnsitz genommen hat, weder aktives noch passives

Wahlrecht besitze und die nachträgliche Erwerbung auf die vorgenommene

Wahlhandlung ohne Einfluss bleibe. Wahrscheinlich würden bei der

bevorstehenden Revision des Judengesetzes den Domizilianten mit der

Auferlegung gleicher Lasten auch dieselben Rechte wie den bis jetzt zu

ihrer Gemeinde höher besteuerten Ortsbürgern eingeräumt werden. Bei der

starken Übersiedlung aus den Dörfern in die Städte ohne

Bürgerrechtserwerbung muss künftig der Wohnsitz allein auch in den

israelitischen Kirchengemeinden maßgebend sein für Pflichten und

Rechte." |

Die jüdischen Landesproduktenhandlungen wollen das

Sabbatgebot achten (1869)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. November 1869: "Heilbronn am Neckar. Das hiesige

Tagblatt vom 14. Nov. enthält die erfreuliche öffentliche Anzeige der 17

hiesigen israelitischen Firmen von Landesproduktenhandlungen, dass sie für

die Folge und zwar vom Samstag den 20. d. M. an am Sabbat keinerlei

Getreide annehmen noch abgeben werden und deshalb ihre Geschäftsfreunde und

Lieferanten bitten, hievon Notiz zu nehmen. Die Chefs dieser Handelshäuser

haben sich zu diesem löblichen Entschlusse sowohl für sich, als für ihr

israelitisches und christliches Dienstpersonal und die Sackträger

verbindlich gemacht, dass nämlich auch durch diese Gehilfen weder Ein- noch

Verkäufe abgeschlossen werden dürfen. Die Mitglieder haben sich hierzu nicht

nur durch ihr Ehrenwort, sondern auch dadurch in einer rechtsförmigen

Urkunde unterschriftlich verbindlich gemacht, dass Übertretungen mit einer

Konventional-Geldbuße von 25, 50 und 100 Gulden bestraft und solche Strafen

zu wohltätigen Zwecken verwendet werden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24. November 1869: "Heilbronn am Neckar. Das hiesige

Tagblatt vom 14. Nov. enthält die erfreuliche öffentliche Anzeige der 17

hiesigen israelitischen Firmen von Landesproduktenhandlungen, dass sie für

die Folge und zwar vom Samstag den 20. d. M. an am Sabbat keinerlei

Getreide annehmen noch abgeben werden und deshalb ihre Geschäftsfreunde und

Lieferanten bitten, hievon Notiz zu nehmen. Die Chefs dieser Handelshäuser

haben sich zu diesem löblichen Entschlusse sowohl für sich, als für ihr

israelitisches und christliches Dienstpersonal und die Sackträger

verbindlich gemacht, dass nämlich auch durch diese Gehilfen weder Ein- noch

Verkäufe abgeschlossen werden dürfen. Die Mitglieder haben sich hierzu nicht

nur durch ihr Ehrenwort, sondern auch dadurch in einer rechtsförmigen

Urkunde unterschriftlich verbindlich gemacht, dass Übertretungen mit einer

Konventional-Geldbuße von 25, 50 und 100 Gulden bestraft und solche Strafen

zu wohltätigen Zwecken verwendet werden.

Möchten unsere Ellenwarenhandlungen, die am Schabbat ihre Läden offen

haben, diesem guten Beispiele bald folgen und so dieser heilige Tag seinem

beseligenden Zwecke zurückgegeben werden um zu halten den Schabbat als

ewigen Bund und als Zeichen, dass der Ewige am siebten Tag aufgehört und

gefeiert hat (2. Mose 31,15f)." |

Erstes Stiftungsfest des Synagogenchores

(1869)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 22. Dezember 1869: "Heilbronn am Neckar. Am

Ausgang des Chanukka-Schabbats feierte der Synagogenchor sein erstes

Stiftungsfest mit Gesangsproduktion, musikalischer Unterhaltung und

Vorträgen, in denen insbesondere von dem Lehrer Löwenstein

hervorgehoben wurde, dass dieser Verein nur darum fast die ganze Gemeinde

als passive, materiell unterstützende Mitglieder umfasse, weil er sich bis

heute auf jüdischem Boden bewege und die historische Vergangenheit des

israelitischen Gottesdienstes mit den berechtigten Ansprüchen der Gegenwart

durch Einführung des vierstimmigen Männergesangs und Beachtung der

charakteristisch Responsorien zu verbinden sich bestreben. Die Teilnahme am

Feste im jüdischen Gasthause war eine allgemeine und der dabei betätigte

Eifer lässt hoffen, dass der Chor wie in der Hirsch'schen Synagoge zu

Frankfurt und andern orthodoxen Gemeinden zur Andacht der Betenden beitragen

und die reformistischen Gelüste unbeachtet werden. Der Charakter des

Vorstandes, Herrn W. Sondheimer, und der Geist der hervorragenden Mitglieder

des Chors lässt hoffen, dass es immer so bleiben werde." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 22. Dezember 1869: "Heilbronn am Neckar. Am

Ausgang des Chanukka-Schabbats feierte der Synagogenchor sein erstes

Stiftungsfest mit Gesangsproduktion, musikalischer Unterhaltung und

Vorträgen, in denen insbesondere von dem Lehrer Löwenstein

hervorgehoben wurde, dass dieser Verein nur darum fast die ganze Gemeinde

als passive, materiell unterstützende Mitglieder umfasse, weil er sich bis

heute auf jüdischem Boden bewege und die historische Vergangenheit des

israelitischen Gottesdienstes mit den berechtigten Ansprüchen der Gegenwart

durch Einführung des vierstimmigen Männergesangs und Beachtung der

charakteristisch Responsorien zu verbinden sich bestreben. Die Teilnahme am

Feste im jüdischen Gasthause war eine allgemeine und der dabei betätigte

Eifer lässt hoffen, dass der Chor wie in der Hirsch'schen Synagoge zu

Frankfurt und andern orthodoxen Gemeinden zur Andacht der Betenden beitragen

und die reformistischen Gelüste unbeachtet werden. Der Charakter des

Vorstandes, Herrn W. Sondheimer, und der Geist der hervorragenden Mitglieder

des Chors lässt hoffen, dass es immer so bleiben werde." |

Generalversammlung des Israelitischen Wohltätigkeitsvereins

(1870)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Mai 1870: "Heilbronn. In den jüngst verflossenen

Halbfeiertagen feierte die hiesige Chewrat Gemilut Chassodim

(Wohltätigkeitsverein) nach Abfluss einer dreijährigen Rechnungsperiode ihre

ordentliche Generalversammlung unter Leitung des Herrn Liebmann Strauß, der

diesem zahl- und wirkungsreichen Vereine schon seit seiner Gründung

präsidiert und auch diesmal wieder einstimmig zum Vorstande berufen wurde.

Diese Chewra (Verein) leistet in der Krankheits-, Todes- und

Trauerzeit sehr wesentliche Dienste ... und unterstützt in außerordentlichen

Fällen auch fremde Arme, die im Spital der Stadt sich befinden, damit sie

koschere Kost erhalten. Es sind auf Anregung des Vereinsausschusses mit der

städtischen Spitalverwaltung Einleitungen besprochen worden, wie in diesem

großartigen Spital überhaupt den Israeliten, welche dort Aufnahme finden,

regelmäßige Koscherkost gereicht werden könnte und ist gute Aussicht

vorhanden, dass hiezu die erforderlichen Räumlichkeiten, als: Küche,

Speisekammer etc. etc. der israelitischen Gemeinde unentgeltlich überlassen

werden. In Zukunft übernimmt der Verein auch noch die Kosten einer zweiten

Chaise zum Friedhof, wenn der Rabbiner oder sein Stellvertreter die Leiche

eines Erwachsenen ex officio zu begleiten haben; bis zum 13. Lebensjahre

hingegen ist es Sache der Relikten, wenn sie die amtliche Begleitung wegen

Abhaltung einer Grabrede oder Gebete verlangen sollten, da, wie der Vorstand

und die Majorität motivierte, zwischen Wichtigem und Weniger

Wichtigem stets unterschieden worden sei z.B. .... Hingegen wendete der

anwesende Rabbiner Dr. Engelbert ein, dass, wenn man sich hier nach dem

Din (rabbinischen Gericht) richten wolle, man auch zwischen ...

unterscheiden müsste, was er später mit der Stelle zu begründen suchte: ...

Der Prinzipienkampf auf dem ... Standpunkt der Praxis und der ... war

interessant. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Mai 1870: "Heilbronn. In den jüngst verflossenen

Halbfeiertagen feierte die hiesige Chewrat Gemilut Chassodim

(Wohltätigkeitsverein) nach Abfluss einer dreijährigen Rechnungsperiode ihre

ordentliche Generalversammlung unter Leitung des Herrn Liebmann Strauß, der

diesem zahl- und wirkungsreichen Vereine schon seit seiner Gründung

präsidiert und auch diesmal wieder einstimmig zum Vorstande berufen wurde.

Diese Chewra (Verein) leistet in der Krankheits-, Todes- und

Trauerzeit sehr wesentliche Dienste ... und unterstützt in außerordentlichen

Fällen auch fremde Arme, die im Spital der Stadt sich befinden, damit sie

koschere Kost erhalten. Es sind auf Anregung des Vereinsausschusses mit der

städtischen Spitalverwaltung Einleitungen besprochen worden, wie in diesem

großartigen Spital überhaupt den Israeliten, welche dort Aufnahme finden,

regelmäßige Koscherkost gereicht werden könnte und ist gute Aussicht

vorhanden, dass hiezu die erforderlichen Räumlichkeiten, als: Küche,

Speisekammer etc. etc. der israelitischen Gemeinde unentgeltlich überlassen

werden. In Zukunft übernimmt der Verein auch noch die Kosten einer zweiten

Chaise zum Friedhof, wenn der Rabbiner oder sein Stellvertreter die Leiche

eines Erwachsenen ex officio zu begleiten haben; bis zum 13. Lebensjahre

hingegen ist es Sache der Relikten, wenn sie die amtliche Begleitung wegen

Abhaltung einer Grabrede oder Gebete verlangen sollten, da, wie der Vorstand

und die Majorität motivierte, zwischen Wichtigem und Weniger

Wichtigem stets unterschieden worden sei z.B. .... Hingegen wendete der

anwesende Rabbiner Dr. Engelbert ein, dass, wenn man sich hier nach dem

Din (rabbinischen Gericht) richten wolle, man auch zwischen ...

unterscheiden müsste, was er später mit der Stelle zu begründen suchte: ...

Der Prinzipienkampf auf dem ... Standpunkt der Praxis und der ... war

interessant.

Am 2. Tage ... tagte die jährliche Generalversammlung der chewrat osrei

dalim, welche per April 1869/70 gegen 1700 fl. an circa 1600 Arme

verteilte, welche meistens aus dem östlichen und nördlichen Teile

Deutschlands die hiesige Stadt passierten. Das schwierige Amt der Anweisung

hat Herr Kaufmann J. Stern abermals freiwillig übernommen und dadurch den

ungeteilten Dank der ganzen Versammlung geerntet. Auch eine Anregung zur

Unterstützung der Bestrebungen der 'All. Isr. Univ" und des Gemeindetags,

insofern er Armenunterstützung im Auge hat, kam hierbei zur Sprache und wird

in besonderer Versammlung zur Beratung und Beschlussfassung kommen." |

Einige Eltern weigern sich, ihre Kinder konfirmieren

zu lassen (1870)

Anmerkungen: die Einführung der gemeinsamen Konfirmation in der jüdischen

Gemeinde - ähnlich dem Brauch evangelischer Gemeinden - anstelle der

traditionellen individuellen Bar-Mizwa- beziehungsweise Bat-Mizwa-Feier stieß

immer mehr auf den Widerstand konservativ-orthodox gesinnter jüdischer

Familien.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. Juni 1870: "Talheim Rabbinats Heilbronn, 20. Mai (1870). Auch hier zeigt sich,

wie am Sitze des Rabbinats, die erste Weigerung, Kinder konfirmieren, das

heißt an dem Weiheakt in der Synagoge teilnehmen zu lassen, nachdem das

Kultusministerium diese Teilnahme nach dem Grundsatze der

Gewissensfreiheit bekanntlich in das Belieben der Eltern gestellt hat. In

Heilbronn schlossen sich am vorigen Sabbat unter 14 Schülern zwei

Mädchen von diesem Akte aus, und hier ist es ein Kind, dessen Eltern

glauben, ohne Konfirmation doch ein guter Jude sein zu können. Die

Rabbiner fürchten mit Recht, die Exempel könnten im folgenden Jahre

größere Nachahmung finden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. Juni 1870: "Talheim Rabbinats Heilbronn, 20. Mai (1870). Auch hier zeigt sich,

wie am Sitze des Rabbinats, die erste Weigerung, Kinder konfirmieren, das

heißt an dem Weiheakt in der Synagoge teilnehmen zu lassen, nachdem das

Kultusministerium diese Teilnahme nach dem Grundsatze der

Gewissensfreiheit bekanntlich in das Belieben der Eltern gestellt hat. In

Heilbronn schlossen sich am vorigen Sabbat unter 14 Schülern zwei

Mädchen von diesem Akte aus, und hier ist es ein Kind, dessen Eltern

glauben, ohne Konfirmation doch ein guter Jude sein zu können. Die

Rabbiner fürchten mit Recht, die Exempel könnten im folgenden Jahre

größere Nachahmung finden.

Nachträglich erfahren wir, dass auch in

Lehrensteinsfeld, dem ehemaligen

diesseitigen Rabbinatssitz, alle Eltern der diesjährigen Konfirmanden

sich weigern, ihre Kindern konfirmieren zu lassen. Im Braunsbacher

Rabbinatssprengel haben sämtliche Gemeinden des Bezirks die Vornahme des

Konfirmationsaktes verweigert bis auf die Stadtgemeinde

Crailsheim, wo auch Reformgottesdienst

mit Harmonium eingeführt ist. Man sieht hieraus, wie wenig dieses

christliche Institut der Konfirmation in den jüdischen Gemeinden Wurzel zu

fassen vermochte, obgleich es schon seit 1831 zwangsweise in Württemberg

existiert und wie der erste Hauch der Freiheit wegfegt, was vier Jahrzehnte

nur durch kirchliche Gewalt sich zu erhalten vermochte." |

Die jüdische Gemeinde engagierte sich bei der Aufnahme von westrussischen

Waisen im Waisenhaus Wilhelmspflege in Esslingen (1870)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870:

"Heilbronn am Neckar, 19. Juni (1870). Unser diesem Datum hat der

Ausschuss der israelitischen Waisenanstalt Wilhelmspflege die

israelitischen Kirchenvorsteherämter Württembergs ersucht, nach

tunlichster Ausholung der Gemeindegenossen sich darüber zu äußern, ob

die Aufnahmen von 4-5 westrussischen Waisen in die Wilhelmspflege

gutgeheißen werde und ob die Gemeinde gewillt sein, einer jener Kinder

nach der Entlassung aus dieser Anstalt zum Zwecke weiterer Fürsorge an

Kindesstatt anzunehmen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870:

"Heilbronn am Neckar, 19. Juni (1870). Unser diesem Datum hat der

Ausschuss der israelitischen Waisenanstalt Wilhelmspflege die

israelitischen Kirchenvorsteherämter Württembergs ersucht, nach

tunlichster Ausholung der Gemeindegenossen sich darüber zu äußern, ob

die Aufnahmen von 4-5 westrussischen Waisen in die Wilhelmspflege

gutgeheißen werde und ob die Gemeinde gewillt sein, einer jener Kinder

nach der Entlassung aus dieser Anstalt zum Zwecke weiterer Fürsorge an

Kindesstatt anzunehmen.

Der Vorstand der Wilhelmspflege, der bekannte Philanthrop und

Oberkirchenvorsteher Dr. Adolf Levi in Stuttgart, setzt in seinem Zirkular

voraus, dass der Weheruf, der in Folge der Hungersnot der jüdischen

Bevölkerung Westrusslands sich vernehmen ließ, zweifelsohne zu allen

Gemeinden gedrungen und auch die Aufforderung, welche in neuester Zeit

seitens der 'Alliance Israelite' in Paris an die israelitischen Gemeinden

Europas und Amerikas in der Richtung und zu dem Zwecke ergangen ist, dass

dem Elend, in welchem Tausende von jüdischen Waisen aus jenen russischen

Provinzen ohne Nahrung, Pflege und Erziehung verkümmern, durch Adoption

solcher unglücklichen Wesen möglichst gesteuert werden möchte, in allen

Gemeinden kundbar geworden sei.

Die Leitung der israelitischen Waisenanstalt Wilhelmspflege, deren

finanzielle Kräfte es jetzt wohl verstatten würden und deren Hilfe für

inländische Waisen und verwahrloste Kinder zur Zeit in einem geringeren,

die Mitte des Instituts nicht absorbierenden Maße in Anspruch genommen

wird, wäre nun gerne bereit, im Sinne und Geiste von ganz Israel sind

Brüder in diese Kalamität durch Aufnahme von etwa 4-5 jener russischen

Waisen auch die Wilhelmspflege sich hilfreich erweisen zu lassen.

Da aber diese Anstalt nach ihren Statuten nur für solche israelitischen Waisen,

die dem Lande Württemberg angehören, bestimmt ist, so will es der

Ausschuss in diesem Falle nicht wagen, diese Schranke durch Aufnahme ausländischer

Kinder zum Zwecke unentgeltlicher Verpflegung zu durchbrechen, ohne sich

zuvor des Einverständnisses der jüdischen Bevölkerung des Landes, mit

deren Anschauung er einig gehen möchte, versichert zu haben. Diese

Rücksicht ist billig, da das Vermögen und die Einnahmen der

Wilhelmspflege aus Spenden, Gaben und Vermächtnissen der

württembergischen Israeliten erwachsen ist und besteht.

Überdies vermöchte der Ausschuss, die Zustimmung der Vorsteherämter

vorausgesetzt, zur einer derartigen Hilfereichung an auswärtige Waisen

sich nicht herbeizulassen, bevor er darüber Beruhigung und Sicherheit

hat, wenn diese nach ihrer dereinstigen Entlassung aus der Wilhelmspflege,

erfolge diese nach der Schulpflichtzeit oder aus dringlichen Gründen

schon früher, zum Zwecke weiterer Fürsorge den Gemeinden zuzuweisen sein

würden.

Das Vorsteheramt der israelitischen Gemeinde Heilbronn hat nun nicht nur

seine Zustimmung zur Aufnahme von wenigstens 4-5 solcher Waisen erteilt

und die spätere Annahme eines solchen Kindes versprochen, sondern sich

auch bereit erklärt, noch einige weitere dieser Kinder in der Wilhelmspflege

auf Kosten hiesiger Privatleute versorgen zu lassen, wenn der Raum und die

sonstigen Verhältnisse des Waisenhauses es gestatten, und wenn man

erfahren haben wird, welche Entschädigung per Kind und Jahr zu bezahlen

ist. Die Antwort ist noch abzuwarten. Möge dieses Beispiel andere

israelitische Waisenanstalten und Gemeinden zur Nachahmung aneifern und

sich allerwärts bewähren: 'nur in dir (sc. Gott) findet Liebe die

Waise' (Hosea 14,4)" |

Verschiedene Mitteilungen aus dem jüdischen Gemeindeleben

(1870)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juli 1870: "Heilbronn a. N. Aus der hiesigen einstigen

Reichsstadt, in der seit etwa einem Jahrzehnt die Zahl der Israeliten auf

ungefähr 130 Familien mit circa 650 Seelen angewachsen ist, schwindet

allmählich auch das Vorurteil, das noch immer insbesondere in sozialen

Verhältnissen gegen die Juden herrscht und sie von geselligen Vereinen und

städtischen Ehrenämtern ausschließt. Bei der Ende Juni vorgenommenen

Bürgerausschusswahl wurde der auch sonst beliebte Rechtsanwalt Schloß

hier in dieses Kollegium gewählt und, nachdem er sich das gesetzlich

erforderliche Ortsbürgerrecht erworben hatte, öffentlich mit den andern

christlichen Kollegen verpflichtet. Er ist der erste Israelit, der in

Heilbronn hauptsächlich von christlichen Stimmen berufen ist, in den

städtischen bürgerlichen Kollegien Sitz und Stimme zu nehmen. Dieses

Beispiel und die Wirksamkeit des Gewählten lassen hoffen, dass auch bei

künftigen Wahlen tüchtige und ehrenhafte israelitische Bürger in das

erwähnte zweite Kollegium und endlich in den Gemeinderat werden gewählt

werden. — Von geselligen Vereinen haben bis jetzt nur die 'Harmonia',

die 'grüne Stube' und die 'Eintracht' Juden ausgenommen.

Der 'Bürgerverein' hingegen verschließt noch immer jedem Israeliten,

der sich anmeldet, den Eintritt in seine Gesellschaft, obgleich vom Jahre

1848 her noch zwei Israeliten unter seinen Mitgliedern sich befinden." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juli 1870: "Heilbronn a. N. Aus der hiesigen einstigen

Reichsstadt, in der seit etwa einem Jahrzehnt die Zahl der Israeliten auf

ungefähr 130 Familien mit circa 650 Seelen angewachsen ist, schwindet

allmählich auch das Vorurteil, das noch immer insbesondere in sozialen

Verhältnissen gegen die Juden herrscht und sie von geselligen Vereinen und

städtischen Ehrenämtern ausschließt. Bei der Ende Juni vorgenommenen

Bürgerausschusswahl wurde der auch sonst beliebte Rechtsanwalt Schloß

hier in dieses Kollegium gewählt und, nachdem er sich das gesetzlich

erforderliche Ortsbürgerrecht erworben hatte, öffentlich mit den andern

christlichen Kollegen verpflichtet. Er ist der erste Israelit, der in

Heilbronn hauptsächlich von christlichen Stimmen berufen ist, in den

städtischen bürgerlichen Kollegien Sitz und Stimme zu nehmen. Dieses

Beispiel und die Wirksamkeit des Gewählten lassen hoffen, dass auch bei

künftigen Wahlen tüchtige und ehrenhafte israelitische Bürger in das

erwähnte zweite Kollegium und endlich in den Gemeinderat werden gewählt

werden. — Von geselligen Vereinen haben bis jetzt nur die 'Harmonia',

die 'grüne Stube' und die 'Eintracht' Juden ausgenommen.

Der 'Bürgerverein' hingegen verschließt noch immer jedem Israeliten,

der sich anmeldet, den Eintritt in seine Gesellschaft, obgleich vom Jahre

1848 her noch zwei Israeliten unter seinen Mitgliedern sich befinden." |

Generalversammlung des Armenunterstützungsvereines

(1872)

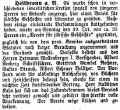

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 22. Mai 1872: "Heilbronn a. N. Am jüngsten ... hielt der hiesige

Armenunterstützungsverein (chewrat osrei dalim) ihre ordentliche

Generalversammlung, welche von den 120 vorjährigen Mitgliedern recht

zahlreich besucht war, weil außer dem statutarischen Rechenschaftsbericht

außergewöhnliche Anträge, insbesondere auf Verminderung der Gabenzahl und

Revision der Gabenskala, Bildung von Bezirks- und Landesvereinen, Anschluss

an den Gemeindetag und die 'Alliance isr. universelle' etc. auf der

Tagesordnung standen. In dem Jahre p. Nissan 1871-72 hatte der Verein eine

Einnahme von regelmäßigen Beiträgen, Spenden, Zinsen, Erlös aus Obligationen

etc. von 2868 fl. 20 kr und eine Ausgabe für Armenunterstützung,

Verwaltungskosten, Beitrag zur 'Alliance' u.s.w. von 2729 fl. 12 kr., so

dass der Kassenvorrat nur noch 139 fl. 8 kr. betragen hat. — Für die Armen

allein sind in 1825 Gaben 2413 fl. 55 kr. verausgabt worden. Unter dieser

Armenzahl befanden sich aber bloß 173 Armen aus Süddeutschland, während 1652

Wanderbettler meist aus dem fernen Osten Europas unsere Kasse in Anspruch

nahmen. Die Gaben, welche bisher an einen und denselben Armen jährlich

zweimal verabreicht wurden, bewegten sich innerhalb der Skala von 24 kr. bis

5 fl. - Die überwiegende Zahl der Gaben kommt in der Gabenhöhe zwischen 48

kr. und 1 fl. 30 kr. vor. - Dennoch hat das Vereinsvermögen durch die

notwendig gewordene Veräußerung von Staats- papieren um 464 fl. 23 tr.

abgenommen. — Die 'Generalversammlung hat deshalb beschlossen, einerseits

die Bereichsmitglieder zu einer Erhöhung ihrer Beiträge einzuladen,

andererseits aber beschlossen, nur süddeutsche Arme wir bisher jährlich

zweimal zu unterstützen, allen übrigen Armen aber, welche aus ferneren

Ländern kommen, nur 1 Gabe im Jahre reichen zu lassen und hierdurch den

Zuzug und die Mühe des Kassiers zu vermindern. Es hält stets schwer ein

anweisendes und ein auszahlendes Mitglied für den Ausschuss zu gewinnen.

Auch soll die Gabenskala unter Rücksicht auf die Einnahme und in dem Sinne

vom größeren Ausschuß (beuchend aus den Mitgliedern, welche seit 1863 schon

einmal im Ausschuss funktionirten revidirt werden, daß gnunde und junge

Leute und Bettelprofessionisten nur eine ganz kleine Gabe erhalten. Diesem

größeren Ausschuss bleibt auch die Ausführung des angeregten Gedankens der

Bildung von Bezirks- u. Provinzial- Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 22. Mai 1872: "Heilbronn a. N. Am jüngsten ... hielt der hiesige

Armenunterstützungsverein (chewrat osrei dalim) ihre ordentliche

Generalversammlung, welche von den 120 vorjährigen Mitgliedern recht

zahlreich besucht war, weil außer dem statutarischen Rechenschaftsbericht

außergewöhnliche Anträge, insbesondere auf Verminderung der Gabenzahl und

Revision der Gabenskala, Bildung von Bezirks- und Landesvereinen, Anschluss

an den Gemeindetag und die 'Alliance isr. universelle' etc. auf der

Tagesordnung standen. In dem Jahre p. Nissan 1871-72 hatte der Verein eine

Einnahme von regelmäßigen Beiträgen, Spenden, Zinsen, Erlös aus Obligationen

etc. von 2868 fl. 20 kr und eine Ausgabe für Armenunterstützung,

Verwaltungskosten, Beitrag zur 'Alliance' u.s.w. von 2729 fl. 12 kr., so

dass der Kassenvorrat nur noch 139 fl. 8 kr. betragen hat. — Für die Armen

allein sind in 1825 Gaben 2413 fl. 55 kr. verausgabt worden. Unter dieser

Armenzahl befanden sich aber bloß 173 Armen aus Süddeutschland, während 1652

Wanderbettler meist aus dem fernen Osten Europas unsere Kasse in Anspruch

nahmen. Die Gaben, welche bisher an einen und denselben Armen jährlich

zweimal verabreicht wurden, bewegten sich innerhalb der Skala von 24 kr. bis

5 fl. - Die überwiegende Zahl der Gaben kommt in der Gabenhöhe zwischen 48

kr. und 1 fl. 30 kr. vor. - Dennoch hat das Vereinsvermögen durch die

notwendig gewordene Veräußerung von Staats- papieren um 464 fl. 23 tr.

abgenommen. — Die 'Generalversammlung hat deshalb beschlossen, einerseits

die Bereichsmitglieder zu einer Erhöhung ihrer Beiträge einzuladen,

andererseits aber beschlossen, nur süddeutsche Arme wir bisher jährlich

zweimal zu unterstützen, allen übrigen Armen aber, welche aus ferneren

Ländern kommen, nur 1 Gabe im Jahre reichen zu lassen und hierdurch den

Zuzug und die Mühe des Kassiers zu vermindern. Es hält stets schwer ein

anweisendes und ein auszahlendes Mitglied für den Ausschuss zu gewinnen.

Auch soll die Gabenskala unter Rücksicht auf die Einnahme und in dem Sinne

vom größeren Ausschuß (beuchend aus den Mitgliedern, welche seit 1863 schon

einmal im Ausschuss funktionirten revidirt werden, daß gnunde und junge

Leute und Bettelprofessionisten nur eine ganz kleine Gabe erhalten. Diesem

größeren Ausschuss bleibt auch die Ausführung des angeregten Gedankens der

Bildung von Bezirks- u. Provinzial-

Armen-Unterstützungsvereinen und des beantragten Anschlusses an den

Gemeinde tag in Leipzig überlassen insofern dieser die Armenfrage in seinen

Bereich zieht. Der Beitrag zur 'Alliance isr. univ." soll wie bisher init 50

Frs. p. anno geleistet und dahin gestrebt werden, den Grundstock des Vereins

zu refun- diren und zu vergrößern, um in außerordentlichen Zeiten

leistungsfähig zu sein.

Möge andere dergleichen Vereine in gleichem Sinne ihr Augenmerk dem

Armenwesen in Israel zuwenden und an den Männern der Tat — js,ssdro

ervppppppppppppp — das Psalmwort sich bewähren: 'n lno^c' njn ora b“i

ba bwo nt ph." |

11. Generalversammlung des Armenunterstützungsvereins

(1874)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Mai 1874: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Mai 1874: |

Der Antisemitismus macht sich auch in Heilbronn

bemerkbar - Die Gemeinde führt eine neue Gottesdienstordnung ein

(1876)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. Juli 1876: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. Juli 1876: |

Kritisches zur neuen Gottesdienstordnung aus

konservativ-orthodoxer Sicht (1876)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. August 1876: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. August 1876: |

Der Heilbronner Armenunterstützungsverein ist Vorbild auch

für andere Gemeinden (1877)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. April 1877: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. April 1877: |

Ein orthodoxes Gemeindeglied ist aus der

"Reformgemeinde" ausgetreten (1877)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. August 1877: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. August 1877: |

Hetze gegen die jüdischen Metzger im Schlachthaus

(1878)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 3. April 1878: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 3. April 1878: |

25-jähriges Jubiläum des "Wohltätigkeits-Vereins"

(1882)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6. Dezember 1882:

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6. Dezember 1882: |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 26. Dezember 1882: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 26. Dezember 1882: |

6. und letzter Jahresbericht des "Vereins zur

Unterstützung armer durchreisender Israeliten"

(1884)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. April 1884: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. April 1884: |

Vortrag

des Schriftstellers Arnold Perls über den Prozess gegen den antisemitischen

Hofprediger Stöcker (1885)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 1. September 1885:

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 1. September 1885: |

|

25-jähriges Bestehen des "Esrog-Vereins"

(1894)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Oktober 1894: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Oktober 1894: |

Ball an Simchat Tora - organisiert vom Verein

"Einklang" (1886)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. November 1886: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. November 1886: |

Oberbürgermeister Hegelmeier besucht das Schlachthaus und

informiert sich über das Schächten (1890)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. April 1890:

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. April 1890: |

Gemeindeglieder aus Heilbronn unterstützen die landwirtschaftliche Schule in

Ahlem (1898)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. März 1898:

"Würzburg, 13. März

(1898). 'Das Judentum und seine Teilnahme an der Bodenkultur' lautete das

Thema, das am 2. dieses Monats von Herrn Dr. Finkel im neuen Saalbau des

Herrn Hotelier Goldschmidt behandelt wurde. Alle Kreise der jüdischen

Bevölkerung waren vertreten und lauschten mit gespannter Aufmerksamkeit

den interessanten Ausführungen des Redners. Als der lebhafte Beifall

verklungen war, entspann sich eine anregende Diskussion, die erkennen

ließ, dass man erfasst hatte, der Beruf des Gärtners und Landwirtes sei

von größter Wichtigkeit, und gerade ihm müsste die jüdische Jugend

mehr als bisher zugeführt werden. Als Musteranstalt für die Heranbildung

junger Leute zu tüchtigen Gärtnern und Landwirten wurde die bekannte

landwirtschaftliche Schule in Ahlem erwähnt. Da bei den meisten der

anwesenden Herren und Damen doch die Existenz dieser Anstalt als unbekannt

vorauszusetzen war, so übernahm es ein anwesender Prediger, der einige

Jahre vorher, einer Einladung des hochherzigen Gründers jener Schule

folgend, diese eingehend besichtigt, eine eingehende Schilderung derselben

zu geben. Die Diskussion förderte die sofortige Gründung eines Lokalkomitees, welches sich zur Aufgabe macht, für Erweiterung und

entsprechende Unterstützung der landwirtschaftlichen Schule in Ahlem nach

Kräften tätig zu sein. Das Komitee besteht vorläufig aus den Herren:

Fröhlich sen., Hanauer, Jakobi Apotheker Landauer, Rechtsanwalt Dr.

Alfred Oppenheimer, Vorsitzender der neugegründeten Loge, Rosenheim,

Rechtsanwalt Dr. Stern, 1. Vorsitzender hiesiger Gemeinde, Seminarlehrer

Weißbart. Herr Baron von Hirsch erklärte im Laufe der Diskussion in

bereitwilligster Weise, dem wichtigen Gegenstande sein Interesse fernerhin

bekunden zu wollen. Auch in anderen Städten, die der Redner mit einem

Vortrage bedacht, zeigte sich der Erfolg in der Bildung eines Komitees in

unmittelbarem Anschluss an den Vortrag. Ein solches setzte sich in Stuttgart-

Cannstatt zusammen aus den Herren: S. Ettlinger, Gustav Gottschalk,

Dr. A. Gutmann, Veit Kahn, Kirchenrat Dr. Kroner, Rabbiner Dr. Stößel,

Isak Strauß. Ferner in Heilbronn aus den Herren: J. Erlanger,

Bankier Gumpel, Rabbiner Kahn, Adolf Oppenheimer, Rechtsanwalt Schloß, M.

Wachs. Möge es Herrn Dr. Finkel gelingen, auch in andere Gemeinden die

Überzeugung zu bringen, dass er einem überaus wichtigen Faktor für die

Weiterentwicklung des Judentums das Wort redet." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. März 1898:

"Würzburg, 13. März

(1898). 'Das Judentum und seine Teilnahme an der Bodenkultur' lautete das

Thema, das am 2. dieses Monats von Herrn Dr. Finkel im neuen Saalbau des

Herrn Hotelier Goldschmidt behandelt wurde. Alle Kreise der jüdischen

Bevölkerung waren vertreten und lauschten mit gespannter Aufmerksamkeit

den interessanten Ausführungen des Redners. Als der lebhafte Beifall

verklungen war, entspann sich eine anregende Diskussion, die erkennen

ließ, dass man erfasst hatte, der Beruf des Gärtners und Landwirtes sei

von größter Wichtigkeit, und gerade ihm müsste die jüdische Jugend

mehr als bisher zugeführt werden. Als Musteranstalt für die Heranbildung

junger Leute zu tüchtigen Gärtnern und Landwirten wurde die bekannte

landwirtschaftliche Schule in Ahlem erwähnt. Da bei den meisten der

anwesenden Herren und Damen doch die Existenz dieser Anstalt als unbekannt

vorauszusetzen war, so übernahm es ein anwesender Prediger, der einige

Jahre vorher, einer Einladung des hochherzigen Gründers jener Schule

folgend, diese eingehend besichtigt, eine eingehende Schilderung derselben

zu geben. Die Diskussion förderte die sofortige Gründung eines Lokalkomitees, welches sich zur Aufgabe macht, für Erweiterung und

entsprechende Unterstützung der landwirtschaftlichen Schule in Ahlem nach

Kräften tätig zu sein. Das Komitee besteht vorläufig aus den Herren:

Fröhlich sen., Hanauer, Jakobi Apotheker Landauer, Rechtsanwalt Dr.

Alfred Oppenheimer, Vorsitzender der neugegründeten Loge, Rosenheim,

Rechtsanwalt Dr. Stern, 1. Vorsitzender hiesiger Gemeinde, Seminarlehrer

Weißbart. Herr Baron von Hirsch erklärte im Laufe der Diskussion in

bereitwilligster Weise, dem wichtigen Gegenstande sein Interesse fernerhin

bekunden zu wollen. Auch in anderen Städten, die der Redner mit einem

Vortrage bedacht, zeigte sich der Erfolg in der Bildung eines Komitees in

unmittelbarem Anschluss an den Vortrag. Ein solches setzte sich in Stuttgart-

Cannstatt zusammen aus den Herren: S. Ettlinger, Gustav Gottschalk,

Dr. A. Gutmann, Veit Kahn, Kirchenrat Dr. Kroner, Rabbiner Dr. Stößel,

Isak Strauß. Ferner in Heilbronn aus den Herren: J. Erlanger,

Bankier Gumpel, Rabbiner Kahn, Adolf Oppenheimer, Rechtsanwalt Schloß, M.

Wachs. Möge es Herrn Dr. Finkel gelingen, auch in andere Gemeinden die

Überzeugung zu bringen, dass er einem überaus wichtigen Faktor für die

Weiterentwicklung des Judentums das Wort redet." |

Gründung eines "Vereins für jüdische Geschichte"

(1899)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. November 1899: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. November 1899: |

Vortrag

von Kirchenrat Dr. Kroner aus Stuttgart (1901)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November

1901:

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November

1901: |

Orthodoxe Kritik an den zu liberalen

Zuständen in Synagoge und Gemeinde (1902)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. September 1902: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. September 1902: |

50-jähriges Jubiläum des Israelitischen

Wohltätigkeitsvereines (1907)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. November 1907: "" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. November 1907: "" |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. November 1907: "Heilbronn, 30. Oktober. Der Israelitische

Wohltätigkeitsverein darf in diesen Tagen auf ein halbes Jahrhundert

seines Bestehens zurückblicken, das er in würdiger Weise feierte, zugleich