|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht:

"Synagogen im Rhein-Hunsrück-Kreis"

Laufersweiler (VG

Kirchberg, Rhein-Hunsrück-Kreis)

Laufersweiler (VG

Kirchberg, Rhein-Hunsrück-Kreis)

mit Büchenbeuren (VG Kirchberg,

Rhein-Hunsrück-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Bitte besuchen Sie auch die Website des Förderkreises Synagoge Laufersweiler

e.V.

www.synagoge-laufersweiler.de

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Laufersweiler bestand eine jüdische Gemeinde bis

1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts

zurück. 1748 wird berichtet, dass ein "fünfter" Jud im Ort

aufgenommen wurde.

Genaue Zahlen liegen jedoch erst aus dem 19. Jahrhundert vor:

1808 lebten 60 jüdische Personen in Laufersweiler (in acht Familien), 1847 waren es

101 (in 20 Familien), 1850 112 (davon 21 Männer, 21 Frauen und 70 Kinder), 1885 114

(16 % der Gesamteinwohnerschaft), 1889 110, 1899 160 (in 33 Haushaltungen). Die höchste Zahl jüdischer Einwohner

wurde 1895 mit 195 Personen erreicht (20 % der Gesamteinwohnerschaft).

Danach ging die Zahl durch Aus- und Abwanderung zurück. 1840 werden

an jüdischen Familienvorständen genannt: Joseph Gerson, Mayer Wittib

Frank, Joseph Löser, Wittib Straus, Michael Mayer, Mathias Mayer, Isaak Löser,

Simon Mayer, Jacob Mayer, Michael Frank, Adam Frank, Adam Maas, Adam Löser,

Michael Mayer II., Michael Heymann, Michael Gerson, David Gerson, Moses Fränkel

(damals Lehrer). Die jüdischen Familienväter waren überwiegend Viehhändler,

einige auch Metzger.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Elementar- beziehungsweise Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Elementar-

beziehungsweise Religionslehrer

angestellt, der teilweise zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war (zu

einzelnen Lehrern und Stellenausschreibungen unterschiedlicher Jahre, aus denen

auch die jeweiligen Gemeindevorsteher hervorgehen, siehe unten).

Von den jüdischen Lehrern werden seit den 1860er-Jahren unter anderem genannt

(vgl. weitere Namen unten zu den Ausschreibungen): ab 1859 Israel Grab,

wenig später bis 1867 Herz Levy, danach Mendel Maßbacher (bis 1871), 1871 bis

1881

Moses Eisenkrämer, 1884 bis 1886 Moritz May, 1889 bis 1895 Israel Voss

(unterrichtete 1893 an der Religionsschule der Gemeinde noch 22 Kinder), 1902

bis 1911 Julius Levy; 1932 Lehrer Bernhard Lehmann aus

Simmern unterrichtete 1932 in Laufersweiler noch 13 Kinder

aus der Gemeinde.

Vorsteher der jüdischen Gemeinde waren u.a.: 1886/1893 Isaak Frank I, B. Mayer

und Marx Heymann; um 1899 M. Joseph, Marx Heymann, J. Frank, A. Seliger; 1932 Joseph Heimann I, Isak Lösser und Salomon Mayer, dazu Vorsitzender der Repräsentanz

August Joseph.

Zahlen der jüdischen Gemeindemitglieder: 1893 200 Personen (in 30

Familien); 1897 159 Personen; 1899 160 (in 33 Familien); 1932 80 Personen (von

insgesamt 820 Einwohnern), dazu 5 in Buchenbeuren.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Vizefeldwebel

Julius Baum (geb. 26.6.1889 in Laufersweiler, gef. 27.10.1918), Julius Heimann

(geb. 20.5.1895 in Laufersweiler, gef. 13.7.1918), Edmund Mayer (geb. 2.9.1895

in Laufersweiler, gef. 25.9.1915) und Moritz Mayer (geb. 17.2.1890 in

Laufersweiler, gef. 5.4.1915).

Um 1925, als 75 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (8,3 % der

Gesamteinwohnerschaft), waren die Vorsteher der Gemeinde Simon Braun, Isaak

Löser, Mayer Frank. Zur Repräsentanz gehörten Isaak Frank, August Joseph,

Leopold Baum, Joseph Simon, Moses Meyer, Salomon Meyer, David Meyer, Isaak Kahn,

Bernhard Heimann. Zur jüdischen Gemeinde

gehörten auch die in Buchenbeuren lebenden jüdischen Personen (1925 und 1932:

je 5 Personen).

An jüdischen Vereinen bestanden der Verein Chewra Kadischa

(Beerdigungsverein, Männerverein, um 1889/97 unter Leitung von J. Frank I, B. Mayer und M.

Heymann, 1899/1905 unter Leitung von G. Mayer), der Verein Chewrat Noschim

(Frauenverein, 1889/93 unter Leitung der Frau von M. Heimann. 1905 unter Leitung

von Frau Löser); der Verein Geminches

Chassodim (Ziel: Unterstützung Armer und Kranker; 1932 Vorsitzender Emanuel

Frank) sowie der Israelitische

Frauenverein (Ziel: Unterstützung Hilfsbedürftiger; 1932 Vorsitzende Klara

Heimann).

Über die Zeit nach 1933 sind noch zusammenfassende Informationen zu

ergänzen; zu den Ereignissen beim Novemberpogrom 1938 siehe unten.

Die seit Ende der 1920er-Jahre letzten Mitteilungen in jüdischen Periodika zu

familiengeschichtlichen Ereignissen in Laufersweiler waren: Tpd von Jakob Löser

am 1.11.1927 (Israelitisches Familienblatt vom 24.11.1927; 80. Geburtstag von

Julius Seligmann am 4. Mai 1928 (Israelitisches Familienblatt vom 3.5.1928); Tod

der Frau von Bernhard Heimann (Israelitisches Familienblatt vom 7.12.1933);

Von den in Laufersweiler geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gerda (Gertrude) Ackermann geb. Kahn (1893),

Adolf Baum (1888), Karolina (Lina) Berney geb.

Löser (1890, vgl. Erinnerungsblatt

des "Aktiven Museums Spiegelgasse" Wiesbaden), Frieda Ermann geb. Meyer 1895), Elisabeth (Elsbeth) Frank (1903),

Fanny Frank geb. Kahn (1870), Isaak (Isaac) Frank (1865), Julius (Jules) Frank (1881), Chana

Gertner (1892), Else Händel geb. Löser (1900), Albert Hanau (1885), Hilde Hanau geb.

Löser (1892), Sara Klara Hanau geb. Mayer (1867, Foto des Grabsteines in

Gurs siehe unten), Gertrude Joseph geb. Hayum (1893), Max Joseph (1905), Ruth Josef

(1921), Sophie Kallmann geb. Baum (1899, "Stolperstein" in

Trier, Neustraße 92), Berta Levy geb. Heimann (1863), Magdalena (Lenchen) Löser geb.

Levi (1863), Sally Löwenstein (1887), Bernhard (Benni) Mayer

(1897), Eva Mayer (1929), Ferdinand Meyer (1883), Gerd Mayer (1930), Hedwig

Mayer (1896), Kurt Mayer (1937), Paula Mayer geb.

Franken (1901), Rosa Mayer (1895), Sally Mayer (1939), Ida Moxter geb. Mayer

(1894), Hildegard Papp geb. Frank (1895), Amalie Rosenthal geb. Baum (1886;

"Stolperstein" in Mörfelden), Emma Scholem geb. Sonnborn (1867), Ludwig (Lazarus) Scholem (1863), Gertrud Seelig geb. Hanau

(1922), Klara Tenzer geb. Rauner (1894), Moritz (Moses) Seiden-Tenzer (1890 oder

1894), Zacharias Weiler (1848).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der

jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters

/ Schochet

Die

ersten in den vorliegenden Quellen genannten Lehrer waren Elias Jacob

(1802 genannt), Aron Anschel (1804 genannt), Natan Isaac (bis

1825). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde noch in Privaträumen jüdischer

Häuser unterrichtet. 1825 bis 1837 war Lehrer Simon Scheuer in

der Gemeinde tätig (danach in Kirchberg/Hunsrück). Zu seiner Zeit

(um 1826/28) wurden Schulräume in dem vermutlich neuen Synagogengebäude

eingerichtet, das 1839 abgebrannt ist. Die nächsten Lehrer waren Moses

Fränkel (ab 1835; zu seiner Zeit besuchten 20 bis 25 Kinder die Schule). Er

wurde 1857 entlassen, die Stelle unter dem damaligen Gemeindevorsteher M.

Frank neu ausgeschrieben:

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1857:

"Offene Lehrerstelle. Bei der hiesigen israelitischen Gemeinde ist

die Stelle eine Religions- und Elementarlehrers und Kantors mit einem

jährlichen Gehalt von circa Thaler 150, freier Wohnung, freiem

Brennmaterial, nebst einigen Ländereien zum Bebauen und üblichen

Nebeneinkünften, vakant. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1857:

"Offene Lehrerstelle. Bei der hiesigen israelitischen Gemeinde ist

die Stelle eine Religions- und Elementarlehrers und Kantors mit einem

jährlichen Gehalt von circa Thaler 150, freier Wohnung, freiem

Brennmaterial, nebst einigen Ländereien zum Bebauen und üblichen

Nebeneinkünften, vakant.

Bewerber, welche hierzu befähigt sind, wollen sich an den Oberrabbiner

Herrn Dr. Auerbach in Bonn, oder an Herrn David Rothschild, Mitglied des

israelitischen Konsistoriums zu Simmern, wenden.

Laufersweiler (Regierungs-Bezirk Koblenz), 20. Juli 1857. Der Vorsteher

der israelitischen Gemeinde. M. Frank". |

| Anfang 1859 trat Israel Grab die

Stelle als Lehrer an, wenig später Herz Levy aus Hottenbach (1867

entlassen). Die Stelle wurde neu ausgeschrieben: |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1868: "Die

Synagogengemeinde Laufersweiler, Kreis Simmern, Regierungsbezirk Koblenz,

sucht einen jüdischen Elementar- und Religionslehrer und Vorsänger mit

einem jährlichen fixen Gehalt von 250 Talern nebst 50 Talern

Neben-Einkünften, 2 Klafter Holz, freie Wohnung und die Benützung

einiger Parzellen Ackerlandes. Die Stelle ist gleich zu besetzen.

Reflektierende belieben ihre Anmeldungen franko an Gottlieb Mayer I.

einzusenden. Der Vorstand der Synagogengemeinde. Isaac Frank

I." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1868: "Die

Synagogengemeinde Laufersweiler, Kreis Simmern, Regierungsbezirk Koblenz,

sucht einen jüdischen Elementar- und Religionslehrer und Vorsänger mit

einem jährlichen fixen Gehalt von 250 Talern nebst 50 Talern

Neben-Einkünften, 2 Klafter Holz, freie Wohnung und die Benützung

einiger Parzellen Ackerlandes. Die Stelle ist gleich zu besetzen.

Reflektierende belieben ihre Anmeldungen franko an Gottlieb Mayer I.

einzusenden. Der Vorstand der Synagogengemeinde. Isaac Frank

I." |

| Es folgte Mendel Maßbacher aus Gleicherwiesen (1868),

1871 - 1881 Moses Eisenkrämer. Zu seiner Zeit sollte die Schule

geschlossen werden, nachdem die Zahl der Schüler bereits stark

zurückgegangen war (siehe unten: Text

von 1877). 1881 wurde Eisenkrämer entlassen. Er blieb zunächst in

Laufersweiler und unterrichtete weiterhin sieben Kinder, während die

übrigen jüdischen Kinder die evangelische Schule besuchten. Wenig

später wechselte Moses Eisenkrämer nach Birkenfeld,

wo er bis zu seinem Tod 1919 als Lehrer blieb. Die

Lehrerstelle wurde 1881 als Religionslehrer-, nur noch fakultativ als Elementarlehrerstelle ausgeschrieben: |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1881: "Bis

zum 1. Juli dieses Jahres ist die hiesige Vorbeter- und

Religionslehrerstelle zu besetzten. Schächter erwünscht. Gehalt 450 Mark

nebst Nebenverdienst, welches mit dem Schächter-Einkommen circa auch Mark

200 einträgt. Ferner freie Wohnung und Benutzung einiger Stücke

Ackerland und Garten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1881: "Bis

zum 1. Juli dieses Jahres ist die hiesige Vorbeter- und

Religionslehrerstelle zu besetzten. Schächter erwünscht. Gehalt 450 Mark

nebst Nebenverdienst, welches mit dem Schächter-Einkommen circa auch Mark

200 einträgt. Ferner freie Wohnung und Benutzung einiger Stücke

Ackerland und Garten.

Als Elementarlehrer würde die Gemeinde außer angegebenem Gehalt noch

circa bis zu 150 Mark bewilligen.

Der Vorstand der Synagoge-Gemeinde Laufersweiler. Isaac Frank

I." |

| Lehrer Eisenkrämer konnte seine Entlassung

nicht ganz akzeptieren, in einer erneuten Anzeige eine Woche nach der

obigen war zu lesen: |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1881: "Die

hiesige Vorbeter- und Religionslehrerstelle ist sofort zu besetzen.

Schächter erwünscht. Gehalt Mark 450 nebst Nebenverdienst, welches mit

dem Schächter-Einkommen auch ca. Mark 200 einträgt. Ferner freie Wohnung

und Benutzung einiger Stücke Ackerland und Garten. Als Elementarlehrer

würde die Gemeinde außer angegebenem Gehalt noch ca. bis zu Mark 150

bewilligen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1881: "Die

hiesige Vorbeter- und Religionslehrerstelle ist sofort zu besetzen.

Schächter erwünscht. Gehalt Mark 450 nebst Nebenverdienst, welches mit

dem Schächter-Einkommen auch ca. Mark 200 einträgt. Ferner freie Wohnung

und Benutzung einiger Stücke Ackerland und Garten. Als Elementarlehrer

würde die Gemeinde außer angegebenem Gehalt noch ca. bis zu Mark 150

bewilligen.

Die von dem hiesigen, bisherigen Lehrer Eisenkrämer inserierte Äußerung

Nr. 2110 des 'Israelit', dass nur die 'Minorität' seine Gegenpartei sei

und deshalb die Lehrerstelle nicht zur Neubesetzung gelangen könne,

müssen wir entschieden als unwahr erklären, da die Gemeinde dessen

Kündigung einstimmig beschlossen; daher eine Neubesetzung der

Lehrerstelle von der ganzen Gemeinde baldigst gewünscht wird.

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde Laufersweiler. Marx Joseph, Bernhard

Mayer, Isaak Simon I." |

| Mit den Stellenbesetzungen in den

1880er-Jahren hatte die Gemeinde wenig Glück. Mehrere Lehrer lösten

einander, teils nach nur wenigen Monaten in der Gemeinde ab. 1882

begann man überraschenderweise die Stelle wieder als Elementarlehrerstelle

auszuschreiben. Überlegungen bestanden in der Gemeinde, die jüdische

Elementarschule wieder einzurichten. |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1882:

"Die Elementarlehrer- und Kantorstelle der Synagogen-Gemeinde zu

Laufersweiler, Reg.-Bez. Koblenz ist zu besetzen. Schächter erwünscht.

Reflektierende belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse und

Qualifikations-Atteste bei dem Vorstand zu melden. Gehalt nach

Übereinkommen. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1882:

"Die Elementarlehrer- und Kantorstelle der Synagogen-Gemeinde zu

Laufersweiler, Reg.-Bez. Koblenz ist zu besetzen. Schächter erwünscht.

Reflektierende belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse und

Qualifikations-Atteste bei dem Vorstand zu melden. Gehalt nach

Übereinkommen.

Laufersweiler, 18. Februar 1882. Der Vorstand. Marx Joseph. Bernhard

Mayer." |

| Zwischen 1882 und 1889 waren die

Lehrer: Wolf Lotheim aus Niedenstein, Hirsch Hornik, 1884 bis

1886 Moritz May aus

Geldersheim (ab 1886 in Rhaunen), Levy Nußbaum aus Burghaun

(Zwei Artikel zum weiteren Lebenslauf von Levy Nußbaum siehe auf

Seite Burghaun). Die Ausschreibungen der Jahre 1884, 1887 und 1889 bezogen sich wieder auf eine reine Religionslehrerstelle: |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1884:

"Die Stelle als Religionslehrer der Synagogen-Gemeinde Laufersweiler.

Regierungsbezirk Koblenz, wird zum 1. April vakant. Reflektierende

belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse etc. an den Vorstand zu

melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1884:

"Die Stelle als Religionslehrer der Synagogen-Gemeinde Laufersweiler.

Regierungsbezirk Koblenz, wird zum 1. April vakant. Reflektierende

belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse etc. an den Vorstand zu

melden.

Laufersweiler, den 1. Februar 1884. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde. Isak

Frank I. |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887:

"Die hiesige Religionslehrer-, Kantor- und Schächterstelle ist

baldigst zu besetzen. Fixer Gehalt Mark 600 nebst Mark 300 Nebenverdienste

und freier Wohnung. Reflektierende, nur Unverheiratete, belieben sich

unter Beifügung ihrer Zeugnisse zu melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887:

"Die hiesige Religionslehrer-, Kantor- und Schächterstelle ist

baldigst zu besetzen. Fixer Gehalt Mark 600 nebst Mark 300 Nebenverdienste

und freier Wohnung. Reflektierende, nur Unverheiratete, belieben sich

unter Beifügung ihrer Zeugnisse zu melden.

Laufersweiler, 26. Juli 1887.

Der Synagogenvorstand: Isaak Frank I. Marx Heimann." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1889:

"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Kantordienst und

Schechita (Schächten), ist zu besetzen. Fixes Gehalt Mark 600 und Mark

300 Neben-Einkünfte und freie Wohnung. Bewerber belieben sich unter

Beifügung ihrer Zeugnisse an den Synagogen-Vorstand zu melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1889:

"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Kantordienst und

Schechita (Schächten), ist zu besetzen. Fixes Gehalt Mark 600 und Mark

300 Neben-Einkünfte und freie Wohnung. Bewerber belieben sich unter

Beifügung ihrer Zeugnisse an den Synagogen-Vorstand zu melden.

Laufersweiler, im Februar 1889.

Der Synagogen-Vorstand Marx

Heimann". |

| Auf diese Ausschreibung hin konnte Israel

Voss aus Kerpen bei Köln angestellt werden. Er blieb bis 1895, danach

kamen in wiederum rascher Folge hintereinander Aron Katz aus

Waldgirmes, Hermann Ehrmann, Arnold Seliger aus

Gemünden

(Unterfranken), Max Levite, Isidor Popper aus Böhmen. |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1897:

"Die hiesige Stelle als Religionslehrer, Kantor und Schochet ist

sofort zu besetzen, eventuell bis zum 1. Oktober. Jährliches Gehaltsfixum

800 Mk. nebst ca. 300 Mk. Nebenverdienst. Reflektierende wollen ihre

Zeugnisse, sowie seminaristischen Prüfungs-Nachweis einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1897:

"Die hiesige Stelle als Religionslehrer, Kantor und Schochet ist

sofort zu besetzen, eventuell bis zum 1. Oktober. Jährliches Gehaltsfixum

800 Mk. nebst ca. 300 Mk. Nebenverdienst. Reflektierende wollen ihre

Zeugnisse, sowie seminaristischen Prüfungs-Nachweis einsenden.

Laufersweiler, 2. Mai 1897. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde:

Marx Joseph." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1901:

"Die hiesige Religionslehrer & Kantorstelle ist bis zum 1.

Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst

und freier Wohnung. Bewerber, welche auch Schochet sein sollen, müssen im

Besitze von Elementarlehrerzeugnissen sein und wollen mit Beifügen der

Zeugnisse sich beim Vorstand melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1901:

"Die hiesige Religionslehrer & Kantorstelle ist bis zum 1.

Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst

und freier Wohnung. Bewerber, welche auch Schochet sein sollen, müssen im

Besitze von Elementarlehrerzeugnissen sein und wollen mit Beifügen der

Zeugnisse sich beim Vorstand melden.

Laufersweiler, 7. August (1901).

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1902: "Die

hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle ist bis zum 1. September oder 1.

Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst

und freier Wohnung. Bewerber müssen im Besitz von Elementarlehrer-Zeugnissen

und Schochet sein und wollen mit Einfügung der Zeugnisse sich beim

Vorstand melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1902: "Die

hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle ist bis zum 1. September oder 1.

Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst

und freier Wohnung. Bewerber müssen im Besitz von Elementarlehrer-Zeugnissen

und Schochet sein und wollen mit Einfügung der Zeugnisse sich beim

Vorstand melden.

Laufersweiler, 29. Juni (1902).

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde." |

| Auf letztere Anzeige hin folgte im September

1902 Julius Levy aus Illingen als Lehrer in Laufersweiler. Er blieb

bis 1911 in der Gemeinde. |

Lehrerkonferenz mit nur geringer

Beteiligung (1868)

Artikel

in der Zeitschrift "Der jüdische Lehrer" vom 2. September 1868: "Laufersweiler

im Hunsrück, 13. August. Zu der heute hier anberaumten Konferenz hatten

sich nur Lehrer W. Katz aus Hottenbach,

H. Levy, früherer Lehrer hier, M. Eppstein aus

Kirchberg, v. d. Walde aus

Wittlich, J. Eppstein aus

Gemünden und Laser aus

Sohren eingefunden. Diese beschlossen: Wir

seben ein, dass die Beteiligung der Herren Kollegen in hiesiger Gegend eine

viel zu geringe ist und müssten unser begonnenes Werk aufgeben, wenn wir

nicht hofften, dass unsere Kollegen der Bezirke Trier und Koblenz sich in

größerer Anzahl, als bisher uns anschließen, damit wir mit diesen einen

Bezirksverein bilden, der sich dann, sobald er lebensfähig geworden, einem

größeren Vereine anschließt. Artikel

in der Zeitschrift "Der jüdische Lehrer" vom 2. September 1868: "Laufersweiler

im Hunsrück, 13. August. Zu der heute hier anberaumten Konferenz hatten

sich nur Lehrer W. Katz aus Hottenbach,

H. Levy, früherer Lehrer hier, M. Eppstein aus

Kirchberg, v. d. Walde aus

Wittlich, J. Eppstein aus

Gemünden und Laser aus

Sohren eingefunden. Diese beschlossen: Wir

seben ein, dass die Beteiligung der Herren Kollegen in hiesiger Gegend eine

viel zu geringe ist und müssten unser begonnenes Werk aufgeben, wenn wir

nicht hofften, dass unsere Kollegen der Bezirke Trier und Koblenz sich in

größerer Anzahl, als bisher uns anschließen, damit wir mit diesen einen

Bezirksverein bilden, der sich dann, sobald er lebensfähig geworden, einem

größeren Vereine anschließt.

Behufs dessen soll dies, gleichzeitig als ein Aufruf gelten, in welchem die

Herrn Kollegen aus den genannten Bezirken und diejenigen aus dem

Birkenfeld'schen aufgefordert werden, sich bei dem Unterzeichneten zu

melden, ob sie gewillt sind, sich an der noch näher zu bestimmenden

Konferenz zu beteiligen.

Ebenso, wie wir lobend erwähnen müssen, dass Lehrer Levy, trotzdem er jetzt

Privatmann ist, sich noch recht warm der Sache annimmt und keine Kosten

scheute, uns den Aufenthalt in Laufersweiler angenehm zu machen - müssen wir

das Benehmen der Kollegen M. und C. aus Ph. tadeln, welche beide aus rein

egoistischen Gründen der Konferenz fern blieben.

Doch alles dies darf uns nicht abschrecken, wir dürfen den Mut nicht

verlieren das begonnene Werk zu fördern, sondern im Vertrauen am Gott und

unsere gute Sache hoffen wir, dass recht viele Kollegen von Rhein und Nahe,

von Mosel und Saar sich hier melden und uns ihre Hilfe zusagen.

Kirchberg, den 16. August 1868.

M. Eppstein, Lehrer." |

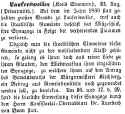

Artikel aus der Zeit des Lehrers Moses Eisenkrämer (Foto aus Buch von

Johann s.Lit. S. 23)

Artikel aus der Zeit des Lehrers Moses Eisenkrämer (Foto aus Buch von

Johann s.Lit. S. 23)

Von den Aktivitäten christlicher

Judenmissionare in Laufersweiler - Bericht des jüdischen Lehrers Moses Eisenkrämer 1874

Bericht

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1874:

"Korrespondenz - Treiben der Missionare. Laufersweiler, 2. Oktober.

Erlauben Sie mir, darauf aufmerksam zu machen, dass die (Kölner)

Missionare der Judenbekehrung wieder ganz frisch ihr Unweisen treiben, und

zwar auf ganz ungenierte Weise, wobei sie besonders dem Unwissenden zu

imponieren suchen, wie folgender Fall beweisen wird. Bericht

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1874:

"Korrespondenz - Treiben der Missionare. Laufersweiler, 2. Oktober.

Erlauben Sie mir, darauf aufmerksam zu machen, dass die (Kölner)

Missionare der Judenbekehrung wieder ganz frisch ihr Unweisen treiben, und

zwar auf ganz ungenierte Weise, wobei sie besonders dem Unwissenden zu

imponieren suchen, wie folgender Fall beweisen wird.

Heute vor achte Tagen, am Rüsttage des Laubhüttenfestes, kam ein Fremder

in einem hiesigen jüdischen Wirtshause an und frug, ob er während der

Feiertage hier logieren könne. Der Wirt bejahte, wusste aber nicht,

wofür er ihn halten solle; denn obwohl er viel hebräisch sprach, wollte

er doch nicht Jude sein. Trotzdem verlangte er beim Nachtessen mit in der Sukka

(Laubhütte) zu essen. Hier kramte er nun viel Gelehrsamkeit aus, sodass

der Wirt und einige Nachbarn, welche hinzukamen, ihn für einen 'Lamden'

hielten. Er erkundigte sich nach der religiösen Richtung der Gemeinde,

und als er merkte, dass sie eine orthodoxe sei, äußerte er, morgen (1.

Tag Sukkot) in der Synagoge predigen zu wollen. Mein guter Mann kam nun

wirklich in die Synagoge; das Predigen wurde ihm aber natürlich nicht

gestattet.

Nach Beendigung des Gottesdienstes stellte er sich mir als Lehrer vor, und

nach einigen Worten steuerte er sofort auf sein Ziel (Bekehrungsversuche)

zu. So behauptete er u.a., um die Erbsünde zu beweisen, vor dem

Sündenfall habe die Erde Alles von selbst hervorgebracht, ohne

menschliche Beihülfe, das Weib habe beim Gebühren keine Schmerzen gehabt

und dergleichen Unsinn mehr.

Ich erwiderte ungefähr (kurz angedeutet), dass er die Bibel besser

studieren möge, wo es heißt: 'sie zu bearbeiten und zu bewahren'

(1. Mose 2,15). Er: la'awda heißt 'bedienen', nicht 'bearbeiten'. Ins

Lächerliche hieraus ziehend, sagte ich: 'Bringen Sie der Madam Erde

gefälligst ein Glas Wasser usw. usw.'. 'Ferner hat |

hat Eva erst nach dem Sündenfall geboren und nicht vor demselben.' Nach

mehreren solchen, auch naturwissenschaftlichen Hieben ging er von mir weg.

Von Wissenschaft, Naturlehre etc. will er nichts wissen. Die Tora, sagte

er, um den Ungebildeten zu gewinnen, stehe höher, als alle Wissenschaft.

Auch ließ er merken, dass er lieber mit Lehmann'schen (= Orthodoxen) als

mit Philippson'schen Geistern (= Liberalen) zu tun habe. Etwas später

hörte ich, dass er vor der Wohnung des Herrn Vorstehers predige. Mit

einem Kollegen, Hermann Levy, gegenwärtig in Ferien hier, ging ich denn

auch hin, um ihn zu trümpfen und sein Spiel zu verderben.

hat Eva erst nach dem Sündenfall geboren und nicht vor demselben.' Nach

mehreren solchen, auch naturwissenschaftlichen Hieben ging er von mir weg.

Von Wissenschaft, Naturlehre etc. will er nichts wissen. Die Tora, sagte

er, um den Ungebildeten zu gewinnen, stehe höher, als alle Wissenschaft.

Auch ließ er merken, dass er lieber mit Lehmann'schen (= Orthodoxen) als

mit Philippson'schen Geistern (= Liberalen) zu tun habe. Etwas später

hörte ich, dass er vor der Wohnung des Herrn Vorstehers predige. Mit

einem Kollegen, Hermann Levy, gegenwärtig in Ferien hier, ging ich denn

auch hin, um ihn zu trümpfen und sein Spiel zu verderben.

Als wir kamen, war fast wirklich die ganze Gemeinde (Männer und

Jünglinge) um ihn versammelt und hörten andächtig schweigend zu. Er

erklärte eben, wir hätten zu viele Mizwoth (Gebote); und da wir

dieselben nicht mehr alle halten könnten, seien wir keine echte Juden

mehr, müssten deshalb eine Sühne (Christus) haben. Ich ließ ihn seine

gelehrten Schlussfolgerungen nicht zu Ende führen, sondern gab ihm die

bekannte Hillel'sche Antwort, dass wir Juden sein könnten, wenn wir das

Gebot der Nächstenliebe hielten; ja, wer nur an den einen Gott

glaubt, ist Jude. Aber der Jude kann nie und nimmer an eine dreiteilige

Gottheit glauben.

Nun kritisierte er unsere Gebete, Zeremonien etc. Besonders ging er auf

die Mizwah von Sukka (Gebot zum Bau der Laubhütte) selber

ein, wollte beweisen aus der Piutstelle: 'Achte die Mizwoth von Sukka

nicht gering, denn sie ist so wichtig wie alle anderen Mizwoth', dass wir

eben heutzutage die Mizwoth nicht mehr verständen. Herr Levy hat ihm klar

bewiesen, dass er nichts davon versteht, und dass der Pajtan mit

Recht diesen Ausspruch getan, weil uns die Sukka auf den alleinigen Schutz

Gottes verweist etc. Er ist dermaßen be- und geschlagen worden, dass er,

nachdem er einen vermeintlichen Trumpf aus Jesaja 53 aufgespielt, sofort

entschlüpfte, ohne eine Erwiderung abzuwarten.

Nun waren seine Hoffnungen und Absichten hier total vereitelt. Er wollte

die Feiertage (wenigstens zwei Tage) hier bleiben (die hiesige Gemeinde

war ihm jedenfalls als lohnend für seine Absichten geschildert worden),

und nun machte er sich sofort am ersten Tage nach dem Mittagessen aus dem Staube.

Er machte mir vorher noch einen Abschiedsbesuch und nannte sich

Rosenstrauch aus Köln, wogegen ich erwiderte, dass er, meiner Meinung

nach, ein getaufter Jude und Pastor Arenfeld aus Köln sei. A. nannte er

sich auch beim Wirte. - Ich riet ihm noch, er solle doch lieber in große

Städte gehen, z.B. nach Berlin, und dort, wo selbst evangelische

Geistliche die Dogmen der christlichen Kirche anfechten, predigen; aber

die Juden fernerhin mit seinem dummen Kram nicht mehr behelligen.

Dass er jüdischen unbebildeten Leuten imponiert, sie selbst frappiert,

ist sicher, denn er spricht das Hebräische nach polnisch-deutschem

Dialekt, nicht portugiesisch, wie es auf höhern Schulen gelehrt wird.

Auch ist er in allen rabbinischen Schriften ziemlich bewandert, gerade ein

Beweis, dass er ein getaufter Jude ist. Bei dieser Gelegenheit habe ich

auch endlich durchgesetzt, was ich schon öfter beantragt, dass die

Londoner Chamoschim endlich abgeschafft und durch die

Philippson'sche (Bibelanstalt) ersetzt werden. Eisenkrämer,

Lehrer" |

Der jüdische Lehrer Moses Eisenkrämer wird 1875

zeitweise Verwalter der

evangelischen Schule

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Juni

1875: "Laufersweiler (Rheinland), 4. Juni (1875). Angeregt durch die

Korrespondenz aus Laasphe in Nr. 23 Ihrer geschätzten Zeitung erlaube ich

mir, Ihnen denselben Fall von hier mitzuteilen. Hier ist ein junger

evangelischer Lehrer, der im Herbste 1873 seinen sechswöchentlichen

Dienst abzudienen hatte. Seine Schule wurde damals von einem benachbarten

evangelischen Lehrer verwaltet. In hiesigem Orte befindet sich noch eine

katholische und eine jüdische Schule.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Juni

1875: "Laufersweiler (Rheinland), 4. Juni (1875). Angeregt durch die

Korrespondenz aus Laasphe in Nr. 23 Ihrer geschätzten Zeitung erlaube ich

mir, Ihnen denselben Fall von hier mitzuteilen. Hier ist ein junger

evangelischer Lehrer, der im Herbste 1873 seinen sechswöchentlichen

Dienst abzudienen hatte. Seine Schule wurde damals von einem benachbarten

evangelischen Lehrer verwaltet. In hiesigem Orte befindet sich noch eine

katholische und eine jüdische Schule.

Ende Mai dieses Jahres musste der evangelische Lehrer zur Schießübung.

Nun fragte es sich, wer wird die Schule verwalten? Unser Herr

Bürgermeister schlug des Kostenpunkts wegen den katholischen Lehrer vor;

die Verwaltung wird aus dem Gemeindesäckel extra vergütet. Da nun der katholische

Lehrer von der Zivil-Gemeinde besoldet wird, hätte er es umsonst tun

müssen. Der Herr Kreisschulinspektor ließ aber durch den

Lokalschulinspektor (beide sind evangelisch Geistliche) mich bitten, die

Verwaltung zu übernehmen. Im Falle, dass ich sie nicht übernehmen wolle,

würde er (der Kreisschulinspektor) mir es als mein Schulinspektor

befehlen. Ich übernahm die Verwaltung natürlich freiwillig. Daraus ist

zu ersehen, dass doch nach und nach das Licht der Aufklärung und der

wahren Humanität überall siehen wird. Eisenkrämer" |

Zur Frage nach der Schließung der jüdischen Elementarschule 1877

Bericht

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Dezember

1877: "Laufersweiler, im Dezember (1877). Die 'Allgemeine Zeitung des

Judentums' hat in ihrem langen Bestande stets nach dem Standpunkte der

Unparteilichkeit gestrebt, besonders auch aus der Ansicht heraus, dass,

wer wirklich bessern will, die Aufdeckung der wahren Ursachen einer

Erscheinung nicht scheuen dürfe. Darum gestatte ich mir auch folgende

Bemerkung. Als vor einiger Zeit die Aufhebung einiger jüdischer

Elementarschulen gemeldet wurde, zog man daraus einen Vorwurf für die

staatlichen Behörden, von denen schließlich diese Aufhebung ausgegangen

sei. Ich maße mir nicht an zu wissen, welche die Motive in den einzelnen

Fällen gewesen. Aber ein Vorgang am hiesigen Platze belehrte mich, dass

die Beseitigung einer solchen Anstalt bisweilen von jüdischer Seite

selbst ausgeht, und der staatlichen Behörde ein anderer Weg gar nicht

möglich ist. Die hiesige jüdische Elementarschule, mit welcher sowohl

der Lokal- und Kreisschulinspektor als auch die Gemeinde völlig zufrieden

waren, wurde im August dieses Jahres von Herrn Schul- und Regierungsrat Stiehl

aus Koblenz besucht; der Erfolg des Unterrichts genügte ihm vollständig,

aber die Einrichtung der Schule desto weniger, da beinah sämtliche in den

neuen Bestimmungen vorgeschriebene Lehrmittel fehlten. Es kam daher

kürzlich durch den Kreisschulinspektor die Aufforderung an den

israelitischen Vorstand, die fehlenden Sachen binnen vier Wochen

anzuschaffen. Was tat dieser nun? Er gab eigenmächtig das Gesuch ab, die

Schule aufzuheben. Niemand wusste hierum, und Lehrer und Gemeinde

erhielten davon erst durch ein Schreiben des Kreisschulinspektors Kunde,

durch welches die Schule dem Antrage des Vorstehers gemäß aufgehoben

wurde. Weder die anderen Vorsteher, noch die Repräsentanten wussten ein

Wörtchen davon. Dennoch erhob sich kein Widerspruch. Diejenigen, die

außen stehen und von diesem Vorgange keine Kenntnis haben, werden wieder

eine Tendenz der staatlichen Behörden darin erblicken, die doch gar nicht

anders verfahren konnte, und ich meine, es sei nur nützlich, eine solche

falsche Voraussetzung zu beseitigen. Das Motiv des Vorstehers ist leicht

zu erkennen. Die hiesige Gemeinde zählte 22 steuerfähige Familien. Wie

es in kleineren Gemeinden zu geschehen pflegt, gibt es da zu einer Zeit

eine größere Anzahl schulpflichtiger Kinder, die allmählich abnimmt und

erst in einer späteren Zeit wieder zunimmt, da der Anwachs nicht gleich

wieder vor sich geht. So zählte unsere Schule vor acht Jahren 45

Zöglinge, gegenwärtig nur 25. Das hierdurch verminderte Schulgeld machte

den Zuschuss aus der Gemeindekasse größer. Anstatt nun zu beachten,

dass, wenn die Schule sonst in gutem Zustande, der Unterricht bei einer

geringeren Schülerzahl nur um so erfolgreicher ist, scheuen die Familien,

die keine schulpflichtigen Kinder haben, den Mehranspruch der

Gemeindekasse und ziehen es vor, keine Schule zu haben; können doch die

Kinder durch irgend ein hergewandertes Subjekt notwendig 'oren' (beten)

lernen und aller übrige Religionsunterricht ist ja überflüssig. Wie

gesagt, man darf bei Betrachtung der Vorfälle nicht eher urteilen, als

bis man die Sachlage genauer kennen gelernt hat." Bericht

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Dezember

1877: "Laufersweiler, im Dezember (1877). Die 'Allgemeine Zeitung des

Judentums' hat in ihrem langen Bestande stets nach dem Standpunkte der

Unparteilichkeit gestrebt, besonders auch aus der Ansicht heraus, dass,

wer wirklich bessern will, die Aufdeckung der wahren Ursachen einer

Erscheinung nicht scheuen dürfe. Darum gestatte ich mir auch folgende

Bemerkung. Als vor einiger Zeit die Aufhebung einiger jüdischer

Elementarschulen gemeldet wurde, zog man daraus einen Vorwurf für die

staatlichen Behörden, von denen schließlich diese Aufhebung ausgegangen

sei. Ich maße mir nicht an zu wissen, welche die Motive in den einzelnen

Fällen gewesen. Aber ein Vorgang am hiesigen Platze belehrte mich, dass

die Beseitigung einer solchen Anstalt bisweilen von jüdischer Seite

selbst ausgeht, und der staatlichen Behörde ein anderer Weg gar nicht

möglich ist. Die hiesige jüdische Elementarschule, mit welcher sowohl

der Lokal- und Kreisschulinspektor als auch die Gemeinde völlig zufrieden

waren, wurde im August dieses Jahres von Herrn Schul- und Regierungsrat Stiehl

aus Koblenz besucht; der Erfolg des Unterrichts genügte ihm vollständig,

aber die Einrichtung der Schule desto weniger, da beinah sämtliche in den

neuen Bestimmungen vorgeschriebene Lehrmittel fehlten. Es kam daher

kürzlich durch den Kreisschulinspektor die Aufforderung an den

israelitischen Vorstand, die fehlenden Sachen binnen vier Wochen

anzuschaffen. Was tat dieser nun? Er gab eigenmächtig das Gesuch ab, die

Schule aufzuheben. Niemand wusste hierum, und Lehrer und Gemeinde

erhielten davon erst durch ein Schreiben des Kreisschulinspektors Kunde,

durch welches die Schule dem Antrage des Vorstehers gemäß aufgehoben

wurde. Weder die anderen Vorsteher, noch die Repräsentanten wussten ein

Wörtchen davon. Dennoch erhob sich kein Widerspruch. Diejenigen, die

außen stehen und von diesem Vorgange keine Kenntnis haben, werden wieder

eine Tendenz der staatlichen Behörden darin erblicken, die doch gar nicht

anders verfahren konnte, und ich meine, es sei nur nützlich, eine solche

falsche Voraussetzung zu beseitigen. Das Motiv des Vorstehers ist leicht

zu erkennen. Die hiesige Gemeinde zählte 22 steuerfähige Familien. Wie

es in kleineren Gemeinden zu geschehen pflegt, gibt es da zu einer Zeit

eine größere Anzahl schulpflichtiger Kinder, die allmählich abnimmt und

erst in einer späteren Zeit wieder zunimmt, da der Anwachs nicht gleich

wieder vor sich geht. So zählte unsere Schule vor acht Jahren 45

Zöglinge, gegenwärtig nur 25. Das hierdurch verminderte Schulgeld machte

den Zuschuss aus der Gemeindekasse größer. Anstatt nun zu beachten,

dass, wenn die Schule sonst in gutem Zustande, der Unterricht bei einer

geringeren Schülerzahl nur um so erfolgreicher ist, scheuen die Familien,

die keine schulpflichtigen Kinder haben, den Mehranspruch der

Gemeindekasse und ziehen es vor, keine Schule zu haben; können doch die

Kinder durch irgend ein hergewandertes Subjekt notwendig 'oren' (beten)

lernen und aller übrige Religionsunterricht ist ja überflüssig. Wie

gesagt, man darf bei Betrachtung der Vorfälle nicht eher urteilen, als

bis man die Sachlage genauer kennen gelernt hat." |

Artikel von Lehrer Moritz May (1887; 1884 bis 1886

Lehrer in Laufersweiler, ab August 1886

in Rhaunen) - ein bayerischer Lehrer in den Mühlen der preußischen

Behörden

Anmerkung: Moritz May stammte aus dem unterfränkischen Geldersheim

bei Schweinfurt.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Februar 1887: "Rhaunen,

14. Februar (1887). Ich erlaube mir, die Spalten Ihres geschätzten

Blattes in einer für dessen Leserkreis interessantes Unikum in etwas

ausgiebiger Weise in Ansprach zu nehmen; und hat dieses Unikum für meine

bayerischen Landesbrüder große Wichtigkeit, es gibt nämlich das das

Thema des Liedes: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Februar 1887: "Rhaunen,

14. Februar (1887). Ich erlaube mir, die Spalten Ihres geschätzten

Blattes in einer für dessen Leserkreis interessantes Unikum in etwas

ausgiebiger Weise in Ansprach zu nehmen; und hat dieses Unikum für meine

bayerischen Landesbrüder große Wichtigkeit, es gibt nämlich das das

Thema des Liedes:

Was ist des Deutschen Vaterland? einen eigentümlichen

Aufschluss:

Zur Sache! Ich wurde laut Dekret der Hohen Königlichen Regierung zu

Koblenz nach Einsendung meiner Zeugnisse über Führung und Qualifikation,

unbeanstandet im August 1884 als israelitischer Lehrer, Kantor und

Schächter im Orte Laufersweiler

genehmigt; fungierte hier mit bestem Erfolge laut Zeugnis zwei volle

Jahre. Im August 1886 bezog ich in gleicher Eigenschaft die eine Stunde

entfernt liegende Stelle zu Rhaunen auf dem Hunsrück. Am 13. August 1886

reichte ich meine Zeugnisse mit einem Gesuche an die Hohe Königliche

Regierung zu Trier um Genehmigung beim hiesigen Bürgermeisteramt ein, am

20. Oktober kam eine Verfügung der Königlichen Regierung an, dass in

Folge der Landratlichen Randbemerkung vom 30. September (47 Tage später)

auf Grund des § 71 Abschnitt II des Gesetzes für die Judenschaft vom 23.

Juli 1847 die Genehmigung versagt wird. Das Gesetz lautet:

Dass alle Nichtpreußen als Ausländer betrachtet und als israelitische

Kultusbeamte nicht zugelassen werden. Auf meine sofortige Rekursbeschwerde,

die ich statt direkt an den Königlichen Ober-Präsidenten nach Koblenz zu

machen irrtümlich an das Königliche Preußische Kultusministerium

richtete, dann später auf eine an den Ober-Präsidenten eigens nochmals

gerichtete Beschwerde und Bitte um Aufhebung besagter mir undenkbaren

Verfügung, habe ich auch nicht eine einzige Beantwortung erhalten.

Zweimal wiederholte ich sowohl beim Ober-Präsidenten als auch beim

Kultusminister meine Bitte, aber stets ohne Erfolg, stets das permanente Schweigen.

Endlich, als ich mich um Hilfe an den deutschen Reichskanzler gewendet,

bekam ich einige Tage darauf vom Kultusminister Nachricht, dass die

'Erörterungen noch nicht geschlossen seien. Dieses geschah im Monat

Dezember; seit dieser Zeit habe ich noch weiteres Stillschweigen trotz

wiederholter Anfrage beim Minister und beim Ober-Präsidenten zu

verzeichnen. Heute habe ich mich nochmals an den deutschen Reichskanzler

gewendet um Abhilfe respektive Beschleunigung. Auch habe ich, als Seine

Königliche Hoheit Prinz Luitpold von Bayern in Berlin war, mich an

denselben um Intervention gewendet, aber auch ohne Erfolg und ohne

Antwort. Bezeichnend ist noch, dass in den Regierungsbezirken Koblenz,

Düsseldorf und Wiesbaden überall 'Bayern' als israelitischer Lehrer und

Kultusbeamte angestellt und genehmigt sind. Ich frage nun: was ist des

Deutschen Vaterland nach der Ansicht der Regierung von Trier? Der Artikel

3 der deutschen Reichsverfassung sagt, dass Angehörige der Bundesstaaten

nicht als Ausländer betrachtet werden. Wer gibt mir einen Rat, was zur

Beschleunigung der Sache zu tun wäre? Für eine andere Stelle kann ich

mich nicht melden, weil der Oberpräsident in Koblenz meine Zeugnisse

(/Originale) mir noch nicht returniert hat.

Mein Vertrag ist zwar nach Ansicht des Königlichen Amtsgerichts auf Grund

des § 1184 des Cod.Cop. nicht ungültig, allein die Mitglieder der

israelitischen Religionsgesellschaft hier sind der Ansicht, wenn nicht

gedient wird, brauche man nicht zu zahlen, und haben zum Teil die Berufung

an das Königliche Landgericht Trier ergriffen. Wie es mir nun mit meiner

aus 6 Köpfen bestehenden Familie ohne Einkommen, fern von der Heimat

(nach Ansicht der Regierung zu Trier im fremden Lande), ohne

Existenzmittel zumute sein mag und ist, kann sich kein Mensch denken. Es

ist bezeichnend, dass der hiesige Bürgermeister auf strenge Befolgung der

Verfügung der Königlichen Regierung sieht. Er hat schon, als er

erfahren, dass ich während des Ablesens der heiligen Thora dem Vorleser

Fehler korrigiert, eigens den Polizeisergeanten am Sabbat-Morgen in die

Synagoge gesendet, welcher auch die ganze Dauer des Gottesdienstes dort

blieb. Derselbe hatte den Auftrag, sobald ich dieses Verbrechen nochmals

beginne, das als Kultusbeamtendienst angesehen werde, mich aus der

Synagoge gewaltsamer Weise zu entfernen. Ich habe alles Möglich, was in

meinen Kräften stand, getan, nun bitte ich alle meine Landsleute, alle

Bayern, die einigermaßen etwas

Einfluss |

haben,

für mich einzutreten und zu intervenieren. Herr Wirklicher Geheimer

Medizinalrat Dr. Kristeller, Vorstand des israelitischen Gemeindebundes,

wollte sich nach der mir von Herrn Oberrabbiner Dr. Zuckermandel in Trier

zugegangenen Mitteilung für mich verwenden, mehr weiß ich nicht? Wer

ratet und hilft mir und wer löst mir das Rätsel? Moritz May, Lehrer." haben,

für mich einzutreten und zu intervenieren. Herr Wirklicher Geheimer

Medizinalrat Dr. Kristeller, Vorstand des israelitischen Gemeindebundes,

wollte sich nach der mir von Herrn Oberrabbiner Dr. Zuckermandel in Trier

zugegangenen Mitteilung für mich verwenden, mehr weiß ich nicht? Wer

ratet und hilft mir und wer löst mir das Rätsel? Moritz May, Lehrer." |

Anzeige von Religionslehrer Isidor Popper (1902)

Hinweis: Isidor Popper stammte aus Böhmen. Auf Grund seiner Anzeige fand er eine

Anstellung in Hellstein, wo er am 15. Juli

1902 eingestellt wurde. Wie lange er in Hellstein tätig blieb, ist nicht

bekannt. - Nach der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung" vom 20. Oktober

1927 S. 311f wurde im September 1927 eine Trauerfeier zum Gedenken an Isidor

Popper abgehalten. Möglicherweise sind die Personen identisch und Lehrer Isidor

Popper war zuletzt in der jüdischen Gemeinde München tätig.

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 20. März 1902: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 20. März 1902:

"Seminaristisch geprüfter Lehrer, gesanglich geschulter Kantor, 36

Jahre alt, ledig, sucht per sofort Stelle (Süd- und

Mitteldeutschland).

Offerten an Lehrer Popper

Laufersweiler Rheinland." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Ein Hunsrück-Gau des Jüdischen Frauenbundes wird unter Beteiligung des

Israelitischen Frauenvereins Laufersweiler gegründet (1932)

Artikel

in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Mai

1932: "Simmern

(Hunsrück). (Eine jüdische Frauenversammlung.) Eine jüdische

Frauenversammlung von hier noch nicht erlebtem Ausmaß fand am 1. Mai in

Simmern statt. Der hiesige Israelitische Frauenverein hatte die

Nachbarvereine zu einem Vortrage eingeladen, den Frau M. Goldstein

aus Wiesbaden hielt. Der Einladung

waren jüdische Frauen aus sämtlichen Orten der Umgegend gefolgt. Die

Rednerin wusste die mit Interesse aufhorchende Frauenschar für die

gemeinsame Sache zu gewinnen. Lehrer Unikower, der den größten Teil

des Hunsrücks als Seelsorger und Religionslehrer betreut, gab dem Wunsche

Ausdruck, dass sich die jüdischen Frauen des Hunsrücks dem Jüdischen

Frauenbund anschließen möchten. Der Israelitische Frauenverein

Bad Kreuznach hatte Frau Dr.

Kullmann entsandt, von der über Fragen hauptsächlich organisatorischer

Art referiert wurde. Der Erfolg der Veranstaltung war der Zusammenschluss

der Vereine Simmern, Kirchberg

und Laufersweiler zu einem

Hunsrück-Gau des Jüdischen Frauenbundes. Aus vereinstechnischen Gründen

musste der Anschluss der übrigen Nachbarvereine an den Gau noch vertagt

werden." Artikel

in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Mai

1932: "Simmern

(Hunsrück). (Eine jüdische Frauenversammlung.) Eine jüdische

Frauenversammlung von hier noch nicht erlebtem Ausmaß fand am 1. Mai in

Simmern statt. Der hiesige Israelitische Frauenverein hatte die

Nachbarvereine zu einem Vortrage eingeladen, den Frau M. Goldstein

aus Wiesbaden hielt. Der Einladung

waren jüdische Frauen aus sämtlichen Orten der Umgegend gefolgt. Die

Rednerin wusste die mit Interesse aufhorchende Frauenschar für die

gemeinsame Sache zu gewinnen. Lehrer Unikower, der den größten Teil

des Hunsrücks als Seelsorger und Religionslehrer betreut, gab dem Wunsche

Ausdruck, dass sich die jüdischen Frauen des Hunsrücks dem Jüdischen

Frauenbund anschließen möchten. Der Israelitische Frauenverein

Bad Kreuznach hatte Frau Dr.

Kullmann entsandt, von der über Fragen hauptsächlich organisatorischer

Art referiert wurde. Der Erfolg der Veranstaltung war der Zusammenschluss

der Vereine Simmern, Kirchberg

und Laufersweiler zu einem

Hunsrück-Gau des Jüdischen Frauenbundes. Aus vereinstechnischen Gründen

musste der Anschluss der übrigen Nachbarvereine an den Gau noch vertagt

werden." |

Zu einzelnen

Personen aus der jüdischen Gemeinde

Erinnerung an die Deportation in das südfranzösische

Internierungslager in Gurs - Grabstein für Sara Hanau geb. Mayer (1867-1940)

Grabstein

im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für Grabstein

im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für

Sara Hanau geb. Mayer,

geb. am 22. September 1867 in Laufersweiler, später wohnhaft in Merzig;

am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert, wo sie am 31. Dezember 1940

umgekommen ist.

(Foto von Bernhard Kukatzki) |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Mazzenbäckerei August Joseph (1927)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1927: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1927:

"Die Mazzot-Bäckerei Aug. Joseph

Laufersweiler (Hunsrück)

untersteht für die kommende Saison meiner Aufsicht.

Rabbiner Dr. Jacobs, Bad Kreuznach." |

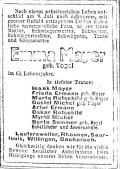

Todesanzeige für Emma Mayer geb.

Vogel (1931)

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 24.

Juli 1931: "Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief am 9. Juli nach

schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden meine liebe unvergessliche

Frau, unsere teure Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwiegertochter,

Schwägerin, Tante und Großmutter Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 24.

Juli 1931: "Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief am 9. Juli nach

schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden meine liebe unvergessliche

Frau, unsere teure Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwiegertochter,

Schwägerin, Tante und Großmutter

Emma Mayer geb. Vogel

im 63. Lebensjahre.

In tiefster Trauer: Isaak Mayer Frieda Ermann geb. Mayer

Marta Rotschild geb. Mayer Gustel Michel geb. Mayer Artur

Ermann Oskar Rotschild Myrtil Michel

Berta Sommer geb. Vogel Enkelkinder und Anverwandte.

Laufersweiler, Rhaunen,

Saarlouis, Willingen,

Bacharach.

Gleichzeitig danken wir für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim

Heimgange unserer lieben Verstorbenen." |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine ältere Synagoge, die vermutlich erst nach 1825

erbaut oder eingerichtet wurde, ist bei einem großen Brand in Laufersweiler 1839

abgebrannt. Im Synagogengebäude befand sich auch die jüdische Schule. An

Einrichtungsgegenständen fielen dem Brand unter anderem zum Opfer: neben den Betstühlen,

Büchern und Betmänteln: fünf kupferne Leuchter, ein Vorlesetisch, ein

Toraschrank mit vier Torarollen, gemalte Tücher, eine Decke für den

Vorlesetisch, zehn Bänke zum Sitzen, zwei Stühle für den Vorsänger, ein

wertvoller Torazeiger, eine Torakrone. Die jüdische Gemeinde beschloss bald

nach dem Brand, eine neue Synagoge zu bauen, wenngleich dies große finanzielle

Schwierigkeiten mit sich brachte. Mit Genehmigung der Behörden konnte eine

Kollekte in anderen jüdischen Gemeinden durchgeführt werden. 1840 wurde

Baumeister Hahn aus Külz mit der Zeichnung von Plänen zur neuen Synagoge

beauftragt. Zwischen 1841 und 1844 konnte die neue Synagoge neben dem heutigen

Grundstück "Neuer Weg 3" erstellt werden.

Am 16./17. August 1844 konnte die wieder aufgebaute Synagoge durch Rabbiner

Dr. Auerbach aus Bonn eingeweiht werden. Die "Allgemeine Zeitung des

Judentums" berichtete am 16. September 1844:

Laufersweiler

(Kreis Simmern), 22. August. Bei dem im Jahre 1839 statt gehabten großen Brande

zu Laufersweiler, traf auch die israelitische Gemeinde daselbst das Missgeschick,

ihre Synagoge in Folge der verheerenden Flammen zu verlieren. Laufersweiler

(Kreis Simmern), 22. August. Bei dem im Jahre 1839 statt gehabten großen Brande

zu Laufersweiler, traf auch die israelitische Gemeinde daselbst das Missgeschick,

ihre Synagoge in Folge der verheerenden Flammen zu verlieren.

Obgleich nun die israelitischen Einwohner dieser Gemeinde nicht zu der

wohlhabenderen Klasse gehören, so gelang es ihnen doch aus reiner Liebe zu

ihrem Glauben, den Wiederaufbau ihrer eingeäscherten Synagoge, zu welchem ihnen

auf den Antrag des Gemeinderats der Bürgermeisterei Kirchberg, ein Beitrag aus

Gemeindemitteln noch zugewendet werden soll, zu bewirken. Am 16. und 17. dieses

Monats fand die feierliche Einweihung dieser Synagoge durch den Herrn

Konsistorial-Oberrabbiner Dr. Auerbach von Bonn statt. |

In der Beilage zur Kölnischen Zeitung vom

1. September 1844 wird derselbe Bericht gegeben, jedoch fortgesetzt:

"...Am 16. und 17. des Monats fand die Einweihung dieser Synagoge

statt. Der Herr Konsistorial-Oberrabbiner Dr. Auerbach von Bonn und der

Herr Kreisvorsteher Stadtrat Rotschild von Simmern hatten sich auf die an

sie zur Einweihungsfeier ergangene Einladung dort eingefunden. Nachdem der

Herr Oberrabbiner von der dortigen israelitischen Schuljugend mit einer

passenden Anrede feierlichst in Empfang genommen wurde, traf sich die Gemeinde

des Nachmittags um 3 Uhr zum Vesper-(Mincha-)Gebet in die in dem Hause des

dortigen Einwohners Joseph Löser bisher befindliche Betstube, woselbst

der Herr Oberrabbiner beim Verlassen derselben einige zu Herzen gehende

Abschiedsworte sprach.

Der Zug, dem sich der sehr würdige evangelische Geistliche, Herr Pfarrer

Lang, daselbst anschloss, bewegte sich nun in folgender Ordnung zur neuen

Synagoge: Das Musikchor, der Vorsänger, die Schuljugend, die

Schlüsselträgerin, die Ältesten mit den Gesetzesrollen, der

Oberrabbiner, der evangelische Geistliche, der Vorsteher der

israelitischen Gemeinde, sowie der Kreisvorsteher und die Festteilnehmer.

Bei der Ankunft an der neuen Synagoge überreichte die Schlüsselträgerin

dem Herrn Oberrabbiner den Schlüssel zur Eröffnung, während der

Vorsänger unter Musikbegleitung mehrere Psalmen absang.

Hierauf sprach der Herr Oberrabbiner mit wahrhaft inbrünstigem Gefühle

ein Gebet, und nachdem die Gesetzesrollen in die heilige Lade eingebracht

waren, folgten die Weihepredigt und das Gebet für unseren allverehrten Landesvater.

Der Weihepredigt des Herrn Oberrabbiners schlossen sich die sehr gut

gewählten Worte des würdigen evangelischen Geistlichen Herrn lang an.

Beide empfahlen mit der eindringlichsten Herzlichkeit, auch für die Folge

in gegenseitiger Liebe und Eintracht zu beharren. Als der Herr

Oberrabbiner weiter erwähnte, dass diese Einweihungsfeier mit der

göttlichen Hilfe und unter dem Schutze eines hochherzigen Königs und

Landesvaters, dessen teures, geheiligtes Leben durch ruchlose Mörderhand

unlängst bedroht war, statt finde, da trat bei allen Zuhörern eine

sichtbare Rührung hervor, welche die aufrichtigste Liebe für König und

Vaterland bekundete.

In der am Morgen des folgenden Tages statt gehabten Predigt sprach Herr

Oberrabbiner über die Glaubenslehren des Judentums, dass diese nur im

Glauben an das Dasein Gottes, an eine göttliche Offenbarung durch Moses

und in dem Glauben an Belohnung und Bestrafung der Menschlichen Handlungen

beständen.

Nach beendigtem Gottesdienste versammelten sich die Gemeindeglieder zu

einem festlichen Mahle, dem der Herr Pfarrer Lang und mehrere andere

christliche Einwohner von Laufersweiler beiwohnten. So endete denn eine

Festlichkeit, die in den herzen der Anwesenden und ohne Unterschied des

Glaubens die gegenseitige Liebe und Achtung noch mehr erhöhte." |

In der neuen Synagoge befand sich der Betsaal im

oberen Stock, ein Schulraum im Erdgeschoss. Der Schulsaal hatte eine Fläche von

6 mal 5 m. In der Synagoge hatte es nach einem Bericht von 1856 insgesamt 150

bis 160 Sitzplätze. Im Keller befand sich ein rituelles Bad. Um 1900 war der

Bau in einem schlechten Zustand. Der Kreisschulinspektor empfahl entweder das

Gebäude gründlich zu renovieren oder einen Neubau zu erstellen. Darauf

entschloss sich die Gemeinde, das Gebäude auf Abbruch zu verkaufen. Es wurde im

Juli 1909 abgebrochen.

Eine neue Synagoge wurde 1910/11 nach Entwürfen

des Hirschfelder Baumeisters Nikolaus Elz im Baustil des Historismus erbaut. Die

Einweihung der Synagoge war am 1. und 2. Juni 1911. Ein Bericht von der

Einweihung findet sich leider nicht in den damaligen überregionalen jüdischen

Periodika. Bei der Synagoge handelt es sich um einen zweigeschossigen Massivbau,

11.70 m lang und 9.80 m breit. Die südliche Längsseite zur Kirchgasse zeigt im

Obergeschoss drei einfache und im Untergeschoss drei gekoppelte

Rundbogenfenster. Die nördliche Seitenfront weist zwei einfache und zwei

gekoppelte Rundbogenfenster auf, da es im Bereich des Treppenhauses keine

Fenster gibt. Der Bau wird bestimmt durch Lisenen in den Längsfronten, die

turmartig über das Traufgesims hinausragen und im Westen steinerne Aufsätze in

Schweifhaubenform über einem kassetierten, achteckigen Block haben.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von

SA-Leuten aus Laufersweiler und Umgebung geschändet und im

Inneren völlig zerstört. Das Gebäude entging einer Brandschatzung nur, weil durch ein

eventuelles Feuer auch die umliegenden Anwesen hätten in Gefahr kommen können.

Nach 1945: Nach Klärung des Restitutionsverfahrens erwarb die politische Gemeinde

Laufersweiler im

September 1955 das ehemalige Synagogengebäude für 2.500 DM und

nahm mehrere Umbauten und Veränderungen vor. So wurde im Erdgeschoss eine Wäscherei

und Gefrieranlage eingebaut, im Untergeschoss entstand ein Unterrichtsraum, der

in späteren Jahren einer Frauengruppe der katholischen Kirchengemeinde als Versammlungsraum diente.

Im April

1985 wurde die Synagoge unter Denkmalschutz gestellt. Im folgenden Jahr begann

man mit den Restaurierungsarbeiten, die im Dezember 1987 abgeschlossen waren.

Am 31. Januar 1988 wurden die Arbeiten mit einer Feier abgeschlossen. An

den Gesamtkosten in Höhe von ca. 270.000 DM beteiligten sich neben der

Ortsgemeinde Laufersweiler der Rhein-Hunsrück-Kreis, das Landesamt für

Denkmalpflege und die Verbandsgemeinde Kirchberg mit erheblichen Zuschüssen.

2001 mussten abermals umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Gebäude durchgeführt

werden (neue Dacheindeckung, Putzarbeiten innen und außen, Erneuerung der Außentreppe

und Einbau einer Heizungsanlage).

In der ehemaligen Synagoge befindet sich im Erdgeschoss seit

Abschluss der Renovierung ein

Gedenkraum mit Museum und einer Dauerausstellung (Thema "Sie gehörten zu

uns"), die vom "Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V."

erstellt wurde. Dieser Förderkreis wurde 1989 gegründet mit dem Ziel, die

Erinnerung an die jüdischen Gemeinden in Laufersweiler und Umgebung (Hunsrück)

im ehemaligen Synagogengebäude zu wahren:

Der übersichtliche Gedenkraum mit der Dauerausstellung soll dazu dienen

aufzuklären und zum Nachdenken anzuregen, damit sich eine ähnliche Katastrophe

nicht wiederholt. Die ausgewählten Exponate, also Schautafeln mit Fotos,

Dokumenten und Texten sowie in Glasvitrinen untergebrachte gegenständliche

Ausstellungsstücke informieren vor allem über das jüdische Leben im 19. und

20. Jahrhundert im Hunsrück. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht jedoch die jüdische

Gemeinde Laufersweiler. An ihr wird beispielhaft die Stationen des jüdischen

Lebens aufgezeigt. Einen breiten Raum nimmt notwendigerweise die Darstellung der

NS-Zeit ein. In der ehemaligen Toranische, wurde von dem Kirn-Sulzbacher Künstler

Karl-Heinz Brust ein aus drei Teilen bestehendes Bronzerelief geschaffen, das an

jene 25 jüdischen Einwohner von Laufersweiler erinnern soll, die in

Konzentrationslagern ermordet wurden. Die Darstellung auf dem Mittelstück zeigt

eine Mutter, die ihr Kind umklammert. Ihr Blick soll den Wahnsinn symbolisieren,

den sie voraussieht. Der Mann, der die Hände nach oben streckt, soll eine

Hoffnung auf die Menschlichkeit ausdrücken.

Das in der Synagoge untergebrachte Material soll zum einen zur Erforschung

der geschichtlichen, religiösen, politischen und sozialen Vergangenheit der

Juden im Hunsrück dienen und zum anderen auch zu einem Ort des Lernens

werden: Über die Geschichte (die eigene und die jüdische), über

gesellschaftliches Verhalten und über den möglichen Umgang einer

Mehrheitsgesellschaft mit Minderheiten. Gerade durch die ausgestellten Dokumente

kann man die Geschichte der jüdischen Bevölkerung des Hunsrücks "hautnah"

erleben. Die fast heimelige Atmosphäre bietet Gruppen, insbesondere

jugendlichen Besuchern, die Möglichkeit, sich intensiv mit einzelnen Themen auseinander

zu setzen und die gewonnenen Ausstellungseindrücke noch vor Ort

diskutieren zu können.

In der ehemaligen

Synagoge wurde 2014 das "Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum für das

Landjudentum" eingerichtet.

Dazu Artikel in der "Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 22. Februar 2014:

"Laufersweiler: In der Synagoge entsteht ein neues Studienzentrum

Laufersweiler - Zum kulturellen Erbe Deutschlands gehören auch die jüdischen Gemeinden auf dem flachen Land. Laufersweiler ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Landjudentum. Ein Viertel der Bevölkerung war zeitweise jüdischen Glaubens. Um das weiter zu erforschen, zu dokumentieren und für kommenden Generationen zu bewahren, entsteht in dem Dorf ein "Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum".

Link

zum Artikel. Zur Eröffnung siehe Artikel unten.

| Adresse/Standort der Synagoge: Forst-Mayer

Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum, Kirchgasse 6,

55487 Laufersweiler |

| Kontakt zum Förderverein: Förderverein der

Synagoge Laufersweiler e. V., Mail: info@synagoge-laufersweiler.de |

| Besichtigung / Öffnungszeiten: nach

Vereinbarung mit der Ortsgemeinde (Tourist-Information Kirchberg) Tel.

06763-910144 |

| Nutzungsmöglichkeiten: Der Ausstellungsraum

im Erdgeschoss, mit etwa 50 bis 60 Sitzplätzen bietet Möglichkeiten für

kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art, z.B. Lesungen,

Buchvorstellungen, Vorträge, kleine Konzerte, Ausstellungen etc.

Kontakt über Ortsbürgermeister Faust, Laufersweiler, Tel.:

0-6543-3777 oder über die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Tel.

0-6763-9100). |

Fotos / Pläne / Dokumente

Hinweis auf Foto in http://www.holocaustcenterbuff.com/henryjmementos.html:

unmittelbar nach dem Novemberpogrom 1938 mit dem Wohnhaus der Familie Joseph im

Hintergrund (alle Fenster wurden zerstört).

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Juni 2011:

Die ehemalige Synagoge wird 100 Jahre

alt |

Artikel im "Trierischen

Volksfreund" vom 6. Juli 2011 (Artikel): "Die Juden im Hunsrück: Synagoge wird 100 Jahre alt

Die einzige Synagoge im Rhein-Hunsrück-Kreis, die noch als solche erkennbar ist, wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Sie dient heute als Ort der Erinnerung, Begegnung und des kulturellen Austausches.

Der Förderkreis Synagoge Laufersweiler erinnert mit vielen Aktionen an die jüdische Geschichte im Hunsrück. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Jubiläumsveranstaltung am 25. September. Aus diesem Anlass schreibt der Förderkreis einen künstlerischen Wettbewerb gegen das Vergessen für Jugendliche und Kinder aus. Jeder Teilnehmer wählt ein jüdisches Gedicht aus und fertigt dazu ein Bild oder eine Zeichnung an. Auch ein eigenes Gedicht kann als Grundlage dienen. Es muss sich aber um jüdisches Leben im Hunsrück drehen. Infos unter Telefon 06543/3420. red." |

| |

| September 2011:

Interreligiöse Gedenkfeier zum 100-jährigen

Bestehen der Synagoge |

Artikel in der

"Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 27. September 2011: "Laufersweiler

würdigt jüdische Geschichte.

Laufersweiler. Beim hundertsten Geburtstag der Synagoge Laufersweiler

war die Festgemeinde zu einem jüdisch-christlichen Gebet in der

evangelischen Kirche zusammengekommen, um der ehemaligen jüdischen

Mitmenschen zu gedenken. Zelebriert wurde die Feier von Pfarrerin Sandra

Menzel, Diakon Franz Kahn und Kantor Joseph Pasternak von der jüdischen

Gemeinde Koblenz.

Link

zum Artikel |

| |

Weiterer Artikel in der

"Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 27. September 2011: "Synagoge

steht bereits seit 100 Jahren in Laufersweiler.

Laufersweiler. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Synagoge

Laufersweiler fand in der evangelischen Kirche ein jüdisch-christliches

Gebet statt. Wegen der vielen Gäste ging man für den Festakt in die

Bürgerhalle. Mit einem Festzug wurde im Juni 1911 die Synagoge in

Laufersweiler eingeweiht. Neue Torarollen wurden stolz den christlichen

Nachbarn und Mitbewohnern präsentiert. Wenige Jahrzehnte später, in der

Reichspogromnacht 1938, wurde die Synagoge geschändet. 25 Lauferweilerer

Mitbürger jüdischen Glaubens, die sich durch Flucht nicht der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entziehen konnten, wurden in

Konzentrationslagern ermordet. In der Nachkriegszeit erinnerten nur der

Friedhof und das Gebäude der ehemaligen Synagoge an die untergegangene

jüdische Kultur im Dorf...."

Link

zum Artikel |

| |

| April 2014:

In der Synagoge entsteht ein neues

Studienzentrum |

Artikel in der

"Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 22. Februar 2014: "Laufersweiler: In der Synagoge entsteht ein neues Studienzentrum

Laufersweiler - Zum kulturellen Erbe Deutschlands gehören auch die jüdischen Gemeinden auf dem flachen Land. Laufersweiler ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Landjudentum. Ein Viertel der Bevölkerung war zeitweise jüdischen Glaubens. Um das weiter zu erforschen, zu dokumentieren und für kommenden Generationen zu bewahren, entsteht in dem Dorf ein "Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum".

Link

zum Artikel |

Weiterer Artikel im "Trierischen

Volksfreund" vom 27. März 2014: "In Synagoge Laufersweiler

entsteht Zentrum für das Landjudentum..."

Link zum Artikel |

| |

| Juli 2014:

Das "Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum

für das Landjudentum" wurde eröffnet |

Artikel von Werner Dupuis in der

"Rhein-Zeitung" vom 8. Juli 2014: "Laufersweiler hat ein Zentrum des Gedenkens

Laufersweiler – Mit einem umfangreichen Programm ist am Sonntag das Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum in Laufersweiler eröffnet worden. In die ehemalige Synagoge waren neben den Vertretern des öffentlichen Lebens auch 32 Nachfahren von in Laufersweiler und Kastellaun lebenden jüdischen Familien eigens zur Eröffnung aus den USA, England, Holland und Israel angereist.

"Sie wohnen nicht mehr hier, aber sie fühlen, dass sie vieles mit dieser Synagoge, mit diesen beiden Orten und mit der Region verbindet", unterstrich Christof Pies, der Initiator und Motor des Dokumentationszentrums.

Das Forst-Mayer Zentrum ist nach den zwei jüdischen Familien Forst und Mayer benannt, die überwiegend in Kastellaun und Laufersweiler beheimatet waren, aber auch seit vielen Generationen im Hunsrück und an der Mosel lebten. Mit der Flucht in alle Welt konnten sich viele von ihnen rechtzeitig vor der Gewaltherrschaft der Nazis retten. Viele wurden aber auch während des Holocausts bestialisch ermordet. Trotz unermesslichen Leids haben Überlebende und ihre Nachkommen seit mehr als drei Jahrzehnten ihrer alten Heimat die Hand zur Versöhnung gereicht und tragen gemeinsam mit dem Förderkreis Synagoge Laufersweiler, mit Schulen, Initiativen und privaten Unterstützern zur Erinnerungsarbeit bei..."

Link

zum Artikel |

Artikel im "Trierischen

Volksfreund" vom 14. Juli 2014: "Ein neuer Ort des Gedenkens..."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

|  Hans-Werner

Johann: Die ehemalige Synagoge Laufersweiler - ein Lern- und

Gedenkort. Hg.: Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V. 2004. Hans-Werner

Johann: Die ehemalige Synagoge Laufersweiler - ein Lern- und

Gedenkort. Hg.: Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V. 2004. |

| ders.: Die Laufersweiler Synagoge 1826-1990. 1990. 11

Seiten (Inhalt ist in obige Veröffentlichung eingegangen) |

| Gustav Schellack: Das jüdische Schulwesen in den

ehemaligen Kreisen Simmern und St. Goar im 19. Jahrhundert. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit

in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor

und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für

politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad

Kreuznach. 5. Jahrgang, Ausgabe 2/95 S. 23-27. Beitrag

online zugänglich (pdf-Datei). |

| Ders.: Die israelitische Schule in Laufersweiler. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit

in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor

und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für

politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad

Kreuznach. 7. Jahrgang Ausgabe 2/1997 Heft Nr. 14 S. 51-53. Online

eingestellt (pdf-Datei). |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 231-233 (mit weiteren Literaturangaben).

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Laufersweiler Rhineland.

Individual Jews were probably present in the 17th century. The Jewish population

was 36 in 1909 and reached a peak of 156 (total 799) in 1895. Jews were cattle

traders and butchers. A new synagogue was built after a fire in 1839 destroyed

the old one along with ten Jewish homes. In 1911 a third synagogue was built. A

Jewish school enrolled 48 children in 1903. On the eve of the Nazi rise to power

in 1933, about 80 Jews lived in Laufersweiler. In 1936, 56 remained, many

leaving before 1940. The synagogue was destroyed on Kristallnacht (9-10

November 1938). In 1942, seven were deported to the east and ten to the

Theresienstadt ghetto. It may be assumed that all those who did not make it in

time to safe havens perished in the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|