|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht "Synagogen im

Kreis Bad Kreuznach"

Bad Sobernheim (Kreis

Bad Kreuznach)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Bitte besuchen Sie auch die Website des Kulturforums Bad

Sobernheim

(mit zahlreichen Seiten zur jüdischen Geschichte und zur Erinnerungsarbeit vor

Ort):

https://kulturforum-bad-sobernheim.de/

Überblick:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem seit 1330 zur Stadt erhobenen und zum Erzbistum Mainz gehörenden

Sobernheim lebten jüdische Personen/Familien bereits im Mittelalter. Zu

Beginn des 14. Jahrhunderts sind erstmals Juden nachweisbar (1301). Während

der Verfolgung in der Pestzeit 1348/49 wurden auch hier Juden ermordet.

1357 nahm der Mainzer Erzbischof Gerlach zwei Juden in seinen Schutz und überließ

es ihnen, sich in Bingen

oder Sobernheim niederzulassen. Sicher werden 1384 wiederum Juden in der

Stadt genannt. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren es vier

oder fünf jüdische Familien. Die Familien lebten vom Geldverleih. 1418

zahlten vier jüdische Familien je 10 Gulden, eine Frau zusätzlich 4 Gulden

sowie drei arme Juden 4 Gulden an Jahressteuern (an die Mainzer Kellerei in

Sobernheim beziehungsweise ans Reich). 1429 wurden die Juden zu

Sobernheim (genannt werden Hirtz, Gomprecht, Smohel, Mayer, Smohels Mutter und

andere Juden und Jüdinnen) zusammen mit denen des ganzen Erzstifts Mainz

gefangengenommen. Zu einer Vertreibung kam es vermutlich nicht, doch lebten

Mitte des 16. Jahrhunderts offensichtlich keine Juden in Sobernheim.

Zur Gründung der neuzeitlichen Gemeinde kam es seit dem 17./18. Jahrhundert.

In dieser Zeit lebten bis zu fünf Familien mit insgesamt 20 bis 30 Personen in

der Stadt. Nach der Französischen Revolution wuchs die Gemeinde von 64

Personen (1808) auf 135 Personen (1895, Höchstzahl) an. Seit Ende des

19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und

Abwanderung zurück.

Im 19./20. Jahrhundert gab es unter den jüdischen Sobernheimern Viehhändler,

Metzger, Kaufleute für Textilien und Agrarprodukte, Schuhmacher und Lederhändler

sowie Kaufhausbesitzer und Strumpffabrikanten (von besonderer Bedeutung die

Strumpffabrik Marum).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Elementar- und Religionsschule (mit der Lehrerwohnung im Haus

Marumstraße 20; das Gebäude hatte Isaac Werner nach Einweihung der Synagoge

1859 der jüdischen Gemeinde als Schulgebäude geschenkt), ein rituelles Bad

(eine vermutlich ins Mittelalter zurückgehende ehemalige Mikwe wurde 1996 im

Haus Großstraße 53 entdeckt) sowie einen eigenen

Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein jüdischer Elementarlehrer

(Volksschullehrer) (zuletzt nur ein Religionslehrer) angestellt, der in der

Gemeinde zugleich als Vorbeter (Kantor), vermutlich auch als Schochet (Schächter)

tätig war. Bei Neubesetzungen wurde die Stelle immer wieder ausgeschrieben. Der

Ausschreibungstext von 1853 lautete:

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1853:

"Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum 1. September dieses

Jahres einen tüchtigen Elementarlehrer und Kantor. Derselbe muss

Inländer sein, erhält 160 Thaler Gehalt, nebst freier Wohnung und

Heizung. Reflektanten wollen sich baldigst melden, und eine Abschrift

ihrer Prüfungs- und Dienstzeugnisse beifügen." Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1853:

"Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum 1. September dieses

Jahres einen tüchtigen Elementarlehrer und Kantor. Derselbe muss

Inländer sein, erhält 160 Thaler Gehalt, nebst freier Wohnung und

Heizung. Reflektanten wollen sich baldigst melden, und eine Abschrift

ihrer Prüfungs- und Dienstzeugnisse beifügen."

Sobernheim in Rheinpreußen. Der Schulvorstand. J. Werner, J.

Klein". |

Auf diese Ausschreibung hin bewarb sich erfolgreich

Alexander Cahn, der über mehrere Jahrzehnte in Sobernheim wirkte, die

prägende Gestalt des jüdischen Gemeindelebens in der 2. Hälfte des 19.

Jahrhunderts war und hier auch erfolgreich ein Israelitisches

Knaben-Pensionat betrieb (s.u.). Seit 1890 war Lehrer Simon Berendt in

der Gemeinde tätig. Mit ihm feierte die Gemeinde die Wiedereinweihung der

Synagoge 1904 (siehe Bericht unten). 1915 konnte er sein 25-jähriges

Ortsjubiläum in Sobernheim feiern (siehe Berichte unten).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Rudolf

Hesse (geb. 26.7.1876 in Sobernheim, gef. 24.4.1917), Gefreiter Richard Feibelmann

(geb. 26.11.1889 in Meddersheim, gef. 21.11.1917), Dr. Joseph Rosenberg (geb.

4.4.1886 in Sobernheim, gest. an der Kriegsverletzung 4.5.1922) und Kurt Metzler. Ihre Namen stehen auf dem

Gefallenendenkmal des jüdischen Friedhofes.

Mitte der

1920er-Jahren gehörten zur jüdischen Gemeinde Bad Sobernheim noch etwa 80

Personen bei einer

Gesamteinwohnerschaft von ca. 3.850 Personen (2,1 %). Zur Sobernheimer Gemeinde

gehörten auch die in Meddersheim lebenden Juden (Mitte der 1920er-Jahre

16 Personen). Die Synagogenvorsteher waren damals Leopold Loeb, Heinrich

Kallmann und Gustav Hesse. Als Kantor und Religionslehrer war inzwischen Julius Katzenstein

angestellt. Er erteilte den Religionsunterricht an öffentlichen Schule der

Stadt für 14 jüdische Kinder. An jüdischen Vereinen gab es einen Israelitischen

Frauenverein

(Aufgabe war die Wohlfahrtspflege), den Verein Chewroth (Aufgabe war die

Kranken- und Beerdigungsfürsorge) und einen Liberalen Jugendbund. Die Gemeinde

gehörte zum Rabbinatsbezirk Koblenz. Anfang der 1930er-Jahre waren die

Vorsitzenden der Gemeinde Alfred Marum, Heinrich Kallmann und Herr Haas. Zur

Repräsentanz gehörten neun Mitglieder (unter dem Vorsitz von Richard Wolf und

Moses Fried). Kantor war inzwischen Felix Moses.

1933 wurden noch 83 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt. Auf Grund

der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, zunehmender Repressalien und der

Entrechtung ging ihre Zahl durch Aus- und Abwanderung bis zum Novemberpogrom

1938 auf 45 zurück. 1942 wurden die letzten 12 jüdischen

Einwohner Sobernheims deportiert.

Anmerkung: Hinweis auf ein

Verzeichnis der jüdischen Personen, die sich aus dem Amtsbezirk Bad Sobernheim

(Bad Sobernheim, Staudernheim, Meddersheim) im Jahr 1942 zum "Weitertransport"

(sc. Deportation) in Bad Kreuznach melden mussten (pdf-Datei der an den

Internationalen Suchdienst von der Stadt- und Amtsverwaltung Sobernheim 1962

mitgeteilten Liste von 19 Personen).

Von den in Sobernheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Rosa Bergheim geb. Schrimmer (1868), Frieda Cohen

geb. Gerson (1887), Anna (Anni) Feibelmann geb. Bergheim (1895), Emmy

Frankfurter geb. Metzler (1878), Bertha Fried geb. Kahn (1876), Moses

Fried (1866), Elisabeth Gerothwohl geb. Herz (1889), Ignatz Gerothwohl (1881), Klementine Haas

geb. Abraham (1877), Anna Hartheimer geb. Siegel (1880), Selma Heimbach geb.

Glaser (1885), Benno Heymann (1910), Therese Kahn (1869), Elise Kallmann geb.

Herz (1873), Friedel Katzenstein (1920), Markus Klein (1868), Emilie Landau geb. Gerson (1882), Nathan Landau (1878),

Clara Lehmann geb. Wolf (1885), Johanna Lichtenstein geb. Herz (1877), Heinrich Marum

(1848), Johanna Mayer (1880), Clementine Mendel (1883), Ernst Metzler (1895),

Gertrud(e)

Metzler geb. Kann (1888), Judith Metzger (1933), Jakob Ostermann (1872), Johanna Ostermann

geb. Mayer (1872), Dorothea Pappenheim geb. Klein (1875), Rita J. Rothschild

geb. Wolf (1879), Paula Salm

geb. Wolf (1886), Melanie Schönwald geb. Haas (geb. 1905), Martha

Sondermann geb. Wolf (1892), Arthur Wolf (1890), Bertha Wolff geb.

Oppenheimer (1856), Emilie Wolff (1885), Friederike Wolff geb. Fröhlich (1873), Hugo Wolf

(1881), Otto Wolf (1890).

Berichte aus der

Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Der

jüdische Lehrer Alexander Cahn und sein Israelitisches Knaben-Pensionat

(Bericht von 1869)

Alexander Kahn war seit 1853 Lehrer in Sobernheim, wo er nach einigen

Jahren ein Israelitisches Knaben-Pensionat eröffnete. Bei diesem

Knaben-Pensionat handelte es sich um ein Internat für auswärtige jüdische

Schüler, die entweder das Gymnasium in Sobernheim besuchen wollten und in Kahns

Institut zusätzliche Begleitung erfuhren oder die die von Cahn betreute

jüdische Elementarschule in Sobernheim besuchten und dabei zusätzlich im

Institut Förderung erfuhren. Das Knaben-Pensionat wurde - wie die Anzeigen in

der orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" zeigen - orthodox-jüdisch

geführt.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. September

1869: "Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der

jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung

der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten

Freunde und Gönner das 25jährige Jubiläum seiner lehramtlichen

Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Fester vor der Rufini'schen Kapelle

dem Jubilar dargebrachten Serenade und der Illumination des von Letzterem

bewohnten, der Feier des Tages entsprechend geschmückten Hauses,

eingeleitet, erfolgte, nach einem noch vorangegangenen Frühständchen, um

10 Uhr Vormittags der von dem Prediger der israelitischen Gemeinde zu

Neuß Herr Dr. J. Hulisch vollzogene Hauptakt der Tagesfeier. In beredter

und überzeugungsvoller Weise sprach der Redner nach dem einleitenden

Gesange der Schüler des Jubilars über die Bedeutung des Lehrerberufes in

religiöser, politischer und sozialer Beziehung, und beleuchtete die

segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach diesen verschiedenen

Richtungen hin. Der Festrede unmittelbar reihten sich die

Beglückwünschungen der verschiedenen Deputationen und die dankbare

Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang diese ernste, die

ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der bevorstehenden

heitern Platz zu machen. Das darauf folge Festmahl, an welchem sich die

Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in erfreulicher

Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange nach

Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl- und sinnreiche

Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. Sicherlich wird der

erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit wie in ihren

Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der

Erinnerung derselben fortdauern." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. September

1869: "Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der

jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung

der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten

Freunde und Gönner das 25jährige Jubiläum seiner lehramtlichen

Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Fester vor der Rufini'schen Kapelle

dem Jubilar dargebrachten Serenade und der Illumination des von Letzterem

bewohnten, der Feier des Tages entsprechend geschmückten Hauses,

eingeleitet, erfolgte, nach einem noch vorangegangenen Frühständchen, um

10 Uhr Vormittags der von dem Prediger der israelitischen Gemeinde zu

Neuß Herr Dr. J. Hulisch vollzogene Hauptakt der Tagesfeier. In beredter

und überzeugungsvoller Weise sprach der Redner nach dem einleitenden

Gesange der Schüler des Jubilars über die Bedeutung des Lehrerberufes in

religiöser, politischer und sozialer Beziehung, und beleuchtete die

segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach diesen verschiedenen

Richtungen hin. Der Festrede unmittelbar reihten sich die

Beglückwünschungen der verschiedenen Deputationen und die dankbare

Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang diese ernste, die

ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der bevorstehenden

heitern Platz zu machen. Das darauf folge Festmahl, an welchem sich die

Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in erfreulicher

Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange nach

Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl- und sinnreiche

Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. Sicherlich wird der

erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit wie in ihren

Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der

Erinnerung derselben fortdauern." |

Anzeigen zum Israelitischen Knabenpensionat von

Alexander Cahn in Bad Sobernheim 1859 bis 1881

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. August 1859: "Knaben von 9-16 Jahren finden in meinem

Hause gegen billige Vergütung Gelegenheit zur Erziehung und Ausbildung.

Da die Praxis die beste Garantie bietet, so bitte ich gefälligst

diejenigen, die mich mit ihrem Vertrauen beehren wollen, bei den Herren

Dr. Auerbach in Bonn, J. Goldschmidt in Ehrenbreitenstein,

Salomon Barth in Illingen, N.

Stern in Monzingen, H. Michel

in Meddersheim, H. Werner

hierselbst, S. Strauß in Dusemond,

deren Kinder oder Pflegebefohlenen ich erzogen und größtenteils jetzt

noch in meinem Hause erziehe, Erkundigung über mich einziehen zu wollen.

Es mag noch besonders Erwähnung verdienen, dass der hiesige Ort in einer

sehr reizenden und gesunden Lage sich befindet und besonders Kindern

geeignet ist, die zur Stärkung und Kräftigung ihrer Gesundheit eine

Ortsveränderung vornehmen sollen. Sobernheim, 8. August 1859. Alexander

Cahn, conc. Lehrer." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. August 1859: "Knaben von 9-16 Jahren finden in meinem

Hause gegen billige Vergütung Gelegenheit zur Erziehung und Ausbildung.

Da die Praxis die beste Garantie bietet, so bitte ich gefälligst

diejenigen, die mich mit ihrem Vertrauen beehren wollen, bei den Herren

Dr. Auerbach in Bonn, J. Goldschmidt in Ehrenbreitenstein,

Salomon Barth in Illingen, N.

Stern in Monzingen, H. Michel

in Meddersheim, H. Werner

hierselbst, S. Strauß in Dusemond,

deren Kinder oder Pflegebefohlenen ich erzogen und größtenteils jetzt

noch in meinem Hause erziehe, Erkundigung über mich einziehen zu wollen.

Es mag noch besonders Erwähnung verdienen, dass der hiesige Ort in einer

sehr reizenden und gesunden Lage sich befindet und besonders Kindern

geeignet ist, die zur Stärkung und Kräftigung ihrer Gesundheit eine

Ortsveränderung vornehmen sollen. Sobernheim, 8. August 1859. Alexander

Cahn, conc. Lehrer." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juli 1865:

"Es können wieder zwei Knaben zur Erziehung und Bildung Aufnahme in

meinem Hause finden. Französische und englische Konversation. Die Herren

B. Rothschild in Trier, S. Sternfeld in Düsseldorf, G. Schönholz in

Köln, Herr W. O. v. Horn in Wiesbaden, sowie der Herr Redakteur dieser

Zeitung werden gern Auskunft über mich erteilen. Preis sehr mäßig. Sehr

reizende Gegend. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juli 1865:

"Es können wieder zwei Knaben zur Erziehung und Bildung Aufnahme in

meinem Hause finden. Französische und englische Konversation. Die Herren

B. Rothschild in Trier, S. Sternfeld in Düsseldorf, G. Schönholz in

Köln, Herr W. O. v. Horn in Wiesbaden, sowie der Herr Redakteur dieser

Zeitung werden gern Auskunft über mich erteilen. Preis sehr mäßig. Sehr

reizende Gegend.

Sobernheim, in Juni 1865. Alexander Cahn." |

| |

Unklar

ist, warum A. Cahn 1871 plante, sein Pensionat nach Mainz zu verlegen. In

den folgenden Jahren blieb es jedenfalls in Sobernheim bestehen. Am 22.

November 1871 erschien in der Zeitschrift "Der Israelit"

jedenfalls die folgende Anzeige: Unklar

ist, warum A. Cahn 1871 plante, sein Pensionat nach Mainz zu verlegen. In

den folgenden Jahren blieb es jedenfalls in Sobernheim bestehen. Am 22.

November 1871 erschien in der Zeitschrift "Der Israelit"

jedenfalls die folgende Anzeige:

"Mit dem 1. Januar 1872 gedenke ich mein Pensionat nach Mainz zu

verlegen, und finden Knaben, die die unter der Leitung des Herrn Rabbiner

Dr. Lehmann stehende Anstalt, oder andere Anstalten besuchen wollen, in

meinem Hause, unter sorgfältiger Pflege, Aufnahme und die notwendige

Nachhilfe. Herr Rabbiner Dr. Lehmann und Herr Bertram Bondi in Mainz, Herr

Rabbiner Dr. Schwarz in Köln, sowie Herr S. Bürger in Siegburg geben

gern Auskunft. Sobernheim, im November 1871. A. Cahn". |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Pensionat

A. Cahn zu Sobernheim. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Pensionat

A. Cahn zu Sobernheim.

Knaben, welche das hiesige, vollberechtigte, das Zeugnis zum einjährigen

Dienste erteilende Gymnasium besuchen wollen, müssen bis zum 11. April,

diejenigen, welche in meine Anstalt eintreten, gleich nach Pessach hier

eintreffen. Anmeldungen erwünsche ich recht bald.

Ein Lehrer, der im Englischen und in der Musik tüchtig ist, und

darüber Zeugnisse vorlegen kann, findet bei mir eine gute, dauernde

Stelle.

Sobernheim, im März 1872. A. Cahn, conc.

Lehrer." |

| |

| Wie bereits in der Ausschreibung von 1872

hervorgeht, unterrichtete neben A. Cahn mindestens ein weiterer Lehrer in seinem Institut: |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874: "Ein Lehrer, der Mathematik und Naturwissenschaft findet

sogleich bei mir eine gute, dauernde Stelle. Solche, die Musik und

Englisch verstehen, erhalten den Vorzug. Sobernheim. A. Cahn,

Instituts-Vorsteher". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874: "Ein Lehrer, der Mathematik und Naturwissenschaft findet

sogleich bei mir eine gute, dauernde Stelle. Solche, die Musik und

Englisch verstehen, erhalten den Vorzug. Sobernheim. A. Cahn,

Instituts-Vorsteher". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. März 1876:

"Israelitisches Knaben-Pensionat A. Cahn zu Sobernheim. Knaben,

welche das hiesige vollberechtigte Gymnasium oder meine Schule besuchen

wollen, finden Aufnahme und die nötige Nachhilfe. Referenzen: Herr

Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. M.C. Wahl in Erfurt, Herr Advokat

- Anwalt Dr. Eich und Herr Rabbiner Dr. Philippson in Bonn. Das Nähere im

Prospekt". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. März 1876:

"Israelitisches Knaben-Pensionat A. Cahn zu Sobernheim. Knaben,

welche das hiesige vollberechtigte Gymnasium oder meine Schule besuchen

wollen, finden Aufnahme und die nötige Nachhilfe. Referenzen: Herr

Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. M.C. Wahl in Erfurt, Herr Advokat

- Anwalt Dr. Eich und Herr Rabbiner Dr. Philippson in Bonn. Das Nähere im

Prospekt". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1876:

"Pensionat A. Cahn in Sobernheim fördert schnell solche Knaben, die

in den Klassen zurückgeblieben sind, gesunde, kräftige Pflege, sehr

reizende Lage. Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. Philippson in

Bonn, Herr Direktor Dr. Wahl in Erfurt, dessen Sohn auch hier ist, geben

gern Auskunft". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1876:

"Pensionat A. Cahn in Sobernheim fördert schnell solche Knaben, die

in den Klassen zurückgeblieben sind, gesunde, kräftige Pflege, sehr

reizende Lage. Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. Philippson in

Bonn, Herr Direktor Dr. Wahl in Erfurt, dessen Sohn auch hier ist, geben

gern Auskunft". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881:

"Knabenpensionat A. Cahn zu Sobernheim bildet zum Kaufmanne und zum

Studium durch Besuch des vollberechtigten Progymnasiums vor. Ein

Hauslehrer und verschiedene andere Lehrer assistieren. Mäßige Preise.

Die besten Referenzen des In- und Auslandes." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881:

"Knabenpensionat A. Cahn zu Sobernheim bildet zum Kaufmanne und zum

Studium durch Besuch des vollberechtigten Progymnasiums vor. Ein

Hauslehrer und verschiedene andere Lehrer assistieren. Mäßige Preise.

Die besten Referenzen des In- und Auslandes." |

25-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Alexander Cahn (1869)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom8. September 1869:

"Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der

jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung

der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten

Freunde und Gönner, das 25-jährige Jubiläum seiner lehramtlichen

Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Festes dargebrachten Serenade und

der Illumination des von Letzterem bewohnten, der Feier des Tages

entsprechend geschmückten Hauses eingeleitet, erfolgt nach

vorangegangenem Frühständchen um 10 Uhr vormittags der von Herrn Dr.

Hulisch, Prediger der israelitischen Gemeinde zu Neuß, vollzogene

Hauptakt der Tagesfeier. In beredter und überzeugungsvoller Weise sprach

der Redner nach dem einleitenden Gesange der Schüler des Jubilars über

die Bedeutung des Lehrerberufs in religiöser, politischer und sozialer

Beziehung und beleuchtete die segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach

verschiedenen Richtungen hin (Anmerkung: Wie wir hören, wird die

obgedachte Festrede demnächst zum Besten der Hinterbliebenen der im

Plauen'schen Grunde Verunglückten im Drucke erscheinen]. Der Festrede

unmittelbar reihten sich die Beglückwünschungen der verschiedenen

Deputationen und die dankbare Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang

diese ernste, die ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der

bevorstehenden heitern Platz zu machen. Das darauf folgende Festmahl, an

welchem sich die Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in

erfreulicher Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange

nach Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl und

sinnreiche Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. - Sicherlich

wird der erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit und in

ihren Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der

Erinnerung derselben fortdauern."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom8. September 1869:

"Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der

jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung

der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten

Freunde und Gönner, das 25-jährige Jubiläum seiner lehramtlichen

Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Festes dargebrachten Serenade und

der Illumination des von Letzterem bewohnten, der Feier des Tages

entsprechend geschmückten Hauses eingeleitet, erfolgt nach

vorangegangenem Frühständchen um 10 Uhr vormittags der von Herrn Dr.

Hulisch, Prediger der israelitischen Gemeinde zu Neuß, vollzogene

Hauptakt der Tagesfeier. In beredter und überzeugungsvoller Weise sprach

der Redner nach dem einleitenden Gesange der Schüler des Jubilars über

die Bedeutung des Lehrerberufs in religiöser, politischer und sozialer

Beziehung und beleuchtete die segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach

verschiedenen Richtungen hin (Anmerkung: Wie wir hören, wird die

obgedachte Festrede demnächst zum Besten der Hinterbliebenen der im

Plauen'schen Grunde Verunglückten im Drucke erscheinen]. Der Festrede

unmittelbar reihten sich die Beglückwünschungen der verschiedenen

Deputationen und die dankbare Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang

diese ernste, die ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der

bevorstehenden heitern Platz zu machen. Das darauf folgende Festmahl, an

welchem sich die Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in

erfreulicher Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange

nach Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl und

sinnreiche Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. - Sicherlich

wird der erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit und in

ihren Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der

Erinnerung derselben fortdauern." |

Über Dr. Emanuel Hecht's

"Übersetzungslehrer", neu bearbeitet und vermehrt von Alexander Cahn

in Sobernheim (1877)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "Dr. Emanuel Hecht's

'Übersetzungslehrer'. Ein methodisches Hilfsmittel zum Übersetzen des

Pentateuchs und der Pessach Hagadah, wie der Bücher: Esther, Ruth und

Echa. Nebst einem hebräischen Lehr- und Übungsbuche für Schulen. Dritte

Auflage. Neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von A. Cahn, Lehrer

und Leiter eines Instituts in Sobernheim. Kreuznach 1877.

Voigtländer. Mit Recht sagt Herr Cahn in seiner Vorrede, ein die dritte

Auflage erforderndes Buch hat sich als praktisch bewährt, und dafür

erkennen auch wir die vorliegende Schrift gern an. Die Befürchtung, dass

der Lehrer durch die Bequemlichkeit, welche das Buch ihm und dem Schüler

bietet, sich verleiten lässt, allzu wenig auf die Erlernung der Grammatik

zu dringen, wir durch den Anhang: 'Kleine hebräische Grammatik nach

unterrichtlichen Grundsätzen' (S. 127-180) beseitigt. Der Schüler

erhält hier Vers nach Vers von jedem Worte das Grundwort und dessen

Bedeutung, sowie die im Verse vorkommende Form des Wortes mit ihrer

Bedeutung. In der Voraussetzung, dass die Grundwörter auswendig gelernt

werden, nimmt deren Angabe ab. Die kleine Grammatik in Beispiel, Belehrung

und Übung ist für den Unterricht in den Elementen sehr angemessen

angelegt. Statt der Bücher Esther, Ruth und echa hätten wir die

hautsächlichsten Gebete in gleicher Weise bearbeitet

gewünscht." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "Dr. Emanuel Hecht's

'Übersetzungslehrer'. Ein methodisches Hilfsmittel zum Übersetzen des

Pentateuchs und der Pessach Hagadah, wie der Bücher: Esther, Ruth und

Echa. Nebst einem hebräischen Lehr- und Übungsbuche für Schulen. Dritte

Auflage. Neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von A. Cahn, Lehrer

und Leiter eines Instituts in Sobernheim. Kreuznach 1877.

Voigtländer. Mit Recht sagt Herr Cahn in seiner Vorrede, ein die dritte

Auflage erforderndes Buch hat sich als praktisch bewährt, und dafür

erkennen auch wir die vorliegende Schrift gern an. Die Befürchtung, dass

der Lehrer durch die Bequemlichkeit, welche das Buch ihm und dem Schüler

bietet, sich verleiten lässt, allzu wenig auf die Erlernung der Grammatik

zu dringen, wir durch den Anhang: 'Kleine hebräische Grammatik nach

unterrichtlichen Grundsätzen' (S. 127-180) beseitigt. Der Schüler

erhält hier Vers nach Vers von jedem Worte das Grundwort und dessen

Bedeutung, sowie die im Verse vorkommende Form des Wortes mit ihrer

Bedeutung. In der Voraussetzung, dass die Grundwörter auswendig gelernt

werden, nimmt deren Angabe ab. Die kleine Grammatik in Beispiel, Belehrung

und Übung ist für den Unterricht in den Elementen sehr angemessen

angelegt. Statt der Bücher Esther, Ruth und echa hätten wir die

hautsächlichsten Gebete in gleicher Weise bearbeitet

gewünscht." |

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "Im Verlage von R. Voigtländer in

Kreuznach erschien soeben: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "Im Verlage von R. Voigtländer in

Kreuznach erschien soeben:

Dr. Emanuel Hecht's Übersetzungslehrer.

Ein methodisches Hilfsmittel zum Übersetzen des Pentateuchs und der

Pessach-Hagadah, wie der Bücher: Esther, Ruth und Echa. Nebst einem

hebräischen Lehr- und Übungsbuch für Schulen. Dritte Auflage.

Neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von A. Cahn. Preis 1 Mark

50 Pf.

Herr A. Cahn, der bewährte Leiter des Sobernheimer Erziehungsinstitutes

hat das Hecht'sche Werk einer durchgreifenden Bearbeitung unterworfen. Das

Buch kann in seiner jetzigen Gestalt sowohl allen Schulen zur Einführung

bestens empfohlen werden, wie es auch von Vätern, welche selbst ihre

Kinder in die heiligen Schriften einführen wollen, freudig begrüßt

werden wird.

Bei Neueinführungen stellt die Verlagshandlung gern Freiexemplare für

ärmere Schüler zur Verfügung.

Jede solide Buchhandlung ist in Stand gesetzt, Exemplare zur Einsicht zu

liefern." |

25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer und Kantor Simon Berendt (1915)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1915:

"Sobernheim, 7. März (1915). Am 1. April blickt Herr Lehrer und

Kantor S. Berendt auf eine 25-jährige segensreiche Tätigkeit in der

hiesigen Kultusgemeinde zurück. Im Hinblick auf die schweren Zeiten hat

er sich jegliche Feier verbeten. Doch willen es sich seine Freunde nicht

nehmen lassen, ihm nach dem Kriege eine seinem ersprießlichen Wirken

entsprechende Feier zu veranstalten." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1915:

"Sobernheim, 7. März (1915). Am 1. April blickt Herr Lehrer und

Kantor S. Berendt auf eine 25-jährige segensreiche Tätigkeit in der

hiesigen Kultusgemeinde zurück. Im Hinblick auf die schweren Zeiten hat

er sich jegliche Feier verbeten. Doch willen es sich seine Freunde nicht

nehmen lassen, ihm nach dem Kriege eine seinem ersprießlichen Wirken

entsprechende Feier zu veranstalten." |

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und

Kantor (1924)

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 13.

März 1924: Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 13.

März 1924:

"Wir suchen für 1. April oder spätestens 15. April dieses Jahres

einen seminaristisch gebildeten

Kantor und Religionslehrer. Unverheiratete bevorzugt. Zeugnisse mit

Bild und Gehaltsansprüchen erheben.

Israelitische Gemeinde Sobernheim. Leopold Loeb,

Vorsteher." |

70. Geburtstag von Lehrer i.R. Simon Berendt (1934)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. Dezember 1934: "Bad Ems,

10. Dezember (1934). Herr Lehrer und Kantor Simon Berendt, früher

in Sobernheim und Veitshöchheim,

der jetzt seinen wohlverdienten Ruheabend im Lehrerheim zu Bad Ems

genießt, begeht am 24. Dezember seinen 70. Geburtstag. Wir

wünschen dem verdienten Beamten und Jugendbildner weitere Jahre

ungetrübten Lebens. (Alles Gute) bis 120 Jahre."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. Dezember 1934: "Bad Ems,

10. Dezember (1934). Herr Lehrer und Kantor Simon Berendt, früher

in Sobernheim und Veitshöchheim,

der jetzt seinen wohlverdienten Ruheabend im Lehrerheim zu Bad Ems

genießt, begeht am 24. Dezember seinen 70. Geburtstag. Wir

wünschen dem verdienten Beamten und Jugendbildner weitere Jahre

ungetrübten Lebens. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

des 1935/39 in Sobernheim tätigen

Rabbiner Dr. Moritz Lorge |

|

|

Kennkarte (Mainz) für Rabbiner Dr. phil.

Moritz Lorge (geb. 6. Oktober 1874 in Harmuthsachsen). Moritz Lorge

war nach dem Besuch der Schule in Harmuthsachsen Schüler an der Israelitischen

Präparandenschule in Burgpreppach. 1892 bis 1892 studierte er am

Lehrerseminar in Kassel. Er war zwischen 1900 und 1904 jeweils kürzere

Zeit Lehrer in Wolfenbüttel, dann Lehrer und Prediger in Petershagen

sowie Lehrer in Hamm in Westfalen. Ab 1904 studierte er in Berlin und

Tübingen (Promotion 1907). Von 1908 bis 1933 war er Oberlehrer und

Studienrat für Religion, Deutsch und Geschichte in Mainz an der Höheren

Töchterschule. 1935 Bezirksrabbiner in Sobernheim. 1939 in die USA

emigriert und in den folgenden Jahren in Cincinatti und New York Vortrags-

und Lehrtätigkeit zur Geschichte der Juden in Deutschland und den USA.

War verheiratet mit Hedwig geb. Steinweg (Sohn: der 1916 geborene Ernst Mordechai Lorge

wurde gleichfalls Rabbiner, siehe Artikel unten). Moritz Lorge starb 1948 in New

York.

|

|

|

|

Hinweis auf den Artikel von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf und Wolfgang

Bürkle in der "Allgemeinen Zeitung Mainz" vom 27. Mai 2016:

"Stets hoffnungsvoll und furchtlos.

Hinweis auf den Artikel von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf und Wolfgang

Bürkle in der "Allgemeinen Zeitung Mainz" vom 27. Mai 2016:

"Stets hoffnungsvoll und furchtlos.

Auswanderer. Ernst Mordecai Lorge flüchtete aus Mainz in die USA /

Seelsorger für KZ-Überlebende..."

Artikel zum 100. Geburtstag von Ernst Mordechai Lorge.

Der Artikel ist eingestellt als Bilddatei (links) und als pdf-Datei.

|

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Hinweis für arme, durchreisende Juden (1886)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Oktober 1886: "Die

Armen im Volk Israel möge man gefälligst benachrichtigen, dass sie an

hiesigem Orte, wenn anders ihre Papiere geordnet sind, nicht mehr zu

befürchten haben, eingesperrt zu werden. Dieselben holen sich bei dem

Vorsteher S. Löb hier eine Anweisung, die ich, der Kassierer, ausbezahlen

werde. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Oktober 1886: "Die

Armen im Volk Israel möge man gefälligst benachrichtigen, dass sie an

hiesigem Orte, wenn anders ihre Papiere geordnet sind, nicht mehr zu

befürchten haben, eingesperrt zu werden. Dieselben holen sich bei dem

Vorsteher S. Löb hier eine Anweisung, die ich, der Kassierer, ausbezahlen

werde.

Sobernheim, 29. September 1886. Alexander Cahn". |

Chanukka-Abend der Religionsschule (1901)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:

"Sobernheim, 10. Dezember (1901). Zu welcher Beliebtheit die

Chanukka-Veranstaltungen der unter Leitung unseres Herrn Lehrers

Berendt stehenden Religionsschule es bei den hiesigen und bei den in

den Nachbargemeinden wohnenden Glaubensgenossen gebracht haben, bewies die

große Zahl der Besucher, welche der geräumige Saal der 'Hohen Burg' am

Samstag Abend, 7 Uhr, kaum zu fallen vermochte. Das Programm war mit

vielem Geschick zusammengestellt, und entledigte sich Herr Berendt seiner

keineswegs leichten Aufgabe mit bekannter

Meisterschaft.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:

"Sobernheim, 10. Dezember (1901). Zu welcher Beliebtheit die

Chanukka-Veranstaltungen der unter Leitung unseres Herrn Lehrers

Berendt stehenden Religionsschule es bei den hiesigen und bei den in

den Nachbargemeinden wohnenden Glaubensgenossen gebracht haben, bewies die

große Zahl der Besucher, welche der geräumige Saal der 'Hohen Burg' am

Samstag Abend, 7 Uhr, kaum zu fallen vermochte. Das Programm war mit

vielem Geschick zusammengestellt, und entledigte sich Herr Berendt seiner

keineswegs leichten Aufgabe mit bekannter

Meisterschaft.

Eingeleitet wurde die Feier durch ein von Herrn Gerichtsschreiber Höning

künstlerisch gespieltes Präludium für Pianoforte. Hierauf folgte die

Festrede des Herrn Berendt. Alle Anwesenden folgten mit größter

Aufmerksamkeit den Ausführungen des beliebten Redners, der zum Schlusse

die Jugend ermahnte, das teure Gut, für das die Makkabäer gerungen, sich

zu eigen zu machen, sich zu vertiefen in die reichen Schätze unserer

Religion, Geschichte und Literatur, zu lernen, was es heißt, 'Jude', ein

Nachkomme jenes Juda Makkabi zu sein. Alsdann sang Herr Berendt mit seiner

volltönenden, wohlgebildeten Baritonstimme die 'Brochaus' und entzündete

die Lichter. Es war ein entzückender Anblick, als darauf sämtlich

Knaben, 28 an der Zahl . de Chanukkalichter an ihren eigenen Leuchtern

anzündeten. Letztere waren ein Geschenk von der vorjährigen

Chanukkafeier. Nach 'Maous zur jeschuosi' wurden Deklamationen und Lieder

vorgetragen, und kam bei letzteren die vortreffliche, gesangliche

Disziplin zu herrlicher Entfaltung.

Die Hauptnummer der Aufführungen bildete das von Alexander Simeon verfasste

Festspiel für die Jugend: 'Der Weg der Treue'. Hier trat die treffliche

Schulung so recht ins Licht und ließ dieses Stück zu einer vollendeten Glanzleistung

gedeihen, welche sämtliche Zuhörer zu brausendem Beifall hinriss. Nach

dem gemeinsamen Gesang des Liedes 'Schirm und Schutz' von Lewandowski,

folgte die Chanukka-Bescherung. Um 11 Uhr verließ die Versammlung, voll

befriedigt von dem Gehörten und Gesehenen, den Festsaal in dem

Bewusstsein, dass hier auf wirklich erhebende und über den Rahmen des

Alltäglichen und der gewöhnlichen Leistung 3einer Schule hinausgehenden

Weise Chanukka würdig gefeiert worden sei. In Anerkennung seiner

Verdienste um das Gelingen wurde dem Herrn Berendt von den hiesigen Damen

ein sehr wertvolles Geschenk überreicht." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Ferdinand Wolff, Teilhaber der Firma Gebr.

Jacob Wolff in Sobernheim (1857)

Nachruf des Lehrers Alexander Cahn: "Einen solchen Leichenzug von Juden und Christen aus der Nähe und

Ferne hat unsere Stadt noch nie gesehen"

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November

1857: "Nekrolog. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November

1857: "Nekrolog.

Sobernheim, 19. November (1857). Wie Köln in

diesem Jahre den Hintritt eines Mannes beweinte, dessen edles Streben für

alles Gute und Schöne allgemein ge- und erkannt war, ich meines des Herr

Isaac Kaufmann, der es wohl verdiente, in diesem Blattes, welches man mit

Recht unsere Chronik nennen kann, rühmlichst erwähnt zu werden, ... und

dem nur Herr Klein, wofür er sich gewiss den Dank Vieler erworben, ein

Denkmal in seinem diesjährigen Kalender gesetzt - so haben auch wir die

irdische Hülle eines Biedermannes zur Erde bestattet, der allgemein

geachtet und geliebt, nun der Gegenstand der Trauer, ich darf sagen, der

ganzen Stadt und Umgebung ist. Es starb nämlich dieser Tage nach einem

langen und schmerzlichen Leiden der Herr Ferdinand Wolff, Teilhaber

des Geschäftes unter der Firma Gebrüder Jacob Wolff, Förderer alles

Guten; ohne erst von anderer Seite dazu ermuntert und angespornt zu

werden, spendete er reichlich die Gaben der Milde, und glaubte dennoch, nie

genug getan zu haben; seine angenehmsten Besuche waren, trotz seiner

angesehenen Stellung, die, welche er den armen, leidenden Familien

machte, und wohltuend war es für mich und gewiss für jeden

Menschenfreund, wenn ich ihn Sabbats mit diesen Leuten an ihrer Türe

sitzen und sich eifrig und angenehm mit ihnen unterhalten sah, und gewiss

ist es, dass er ihnen nicht nur eine materielle, sondern auch eine

geistige Stütze war, denn diese seine Handlungsart war Ausfluss eines

nicht nur weltlich, sondern auch religiös gebildeten, und besonders in

den jüdischen Schriften sehr bewanderten Geistes, so zwar, dass er einen

hebräischen Brief und sogar ein Gedicht in hebräischer Sprache

abzufassen verstand. Einen solchen Leichenzug von Juden und Christen

aus der Nähe und Ferne hat unsere Stadt noch nie gesehen; selten aber

auch sind die Menschen, die, so wie er, ihr Wohl und ihr Interesse

beiseite setzend, sich ausschließlich der leidenden Menschheit weihen. Um

nur ein kleines Beispiel zu geben: als diese Zeitung in diesem Jahre das

Unglück der Familie des Lehrers Levisohn aus Fulda meldete, da wurde,

ohne dass ich etwas vorzutragen nötig hatte, mir von obiger Firma eine

reichliche Gabe ins Haus geschickt; allein das schien noch nicht genug zu

sein, ich musste bei dem Herrn Redakteur dieses Blattes anfragen, (was

auch geschehen, wie der Herr Dr. Philippson gern bezeugen wird) was man

vielleicht für diese Familie noch mehr ihrerseits tun könnte, und gewiss

bin ich, hätte man ein größeres als ein Geldopfer verlangt, es wäre

gebracht worden. Trotz seiner Gewandtheit in Musik und fremden Sprachen

und Wissenschaften war doch die jüdische Lektüre seine liebste

Beschäftigung, und waren es besonders die Werke des Herrn Dr. Philippson

und dessen Zeitung, die er mit besonderem Eifer, mit besonderer Lust

durchsah, sodass er kaum die Zeit erwarten konnte, bis das Blatt wöchentlich

ankam; selbst ein interessanter Humorist, vermochte ein Witz im

Volksblatte ihn Tage hindurch zu erheitern und so Herr Redakteur, haben

Sie, ohne es zu wissen, einen Freund und Gönner in dem Verstorbenen

besessen, und so haben Sie, ohne es zu wissen, diese Freundschaft durch

die verschaffte Erheiterung erwidert. Dass ich den Satz: De mortuis nil

nisi bene nicht unterschreibe, das wissen Alle, die mich genauer

kennen; ich könnte nicht aufhören, wollte ich die Tugenden des

Verstorbenen aufzählen. Der Herr des Himmels und der Erde hat sie

eingeschrieben in das Buch des Lebens die Wohltaten, die er geübt, und

die Gesinnungen, die er durch seine letzte Verfügung noch an den Tag

gelegt, Er wird dafür seine Seele einschließen in den Bund des Lebens.

Amen. Sit terra ei levis. Alexander Cahn". |

Zum Tod von Philipp Jacob Wolff

(1859)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Oktober 1859:

"Todesanzeige. Allgemein betrauert, starb in diesen Tagen zu unserem

großen Leidwesen der auch in fernen Kreisen bekannte biedere,

gottesfürchtige, allseitig gebildete Philipp Jacob Wolff. Wer den

Verewigten gekannt, wird den Schmerz zu rechtfertigen wissen, den sein

Dahinscheiden über die Seinigen sowohl, als über die Menge seiner

Freunde und Bekannten gebracht, und vielleicht Mancher, dem durch diese

Zeilen die traurige Kunde zugeführt wird, kann eine Träne des Mitleids

ihm nicht versagen. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Oktober 1859:

"Todesanzeige. Allgemein betrauert, starb in diesen Tagen zu unserem

großen Leidwesen der auch in fernen Kreisen bekannte biedere,

gottesfürchtige, allseitig gebildete Philipp Jacob Wolff. Wer den

Verewigten gekannt, wird den Schmerz zu rechtfertigen wissen, den sein

Dahinscheiden über die Seinigen sowohl, als über die Menge seiner

Freunde und Bekannten gebracht, und vielleicht Mancher, dem durch diese

Zeilen die traurige Kunde zugeführt wird, kann eine Träne des Mitleids

ihm nicht versagen.

Sobernheim, 3. Oktober 1859. A. Cahn." |

Zum Tod der Witwe Ludwig Michel von Sobernheim (1885)

"allen tat sie wohl, allen war sie eine Retterin, eine Stütze"

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1885:

"Sobernheim, 3. Juni (1885). Wir haben verloren, was wir nicht wiederfinden, eine Eschet chajal (tüchtige Frau) im wahren Sinne

des Wortes; die Frau Witwe Ludwig Michel von hier ist nicht mehr

unter den Lebenden, sie ist hinüber gewandert zu ihrem himmlischen Vater,

den sie hier kindlich geliebt und verehrt hat, sie war eine Rechtschaffene

in jeder Beziehung, nicht nur im Gebete, sie war zu jeder Zeit die Erste

und die Letzte in der Synagoge, mehr noch bewahrte sie sich als Hausmutter,

ihr ebenso braver Mann, der ihr vorausgeeilt ist zum Himmel, und der seine

Bestimmung als rechtschaffener Ehemann auch in seinem ganzen Leben

erfüllte, heiratete seine brave Frau als Witwer und brachte sechs Kinder

mit in die Ehe, die sie, nicht wie eine Stiefmutter, sondern wie die

leibliche Mutter mit ihren eigenen fünf Kindern erzog, und es ist ein

Genuss, zu sehen, und sich zu überzeugen, wie alle ihre Kinder mit Liebe

an ihr hingen und ihr das Leben, wie sie es verdiente, versüßten. Arme,

Witwen und Waisen waren ihre Hausgenossen, allen tat sie wohl, allen

war sie eine Retterin, eine Stütze. Gestern, bei ihrer Beerdigung,

zeigte es sich; die Tränen, die bei dem überaus großen Leichenzuge, der

von Nahe und Fern Leidtragende aller Konfessionen vereinte, fielen,

bewiesen, dass man brav und fromm leben müsse, um betrauert, geachtet und

hochgeehrt sterben zu können. Ihre Seele sie eingebunden in den Bund

des Lebens". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1885:

"Sobernheim, 3. Juni (1885). Wir haben verloren, was wir nicht wiederfinden, eine Eschet chajal (tüchtige Frau) im wahren Sinne

des Wortes; die Frau Witwe Ludwig Michel von hier ist nicht mehr

unter den Lebenden, sie ist hinüber gewandert zu ihrem himmlischen Vater,

den sie hier kindlich geliebt und verehrt hat, sie war eine Rechtschaffene

in jeder Beziehung, nicht nur im Gebete, sie war zu jeder Zeit die Erste

und die Letzte in der Synagoge, mehr noch bewahrte sie sich als Hausmutter,

ihr ebenso braver Mann, der ihr vorausgeeilt ist zum Himmel, und der seine

Bestimmung als rechtschaffener Ehemann auch in seinem ganzen Leben

erfüllte, heiratete seine brave Frau als Witwer und brachte sechs Kinder

mit in die Ehe, die sie, nicht wie eine Stiefmutter, sondern wie die

leibliche Mutter mit ihren eigenen fünf Kindern erzog, und es ist ein

Genuss, zu sehen, und sich zu überzeugen, wie alle ihre Kinder mit Liebe

an ihr hingen und ihr das Leben, wie sie es verdiente, versüßten. Arme,

Witwen und Waisen waren ihre Hausgenossen, allen tat sie wohl, allen

war sie eine Retterin, eine Stütze. Gestern, bei ihrer Beerdigung,

zeigte es sich; die Tränen, die bei dem überaus großen Leichenzuge, der

von Nahe und Fern Leidtragende aller Konfessionen vereinte, fielen,

bewiesen, dass man brav und fromm leben müsse, um betrauert, geachtet und

hochgeehrt sterben zu können. Ihre Seele sie eingebunden in den Bund

des Lebens". |

Auszeichnung für Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges Richard Feibelmann

(1915)

Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Januar 1915:

"Sobernheim, 1. Januar. Mit dem 'Eisernen Kreuz' ausgezeichnet und

zum Gefreiten befördert wurde der im Westen kämpfende Richard

Feibelmann, Sobernheim, 10. Komp. Infanterie-Regiment Nr. 68". Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Januar 1915:

"Sobernheim, 1. Januar. Mit dem 'Eisernen Kreuz' ausgezeichnet und

zum Gefreiten befördert wurde der im Westen kämpfende Richard

Feibelmann, Sobernheim, 10. Komp. Infanterie-Regiment Nr. 68". |

Auszeichnung für Unteroffizier Lippmann Ullmann

(1915)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1915:

"Sobernheim, 30. Januar (1915). Der Unteroffizier im 1. bayerischen

Reserve-Infanterie-Regiment, Lippmann Ullmann, Teilhaber der Firma

Reinemann-Lichtinger in München, wurde auf dem westlichen

Kriegsschauplatz mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet; außerdem wurde ihm

der bayerische Militär-Verdienstorden mit Schwertern

verliehen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1915:

"Sobernheim, 30. Januar (1915). Der Unteroffizier im 1. bayerischen

Reserve-Infanterie-Regiment, Lippmann Ullmann, Teilhaber der Firma

Reinemann-Lichtinger in München, wurde auf dem westlichen

Kriegsschauplatz mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet; außerdem wurde ihm

der bayerische Militär-Verdienstorden mit Schwertern

verliehen." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Lehrer Alexander Cahn kann einen Lehrling vermitteln (1859)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 12. September 1859: "Einem Geschäfte, das an Sabbat- und

Feiertagen geschlossen, kann ich sofort einen gut vorgebildeten Lehrling

verschaffen.

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 12. September 1859: "Einem Geschäfte, das an Sabbat- und

Feiertagen geschlossen, kann ich sofort einen gut vorgebildeten Lehrling

verschaffen.

Sobernheim, 8. August 1859. Alexander Cahn."

|

Anzeige der "Koscher-Wurstfabrik" von Israel Metzler in

Sobernheim (1879)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November

1879): "Koscher - Wurst-Fabrik - Koscher von Is.

Metzler in Sobernheim a.d. Nahe empfiehlt Cervelat-,

Lyoner-, Fleisch-, und Knoblauch-Würste, beste Qualität, sowie Rauch-

und Pökelfleisch, Roulade und Zungen zu den billigsten Preisen." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November

1879): "Koscher - Wurst-Fabrik - Koscher von Is.

Metzler in Sobernheim a.d. Nahe empfiehlt Cervelat-,

Lyoner-, Fleisch-, und Knoblauch-Würste, beste Qualität, sowie Rauch-

und Pökelfleisch, Roulade und Zungen zu den billigsten Preisen." |

Werbeanzeigen für die Strumpf-Fabrik A. Marum Witwe (1936/37)

Anmerkung: in verschiedenen jüdischen Periodika inserierte die Firma Marum

regelmäßig, teilweise wöchentlich, bis zum Oktober 1938.

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30. April 1936:

Werbeanzeige für "AMARSO Strümpfe - sind immer richtig - für Frühjahr und

Herbst..." Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30. April 1936:

Werbeanzeige für "AMARSO Strümpfe - sind immer richtig - für Frühjahr und

Herbst..." |

| |

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 1.

April 1937: "Strumpf-Fabriken A. Marum Witwe.

Aktien-Gesellschaft. Sobernheim (Rheinland)." Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 1.

April 1937: "Strumpf-Fabriken A. Marum Witwe.

Aktien-Gesellschaft. Sobernheim (Rheinland)." |

Zur Geschichte der Synagoge

Über mittelalterliche Einrichtungen ist nichts bekannt. Doch

dürfte - bei vier bis fünf jüdischen Familien in der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts - ein Betraum vorhanden gewesen sein.

Auch die neuzeitliche Gemeinde seit dem 17./18. Jahrhundert hatte zunächst

einen Betsaal. Seit 1816 befand er sich

in einem Privathaus (Haus Werner, Marumstraße 20). Bereits Ende der

1830er-Jahre drohte die Baupolizei mit der Schließung des etwa 25 am großen

Raumes, da er die größer gewordene Gemeinde nicht mehr fasste. Zunächst

bemühte man sich um ein Grundstück in der Marumstraße (Fläche des späteren Hauses

Bottlinger), doch erwies sich dieses zu klein für einen Neubau. Erst 1858

wurde unter großen finanziellen Opfern eine Synagoge in der heutigen

Gymnasialstraße auf dem Gelände einer früheren Scheune erbaut. Es handelte

sich um einen spätklassizistischen Sandsteinquaderbau mit Rundbogenfenstern und

Pyramidaldach. Das

ursprüngliche Gebäude war - verglichen mit dem erhaltenen - um eine

Fensterachse kleiner, auf dem verbleibenden Platz sollte ein Schulhaus

entstehen.

Über die Einweihung der Synagoge am 18. Juni 1858, die Oberrabbiner Dr.

Auerbach gemeinsam mit dem Sobernheimer Kantor und Lehrer Alexander Cahn

durchführte, liegt ein Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" vom 19. Juli 1858 vor, der von "Maurermeister S. Hadra"

verfasst wurde:

"Sobernheim, 18. Juni (1858). Am heutigen Tage feierte die hiesige

israelitische Gemeinde die Einweihung ihres neu erbauten Gotteshauses.

Dasselbe ist im Verhältnis der nicht sehr zahlreichen jüdischen

Einwohnerschaft sehr geräumig erbaut, sodass bei einer noch so großen

Vermehrung derselben es nicht an Raum mangeln dürfte. Das Gebäude selbst

ist in einem passenden modernen Stil erbaut. - Die Gemeinde scheute keine

Kosten, ihr Gotteshaus auf die würdigste Weise auszustatten. Auch hatte

sie sich wertvoller Geschenke und Beiträge auswärtiger Mitglieder zu

erfreuen. Die Einweihungs-Feierlichkeiten wurden mit großen Pomp

begangenen. Zahlreiche Freunde von Nah und Fern hatten sich eingefunden,

um diesem Festtage beizuwohnen.

"Sobernheim, 18. Juni (1858). Am heutigen Tage feierte die hiesige

israelitische Gemeinde die Einweihung ihres neu erbauten Gotteshauses.

Dasselbe ist im Verhältnis der nicht sehr zahlreichen jüdischen

Einwohnerschaft sehr geräumig erbaut, sodass bei einer noch so großen

Vermehrung derselben es nicht an Raum mangeln dürfte. Das Gebäude selbst

ist in einem passenden modernen Stil erbaut. - Die Gemeinde scheute keine

Kosten, ihr Gotteshaus auf die würdigste Weise auszustatten. Auch hatte

sie sich wertvoller Geschenke und Beiträge auswärtiger Mitglieder zu

erfreuen. Die Einweihungs-Feierlichkeiten wurden mit großen Pomp

begangenen. Zahlreiche Freunde von Nah und Fern hatten sich eingefunden,

um diesem Festtage beizuwohnen.

Der festliche Zug bewegte sich von dem alten Bethause nach der neuen

Synagoge. Voran unter dem prachtvollen Baldachin der Oberrabbiner, Herr

Dr. Auerbach aus Bonn und der hiesige Kantor und Lehrer, Herr Cahn,

gefolgt von den Trägern des Gesetzrollen. Hierauf folgte das hier neu

errichtete Sängerchor von den Jungfrauen und Männern Sobernheims, die zu

dieser Festlichkeit geladenen Beamten und die übrigen Mitglieder der

Gemeinde. Die Synagoge war bei dieser denkwürdigen Feierlichkeit mit Laub

und Blumengewinden vom Referenten geschmückt worden. Herr Oberrabbiner

Dr. Auerbach hielt eine tief ergreifende Predigt, die Wichtigkeit des

heutigen Tages schildernd. Am Samstage darauf predigte der Lehrer und

Kantor der israelitischen Gemeinde Herr Kahn über das Thema: 'Bauet mir

ein Gotteshaus und ich werde wohnen unter Euch.' S. Hadra,

Maurermeister." |

1904 wurde die Synagoge umfassend renoviert und nach Westen erweitert.

Über den Abschluss der Arbeiten und die Wiedereinweihung des Gotteshauses am

11. und 12. November 1904 liegt ein Bericht aus der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 24. November 1904 vor:

Sobernheim.

14. November (1904). Der 11. und 12. November waren hohe Festtage für die

hiesige Gemeinde, galt es doch an diesen Tagen, die erweiterte und verschönerte

Synagoge einzuweihen. Zu den Feierlichkeiten waren viele Gäste von hier und von

auswärts eingeladen und erschienen. Der am Freitag Nachmittag abgehaltene

Weihegottesdienst, an dem unter anderen auch der Bürgermeister, das

Stadtverordneten-Kollegium, der Königliche Kreisschulinspektor, der Direktor

der hiesigen Realschule sowie die Vertreter der Schulverbände teilnahmen, wurde

eröffnet durch die vom Synagogenchor vorgetragene Motette: "Gesegnet sei, wer

da kommt im Namen des Herrn." Hierauf verlas der Lehrer der Gemeinde, Herr

Berendt, mit erhebend ausdrucksvoller Stimme Psalm 110. Nachdem der Chor alsdann

Mah towu gesungen, trug die älteste Tochter des Vorstandsmitgliedes

Herrn Michel in mustergültiger Weise einen Prolog vor und überreichte dem

Gemeindevorsitzenden, Herrn M. Marum, den Schlüssel zur heiligen Lade. Dieser

hielt eine Ansprache und dankte in kurzen, aber herzlichen Worten allen denen,

die zur Ausführung des Baues beigetragen haben. Darauf öffnete Herr Marum die

heilige Lage und übergab sie dem zeremoniellen Gebrachte. Während der Chor Wajehi

benisa sang, entnahm das Vorstandsmitglied, Herr Löb, eine der Torarollen

und übergab sie Herrn Berendt, welcher mit feierlicher Stimme folgendes sprach:

"Und dies ist die Lehre, welche Moses den Kindern Israels vorgelegt, und in

dieser Lehre steht das Wort, welches Israel auf seiner langen Wanderung durch

die Geschichte als Banner gedient, um welches es sich geschart, das Wort,

welches Sein Leitstern war in freundlichen und in trüber Tagen: Höre Israel,

der Ewige, unser Gott, der Ewige, ist einzig." – Nachdem Chor und Gemeinde die

letzten Worte in hebräischer Sprache wiederholt hatten, wurde die Torarolle

unter geeignetem Chorgesang in die heilige Lade gestellt. Tief ergreifend und

ernst durchdacht war die hierauf folgende Festpredigt des Herrn Berendt über

das Wort des Propheten Jesajas: beiti beit tefila jekare lekol haAmim "Mein

Haus soll sein ein Bethaus und ein Haus für alle Völker". Nach der hierauf von

ihm vorgenommenen Weihe und der Verlesung des allgemeinen Bittegebets wurde

sodann der aronitische Segen in hebräischer und deutscher Sprache erteilt und

vom Chore der Weihgesang vorgetragen. Der Festgottesdienst hinterließ bei allen

Teilnehmern ersichtlich einen der Würde der Feier voll entsprechenden Eindruck.

Nach einer kurzen Pause fand kabbalat schabbat (Empfang des Schabbat)

statt, wobei ebenso wie am Nachmittag unser prächtiges Gotteshaus in herrlichem

elektrischem Lichterglanze erstrahlte. Am Samstag Vormittag fand ein

Hauptgottesdienst statt, mit welchem die religiöse Feier abschloss. Nachmittags

4 Uhr begann im Saale der "hohen Burg" ein Bankett. In schönster Weise verlief

auch diese Veranstaltung, sodass das Fest sich zu einem harmonischen Ganzen

gestaltete, welches seinen Arrangeuren Ehre machte und bei allen Teilnehmern

eine dauernde Erinnerung bilden wird. An der Ausschmückung des Gotteshauses

haben sich ein besonderes Verdienst erworben: Frau Jakob Kaufmann geb. van

Geldern, die durch Sammlung bei der Frauen die Anschaffung eines großartigen

Parochet (Toravorhang) ermöglichte; Herr Ferdinand Herz, der eine kostbare

Schulchandecke (Decke für das Vorlesepult) stiftete; Frau Else Jakobi geb.

Marum von Grünstadt und Herr B. Steinherb aus Aachen, welche je ein

reichgeziertes Toramäntelchen schenkten. Die Familie Jakob Marum aus Karlsruhe

gab einen seltenen Teppich, der das Innere des Gotteshauses ziert.

Sobernheim.

14. November (1904). Der 11. und 12. November waren hohe Festtage für die

hiesige Gemeinde, galt es doch an diesen Tagen, die erweiterte und verschönerte

Synagoge einzuweihen. Zu den Feierlichkeiten waren viele Gäste von hier und von

auswärts eingeladen und erschienen. Der am Freitag Nachmittag abgehaltene

Weihegottesdienst, an dem unter anderen auch der Bürgermeister, das

Stadtverordneten-Kollegium, der Königliche Kreisschulinspektor, der Direktor

der hiesigen Realschule sowie die Vertreter der Schulverbände teilnahmen, wurde

eröffnet durch die vom Synagogenchor vorgetragene Motette: "Gesegnet sei, wer

da kommt im Namen des Herrn." Hierauf verlas der Lehrer der Gemeinde, Herr

Berendt, mit erhebend ausdrucksvoller Stimme Psalm 110. Nachdem der Chor alsdann

Mah towu gesungen, trug die älteste Tochter des Vorstandsmitgliedes

Herrn Michel in mustergültiger Weise einen Prolog vor und überreichte dem

Gemeindevorsitzenden, Herrn M. Marum, den Schlüssel zur heiligen Lade. Dieser

hielt eine Ansprache und dankte in kurzen, aber herzlichen Worten allen denen,

die zur Ausführung des Baues beigetragen haben. Darauf öffnete Herr Marum die

heilige Lage und übergab sie dem zeremoniellen Gebrachte. Während der Chor Wajehi

benisa sang, entnahm das Vorstandsmitglied, Herr Löb, eine der Torarollen

und übergab sie Herrn Berendt, welcher mit feierlicher Stimme folgendes sprach:

"Und dies ist die Lehre, welche Moses den Kindern Israels vorgelegt, und in

dieser Lehre steht das Wort, welches Israel auf seiner langen Wanderung durch

die Geschichte als Banner gedient, um welches es sich geschart, das Wort,

welches Sein Leitstern war in freundlichen und in trüber Tagen: Höre Israel,

der Ewige, unser Gott, der Ewige, ist einzig." – Nachdem Chor und Gemeinde die

letzten Worte in hebräischer Sprache wiederholt hatten, wurde die Torarolle

unter geeignetem Chorgesang in die heilige Lade gestellt. Tief ergreifend und

ernst durchdacht war die hierauf folgende Festpredigt des Herrn Berendt über

das Wort des Propheten Jesajas: beiti beit tefila jekare lekol haAmim "Mein

Haus soll sein ein Bethaus und ein Haus für alle Völker". Nach der hierauf von

ihm vorgenommenen Weihe und der Verlesung des allgemeinen Bittegebets wurde

sodann der aronitische Segen in hebräischer und deutscher Sprache erteilt und

vom Chore der Weihgesang vorgetragen. Der Festgottesdienst hinterließ bei allen

Teilnehmern ersichtlich einen der Würde der Feier voll entsprechenden Eindruck.

Nach einer kurzen Pause fand kabbalat schabbat (Empfang des Schabbat)

statt, wobei ebenso wie am Nachmittag unser prächtiges Gotteshaus in herrlichem

elektrischem Lichterglanze erstrahlte. Am Samstag Vormittag fand ein

Hauptgottesdienst statt, mit welchem die religiöse Feier abschloss. Nachmittags

4 Uhr begann im Saale der "hohen Burg" ein Bankett. In schönster Weise verlief

auch diese Veranstaltung, sodass das Fest sich zu einem harmonischen Ganzen

gestaltete, welches seinen Arrangeuren Ehre machte und bei allen Teilnehmern

eine dauernde Erinnerung bilden wird. An der Ausschmückung des Gotteshauses

haben sich ein besonderes Verdienst erworben: Frau Jakob Kaufmann geb. van

Geldern, die durch Sammlung bei der Frauen die Anschaffung eines großartigen

Parochet (Toravorhang) ermöglichte; Herr Ferdinand Herz, der eine kostbare

Schulchandecke (Decke für das Vorlesepult) stiftete; Frau Else Jakobi geb.

Marum von Grünstadt und Herr B. Steinherb aus Aachen, welche je ein

reichgeziertes Toramäntelchen schenkten. Die Familie Jakob Marum aus Karlsruhe

gab einen seltenen Teppich, der das Innere des Gotteshauses ziert.

|

1929 wurde das Dach der Synagoge erneuert. Im August

1930 wurde eine Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges

aus Sobernheim in der Synagoge angebracht.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge demoliert und geschändet.

Die Gebetbücher wurden verbrannt. Die Torarollen und der Vorhang des

Toraschreines konnten gerettet werden. Die zerschlagene Gefallenengedenktafel

wurde von Alfred Marum in

Sicherheit gebracht. (Sie wurde von ihm wieder zusammengesetzt und am 15. Oktober 1950 an

dem Denkmal auf dem Friedhof im

zerbrochenen Zustand befestigt. Die Jüdische Kultusgemeinde für die

Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld hat die beschädigte Tafel durch eine

originalgetreue Neuanfertigung im Januar 2005 ersetzt).

1939 wurde die Synagoge an die Stadt

verkauft, die das Gebäude zur Aula für das Gymnasium machen will. Im Zweiten

Weltkrieg wird die ehemalige Synagoge allerdings als Lagerraum für die

Wehrmacht zweckentfremdet.

Nach 1945: 1953 wurde das Gebäude an den Inhaber des Kaufhauses Schmidt

verkauft und danach als Möbellager verwendet. Dazu wurden zwei Zwischendecken

eingezogen. 1971 drohte der Abbruch des Gebäudes. Eine breite Umgehungsstraße

sollte nach den damaligen Plänen über das Grundstück der Synagoge führen. Nur mit

großer Mühe konnte der Unterschutzstellungsantrag beim Landesamt für

Denkmalpflege durchgesetzt werden. Die Stadt und der Eigentümer legten

(vergeblich) Widerspruch ein.

1986 wurde das Gebäude wiederum verkauft und als

Getränkelager und zur Vorratshaltung verwendet. Am 9. November 1989

wurde der Förderverein Synagoge Sobernheim e.V. gegründet. Er setzte sich zum Ziel, das

Vermächtnis der jüdischen Kultur in Bad Sobernheim zu bewahren. Von vornherein

stand

die Erhaltung und Renovierung der Synagoge im Mittelpunkt. Das Gotteshaus sollte

einer sinnvollen, der Würde des Gebäudes entsprechenden Nutzung zugeführt

werden. Diese Nutzung konnte darin gefunden werden, dass in dem Gebäude die städtische

Bibliothek und die Bibliothek der Kirchengemeinde zusammengefasst werden sollten

und dabei der frühere Betsaal in seinen Dimensionen erhalten blieb (keine durchgezogene

Zwischendecke).

2001 wurde von der Stadt Bad Sobernheim die Synagoge erworben.

Durch einen Nutzungs- und Unterhaltungsvertrag kam das Gebäude in die Obhut der

Fördervereins. 2002 wurden das Dach und die Fenster repariert. Von Nachkommen

der Familie Marum wurde ein neuer Davidsstern für das Dach gespendet. Alsbald

fanden in dem zunächst noch wenig ansehnlichen Innenraum mehrere

Gedenkveranstaltungen, Konzerte und auch jüdische Gottesdienste statt. Enge

Kontakte wurden in diesem Zusammenhang geknüpft zwischen dem Verein und der Zentralwohlfahrtsstelle der

Juden in Deutschland (mit dem Max-Willner-Haus in Bad Sobernheim) und der Jüdischen Kultusgemeinde in

Bad Kreuznach. 2003

fand der erste jüdische Gottesdienst in der Synagoge nach 65 Jahren statt.

Zwischen 2005 und 2010 konnte die Restaurierung der ehemaligen Synagoge als

eines Kulturhauses Synagoge" durchgeführt werden. Die feierliche

Einweihung des "Kulturhauses Synagoge" war am 30. Mai 2010.

Adresse: Förderverein Synagoge Sobernheim e.V., zu

Hdn. von Hans-Eberhard Berkemann, Auf

dem Kolben 4, 55566 Bad Sobernheim. Tel. 06751/3795.

Spendenkonto: Sparkasse

Rhein-Nahe (BLZ 560 501 80) Nr. 1 009 760 E-Mail.

Adresse/Standort der Synagoge: Gymnasialstraße 9

Fotos

(Fotos um 1980 aus "und dies ist die Pforte..."

s.Lit. S. 95.97)

Fotos 2005: Hahn, Aufnahmedatum am "Tag des offenen

Denkmals", 11.9.2005)

| Der alte Betsaal / das

Schulgebäude in der Marumstraße |

|

|

|

|

Im Gebäude

Marumstraße 20 (ehemaliges Haus der Familie Werner) befand sich

vor

Einweihung der Synagoge 1858 der Betsaal |

Erinnerung an die

Strumpffabrik Marum

in der Marumstraße |

| |

|

Historisches zur 1858

eingeweihten Synagoge |

|

|

| |

Innenansicht

der Synagoge |

Toravorhang aus Bad

Sobernheim, ausgestellt in

der ehemaligen Synagoge

in Meisenheim |

| |

|

|

Die ehemalige Synagoge

um 1980 |

|

|

| |

Links der ehemaligen Synagoge

befindet

sich noch der Anbau mit einer Einfahrt |

Möbellager im Inneren der

ehemaligen Synagoge |

| |

|

|

| Die ehemalige Synagoge 2005

- vor den Renovierungsarbeiten |

|

|

|

|

Die Synagoge von Südwesten

gesehen,

links der Eingangsbereich |

Synagoge und Kirche

im

Gegenüber |

Die Synagoge von

Osten gesehen |

| |

|

|

|

|

|

| Ansicht von Nordosten |

Der 2002 aufgesetzte

Davidstern,

gestiftet von Nachkommen

der Familie Marum |

Der Stab für den alten

Davidsstern;

der Stern wurde von der Dachspitze

in der NS-Zeit

"abgeschossen" |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Der Eingangsbereich |

Die Portalinschrift, in der

Mitte auf hebräisch "Haus Gottes"; links die hebräische

Jahreszahl für 1858. |

Hinweistafel |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| Im Bereich des Erdgeschosses |

Erster Stock auf Höhe der

Frauenempore |

Unter dem Dach |

| |

|

|

|

|

|

Zeichnung der alten

Gefallenengedenktafel,

die in der Pogromnacht 1938 zerschlagen

wurde

(siehe die Kopie der Tafel auf

dem Friedhof) |

Fotos und Namen der deportierten

Sobernheimer Juden im Bereich des

Toraschreines |

|

| |

| |

|

|

|

|

|

| Aufgefundene

Grabsteine. |

|

| |

|

Die ehemalige

Synagoge

im Juni 2008

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 27.6.2008) |

|

|

| |

Die

ehemalige Synagoge, von Osten (links) und Südwesten (rechts) gesehen |

| |

|

|

|

|

| Eingang mit

der Portalinschrift |

Westliche Seite mit

Eingangsbereich |

| |

|

|

|

|

| |

Hinweistafel |

Der 2002 aufgesetzte

Davidstern |

| |

|

|

| |

|

|

Nach Abschluss

der Renovierungsarbeiten: die ehemalige Synagoge

am Tag der Eröffnung als "Kulturhaus Synagoge" am 31. Mai

2010

(Fotos: Hahn) |

|

|

|

|

| Ansichten des

Gebäudes von Osten / Nordosten |

Ansicht von der

Gymnasialstraße |

| |

|

|

|

|

|

| Blick auf den

Eingangsbereich |

Hinweistafel "Kulturhaus

Synagoge" |

| |

|

|

|

|

|

| Das Eingangstor mit

Portalinschrift |

Das Davidstern auf dem

Gebäude |

|

| |

|

|

|

|

|

| Ansichten des

Erdgeschosses des vor allem als Bücherei genützten "Kulturhauses

Synagoge" |

| |

|

|

|

|

|

| Auf Höhe der

früheren Frauenempore |

Über dem

ehemaligen Toraschrein:

Rundfenster mit Davidstern |

| |

| |

|

|

|

|

|

Blick auf den

ehemaligen Toraschrein |

Von der Familie Marum zur

Einweihung als

Kulturhaus zurückgegebene Torarolle |

Fotos von jüdischen

Einwohnern Sobernheims,

die in der NS-Zeit ermordet wurden |

| |

|

|

|

|

|

Ein Harmonium, wie es bis 1938

auf

der Empore der Synagoge stand |

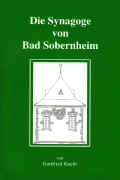

Modell der

ehemaligen Synagoge von Gottfried Kneib |

| |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Hoch verdient um die

Restaurierung der

ehemaligen Synagoge: Hans-Eberhard

Berkemann im

Gespräch |

|

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungen an die

Familie Marum |

|

|

| |

Straßenschild der

Marumstraße, in der sich bis heute die Gebäude der

ehemaligen

Strumpffabrik Marum befinden |

| |

|

|

|

|

|

Der "Marum-Park",

ehemals Privatgarten der Familie Marum, dann der Stadt geschenkt mit einem

Gedenkstein für Arnold Marum,

gewidmet von seinen Eltern Alfred und

Amelie Marum (1952) |

| |

|

|

| |

|

|

Fotos vom August 2025

(erstellt von Dagmar Bluthardt) |

|

|

| |

Im Bereich der

ehemaligen Synagoge sind im Sommer 2025 umfangreiche Straßenbauarbeiten im

Gang |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte ab 2012

| 2014: Der

Sobernheimer Synagogen-Förderverein feiert 25-jähriges Bestehen |

Wir gratulieren Hans-Eberhard Berkemann

und dem Förderverein für die in diesen Jahren geleistete großartige

Arbeit!

Vgl. Artikel von Stefan Munzlinger in der "Rhein-Zeitung" vom

11. Januar 2014: "Vor 25 Jahren von Synagogen-Freunden gegründet:

Förderverein wurde anfangs auch skeptisch beäugt...."

Link

zum Artikel |

| |

| März 2016:

Förderverein Synagoge wird Arbeitskreis im

'Kulturforum Bad Sobernheim e.V.' |

Artikel von Wilhelm Meyer in der

"Allgemeinen Zeitung" (Bad Sobernheim) vom 2. April 2016: "Bad Sobernheim.

Förderverein Synagoge wird Arbeitskreis im 'Kulturforum Bad Sobernheim

e.V.'

BAD SOBERNHEIM - Seine Eigenständigkeit als 'Förderverein Synagoge Sobernheim

e.V.', so hatten die Teilnehmer der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober vergangenen Jahres beschlossen, sollte der Verein zugunsten eines Aufgehens im Kulturforum Bad Sobernheim e.V. aufgeben. Hintergrund dieser

'einschneidenden Veränderung', wie es der Fördervereinsvorsitzende Hans-Eberhard Berkemann in der Einladung geschrieben hatte, sei

'die Tatsache, dass die meisten Mitglieder des jetzigen Vorstandes aus Altersgründen bei der Neuwahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten

werden'..."

Link

zum Artikel |

Artikel von Wilhelm Meyer in der

"Allgemeinen Zeitung" vom 11. April 2016: "Förderverein wird zum

Arbeitskreis

BAD SOBERNHEIM - Nach 35-jährigem Bestehen hat sich der Förderverein

Synagoge als eigenständiger Verein aufgelöst. Als Arbeitskreis Synagoge im

Kulturforum allerdings wird er, befreit vom Formalen einer Vereinsführung,

seine Arbeit weiter verfolgen. Nach Erreichen seiner Hauptziele, so die

Hoffnung des früheren Fördervereinsvorsitzenden Hans-Eberhard Berkemann,

sieht er in der neuen Verortung eine weit größere Chance. Der Arbeitskreis

Priorhof im Kulturforum habe es vorgemacht, erläuterte dessen Vorsitzender

Uwe Engelmann in seiner Vorstellung der 'neuen Heimat' der Förderer. Auch

hier arbeitet eine von Vereinsformalien befreite Gruppe im Rahmen des

Kulturvereins mit großem Erfolg. Nicht anders der Arbeitskreis

Stadtgeschichte. Erstmals sei in einer Sobernheimer Chronik das jüdische

Leben der Stadt überhaupt wahrgenommen worden.

Ein Besuch von Dr. Frances Henry Anfang Juni ist dabei ein wegweisendes

Ereignis. Henry, Enkeltochter von Jakob und Johanna Ostermann, hat das Buch

'Nachbarn und Opfer', Erinnerungen an eine Kleinstadt (Sobernheim) im

Nationalsozialismus, geschrieben, das der Förderverein herausgegeben hat.

Sie bringt Briefe mit, die ihr Großvater aus Sobernheim den in Sicherheit

befindlichen Kindern, also auch ihren Eltern, geschickt hatte. Das tragische

Schicksal ihrer verbliebenen Großeltern, die schließlich in Theresienstadt

ermordet wurden, ist Teil der Sobernheimer Geschichte. Vieles ist noch

unerzählt, so hat ein Fund Berkemanns die Rolle des Sobernheimer

evangelischen Pfarrers in völlig neuem Licht erscheinen lassen. Oder dass

das Katholische Pfarrhaus lange das Zentrum der Versorgung der jüdischen

Bevölkerung mit Fleisch gewesen sei.

HAUPTAKTEURE: Auf die neben dem Förderverein beim Erhalt der Synagoge

tätigen Hauptakteure machte Berkemann gesondert aufmerksam. Da sei das

Engagement des damaligen Bürgermeisters Hans-Georg Janneck zu nennen, das

Land, das den Großteil der Mittel beigesteuert und die evangelische Kirche,

die sich mit 30 000 Euro für die Restaurierung eingesetzt habe.

Der Jahresrückblick weitete sich zwar an manchen Stellen zu einer

Generalerinnerung, der Kassenbericht aber hatte nichts davon. Überprüft und

einwandfrei vorgefunden worden war Gottfried Kneibs Kasse von Ernst Fechter

und Dr. Hans-Gert Dhonau. Entsprechend einstimmig konnte die Entlastung

ausgesprochen werden. Das Vereinsvermögen war schon vorab zur Verwendung für

den AK Synagoge dem Kulturforum überwiesen worden. Hans-Peter Koch übernahm

den formalen Teil der Vereinsauflösung und die Wahl der Liquidatoren, zu