|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Wilhelmshaven mit

Bant und Rüstringen (Niedersachsen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Wilhelmshaven, einer nach 1853 angelegten Hafenstadt (Stützpunkt der

Preußischen Marine an der Nordsee, seit 1869 Wilhelmshaven genannt), zogen um

1870 erste jüdische Personen zu. Sie ließen sich in Wilhelmshaven und dem

unmittelbar benachbarten Rüstringen nieder. Ihre Zahl wuchs in den folgenden

Jahrzehnten an (1876 10, 1885 47, 1910 131, 1925 239). Zunächst benutzte man die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde

in Neustadtgödens. Ein offizieller Vertrag

zwischen der "Wilhelmshavener Gruppe" und der Gemeinde Neustadtgödens wurde Anfang 1876 abgeschlossen. Die Zuständigkeit für die

beiden preußischen

Gemeinden (Neustadt-Gödens und Wilhelmshaven) lag seitdem beim Landrabbinatsbezirk

Emden.

Um 1895 erklärten sich die Wilhelmshavener Juden zur "Israelitischen

Vereinigung Wilhelmshaven" und traten 1899 geschlossen aus der

Gemeinde Neustadt-Gödens aus. Die offizielle Gründung einer selbständigen

"Synagogen- und Religionsschulgemeinde mit dem Sitze Wilhelmshaven"

war am 1. April 1901. Die ersten beiden Gemeindevorsitzenden waren Louis

Leeser (bis mind. 1904) und Jacob Müller (1908-1919).

In dem 1911 zunächst nach Rüstringen eingemeindeten heutigen Wilhelmshavener

Stadtteil Bant war 1905 gleichfalls

eine jüdische Gemeinde gegründet worden. Bei der Sitzung des Jüdischen

Landesgemeinderates in Oldenburg im April

1905 wurde Bant als selbständige Gemeinde bestätigt (siehe Bericht unten). Bis

spätestens 1908 fusionierte die jüdische Gemeinde in Bant mit der Gemeinde in

Wilhelmshaven zur Israelitischen Gemeinde Wilhelmshaven-Bant (siehe

Ausschreibung der Lehrerstelle unten von 1908). Nach Eingemeindung von Bant nach

Rüstringen nannte sich die Gemeinde Synagogengemeinde

Wilhelmshaven-Rüstringen (siehe Ausschreibung der Lehrerstelle von

1929).

An Einrichtungen gab es einen Betsaal, seit 1915 eine Synagoge (s.u.),

eine Religionsschule und ein rituelles Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde

wurden bis 1908 in Jever, seitdem auf einem

eigenen Friedhof in

Schortens-Heidmühle beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war ein Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und

Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Max Frühauf

(geb. 16.2.1883 in Walldorf, Werra, gef. 4.6.1917) und Karl Weinberg (geb.

17.2.1890 in Sögel, gef.

29.9.1918).

Mitte der 1920er-Jahre lebten in Wilhelmshaven

ca. 100 jüdische Personen, in Rüstringen (mit Bant) gleichfalls etwa 100

Personen. Dem Gemeindevorstand Wilhelmshaven gehörten Julius Margoniner

(Vorsitzender von 1919-1925),

Leo Bein und Jacob Strauß an; die Juden von Rüstringen hatten mit Max Jakobs

und den Herren Nissenfeld und Pfeffer noch eigene Vorstände. Leo Bein war nach

Julius Margoniner von 1925-1931 erster Gemeindevorsitzender. Als Lehrer und

Schochet war Max Ruda für beide Teilgemeinden angestellt. Er unterrichtete an

der "Israelitischen Religionsschule" zwölf Kinder und hielt den

jüdischen Religionsunterricht am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium der Stadt. Zwei

jüdische Vereine hatten sich inzwischen gebildet: die Wohltätigkeitsvereine Chewra

Kadischa (gegr. 1902) und der Jüdische Frauenverein (gegr. 1906). Später

kamen noch ein "Jugendbund" und ein "Literaturverein" dazu.

Anfang der 1930er-Jahre hatte die Gemeinde Wilhelmshaven-Rüstringen inzwischen

einen gemeinsamen Vorstand. Erster Vorsitzender war Jonas Fränkel, 2.

Vorsitzender Hermann Müller, 3. Vorsitzender A. Paul. Der Repräsentanz

gehörten an: S. Gunst, A. Gutenberg. Lehrer und Kantor war Herrmann Hartogsohn. Die

jüdischen Familien hatten eine nicht unbedeutende Stellung im wirtschaftlichen

Leben der Stadt. Anfang der 1930er-Jahre waren unter den jüdischen Einwohnern

70 Kaufleute, Händler oder in diesem Berufsbereich Angestellte, acht

Schlachter, ein Konditor, ein Apotheker, ein Soldat, ein Theaterdirektor, drei Landwirte,

ein Schneidermeister u.a.m. Die knapp 50 kleinen und großen Geschäfte der

jüdischen Gewerbetreibenden waren schwerpunktmäßig in den Einkaufsbereichen

Gökerstraße/Bismarckplatz und Marktstraße/Wilhelmshavener Straße

angesiedelt.

1933 lebten noch 191 jüdische Personen in der Stadt. Die zunehmende

Bedrückung und Entrechtung sowie der wirtschaftliche Boykott führten dazu,

dass bis 1938 etwa 100 Juden die Stadt verließen. Beim Novemberpogrom 1938

wurden die bis dahin noch bestehende jüdische Geschäfte sowie jüdische

Wohnhäuser verwüstet oder zerstört. Zahlreiche der jüdischen Einwohner

wurden aus den Wohnungen geholt, misshandelt und durch die Straßen zur

damaligen "Jahn-Halle" getrieben. Einigen wurden Pappschilder mit der

Aufschrift "Ich bin eine Judensau!" umgehängt. Zuschauer warfen mit

Steinen auf die Gruppe oder bespuckten sie. 34 Männer wurden über Oldenburg in

das KZ Sachsenhausen gebracht und dort wochenlang festgehalten. Bis Mai 1939

konnten weitere 45 jüdische Einwohner der Stadt emigrieren. Die noch Verbliebenen wurden in den folgenden Jahren deportiert und ermordet.

Von den in Wilhelmshaven geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Adele Bachrach geb. Pels

(1892), Simon Salomon Bäumer (1904), Fritz Behnel (), Clara ter Berg geb. Voß

(1878), Levie ter Berg (1882), Rita Sophie ter Berg (1906), Marianne Berliner

geb. Cohen (1870), Moses Salomon Lazarus Berliner (1882), Marek Brenner (geb. ca. 1930),

Leib Charytan (1889),

Rachel Charytan geb. Stelzer (1889), Martha Cibulski geb. Wolf (1909),

Henny Citrin geb. Bertenthal (1890), Leo (Luser) Citrin (geb. 1890), Artur Cohen

(1901), Bernhard Cohen (1868), Hannelore Cohen (1935), Ilse Cohen geb. Schirling

(1907), Ingrid Cohen (1929), Johanna Cohen geb. Juchenheim (1858), Moritz Cohen

(1880), Philipp Cohen (1888), Ida Ehrlich geb. Schönwetter (1913), Silvia Eichenbronner geb. Neu

(1898), Julius Feilmann (1900), Max Feybusch (1877), Ignaz Fränkel (), Jenni Fränkel

(1880), Jonas Fränkel (1874), Karl-Heinz Fränkel (1922), Julie Friede (1862),

Herta Frost geb. Voss (1913), Salomon Gazan (1904), Erna Goldberg (1909), Reta

Goldberg (1910), Reha Ruth Goldmann (1931), Margarete Goldstein (1902), Lotte

Gottschalk (1911), Jacob Grünbaum (1861), Lea Grünbaum geb. Levy (1871), Lipot Haasz

(1899), Henny Hartog geb. Scheuer (1897), Hermann Hartog (1887), Iwan

Hess (1893), Leo Hirschberg (1898), Lucie Hirschberg (1925),

Lotte (Slata, Slate) Hirschberg geb. Findling (1896), Friedrich Hoffmann (1899),

Jenny Janover geb. Leffmann (1870), Saul Janover (1865), Zita Leczes (1921),

Arno Jonge (1903), Bertha Juchenheim (1859), Veronica Kariel geb.

Cleffmann (1892), Johanna Kannenberg geb. Wohl (1878), Ludwig Kariel (1899), Mary Lauenger

(1922), Moritz Lauenger (), Kurt Leeser (1899), Nina Leeser (1895), Else

Leffmann (), Goldine Levie (1881), Marie Levie (1880), Martha Rahel Levy geb. Schwabe

(1885), Johanna Lowitz geb. Rubens (1907), Walter Lowitz (1904), Antonie Magnus

(1921), Gottlieb Magnus (1883), Margarete Magnus geb. Schiff (), Siegfried Margoniner

(1880), Anni Mayer geb. Oberschützky (1898), Emilie Mehnen geb. Schmolka (1887),

Walter Menkel (1890), Hermann Müller (1884), Grete Nissenfeld (1908), Minna

Anna Obermeier geb. Rosenthal (1882), Käthe Paul (1905), Chaja Pfeffer geb. Citrin

(Cytrin, 1886), Erna Pfeffer (1913), Salomon Pfeffer (1882), Rosalie Pinto geb. Juchenheim

(1864), Gisela Polak geb. Kornblum (1905), Moses Roseboom (1906), Walter Roseboom

(1901), Clara (Klara) Sagan geb. Brock (1883), Moses Sagan (1882), Frida Salomons geb. Vohs

(1911), Adolf

Scheuer (1867), Robert Scheyer (1884), Frieda Schirling geb. Stern (1881), Fanny

Silberberg geb. Bargebuhr (1877), Elieser Stern (1877), Jacob Strauss (1872), Hulda Strauss geb. Eichberg

(1875), Ernst de Taube (1889), Frieda de Taube geb. ter Berg (1912), Ella

Verständig geb. Reisner (1902), Hannelore Verständig (1936), Hermann (Hersch) Verständig

(1901), Luise Verständig (1931), Thekla Voß geb. Hecht (1887), Henny Waldmann

(1884), Friederike Weinberg (1892), Alfred Wohl (1885), Ella Wohl (1890), Julius Wohl

(1876), Blüma Wolf geb. Seelenfreund (1877), Jenny Wolf (1907), Moses Wolf

(1877), Berta Zabner geb. ter Berg (1909), Hildegard Zabner (1929), Moschek

Josek Zabner (1899), Hermann Zander (1917), Karl Zilversmit (1888).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1897 /

1908 / 1929

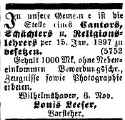

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November 1896: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November 1896:

"In unserer Gemeinde ist die Stelle eines Kantors, Schächters und

Religionslehrers per 15. Januar 1897 zu besetzen.

Gehalt 1.000 Mark ohne

Nebeneinkommen. Bewerbungsschreiben, Zeugnisse sowie Photographie erbeten.

Wilhelmshaven, 6. November (1896).

Louis Leeser, Vorsteher." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober 1908: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober 1908:

"Die

hiesige Religions-Lehrer, Kantor und Schächterstelle

ist möglichst bald

zu besetzen. Das fixe Gehalt beträgt p.a. 2.000 Mark, außerdem

erhebliche Nebeneinnahmen aus Schechita etc. Bewerber mit guten

Stimmmitteln wollen ihre Gesuche mit Zeugnisabschriften möglichst

umgehend an den unterzeichneten Vorstand richten. Reisekosten werden

vergütet.

Israelitische Gemeinde Wilhelmshaven-Bant, Jacob Müller, Wilhelmshaven." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929:

"In unserer Gemeinde ist die Stelle eines

Religionslehrers, Kantors

und Schochets

zum 1. Oktober zu besetzen. Die Gehaltsfrage wird nach

stattlichen Grundsätzen geregelt. Als Bewerber kommen reichsdeutsche,

orthodoxe, jüngere, verheiratete Herren in Frage. Wir bitten um

lückenlose Offerten mit Zeugnisabschriften. Referenzen und Bild

einzureichen.

Der Vorstand der Synagogengemeinde

Wilhelmshaven-Rüstringen. Leo

Bein." |

Hinweis auf den Lehrer Siegfried Wetzler

(1880-1942)

Anmerkung: der Lehrer Siegfried Wetzler wurde am 4. Juni 1880 in Binswangen geboren. Er hatte noch

elf Geschwister. Als Kantor, Schochet (Schächter) und Lehrer zog sein Vater Moses

Wechsler 1883 mit der Familie nach Kronach. 1921 setzten sich die Eltern zur Ruhe und zogen zu ihrem Sohn Max nach Frankfurt.

Max' Sohn Rudi gehörte der Reichsbannerbewegung an, die sich schon früh den Nazis widersetzte. 1934 floh er nach Amerika. Max war der Vater der bekannten amerikanischen Liedermacherin und Folkloresängerin Laura Wetzler, die vor allem auch jüdische Lieder aus aller Welt singt. Sie besuchte mehrmals Deutschland und trat u.a. in Kronach auf – in Erinnerung an ihren Urgroßvater Moses Wetzler. Einige der 12

'Wetzler-Kinder' überlebten den Holocaust, andere nicht, darunter auch Siegfried.

Siegfried Wetzler heiratete Rebekka geb. Danziger (geb. 6. Oktober 1886 in

Hassfurt). Er wurde Lehrer wie sein Vater und lebte zunächst in

Wilhelmshaven. Hier war er

möglicherweise ab 1908/09 (vgl. Stellenausschreibung oben vom 1. Oktober 1908).

In der Zeit des Ersten Weltkrieges war er zum Kriegsdienst eingezogen; an seiner

Stelle wurde in Wilhelmshaven der ungarische Lehrer Jakob Teßler

vertretungsweise für Siegfried Wetzler angestellt. Danach war Wetzler in Aurich

tätig. Aus dem Jahr 1925 liegt ein Dokument des Gymnasiums Ulricianum Aurich

vor, wonach sich Lehrer Wetzler Ende August 1925 über antisemitische

Übergriffe von Mitschülern gegen seiner Sohn beschwerte. Nach der Zeit in

Aurich wirkte Siegfried Wetzler seit 1926 in Frielendorf,

dann in Königstein (siehe weitere

Informationen in der Seite zu Königstein).

In der NS-Zeit wurde Siegfried Wetzler am 11. Juni 1942 nach Auschwitz-Birkenau deportiert, seine Frau Rebekka am 6. November 1942 mit Transport 901/36.

Beide wurden ermordet.

Lehrer Max Ruda erhält einen Ruf als Religionslehrer und Kantor in Zürich

(1929)

Anmerkung: Max Ruda war nach seiner Zeit in Wilhelmshaven von 1929 bis 1972

Lehrer und Kantor (Chason) bei der Israelitischen

Religionsgesellschaft Zürich.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,

5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer

Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer

und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit

lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge

leistet." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,

5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer

Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer

und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit

lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge

leistet." |

Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Sitzung

des Jüdischen Landesgemeinderates in Oldenburg mit Bestätigung einer

selbständigen Gemeinde in Bant (1905)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.

April 1905: "Oldenburg (Großherzogtum), 16. April (1905). Die

diesjährige Sitzung des Jüdischen Landesgemeinderates, der man, wie

immer, in allen Gemeinden mit großem Interesse entgegensah, fand am 9.

dieses Monats statt. Der Vorsitzende, Landrabbiner Dr. Mannheimer,

eröffnete die Sitzung mit einer bemerkenswerten Ansprache an die

Vertreter der Gemeinden. Er betonte den Segen, der durch die Einrichtung

eines Landesgemeinderates für unsere jüdischen Gemeinden erwachse, indem

durch diese Selbstverwaltung auf breitester Grundlage die Gemeinden in der

Lage seien, alle Angelegenheiten unter sich zu ordnen, ohne, wie dies in

Preußen der Fall sei. Regierungsorgane oft mit unerquicklichen

Angelegenheiten zu behelligen. Deshalb bat der Vorsitzende die Vertreter,

auch die Meinungen und Ansichten etwaiger Gegner innerhalb der Gemeinden

wohlwollend zu behandeln, da Gegenansichten absolut nichts schaden, es

müsse nur alles vermieden werden, Gemeindeangelegenheiten in

öffentlichen Zeitungen auszutragen, nur so könne dem Antisemitismus der

Boden entzogen werden. Darum sei auch er als Vorsitzender stets bereit, im

Landesgemeinderate diesem Prinzip zu huldigen. Von den Vorlagen wurde vor

allem die seit einigen Jahren schwebende Frage 'Bant als eigene

Gemeinde mit einer Vertretung im Landesgemeinderate zu errichten',

endgültig gelöst. Da der Vorsitzende im Namen des Staatsministeriums die

Genehmigung zusagen konnte, so wurde Bant mit 27 jüdischen

Familien einstimmig als eigene Gemeinde proklamiert. Nachdem ferner der

Landesgemeinderat in geheimer Sitzung Herrn Landesrabbiner Dr. Mannheimer

in dessen Abwesenheit eine erhebliche Gehaltserhöhung bewilligte,

erklärte der Landrabbiner bei seinem Wiedererscheinen, dass er von nun ab

auf sämtliche im § 24 d. Gs. Beschl. festgelegten Gebühren für

Trauungen, Beerdigungen und Geburtsscheine verzichte, damit er voll und

ganz rein ideal in Freud und Leid seinen Gemeinden als Seelsorger zur

Seite stehen könne. Diese Erklärung machte auf alle Anwesenden einen

erhebenden Eindruck. Zum Delegierten für den Gemeintag wurde der

Vorsitzende für die Synagogengemeinden der Herzogtümer bestimmt. Der

Vorstand einer Gemeinde hatte beschlossen, am Sabbat und an den Feiertagen

beim Hauptgottesdienste nur solche selbständigen Herren zur Tora

aufzurufen, welche einen Zylinderhut tragen. Gegen diesen Beschluss war

eine Petition von einem Gemeindemitglied an den Landesgemeinderat

eingereicht worden, welche auf Aufhebung dieses Beschlusses hinzielte. Die

Petition wurde abgelehnt; im Gegenteil man fand dies Verlangen des

betreffenden Vorstandes sehr zeitgemäß und nachahmenswürdig. Nach

einigen anderen Vorlagen und nach der Verteilung des Staatszuschusses und

den Bewilligungen für Kultus- und Unterrichtszwecke wurde die Versammlung

geschlossen, auf die ein gemeinsames Essen folgte."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.

April 1905: "Oldenburg (Großherzogtum), 16. April (1905). Die

diesjährige Sitzung des Jüdischen Landesgemeinderates, der man, wie

immer, in allen Gemeinden mit großem Interesse entgegensah, fand am 9.

dieses Monats statt. Der Vorsitzende, Landrabbiner Dr. Mannheimer,

eröffnete die Sitzung mit einer bemerkenswerten Ansprache an die

Vertreter der Gemeinden. Er betonte den Segen, der durch die Einrichtung

eines Landesgemeinderates für unsere jüdischen Gemeinden erwachse, indem

durch diese Selbstverwaltung auf breitester Grundlage die Gemeinden in der

Lage seien, alle Angelegenheiten unter sich zu ordnen, ohne, wie dies in

Preußen der Fall sei. Regierungsorgane oft mit unerquicklichen

Angelegenheiten zu behelligen. Deshalb bat der Vorsitzende die Vertreter,

auch die Meinungen und Ansichten etwaiger Gegner innerhalb der Gemeinden

wohlwollend zu behandeln, da Gegenansichten absolut nichts schaden, es

müsse nur alles vermieden werden, Gemeindeangelegenheiten in

öffentlichen Zeitungen auszutragen, nur so könne dem Antisemitismus der

Boden entzogen werden. Darum sei auch er als Vorsitzender stets bereit, im

Landesgemeinderate diesem Prinzip zu huldigen. Von den Vorlagen wurde vor

allem die seit einigen Jahren schwebende Frage 'Bant als eigene

Gemeinde mit einer Vertretung im Landesgemeinderate zu errichten',

endgültig gelöst. Da der Vorsitzende im Namen des Staatsministeriums die

Genehmigung zusagen konnte, so wurde Bant mit 27 jüdischen

Familien einstimmig als eigene Gemeinde proklamiert. Nachdem ferner der

Landesgemeinderat in geheimer Sitzung Herrn Landesrabbiner Dr. Mannheimer

in dessen Abwesenheit eine erhebliche Gehaltserhöhung bewilligte,

erklärte der Landrabbiner bei seinem Wiedererscheinen, dass er von nun ab

auf sämtliche im § 24 d. Gs. Beschl. festgelegten Gebühren für

Trauungen, Beerdigungen und Geburtsscheine verzichte, damit er voll und

ganz rein ideal in Freud und Leid seinen Gemeinden als Seelsorger zur

Seite stehen könne. Diese Erklärung machte auf alle Anwesenden einen

erhebenden Eindruck. Zum Delegierten für den Gemeintag wurde der

Vorsitzende für die Synagogengemeinden der Herzogtümer bestimmt. Der

Vorstand einer Gemeinde hatte beschlossen, am Sabbat und an den Feiertagen

beim Hauptgottesdienste nur solche selbständigen Herren zur Tora

aufzurufen, welche einen Zylinderhut tragen. Gegen diesen Beschluss war

eine Petition von einem Gemeindemitglied an den Landesgemeinderat

eingereicht worden, welche auf Aufhebung dieses Beschlusses hinzielte. Die

Petition wurde abgelehnt; im Gegenteil man fand dies Verlangen des

betreffenden Vorstandes sehr zeitgemäß und nachahmenswürdig. Nach

einigen anderen Vorlagen und nach der Verteilung des Staatszuschusses und

den Bewilligungen für Kultus- und Unterrichtszwecke wurde die Versammlung

geschlossen, auf die ein gemeinsames Essen folgte." |

Gründung einer (sc. zionistischen) Ortsgruppe (1905)

Mitteilung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 17. Mai 1905: "Wilhelmshaven. Nach einem Vortrage des

Fräulein Berliner - Hannover, wurde hier eine Ortsgruppe

gegründet". Mitteilung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 17. Mai 1905: "Wilhelmshaven. Nach einem Vortrage des

Fräulein Berliner - Hannover, wurde hier eine Ortsgruppe

gegründet". |

Gründung eines jüdischen Literaturvereines (1920)

Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1920:

"Wilhelmshaven, 15. Mai. In hiesiger jüdischer Gemeinde wurde ein

Literaturverein gegründet, der bereits 60 Mitglieder zählt. Als erster

Vorsitzender wurde Herr Lehrer Siegfried Wetzler gewählt." Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1920:

"Wilhelmshaven, 15. Mai. In hiesiger jüdischer Gemeinde wurde ein

Literaturverein gegründet, der bereits 60 Mitglieder zählt. Als erster

Vorsitzender wurde Herr Lehrer Siegfried Wetzler gewählt." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von Schlachtermeister S. Vohs (1901)

Anzeige

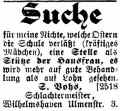

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1901: "Suche Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1901: "Suche

für meine Nichte, welche Ostern die Schule verlässt (kräftiges

Mädchen), eine Stelle als Stütze der Hausfrau, es wird

mehr auf gute Behandlung als auf Lohn gesehen.

S. Vohs, Schlachtermeister,

Wilhelmshaven, Ulmenstraße 3." |

Verlobungs- und Heiratsanzeige von Irma Schirling und

Arthur Cohen (1928)

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen

und Waldeck"

vom 6. Januar 1928:

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen

und Waldeck"

vom 6. Januar 1928:

"Irma Schirling - Arthur Cohen

Verlobte

Hoof - Wilhelmshaven".

|

| |

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen

und Waldeck"

vom 21. Dezember 1928:

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen

und Waldeck"

vom 21. Dezember 1928:

"Arthur Cohen Irma Cohen geb. Schirling

Vermählte

Wilhelmshaven-R. Hoof bei Kassel

Trauung in Hoof am 25. Dezember

1928". |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst besuchte man die Gottesdienste in Neustadtgödens.

Spätestens seit 1897 bestand ein eigener Betsaal beziehungsweise

eine Synagoge in einem gemieteten Raum.

Die Synagoge in Wilhelmshaven war auch für die jüdischen Soldaten der Stadt

(insbesondere die Marinesoldaten) als Ort des Gottesdienstes wie auch der

Eidesleistung bestimmt:

Vereidigung der Rekruten in der Synagoge (1903)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903: "Wilhelmshaven,

im November (1903). Seit Bestehen der Gemeinde fand in diesem Jahre zum

ersten Male die Vorbereitung zur Eidesleistung der jüdischen Rekruten in

der hiesigen Synagoge statt. Die Rekruten wurden von Vorgesetzten zum

Gottesdienste geführt. Dem Gottesdienste wohnten Vertreter der Behörde

und die ganze Gemeinde bei. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903: "Wilhelmshaven,

im November (1903). Seit Bestehen der Gemeinde fand in diesem Jahre zum

ersten Male die Vorbereitung zur Eidesleistung der jüdischen Rekruten in

der hiesigen Synagoge statt. Die Rekruten wurden von Vorgesetzten zum

Gottesdienste geführt. Dem Gottesdienste wohnten Vertreter der Behörde

und die ganze Gemeinde bei.

Das Schreiben der Marinebehörde, worin dem Ersuchen zur Abhaltung des

Gottesdienstes Folge geleistet wird, hat folgenden Wortlaut: 'Kommando d.

R. B. etc. Wilhelmshaven, 21. Oktober 1903. Auf das gefällige

Schreiben vom 14. dieses Monats. Die Vereidigung der Oktoberrekruten

findet am 24. dieses Monats statt. Die Rekruten jüdischen Glaubens 1) von

der zweiten Matrosendivision und 2) von der Stammkompanie des dritten

Seebataillons werden Anweisung erhalten, sich am 23. dieses Monats,

vormittags 10 Uhr zur kirchlichen Vorbereitung in der Synagoge

einzufinden.

Von Seiten des Stationskommandos. Der Chef des Stabes: Paschen.

An Herrn Lehrer und Prediger S. Meyer hier, Börsenstraße

16." |

Die jüdischen Soldaten in Wilhelmshaven sind zum Gottesdienstbesuch kommandiert

(1904)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1904:

"Wilhelmshaven. Der 'Deutschen Israelitischen Zeitung' wird

von hier geschrieben: Weitere jüdische Kreise mag wohl die Tatsache

interessieren, dass seit einigen Wochen die jüdischen Mannschaften

hiesiger Garnison regelmäßig jeden Sabbat zum Gottesdienst kommandiert

und auch während des ganzen Tages vom Dienste dispensiert sind. Auf eine

diesbezügliche Eingabe des Predigers Herrn S. Meyer, hier, wurde

demselben folgender Kommandanturbefehl seitens des Kaiserlichen Kommandos

zugesandt. Kommandanturbefehl Nr. 21. Dienstag, den 26. Januar 1904.

Parole für Donnerstag: Paris. Offizier vom Ortsdienst: Lt. z.S. Jürst.

Israelitischer Gottesdienst: Anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät

des Kaisers findet in der Synagoge hier - Börsenstraße 3 - am Mittwoch,

den 27. dieses Monats, vormittags 9 1/2 Uhr, jüdischer Festgottesdienst

statt. ferner findet an jedem Samstag, vormittags 8 1/2 Uhr, jüdischer

Gottesdienst statt. Den Mannschaften jüdischen Glaubens ist Gelegenheit

zur regelmäßigen Teilnahme des Gottesdienstes zu geben. Beauftragt mit

Wahrnehmung der Geschäfte des Festungskommandanten. In Vertretung: gez.

Scheder, Kontre-Admiral."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1904:

"Wilhelmshaven. Der 'Deutschen Israelitischen Zeitung' wird

von hier geschrieben: Weitere jüdische Kreise mag wohl die Tatsache

interessieren, dass seit einigen Wochen die jüdischen Mannschaften

hiesiger Garnison regelmäßig jeden Sabbat zum Gottesdienst kommandiert

und auch während des ganzen Tages vom Dienste dispensiert sind. Auf eine

diesbezügliche Eingabe des Predigers Herrn S. Meyer, hier, wurde

demselben folgender Kommandanturbefehl seitens des Kaiserlichen Kommandos

zugesandt. Kommandanturbefehl Nr. 21. Dienstag, den 26. Januar 1904.

Parole für Donnerstag: Paris. Offizier vom Ortsdienst: Lt. z.S. Jürst.

Israelitischer Gottesdienst: Anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät

des Kaisers findet in der Synagoge hier - Börsenstraße 3 - am Mittwoch,

den 27. dieses Monats, vormittags 9 1/2 Uhr, jüdischer Festgottesdienst

statt. ferner findet an jedem Samstag, vormittags 8 1/2 Uhr, jüdischer

Gottesdienst statt. Den Mannschaften jüdischen Glaubens ist Gelegenheit

zur regelmäßigen Teilnahme des Gottesdienstes zu geben. Beauftragt mit

Wahrnehmung der Geschäfte des Festungskommandanten. In Vertretung: gez.

Scheder, Kontre-Admiral." |

Der Bau und die Einweihung einer neuen Synagoge 1914/15

1914/15 konnte eine

repräsentative Synagoge erbaut und am 7. September 1915 eingeweiht

werden. Die Grundsteinlegung war am 24. Juni 1914. Trotz des Beginns des

Ersten Weltkrieges konnte der Bau bis Anfang September 1915 fertiggestellt

werden.

Grundsteinlegung der neuen Synagoge (1914)

Mitteilung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1914:

"In Wilhelmshaven ist am 24. Juni in Gegenwart von Vertretern der

städtischen und militärischen Behörden der Grundstein für die Synagoge

der jüdischen Gemeinde gelegt worden." Mitteilung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1914:

"In Wilhelmshaven ist am 24. Juni in Gegenwart von Vertretern der

städtischen und militärischen Behörden der Grundstein für die Synagoge

der jüdischen Gemeinde gelegt worden." |

Der Neubau der Synagoge geht seinem Ende entgegen (1915)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1915: "Wilhelmshaven

- Rüstringen, 20. August (1915). Der Neubau der Synagoge, welche

einen schönen Bau darstellt, geht seinem Ende entgegen. Gleichzeitig ist

ein Schulraum und ein rituelles Tauchbad errichtet worden. Die Einweihung

findet am Dienstag, 7. September nachmittags halb 4 Uhr statt. Der

Gottesdienst war seither in einem gemieteten Raume abgehalten worden, was

wegen der zahlreichen jüdischen Seesoldaten - es sind ca. 2-300 Mann

momentan hier - für die Dauer nicht mehr genügte. Mit großen Opfern ist

nunmehr ein herrlicher Bau entstanden, welcher zu den schönsten Synagogen

unseres Vaterlandes gerechnet werden

kann." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1915: "Wilhelmshaven

- Rüstringen, 20. August (1915). Der Neubau der Synagoge, welche

einen schönen Bau darstellt, geht seinem Ende entgegen. Gleichzeitig ist

ein Schulraum und ein rituelles Tauchbad errichtet worden. Die Einweihung

findet am Dienstag, 7. September nachmittags halb 4 Uhr statt. Der

Gottesdienst war seither in einem gemieteten Raume abgehalten worden, was

wegen der zahlreichen jüdischen Seesoldaten - es sind ca. 2-300 Mann

momentan hier - für die Dauer nicht mehr genügte. Mit großen Opfern ist

nunmehr ein herrlicher Bau entstanden, welcher zu den schönsten Synagogen

unseres Vaterlandes gerechnet werden

kann." |

Bei der Einweihung der Synagoge am 7. September 1915

hielt die Weiherede der großherzogliche Landesrabbiner Dr. David

Mannheimer aus Oldenburg zum Thema "Der Tempel

des Friedens" (inmitten des Ersten Weltkrieges!). Anwesend waren Vertreter

der hohen Militär- und Zivilbehörden, des jüdischen Landesgemeinderates des

Herzogtums Oldenburg sowie der jüdischen Gemeindevorstände Hannover und Emden.

Auch mehrere Vertreter der Kirchen waren erschienen. Oberkantor Linhardt aus

Hannover sowie der Synagogenchor aus Hannover umrahmten die gottesdienstliche

Feier.

Bericht

zur Einweihung der Synagoge in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1915 (vgl.

unten bei den Abbildungen den parr. Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums"): "Wilhelmshaven-Rüstringen, 13. September. Die

Einweihung der neuerbauten Synagoge fand am 7. September in Anwesenheit der

hohen Militär- und Zivilbehörden und vieler Gäste statt. Vor dem Portale

sprach Herr Vorsteher Jakob Müller und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die

gottesdienstliche Feier wurde von dem Großherzoglichen Landesrabbiner Dr.

Mannheimer aus Oldenburg geleitet, der zum Schluss seiner hinreißenden

Weiherede zum Andenken an die Gefallenen die ewige Lampe anzündete. Den

gesanglichen Teil der Feier leitete Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit

einigen Herren des Synagogenchors aus Hannover. Der Bau, welcher 130 Tausend

Mark kostet, ist ein Prachtwerk und besonders ist die Einrichtung des rituellen

Tauchbades geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die

verhältnismäßig kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat, auch für die

innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl jüdischer Marinesoldaten

sind in Wilhelmshaven, welche soweit sie nicht auf hoher See waren, zur Feier

beurlaubt worden waren. Bericht

zur Einweihung der Synagoge in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1915 (vgl.

unten bei den Abbildungen den parr. Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums"): "Wilhelmshaven-Rüstringen, 13. September. Die

Einweihung der neuerbauten Synagoge fand am 7. September in Anwesenheit der

hohen Militär- und Zivilbehörden und vieler Gäste statt. Vor dem Portale

sprach Herr Vorsteher Jakob Müller und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die

gottesdienstliche Feier wurde von dem Großherzoglichen Landesrabbiner Dr.

Mannheimer aus Oldenburg geleitet, der zum Schluss seiner hinreißenden

Weiherede zum Andenken an die Gefallenen die ewige Lampe anzündete. Den

gesanglichen Teil der Feier leitete Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit

einigen Herren des Synagogenchors aus Hannover. Der Bau, welcher 130 Tausend

Mark kostet, ist ein Prachtwerk und besonders ist die Einrichtung des rituellen

Tauchbades geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die

verhältnismäßig kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat, auch für die

innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl jüdischer Marinesoldaten

sind in Wilhelmshaven, welche soweit sie nicht auf hoher See waren, zur Feier

beurlaubt worden waren. |

| |

Bericht zur Einweihung der

Synagoge in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

22.9.1915: "Wilhelmshaven-Rüstringen, 15. September (1915).

Die Einweihung der neu erbauten Synagoge fand am 7. dieses Monats in

Anwesenheit der hohen Militär- und Zivilbehörden und des jüdischen

Landesgemeinderates des Herzogtums Oldenburg sowie der Vorstände von

Hannover und Emden statt. Auch der Chef der Marinestation der Nordsee,

Seine Exzellenz Admiral von Krosigk, der Marineoberpfarrer Erdmann sowie

die Leiter der höheren Schulen und zahlreiche Ehrengäste aller

Konfessionen waren erschienen. Vor dem Portal überreichte Fräulein

Hedwig de Taube durch einen Prolog den Schlüssel in Abwesenheit des zur

Fahne berufenen Architekten. Hierauf sprach Herr Vorsteher Jakob Müller

und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die gottesdienstliche Feier wurde

von dem großherzoglichen Landesrabbiner Dr. Mannheimer aus Oldenburg

geleitet. Seine Weiherede hatte den Text des Propheten Haggai: 'An dieser

Stätte verleihe ich Frieden: spricht der Herr Zebaoth.' Der geistliche

Redner verstand in geradezu hinreißender Weise, die Weihe mit dem Kriege

zu verbinden, und zündete am Schluss der Rede zum Andenken an die

Gefallenen die ewige Lampe an. Den gesanglichen Teil der Feier leitete

Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit einigen Herrn des

Synagogenchores aus Hannover. Der Bau, welcher 130.000 Mark kostet, ist

ein Prachtwerk, und besonders ist die Einrichtung des rituellen Tauchbades

geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die

verhältnismäßig kleine kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat

auch für die innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl

jüdischer Marinesoldaten ist in Wilhelmshaven, welche, soweit sie

nicht auf hoher See waren, zur Feier beurlaubt worden waren." Bericht zur Einweihung der

Synagoge in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

22.9.1915: "Wilhelmshaven-Rüstringen, 15. September (1915).

Die Einweihung der neu erbauten Synagoge fand am 7. dieses Monats in

Anwesenheit der hohen Militär- und Zivilbehörden und des jüdischen

Landesgemeinderates des Herzogtums Oldenburg sowie der Vorstände von

Hannover und Emden statt. Auch der Chef der Marinestation der Nordsee,

Seine Exzellenz Admiral von Krosigk, der Marineoberpfarrer Erdmann sowie

die Leiter der höheren Schulen und zahlreiche Ehrengäste aller

Konfessionen waren erschienen. Vor dem Portal überreichte Fräulein

Hedwig de Taube durch einen Prolog den Schlüssel in Abwesenheit des zur

Fahne berufenen Architekten. Hierauf sprach Herr Vorsteher Jakob Müller

und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die gottesdienstliche Feier wurde

von dem großherzoglichen Landesrabbiner Dr. Mannheimer aus Oldenburg

geleitet. Seine Weiherede hatte den Text des Propheten Haggai: 'An dieser

Stätte verleihe ich Frieden: spricht der Herr Zebaoth.' Der geistliche

Redner verstand in geradezu hinreißender Weise, die Weihe mit dem Kriege

zu verbinden, und zündete am Schluss der Rede zum Andenken an die

Gefallenen die ewige Lampe an. Den gesanglichen Teil der Feier leitete

Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit einigen Herrn des

Synagogenchores aus Hannover. Der Bau, welcher 130.000 Mark kostet, ist

ein Prachtwerk, und besonders ist die Einrichtung des rituellen Tauchbades

geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die

verhältnismäßig kleine kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat

auch für die innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl

jüdischer Marinesoldaten ist in Wilhelmshaven, welche, soweit sie

nicht auf hoher See waren, zur Feier beurlaubt worden waren." |

| |

Ergänzend eingestellt:

Foto von Oberkantor Gerson Linhardt aus Hannover,

der die Einweihung der Synagoge in Wilhelmshaven gestaltete.

Das vermutlich bei einem Kuraufenthalt in Bad Kissingen erstellte Foto

überreichte Linhardt an seinen Kollegen Oberkantor Jakob Weisz bei einem

Aufenthalt in Karlsbad am 13. August 1908. Jakob Weisz war seinerzeit

Oberkantor in Karlsbad (gest. 1914)

(Foto erhalten von Suzanne Hecker, USA) |

|

|

Das Bauwerk, das, wie in obigem Bericht berichtet wird, 130.000 Mark kostete, vereinigte

verschiedene Elemente der modernen Architektur vor dem Ersten Weltkrieg: Das

Untergeschoss war mit Bossenquadern verkleidet. Darüber erhob sich ein fast

quadratischer Bau, der in Ziegeln gemauert und verputzt war; auf einem sehr

niedrigen Tambour saß das hohe Kuppeldach. Ungewöhnlich waren die Fenstern,

Nach einem damaligen Bericht zeigten sie auch figurale Szenen, was in Synagogen

sehr selten ist. An der Ostseite waren die Gebotstafeln, der Davidstern und ein

goldener Becher dargestellt; an der Westseite Moses mit der Gebotstafeln, eine

Krone und der Sabbatleuchter; die beiden anderen Seiten waren mit symbolischen

Darstellungen der zwölf Stämme Israels dekoriert.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von SA-Leuten und Mitgliedern

anderer NS-Organisationen niedergebrannt. Dabei wurde am frühen Morgen des 10.

November um 3 Uhr die Synagoge vermutlich durch eine größere Menge

ausgegossenes Benzin in Brand gesetzt. Die Feuerwehr

war zur Sicherung der umliegenden Gebäude anwesend. Offenbar musste man einige

Stunden später erneut das Feuer entfachen, erst gegen 10.30 Uhr brannte der

Dachstuhl. Später wurden die Umfassungsmauern gesprengt. Rituelle

Gegenstände aus der Synagoge wurden auf der Straße zur Schau gestellt.

Bericht von der Zerstörung

der Synagoge (Ausschnitt) in der "Wilhelmshavener Zeitung" vom

11.11.1938: "Wilhelmshavens Synagoge brannte nieder. Spontane

antijüdische Kundgebungen in unserer Kriegsmarinestadt - Juden wurden in

Schutzhaft genommen - Erregte Demonstrationen vor den

Judengeschäften..." Bericht von der Zerstörung

der Synagoge (Ausschnitt) in der "Wilhelmshavener Zeitung" vom

11.11.1938: "Wilhelmshavens Synagoge brannte nieder. Spontane

antijüdische Kundgebungen in unserer Kriegsmarinestadt - Juden wurden in

Schutzhaft genommen - Erregte Demonstrationen vor den

Judengeschäften..." |

Der Synagogenplatz wurde in den 1970er-Jahren als Gedenkstätte

hergerichtet. Am 10. November 1980 wurde zusätzlich zu der schon vorhandenen Bodeninschrift eine Informationstafel

aufgestellt: "Synagogenplatz - eingeweiht am 10. November 1980 - zur

Erinnerung an die im Jahre 1915 erbaute Synagoge. Sie wurde in der

Reichskristallnacht am 9. November 1938 von der NSDAP niedergebrannt und

zerstört".

Adresse/Standort der Synagoge: Börsenstraße/Ecke Parkstraße.

Fotos

(Foto oben links aus: H. Hammer-Schenk. Synagogen in

Deutschland Bd. II Abb. 443; Foto in der Mitte sowie mittlere Reihe rechts aus

H. Büsing s.Lit. Umschlagbilder; Fotos untere Reihe: Hahn, Aufnahmedatum August

1987)

|

|

|

| Die ehemalige Synagoge in

Wilhelmshaven |

Modell der Synagoge von bet-tfila.org |

| |

|

| Die

Zerstörung der Synagoge beim Novemberpogrom 1938 |

|

|

| |

Die brennende Synagoge am

Vormittag

des 10. November 1938 |

|

| |

|

|

| Die Gedenkstätte am

Synagogenplatz |

|

|

|

|

| Das

Synagogengrundstück als Gedenkstätte im Sommer 1987 |

Inschrift zum Gedenken

an die

Synagoge |

| |

| |

|

| |

|

|

| |

Gedenkstein

von 1980 |

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| Oktober 2012:

In Wilhelmshaven sollen "Stolpersteine"

verlegt werden |

Artikel in der "Wilhelmshavener

Zeitung" vom 22. Oktober 2012: "Wilhelmshaven - Stolpersteine sollen an Wilhelmshavener Juden erinnern

Sogenannte Stolpersteine erinnern an Menschen, die von den Nazis verfolgt oder getötet wurden. Christian Menz regt an, solche Steine auch in Wilhelmshaven zu verlegen.

Wilhelmshaven/zy - Der Wilhelmshavener Christian Menz hat die Stadt Wilhelmshaven offiziell gebeten, vor dem Haus Marktstraße 50 einen so genannten Stolperstein verlegen zu dürfen. Diese Stolpersteine werden vor Häusern oder Geschäften von verfolgten. verschleppten und ermordeten Juden und anderen in der Nazizeit verfolgten Gruppen in das Gehsteigpflaster eingesetzt, um an deren Schicksal zu erinnern.

Im Haus Marktstraße 50 war einst das Kaufhaus der jüdischen Familie Margoniner angesiedelt. Das Haus gehört jetzt der Familie Heise, die dort früher ein Café betrieben hat.

Sowohl die Eigentümer Heise als auch Heiner Kock vom Dobben Café stehen diesem Projekt positiv gegenüber. Kock hat sogar angeboten, die Verlegung des Stolpersteins durch eine besondere Aktion seiner Konditorei zu unterstützen, um gegebenenfalls für weitere Steine Geld zu sammeln. Stolpersteine deshalb, weil man bei dem Spaziergang durch eine Stadt sinnbildlich darüber

'stolpert' und der Besucher sich genau in diesem Moment mit dem 'Mahnmal' befasst und zwar nicht an einer zentralen Gedenkstätte (dies kann ergänzend zu den Stelen auf dem Synagogenplatz und Gedenkstätten wie Lager Schwarzer Weg/Alter Banter Deichsweg sein), sondern

'unterwegs'. Die Steine werden ebenerdig zur Pflasterung verlegt. Man kann nicht wirklich darüber stolpern, sondern nur sinnbildlich...

Menz würde gerne zusammen der Stadt, mit Hartmut Büsing und eventuell einer Schulklasse das Projekt

'Stolpersteine' vorantreiben. Vielleicht sei ja auch eine Schule daran interessiert, diesen Teil der Wilhelmshavener Geschichte auf diese Art aufzuarbeiten und sich zum Beispiel auf die Suche im Internet nach Nachfahren von Verfolgten zu machen. Ein Stolperstein kostet 120 ? Euro plus Verlegung/Spesen. Da nun die kalte Jahreszeit anfängt und man ja auch einen gewissen zeitlichen Vorlauf brauche, schlägt Menz vor, die Aktion im Frühjahr/Sommer 2013 zu starten."

Link

zum Artikel |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Handbücher der jüdischen Gemeindeverwaltung. |

| Harold Hammer-Schenk: Synagogen in Deutschland. Geschichte einer

Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert. Teil I und II. 1981. |

|  Hartmut Büsing: "...soviel unnennbare Leiden erduldet".

Zur Geschichte der Rüstringer und Wilhelmshavener Juden. Wilhelmshaven

1986. Hartmut Büsing: "...soviel unnennbare Leiden erduldet".

Zur Geschichte der Rüstringer und Wilhelmshavener Juden. Wilhelmshaven

1986. |

|  Reise

ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -

Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.

04941-179957 E-Mail:

kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.

Kostenlos beziehbar. Reise

ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -

Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.

04941-179957 E-Mail:

kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.

Kostenlos beziehbar.

Internet: www.ostfriesischelandschaft.de

"Reise ins jüdische Ostfriesland" ist ein gemeinsames Projekt im Rahmen des dritten kulturtouristischen Themenjahres

"Land der Entdeckungen 2013". Am 9. November 2013 jährte sich zum 75. Mal die Pogromnacht von 1938 in Deutschland. Dies haben 17 Einrichtungen, davon neun Museen und fast alle ehemaligen Synagogengemeinden zum Anlass genommen, sich unter dem Titel

"Reise ins jüdische Ostfriesland" zusammenzuschließen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschwand die jüdische Kultur im Vergleich zum übrigen Deutschland hier bemerkenswert schnell aus dem bis dahin gemeinsamen Alltagsleben von Juden und Nichtjuden.

"Reise ins jüdische Ostfriesland" will an das einst lebendige jüdische Leben in der Region erinnern.

Die Projekte zeigen in beeindruckender Weise, wie ein Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Allen jedoch geht es insbesondere darum, dem vielfältigen jüdischen Leben in Ostfriesland bis zur Shoah und darüber hinaus wieder ein Gesicht zu geben. Denn Erinnerung ist ein Weg zur Heilung und damit zur Versöhnung. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Wilhelmshaven. Built on

territory acquired from Oldenburg in 1853 and named in honor of William I,

Wilhelmshaven soon became one of Germany's most important naval bases. The ten

Jews living there in 1876 grew to 47 in 1885, 131 in 1910, and 239 in 1925. A

new synagogue was dedicated in 1910. During and after Worldwar I, the

community's religious teacher served as chaplain to Jewish sailors. There were

anti-Jewish incidents, often involving navy personnel, and in 1922, two

ultra-nationalists made an attempt on the life of Maximilian Harden, a prominent

Jewish writer who edited Die Zukunft. In June 1933, there were 191 Jews

in Wilhelmshaven. The Jewish community responded to Nazi pressure by

intensifying its communal and Zionist activity. Nearly 100 Jews left before Kristallnacht

(9-10 November 1938). During the pogrom the synagogue was destroyed and Jewish

businesses were looted. After Jews had been driven through the streets and

pelted with rocks, 34 were transported to the Sachsenhausen concentration camp.

By May 1939, a total of 45 Jews hat emigrated from Wilhelmshaven (nearly 30 to

England and other safe havens); one joined the International Brigade in Spain

and, later, the French Resistance. At least 16 of those who remained after 1939

perished in the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|