|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"

Altenmuhr (Gemeinde

Muhr am See, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Altenmuhr bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938.

Ihre Entstehung geht in die Zeit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück.

Die ersten Juden, die sich am Ort niederließen, waren Flüchtlinge aus dem

Ansbachischen. Sie wurden durch die Ritter von Lentersheim aufgenommen. Starken

Zuzug erlebt die jüdische Gemeinde bereits im 18. Jahrhundert, als die Zahl der

jüdischen Familien von 12 (1732) auf 42 (beziehungsweise 188 Personen 1796).

Die Familien standen nun unter dem Schutz der Freiherren von Hardenberg. Die meisten

der Familien lebten bis um 1800 in sehr armen Verhältnissen. Ihre Blütezeit

erlebte die jüdische Gemeinde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Danach verzogen viele der jüdischen Einwohner in die Städte oder wanderten

aus. Folgende Zahlen liegen vor: 1811/12 206 jüdische Einwohner (32,3 % von

insgesamt 637 Einwohnern), 1837 Höchstzahl von 250 (34,7 % von insgesamt

720), 1867 163 (21 % von insgesamt 775), 1880 116 (14,6 % von 795) und 1900

105 (14,1 % von 744).

Die jüdischen Familien lebten zunächst in beengten Verhältnissen im sogenannten Judenhof. Der

Bereich des Judenhofes liegt nahezu ringförmig um den Platz des ehemaligen

Schlosses in Mittelmuhr. Die Häuser tragen kleine Sattel- und Walmdächer.

Fünf dieser Häuser und die damalige Judenschule wurden vor 1807

errichtet. Seit 1790 konnten jüdische Familien auch außerhalb des Judenhofes

leben.

Die jüdische Gemeinde hatte an Einrichtungen eine Synagoge (s.u.),

eine Mikwe und eine Israelitische Volksschule (Elementarschule; bis 1924). Die Toten der Gemeinde wurden bis 1906 in Bechhofen,

danach in Gunzenhausen beigesetzt. Die Gemeinde

gehörte bis 1845 zum Rabbinatsbezirk Gunzenhausen, danach zum Rabbinatsbezirk

Ansbach.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war neben dem

israelitischen Volksschullehrer (Elementarlehrer) zeitweise ein Vorbeter angestellt,

der auch als Schächter und "Kultusdiener" tätig war. Seit 1893 waren

diese Ämter miteinander verbunden. Die Stelle war immer wieder neu zu besetzen

(vgl. unten Anzeigen zur Ausschreibung der Stelle). Unter den Lehrern haben längere Zeit

gewirkt: Simon Krämer (1831 bis 1866), Pinchas/Phineas/Philipp Seligsberger

(bis 1861 in Redwitz, danach in Altenmuhr

bis zu seinem Ruhestand, vermutlich 1893, gest. nach Recherchen von E. Böhrer

1907 in Bad Kissingen), Jakob Nußbaum (1894-1917)

und als sein Nachfolger der später in München tätige Max Adler. Nach

Auflösung der jüdischen Volksschule 1924 bestand noch eine Religionsschule

(Lehrer Victor Herz, wechselte zum 1. April 1929 nach

Wiesloch).

Seit 1929 hatte die jüdische Gemeinde Altenmuhr einen gemeinsamen Lehrer

mit der Nachbargemeinde Windsbach.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Isak Fleischmann

(geb. 5.5.1885 in Altenmuhr, gef. 19.7.1916), Julius Weinmann (geb. 3.2.1893 in

Altenmuhr, gef. 7.6.1917). Ihre Namen standen bis 1938 auf einer seitdem

vermutlich vernichteten Gedenktafel in der Synagoge des Ortes. Seit 1958 stehen

die Namen auf einem Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Kriege (linke der

sechs Tafeln) an der Einmündung des Judenhofes in die Kirchenstraße, etwa 200

m östlich der evangelischen Pfarrkirche St.

Johannis.

1926 lebten noch zwölf jüdische Familien in Altenmuhr, von denen neun

als Händler tätig waren (davon sieben als Viehhändler), drei als Metzger. An

jüdischen Vereinen bestanden eine Heilige Bruderschaft (Chewra, Ziel:

Unterstützung Hilfsbedürftiger) und eine Heilige Schwesternschaft

(Frauenverein, Ziel: Unterstützung Hilfsbedürftiger), außerdem gab es zwei

Stiftungen (Bronemann-Stiftung und Seller-Stiftung). Um 1925 bildeten den

Vorstand der jüdischen Gemeinde die Herren David Richard, Louis Mohr, H.

Weinmann, J. Fleischmann und A. Fleischmann. Als Religionslehrer, Schochet und

Kantor war der schon genannte Victor Herz tätig. Er erteilte damals sechs jüdischen Kindern

Religionsunterricht. 1932 war 1. Vorsteher der jüdischen Gemeinde David

Richard, 2. Vorsteher Adolf Fleischmann. Damals erhielten noch drei

jüdische Kinder Religionsunterricht.

1933 wurden noch 29 jüdische Einwohner gezählt. In den folgenden Jahren

verzog der große Teil von ihnen auf Grund der Auswirkungen des wirtschaftlichen

Boykotts (seit 1936 durften die jüdischen Einwohner ihre lebensnotwendigen

Waren nicht mehr in Altenmuhr einkaufen) in andere Orte oder konnte noch

emigrieren.

Im November 1938 lebten noch neun jüdische Personen in Altenmuhr. Beim Novemberpogrom

1938 wurden diese Personen von SA-Leuten aus den Häusern geholt und in ein Haus

neben dem Stadttor gebracht, in dem die jüdische Gemeinden ihren Leichenwagen

aufbewahrte. Mehrere Stunden wurden sie hier festgehalten, später nach

Gunzenhausen abtransportiert.

Von den in Altenmuhr geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben von W. Jung s. Lit.): Alice

Fleischmann (1930), Amalie Fleischmann geb. Thormann (1865), Heinrich

Fleischmann (1883), Jakob Fleischmann (1886), Klara Fleischmann geb. Wild

(1894), Max Fleischmann (1875), Josef Flink (1868), Louis Flink (1872), Sofie

Heidecker geb. Weissmann (1878), Clara Kaufmann geb. Richard (1860), Helene Kürzinger

geb. Seller (1870), Carola Lachmann (1816), Herbert Lachmann (1912), Jacob

Lachmann (1881), Thekla Lein geb. Weinmann (1887), Louis Mohr (1872), Salomon

Mohr (1858), Sara Mohr (1866), Else Neuburger geb. Fleischmann (1884), Ida Rau

geb. Fleischmann (1887, vgl. Dokumente und Foto auf

Seite zu Ermershausen), Frieda Richard (1887), Louis Richard (1880), Sara

Rosenbach geb. Thormann (1864), Arthur Seller (1876), Amalie Thorma geb. Cohen

(1874), Emma Thormann (1871), Frieda Uhlfelder geb. Flink (1883), Ernestine

Weinmann geb. Weinmann (1857), Emma Wilmersdörfer geb. Fleischmann (1883).

Zum Schicksal von Emma Wilmersdörfer siehe

die Informationen in der Seite zu Michelfeld (Oberpfalz):

https://regens-wagner-michelfeld.de/ueber-regens-wagner/erinnerungs-orte/aktion-t4-emma/

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und Schächters 1885 / 1893 /

1924 / 1929

Anmerkung: die beiden nachstehenden Ausschreibungen von 1885

und 1893 wurden von dem damaligen Vorsteher namens Flink unterzeichnet. 1885

wurde neben dem damals vorhandenen Elementarlehrer zusätzlich ein

"Vorbeter, Schächter und Kultusdiener" gesucht. 1893 waren die

Ämter des Vorbeters und Schächters - auf Grund der immer kleiner gewordenen

Gemeinde, die sich nur noch einen Kultusbeamten leisten konnte - gemeinsam mit

der Elementarlehrerstelle verbunden.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. März 1885: "Annonce. Bei der hiesigen Gemeinde ist die Stelle eines Vorbeters, Schächters

und Kultusdiener, mit einem jährlichen Einkommen von ca. 800 Mark, sowie freier

Wohnung, baldigst zu besetzen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. März 1885: "Annonce. Bei der hiesigen Gemeinde ist die Stelle eines Vorbeters, Schächters

und Kultusdiener, mit einem jährlichen Einkommen von ca. 800 Mark, sowie freier

Wohnung, baldigst zu besetzen.

Bewerber (jedoch unverheiratete) wollen sich unter Einreichung ihrer Zeugnisse

bis in vier Wochen bei dem Unterzeichneten melden. Nur Inländer finden Berücksichtigung;

Reisekosten werden nicht erstattet.

Altenmuhr (Bayern), 23. März 1885. Flink,

Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1893:

"Wegen Pensionierung unseres Herrn Lehrers ist die Stelle eines

Elementarlehrers, verbunden mit Vorsänger- und Schächterstelle

erledigt. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1893:

"Wegen Pensionierung unseres Herrn Lehrers ist die Stelle eines

Elementarlehrers, verbunden mit Vorsänger- und Schächterstelle

erledigt.

Einschließlich Lehrergehalt beläuft sich das Einkommen jährlich auf

circa 2.000 Mark, nebst freier Wohnung. Bewerber wollen ihre Zeugnisse dem

Unterzeichneten einsenden und erhält nur Derjenige Reiseentschädigung,

welcher die Stelle bekommt.

Altenmuhr (Mittelfranken). Flink, Vorstand." |

| Auf die Anzeige von 1893 hin hat sich

erfolgreich Lehrer Jakob Nußbaum beworben (s.u.), der bis 1917 in

der Gemeinde blieb. |

| |

Anzeige in der "CV-Zeitung" ( Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 28. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" ( Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 28. Februar 1924:

"Israelitische Kultusgemeinde Altenmuhr (Bayern) sucht einen

Religionslehrer, Kantor und Schächter.

Besoldung nach den Leitsätzen des Verbandes bayerischer israelitischer

Gemeinden. Große freie Wohnung. Bewerbungen sind zu richten an den

Vorstand. Richard." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift des "Central-Vereins" (CV-Zeitung) vom 13.

September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Altenmuhr mit

Windsbach (Bayern), Sitz Altenmuhr (Bahnstation), sucht baldigst einen

seminaristisch gebildeten Religionslehrer, Vorbeter und Schochet. Anzeige

in der Zeitschrift des "Central-Vereins" (CV-Zeitung) vom 13.

September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Altenmuhr mit

Windsbach (Bayern), Sitz Altenmuhr (Bahnstation), sucht baldigst einen

seminaristisch gebildeten Religionslehrer, Vorbeter und Schochet.

Anstellung erfolgt nach den Sätzen des Verbandes bayrisch israelitischer

Gemeinden. Geräumige Wohnung mit Garten vorhanden. Bewerber werden

gebeten sich unter Beifügung der Zeugnisse an die israelitische

Kultusgemeinde Altenmuhr zu wenden.

gez. Richard, 1. Vorstand." |

Zum Tod des langjährigen Lehrers Rabbi Anselm Weinschenk (1854)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Februar 1855:

"Am dritten Tag des Chanukkafestes (= 18. Dezember 1854) wurde in der

Gemeinde Altenmuhr in Mittelfranken der Nestor dieser Gemeinde, Rabbi

Anselm Weinschenk, ein Greis von 93 Jahren, zu Grabe geleitet; ein

patriarchalischer Charakter, der es verdient, in diesen Blätter eine

Ehrenstelle einzunehmen. Als langjähriger Lehrer, Ratgeber und Freund

erlitt diese Gemeinde durch dessen Hinscheiden einen nicht leicht zu

ersetzenden Verlust. Echte Religiosität, jedoch dem gemäßigten

Fortschritte huldigend, gepaart mit Leutseligkeit und einem äußerst

einnehmenden Wesen waren die Grundzüge seines Lebens, und machten ihn

allenthalben beliebt. Eine seltene Teilnahme aller Konfessionen des Ortes

gab sich bei seinem Leichenbegängnisse kund, und wurde dasselbe besonders

durch eine inhaltsreiche Grabrede der Herrn Rabbinen Grünebaum aus

Ansbach verherrlicht. Er ruhe sanft!. H.B." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Februar 1855:

"Am dritten Tag des Chanukkafestes (= 18. Dezember 1854) wurde in der

Gemeinde Altenmuhr in Mittelfranken der Nestor dieser Gemeinde, Rabbi

Anselm Weinschenk, ein Greis von 93 Jahren, zu Grabe geleitet; ein

patriarchalischer Charakter, der es verdient, in diesen Blätter eine

Ehrenstelle einzunehmen. Als langjähriger Lehrer, Ratgeber und Freund

erlitt diese Gemeinde durch dessen Hinscheiden einen nicht leicht zu

ersetzenden Verlust. Echte Religiosität, jedoch dem gemäßigten

Fortschritte huldigend, gepaart mit Leutseligkeit und einem äußerst

einnehmenden Wesen waren die Grundzüge seines Lebens, und machten ihn

allenthalben beliebt. Eine seltene Teilnahme aller Konfessionen des Ortes

gab sich bei seinem Leichenbegängnisse kund, und wurde dasselbe besonders

durch eine inhaltsreiche Grabrede der Herrn Rabbinen Grünebaum aus

Ansbach verherrlicht. Er ruhe sanft!. H.B." |

Aus der Zeit des Lehrers

Simon Krämer

Über die "Volksschriften" von Lehrer Simon

Krämer (1844 / 1845)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Orient" vom 16. Juli 1844: "München,

4. Juli (1844). Da Ihr Literaturblatt nur wenig Raum für Volksschriften

erübrigen kann, so wäre es vielleicht nicht unbillig, wenn dergleichen

Schriften wenigstens in den Literaturberichten kurz erwähnt würden,

damit sie wenigstens zur Kunde des Publikums kommen. Der Schreiben unserer

Geschichte, namentlich die der modernen israelitischen Kultur und

Literatur, wird in späteren Zeiten Ihr Literaturblatt als einzige Quelle

ansehen, um daraus wenigsten sein Material kennen zu lernen, und schon um

deswillen dürfte keine Erscheinung ganz fehlen. Ich erlaube mir daher,

hier eine Reihe von Volksschriften aufzuzählen, mit der Bitte, dass Sie

bei denjenigen, die Sie nie zur Anzeige von den Autoren oder Verlegern

erhalten, ein Sternchen bei dessen Titel beizusetzen, was wohl den Einen

oder den Andern aufmuntern würde, sein Werkchen einzusenden. Hier die

aufgezählten Schriften: 1. MiZearei Gäwar, oder: Hofagent Maier,

der Jude des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Volksschrift für Israeliten

verfasst von Simon Krämer, (Lehrer an der israelitisch-deutschen Schule

zu Altenmuhr). Nördlingen 1844. 12. C. H. Beck. Es ist derselbe

Verfasser, der die Volksschrift: 'die Schicksale der Familie Hoch usw.'

geschrieben." Artikel

in der Zeitschrift "Der Orient" vom 16. Juli 1844: "München,

4. Juli (1844). Da Ihr Literaturblatt nur wenig Raum für Volksschriften

erübrigen kann, so wäre es vielleicht nicht unbillig, wenn dergleichen

Schriften wenigstens in den Literaturberichten kurz erwähnt würden,

damit sie wenigstens zur Kunde des Publikums kommen. Der Schreiben unserer

Geschichte, namentlich die der modernen israelitischen Kultur und

Literatur, wird in späteren Zeiten Ihr Literaturblatt als einzige Quelle

ansehen, um daraus wenigsten sein Material kennen zu lernen, und schon um

deswillen dürfte keine Erscheinung ganz fehlen. Ich erlaube mir daher,

hier eine Reihe von Volksschriften aufzuzählen, mit der Bitte, dass Sie

bei denjenigen, die Sie nie zur Anzeige von den Autoren oder Verlegern

erhalten, ein Sternchen bei dessen Titel beizusetzen, was wohl den Einen

oder den Andern aufmuntern würde, sein Werkchen einzusenden. Hier die

aufgezählten Schriften: 1. MiZearei Gäwar, oder: Hofagent Maier,

der Jude des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Volksschrift für Israeliten

verfasst von Simon Krämer, (Lehrer an der israelitisch-deutschen Schule

zu Altenmuhr). Nördlingen 1844. 12. C. H. Beck. Es ist derselbe

Verfasser, der die Volksschrift: 'die Schicksale der Familie Hoch usw.'

geschrieben." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Orient" vom 13. August 1844: "MiZearei

Gäwar oder: Hofagent Maier, der Jude des neunzehnten Jahrhunderts.

Eine Volksschrift für Israeliten verfasst von Simon Krämer, Lehrer an

der israelitisch-deutschen Schule zu Altenmuhr. Nördlingen, 1844. 16.

C.H. Beck'sche Buchhandlung. Artikel

in der Zeitschrift "Der Orient" vom 13. August 1844: "MiZearei

Gäwar oder: Hofagent Maier, der Jude des neunzehnten Jahrhunderts.

Eine Volksschrift für Israeliten verfasst von Simon Krämer, Lehrer an

der israelitisch-deutschen Schule zu Altenmuhr. Nördlingen, 1844. 16.

C.H. Beck'sche Buchhandlung.

Mit wahrem Vergnügen gehe ich an die Anzeige dieser trefflichen Schrift

für unsere Jugend. Dieser Zweig unserer Volksliteratur ist noch so kahl,

dass jeder Bearbeiter dieses Zweiges Unterstützung und Aufmunterung

verdient. Es ist diese Schrift aber auch für Erwachsene, die sich ein

anschauliches Bild vom Leben eines wahren Juden des 19. Jahrhunderts

verschaffen wollen, höchst interessant. In der Person des Hofagenten

Maier sehen wir einen Mann, der ein sanftes jüdisch-religiöses Leben

führt, seinem Glauben die Vorteile der Welt opfert und - was der

Hauptpunkte ist - der mit deutscher Bildung und Gesittung innig vertraut

ist. Das Familienleben dieses Israeliten wird mit einer solchen Anmut und

Einfachheit geschildert, häusliche Feste wie Brit-Mila (Beschneidung) und

Chanukka-Fest werden so anziehend dargestellt, dass diese Schrift

nachhaltiger als alle Religionsbücher auf das empfängliche Gemüt der

Jugend wirken muss. Zugleich wird der junge Leser mit mehreren trefflichen

Volksschriften, z.B. mit den 'Stufengesängen' von Stein, dem

'Andachtsbüchlein' von Formstecher, und durch die eingestreuten

hebräischen Gedichte mit dem Werte der hebräischen Sprache bekannt

gemacht. Ich wünsche von Herzen, dass Herr Krämer ferner für die

Lektüre unserer Jugend sorge, und dass die Herren Rabbiner und Lehrer

diesen gewandten Jugendschriftsteller kräftig unterstützen mögen. Soll

unsere Literatur gedeihen, so müssen einige geistig, andere materiell

mitwirken." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Orient" vom 17. Dezember 1845: "...

- Volksschriften machen unter Juden wenig Glück. Der wackere Schulmann

und Schriftstellen fürs Volk, Krämer in Altenmuhr, wird sogar von

den Pseudogebildeten verfolgt, weil er, in seiner neuesten Schrift, den

Wucher aufdeckt und verpönt." Artikel

in der Zeitschrift "Der Orient" vom 17. Dezember 1845: "...

- Volksschriften machen unter Juden wenig Glück. Der wackere Schulmann

und Schriftstellen fürs Volk, Krämer in Altenmuhr, wird sogar von

den Pseudogebildeten verfolgt, weil er, in seiner neuesten Schrift, den

Wucher aufdeckt und verpönt." |

| |

| Hinweis: Simon Krämer: Bilder aus dem

jüdischen Volksleben. Altenmuhr 1845. Die

Publikation ist online zugänglich |

Über die schriftstellerische Tätigkeit von Simon Krämer

(1845)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1845:

"Aus Mittelfranken, im November. Der Lehrer S. Krämer in Altenmuhr,

Verfasser der auch in diesen Blättern rezensierten 'Familie Hoch' und

'Hofagent Maier', gibt jetzt 'Bilder aus dem jüdischen Volksleben'

heraus, die wir, um das Werk zu fördern, zur Subskription empfehlen

wollen. In der Vorrede sagt der Verfasser: Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1845:

"Aus Mittelfranken, im November. Der Lehrer S. Krämer in Altenmuhr,

Verfasser der auch in diesen Blättern rezensierten 'Familie Hoch' und

'Hofagent Maier', gibt jetzt 'Bilder aus dem jüdischen Volksleben'

heraus, die wir, um das Werk zu fördern, zur Subskription empfehlen

wollen. In der Vorrede sagt der Verfasser:

"In unserer Zeit, in welcher die frommen Gebräuche der Vorvordern

und mit ihnen vielfach auch der Sinn für still-gemütliches, jüdisches

Familienleben aus unseren Kreisen immer mehr schwinden, ohne dass etwas

Erhebenderes, Heiligenderes an ihre Stelle tritt; in einer Zeit, in

welcher der im ländlichen Vaterhaus einsprechende Handlungslehrling über

den zeremoniebeflissenen Vater lächelt und spöttelt, und die aus der

Pension heimkehrende Tochter den Sabbat-Segen der Mutter verschmäht: da

wird es nötig, jede mögliche Vorkehrung zu treffen, damit der gewaltige

Strom der Zeit nur loses Gerölle und Gestrüppe, nicht auch Goldkörner

und Perlenmuscheln mit fortreiße, und die nützlichen, nährenden

Pflanzen an seinen Ufern unaufhaltsam wegspüle. Den religiösen Moment,

welcher fast einem jeden jüdischen Monat einwohnt, dergestalt in eine

Familiengeschichte einzukleiden, dass er in ansprechender Form erscheint,

die Berührungspunkte des im Schwinden begriffenen jüdischen Lebens samt

den im Schwunge gehenden Volksmeinungen mit dem neuen sich gestaltenden so

in einen Familien-Roman zu verflechten, dass dieses mehr in leichter,

nachahmungswerter Gestalt gegen jenes erscheint, also dass er auch von

unseren Jünglingen und Jungfrauen gern und mit Nutzen gelesen werden mag,

und darin die Zeitfragen verweben, damit sie auch dem Gleichgültigen zum

Bewusstsein gebracht werden: das ist, unseres Bedünkens, in unserer

leselustigen Zeit ein noch zu erringendes Verdienst, welches durch

nachstehende Erzählungen angestrebt wird." |

Warum Simon Krämer seinen Sohn nach Gabriel Riesser

benannte (1849)

Anmerkung: nähere Informationen zu Gabriel Riesser siehe Wikipedia-Artikel

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. April

1849: "Altenmuhr (Bayern). Der Unterzeichnete erlaubt sich Ihnen

nachstehende Mitteilung zu beliebigem Gebrach für die Allgemeine Zeitung

des Judentums zu machen.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. April

1849: "Altenmuhr (Bayern). Der Unterzeichnete erlaubt sich Ihnen

nachstehende Mitteilung zu beliebigem Gebrach für die Allgemeine Zeitung

des Judentums zu machen.

Schon lange, wie jeder Israelite, voll Hochachtung gegen Herrn Gabriel

Riesser wegen seiner unermüdlichen Bestrebungen für die Emanzipation der

deutschen Juden, haben mich dessen desfallsige Leistungen in der

Paulskirche, wodurch er seinen vieljährigen Bemühungen gleichsam die

Krone der Vollendung aufsetzte, mit wahrer Verehrung gegen ihn erfüllt.

Dieser habe ich durch folgenden Akt Ausdruck zu geben gesucht, was

vielleicht Nachahmung finden dürfte.

Ich gab nämlich meinem mir vor wenigen Tagen geboren gewordenen Knaben

Riessers Vornamen Gabriel und habe die desfallsige Vormerkung im

Zivilstandsregister gemacht. Israel schuldet Riessern viel; er war es

vornehmlich, der durch seine Schriften die öffentliche Meinung

bearbeitet, der besonders die verschiedenen Vorurteile niedergekämpft und

unser gutes Recht überall geltend zu machen suchte, sodass die neuen

Ereignisse diese Frage vollkommen abgeklärt fanden; er war es, der durch

das Leidenschaftslose seines Polemik, von einer liebenswürdigen

Persönlichkeit unterstützt Alles besiegte; er war es, der in der

Paulskirche als Jude für die Juden auftrat, also dass die Worte eines

einzigen Gegners auch nicht eine Stimme der Unterstützung fanden.

Über ein Kleines werden alle deutschen Juden entknechtet und frei sein,

und frei wirken für deutsche Freiheit und Einheit.

Israel ist dankbar, aber es vermag keine Denkmäler aus Erz zu setzen, am Wenigsten

noch die, welche derartige Verdienste am Besten zu schätzen wissen. Von

Alters her hat es seinen Dank gegen welthistorische Wohltäter, selbst

heidische, dadurch bewiesen, dass es den neugeborenen ihre Namen beilegte.

Zeuge dessen sind die Namen Alexander, Kosmann etc.

Wohlan! heben wir allen im Laufe eines Jahres geboren werdenden Knaben,

den Namen des Wohltäters unserer Zeit, unserer Glaubensgenossen, den

Namen Gabriel. Ist der Gedanke gut - und er dünkt es mir zu sein - so ist's

ja gleich von wem er ausgegangen. Krämer."

|

Lehrer Krämer möchte seine "Jüdischen

Erzählungen" publizieren (1850) V

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Juli 1850: "Von literarischen Novitäten ist wenig zu

berichten. Herr Dr. Adler in Kissingen,

dessen Name durch seine neuesten Streitschriften einen guten Klang in

Israel gewonnen hat, will die Birke

Abot mit Erläuterungen, Biographien etc. herausgeben. Lehrer

Krämer, Verfasser mehrerer israelitischer Volksschriften, gedenkt 'Jüdische

Erzählungen' in seiner frühern Weise und mit Vermeidung dessen, was

in manchen Kreisen böses Blut gemacht hat, in die Öffentlichkeit treten

zu lassen. Zu diesen wenigen Erscheinungen findet sich aber leider nur ein

kleines kauflustiges Publikum vor, und die Herren Buchhändler gehen nicht

tiefer, als sie festen Grund sehen. K." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Juli 1850: "Von literarischen Novitäten ist wenig zu

berichten. Herr Dr. Adler in Kissingen,

dessen Name durch seine neuesten Streitschriften einen guten Klang in

Israel gewonnen hat, will die Birke

Abot mit Erläuterungen, Biographien etc. herausgeben. Lehrer

Krämer, Verfasser mehrerer israelitischer Volksschriften, gedenkt 'Jüdische

Erzählungen' in seiner frühern Weise und mit Vermeidung dessen, was

in manchen Kreisen böses Blut gemacht hat, in die Öffentlichkeit treten

zu lassen. Zu diesen wenigen Erscheinungen findet sich aber leider nur ein

kleines kauflustiges Publikum vor, und die Herren Buchhändler gehen nicht

tiefer, als sie festen Grund sehen. K." |

Vorbemerkungen zu der

neuen Volksschrift "Jüdische Erzählungen" vom Simon

Krämer (1851)

Anmerkung: Nachfolgend werden nur die ersten Zeilen dieser

Vorbemerkungen wiedergegeben.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Mai 1851:

"Altenmuhr in Mittelfranken, 6. April (1851). Indem ich einer sehr

verehrlichen Redaktion ein Exemplar meiner neuen Volksschrift für

Israeliten 'Jüdische Erzählungen' zur Würdigung und Beurteilung übersende,

kann ich's nicht lassen, zur Einführung derselben einige Zeilen mit der

Bitte beizufügen, denselben ein Plätzchen in Ihrem Blatte

einzuräumen. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Mai 1851:

"Altenmuhr in Mittelfranken, 6. April (1851). Indem ich einer sehr

verehrlichen Redaktion ein Exemplar meiner neuen Volksschrift für

Israeliten 'Jüdische Erzählungen' zur Würdigung und Beurteilung übersende,

kann ich's nicht lassen, zur Einführung derselben einige Zeilen mit der

Bitte beizufügen, denselben ein Plätzchen in Ihrem Blatte

einzuräumen.

Von der Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit derartigen Volksschriften noch

immer fest überzeugt und dieses Bedürfnis von besseren Kräften noch

nicht befriedigt sehend, übergebe ich dem jüdischen Publikum wieder drei

Erzählungen, welche das jüdische Leben in seinen verschiedenen

Entwicklungsperioden, gegenüber den staatlichen Verhältnissen in

Familiengeschichten zur Anschauung bringen in einer Form, geeignet Ideen,

Zeitfragen, Vorkommnisse etc. in solchen Kreisen anzuregen, in welchen sie

sonst fast unbeachtet vorübergehen, und mit Vermeidung alles dessen, was

die Pietät verletzen und gegebene Verhältnisse beeinträchtigen

könnte...." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November

1853: "Aus Bayern, im November (1853). Die Leser der 'Allgemeinen

Zeitung des Judentums' werden nicht ohne Teilnahme vernehmen, dass die

vieljährige bayerische Korrespondent dieses Blattes, Herr Lehrer Krämer

aus Altenmuhr in Mittelfranken, leider schon seit einem halben Jahre durch

ein bedeutendes Augenübel, welches sich derselbe durch übermäßige

geistige Beschäftigung zuzog, seinem segensreichen Wirkungskreise

momentan entrückt ist. Es verdient das Leiden dieses Mannes umso mehr

Bedauern, als derselbe, noch in den besten Jahren stehend, Vater einer

zahlreichen Familie ist, wovon er schon einen Teil wegen mangelhafter

Existenz nach Amerika expedieren musste, durch noch längeres Anhalten

dieses Übels einer unsicheren Zukunft anheim gestellt würde. Krämers

Verdienste, welche sich derselbe sowohl in seiner langjährigen Praxis als

Schulmann, sowie auf dem Felde der Literatur als Volksschriftsteller und

eifriger Mitarbeiter verschiedener gelehrter Zeitschriften erworben, sind

zu bekannt und anerkannt, als dass dieselben noch besonders erwähnt zu

werden bedürften. Hoffen und wünschen wir, dass der Herr, welcher auch

die finsterste Nacht wieder in Tag verwandelt, diesem wackeren Manne seine

zerrüttete Sehkraft wieder verleihe, damit seiner betrübten Familie ein

treuer Versorger, seiner Gemeinde ein tüchtiger Lehrer und der gelehrten

Welt ein würdiges brauchbares Mitglied erhalten werde...". Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November

1853: "Aus Bayern, im November (1853). Die Leser der 'Allgemeinen

Zeitung des Judentums' werden nicht ohne Teilnahme vernehmen, dass die

vieljährige bayerische Korrespondent dieses Blattes, Herr Lehrer Krämer

aus Altenmuhr in Mittelfranken, leider schon seit einem halben Jahre durch

ein bedeutendes Augenübel, welches sich derselbe durch übermäßige

geistige Beschäftigung zuzog, seinem segensreichen Wirkungskreise

momentan entrückt ist. Es verdient das Leiden dieses Mannes umso mehr

Bedauern, als derselbe, noch in den besten Jahren stehend, Vater einer

zahlreichen Familie ist, wovon er schon einen Teil wegen mangelhafter

Existenz nach Amerika expedieren musste, durch noch längeres Anhalten

dieses Übels einer unsicheren Zukunft anheim gestellt würde. Krämers

Verdienste, welche sich derselbe sowohl in seiner langjährigen Praxis als

Schulmann, sowie auf dem Felde der Literatur als Volksschriftsteller und

eifriger Mitarbeiter verschiedener gelehrter Zeitschriften erworben, sind

zu bekannt und anerkannt, als dass dieselben noch besonders erwähnt zu

werden bedürften. Hoffen und wünschen wir, dass der Herr, welcher auch

die finsterste Nacht wieder in Tag verwandelt, diesem wackeren Manne seine

zerrüttete Sehkraft wieder verleihe, damit seiner betrübten Familie ein

treuer Versorger, seiner Gemeinde ein tüchtiger Lehrer und der gelehrten

Welt ein würdiges brauchbares Mitglied erhalten werde...". |

Lehrer Krämer wehrt sich gegen antisemitische

Presseartikel (1865)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 28. März 1865: "Freising, im März (1865). Dass es

in Deutschland auch viele gesinnungstüchtige Redaktionen gibt, welche,

wenn man sie in angemessener Weise auf Missgriffe aufmerksam macht,

dieselben gern verbessern, erweist die hier erscheinende 'Bauernzeitung',

die jüngst in zwei Korrespondenzen bei Gelegenheit von Dismembrationen

und Viehhandel der Juden auf eine beschimpfende Weise gebracht hatte. Herr

Lehrer Krämer in Altenmuhr erinnerte die Redaktion in einem ruhig und

würdig gehaltenen Artikel an die flagrante Ungerechtigkeit, die hierin

läge und die Redaktion nahm diesen nicht allein willig auf, sondern

gestand auch ihren Missgriff offenherzig ein. Wir sind dafür dem Herrn

Krämer wie der gedachten Redaktion zu Dank

verpflichtet."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 28. März 1865: "Freising, im März (1865). Dass es

in Deutschland auch viele gesinnungstüchtige Redaktionen gibt, welche,

wenn man sie in angemessener Weise auf Missgriffe aufmerksam macht,

dieselben gern verbessern, erweist die hier erscheinende 'Bauernzeitung',

die jüngst in zwei Korrespondenzen bei Gelegenheit von Dismembrationen

und Viehhandel der Juden auf eine beschimpfende Weise gebracht hatte. Herr

Lehrer Krämer in Altenmuhr erinnerte die Redaktion in einem ruhig und

würdig gehaltenen Artikel an die flagrante Ungerechtigkeit, die hierin

läge und die Redaktion nahm diesen nicht allein willig auf, sondern

gestand auch ihren Missgriff offenherzig ein. Wir sind dafür dem Herrn

Krämer wie der gedachten Redaktion zu Dank

verpflichtet."

|

Aus der Zeit des Lehrers Jakob Nußbaum

Werbung für die Schülerpension von Lehrer Jakob Nußbaum

(1899)

Anmerkung: Jakob Nußbaum war Lehrer in Altenmuhr von 1894 bis 1917. Er

eröffnet in dieser Zeit auch ein Schülerpensionat und war Lehrer der

allgemeinen Fortbildungsschule in Altenmuhr.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1899 - Lehrer

Nußbaum wirbt für seiner Schülerpensionat -: "Pension. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1899 - Lehrer

Nußbaum wirbt für seiner Schülerpensionat -: "Pension.

Durch

Übertritt mehrerer Pensionäre in die höheren Klassen der Mittelschulen,

sowie in das Geschäft, können wieder einige Knaben zur Ausbildung in den

diesbezüglich nötigen Disziplinen (Deutsch, Französisch, Latein,

Rechnen, Korrespondenz und Buchführung) aufgenommen werden. Mäßige

Preise. Referenzen erteilen gerne die Eltern derzeitiger und ausgetretener

Schüler.

Lehrer Nußbaum, Altenmuhr, bei Gunzenhausen." |

Hauptlehrer Nußbaum unterhält eine

Pension für Zurückgebliebene und Schwachbegabte Schüler (1915)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:

"Zurückgebliebene und Schwachbegabte finden sichere

Förderung und gute Pflege bei Hauptlehrer Nußbaum,

Altenmuhr (Mittelfranken). Beste Empfehlungen." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:

"Zurückgebliebene und Schwachbegabte finden sichere

Förderung und gute Pflege bei Hauptlehrer Nußbaum,

Altenmuhr (Mittelfranken). Beste Empfehlungen." |

Lehrer Jakob Nußbaum wechselt nach Neumarkt (Oberpfalz) (1917)

Notiz

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Februar 1917:

"Die israelitische Kultusgemeinde Neumarkt

(Oberpfalz) wählte als Nachfolger des verstorbenen verdienstvollen

Hauptlehrers Oppenheimer seligen Andenkens den Herrn Hauptlehrer Nußbaum

in Altenmuhr zum Lehrer der israelitischen Volksschule und Kantor." Notiz

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Februar 1917:

"Die israelitische Kultusgemeinde Neumarkt

(Oberpfalz) wählte als Nachfolger des verstorbenen verdienstvollen

Hauptlehrers Oppenheimer seligen Andenkens den Herrn Hauptlehrer Nußbaum

in Altenmuhr zum Lehrer der israelitischen Volksschule und Kantor." |

Nachruf zum Tod von Lehrer Jakob Nußbaum (1937)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Februar 1937: "Jakob Nußbaum seligen Andenkens. Am 25. Januar

verschied plötzlich unser lieber Freund, Oberlehrer i.R. Jakob Nußbaum, Neumarkt. Seit 1888, also fast 50 Jahre, gehörte er unserem Bruderbunde

(gemeint: Lehrerverband) als treues Mitglied an. Ein überaus tüchtiger

Schulmann, der neben seiner Schultätigkeit noch jahrzehntelang ein weit

und breit bekanntes und beliebtes Schülerpensionat leitete, ist mit ihm

dahingegangen. In den Gemeinden, in denen er tätig war - Burgebrach von

1888-1894, Altenmuhr 1894-1917, Neumarkt, Oberpfalz seit 1917

wurden ihm wegen seines leutseligen Wesens, seines friedfertigen

Charakters Liebe und Verehrung im weitgehendsten Maße zuteil. Mit Rat und

Tat stand er jedem einzelnen Mitgliede seiner Gemeinden in liebevollster

Weise zur Verfügung. Der Schriftleiter, der Nußbaums Nachfolger in

Altenmuhr war, war oft Zeuge der großen Verehrung, die alt und jung ihrem

Lehrer und Freunde Jakob Nußbaum entgegenbrachte und spürte es so

deutlich wie groß der Vorteil ist, der Nachfolger eines klugen, angesehenen

und pflichteifrigen Lehrers zu sein. Nußbaum war auch ständig auf seine

Weiterbildung bedacht. Er besuchte noch als fast 50jähriger Mann die

Gewerbelehrerkurse in Nürnberg und München und war der Leiter der

allgemeinen Fortbildungsschule in Altenmuhr. In Lehrerkreisen war er

als kluger, vornehmer Kollege sehr angesehen und gerne hörte man auf

seinen Rat. Im Ruhestand widmete er sich mit besonderer Liebe

gemeindlichen Arbeiten und wurde von der Kultusgemeinde Neumarkt mit dem

Amte des Kultusvorstandes betraut. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Februar 1937: "Jakob Nußbaum seligen Andenkens. Am 25. Januar

verschied plötzlich unser lieber Freund, Oberlehrer i.R. Jakob Nußbaum, Neumarkt. Seit 1888, also fast 50 Jahre, gehörte er unserem Bruderbunde

(gemeint: Lehrerverband) als treues Mitglied an. Ein überaus tüchtiger

Schulmann, der neben seiner Schultätigkeit noch jahrzehntelang ein weit

und breit bekanntes und beliebtes Schülerpensionat leitete, ist mit ihm

dahingegangen. In den Gemeinden, in denen er tätig war - Burgebrach von

1888-1894, Altenmuhr 1894-1917, Neumarkt, Oberpfalz seit 1917

wurden ihm wegen seines leutseligen Wesens, seines friedfertigen

Charakters Liebe und Verehrung im weitgehendsten Maße zuteil. Mit Rat und

Tat stand er jedem einzelnen Mitgliede seiner Gemeinden in liebevollster

Weise zur Verfügung. Der Schriftleiter, der Nußbaums Nachfolger in

Altenmuhr war, war oft Zeuge der großen Verehrung, die alt und jung ihrem

Lehrer und Freunde Jakob Nußbaum entgegenbrachte und spürte es so

deutlich wie groß der Vorteil ist, der Nachfolger eines klugen, angesehenen

und pflichteifrigen Lehrers zu sein. Nußbaum war auch ständig auf seine

Weiterbildung bedacht. Er besuchte noch als fast 50jähriger Mann die

Gewerbelehrerkurse in Nürnberg und München und war der Leiter der

allgemeinen Fortbildungsschule in Altenmuhr. In Lehrerkreisen war er

als kluger, vornehmer Kollege sehr angesehen und gerne hörte man auf

seinen Rat. Im Ruhestand widmete er sich mit besonderer Liebe

gemeindlichen Arbeiten und wurde von der Kultusgemeinde Neumarkt mit dem

Amte des Kultusvorstandes betraut.

Um den so plötzlich Heimgegangenen klagt nicht nur seine Gattin, die ihm

stets die treueste Lebensgefährtin war, seine Kinder, die jüdische

Lehrerschaft Bayerns, seine vielen Schüler und seine Gemeinden, sondern

darüber hinaus trauert um ihn eine große Anzahl Freunde, die die Liebe,

die sie ihm im Leben entgegenbrachten, ihm auch übers Grab hinaus

bewahren werden. Der jüdische Lehrerverein Bayern wird ihm ein treues

Gedenken bewahren. A." |

Über

Lehrer Max Adler (bis 1923 Lehrer in Altenmuhr)

(Quelle: Barbara Kowalzik: Lehrerbuch. Die Lehrer und Lehrerinnen des

Leipziger Schulwerks 1912-1942. Leipzig 2006. S. 129; vgl. Strätz

Biographisches Handbuch Würzburger Juden I S. 51)

| Max Adler (geb. 1894 in Brückenau,

ermordet nach Deportation in Kaunas im November 1941): Ausbildung in der

Präparandenschule in Burgpreppach

und 1910 bis 1913 an der ILBA in Würzburg;

1914 bis 1918 beim Militärdienst; nach Rückkehr aus dem Kriegsdienst

Lehrer in Gochsheim, dann bis 1923

in Altenmuhr; seit 1921 verheiratet mit Else geb. Blatt (Tochter

des Oberlehrers der jüdischen Schule in Obbach

Nathan Blatt); 1923/24 an der Israelitischen Mädchenschule in Leipzig;

seit 1924 Lehrer an der Münchener orthodoxen jüdischen Volksschule,

später Leiter dieser Schule; war Vorstandsmitglied der israelitischen

Kultusgemeinde München. Mit Ehefrau und Sohn Raphael nach Kaunas

deportiert und ermordet. |

Zur Frage nach der

Zugehörigkeit Altenmuhrs zu einem Rabbinatsbezirk nach dem Tod von Rabbiner

Abraham Böhm in Gunzenhausen (1845)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar

1846: "Dieser Tage verstarb in Gunzenhausen der Rabbiner Abraham

Böheim (eigentlich Böhm) in einem Alter von 78 Jahren. Im Jahre 1814 war

ihm die 'interimistische Versehung' der Stelle verliehen worden, welche

ihm auch, da die Gemeinden mit ihm zufrieden war, bis zu seinem Ende

verblieb. Die Wiederbesetzung dieser Stelle mit einem tüchtigen Manne

wäre freilich das Erwünschteste, indes ist dazu wenig Hoffnung

vorhanden. Es werden sich die drei diesen Bezirk bildenden Gemeinden,

Gunzenhausen, Altenmuhr und Cronheim,

wahrscheinlich benachbarten Rabbinaten anschließen, wodurch diesen ein

erwünschter Zufluss zuteil werden wird."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar

1846: "Dieser Tage verstarb in Gunzenhausen der Rabbiner Abraham

Böheim (eigentlich Böhm) in einem Alter von 78 Jahren. Im Jahre 1814 war

ihm die 'interimistische Versehung' der Stelle verliehen worden, welche

ihm auch, da die Gemeinden mit ihm zufrieden war, bis zu seinem Ende

verblieb. Die Wiederbesetzung dieser Stelle mit einem tüchtigen Manne

wäre freilich das Erwünschteste, indes ist dazu wenig Hoffnung

vorhanden. Es werden sich die drei diesen Bezirk bildenden Gemeinden,

Gunzenhausen, Altenmuhr und Cronheim,

wahrscheinlich benachbarten Rabbinaten anschließen, wodurch diesen ein

erwünschter Zufluss zuteil werden wird." |

Artikel zu einzelnen Gemeindegliedern

Über

Simon Mohr und seine Erfolge als Ökonomie-Besitzer (1837)

Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung des Judentums" vom 25. November 1837: "Altenmuhr im bayerischen

Rezatkreis, 8. November (1837). Am 12. September dieses Jahres hat der Comité

des landwirtschaftlichen Vereines im Rezatkreise dem israelitischen Ökonomie-Besitzer,

Herrn Simon Mohr von hier, die große, silberne Vereinsdenkmünze samt Fahne als

zweiten Preis für seine ausgezeichneten Kulturunternehmungen öffentlich

zuerkannt. Derselbe hatte nämlich eine, in hiesiger Flurmarkung gelegene, 19

Morgen große Ödung, deren Kultivierung der Staat, als sie noch sein Eigentum

war, vergebens versucht hatte, an sich gekauft, und sie durch Sachkenntnis und

Kostenaufwand, verbunden mit Fleiß und Ausdauer, auf einen sehr hohen Stand von

Kultur gebracht. Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung des Judentums" vom 25. November 1837: "Altenmuhr im bayerischen

Rezatkreis, 8. November (1837). Am 12. September dieses Jahres hat der Comité

des landwirtschaftlichen Vereines im Rezatkreise dem israelitischen Ökonomie-Besitzer,

Herrn Simon Mohr von hier, die große, silberne Vereinsdenkmünze samt Fahne als

zweiten Preis für seine ausgezeichneten Kulturunternehmungen öffentlich

zuerkannt. Derselbe hatte nämlich eine, in hiesiger Flurmarkung gelegene, 19

Morgen große Ödung, deren Kultivierung der Staat, als sie noch sein Eigentum

war, vergebens versucht hatte, an sich gekauft, und sie durch Sachkenntnis und

Kostenaufwand, verbunden mit Fleiß und Ausdauer, auf einen sehr hohen Stand von

Kultur gebracht.

Eine solche Erscheinung ehrt nicht nur den Preisempfänger und das unparteiische

Preisgericht, welches einen christlichen Bewerber dem jüdischen nachstehen ließ,

sondern zeigt auch, dass der bayerische Israelit nirgends zurückbleibt, und

widerlegt die Vorurteile, welche von Hohen und Niedern gegen uns gehegt werden." |

Brief eines in Jerusalem sich aufhaltenden jungen

Mannes aus Altenmuhr in seine Heimat (1847)

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 7. September

1847: "Soeben wird mir ein jüdisch-deutscher Brief, den ein junger

Mann aus Altenmuhr von Jerusalem aus, an seine Verwandten schrieb -

[hebräisches Datum des Briefes] - mir scheint dieser Brief so

interessant, dass ich ihn übertragen und Ihnen zusenden werde, wenn Sie

es wünschen. Der Schreiber, ein Schneider von Profession, ist mir

bekannt, da Altenmuhr bei Gunzenhausen, nur 9 Stunden von hier entfernt

ist, und der Mann selbst hier gearbeitet hat. Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 7. September

1847: "Soeben wird mir ein jüdisch-deutscher Brief, den ein junger

Mann aus Altenmuhr von Jerusalem aus, an seine Verwandten schrieb -

[hebräisches Datum des Briefes] - mir scheint dieser Brief so

interessant, dass ich ihn übertragen und Ihnen zusenden werde, wenn Sie

es wünschen. Der Schreiber, ein Schneider von Profession, ist mir

bekannt, da Altenmuhr bei Gunzenhausen, nur 9 Stunden von hier entfernt

ist, und der Mann selbst hier gearbeitet hat.

Altenmuhr ist wie alle Gemeinden im Altmühlgrund streng orthodox,

wenngleich der Korrespondent aus Mittelfranken im 'Israelit des 19.

Jahrhundert' Herr Krämer, Lehrer daselbst ist". |

Zum Tod von David Richard (1868)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1868: "Altenmuhr

in Mittelfranken. Die Nachricht von dem Hinscheiden eines echt religiösen

Israeliten soll das Herz eines jeden Gläubigen mit Trauer erfüllen;

zugleich soll aber auch eine solche Nachricht die Triebfeder sein,

anzueifern, dem verstorbenen Muster und Vorbild nachzuahmen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1868: "Altenmuhr

in Mittelfranken. Die Nachricht von dem Hinscheiden eines echt religiösen

Israeliten soll das Herz eines jeden Gläubigen mit Trauer erfüllen;

zugleich soll aber auch eine solche Nachricht die Triebfeder sein,

anzueifern, dem verstorbenen Muster und Vorbild nachzuahmen.

So schloss dahier am 1. Schewat (= 25. Januar 1868) ein Mann namens

David Richard seine irdische Laufbahn in einem Alter von 72 Jahren, von

denen er 40 Jahre in glücklicher Ehe verlebte. Er war ein treuer Gatte

und liebevoller Vater, und mit vollem Rechte flossen reichliche

Tränenströme von seiner zurückgelassenen Gattin und seinen Kindern,

welche Letztere aus der Ferne herbeieilten, um den Geliebten auf seinem

letzten Gange zu begleiten. Er war ein ehrenwertes Mitglied seiner

Glaubensgemeinde. Seine Hingebung und Treue an dieselbe hat ihm die

Achtung aller erworben und herb ist der Schmerz seines Verlustes. Viele,

viele Jahre hindurch versah er an den ehrfurchtgebietenden Tagen

die Stelle des ehrenamtlichen Vorbeters. Und mit welcher Andacht

und mit welcher Innigkeit stand er das vor seinem himmlischen Herrn; alle,

die ihn hörten, wurden zur Andacht hingezogen. Als Verantwortlicher

für die Wohltätigkeit genoss er das vollkommenste Vertrauen und wie

freue er sich, wenn viele Armengelder eingingen, um dadurch das Wege

anderer nach Umständen lindern zu können. Auch das Amt als Kassier der Erez-Israel-Gelder

versah er, und ganze Tage legte er sein häusliches Geschäft beiseite, um

diese Liebeshaben dahier einzuheben. Und diese Tage, wo ihm die Spenden in

Fülle gereicht wurden, das waren seine Freudentage.

Sein Seelenheil ging ihm über alles Vergängliche, sein religiöser Sinn

bewährte sich in allen Lagen des Lebens; ncihts konnte ihn beirrten, die

Bahn der Tugend zu zu verlassen, denn das Licht der (göttlichen)

Weisung und der Tora war (sein) Licht. Sein ganzes Leben war ein

liebevolles Benehmen gegen jedermann mit herzliches Offenheit und

Redlichkeit. Im letzten Augenblicke - das Augen nach oben gerichtet -

spielte ein heiliges Lächeln auf seinem Angesichte und er starb - mit

einem Kuss (Gottes). Ihm, den nun in den höheren Regionen Wohnenden,

rufen wir zu. 'und es zieht voran deine Gerechtigkeit, und die

Herrlichkeit des Ewigen schließt deinen Zug' (Jesaja 58,8)." |

Handelsmann L. Feldmann rettete den Taglöhner Denzinger vor dem Ertrinken

(1872)

Artikel

aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872:

"Aus Bayern. Der Taglöhner Johann Denzinger von Altenmuhr ritt am

25. dieses Monats (gemeint Juli 1872), Abends 5 Uhr, das Pferd seines

Dienstherrn, des Handelsmanns Herrn L. Feldmann von da, in die Schwemme.

Um seine Gewandtheit im Reiten vor seinem ihn begleitenden Herrn zu

zeigen, lenkte er das Pferd auf eine Stelle in der Altmühl, die wegen

ihrer gefährlichen Tiefe allgemein bekannt ist. Auf einmal verschwanden

Pferde und Reiter vor den Augen des Herrn Feldmann. Nach einiger Zeit kam

wohl das Pferd, aber nicht der Mann an die Oberfläche des Wassers. Ohne

sich noch lange zu besinnen, sprang Feldmann in seinem ganzen Anzug in das

Wasser und rettete mit eigener Lebensgefahr den Denzinger. Dieser edle

Liebesdienst verdient auch in entfernteren Kreisen bekannt zu

werden." Artikel

aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872:

"Aus Bayern. Der Taglöhner Johann Denzinger von Altenmuhr ritt am

25. dieses Monats (gemeint Juli 1872), Abends 5 Uhr, das Pferd seines

Dienstherrn, des Handelsmanns Herrn L. Feldmann von da, in die Schwemme.

Um seine Gewandtheit im Reiten vor seinem ihn begleitenden Herrn zu

zeigen, lenkte er das Pferd auf eine Stelle in der Altmühl, die wegen

ihrer gefährlichen Tiefe allgemein bekannt ist. Auf einmal verschwanden

Pferde und Reiter vor den Augen des Herrn Feldmann. Nach einiger Zeit kam

wohl das Pferd, aber nicht der Mann an die Oberfläche des Wassers. Ohne

sich noch lange zu besinnen, sprang Feldmann in seinem ganzen Anzug in das

Wasser und rettete mit eigener Lebensgefahr den Denzinger. Dieser edle

Liebesdienst verdient auch in entfernteren Kreisen bekannt zu

werden." |

Zum Tod von Jakob Weissmann (1876)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1876:

"Altenmuhr, im November. 'Gefallen ist die Krone von unserem

Haupte'. Eine Zierde unserer Gemeinde ist uns durch den Tod entrissen

worden, und der Dahingeschiedene - obwohl Bescheidenheit seine Parole war

- ist es wert, von seinem edlen Leben und Streben in die Öffentlichkeit

treten zu lassen, ihm zur Ehre, den Hinterbliebenen zum Troste und der

Gemeinde zum Muster und zur Nachahnung. Am 12. Mascheschwan (= 30.

Oktober 1876) rief unerwartet und schnell der Tod einen geradsinnigen

und rechten Mann - Jakob Weißmann von hier, in einem Alter von 72

Jahren, vom Schauplatze dieser Welt ab, um dort im reichlichen Maße die

Früchte seiner Taten zu genießen. Anspruchslos versah er 50 Jahre

lang die Stelle eines ehrenamtlichen Vorbeters an den heiligen ehrfurchtgebietenden

Tagen (d.i. zwischen den Festtagen im Herbst) in gottgefälliger

Andacht mit Innigkeit und religiösem Sinne, wissend, was er betete, und

erweckte er so das Herz sämtlicher Zuhörer. In der Nähe der Synagoge

wohnend, war er ein guter Nachbar, denn stets war er Einer der

Ersten in der Synagoge, und (im Sinne von:) 'erkenn, vor wem du

stehst' harrte er aus bis zum Schlusse. Unsere Heilige Tora war

seine Lieblings-Lektüre, woraus derselbe seinen Durst nach Kenntnis

stillte, nicht um darauf stolz zu sein, sondern um dies zu

bewahren und zu tun. Von der Tugend des Friedens wich er - der

Aronsschüler - keinen Augenblick und das Gebot, nie jemanden mit der

Zunge zu verleumden (frei übs.) ward nie von ihm verletzt. Er war ein

treuer Gatte, ein sorgsamer Familienvater... Der Dahingeschiedene hing mit

ungeteiltem Herzen an seiner Gattin und so hauchte er auch seine edle

Seele in den Armen seiner treuen Frau aus. Die allgemeine Trauer und

Teilnahme um den Verklärten ist das beste Zeugnis für seinen guten

Namen (frei übs.). Friede seiner Asche! Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1876:

"Altenmuhr, im November. 'Gefallen ist die Krone von unserem

Haupte'. Eine Zierde unserer Gemeinde ist uns durch den Tod entrissen

worden, und der Dahingeschiedene - obwohl Bescheidenheit seine Parole war

- ist es wert, von seinem edlen Leben und Streben in die Öffentlichkeit

treten zu lassen, ihm zur Ehre, den Hinterbliebenen zum Troste und der

Gemeinde zum Muster und zur Nachahnung. Am 12. Mascheschwan (= 30.

Oktober 1876) rief unerwartet und schnell der Tod einen geradsinnigen

und rechten Mann - Jakob Weißmann von hier, in einem Alter von 72

Jahren, vom Schauplatze dieser Welt ab, um dort im reichlichen Maße die

Früchte seiner Taten zu genießen. Anspruchslos versah er 50 Jahre

lang die Stelle eines ehrenamtlichen Vorbeters an den heiligen ehrfurchtgebietenden

Tagen (d.i. zwischen den Festtagen im Herbst) in gottgefälliger

Andacht mit Innigkeit und religiösem Sinne, wissend, was er betete, und

erweckte er so das Herz sämtlicher Zuhörer. In der Nähe der Synagoge

wohnend, war er ein guter Nachbar, denn stets war er Einer der

Ersten in der Synagoge, und (im Sinne von:) 'erkenn, vor wem du

stehst' harrte er aus bis zum Schlusse. Unsere Heilige Tora war

seine Lieblings-Lektüre, woraus derselbe seinen Durst nach Kenntnis

stillte, nicht um darauf stolz zu sein, sondern um dies zu

bewahren und zu tun. Von der Tugend des Friedens wich er - der

Aronsschüler - keinen Augenblick und das Gebot, nie jemanden mit der

Zunge zu verleumden (frei übs.) ward nie von ihm verletzt. Er war ein

treuer Gatte, ein sorgsamer Familienvater... Der Dahingeschiedene hing mit

ungeteiltem Herzen an seiner Gattin und so hauchte er auch seine edle

Seele in den Armen seiner treuen Frau aus. Die allgemeine Trauer und

Teilnahme um den Verklärten ist das beste Zeugnis für seinen guten

Namen (frei übs.). Friede seiner Asche! |

Zum Tod von Jette Neustädter geb. Feldmann (geb. in Altenmuhr, gest. 1934 in

Demmelsdorf)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1934:

"Sulzbürg, 12. November

(1934). Hier wurde Frau Jette Neustädter geb. Feldmann im Alter

von fast 79 Jahren auf dem Friedhof zur letzten Ruhe gebracht. In Altenmuhr

geboren, gründete sie in Sulzbürg

an der Seite ihres noch heute in der Erinnerung der Gemeinde unvergessenen

Jakob David Neustädter eine Ehegemeinschaft, in der tiefste Frömmigkeit,

vorbildliche Rechtlichkeit und geradezu patriarchalische Häuslichkeit und

Schlichtheit herrschten. Eine große Anzahl von Kindern wurde dem Ehepaar

geschenkt. Sie alle zogen in die weite Welt hinaus und sie alle bereiteten

dem Namen ihrer Eltern als treue Juden und wackere, tadellose Menschen

Ehre. Bereits vor 19 Jahren ist ihr Gatte ihr im Tode vorausgegangen, und

sie stand allein. Aber sie war nicht allein. Die vielen Kinder in allen

Gegenden des Landes wetteiferten miteinander, sie mit ihrer Liebe zu

überhäufen und ihr ein Teil dessen zu vergelten, was sie als aufopfernde

Mutter ihnen getan. So verbrachte sie ihren Lebensabend in der liebvollen

Umgebung und Pflege der Familien ihrer Kinder, bald hier, bald dort; und

überall war sie geboren. Bei einer ihrer Töchter in Demmelsdorf,

die wenige Wochen vorher erst selbst furchtbar durch den Tod ihres braven

Mannes heimgesucht war, erreichte sie trotz hingebungsvoller Pflege das

Ende, dem sie in frommer Ergebung sein Jahren schon ruhig entgegengeschaut

hatte. Und pietätvoll erfüllte man ihren letzten Wunsch und brachte sie

hier in Sulzbürg an der Seite ihres

Gatten zur ewigen Ruhe. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg aus Regensburg fand

am Grabe herzliche und aufrichtige Worte des Abschiedes für diese seltene

Frau, die stets auch als eine treue Freundin seines Hauses sich bewiesen

hat."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1934:

"Sulzbürg, 12. November

(1934). Hier wurde Frau Jette Neustädter geb. Feldmann im Alter

von fast 79 Jahren auf dem Friedhof zur letzten Ruhe gebracht. In Altenmuhr

geboren, gründete sie in Sulzbürg

an der Seite ihres noch heute in der Erinnerung der Gemeinde unvergessenen

Jakob David Neustädter eine Ehegemeinschaft, in der tiefste Frömmigkeit,

vorbildliche Rechtlichkeit und geradezu patriarchalische Häuslichkeit und

Schlichtheit herrschten. Eine große Anzahl von Kindern wurde dem Ehepaar

geschenkt. Sie alle zogen in die weite Welt hinaus und sie alle bereiteten

dem Namen ihrer Eltern als treue Juden und wackere, tadellose Menschen

Ehre. Bereits vor 19 Jahren ist ihr Gatte ihr im Tode vorausgegangen, und

sie stand allein. Aber sie war nicht allein. Die vielen Kinder in allen

Gegenden des Landes wetteiferten miteinander, sie mit ihrer Liebe zu

überhäufen und ihr ein Teil dessen zu vergelten, was sie als aufopfernde

Mutter ihnen getan. So verbrachte sie ihren Lebensabend in der liebvollen

Umgebung und Pflege der Familien ihrer Kinder, bald hier, bald dort; und

überall war sie geboren. Bei einer ihrer Töchter in Demmelsdorf,

die wenige Wochen vorher erst selbst furchtbar durch den Tod ihres braven

Mannes heimgesucht war, erreichte sie trotz hingebungsvoller Pflege das

Ende, dem sie in frommer Ergebung sein Jahren schon ruhig entgegengeschaut

hatte. Und pietätvoll erfüllte man ihren letzten Wunsch und brachte sie

hier in Sulzbürg an der Seite ihres

Gatten zur ewigen Ruhe. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg aus Regensburg fand

am Grabe herzliche und aufrichtige Worte des Abschiedes für diese seltene

Frau, die stets auch als eine treue Freundin seines Hauses sich bewiesen

hat." |

Zum Tod von Thekla Richard (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1936:

"Altenmuhr (2. Januar). Am 31. Dezember verschied nach kurzem Leiden

im Alter von nur 53 Jahren die Gattin unseres Parnes (Gemeindevorstehers),

Frau Thekla Richard. Eine brave, fromme Frau ist unserer kleinen Kehilloh

(Gemeinde) entrissen worden. Ihr Haus war stets der Mittelpunkt der

jüdischen Gemeinde, ja bis vor kurzem der Mittelpunkt des ganzen Ortes.

Hier fand man sich zusammen, wenn man Rat und Hilfe brauchte, hier fanden

die armen und Dürftigen freundliche Aufnahme und reichliche

Unterstützung, hier wurde in vornehmer und vorbildlicher Weise wahre

jüdische Zedokoh (Gerechtigkeit) geübt. So war sie in allen

Kreisen der Bevölkerung, in jüdischer und nichtjüdischer, geschätzt

und geehrt. Ihr Haus machte sie zu einem Heiligtum, in dem sie als

Priesterin in selbstloser und bescheidener Weise ihres Amtes waltete.

Ihrem Gatten schenkte sie die denkbar schönste Ehe und ihren drei

Söhnen, die sie in Gottesfurcht und Menschenliebe erzog, war sie die

vorbildlichste, besorgteste Mutter. So hatte sie das große Glück, ihre

Kinder zu treuen, frommen Juden, voll tiefen jüdischen Wissens und zu

angesehenen Menschen heranreifen zu sehen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1936:

"Altenmuhr (2. Januar). Am 31. Dezember verschied nach kurzem Leiden

im Alter von nur 53 Jahren die Gattin unseres Parnes (Gemeindevorstehers),

Frau Thekla Richard. Eine brave, fromme Frau ist unserer kleinen Kehilloh

(Gemeinde) entrissen worden. Ihr Haus war stets der Mittelpunkt der

jüdischen Gemeinde, ja bis vor kurzem der Mittelpunkt des ganzen Ortes.

Hier fand man sich zusammen, wenn man Rat und Hilfe brauchte, hier fanden

die armen und Dürftigen freundliche Aufnahme und reichliche

Unterstützung, hier wurde in vornehmer und vorbildlicher Weise wahre

jüdische Zedokoh (Gerechtigkeit) geübt. So war sie in allen

Kreisen der Bevölkerung, in jüdischer und nichtjüdischer, geschätzt

und geehrt. Ihr Haus machte sie zu einem Heiligtum, in dem sie als

Priesterin in selbstloser und bescheidener Weise ihres Amtes waltete.

Ihrem Gatten schenkte sie die denkbar schönste Ehe und ihren drei

Söhnen, die sie in Gottesfurcht und Menschenliebe erzog, war sie die

vorbildlichste, besorgteste Mutter. So hatte sie das große Glück, ihre

Kinder zu treuen, frommen Juden, voll tiefen jüdischen Wissens und zu

angesehenen Menschen heranreifen zu sehen.

Vor dem Trauerhause gab Herr Bezirksrabbiner Dr. Munk, Ansbach, der

allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Am Grabe zeichnete Herr Hauptlehrer

Adler, München, ein früherer Lehrer unserer Gemeinde und ein treuer

Freund der Familie Richard, ein Bild der Heimgegangenen. Ihre Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

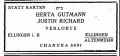

Verlobungs- und Hochzeitssanzeige von Herta Gutmann und Justin Richard

(1933)

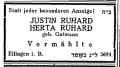

Anmerkung: in der Hochzeitsanzeige ist Richard in Ruhard

verschrieben

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1933: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1933:

"Statt Karten - Gott sei gepriesen - Herta Gutmann - Justin

Richard - Verlobte.

Ellingen i.B. - Ellingen

/ Altenmuhr. Chanukka 5694". |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1934:

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1934:

"Statt jeder besonderen Anzeige! Gott sei gepriesen.

Justin Richard - Herta Richard geb. Gutmann. Vermählte.

Ellingen in Bayern. Lag BaOmer 5694 ( = 3. Mai 1934)". |

Verlobungsanzeige von Ilse Hirschberger und Simon Richard

(1938)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938: "Gott

sei gepriesen. Wir haben uns verlobt: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938: "Gott

sei gepriesen. Wir haben uns verlobt:

Ilse Hirschberger - Simon Richard.

Stadtlauringen / 675 Westend Ave 4B New York City

- Altenmuhr / 72 Samner Ave Brooklyn - N.Y." |

Zur Geschichte der Synagoge

Ein Betraum war bereits

im 18. Jahrhundert vorhanden. 1803 errichtete die jüdische

Gemeinden im Judenhof eine Synagoge. Diese war 18 Meter lang und achteinhalb

Meter breit und hatte ein Walmdach. Im Westteil wurde eine Wohnung für den

Vorbeter eingerichtet. Die Wohnung wurde später als Bibliothek genutzt. Ende

des 19. Jahrhunderts war hier auch eine Schreinerei, in der ein nichtjüdischer

Schreiner die Särge für die verstorbenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde

zimmerte. In der Synagoge war Platz für achtzig Männer und 40 Frauen. Der

Eingang war an der Südseite des Gebäudes. An der Nordseite wurde nach dem

Ersten Weltkrieg eine Gedenktafel für die gefallenen jüdischen Soldaten aus

Altenmuhr angebracht.

Über 130 Jahre war die Synagoge in Altenmuhr Mittelpunkt des religiösen Lebens der jüdischen

Gemeinde. Einzelne Berichte über gottesdienstliche Feiern liegen noch vor. So

erschien am 1. März 1886 in der Zeitschrift "Der Israelit" ein Artikel, in dem

über die Einweihung einer neuen Torarolle und über eine Goldene Hochzeit in

der Synagoge in Altenmuhr berichtet wurde:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. März 1886: "Altenmuhr in

Mittelfranken. Wenn bis jetzt keine Berichte vom hiesigen Platze zur Veröffentlichung

im ‚Israelit’ kamen, so ist dieses mehr der Bescheidenheit zuzuschreiben, da

z.B. im vorigen Jahre (1885) dahier eine Toraweihe stattfand, die sich

derartigen Feierlichkeiten an größeren Plätzen zur Seite hätte stellen können,

sowohl hinsichtlich der frommen Absicht, als auch des äußerlichen Vollzugs

derselben. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. März 1886: "Altenmuhr in

Mittelfranken. Wenn bis jetzt keine Berichte vom hiesigen Platze zur Veröffentlichung

im ‚Israelit’ kamen, so ist dieses mehr der Bescheidenheit zuzuschreiben, da

z.B. im vorigen Jahre (1885) dahier eine Toraweihe stattfand, die sich

derartigen Feierlichkeiten an größeren Plätzen zur Seite hätte stellen können,

sowohl hinsichtlich der frommen Absicht, als auch des äußerlichen Vollzugs

derselben.

Eine goldene Hochzeitsfeier, die am 17. dieses Monats (Februar 1886) dahier

stattfand, verdient jedoch zur Offenkunde in einem jüdischen Blatte gebracht zu

werden, schon wegen der Feier selbst, als auch wegen der regen Beteiligung, die

damit verbunden war. Der israelitische Handelsmann Veis Flink von hier, ein

Greis von nahe 80 Jahren feierte an der Seite seiner Ehehälfte auf Anregung

treuliebender Söhne und Töchter dieses Fest. Der Jubilar versieht seit langen

Jahren den Posten des Baal tefila

(Vorbeter) an den heiligsten Festtagen, wozu ihn das Organ und das richtige

Verständnis des Wortlautes befähigt und der es auch versteht, die Andacht der

Zuhörer zu erregen und zu erheben. Der Jubilar war selbst in beschränkten

Lebensverhältnissen ein treuer und hilfreicher Sohn seiner Eltern und findet

sich dadurch der Schlusssatz des fünften Gebotes bewahrheit lemaan jirbu jameicha (‚auf dass du lange lebest’). Von seite

des Herrn Rabbiners Grünbaum in Ansbach wurde dem Feste eine besondere Weihe

verliehen, indem er das Jubelpaar in die Synagoge begleitet, wobei zuerst das Mincha-Gebet

(Mittags-Gebet) verrichtet, einige Psalmen rezitiert, dann die Festpredigt mit

Zugrundlegung des Textes säh hajom asah

(‚dies ist der Tag, den er gemacht hat…’) gehalten und wurde der Sinn des

Verses in meisterhafter Weise erklärt. Hierauf folgte eine Rezitation zweier

anderer Psalmen nebst einem Schlussworte des Herrn Kanzelredners, womit die dem

Tage entsprechende religiöse Feier ihren Abschluss fand. Das Gotteshaus war,

obwohl die Feier mittags um 1 Uhr stattfand, festlich beleuchtet und von den Gläubigen

aller Konfessionen von hier und nächster Umgebung so anfüllt, dass Kopf an

Kopf stand. Ein herrliches Mahl versammelte die Festteilnehmer; alles verlief in

fröhlicher Stimmung, wobei aber auch eine Sammlung für eine Wohltätigkeits-Anstalt

vorgenommen wurde. Möge dem Jubelpaar noch eine lange Zeit zur Erinnerung

dieses Tages gegönnt werden." |

Nach einer 1934 erstellten Liste der Ritualien waren in der

Synagoge vorhanden: zehn Torarollen, zwanzig bestickte Toramäntel, sechs

Torakronen, fünf Toraschilder, fünf Lesefinger und eine Ester-Rolle. Es gab

sechs Messingleuchter und einen prächtigen Chanukkaleuchter.

Ein Gedenkstein wurde am 21. November 1986 aufgestellt. Er

trägt die Inschrift: "Hier stand bis 1968 eine Synagoge. 1985. Zum

Gedenken an die jüdische Gemeinde, die über 300 Jahre in Altenmuhr

bestand." Der Gedenkstein wurde nach einem Entwurf von Jörg Kutzer

(Ansbach) gestaltet. Die Jahreszahl 1985 (trotz Aufstellung 1986) auf dem

Gedenkstein erinnert daran, dass sich die ursprünglich geplante Aufstellung

1985 verzögert hatte.

Adresse/Standort der Synagoge: Judenhof 25

Fotos

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 30.7.2006)

|

|

|

Blick in einen Teilbereich

des

"Judenhofes" |

Das Gebäude der ehemaligen

jüdischen Schule |

Hausnummer am ehemaligen

jüdischen Schulhaus |

| |

|

|

|

|

|

Eingang zur ehemaligen

jüdischen Schule |

Blick auf das Grundstück der

ehemaligen Synagoge |

Der 1986 aufgestellte

Gedenkstein |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 155-156. |

| Wilfried Jung: Ehemalige Judengemeinden - Altenmuhr

(Mittelfranken). In: Der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in

Bayern. Januar 1987 S. 23. |

| ders.: Die Juden in Altenmuhr. Heft 44 1988 der Reihe

"Alt Gunzenhausen". S. 113-212. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 143-144. 1992² S.

150. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 266-268.

|

|  "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:

Mittelfranken.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,

Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von

Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010. "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:

Mittelfranken.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,

Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von

Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010.

Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu.

ISBN 978-3-89870-448-9. Abschnitt zu Altenmuhr S. 39-44.

|

| Mamiko Ikenaga: Die Ghettogeschichte von Simon

Krämer, "Götz Silber". Online

zugänglich (pdf-Datei) |

|

Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band

6.

Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band

6.

Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN

978-3-9808482-2-0

Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der

'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum

'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,

Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr

am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,

Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich

abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von

12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich

E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de.

|

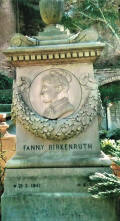

| Franziska Heyde: Das Leben der Fanny Birkenruth

geb. Freundlich. 2022. ISBN 978-3-00-073862-3. € 18,00. Kontakt-Bestellung:

c.f.heyde@t-online.de

Zu

dieser Publikation: "Familiengeheimnisse gibt es in jeder Familie, oft über

Generationen gehütet, bis durch Zufall aufkommt, was wirklich war. Fanny

Birkenruth geb. Freundlich (1841-1912), entstammt dem orthodoxen

Landjudentum aus Wittelshofen nahe

dem mittelfränkischen Dinkelsbühl. Gezwungenermaßen, als Folge einer

Liebesziehung zu ihrem jüdischen Cousin aus Altenmuhr, verlässt sie

als junge Frau ihren Geburtsort und wird sich später als Salonière in

aristokratisch-protestantischen Kulturkreisen Roms der Jahrhundertwende

etablieren. Ihr imposantes Grabmal auf dem berühmten römischen Friedhof, 'Cimitero

acattolico' (Foto links) neben denen ihrer nächsten Freundin, der

damals prominenten Schriftstellerin Malwida von Meysenbug und neben August

v. Goethe Filius, zeugen noch heute davon. Aber Fanny beginnt früh,

Geheimnisse um ihre Person zu spinnen, belastend für ihre unmittelbaren

Nachkommen und dann lebensrettend in der NS-Diktatur, Geheimnisse, die

unaufgelöst bis in spätere Generationen wirken werden. Zu

dieser Publikation: "Familiengeheimnisse gibt es in jeder Familie, oft über

Generationen gehütet, bis durch Zufall aufkommt, was wirklich war. Fanny

Birkenruth geb. Freundlich (1841-1912), entstammt dem orthodoxen

Landjudentum aus Wittelshofen nahe

dem mittelfränkischen Dinkelsbühl. Gezwungenermaßen, als Folge einer

Liebesziehung zu ihrem jüdischen Cousin aus Altenmuhr, verlässt sie

als junge Frau ihren Geburtsort und wird sich später als Salonière in

aristokratisch-protestantischen Kulturkreisen Roms der Jahrhundertwende

etablieren. Ihr imposantes Grabmal auf dem berühmten römischen Friedhof, 'Cimitero

acattolico' (Foto links) neben denen ihrer nächsten Freundin, der

damals prominenten Schriftstellerin Malwida von Meysenbug und neben August

v. Goethe Filius, zeugen noch heute davon. Aber Fanny beginnt früh,

Geheimnisse um ihre Person zu spinnen, belastend für ihre unmittelbaren

Nachkommen und dann lebensrettend in der NS-Diktatur, Geheimnisse, die

unaufgelöst bis in spätere Generationen wirken werden.

Das vorliegende, akribisch recherchierte Werk macht es sich zur Aufgabe,

dieses Gespinst an Geheimnissen aufzulösen, durch Nachlass-Aufarbeitungen,

Entschlüsselung historischer Dokumente, Archiv-Einsichten sowie

Korrespondenzen, persönliche Gespräche mit Nachfahren und spezialisierten

Historikern und mit Hilfe ihres familientherapeutischen Hintergrundwissens:

Die Autorin deckt auf, wie Fannys Familiengeheimnis posthum für ihre

jüdischen Nachkommen während der Shoah zur dramatischen Rettung wird und

dadurch dessen Geheimhaltung nochmals verstärkt. Dieses Spannungsfeld der

Ungereimtheiten nimmt die Autorin zeitlebens wahr und es gelingt ihr zu

großen Teilen, die Wahrheiten sukzessive zu entfalten und ein beeindrucken

realistisches Tableau vor dem Hintergrund der Herkunft aus dem fränkischen

Landjudentum zu entwerfen. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Altenmuhr Middle Fanconia. A

Jewish community was present in the first half of the 18th century, reaching a

population of 250 in 1837 (total 720). A synagogue was built in 1815. In 1933

the Jewish population was 29. In the face of the Nazi economic boycott the Jews

were forced to buy their food and coal outside the village. By 1937, 25 had left.

In Kristallnacht (9-10 November 1938) the synagogue was vandalized and the last

three Jews soon emigrated to the United States.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|