|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"

Mönchsroth (Kreis

Ansbach)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

I)

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde:

A)

Darstellung von Gunther Reese, Pfarrer in Mönchsroth (2006)

B)

Zusammenstellung von einzelnen Fakten aus der Geschichte

II)

Berichte aus der Geschichte der Gemeinde

- Aus

der Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer

- Mitteilungen

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

- Aus

dem jüdischen Gemeindeleben

- Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

- Weitere Dokumente

- Sonstiges

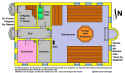

III Zur Geschichte der Synagoge

Adresse/Standort

der Synagoge

IV Fotos

V)

Einzelne Presseartikel

VI) Links und Literatur

I) Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

A)

Darstellung von Gunther Reese, Pfarrer in Mönchsroth (2006):

1. Die Anfänge und die Herrschaftsverhältnisse. Die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Mönchsroth

liegen im Dunkeln.

Ein erster Beleg für Mönchsrother Juden

findet sich in einem Nördlinger Messe-Begleitbuch aus dem Jahr 1593

. Diese Register verzeichneten seit 1587 sämtliche Juden, die sich zum

Besuch der Nördlinger Pfingstmesse einfanden. Der Bildung des schwäbisch- fränkischen

Landjudentums vorangegangen war die bereits im 15. Jahrhundert beginnende Zeit

der Vertreibung der Juden aus den Reichsstädten Süddeutschlands. Mit der

Aufhebung des Zinsverbotes und den damit verbundenen neuen wirtschaftlichen

Perspektiven für die christlichen Unternehmer ging die Monopolstellung der

Juden im Geldgeschäft und damit ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage verloren.

Zu Neid und Missgunst, religiöser und sozialer Ausgrenzung kam nun

wirtschaftliches Konkurrenzdenken hinzu, begünstigt durch die Vorbehalte des

traditionellen christlichen Antijudaismus. Aufnahme fanden die Juden bei den

kleineren Herrschaften, so auch bei der seit 1522 über Mönchsroth regierenden

evangelischen Linie der Grafen von Oettingen-Oettingen. Bereits im Jahr 1331

hatten die Oettinger Grafen vom Kaiser das Judenregal erhalten. Die in den

Territorien ansässigen Juden waren zunächst vorwiegend als Gesinde auf den

herrschaftlichen Schlössern tätig. Nach der Vertreibung der Juden aus Nördlingen

1507 wuchs der Anteil der Juden in den ländlichen Gemeinden rasch an.

Vielleicht war diese Vertreibung auch der Ausgangspunkt für eine Besiedelung in

Mönchsroth. Der nächste Hinweis

findet sich dann erst wieder nach dem 30jährigen Krieg in

einem Schreiben des Oberamts Mönchsroth vom 24. Dezember 1655, in

welchen Schuldrückzahlungen an die Erben des verstorbenen Juden Abraham Hänle

untersagt werden. Nach dem Tod des kinderlosen Fürst Albrecht Ernst II

(1669-1731) fiel der Mönchsrother Besitz an die Linie Oettingen-Spielberg. Der

Landesherr ließ sich den über

Schutzbriefe geregelten Judenschutz mit einer ganzen Reihe von Abgaben gut

bezahlen. Der erste Gesamtschutzbrief für die Judenschaft im Fürstentum

Oettingen-Oettingen ist vom 28.08.1697 datiert, ein Separatschutzbrief für

Mönchsroth existiert für das Jahr 1757. Sämtliche Lebensbereiche

wurden in diesen Schutzbriefen detailgenau geregelt: Schutzaufnahme- und

Beendigung, Abgabenzahlung, Erwerbstätigkeit, Teilhaben an den Gemeinderechten,

rabbinische Gerichtsbarkeit und "gute Policey”, d.h. die Einrichtung eines

Zustands guter Ordnung im Gemeinwesen. Dadurch unterlagen die Juden in den

Landgemeinden im Vergleich zu ihren christlichen Nachbarn mehr und vielfältigeren

Einschränkungen. Es war ihnen weder die Ausübung eines Handwerks noch die

Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs gestattet. Sie durften

allenfalls eine Sölde besitzen, ohne jedoch einen landwirtschaftlichen Grund zu

bearbeiten.

2. Die Etablierung und Blüte der Gemeinde im 18. Jahrhundert. Nach dem

Dreißigjährigen Krieg stieg die Zahl der in Mönchsroth und auch im

benachbarten württembergischen Regelsweiler (Gemeinde Stödtlen) ansässigen

Juden, vor allem dann im 18. Jahrhundert, kontinuierlich an.

Während 1701 drei Haushaltsvorstände verzeichnet sind, waren es

1758 bereits 17. Fünf Jahre später werden für 24 Haushalte 111 Personen

aufgelistet. Am 29. August 1761 erfolgte die feierliche Einweihung der

neuen Synagoge mit Mikwe, Schulraum und Lehrerwohnung (weitere Angaben

siehe unten - Abschnitt zur Synagoge).

3. Die Veränderungen im 19. Jahrhundert. Die

zunehmende Emanzipation und die sich durch das Judenedikt von 1813 neu ergebende

Rechtslage im neu entstandenen Königreich Bayern brachten ab dem ersten Viertel

des 19. Jahrhunderts auch für die Mönchsrother Gemeinde grundlegende

Veränderungen mit sich.

Auswanderungen und Landflucht in die Städte reduzierten die Gemeinde

erheblich. Wirtschaftliche Not und der erst 1861 aufgehobene Matrikelzwang

verhinderten ein weiteres Anwachsen in den ländlichen Gemeinden. Zählte Mönchsroth

1833 noch bei einer Gesamteinwohnerzahl von 1010 Personen 208 Juden, so waren es

1898 nur noch 108 Personen. Ein Auswandererbeispiel ist der am 10. September

1819 in Mönchsroth geborene Abraham Kohn. 1842 verließ er seine

Heimat in Richtung Amerika fasste nach seinen Wanderjahren

in Chicago Fuß und wurde 1847 zum Mitbegründer der dortigen jüdischen

Gemeinde Kehillat Anshe Ma’ariv (Gemeinschaft der Männer des Westens), als

deren Präsident er seit 1853 vorstand. Berühmt

wurde er, als er 1861 dem neu gewählten Präsident Abraham Lincoln eine

amerikanische Fahne schickte, bestickt mit hebräischen Worten aus dem Buch

Josua, 1,4-9: "Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost

und unverzagt (V.5)". Er verstarb 1871 im Alter von 52 Jahren in Chicago.

1813, im Jahr der Matrikelerfassung, geben

von den 42 Haushaltsvorständen 18 Viehhandel an, 7 Hausierhandel, 5 Handarbeit

(Knechte), 8 Leder-, Alteisen- und Güterhandel. Bis auf zwei lebten bei der

Steuerveranlagung alle an der Armutsgrenze. Vier jüdische Einwohner waren als

Lehrer für den Unterricht der Kinder abgestellte "Brödlinge” der

Kultusgemeinde. David Morum Hirsch, seit 1786 als David Zwi in Mönchsroth

nachweisbar, leitete als "Unterrabbiner"

ein kleines Lehrhaus. Dies zeigt den geistigen Reichtum und einen relativ hohen

Bildungsstand der Mönchsrother

Judenschaft mit einer für das schwäbisch-fränkische Landjudentum typischen,

stark ausgeprägten Religiosität. Bereits vor Einführung der allgemeinen

Schulpflicht und der Errichtung einer von 1826 bis 1890 betriebenen

israelitischen Elementarschule gab es ein organisiertes Schulwesen auf

der Basis von mehreren Privatlehrern. Ein weiterer Beleg für einen den

Stadtgemeinden nicht nachstehenden hohen kulturellen Stand der Gemeinde sind die

beiden erhaltenen prachtvollen Thoraufsätze des Frankfurter Goldschmieds

Jeremias Zobel von ca. 1720 und ein nach 1675 entstandenes Thoraschild des Nürnberger

Meisters Thomas Ringler, heute im

Jewish Museum in New York. Dass solche, zu den Spitzenwerken jüdischen Kultgeräts

gerechneten Objekte aus einer Landsynagoge stammen, widerspricht den Angaben über

die alles dominierende Armut im Landjudentum und seinem daraus resultierenden

geringen kulturellen Stand. Mit der

zunehmenden Emanzipation der Judenschaft im Königreich Bayern und dem Zugeständnis

der vollen bürgerlichen Rechte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

entwickelte sich ein ausgeprägtes Miteinander im öffentlichen Leben des

Dorfes. So hielt zum Beispiel der

hoch angesehne jüdische Arzt Dr. Goldschmidt

bei der Einweihung des Kriegerdenkmals von 1870 die "Rede auf Kaiser und

Reich" und im Gefallenendenkmal des 1. Weltkrieges im Chorraum der Klosterkirche

St. Peter und Paul sind mit Simon Mayer und Leopold Schulmann zwei jüdische

Mitbürger genannt, die für ihr

Vaterland ihr Leben ließen.

Für den seit 1889 in Mönchsroth wirkenden Pfarrer

Georg Bickel gab es nicht unbedingt strenge Grenzen für seinen Seelsorgebezirk

Als am 8. Oktober 1900 die 2 Tage alte Tochter des jüdischen Viehhändlers

Simon Behr verstarb, war er einer der ersten, der zu den Behrs ins Haus kam, um

seine Anteilnahme zu bekunden.

4. Die Zeit

nach dem 1. Weltkrieg bis zum Ende

der jüdischen Gemeinde im Jahr 1938. Ein Dokument für

ein gesellschaftlich tolerantes, friedliches Miteinander im Dorf in der Zeit der

Weimarer Republik ist die Aufnahme vom Tanzkränzchen 1919, auf dem inmitten der Tanzpaare auch acht

Mönchsrother jüdischen Glaubens abgebildet sind. Der Viehhändler Moritz Behr

kaufte zur Beschäftigung für die Kinder in der Wirtschaftskrise

den ersten Fußball im Dorf, war als

Vorstand im Gemütlichkeitsverein tätig und unterstützte 1931 Bau des

Sportplatzes. Mit der

Errichtung des Gefallenendenkmals für die Opfer des 1. Weltkriegs im Jahr 1920

durch den Mönchsrother Malerpfarrer Georg Bickel (1862-1924) im Chorraum der

Klosterkirche St. Peter und Paul wird allerdings bereits eine aufziehende

nationalistisch - antijüdische

Stimmung deutlich. Die Gedenkstätte zeigt einen Ausschnitt der Kopie eines Gemäldes

von Wilhelm von Kaulbach "Die Zerstörung Jerusalems", eingerahmt von den 80

Namen der im Ersten Weltkrieg Gefallenen der

Pfarrei. Rechts die Namen aus den Außenorten, links in alphabetischer

Reihenfolge nummeriert 43 Namen aus dem Kirchdorf Mönchsroth. Auf den beiden

letzten Positionen kann man die Namen der israelitischen Soldaten der Gemeinde Mönchsroth

lesen: Simon Mayer und Leopold Schulmann. Georg Bickel hat mit seinem Gemälde

die in konservativen Kreisen populäre Dolchstoßlegende

dargestellt: Die oben in den brennenden Ruinen des Tempels stehenden Verräter

des Volkes, Kommunisten und Juden, sind mit der Revolution 1918 dem Heer in den

Rücken gefallen und haben mit der Errichtung der Republik die alte Werteordnung

von Thron und Altar zerstört. Im Original bei Kaulbach ist unten links die

Vertreibung des ewigen Juden dargestellt.

Das Aufkommen des Nationalsozialismus

fiel auch in Mönchsroth auf fruchtbaren Boden und erhöhte Ende der 20er,

Anfang der 30er Jahre massiv den Auswanderungsdruck auf die noch verbliebene jüdische

Bevölkerung. Wesentlich dazu beigetragen haben auch seit 1928 die

Veranstaltungen der NSDAP auf dem Hesselberg. Die Bilder eines Umzugs, wohl aus dem Jahr 1937, noch vor der Schändung der Hochzeitssteins,

belegen, wie sehr sich eine antisemitische Stimmung und

Menschenverachtung in Teilen der Bevölkerung etabliert hatte.

Zu den örtlichen antisemitischen Akteuren gehörte auch der evangelische

DC- Pfarrer Karl Brunnacker, seit 1925 Pfarrer in Mönchsroth. Bereits 1924 war

er der NS-Bewegung beigetreten und maßgeblich an der Gründung der Mönchsrother

NSDAP- Ortsgruppe im April 1932 beteiligt. Wegen seiner parteipolitischen

Aktivitäten geriet er zunehmend in Konflikt mit seiner Kirchengemeinde,

Beschwerdebriefe gingen an die Kirchenleitung in München. In seiner

Rechtfertigung gibt er den ortsansässigen Juden die Schuld an seinen

innergemeindlichen Problemen. Im einem Schreiben vom 20. Juli 1933 teilt er dem

Landeskirchenamt mit, dass die Kreisleitung im Übrigen plane, endlich einmal "reinen

Tisch ‚in dem verseuchten Judennest’ Mönchsroth zu schaffen".

Die Formulierung vom "judenverseuchten Mönchsroth" gebraucht Brunnacker

ein zweites Mal in einem Brief vom 4. Dezember 1934 an Julius Streicher. Am 8.

Januar 1935 nahm er sich im Brunnen des Pfarrgartens das Leben. Die Pogromnacht

vom November 1938 löschte das Leben der jüdischen

Gemeinde endgültig aus. Neben

Familie Levite wurde Frieda Schulmann von SA-Männern drangsaliert, Geschäfts-

und Wohnungseinrichtung wurden geplündert und verwüstet, noch verbliebenes

Synagogeninventar entwendet. Im

November 1939 ging das Gebäude in Gemeindebesitz über und wurde als Turnraum

und Rathaus genutzt. Insgesamt 27 aus Mönchsroth gebürtige Bürger jüdischen

Glaubens wurden in der Shoah ermordet.

Im Beisein von Arno Hamburger, 1.

Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und dem Landesbischof

der Evangelisch - Lutherischen Kirche in Bayern, Dr. Johannes Friedrich, fand am

23. November 2006 die Widmung eines Gedenksteins für die ehemaligen Mönchsrother

Bürger jüdischen Glaubens statt. Der

von der Steinmetzmeisterin Birgit Hähnlein - Häberlein, Feuchtwangen,

entworfene Stein hat seinen Platz schräg

gegenüber der ehemaligen Synagoge an der Einmündung Rathausstraße/Sägweiherstraße.

Er trägt die Umschrift: "Zum Gedenken an die jüdischen

Bürger Mönchsroths mit ihrer 1761 erbauten und bis 1938 genutzten Synagoge. Im

Nationalsozialismus ihrer Heimat beraubt, verfolgt, ermordet" . In

der Mitte des liegenden, zur ehemaligen Synagoge hin aufsteigenden Krensheimer

Muschelkalksteins befindet sich das Davidsschild, das mit den drei hebräischen

Buchstaben an den früheren Hochzeitsstein an der Westseite der Synagoge

erinnert. In deutscher und hebräischer Schrift ist das Wort aus 4. Mose 10, 9b

zu lesen: "Dass Euer gedacht werde vor dem Herrn".

B)

Zusammenstellung von einzelnen Fakten aus der Geschichte

Erste Nennungen von jüdischen Einwohnern

in Mönchsroth: 1593 wird

der Jude Löw (bzw. Leo) genannt, 1595 Jud Seligmann, 1598: Mosse. Auch aus dem

17. Jahrhundert liegen regelmäßig Erwähnungen jüdischer Einwohner vor (1621,

1622, 1625, 1657, 1659).

Zahlen jüdischer Gemeindeglieder im 19. Jahrhundert: 1811/12 194 jüdische

Einwohner (22,9 % von insgesamt 848), 1837 190 (18,7 % von insgesamt 1.015),

1867 173 (17,6 % von insgesamt 981), 1871 194 (18,4 % von insgesamt 1.054),

1890 130 (13,1 % von insgesamt 992), 1900 90 (10,7 % von insgesamt 845).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Israelitische Konfessionsschule (Volksschule) und ein rituelles Bad. Die

Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Schopfloch

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

(Elementar- beziehungsweise Religionslehrer) angestellt, der (zumindest nach 1885) auch als Vorsänger und

Schächter tätig war (vor 1885 hatte die Gemeinde auch mehrere Kultbeamte

anstellen können, so noch in den 1860er-Jahren mit Lehrer Maier Braunschweig und

Vorsänger Max (Marx, Mordechai, Markus) Ansbacher, der im Juli 1856 aus Veitshöchheim

gekommen war und nach seiner Zeit in Mönchsroth noch in Würzburg als Lehrer

tätig war).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Gefreiter Simon

Mayer (geb. 3.11.1896 in Mönchsroth, gef. 8.1.1917), Unteroffizier Benjamin

Schloß (geb. 28.9.1889 in Giebelstadt, gef. 22.9.1914) und Leopold Schulmann

(geb. 6.3.1884 in Mönchsroth, gef. 10.6.1916).

Um 1925, als noch 52 Personen der jüdischen Gemeinde

angehörten (in 12 Haushaltungen; 6,5 % von insgesamt etwa 800 Einwohnern),

waren die Vorsteher der Gemeinde Simon Koch und Simon Behr. Als Religionslehrer,

Kantor und Schochet wirkte Gustav Erlebacher. Er unterrichtete damals noch drei

jüdische Kinder in Religion. Die jüdische Gemeinde gehörte zu folgenden

Distriktsrabbinaten: bis 1857 Oettingen, ab

1860 Wallerstein (Sitz ab 1876 in Kleinerdlingen),

ab 1888 Ichenhausen, ab 1922 Ansbach. 1932

wurden noch 42 jüdische Gemeindeglieder gezählt. Inzwischen waren die

Vorsteher Ernst Levite (1. Vors.) und Hermann Behr. Lehrer war weiterhin Gustav

Erlebacher. An jüdischen Vereinen bestanden die Chewra Kadischa (Ziel:

Unterstützung Hilfsbedürftiger, Förderung des Torastudiums, 1932 fünf Mitglieder

unter Gustav Erlebacher) und der 1818 gegründete Jüdische Frauenverein (Ziel:

Wohlfahrtsdienst innerhalb der Gemeinde; Vorsitzende Frau des Sanitätsrates Dr.

Goldschmidt, 7 Mitglieder).

1933 lebten noch 23 jüdische Personen in Mönchsroth (3,2 % von

insgesamt 715). Auf Grund der zunehmenden Repressalien und der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts verzogen bis Anfang Januar 1939 alle in andere Städte

(Würzburg, Augsburg, Oettingen) oder wanderten aus (fünf in die USA, drei nach

Palästina). Im August 1938 wurde die Gemeinde offiziell für aufgelöst

erklärt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde in die Häuser der vier

noch in Mönchsroth wohnhaften Juden eingebrochen, ihr Hausrat zerstört. Aus

dem Geschäft eines jüdischen Gemeindemitglieds wurde der gesamte Warenbestand

gestohlen.

Von den in Mönchsroth geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Moritz (Moses) Eppstein (1861),

Gustav D. Erlebacher (1878), Amalie Frank geb.

Levite (1871), Elsa Goldschmidt (1900), Friedel Goldschmidt (1898), Dr. Josef

Goldschmidt (1865), Max

Goldschmidt (1906), Ricka Goldschmidt geb. Frank (1868), Jette Gutmann geb. Elkan (1867), Willy Gutmann (1901), Rosa Hirschmann

geb. Levite (1880), Emil Koch (1867), Hugo Koch (1875), Justin Koch (1899), Simon

Koch (1867), Adolf Levite (1873), Heinrich Levite (1877), Max Levite (1878),

Sara Levite geb. Mayer (1885), Siegfried Levite (1884), Kathi Loeb (1883),

Sophie Mayer (1862), Fanny Oettinger geb. Mayer (1856), Hanna Pfeiffer geb.

Schumann (1880), Rosalie Rosenheimer (?), Berta Schulmann (1874), David Schulmann (1877), Frieda

Schulmann

geb. Freimann (1875), Ludwig Schulmann (1880), Jenny Wolf geb. Elkan (1871).

II) Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1885 /

1907 / 1911 / 1921

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 20. August 1885: "Die Elementar- und

Religionslehrerstelle in der hiesigen israelitischen Volksschule ist bis

1. November dieses Jahres (1885) definitiv zu besetzen. Bewerber wollen

ihre Besuche unter Beifügung der Zeugnisse über Seminar-Austritts und

Anstellungsprüfung bis 10. September dieses Jahres beim unterfertigten

Kultusvorstand einreichen. Hierbei wird bemerkt: Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 20. August 1885: "Die Elementar- und

Religionslehrerstelle in der hiesigen israelitischen Volksschule ist bis

1. November dieses Jahres (1885) definitiv zu besetzen. Bewerber wollen

ihre Besuche unter Beifügung der Zeugnisse über Seminar-Austritts und

Anstellungsprüfung bis 10. September dieses Jahres beim unterfertigten

Kultusvorstand einreichen. Hierbei wird bemerkt:

1. Dass der Gehalt eines Lehrers 600 Mk., der sich durch Staats- und

Kreisfondszuschüsse auf 850 Mk. erhöht, beträgt, wozu noch die

gesetzlichen Alterszulagen kommen.

2. Dass unverheiratete Bewerber bei den beschränkten Wohnungsverhältnissen

bevorzugt werden.

3. Dass in Aussicht genommen ist, die Vorsänger- und Schächterfunktion ist zu verbinden, wobei dann die Regelung des betreffenden

Funktionsgehaltes vorhalten bleibt.

Mönchsroth Bayern in Mittelfranken, 16. August. Die Israelitische

Kultusverwaltung: Raphael J. Mayer, Kultusvorstand und F. Levite

Kassier". |

| |

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 12. September 1907: "In unserer Gemeinde

soll die Stelle des Vorsängers, Schächters und Religionslehrers per 1.

November 1907, eventuell 1. Januar 1908 besetzt werden. Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 12. September 1907: "In unserer Gemeinde

soll die Stelle des Vorsängers, Schächters und Religionslehrers per 1.

November 1907, eventuell 1. Januar 1908 besetzt werden.

Gehalt 1000 Mark, 5-600 Mark Nebenbezüge und freie Dienstwohnung im

Synagogengebäude. Streng religiöse Bewerber, welche seminaristisch

gebildet sein müssen, wollen ihr Gesuch unter Beifügung von

Zeugnisabschriften bis 1. Oktober an den Unterzeichneten einsenden.

Geschenke sind in obigen Nebenbezügen nicht eingeschlossen. Ausländer

ausgeschlossen.

Mönchsroth, Bayern, den 8. September 1907.

Julius Mayer, Kultusvorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1911:

"In der hiesigen Gemeinde soll die Stelle des Vorsängers,

Schächters und Religionslehrers per 1. eventuell 15. April 1912

besetzt werden. Gehalt 1.000 Mark und Nebenbezüge ca. 500 Mark (Geschenke

nicht eingeschlossen), freie Dienstwohnung mit großem Gemüsegarten.

Streng religiöse Bewerber wollen ihre Gesuche unter Beifügung von

Zeugnisabschriften bis 13. Januar 1912 an die unterfertigte Verwaltung

einsehen. Mönchsroth in Mittelfranken Israelitische

Kultusverwaltung. Mayer." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1911:

"In der hiesigen Gemeinde soll die Stelle des Vorsängers,

Schächters und Religionslehrers per 1. eventuell 15. April 1912

besetzt werden. Gehalt 1.000 Mark und Nebenbezüge ca. 500 Mark (Geschenke

nicht eingeschlossen), freie Dienstwohnung mit großem Gemüsegarten.

Streng religiöse Bewerber wollen ihre Gesuche unter Beifügung von

Zeugnisabschriften bis 13. Januar 1912 an die unterfertigte Verwaltung

einsehen. Mönchsroth in Mittelfranken Israelitische

Kultusverwaltung. Mayer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:

"Die Stelle eines Vorbeters, Schächters und Religionslehrers ist per

1. April dieses Jahres zu besetzen. Gehalt mit Nebeneinkommen Mark 6.000.-

und außerdem freie Wohnung mit Gärten. Kultusgemeinde Mönchsroth

(Mittelfranken)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:

"Die Stelle eines Vorbeters, Schächters und Religionslehrers ist per

1. April dieses Jahres zu besetzen. Gehalt mit Nebeneinkommen Mark 6.000.-

und außerdem freie Wohnung mit Gärten. Kultusgemeinde Mönchsroth

(Mittelfranken)." |

Lob des Lehrers Maier Braunschweig und des Vorsängers Ansbacher (1864)

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 7. Dezember 1864: "In dem nahen

Mönchsroth ist besonders der Fleiß und die Tätigkeit des daselbst

wirkenden Herrn Lehrers Braunschweig hervorzuheben; indes der Herr

Vorsänger Ansbacher - der streng orthodoxen Richtung zugetan - auch in

diesem Sinne daselbst zu wirken sucht, worin er von dem Herrn Vorsteher

Marx vielseitig unterstützt wird." Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 7. Dezember 1864: "In dem nahen

Mönchsroth ist besonders der Fleiß und die Tätigkeit des daselbst

wirkenden Herrn Lehrers Braunschweig hervorzuheben; indes der Herr

Vorsänger Ansbacher - der streng orthodoxen Richtung zugetan - auch in

diesem Sinne daselbst zu wirken sucht, worin er von dem Herrn Vorsteher

Marx vielseitig unterstützt wird." |

Zum Tod von Lehrer Maier Braunschweig, ca. 50 Jahre

Lehrer in Mönchsroth (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Juli 1901: "Eine

Krone des Schmuckes ist das greise Haupt (Sprüche 16,31). Ein langes,

tatenreiches Leben fand am 23. Dieses Monats dahier seinen Abschluss. Der

pensionierte Elementarlehrer, Herr Maier Braunschweig, verlebte den

größten Teil seiner 55-jährigen Dienstzeit in Mönchsroth in Schwaben.

Seinen späten Lebensabend wollte er hier im israelitischen Kranken- und

Pfründnerhause verbringen und zog vor etwa 8-10 Jahren hierher. Er

erreichte ein Alter von nahezu 95 Jahren. Der ehrwürdige Kreis war in

diesem seinem hohen Alter eine wunderbare Erscheinung. Nichts hatte der

gelehrte, gebildete Mann an Geistesfrische, an Klarheit des Denkens, fast

nichts an Geistesstärke bis zum letzten Momente verloren. Er war noch

Herr seiner Sinne und nahm noch Anteil am Leben und an den Tagesfragen,

indem er täglich die Tagesblätter noch las, so dass man wie vor einem

Phänomen stand. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Juli 1901: "Eine

Krone des Schmuckes ist das greise Haupt (Sprüche 16,31). Ein langes,

tatenreiches Leben fand am 23. Dieses Monats dahier seinen Abschluss. Der

pensionierte Elementarlehrer, Herr Maier Braunschweig, verlebte den

größten Teil seiner 55-jährigen Dienstzeit in Mönchsroth in Schwaben.

Seinen späten Lebensabend wollte er hier im israelitischen Kranken- und

Pfründnerhause verbringen und zog vor etwa 8-10 Jahren hierher. Er

erreichte ein Alter von nahezu 95 Jahren. Der ehrwürdige Kreis war in

diesem seinem hohen Alter eine wunderbare Erscheinung. Nichts hatte der

gelehrte, gebildete Mann an Geistesfrische, an Klarheit des Denkens, fast

nichts an Geistesstärke bis zum letzten Momente verloren. Er war noch

Herr seiner Sinne und nahm noch Anteil am Leben und an den Tagesfragen,

indem er täglich die Tagesblätter noch las, so dass man wie vor einem

Phänomen stand.

Zu seinem 94. Geburtstage verfasste er noch ein herrliches, sinnreiches

Gedicht, das in seiner hiesigen Zeitung veröffentlicht wurde. Bis an sein

Ende dichtete er korrekt und beschäftigte sich mit Ausarbeitungen und

Betrachtungen über Stellen in Bibel und Talmud sowohl, als auch über

pädagogische und sonst vorherrschende Ideen aus dem Leben. Es war ein

Hochgenuss, sich mit dem Manne wissenschaftlich zu unterhalten und man

konnte nicht genug seine geistige Verfassung bewundern. Im Umgang war er

äußerst leutselig, anspruchslos und anständig.

So erfreute er sich auch während seines hiesigen Aufenthaltes allgemeiner

Beliebtheit, und wer mit ihm in Berührung kam, der brachte dem

hochbetagten Greise Achtung und Liebe entgegen. In seiner Berufstätigkeit

galt er als ein gewissenhafter, berufsfreudiger Lehrer und erfreute sich

stets der Anerkennung seiner Vorgesetzten und seiner Gemeinde. Sein Ende

war schön wie sein langer Lebensgang, eine sanfte, leichte Auflösung.

Wenn unter diesen Umständen sein Heimgang auch keine schmerzliche Trauer

verursachen konnte, so war doch die Teilnahme eine sehr rege; davon zeugte

auch die starke Beteiligung bei seinem Leichenbegängnisse. (Auch uns hat

der Heimgegangene vor noch ganz kurzer Zeit einige sehr nette Gedichte

gesandt. Red. d. 'Israelit')." |

25-jähriges Amtsjubiläum von Lehrer D. J. Krämer (1900)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1900:

"Mönchsroth, Marcheschwan 5661. Unser allverehrter Herr Lehrer D. J.

Krämer feiert am Schabbat Paraschat Wajeze - so Gott will - sein

25-jähriges Amtsjubiläum, worauf wir Freunde und Kollegen aufmerksam

machen wollen. R." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1900:

"Mönchsroth, Marcheschwan 5661. Unser allverehrter Herr Lehrer D. J.

Krämer feiert am Schabbat Paraschat Wajeze - so Gott will - sein

25-jähriges Amtsjubiläum, worauf wir Freunde und Kollegen aufmerksam

machen wollen. R." |

| |

| Hinweis auf einen

Sohn von Lehrer D. J. Krämer: der langjähriger Heilbronner Oberlehrer

Isac / Isy Krämer |

Oberlehrer

Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth, gest. 16. April

1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als Lehrer und

Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den höheren

Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem jeweiligen

Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der "Heilbronner

Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"), war zeitweise in

der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt Heilbronn. Nach 1933 hat

er sich um die Auswanderung seiner Glaubensgenossen Verdienste erworben.

Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich, später nach Amerika. Er war

verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb. 12. April 1888 in Heilbronn).

Krämer war eng befreundet mit dem späteren Bundespräsidenten Dr.

Theodor Heuss. Oberlehrer

Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth, gest. 16. April

1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als Lehrer und

Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den höheren

Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem jeweiligen

Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der "Heilbronner

Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"), war zeitweise in

der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt Heilbronn. Nach 1933 hat

er sich um die Auswanderung seiner Glaubensgenossen Verdienste erworben.

Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich, später nach Amerika. Er war

verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb. 12. April 1888 in Heilbronn).

Krämer war eng befreundet mit dem späteren Bundespräsidenten Dr.

Theodor Heuss. |

Lehrer Erlebacher verkauft Torarollen und

übernimmt auch die Reparatur von Torarollen und Tefillin (1926)

Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September

1926: "Zwei sehr gut erhaltene Seferim (Torarollen) sind zu verkaufen.

Anfragen an Lehrer Erlebacher (Mönchsroth, Mittelfranken). Dieser übernimmt

auch die Reparatur von Sefer Thoros und Tefillin". Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September

1926: "Zwei sehr gut erhaltene Seferim (Torarollen) sind zu verkaufen.

Anfragen an Lehrer Erlebacher (Mönchsroth, Mittelfranken). Dieser übernimmt

auch die Reparatur von Sefer Thoros und Tefillin". |

Zum Tod der Frau von Lehrer Erlebacher (1936)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1936: "Mönchsroth,

10. März (1936). Frau Lehrer Erlebacher aus Mönchsroth wurde, ihrem

Wunsche gemäß, neben ihren Eltern und Geschwistern auf dem

altehrwürdigen Friedhofe in Wallerstein

zur letzten Ruhe gebettet. Es war eine selten fromme Frau, die den

Traditionen der Eltern treu blieb. Wie ihr ganzes Leben eine Rüstung zum

ewigen Sabbat war, ging sie am Erew Schabbat (Freitag) von dannen,

nachdem sie noch alles für den Sabbat gerichtet hatte. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1936: "Mönchsroth,

10. März (1936). Frau Lehrer Erlebacher aus Mönchsroth wurde, ihrem

Wunsche gemäß, neben ihren Eltern und Geschwistern auf dem

altehrwürdigen Friedhofe in Wallerstein

zur letzten Ruhe gebettet. Es war eine selten fromme Frau, die den

Traditionen der Eltern treu blieb. Wie ihr ganzes Leben eine Rüstung zum

ewigen Sabbat war, ging sie am Erew Schabbat (Freitag) von dannen,

nachdem sie noch alles für den Sabbat gerichtet hatte.

Möge sie, die nun zum ewigen Sabbat eingezogen ist, eine rechte

Fürsprecherin sein für alle, die ihr im Leben nahe standen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

60. Geburtstag von

Lehrer Gustav Erlebacher (1938)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember 1937:

"Mönchsroth bei Dinkelsbühl, 26. Dezember. Am 2. Januar 1938

vollendet Herr Gustav Erlebacher in körperlicher und geistiger Frische

sein 60. Lebensjahr. Seit über 35 Jahren wirkt er als Kantor und Lehrer

unermüdlich auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums. In seinem

überragenden Gottvertrauen und seiner tiefen religiösen Gläubigkeit

liegt seine Stärke. All die Jahrzehnte gab es für ihn nur ein Ziel, die

Jugend wie das Alter dem orthodoxen Judentum zu erhalten. Möge es ihm

noch lange vergönnt sein, weiter in diesem Sinne zu wirken. (Alles Gute)

bis 120 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember 1937:

"Mönchsroth bei Dinkelsbühl, 26. Dezember. Am 2. Januar 1938

vollendet Herr Gustav Erlebacher in körperlicher und geistiger Frische

sein 60. Lebensjahr. Seit über 35 Jahren wirkt er als Kantor und Lehrer

unermüdlich auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums. In seinem

überragenden Gottvertrauen und seiner tiefen religiösen Gläubigkeit

liegt seine Stärke. All die Jahrzehnte gab es für ihn nur ein Ziel, die

Jugend wie das Alter dem orthodoxen Judentum zu erhalten. Möge es ihm

noch lange vergönnt sein, weiter in diesem Sinne zu wirken. (Alles Gute)

bis 120 Jahre." |

Mitteilungen

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod des langjährigen Gemeindevorstehers, Beschneiders und ehrenamtlichen

Vorbeters Hirsch Marx (1865)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. November 1865:

"Wittelshofen (Bayern), 18. Oktober (1865). Ein frommes, von

tief-innerlicher Religiosität durchwehtes Leben hat am jüngsten

Sukkot-Feste, in unserer biederen Nachbargemeinde Mönchsroth, durch den

Hintritt des allverehrten Kultus-Vorstandes Herrn Hirsch Marx zum

größten Leidwesen Aller, die ihn näher gekannt, schnell geendet,

wodurch überraschend plötzlich die freudig bewegte, festlich gehobene

Stimmung in eine wehmutsvoll, tief betrübte umgewandelt

wurde! Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. November 1865:

"Wittelshofen (Bayern), 18. Oktober (1865). Ein frommes, von

tief-innerlicher Religiosität durchwehtes Leben hat am jüngsten

Sukkot-Feste, in unserer biederen Nachbargemeinde Mönchsroth, durch den

Hintritt des allverehrten Kultus-Vorstandes Herrn Hirsch Marx zum

größten Leidwesen Aller, die ihn näher gekannt, schnell geendet,

wodurch überraschend plötzlich die freudig bewegte, festlich gehobene

Stimmung in eine wehmutsvoll, tief betrübte umgewandelt

wurde!

Eine flüchtige Skizze des Lebens dieses Mannes verdient gewiss in einem

Blatt registriert zu werden, dessen Tendenzen mit den seinigen so genau

harmonierten, und deren Förderung und Unterstützung ihm zeitlebens

eifrigst am Herzen lag. Zugleich dürfte hierdurch den nächsten

Anverwandten und Freunden des Verewigten einiger Trost gespendet werden,

sowie seine Gesinnungsgenossen und Freunde sich aufgemuntert fühlen, eine

ähnliches segensreiches Leben und Streben zu betätigen.

H. Marx, den das Vertrauen seiner Gemeinde seit einer langen Reihe von

Jahren zu ihrem Vorstand berief, wurde von frühester Jugend zum

Toralernen angehalten, worin er auch ein gediegenes, vielseitiges Wissen

bekundete. Gewiss hat kein Anderer in ähnlichen Verhältnissen bei seinem

vielverzweigten ausgedehnten Geschäftsbetriebe dem talmudischen Worte

Rechnung getragen: 'drei Dinge bleiben dem Menschen aus seinen Jahren

für die Ewigkeit: ein Drittel Bibel, ein Drittel Mischna und ein Drittel

Talmud' (frei wiedergegeben). Denn nicht leicht gönnte er sich nach

den vielfachen, mitunter sehr mühevollen Anstrengungen seines weit

verbreiteten Geschäftes den erquicklichen Schlummer, bevor er nicht

in noch später Abendstunde einen Mischna-Abschnitt oder eine talmudische

Abhandlung 'gelernt' hätte. Besonders rühmlich ist jedoch der Umstand

hervorzuheben, dass er im Geschäftsverkehr die strengste

Gewissenhaftigkeit und Treue betätigte! Eine lange Reihe von Jahren

widmete sich der Verewigte dem Dienste der Religion als Geschickter Mohel

(Beschneider) - und als entsprechender Baal Tefilla (ehrenamtlicher

Vorbeter). -

Dass er stets seinen Posten als Vorsteher seiner Gemeinde würdig und

höchst uneigennützig verwaltet, bewies das unerschütterliche Vertrauen

derselben, sowie deren aufrichtige, ungeheuchelte allgemeine Trauer um

seinen viel zu frühen Hingang.

Möge dieser Fromme in den Gefilden des ewigen Friedens für seine

vielseitigen, großen Verdienste reichen Lohn empfangen, und ihm jene

erhabenen Pforten eröffnet werden, auf welchen die goldene Inschrift

strahlte: 'Dies ist das Tor zum Herrn - Gerechte gehen durch es hinein.

Amen'." |

Nekrolog für Sophie Eppstein geb.

Regensburger (1878)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1878:

"Nekrolog. (Unliebsam verspätet). Mönchsroth, den 4. April 1878.

Der 4. vorigen Monats versetzte alle israelitischen Einwohner hiesigen

Ortes in tiefe Trauer; denn unerwartet schnell, wie ein Blitz aus heiterem

Himmel, wurde von dem unerbittlichen Tode eine Person aus ihrer Mitte

genommen, die sowohl durch ihre echte Religiosität und aufopfernde

Menschenliebe, als auch durch ihre Wohltätigkeit, Dienst- und

Friedfertigkeit, wie nicht minder durch ihre Klugheit,

Menschenfreundlichkeit und Geschicklichkeit sich rühmlich auszeichnete

und eben durch diese Eigenschaften sich die Achtung aller hiesigen

Einwohner, ohne Unterschied des Glaubens, im hohen Grade erworben. Es ist

die viel zu früh heimgegangene Sophie Eppstein, geborene Regensburger aus

Sulzbürg, gewesene Ehefrau des

dahier ansässigen Sofer (Torarollenschreibers), Herrn Simon Eppstein. -

Am Morgen noch nicht ahnend, wie verhängnisvoll der Abend für sie und

ihre Familie sein werde; im Entferntesten nicht daran denkend, dass sie

ihrem Lebensende schon so nahe stehe, arbeitete sie den ganzen Tag über

mit gewohnter Geschäftigkeit im Hause herum, verzehrte Nachmittags noch

mit Appetit ihr Vesperbrot, klagte dann später über ungewöhnlich

heftige Kopfschmerzen, und stürzte nachdem sie sich zu ihrer Erholung auf

einen Sessel ein wenig niedergelassen - leblos zu Boden. Alle

Belebungsversuche des alsbald herbeigerufenen und herbeigeeilten Arztes

waren ohne Erfolg. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1878:

"Nekrolog. (Unliebsam verspätet). Mönchsroth, den 4. April 1878.

Der 4. vorigen Monats versetzte alle israelitischen Einwohner hiesigen

Ortes in tiefe Trauer; denn unerwartet schnell, wie ein Blitz aus heiterem

Himmel, wurde von dem unerbittlichen Tode eine Person aus ihrer Mitte

genommen, die sowohl durch ihre echte Religiosität und aufopfernde

Menschenliebe, als auch durch ihre Wohltätigkeit, Dienst- und

Friedfertigkeit, wie nicht minder durch ihre Klugheit,

Menschenfreundlichkeit und Geschicklichkeit sich rühmlich auszeichnete

und eben durch diese Eigenschaften sich die Achtung aller hiesigen

Einwohner, ohne Unterschied des Glaubens, im hohen Grade erworben. Es ist

die viel zu früh heimgegangene Sophie Eppstein, geborene Regensburger aus

Sulzbürg, gewesene Ehefrau des

dahier ansässigen Sofer (Torarollenschreibers), Herrn Simon Eppstein. -

Am Morgen noch nicht ahnend, wie verhängnisvoll der Abend für sie und

ihre Familie sein werde; im Entferntesten nicht daran denkend, dass sie

ihrem Lebensende schon so nahe stehe, arbeitete sie den ganzen Tag über

mit gewohnter Geschäftigkeit im Hause herum, verzehrte Nachmittags noch

mit Appetit ihr Vesperbrot, klagte dann später über ungewöhnlich

heftige Kopfschmerzen, und stürzte nachdem sie sich zu ihrer Erholung auf

einen Sessel ein wenig niedergelassen - leblos zu Boden. Alle

Belebungsversuche des alsbald herbeigerufenen und herbeigeeilten Arztes

waren ohne Erfolg.

Groß, unendlich groß und unersetzlich ist der Verlust des greisen, tief

gebeugten und trauernden Gatten, der 18 Jahre lang mit ihr in der

glücklichsten Ehe lebte; namenlos der Schmerz der fünf verwaisten

Kinder, denen sie in unbegrenzter Liebe eine treue, sorgsame Mutter stets

gewesen; groß auch der Verlust ihrer Verwandten und zahlreichen Freunde,

denen sie ein Herz voller Liebe stets entgegentrug; nicht minder groß

aber auch ist der Verlust sowohl mancher Hilfsbedürftigen, als auch aller

hiesigen israelitischen Bewohner, die wohl oft bei freudigen und traurigen

Gelegenheiten die selig Entschlafene schmerzlich vermissen werden.

Möge der Allgütige lindernden Balsam in die tief geschlagene Wunde

träufeln; möge er auch der frommen Pilgerin dort den Lohn ihres

tugendhaften Wandels hienieden in reichem Maße zuteil werden lassen und

möge er ihr gewähren, dass mit den anderen gerechten Frauen, die im

Garten Eden sind, ihre Seele eingebunden sei in den Bund des Lebens. Amen." |

Zum Tod von Emilie Mayer (1903)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1903:

"Mönchsroth, 1. Februar (1903). Der Hintritt gottesfürchtiger

Personen in die Ewigkeit lässt gleichgesinnte Kreise niemals unberührt,

soll sie wenigstens nicht unberührt lassen. Darum ist es nur löblich,

dass die jüdischen Blätter über den Tod frommer Männer und Frauen

unserer Glaubensgemeinschaft berichten, um so teilnehmende Freunde zu

stillem Mitgefühl und ernstem Nachstreben aufzufordern. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1903:

"Mönchsroth, 1. Februar (1903). Der Hintritt gottesfürchtiger

Personen in die Ewigkeit lässt gleichgesinnte Kreise niemals unberührt,

soll sie wenigstens nicht unberührt lassen. Darum ist es nur löblich,

dass die jüdischen Blätter über den Tod frommer Männer und Frauen

unserer Glaubensgemeinschaft berichten, um so teilnehmende Freunde zu

stillem Mitgefühl und ernstem Nachstreben aufzufordern.

Hier ist am 10. Teweth eine der besten und edelsten Frauen unseres Ortes,

Frau Emilie Mayer, Gattin des seiner Frömmigkeit und Wohltätigkeit wegen

geschätzten Herrn Raphael Mayer, kurz vor Eintritt des Sabbat zur Ruhe

des ewigen Lebens eingegangen. Die Verstorbene, vom Geiste unserer

erhabenen Religion beseelt, war stets bemüht, die Vorschriften derselben

gewissenhaft zu erfüllen und deren lehren im Leben zu verwirklichen. In

ihrem Hause walteten Liebe und Zuvorkommenheit in schönstem Maße. Darum

war sie auch eine von Allen geachtete Persönlichkeit. Bei ihrer

Beerdigung, welche am 11. Januar stattfand, fand sich fast die gesamte

Bevölkerung des Ortes - darunter auch der Pfarrer - ein, um ihr die

letzte Ehre zu erweisen und den beredten Worten zu lauschen, mit welchen

Herr Rabbiner Dr. Deutsch aus Fürth den Empfindungen der Trauer und der

Verehrung Ausdruck gab. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Zum Tod von Breindele Koch (1879)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober

1879 (abgekürzt wiedergegeben):

"Nekrolog. Mönchsroth (Kreis Mittelfranken des Königreiches

Bayern), den 19. Oktober (Unlieb verspätet). Die hiesige israelitische

Kultusgemeinde hat wieder einen schmerzlichen Verlust erlitten durch das

Hinscheiden einer Person, die sich sowohl durch strenge Religiosität, als

auch durch anderweitige hervorragende Tugenden rühmlichst auszeichnete.

Es war dies die, von allen Einwohnern hiesigen Ortes, ohne Unterschied des

Glaubens, besonderes geachtete und geschätzte Breindele Koch,

gewesene Ehefrau des dahier ansässigen Geschäftsmannes Herrn Israel

Koch, welche den würdigsten der hiesigen Frauen beigezählt zu werden

verdiente und die nach einem kurzen, aber schmerzvollen Krankenlager am

17. dieses Monats sanft und selig hinüberschlummerte in das jenseitige

bessere Leben. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober

1879 (abgekürzt wiedergegeben):

"Nekrolog. Mönchsroth (Kreis Mittelfranken des Königreiches

Bayern), den 19. Oktober (Unlieb verspätet). Die hiesige israelitische

Kultusgemeinde hat wieder einen schmerzlichen Verlust erlitten durch das

Hinscheiden einer Person, die sich sowohl durch strenge Religiosität, als

auch durch anderweitige hervorragende Tugenden rühmlichst auszeichnete.

Es war dies die, von allen Einwohnern hiesigen Ortes, ohne Unterschied des

Glaubens, besonderes geachtete und geschätzte Breindele Koch,

gewesene Ehefrau des dahier ansässigen Geschäftsmannes Herrn Israel

Koch, welche den würdigsten der hiesigen Frauen beigezählt zu werden

verdiente und die nach einem kurzen, aber schmerzvollen Krankenlager am

17. dieses Monats sanft und selig hinüberschlummerte in das jenseitige

bessere Leben.

Weit entfernt, in diesem engen Rahmen ein vollständiges Charakterbild

ihres Seelenlebens aufstellen zu wollen, sollen hier bloß mit einigen,

flüchtig hingeworfenen Farbenstrichen die Grundzüge ihres Charakters

angedeutet werden. Mit Umgehung aller ihrer anderweitigen guten

Eigenschaften wird deshalb hier nur dies hervorgehoben, dass echte

Religiosität, in Verbindung mit Leutseligkeit, Menschenfreundlichkeit und

außerordentlicher Friedensliebe der Grundzug ihres Wesens war, dass diese

gleichsam den roten Faden bildete, der sich durch ihr ganzes Leben

hindurchzog und in allen Phasen desselben, in ihrem tätigen Wirken,

frommen Dulden und ruhigen Sterben, deutlich genug zu erkennen war. Ihren

Schöpfer innigliebend, erfüllte sie die ihr obgelegenen

Religionsvorschriften mit der größten Gewissenhaftigkeit, machte sie sich's

zur Pflicht, jeden Tag ihr Morgen- und Abendgebet zur gehörigen Zeit zu

verrichten, jeden Sabbat den Toraabschnitt in deutscher

Übersetzung zu Hause nachzulesen und nie etwas zu genießen, selbst in

ihrer Krankheit nicht, ohne vorher das vorgeschriebene Segenswort

darüber gemacht zu haben.

Als würdige, fromme Gattin war sie während der 49 Jahre, da sie mit

ihrem Manne in der glücklichsten Ehe lebte, eifrigst bestrebt, seinen

Wünschen immer zuvor zu kommen, ihn durch freundliche Begegnung und

liebevolle Behandlung das Leben zu versüßen, und Alles das ihm zu

verheimlichen und zu verschweigen, was nur im Entferntesten ihn unangenehm

hätte berühren können. Ja, ihre zärtliche Fürsorge für ihn

erstreckte sich noch über ihr Grab hinaus, indem sie auf ihrem

Krankenlager noch Anordnungen traf, wie es nach ihrem Tode gehalten werden

solle, damit seine gewohnte Bequemlichkeit durch ihr Ableben nicht allzu sehr

beeinträchtigt werden. ...

Ihre irdischen Überreste wurden heute unter zahlreicher Leichenbegleitung

der Erde übergeben. Sanft ruhe ihre Asche! - Möge die Seligentschlafene

dort den Lohn ihrer Frömmigkeit und Tugend empfangen! Möge sie der Seligkeit

teilhaftig werden, die der Herr seinen Frommen verheißen und beschieden!

Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. M. Braunschweig,

deutscher Schul- und israelitischer Religionslehrer." |

Zum 80. beziehungsweise 85. Geburtstag des Ehepaares

Salomon Schulmann (1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925: "Mönchsroth,

19. Januar (1925). Herr Salomon Schulmann und dessen Gemahlin, die voriges

Jahre ihre goldene Hochzeit feierten, begingen dieser Tage ihren 80.

beziehungsweise 85. Geburtstag. Das streng religiöse Ehepaar erfreut sich

aller Beliebtheit. Herr Schulmann ist jeden Morgen bei Wind und Wetter immer

einer der ersten im Gotteshause, der Jugend ein nachahmenswertes Beispiel

gegeben. (Alles Gute) bis 100 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925: "Mönchsroth,

19. Januar (1925). Herr Salomon Schulmann und dessen Gemahlin, die voriges

Jahre ihre goldene Hochzeit feierten, begingen dieser Tage ihren 80.

beziehungsweise 85. Geburtstag. Das streng religiöse Ehepaar erfreut sich

aller Beliebtheit. Herr Schulmann ist jeden Morgen bei Wind und Wetter immer

einer der ersten im Gotteshause, der Jugend ein nachahmenswertes Beispiel

gegeben. (Alles Gute) bis 100 Jahre." |

Zum Tod von Luis Levite (1926)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September

1926: "Mönchsroth. Durch den unerwartete Tod des Herrn Luis Levite,

hier, erhielt unsere altehrwürdige Kultusgemeinde einen unersetzlichen

Verlust. Obgleich wegen des heiligen Sabbats, an dessen Abend der sanfte

Tod erfolgte, eine Todesanzeige in der Lokalzeitung nicht erfolgen konnte,

verbreitete sich die Schmerzensnachricht wie ein Lauffeuer von Mund zu

Mund. Und jeder, der davon Kenntnis erhielt, ließ es sich nicht nehmen,

den edeln Verblichenen die Beweise der Liebe und Anhänglichkeit zu

bekunden. Von nah und fern versammelte sich eine unzählige Menge vor dem

Trauerhause. Herr Rabbiner Dr. Munk, welcher noch vor Abfahrt nach der

letzten Ruhestätte eingetroffen war, schilderte in meisterhaften Worten

das vorbildliche Leben des teuren Verblichenen. Lehrer Erlebacher gab in

treffenden Worten dem Schmerze Ausdruck, den er selbst und die gesamte

jüdische Gemeinde erlitten hat, als ob ein Glied aus dem eigenen Körper

gerissen wäre. Im Gottes- und Lehrhause, wo er stets einer der ersten

war, verursacht sein Hinscheiden eine dauernde Lücke. Ein Stück

Geschichte unserer berühmten Kultusgemeinde ist mit ihm leider allzu früh

ins Grab gesunken." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September

1926: "Mönchsroth. Durch den unerwartete Tod des Herrn Luis Levite,

hier, erhielt unsere altehrwürdige Kultusgemeinde einen unersetzlichen

Verlust. Obgleich wegen des heiligen Sabbats, an dessen Abend der sanfte

Tod erfolgte, eine Todesanzeige in der Lokalzeitung nicht erfolgen konnte,

verbreitete sich die Schmerzensnachricht wie ein Lauffeuer von Mund zu

Mund. Und jeder, der davon Kenntnis erhielt, ließ es sich nicht nehmen,

den edeln Verblichenen die Beweise der Liebe und Anhänglichkeit zu

bekunden. Von nah und fern versammelte sich eine unzählige Menge vor dem

Trauerhause. Herr Rabbiner Dr. Munk, welcher noch vor Abfahrt nach der

letzten Ruhestätte eingetroffen war, schilderte in meisterhaften Worten

das vorbildliche Leben des teuren Verblichenen. Lehrer Erlebacher gab in

treffenden Worten dem Schmerze Ausdruck, den er selbst und die gesamte

jüdische Gemeinde erlitten hat, als ob ein Glied aus dem eigenen Körper

gerissen wäre. Im Gottes- und Lehrhause, wo er stets einer der ersten

war, verursacht sein Hinscheiden eine dauernde Lücke. Ein Stück

Geschichte unserer berühmten Kultusgemeinde ist mit ihm leider allzu früh

ins Grab gesunken." |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 22. Juli 1926: "Mönchsroth, 5. Juli. Einer

unserer Besten, Herr Luis Levite, wurde uns am letzten Freitag abend im

Alter von 64 Jahren jäh entrissen. Sein Leben war ein dauernder

Gottesdienst, besonders ein reelles Geschäftsleben erwarb ihm das

Vertrauen seiner Kundschaft aus nah und fern. Soweit die Nachricht ohne

Zeitungsmeldung hinausdrang, waren seine Freunde herbeigeeilt, um ihm in

unzähliger Menge die letzte Ehre zu erweisen. Herr Rabbiner Dr. Munk aus

Ansbach verstand in meisterhafter Weise, die Tugenden des Verstorbenen zu

würdigen. In schmerzdurchdrungenen Worten gab Lehrer G. Erlebacher der

Trauer Ausdruck, die die gesamte Gemeinde wie eine Familie betroffen hat.

Ein Stück Geschichte unserer altehrwürdigen Gemeinde ist mit ihm allzu früh

ins Grab gegangen. Möge Gott die Wunde, die er uns geschlagen, heilen und

den Hinterbliebenen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 22. Juli 1926: "Mönchsroth, 5. Juli. Einer

unserer Besten, Herr Luis Levite, wurde uns am letzten Freitag abend im

Alter von 64 Jahren jäh entrissen. Sein Leben war ein dauernder

Gottesdienst, besonders ein reelles Geschäftsleben erwarb ihm das

Vertrauen seiner Kundschaft aus nah und fern. Soweit die Nachricht ohne

Zeitungsmeldung hinausdrang, waren seine Freunde herbeigeeilt, um ihm in

unzähliger Menge die letzte Ehre zu erweisen. Herr Rabbiner Dr. Munk aus

Ansbach verstand in meisterhafter Weise, die Tugenden des Verstorbenen zu

würdigen. In schmerzdurchdrungenen Worten gab Lehrer G. Erlebacher der

Trauer Ausdruck, die die gesamte Gemeinde wie eine Familie betroffen hat.

Ein Stück Geschichte unserer altehrwürdigen Gemeinde ist mit ihm allzu früh

ins Grab gegangen. Möge Gott die Wunde, die er uns geschlagen, heilen und

den Hinterbliebenen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens." |

Zum Tod von Frau Behr (1927)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. März

1927: "Mönchsroth. Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige

Gemeinde durch das unerwartete Ableben der Frau Behr, einer Frau die

jedermann mit Rat und Tat beistand. Ihr Haus stand offen für jeden

Hilfesuchenden." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. März

1927: "Mönchsroth. Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige

Gemeinde durch das unerwartete Ableben der Frau Behr, einer Frau die

jedermann mit Rat und Tat beistand. Ihr Haus stand offen für jeden

Hilfesuchenden." |

Der 2. Vorstand Jul. Schulmann übersiedelt nach Ansbach (1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1927: "Mönchsroth,

4. Juli (1927). Herr Julius Schulmann, 2. Vorstand und Kassier der

hiesigen Kultusgemeinde übersiedelte dieser Tage nach Ansbach.

Er war stets ein eifriges Mitglied unserer Gemeinde und versah mit großer

Umsicht und Gewissenhaftigkeit sein Ehrenamt. Zu seinem Nachfolger wurde

Herr Ernst Levite einstimmig gewählt. Die streng-religiöse Gesinnung

auch dieses Herrn berechtigt zu der Hoffnung, dass unsere mustergültigen Gemeindeeinrichtungen

unter seiner Mitwirkung, trotz des Rückganges der Familienzahl erhalten

werden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1927: "Mönchsroth,

4. Juli (1927). Herr Julius Schulmann, 2. Vorstand und Kassier der

hiesigen Kultusgemeinde übersiedelte dieser Tage nach Ansbach.

Er war stets ein eifriges Mitglied unserer Gemeinde und versah mit großer

Umsicht und Gewissenhaftigkeit sein Ehrenamt. Zu seinem Nachfolger wurde

Herr Ernst Levite einstimmig gewählt. Die streng-religiöse Gesinnung

auch dieses Herrn berechtigt zu der Hoffnung, dass unsere mustergültigen Gemeindeeinrichtungen

unter seiner Mitwirkung, trotz des Rückganges der Familienzahl erhalten

werden." |

Zum Tod von Sophie Stern in Schopfloch und zum 83. Geburtstag von Salomon Schulmann

(1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1928: "Mönchsroth,

15. Januar (1928). In Schopfloch

starb im Alter von 100 Jahren und 5 Monaten Frau Sophie Stern geb. in Pflaumloch

Württemberg. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1928: "Mönchsroth,

15. Januar (1928). In Schopfloch

starb im Alter von 100 Jahren und 5 Monaten Frau Sophie Stern geb. in Pflaumloch

Württemberg. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens."

Mönchsroth, 15. Januar (1928). Herr Salomon Schulmann, der Senior

der Israelitischen Kultusgemeinde hier, feierte dieser Tage seinen 83.

Geburtstag in voller geistiger und körperlicher Frische. Trotz der Kälte

und dem Regen ist Herr Schulmann stets der erste im Gotteshause und fastet

noch alle Fasttage ohne Beschwerden. vor 5 Jahren konnte er mit seiner in

gleicher Verfassung lebenden Gattin die goldene Hochzeit

feiern." |

Zum 80. Geburtstag von Jette Levite (1928)

Artikel

im "Bayerischen Israelitischen Gemeindeblatt" vom 1. Mai 1928:

"Mönchsroth. Ihren 80. Geburtstag feierte vor wenigen Tagen

in seltener körperlicher und geistiger Frische Frau Jette Levite

(Mönchsroth). Wir wünschen der heute noch rüstig tätigen Frau, die ein

Leben in Gottesfurcht und Frömmigkeit führt, einen recht langen und

glücklichen Lebensabend." Artikel

im "Bayerischen Israelitischen Gemeindeblatt" vom 1. Mai 1928:

"Mönchsroth. Ihren 80. Geburtstag feierte vor wenigen Tagen

in seltener körperlicher und geistiger Frische Frau Jette Levite

(Mönchsroth). Wir wünschen der heute noch rüstig tätigen Frau, die ein

Leben in Gottesfurcht und Frömmigkeit führt, einen recht langen und

glücklichen Lebensabend." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1928: "Mönchsroth,

8. März (1928). Dieser Tage feierte Frau Jette Levite ihren 80. Geburtstag

in bewundernswerter körperlicher und geistiger Frische. Ohne jegliche

Hilfe versieht sie ihren Haushalt. In der Synagoge ist sie stets die Erste

und verrichtet mit inniger Andacht ihre Gebete. (Alles Gute) bis 120

Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1928: "Mönchsroth,

8. März (1928). Dieser Tage feierte Frau Jette Levite ihren 80. Geburtstag

in bewundernswerter körperlicher und geistiger Frische. Ohne jegliche

Hilfe versieht sie ihren Haushalt. In der Synagoge ist sie stets die Erste

und verrichtet mit inniger Andacht ihre Gebete. (Alles Gute) bis 120

Jahre." |

Zum Tod von Berta Schulmann (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1928: "Mönchsroth,

1. Oktober (1928). Am Ausgang des Jaum Kippur (= 24. September 1928)

hauchte Frau Berta Schulmann, Gattin des Salomon Schulmann, mit dem sie

vor fünf Jahren ihre goldene Hochzeit feierte, ihre reine Seele aus. Mit

Rücksicht auf die Zwischentage zum Sukkosfest (Laubhüttenfest) musste

eine berechtigte Klage über den herben Verlust unterbleiben. Die beiden

Redner schilderten am Hause und am Grabe darauf die Verstorbene als eine

echte jüdische Frau, die nicht nur ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln

stets mahnende Worte ans Herz legte, sondern auch allen, die mit ihr

verkehrten. Unstimmigkeiten suchte sie stets auf gütlichem Wege

auszugleichen, um den Frieden in unserer kleinen Gemeinde zu

erhalten. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1928: "Mönchsroth,

1. Oktober (1928). Am Ausgang des Jaum Kippur (= 24. September 1928)

hauchte Frau Berta Schulmann, Gattin des Salomon Schulmann, mit dem sie

vor fünf Jahren ihre goldene Hochzeit feierte, ihre reine Seele aus. Mit

Rücksicht auf die Zwischentage zum Sukkosfest (Laubhüttenfest) musste

eine berechtigte Klage über den herben Verlust unterbleiben. Die beiden

Redner schilderten am Hause und am Grabe darauf die Verstorbene als eine

echte jüdische Frau, die nicht nur ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln

stets mahnende Worte ans Herz legte, sondern auch allen, die mit ihr

verkehrten. Unstimmigkeiten suchte sie stets auf gütlichem Wege

auszugleichen, um den Frieden in unserer kleinen Gemeinde zu

erhalten. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

| |

Artikel

in der "Deutschen Israelitischen Zeitung" (Regensburg) vom 8.

November 1928: Artikel

in der "Deutschen Israelitischen Zeitung" (Regensburg) vom 8.

November 1928: |

Zum Tod von Charlotte Bauer geb. Siegbert

(1930)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1930:

"Mönchsroth, 24. November 1930. Unter überaus zahlreicher

Beteiligung aus nah und fern wurden am Sonntag, den 9. November, die

sterblichen Reste der Frau Charlotte Bauer geb. Siegbert aus Nördlingen

zur letzten Ruhe bestattet. Herr Lehrer Strauß schilderte am Grabe in

ergreifenden Worten die hervorragenden Tugenden dieses wackeren Frau.

Nicht nur Ihrer zahlreichen Familie wurde diese edle und tugendhafte Frau

und Mutter unerwartet und jäh entrissen, sondern auch allen Armen und

Dürftigen. Keiner ging leer und ungetröstet von ihrer gastlichen Schwelle.

Möge ihr Verdienst auch uns vor dem göttlichen Richterstuhle

beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1930:

"Mönchsroth, 24. November 1930. Unter überaus zahlreicher

Beteiligung aus nah und fern wurden am Sonntag, den 9. November, die

sterblichen Reste der Frau Charlotte Bauer geb. Siegbert aus Nördlingen

zur letzten Ruhe bestattet. Herr Lehrer Strauß schilderte am Grabe in

ergreifenden Worten die hervorragenden Tugenden dieses wackeren Frau.

Nicht nur Ihrer zahlreichen Familie wurde diese edle und tugendhafte Frau

und Mutter unerwartet und jäh entrissen, sondern auch allen Armen und

Dürftigen. Keiner ging leer und ungetröstet von ihrer gastlichen Schwelle.

Möge ihr Verdienst auch uns vor dem göttlichen Richterstuhle

beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Salomon Schulmann (1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1933: "Mönchsroth,

30. August (1933), Am 1. Elul (= 23. August 1933) hauchte der ehrwürdige

Senior unserer Gemeinde, Salomon Schulmann, seine reine Seele im 90.

Lebensjahre aus. Vor zehn Jahren feierte er noch mit seiner Gattin das

Fest der Goldenen Hochzeit, nun folgte er seiner treuen Lebensgefährtin

fünf Jahre nach deren Tod ins Grab. Herr Lehrer Erlebacher schilderte am

Grabe vor der großen Trauergemeinde, wie dieser Schulmann mit seinem

ganzen Leben Schule machte, mustergültig und beispielgebend wirkte. In

ergreifender Weise nahm dann ein Enkel aus Fürth vom Großvater im Namen

der Familie Abschied. Da die einst blühende Gemeinde über die Minjanzahl

nicht mehr verfügt, kamen morgens und abends die Männer aus Dinkelsbühl

mit der Bahn ins Trauerhaus, um die Gottesdienste mit Schiurim zu

ermöglichen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1933: "Mönchsroth,

30. August (1933), Am 1. Elul (= 23. August 1933) hauchte der ehrwürdige

Senior unserer Gemeinde, Salomon Schulmann, seine reine Seele im 90.

Lebensjahre aus. Vor zehn Jahren feierte er noch mit seiner Gattin das

Fest der Goldenen Hochzeit, nun folgte er seiner treuen Lebensgefährtin

fünf Jahre nach deren Tod ins Grab. Herr Lehrer Erlebacher schilderte am

Grabe vor der großen Trauergemeinde, wie dieser Schulmann mit seinem

ganzen Leben Schule machte, mustergültig und beispielgebend wirkte. In

ergreifender Weise nahm dann ein Enkel aus Fürth vom Großvater im Namen

der Familie Abschied. Da die einst blühende Gemeinde über die Minjanzahl

nicht mehr verfügt, kamen morgens und abends die Männer aus Dinkelsbühl

mit der Bahn ins Trauerhaus, um die Gottesdienste mit Schiurim zu

ermöglichen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod des aus Mönchsroth stammenden

Adolf Eppstein (1937)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1837:

"Mönchsroth, 15. März (1837). Auf unserem altehrwürdigen

Bezirksfriedhof (gemeint: Friedhof in

Schopfloch) haben wir kürzlich Adolf Eppstein aus Feuchtwangen

im Alter von 77 Jahren zur letzten Ruhe bestattet. Er stammte aus einer

Familie, wo nicht nur Tora und Gebote gewissenhaft geübt werden, sondern

in der sich die Glieder heute noch mit 'Himmelarbeit'

beschäftigen. Sein Vater übte in Mönchsroth den

verantwortungsvollen Beruf eines Sofer (Toraschreibers) aus, wie es sein

Bruder heute noch tut. In gleicher Weise betätigte sich der

Dahingeschiedene im Zusammenwirken mit seiner gleichgesinnten Gattin, die

ihm vor einigen Jahren im Tod vorausging, zum Segen. - Am Grabe schilderte

Herr Lehrer Neumann aus Feuchtwangen die vorbildliche Lebensführung des Verblichenen.

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1837:

"Mönchsroth, 15. März (1837). Auf unserem altehrwürdigen

Bezirksfriedhof (gemeint: Friedhof in

Schopfloch) haben wir kürzlich Adolf Eppstein aus Feuchtwangen

im Alter von 77 Jahren zur letzten Ruhe bestattet. Er stammte aus einer

Familie, wo nicht nur Tora und Gebote gewissenhaft geübt werden, sondern

in der sich die Glieder heute noch mit 'Himmelarbeit'

beschäftigen. Sein Vater übte in Mönchsroth den

verantwortungsvollen Beruf eines Sofer (Toraschreibers) aus, wie es sein

Bruder heute noch tut. In gleicher Weise betätigte sich der

Dahingeschiedene im Zusammenwirken mit seiner gleichgesinnten Gattin, die

ihm vor einigen Jahren im Tod vorausging, zum Segen. - Am Grabe schilderte

Herr Lehrer Neumann aus Feuchtwangen die vorbildliche Lebensführung des Verblichenen.

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

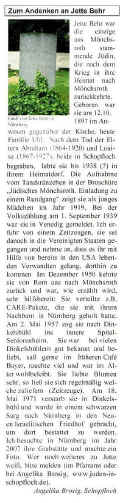

Über Jette Behr (1897-1971) - Artikel von Angelika Brosig

im Gemeindebrief der Evang. Kirchengemeinde Mönchsroth vom Mai 2009

Artikel

"Zum Andenken an Jette Behr. Mit Foto: Grab von Jette

Behr in Nürnberg. Artikel

"Zum Andenken an Jette Behr. Mit Foto: Grab von Jette

Behr in Nürnberg.

Jette Behr war die einzige aus Mönchsroth stammende Jüdin, die nach dem

Krieg in ihre Heimat nach Mönchsroth zurückkehrte. Geboren war sie am

12.10.1897 im Anwesen gegenüber der Kirche, heute Familie Uhl. Nach dem

Tod der Eltern Abraham (1864-1920) und Louisa (1867-1927), beide in

Schopfloch begraben, lebte sie bis 1938 (?) in ihrem Heimatdorf. Die

Aufnahme vom Tanzkränzchen in der Broschüre 'Jüdisches Mönchsroth.

Einladung zu einem Rundgang' zeigt sie als junges Mädchen im Jahr 1919.

Bei der Volkszählung am 1. September 1939 war sie in Venedig gemeldet.

Ich erfuhr von einem Zeitzeugen, sie sei danach in die Vereinigten Staaten

gegangen und nehme an, dass es ihr mit Hilfe von bereits in den USA

lebenden Verwandten gelang, dorthin zu kommen. Im Dezember 1950 kehrte sie

von Rom aus nach Mönchsroth zurück und war, wie erzählt wird, sehr

hilfsbereit: Sie verteilte z.B. CARE-Pakete, die sie mit ihrem Nachbarn in

Nürnberg geholt hatte. Am 2. Mai 1957 zog sie nach Dinkelsbühl ins

innere Spital-Seniorenheim. Sie war bei vielen Dinkelsbühlern gut bekannt

und beliebt, saß gerne im früheren Cafè Bayer, rauchte viel und war im

Alter wohlbeleibt. Sie liebte Blumen sehr, so ließ sie sich regelmäßig

welche zuliefern (Zeitzeuge). Am 19. Mai 1971 verstarb sie in Dinkelsbühl

und wurde in einem schwarzen Sarg nach Nürnberg in den Neuen

Israelitischen Friedhof gebracht, um dort bestattet zu werden. Ich

besuchte in Nürnberg im Jahr 2007 ihre Grabstätte und machte ein Foto.

Wer noch weiteres zu Jette weiß, bitte melden (im Pfarramt Mönchsroth

oder bei Angelika Brosig, www.juden-in-schopfloch.de). |

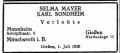

Hinweis zu Lehrer Max Levite (geb. 1878 in Mönchsroth -

umgekommen nach Deportation 1942)

(Quelle: Seite der

Stephani-Volksschule Gunzenhausen)

Lehrer

Max Levite (links mit seiner Schulklasse in Gunzenhausen)

ist am 28. Oktober 1878 in Mönchsroth geboren. Seine Eltern waren

Feis Levite, Handelsmann in Mönchsroth in Lina Leiter aus Dinkelsbühl.

Am 9. Dezember 1907 heiratete er Selma geb. Herz aus Mittelsinn.

Levite war bis 1922 in Forth, danach in Gunzenhausen

als Lehrer tätig. Das Ehepaar hatte fünf Kinder (eines früh

verstorben). Erst im November 1938 verließ die Familie Levite (Söhne

Hans und Ludwig sowie später auch Tochter Suse sind nach Palästina

ausgewandert; das Schicksal von Fritz ist ungeklärt) Gunzenhausen und zog

nach Stuttgart, von wo sie 1940 oder 1941 nach Buttenhausen

eingewiesen wird. Am 22. August 1942 erfolgte die Deportation in das

Ghetto Theresienstadt. Selma und Max Levite sind beide umgekommen (für

tot erklärt). Sohn Ludwig Levite ist 1943 als Soldat der britischen Armee

bei der Bombardierung eines Schiffes durch deutsche Flugzeuge

umgekommen. Lehrer

Max Levite (links mit seiner Schulklasse in Gunzenhausen)

ist am 28. Oktober 1878 in Mönchsroth geboren. Seine Eltern waren

Feis Levite, Handelsmann in Mönchsroth in Lina Leiter aus Dinkelsbühl.

Am 9. Dezember 1907 heiratete er Selma geb. Herz aus Mittelsinn.

Levite war bis 1922 in Forth, danach in Gunzenhausen

als Lehrer tätig. Das Ehepaar hatte fünf Kinder (eines früh

verstorben). Erst im November 1938 verließ die Familie Levite (Söhne

Hans und Ludwig sowie später auch Tochter Suse sind nach Palästina

ausgewandert; das Schicksal von Fritz ist ungeklärt) Gunzenhausen und zog

nach Stuttgart, von wo sie 1940 oder 1941 nach Buttenhausen

eingewiesen wird. Am 22. August 1942 erfolgte die Deportation in das

Ghetto Theresienstadt. Selma und Max Levite sind beide umgekommen (für

tot erklärt). Sohn Ludwig Levite ist 1943 als Soldat der britischen Armee

bei der Bombardierung eines Schiffes durch deutsche Flugzeuge

umgekommen. |

Hinweis zu Salomon Elkan

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Kunstfärberei und Druckerei für Ritualien seit

1851

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Dezember 1851:

"Aus Bayern, im November (1851). In Mönchsroth bei Dinkelsbühl hat

ein Herr Maier aus Würzburg, Schwager des Rabbinen Ettlinger in Altona,

eine Kunstfärberei und Druckerei etabliert, die besonders Gegenstände

für den jüdischen Kultus, als : Vorhänge vor die heilige Lage,

Altardecken und dergleichen fertigt; wir empfehlen den kunstsinnigen

Unternehmer der Beachtung der Kunstliebhaber." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Dezember 1851:

"Aus Bayern, im November (1851). In Mönchsroth bei Dinkelsbühl hat

ein Herr Maier aus Würzburg, Schwager des Rabbinen Ettlinger in Altona,

eine Kunstfärberei und Druckerei etabliert, die besonders Gegenstände

für den jüdischen Kultus, als : Vorhänge vor die heilige Lage,

Altardecken und dergleichen fertigt; wir empfehlen den kunstsinnigen

Unternehmer der Beachtung der Kunstliebhaber." |

Lehrreicher Gemeindebesuch des Rabbiners

Nowak aus Frankfurt (Ende 1926)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar

1927: "Mönchsroth. Kürzlich weilte hier Herr Rabbiner Nowak aus

Frankfurt am Main. Neben einzelnen erbaulichen Tora-Schiurim hielt er einen sehr

interessanten Vortrag über 'Die Geschichte der Juden und die Aufgaben der

Gegenwart.' Er überzeugte die gesamte Gemeinde, dass schon die Tora zu Urzeiten

die wichtigste Quelle unserer Religion war und die beste Waffe, die feindlichen

Angriffe von außen abzuwehren. In sehr anschaulicher Weise überzeugte er die

Anwesenden, dass das berufliche Leben in Verbindung mit Torastudium seine segensreiche

Aufgabe erfüllt. In seiner Begrüßung wies Lehrer Erlebacher darauf hin, dass

in hiesiger Gemeinde das Toralernen von jeher auf hoher Blüte stand, was die in

den verlassenen Ständern vorhandenen abgegriffenen Werke beweisen und sprach

den Wunsch aus, dass diese auch in unserer an Torawissen so armen Zeit wieder

fleißig benutzt würden. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar

1927: "Mönchsroth. Kürzlich weilte hier Herr Rabbiner Nowak aus

Frankfurt am Main. Neben einzelnen erbaulichen Tora-Schiurim hielt er einen sehr

interessanten Vortrag über 'Die Geschichte der Juden und die Aufgaben der

Gegenwart.' Er überzeugte die gesamte Gemeinde, dass schon die Tora zu Urzeiten

die wichtigste Quelle unserer Religion war und die beste Waffe, die feindlichen

Angriffe von außen abzuwehren. In sehr anschaulicher Weise überzeugte er die

Anwesenden, dass das berufliche Leben in Verbindung mit Torastudium seine segensreiche

Aufgabe erfüllt. In seiner Begrüßung wies Lehrer Erlebacher darauf hin, dass

in hiesiger Gemeinde das Toralernen von jeher auf hoher Blüte stand, was die in

den verlassenen Ständern vorhandenen abgegriffenen Werke beweisen und sprach

den Wunsch aus, dass diese auch in unserer an Torawissen so armen Zeit wieder

fleißig benutzt würden.

Herr Nowak begab sich dann am Sonntag in die zwei Stunden entfernte

Nachbargemeinde Wittelshofen, wo seine

Ausführungen und Anregungen auf fruchtbaren Boden fielen." |

Verhandlung gegen den "Hakenkreuzler und Schuhmacher Bach in

Mönchsroth" (1927)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 19. September

1927: "Dinkelsbühl. Vor dem Amtsgericht Dinkelsbühl fand

kürzlich die Verhandlung gegen den Hakenkreuzler und Schuhmacher Bach in Mönchsroth

statt. Der Tatbestand war folgender: Der vor über fünfzig Jahren nach

Amerika ausgewanderte Samuel Elkan hat seiner früheren Heimatgemeinde 200

Dollar zur Verteilung testamentarisch zugewiesen und seinen Bruder Julius

Elkan mit der Vollstreckung des Testamentes betraut, dieser sandte den

ganzen Betrag an den früheren Kultusvorstand, welcher denselben nach

beigefügter Anweisung weitergab. Der oben erwähnte Angeklagte behauptete

nun, in später Nachtstunde eine geheime Versammlung belauscht zu haben,

wonach die Juden von Mönchsroth die Hälfte der Erbschaft unterschlagen wollten.

In der Verhandlung entpuppte sich die Sache als böswillige Verleumdung,

der jede Grundlage fehlte. Für diese Heldentat wurde der Beklagte zu 60

Mark Geldstrafe eventuell 6 Tage Haft verurteilt. Auch der Schriftleiter

des 'Stürmer', Organ für Wahrheit und Recht, welcher diese aus der Luft

gegriffene Anschuldigung zu einer großen antisemitischen Hetze in

Versammlungen und in seinem Wochenblatt ausgeschlachtet hatte, wird sch

wegen dieses Geistesproduktes zu verantworten haben. - Herr Julius

Schulmann übersiedelte vor kurzem nach Ansbach. Mit großer

Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit versah er den Posten eines zweiten

Vorstandes und Kassiers. Zu seinem Nachfolger wurde Herr E. Levite

einstimmig gewählt. Möge unter seiner Mitwirkung die klein gewordenen Gemeinde

segensreich gedeihen." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 19. September

1927: "Dinkelsbühl. Vor dem Amtsgericht Dinkelsbühl fand

kürzlich die Verhandlung gegen den Hakenkreuzler und Schuhmacher Bach in Mönchsroth

statt. Der Tatbestand war folgender: Der vor über fünfzig Jahren nach

Amerika ausgewanderte Samuel Elkan hat seiner früheren Heimatgemeinde 200

Dollar zur Verteilung testamentarisch zugewiesen und seinen Bruder Julius

Elkan mit der Vollstreckung des Testamentes betraut, dieser sandte den

ganzen Betrag an den früheren Kultusvorstand, welcher denselben nach

beigefügter Anweisung weitergab. Der oben erwähnte Angeklagte behauptete

nun, in später Nachtstunde eine geheime Versammlung belauscht zu haben,

wonach die Juden von Mönchsroth die Hälfte der Erbschaft unterschlagen wollten.

In der Verhandlung entpuppte sich die Sache als böswillige Verleumdung,

der jede Grundlage fehlte. Für diese Heldentat wurde der Beklagte zu 60

Mark Geldstrafe eventuell 6 Tage Haft verurteilt. Auch der Schriftleiter

des 'Stürmer', Organ für Wahrheit und Recht, welcher diese aus der Luft

gegriffene Anschuldigung zu einer großen antisemitischen Hetze in

Versammlungen und in seinem Wochenblatt ausgeschlachtet hatte, wird sch

wegen dieses Geistesproduktes zu verantworten haben. - Herr Julius

Schulmann übersiedelte vor kurzem nach Ansbach. Mit großer

Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit versah er den Posten eines zweiten

Vorstandes und Kassiers. Zu seinem Nachfolger wurde Herr E. Levite

einstimmig gewählt. Möge unter seiner Mitwirkung die klein gewordenen Gemeinde

segensreich gedeihen." |

Weitere Familien verlassen Mönchsroth (1928)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli

1928: "Mönchsroth. In der letzten Woche sind weitere vier

Familien aus unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde weggezogen. Auch unser

beliebter Vorstand verließ uns. In der gleichen Woche trugen wir ein

treues Vorstandsmitglied unserer Gemeinde zu Grabe." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli

1928: "Mönchsroth. In der letzten Woche sind weitere vier

Familien aus unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde weggezogen. Auch unser

beliebter Vorstand verließ uns. In der gleichen Woche trugen wir ein

treues Vorstandsmitglied unserer Gemeinde zu Grabe." |

Besuch des

Distriktrabbiners Dr. Munk aus Ansbach (1932)

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 6. Oktober 1932: "Mönchsroth, 26. September

1932. Ein hoher Genuss war unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde