|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Bad Kissingen

Weitere Seiten:

Bad Kissingen (Kreisstadt)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte Bad Kissingens

Kultusbeamte - Gemeinde- und Vereinsleben - Berichte zu einzelnen Personen

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Bad Kissingen wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Übersicht:

| Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und weiterer

Kultusbeamten

- Ausschreibung

der Vorsängerstelle (1867)

- Ausschreibung

der Stelle des Schochet (1870)

- Ausschreibungen

der Religionslehrer- und Vorsängerstelle (1873)

- Anzeige von

Lehrer Ehrenreich (1876)

- Ausschreibung

der Stelle des Religionslehrers und Vorsängers (1892)

- Dienstanweisung

für einen israelitischen Lehrer im Bezirk unter Rabbiner Dr. Seckel

Bamberger (1903)

- Lehrer

Ludwig Steinberger verlässt die Gemeinde (1912)

- Ausschreibung

der Stelle des Schochet, Hilfsvorbeters und Synagogendieners (1920)

- 4.

Mitgliederversammlung des Schochtimverbandes Bayern in Bad Kissingen (1929)

- Bericht

des Kissinger Schochet Gustav Neustädter über die Arbeit des 1930

gegründeten "Reichsverbandes der Schochtim" (1931)

- Bezirkslehrerkonferenz

in Bad Kissingen (1932)

- Lehrer

Ludwig Steinberger verlässt Bad Kissingen (1937) |

| Berichte

aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

- Veränderung

bezüglich des Israelitischen Spitalfonds (1872)

- Gottesdienstliche

Dankfeier für die Errettung von Fürst Bismarck bei einem Attentatsversuch

(1874)

- Feier

zum 100. Geburtstag des Wohltäters Sir Moses Montefiori in Bad Kissingen

(1884)

- Der

Regierungspräsident erhält zu seiner silbernen Hochzeit einen Pokal der

Israelitischen Gemeinde (1894)

- Kritik

an Plänen für das städtische Schlachthaus wegen der Beeinträchtigung

jüdischer Einrichtungen (1896)

- 50-jähriges

Jubiläum der Israelitischen Wohltätigkeitsvereine (1910)

- Trauerfeier

zum Tod von Reichspräsident von Hindenburg (1934)

- 75.

Jahrestag der Gründung des Wohltätigkeitsvereins (1935)

- Nach

1945:

Emigrantentreffen in New York (1949)

|

| Berichte zu einzelnen Personen aus der

Gemeinde und zu einzelnen Kurgästen

-

Spende von Lehrer Jacob Salzer in

Ermershausen

anlässlich der Verlobung seiner Sohnes Abraham Salzer - Sofer in Bad

Kissingen - mit Nanni Fleischmann (1871)

- Zum

Tod von Dr. Joseph Heinemann, Oberlehrer der Hamburger

Talmud-Tora-Realschule (gest. in Bad Kissingen, 1908)

- Moses

Herzfeld führt das Hotel seiner Mutter fort (1900)

- Der

Chief-Rabbi von London - Dr. Hermann Adler - ist in Bad Kissingen zur Kur

und besucht von hier aus Bad Homburg (1901)

- Zum

Tod von Dina Ehrenreich (1901)

- Erinnerung

an die Kurgäste Martha und Milly Rawitscher sowie Frau R. Kosack

(1905)

- Hinweis auf den Augenarzt

Dr. Ludwik Zamenhof, Schöpfer des

Esperanto (1911 zur Kur in Bad Kissingen)

-

D. Karpfen, Gründer des jüdischen

Restaurants Neptun in Bad Kissingen, eröffnet auch in Worms ein koscheres Hotel und Restaurant

(1912)

- Stiftung

einer aus Odessa stammenden jüdischen Frau und ihre Beisetzung im

jüdischen Friedhof Bad Kissingen (1913)

- Eisernes

Kreuz für den Stabs- und Regimentsarzt, Badearzt Dr. Wahle (1915)

- Auszeichnung

für den Gemeindevorsteher Kaufmann Samuel Hofmann (1920)

- Zum Tod von Klara

Seelig (1920)

- 96.

Geburtstag von Frau Wittekind (1921)

- Todesanzeige

für Isaac Seelig (1923)

- Im

Haus Ehrenreich wird eine Sanatoriumsabteilung eröffnet (1927)

- Samuel

Guggenheim aus Worms ist zum 50. Mal Kurgast in Bad Kissingen (1927)

- Zum

Tod von Rechtsanwalt Dr. Koffy Silberschmidt (1928)

- Dr.

J. Bamberger ist 25 Jahre als Arzt in Bad Kissingen tätig (1928)

- Todesanzeige

für Henriette Rosenthal (1928)

- Gedächtnisfeier

zum Todestag des Würzburger Rabbiners Seligmann Bär Bamberger (1928)

- Zum Tod von Rifka

Jeidel (1929)

- 25-jähriges

Amtsjubiläum von Nathan Bretzfelder als Stadtrat (1931)

- Zum

Tod des Großíndustriellen und Philanthrop - Kurgast in Bad Kissingen -

Michael Nassatisin (1931)

- Der

Philanthrop und Kunstsammler Dr. James Simon - Kurgast in Bad Kissingen -

feiert seinen 80. Geburtstag (1931)

- Zum

Tod des "Wilkomirer Raw" - Kurgast in Bad Kissingen (1935)

|

| Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und

Privatpersonen

- Anzeigen

des Speisewirts David Hartmann (1845 / 1846 / 1847)

- Anzeigen

der Restauration von G. Maier (1868 / 1872)

- Lob

für J. Schatt aus Tauroggen, Schochet in Bad Kissingen (1870)

- Anzeige

des Israelitischen Hotels Schwed (1872 / 1874 / 1885)

- Stellungnahme

des Israelitischen Hotels "Europäischer Hof" zu einer Anzeige von

Rabbiner Bamberger (1884)

- Werbung

für die jüdischen Restaurationen (1890)

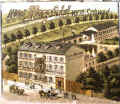

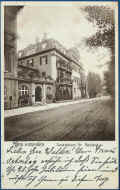

- Anzeige des Hotels

Herzfeld (1902)

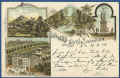

- Ansichtskarte

des Hotels Herzfeld (1906)

- Ansichtskarte:

Speisesaal des Hotels Herzfeld (um 1920-1930)

- Verlobungsanzeige

von Rifka Ehrenreich und Emil Jeidel (1903)

- Anzeige

der Bäckerei H. Baumblatt (1903)

- Anzeigen

von Bade-Arzt Dr. Münz (1904)

- Anzeige von Frau

Eisenburg (1905)

- Anzeigen des Hotels

Ehrenreich (1904 / 1911) sowie Bericht über Veränderungen im Hotel (1906)

- Hochzeitsanzeige

für Selma Selka und Joseph Bamberger (1912)

- Anzeige

des Manufaktur- und Wäschegeschäftes Arthur Grünebaum (1912/1929)

sowie Postkarte (1901)

- Anzeige

der Damenschneiderei Max Kissinger (1924)

- Ansichtskarte

des Sanatoriums Dr. Apolant (1931) und weitere Dokumente zur

Geschichte des Sanatoriums und der Familie Apolant

- Hochzeitsanzeige

von Fritz Löwenthal und Flora Grünebaum sowie Norbert Grünebaum und Dina

Jeidel (1931)

- Verlobungsanzeige

von Herta Nussbaum und Fritz Nussbaum (1931)

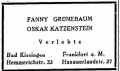

- Verlobungsanzeige

von Fanny Grünebaum und Oskar Katzenstein (1936)

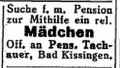

- Anzeige der Pension

Tachauer (1937) |

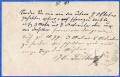

| Weitere

Erinnerungen an jüdische Gewerbebetriebe und Einzelpersonen (Sammlung Peter Karl

Müller, Kirchheim/Ries)

-

Postkarte von Schneidermeister Hermann Leuthold in Kissingen an

"Herren Heinrich Katz & Schuster" in Hammelburg (1874/75)

- Postkarte

aus Bamberg an David Schwed in Kissingen (1881)

- Postkarte

aus Haßfurt an David Schwed in Kissingen (1882)

-

Besuchsankündigungskarte von Bernhard Rosenau (1886)

- Postkarte

von Johanna Federlein nach Augsburg (1888)

- Karte

des Kaufmanns Heß Eisenburg (Bad Kissingen) an die Fa. Schloß &

Kohn in Halle (1890)

- Bestellung

des Kaufmann Hermann Holländer (1893)

- Bestellung

des Bäckers Hermann Baumblatt (1897)

- Ansichtskarte aus Bad Kissingen, geschrieben von Josa Ezechel

im Hotel Ehrenreich an Frl. Hertha Levy in Hamburg (1899)

- Fotokarte

von Kurgästen, verschickt aus Bad Kissingen an Monsieur Rotschild in Paris

(1899)

-

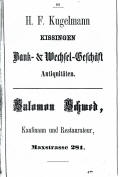

Postkarte von H.F. Kugelmann

in Bad Kissingen an Nathan Laubner in Schonungen (1899)

- Ansichtskarte

vom Schützenhaus - Familienpensionat Solms Heymann in Bad Kissingen

(1900)

-

Ansichtskarte von Bad Kissingen - geschrieben von Otto Goldstein

(1901)

- Ansichtskarte

von Bad Kissingen an Gitta Nordschild in Niederwerrn (1902)

- Ansichtskarte

Bad Kissingen vom Staffelberg, versandt von Ida Landsberger (1905)

-

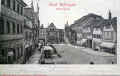

Ansichtskarte mit der Oberen Marktstraße - Bezirksamt und Wohnhaus /

Metzgerei von Wolf Hamburger (um 1905)

- Postkarte

an Felix Gutmann in Bad Kissingen aus Dänemark (1908)

- Postkarte

der "Vieh-Export - Milchkuranstalt Oskar Eisenburg" (1908)

- Besuchs-Anzeige-Karte

der Firma Zentner & Kissinger, versandt von Nürnberg nach

Zürich (1908)

- Postkarte,

versandt von Lina Offenbacher nach Schopfloch (1911): Saalepartie mit

der Lindesmühlpromenade

- Postkarte

an Dr. Münz in Bad Kissingen (1911)

- Firmenkarte

der Firma "Leimindustrie Felix Gutmann" (um 1922/23)

- Historische Ansichtskarte:

Marktplatz Bad Kissingen mit dem Kurzwarengeschäft Wittekind (1902)

- Historische

Ansichtskarte vom Markt in Bad Kissingen mit Geschäften von Max

Kissinger und Moses Hofmann

- Historische Ansichtskarte: Marktplatz in Bad Kissingen mit

Geschäften von S. Leubold und S. Wittekinn

- Historische

Ansichtskarte der Kurhausstraße in Bad Kissingen mit dem Haus Rosenau

(1908)

- Historische

Ansichtskarte (1908) der unteren Marktstraße mit dem Textilgeschäfte

von Samuel Hofmann

- Historische

Ansichtskarte: Ludwigstraße mit dem Modehaus Felix Ehrlich (vor

1910)

- Foto von

1938 vor dem Modehaus Felix Ehrlich

-

Historische Ansichtkarte - Partie bei der Post - mit der Feinen

Herrenschneiderei von Hermann Stern (1915)

-

Historische Ansichtskarte mit dem Modewarengeschäft von Michael Goldstein

(um 1915-1925)

-

Historische Ansichtskarte mit dem Bank- und Wechselgeschäft A. Löwenthal

jr. (1924)

- Grußkarte

eines Kurgastes aus der "Villa Löwenthal" (1920)

- Historische

Ansichtskarte: Marktplatz Bad Kissingen mit dem Konfektionsgeschäft Solms

Heymann (ca. 1925/30)

- Das

Geschäft Holländer-Stern auf dem Bad Kissinger Markt

- Historische

Ansichtskarte: Marktplatz Bad Kissingen mit dem Modehaus Kissinger (ca.

1925/30)

- Postkarte an Max

Kissinger (1913)

- Postkarte an Ernst

Kissinger (1915)

- Briefumschlag

der Herren- und Damen-Schneiderei Max Kissinger (1915)

- Überschwemmter

Marktplatz in Bad Kissingen mit dem Geschäft von Max

Kissinger (1909)

- Der

Marktplatz mit dem Geschäft von Nathan Hamburger (um 1915/20)

- Grußkarte

des Velociped-Clubs in Bad Kissingen mit Unterschrift von Armand

Wittekind (1919)

- Ansichtskarte

mit dem Bankgeschäft Louis Hofmann (1929)

- Briefumschlag der

Glencairn Mainreef Gold Mining Company aus Johannesburg an Louis

Hofmann in Bad Kissingen (1913)

- Rechnungen der

Firma Max Kissinger (1913 und 1914) und weitere Anzeigen

(1879)

- Ansichtskarte

der Villa Gleissner (Geschwister Federlein, 1924)

- Ansichtskarte

der Villa Holländer, versandt nach Nürnberg (1937) |

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und weiterer Kultusbeamten

Ausschreibung der Vorsängerstelle (1867)

Anmerkung: die Ausschreibung erfolgte sowohl in der liberal geprägten

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" wie auch in der

orthodox-konservativen Zeitschrift "Der Israelit":

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6.

November 1867: "Vakanz. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 6.

November 1867: "Vakanz.

Die hiesige Vorsängerstelle soll demnächst neu besetzt werden, und dem

Anzustellenden auch die Erteilung des Religions-Unterrichts an der

hiesigen Schuljugend übertragen werden. Die Anstellung ist vorerst

provisorisch mit einem Gehalte von 400 Gulden jährlich, und betragen die

teils fixierten Nebenbezüge mindestens ebensoviel. Hierauf Reflektierende

wollen ihre Anmeldungen nebst Zeugnissen über religiösen Lebenswandel

und Befähigung in beiden Fächern bis zum 1. Dezember dieses Jahres an

Herrn Distrikts-Rabbiner M.L. Bamberger dahier franko einsenden.

Kissingen, den 24. Oktober 1867. Die israelitische Kultusverwaltung." |

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 5. November 1867: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 5. November 1867:

Derselbe Text wie in der Zeitschrift "Der Israelit", siehe

oben. |

Ausschreibung der Stelle des Schochet

(1870)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19.

Januar 1870: "Bekanntmachung. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19.

Januar 1870: "Bekanntmachung.

In Kissingen die die Stelle eines Schächters baldigst zu besetzen.

Dieselbe bietet ein Einkommen von ca. 500 – 600 Gulden und wollen tüchtig

qualifizierte Persönlichkeiten ihre Zeugnisse franko spätestens Ende

Januar an die unterzeichnete Verwaltung einsenden.

Die israelitische Kultus-Verwaltung. Kissingen."

|

Ausschreibungen

der Religionslehrer- und Vorsängerstelle (1873)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1873:

"Vakanz. Bei der israelitischen Kultusgemeinde Kissingen ist

die Religionslehrer- und Vorsängerstelle, womit auch die

Gemeindeschreiberei verbunden, vakant und soll dieselbe alsbald mit

einem tüchtig qualifizierten Manne besetzt werden. Gehalt:

Fünfhundert Gulden, außerdem freie Wohnung, sowie Schul- und

Besoldungsholz und die üblichen Emolumente aus dem Vorsängerdienste.

Bewerber belieben ihre Meldungsgesuche nebst Zeugnissen bis spätestens

zum 1. März dieses Jahres einzusenden an Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1873:

"Vakanz. Bei der israelitischen Kultusgemeinde Kissingen ist

die Religionslehrer- und Vorsängerstelle, womit auch die

Gemeindeschreiberei verbunden, vakant und soll dieselbe alsbald mit

einem tüchtig qualifizierten Manne besetzt werden. Gehalt:

Fünfhundert Gulden, außerdem freie Wohnung, sowie Schul- und

Besoldungsholz und die üblichen Emolumente aus dem Vorsängerdienste.

Bewerber belieben ihre Meldungsgesuche nebst Zeugnissen bis spätestens

zum 1. März dieses Jahres einzusenden an

die israelitische Kultusverwaltung dahier. Kissingen, den 5.

Februar

1873." |

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Juni 1873: "Die israelitische Religionsstelle in Kissingen,

mit welcher die Funktion als Vorsänger und Gemeindeschreiber verbunden

ist, wird bei wiederholter Erledigung neuerdings zur öffentlichen

Bewerbung ausgeschrieben. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Juni 1873: "Die israelitische Religionsstelle in Kissingen,

mit welcher die Funktion als Vorsänger und Gemeindeschreiber verbunden

ist, wird bei wiederholter Erledigung neuerdings zur öffentlichen

Bewerbung ausgeschrieben.

Die Schule zählt 45 Werktags- und 12 Feiertagsschüler. Der jährliche

fixe Gehalt des Lehrers ist festgesetzt auf 600 fl. an barem Gelde mit

freier Wohnung und dem nötigen Schul- und Besoldungsholze. Dazu kommen an

Nebenerträgnissen: der zweite Gottesdienst für Kurgäste, das Aufrufen

zur Tora mit 60 fl., zusammen ungefähr 200 fl., die Emolumente als

Vorsänger und die Einnahme aus Privatstunden und Instruktionen.

Gesuche mit den vorschriftsmäßigen Belegen versehen, sind bis längstens

1. Juli laufenden Jahres entweder bei der königlichen

Distrikts-Schulinspektion Kissingen in Stangenroth (Post Burkardroth) oder

bei dem Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde Kissingen

einzureichen.

Kissingen, den 5. Juni 1873. Für die Kultus-Verwaltung: L.

Holländer, Vorstand." |

Anzeige von Lehrer Ehrenreich (1876)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876: "Bad

Kissingen. Kurgemäßen und streng religiösen Privatkosttisch

verabreicht während der Saison Ehrenreich, Lehrer und

Kantor." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876: "Bad

Kissingen. Kurgemäßen und streng religiösen Privatkosttisch

verabreicht während der Saison Ehrenreich, Lehrer und

Kantor." |

Anmerkung: Mit diesem

"Privatkosttisch" des Lehrers Eliezer Lazarus Ehrenreich, der

als Lehrer und Vorbeter von Autenhausen* nach Bad Kissingen gekommen war,

begann die Geschichte des späteren, streng koscher geführten Hotels

Ehrenreich. Ehrenreich führte das Hotel gemeinsam mit seiner Frau

Dina geb. Lonnerstädter (zu ihrem Tod siehe Bericht

unten von 1901).

*In der Matrikelliste Autenhausen von 1817 wird als "Judenvorsinger"

Lazarus Jacob Ehrenreich genannt, 55 Jahre alt mit Frau und einem Sohn. |

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und Vorsänger

(1892)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom

28. April

1892: "In der israelitischen Kultusgemeinde Bad Kissingen ist die Stelle

eines Religionslehrers und Vorsängers neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt

– abgesehen von nicht unerheblichen Nebeneinkommen – Mark 1.200 nebst

freier Wohnung und Beheizung. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom

28. April

1892: "In der israelitischen Kultusgemeinde Bad Kissingen ist die Stelle

eines Religionslehrers und Vorsängers neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt

– abgesehen von nicht unerheblichen Nebeneinkommen – Mark 1.200 nebst

freier Wohnung und Beheizung.

Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Befähigungszeugnis und Nachweis über

bisherige Tätigkeit bis längstens 30. Mai an die unterfertigte

Kultusverwaltung einsenden.

Bad Kissingen, im April 1892.

Israelitische Kultusverwaltung: (gez.) Hermann Löwenthal,

Vorstand." |

Dienstanweisung für einen israelitischen Lehrer im

Bezirk unter Rabbiner Dr. S. Bamberger (1903)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21.

September 1903: "Kissingen, im September (1903). (Subordination

des Chordirigenten und Religionslehrers unter den Distrikts-Rabbiner.)

Im Jahrbuch des. D.J.G.B. (Deutschen Jüdischen Gemeindebundes) mitgeteilt

durch Herrn Distriktsrabbiner Dr. Bamberger in Kissingen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21.

September 1903: "Kissingen, im September (1903). (Subordination

des Chordirigenten und Religionslehrers unter den Distrikts-Rabbiner.)

Im Jahrbuch des. D.J.G.B. (Deutschen Jüdischen Gemeindebundes) mitgeteilt

durch Herrn Distriktsrabbiner Dr. Bamberger in Kissingen.

Bad Kissingen, den 28. Februar 1903. Königliches Bezirksamt Kissingen.

Nr. 1157.

An die israelitische Kultusverwaltung N.N.

Auf erhobene Beschwerdevorstellung des Distriktsrabbiners Dr. S. Bamberger

dahier vom 21. vorigen Monats ist dem israelitischen Lehrer und Vorbeter

N.N. in N.N. gegen vorzulegenden Nachweis zu eröffnen, dass er

a) den Chorgesang in der Synagoge nach den Weisungen des

Distriktsrabbiners einzurichten, daher auch die Mitglieder des Chors von

den Anordnungen des Distriktsrabbiner in Kenntnis zu setzen hat,

b) dem Distriktsrabbiner Lehr- und Stundenplan der Religionsschule

einzureichen hat,

c) bei jeder Verhinderung bezüglich des Schul- und Synagogendienstes

vorher die Genehmigung des Distriktsrabbiners einzuholen hat, in besonders

dringlichen Fällen wenigstens sofortige Anzeige von der Verhinderung an

den Distriktsrabbiner zu erstatten hat, in jedem Falle aber die Person

seines Stellvertreters zu benennen hat.

Maßgebend für vorstehende Anordnung waren diese Erwägungen: N.N. ist

Lehrer an der israelitischen Religionsschule und Vorbeter in der Synagoge

in N.N.

In ersterer Eigenschaft ist maßgebend für sein Verhältnis zu dem

Distriktsrabbiner Dr. S. Bamberger das Ausschreiben der königlichen

Regierung zu Unterfranken und Aschaffenburg vom 4. Dezember 1860,

betreffend das israelitische Religionsschulwesen (Königliches Amtsblatt

S. 1425ff), welches in § 19 besagt, dass die israelitischen

Religionsschulen gleichmäßig unter der Aufsicht der königlichen

Distriktsschulinspektoren und der Distriktsrabbiner stehen. Aus den Ausführungen

des N.N. geht hervor, dass er sich des Unterordnungsverhältnisses gegenüber

der staatlichen Schulbehörde bewusst ist. Aus dem oben angeführten Satze

erhellt, dass das gleich Unterordnungsverhältnis für ihn gegenüber dem

Distriktsrabbiner besteht.

Gemäß Absatz 5 der Ministerialentschließung vom 29. Juni 1863, die Verhältnisse

der israelitischen Kultusgemeinden betreffend, stehen der

Religionsunterricht, die sämtlichen Kultusanstalten und Kultusdiener

unter Aufsicht des Bezirksrabbiners.

Bezüglich des Religionsunterrichts wird also hiermit das in der obenan

zitierten Regierungs-Entschließung Festgestellte bestätigt.

Um die Religionsschule beaufsichtigen zu können, muss der

Distriktsrabbiner wissen, wann der Unterricht stattfindet und was der

Lehrer die Kinder lehren will, es müssen ihm also auch die hierzu nötigen

Behelfe – also auch Lehr- und Stundenplan – durch den Lehrer, und zwar

nicht nur in einer unter gebildeten Leuten üblichen Form, sondern in der,

in welcher ein Untergebener seinem Vorgesetzten zu begegnen pflegt,

geliefert werden. Dem Unterordnungsverhältnis entspricht es auch, dass

der Lehrer in Fällen der Verhinderung den Rabbiner um die Genehmigung zur

zeitweisen Einstellung seiner Lehrtätigkeit bäte; um nicht ein Missverständnis

auf irgendeiner Seite aufkommen zu lassen, schien es nötig, aufzustellen,

dass allerdings Fälle denkbar sind, z.B. plötzlicher Tod eines auswärts

wohnenden nahen Verwalten bei gleichzeitiger amtlicher Abwesenheit des

Rabbiners etc., in denen das Abwarten der Genehmigung des

Distriktrabbiners nur unter Verletzung anderer Pflichten, z.B. derjenigen

der Pietät möglich wäre; für solche besonders dringliche Fälle und

nach Lage der Sache äußerst seltene Fälle, erschien eine Anzeige behufs

nachträglicher Genehmigung genügend.

Da dem Distriktsrabbiner die Aufsicht über alle Kultusdiener und

die Approbation und Autorisation derselben zusteht, also auch nur

stellvertretungsweise Funktionierenden, so ist ihm jedes Mal die Person

des Stellvertreters zu benennen, um die Genehmigung zu Vornahmen von

Kultushandlungen erteilen oder verweigern zu können.

Als Vorbeter ist N.N. Kultusdiener der Gemeinde N.N. und steht als solcher

unter Aufsicht des Distriktsrabbiners und hat in kirchlicher Beziehung

dessen Anordnungen zu befolgen (auch Regierungsentschließung vom 1.

Oktober 1894 Nr. 19045 in Betreff der Verhältnisse der israelitischen

Kultusgemeinde in A. hier der Vorbeterdienste). N.N. hatte daher auch die

Anordnungen des Distriktsrabbiners bezüglich des Chorgesanges als eines

Teiles des Gottesdienstes zu befolgen und als Dirigent des Chors die

Mitglieder desselben von den Anordnungen des Distriktsrabbiners in

Kenntnis zu setzen.

Über die Frage, bei welchen Stellen Chorgesang nötig ist oder

nicht, ist als eine Frage über die Form des Gottesdienstes gemäß § 38

der zweiten Verfassungsbeilage hier nicht zu entscheiden. Es mag hier nur

noch bemerkt werden, dass diese Frage jedenfalls auch nicht auf Grund des

§ 11 der Synagogenordnung |

entschieden

werden können, da dieser nur besagt, dass bei den zu rezitierenden

Gebeten entsprechende Ordnung obwalten muss, was jedoch beim Singen wie

Sprechen gleichmäßig der Fall sein kann. entschieden

werden können, da dieser nur besagt, dass bei den zu rezitierenden

Gebeten entsprechende Ordnung obwalten muss, was jedoch beim Singen wie

Sprechen gleichmäßig der Fall sein kann.

Dem Vorbeter N.N. wird nahe gelegt, jeglicher Renitenz gegen den

Distriktsrabbiner in Zukunft sich zu enthalten, da dies unliebsame Folgen

für ihn haben könnte.

Nachweis über die Eröffnung wird binnen sechs Tagen gewärtigt.

I.V. (gez.) Freiherr von Eyb." |

Lehrer Ludwig Steinberger verlässt die Gemeinde

(1912)

Anmerkung: Lehrer Steinberger hat seine Pläne, Bad Kissingen zu verlassen, dann

jedoch entweder gar nicht umgesetzt oder er ist wenig später wieder

zurückgekehrt, da er auch in der Folgezeit Lehrer in Bad Kissingen war.

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 6.

September 1912: "Kissingen. Unter Lehrer und Kantor Ludwig

Steinberger gibt seine Stelle auf, um in das Geschäft seiner Brüder in

Buenos Aires einzutreten." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 6.

September 1912: "Kissingen. Unter Lehrer und Kantor Ludwig

Steinberger gibt seine Stelle auf, um in das Geschäft seiner Brüder in

Buenos Aires einzutreten." |

Ausschreibung der Stelle des Schochet, Hilfsvorbeters

und Synagogendieners (1920)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 18.

November 1920: "Für Anfang 1921 wird in hiesiger Gemeinde ein zuverlässiger

Schochet, Hilfsvorbeter und Synagogendiener, welcher von orthodoxem

Rabbiner autorisiert ist, gesucht. Herren, welche längere Praxis als

Schochet hinter sich haben und gut porschen können, wollen baldigst

Bewerbung mit Zeugnisabschriften belegt unter Angabe ihrer Ansprüche bei

freier Dienstwohnung einreichen. Stelle ist pensionsberechtigt. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 18.

November 1920: "Für Anfang 1921 wird in hiesiger Gemeinde ein zuverlässiger

Schochet, Hilfsvorbeter und Synagogendiener, welcher von orthodoxem

Rabbiner autorisiert ist, gesucht. Herren, welche längere Praxis als

Schochet hinter sich haben und gut porschen können, wollen baldigst

Bewerbung mit Zeugnisabschriften belegt unter Angabe ihrer Ansprüche bei

freier Dienstwohnung einreichen. Stelle ist pensionsberechtigt.

Die israelitische Kultusverwaltung Bad Kissingen. I.A. Samuel Hofmann." : |

4. Mitgliederversammlung des Schochtimverbandes Bayern in Bad Kissingen (1929)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24.

Dezember 1929: "Bad Kissingen, 22. Dezember (1929). Der

Schochtimverband Bayerns hält am 5. Januar – so Gott will -

seine 4. Mitgliederversammlung im Gemeindelokal in Kissingen ab, zu

der auswärtige Kollegen herzlichst eingeladen sind. Beginn 11 Uhr

vormittags." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 24.

Dezember 1929: "Bad Kissingen, 22. Dezember (1929). Der

Schochtimverband Bayerns hält am 5. Januar – so Gott will -

seine 4. Mitgliederversammlung im Gemeindelokal in Kissingen ab, zu

der auswärtige Kollegen herzlichst eingeladen sind. Beginn 11 Uhr

vormittags." |

Bericht des Kissinger Schochet Gustav Neustädter über die Arbeit des 1930

gegründeten "Reichsverbandes der Schochtim" (1931)

Anmerkung: von 1924 bis 1939 war als Kultusbeamter in Bad Kissingen Gustav

Neustädter; zu seiner Biographie

https://www.bllv.de/projekte/geschichte-bewahren/erinnerungsarbeit/lehrerbiografien/gustav-neustaedter/;

Gustav Neustädter ist in Sulzbürg geboren,

lernte an der jüdischen

Präparandenschule in Höchberg, 1913 Religionslehrerprüfung in Regensburg;

1913-14 Religionslehrer in Cham, 1914 bis 1918

als Soldat im Ersten Weltkrieg, wohnte danach in

Adelsdorf; verheiratet seit 1920 mit Paula

geb. Bacharach aus Rhina; 1920 bis 1924

Religionslehrer in Maßbach; ab 1924 bis 1938

Religionslehrer, Hilfskantor und Schochet in Bad Kissingen, nach der

Emigration von Ludwig Steinberger zuletzt erster Kantor und Lehrer ebd.; 1942

wurden Gustav und Paula Neustädter mit Sohn Ernst nach Izbica deportiert und

ermordet.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10.

September 1931. "Zur Jahreswende. Rückblick und Ausschau. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10.

September 1931. "Zur Jahreswende. Rückblick und Ausschau.

Von Gustav Neustädter in Bad Kissingen.

Das erste Verbandsjahr des Reichsverbandes von Schochtim in Deutschland

ist abgelaufen und es gebührt sich wohl, ein Wort über seine Tätigkeit,

die sich, wie es bei so jungen Organisationen nicht anders zu erwarten

war, im Stillen vollzogen hat, zu reden, wenn auch nicht alle Hoffnungen,

die bei der in Mainz stattgefundenen Gründungsfeier gehegt wurden, in Erfüllung

gingen.

Vier Landesverbände mit mehr als 100 aktiven Mitgliedern sind dem

Reichsverband angeschlossen und haben trotz mancher Schwierigkeiten,

besonders finanzieller Art, viel Ersprießliches geleistet. Insbesondere

sei hier der Einführung von Lern- und Fortbildungskonferenzen gedacht,

die sicherlich dazu beitragen werden, Schochtim heranzubilden, die unseren

Mindestforderungen, der Schochet müsse ein Jodea Sefer (Torakundiger)

sein, entsprechen; eine Forderung, die bis heute bei der Erteilung der

Kaboloh sehr oft vermisst wird.

Der wirtschaftliche Kampf vieler Schochtim und die nur sehr spärlich zur

Verfügung gestellten Mittel anderer Organisationen gestatten es leider

nicht, dass diese Lernkonferenzen in regelmäßigen Zeitabschnitten

stattfinden können. Es wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn diverse

Verbände, wie Agudas Jisroel, Freie Vereinigung, Verband gesetzestreuer

Gemeinden in Halberstadt, Bayerischer Landesverband, gemeinsam diese

gewiss gute Sache fordern würden.

Die Verbandstätigkeit selbst bestand zunächst darin, möglichst

viele Landesverbände zu gründen und möglichst alle Berufskollegen auf

diese Weise für einen Zusammenschluss zu gewinnen. Aus Gleichgültigkeit

stehen bis heute noch sehr viele Schochtim unserem Verbande fern, Egoismus

hält noch sehr viele davon zurück, das kleine Opfer eines minimalen

Jahresbeitrages zu bringen, von deren Eingang das Erscheinen der

Verbandszeitung bedingt ist. Ist es an und für sich sehr bedauerlich,

dass es heute noch Beamte gibt, die sich nicht dazu aufringen können, ein

kleines Opfer zu leisten, das der gewöhnlichste Fabrikarbeiter zu bringen

bereit ist, so begrüßen wir es umso mehr, dass unsere Mitglieder

bereitwilligst das von ihnen geforderte Opfer gebracht und uns in der

Arbeit unterstützt haben.

In den einzelnen Landesverbänden fanden wiederholt

Mitgliederversammlungen statt, über deren harmonischen Verlauf regelmäßig

an der Reichsverband berichtet wurde; in jüngster Zeit durch den Verband

Westfalen-Reinland am 16. August und Verband Ostfriesland am 23. August

(ausführlicher Bericht darüber folgt).

Zusammenfassend darf wohl gesagt werden, das erste Verbandsjahr des

Reichsverbandes von Schochtim in Deutschland kann als ein erfolgreiches

bezeichnet werden. Möge das die noch außenstehenden Kollegen aufrütteln

– mah loch Nirdom! Unseren Mitgliedern aber wünschen wir ein Schnas

brochoh!

Ich bitte alle Kollegen, mir über Jubiläen unserer Mitglieder

nicht immer erst nachträglich zu berichten!" |

Bezirkslehrerkonferenz in Bad Kissingen (1932)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14.

Juli 1932. "Unsleben, 6. Juli (1932). In der am 3. Juli dieses

Jahres zu Bad Kissingen tagenden Bezirkslehrerkonferenz benützten

die anwesenden Lehrer und Kultusbeamten die Gelegenheit, dem ab 1. Juli in

den Ruhestand getretenen ehrwürdigen Bezirksrabbiner Herrn Dr. Bamberger,

durch ihren Obmann, Herrn Oberlehrer Israel Wahler, Neustadt (Saale),

einige Worte des Dankes und der Ehrung zu widmen. Herr Oberlehrer Wahler

verlieh den Gefühlen der Versammelten in herzlichen und treffenden Worten

beredten Ausdruck. Zunächst sprach er im Sinne der Lehrer und

Kultusbeamten sein tiefstes Bedauern aus, dass der hochgeschätzte

Toragelehrte auf Grund seiner erreichten Dienstaltersgrenze in den

Ruhestand treten musste. Er pries in erster Linie in unserem ehrwürdigen

Herrn Rabbiner den hochverehrten Raw als Godel bejiosroel (bedeutenden

Menschen im Judentum) im vollsten Sinne des Wortes und betonte hierbei,

dass die in seinem gastlichen Hause veranstalteten Lernkonferenzen stets

zu den schönsten Erinnerungen unseres Berufserlebens zählten. Hier wurde

nicht nur Mischnah und Talmud gelernt, sondern auch die einschlägigen

Tagesfragen aus dem Kultus- und Schulleben wurden zur Erörterung gestellt

und einheitlich geregelt. Ganz besonders betonte Kollege Wahler das stets

erfreuliche und harmonische Verhältnis innerer Verbundenheit zwischen

Rabbiner und Lehrer und würdigte speziell noch dessen große

Bescheidenheit im dienstlichen und privaten Verkehr mit den Lehrern, wo er

in dem Lehrer den Chower (Ehrenrabbiner) erblickte und in seiner ihm

gewohnten Liebenswürdigkeit und Herzensgüte jeden Schein des

Vorgesetzten vermied. Und dieses kollegiale Verhältnis verschaffte ihm

unsere Liebe und Anhänglichkeit und Wertschätzung im höchsten Maße,

sodass uns sein Ausscheiden aus dem Amte als Bezirksrabbiner ganz

besonders tief bewegt. Wir bleiben Herrn Rabbiner Dr. Bamberger zu höchstem

Danke verpflichtet. Mit dem Wunsche an den Herrn Rabbiner, auch fernerhin

für den Klal Jisroel zum Segen des gesamten Judentums und zur Verbreitung

der Tora ad meo schonoh (bis 100 Jahre) in steter Gesundheit und

Geistesfrische tätig sein zu können, schloss der Redner seine Worte der

Verehrung. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14.

Juli 1932. "Unsleben, 6. Juli (1932). In der am 3. Juli dieses

Jahres zu Bad Kissingen tagenden Bezirkslehrerkonferenz benützten

die anwesenden Lehrer und Kultusbeamten die Gelegenheit, dem ab 1. Juli in

den Ruhestand getretenen ehrwürdigen Bezirksrabbiner Herrn Dr. Bamberger,

durch ihren Obmann, Herrn Oberlehrer Israel Wahler, Neustadt (Saale),

einige Worte des Dankes und der Ehrung zu widmen. Herr Oberlehrer Wahler

verlieh den Gefühlen der Versammelten in herzlichen und treffenden Worten

beredten Ausdruck. Zunächst sprach er im Sinne der Lehrer und

Kultusbeamten sein tiefstes Bedauern aus, dass der hochgeschätzte

Toragelehrte auf Grund seiner erreichten Dienstaltersgrenze in den

Ruhestand treten musste. Er pries in erster Linie in unserem ehrwürdigen

Herrn Rabbiner den hochverehrten Raw als Godel bejiosroel (bedeutenden

Menschen im Judentum) im vollsten Sinne des Wortes und betonte hierbei,

dass die in seinem gastlichen Hause veranstalteten Lernkonferenzen stets

zu den schönsten Erinnerungen unseres Berufserlebens zählten. Hier wurde

nicht nur Mischnah und Talmud gelernt, sondern auch die einschlägigen

Tagesfragen aus dem Kultus- und Schulleben wurden zur Erörterung gestellt

und einheitlich geregelt. Ganz besonders betonte Kollege Wahler das stets

erfreuliche und harmonische Verhältnis innerer Verbundenheit zwischen

Rabbiner und Lehrer und würdigte speziell noch dessen große

Bescheidenheit im dienstlichen und privaten Verkehr mit den Lehrern, wo er

in dem Lehrer den Chower (Ehrenrabbiner) erblickte und in seiner ihm

gewohnten Liebenswürdigkeit und Herzensgüte jeden Schein des

Vorgesetzten vermied. Und dieses kollegiale Verhältnis verschaffte ihm

unsere Liebe und Anhänglichkeit und Wertschätzung im höchsten Maße,

sodass uns sein Ausscheiden aus dem Amte als Bezirksrabbiner ganz

besonders tief bewegt. Wir bleiben Herrn Rabbiner Dr. Bamberger zu höchstem

Danke verpflichtet. Mit dem Wunsche an den Herrn Rabbiner, auch fernerhin

für den Klal Jisroel zum Segen des gesamten Judentums und zur Verbreitung

der Tora ad meo schonoh (bis 100 Jahre) in steter Gesundheit und

Geistesfrische tätig sein zu können, schloss der Redner seine Worte der

Verehrung.

Von den Ausführungen des Redners sichtbar gerührt, dankte Herr Rabbiner

Dr. Bamberger für die Ehrung und Danksagung mit dem versprechen, auch

fernerhin seine ganze Kraft für die Verbreitung der Tora zur Verfügung

stellen zu wollen und die bisherigen Lernschiurim in seinem Hause weiter

forterhalten zu wollen." |

Lehrer Ludwig Steinberger verlässt Bad Kissingen

(1937)

Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"

vom 15.

Mai 1937: "In den ersten Tagen des Mai wandert Kollege Ludwig Steinberger

– Bad Kissingen nach USA aus. Wir wünschen dem scheidenden Kollegen

alles Gute. Die Stelle Bad Kissingen soll, wie wir hören, nicht mehr

besetzt werden." Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"

vom 15.

Mai 1937: "In den ersten Tagen des Mai wandert Kollege Ludwig Steinberger

– Bad Kissingen nach USA aus. Wir wünschen dem scheidenden Kollegen

alles Gute. Die Stelle Bad Kissingen soll, wie wir hören, nicht mehr

besetzt werden." |

Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Veränderung

bezüglich des Israelitischen Spitalfonds (1872)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Januar 1872: "Bekanntmachung. Nach Beschluss der

unterfertigten Verwaltung soll der aus den Jahren 1861/62 dahier

vorhandene israelitische Spitalfonds - im Betrage von ungefähr 250 fl. -

dem in spätern Jahren gegründeten, gleichen Zweck anstrebenden

israelitischen Spitalfond einverleibt werden. - Hiervon erhalten

die betreffenden seinerzeitigen Geber hiermit Kenntnis, unter Freistellung

einer vierwöchentlichen Reklamationsfrist. Nach Umlauf dieser Zeit wird

allgemeine Zustimmung angenommen. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Januar 1872: "Bekanntmachung. Nach Beschluss der

unterfertigten Verwaltung soll der aus den Jahren 1861/62 dahier

vorhandene israelitische Spitalfonds - im Betrage von ungefähr 250 fl. -

dem in spätern Jahren gegründeten, gleichen Zweck anstrebenden

israelitischen Spitalfond einverleibt werden. - Hiervon erhalten

die betreffenden seinerzeitigen Geber hiermit Kenntnis, unter Freistellung

einer vierwöchentlichen Reklamationsfrist. Nach Umlauf dieser Zeit wird

allgemeine Zustimmung angenommen.

Kissingen, am 1. Januar 1872. Die israelitische

Kultus-Verwaltung". |

Gottesdienstliche

Dankfeier für die Errettung von Fürst Bismarck bei einem Attentatsversuch

(1874)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 28. Juli 1874: "Kissingen, 15. Juli (1874). Zur

Abhaltung einer gottesdienstlichen Dankfeier für die Errettung des

deutschen Reichskanzlers, Fürsten Bismarck, auf den am hiesigen Kurorte

die Hand des Verbrechers vor zwei Tagen das mörderische Geschoss

gerichtet hat, war die Synagoge heute Nachmittag zwischen drei und vier

Uhr von einer dichtgedrängten Menge Andächtiger gefüllt. Und es war

eine Feier, in welcher das Gefühl des Schmerzes über den

verbrecherischen Anschlag, das Gefühl des Dankes für das gnadenreiche

Walten der Vorsehung eine geeignete, würdige Aussprache fand. Mit

beredten Worten schilderte Herr Lokal- und Distriktsrabbiner Bamberger die

Bedeutung des gefeierten Kämpfers im deutschen Reiche und zeichnete den

Verlust desselben, der so nahegerückt erschien, mit dem Gedächtnisworte,

das der König David dem gefallenen Saul widmete: 'O, wie sind doch die

Helden gefallen!' Dreimal, so führte der Redner aus, wiederholt sich

dieser Ruf: er gilt dem Helden im Frieden, im Kriege und in der dauernden

Kampfbereitschaft, das Errungene und Wiedererlangte zu bewahren. Vor und

nach der Predigt wurden der Situation entsprechende Psalmen von dem

Gemeindechor unter Leitung des Gemeindekantors Herrn Ehrenreich und des

hier als Kurgast anwesenden Kantors Herrn Hoffmann aus Hannover

intoniert."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 28. Juli 1874: "Kissingen, 15. Juli (1874). Zur

Abhaltung einer gottesdienstlichen Dankfeier für die Errettung des

deutschen Reichskanzlers, Fürsten Bismarck, auf den am hiesigen Kurorte

die Hand des Verbrechers vor zwei Tagen das mörderische Geschoss

gerichtet hat, war die Synagoge heute Nachmittag zwischen drei und vier

Uhr von einer dichtgedrängten Menge Andächtiger gefüllt. Und es war

eine Feier, in welcher das Gefühl des Schmerzes über den

verbrecherischen Anschlag, das Gefühl des Dankes für das gnadenreiche

Walten der Vorsehung eine geeignete, würdige Aussprache fand. Mit

beredten Worten schilderte Herr Lokal- und Distriktsrabbiner Bamberger die

Bedeutung des gefeierten Kämpfers im deutschen Reiche und zeichnete den

Verlust desselben, der so nahegerückt erschien, mit dem Gedächtnisworte,

das der König David dem gefallenen Saul widmete: 'O, wie sind doch die

Helden gefallen!' Dreimal, so führte der Redner aus, wiederholt sich

dieser Ruf: er gilt dem Helden im Frieden, im Kriege und in der dauernden

Kampfbereitschaft, das Errungene und Wiedererlangte zu bewahren. Vor und

nach der Predigt wurden der Situation entsprechende Psalmen von dem

Gemeindechor unter Leitung des Gemeindekantors Herrn Ehrenreich und des

hier als Kurgast anwesenden Kantors Herrn Hoffmann aus Hannover

intoniert." |

Feier zum 100. Geburtstag des Wohltäters Sir Moses

Montefiori in Bad Kissingen (1884)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

3.

November 1884: "Im Bade Kissingen hielt Herr Distrikts-Rabbiner

Bamberger eine weihevolle Festrede (sc. aus Anlass des 100. Geburtstages

von Sir Moses Montefiore); die Gemeinde sandte ein Beglück-Wünschungstelegramm

an den Jubilar. - Sämtliche Rabbiner Unterfrankens, sowie Vorstand und

Kuratoren der Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg richteten eine Adresse an

den allverehrten Sir Moses. – Ähnliches wird uns aus Bergen

bei Langen (Großherzogtum Hessen) berichtet, wo Herr Lehrer Strauß alle

Herzen durch seinen Vortrag erfreute und erbaute." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

3.

November 1884: "Im Bade Kissingen hielt Herr Distrikts-Rabbiner

Bamberger eine weihevolle Festrede (sc. aus Anlass des 100. Geburtstages

von Sir Moses Montefiore); die Gemeinde sandte ein Beglück-Wünschungstelegramm

an den Jubilar. - Sämtliche Rabbiner Unterfrankens, sowie Vorstand und

Kuratoren der Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg richteten eine Adresse an

den allverehrten Sir Moses. – Ähnliches wird uns aus Bergen

bei Langen (Großherzogtum Hessen) berichtet, wo Herr Lehrer Strauß alle

Herzen durch seinen Vortrag erfreute und erbaute." |

Der Regierungspräsident erhält zu seiner silbernen

Hochzeit einen Pokal der Israelitischen Gemeinde (1894)

Anmerkung:

es ging um die Silberne Hochzeit von Friedrich Graf von Luxburg (1829-1905)und

seiner Frau Luise Prinzessin von Schoenaich-Carolath-Beuthen (vgl. Wikipedia-Artikel

zu Friedrich Graf von Luxburg) der seit 1874 im Schloss Aschach bei Bad

Bocklet residierte.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom

5.

November 1894: "Kissingen, im Oktober (1894). Aus Anlass der

silbernen Hochzeit des Regierungspräsidenten von Unterfranken und

Aschaffenburg, Graf von Luxburg und seiner Gemahlin, geb. Prinzessin von

Schönaich-Carolath (nicht:

Charolath), begab sich der Distriktsrabbiner Bamberger mit dem

Vorstand der israelitischen Kultusverwaltung nach Schloss Aschach, dem

Sommeraufenthalt des Grafen, um im Namen der israelitischen Gemeinde

Kissingen einen silbernen Pokal zu überreichen. Dieser, ein Prunkstück

im Renaissancestil gehalten, zeigt das Gräflich Luxburgsche und das Fürstlich

Schönaich-Carolatsche (nicht: Carlothsche)

Wappen mit den Jahreszahlen 1869-1894 und trägt die Inschrift: ‚Zur

freundlichen Erinnerung von der dankbaren israelitischen Kultusgemeinde

Bad Kissingen’. Der Regierungspräsident war sehr erfreut über die Gabe

und sprach den beiden Herren seinen lebhaften Dank aus. Er versicherte die

israelitische Gemeinde seines lebhaftesten Interesses und erkundigte sich

besonders über den Stand der Synagogen-Angelegenheit." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom

5.

November 1894: "Kissingen, im Oktober (1894). Aus Anlass der

silbernen Hochzeit des Regierungspräsidenten von Unterfranken und

Aschaffenburg, Graf von Luxburg und seiner Gemahlin, geb. Prinzessin von

Schönaich-Carolath (nicht:

Charolath), begab sich der Distriktsrabbiner Bamberger mit dem

Vorstand der israelitischen Kultusverwaltung nach Schloss Aschach, dem

Sommeraufenthalt des Grafen, um im Namen der israelitischen Gemeinde

Kissingen einen silbernen Pokal zu überreichen. Dieser, ein Prunkstück

im Renaissancestil gehalten, zeigt das Gräflich Luxburgsche und das Fürstlich

Schönaich-Carolatsche (nicht: Carlothsche)

Wappen mit den Jahreszahlen 1869-1894 und trägt die Inschrift: ‚Zur

freundlichen Erinnerung von der dankbaren israelitischen Kultusgemeinde

Bad Kissingen’. Der Regierungspräsident war sehr erfreut über die Gabe

und sprach den beiden Herren seinen lebhaften Dank aus. Er versicherte die

israelitische Gemeinde seines lebhaftesten Interesses und erkundigte sich

besonders über den Stand der Synagogen-Angelegenheit." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 28. September 1894: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 28. September 1894:

Derselbe Bericht wie im "Israelit" - siehe oben. |

Kritik an Plänen für das städtische Schlachthaus wegen der

Beeinträchtigung jüdischer Einrichtungen (1896)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom

1. Oktober 1896: "Kissingen, im September (1896). Während man in

allen namhaften Städten und insbesondere in den Badeorten mit Recht

bestrebt ist, etwas noch bestehende Missstände in Bezug auf Salubrität

und sanitäre Verhältnisse zu beseitigen, trägt man sich hier, in dem

bekanntesten und besuchtesten Bade Bayerns, mit der Idee, das alte

Schlachthaus, das allen hygienischen Anforderungen zum Trotz im Innern der

Stadt in einem Gewinkel von Gässchen liegt, auch noch zu erweitern. Statt

es aus diesem ältesten und in sanitärer Hinsicht jedenfalls am übelsten

bestellten Bezirke zu entfernen und außerhalb der Stadt zu verlegen,

sollen die seither schon oft beklagten Missstände noch vermehrt werden,

trotz der wiederholten Abweisung durch das königliche Bezirksamt, trotz

des vernichtenden Urteils des königlichen Bezirksarztes, trotz der

dringlichsten Einsprache der israelitischen Kultusgemeinde und sämtliche

Adjacenten. Kaum glaublich, aber war!

Die Stadt, die bei einer Musterkanalisation keine Opfer scheute, soll nun

gegen den Willen aller vernünftig Denkenden vor angeblich zu hohen Kosten

bewahrt werden, während der Umbau und die Vergrößerung, die sich ja

doch schon in absehbarer Zeit ungenügend erweisen werden, kaum

wesentliche Ersparnisse gegenüber einer vollständigen Verlegung ergeben.

Es würden dadurch nicht nur die kleineren Nachbarhäuser, die seither

schon durch diese unsaubere Nachbarschaft beim vermieten Schaden erlitten,

in ihrem Erwerbe auf das Schwerste geschädigt, sondern es wäre auch eine

krasse Rücksichtslosigkeit gegen die israelitische Gemeinde, da das anstoßende

Haus die Synagoge ist und neben dem Eingang zum Bethause in Zukunft der

Eintrieb der zu schlachtenden Rinder und Schweine sein würde. Nach

eingezogener Information ist aber eine Verlegung der Synagoge auf mehr als

zehn Jahre hinaus nicht zu erwarten. Auch eine unserer besuchtesten

Heilanstalten würde durch die unheimliche Nachbarschaft auf das schwerste

betroffen werden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom

1. Oktober 1896: "Kissingen, im September (1896). Während man in

allen namhaften Städten und insbesondere in den Badeorten mit Recht

bestrebt ist, etwas noch bestehende Missstände in Bezug auf Salubrität

und sanitäre Verhältnisse zu beseitigen, trägt man sich hier, in dem

bekanntesten und besuchtesten Bade Bayerns, mit der Idee, das alte

Schlachthaus, das allen hygienischen Anforderungen zum Trotz im Innern der

Stadt in einem Gewinkel von Gässchen liegt, auch noch zu erweitern. Statt

es aus diesem ältesten und in sanitärer Hinsicht jedenfalls am übelsten

bestellten Bezirke zu entfernen und außerhalb der Stadt zu verlegen,

sollen die seither schon oft beklagten Missstände noch vermehrt werden,

trotz der wiederholten Abweisung durch das königliche Bezirksamt, trotz

des vernichtenden Urteils des königlichen Bezirksarztes, trotz der

dringlichsten Einsprache der israelitischen Kultusgemeinde und sämtliche

Adjacenten. Kaum glaublich, aber war!

Die Stadt, die bei einer Musterkanalisation keine Opfer scheute, soll nun

gegen den Willen aller vernünftig Denkenden vor angeblich zu hohen Kosten

bewahrt werden, während der Umbau und die Vergrößerung, die sich ja

doch schon in absehbarer Zeit ungenügend erweisen werden, kaum

wesentliche Ersparnisse gegenüber einer vollständigen Verlegung ergeben.

Es würden dadurch nicht nur die kleineren Nachbarhäuser, die seither

schon durch diese unsaubere Nachbarschaft beim vermieten Schaden erlitten,

in ihrem Erwerbe auf das Schwerste geschädigt, sondern es wäre auch eine

krasse Rücksichtslosigkeit gegen die israelitische Gemeinde, da das anstoßende

Haus die Synagoge ist und neben dem Eingang zum Bethause in Zukunft der

Eintrieb der zu schlachtenden Rinder und Schweine sein würde. Nach

eingezogener Information ist aber eine Verlegung der Synagoge auf mehr als

zehn Jahre hinaus nicht zu erwarten. Auch eine unserer besuchtesten

Heilanstalten würde durch die unheimliche Nachbarschaft auf das schwerste

betroffen werden. |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

8. Oktober

1896: "Bad Kissingen. Schon seit einer Reihe von Jahren bestehen in

hiesiger Stadt bezüglich des städtischen Schlachthauses, welches zu

klein und derzeitigen Anforderungen nicht mehr entsprechend ist, zwei

Parteien: Während die eine à tout prix das bisherige Schlachthaus vergrößert

haben will, besteht die andere auf Neubau eines Schlachthauses außerhalb

der Stadt. Wie dies nun gewöhnlich bei solchen lokalen Angelegenheiten zu

gehen pflegt, muss da auch die Presse, die so genannten öffentliche

Meinung, herhalten. So wurde auch von den Anhängern eines Neubaus jüngst

ein Artikel durch verschiedene Zeitungen gejagt, welcher die Schrecknisse

des gegenwärtigen Schlachthauses in den grellsten Farben ausmalte. –

Nun hätte diese rein interne Angelegenheit für die Leser des

‚Israelit’ kein besonderes Interesse, wenn nicht dieser famose

Artikel, welcher seinen Weg auch in dieses Blatt gefunden – den Passus

enthielt: ‚Nach eingezogener Information ist aber eine Verlegung der

Synagoge (welche sich nächst dem Schlachthause befindet) auf mehr als 10

Jahre hinaus nicht zu erwarten’. – Viele Leser des ‚Israelit’,

welche zu unseren Badegästen gehören und die Unzulänglichkeit unserer

Synagoge kennen, dürften dies auffallend finden und daher gerne die

Versicherung entgegennehmen, dass eine solche Information unmöglich bei

zuständiger Stelle eingeholt sein kann. Die berufenen Organe der hiesigen

israelitischen Gemeinde sind vielmehr mit Erfolg bemüht, die Hindernisse,

welche sich bisher dem Synagogenbau entgegenstellten, zu beseitigen, um so

bald als möglich dem längst gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

8. Oktober

1896: "Bad Kissingen. Schon seit einer Reihe von Jahren bestehen in

hiesiger Stadt bezüglich des städtischen Schlachthauses, welches zu

klein und derzeitigen Anforderungen nicht mehr entsprechend ist, zwei

Parteien: Während die eine à tout prix das bisherige Schlachthaus vergrößert

haben will, besteht die andere auf Neubau eines Schlachthauses außerhalb

der Stadt. Wie dies nun gewöhnlich bei solchen lokalen Angelegenheiten zu

gehen pflegt, muss da auch die Presse, die so genannten öffentliche

Meinung, herhalten. So wurde auch von den Anhängern eines Neubaus jüngst

ein Artikel durch verschiedene Zeitungen gejagt, welcher die Schrecknisse

des gegenwärtigen Schlachthauses in den grellsten Farben ausmalte. –

Nun hätte diese rein interne Angelegenheit für die Leser des

‚Israelit’ kein besonderes Interesse, wenn nicht dieser famose

Artikel, welcher seinen Weg auch in dieses Blatt gefunden – den Passus

enthielt: ‚Nach eingezogener Information ist aber eine Verlegung der

Synagoge (welche sich nächst dem Schlachthause befindet) auf mehr als 10

Jahre hinaus nicht zu erwarten’. – Viele Leser des ‚Israelit’,

welche zu unseren Badegästen gehören und die Unzulänglichkeit unserer

Synagoge kennen, dürften dies auffallend finden und daher gerne die

Versicherung entgegennehmen, dass eine solche Information unmöglich bei

zuständiger Stelle eingeholt sein kann. Die berufenen Organe der hiesigen

israelitischen Gemeinde sind vielmehr mit Erfolg bemüht, die Hindernisse,

welche sich bisher dem Synagogenbau entgegenstellten, zu beseitigen, um so

bald als möglich dem längst gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen." |

50-jähriges Jubiläum der Israelitischen

Wohltätigkeitsvereine (1910)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom

8. April

1910: "Kissingen. Am 27. März (1910) feierten die beiden

Israelitischen Wohltätigkeitsvereine der Frauen und Männer (Chewros

gemilas chassodim) ihre 50-jährigen Jubiläen. In der Synagoge fand im

Anschluss an das Morgengebet ein Festgottesdienst statt, bei welchem

Rabbiner Dr. Bamberger die Festrede hielt. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom

8. April

1910: "Kissingen. Am 27. März (1910) feierten die beiden

Israelitischen Wohltätigkeitsvereine der Frauen und Männer (Chewros

gemilas chassodim) ihre 50-jährigen Jubiläen. In der Synagoge fand im

Anschluss an das Morgengebet ein Festgottesdienst statt, bei welchem

Rabbiner Dr. Bamberger die Festrede hielt.

Der Festakt begann um 10 Uhr in dem dekorierten Saale des Hotels

Ehrenreich. Der 1. Vorstand N. Bretzfelder hielt die Begrüßungsansprache

und gab den Festbericht. Die eigentliche Festrede hielt Lehrer L.

Steinberger. Alsdann wurden den noch lebenden Gründern und ersten

Mitgliedern der beiden Vereine Diplome überreicht, in welchen die

Ehrenmitgliedschaft zuerkannt werden; es sind das: Sabine Holländer,

Jette Mainzer, Hannchen Goldstein, Fanny Hofmann, Klara Wittekind, Josef

Gutmann und Mayer Kissinger. Frau Jeanette Kissinger wurde in Anbetracht

ihrer 25-jährigen Tätigkeit als Vorstandsdame ebenfalls zum

Ehrenmitgliede ernannt. Der Festakt war durch Harmoniumspiel und

Chorgesang unter Leitung Rechtsanwalts Dr. Silberschmidt verschönt

worden.

Mit einem Festmahle im Hotel Ehrenreich fanden des Abends die

Feierlichkeiten ihren harmonischen Abschluss. Hier sprachen Felix Ehrlich,

A. Löwenthal jun. Und toasteten M. Herzfeld, Albert Kissinger, Mayer Löwenthal,

Julius Hofmann, Rabbiner Dr. Bamberger, N. Bretzfelder. Von den bei der

Tafel verlesenen Glückwunschdepeschen und – schreiben, sei das

Schreiben des Bürgermeisters Hofrat von Fuchs erwähnt, das sehr warm

gehalten war." |

| |

Dazu

eingestellt: Einschreiben-Brief vom "Israelitischen Wohltätigkeitsverein Bad

Kissingen" – versandt am 30. Juli 1919 an Herrn Siegmund Popper in

Meiningen. Dazu

eingestellt: Einschreiben-Brief vom "Israelitischen Wohltätigkeitsverein Bad

Kissingen" – versandt am 30. Juli 1919 an Herrn Siegmund Popper in

Meiningen.

(Quelle: Sammlung Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

|

Trauerfeier zum Tod von Reichspräsident von Hindenburg

(1934)

Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"

vom 1.

September 1934: "Bad Kissingen. Am Dienstagabend, den 7. August

1934, fand unter überaus großer Beteiligung der Gemeindemitglieder sowie

der anwesenden jüdischen Kurgäste in der hiesigen Synagoge eine würdige

Trauerfeier für den dahingeschiedenen Reichspräsidenten von Hindenburg

statt. Im Mittelpunkt stand eine Ansprache des Herrn Rabbiners Dr.

Ephraim, der den Verblichenen als einen wahrhaft Großen feierte, der

nicht nur das Schwer zu führen verstand, sondern vor allem dem

Wiederaufbau Deutschlands seine ganze Kraft widmete. Seine Persönlichkeit

war gestaltet durch tiefe Religiosität, durch wahrhafte

Gottverbundenheit, die sich oft im Gebet bewährte und die ihn bis in die

letzten Stunden zu unseren heiligen Psalmen und Propheten hinzog. Er war

ein Held der Sittlichkeit, Gerechtigkeit und Ritterlichkeit, auch uns

Juden gegenüber, und so hielt er seinen jüdischen Frontkämpfern stets

Treue gegen Treue. Die Feier war umrahmt von feierlichen Psalmvorträgen

durch Herrn Lehrer Steinberger und von weihevollen Gesängen des

Synagogenchors unter Leitung des Herrn Heymann." Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"

vom 1.

September 1934: "Bad Kissingen. Am Dienstagabend, den 7. August

1934, fand unter überaus großer Beteiligung der Gemeindemitglieder sowie

der anwesenden jüdischen Kurgäste in der hiesigen Synagoge eine würdige

Trauerfeier für den dahingeschiedenen Reichspräsidenten von Hindenburg

statt. Im Mittelpunkt stand eine Ansprache des Herrn Rabbiners Dr.

Ephraim, der den Verblichenen als einen wahrhaft Großen feierte, der

nicht nur das Schwer zu führen verstand, sondern vor allem dem

Wiederaufbau Deutschlands seine ganze Kraft widmete. Seine Persönlichkeit

war gestaltet durch tiefe Religiosität, durch wahrhafte

Gottverbundenheit, die sich oft im Gebet bewährte und die ihn bis in die

letzten Stunden zu unseren heiligen Psalmen und Propheten hinzog. Er war

ein Held der Sittlichkeit, Gerechtigkeit und Ritterlichkeit, auch uns

Juden gegenüber, und so hielt er seinen jüdischen Frontkämpfern stets

Treue gegen Treue. Die Feier war umrahmt von feierlichen Psalmvorträgen

durch Herrn Lehrer Steinberger und von weihevollen Gesängen des

Synagogenchors unter Leitung des Herrn Heymann." |

75. Jahrestag der Gründung des Wohltätigkeitsvereins

(1935)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23.

Mai 1935: "Bad Kissingen, 10. Mai (1935). Der Wohltätigkeitsverein

(Chewrah) Bad Kissingen konnte in diesem Jahre die 75. Wiederkehr seiner

1860 erfolgten Gründung begehen. Wenn auch die Gegenwart für laute Feste

nicht geeignet erscheint, so wurde das für die hiesige Gemeinde denkwürdige

Ereignis doch in der einfachen, aber durch Grün und Blumen stimmungsvoll

geschmückten Synagoge durch einen ‚Festgottesdienst’ würdig

gefeiert. Nach einem Ma tauwu des Synagogenchores begrüßte der Vorstand

der Gemeinde, Herr Nathan Bretzfelder, die erschienenen Gemeindemitglieder

und auswärtigen Gäste. Er gab einen kurzen Rückblick über die

Geschichte und das Wirken des für die Gemeinde und die jüdischen Kurgäste

Bad Kissingens segensreichen Vereins. Ohne die Verdienste der Einzelnen

besonders hervorzuheben, betonte der Redner mehr die persönliche, nicht

an die Öffentlichkeit tretende Tätigkeit der Mitglieder im Dienste der Nächstenliebe.

Er benutzte die Gelegenheit, wirkungsvoll auf die zeitnahen Aufgaben des

Vereins hinzuweisen und schloss mit dem Wunsche, dass die Feier des 100.

Geburtstages in glücklicheren Zeiten erfolgen möge. Die Rezitation des

113. Psalms durch Herrn Kantor und Lehrer Steinberger und den

Synagogenchor leitete über zur Festpredigt der Herr Bezirksrabbiner Dr.

Ephraim. Unter Zugrundlegung der Psalmstelle Kap. 89 Vers 3: ‚Aulom

chesed jibone’, ‚die Welt besteht durch die Liebe’ würdigte er in

ausführlichen und nachdrücklichen Darlegungen die hohen Pflichten einer

Chewroh gegen Arme, Kranke und Verstorbene. Der Prediger richtete die

Aufforderung an die Gemeinde, allseitig wie einstens in der Gründungszeit

des Vereins auch heute wieder die Verpflichtungen ganz in altjüdischem

Sinne auf sich zu nehmen und zu tragen. Worte, die zur rechten Stunde

gesprochen, ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Es erfolgte sodann eine

Gedenkfeier für die verstorbenen Vorstandsmitglieder. Mit dem gemeinsamen

Gesang des Jigdal schloss der feierliche Gottesdienst." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23.

Mai 1935: "Bad Kissingen, 10. Mai (1935). Der Wohltätigkeitsverein

(Chewrah) Bad Kissingen konnte in diesem Jahre die 75. Wiederkehr seiner

1860 erfolgten Gründung begehen. Wenn auch die Gegenwart für laute Feste

nicht geeignet erscheint, so wurde das für die hiesige Gemeinde denkwürdige

Ereignis doch in der einfachen, aber durch Grün und Blumen stimmungsvoll

geschmückten Synagoge durch einen ‚Festgottesdienst’ würdig

gefeiert. Nach einem Ma tauwu des Synagogenchores begrüßte der Vorstand

der Gemeinde, Herr Nathan Bretzfelder, die erschienenen Gemeindemitglieder

und auswärtigen Gäste. Er gab einen kurzen Rückblick über die

Geschichte und das Wirken des für die Gemeinde und die jüdischen Kurgäste

Bad Kissingens segensreichen Vereins. Ohne die Verdienste der Einzelnen

besonders hervorzuheben, betonte der Redner mehr die persönliche, nicht

an die Öffentlichkeit tretende Tätigkeit der Mitglieder im Dienste der Nächstenliebe.

Er benutzte die Gelegenheit, wirkungsvoll auf die zeitnahen Aufgaben des

Vereins hinzuweisen und schloss mit dem Wunsche, dass die Feier des 100.

Geburtstages in glücklicheren Zeiten erfolgen möge. Die Rezitation des

113. Psalms durch Herrn Kantor und Lehrer Steinberger und den

Synagogenchor leitete über zur Festpredigt der Herr Bezirksrabbiner Dr.

Ephraim. Unter Zugrundlegung der Psalmstelle Kap. 89 Vers 3: ‚Aulom

chesed jibone’, ‚die Welt besteht durch die Liebe’ würdigte er in

ausführlichen und nachdrücklichen Darlegungen die hohen Pflichten einer

Chewroh gegen Arme, Kranke und Verstorbene. Der Prediger richtete die

Aufforderung an die Gemeinde, allseitig wie einstens in der Gründungszeit

des Vereins auch heute wieder die Verpflichtungen ganz in altjüdischem

Sinne auf sich zu nehmen und zu tragen. Worte, die zur rechten Stunde

gesprochen, ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Es erfolgte sodann eine

Gedenkfeier für die verstorbenen Vorstandsmitglieder. Mit dem gemeinsamen

Gesang des Jigdal schloss der feierliche Gottesdienst." |

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai

1935: Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai

1935:

Derselbe Bericht wie in der Zeitschrift "Der Israelit". |

Nach

1945: Emigrantentreffen in New York (1949)

Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:

"Bad Kissingen - Brückenau

- Hammelburg - Gerolzhofen.

Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:

"Bad Kissingen - Brückenau

- Hammelburg - Gerolzhofen.

Samstag, den 30. April ab 7.30 Uhr abends. Treffen in

Begelo's Café-Restaurant

3801 Broadway (158 St.), l Treppe. Tel.: WA 8-9654". |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde und zu einzelnen Kurgästen

Spende von Lehrer Jacob Salzer

anlässlich der Verlobung seiner Sohnes Abraham Salzer - Sofer in Bad Kissingen - mit Nanni Fleischmann

(1871)

Anmerkung: Die Mitteilung steht innerhalb einer Liste von "Spenden für das

Heilige Land". Abraham Salzer ist am 28. Juni 1846 in

Ermershausen geboren, er war verheiratet

mit Nanette (Nanni) geb. Fleischmann. Genealogische Informationen siehe

https://www.geni.com/people/Abraham-Salzer/6000000000630364913. Sofer ist

ein Torarollenschreiber.

Mitteilung in

"Der Israelit" vom 8. November 1871: "Lehrer Jakob Salzer von

Ermershausen gelegentlich der

Verlobung seines Sohnes Abraham Salzer Sofer in Kissingen

mit Nanni Fleischmann aus Kleinlangheim

3 fl. 30 kr." Mitteilung in

"Der Israelit" vom 8. November 1871: "Lehrer Jakob Salzer von

Ermershausen gelegentlich der

Verlobung seines Sohnes Abraham Salzer Sofer in Kissingen

mit Nanni Fleischmann aus Kleinlangheim

3 fl. 30 kr." |

Zum

Tod von Dr. Joseph Heinemann, Oberlehrer der Hamburger Talmud-Tora-Realschule

(gest. in Bad Kissingen, 1908)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 24. Juli 1908): "Hamburg. In Kissingen, wo er

zur Kur weilte, verschied an einem Herzschlage Dr. Joseph Heinemann,

Oberlehrer an der hiesigen Talmud-Thora-Realschule". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 24. Juli 1908): "Hamburg. In Kissingen, wo er

zur Kur weilte, verschied an einem Herzschlage Dr. Joseph Heinemann,

Oberlehrer an der hiesigen Talmud-Thora-Realschule".

|

Moses Herzfeld führt das Hotel seiner Mutter fort

(1900)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 17. September 1900: "Bad Kissingen, 13. September

(1900). Wie wir von hier erfahren, hat Herr Moses Herzfeld, Sohn

der Witwe Herzfeld aus Darmstadt, deren Hotel in Bad Kissingen

übernommen. Derselbe führt es in streng ritueller Weise fort und ist das

Hotel nun das ganze Jahr geöffnet." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 17. September 1900: "Bad Kissingen, 13. September

(1900). Wie wir von hier erfahren, hat Herr Moses Herzfeld, Sohn

der Witwe Herzfeld aus Darmstadt, deren Hotel in Bad Kissingen

übernommen. Derselbe führt es in streng ritueller Weise fort und ist das

Hotel nun das ganze Jahr geöffnet." |

Der Chief-Rabbi von London - Dr. Hermann Adler - ist in Bad Kissingen zur Kur

und besucht von hier aus Bad Homburg (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1901: "Homburg

v.d.H., 27. August (1901). Der Chief-Rabbi von London, Herr Dr.

Hermann Adler, der in Kissingen zur Kur weilte, ist hierher geeilt, um

seine Schwester, Frau Kommerzienrat Israel, die hier erkrankte, zu

besuchen. Als er morgens am Brunnen erschien, bemerkte ihn der König von

England, ging auf ihn zu und begrüßte ihn auf das Herzlichste. Dr. Adler

erbat sich eine Audienz und verweilte darauf am Nachmittage längere Zeit

bei dem Könige in dessen Hotel" Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1901: "Homburg

v.d.H., 27. August (1901). Der Chief-Rabbi von London, Herr Dr.

Hermann Adler, der in Kissingen zur Kur weilte, ist hierher geeilt, um

seine Schwester, Frau Kommerzienrat Israel, die hier erkrankte, zu

besuchen. Als er morgens am Brunnen erschien, bemerkte ihn der König von

England, ging auf ihn zu und begrüßte ihn auf das Herzlichste. Dr. Adler

erbat sich eine Audienz und verweilte darauf am Nachmittage längere Zeit

bei dem Könige in dessen Hotel" |

Zum Tod

von Dina Ehrenreich geb. Lonnerstädter (1901)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

19. Dezember 1901: "Bad Kissingen. Am Rosch Chodesch Kislew (= 12.

November 1901) hat die in weitesten Kreisen rühmlichst bekannte Frau Dina

Ehrenreich ihre letzte Ruhe gefunden. Sie war die Gattin des leider

vor zehn Jahren so früh verstorbenen jüdischen Gemeindelehrers, des

Herrn E. (= Eliezer Lazarus) Ehrenreich. Sie hat es aufs Beste verstanden, ein echt

jüdisches Haus zu führen, nachdem sie im elterlichen Hause als

Tochter des ausgezeichneten Lehrers und Rabbiners Mordechai

Lonnerstädter - Gott vermehre seine Tage und Jahre - in Veitshöchheim

bei Würzburg, ein so herrliches Beispiel vor sich gesehen hatte, und mit

reichem jüdischen Wissen in die Ehe getreten war. Viel, viel musste die

Dahingeschiedene in ihrem Leben ertragen. Sie musste in den besten Jahren

den teuren Gatten verlieren, mit dem sie in harmonischer Ehe so viel Gutes

in ihrer Gemeinde gewirkt hatte. Zwei Söhne sind der Verewigten gestorben.

All das vermochte sie nicht niederzudrücken und gab ihrer Gottesfurcht

nur neue Nahrung. Mit doppelter Energie und Gewissenhaftigkeit war sie nun

allein darauf bedacht, ihre Kindern in Tora und Gottesfurcht zu

erziehen. Ihr Restaurant, das sie seinerzeit gemeinsam mit ihrem Gatten

auf Veranlassung von Frau Dr. J. Hildesheimer begründet, hat sie aus

kleinen Anfängen zu einem mustergültigen Hotel emporgehoben. Es ist

überflüssig, ein Wort über dessen Bedeutung anzufügen, nachdem es in

der jüdischen Welt einen so ausgezeichneten Ruf genießt. In diesem

Berufe hat Frau Ehrenreich ihren Wohltätigkeitssinn reichlich betätigt

an Armen jeder Konfession, ohne dass die Öffentlichkeit, bis nach ihrem

Tode, viel davon erfahren hätte. Für die Gesamtheit wirkte sie ebenso

energisch, trotz ihrer vielen, häuslichen Pflichten, als Mitglied des

'Jüdischen Frauenvereins'. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

19. Dezember 1901: "Bad Kissingen. Am Rosch Chodesch Kislew (= 12.

November 1901) hat die in weitesten Kreisen rühmlichst bekannte Frau Dina

Ehrenreich ihre letzte Ruhe gefunden. Sie war die Gattin des leider

vor zehn Jahren so früh verstorbenen jüdischen Gemeindelehrers, des

Herrn E. (= Eliezer Lazarus) Ehrenreich. Sie hat es aufs Beste verstanden, ein echt

jüdisches Haus zu führen, nachdem sie im elterlichen Hause als

Tochter des ausgezeichneten Lehrers und Rabbiners Mordechai

Lonnerstädter - Gott vermehre seine Tage und Jahre - in Veitshöchheim

bei Würzburg, ein so herrliches Beispiel vor sich gesehen hatte, und mit

reichem jüdischen Wissen in die Ehe getreten war. Viel, viel musste die

Dahingeschiedene in ihrem Leben ertragen. Sie musste in den besten Jahren

den teuren Gatten verlieren, mit dem sie in harmonischer Ehe so viel Gutes

in ihrer Gemeinde gewirkt hatte. Zwei Söhne sind der Verewigten gestorben.

All das vermochte sie nicht niederzudrücken und gab ihrer Gottesfurcht

nur neue Nahrung. Mit doppelter Energie und Gewissenhaftigkeit war sie nun

allein darauf bedacht, ihre Kindern in Tora und Gottesfurcht zu

erziehen. Ihr Restaurant, das sie seinerzeit gemeinsam mit ihrem Gatten

auf Veranlassung von Frau Dr. J. Hildesheimer begründet, hat sie aus

kleinen Anfängen zu einem mustergültigen Hotel emporgehoben. Es ist

überflüssig, ein Wort über dessen Bedeutung anzufügen, nachdem es in

der jüdischen Welt einen so ausgezeichneten Ruf genießt. In diesem

Berufe hat Frau Ehrenreich ihren Wohltätigkeitssinn reichlich betätigt

an Armen jeder Konfession, ohne dass die Öffentlichkeit, bis nach ihrem

Tode, viel davon erfahren hätte. Für die Gesamtheit wirkte sie ebenso

energisch, trotz ihrer vielen, häuslichen Pflichten, als Mitglied des

'Jüdischen Frauenvereins'.

Von der tiefen Trauer um ihren Heimgang gab die große Teilnahme an ihrer

Bestattung beredten Ausdruck. Mit Rücksicht auf den Rosch Chodesch

(Monatsbeginn) mussten die Herren Dr. Tachauer - Würzburg und

Distrikts-Rabbiner Dr. Stein Schweinfurt, am Grabe selbst von einem

würdigenden Nachrufe absehen. Herr Dr. Stein hat dann während der

Trauerwoche im Trauerhause in innigen Worten ein Lebensbild der

Verstorbenen gezeichnet und der großen Trauer um sie Ausdruck

verliehen. Möge der Allgütige der alten Mutter, den Geschwistern

und den Kindern der frommen Verstorbenen Trost verleihen und ihnen die

Kraft geben, den schweren Verlust zu ertragen, und möge ihr Andenken den

Kindern, die ganz in ihrem Sinne fortleben und wirken, zum Segen

gereichen." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. November 1901:

"Anlässlich des leider so früh erfolgten Heimgangs unserer

geliebten Mutter sind uns so zahlreiche Beweise aufrichtiger Teilnahme

geworden, dass es uns unmöglich ist, jedem Einzelnen, wie wir es wohl

möchten, zu danken. Deshalb bitten wir an dieser Stelle unseren innigen

Dank entgegen zu nehmen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. November 1901:

"Anlässlich des leider so früh erfolgten Heimgangs unserer

geliebten Mutter sind uns so zahlreiche Beweise aufrichtiger Teilnahme

geworden, dass es uns unmöglich ist, jedem Einzelnen, wie wir es wohl

möchten, zu danken. Deshalb bitten wir an dieser Stelle unseren innigen

Dank entgegen zu nehmen.

Bad Kissingen, 21. November 1901. Geschwister Ehrenreich". |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16.

Dezember 1901: "Bad Kissingen. Hôtel Ehrenreich. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16.

Dezember 1901: "Bad Kissingen. Hôtel Ehrenreich.

Durch verschiedene Anfragen sehen wir uns veranlasst, unsere werten

Gäste und Bekannten ergebenst mitzuteilen, dass wir das von unseren

Eltern - seligen Andenkens - dahier betriebene Restaurant in

derselben, streng religiösen Weise weiterführen werden. Wir danken für

das unseren seligen Eltern entgegengebrachte Vertrauen und bitten,

dasselbe auch auf uns übertragen zu wollen. Hochachtend! Geschwister

Ehrenreich". |

Erinnerung

an die Kurgäste Martha und Milly Rawitscher sowie Frau R. Kosack (1905)

Hinweis auf den Augenarzt Dr.

Ludwik Zamenhof, Schöpfer des

Esperanto (1911 zur Kur in Bad Kissingen)

(Hinweis von Roland Schnell, Zamenhofs

Blog )

Der Augenarzt Dr. Ludwik Leizer Zamenhof (1859-1917)

war im Juli 1911 erstmals zur Kur in Bad Kissingen. Damals war er im

Gästehaus Franconia untergebracht. Er war der Schöpfer des Esperanto:

1887 hatte er in Warschau eine Broschüre mit den Grundlagen dieser

Kunstsprache vorgestellt. An ihn erinnert seit 1991 in Bad Kissingen der

"Esperanto-Platz" beim ehemaligen Gästehaus Franconia an der

Ecke Schonbornstraße/südliche Bismarckstraße. Der Augenarzt Dr. Ludwik Leizer Zamenhof (1859-1917)

war im Juli 1911 erstmals zur Kur in Bad Kissingen. Damals war er im

Gästehaus Franconia untergebracht. Er war der Schöpfer des Esperanto:

1887 hatte er in Warschau eine Broschüre mit den Grundlagen dieser

Kunstsprache vorgestellt. An ihn erinnert seit 1991 in Bad Kissingen der

"Esperanto-Platz" beim ehemaligen Gästehaus Franconia an der

Ecke Schonbornstraße/südliche Bismarckstraße.

vgl.Artikel vom 18. Juli 2011 in der "Main-Post": "Der

Esperanto-Erfinder war Kurgast in Bad Kissingen". Link

zum Artikel.

Link zu dem oben eingestellten Foto

von Dr. Ludwig und Klara Zamenhof in Bad Kissingen (Esperanto-Muzeo).

vgl. auch Wikipedia-Artikel

zu Dr. Zamenhof. |

D. Karpfen, Gründer des jüdischen Restaurants Neptun in Bad Kissingen,

eröffnet auch in Worms ein koscheres Hotel und Restaurant

(1912)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar

1912: "Allgemeine Mitteilungen Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar

1912: "Allgemeine Mitteilungen

Worms, wegen seiner historischen jüdischen

Stätten das Strebziel so vieler Touristen, hat endlich ein modernes

jüdisches Hotel-Restaurant erhalten. Herr D. Karpfen, der Gründer

desselben, erwarb sich in seiner langjährigen Tätigkeit im Restaurant

Beermann - Reichenhall

seine fachmännischen Kenntnisse und gründete dann das Restaurant Neptun in

Kissingen, das sich in kurzer Zeit

einen glänzenden Ruf erwarb." |

Stiftung einer aus Odessa stammenden jüdischen Frau und ihre Beisetzung im

jüdischen Friedhof Bad Kissingen (1913)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

5. September 1913: "Bad Kissingen, 29. August (1913).

Eine aus Odessa stammende jüdische Frau testiert die Zinsen ihres

1.600.000 Frank betragenden Vermögens für Kurzwecke mit der Bestimmung,

das 3/4 des Ertrages jüdischen, 1/4 christlichen Kurbedürftigen zukommen

sollte. Vor dreißig Jahren hatte die Frau in Kissingen die einzige

Tochter verloren. Auf einer Erholungsreise war die Frau im Winter zu Genf

plötzlich verstorben und auf dem kommunalen Friedhofe beigesetzt worden.

In dem Testamente hatte die Verstorbene den Wunsch ausgedrückt, an der