|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zur Seite über die jüdische Geschichte in

Tübingen / Geschichte der Synagoge in Tübingen

Tübingen (Universitäts-

und Kreisstadt, Baden-Württemberg)

Texte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Tübingen wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Es konnten noch nicht alle Texte abgeschrieben und

gegebenenfalls kommentiert werden. Zum Lesen in diesem Fall bitte die Textabbildung

anklicken.

Übersicht:

Allgemeine

Beitrage und Mitteilungen

Artikel über die jüdische Geschichte in Wankheim und die Entstehung der

jüdischen Gemeinde in Tübingen (1915)

Artikel in der

Zeitschrift "Das jüdische Echo" vom 8. April 1915: "Aus der

Geschichte der württembergischen Judenheit Artikel in der

Zeitschrift "Das jüdische Echo" vom 8. April 1915: "Aus der

Geschichte der württembergischen Judenheit

Entstehung der Gemeinde Tübingen.

Die israelitische Gemeinde Wankheim,*)

aus der die israelitische Gemeinde Tübingen hervorgegangen ist,

datiert seit etwa anno 1775, in welcher Zeit Israeliten aus

Braunsbach, dem Schwarzwald und

namentlich Hohenzollern (wo die Juden unter gar vielen kleinen und

kleinlichen Bedrückungen zu seufzen hatten, wie zum Beispiel nur der älteste

Sohn gegen ein festgesetztes Entgelt heiraten durfte, während die Jüngeren

erst mit dem Eintritt in das, ich glaube 35. Lebensjahr mit dieser Erlaubnis

beglückt wurden) von dem damaligen Grundherrn Wankheims, Freiherrn von

Saint-Andre die Genehmigung zur Niederlassung erhielten. Ihnen folgten bald

weitere Familien nach, bis sich eine kleine, arme, dürftige Gemeinde

bildete.

Arm und dürftig deshalb, weil sie mit Lasten und Abgaben in überreichem Maße

gesegnet war; außerdem musste jedes Familienoberhaupt dem Gutsherrn jährlich

12 fl. Schutzgeld zahlen. Nichtsdestoweniger wurde, obwohl von keiner Seite

irgendein Zuschuss gewährt wurde, in einem gemieteten Lokal ein Betsaal

hergerichtet und ein Vorsänger angestellt, der auch den Kindern

Religionsunterricht zu erteilen hatte.

Für den Begräbnisplatz sorgte der

Gutsherr, dem aber für jeden Sterbefall eine Gebühr zu entrichten war, und

zwar für einen Erwachsenen 2 fl., für ein Kind 1 fl. Erst im Jahre 1845 ging

der Friedhof an die israelitische Gemeinde über.

Gemäß dem Erlass von 1828 und 1832 wurde die Gemeinde

Wankheim (-Tübingen-Dußlingen) dem

Rabbinat Mühringen unterstellt.

Nunmehr begnügte sie sich nicht mehr mit dem Betsaal, der an hohen Festtagen

so wie so die Anzahl der Beter nicht fassen konnte (unter welchem Übel zum

Beispiel die jetzige Tübinger Synagoge gewiss nicht leidet) und machte es

mit großen Opfern und Kollekte möglich, an den Bau eines Gotteshauses zu

gehen, das auch im Jahre 1835 durch den damals zuständigen Rabbiner,

späteren Kirchenrat Herrn Dr. Wassermann eingeweiht wurde.

Nachdem sich durch die 1848er Revolution die namentlich uns Juden

einengenden Fesseln etwas gelockert hatten, verzogen viele Familien nach

Tübingen, Reutlingen, Nürtingen,

Stuttgart, Regensburg und so kam

es, dass die Gemeinde Wankheim bis auf einige Familien herabsank.

Die Stadt Tübingen, deren Pflaster seit der Universitätsgründung

(1477) von keines Juden Fuß mehr entweiht war, öffnete ihnen seine Tore

ebenfalls erst nach dem Sturmjahr 1848, und zwar erhielt als erster

Zuzugsrecht Herr Leopold Hirsch (Vater des jetzt noch in Tübingen lebenden

Herrn Gustav Hirsch, der in seiner 48jährigen Tätigkeit als

Gemeindevorsteher sich um das Gemeindeleben sehr verdient gemacht hat), dem

erst nach mehr als zehnjähriger Pause weitere jüdische Familien aus Wankheim

nachfolgten.

Im Jahre 1882 stellte sich, nach vielen Anstrengungen der Kirche gegenüber

der Oberkirchenbehörde, an denen besagter Herr G. Hirsch hervorragenden

Anteil nahm, die Gemeinde auf eigene Füße durch den Bau einer Synagoge, zu

der Utensilien aus dem Gotteshaus der Muttergemeinde verwendet wurden, mit

Zweigfilialen in Reutlingen und neuerdings auch

Rottenburg, welch ersterer ein

dem eben beschriebenen analoger Werdegang zu prophezeien sein dürfte.

Als Lehrer haben seitdem in Tübingen gewirkt: Thalmann, Ehrlich,

Kann, Marx, Strauß, Gideon, Adler, Pollak, Lehrmann. Kuno Lehrmann."

*) Das Dörfchen Wankheim liegt eine Stunde Wegs von Tübingen entfernt. |

In Tübingen darf immer noch kein Jude wohnen (1850)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1850: "Tübingen, im

November (1850). Ich befinde mich hier im Württemberger Land, in welchem

in diesem Augenblicke wenigstens noch die deutschen Grundrechte geltend

sind, in welchem, was noch viel mehr sagen will, die Duldung und

Gleichberechtigung seit langer Zeit schöne Triumphe gefeiert, tief

gewurzelt hat. Und gerade in Tübingen werde ich daran erinnert, dass der

gerühmte Geist der Neuzeit noch lange Zeit nicht überall im deutschen

Vaterland zur Herrschaft gelangt ist, dass nicht bloß im großen 'Vaterland des Deutschen', sondern in kleinem Lande dicht

nebeneinander der verschiedenste Geist sich betätigt. Wie nahe ist

Stuttgart der Universitätsstadt Tübingen – und welch anderer Geist

wehet an beiden Orten! In Stuttgart kaum eine Spur von Religionshass noch,

und in Tübingen – darf noch heute kein Jude wohnen. Er darf gesetzlich

wohl, aber faktisch darf er es nicht wagen, ich glaube, die Stadt stünde

auf. Nein, in einem nahen Dorfe müssen sie wohnen (sc. Wankheim), und so

beschwerlich dies für Beide ist, für die Juden und die Tübinger, es

muss so sein. Welch dichte Finsternis herrscht hier in den Köpfen des

Volkes in dieser Beziehung noch, auf welche Hindernisse stößt die

Besserung noch, als ob noch Jahrhunderte dazu gehören möchten. Sie liegt

Tübingen im gesegneten Württemberg wie eine Insel des Religionshasses

– aber schade, dass es nicht einmal die einzige Insel da ist. Ein Stück

Spanien und Neapel mitten in Deutschland." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1850: "Tübingen, im

November (1850). Ich befinde mich hier im Württemberger Land, in welchem

in diesem Augenblicke wenigstens noch die deutschen Grundrechte geltend

sind, in welchem, was noch viel mehr sagen will, die Duldung und

Gleichberechtigung seit langer Zeit schöne Triumphe gefeiert, tief

gewurzelt hat. Und gerade in Tübingen werde ich daran erinnert, dass der

gerühmte Geist der Neuzeit noch lange Zeit nicht überall im deutschen

Vaterland zur Herrschaft gelangt ist, dass nicht bloß im großen 'Vaterland des Deutschen', sondern in kleinem Lande dicht

nebeneinander der verschiedenste Geist sich betätigt. Wie nahe ist

Stuttgart der Universitätsstadt Tübingen – und welch anderer Geist

wehet an beiden Orten! In Stuttgart kaum eine Spur von Religionshass noch,

und in Tübingen – darf noch heute kein Jude wohnen. Er darf gesetzlich

wohl, aber faktisch darf er es nicht wagen, ich glaube, die Stadt stünde

auf. Nein, in einem nahen Dorfe müssen sie wohnen (sc. Wankheim), und so

beschwerlich dies für Beide ist, für die Juden und die Tübinger, es

muss so sein. Welch dichte Finsternis herrscht hier in den Köpfen des

Volkes in dieser Beziehung noch, auf welche Hindernisse stößt die

Besserung noch, als ob noch Jahrhunderte dazu gehören möchten. Sie liegt

Tübingen im gesegneten Württemberg wie eine Insel des Religionshasses

– aber schade, dass es nicht einmal die einzige Insel da ist. Ein Stück

Spanien und Neapel mitten in Deutschland." |

Der Stadtrat muss einem jüdischen

Mann das Bürgerrecht verleihen (1852)

Anmerkung: Es ging um die Niederlassung des Wankheimer Synagogenvorstehers

Leopold Hirsch, der 1859 die Firma Leopold Hirsch, Herrenkonfektion, in der

Kronenstraße 6 in Tübingen begründete. Sein Sohn war Gustav Hirsch (geb. 1848 in

Wankheim, gest. 1933 in Tübingen), der später Mitglied des Tübinger

Bürgervereins und zugleich dessen Schriftführer und Kassier war.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September 1852: "Der

demokratische Stadtrat von Tübingen wurde von der königlichen Regierung

gezwungen, einem Israeliten das Bürgerrecht zu verleihen, jetzt

verweigert derselbe die Bürgeraufnahme dessen Kindern. Solche Humanitätsbeweise

liberaler Stadträte hat Württemberg vielseitig aufzuweisen." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September 1852: "Der

demokratische Stadtrat von Tübingen wurde von der königlichen Regierung

gezwungen, einem Israeliten das Bürgerrecht zu verleihen, jetzt

verweigert derselbe die Bürgeraufnahme dessen Kindern. Solche Humanitätsbeweise

liberaler Stadträte hat Württemberg vielseitig aufzuweisen." |

Einladungen zum Universitätsjubiläum an Vertreter des Israelitischen Oberrates

und des Württembergischen Rabbinervereins (1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1927: "Stuttgart. Tübinger

Universitätsjubiläum. Auf Einladung des Senates der Universität Tübingen

haben als Vertreter des Israelitischen Oberrates Regierungsrat Dr.

Nördlinger und als Vertreter des Württembergischen Rabbinervereins

Stadtrabbiner Dr. Rieger an den Festlichkeiten als Ehrengäste teilgenommen." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1927: "Stuttgart. Tübinger

Universitätsjubiläum. Auf Einladung des Senates der Universität Tübingen

haben als Vertreter des Israelitischen Oberrates Regierungsrat Dr.

Nördlinger und als Vertreter des Württembergischen Rabbinervereins

Stadtrabbiner Dr. Rieger an den Festlichkeiten als Ehrengäste teilgenommen." |

Vortrag vor der Ortsgruppe des Württembergischen Frauentierschutzvereins über

das Schächten (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1931: |

Auf Antrag der Nationalsozialisten soll "Juden und Fremdrassigen" der

Zutritt zum städtischen Freibad verboten werden (1933)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1933: |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1893 /

1934

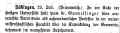

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893: "Universitätsstadt

Tübingen. Die hiesige israelitische Religionslehrer-, Vorbeter-

& Schächterstelle soll durch einen tüchtigen, geprüften, militärfreien,

ledigen Mann zum 15. Mai dieses Jahres besetzt werden. Bewerber wollen

sich sofort zur Einleitung des Weiteren unter Beischluss von Zeugnissen

wenden an das Israelitische Kirchenvorsteheramt." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893: "Universitätsstadt

Tübingen. Die hiesige israelitische Religionslehrer-, Vorbeter-

& Schächterstelle soll durch einen tüchtigen, geprüften, militärfreien,

ledigen Mann zum 15. Mai dieses Jahres besetzt werden. Bewerber wollen

sich sofort zur Einleitung des Weiteren unter Beischluss von Zeugnissen

wenden an das Israelitische Kirchenvorsteheramt." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1934: "Wir suchen

a) für die Israelitische Religionsgemeinde Tübingen zu sofortigem

Antritt möglichst einen auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung des

Berufsbeamtentums (BBG) zur Ruhe gesetzten Vorbeter und Religionslehrer

(liberal). Gewährt wird eine Zulage, durch die die vollen Bezüge eines

Beamten der zuständigen Besoldungsgruppe abzüglich der besonderen württembergischen

Kürzung erreicht werden… Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1934: "Wir suchen

a) für die Israelitische Religionsgemeinde Tübingen zu sofortigem

Antritt möglichst einen auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung des

Berufsbeamtentums (BBG) zur Ruhe gesetzten Vorbeter und Religionslehrer

(liberal). Gewährt wird eine Zulage, durch die die vollen Bezüge eines

Beamten der zuständigen Besoldungsgruppe abzüglich der besonderen württembergischen

Kürzung erreicht werden…

Meldungen sind unter Beifügung eines Lebenslaufes und beglaubigten

Zeugnisabschriften bis zum 28. Juni einzureichen beim Oberrat der

Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, Stuttgart, Königstraße

82." |

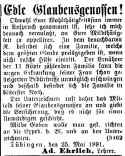

Spendenaufruf des Lehrers Ad. Ehrlich (1891)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1891: "Edle

Glaubensgenossen! Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1891: "Edle

Glaubensgenossen!

Obwohl Euer Wohltätigkeitssinn immer in Anspruch

genommen ist, sehe ich mich dennoch veranlasst, an Eure Mildtätigkeit zu

appellieren. In dem benachbarten R. befindet sich eine Familie, welche dem

größten Elende preisgegeben ist, wenn nicht rasche Hilfe eintritt. Der

Ernährer der 11 Köpfe zählenden Familie kann die wegen Erkrankung

seiner Frau schon gesteigerten Bedürfnisse unmöglich erschwingen und

deshalb befindet sich die Familie in bitterster Not.

Der Unterzeichnete ruft daher das Mitleid seiner Glaubensgenossen an und

gibt die Versicherung, dass es nicht für einen Unwürdigen geschieht.

Milde Gaben wolle man gefälligst richten an die Expedition dieses Blattes

und an den Unterzeichneten.

Tübingen, den 25. Mai 1891. Ad. Ehrlich, Lehrer." |

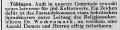

Zum Tod von Lehrer Leopold Polack (1923, Lehrer

in Tübingen 1914-1923)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923:

"Tübingen, 16. Juli (1923). Am Freitag wurde auf dem Friedhof

Wankheim (nicht: Werkheim) (bei Tübingen) der Lehrer der

Tübinger Gemeinde, L. Pollak, zu Grabe getragen. Ein echter Jehudi ist

mit ihm gestorben, der in vierzigjähriger Tätigkeit, kurze Zeit in bayrischen

Gemeinden, dann 26 Jahre in Olnhausen

(bei Heilbronn) und zuletzt neun Jahre in Tübingen das Banner des

toratreuen Judens hochgehalten und Generationen in diesem Geiste erzogen

hat. Was er am letzten Orte seiner Wirksamkeit in anders gesinnter

Umgebung für Schechita und Religionsunterricht getan hat, kann nicht

genug gerühmt werden; selbst in den kranken Tagen hat er seine Schüler

in seinem Hause mit der Lehre Gottes bekannt gemacht. Seine Beerdigung

legte durch die übergroße Beteiligung noch einmal Zeugnis für seine

Leistungen ab; kurz, wegen des nahenden Sabbats, sprachen der

Bezirksrabbiner Herr Dr. Schweizer (Horb),

als Vertreter des Kirchenvorsteheramtes der israelitischen Gemeinde

Tübingen Herr Rechtsanwalt Dr. Katz, im Auftrage der Nachbargemeinde Hechingen

Herr Lehrer Schmalzbach, als Vertreter des württembergischen Lehrerverbandes

Herr Lehrer Rothschild, Esslingen.

Herr Rabbiner Posner widmete dem Verstorbenen kurz vor Schabbat-Eingang

warme Worte der tiefsten Verehrung und Hochschätzung. Als die letzten Schollen

das Grab deckten, zog fast der Monat Aw ein und die Kinder kehrte

ohne Aw (= Vater) an die leere Stätte ihres Elternhauses zurück.

Möge Gott ihnen und der betrübten Witwe beistehen. Seine Seele

sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923:

"Tübingen, 16. Juli (1923). Am Freitag wurde auf dem Friedhof

Wankheim (nicht: Werkheim) (bei Tübingen) der Lehrer der

Tübinger Gemeinde, L. Pollak, zu Grabe getragen. Ein echter Jehudi ist

mit ihm gestorben, der in vierzigjähriger Tätigkeit, kurze Zeit in bayrischen

Gemeinden, dann 26 Jahre in Olnhausen

(bei Heilbronn) und zuletzt neun Jahre in Tübingen das Banner des

toratreuen Judens hochgehalten und Generationen in diesem Geiste erzogen

hat. Was er am letzten Orte seiner Wirksamkeit in anders gesinnter

Umgebung für Schechita und Religionsunterricht getan hat, kann nicht

genug gerühmt werden; selbst in den kranken Tagen hat er seine Schüler

in seinem Hause mit der Lehre Gottes bekannt gemacht. Seine Beerdigung

legte durch die übergroße Beteiligung noch einmal Zeugnis für seine

Leistungen ab; kurz, wegen des nahenden Sabbats, sprachen der

Bezirksrabbiner Herr Dr. Schweizer (Horb),

als Vertreter des Kirchenvorsteheramtes der israelitischen Gemeinde

Tübingen Herr Rechtsanwalt Dr. Katz, im Auftrage der Nachbargemeinde Hechingen

Herr Lehrer Schmalzbach, als Vertreter des württembergischen Lehrerverbandes

Herr Lehrer Rothschild, Esslingen.

Herr Rabbiner Posner widmete dem Verstorbenen kurz vor Schabbat-Eingang

warme Worte der tiefsten Verehrung und Hochschätzung. Als die letzten Schollen

das Grab deckten, zog fast der Monat Aw ein und die Kinder kehrte

ohne Aw (= Vater) an die leere Stätte ihres Elternhauses zurück.

Möge Gott ihnen und der betrübten Witwe beistehen. Seine Seele

sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

| |

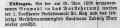

Traueranzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923: "Statt

besonderer Anzeige! Am 28. Tammus verschied nach längerem, in großer

Geduld ertragenem Leiden, mein lieber Gatte, unser fürsorglicher guter

Vater, Schwiegervater, Bruder und Schwager, der Lehrer und Vorsänger Leopold

Pollak im noch nicht vollendeten 65. Lebensjahre. Traueranzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923: "Statt

besonderer Anzeige! Am 28. Tammus verschied nach längerem, in großer

Geduld ertragenem Leiden, mein lieber Gatte, unser fürsorglicher guter

Vater, Schwiegervater, Bruder und Schwager, der Lehrer und Vorsänger Leopold

Pollak im noch nicht vollendeten 65. Lebensjahre.

Pauline Pollak geb. Heidelberger. Tübingen, im Aw 5683 - Juli 1923.

Die Beerdigung hat bereits stattgefunden." |

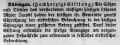

Entlassungsfeier der Religionsschüler in der Synagoge

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1928: |

Religionsoberlehrer

Wochenmark hat sein Doktorexamen abgelegt (1933)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1933: |

Ergänzender Hinweis: In der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1932 findet sich ein Artikel von

Religionsoberlehrer Wochenmark zum Thema "Weshalb Luther ein Judenfeind

wurde":

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pagetext/4907494?query=Tübingen

Religionsoberlehrer Dr. Wochenmark bietet einen hebräischen Sprachkurs an

(1933)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1933: |

Religionsoberlehrer Dr. Josef Wochenmark besteht die pädagogische

Staatsprüfung (1934)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1934: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1934: |

Hauptlehrer a.D. Zivi ist Nachfolger für

Religionsoberlehrer Dr. Wochenmark - Vortrag von Lucie Levi über Henriette Herz

und ihren Kreis (1935)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1935: "Tübingen.

Religions-Oberlehrer Dr. Wochenmark hat in Hauptlehrer a. D. Zivi

einen Nachfolger gefunden, der für die Wahrung jüdischer Belange ebenso

fleißig eintritt. Auf Anregung der Gemeinde findet jeden zweiten

Sabbath-Ausgang ein Bibelabend statt, an dem sich die Gemeinde fast

vollzählig beteiligt. Auch Reutlinger Gäste nehmen an ihm teil. Die Frauen

der Gemeinde halten sich zu einer Arbeitsgemeinschaft über Werke moderner

jüdischer Dramatiker zusammengeschlossen. - Sehr dankbar wurde ein

wertvoller Vortrag von Frau Lucie Levi (Stuttgart) über Henriette Herz und

ihren Kreis aufgenommen. All das zeigt, dass auch in Tübingen reges

jüdisches Leben pulsiert und wach gehalten wird." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1935: "Tübingen.

Religions-Oberlehrer Dr. Wochenmark hat in Hauptlehrer a. D. Zivi

einen Nachfolger gefunden, der für die Wahrung jüdischer Belange ebenso

fleißig eintritt. Auf Anregung der Gemeinde findet jeden zweiten

Sabbath-Ausgang ein Bibelabend statt, an dem sich die Gemeinde fast

vollzählig beteiligt. Auch Reutlinger Gäste nehmen an ihm teil. Die Frauen

der Gemeinde halten sich zu einer Arbeitsgemeinschaft über Werke moderner

jüdischer Dramatiker zusammengeschlossen. - Sehr dankbar wurde ein

wertvoller Vortrag von Frau Lucie Levi (Stuttgart) über Henriette Herz und

ihren Kreis aufgenommen. All das zeigt, dass auch in Tübingen reges

jüdisches Leben pulsiert und wach gehalten wird." |

Berichte aus

dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Neuwahl in

das Vorsteheramt (1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1927: |

Jahresversammlung

der Ortsgruppe des Centralvereins (1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1927: |

Vortrag mit Lehrer Spier aus Haigerloch zu "Judentum und

Friedensidee" (1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. März 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. März 1927: |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über Moses Mendelssohn (1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1928: |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Familie und Politik"

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1928: |

Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Central-Vereins

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Mai 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Mai 1928: |

Vortragsabend

mit Oberlehrer Wochenmark über Walter Rathenau (1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1928: |

Mendelssohn-Gedenkfeier

in der Gemeinde (1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1929: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1929: |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Gegenwartsfragen der

jüdischen Frau" (1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1929: "Tübingen. Am 20. Oktober

hielt die erste Vorsitzende des württembergischen hohenzollerischen

Landesverbandes des jüdischen Frauenbundes, Frau Else Bergmann,

Laupheim, im Frauenverein

Tübingen-Reutlingen einen Vortrag über Gegenwartsfragen der jüdischen Frau.

Sie behandelte die Fragen der Erziehung, Berufswahl, Berufsbildung und

Berufstätigkeit des jüdischen Mädchens und wies besonders auf die

Notwendigkeit hin, den jüdischen Mädchen eine gründliche Berufsausbildung

angedeihen zu lassen, da die wirtschaftlichen Verhältnisse selbst von der

verheiraten verheirateten Frau häufig mit Betätigung im Berufe des Mannes

erfordern und die Verheiratungsmöglichkeit sehr erschwert ist. Namentlich

empfahl die Rednerin die Ausbildung und berufliche Betätigung in der

Hauswirtschaft. Zu gemeindepolitischen Fragen übergehend, stellte die

Rednerin die Forderung des passiven Wahlrechts für die Frau in den

Gemeindevorsteherämtern und schilderte ihre Bedeutung für die religiöse neue

Belebung des Judentums. Sie unterstützte diese Ansicht durch Verlesung der

Schlussworte einer Ansprache des Rabbiners Dr. Baeck auf der Berliner

Jubiläumstagung des jüdischen Frauenbundes, worin gerade die religiöse

Bedeutung der jüdischen Frauenbewegung gekennzeichnet wird. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1929: "Tübingen. Am 20. Oktober

hielt die erste Vorsitzende des württembergischen hohenzollerischen

Landesverbandes des jüdischen Frauenbundes, Frau Else Bergmann,

Laupheim, im Frauenverein

Tübingen-Reutlingen einen Vortrag über Gegenwartsfragen der jüdischen Frau.

Sie behandelte die Fragen der Erziehung, Berufswahl, Berufsbildung und

Berufstätigkeit des jüdischen Mädchens und wies besonders auf die

Notwendigkeit hin, den jüdischen Mädchen eine gründliche Berufsausbildung

angedeihen zu lassen, da die wirtschaftlichen Verhältnisse selbst von der

verheiraten verheirateten Frau häufig mit Betätigung im Berufe des Mannes

erfordern und die Verheiratungsmöglichkeit sehr erschwert ist. Namentlich

empfahl die Rednerin die Ausbildung und berufliche Betätigung in der

Hauswirtschaft. Zu gemeindepolitischen Fragen übergehend, stellte die

Rednerin die Forderung des passiven Wahlrechts für die Frau in den

Gemeindevorsteherämtern und schilderte ihre Bedeutung für die religiöse neue

Belebung des Judentums. Sie unterstützte diese Ansicht durch Verlesung der

Schlussworte einer Ansprache des Rabbiners Dr. Baeck auf der Berliner

Jubiläumstagung des jüdischen Frauenbundes, worin gerade die religiöse

Bedeutung der jüdischen Frauenbewegung gekennzeichnet wird.

Die Versammlung nahm die vortrefflichen, mit Begeisterung vorgetragenen

Ausführungen mit großem Beifall auf. Besonders interessant gestaltete sich

dieser Vortragsabend dadurch, dass das Mitglied der Landesversammlung

Rechtsanwalt Dr. Hayum das Wort ergriff und in klarer und

instruktiver Weise die Frage des passiven Frauenwahlrecht für die

Kirchenvorsteherämter und ihre bisherige Behandlung auf den Tagungen der

Landesversammlung beleuchtete. Zum Schluss dankte die Vorsitzende des

Frauenvereins, Frau Karoline Löwenstein, der Referentin mit

herzlichen Worten." |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein "Über die neuen Lebensformen der

Frau" (1930)

|

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 26.

Januar hielt Frau Jella Lepman, Stuttgart, im Frauenverein

Tübingen-Reutlingen einen Vortrag 'Über die neuen Lebensformen der Frau'.

Sie beleuchtete in interessanten Ausführungen die neuen Aufgaben, welche die

Frau in den Lebenskreisen von Natur, Familie, Beruf und Öffentlichkeit zu

erfüllen hat. Stärkere Betätigung in allen ihren Lebenskreisen sei

notwendig, wobei aber ihr Leben und Wirken in der Familie Mittelpunkt

bleiben müsse. Dem Vortrag schloss sich eine Aussprache an, an der sich

stud. jur. H. Erlanger und Oberlehrer Wochenmark beteiligten." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 26.

Januar hielt Frau Jella Lepman, Stuttgart, im Frauenverein

Tübingen-Reutlingen einen Vortrag 'Über die neuen Lebensformen der Frau'.

Sie beleuchtete in interessanten Ausführungen die neuen Aufgaben, welche die

Frau in den Lebenskreisen von Natur, Familie, Beruf und Öffentlichkeit zu

erfüllen hat. Stärkere Betätigung in allen ihren Lebenskreisen sei

notwendig, wobei aber ihr Leben und Wirken in der Familie Mittelpunkt

bleiben müsse. Dem Vortrag schloss sich eine Aussprache an, an der sich

stud. jur. H. Erlanger und Oberlehrer Wochenmark beteiligten."

|

Purimfeier auf Einladung des Synagogenchors (1930)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 8. März

trafen sich die Gemeindemitglieder auf Einladung des Synagogenchors im

Sängerkranzsaal des Museums zu einer gemütlichen Purimfeier. Nach

einem von stud. iur. Walter Erlanger verfassten und von Frl. Ilse

Löwenstein vorgetragenen Prolog und einem von Frl. Stern

gespielten Musikstück von Chopin konnte die Vorsitzende, Frl. Weil

die zahlreich Erschienenen willkommen heilten. Ein Tanz 'Die Puppe', von

Frl. Lore Hirsch schloss sich an. Darauf lud die vorzügliche Musik zum Tanze

ein, dem von jung und alt bis fast vor Mitternacht gehuldigt wurde. Nun tat

sich das Nachtkabarett mit seinem vorzüglichen Konferenzier Rechtsanwalt Dr.

Heinz Hayum auf. Frl. Schäfer führte einen spanischen Tanz

vor, der mit großem Beifall aufgenommen wurde. so dass sie eine Dreingabe

geben musste. Die einzelnen Tänze wurden von Frau Paula Marx am

Flügel begleitet. Drei glänzend gespielte Sketches, die in den Hauptrollen

von Frl. cand. phil. Moses und den Herren Ludwig, Lothar, Viktor

und Egon Marx, in den Nebenrollen von Frl. Pollack, Frl. Stern

und Herrn Löwenstein gespielt wurden, beschlossen das Kabarett.

Natürlich fehlte auch nicht der lokale Teil, der von Ludwig Marx

verfasst und von Frl. Hayum ausgezeichnet vorgetragen wurde. Der

Beifall zeigte, dass der Synagogenchor den Gemeindemitgliedern einige

gemütliche Stunden geboten hatte. Rechtsanwalt Dr. Katz und

Religionsoberlehrer Wochenmark sprachen noch zum Schluss den Dank der

Anwesenden aus." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 8. März

trafen sich die Gemeindemitglieder auf Einladung des Synagogenchors im

Sängerkranzsaal des Museums zu einer gemütlichen Purimfeier. Nach

einem von stud. iur. Walter Erlanger verfassten und von Frl. Ilse

Löwenstein vorgetragenen Prolog und einem von Frl. Stern

gespielten Musikstück von Chopin konnte die Vorsitzende, Frl. Weil

die zahlreich Erschienenen willkommen heilten. Ein Tanz 'Die Puppe', von

Frl. Lore Hirsch schloss sich an. Darauf lud die vorzügliche Musik zum Tanze

ein, dem von jung und alt bis fast vor Mitternacht gehuldigt wurde. Nun tat

sich das Nachtkabarett mit seinem vorzüglichen Konferenzier Rechtsanwalt Dr.

Heinz Hayum auf. Frl. Schäfer führte einen spanischen Tanz

vor, der mit großem Beifall aufgenommen wurde. so dass sie eine Dreingabe

geben musste. Die einzelnen Tänze wurden von Frau Paula Marx am

Flügel begleitet. Drei glänzend gespielte Sketches, die in den Hauptrollen

von Frl. cand. phil. Moses und den Herren Ludwig, Lothar, Viktor

und Egon Marx, in den Nebenrollen von Frl. Pollack, Frl. Stern

und Herrn Löwenstein gespielt wurden, beschlossen das Kabarett.

Natürlich fehlte auch nicht der lokale Teil, der von Ludwig Marx

verfasst und von Frl. Hayum ausgezeichnet vorgetragen wurde. Der

Beifall zeigte, dass der Synagogenchor den Gemeindemitgliedern einige

gemütliche Stunden geboten hatte. Rechtsanwalt Dr. Katz und

Religionsoberlehrer Wochenmark sprachen noch zum Schluss den Dank der

Anwesenden aus." |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Die Bedeutung des Sabbats und

seine Geschichte" (1930)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1930: "Tübingen. Am 6. Mai

sprach Oberlehrer Wochenmark im 'Israelitischen Frauenverein

Tübingen-Reutlingen über 'Die Bedeutung des Sabbats und seine Geschichte'.

Er bezeichnete nach Hermann Cohen den Sabbat als den Schutzengel des

Judentums und zeigte, wie der Sabbat in der Vergangenheit tatsächlich für

die Juden ein Schutzengel gewesen. dass aber dieser Schutzengel in der

Gegenwart die Judenheit zu verlassen droht. Jüdischer Optimismus lässt aber

hoffen, wenigstens die wichtigsten Einrichtungen des Sabbats, seine

häusliche Feier und den öffentlichen Sabbatgottesdienst mit ihren

versittlichenden und erzieherischen Wirkungen neu beleben zu können. Denn

die Geschichte des Sabbats und des Sonntags zeigen, dass dieser den Sabbat

nicht ersetzen kann, dass vielmehr bis auf den heutigen Tag von

nichtjüdischer Seite erstrebt wird, die Ideen des Sabbats im Sonntag zu

verwirklichen. In der Diskussion führte stud. jur. Erlanger aus, dass die

bestehende Form des Sabbatgottesdienstes das Gemüt nicht mehr zu erfassen

imstande sei, und dass eine Reform des Gottesdienstes die Voraussetzung

dafür bilde, dass die Jugend mit größerer Teilnahme sich ihm zuwende." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1930: "Tübingen. Am 6. Mai

sprach Oberlehrer Wochenmark im 'Israelitischen Frauenverein

Tübingen-Reutlingen über 'Die Bedeutung des Sabbats und seine Geschichte'.

Er bezeichnete nach Hermann Cohen den Sabbat als den Schutzengel des

Judentums und zeigte, wie der Sabbat in der Vergangenheit tatsächlich für

die Juden ein Schutzengel gewesen. dass aber dieser Schutzengel in der

Gegenwart die Judenheit zu verlassen droht. Jüdischer Optimismus lässt aber

hoffen, wenigstens die wichtigsten Einrichtungen des Sabbats, seine

häusliche Feier und den öffentlichen Sabbatgottesdienst mit ihren

versittlichenden und erzieherischen Wirkungen neu beleben zu können. Denn

die Geschichte des Sabbats und des Sonntags zeigen, dass dieser den Sabbat

nicht ersetzen kann, dass vielmehr bis auf den heutigen Tag von

nichtjüdischer Seite erstrebt wird, die Ideen des Sabbats im Sonntag zu

verwirklichen. In der Diskussion führte stud. jur. Erlanger aus, dass die

bestehende Form des Sabbatgottesdienstes das Gemüt nicht mehr zu erfassen

imstande sei, und dass eine Reform des Gottesdienstes die Voraussetzung

dafür bilde, dass die Jugend mit größerer Teilnahme sich ihm zuwende." |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Selbständigkeit als Ziel der

Erziehung" (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1931: |

Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Central-Vereins (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1932:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1932: |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Die Mischehe im

Judentum" (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1932: |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Die jüdische Frau"

(1933)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1933: |

Vortrag im Israelitischen Frauenverein über eine

Palästina-Reise (1934)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. April 1934: "Tübingen. Am 18. März sprach Dr.

Heinz Hayum auf Veranlassung des Jüd. Frauenvereins in ausgezeichneter Weise

über die Eindrücke, die er auf einer Palästina-Reise gewonnen hatte. In

anschaulicher Schilderung entwarf der Redner ein Bild von Land und Leuten.

Er behandelte besonders das Problem der jüdischen Siedlung und zeigte durch

sachliche Kennzeichnung der klimatischen, wirtschaftlichen, politischen,

kulturellen und religiösen Verhältnisse die Schwierigkeiten auf, die der

nach Palästina auswandernde deutsche Jude berücksichtigen muss. Der Redner

betonte, dass für die Besiedlung des Landes nur derjenige in Frage kommen

dürfe, der seine ganze Lebenskraft für die Zukunft des jüdischen Volkes

einsetzen wolle. Die zahlreichen Anwesenden dankten für das Referat mit

lebhaftem Beifall." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. April 1934: "Tübingen. Am 18. März sprach Dr.

Heinz Hayum auf Veranlassung des Jüd. Frauenvereins in ausgezeichneter Weise

über die Eindrücke, die er auf einer Palästina-Reise gewonnen hatte. In

anschaulicher Schilderung entwarf der Redner ein Bild von Land und Leuten.

Er behandelte besonders das Problem der jüdischen Siedlung und zeigte durch

sachliche Kennzeichnung der klimatischen, wirtschaftlichen, politischen,

kulturellen und religiösen Verhältnisse die Schwierigkeiten auf, die der

nach Palästina auswandernde deutsche Jude berücksichtigen muss. Der Redner

betonte, dass für die Besiedlung des Landes nur derjenige in Frage kommen

dürfe, der seine ganze Lebenskraft für die Zukunft des jüdischen Volkes

einsetzen wolle. Die zahlreichen Anwesenden dankten für das Referat mit

lebhaftem Beifall." |

Vortrag mit Syndikus Dr. Julius Weil über den Central-Verein (1934)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1934: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1934: |

Vortrag

zum Purimfest mit Heinrich Frankfurter über Erez Israel sowie

Kinder-Purim-Feier (1935)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. April 1935: "Tübingen. Am Purimfest hielt

Heinrich Frankfurter einen sehr instruktiven Lichtbildervortrag über Erez

Israel, der sehr dankbar aufgenommen wurde. — Die Verunstaltung einer

Kinder-Purimfeier, die Hauptlehrer Zivi zu danken ist, war für unsere

Gemeinde etwas völlig Neues. Das Fest, bei dem so viel Schönes und Heiteres

geboten wurde, wurde durch die hervorragende Gastfreundschaft von Familie

Bernheim ermöglicht, der deshalb auch besonderer Dank gebührt." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. April 1935: "Tübingen. Am Purimfest hielt

Heinrich Frankfurter einen sehr instruktiven Lichtbildervortrag über Erez

Israel, der sehr dankbar aufgenommen wurde. — Die Verunstaltung einer

Kinder-Purimfeier, die Hauptlehrer Zivi zu danken ist, war für unsere

Gemeinde etwas völlig Neues. Das Fest, bei dem so viel Schönes und Heiteres

geboten wurde, wurde durch die hervorragende Gastfreundschaft von Familie

Bernheim ermöglicht, der deshalb auch besonderer Dank gebührt." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Dr. Hayum wird zum Obmann des Bürgerausschusses gewählt (1911)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 20. Januar

1911: "Stuttgart. In Laupheim wurde Direktor Julius Hirsch in den

Bürgerausschuss, dem er schon bisher als Obmann angehörte,

wiedergewählt und in Tübingen Rechtsanwalt Dr. Hayum zum Obmann des

Bürgerausschusses gewählt." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 20. Januar

1911: "Stuttgart. In Laupheim wurde Direktor Julius Hirsch in den

Bürgerausschuss, dem er schon bisher als Obmann angehörte,

wiedergewählt und in Tübingen Rechtsanwalt Dr. Hayum zum Obmann des

Bürgerausschusses gewählt." |

Gustav Hirsch wird zum israelitischen Kirchenvorsteher

wiedergewählt (1912)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Januar 1912: "Bei der am 29. vorigen Monats in Tübingen

vorgenommenen Wahl eines Kirchenvorstehers wurde das austretende Mitglied,

Herr Gustav Hirsch, mit allen abgegebenen Stimmen wiedergewählt.

Derselbe gehört seit 36 Jahren ununterbrochen dem Kollegium

an". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Januar 1912: "Bei der am 29. vorigen Monats in Tübingen

vorgenommenen Wahl eines Kirchenvorstehers wurde das austretende Mitglied,

Herr Gustav Hirsch, mit allen abgegebenen Stimmen wiedergewählt.

Derselbe gehört seit 36 Jahren ununterbrochen dem Kollegium

an". |

Stiftung der Söhne und Töchter des ehemaligen Lehrers

Maier Jacobi für die Tübinger Synagoge (1926)

Anmerkung: es handelt sich um Maier Jacobi (geb. 20.1.1827 in Aufhausen), der

21 Jahre lang Lehrer in Haigerloch war, anschließend 1878 mit seiner Familie

nach Tübingen zog, wo er als Kaufmann tätig war und am 19. Januar 1901

verstorben ist. Er war verheiratet mit Friederike geb. Hirsch aus Haigerloch

(geb. 9. April 1838 in Haigerloch, gest. 3. Juni 1925 in Tübingen). Die Tochter

Johanna (geb. 17. September 1861 in Haigerloch, gest. 5. Oktober 1845 in

England) heiratete am 8. Juli 1885 den Kaufmann Josef Hilb aus Haigerloch (geb.

18. Dezember 1851 in Haigerloch, gest. 13. Januar 1900 in

Ludwigsburg).

Quelle: J. Hahn: Jüdisches Leben in Ludwigsburg S. 406. L. Zapf: Die Tübinger

Juden S. 135-138.

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1926: "Tübingen. (Hochherzige

Stiftung). Die Söhne und Töchter des verstorbenen einstigen hiesigen

Lehrers Maier Jacobi haben der hiesigen israelitischen Gemeinde zwecks

Einrichtung der elektrischen Beleuchtung in der hiesigen Synagoge einen

größeren Betrag gestiftet. Dank dieser Stiftung erstrahlte die hiesige

Synagoge am vergangenen Pessachfeste zum erstenmale in festlicher

elektrischer Beleuchtung". Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1926: "Tübingen. (Hochherzige

Stiftung). Die Söhne und Töchter des verstorbenen einstigen hiesigen

Lehrers Maier Jacobi haben der hiesigen israelitischen Gemeinde zwecks

Einrichtung der elektrischen Beleuchtung in der hiesigen Synagoge einen

größeren Betrag gestiftet. Dank dieser Stiftung erstrahlte die hiesige

Synagoge am vergangenen Pessachfeste zum erstenmale in festlicher

elektrischer Beleuchtung". |

60. Geburtstag von Rechtsanwalt Dr. Hayum

(1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1927: |

75. Geburtstag von Adolf Dessauer (1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1927: |

80. Geburtstag von Fanny Liebmann, Witwe von Max Liebmann

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Juli 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Juli 1928: |

| |

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1928: |

Zum Tod von Lenchen Dessauer geb. Halle (1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1928: "Tübingen. Am Vortage des

Versöhnungsfestes wurde Frau Lenchen Dessauer geb. Halle unter großer

Beteiligung aus allen Kreisen der Bevölkerung Tübingens und der Umgegend auf

dem israelitischen Waldfriedhof bei Wankheim

zur letzten Ruhe gebettet. Die Verstorbene, eine ebenso kluge wie

bescheidene Frau, war als feingebildete hilfsbereite Persönlichkeit überall

hoch geachtet. In ihrer letztwilligen Verfügung hatte sie gewünscht, dass

die übliche Grabrede bei ihr nicht gehalten werde. Die schlichte Schilderung

ihres Lebens und ein deutsches Gebet brachten dafür dir Gefühle der

Verehrung und Dankbarkeit, die ihre Angehörigen wie ihre vielen Tübinger und

Stuttgarter Freunde für die Entschlafene hegten, zu ergreifendem Ausdruck." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1928: "Tübingen. Am Vortage des

Versöhnungsfestes wurde Frau Lenchen Dessauer geb. Halle unter großer

Beteiligung aus allen Kreisen der Bevölkerung Tübingens und der Umgegend auf

dem israelitischen Waldfriedhof bei Wankheim

zur letzten Ruhe gebettet. Die Verstorbene, eine ebenso kluge wie

bescheidene Frau, war als feingebildete hilfsbereite Persönlichkeit überall

hoch geachtet. In ihrer letztwilligen Verfügung hatte sie gewünscht, dass

die übliche Grabrede bei ihr nicht gehalten werde. Die schlichte Schilderung

ihres Lebens und ein deutsches Gebet brachten dafür dir Gefühle der

Verehrung und Dankbarkeit, die ihre Angehörigen wie ihre vielen Tübinger und

Stuttgarter Freunde für die Entschlafene hegten, zu ergreifendem Ausdruck." |

80. Geburtstag von Gustav Hirsch (1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1928: "Tübingen. Am 28.

Oktober dieses Jahres feiert Gustav Hirsch, das älteste Mitglied

unserer Gemeinde, den 80. Geburtstag. Gustav Hirsch, dessen Eltern als die

erste jüdische Familie im Jahre 1852 von

Wankheim nach Tübingen zogen, wurde im Jahre 1877 zum Vorsteher und 1878

zum ehrenamtlichen Gemeindepfleger der Gemeinde Wankheim-Tübingen gewählt

und bekleidete beide Ämter ununterbrochen, auch nachdem 1882 Wankheim in

eine Filial- und Tübingen in die Hauptgemeinde umgewandelt wurde, bis zum

Jahre 1925, wo das hohe Lebensalter ihn zwang, sich von der öffentlichen

Tätigkeit zurückzuziehen. Gustav Hirsch hat sich um die jüdische Gemeinde

Tübingen große Verdienste erworben. Er hat ihr seine Fähigkeiten und seine

Arbeitskraft jahrzehntelang in selbstloser Weise zur Verfügung gestellt. An

der Umwandlung der ursprünglichen Filialgemeinde Tübingen in die

Hauptgemeinde im Jahre 1882 sowie an dem in demselben Jahre erfolgten Bau

der Synagoge in Tübingen hatte er den hervorragendsten Anteil. So verkörpert

Gustav Hirsch ein halbes Jahrhundert Tübinger Gemeindegeschichte, und sein

80. Geburtstag wird nicht nur für ihn und seine Familie, sondern auch für

die ganze Gemeinde ein Freudentag sein. Mögen dem Jubilar noch viele

gesegnete Jahre beschieden sein." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1928: "Tübingen. Am 28.

Oktober dieses Jahres feiert Gustav Hirsch, das älteste Mitglied

unserer Gemeinde, den 80. Geburtstag. Gustav Hirsch, dessen Eltern als die

erste jüdische Familie im Jahre 1852 von

Wankheim nach Tübingen zogen, wurde im Jahre 1877 zum Vorsteher und 1878

zum ehrenamtlichen Gemeindepfleger der Gemeinde Wankheim-Tübingen gewählt

und bekleidete beide Ämter ununterbrochen, auch nachdem 1882 Wankheim in

eine Filial- und Tübingen in die Hauptgemeinde umgewandelt wurde, bis zum

Jahre 1925, wo das hohe Lebensalter ihn zwang, sich von der öffentlichen

Tätigkeit zurückzuziehen. Gustav Hirsch hat sich um die jüdische Gemeinde

Tübingen große Verdienste erworben. Er hat ihr seine Fähigkeiten und seine

Arbeitskraft jahrzehntelang in selbstloser Weise zur Verfügung gestellt. An

der Umwandlung der ursprünglichen Filialgemeinde Tübingen in die

Hauptgemeinde im Jahre 1882 sowie an dem in demselben Jahre erfolgten Bau

der Synagoge in Tübingen hatte er den hervorragendsten Anteil. So verkörpert

Gustav Hirsch ein halbes Jahrhundert Tübinger Gemeindegeschichte, und sein

80. Geburtstag wird nicht nur für ihn und seine Familie, sondern auch für

die ganze Gemeinde ein Freudentag sein. Mögen dem Jubilar noch viele

gesegnete Jahre beschieden sein." |

| |

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1928: "Tübingen. Der

Rentier Gustav Hirsch konnte hier am 28. Oktober in ungebrochener

Kraft seinen 8O. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist in Wankheim geboren.

Seine Eltern zogen 1852 von dort als die ersten Juden nach Tübingen. 1877

wurde Gustav Hirsch hier zum Vorsteher und im Jahre daraus zum

ehrenamtlichen Gemeindepfleger gewählt. Bis 1925 hat er diese beiden

Ehrenämter in vorbildlicher Treue verwaltet und sich selbstlos allen

Aufgaben seiner Gemeinde gewidmet. Oberlehrer Wochenmark beglückwünschte den

Jubilar an seinem Ehrentage und überreichte ihm die Ehrenurkunde, in welcher

der Oberrat die wertvolle Lebensarbeit des Jubilars dankbar anerkennt." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1928: "Tübingen. Der

Rentier Gustav Hirsch konnte hier am 28. Oktober in ungebrochener

Kraft seinen 8O. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist in Wankheim geboren.

Seine Eltern zogen 1852 von dort als die ersten Juden nach Tübingen. 1877

wurde Gustav Hirsch hier zum Vorsteher und im Jahre daraus zum

ehrenamtlichen Gemeindepfleger gewählt. Bis 1925 hat er diese beiden

Ehrenämter in vorbildlicher Treue verwaltet und sich selbstlos allen

Aufgaben seiner Gemeinde gewidmet. Oberlehrer Wochenmark beglückwünschte den

Jubilar an seinem Ehrentage und überreichte ihm die Ehrenurkunde, in welcher

der Oberrat die wertvolle Lebensarbeit des Jubilars dankbar anerkennt." |

| |

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1928: "Tübingen. Unter

vielfachen Ehrungen beging unser ältestes männliches Gemeindemitglied

Gustav Hirsch am 28. Oktober seinen 8O. Geburtstag. Am Sabbath, den 27.,

würdigte Oberlehrer Wochenmark in der gottesdienstlichen Ansprache

die Verdienste des Jubilars um das religiöse Leben der Gemeinde. Der

Vorsitzende des Vorsteheramts, Rechtsanwalt Dr. Katz, überbrachte mit einer

Abordnung des Vorsteheramts dem Jubilar eine Ehrengabe der Gemeinde und

übermittelte ihm in einer längeren Ansprache die Glückwünsche und den Dank

der Gemeinde für jahrzehntelange treue Dienste. Der Israelitische Oberrat in

Stuttgart würdigte in einem herzlich gehaltenen Schreiben die Tätigkeit des

Jubilars im Dienste der Gemeinde Tübingen. Der Bürger- und Verkehrsverein

Tübingen, dessen Kassier der Jubilar von 1891 bis 1924 war, ehrte ihn durch

eine schöne Blumenspende und eine herzliche Zuschrift. Unter den vielen

Glückwunschschreiben befand sich auch ein solches des hiesigen

Oberbürgermeisters und Landtagsabgeordneten Scheef." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1928: "Tübingen. Unter

vielfachen Ehrungen beging unser ältestes männliches Gemeindemitglied

Gustav Hirsch am 28. Oktober seinen 8O. Geburtstag. Am Sabbath, den 27.,

würdigte Oberlehrer Wochenmark in der gottesdienstlichen Ansprache

die Verdienste des Jubilars um das religiöse Leben der Gemeinde. Der

Vorsitzende des Vorsteheramts, Rechtsanwalt Dr. Katz, überbrachte mit einer

Abordnung des Vorsteheramts dem Jubilar eine Ehrengabe der Gemeinde und

übermittelte ihm in einer längeren Ansprache die Glückwünsche und den Dank

der Gemeinde für jahrzehntelange treue Dienste. Der Israelitische Oberrat in

Stuttgart würdigte in einem herzlich gehaltenen Schreiben die Tätigkeit des

Jubilars im Dienste der Gemeinde Tübingen. Der Bürger- und Verkehrsverein

Tübingen, dessen Kassier der Jubilar von 1891 bis 1924 war, ehrte ihn durch

eine schöne Blumenspende und eine herzliche Zuschrift. Unter den vielen

Glückwunschschreiben befand sich auch ein solches des hiesigen

Oberbürgermeisters und Landtagsabgeordneten Scheef." |

Rechtsanwalt Dr. Hayum wurde in den Gemeinderat der Stadt gewählt

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1928: |

25-jähriges Bestehen der "Tübinger Chronik" unter Verleger Albert

Weil (1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. Januar 1929: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. Januar 1929: |

Der Verlag der "Tübinger Chronik" (Albert Weil)

geht in den Besitz von Dr. Höhn in Ulm über

(1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1931: |

Silberne Hochzeit von Jakob Oppenheimer und Karoline geb. Seemann

(1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1931: |

60. Geburtstag von Bankier Siegmund Weil

(1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. Oktober 1931: "Tübingen. Am 2. Oktober

durfte unser Gemeindemitglied Bankier Siegmund Weil seinen 60.

Geburtstag begehen. Zwar hatte sich der Jubilar durch eine Reise jeder

Ehrung entzogen; die 'Tübinger Chronik' widmete ihm jedoch einen ehrenden

Glückwunschartikel, in dem es u. a. heißt: 'Als tüchtiger, hervorragender

Geschäftsmann erfreut sich Siegmund Weil hohen Ansehens in weiten Kreisen,

wo man ihm unbedingtes Vertrauen entgegenbringt, was sich namentlich in der

letzten Zeit der Geld- und Wirtschaftskrise gezeigt hat. Gewerbe und Handel

nehmen freudigen Anteil an dem 60. Geburtstag Siegmund Weils, dessen Bank

für sie eine Lebensfrage ist. Trotz aller Vorsicht und Umsicht. die ein

Bankier bei seinen Geldaktionen walten lassen muss, lässt sich Siegmund Weil

doch auch von sozial-menschlichen Gesichtspunkten leiten, wie überhaupt sein

und seiner Gemahlin stets offenes Herz für Wohltätigkeit rühmlichst

anerkannt werden muss.' Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. Oktober 1931: "Tübingen. Am 2. Oktober

durfte unser Gemeindemitglied Bankier Siegmund Weil seinen 60.

Geburtstag begehen. Zwar hatte sich der Jubilar durch eine Reise jeder

Ehrung entzogen; die 'Tübinger Chronik' widmete ihm jedoch einen ehrenden

Glückwunschartikel, in dem es u. a. heißt: 'Als tüchtiger, hervorragender

Geschäftsmann erfreut sich Siegmund Weil hohen Ansehens in weiten Kreisen,

wo man ihm unbedingtes Vertrauen entgegenbringt, was sich namentlich in der

letzten Zeit der Geld- und Wirtschaftskrise gezeigt hat. Gewerbe und Handel

nehmen freudigen Anteil an dem 60. Geburtstag Siegmund Weils, dessen Bank

für sie eine Lebensfrage ist. Trotz aller Vorsicht und Umsicht. die ein

Bankier bei seinen Geldaktionen walten lassen muss, lässt sich Siegmund Weil

doch auch von sozial-menschlichen Gesichtspunkten leiten, wie überhaupt sein

und seiner Gemahlin stets offenes Herz für Wohltätigkeit rühmlichst

anerkannt werden muss.'

Mit vielen wünschen auch wir dem Jubilar noch viele Jahre in Gesundheit und

Schaffensfreude zum Wohle seiner Familie und der Gesamtheit!" |

70. Geburtstag von Johanna Hilb geb. Jacobi und gleichfalls 70. Geburtstag von

Emma Seemann geb. Fleischmann (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1931: |

70. Geburtstag von Albert Weil (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Februar 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Februar 1932: |

Zum Tod von Synagogenverwalter Elias Wassermann (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1932: |

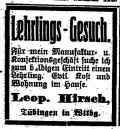

Silberne Hochzeit von Leopold Hirsch und Johanna geb. Rothschild

(1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1932: "Tübingen. Am 15.

Oktober feierten Leopold Hirsch und seine Ehefrau Johanna geb.

Rothschild unter freudiger Anteilnahme der ganzen Gemeinde das Fest der

Silbernen Hochzeit. Die allgemeine Wertschätzung, die das Jubelpaar

genießt — Leopold Hirsch wurde vor kurzem zum Mitglied des Vorsteheramts

gewählt und die Jubilarin versieht seit Jahren in vorbildlicher Weise das

Amt einer Schatzmeisterin des Synagogenchor-Vereins — kam auch dadurch zu

besonderem Ausdruck, dass es beim Gottesdienst durch eine Ansprache des

Religionsoberlehrers Wochenmark und durch den Gesang des

Synagogenchores geehrt wurde. Mögen dem Jubelpaar noch viele Jahre

beglückender Gemeinsamkeit im Kreise seiner Kinder vergönnt sein!" Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1932: "Tübingen. Am 15.

Oktober feierten Leopold Hirsch und seine Ehefrau Johanna geb.

Rothschild unter freudiger Anteilnahme der ganzen Gemeinde das Fest der

Silbernen Hochzeit. Die allgemeine Wertschätzung, die das Jubelpaar

genießt — Leopold Hirsch wurde vor kurzem zum Mitglied des Vorsteheramts

gewählt und die Jubilarin versieht seit Jahren in vorbildlicher Weise das

Amt einer Schatzmeisterin des Synagogenchor-Vereins — kam auch dadurch zu

besonderem Ausdruck, dass es beim Gottesdienst durch eine Ansprache des

Religionsoberlehrers Wochenmark und durch den Gesang des

Synagogenchores geehrt wurde. Mögen dem Jubelpaar noch viele Jahre

beglückender Gemeinsamkeit im Kreise seiner Kinder vergönnt sein!" |

80. Geburtstag von Adolf Dessauer (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1932: |

Zum Tod von Gustav Hirsch (1933)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1933: "Tübingen. Am 16. September

verschied das älteste Mitglied unserer Gemeinde. Gustav Hirsch, im

84. Lebensjahre. Hirsch war eine in allen Kreisen hoch geachtete

Persönlichkeit. Besondere Verdienste hat er sich um die Gemeinde

Tübingen erworben. Von 1876 - 1924 war er ununterbrochen Vorsteher und

Gemeindepfleger zuerst der Gemeinde Wankheim und seit 1882 der Gemeinde

Tübingen, deren eifriger Mitbegründer er war. Seiner Tatkraft hat die

hiesige» Gemeinde hauptsächlich ihre schöne Synagoge zu verdanken. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1933: "Tübingen. Am 16. September

verschied das älteste Mitglied unserer Gemeinde. Gustav Hirsch, im

84. Lebensjahre. Hirsch war eine in allen Kreisen hoch geachtete

Persönlichkeit. Besondere Verdienste hat er sich um die Gemeinde

Tübingen erworben. Von 1876 - 1924 war er ununterbrochen Vorsteher und

Gemeindepfleger zuerst der Gemeinde Wankheim und seit 1882 der Gemeinde

Tübingen, deren eifriger Mitbegründer er war. Seiner Tatkraft hat die

hiesige» Gemeinde hauptsächlich ihre schöne Synagoge zu verdanken.

Bei der Beerdigung Gustav Hirschs kam noch einmal die Liebe und Verehrung

zum Ausdruck, die der Entschlafene überall genoss. Oberlehrer Dr.

Wochenmark und Vorsteher Dr. Katz rühmten die hohen Verdienste

des Verstorbenen mit trefflichen Worten. Auch Bezirksrabbiner Dr.

Schweizer widmete dem verdienten Manne dankbar«» Abschiedsworte. Sein

Andenken wird stets in hohen Ehren gehalten werden." |

Zum Tod von Emma Seemann geb. Fleischmann (1934)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1934: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1934: |

75.

Geburtstag von Salomo Spiro (1934)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1934: "Tübingen. Am 15.

Juli beging unser Gemeindemitglied Salomo Spiro aus Reutlingen in

voller Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar, der sich in allen

Kreisen der Bevölkerung wegen seines ehrenhaften Charakters und

bescheidenen Wesens hoher Achtung erfreut, hat sich um die Gemeinde

besonders dadurch verdient gemacht, dass er seit langen Jahren an den

Hohen Feiertagen das Ehrenamt des Hilfsvorbeters versieht. Das

Vorsteheramt hat Salomo Spiro herzliche Glückwünsche und besonderen Dank

für die der Gemeinde geleisteten trefflichen Dienste zum Ausdruck

gebracht. - Auch wir entbieten dem Jubilar unsere besten

Wünsche!" Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. August 1934: "Tübingen. Am 15.

Juli beging unser Gemeindemitglied Salomo Spiro aus Reutlingen in

voller Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar, der sich in allen

Kreisen der Bevölkerung wegen seines ehrenhaften Charakters und

bescheidenen Wesens hoher Achtung erfreut, hat sich um die Gemeinde

besonders dadurch verdient gemacht, dass er seit langen Jahren an den

Hohen Feiertagen das Ehrenamt des Hilfsvorbeters versieht. Das

Vorsteheramt hat Salomo Spiro herzliche Glückwünsche und besonderen Dank

für die der Gemeinde geleisteten trefflichen Dienste zum Ausdruck

gebracht. - Auch wir entbieten dem Jubilar unsere besten

Wünsche!" |

Berichte

zu jüdischen Studierenden und Professoren

Bericht über die Prüfung jüdischer Studierender an der Universität (1836)

Der Bericht erschien in "Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische

Theologie" 1836 Heft 1 S. 192-195:

eingestellt als pdf-Datei

Aus dem Semesterprogramm der Universität (1846)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. April 1846: "2. April.

An unserer Landesuniversität werden nächstes Sommerhalbjahr unter

Anderem folgende Vorlesungen gehalten: Geschichte der hebräischen

Nationalliteratur, alttestamentliche Interpretations-Übungen, Erklärung

des Deutero-Jesaja und ausgewählter Psalmen, arabische, aramäische, Zend-

und neupersische Sprache. Die Hochschule besuchen gegenwärtig 9

Israeliten. Die israelitischen Studierenden dort bilden schon seit

mehreren Jahren einen Verein, der die besseren jüdischen Tagblätter, und

sonstige, auf diesem Gebiet erscheinende Schriften liest." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. April 1846: "2. April.

An unserer Landesuniversität werden nächstes Sommerhalbjahr unter

Anderem folgende Vorlesungen gehalten: Geschichte der hebräischen

Nationalliteratur, alttestamentliche Interpretations-Übungen, Erklärung

des Deutero-Jesaja und ausgewählter Psalmen, arabische, aramäische, Zend-

und neupersische Sprache. Die Hochschule besuchen gegenwärtig 9

Israeliten. Die israelitischen Studierenden dort bilden schon seit

mehreren Jahren einen Verein, der die besseren jüdischen Tagblätter, und

sonstige, auf diesem Gebiet erscheinende Schriften liest." |

Bericht über die jüdischen

Studierenden (1852)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. November 1852: "Die

Hochschule in Tübingen ist gegenwärtig stark von Israeliten

frequentiert, doch interessieren sich dieselben weniger für das Judentum,

als die früheren. Die Promotion aus den Jahren 1837 bis 1842 hat jüngst

eine Zusammenkunft gehabt, bei der besonders die Tagesfragen des Judentums

zur Sprache kamen. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die gelehrten

Israeliten von Beruf in Württemberg sich lebhaft an der Gestaltung der

Synagoge beteiligen." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. November 1852: "Die

Hochschule in Tübingen ist gegenwärtig stark von Israeliten

frequentiert, doch interessieren sich dieselben weniger für das Judentum,

als die früheren. Die Promotion aus den Jahren 1837 bis 1842 hat jüngst

eine Zusammenkunft gehabt, bei der besonders die Tagesfragen des Judentums

zur Sprache kamen. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die gelehrten

Israeliten von Beruf in Württemberg sich lebhaft an der Gestaltung der

Synagoge beteiligen." |

Lehrer Alexander Elsässer

(Jebenhausen) weist auf

Besprechungen einer Schrift von Professor Dr. Leopold Pfeiffer hin (1859)

Anmerkung: Dr. jur. Leopold Pfeiffer (geb. 25. Oktober 1821 in Weikersheim,

gest. 4. November 1881 in Tübingen), war seit 1851 bis zu seinem Tod

1881 Rechtslehrer (außerordentlicher Professor) an der Universität Tübingen

(im Bereich Zivilprozess und Strafprozess in Verbindung mit Strafrecht;

veröffentlichte wichtige rechtswissenschaftliche Arbeiten; wohnte in Tübingen

am Hirschauer Tor, Neckarhalde 27). War seit 1860 verheiratet mit Jeanette geb.

Ezechiels (geb. 28. Juli 1829 in Rotterdam, gest. 20. März 1915 in Tübingen).

Leopold und Jeanette Pfeiffer wurden im israelitischen

Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart beigesetzt; ihre Gräber sind erhalten.

Literatur: Joachim Hahn: Pragfriedhof Stuttgart, israelitischer Teil S. 167;

Lilli Zapf: Die Tübinger Juden. 1978² S. 31ff.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. September 1859: "Jebenhausen,

im September (1859). Schon früher haben wir auf die Schrift von Professor

Dr. Leopold Pfeiffer in Tübingen: 'Das gemeine deutsche

Strafrecht der Gegenwart, 1. Abteilung, Tübingen, Laupp, XIX. u. 415 S.

gr. 8' aufmerksam gemacht, den Fachmännern das Urteil über dieselbe

überlassend; wir sind jetzt in der Lage, auf gewichtige anerkennende

Urteile über diese juridisch bedeutende Schrift hinzuweisen. Gersdorfs

Repertorium in dem ersten Hefte, die Jahrbücher der deutschen

Rechtswissenschaft und Gesetzgebung von Dr. H. Z. Schletter V. Band

2. Heft, Erlangen, bringen letztere, S. 124 von Geheimjustizrat Dr.

Krug rühmliche Kritiken über dieses Werk. Dr. Julius Friedrich Heinrich

Abegg stellt in seiner neulichst erschienenen Schrift: 'Die

Berechtigung der deutschen Strafrechtswissenschaft der Gegenwart' das

Werk Pfeiffers dem von Wächters rühmlich an die Seite, rühmt die

scharfsinnige Auffassung und stellt dem II. positiven teil ein günstiges

Prognostikon. - Herr Professor Dr. Pfeiffer hat sei seiner Lehr- und

literarischen Tätigkeit sein Herz für jüdische Literatur und

israelitisches Leben offen behalten und folgt mit besonders warmem

Interesse den Kundgebungen des jüdischen Literaturvereins, dessen

Mitglied er ist. Auch Nichtjuristen werden in seinem neuesten Werke seine

philosophische und juridisch-historische Durchbildung leicht erkennen; der

positive 2. Teil seines Werkes, der demnächst erscheint, dürfte Epoche

in der deutschen Strafrechtsliteratur machen und werden wir seinerzeit

wieder in diesen Spalten darüber Bericht erstatten. A. Elsässer." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. September 1859: "Jebenhausen,

im September (1859). Schon früher haben wir auf die Schrift von Professor

Dr. Leopold Pfeiffer in Tübingen: 'Das gemeine deutsche

Strafrecht der Gegenwart, 1. Abteilung, Tübingen, Laupp, XIX. u. 415 S.

gr. 8' aufmerksam gemacht, den Fachmännern das Urteil über dieselbe

überlassend; wir sind jetzt in der Lage, auf gewichtige anerkennende

Urteile über diese juridisch bedeutende Schrift hinzuweisen. Gersdorfs

Repertorium in dem ersten Hefte, die Jahrbücher der deutschen

Rechtswissenschaft und Gesetzgebung von Dr. H. Z. Schletter V. Band

2. Heft, Erlangen, bringen letztere, S. 124 von Geheimjustizrat Dr.

Krug rühmliche Kritiken über dieses Werk. Dr. Julius Friedrich Heinrich

Abegg stellt in seiner neulichst erschienenen Schrift: 'Die

Berechtigung der deutschen Strafrechtswissenschaft der Gegenwart' das

Werk Pfeiffers dem von Wächters rühmlich an die Seite, rühmt die

scharfsinnige Auffassung und stellt dem II. positiven teil ein günstiges

Prognostikon. - Herr Professor Dr. Pfeiffer hat sei seiner Lehr- und

literarischen Tätigkeit sein Herz für jüdische Literatur und

israelitisches Leben offen behalten und folgt mit besonders warmem

Interesse den Kundgebungen des jüdischen Literaturvereins, dessen

Mitglied er ist. Auch Nichtjuristen werden in seinem neuesten Werke seine

philosophische und juridisch-historische Durchbildung leicht erkennen; der

positive 2. Teil seines Werkes, der demnächst erscheint, dürfte Epoche

in der deutschen Strafrechtsliteratur machen und werden wir seinerzeit

wieder in diesen Spalten darüber Bericht erstatten. A. Elsässer."

|

Antrittsrede von Prof. Dr. Gundelfinger (1874)

Anmerkung: es handelt sich um Prof. Dr. Sigmund Gundelfinger (geb. 1846 in

Kirchberg an der Jagst, gest. 1910 in Darmstadt): war seit 1869 Privatdezent an

der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen, seit 1874

außerordentlicher Professor der Mathematik; 1879 wurde er an die Technische

Hochschule in Darmstadt berufen. War zu seiner Zeit einer der bedeutendsten

Mathematiker Deutschlands.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. August 1874: "Tübingen, 23. Juli (1874).

In der Aula der hiesigen Universität hielt heute Dr. Gundelfinger seine

akademische Antrittsrede als außerordentlicher Professor in der

naturwissenschaftlichen Fakultät über die Entwicklung der Geometrie,

besonders im 19. Jahrhundert."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. August 1874: "Tübingen, 23. Juli (1874).

In der Aula der hiesigen Universität hielt heute Dr. Gundelfinger seine

akademische Antrittsrede als außerordentlicher Professor in der

naturwissenschaftlichen Fakultät über die Entwicklung der Geometrie,

besonders im 19. Jahrhundert." |

Ehrendoktorate der Universität für

jüdische Forscher (1877)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1877: "Tübingen,

9. August (1877). Wie bekannt, feiert in diesen Tagen die hiesige

Universität ihr 400jähriges Jubelfest. Wie es Sitte ist, wurde bei

dieser Gelegenheit eine Anzahl ausgezeichneter Männer zu Ehrendoktoren

kreiert. Hierzu gehörten diesmal auch zwei Israeliten: Professor

Ferdinand Cohn (Botaniker) in Breslau und Bernstein (als Naturforscher und

populär-naturwissenschaftlicher Schriftsteller) in Berlin. Der von

einigen Judenfeinden schon mehrere Male wiederholte Vorwurf, dass die

Juden auf naturwissenschaftlichem Gebiete nichts leisteten ist hierdurch

abermals widerlegt." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1877: "Tübingen,

9. August (1877). Wie bekannt, feiert in diesen Tagen die hiesige

Universität ihr 400jähriges Jubelfest. Wie es Sitte ist, wurde bei

dieser Gelegenheit eine Anzahl ausgezeichneter Männer zu Ehrendoktoren

kreiert. Hierzu gehörten diesmal auch zwei Israeliten: Professor

Ferdinand Cohn (Botaniker) in Breslau und Bernstein (als Naturforscher und

populär-naturwissenschaftlicher Schriftsteller) in Berlin. Der von

einigen Judenfeinden schon mehrere Male wiederholte Vorwurf, dass die

Juden auf naturwissenschaftlichem Gebiete nichts leisteten ist hierdurch

abermals widerlegt." |

Duell zwischen jüdischem und

nichtjüdischem Studenten mit tödlichem Ausgang (1880)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November 1880: "Tübingen,

15. November (1880). Die abscheuliche Anstachelung der niedrigsten

Leidenschaften gegen die Juden in Deutschland bringen immer traurigere Früchte

hervor. Kaum dass die Kunde von dem Duell in Hanau sich verbreitet hat,

und es ist von hier aus von einem gleichen Vorfall zu berichten. Die

Duellanten waren der Student Karl Grimm aus Brück in Brandenburg und

Tykociner aus Warschau. Der Erstere hatte sich eine Provokation des

Letzteren, der Jude ist, zu Schulden kommen lassen. Beim Duell schoss

Tykociner den Grimm mitten ins Herz. Tykociner wurde, nachdem er sich

freiwillig dem Gerichte gestellt hatte, gegen eine Kaution von 2.000 Mark

auf freien Fuß gelassen, aber bald hernach wieder verhaftet." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November 1880: "Tübingen,

15. November (1880). Die abscheuliche Anstachelung der niedrigsten

Leidenschaften gegen die Juden in Deutschland bringen immer traurigere Früchte

hervor. Kaum dass die Kunde von dem Duell in Hanau sich verbreitet hat,

und es ist von hier aus von einem gleichen Vorfall zu berichten. Die

Duellanten waren der Student Karl Grimm aus Brück in Brandenburg und

Tykociner aus Warschau. Der Erstere hatte sich eine Provokation des

Letzteren, der Jude ist, zu Schulden kommen lassen. Beim Duell schoss

Tykociner den Grimm mitten ins Herz. Tykociner wurde, nachdem er sich

freiwillig dem Gerichte gestellt hatte, gegen eine Kaution von 2.000 Mark

auf freien Fuß gelassen, aber bald hernach wieder verhaftet." |

Zum Tod von Prof. Dr. Leopold

Pfeiffer (1821-1881)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1881: "Tübingen, 4.

November (1881). Prof. Dr. Pfeiffer hier wurde heute Morgen nach 9 Uhr im

Lesezimmer des Museums vom Schlage gerührt und war sofort tot. Der so jäh

aus dem Leben Geschiedene gehörte der juristischen Fakultät seit einer

Reihe von Jahren als außerordentlicher Professor an. Am vorigen Montag

wurde der Verstorbene auf dem israelitischen Friedhofe in Stuttgart vom

Bahnhofe aus beerdigt. Es hatten sich zu der ernsten Feier u.a.

Ministerialdirektor Dr. v. Silcher, Landesgerichtsdirektor von Firnhaber,

Staatsanwalt Schönhardt und jüngere Justizbeamte, welche Schüler des

Verstorbenen waren, eingefunden. Die gesamte israelitische Oberkirchenbehörde

war im Leichengefolge und Kirchenrat Rabbiner Dr. Wassermann hielt die

Grabrede, in welcher er darauf hinwies, wie eifrig der Verstorbene

bestrebt gewesen sei, seiner Religion Achtung zu verschaffen, wie er aber

auch jede andere Religion hochgehalten habe. Aus der Lebensskizze, die der

Redner entwarf, entnehmen wir, dass Pfeiffer am 25. Oktober 1821 in

Weikersheim geboren wurde. Das Studium der Jurisprudenz, welches er erwählt,

absolvierte er an den Universitäten Berlin und Tübingen, 1861

verheiratete er sich. An der Landesuniversität war er als Privatdozent,

später außerordentlicher Professor viele Jahre tätig. Hebräisch Gebet

und Segen schloss die Feier, welche auf Wunsch des Dahingeschiedenen ohne

jeglichen Pomp gehalten war. Er war ein Freund und Wohltäter vieler

Studenten an der Landesuniversität. Die Familie ist reich und kinderlos.

Merkwürdig ist, dass Prof. Pfeiffer am gleichen Tag wie sein Vater der

Kommerzienrat vor 44 Jahren gestorben und am gleichen Tag wie seine Mutter

vor 47 Jahren beerdigt worden ist. Seligen

Andenkens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1881: "Tübingen, 4.

November (1881). Prof. Dr. Pfeiffer hier wurde heute Morgen nach 9 Uhr im