|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"

Vevey (Kanton

Waadt - Canton de Vaud, VD,

Schweiz)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(erstellt unter Mitarbeit von

Louis Bloch)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Vevey bestand eine jüdische

Gemeinde seit 1905, nachdem im Zusammenhang mit der Industrialisierung der Stadt

und ihrer Umgebung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche

jüdische Familien / Personen zugezogen waren (vgl. unten Anzeige von J.

Woog-Picard von 1865). Bis um 1900 gab es kein organisiertes

Gemeindeleben. Nach einem Bericht von 1905 (siehe unten) wurden damals auch an den hohen

Feiertagen noch keine jüdischen Gottesdienste in der Stadt abgehalten. 1905

schlossen sich die meisten jüdischen Familien zusammen, um eine jüdische

Gemeinde in der Stadt unter dem Namen "Communauté Israélite du

district de Vevey" ("Israelitische Gemeinde des Distrikts

Vevey"; seit der Fusion mit Montreux

1954: "Communauté Israélite Vevey-Montreux", CIVM) zu gründen.

Die jüdische Gemeinde in Vevey wurde nach Avenches,

Yverdon und

Lausanne die

vierte auf Waadtländer Boden gegründete Gemeinde.

Die jüdischen Familien in Vevey stammten in den ersten Jahrzehnten vor allem

aus dem Elsass (Familien Levy, Bloch, Dreyfus und Picard).

An Einrichtungen konnte die Gemeinde vor allem für einen Betsaal

(Synagoge, siehe unten) und einen

Schulraum für den Religionsunterricht der Kinder sorgen. Die Toten der

Gemeinde wurden zunächst in Lausanne, seit 1908 auf dem damals

neu eröffneten Friedhof von Tour de Peilz

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde wurde ein Gemeindebeamter

angestellt, der als Lehrer, Kantor und Schochet tätig war. Von vornherein

bestand eine enge Verbindung mit der kleinen jüdischen Gemeinde in Montreux.

An jüdischen Vereinen bestand ein Talmud-Thora-Verein, gegründet von

dem 1922 verstorbenen Jacques Sirmann (siehe Bericht zu seinem Tod unten).

Gemeindeverwaltung: erster Gemeindepräsident war Eduard Bloch-Blum. Er war dies auch noch um

1920, 15 Jahre nach Gründung der Gemeinde. Jules Levy war damals stellvertretender

Gemeindevorsteher beziehungsweise Vizepräsident. Als Gemeindesekretär war um

1920 Armand Bickard tätig, als Beisitzer Isidor Levy. Als Gemeindebeamter (Lehrer,

Kantor, Schochet) war Abraham Halevy-Wassersprung angestellt. 1922 wird

als Religionslehrer ein Herr Bondy genannt. 1932 bis 1969 war

Gemeindepräsident der Apotheker Dr. Jean-Jacques Bloch. Auf ihn folgte

von 1969 bis 1973 Dr. Simon Ascher (Institut Ascher in

Bex). Ab 1973 setzte sich der neue Vorstand

wie folgt zusammen: Präsident: von 1973 bis 1983 Pierre Dürheim;

Vizepräsident Sigmund (Sigi) Toman; Sekretär Mathias Treidel, Kassier Werner

Fink; Louis Bloch (Friedhof, ab 1974 Kassier); Charles Urbach (Verwalter Berges

du Léman). 1983 übernahm Sigmund (Sigi) Toman das Präsidium (gest. 2008

in Vevey,

Wikipedia-Artikel). In den 1970er-Jahren war Joseph Bache Vorbeter (Vater

von Dani Bache, der später Rabbiner in

La Chaux-de-Fonds war).

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich wie

folgt: 1918/21 92 jüdische Einwohner (26 Mitglieder), in den

1960er-Jahren etwa 50 Mitglieder (ca. 100 Personen), um 2000 gemeinsam

mit Montreux ca. 20 Familien beziehungsweise 30 Mitglieder (50 Personen).

Die Gemeinde gehörte dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) an,

der kurz nach der Gründung der Gemeinde Vevey als Dachverband gegründet worden

war. Der SIG hielt 1961 und 2002 Delegiertenversammlungen in Vevey ab.

Große Herausforderungen brachte die Zeit des Zweiten Weltkrieges für

die kleine Gemeinde. Sie musste sich um etwa zwanzig Flüchtlingslager in der

Region kümmern (Verteilung von Nahrung, Kleidern und Geld). 1949 wurde ein

Flüchtlingszentrum in dem in erhöhter Lage in Vevey liegenden Haus "Les

Berges du Léman" (ehemaliges Parkhotel Mooser, bis 1948 psychiatrische

Klinik) eingerichtet. Die Einweihung des Flüchtlingszentrums war im März

1949.

1954 wurde - nach dem Wegzug beziehungsweise Tod der letzten

Heimbewohnern - das Haus "Berges du Léman" zu einem Altersheim

umgebaut, in dem nun auch das Gemeindezentrum (Synagoge) der jüdischen Gemeinde

Vevey eingerichtet wurde (siehe unten). Die Finanzierung erfolgte teilweise

über deutsche Reparationszahlungen an die Claims Conference, vermittelt durch

den Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen (VSJF). Das Heim wurde seit

1978 durch Mosche Anidjar geleitet, der zugleich Vizepräsident der jüdischen

Gemeinde Vevey-Montreux war. Um 2000 lebten etwa 60 Pensionäre in diesem Haus,

davon ein Drittel jüdisch.

Seit den 1970er-Jahren ist die Zahl der Gemeindemitglieder unter anderem durch

den Wegzug der Industrie aus Vevey in andere Städte zurückgegangen.

Die Gemeinde bestand als selbständige Gemeinde bis 2008. In diesem Jahr wurde

auf Grund jeweiliger Gemeindebeschlüsse (in Vevey bei einer Generalversammlung

am 5. November 2007 im Hotel Lausanne Palace) die

"Israelitische Gemeinde Lausanne und des Kantons Waadt" (Communauté

Israélite de Lausanne et du Canton be Vaude; CILV)

gebildet. Die Jüdische Gemeinde Vevey ist seitdem eine lokale Sektion der

CILV.

Berichte aus

den ersten Jahrzehnten der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Es soll eine Gemeinde gebildet und ein Betraum

eingerichtet werden (1905)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12.

Mai 1905: "Vevey. Obwohl es hier mehrere Minjonim Juden gibt,

so findet doch nicht einmal an den hohen Festtagen Gottesdienst statt,

und die Jugend wächst fast ganz ohne Religionsunterricht auf. Von

verschiedenen Seiten wird nun gewünscht, dass diese unangenehmen

Verhältnisse geändert werden und die hier wohnenden Juden sich

zusammenschließen, um eine Gemeinde zu bilden, einen Beamten anzustellen

und ein Betlokal zu mieten. Neuerdings hat diese Angelegenheit durch

persönliche Aufmunterung und materielle Unterstützung des bekannten

christlichen Herrn Konsul Nölding aus Hamburg kräftige Anregung

erhalten. Dieser Herr, welcher in Vevey öfter weilt, hat den hiesigen

Kirchen verschiedene Spenden zukommen lassen und hat gleichzeitig in echt

toleranter Weise auch den Juden eine ansehnliche Summe zugewiesen. Dabei

war er nicht wenig erstaunt, dass eine eigentliche jüdische Gemeinde und

Gottesdienst nicht besteht. Daraufhin nahm er mit einem hiesigen Juden

Rücksprache und versprach, falls die Gemeinde die Absicht hätte, einen

Gottesdienst zu veranstalten, die versprochene Summe zu erhöhen und

alljährlich einen Beitrag von 100 Fr. beizusteuern. Es ist zu hoffen,

dass nunmehr, nachdem selbst von christlicher Seite der Anstoß gegeben

wurde, bald eine jüdische Gemeinde zu Vevey entstehe und dieselbe von

beteiligter Seite diejenige Förderung erhalte, welche die Wichtigkeit und

Heiligkeit der Sache erfordert." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12.

Mai 1905: "Vevey. Obwohl es hier mehrere Minjonim Juden gibt,

so findet doch nicht einmal an den hohen Festtagen Gottesdienst statt,

und die Jugend wächst fast ganz ohne Religionsunterricht auf. Von

verschiedenen Seiten wird nun gewünscht, dass diese unangenehmen

Verhältnisse geändert werden und die hier wohnenden Juden sich

zusammenschließen, um eine Gemeinde zu bilden, einen Beamten anzustellen

und ein Betlokal zu mieten. Neuerdings hat diese Angelegenheit durch

persönliche Aufmunterung und materielle Unterstützung des bekannten

christlichen Herrn Konsul Nölding aus Hamburg kräftige Anregung

erhalten. Dieser Herr, welcher in Vevey öfter weilt, hat den hiesigen

Kirchen verschiedene Spenden zukommen lassen und hat gleichzeitig in echt

toleranter Weise auch den Juden eine ansehnliche Summe zugewiesen. Dabei

war er nicht wenig erstaunt, dass eine eigentliche jüdische Gemeinde und

Gottesdienst nicht besteht. Daraufhin nahm er mit einem hiesigen Juden

Rücksprache und versprach, falls die Gemeinde die Absicht hätte, einen

Gottesdienst zu veranstalten, die versprochene Summe zu erhöhen und

alljährlich einen Beitrag von 100 Fr. beizusteuern. Es ist zu hoffen,

dass nunmehr, nachdem selbst von christlicher Seite der Anstoß gegeben

wurde, bald eine jüdische Gemeinde zu Vevey entstehe und dieselbe von

beteiligter Seite diejenige Förderung erhalte, welche die Wichtigkeit und

Heiligkeit der Sache erfordert." |

Gemeindebeschreibungen 1918 / 1921

Gemeindebeschreibung

im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1918 S. 261:

"Vevey. Für den Bezirk Vevey besteht in Vevey eine jüdische

Gemeinde mit dem Namen: Communauté Israélite du district de Vevey. Die

Gemeinde wurde 1905 gegründet und zählt 26 Mitglieder mit ca. 92

jüdischen Seelen. Gemeindebeschreibung

im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1918 S. 261:

"Vevey. Für den Bezirk Vevey besteht in Vevey eine jüdische

Gemeinde mit dem Namen: Communauté Israélite du district de Vevey. Die

Gemeinde wurde 1905 gegründet und zählt 26 Mitglieder mit ca. 92

jüdischen Seelen.

Vorstand: Ed. Bloch-Blum, Präsident; J. Schnitzler,

Vizepräsident; Jules Levy, Sekretär: Armand Bickard, Kassier; Isidor

Levy, Beisitzer.

Beamter: Abr. Halevy-Wassersprung.

Institutionen: Die Synagoge befindet sich Quai Pedonnet 14. - Die

jüdische Gemeinde besitzt den ganzen Anbau des Hotel Angleterre. Die

Synagoge (Betsaal) befindet sich im ersten Stock; ein Gemeindesaal nebst

der Schule sind im zweiten Stockwerk untergebracht. - Der Friedhof,

gegründet 1908 befindet sich à la Tour de Peilz. Die

Gemeinde hat einen Betsaal eröffnet in Montreux, um ihren Mitgliedern,

die daselbst wohnen, Gelegenheit zu geben, den Gottesdienst besuchen zu

können." |

| |

Gemeindebeschreibung

im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1921 S.

184-185: Gemeindebeschreibung

im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1921 S.

184-185:

Derselbe Text wie 1918. |

Statistik der jüdischen Einwohner 1917

Artikel im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" von 1917 S. 220: Es

werden angegeben an jüdischen Einwohnern:

Artikel im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" von 1917 S. 220: Es

werden angegeben an jüdischen Einwohnern:

"Kanton Zürich: Zürich 5212, Winterthur 133, Bülach

24;

Baselstadt 2452;

Genf 2236;

Kanton Bern: Bern 1062, Biel 413, Delsberg 75, Burgdorf 50, Langental

32, Laufen 27, Thun 27;

Kanton Waadt: Lausanne 989, Vevey 127,

Yverdon 102, Montreux 96, Avenches 74, Nyon 64, Morges 40, Mondon 32,

Cossonay 24". |

Berichte zu einzelnen Personen aus der

Gemeinde

Zum Tod von Reine Levy geb. Bernard und Einweihung des

jüdischen Friedhofes (1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1908: "Vevey,

21. Juli (1908). Hier starb nach nur zweijähriger glücklicher Ehe eine

edle und wackere, von allen, die sie kannten, geliebte und hochgeachtete

Frau, Frau Reine Levy geb. Bernard. Als Lehrer und Freund des trauernden

Gatten, Herrn Henri Levy, war trotz der weiten Entfernung Herr Rabbiner

Dr. Cohn aus Basel erschienen, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu

erweisen und die Schmerzgebeugten in ihrem schweren Leide zu trösten. Mit

diesem Todesfall wurde der neue Friedhof der jüdischen Gemeinde in Vevey eingeweiht,

für den der Gönner der jüdischen Gemeinde von Vevey, ein Nichtjude,

Herr Konsul Nölting von Hamburg bereitwillig die Mittel hergegeben. Am

Grabe sprachen außer Herrn Rabbiner Dr. Cohn noch Herr Bloch im Namen der

Gemeinde Vevey und Herr Kantor Lehmann von

Lausanne als Freund der

Familie Worte der Trauer und des

Nachrufs." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1908: "Vevey,

21. Juli (1908). Hier starb nach nur zweijähriger glücklicher Ehe eine

edle und wackere, von allen, die sie kannten, geliebte und hochgeachtete

Frau, Frau Reine Levy geb. Bernard. Als Lehrer und Freund des trauernden

Gatten, Herrn Henri Levy, war trotz der weiten Entfernung Herr Rabbiner

Dr. Cohn aus Basel erschienen, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu

erweisen und die Schmerzgebeugten in ihrem schweren Leide zu trösten. Mit

diesem Todesfall wurde der neue Friedhof der jüdischen Gemeinde in Vevey eingeweiht,

für den der Gönner der jüdischen Gemeinde von Vevey, ein Nichtjude,

Herr Konsul Nölting von Hamburg bereitwillig die Mittel hergegeben. Am

Grabe sprachen außer Herrn Rabbiner Dr. Cohn noch Herr Bloch im Namen der

Gemeinde Vevey und Herr Kantor Lehmann von

Lausanne als Freund der

Familie Worte der Trauer und des

Nachrufs." |

Vermächtnisse des 1916 verstorbenen Tobias Markus

(1917)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. Februar

1917: "Der am 22. Dezember in Vevey (Schweiz) verstorbene Tobias

Markus, ein Schwager des Bildhauers Beer - Florenz, durch den er

Herzls erste Verbindung mit Prof. Hermann Vambery herstellte, hat dem

Jüdischen Nationalfonds sein Mobiliar und seine Bibliothek hinterlassen,

die einen Wert von wenigstens 50.000 Frs. repräsentieren

dürften." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. Februar

1917: "Der am 22. Dezember in Vevey (Schweiz) verstorbene Tobias

Markus, ein Schwager des Bildhauers Beer - Florenz, durch den er

Herzls erste Verbindung mit Prof. Hermann Vambery herstellte, hat dem

Jüdischen Nationalfonds sein Mobiliar und seine Bibliothek hinterlassen,

die einen Wert von wenigstens 50.000 Frs. repräsentieren

dürften." |

Zum Tod von Jacques Sirmann und dessen Beisetzung in

Lausanne (1922)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1922: "Vevey,

1. Januar (1922). Auf dem jüdischen

Friedhof in Lausanne wurde der Familiengrabstein des hier

unvergesslichen und in allen Kreisen geschätzten Jacques Sirmann - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - errichtet. Der so jung

Verblichene hat Großes und Nützliches fürs Judentum und seine

Nebenmenschen gewirkt. Erst nach seinem Tode erfuhr man, wie er als

liebevoller Freund aller Leidenden und treuer Ratgeber aller Bedrückten

oft 10 bis 15.000 Franken im Stillen geliehen, um ihnen zu einem Broterwerb

zu verhelfen. Als während des Krieges die Jomkippurkerzen trotz schwerem

Gelde fast nicht zu bekommen waren, da ließ der Verblichene es sich nicht

nehmen, trotz großer Unkosten eine Koste dieser Kerzen zu verschaffen,

die er dem Religionslehrer Bondy in Vevey übermittelte, um sie während

der hohen Feiertage zur Verherrlichung des Gottesdienstes anzuzünden.

Nach der üblichen Zeremonie seitens des Herrn Kantor Lehmann in

Lausanne,

nahm Herr Th. Grumbach aus Vevey das Wort, der es verstand, in einer

herzlichen Ansprache treuen Gedenkens ein wahres Lebensbild des so früh

Entrissenen und alles Nützliche, was er als Mitgründer der

Kultusgemeinde Vevey und des hier zustande kommenden Talmud

Thora-Vereins gewirkt hat, zu schildern." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1922: "Vevey,

1. Januar (1922). Auf dem jüdischen

Friedhof in Lausanne wurde der Familiengrabstein des hier

unvergesslichen und in allen Kreisen geschätzten Jacques Sirmann - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - errichtet. Der so jung

Verblichene hat Großes und Nützliches fürs Judentum und seine

Nebenmenschen gewirkt. Erst nach seinem Tode erfuhr man, wie er als

liebevoller Freund aller Leidenden und treuer Ratgeber aller Bedrückten

oft 10 bis 15.000 Franken im Stillen geliehen, um ihnen zu einem Broterwerb

zu verhelfen. Als während des Krieges die Jomkippurkerzen trotz schwerem

Gelde fast nicht zu bekommen waren, da ließ der Verblichene es sich nicht

nehmen, trotz großer Unkosten eine Koste dieser Kerzen zu verschaffen,

die er dem Religionslehrer Bondy in Vevey übermittelte, um sie während

der hohen Feiertage zur Verherrlichung des Gottesdienstes anzuzünden.

Nach der üblichen Zeremonie seitens des Herrn Kantor Lehmann in

Lausanne,

nahm Herr Th. Grumbach aus Vevey das Wort, der es verstand, in einer

herzlichen Ansprache treuen Gedenkens ein wahres Lebensbild des so früh

Entrissenen und alles Nützliche, was er als Mitgründer der

Kultusgemeinde Vevey und des hier zustande kommenden Talmud

Thora-Vereins gewirkt hat, zu schildern." |

Hinweis auf den in Vevey verstorbenen Rabbiner und

Schriftsteller Schlomo Friedrich Rülf (1896-1976)

Schlomo

(Salomon) Friedrich Rülf (geb. 13. Mai 1896 in Braunschweig, gest.

13. August 1976 in Vevey) war seit 1926 Distriktsrabbiner in

Bamberg, seit

1929 Rabbiner in Saarbrücken. 1935 emigrierte er mit seiner Familie nach

Palästina, wo er - vor allem in Nahariya - als Lehrer und ehrenamtlicher

Rabbiner tätig war.

siehe Wikipedia-Artikel

zu Schlomo Rülf.

Zum Gedenken an seine Verdienste wurde die

Friedrich-Schlomo-Rülf-Medaille benannt, die die Christlich-Jüdische

Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes (CJAS) vergibt. |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und

Privatpersonen

Anzeige von J. Woog-Picard (1865)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai

1865:"In Besorgung der Küche und sonstiger häuslicher Arbeiten,

findet ein darin erfahrenes junges Mädchen sofortige Aufnahme in der

Familie des Unterzeichneten. Offerten ohne Aufgabe von Referenzen finden

keine Berücksichtigung. Jährliches Gehalt 250-300 Francs und Geschenke.

- Vevey (Schweiz), Mai 1865. J. Woog-Picard." Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai

1865:"In Besorgung der Küche und sonstiger häuslicher Arbeiten,

findet ein darin erfahrenes junges Mädchen sofortige Aufnahme in der

Familie des Unterzeichneten. Offerten ohne Aufgabe von Referenzen finden

keine Berücksichtigung. Jährliches Gehalt 250-300 Francs und Geschenke.

- Vevey (Schweiz), Mai 1865. J. Woog-Picard." |

Zur Geschichte der Synagogen (Beträume)

1905 konnte im Zusammenhang mit der Gründung der Gemeinde

ein Gemeindezentrum in einem Anbau des Hotel Angleterre direkt an der

Seepromenade eingerichtet werden. Der Betsaal (Synagoge), der mit maurischen

Elementen gestaltet wurde, befand sich seitdem im ersten Stock des Anbaus; ein Gemeindesaal

sowie die Schule wurden im zweiten Stockwerk untergebracht.

Die Gemeinde eröffnete zusätzlich zu dem Betsaal in Vevey einen Betsaal in Montreux,

um ihren dortigen Mitgliedern Gelegenheit zu geben, Gottesdienste vor Ort

besuchen zu können.

1946 wurde der Betsaal im Hotel Angleterre aufgegeben, da das Hotel

abgebrochen wurde. Bis 1954 wurde ein für die Gottesdienste der Gemeinde

ein Saal in der Rue du Simplon gemietet.

Von 1954 bis 2008 war Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens die Synagoge

im Alters- und Pflegeheim "Les Berges du Léman". Sie wurde in

einem durch den Architekten André Nobs 1954 erstellten Anbau eingerichtet.

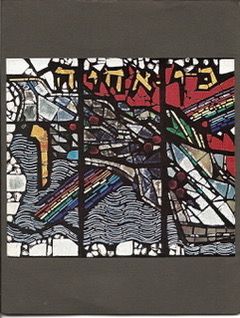

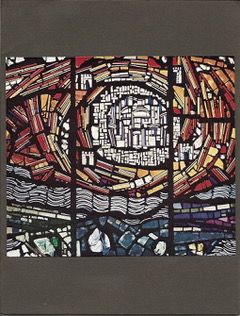

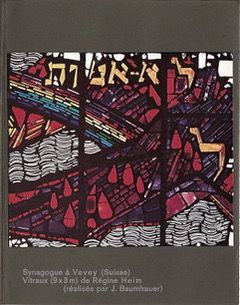

Diese Synagoge erlangte Berühmtheit durch die 1966 von der Künstlerin

Régine Heim geb. Ryfka Frajdenraich (1907-2002; Ehefrau des

VSJF-Präsidenten Otto Heim) gestaltete Glaswand (siehe Abbildungen mit

Erläuterungen unten).

Die Bewohner des Heimes sorgten bis zuletzt für den zu den Gottesdiensten

erforderlichen Minjan. 2008 wurde das Heim "Les Berges du Léman"

vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund an die Stiftung Claire Magnin

verkauft, die das Haus weiterhin als Seniorenheim betreibt (Fondation Claire

Magnin: Résidence les Berges du Léman). In der ehemaligen Synagoge wurde

ein Speisesaal eingerichtet.

Adressen/Standorte der Synagoge (Beträume):

- 1905 bis 1946: Quai

Pedonnet 14

- 1946 bis 1954: Rue du Simpon

- 1954 bis 2008: im Alters- und Pflegeheim "Les Berges du Léman" 3

Boulevard Henri-Plumhof

Fotos

|

Die Glasfenster in der Synagoge Vevey

(Abbildungen erhalten von Louis Bloch) |

|

|

|

|

|

| Zur Symbolik der

farbigen Fenster der Synagoge "Les Berges du Leman" in Vevey: Der

Regenbogen, der die drei Fenster verbindet, ist das Zeichen des Bundes

zwischen G"tt und seinem Volk Israel. Aus der unteren Mitte zwischen großen

Blöcken ergebt sich in weiter Ausbreitung der Lebensbaum, der in seinen

Zweigen auf der einen Seite blutige Tränen und auf der anderen Seite

Granatäpfel zeigt. Zwischen dem Regenbogen und dem Lebensbaum bildet sich

ein großes Auge. In seiner Pupille liegt die heilige Stadt Jerusalem. Wie

zwei Säulen erscheinen die Buchstaben Lamed (im hebräischen Zahlenwert 30)

und Waf (= 6), die das Symbol für die 36 Gerechten bilden, die nach der

Legende, solange sie im Verborgenen in der Welt vorhanden sind, diese vor

der Zerstörung bewahren. Die Wasser des Jordans umspülen Bild und Aussage.

In goldenen Buchstaben krönen das Bild die Worte des Psalmisten (118,17): "Lo

amut, ki ächejä" - "Nicht sterben werde ich, sondern ich werde leben".

|

| |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Mark Elikan: Israelitische Gemeinde Lausanne.

Factsheet des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. 2009. Online

zugänglich. |

| Presseartikel in der Zeitschrift "Tachles" -

www.tachles.ch:

Artikel von Brigitte Sion "Zeit zum Abschiednehmen". In: Tachles

vom 3. Mai 2002.

Artikel von Olivier Kahn: "Schulterschluss von zwei Gemeinden".

In: Tachles vom 13. September 2007.

Artikel von Gisela Blau: "Einzigartige Lage" (zum Verkauf des

Heimes Les Berges du Léman). In: Tachles vom 18. Dezember 2008.

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

diese Links sind noch nicht aktiviert

|