|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Wiesbaden

Wiesbaden (Hessen)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt im 19./20. Jahrhundert

Berichte zu den Rabbinern der Israelitischen Kultusgemeinde im 19./20.

Jahrhundert

Berichte zu den Rabbinern der

"Altisraelitischen Kultusgemeinde" siehe Seite

zur "Altisraelitischen Kultusgemeinde"

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Wiesbaden wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Die Texte wurden dankenswerterweise von Susanne Reber (Mannheim) abgeschrieben

und mit Anmerkungen versehen.

Übersicht:

Übersicht über die Rabbiner in Wiesbaden im 19./20. Jahrhundert

Rabbiner der

Israelitischen Kultusgemeinde

| 1769 bis 1790 Rabbiner Abraham Tendlau (gest. 1790

in Wiesbaden), war 1760 aus Tennenlohe (heute: Stadt Erlangen) nach

Wiesbaden gekommen. |

| 1790 bis 1829 Rabbiner Heyum Tendlau (gest. 1829 in

Wiesbaden). |

| 1832 bis 1838: Rabbiner Dr. Abraham Geiger (geb.

1810 in Frankfurt am Main, gest. 1874 in Berlin): studierte in Heidelberg,

Bonn und Marburg; war seit 1832 Rabbiner in Wiesbaden; seit 1838 zweiter

Rabbiner in Breslau, seit 1844 erster Rabbiner ebd.; 1863 Rabbiner in

Frankfurt am Main, 1870 Rabbiner an der Neuen Synagoge in Berlin;

maßgeblich tätig bei der Eröffnung der "Hochschule für die

Wissenschaft des Judentums" 1872 in Berlin. |

| 1843 bis 1844: Rabbiner Dr. Benjamin Höchstätter

(geb. 1811 in Binswangen, gest. 1888

in Frankfurt am Main): studierte in München; 1833 Lehrer und Prediger in

Heddernheim, 1838 Lehrer und Prediger in Wiesbaden, 1843 provisorisch zum

Bezirksrabbiner für Wiesbaden eingesetzt; 1844 Lehrer und Rabbinatsverweser

in Bad Schwalbach (Langenschwalbach), 1848 Bezirksrabbiner ebd.; 1851

Verlegung des Bezirksrabbinats nach Bad Ems; 1883 in den Ruhestand nach

Frankfurt am Main. |

| 1844 bis 1884: Rabbiner Dr. Samuel Süskind (geb.

1811 in Kirchheimbolanden,

gest. 1894 in Frankfurt am Main): studierte in München; 1843

Bezirksrabbiner in Weilburg a. d. Lahn,

1844 Bezirksrabbiner in Wiesbaden. |

| 1884 bis 1908: Rabbiner Dr. Michael Silberstein

(geb. 1834 in Witzenhausen, gest.

1910 in Wiesbaden): studierte in Berlin, Kassel und Breslau: 1858 Leiter

einer Religionsschule in Pleszew (Pleschen), Provinz Posen; 1860

Religionslehrer und Prediger bei der Kreissynagoge in Lyck, Ostpreußen;

1868 Bezirksrabbiner in Buttenhausen, 1874 Bezirksrabbiner in Mühringen,

seit 1884 Bezirksrabbiner in Wiesbaden. |

| 1908 bis 1918: Rabbiner Dr. Adolf Kober (geb. 1879

in Beuthen, Oberschlesien, gest. 1958 in New York): studierte in Breslau;

1906 bis 1908 Hilfsrabbiner und Religionslehrer in Köln; 1908 bis 1918

Bezirksrabbiner in Wiesbaden; 1918 bis 1939 Rabbiner der Synagogengemeinde

in Köln; 1939 in die USA emigriert; gründete in New York eine

Gemeinde für deutsche Emigranten. |

| 1918 bis 1938: Rabbiner Dr. Paul Pinchas Lazarus (geb.

1888 in Duisburg-Hamborn, gest. 1951 in Haifa): studierte in Breslau, Marburg

und Erlangen; 1914 zweiter Rabbiner in Essen, 1916 bis 1918 Feldrabbiner;

1918 bis 1938 Bezirks- und Stadtrabbiner in Wiesbaden; 1939 Emigration nach

Haifa, Palästina, wo er Rabbiner einer Einwandergemeinde wurde. An Rabbiner

Dr. Lazarus erinnert in Wiesbaden die "Paul-Lazarus-Straße". |

| 1939: Rabbiner Dr. Bruno Finkelscherer (geb. 1906 in

München, verschollen 1943 im KZ Auschwitz): studierte in Breslau; 1930

Rabbiner in Göttingen, 1933 Religionslehrer und Rabbinatsassistent in

München, 1939 Rabbiner in Wiesbaden, 1940 bis 1942 Rabbiner in München,

1943 nach Auschwitz deportiert. |

| 1940 bis 1942: Rabbiner Hansjörg Hanff (geb. 1915

in Stettin, verschollen 1942 nach Deportation in Osteuropa): studierte in

Berlin; 1939 bis 1940 Lehrer im jüdischen Waisenhaus Berlin-Pankow, 1940

Rabbinerexamen, anschließend Rabbiner in Wiesbaden; im Mai 1942

deportiert. |

Rabbiner der orthodoxen Partei

/ israelitischen Religionsgesellschaft beziehungsweise ab 1879 der Altisraelitischen

Kultusgemeinde in Wiesbaden

| 1830 bis 1853: Rabbiner Samuel Ickstädter (geb.

1806 in Igstadt, gest. 1863 in Hamburg): war zunächst als Talmudlehrer in

Wiesbaden tätig, bewarb sich um 1830 um das Wiesbadener Rabbinat; wird von

der orthodoxen Partei als legitimer Rabbiner anstatt des gewählter Abraham

Geiger angesehen; war in der Folgezeit die Wohnsitz in Wiesbaden zu

Amtshandlungen befugt in den Gemeinden Bierstadt, Biebrich und Schierstein

sowie in allen Gemeinden der Ämter Hochheim und Königstein sowie in

Hattersheim; war halboffizieller orthodoxer Rabbiner für den

Rabbinatsbezirk Wiesbaden; seine Wiesbadener Separatsynagoge wird im Februar

1852 gerichtlich verboten; seit 1853 Stiftsrabbiner an der Lob-Schaul-Klaus

in Hamburg. |

| 1869 bis 1925 / 1936: Rabbiner Dr. Leo Lipman Kahn

(geb. 1842 in Sulzburg, gest. 1936 in

Wiesbaden): studierte in Berlin und Würzburg; zunächst Rabbinatsassistent

in Berlin; gründete 1869 die Altisraelitische Kultusgemeinde in Wiesbaden

und war bis 1925 deren Rabbiner und Religionslehrer; blieb auch nach seinem

Ruhestand 1925 in Wiesbaden. |

| 1925 bis 1938: Rabbiner Dr. Jonas Ansbacher (geb.

1879 in Nürnberg, gest. 1967 in London): studierte in Erlangen, Zürich und

Gießen: 1906 Rabbiner in Labischin, Posen, 1911 Rabbiner der orthodoxen

Gemeinde Adass Jeschurun in Heilbronn, 1920/22 bis 1925 Rabbiner der orthodoxen

Israelitischen Religionsgesellschaft in Stuttgart, 1925 bis 1938 Rabbiner

der Altisraelitischen Kultusgemeinde in Wiesbaden; nach dem Novemberpogrom

1938 im KZ Buchenwald interniert, 1939 nach England emigriert; 1941 bis 1955

Rabbiner in Hampstead, London. |

Berichte

zu den Rabbinern der Israelitischen Kultusgemeinde

Neue

Rabbinatseinteilung sowie Aufteilung der Zuständigkeit zwischen Rabbiner Dr.

Höchstädter und Rabbiner Igstädter (1843)

Anmerkung: 1843 wurde eine Einteilung in vier Rabbinatsbezirke vorgenommen:

Wiesbaden, Diez, Weilburg und Langenschwalbach

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.

August 1843: "Wiesbaden, im August (1843). Vor einigen

Tagen hat unsere hohe Landesregierung die Rabbinats-Bezirks-Einteilung

geordnet, und die Theologen für dieselben bestimmt. Nämlich: 1) die

jüdischen Gemeinden in den Amtsbezirken Wiesbaden,

Rüdesheim,

Eltville,

Hochheim,

Höchst,

Königstein und

Idstein sind hinsichtlich der

Konfirmation, Religions-Schul-Visitation und zur Hälfte auch der

Kopulationen dem Dr. Höchstädter übertragen, hinsichtlich der anderen

Hälfte der Kopulationen dem früheren Privatrabbiner Igstädter; 2)

Diez,

Limburg, Hadamar,

Montabaur, Wallmerod,

Selters und

Hachenburg dem Dr.

Wormser; 3) Weilburg,

Runkel, Mennerod (gemeint:

Rennerod),

Herborn und

Usingen dem Dr.

Süßkind; 4) Langenschwalbach,

Wehen, Nastätten,

St. Goarshausen,

Nassau und

Braubach dem vormaligen Landrabbinen S. Wormser mit einem Substituten

für die jährlichen Konfirmationen und Schulvisitationen". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.

August 1843: "Wiesbaden, im August (1843). Vor einigen

Tagen hat unsere hohe Landesregierung die Rabbinats-Bezirks-Einteilung

geordnet, und die Theologen für dieselben bestimmt. Nämlich: 1) die

jüdischen Gemeinden in den Amtsbezirken Wiesbaden,

Rüdesheim,

Eltville,

Hochheim,

Höchst,

Königstein und

Idstein sind hinsichtlich der

Konfirmation, Religions-Schul-Visitation und zur Hälfte auch der

Kopulationen dem Dr. Höchstädter übertragen, hinsichtlich der anderen

Hälfte der Kopulationen dem früheren Privatrabbiner Igstädter; 2)

Diez,

Limburg, Hadamar,

Montabaur, Wallmerod,

Selters und

Hachenburg dem Dr.

Wormser; 3) Weilburg,

Runkel, Mennerod (gemeint:

Rennerod),

Herborn und

Usingen dem Dr.

Süßkind; 4) Langenschwalbach,

Wehen, Nastätten,

St. Goarshausen,

Nassau und

Braubach dem vormaligen Landrabbinen S. Wormser mit einem Substituten

für die jährlichen Konfirmationen und Schulvisitationen". |

70.

Geburtstag von Rabbiner Dr. Samuel Süskind (1882)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar

1882: "Der 'Rheinische Kurier' schreibt aus Wiesbaden: Am

verflossenen Dienstag, 20. des Monats, beging Herr Bezirksrabbiner Dr.

Süskind seinen 70. Geburtstag. Die hiesige israelitische Kultusgemeinde nahm

hiervon Veranlassung, demselben den Tribut ihrer Achtung und Wertschätzung

darzubringen. Der Vorstand, Herr David Fay, überreichte ihm, wie wir höre,

namens der Gemeinde, eine nicht unansehnliche Gratifikation und begleitete

die Übergabe derselben mit einer sinnreichen Ansprache. Der

Synagogen-Gesang-Verein überraschte ihn schon am Vorabende durch ein

gelungenes Ständchen. Der Präsident desselben, Herr B. Straus, richtete

Worte der Anerkennung und Liebe an den Jubilar, die von dem überraschten und

sichtlich geehrten Herrn Rabbiner durch eine alle Anwesenden ergreifende

Improvisation erwidert wurden und die Vereinsmitglieder am Schlusse zu einem

lebhaften Hoch begeisterten. Viele Mitglieder der israelitischen Gemeinde

fanden sich bei Herrn Süskind ein, sprachen ihm ihre Glückwünsche aus und

überhäuften ihn mit den verschiedenartigsten Aufmerksamkeiten. Obgleich die

Kunde von dem bevorstehenden 70. Geburtstage nur wenig in die Öffentlichkeit

gedrungen war, so lief doch des Tages über von Nah und Fern, vom In- und

Auslande eine große Anzahl von Telegrammen und Beglückwünschungsschreiben

seiner Kollegen, Freunde und Verehrer ein, die beredtes Zeugnis ablegten von

der allgemeinen Achtung, die er nach außen hin genießt und von dem

bedeutenden Rufe, dessen er sich weithin erfreut." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar

1882: "Der 'Rheinische Kurier' schreibt aus Wiesbaden: Am

verflossenen Dienstag, 20. des Monats, beging Herr Bezirksrabbiner Dr.

Süskind seinen 70. Geburtstag. Die hiesige israelitische Kultusgemeinde nahm

hiervon Veranlassung, demselben den Tribut ihrer Achtung und Wertschätzung

darzubringen. Der Vorstand, Herr David Fay, überreichte ihm, wie wir höre,

namens der Gemeinde, eine nicht unansehnliche Gratifikation und begleitete

die Übergabe derselben mit einer sinnreichen Ansprache. Der

Synagogen-Gesang-Verein überraschte ihn schon am Vorabende durch ein

gelungenes Ständchen. Der Präsident desselben, Herr B. Straus, richtete

Worte der Anerkennung und Liebe an den Jubilar, die von dem überraschten und

sichtlich geehrten Herrn Rabbiner durch eine alle Anwesenden ergreifende

Improvisation erwidert wurden und die Vereinsmitglieder am Schlusse zu einem

lebhaften Hoch begeisterten. Viele Mitglieder der israelitischen Gemeinde

fanden sich bei Herrn Süskind ein, sprachen ihm ihre Glückwünsche aus und

überhäuften ihn mit den verschiedenartigsten Aufmerksamkeiten. Obgleich die

Kunde von dem bevorstehenden 70. Geburtstage nur wenig in die Öffentlichkeit

gedrungen war, so lief doch des Tages über von Nah und Fern, vom In- und

Auslande eine große Anzahl von Telegrammen und Beglückwünschungsschreiben

seiner Kollegen, Freunde und Verehrer ein, die beredtes Zeugnis ablegten von

der allgemeinen Achtung, die er nach außen hin genießt und von dem

bedeutenden Rufe, dessen er sich weithin erfreut."

Anmerkung: - Rabbiner Dr. Süskind:

https://www.bbkl.de/index.php/frontend/lexicon/S/Su/suesskind-samuel-71078

|

Rabbiner

Dr. Samuel Süskind darf in den Ruhestand mit fast vollem Gehalt (1883)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni

1883: "Bonn, 27. Mai (Notizen). Das 'Wiesbadener

Tagblatt' berichtet: In einer vom Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde

am Sonntagvormittag berufenen und zahlreich besuchten Gemeindeversammlung

wurde beschlossen, den nun seit ca. 40 Jahren in hiesiger Gemeinde als

Prediger und Seelsorger wirkenden, von königl. Regierung auch als

Bezirksrabbiner angestellten, wegen seiner großen Gelehrsamkeit und

vorzüglichen Rednergabe in weiten Kreisen bekannten Herrn Rabbiner Dr. S.

Süskind vom Herbst laufenden Jahres ab mit fast vollem Gehalt in den

wohlverdienten Ruhestand zu versetzen." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni

1883: "Bonn, 27. Mai (Notizen). Das 'Wiesbadener

Tagblatt' berichtet: In einer vom Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde

am Sonntagvormittag berufenen und zahlreich besuchten Gemeindeversammlung

wurde beschlossen, den nun seit ca. 40 Jahren in hiesiger Gemeinde als

Prediger und Seelsorger wirkenden, von königl. Regierung auch als

Bezirksrabbiner angestellten, wegen seiner großen Gelehrsamkeit und

vorzüglichen Rednergabe in weiten Kreisen bekannten Herrn Rabbiner Dr. S.

Süskind vom Herbst laufenden Jahres ab mit fast vollem Gehalt in den

wohlverdienten Ruhestand zu versetzen."

Anmerkung: - Wiesbadener Tagblatt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesbadener_Tagblatt |

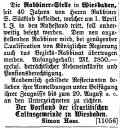

Ausschreibung

der Rabbiner-Stelle (1883)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. August

1883: "Die Rabbiner-Stelle in Wiesbaden, seit 40 Jahren

von Herrn Rabbiner S. Süskind bekleidet, welcher am 1. April laufenden

Jahres in den Ruhestand tritt, soll anderweitig besetzt werden. Dem neu

anzustellenden Rabbiner wird, bei genügender Qualifikation von Königlicher

Regierung auch das Bezirksrabbinat übertragen werden. Anfangsgehalt: Mk.

2.850, -, exklusive beträchtlicher Nebeneinkünfte und Pensionsberechtigung. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. August

1883: "Die Rabbiner-Stelle in Wiesbaden, seit 40 Jahren

von Herrn Rabbiner S. Süskind bekleidet, welcher am 1. April laufenden

Jahres in den Ruhestand tritt, soll anderweitig besetzt werden. Dem neu

anzustellenden Rabbiner wird, bei genügender Qualifikation von Königlicher

Regierung auch das Bezirksrabbinat übertragen werden. Anfangsgehalt: Mk.

2.850, -, exklusive beträchtlicher Nebeneinkünfte und Pensionsberechtigung.

Akademisch gebildete Reflektanten belieben ihre Anmeldungen unter Beifügung

ihrer Zeugnisse bis zum 20. August laufenden Jahres an den Unterzeichneten

zu richten

Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde zu Wiesbaden.

Simon Hess." |

Rabbiner

Dr. Michael Silberstein wird vor seinem Wechsel nach Wiesbaden in Mühringen

verabschiedet (1884)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. Mai 1884: "Am 4. Mai fand in

Mühringen eine solenne

Abschiedsfeier für den zum Rabbiner nach Wiesbaden berufenen Dr.

M. Silberstein daselbst statt, an der sich außer den Deputierten der

israelitischen Bezirksgemeinden auch sehr viele christliche Notabilitäten

(katholische Geistliche, Lehrer, Beamte, Ärzte und Private) und die

bürgerlichen Kollegien beteiligten. Unter den vielen Rednern waren auch der

Pfarrer Maier in Mühringen und Schulinspektor Dr. Menz von Bieringen

(gemeint: Bieringen, heute Stadt Rottenburg am Neckar). Dem Scheidenden,

der sich durch seine Leistungen auf der Kanzel wie durch seine Wirksamkeit

für das religiöse Wohl der ihm unterstellten Gemeinden die vollste

Sympathien derselben erworben und erhalten hat, wurde ein sehr wertvolles

Geschenk überreicht." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. Mai 1884: "Am 4. Mai fand in

Mühringen eine solenne

Abschiedsfeier für den zum Rabbiner nach Wiesbaden berufenen Dr.

M. Silberstein daselbst statt, an der sich außer den Deputierten der

israelitischen Bezirksgemeinden auch sehr viele christliche Notabilitäten

(katholische Geistliche, Lehrer, Beamte, Ärzte und Private) und die

bürgerlichen Kollegien beteiligten. Unter den vielen Rednern waren auch der

Pfarrer Maier in Mühringen und Schulinspektor Dr. Menz von Bieringen

(gemeint: Bieringen, heute Stadt Rottenburg am Neckar). Dem Scheidenden,

der sich durch seine Leistungen auf der Kanzel wie durch seine Wirksamkeit

für das religiöse Wohl der ihm unterstellten Gemeinden die vollste

Sympathien derselben erworben und erhalten hat, wurde ein sehr wertvolles

Geschenk überreicht."

Anmerkungen: - Solenn: festlich, feierlich

- Rabbiner Dr. Michael Silberstein:

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein |

Amtseinführung

von Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1884)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni

1884: "Wiesbaden, 19. Mai. Der 'Rheinische Kurier'

berichtet: Zu der auf Samstag den 17. des Monats festgesetzten Feier der

Einführung des Herrn Dr. Silberstein in sein Amt als Bezirksrabbiner hatte

sich die Synagoge mit Andächtigen dicht gefüllt. Kurz nach 9 Uhr betraten

die Herren Landrat Graf von Matuschka, Herr Dr. Silberstein sowie die Herren

Vorsteher der Gemeinde, die Synagoge. Nach dem Absingen eines Psalmes

seitens des Gesangvereins ergriff der Herr Landrat das Wort, um im Auftrage

Königlicher Regierung der Gemeinde ihren neuen Seelsorger vorzustellen, der

gestern bereits von ihm als solcher auf treue Dienstführung verpflichtet

worden sei. Indem er besonders darauf hinwies, dass diese Form der

Vorstellung gewählt wurde, um der Gemeinde die Wichtigkeit und hohe

Bedeutung dieses Aktes zu vergegenwärtigen, hofft er, dass die letztere

ihrem Geistlichen mit Vertrauen und Wohlwollen entgegenkomme, forderte den

Vorstand auf, denselben in seinem schwierigen Amte gewissenhaft zu

unterstützen und beglückwünschte Herrn Dr. Silberstein zu seinem neuen Amte.

- Letzterer begann hierauf seine neue Wirksamkeit, indem er die Kanzel

betrat und mit hinreißender Beredsamkeit vorgetragenen Rede schilderte er

die Aufgaben und Pflichten eines Seelsorgers und entwarf ein umfassendes

Bild von dem schweren, aber auch schönen und edlen Berufe eines

Seelenhirten, sowie von den Pflichten der Gemeindeglieder, welche ihn in

seinem Amte durch vertrauensvolle Mitwirkung unterstützen müssen, da nur

unter gegenseitiger eifriger Wirksamkeit ein blühendes Gemeindewesen

gedeihen könne. - Es ist schwer, den Eindruck zu schildern, den der Herr

Rabbiner, der eine bedeutende Rednergabe besitzt, wohl auf jeden einzelnen

der Zuhörer hervorrief. Tief ergriffen lauschte jeder der herrlichen,

einstündigen Predigt und wir können der Gemeinde zu einem so vorzüglichen

Kanzelredner nur herzlichst Glück wünschen. Wie wir hören, wird Herr Dr.

Silberstein, auf Wunsch vieler Gemeindemitglieder, die Predigt durch Druck

vervielfältigen lassen. Zum Schluss trug der Synagogen-Gesangverein, der in

anerkennenswerter Weise durch seinen schönen Gesang wesentlich zur Erhöhung

der Feier beitrug, ein Quartett aus 'Elias' vor." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni

1884: "Wiesbaden, 19. Mai. Der 'Rheinische Kurier'

berichtet: Zu der auf Samstag den 17. des Monats festgesetzten Feier der

Einführung des Herrn Dr. Silberstein in sein Amt als Bezirksrabbiner hatte

sich die Synagoge mit Andächtigen dicht gefüllt. Kurz nach 9 Uhr betraten

die Herren Landrat Graf von Matuschka, Herr Dr. Silberstein sowie die Herren

Vorsteher der Gemeinde, die Synagoge. Nach dem Absingen eines Psalmes

seitens des Gesangvereins ergriff der Herr Landrat das Wort, um im Auftrage

Königlicher Regierung der Gemeinde ihren neuen Seelsorger vorzustellen, der

gestern bereits von ihm als solcher auf treue Dienstführung verpflichtet

worden sei. Indem er besonders darauf hinwies, dass diese Form der

Vorstellung gewählt wurde, um der Gemeinde die Wichtigkeit und hohe

Bedeutung dieses Aktes zu vergegenwärtigen, hofft er, dass die letztere

ihrem Geistlichen mit Vertrauen und Wohlwollen entgegenkomme, forderte den

Vorstand auf, denselben in seinem schwierigen Amte gewissenhaft zu

unterstützen und beglückwünschte Herrn Dr. Silberstein zu seinem neuen Amte.

- Letzterer begann hierauf seine neue Wirksamkeit, indem er die Kanzel

betrat und mit hinreißender Beredsamkeit vorgetragenen Rede schilderte er

die Aufgaben und Pflichten eines Seelsorgers und entwarf ein umfassendes

Bild von dem schweren, aber auch schönen und edlen Berufe eines

Seelenhirten, sowie von den Pflichten der Gemeindeglieder, welche ihn in

seinem Amte durch vertrauensvolle Mitwirkung unterstützen müssen, da nur

unter gegenseitiger eifriger Wirksamkeit ein blühendes Gemeindewesen

gedeihen könne. - Es ist schwer, den Eindruck zu schildern, den der Herr

Rabbiner, der eine bedeutende Rednergabe besitzt, wohl auf jeden einzelnen

der Zuhörer hervorrief. Tief ergriffen lauschte jeder der herrlichen,

einstündigen Predigt und wir können der Gemeinde zu einem so vorzüglichen

Kanzelredner nur herzlichst Glück wünschen. Wie wir hören, wird Herr Dr.

Silberstein, auf Wunsch vieler Gemeindemitglieder, die Predigt durch Druck

vervielfältigen lassen. Zum Schluss trug der Synagogen-Gesangverein, der in

anerkennenswerter Weise durch seinen schönen Gesang wesentlich zur Erhöhung

der Feier beitrug, ein Quartett aus 'Elias' vor."

Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Silberstein:https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein

- Graf von Matuschka:

https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_von_Matuschka-Greiffenclau

- Synagogen-Gesangverein: Vgl.

Artikel von 1913

- Elias:

https://de.wikipedia.org/wiki/Elias_(Mendelssohn) |

Die

Antrittspredigt von Rabbiner Dr. Michael Silberstein wird veröffentlicht

(1884/85)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. April 1885: "Je weniger gegenwärtig die jüdische

Homiletik in der Literatur eine gedeihliche Pflege findet, desto eher fühlen

wir uns verpflichtet, die einzeln erschienenen Predigten an dieser Stelle

aufzuführen. 'Das geistliche Amt – Ein Hirtenamt', Antrittspredigt des

Dr. M. Silberstein als Stadt- und Bezirksrabbiner in Wiesbaden

(Wiesbaden, Rodrian, 1884)." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. April 1885: "Je weniger gegenwärtig die jüdische

Homiletik in der Literatur eine gedeihliche Pflege findet, desto eher fühlen

wir uns verpflichtet, die einzeln erschienenen Predigten an dieser Stelle

aufzuführen. 'Das geistliche Amt – Ein Hirtenamt', Antrittspredigt des

Dr. M. Silberstein als Stadt- und Bezirksrabbiner in Wiesbaden

(Wiesbaden, Rodrian, 1884)."

Anmerkung: - Homiletik:

https://de.wikipedia.org/wiki/Homiletik |

80.

Geburtstag von Rabbiner Dr. Samuel Süskind (1892 in Frankfurt)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Januar

1892: "Frankfurt a. M., 28. Dez. Herr Rabbiner S. Süskind

aus Wiesbaden feierte jüngst hier

seinen 80. Geburtstag. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde sowie

der des 'Synagogen-Gesangvereins' entsandten je 3 Mitglieder, welche dem

Jubilar die Ehrengeschenke namens der Gemeinde, respektive der

Vereinsmitglieder überreichten. Herr Vorsteher S. Heß hielt eine Ansprache,

welche einen tiefen Eindruck sowohl auf den Jubilar als auch alle Anwesenden

ausübte. Er hob unter anderem hervor, nachdem er seine Glückwünsche

ausgesprochen hatte, dass sich die israelitische Kultusgemeinde, wenngleich

der Jubilar nicht mehr in ihrer Mitte stehe und wirke, noch aufs Innigste

mit ihm verbunden fühlte. Sein 40jähriges Wirken könne man nur vergleichen

mit einer 40jährigen, glücklich durchlebten Ehegemeinschaft, in der man

gemeinsam Leid und Freud getragen; ein Gut lerne man dann erst schätzen,

wenn man es verloren habe. Er habe sich die Liebe und Wertschätzung seiner

ehemaligen Gemeinde in hohem Maße erworben und sich ein bleibendes Andenken

in den Herzen seiner früheren Gemeindeangehörigen gesetzt. - Aufs Tiefste

bewegt, ergriff nun Herr Rabbiner Süskind das Wort. Waren die Anwesenden von

der seltenen Geistes- und Körperfrische des 80jährigen Jubelgreises geradezu

überrascht, so waren sie von dem Inhalte seiner im kräftigsten Tone

vorgetragenen Rede tatsächlich zu Tränen gerührt. Zunächst sprach er seien

Dank aus für die Beweise der Liebe und Freundschaft, die ihm teure Gemeinde

entgegenbringe. Die ihm erwiesenen Ehren übersteigen seine kühnsten

Erwartungen und erfüllten ihn mit Stolz. In allgemeinen Zügen schilderte er

alsdann die Zustände, wie sie früher bestanden, als er vor etwa einem halben

Jahrhundert seine Stelle angetreten, dass damals die Gemeinde kaum 30

Mitglieder zählte, und bei seinem Weggange auf mehrere Hundert angewachsen

sei. Desweiteren brachte er Reminiszenzen aus der langen Zeit seiner

hiesigen amtlichen Wirksamkeit, die für die Zuhörerschaft des Interessanten

viel enthielten. Lobend hob er hervor, dass ihm stets das größte Vertrauen

entgegengebracht worden sei. Gerne und willig haben seine frühesten

Gemeindemitglieder, wovon heute vielleicht kein einziges mehr am Leben sei,

die von ihm als zeitgemäß erachteten Reformen angenommen, was seinem

Amtsvorgänger, dem israelitischen Rabbiner Dr. Geiger – später Rabbiner in

Berlin – nicht gelingen wollte, und namentlich gereiche es ihm zur

Befriedigung, dass der damals von ihm eingeführte Gottesdienst bis heute

noch unverändert beibehalten worden sei. Zur Deputation des

'Synagogen-Gesangvereins' gewendet, bemerkte er, dass er es sich zur Ehre

anrechne, Ehrenpräsident dieses Vereins zu sein, bei dessen Gründung er

mitgewirkt und der stets eine erhebende und erfolgreiche Wirksamkeit

entfaltet habe. Der Verein habe zur Hebung des Gottesdienstes wesentlich

beigetragen, das Ansehen der Kultusgemeinde auch nach außen hin gefördert

und sich auch in den Dienst der Kunst gestellt. Zum Schluss bat er Süskind

die Herren, den Mitgliedern der Kultusgemeinde und des

'Synagogen-Gesangvereins' seinen Dank und seinen Gruß zu übermitteln. Der

Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde hat sich selbst geehrt, indem er

den Beweis lieferte, dass er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen

wollte, seinem einstigen würdigen Rabbiner auch durch ein äußerliches

Zeichen seiner Dankbarkeit und Verehrung selbst da noch zu geben, wo er

längst schon in dem wohlverdienten Ruhestand, räumlich von ihm getrennt,

lebt. Dem Herrn Dr. Süskind ist aber dieser Ausdruck der Verehrung seitens

des Vorstandes, dem sich auch noch ein sichtbares Dankeszeichen des

'Synagogen-Gesangvereins' würdig anreihte, eine erhebende Rückerinnerung an

seine 40jährige Amtstätigkeit."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Januar

1892: "Frankfurt a. M., 28. Dez. Herr Rabbiner S. Süskind

aus Wiesbaden feierte jüngst hier

seinen 80. Geburtstag. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde sowie

der des 'Synagogen-Gesangvereins' entsandten je 3 Mitglieder, welche dem

Jubilar die Ehrengeschenke namens der Gemeinde, respektive der

Vereinsmitglieder überreichten. Herr Vorsteher S. Heß hielt eine Ansprache,

welche einen tiefen Eindruck sowohl auf den Jubilar als auch alle Anwesenden

ausübte. Er hob unter anderem hervor, nachdem er seine Glückwünsche

ausgesprochen hatte, dass sich die israelitische Kultusgemeinde, wenngleich

der Jubilar nicht mehr in ihrer Mitte stehe und wirke, noch aufs Innigste

mit ihm verbunden fühlte. Sein 40jähriges Wirken könne man nur vergleichen

mit einer 40jährigen, glücklich durchlebten Ehegemeinschaft, in der man

gemeinsam Leid und Freud getragen; ein Gut lerne man dann erst schätzen,

wenn man es verloren habe. Er habe sich die Liebe und Wertschätzung seiner

ehemaligen Gemeinde in hohem Maße erworben und sich ein bleibendes Andenken

in den Herzen seiner früheren Gemeindeangehörigen gesetzt. - Aufs Tiefste

bewegt, ergriff nun Herr Rabbiner Süskind das Wort. Waren die Anwesenden von

der seltenen Geistes- und Körperfrische des 80jährigen Jubelgreises geradezu

überrascht, so waren sie von dem Inhalte seiner im kräftigsten Tone

vorgetragenen Rede tatsächlich zu Tränen gerührt. Zunächst sprach er seien

Dank aus für die Beweise der Liebe und Freundschaft, die ihm teure Gemeinde

entgegenbringe. Die ihm erwiesenen Ehren übersteigen seine kühnsten

Erwartungen und erfüllten ihn mit Stolz. In allgemeinen Zügen schilderte er

alsdann die Zustände, wie sie früher bestanden, als er vor etwa einem halben

Jahrhundert seine Stelle angetreten, dass damals die Gemeinde kaum 30

Mitglieder zählte, und bei seinem Weggange auf mehrere Hundert angewachsen

sei. Desweiteren brachte er Reminiszenzen aus der langen Zeit seiner

hiesigen amtlichen Wirksamkeit, die für die Zuhörerschaft des Interessanten

viel enthielten. Lobend hob er hervor, dass ihm stets das größte Vertrauen

entgegengebracht worden sei. Gerne und willig haben seine frühesten

Gemeindemitglieder, wovon heute vielleicht kein einziges mehr am Leben sei,

die von ihm als zeitgemäß erachteten Reformen angenommen, was seinem

Amtsvorgänger, dem israelitischen Rabbiner Dr. Geiger – später Rabbiner in

Berlin – nicht gelingen wollte, und namentlich gereiche es ihm zur

Befriedigung, dass der damals von ihm eingeführte Gottesdienst bis heute

noch unverändert beibehalten worden sei. Zur Deputation des

'Synagogen-Gesangvereins' gewendet, bemerkte er, dass er es sich zur Ehre

anrechne, Ehrenpräsident dieses Vereins zu sein, bei dessen Gründung er

mitgewirkt und der stets eine erhebende und erfolgreiche Wirksamkeit

entfaltet habe. Der Verein habe zur Hebung des Gottesdienstes wesentlich

beigetragen, das Ansehen der Kultusgemeinde auch nach außen hin gefördert

und sich auch in den Dienst der Kunst gestellt. Zum Schluss bat er Süskind

die Herren, den Mitgliedern der Kultusgemeinde und des

'Synagogen-Gesangvereins' seinen Dank und seinen Gruß zu übermitteln. Der

Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde hat sich selbst geehrt, indem er

den Beweis lieferte, dass er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen

wollte, seinem einstigen würdigen Rabbiner auch durch ein äußerliches

Zeichen seiner Dankbarkeit und Verehrung selbst da noch zu geben, wo er

längst schon in dem wohlverdienten Ruhestand, räumlich von ihm getrennt,

lebt. Dem Herrn Dr. Süskind ist aber dieser Ausdruck der Verehrung seitens

des Vorstandes, dem sich auch noch ein sichtbares Dankeszeichen des

'Synagogen-Gesangvereins' würdig anreihte, eine erhebende Rückerinnerung an

seine 40jährige Amtstätigkeit."

Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Geiger:

https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Geiger

https://wiesbaden.deutscher-koordinierungsrat.de/gcjz-wiesbaden-Abraham-Geiger-Rabbiner-in-Wiesbaden-2012

https://www.lagis-hessen.de/pnd/11933304X

Synagogen-Gesangverein: vgl.

Artikel von 1913 |

Bezirksrabbiner Dr.

Michael Silberstein ist zur Enthüllung des Kaiser

Friedrich-Denkmals geladen (1897)

Rabbiner

Dr. Michael Silberstein ist zur Einweihung des neuen Kurhauses eingeladen (1907)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 24. Mai 1907: "Wiesbaden. Zu den aus Anlass der

Einweihung des neuen Kurhauses veranlassten Festlichkeiten empfing neben den

Spitzen der Behörden als Ehrengast der Stadt Wiesbaden auch Herrn

Bezirksrabbiner Dr. Silberstein eine Einladung. Er erhielt seinen Platz

neben den Spitzen der evangelischen und katholischen Geistlichkeit.

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 24. Mai 1907: "Wiesbaden. Zu den aus Anlass der

Einweihung des neuen Kurhauses veranlassten Festlichkeiten empfing neben den

Spitzen der Behörden als Ehrengast der Stadt Wiesbaden auch Herrn

Bezirksrabbiner Dr. Silberstein eine Einladung. Er erhielt seinen Platz

neben den Spitzen der evangelischen und katholischen Geistlichkeit.

Anmerkungen: - Kurhaus Wiesbaden:

https://kurhaus.wiesbaden.de/index.php

- Rabbiner Dr. Silberstein:

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein |

Abschiedsfeier

für Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1908)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 18. September 1908: "Wiesbaden. Am 13. des Monats weilten

hier die Herren Rabb. Dr. Landau –

Weilburg und Dr. Weingarten – Ems

zu einer Abschiedsfeier des am 1. Oktober in den Ruhestand tretenden greisen

Rabbiners und Gelehrten Herrn Dr. Silberstein. Herr Dr. Landau

feierte seinen Kollegen als Gelehrten und Verfasser religiös-pädagogischer

Schriften und Herr Dr. Weingarten hob in seiner Ansprache die

Kollegialität seines Freundes hervor. Beiden dankte Herr Dr. Silberstein

und versprach weiterhin Freundschaft seinen Amtsgenossen zu bewahren.

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 18. September 1908: "Wiesbaden. Am 13. des Monats weilten

hier die Herren Rabb. Dr. Landau –

Weilburg und Dr. Weingarten – Ems

zu einer Abschiedsfeier des am 1. Oktober in den Ruhestand tretenden greisen

Rabbiners und Gelehrten Herrn Dr. Silberstein. Herr Dr. Landau

feierte seinen Kollegen als Gelehrten und Verfasser religiös-pädagogischer

Schriften und Herr Dr. Weingarten hob in seiner Ansprache die

Kollegialität seines Freundes hervor. Beiden dankte Herr Dr. Silberstein

und versprach weiterhin Freundschaft seinen Amtsgenossen zu bewahren.

Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Landau: Emil Elias Landau (1842 in

Klasno-Wielitzka, Galizien – 1924 in Weilburg)

- Rabbiner Dr. Weingarten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Laser_Weingarten

- Rabbiner Dr. Silberstein:

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein |

Abschiedspredigt

von Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1908)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.

Oktober 1908: "Wiesbaden, 2. Oktober. Am zweiten Neujahrstage

hielt der Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. M. Silberstein hier, da er

mit diesem Tage aus seinem Amt schied, das er im Allgemeinen fast 50 Jahre,

davon 25 Jahre in der hiesigen 'israelitischen Kultusgemeinde', verwaltet,

seine Abschiedspredigt, nach der ihm von den Mitgliedern des Vorstandes, wie

auch aus der Mitte der Gemeinde zahlreiche Aufmerksamkeiten erwiesen wurden.

Schon gelegentlich seines 70. Geburtstages, 1904, wurde der Jubilar von der

Gemeinde in ehrendster Weise gefeiert und von dieser durch mancherlei

Beweise der Verehrung erfreut. Die Gemeinde selbst widmete ihm damals einen

großen silbernen Tafelaufsatz und die ihm unterstellten jüdischen

Religionslehrer ein Gedenkblatt mit ihren Fotografien. Der bis zuletzt in

voller geistiger und körperlicher Frische seines Amtes Waltende ist in

Witzenhausen (Hessen) geboren. Seine

akademischen Studien absolvierte er an der Berliner Universität (1855 bis

1858). Seine akademische Laufbahn begann er in Altpreußen, wo er von 1858

bis 1858 wirkte, von da bis 1884 amtierte er in Württemberg, von wo er, ohne

dass eine Bewerbung seinerseits erfolgte – er war insbesondere durch seine

(1882) am Grabe Berthold Auerbachs,

zu dem er freundschaftliche Beziehungen hatte, gehaltene Rede weiteren

Kreisen bekannt geworden – hierher berufen wurde. Hier, wie auch in seinen

früheren Wirkungsstätten, entfaltete er eine erfolgreiche literarische

Tätigkeit. Hier hat er auch auf humanistischem Gebiet segensreich gewirkt,

wovon insbesondere der 'Waisen-Unterstützungsfonds' zeugt. Seiner Anregung

verdankt auch die Gemeindebibliothek ihre Begründung, die zu den

ansehnlichsten dieser Art zählt. Vor zwei Jahren wurde Dr. Silberstein durch

Verleihung des Roten Adlerordens ausgezeichnet. Möge ihm die wohlverdiente

Muße noch lange beschieden sein." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.

Oktober 1908: "Wiesbaden, 2. Oktober. Am zweiten Neujahrstage

hielt der Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. M. Silberstein hier, da er

mit diesem Tage aus seinem Amt schied, das er im Allgemeinen fast 50 Jahre,

davon 25 Jahre in der hiesigen 'israelitischen Kultusgemeinde', verwaltet,

seine Abschiedspredigt, nach der ihm von den Mitgliedern des Vorstandes, wie

auch aus der Mitte der Gemeinde zahlreiche Aufmerksamkeiten erwiesen wurden.

Schon gelegentlich seines 70. Geburtstages, 1904, wurde der Jubilar von der

Gemeinde in ehrendster Weise gefeiert und von dieser durch mancherlei

Beweise der Verehrung erfreut. Die Gemeinde selbst widmete ihm damals einen

großen silbernen Tafelaufsatz und die ihm unterstellten jüdischen

Religionslehrer ein Gedenkblatt mit ihren Fotografien. Der bis zuletzt in

voller geistiger und körperlicher Frische seines Amtes Waltende ist in

Witzenhausen (Hessen) geboren. Seine

akademischen Studien absolvierte er an der Berliner Universität (1855 bis

1858). Seine akademische Laufbahn begann er in Altpreußen, wo er von 1858

bis 1858 wirkte, von da bis 1884 amtierte er in Württemberg, von wo er, ohne

dass eine Bewerbung seinerseits erfolgte – er war insbesondere durch seine

(1882) am Grabe Berthold Auerbachs,

zu dem er freundschaftliche Beziehungen hatte, gehaltene Rede weiteren

Kreisen bekannt geworden – hierher berufen wurde. Hier, wie auch in seinen

früheren Wirkungsstätten, entfaltete er eine erfolgreiche literarische

Tätigkeit. Hier hat er auch auf humanistischem Gebiet segensreich gewirkt,

wovon insbesondere der 'Waisen-Unterstützungsfonds' zeugt. Seiner Anregung

verdankt auch die Gemeindebibliothek ihre Begründung, die zu den

ansehnlichsten dieser Art zählt. Vor zwei Jahren wurde Dr. Silberstein durch

Verleihung des Roten Adlerordens ausgezeichnet. Möge ihm die wohlverdiente

Muße noch lange beschieden sein."

Anmerkungen: - Neujahrstage:

https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana

- Altpreußen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Altpreu%C3%9Fen

- Berthold Auerbach:

https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Auerbach

https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:bio-0763

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/deutsch/dichter/bertholdauerbach

- Roter Adlerorden:

https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Adlerorden

|

Wahl

von Rabbiner Dr. Adolf Kober zum Stadt- und Bezirksrabbiner in Wiesbaden (1908)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 26. Juni 1908: "Wiesbaden. Dr. Adolf Kober aus

Breslau, bisher stellvertretender Rabbiner der jüdischen Gemeinde in

Köln, wurde zum hiesigen Stadt- und Bezirksrabbiner

gewählt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 26. Juni 1908: "Wiesbaden. Dr. Adolf Kober aus

Breslau, bisher stellvertretender Rabbiner der jüdischen Gemeinde in

Köln, wurde zum hiesigen Stadt- und Bezirksrabbiner

gewählt."

Anmerkung: - Rabbiner Dr. Adolf Kohler:

https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Kober |

Amtseinführung

von Rabbiner Dr. Adolf Kober (1908)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1908: "Wiesbaden, 9. Oktober. Der neugewählte

Rabbiner unserer Gemeinde, Dr. Adolf Kober, wurde gelegentlich

des gestrigen Gottesdienstes in der Synagoge von Polizeipräsident von

Schenck in sein Amt eingeführt, nachdem er vorgestern bereits durch diesen

als Bezirksrabbiner vereidigt worden ist. Die Polizeipräsident wies in einer

kurzen Ansprache darauf hin, wie die Gemeinde und jedes einzelne Glied Dr.

Kober als Kultusdiener und Lehrer zu achten und zu ehren, ihm zu helfen

habe, in seinem Amte mit Rat und Tat und dem Rabbiner selbst legte er ans

Herz, das Vertrauen, das ihm die Gemeinde durch seine Berufung erwiesen, zu

rechtfertigen, indem er mit Freude und Gewissenhaftigkeit seines Amtes

walte. Wenn er das tue, so könne er auch des Schutzes und Beistandes der

staatlichen Behörden gewiss sein. So, schloss der Polizeipräsident, möge er

allezeit sein Amt führen zur eigenen Befriedigung und zum Segen der

Gemeinde. Ein Segenswort für die Letzteren war es auch, mit dem Dr. Kober

seine Antrittspredigt begann, die allgemeinen Beifall gefunden hat. Der

Gottesdienst wurde durch den 'Synagogen-Gesangverein' verherrlicht, der

unter anderem vor Beginn der Predigt die Beethoven’sche Hymne 'Die Himmel

rühmen des Ewigen Ehre' sang. - Die Städtische Schuldeputation hat an

den scheidenden Bezirksrabbiner Dr. Silberstein das folgende Schreiben

gerichtet: 'Wiesbaden, 2. Oktober 1908. Die Schuldeputation hat in der

gestrigen Sitzung mit Bedauern von ihrem Ausscheiden Kenntnis genommen und

mich beauftragt, Ihnen innigen Dank für Ihre Teilnahme an den im Interesse

unserer Volks- und Mittelschulen gepflogenen Beratungen und zugleich die

herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu Ihrem fünfzigjährigen

Dienstjubiläum und zu der nunmehr für Sie anbrechenden wohlverdienten

Ruhezeit auszusprechen. Möge Ihr Lebensabend recht heiter sein!'"

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1908: "Wiesbaden, 9. Oktober. Der neugewählte

Rabbiner unserer Gemeinde, Dr. Adolf Kober, wurde gelegentlich

des gestrigen Gottesdienstes in der Synagoge von Polizeipräsident von

Schenck in sein Amt eingeführt, nachdem er vorgestern bereits durch diesen

als Bezirksrabbiner vereidigt worden ist. Die Polizeipräsident wies in einer

kurzen Ansprache darauf hin, wie die Gemeinde und jedes einzelne Glied Dr.

Kober als Kultusdiener und Lehrer zu achten und zu ehren, ihm zu helfen

habe, in seinem Amte mit Rat und Tat und dem Rabbiner selbst legte er ans

Herz, das Vertrauen, das ihm die Gemeinde durch seine Berufung erwiesen, zu

rechtfertigen, indem er mit Freude und Gewissenhaftigkeit seines Amtes

walte. Wenn er das tue, so könne er auch des Schutzes und Beistandes der

staatlichen Behörden gewiss sein. So, schloss der Polizeipräsident, möge er

allezeit sein Amt führen zur eigenen Befriedigung und zum Segen der

Gemeinde. Ein Segenswort für die Letzteren war es auch, mit dem Dr. Kober

seine Antrittspredigt begann, die allgemeinen Beifall gefunden hat. Der

Gottesdienst wurde durch den 'Synagogen-Gesangverein' verherrlicht, der

unter anderem vor Beginn der Predigt die Beethoven’sche Hymne 'Die Himmel

rühmen des Ewigen Ehre' sang. - Die Städtische Schuldeputation hat an

den scheidenden Bezirksrabbiner Dr. Silberstein das folgende Schreiben

gerichtet: 'Wiesbaden, 2. Oktober 1908. Die Schuldeputation hat in der

gestrigen Sitzung mit Bedauern von ihrem Ausscheiden Kenntnis genommen und

mich beauftragt, Ihnen innigen Dank für Ihre Teilnahme an den im Interesse

unserer Volks- und Mittelschulen gepflogenen Beratungen und zugleich die

herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu Ihrem fünfzigjährigen

Dienstjubiläum und zu der nunmehr für Sie anbrechenden wohlverdienten

Ruhezeit auszusprechen. Möge Ihr Lebensabend recht heiter sein!'"

Anmerkungen: - Polizeipräsident von Schenck:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_von_Schenck

https://www.lagis-hessen.de/pnd/1170603378

Synagogen-Gesangverein: vgl.

Artikel von 1913 Gesangsstück:

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Himmel_rühmen |

Zum

Tod von Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1910)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Oktober

1910: "Wiesbaden, 20. Oktober. Am Abend des Versöhnungstages

entschlief in Folge einer Arterienverkalkung im 76. Jahr seines Lebens der

seit nunmehr seit zwei Jahren emeritierte Stadt- und Bezirksrabbiner Dr.

Michael Silberstein. Als Sohn eines Lehrers am 1. November 1834 in

Witzenhausen Bezirk Eschwege,

geboren, wurde er Verewigte zunächst zum Kaufmannsstande bestimmt. Sein

ideales Streben aber ließ ihn in dem Berufe nicht die wahre Befriedigung

finden, sodass es ihm gestatte wurde, im Jahre 1850 die eben erst begründete

Bildungsanstalt für jüdische Lehrer in Hannover zu besuchen, welche er nach

dreijährigem Besuche mit einem geradezu glänzenden Zeugnis verließ. Sein

rastloser Bildungsdrang führte ihn nach zwei Jahren schon nach Berlin, wo er

bis zum Jahre 1858 theologischen und philosophischen Studien oblag. Die

Veitel Ephraimsche Stiftung war die Stätte, an der er sich zum Rabbiner

heranbildete und die Universität der Born seiner profanen Bildung. Sein

Vorbild und Lehrer war der Altmeister Dr. Michael Sachs seligen Andenkens,

dessen Bild in seinem Arbeitszimmer an hervorragender Stelle zu sehen ist,

und der Oberrabbiner Aub. Leopold Ranke weckte und förderte seinen Sinn für

Geschichte. Als der Verblichene im Jahr 1858 seine Studien mit gutem Erfolge

beendet hatte, nahm er seine erste Stellung als Lehrer in Pleschen an, wurde

aber schon nach kaum anderthalb Jahren als Rabbiner nach Lyck (Ostpreußen)

berufen. Hier wusste er durch sein mannhaftes Auftreten in der

Öffentlichkeit unserer Glaubensgenossenschaft Anerkennung und Beachtung zu

verschaffen . Nach achtjähriger segensreicher Wirksamkeit siedelte er dann

1868 nach Württemberg über. Im Jahre 1874 wurde er nach

Mühringen im Schwarzwald versetzt, wo

er bis 1885 wirkte. 1869 berief die württembergische Regierung eine

Delegiertenversammlung zwecks Beratung eines Verfassungsentwurfes für die

israelitische Glaubensgemeinschaft. Silberstein als geistliches Mitglied

dieser Kommission, trat damals mit einem längeren Exposé vor das Plenum und

hatte die Genugtuung, dass seine Vorschläge fast sämtlich angenommen wurden.

Die Hochachtung und Wertschätzung, die sich der Verblichene durch sein

mannhaftes würdiges Auftreten sowohl wie durch den Glanz seiner Beredsamkeit

erwarb, erreichte durch seine Rede am Grabe Berthold Auerbachs (vgl.

Nordstetten) ihren Höhepunkt.

Damals wurde Dr. Silberstein in der breitesten Öffentlichkeit bekannt, und

als der Rabbinatssitz in Wiesbaden vakant wurde, berief man den gefeierten

Mann in unsere Bäderstadt. Hier wirkte er in einer ununterbrochenen fast

25jährigen Tätigkeit für das Wohl der Juden Wiesbadens, derer seines Bezirks

wie auch der jüdischen und außerjüdischen Allgemeinheit. Wiesbaden hat sich

in den letzten Jahren zur Großstadt entwickelt und die jüdische Gemeinde ist

auf dem besten Weg, eine Großgemeinde zu werden. Wenn die Institutionen mit

der Entwicklung gleichen Schritt gehalten haben, so ist die ein

Hauptverdienst des Entschlafenen. Ihm ist zu danken: Die Gründung des

Israelitischen Unterstützungsvereins, des Israelitischen Waisenfonds, der

Gemeindebibliothek usw. Besondere Fürsorge widmete er den Bestrebungen der

Alliance und des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes. Hier hat er vor

einigen Jahren eine größerer Stiftung zwecks Unterstützung jüdischer

Studierender, die Dr. Michael und Rebekka Silberstein-Stiftung errichtet und

sich dadurch unsterblich gemacht. Die Haupttätigkeit des Entschlafenen war

der jüdischen Schule und deren Lehrer gewidmet. Hier zeigte er so recht sein

Können und sein Herz. Auch als geistreicher Schriftsteller ist der

Entschlafene weit bekannt geworden.Seine Schriften beziehen sich auf das

Gesamtgebiet des jüdischen Wissens, Lebens und Unterrichtes. In seinen

Bestrebungen wurde Dr. Silberstein durch seine Gemahlin wacker unterstützt

und gefördert. Sie ist im Tode um kaum fünf Wochen vorausgegangen. Die

beiden Gatten führten eine geradezu ideale Ehe in ihrem gemeinsamen Schaffen

und Streben. Der hohen Bedeutung Dr. Silbersteins entsprach seine

Wertschätzung, welche gelegentlich seines 70. Geburtstages so recht zum

Ausdruck kam. Vorstände, Korporationen sowie auch viele Private wetteiferten

damals in Darbringung von Ovationen. Seine Majestät verlieh ihm den Roten

Adlerorden IV. Klasse. Die am Sonntag, 16. Oktober, stattgehabte Beerdigung

gab abermals den Beweis, der großen Wertschätzung für den Verblichenen. Die

Kultusgemeinde ließ es sich nicht nehmen, die Leiche ihres Seelsorgers

nochmals an die Stätte seiner Wirksamkeit zu führen. Eine stattliche

Versammlung, bei der auch die staatlichen und kommunalen Behörden

vollständig vertreten Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Oktober

1910: "Wiesbaden, 20. Oktober. Am Abend des Versöhnungstages

entschlief in Folge einer Arterienverkalkung im 76. Jahr seines Lebens der

seit nunmehr seit zwei Jahren emeritierte Stadt- und Bezirksrabbiner Dr.

Michael Silberstein. Als Sohn eines Lehrers am 1. November 1834 in

Witzenhausen Bezirk Eschwege,

geboren, wurde er Verewigte zunächst zum Kaufmannsstande bestimmt. Sein

ideales Streben aber ließ ihn in dem Berufe nicht die wahre Befriedigung

finden, sodass es ihm gestatte wurde, im Jahre 1850 die eben erst begründete

Bildungsanstalt für jüdische Lehrer in Hannover zu besuchen, welche er nach

dreijährigem Besuche mit einem geradezu glänzenden Zeugnis verließ. Sein

rastloser Bildungsdrang führte ihn nach zwei Jahren schon nach Berlin, wo er

bis zum Jahre 1858 theologischen und philosophischen Studien oblag. Die

Veitel Ephraimsche Stiftung war die Stätte, an der er sich zum Rabbiner

heranbildete und die Universität der Born seiner profanen Bildung. Sein

Vorbild und Lehrer war der Altmeister Dr. Michael Sachs seligen Andenkens,

dessen Bild in seinem Arbeitszimmer an hervorragender Stelle zu sehen ist,

und der Oberrabbiner Aub. Leopold Ranke weckte und förderte seinen Sinn für

Geschichte. Als der Verblichene im Jahr 1858 seine Studien mit gutem Erfolge

beendet hatte, nahm er seine erste Stellung als Lehrer in Pleschen an, wurde

aber schon nach kaum anderthalb Jahren als Rabbiner nach Lyck (Ostpreußen)

berufen. Hier wusste er durch sein mannhaftes Auftreten in der

Öffentlichkeit unserer Glaubensgenossenschaft Anerkennung und Beachtung zu

verschaffen . Nach achtjähriger segensreicher Wirksamkeit siedelte er dann

1868 nach Württemberg über. Im Jahre 1874 wurde er nach

Mühringen im Schwarzwald versetzt, wo

er bis 1885 wirkte. 1869 berief die württembergische Regierung eine

Delegiertenversammlung zwecks Beratung eines Verfassungsentwurfes für die

israelitische Glaubensgemeinschaft. Silberstein als geistliches Mitglied

dieser Kommission, trat damals mit einem längeren Exposé vor das Plenum und

hatte die Genugtuung, dass seine Vorschläge fast sämtlich angenommen wurden.

Die Hochachtung und Wertschätzung, die sich der Verblichene durch sein

mannhaftes würdiges Auftreten sowohl wie durch den Glanz seiner Beredsamkeit

erwarb, erreichte durch seine Rede am Grabe Berthold Auerbachs (vgl.

Nordstetten) ihren Höhepunkt.

Damals wurde Dr. Silberstein in der breitesten Öffentlichkeit bekannt, und

als der Rabbinatssitz in Wiesbaden vakant wurde, berief man den gefeierten

Mann in unsere Bäderstadt. Hier wirkte er in einer ununterbrochenen fast

25jährigen Tätigkeit für das Wohl der Juden Wiesbadens, derer seines Bezirks

wie auch der jüdischen und außerjüdischen Allgemeinheit. Wiesbaden hat sich

in den letzten Jahren zur Großstadt entwickelt und die jüdische Gemeinde ist

auf dem besten Weg, eine Großgemeinde zu werden. Wenn die Institutionen mit

der Entwicklung gleichen Schritt gehalten haben, so ist die ein

Hauptverdienst des Entschlafenen. Ihm ist zu danken: Die Gründung des

Israelitischen Unterstützungsvereins, des Israelitischen Waisenfonds, der

Gemeindebibliothek usw. Besondere Fürsorge widmete er den Bestrebungen der

Alliance und des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes. Hier hat er vor

einigen Jahren eine größerer Stiftung zwecks Unterstützung jüdischer

Studierender, die Dr. Michael und Rebekka Silberstein-Stiftung errichtet und

sich dadurch unsterblich gemacht. Die Haupttätigkeit des Entschlafenen war

der jüdischen Schule und deren Lehrer gewidmet. Hier zeigte er so recht sein

Können und sein Herz. Auch als geistreicher Schriftsteller ist der

Entschlafene weit bekannt geworden.Seine Schriften beziehen sich auf das

Gesamtgebiet des jüdischen Wissens, Lebens und Unterrichtes. In seinen

Bestrebungen wurde Dr. Silberstein durch seine Gemahlin wacker unterstützt

und gefördert. Sie ist im Tode um kaum fünf Wochen vorausgegangen. Die

beiden Gatten führten eine geradezu ideale Ehe in ihrem gemeinsamen Schaffen

und Streben. Der hohen Bedeutung Dr. Silbersteins entsprach seine

Wertschätzung, welche gelegentlich seines 70. Geburtstages so recht zum

Ausdruck kam. Vorstände, Korporationen sowie auch viele Private wetteiferten

damals in Darbringung von Ovationen. Seine Majestät verlieh ihm den Roten

Adlerorden IV. Klasse. Die am Sonntag, 16. Oktober, stattgehabte Beerdigung

gab abermals den Beweis, der großen Wertschätzung für den Verblichenen. Die

Kultusgemeinde ließ es sich nicht nehmen, die Leiche ihres Seelsorgers

nochmals an die Stätte seiner Wirksamkeit zu führen. Eine stattliche

Versammlung, bei der auch die staatlichen und kommunalen Behörden

vollständig vertreten

Anmerkungen: - Versöhnungstag:

https://de.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippur

- Veitel Ephraimsche Stiftung:

https://ephraim-veitel-stiftung.de/

- Dr. Michael Sachs:

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Sachs_(Rabbiner)

- Oberrabbiner Aub:

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Aub vgl.

Artikel von 1866 vgl.

Artikel von 1880

- Leopold Ranke:

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Ranke

- Pleschen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Pleschen

- Lyck:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Lyck

- Berthold Auerbach:

https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Auerbach

https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:bio-0763

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/deutsch/dichter/bertholdauerbach

- Alliance:

https://de.wikipedia.org/wiki/Alliance_Isra%C3%A9lite_Universelle

- Deutsch-israelitischer Gemeindebund:

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Israelitischer_Gemeindebund

- Israelitischer Unterstützungsverein:

vgl. Artikel von 1886

Israelitischer Waisenfonds: vgl.

Artikel von 1889

- Roter Adlerorden:

https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Adlerorden

- Stätte seiner Wirksamkeit:

https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/planen/staedtebauliche-projekte/realisierte-projekte/geschichte.php

https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Synagoge_(Wiesbaden)

http://www.ca-wallau.com/synagoge-wiesbaden.htm |

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Oktober

1910: "Wiesbaden. Im 76. Lebensjahre verschied hier der

Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. Michael Silberstein." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Oktober

1910: "Wiesbaden. Im 76. Lebensjahre verschied hier der

Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. Michael Silberstein." |

Berichte

zu den Lehrern und weiteren Kultusbeamten der Israelitischen Kultusgemeinde

Lehrer

Emanuel Traub empfiehlt seine private Schülerpension (1877)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. September 1877: "Knaben, die eine der

hiesigen höheren Lehranstalten als höhere Bürgerschule, Realgymnasium, Gelehrtengymnasium

etc. besuchen wollen, finden bei dem Unterzeichneten liebevolle Aufnahme,

Kost, Verpflegung und Beaufsichtigung der Schularbeiten gegen billiges

Honorar. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. September 1877: "Knaben, die eine der

hiesigen höheren Lehranstalten als höhere Bürgerschule, Realgymnasium, Gelehrtengymnasium

etc. besuchen wollen, finden bei dem Unterzeichneten liebevolle Aufnahme,

Kost, Verpflegung und Beaufsichtigung der Schularbeiten gegen billiges

Honorar.

Em. Traub, Lehrer der israelitischen Kultusgemeinde in Wiesbaden."

|

Oberkantor

und Lehrer Emanuel Traub und seine Frau feiern silberne Hochzeit (1890)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

11. Juli 1890: "In Wiesbaden feierte am 14. Juni der Kantor

der israelitischen Gemeinde, Herr Traub, das Fest der silbernen

Hochzeit. Dem Jubilar war erst unlängst vom Vorstand der Kultusgemeinde

in Anbetracht seiner zwanzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit als

Religionslehrer und Kantor der Titel Oberkantor verliehen

worden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

11. Juli 1890: "In Wiesbaden feierte am 14. Juni der Kantor

der israelitischen Gemeinde, Herr Traub, das Fest der silbernen

Hochzeit. Dem Jubilar war erst unlängst vom Vorstand der Kultusgemeinde

in Anbetracht seiner zwanzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit als

Religionslehrer und Kantor der Titel Oberkantor verliehen

worden." |

Verschärfte

Bestimmungen für das Schächten und ihre Auswirkungen für Wiesbaden und

Biebrich (1890)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. Oktober 1890: "Wiesbaden, 14. Oktober. Bekanntlich hat

die Königliche Regierung für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden -

'zwecks Vermeidung ungebührlicher Tierquälerei beim Schächten' – unter den

30. Oktober des Jahres die Polizeiverordnung erlassen, wonach, 'um

denjenigen Personen, welche das Schächtereigewerbe betreiben, sowie

denjenigen, welche die Approbation eines Rabbiners zum Schächten glaubhaft

nachweisen', das Schächten gestattet ist. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. Oktober 1890: "Wiesbaden, 14. Oktober. Bekanntlich hat

die Königliche Regierung für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden -

'zwecks Vermeidung ungebührlicher Tierquälerei beim Schächten' – unter den

30. Oktober des Jahres die Polizeiverordnung erlassen, wonach, 'um

denjenigen Personen, welche das Schächtereigewerbe betreiben, sowie

denjenigen, welche die Approbation eines Rabbiners zum Schächten glaubhaft

nachweisen', das Schächten gestattet ist.

Gestützt auf diese Verordnung, hatte der Rabbiner der Reformgemeinde dahier,

Herr Dr. Silberstein, der zugleich Bezirksrabbiner ist, Herrn Jaffa

- Schächter und Fleischbeschauer - der orthodoxen Gemeinde, denunziert,

als derselbe in der Gemeinde Biebrich

schächtete, ohne vom Ersteren dazu autorisiert zu sein. Unstreitbar war

dabei Herr Dr. Silberstein von der seltsamen Ansicht ausgegangen, dass der

Ausdruck 'ein Rabbiner' in genannter Verordnung nur auf ihn selbst sich

beziehen könne, als ob außer ihm kein Rabbiner weiter existiere, denn, dass

Herr Jaffa von mehreren Rabbinern – mindestens jedoch von einem – Kabala

(Erlaubnis) besitze, musste dem Herrn Bezirksrabbiner bekannt sein.

Heute hatte nun das Schöffengericht Urteil zu sprechen. Nachdem der als

Zeuge geladene Rabbiner der altisraelitischen Kultusgemeinde, Herr Dr. Kahn,

die Erklärung abgegeben, dass er bereits vor 15 Jahren dem Angeklagten die

Approbation zum Schächten erteilt habe, ferner, dass weder er selbst als

Rabbiner der autonomen, ebenso wie die Reformgemeinde, mit den Rechten einer

Synagogengemeinde versehenen altisraelischen Gemeinde, noch auch Herr Dr.

Silberstein irgendeiner kirchlichen Oberaufsicht unterworfen sei, wurde auf

sofortigen Antrag des Herrn Amtsanwalts selbst, nach kurzer Beratung, der

Angeklagte freigesprochen. Bemerkenswert scheint noch, dass die Richter ein

Lächeln nicht unterdrücken konnten, als der Angeklagte seine Verwunderung

darüber aussprach, dass Herr Dr. Silberstein gerade den Fall in Biebrich zur

Anzeige gebracht habe, da ja dessen eigene Gemeinde in Wiesbaden selbst fast

ausnahmslos nicht durch die ihm, sondern durch die dem Herrn Dr. Kahn

unterstellten Schächter ihren Fleischbedarf decke."

Anmerkung: - Rabbiner Dr. Kahn vgl.

Artikel von 1909 zu Kahns 40-jährigem Amtsjubiläum |

25-jähriges Dienstjubiläum von Oberkantor Emanuel Traub

(1895)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Mai 1895: "Wiesbaden, 17. Mai. Vorgestern feierte Herr

Oberkantor Emanuel Traub sein 25jähriges Dienstjubiläum als Kantor und

Lehrer des israelitischen Bühl, Baden und

ein herzliches Glückwunschschreiben des Sängerchors des hiesigen

Lehrervereins. Um 11 Uhr begab sich eine Deputation des Vorstandes der

israelitischen Kultusgemeinde zu dem Jubilar, um ihn zu seinem Ehrentage zu

beglückwünschen. Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein hielt in bekannter,

formvollendeter Weise eine Ansprache, in welcher er die Mühen und Kämpfe

eines Religionslehrers und Kultusbeamten schilderte und sodann die Treue und

Gewissenhaftigkeit, mit welcher Lehrer Traub seinem Lehrerberuf obliegen und

den Zauber seiner schönen Stimme, womit er die Herzen der Andächtigen beim

Gottesdienst erbaut habe, hervorhob. Der 1. Vorsitzende des

Gemeindevorstandes, Herr Stadtverordneter Simon Heß, begrüßte hierauf den

Jubilar namens des Vorstandes. Hierauf überreichte Herr Vorsteher Bernhard

Liebmann mit Worten des Glückwunsches das Ehrengeschenk des Vorstandes

namens der Gemeinde, bestehend aus einem Geldbetrage in prächtigem Etui mit

Widmung. Eine Deputation, bestehend aus den Herren Saly Baer und S.

Morgenthau, welch Letzterer in herzlichsten Worten die Glückwünsche des

'Synagogen-Gesangvereins' aussprach, überreichte das Diplom für die

Ehrenmitgliedschaft. Hieran schloss sich eine Deputation der Herren Moritz

Baum, Saly Hamburger, Louis Rosenthal und Benedikt Straus. Der Letztere

beglückwünschte den Jubilar namens einer großen Zahl von Gemeindemitgliedern

und überreichte ihm ein kostbares Ehrengeschenk. Herr Traub ergriff hierauf

das Wort, um einen kurzen Rückblick auf die zurückgelegten 25 Jahre seiner

hiesigen Tätigkeit zu werfen. Als er vor 25 Jahren hierher gekommen, habe er

mit jugendlicher Kraft seine Tätigkeit begonnen, heute beginne der Schnee

des Alters sich auf sein Haupt niederzusenken, aber so lange Gott ihm Kraft

und Gesundheit verleihe, werde er bestrebt sein, sein Amt mit Eifer und

Gewissenhaftigkeit auszuführen. Wir schließen mit dem Wunsche, das dies noch

recht viele Jahre der Fall sein möge." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Mai 1895: "Wiesbaden, 17. Mai. Vorgestern feierte Herr

Oberkantor Emanuel Traub sein 25jähriges Dienstjubiläum als Kantor und

Lehrer des israelitischen Bühl, Baden und

ein herzliches Glückwunschschreiben des Sängerchors des hiesigen

Lehrervereins. Um 11 Uhr begab sich eine Deputation des Vorstandes der

israelitischen Kultusgemeinde zu dem Jubilar, um ihn zu seinem Ehrentage zu

beglückwünschen. Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein hielt in bekannter,

formvollendeter Weise eine Ansprache, in welcher er die Mühen und Kämpfe

eines Religionslehrers und Kultusbeamten schilderte und sodann die Treue und

Gewissenhaftigkeit, mit welcher Lehrer Traub seinem Lehrerberuf obliegen und

den Zauber seiner schönen Stimme, womit er die Herzen der Andächtigen beim

Gottesdienst erbaut habe, hervorhob. Der 1. Vorsitzende des

Gemeindevorstandes, Herr Stadtverordneter Simon Heß, begrüßte hierauf den

Jubilar namens des Vorstandes. Hierauf überreichte Herr Vorsteher Bernhard

Liebmann mit Worten des Glückwunsches das Ehrengeschenk des Vorstandes

namens der Gemeinde, bestehend aus einem Geldbetrage in prächtigem Etui mit

Widmung. Eine Deputation, bestehend aus den Herren Saly Baer und S.

Morgenthau, welch Letzterer in herzlichsten Worten die Glückwünsche des

'Synagogen-Gesangvereins' aussprach, überreichte das Diplom für die

Ehrenmitgliedschaft. Hieran schloss sich eine Deputation der Herren Moritz

Baum, Saly Hamburger, Louis Rosenthal und Benedikt Straus. Der Letztere

beglückwünschte den Jubilar namens einer großen Zahl von Gemeindemitgliedern

und überreichte ihm ein kostbares Ehrengeschenk. Herr Traub ergriff hierauf

das Wort, um einen kurzen Rückblick auf die zurückgelegten 25 Jahre seiner

hiesigen Tätigkeit zu werfen. Als er vor 25 Jahren hierher gekommen, habe er

mit jugendlicher Kraft seine Tätigkeit begonnen, heute beginne der Schnee

des Alters sich auf sein Haupt niederzusenken, aber so lange Gott ihm Kraft

und Gesundheit verleihe, werde er bestrebt sein, sein Amt mit Eifer und

Gewissenhaftigkeit auszuführen. Wir schließen mit dem Wunsche, das dies noch

recht viele Jahre der Fall sein möge."

Anmerkung: - Synagogen-Gesangverein: vgl.

Artikel von 1913 |

Unter

den Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist auch Lehrer Benno Rosenstock in

Wiesbaden (1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg

gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß

von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim

stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach

am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;

Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in

Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der

Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,

wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg

gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß

von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim

stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach

am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;

Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in

Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der

Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,

wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."

|

Lehrer Hermann Stern ist

ab 1938 als Lehrer in Wiesbaden tätig

Anmerkung: Hermann Stern ist am 17. Februar 1893 in

Gilserberg geboren. Er war verheiratet mit

Irma geb. Katz, die am 19. Mai 1897 in

Erdmannrode geboren ist. Hermann Stern war zunächst Lehrer in

Niedenstein, seit Juni 1928 in

Gudensberg, wo er die Nachfolge des

langjährigen Lehrers B. Perlstein in der jüdischen Schule übernahm. Die Tochter

Ruth ist noch in Niedenstein 1923

geboren. Am 1. Mai 1934 wurde Hermann in Gudensberg vom Dienst suspendiert. Die

Familie zog nach Bad Wildungen,

wo Hermann von Januar 1935 bis August 1938 als Rabbiner tätig war. Dann

verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Wiesbaden in die Rüdesheimer Str. 18.

Hier unterrichtete Hermann an der jüdischen Schule. Die Familie plante nach

Palästina auszuwandern, hatte 1939 alle Papiere zusammen, aber dennoch kam es

nicht zur Auswanderung. Hermann Stern wurde zusammen mit seiner Ehefrau am 1.

September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, am 4. Oktober 1944 nach

Auschwitz und am 19. Dezember 1944 nach Dachau gebracht, wo er ermordet wurde.

Für Hermann, Irma und Ruth Stern liegen in

Gudensberg in der Hinteren Gasse 21 sowie in Wiesbaden "Stolpersteine" vor

dem Haus Rüdesheimer Straße 18. Vgl. Liste über

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Gudensberg und

https://www.am-spiegelgasse.de/index.php/stolpersteine/ .

Sonstiges

Über einen 1761 in Wiesbaden gestorbenen Mohel und sein

Mohel-Buch (Beitrag von 1911)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 21. April 1911: "Das Register eines Mohels aus der ersten Hälfte

des XVIII. Jahrhunderts Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 21. April 1911: "Das Register eines Mohels aus der ersten Hälfte

des XVIII. Jahrhunderts

Von Dr. J. M. Salkind

Als ich vor einiger Zeit auf dem Bücherkarren eines Antiquars herumstöberte

– eine Schwäche, die allen Buchfreunden eigen ist , stieß ich auf ein

Bändchen, das zwei Handschriften enthielt: Glossen und Novellen zum Talmud

und Schulchan Aruch und schien kaum 30 Jahre alt zu sein. Nach der

Handschrift zu urteilen hatte das Manuskript einen litauischen

Talmud-Chochom zu seinem Verfasser. Man konnte auch leicht merken, dass es

nicht zu gleicher Zeit mit dem anderen Manuskript gebunden war. Das Bändchen

hatte auf seinem Rücken den Eindruck 'J. Hiffelsheimer', was der Name seines

ursprünglichen Eigentümers zu sein scheint. Diesen Namen merkte ich auch auf

einem Blatt des Bändchens, obwohl er von einem späteren Besitzer, einem

bekannten Bibliophilen in London, der verarmte und seine wertvolle

Bibliothek zu verkaufen gezwungen war, ausgefraßt war. Den Wohnort des J.

Hiffelsheimer konnte ich nicht mehr entziffern.

Das andre Manuskript zu dessen Beschreibung diese Zeilen dienen sollen, ist

auf ganz altem Papier und in der Handschrift der Juden in Deutschland im 16.

und 17. Jahrhundert geschrieben. Bietet sein Inhalt kein Interesse für den

Talmudisten,wie es bei dem ersten Manuskript der Fall ist, so hat es doch

gewissermaßen ein historisches Interesse, das für die Genealogie der

jüdischen Familien in der Umgebung von

Frankfurt a. M. sehr wichtig sein kann. Es sind nämlich die Eintragungen

eines Mohels, der in Wiesbaden gelebt zu haben scheint und die Mitzwath

Miloh zu seinem Lieblingsgebot gemacht hatte.

Wer der Mohel war, konnte ich unmöglich ermitteln. Sein Name scheint Chajim

gewesen zu sein, was daraus zu ersehen ist, dass er nach jeder 68.

Beschneidung – der Zahlenwert seines Namens Chajim – Gott dankt für die

Gnade, die Er ihm erwiesen hat. Er war im Jahre 1684 (5744) in einem Dorfe (Ikla)

in der Nähe von Bamberg oder

Ansbach geboren und scheint später in

Mannheim und Wiesbaden gelebt zu

haben. Er heiratete zweimal und scheint im Jahre 1761 (5521) in Wiesbaden

gestorben zu sein. Der Beginn seiner Tätigkeit fällt in das Jahr 1718

(5478), wo er die erste Operation mit Hilfe des Mohels Rabbi Jösli aus Ikla

unternimmt und schließt im Jahre 1761. Im zweiten Jahre seiner Praxis sehen

wir ihn schon so geübt in seinem Berufe, dass er einen andren, Rabbi Simon

aus Heizfeld (= Heidingsfeld), in

denselben einweiht. Die Zwischenräume zwischen einer Brith-Miloh und der

anderen sind in den ersten Jahren seiner Praxis noch recht groß, er scheint

aber bald sich einen solchen Ruf als Mohel erworben zu haben, dass er weit

und breit von den vornehmen Leuten gesucht wird. Sein Tätigkeitsgebiet

erstreckt sich über Wiesbaden, Mannheim,

Heidelberg,

Worms,

Bamberg, Limburg an der Lahn (die er

mit Lohn punktiert), Bingen,

Biebrich und die sie umgebenden Dörfer,

in denen kleine jüdische Gemeinde vorhanden waren. Am meisten kommt jedoch

Wiesbaden in Betracht. Seine Tätigkeit schließt am 20. Ab 5521, bei welcher

Gelegenheit Rabbi Abraham, der Sohn des damaligen Frankfurter Rabbiners

Rabbi Hirsch, der in Wiesbaden zur Kur war, als Sandek fungierte.

Das Manuskript enthält 46 Seiten, auf denen 140 Brith-Milohs verzeichnet

sind. Die Eintragungen sind stereotypisch nach der benannten Formel: 'Gam

malti ufor ati etc.'

Als Einleitung haben sie ein Dankgebet in dem bekannten Stil jener Zeit, das

auch in veränderter Form nach der 68. und 136. Beschneidung zu finden ist.

Da dieses jedoch am Schlusse fehlt, so darf man annehmen, dass der Schreiber

kurz nach der letzten von ihm vorgenommenen Operation verschieden war. In

den letzten Eintragungen kommen bereits häufig Familiennamen vor, ein

Zeichen der heranbrechenden neuen Zeit.

Dieses Mohelregister hat auch einiges Interessantes für die

Moralitätsstatistik. Unter den 140 Fälle befindet sich auch die Eintragung

der Brith-Miloh eines illegitimen Knabens, der 1746 in

Schierstein bei Wiesbaden geboren

wurde. 'Seine Mutter, die verheiratete R. R. erklärte, dass sein Vater R. N.

, der Wormser Bass-Sänger sei.' Der Schreiber bemerkt, dass er gezwungen war

(al pi hahechrach), den Knaben zu beschneiden, er schließt jedoch die

Eintragung mit der gewöhnlichen Formel: 'Jigdal letauroh ulchupoh

ulmaassim tauwim. Amen.'

Von den 46 Seiten des Registers gehören vier einer Familien-Megillah,

die der Schreiber nach der in den hinterlassenen Schriften seines Vaters

gefundenen Aufzeichnung abgefasst hatte. Er begründet die Abfassung der

Megillah durch ein Zitat aus dem Sohar in Schemoth, nachdem jeder

verpflichtet sei, die Wunder, die Gott ihm erweist, öffentlich bekannt zu

machen. Dies beweist, nebenbei bemerkt, dass der Schreiber mehr als ein

gewöhnlicher Lamdon, und dass man zu jener Zeit auch in

Frankfurt und seiner Umgebung im

Sohar zuhause gewesen war. Es handelt sich darum, dass der Schreiber, als er

sechs Jahre alt war, eines Morgens erwachte und dass er die Tür verriegelt

fand, so öffnete er das Fenster, durch welches er hinausgehen wollte, ohne

daran zu denken, dass es achtzehn Ellen vom Boden hoch war (das Haus, in dem

er wohnte, hieß 'der Turm') und dass sich unten ein Zaun mit Stacheln und

scharfen Spitzen befand. Er fiel auf das Steinpflaster, er blieb aber

unversehrt und stand bald auf, als ob nichts geschehen wäre. Die

erschreckten Eltern eilten herbei und bestrichen seinen Körper mit dem Blut

eines Ziegenbockes, was sich aber als überflüssig erwies, da er während des

Falls in einer solchen Position blieb, dass er auch nicht die geringste

Fraktion erlitt. Sein Vater führte hierauf ein Familienpurim ein, das für

alle seine Nachkommen obligatorisch gemacht ist. Am 8. Tamus sollten sie

fasten und am neunten sich, wie am Purim, belustigen und ein Festmahl

veranstalten, zu dem Talmidei chachomim geladen sein sollen und den Armen

Geschenke schicken.

Diese Familienmegillahs und Purims sind in der jüdischen Geschichte wohl

bekannt und waren sowohl in Europa als in Afrika recht populär. Sie hatten

ihren Ursprung im Mittelalter und reichen bis in die neueste Zeit. Die 'Jewreiskaja

Starina' veröffentlichte unlängst eine derartige Megillah, die ein

russischer Jude, der von den polnischen Insurgenten im Jahre 1863 auf eine

höchst merkwürdige Weise vom Tode gerettet wurde, niedergeschrieben und

seinen Kindern hinterlassen hatte. Die im Manuskript enthaltene Megillah hat

jedoch ein besonderes Interesse für den Historiker, durch die Bekanntmachung

eines Umstandes, der, wie ich glaube, nicht allgemein bekannt ist. Der

Schreiber erzählt nämlich, dass die Regierung (haseroroh), als sie von

seiner sonderbaren Errettung erfahren hatte, sofort schickte, um die damals

in solchen Fällen übliche Steuer 'Frasch' einzufordern, die darin bestand,

dass man dem Betreffenden entweder ein Stück Fleisch ausschnitt oder Geld im

Werte desselben nahm. Die Existenz einer derartigen Steuer scheint mehr für

China zu passen als für ein deutsches Land am Ende es siebzehnten

Jahrhunderts, so schwarz auch die Zustände damals ausgesehen haben und so

groß auch der Judenhass damals war. Es ist jedoch klar, dass wir es hier mit

einer Tatsache zu tun haben."

Anmerkungen: - Mohel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Mohel

- Talmud:

https://de.wikipedia.org/wiki/Talmud

- Schulchan Aruch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch

- Talmud-Chochom: