|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zur Übersicht

"Synagogen im Donnersbergkreis"

Kirchheimbolanden mit

Marnheim und Morschheim (Donnersbergkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Kirchheimbolanden bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/40. Ihre

Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhunderts zurück. Erstmals

wird ein jüdischer Einwohner 1537 genannt.

1718 waren zehn jüdische Familien am Ort. Im 19. Jahrhundert nahm die Zahl

schnell zu: von 40 jüdischen Gemeindegliedern 1804 auf 201 im Jahr 1825.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner allerdings wieder zurück: von

1848 167 Personen in 31 Familien auf 1875 111, 1897 84 (in 23 Familien, von

insgesamt 3459 Einwohnern), 1900 83, 1905 79. Seit der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts gehörten auch die in Marnheim

und Morschheim lebenden jüdischen Personen

zur Gemeinde in Kirchheimbolanden (1925/32 nur noch eine Person aus Marnheim).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische

Schule, ein rituelles Bad und einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgabe der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,

der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen der

Stelle unten). Erster Lehrer an der jüdischen Schule war ab 1832 Lehrer Adler,

gefolgt 1834 von Jakob Sulzbacher (bis 1866, gest. 1868), um 1892/1920 Simon

Silbermann (1897 zehn jüdische Kinder an der Simultanschule; 1908 Ernennung zum

Hauptlehrer).

Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat

Kaiserslautern,

hatte aber noch im 19. Jahrhundert zeitweise einen eigenen Rabbiner (vgl.

den bei der Synagogeneinweihung 1836 genannten Rabbiner H. Kohn, und wiederum

nach 1863 Rabbiner Seligmann aus Kaiserslautern,

siehe Bericht unten).

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1840 Leo Levy, um 1892/94 Herr

Goldmann, um 1895 D. Levi, J. Metzger, um 1897 Abraham Metzger, A. Decker II, H. Schwarz, um 1903/05

Adolph

Kaufmann.

Als Synagogendiener wird 1897 ein Herr Scholem genannt.

In den Kriegen 1866 und 1870/71 war aus der jüdischen Gemeinde

Kirchheimbolanden Abraham Metzger Kriegsteilnehmer. Zuletzt war er Ehrenmitglied

der Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Er starb im Alter von

92 Jahren 1935 (Israelitisches Familienblatt vom 24.12.1935, siehe

Todesanzeige unten).

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Oberarzt Dr. Josef

Schwarz (geb. 12.6.1887 in Kirchheimbolanden, gef. 22.3.1918). Für seinen

Kriegseinsatz wurde der Unteroffizier der Reserve Jean Freund von der Haide

(beim 22. bayerischen Reserve-Infanterieregiment) mit der Eisernen Kreuz II

aufgezeichnet.

Um 1925, als noch 70 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (knapp

2 % der insgesamt ca. 3.600 Einwohner) waren die Gemeindevorsteher H.

Decker, Dr. Stern, A. Metzger (1932: 1. Vors. D. Stern, 2. Vors. Sigmund

Metzger, 3. Vors. Fritz Schwarz). Den jüdischen Religionsunterricht erhielten

im Schuljahr 1932/33 acht schulpflichtige jüdische Kinder. Von 1927 bis 1929

war Religionslehrer David Bär (siehe Bericht unten). Nach seinem Weggang

wurde die Stelle erneut ausgeschrieben (siehe unten).

1933 gehörten der jüdischen Gemeinde noch 65 Personen an. Mit Zunahme

der Entrechtung in der NS-Zeit und den Auswirkungen des wirtschaftlichen

Boykotts verzogen immer mehr von ihnen in andere Städte oder wanderten aus. Bis

1938 war die Zahl auf 30 zurückgegangen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde

die Synagoge niedergebrannt (s.u.), jüdische Wohnungen und Geschäfte wurden

verwüstet. Am 1. September 1939 wurden 16 jüdische Einwohner gezählt. Im

Oktober 1940 wurden zehn der letzten elf jüdischen Einwohner nach Gurs

deportiert.

Von den in Kirchheimbolanden geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben

nach den Listen von Yad Vashem, Jerusalem

und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna (Anna) Baer geb.

Metzger (1878), Thekla Decker (1879), Pauline Ewers (1864), Emilie Goldmann

(1881), Eugenie Goldmann (1883), Lilli (Karoline) Goldmann (1878), Caroline

(Karoline) Haußmann geb. Rosenthal (1890), Günter Jacob Haußmann (1928),

Johanna Haußmann (1885), Karl Haußmann (1933), Ludwig Haußmann (1877), Karl

Hohmann (1886), Isidor Schwarz (1880), Elise Kahn (1861), Elfriede Klein (1920),

Herbert Klein (1917), Ludwig Lindt (1870), Hannelore Marx (1928), Alfred Metzger

(1880), Paula Metzger (1885), Anna Neumond geb. Schwarz (1889), Luise

Ottenheimer geb. Kaufmann (1889), Hermine Scholem (1878), Ludwig Scholem (1875),

Isidor Schwarz (1880, Foto des Grabsteines in Gurs siehe unten), Rosa (Rosalie) Wassermann (1864), Benjamin Weiss (1892),

Elisabeth Weil geb. Schwarz (1886).

Von den in Marnheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Arthur Decker (1881),

Frieda Decker (1871), Gustav Decker (1890), Helene Decker (1860), Hedwig Weil

geb. Decker (1886).

Nach 1945 lebten nur noch vereinzelt jüdische Personen in Kirchheimbolanden.

1948 wurden drei jüdische Einwohner in Kirchheimbolanden gezählt von damals

insgesamt 126 jüdischen jüdischen Personen, die damals zur "Israelitischen

Kultus-Vereinigung der Rheinpfalz" gehörten.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stellen des israelitischen Lehrers an der Kommunalschule

1873

sowie des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1877 /

1878 / 1924 / 1929 bzw. eines Hilfsvorbeters 1903 / 1904

bzw. eines Vorbeters für die hohen

Feiertage (1930)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September

1873: "Schuldiensterledigung. Kirchheimbolanden, bayerische

Rheinpfalz. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September

1873: "Schuldiensterledigung. Kirchheimbolanden, bayerische

Rheinpfalz.

Die Lehrerstelle der unteren Abteilung der I. Knabenklasse an der hiesigen

Kommunalschule ist durch Übernahme einer anderweitigen Stellung des

seitherigen Lehrers in Erledigung gekommen und soll, und zwar mit einem

israelitischen Lehrer sofort wieder besetzt werden.

Der Gehalt beträgt jährlich:

1. bar aus der Gemeindekasse fl. 500

2. außerdem bei Übernahme des Vorbeterdienstes aus dem israelitischen

Kultusfonds fl. 300

3. für Erteilung des Religionsunterrichtes der israelitischen Schüler an

der Lateinschule hier fl. 42

Zusammen: fl. 892.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre desfallsigen Gesuche mit den

erforderlichen Zeugnissen versehen, binnen 14 Tagen bei dem unterfertigten

Amte einreichen.

Kirchheimbolanden, den 22. August 1873.

Das Bürgermeisteramt. Gez. W. Ritterspach.

Bezugnehmend auf vorstehendes Ausschreiben, erlaube ich mir, die Bewerber

darauf aufmerksam zu machen, dass ad. 2 diejenigen mit musikalischen

Kenntnissen bevorzugt werden, und dieselben alsdann auch einen nicht

unbedeutenden Nebenverdienst hierdurch erhalten.

Der Vorstand Gez. L. Goldmann." |

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1877: "Die hiesige Kantorstelle ist erledigt und soll alsbald wieder

besetzt werden. Gehalt 800 Mark nebst freier Wohnung mit 2 Gärten. Das

Schlachten, welches mit verbunden ist, trägt außerdem 500 Mark ein.

Derselbe hat Gelegenheit sein Einkommen zu vergrößern. Musikalische

Ausbildung ist erwünscht. Lusttragende belieben ihre Gesuche an den

hiesigen unterzeichneten Kultusvorstand einzureichen. Kirchheimbolanden.

M. Decker, Vorstand." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1877: "Die hiesige Kantorstelle ist erledigt und soll alsbald wieder

besetzt werden. Gehalt 800 Mark nebst freier Wohnung mit 2 Gärten. Das

Schlachten, welches mit verbunden ist, trägt außerdem 500 Mark ein.

Derselbe hat Gelegenheit sein Einkommen zu vergrößern. Musikalische

Ausbildung ist erwünscht. Lusttragende belieben ihre Gesuche an den

hiesigen unterzeichneten Kultusvorstand einzureichen. Kirchheimbolanden.

M. Decker, Vorstand." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28.

August 1878: "Die hiesige Kantorstelle soll provisorisch auf die Dauer

eines Jahres besetzt werden mit einem Gehalte von 800 Mark. Mitverbunden

wird der Religionsunterricht mit einem Gehalte von circa 350 Mark. Auch

kann das Schächten mit übernommen werden, welches mehrere hundert Mark

einträgt. Musikalische gebildete Bewerber haben den Vorzug. Diesbezügliche

Gesuche werden sofort erbeten. Kirchheimbolanden, bayrische Pfalz, im

August 1878. Der Kultusvorstand M. Decker." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28.

August 1878: "Die hiesige Kantorstelle soll provisorisch auf die Dauer

eines Jahres besetzt werden mit einem Gehalte von 800 Mark. Mitverbunden

wird der Religionsunterricht mit einem Gehalte von circa 350 Mark. Auch

kann das Schächten mit übernommen werden, welches mehrere hundert Mark

einträgt. Musikalische gebildete Bewerber haben den Vorzug. Diesbezügliche

Gesuche werden sofort erbeten. Kirchheimbolanden, bayrische Pfalz, im

August 1878. Der Kultusvorstand M. Decker." |

| |

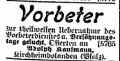

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1903:

"Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes am

Versöhnungstage gesucht. Offerten an Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1903:

"Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes am

Versöhnungstage gesucht. Offerten an

Adolph Kaufmann, Kirchheimbolanden (Pfalz)." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1.

September 1904: "Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes

am Versöhnungstage gesucht. Offerten an Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1.

September 1904: "Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes

am Versöhnungstage gesucht. Offerten an

Adolph Kaufmann,

Kirchheimbolanden." |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Juni 1924: "Gesucht ein

seminaristisch gebildeter Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Juni 1924: "Gesucht ein

seminaristisch gebildeter

Lehrer als Kantor und Religionslehrer

gegen Bezahlung nach Besoldungsordnung.

Israelitische Kultusgemeinde Kirchheimbolanden, Pfalz. J. Decker."

|

| |

Anzeige in der Zeitschrift des "Central-Vereins" vom

20. September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Kirchheimbolanden

(Pfalz) sucht möglichst sofort einen seminaristisch gebildeten Lehrer als

Religionslehrer und Kantor. Gehalt nach Besoldungsverordnung. J. Decker". Anzeige in der Zeitschrift des "Central-Vereins" vom

20. September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Kirchheimbolanden

(Pfalz) sucht möglichst sofort einen seminaristisch gebildeten Lehrer als

Religionslehrer und Kantor. Gehalt nach Besoldungsverordnung. J. Decker". |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1930: "Für die hohen

Feiertage Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1930: "Für die hohen

Feiertage

Vorbeter gesucht, der auch Schofar blasen kann.

Kirchheimbolanden (Rheinpfalz). Der Vorstand der israelitischen

Kultusgemeinde. D. Stern." |

Nennung von Lehrer Adler in

Kirchheimbolanden (ab 1832; 1841)

Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern

1) Winnweiler, J. Strauss 7. März 1830.

2) Alsenz, B. Weinschenk, 28. August 1830.

3) Odenbach, Is. C. Kampe, 16.

Februar 1831.

4) Otterberg, J. Lehmann, 11. Juni 1831

(Nach dessen Versetzung J. Asser, jetzt gestorben, und an dessen Stelle

jetzt Mandel.)

5) Steinbach, S. Frenkel, 11.

August 1831.

6) Münchweiler, J. Strauß, 15.

Januar 1832.

7) Kirchheimbolanden, Adler,

28. Juli 1832 (an dessen Stelle später der ebenfalls wackere Jakob

Sulzbacher).

8) Kaiserslautern, A. Kahn, 23.

Mai 1833 (später Walz).

9) Hochspeyer, H. Rothschild, 4.

August 1833 (später in Niederhochstadt und jene Stelle ist noch unbesetzt).

10) Gauersheim, B. Feistmann, 30.

Dezember 1834 (gestorben)

11) Börrstadt, Jos. Abr. Blum, 20.

Februar 1836 (versetzt nach Hagenbach, und hier B. Alexander).

12) Rockenhausen, M. Eigner, 28.

Oktober 1837.

13) Niederkirchen, M. Salomon, 11.

Oktober 1837.

14) Marienthal, Isaac Lob, 18. März

1838 (später J. Frank, pensioniert unterm 23. August 1838, für ihn S.

Wolff)." |

Lebensgeschichte des Lehrers Jacob

Sulzbacher (geb. 1809 in Sulzbach,

gest. 2. Dezember 1868 in

Kirchheimbolanden)

Anmerkung: Jacob Sulzbacher war der Sohn des jüdischen Lehrers in

Pfarrweisach Samson Wolf (Sulzbacher), der nach 1817 und

bis um 1832 in Pfarrweisach als Lehrer tätig war. Sein Sohn Jacob lernte in

Memmelsdorf, dann

Burgpreppach und schließlich an der

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg. Zunächst war

er an verschiedenen Gemeinden jeweils kurzzeitig Lehrer, u.a. in

Obrigheim, wo er seinen erblindeten Bruder

unterstützte, dann von 1834 bis 1866 bzw. 1868 in

Kirchheimbolanden.

Artikel

in "Der israelitische Lehrer" vom 23. Dezember 1868: "Jacob Sulzbacher Artikel

in "Der israelitische Lehrer" vom 23. Dezember 1868: "Jacob Sulzbacher

ist tot, entrissen den liebenden Kindern, den zahlreichen Freunden. Wir

standen weinend an seinem Grabe; die endblätterten Bäume, die winterliche

Natur rings um uns her schien mit uns zu trauern. Doch über Berg und Tal,

über Bäume, Gräber und Leichensteine hinweg glänzte ein heller Sonnenstrahl

und spiegelte sich in unseren Tränen, dass sie wie Perlen, wie Tautropfen

erglänzten; - die Liebe stirbt nicht.

Die Liebe lebt ewig. Sie ist das Wahrzeichen der Menschheit, der

Unsterblichkeit. 'Die Lehrer werden erglänzen wie der Strahl des Himmels

und die Viele zur Gerechtigkeit führten, wie die Sterne immer da und ewig'.

(Daniel 12,3, hebräisch und deutsch).

So wollen wir denn in diesen Zeilen dem heimgegangenen Freunde ein Denkmal

unvergänglicher Liebe, heiliger und erhebender Erinnerung an sein Sterben

und Wirken im Leben setzen; uns zum Troste, Allen ein leuchtendes Vorbild.

'Ich bin' - so schrieb der Verblichene in den uns vorliegenden

Aufzeichnungen aus den letzten Monden seines Lebens - 'am 9. Februar 1809 zu

Sulzbach in der bayerischen

Oberpfalz geboren, woselbst mein Vater seligen Andenkens, damals noch Samson

Wolf genannt, Unterkantor war. Er war selbst in

Sulzbach geboren, Sohn des

gedachten Wolf und der Frau Rachel geb. Katzenellenbogen. Diese war

die älteste Tochter des berühmten Gelehrten Naphtali Hirsch

Katzenellenbogen*, weiland Pfalzrabbiners zu Mannheim, und soll nach den

vielen Erzählungen meines seligen Vaters eine sehr fromme, geistreiche Frau

gewesen sein'.

Nach einem Stammbaum (sefer hajuchasin), der sich in den Händen der

Kinder unseres seligen Freundes befindet, gehören dieselben demnach der

hochberühmten und ehrwürdigen Familie Katzenellenbogen an, die ihren

Ursprung bis auf jenen Saul Wahl, der Rabbiner zu Brisk (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Saul_Wahl) und, der

vielbekannten Sage nach, eine Nacht Wahlkönig von Polen war (sc.

man lese das herrliche: 'Mendel Gibbor' von Bernstein: 'Wir sinnen von

Königlichem Geblüt') und weiter auf Rema (Rabbi Moses Isserles

https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Isserles), Raban (Rabbi

Elieser ben Natan

https://de.wikipedia.org/wiki/Elieser_ben_Nathan_aus_Mainz) und Eljakim

aus dem

Geschlechte Raschis (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Raschi) zurücklenkt, welcher Familie

bekanntlich auch Gabriel Rieser (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Riesser) und die edlen Montefiore

(vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Montefiore) angehören.

Einige Jahre nach der Geburt unseres Sulzbacher zog der Vater nach

Pfarrweisach; dort war er Lehrer, Vorsänger und Schächter. Da aber die

Erträgnisse der Stelle nicht ausreichten, die Familie zu ernähren - es waren

vier Söhne und eine Tochter da - so beschäftigte sich Samson Sulzbacher auch

damit, Privatbibliotheken, die verkäuflich waren, aufzuspüren, anzukaufen,

die wertvolleren Werke von Kennern ausscheiden zu lassen und die übrigen zu

Tüten zu verarbeiten, bei welcher Fabrikation eigene Kinder und Schüler

gemeinschaftlich beschäftigt und auch zugleich unterrichtet wurden. Unseren

Jakob aber, welcher, weil er Fähigkeit verriet, zur Tora bestimmt wurde, tat

der Lehrer der Vater nach Memmelsdorf,

zwei Stunden von Pfarrweisach, wo damals ein guter Talmudlehrer und auch schon

eine gute deutsche Schule sich befand. Der kleine, kluge und zutunliche

Junge, welcher von seinem 11. bis 13. Jahre dort weilte, war allgemein

beliebt, machte gute Fortschritte in den deutschen Schul-, sowie auch in den

hebräischen und talmudischen Kenntnissen, und offenbarte auch schon

musikalische Befähigung. Von seinem 13. Jahre an war er etwa zwei Jahre lang

in Burgpreppach, anderthalb Stunden

von Pfarrweisach, um das Talmudstudium fortzusetzen, und auch hier mit gutem

Erfolg. Im 20. Jahre seines Lebens kam er ins

Seminar nach Würzburg. Dort war dazu mal eine Zeit des regsten

Emporstrebens. Eine Reihe vorzüglicher Jünglinge, von denen viele später und

auch noch jetzt als Männer segensreich wirken in verschiedenen Berufen,

studierte auf der Universität oder suchte sich auf dem Seminar zum Lehramt

vorzubereiten. Es war eben die neue Zeit mit ihren äußeren und inneren

Umwandlungen, die die jüdischen Jünglinge jener Epoche zur kräftigsten

Entfaltung ihrer Geisteskräfte anregte. Von dem Geist dieser Zeit genährt,

trat Sulzbacher als Lehrer in die Schule, wirkte zuerst in einigen kleineren

Gemeinden Unterfrankens, dann als Gehilfe bei seinem, auch in Gott ruhenden,

erblindeten Bruder, dazumal Lehrer in

Obrigheim in der Pfalz, und wurde alsdann vor 34 Jahren als Lehrer und

Kantor nach Kirchheimbolanden

berufen. Hier wirkte er, bis vor etwa zwei Jahren zunehmende Schwäche und

Kränklichkeit ihn mahnte, das schwierige Amt niederzulegen. Die Regierung

sendete ihm einen Gehilfen, und als die Kränklichkeit nicht abnahm,

versetzte sie ihn in huldvollster Weise in den wohlverdienten Ruhestand. Die

Pension trug teilweise der Staat, teilweise der Lehrerpensionsfonds. Er

hätte sich nun in Ruhe seines Lebens erfreuen mögen. Aber die Vorsehung

hatte es anders beschlossen.

Sulzbacher war vermählt mit einer Cousine, Regine Schwarz aus

Sulzbach, ebenfalls aus der

obengenannten berühmten Familie. Die Ehe war eine gottgesegnete, bis der Tod

dieses herrliche Band vor nun sechs Jahren löste. Von fünf Kindern - vier

Söhnen und einer Tochter - ging ihm der Jüngste - ein hoffnungsvoller, zum

Lehramte vorgebildeter Jüngling von 21 Jahren - am 5. Juni 1866 im Tode

voraus. Nur durch die ausdauerndste und hingebenste Pflege der liebenden

Tochter und einer ebenso liebevollen verwaisten Nichte - die in seinem Hause

reichen Ersatz für Eltern- und Geschwisterliebe gefunden hatte und diese

Liebe in edelster Weise erwiderte - konnte der schwächliche Körper so lange

erhalten werden. Nach langem, in den letzten Monaten hoffnungslos gewordenen

Leiden, hauchte er im Arme seiner liebenden Kinder in der Nacht nach dem 2.

Dezember seine edle Seele aus, nachdem er noch fast unmittelbar vor seinem

Tode einem verwandten Knaben Unterricht erteilt hatte.

An seinem Leichenzuge beteiligten sich neben den Gliedern der israelitischen

Gemeinde und den sämtlichen Lehrern des Kreises, die Professoren der

Lateinschule mit ihren Schülern, die Mitglieder des städtischen

Liederkranzes und ein großer Zug von Leidtragenden aus allen, auch den

besten, Kreisen und Ständen der |

Bürgerschaft,

die Beamten und so fort. An seinem Grabe sangen der Liederkranz vereint mit

den Lehrern und die jüdischen Schülerinnen. Herr Dr. Rothschild aus

Alzey war von den Hinterbliebenen berufen,

am Grabe zu sprechen und er sprach mit gewohnter Beredsamkeit und in

tiefergreifendster Weise, indem er das Feld der Ehre, auf dem dieser

Kämpfer gefallen, verglich mit jenem Felde, auf welchem Blut gesäet und

Tränen geerntet werden. Er zeichnete den edlen Jakob, der mit

finsteren Mächten gekämpft in der Nacht und dem es nun tagte, wie er war im

Leben: als Lehrer, als Vater, als Mensch. Bürgerschaft,

die Beamten und so fort. An seinem Grabe sangen der Liederkranz vereint mit

den Lehrern und die jüdischen Schülerinnen. Herr Dr. Rothschild aus

Alzey war von den Hinterbliebenen berufen,

am Grabe zu sprechen und er sprach mit gewohnter Beredsamkeit und in

tiefergreifendster Weise, indem er das Feld der Ehre, auf dem dieser

Kämpfer gefallen, verglich mit jenem Felde, auf welchem Blut gesäet und

Tränen geerntet werden. Er zeichnete den edlen Jakob, der mit

finsteren Mächten gekämpft in der Nacht und dem es nun tagte, wie er war im

Leben: als Lehrer, als Vater, als Mensch.

Noch eine Scholle Erde auf seinem Sarge - dann zogen wir heim, um einen

herrlichen Freund ärmer.

Sulzbacher war ein ausgezeichneter Lehrer, voll ausdauerndsten

Berufseifers, ausgerüstet mit hingebendster Begeisterung, mit einem reichen

Fond von Kenntnissen auf allen einschlägigen, besonders aber auf dem

jüdischen Gebiet; voll unwandelbarer Treue und wahrer Hillel'scher Sanftmut,

Geduld und Bescheidenheit, mit einem reichen Herzen voll Liebe. So sehr

seine Kräfte abnahmen - er konnte nicht sein ohne praktische Beschäftigung

in seinem Berufe, und wie er bis jetzt in die letzten Tage und Stunden

seines Lebens zu unterrichten strebte, so liebte er auch fortbildende

Studien, wissenschaftliche, ernste, pädagogische Unterhaltung. Noch im

jüngsten Sommer, als ich zum letzten Male das Glück genoss, ihn zu sehen,

sprach er mit Begeisterung von Raschi, den er in jenen Tagen eifrig

studierte. Alles Neue im Leben der Schule, auf dem Gebiet der Erziehung und

des Unterrichts regte ihn an, suchte er zu prüfen, und er handelte stets nur

nach festen, klaren und anerkannten Prinzipien. Sein Unterricht zeichnete

sich durch sinnreiche Anordnungen aus, und er verstand es, trotz seiner

unvergleichlichen Sanftmut, oder gerade wegen derselben, die Herzen der

Kinder zu fesseln, die ihm eine unbegrenzte Ehrerbietung zollten, sodass er

eigentlich nie strenge disziplinarische Mittel anzuwenden hatte.

Er war ein ganzer Lehrer; die Berufstreue war ihm so sehr Lebens- und

Gewissensache, dass er schon darum in nichts sich ein liest, als was direkt

darauf Bezug hatte; in der Beschränkung lag für ihn die Freiheit, die

intensivste Wirksamkeit.

Er war ein liebender Gatte, ein edler, vortrefflicher Vater. Seinen

Kindern gab er die trefflichste Erziehung und sie hingen ihm an mit

musterhaftester Kindesliebe, mit unbegrenzter Verehrung. Bei der Kunde von

seiner Todesnähe eilte sein Sohn von Paris herbei - und traf leider erst

eine halbe Stunde nach der Beerdigung ein. Das reiche, durch den Hauch der

Bildung und die geistige Regsamkeit ausgezeichnete Familienleben übte einen

beglückenden Zauber auf jeden aus, der es kennenzulernen Gelegenheit

hatte.

Sulzbacher war ein vortrefflicher Mensch, voll unvergleichlicher Herzensgüte, voll tiefen Gemüts. Wohl kein lebendes Wesen ist je von

ihm mit Wissen oder vorsätzlich gekränkt oder beleidigt worden. Im

Gegenteil! Wenn wir auch im Geiste dessen, dem wir dieses Denkmal der Liebe

weihen, Vergangenes unberührt lassen, so wissen wir doch, dass so manche

Unbill und Ungerechtigkeit nur allzu tief sein Gemüt verwundete; und dennoch

ließ er alles über sich ergehen, ohne sich und seinem Berufe untreu zu

werden. Er verbarg den Schmerz, den die Undankbarkeit der

Menschen in seinem Gemüte erregte, in seinem Herzen und war gütig und

liebevoll gegen Alle, nach wie vor.

Diese Liebe, diese Treue, diese edlen

Eigenschaften des Geistes und Herzens gewannen ihm die Hochachtung und

Zuneigung aller derer, die ihn kannten. Die Bürger Kirchheims brachten ihm

eine unbegrenzte Hochachtung und Verehrung entgegen. Insbesondere aber

liebten und verehrten ihn seine Kollegen, für welche er stets und überall

ein treuer Freund und wo er nur konnte ein Helfer in der Not war.

Er war ein

Mann, der mit klarem denkenden Geist die Gegenwart und, was ihr Not tut,

erkannte; der aber auch mit seinem ganzen großen Herzen, mit heilige

Begeisterung das Judentum umfasste, dass er wie wenige unserer Zeit kannte

und liebte. Mit rührender Anhänglichkeit war er den edleren religiösen

Gebräuchen

zugetan und bedauerte lebhaft den Indifferentismus und den Verfall des

religiösen Lebens. Ja er war Einer von den edlen Männern unserer

Übergangsperiode, der mit der ganzen Kraft des Wissens und Geistes das Neue

erkannte, den Fortschritt anstrebte, aber mit ebenso edlem Eifer und

rührender Gemütstiefe den bedeutungsvollen Eigentümlichkeiten des jüdisch-religiösen Lebens zugetan war und blieb. Er hatte ein

jüdisches Herz.

Solch

einen treuen redlichen Freund haben wir verloren! Rings um uns lichten

sich die Reihen, und der Männer aus jener Zeit, welche mit Wissen und

Charakter zu kämpfen für die neue Zeit ausgerüstet waren, werden immer

weniger. Wer wird mit starker Kraft und frischem Mut die ausgestreute Saat

schützen und - die Zeit der Ernte schauen?

Was Sulzbacher mir und wohl auch

seinen übrigen näheren Freunden war, die ich hier nicht nenne, die aber am

Schlage ihres Herzens fühlen, wen ich meine vermag ich nicht auszusprechen.

Wir - ich und noch ein Anderer - hatten ihn spät gefunden. Nur

tiefe und ernste

Motive bilden den Grund für Freundschaften, die auf der Höhe des Lebens

geschlossen werden. Aber umso köstlicher sind diese Blumen auf unserem

ernsten Lebenswege. Sie werden ein Talisman bleiben für unser ganzes Leben.

Ja, in unserem Herzen steht ein Denkmal für dich, dass nicht schwinden wird,

solange wir hier weilen auf Erden. Schlafe wohl, teurer Freund, edler

Genosse. Deinem Wirken ist ein unvergänglicher Lohn beschieden. Unter den

Besten und Edelsten, die ihrer Pflicht voll genügt haben hier im Leben, wird

stets und immerdar von denjenigen, die dich kannten, der Name genannt

werden: Jakob Sulzbacher!".

Anmerkungen:

- Naftali

Hirsch Moses Katzenellenbogen (geb. ca. 1715

Schwabach,

gest. 1800 Mannheim; Sohn des Rabbiners Moses): studierte in Frankfurt,

1741-1763 Rabbiner für den Tauber-Neckar-Kreis des Deutschen Ordens mit Sitz

in

Mergentheim, 1763-1800 Landesrabbiner der Kurpfalz mit Sitz in

Leimen/Heidelberg,

zugleich 1763-68 Hausrabbiner bei Hoffaktor Aron Elias Seligmann in

Leimen,

1768 verlegte er den Amtssitz als Landesrabbiners nach Mannheim, hier

gleichzeitig Oberrabbiner an der Klaus, entfaltete eine reiche Lehr- und

Forschungstätigkeit (insbesondere zum Talmud).

|

Visitation des Religionsunterrichtes durch Rabbiner Dr.

Landsberg aus Kaiserslautern (1890)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.

Oktober 1890: "Rabbiner Dr. Landsberg aus Kaiserslautern

nahm gestern in Kirchheimbolanden die übliche Visitation des

israelitischen Religionsunterrichtes vor und gedachte in seiner Predigt

unter anderem auch in zündenden Worten der großen Verdienste unseres

greisen Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.

Oktober 1890: "Rabbiner Dr. Landsberg aus Kaiserslautern

nahm gestern in Kirchheimbolanden die übliche Visitation des

israelitischen Religionsunterrichtes vor und gedachte in seiner Predigt

unter anderem auch in zündenden Worten der großen Verdienste unseres

greisen Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke." |

Simon Silbermann wird zum Hauptlehrer ernannt (1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1908: "Aus

Bayern, 3. Januar (1903). Den Titel Hauptlehrer erhielten am 1. Januar die

Herren Max Behr in Regensburg, Jakob Heß in

Treuchtlingen, Simon

Silbermann in Kirchheimbolanden und Michael Wolf in Winnweiler." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1908: "Aus

Bayern, 3. Januar (1903). Den Titel Hauptlehrer erhielten am 1. Januar die

Herren Max Behr in Regensburg, Jakob Heß in

Treuchtlingen, Simon

Silbermann in Kirchheimbolanden und Michael Wolf in Winnweiler." |

Lehrer David Bär und seine Frau verlassen

Edenkoben (1938; Lehrer Bär war von 1927 bis 1929 Lehrer in Kirchheimbolanden)

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 1. April 1938: "Freie Vereinigung

israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz. Abschied von Herrn Lehrer

Bär - Edenkoben. David Bär, seit 1920 ununterbrochen im Dienste,

wirkte in der Pfalz zum Wohle seiner Gemeinden von 1927 bis 1929 in

Kirchheimbolanden und von 1929 bis heute in Edenkoben

hauptamtlich als Religionslehrer und Kantor. Außerdem erteilte er in

vielen kleinen Gemeinden den Religionsunterricht. Er ging stets

diensteifrig und beflissen seinem Berufe nach ohne in seiner

Bescheidenheit Ansprach auf öffentliche Anerkennung zu erheben. Nun

verlässt dieser allseits beliebte Kollege die Stätten seiner

Tätigkeit.

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 1. April 1938: "Freie Vereinigung

israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz. Abschied von Herrn Lehrer

Bär - Edenkoben. David Bär, seit 1920 ununterbrochen im Dienste,

wirkte in der Pfalz zum Wohle seiner Gemeinden von 1927 bis 1929 in

Kirchheimbolanden und von 1929 bis heute in Edenkoben

hauptamtlich als Religionslehrer und Kantor. Außerdem erteilte er in

vielen kleinen Gemeinden den Religionsunterricht. Er ging stets

diensteifrig und beflissen seinem Berufe nach ohne in seiner

Bescheidenheit Ansprach auf öffentliche Anerkennung zu erheben. Nun

verlässt dieser allseits beliebte Kollege die Stätten seiner

Tätigkeit.

Wir können zum Abschied unserer beiden Kollegen Schottland (siehe Frankenthal)

und Bär keinen besseren Wunsch zurufen als: (hebräisch und deutsch:) Gesegnet

seid Ihr bei Euerem Auszuge und gesegnet seid Ihr bei Euerem Einzuge." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Ein "Verein zur Besserung des Zustandes der Israeliten" wird gegründet (1836)

Artikel

in der Zeitschrift "Das Füllhorn" vom 19. Februar 1836: "Rheinbayern. Artikel

in der Zeitschrift "Das Füllhorn" vom 19. Februar 1836: "Rheinbayern.

Von Kirchheimbolanden ist (mit Gutheißen der königlichen Regierung)

die Bildung eines Vereines 'zur Verbesserung des Zustandes der

Israeliten' ausgegangen. Der Zweck desselben ist, nach den vorliegenden

Statuten: 'einem allgemein gefühlten Bedürfnisse der fortschreitenden

Bildung der Israeliten nachzuhelfen,' was besonders auf nachbemerkte Weise

geschehen soll: Jüdische Kinder von guter, sittlicher Aufführung, werden auf

Kosten des Vereins, zu Handwerkern in die Lehre getan, oder erhalten zu

diesem Behufe einen Zuschuss, der 60 fl. nicht übersteigen darf; — Beiträge

zur bessern Besoldung geschickter und braver Lehrer in armen Gemeinden; —

Stipendien zur Bildung jüdischer Schullehrer. Wer auf Kosten des Vereines

ein Handwerk erlernt hat, muss, wenn er dieses selbstständig ausübt, einen

vom Vereine bezeichneten armen Israeliten unentgeltlich in die Lehre nehmen;

geht er hingegen von diesem Handwerke ganz ab; so muss er der Gesellschaft

die für ihn gemachten Auslagen zurückvergüten. Die auf der Wanderschaft

gehenden Israeliten erhalten jeder 20 fl. und ein Felleisen, und sie können

auch bei ihrer Ansässigmachung eine weitere Unterstützung erhalten. Übrigens

können Leute jedes Standes und jeder Konfession Mitglieder des Vereines

werden, und diesen durch fortdauernde oder einmalige Beiträge unterstützen.

— Die Sache verdient auch anderwärts Nachahmung. (A.Z.)." |

Über die gottesdienstlichen Verhältnisse in der

jüdischen Gemeinde Kirchheimbolanden (1838)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. Oktober 1838: "Vom Haardt-Gebirge, Juli 1838. Bürgerliche

und kirchliche Verhältnisse. (Der Beitrag wird nur teilweise

wiedergegeben, da er sich nur in einem Teil auf Kirchheimbolanden bezieht).

Und ein anderes als von solcher Seite ausgehende Fortschreiten ist bei uns

- so scheint es nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens - auch nicht

wohl denkbar. Den Synagogen-Vorständen ist hierin de facto eine große

Machtvollkommenheit gegeben. Was die Mehrheit des Vorstands unter

Genehmigung des Rabbinen vorschlägt, wird in der Regel von den

Königlichen Land-Kommissariaten gutgeheißen und erlangt hierdurch

gesetzliche Kraft. Auf diese Weise ist schon manches geschehen, namentlich

für einen verbesserten oder gereinigten Gottesdienst. An der Spitze steht

hier die Kultgemeinde Kirchheimbolanden (Rabbinatsbezirk

Kaiserslautern, Rabbiner Cohen) - durch die Bemühungen des Vorstands-Präsidenten

Herrn Leo Levy. In einem Aufsatze, wie dem gegenwärtigen, dessen

Tendenz eine unparteiische Schil- Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. Oktober 1838: "Vom Haardt-Gebirge, Juli 1838. Bürgerliche

und kirchliche Verhältnisse. (Der Beitrag wird nur teilweise

wiedergegeben, da er sich nur in einem Teil auf Kirchheimbolanden bezieht).

Und ein anderes als von solcher Seite ausgehende Fortschreiten ist bei uns

- so scheint es nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens - auch nicht

wohl denkbar. Den Synagogen-Vorständen ist hierin de facto eine große

Machtvollkommenheit gegeben. Was die Mehrheit des Vorstands unter

Genehmigung des Rabbinen vorschlägt, wird in der Regel von den

Königlichen Land-Kommissariaten gutgeheißen und erlangt hierdurch

gesetzliche Kraft. Auf diese Weise ist schon manches geschehen, namentlich

für einen verbesserten oder gereinigten Gottesdienst. An der Spitze steht

hier die Kultgemeinde Kirchheimbolanden (Rabbinatsbezirk

Kaiserslautern, Rabbiner Cohen) - durch die Bemühungen des Vorstands-Präsidenten

Herrn Leo Levy. In einem Aufsatze, wie dem gegenwärtigen, dessen

Tendenz eine unparteiische Schil- |

derung

der dermaligen Verhältnisse der Israeliten in der Pfalz ist - von diesem

Manne schweigen, hieße, dem Verdienste seine Krone rauben. Herr Levy

tat bereits im Jahre 1835 als Ausschuss-Mitglied der Synode zu Speyer

alles Mögliche für Herstellung eines verbesserten Gottesdienstes und

Vereinfachung der Gebete. Seine Bemühungen um die Bildung eines Vereins,

Hebung der Bettelei bezweckend, wären in der Tat eines besseren Erfolgs

würdig gewesen. Hingegen gelang ihm die Errichtung eines Vereins für

Handwerks-Lehrlinge und Schuldienstexpektanten vollkommen; die Statuten

sind von Königlicher Regierung genehmigt, und wurden seitens der

Königlichen Land-Kommissariate den Synagogen-Vorständen zur Bekanntmachung

und Provozierung der Teilnahme übergeben. Das Städtchen

Kirchheimbolanden allein steuert jährlich - viele christliche Bewohner

leisten Beiträge - fl. 250 - bei, und viele andere Orte folgten diesem

schönen Vorgange. Privatverhältnisse - die wir hier nicht berühren

dürfen - hinderten in unserer nächsten Umgegend und im sogenannten

Oberlande (Bezirk Landau) die Vorbereitung der Teilnahme an den Verein. Da

diese jetzt beseitigt sind, so dürfte eine erneute Aufforderung des

Vorstandes an seinem Platze sein, und sicher nicht ohne guten Erfolg

bleiben. derung

der dermaligen Verhältnisse der Israeliten in der Pfalz ist - von diesem

Manne schweigen, hieße, dem Verdienste seine Krone rauben. Herr Levy

tat bereits im Jahre 1835 als Ausschuss-Mitglied der Synode zu Speyer

alles Mögliche für Herstellung eines verbesserten Gottesdienstes und

Vereinfachung der Gebete. Seine Bemühungen um die Bildung eines Vereins,

Hebung der Bettelei bezweckend, wären in der Tat eines besseren Erfolgs

würdig gewesen. Hingegen gelang ihm die Errichtung eines Vereins für

Handwerks-Lehrlinge und Schuldienstexpektanten vollkommen; die Statuten

sind von Königlicher Regierung genehmigt, und wurden seitens der

Königlichen Land-Kommissariate den Synagogen-Vorständen zur Bekanntmachung

und Provozierung der Teilnahme übergeben. Das Städtchen

Kirchheimbolanden allein steuert jährlich - viele christliche Bewohner

leisten Beiträge - fl. 250 - bei, und viele andere Orte folgten diesem

schönen Vorgange. Privatverhältnisse - die wir hier nicht berühren

dürfen - hinderten in unserer nächsten Umgegend und im sogenannten

Oberlande (Bezirk Landau) die Vorbereitung der Teilnahme an den Verein. Da

diese jetzt beseitigt sind, so dürfte eine erneute Aufforderung des

Vorstandes an seinem Platze sein, und sicher nicht ohne guten Erfolg

bleiben.

Diesem Manne, Herrn Leo Levy, dem die Pfälzer Israeliten schon so

viel verdanken, ist es, unterstützt von dem ebenso tätigen als

kenntnisreichen Lehrer J. Sulzbacher, gelungen, den Gottesdienst in

der neu und würdig erbauten Synagoge zu Kirchheimbolanden auf eine

Weise zu ordnen, welche dieselbe zum Muster für den ganzen Kreis gemacht.

Choral-Gesang ist Grundzug des Gottesdienstes, über welchen im Ganzen ich

Ihnen nächstens als Augenzeuge berichten zu können hoffe.

Nachdem die Gemeinden Neuleiningen

und Grünstadt (Bezirk Frankenthal,

Rabbiner A. Merz) durch eigene Abgeordnete von der Trefflichkeit des zu Kirchheimbolanden

organisierten Gottesdienstes sich überzeugt, wurde derselbe in Neuleiningen

durch die Bemühungen des Herrn Kaufmann, unterstützt von dem Privaten

Herrn Schwarz, (einem vielseitig gebildeten, früheren

Rabbinatskandidaten, jetzt Associé einer Weinhandlung) - und in Grünstadt,

wo sogar ein Rabbiner alten Schlags seinen Sitz hat, freilich nicht ohne

Widerstreben, durch Herrn Levy und Lehrer Heß eingeführt. Dasselbe

geschieht nun in Edenkoben (Bezirk

Landau, Rabbiner E. Grünebaum), wo der Lehrer Herr M. Elsasser

(von welchem auch die Stiftung des israelitischen Lesevereins ausging, von

dem in einem Ihrer früheren Blätter als von hiesiger Gemeinde ausgehend,

gesprochen wurde) segensreich wirkt. Choral-Gesang ist ferner eingeführt

in Kaiserslautern (durch den Lehrer

Herrn Walz), in Niederhochstadt

(Lehrer Herr Rothschild), wo der alte Rabbiner (Raw Abraham)

zu den kräftigsten Verteidigern des verbesserten Gottesdienstes gehört,

und gewiss in noch vielen andern Gemeinden, die Ihrem Berichterstatter

noch nicht bekannt sind..." |

Zur Problematik des Eides in der Synagoge - die jüdische Gemeinde

Kirchheimbolanden lehnt den Eid in der Synagoge ab (Artikel von 1839/40)

Artikel in "Israelitische Annalen" vom 18. Januar 1839: "Legislatives.

Artikel in "Israelitische Annalen" vom 18. Januar 1839: "Legislatives.

Den Judeneid betreffend.

Folgender Vorfall, wiewohl er eine kleine und entlegene israelitische

Gemeinde betrifft, ist vielleicht mehr geeignet, die Aufmerksamkeit der

resp. Regierungen auf die Form des Judeneides zu wenden und sie zu einer

durchgreifenden Reform dieses Teils der Gesetzgebung im Sinne der unter den

Juden sich laut aussprechenden öffentlichen Meinung und der Gerechtigkeit zu

vermögen, als alles, was jemals darüber polemisiert worden ist.

Bekanntlich gibt es in den deutschen Ländern französischen Rechts und auch

im Elsasse eine doppelte Form des Judeneides, welcher in diesen Ländern

nicht ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift, sondern der gerichtlichen

Praxis seine rechtliche Geltung verdankt. Wiewohl die verhältnismäßig

gelindere Form schon drückend genug und dem Geiste der israelitischen

Religion schnurstracks entgegen ist, so hat sich die markiertere öffentliche

Stimme vorerst nur gegen die strengere Form des Eides, (Eid vor der

Coscher Sepher Thora, wie er in der Kanzleisprache heißt), welcher in

der Synagoge im Totengewande und unter Begleitung einer Reihe lächerlicher

Zeremonien abzuleisten ist, mit Entschiedenheit erklärt. Ein rühmliches

Beispiel von Energie hat vor einigen Monaten die israelitische

Religionsgemeinde in Kirchheimbolanden in der bairischen Rheinprovinz

gegeben, indem sie sich geweigert hat, ihre neuerbaute Synagoge zur Vornahme

in dieser unsere Religion entweihenden und dem Spotte des Pöbels

preisgebenden Handlung herzugeben. Der Rechtsfall, der Veranlassung zu

dieser Weigerung gegeben, ist zwar, wie wir vernehmen, dadurch zu Ende

gekommen, dass der Eid in einer anderen Synagoge geschworen wurde; aber mehr

als die desfalls zwischen dem öffentlichen Ministerium am kompetenten

Bezirksgerichte und der israelitischen Gemeinde zu Kirchheimbolanden

entstandene Contestation, deren Lösung auf administrativem Wege man entgegen

sieht, veranlasst uns bei dieser Gelegenheit das Interesse des Judentums zur

Untersuchung der Frage, ob die Weigerung der jüdischen Gemeinde von

Kirchheimbolanden rechtlich begründet war? Referent glaubt seiner innersten

Überzeugung nach, zu welcher er ganz sine ira et studio und bloß auf dem

Wege juristischer Reflexion gelangt ist, diese Frage bejahen zu müssen.

Diese Blätter sind zu einer ausführlichen rechtlichen Erörterung nicht

geeignet; darum erlaubt er sich bloß, seine Gründe mir kurzen Worten

anzudeuten. Die Synagoge ist Eigentum der Gemeinde, welche sie zur Vornahme

religiöser Handlungen bestimmt hat. Dieses Eigentum ist Privateigentum einer

Privatperson, deren Wille allein rücksichtlich der Benutzung jenes Eigentums

maßgebend sein kann. Der Eid ist ein prozessualischer Akt, welchen das

Gesetz dem Richter und den Parteien als Mittel zur Erkennung der Wahrheit an

die Hand gibt. An welche Voraussetzungen und Formen dieses Beweismittel zu

knüpfen sei, um |

beim

Richter juristische Gewissheit bewirken zu dürfen, ist Sache der

legislativen Gewalt im Staate; so wie es Sache der ausübenden Gewalt im

Staate ist, diejenigen organischen Einrichtungen zu treffen, die zur

Verwirklichung der gesetzlichen Anforderungen nötig sind. Es kann dies

ebensowenig der religiösen Corporation, welcher die im Prozesse handelnde

Partei (also im vorliegenden Falle der Delat angehört, als irgend einer

andern Privatperson zugemutet werden. Angenommen auch, das Gesetz überlasse

der Partei die Beischaffung und Herstellung der zur Ableistung des Eides zu

treffenden Anstalten, woher will man die Solidarität der Religionsgemeinde

ableiten, und zwar in der Art, dass dieselbe verpflichtet sein solle, zur

Erfüllung der Verbindlichkeit eines Individuums mitzuwirken, zu welchem sie

rücksichtlich des obwaltenden Rechtsstreites in keinem andern Verhältnisse

steht, als jeder andere Dritte? Man wende nicht ein, dass der Eid eine

religiöse Handlung sei; denn nach französischem Rechte liegt ihm mindestens

kein konfessionelles Prinzip zu Grunde, und wenn der

Gerichtsgebrauch die gesetzlichen Formen für die Juden vermehrt hat, (die

Frage, ob die Gerichte dazu befugt gewesen, bleibe für jetzt dahin

gestellt), so kann er doch wahrlich die Grundlage der Gesetzgebung nicht

ändern! Gesetzt aber auch, der Eid sei, wie es in andern Ländern wirklich

der Fall ist, eine rein religiöse Handlung, zufällig in den Symbolen aller

im Staate aufgenommenen Kirchengemeinschaften sich wieder findend, und

angenommen, es sei dadurch, dass das Gesetz entsprechende Verfügungen

trifft, den Mitgliedern jeder einzelnen Kirchengemeinde stillschweigend die

gesetzliche Verpflichtung auferlegt worden, ihre religiösen Institute

zur Vornahme dieser gerichtlichen Handlung herzuleihen, wie z. B. es den

politischen Stadt- und Dorfgemeinden obliegt, dasjenige aus eignen Mitteln,

was zur Rekrutierung und zur Führung der Zivilstandsbücher gehört, zu

leisten, so erfordert es doch nicht bloß die Gerechtigkeit, sondern sogar

die reine wissenschaftliche juristische Konsequenz, dass es jeder Kirche

überlassen bleibe, den Eid so zu normieren, wie sie ihn mit ihrem Symbole

für übereinstimmend hält, und so lange im Staate die Gewissensfreiheit und

das Eigentum der kirchlichen Korporationen und Privatpersonen reelle Geltung

haben soll, muss es den letzteren freistehen, nicht zu dulden, dass ihre

Gotteshäuser zu andern Zwecken und Handlungen, als zu rein

dogmatisch-religiösen benutzt werden. Die gerechten Regierungen, deren sich

die Rheinlande zu rühmen haben, werden, wenn das Beispiel der Judengemeinde

zu Kirchheimbolanden in anderen Gemeinden Anklang findet, daraus zum

Mindesten Veranlassung nehmen, die in jenen Ländern herrschende Jurisprudenz

über den Eid der Juden einer genauen Revision zu unterwerfen; sie werden

daraus die Überzeugung schöpfen, dass dieser Eid den jüdischen

Religionsbegriffen und den Anforderungen der Gerechtigkeit widerspricht und

im Gemüte der Schwörenden höchst peinliche Gefühle erwecken muss, und diese

Überzeugung wird sie entweder zu einer völligen Gleichstellung der Juden

auch in dieser Beziehung mit den Christen vermögen, oder doch zu einer

Änderung des Judeneides im wahren Sinne des reinen mosaischen Glaubens. ---ch,

Dr. jur." beim

Richter juristische Gewissheit bewirken zu dürfen, ist Sache der

legislativen Gewalt im Staate; so wie es Sache der ausübenden Gewalt im

Staate ist, diejenigen organischen Einrichtungen zu treffen, die zur

Verwirklichung der gesetzlichen Anforderungen nötig sind. Es kann dies

ebensowenig der religiösen Corporation, welcher die im Prozesse handelnde

Partei (also im vorliegenden Falle der Delat angehört, als irgend einer

andern Privatperson zugemutet werden. Angenommen auch, das Gesetz überlasse

der Partei die Beischaffung und Herstellung der zur Ableistung des Eides zu

treffenden Anstalten, woher will man die Solidarität der Religionsgemeinde

ableiten, und zwar in der Art, dass dieselbe verpflichtet sein solle, zur

Erfüllung der Verbindlichkeit eines Individuums mitzuwirken, zu welchem sie

rücksichtlich des obwaltenden Rechtsstreites in keinem andern Verhältnisse

steht, als jeder andere Dritte? Man wende nicht ein, dass der Eid eine

religiöse Handlung sei; denn nach französischem Rechte liegt ihm mindestens

kein konfessionelles Prinzip zu Grunde, und wenn der

Gerichtsgebrauch die gesetzlichen Formen für die Juden vermehrt hat, (die

Frage, ob die Gerichte dazu befugt gewesen, bleibe für jetzt dahin

gestellt), so kann er doch wahrlich die Grundlage der Gesetzgebung nicht

ändern! Gesetzt aber auch, der Eid sei, wie es in andern Ländern wirklich

der Fall ist, eine rein religiöse Handlung, zufällig in den Symbolen aller

im Staate aufgenommenen Kirchengemeinschaften sich wieder findend, und

angenommen, es sei dadurch, dass das Gesetz entsprechende Verfügungen

trifft, den Mitgliedern jeder einzelnen Kirchengemeinde stillschweigend die

gesetzliche Verpflichtung auferlegt worden, ihre religiösen Institute

zur Vornahme dieser gerichtlichen Handlung herzuleihen, wie z. B. es den

politischen Stadt- und Dorfgemeinden obliegt, dasjenige aus eignen Mitteln,

was zur Rekrutierung und zur Führung der Zivilstandsbücher gehört, zu

leisten, so erfordert es doch nicht bloß die Gerechtigkeit, sondern sogar

die reine wissenschaftliche juristische Konsequenz, dass es jeder Kirche

überlassen bleibe, den Eid so zu normieren, wie sie ihn mit ihrem Symbole

für übereinstimmend hält, und so lange im Staate die Gewissensfreiheit und

das Eigentum der kirchlichen Korporationen und Privatpersonen reelle Geltung

haben soll, muss es den letzteren freistehen, nicht zu dulden, dass ihre

Gotteshäuser zu andern Zwecken und Handlungen, als zu rein

dogmatisch-religiösen benutzt werden. Die gerechten Regierungen, deren sich

die Rheinlande zu rühmen haben, werden, wenn das Beispiel der Judengemeinde

zu Kirchheimbolanden in anderen Gemeinden Anklang findet, daraus zum

Mindesten Veranlassung nehmen, die in jenen Ländern herrschende Jurisprudenz

über den Eid der Juden einer genauen Revision zu unterwerfen; sie werden

daraus die Überzeugung schöpfen, dass dieser Eid den jüdischen

Religionsbegriffen und den Anforderungen der Gerechtigkeit widerspricht und

im Gemüte der Schwörenden höchst peinliche Gefühle erwecken muss, und diese

Überzeugung wird sie entweder zu einer völligen Gleichstellung der Juden

auch in dieser Beziehung mit den Christen vermögen, oder doch zu einer

Änderung des Judeneides im wahren Sinne des reinen mosaischen Glaubens. ---ch,

Dr. jur." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1840: "Frankenthal

(Pfalzbayern), 4. Februar (1840). Sie werden bereits von Ihren französischen

Korrespondenten die nötigen Berichte über den Rechtsfall in Saverne,

betreffs des Eides more judaico,

und die herrliche Rede des Herrn Crémieux erhalten haben. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1840: "Frankenthal

(Pfalzbayern), 4. Februar (1840). Sie werden bereits von Ihren französischen

Korrespondenten die nötigen Berichte über den Rechtsfall in Saverne,

betreffs des Eides more judaico,

und die herrliche Rede des Herrn Crémieux erhalten haben.

In unserer Pfalz (Rheinbayern) hat sich ein ähnlicher Fall ereignet,

welcher zeigt, dass dieser Missstand auch hier tief gefühlt wird, und es

nur an tüchtigen Männern fehlt, um ihn, sowie bei unseren Nachbarn, zu

bekämpfen. In Kirchheimbolanden, einer Gemeinde, welche sich besonders

durch eine herrliche Synagogenordnung vortrefflich vor den anderen Städtchen

der Pfalz auszeichnet, sollte ein Jude in der (schönen) Synagoge einen

Judeneid nach alter Weise schwören. Allein der würdige Vorstand, Herr

Leo Levi jun., weigerte sich, die Synagoge zu diesem Akte herzugeben, und

verharrte bei diesem schönen Entschlusse. So blieb denn nicht anderes übrig,

als eine gefügigere Gemeinde zu finden, wo der Eid geschworen werden

konnte – und diese fand sich denn leider auch! Es hätte damals nur

einer edlen Nachahmung bedürft, um diesen, von jedem Gebildeten so tief

empfundenen kränkenden Missbrauch auch aus unserem Gerichtsgebrauche

verschwinden zu lassen. -

Doch noch Vieles bleibt bei uns zu tun übrig, da Gemeindevorstände,

welche Ernsteres, Besseres wollen, meistens jene kräftige Unterstützung

von Seiten der Rabbinen nicht finden, welche doch zum Gelingen dieser so

zeitgemäßen Bestrebungen – vorzüglich der Reorganisation des

Gottesdienstes – so notwendig wären. Diese Missstände sind bei uns fühlbarer,

als anderswo, da sie bei unserer öffentlichen Gerichtsbarkeit schroffer

hervortreten." |

Aus der

Geschichte des Rabbinates in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden wird vorübergehend Sitz des Bezirksrabbinates (1863)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April

1863: "Landau, Pfalz, 29. März (1863). Auf Anordnung unserer hochlöblichen

Kreisregierung, die streng, gerecht und friedliebend ist, musste der

Bezirksrabbiner Seligmann seinen bisherigen Amtssitz zu Kaiserslautern mit

Kirchheimbolanden vertauschen, weil Rabbiner und Gemeinde sich zu sehr gehässig

gegenüberstanden und an eine Aussöhnung, die von Seiten der Behörde öfters

angestrebt worden sein soll, nicht mehr zu denken war. Nun befindet sich

bekanntlich in Kaiserslautern das protestantische Schullehrerseminar für

die Pfalz, in welchem auch die israelitischen Lehrer ihre Ausbildung

erhalten und so erteilte der jeweilige Rabbiner den jüdischen

Seminaristen den hebräischen Unterricht wofür er aus dem

Kreis-Schul-Fond honoriert wurde. Seit dem Wegzuge des Rabbiners wurde

dieser Unterricht nicht mehr fortgesetzt und die jüdischen Seminaristen

waren sonach in dem Studium des Hebräischen gestört. Unsere hochlöbliche

Kreisregierung, dies einsehend, bekundete auf eine gerechte und humane

Weise, ‚ohne dazu aufgefordert worden zu sein,’, wie sehr ihr das Wohl

aller ihrer untergebenen Staatsbürger gleichmäßig am Herzen liege

dadurch, dass sie eine Entschließung des hohen Königlichen Ministeriums

veranlasste, die dem Rabbinatskandidaten Herrn Moses Seligmann von hier,

als Lehrer für das Hebräische an das Königliche Seminar zu

Kaiserslautern beruft. Wir wünschen unserer erleuchteten Kreisregierung

Glück zu der Ausführung solch humanen Werkes und doppelt Glück zu der

getroffenen Wahl, da der Berufene ein in allen klassischen Wissenschaften

und besonders im Hebräischen und Talmudischen ausgezeichneter Gelehrter

ist, der nur wegen zu großer Bescheidenheit nicht zu bewegen war, schon

früher eine öffentliche Stelle einzunehmen. Wir bedauern dessen Abgang

von hier tief, da Männer wie Herr Seligmann, die ihre Gelehrsamkeit nicht

(die hebräischen Wendung sind in der Richtung zu interpretieren:) stolz

vor sich hertragen, in unserer Gegend leider rat oder gar nicht zu

finden sind, und der Verlust, den unsere Gemeinde durch sein Weggehen

trifft, ein nicht leicht zu ersetzender ist. Alle Israeliten der Pfalz und

besonders diejenigen unter ihnen, deren Herz noch warm für jüdisches

Wissen, Religiosität und Jugendbildung, muss die Besetzung dieser höchst

wichtigen Stelle, durch einen Mann wie Herr M. Seligmann gewiss freuen,

weil dadurch wieder gehofft werden darf, dass aus dem Seminar nicht nur

Lehrer, sondern jüdische Lehrer hervorgehen werden, und Herr Seligmann

gewiss mit aufrichtiger Hingebung diesen schönen Zweck zu erreichen

suchen wird. Bedenkt man dabei, dass der bisherige Unterricht durch den

Rabbiner nur ein sehr mangelhafter sein konnte, weil der Amtsberuf eines

Bezirksrabbiners durch öftere Rundreisen, Schulprüfungen, Trauungen etc.

ihn verhinderte, Unterricht zu erteilen, so sind wir unserer hohen

Regierung umso mehr zum Dank verpflichtet, als sie eigens für dieses Fach

einen so würdigen Lehrer berufen hat. Dem Vernehmen nach soll Herr

Seligmann auf höhere Weisung sofort in seine neue Stellung eintreten, und

so wünschen wir dem Wirkungskreise dieses edlen, charakterfesten und

uneingebildeten Gelehrten den besten Erfolg, damit die Saat unserer

heiligen Tora, die er nun auszustreuen den Beruf hat, gedeihlich keime,

hervorsprosse und reife." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April

1863: "Landau, Pfalz, 29. März (1863). Auf Anordnung unserer hochlöblichen

Kreisregierung, die streng, gerecht und friedliebend ist, musste der

Bezirksrabbiner Seligmann seinen bisherigen Amtssitz zu Kaiserslautern mit

Kirchheimbolanden vertauschen, weil Rabbiner und Gemeinde sich zu sehr gehässig

gegenüberstanden und an eine Aussöhnung, die von Seiten der Behörde öfters

angestrebt worden sein soll, nicht mehr zu denken war. Nun befindet sich

bekanntlich in Kaiserslautern das protestantische Schullehrerseminar für

die Pfalz, in welchem auch die israelitischen Lehrer ihre Ausbildung

erhalten und so erteilte der jeweilige Rabbiner den jüdischen

Seminaristen den hebräischen Unterricht wofür er aus dem

Kreis-Schul-Fond honoriert wurde. Seit dem Wegzuge des Rabbiners wurde

dieser Unterricht nicht mehr fortgesetzt und die jüdischen Seminaristen

waren sonach in dem Studium des Hebräischen gestört. Unsere hochlöbliche

Kreisregierung, dies einsehend, bekundete auf eine gerechte und humane

Weise, ‚ohne dazu aufgefordert worden zu sein,’, wie sehr ihr das Wohl

aller ihrer untergebenen Staatsbürger gleichmäßig am Herzen liege

dadurch, dass sie eine Entschließung des hohen Königlichen Ministeriums

veranlasste, die dem Rabbinatskandidaten Herrn Moses Seligmann von hier,

als Lehrer für das Hebräische an das Königliche Seminar zu

Kaiserslautern beruft. Wir wünschen unserer erleuchteten Kreisregierung

Glück zu der Ausführung solch humanen Werkes und doppelt Glück zu der

getroffenen Wahl, da der Berufene ein in allen klassischen Wissenschaften

und besonders im Hebräischen und Talmudischen ausgezeichneter Gelehrter

ist, der nur wegen zu großer Bescheidenheit nicht zu bewegen war, schon

früher eine öffentliche Stelle einzunehmen. Wir bedauern dessen Abgang

von hier tief, da Männer wie Herr Seligmann, die ihre Gelehrsamkeit nicht

(die hebräischen Wendung sind in der Richtung zu interpretieren:) stolz

vor sich hertragen, in unserer Gegend leider rat oder gar nicht zu

finden sind, und der Verlust, den unsere Gemeinde durch sein Weggehen

trifft, ein nicht leicht zu ersetzender ist. Alle Israeliten der Pfalz und

besonders diejenigen unter ihnen, deren Herz noch warm für jüdisches

Wissen, Religiosität und Jugendbildung, muss die Besetzung dieser höchst

wichtigen Stelle, durch einen Mann wie Herr M. Seligmann gewiss freuen,

weil dadurch wieder gehofft werden darf, dass aus dem Seminar nicht nur

Lehrer, sondern jüdische Lehrer hervorgehen werden, und Herr Seligmann

gewiss mit aufrichtiger Hingebung diesen schönen Zweck zu erreichen

suchen wird. Bedenkt man dabei, dass der bisherige Unterricht durch den

Rabbiner nur ein sehr mangelhafter sein konnte, weil der Amtsberuf eines

Bezirksrabbiners durch öftere Rundreisen, Schulprüfungen, Trauungen etc.

ihn verhinderte, Unterricht zu erteilen, so sind wir unserer hohen

Regierung umso mehr zum Dank verpflichtet, als sie eigens für dieses Fach

einen so würdigen Lehrer berufen hat. Dem Vernehmen nach soll Herr

Seligmann auf höhere Weisung sofort in seine neue Stellung eintreten, und

so wünschen wir dem Wirkungskreise dieses edlen, charakterfesten und

uneingebildeten Gelehrten den besten Erfolg, damit die Saat unserer

heiligen Tora, die er nun auszustreuen den Beruf hat, gedeihlich keime,

hervorsprosse und reife." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Das Goldmann'sche Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

(1894)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. Mai 1894: "In Kirchheimbolanden feierte am 6.

dieses Monats das Goldmann'sche Ehepaar das Fest der goldenen

Hochzeit. Zu diesem Zweck war der Bezirksrabbiner Dr. Landsberg aus

Kaiserslautern in die Familie des Jubelpaares berufen worden, um dem

seltenen Feste auch die religiöse Weihe zu geben. Umgeben von zahlreichen

Kindern und Enkeln beging das Jubelpaar in seltener Frische des Körpers

und des Geistes diesen Ehrentag. Möge es noch lange sich dieser

Rüstigkeit erfreuen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. Mai 1894: "In Kirchheimbolanden feierte am 6.

dieses Monats das Goldmann'sche Ehepaar das Fest der goldenen

Hochzeit. Zu diesem Zweck war der Bezirksrabbiner Dr. Landsberg aus

Kaiserslautern in die Familie des Jubelpaares berufen worden, um dem

seltenen Feste auch die religiöse Weihe zu geben. Umgeben von zahlreichen

Kindern und Enkeln beging das Jubelpaar in seltener Frische des Körpers

und des Geistes diesen Ehrentag. Möge es noch lange sich dieser

Rüstigkeit erfreuen." |

Zum Tod des aus Kirchheimbolanden

gebürtigen Forschungsreisenden Eugen Wolf (1912)

Weiteres zu Eugen Wolf siehe Wikipedia-Artikel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Wolf_(Journalist). Eugen Wolf wurde

beigesetzt im Hauptfriedhof in Neustadt a.d. Weinstraße.

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. Mai 1912:

"München. Hier verschied - 62 Jahre alt - der Forschungsreisende

Eugen Wolff. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. Mai 1912:

"München. Hier verschied - 62 Jahre alt - der Forschungsreisende

Eugen Wolff.

Wolff, aus Kirchheimbolanden gebürtig, studierte Medizin,

machte den Krieg 1870/71 mit und unternahm dann Studienreisen in der

ganzen Welt. 1889 wurde er Beirat von Wißmann, 1892 leitete er die

Verhandlungen mit den Buren, die er zur Übersiedlung nach

Deutsch-Südwestafrika gewinnen wollte. Wolff hatte neben ethnographischen

Interessen die Förderung der kolonialen Ausbreitung Deutschlands im Auge.

Zahlreiche gelehrte Gesellschaften ernannten ihn zum Ehrenmitglied. Seine

Reiseberichte erschienen in den angesehensten deutschen Tageszeitungen. In

Buchform veröffentliche er: 'Im Innern Chinas', 'Deutsch-Südwestafrika'

und 'Vom Fürsten Bismarck und seinem Haus.'" |

| |

Publikation von Eugen Wolf über "Deutsch-Südwest-Afrika. Ein offenes Wort

von Eugen Wolf - München -".

Publikation von Eugen Wolf über "Deutsch-Südwest-Afrika. Ein offenes Wort

von Eugen Wolf - München -".

Jos. Köselsche Buchhandlung Kempten und München. 1905.

|

Erinnerung an die Deportation in das

südfranzösische Internierungslager Gurs im Oktober

1940: Foto des Grabsteines von Isidor Schwarz in Gurs

Grabstein im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für

Grabstein im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für

Isidor Schwarz,

geb. am 11. Mai 1880 in Marienthal, später wohnhaft in

Kirchheimbolanden,

am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert, wo er am 23. Dezember 1941

umgekommen ist. |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von R.S.T. (1863)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Juli 1863:

"Ein israelitisches Mädchen von angenehmem Äußeren, die im Kochen,

sowie in der Haushaltung sehr erfahren ist und sehr gute Zeugnisse hat,

wünscht in eine kleine Haushaltung zum Beispiel bei zwei alten Leuten

oder bei einem einzelnen alten Herrn platziert zu werden. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Juli 1863:

"Ein israelitisches Mädchen von angenehmem Äußeren, die im Kochen,

sowie in der Haushaltung sehr erfahren ist und sehr gute Zeugnisse hat,

wünscht in eine kleine Haushaltung zum Beispiel bei zwei alten Leuten

oder bei einem einzelnen alten Herrn platziert zu werden.

Adresse: R.S.T. poste restante in Kirchheimbolanden

(Rheinpfalz)." |

Anzeige von Nachmanns Konfektionshaus (1901)

Anmerkung: das Konfektionshaus Gebr. Nachmann war nach dem Adressbuch 1907 in

der Alleestraße 35.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. August 1901: "Lehrling Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. August 1901: "Lehrling

mit guter Schulbildung per sofort oder 1. September gesucht. Kost

und Logis im Hause.

Nachmann's Konfektionshaus, Kirchheimbolanden,

Rheinpfalz." |

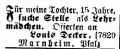

Anzeige von Louis Decker aus Marnheim (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1901:

"Für meine Tochter, 15 Jahre, Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1901:

"Für meine Tochter, 15 Jahre,

suche Stelle als Lehrmädchen.

Offerten an

Louis Decker, Marnheim, Pfalz". |

Anzeigen des Altmaterial-Geschäftes usw. E. Heumann (1901 / 1906)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juli 1901: "Von

einer kleinen Familie, bestehend aus Mann und Frau, wird aus anständiger

Familie, ein fleißiges, braves jüdisches Mädchen gesucht,

das in allen häuslichen Arbeiten vollständig bewandert ist.

Familienanschluss und guter Lohn werden zugesichert. Eintritt kann sofort

erfolgen. Offerten direkte erbeten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juli 1901: "Von

einer kleinen Familie, bestehend aus Mann und Frau, wird aus anständiger

Familie, ein fleißiges, braves jüdisches Mädchen gesucht,

das in allen häuslichen Arbeiten vollständig bewandert ist.

Familienanschluss und guter Lohn werden zugesichert. Eintritt kann sofort

erfolgen. Offerten direkte erbeten.

E. Heumann, Kirchheimbolanden,

Pfalz." |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. Juli 1906:

"Günstige Gelegenheit zur Existenz-Gründung! Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. Juli 1906:

"Günstige Gelegenheit zur Existenz-Gründung!

Ich beabsichtige, mich von meinem seit nahezu 40 Jahren ohne Konkurrenz am

Platze und mit bestem Erfolge betriebenen

Altmaterial-Geschäft en gros - vorzugsweise Alteisen, Altmetalle,

Hadern etc. verbunden mit Fellgeschäft

wegen vorgerückten Alters zurückzuziehen und einem tüchtigen Nachfolger

unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen. Erforderliches Kapital

vorläufig etwa 10 Mille. Auf Wunsch bleibe ich noch einige Zeit bis zur

Einführung kostenfrei mittätig. Reflektanten belieben sich direkt an

mich zu wenden.

E. Heumann in Kirchheimbolanden (Rheinpfalz)." |

Anzeige des Manufakturwarengeschäftes David Stern (1909)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 21. Januar 1909:

"Suche zu Ostern einen Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 21. Januar 1909:

"Suche zu Ostern einen

Lehrling

mit guter Schulbildung. Kost und Logis im Hause.

D. Stern Kirchheimbolanden (Rheinpfalz),

Manufakturwaren und Konfektion." |

Anzeige des Manufakturwarengeschäftes Heinrich Schwarz (1915)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juni 1915:

"Lehrling Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juni 1915:

"Lehrling

gesucht. Kost und Logis im Hause.

Heinrich Schwarz Manufakturwaren Herren- und

Damen-Konfektion.

Kirchheimbolanden

(Rheinpfalz)." |

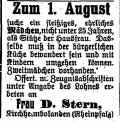

Anzeige von Frau D. Stern (1916)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. Juli 1916:

"Zum 1. August suche ein fleißiges, ehrliches Mädchen,

nicht unter 25 Jahren, als Stütze der Hausfrau. Dasselbe muss in der

bürgerlichen Küche bewandert sein und mit Kindern umgehen können.

Zweimädchen vorhanden. Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. Juli 1916:

"Zum 1. August suche ein fleißiges, ehrliches Mädchen,

nicht unter 25 Jahren, als Stütze der Hausfrau. Dasselbe muss in der

bürgerlichen Küche bewandert sein und mit Kindern umgehen können.

Zweimädchen vorhanden.

Offerten mit Zeugnisabschriften unter Angabe des Lohnes erbeten an

Frau D. Stern, Kirchheimbolanden

(Rheinpfalz)." |

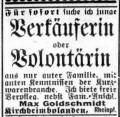

Anzeige des Kurzwarengeschäftes Max Goldschmidt (1921)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 27. Oktober 1921: "Für sofort suche

ich junge Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 27. Oktober 1921: "Für sofort suche

ich junge

Verkäuferin oder Volontärin

aus nur guter Familie, mit guten Kenntnissen der Kurz-Warenbranche. Ich

biete freie Verpflegung, nebst Familien-Anschluss.

Max Goldschmidt Kirchheimbolanden, Rheinpfalz". |

Heiratsanzeige von Sigmund Metzger und Selma geb. Becker (1924)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 5. Juni 1924: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 5. Juni 1924:

"Sigmund Metzger Selma Metzger geb. Becker

Vermählte

Kirchheimbolanden -

Billigheim (Pfalz) 25. Mai 1924." |

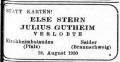

Verlobungsanzeige von Else Stern und Julius Gutheim (1930)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 28. August 1930: Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 28. August 1930:

"Statt Karten!

Else Stern Julius Gutheim Verlobte

Kirchheimbolanden (Pfalz) Salder (Braunschweig)

24. August 1930." |

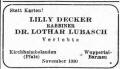

Verlobungsanzeige von Lilly Decker und Rabbiner Dr.

Lothar Lubasch (1930)

Anmerkung: Lothar Lubasch ist am 17. Mai

1896 in Berlin als Sohn von Hermann Lubasch und der Hannchen geb. Joseph geboren

und am 28. Juli 1976 in Fort Lauderdale, Broward, Florida, USA verstorben; das

Grab von Rabbiner Dr. Lothar Lubasch ist in Selma, Dallas County, Alabama, USA

siehe

https://de.findagrave.com/memorial/76996946/lothar-lubasch. Hier war er

zuletzt als Rabbiner tätig.Von 1924 bis 1928 wirkte Lothar Lubasch als Prediger

und Hilfsrabbiner am Israelitischen Tempel in Hamburg neben Rabbiner Friedrich

Rülf; seit 1930 war er der dritte Rabbiner in Barmen

https://www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/wuppertal/wissenswertes/juedische-geschichte.

Seine letzte Stelle in den USA war der Temple Mishkan Israel in Selma, Alabama,

USA

https://abandonedsoutheast.com/2019/12/04/temple-mishkan-israel/

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. November 1930:

"Statt Karten! Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. November 1930:

"Statt Karten!

Lilly Decker - Rabbiner Dr. Lothar Lubasch

Verlobte

Kirchheimbolanden (Pfalz) - Wuppertal-Barmen

November 1930" |

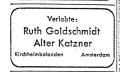

Verlobungsanzeige von Ruth Goldschmidt und Alter Katzner (1930)

Anzeige

in der "CV-Zeitung" - Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 6.

Dezember 1934: Anzeige

in der "CV-Zeitung" - Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 6.

Dezember 1934:

"Verlobte:

Ruth Goldschmidt Alter Katzner

Kirchheimbolanden Amsterdam" |

Todesanzeige für Abraham Metzger (1935)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Dezember 1935:

" Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Dezember 1935:

"

Plötzlich und unerwartet verschied am 13. dieses Monats unser lieber Vater,

Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel, Herr

Abraham Metzger

Veteran von 1866, 1870/71 im Alter von 91 Jahren.

Kirchheimbolanden, Pfalz, Worms,

Rodalben, Köln, den 14. Dez. 1935

Die trauernden Hinterbliebenen" |

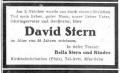

Todesanzeige von David Stern (1935)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:

"Am 3. Oktober wurde uns durch einen plötzlichen Tod mein lieber,

guter Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater und Großvater, Herr Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:

"Am 3. Oktober wurde uns durch einen plötzlichen Tod mein lieber,

guter Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater und Großvater, Herr

David Stern

im Alter von 59 Jahren entrissen.

In tiefer Trauer: Bella Stern und Kinder

Kirchheimbolanden (Pfalz), Tel-Aviv, Kfar-Saba." |

Weitere Dokumente zu

jüdischen Gewerbebetrieben

(aus der Sammlung von Peter K. Müller, Kirchheim / Ries; weitere

Informationen gleichfalls von P. K. Müller)

Postkarte

von K. Adler & L. Goldmann

aus Kirchheimbolanden (1883) |

|

|

|

Die Postkarte von K. Adler & L.

Goldmann wurde versandt an die Fa. Elsas in Cannstatt am 25. April 1883.

Bei K. Adler könnte es sich um Kaufmann Adler handeln. Dieser war verheiratet mit der Frau

des verstorbenen Moses Goldstein, der Witwe Karoline Goldstein. Bei L. Goldmann könnte es

sich um den Sohn von Moses und Karoline Goldstein - Leo Goldstein - handeln.

Im Telephon-Adressbuch für das Deutsche Reich Kirchheimbolanden 1907 findet sich nachfolgender

Eintrag - Adler & Goldmann, Manuf.-W., Schloßstr. 16 (Link

zum Adressnachweis). |

Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge

Im 18. Jahrhundert bestand eine private Betstube im Haus einer

jüdischen Familie, vermutlich im Haus Goldmann in der Schlossstraße 33. Nach

einem Bericht von 1820 war die Betstube angesichts des starken Zuwachses der

Gemeinde inzwischen viel zu klein geworden. Die drei Gemeindeglieder Raphael Durlacher,

Daniel Levi und Moises Süskind hatten aus diesem Grund bereits zwei Jahre zuvor

(1818) ein Haus im Ort

gekauft, das zu einer Synagoge mit Lehrerwohnung und Schule umgebaut werden

sollte. Allerdings gab es Schwierigkeiten, da das Haus neben der

protestantischen Kirche St. Paul stand. Dennoch konnte das Vorhaben ausgeführt werden. Wann

die Einweihung erfolgte, ist unbekannt. Nur wenige Jahre war diese erste

Synagoge religiöses Zentrum der jüdischen Gemeinde, da es beim großen

Stadtbrand am 13. Juni 1833 zerstört wurde.

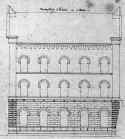

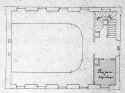

Zunächst plante man einen Wiederaufbau und ließ sich dazu von Bezirksingenieur

Beyschlag von der Bauinspektion Kaiserslautern einen Plan erarbeiten. Dieser

wurde geprüft und zunächst für gut befunden. Nachdem im Januar 1834

allerdings von der Brandversicherung 4.447,30 Gulden überwiesen wurden,

entschloss die Gemeinde, einen völligen Neubau in Auftrag zu geben. Man

ließ durch den Zivilbauinspektor August Voit einen Plan für einen Neubau in

unmittelbarer Nähe der niedergebrannten Synagoge erstellen. Voit orientierte

sich in der Architektur am Bau der Synagoge in Ingenheim und

an einem geänderten Bauplan Beyschlags, in dem die Wünsche der Gemeinde zur

Gestaltung der Innenräume aufgenommen wurde. Die Pläne Voits wurden akzeptiert

und bereits Ende Oktober 1834 erhielt die Gemeinde

die Baugenehmigung. Die Bauarbeiten begannen im April 1835 und dauerten bis zum

Sommer des folgenden Jahres. Am 1. September 1836 konnte die Synagoge

durch Rabbiner M. Kohn feierlich eingeweiht werden. Darüber berichtete die

"Allgemeine Zeitung des Judentums" in einem kurzen Artikel am 16.

September 1837:

Einweihung der Synagoge (1836)

Zu Kirchheim-Bolland in Rheinbayern wurde am 1.

September 1836 eine neue, treffliche Synagoge eingeweiht. Am Abend predigte der

dortige Rabbiner M. Kohn, am andern Morgen der Kandidat Samuel Süßkind.

Letzterer hielt eine gediegene Predigt in klarer, eindringlicher Sprache über

"die Bestimmung des Gotteshauses nach dem Sinn und Geiste unserer

Religion;" und zwar 1) dass wir darin erbaut werden sollen durch Gebet und

Gesang (es ist dort auch Choralgesang eingeführt), 2) dass wir darin belehrt

werden sollen durch Predigt und Vorlesung aus der Tora (bei letzterer sprach er

über den alten .., der den vorgelesenen Abschnitt sogleich in die Landessprache

der Gemeinde vortragen musste!). Zu Kirchheim-Bolland in Rheinbayern wurde am 1.

September 1836 eine neue, treffliche Synagoge eingeweiht. Am Abend predigte der

dortige Rabbiner M. Kohn, am andern Morgen der Kandidat Samuel Süßkind.

Letzterer hielt eine gediegene Predigt in klarer, eindringlicher Sprache über

"die Bestimmung des Gotteshauses nach dem Sinn und Geiste unserer

Religion;" und zwar 1) dass wir darin erbaut werden sollen durch Gebet und

Gesang (es ist dort auch Choralgesang eingeführt), 2) dass wir darin belehrt

werden sollen durch Predigt und Vorlesung aus der Tora (bei letzterer sprach er

über den alten .., der den vorgelesenen Abschnitt sogleich in die Landessprache

der Gemeinde vortragen musste!).

|

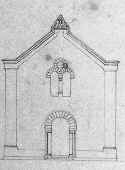

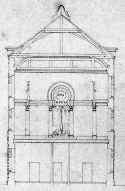

Die Synagoge wurde in einem klassizistisch-maurischen Mischstil

errichtet. Die Westfassade war von Eckpilastern und einem Schildgiebel gerahmt.

Das Portal in der Mittelachse zeigte einen charakteristischen Hufeisenbogen.