|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Kreis Waldeck-Frankenberg"

Eimelrod (Gemeinde

Willingen (Upland), Kreis Waldeck-Frankenberg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(erstellt unter Mitarbeit von Alf Seippel, Dortmund)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Eimelrod bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis 1938.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Die

Entstehung der Gemeinde beziehungsweise der Synagoge wird etwa 1780

datiert.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1830 34 jüdische Einwohner, 1871 10 (3,3 % von insgesamt 307

Einwohnern), 1895 15 (3,7 % von 401), 1905 15 (3,6 % von 417).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule

(Religionsschule),

ein rituelles Bad und ein Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war vermutlich zu keiner Zeit

ein eigener Lehrer in der Gemeinde. Den Religionsunterricht der Kinder wird ein

auswärtiger Lehrer mit übernommen haben; die Vorbeterdienste wurden

ehrenamtlich durch Gemeindeglieder besorgt. Die Gemeinde gehörte zum

Provinzialrabbinat in Marburg.

Im Ersten Weltkrieg wurde von den jüdischen Kriegsteilnehmern der

Unteroffizier (im Infanterieregiment Nr. 30) Max Schild mit dem Eisernen

Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet (Dr. Bloch's Wochenschrift vom 13.8.1915 S. 611;

Israelitisches Familienblatt vom 15.7.1915). Julius Schild erhielt

gleichfalls das Eiserne Kreuz 2. Klasse (Jüdische Volkszeitung vom 9.8.1918 Nr.

32 unter "Unsere Helden"; Israelitisches Familienblatt vom 25.7.1918). Max

und Julius waren Söhne des Eimelroder Gastwirtes Leopold Schild. Letzterer

feierte am 5. April 1934 seinen 70. Geburtstag (Israelitisches Familienblatt vom

29.3.1934).

Um 1924 gehörten zur jüdischen Gemeinde 20 Personen (4,1 % von insgesamt

486 Einwohnern). 1932 war Gemeindevorsteher Julius Schild.

1933 lebten 14 jüdische Personen in Eimelrod (2,9 % von insgesamt 484

Einwohnern). In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Eine der Familien (mit

drei Personen) verzog 1935 nach Korbach, eine andere Familie (mit vier Personen)

emigrierte 1937 nach Argentinien. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Synagoge zerstört (s.u.). 1939 wurden noch zwei

jüdische Einwohner gezählt, die 1941 deportiert wurden (über das

"Sammellager" in Wrexen).

Von den in Eimelrod geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lieselotte Cossen (1929),

Marianne Anneliese Cossen (1927), Lieselotte Ria Cossen (1929), Max Cossen

(1899), Paula Cossen geb. Meijer (Meyer; 1900), Dina Kratzenstein geb.

Straus (1867), Julius Schild (1894), Leopold Schild (1864), Max Schild (1891),

Rosa Schild geb. Meyer (1891), Siegfried Schild (1890), Johanna Sternfeld geb.

Straus (1875), Bernhard Straus (1890), Friedel Straus (1925), Hermann Straus

(1890), Hugo Straus (1891), Irmgard Straus (1921), Julius Straus (1881).

Hinweis: Alf Seippel (Dortmund)

erforscht die Geschichte und die Schicksale der jüdischen Einwohner von

Eimelrod. Im April 2011 hat er einen Zwischenstand seiner Recherchen an dieser

Stelle veröffentlich, einsehbar

über eine pdf-Datei. Im September 2016 erschien sein Buch über die

jüdische Gemeinde Eimelrod: siehe unten im Literaturverzeichnis. Weitere, ergänzende Hinweise bitte direkt Alf

Seippel mitteilen: E-Mail (SFDzV.Seippel[et]t-online.de).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeines

Beitrag "Die Juden in Waldeck" (erschien

1929)

Anmerkung: Beitrag zur Geschichte der Juden in Bad

Arolsen, Bad Wildungen, Korbach,

Landau, Mengeringhausen,

Rhoden, Sachsenhausen,

Züschen sowie Eimelrod und Höringhausen.

Der Bericht erschien auch im "Israelitischen Familienblatt" vom 11. April 1929.

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 12. April 1929: "Die Juden in

Waldeck. (Zum Ende des ehemaligen Fürstentums).

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 12. April 1929: "Die Juden in

Waldeck. (Zum Ende des ehemaligen Fürstentums).

Wir entnehmen dem 'Israelitischen Familienblatt' nachstehenden

interessanten Artikel: Am 1. April fand in Arolsen

die feierliche Vereinigung des Freistaates Waldeck mit Preußen statt. Das

kleine Ländchen wird ein Bestandteil der Provinz Hessen-Nassau. Waldeck

zählt unter seinen 58.000 Einwohnern etwa 550 Juden. Aus dem Kreise der

Waldecker Juden der weiteren Welt bekannt geworden ist der Dichter

Heinrich Stieglitz. Seine Werke sind heute vergessen. Seine Frau

Charlotte aber entriss seinen Namen der Vergessenheit. Um ihn der

Schwermut seines Gemüts, das unter seiner dichterischen Schwäche litt,

zu entreißen, und in der Hoffnung, dass ein starker Schmerz heilend und

kräftigend auf sein Gemüt einwirken werde, gab sie sich den Freitod.

Diese Tat, die das damalige 'Junge Deutschland' aufwählte, wurde von

Gutzkow, dem Verfasser des 'Uriel Akosta', behandelt in seinem Roman: 'Walpurg,

die Zweiflerin'.

Die Anzahl der waldeckischen Juden hat sich seit der Freizügigkeit stetig

verringert. Sie wanderten aus, da sie anderwärts bessere

Verdienstmöglichkeiten hatten und nicht so sehr die Zurücksetzung

merkten wie in diesem engen Bezirk, auch durch Bildungsmöglichkeiten

entschädigt wurden. Das religiöse Leben war in Waldeck bis auf einige

Ausnahmen nie sehr rege. In der Hauptstadt Arolsen

konnte es sogar geschehen, dass vor hundert Jahren fast die ganze Gemeinde

dem Taufwasser zum Opfer fiel. Die Nachkommen der damaligen Juden gehören

heute zu den ersten Familien des Landes. Etwas regeres Leben blüht heute

in den beiden Gemeinden Wildungen

und Korbach, wo je ein Lehrer amtiert. Arolsen,

Mengeringhausen, Rhoden

und Sachsenhausen sind kleine

Gemeinden, die infolge ihrer geringen Seelenzahl nur mit großer Mühe

sabbatlichen Gottesdienst abhalten können. Religionsunterricht wird in

diesen Gemeinden nicht erteilt; falsche Sparsamkeit lässt es nicht zu.

Dieser Mangel an Verantwortungsgefühl ist wohl auch die Ursache, dass der

Korbacher Jakob Wittgenstein bei

seinem Tode 1890 sein gesamtes Vermögen von 600.000 Mark seiner

Vaterstadt vermachte, aber der Synagogengemeinde nur einige tausend Mark,

und ihr nicht einmal den geringsten Einfluss auf die Verwaltung des

errichteten Altersheims gestattete. Auch von dieser Familie sind einige

Glieder in der Welt, wenn auch getauft, zu Ansehen gelangt. Soll doch der

erste Bundespräsident von Österreich, Hainisch, von dieser

Familie abstammen. Ferner ist ein Wittgenstein der Begründer der

österreichischen Erzindustrie. Ein anderer, namens Paul, war, trotzdem er

nur den linken Arm hatte, ein so hervorragender Pianist, dass sogar

Richard Strauß für ihn Partituren schrieb. In Sachsenhausen

hat ein nach Amerika ausgewanderter Jude Bloch ein Schwesternheim

errichtet, aber die jüdische Gemeinde übergangen. Welchen Segen hätten

diese beiden Gemeinden mit diesen Legaten für alle Religionen stiften

können!

Die beiden Gemeinden Eimelrod und Höringhausen,

die zu dem nunmehrigen preußischen Verwaltungsgebiet Waldeck kommen,

gehörten bisher zu Hessen-Nassau. In beiden, besonders in

letzterer, |

herrschte

stets ein reges religiöses Leben. Beide bedürfen dringend der Hilfe,

damit ihre Synagogen nicht ganz zerfallen. Eimelrod hat deshalb vom

Landesverband einen sehr reichen Zuschuss erhalten. Weshalb Höringhausen

nicht bedacht wurde, fragt sich dort jeder. Vielleicht hat der

Landesverband doch noch ein Einsehen und hilft der

Gemeinde. herrschte

stets ein reges religiöses Leben. Beide bedürfen dringend der Hilfe,

damit ihre Synagogen nicht ganz zerfallen. Eimelrod hat deshalb vom

Landesverband einen sehr reichen Zuschuss erhalten. Weshalb Höringhausen

nicht bedacht wurde, fragt sich dort jeder. Vielleicht hat der

Landesverband doch noch ein Einsehen und hilft der

Gemeinde.

Über die Geschichte der Juden in Waldeck ist wenig bekannt. Die meisten

Nachrichten schlummern noch zerstreut in den Archiven. In früheren Zeiten

durften nur in den Orten Züschen und Landau

Juden wohnen. Die Hauptstadt besteht erst seit zwei Jahrhunderten. Sie ist

die Geburtsstadt des erwähnten Dichters Stieglitz, sowie der berühmten

Ärzte Marcus und Stieglitz. Auch die Nachkommen des Marcus gehören heute

dem Christentums an. In Korbach muss es

schon früh Juden gegeben haben. Darauf weist der Name eines alten Adelsgeschlechts

namens 'Judenhertzog'. 1480 erklärte das 'Freigericht unter der

Windmühle' zu Korbach einen Juden zu

Frankfurt, den Juden dieser Stadt und der Umgebung in die Acht. Sie

sollten mit ihm 'weder essen noch trinken, weder mit ihm gehen noch

stehen, weder mit ihm sprechen noch singen, nicht mit ihm kaufen noch

verkaufen, wuchern oder suchen, keinerlei Verhandlungen mit ihm haben,

weder heimlich noch offenbar, auch nicht mit ihm in die Schule, in die

Synagoge oder Tempel, überhaupt nicht mit ihm in ein Haus gehen.' Ebenso

tat der Freigraf zu Landau alle Juden zu Gelnhausen

in die Acht, 'nach rechtem altem Herkommen der kaiserlichen freien

heiligen und heimlichen Gerichte', weil sie ungehorsam gewesen

wären.

Auch früher schon waren die Juden mit den Femgerichten in Berührung

gekommen. 1738 durften sie nur in Züschen,

und etwas später auch in Arolsen

wohnen. 1788 war aber der Widerstand gegen die Juden so stark geworden,

dass der Fürst den Landständen versprechen musste, einem Juden nicht

eher einen neuen Schutzbrief zu geben, bis die Judenschaft im Lande bis

auf 20 ausgestorben sei. Auch der Judeneid kommt in dieser Zeit in Waldeck

vor. Trotz aller Beschränkungen haben sich die Juden doch in anderen

Orten Wohnrecht erhalten. An den Freiheitskriegen nahmen sie teil. Nachdem

schon 1804 der Leibzoll aufgehoben war, folgte 1814 das sogenannte

Organisationsedikt. In diesem wurden ihnen alle Rechte der übrigen

Staatsbürger zugebilligt. Als sie aber in Korbach

das Bürgerrecht verlangten, erhob sich seitens der Stadt und der

Bürgerschaft ein heftiger Widerstand. Der Fürst Georg Heinrich, ein

vorurteilsloser, gerecht denkender Herr, setzte aber ihre Aufnahme zu

Bürgern durch. Dieser Fürst gab ihnen auch im Jahre 1834 das

Judengesetz, das den etwas merkwürdig anmutenden Titel führt: 'Gesetz

über die Gemeinheiten der Juden'. Es gilt auch heute noch, denn es war in

Waldeck Regierungsgrundsatz, die Juden unbehelligt zu lassen, wenn auch

sie von der Regierung nichts verlangten. Das Gesetz ist aber von Segen

gewesen. Der Austritt aus der Gemeinde ist nur mit einem gleichzeitigen

Austritt aus der Religion möglich. Sonst muss jeder Waldecker Jude einer

Synagogengemeinde angehören. Ein Versuch der jüdischen Gemeinde Korbach,

der Regierung die Lasten der Lehrerbesoldung aufzubürden, scheiterte, da

die Regierung damals sogar mit militärischer Exekution

drohte.

Es ist daher den beiden Gemeinden nicht zu verdenken, wenn sie auf den

Anschluss an Preußen allerlei Hoffnungen setzen und hoffen, dass die

Lasten, die sie bisher allein getragen, etwas erleichtert werden. Mögen

sie in ihren Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Max Gottlieb."

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

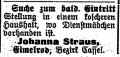

Anzeige von Johanna Strauss (1912)

Anmerkung (Angabe von A. Seippel): Vermutlich handelt es sich um Johanna

Straus, geb. 17.2.1893 in Eimelrod, verheiratet seit 28.12.1920 in Kamen mit

Arthur Reinberg (zwei Söhne). Diese Familie ist nach Chile emigriert und hat

dadurch die Zeit der Shoa überlebt.

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 11. Oktober 1912: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 11. Oktober 1912:

"Suche zum baldigen Eintritt Stellung in einem koscheren Haushalt, wo

Dienstmädchen vorhanden ist.

Johanna Straus, Eimelrod, Bezirk Kassel". |

Anzeige von J. Straus II (1912)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Juli 1912: "Wer liefert Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Juli 1912: "Wer liefert

koscheren Käselab.

Offerten erbittet

J. Straus II, Eimelrod,

Kreis Frankenberg.

" |

Anzeige von Louis Straus (1913)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. April 1913: "Zum sofortigen

Eintritt suche für meinen frauenlosen Haushalt mit zwei kleinen Kindern von

zwei Monaten eine ältere Person, zur Führung des Haushaltes und

Pflege der Kinder, etwas Hausarbeit muss mit übernommen werden. Es wollen

sich nur Damen melden, die Liebe zu Kindern haben. Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. April 1913: "Zum sofortigen

Eintritt suche für meinen frauenlosen Haushalt mit zwei kleinen Kindern von

zwei Monaten eine ältere Person, zur Führung des Haushaltes und

Pflege der Kinder, etwas Hausarbeit muss mit übernommen werden. Es wollen

sich nur Damen melden, die Liebe zu Kindern haben.

Offerten mit Gehaltsansprüchen und Referenzen erbeten an

Louis Strauss

Eimelrod, Waldeck. " |

Recha Straus wirbt für ihre Pension

(1930)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. April 1930: "Sommerfrische Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. April 1930: "Sommerfrische

in waldreichen Gegend. Gute Verpflegung. Pensionspreis pro Tag 4,50 Mark.

Frau Recha Straus,

Eimelrod (Waldeck),

Bezirk Kassel. Bahnstation." |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juli 1930: "Sommerfrische Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juli 1930: "Sommerfrische

in waldreicher Gegend. Gute Verpflegung

Pensionspreis pro Tag 4,50 Mark, koscher.

Frau Recha Strauss

Eimelrod (Waldeck)

Bezirk Kassel. Bahnstation. " |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juli 1930: "Nehme für Juli

August September Familie von 4-5 Personen in Pension. Waldreiche

Höhenlage. Vier Mahlzeiten. Reichliche Verpflegung. Pensionspreis 4.50 Mark.

Bahnstation. Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juli 1930: "Nehme für Juli

August September Familie von 4-5 Personen in Pension. Waldreiche

Höhenlage. Vier Mahlzeiten. Reichliche Verpflegung. Pensionspreis 4.50 Mark.

Bahnstation.

Frau Louis Straus, Eimelrod." |

| |

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 14. August 1930: "Höhenluftkurort

Eimelrod Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 14. August 1930: "Höhenluftkurort

Eimelrod

(Edertalsperre Waldeck)

Pension Recha Strauss

Gute Verpflegung - mäßige Preise - rituell." |

Zur Geschichte der Synagoge

In Eimelrod war eine alte, sehr kleine Synagoge vorhanden. Sie

wurde möglicherweise um 1780 erstellt und hatte 24 Plätze für Männer, 16

für Frauen. Bis zuletzt gab es kein elektrisches Licht im Gebäude; die

Beleuchtung erfolgte durch Stalllaternen. 1910 stand eine Renovierung der

Synagoge an, wofür die jüdische Gemeinden Spenden sammelte. In welchem Umfang

eine Renovierung erfolgte, wird nicht mitgeteilt.

Die Synagoge soll renoviert

werden - Spendenaufruf (1910)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Aufruf! Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Aufruf!

Eine kleine Gemeinde im Hessenlande, deren Mitgliederzahl auf ein Minimum

zusammengeschrumpft ist, hat als einziges Andenken an vergangene schöne

Zeiten sich ein Heiligtum bewahrt. Doch gar arg ist das Gotteshaus im Laufe

der Jahrzehnte verfallen und eine Reparatur von Grund auf tut dringend not

wenn es nicht ganz dem Untergang geweiht sein soll. Die vier Mitglieder

unserer kleinen Gemeinde tun ihr möglichstes, die Synagoge zu erhalten, doch

die Renovierungskosten werden allzu groß sein und so bauen sie denn auf das

religiöse Gefühl der Glaubensgenossen, wenn sie in diesem Aufruf um Förderer

des gottgefälligen Werkes bitten. Spenden, worüber an dieser Stelle dankend

quittiert werden soll, nimmt entgegen Eimelrod, Bezirk Kassel. Der

Vorsteher: J. Strauss." |

Dank an die Spender für

die Renovierung der Synagoge (1910)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Für die uns zur

Renovierung unserer Synagoge übersandten Spenden sagen herzlichen Dank.

Es gingen ein von Albert David, Metternich

bei Koblenz Mark 3.05, J . Andorn, Gehaus

3, Hermann Frankenthal, Vöhl 3, J. Berglo,

Langenfeld (Rheinland) 3, Framhel, Berlin, Ludwigstraße 2.05, Sally Nochem,

Scharfenort 5, Isak M. Katzenstein,

Frankenau 10, P.L. und S.L., Lubschau (Oberschlesien) 2.25. Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Für die uns zur

Renovierung unserer Synagoge übersandten Spenden sagen herzlichen Dank.

Es gingen ein von Albert David, Metternich

bei Koblenz Mark 3.05, J . Andorn, Gehaus

3, Hermann Frankenthal, Vöhl 3, J. Berglo,

Langenfeld (Rheinland) 3, Framhel, Berlin, Ludwigstraße 2.05, Sally Nochem,

Scharfenort 5, Isak M. Katzenstein,

Frankenau 10, P.L. und S.L., Lubschau (Oberschlesien) 2.25.

Im Auftrage der hiesigen vier Familien: J. Straus I, Eimelrod." |

Auch nachdem die Zahl der jüdischen

Einwohner nach 1933 schnell zurückgegangen ist, fanden nach Angaben bei

Arnsberg noch bis 1938 gelegentlich Gottesdienste in der Synagoge statt.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge völlig zerstört. Die

Brandruine wurde 1939 abgebrochen.

Adresse/Standort der Synagoge: an

der Hauptstraße

Fotos

Die Synagoge in Eimelrod

(Foto erhalten von Alf Seippel) |

|

|

| |

Die Synagoge steht rechts

des

abgebildeten Hauses |

Ausschnittvergrößerung

des Fotos links |

| |

|

|

| Ähnliche Synagoge in

Padberg |

|

| |

Die Synagoge in Eimelrod

sah (nach Angaben von Dr. Alf Seippel) sehr ähnlich aus

wie die

erhaltene (restaurierte) Fachwerksynagoge im etwa 30 km Luftlinie

entfernten westfälischen Padberg; oben: die Synagoge in Padberg -

Foto

aus dem Wikipedia-Artikel

zur Synagoge Padberg |

| |

|

|

Standort der Synagoge

(Fotos von Alf Seippel) |

|

|

| |

Luftaufnahme (1986) von Eimelrod mit

Eintragung des Standortes

der Synagoge (X) |

Synagogenstandort (O),

Häuser, die auf

dem obigen historischen Foto zu sehen

sind (X) und das Schild'sche Haus (Y) |

| |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 152. |

| Keine Artikel zu Eimelrod in Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 bzw. in dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994 bzw. dies. Neubearbeitung der

beiden Bände 2007. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.

222. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 364-365. |

|  Alf

Seippel: "Sie können hier nicht mehr leben" - Leben und

Schicksale jüdischer Familien aus Eimelrod im hessisch-waldeckischen Upland.

Handbuch mit Buchdeckel. DIN A 4 im Hochformat. 370 S. mit Abb. Erschienen

im September 2016 im Selbstverlag. 32 €. Bestellungen direkt beim Autor Mail:

alf.seippel[et]t-online.de. Alf

Seippel: "Sie können hier nicht mehr leben" - Leben und

Schicksale jüdischer Familien aus Eimelrod im hessisch-waldeckischen Upland.

Handbuch mit Buchdeckel. DIN A 4 im Hochformat. 370 S. mit Abb. Erschienen

im September 2016 im Selbstverlag. 32 €. Bestellungen direkt beim Autor Mail:

alf.seippel[et]t-online.de.

Aus dem Buch: Inhaltsverzeichnis

(S. 6-7); Einleitung

(S. 8-11); "Liste

verfolgter Juden aus Eimelrod" (S.

353-356). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Eimelrod (now

part of Willingen) Hesse-Nassau. Established in 1780, this small jewish

community numbered 34 in 1830 and 20 (4 % of the total) in 1925. The last two

Jews were deported in 1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|