|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Hofheim in

Unterfranken (Kreis Haßberge)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Hofheim bestand eine kleine jüdische Gemeinde in

Verbindung mit der Nachbargemeinde Lendershausen in der Zeit von ca. 1880 bis 1942.

Erst nach 1860 konnten Juden in der Stadt sich niederlassen. Durch Zuzug einiger Familien

aus Lendershausen und anderen Orten entwickelte sich die

Zahl der jüdischen

Einwohner wie folgt: 1867 7 jüdische Einwohner (0,7 % von insgesamt 942

Einwohnern), 1871 24 (2,4 % von insgesamt 986), 1880 39 (4,1 % von 948), 1890 47

(5,4 % von 875), 1900 39 (4,1 % von 939), 1910 59 (6,0 % von 985), 1925 54 (5,0

% von 1.087). Die jüdischen Haushaltsvorstände waren vor allem als

Viehhändler und im Einzelhandel tätig, dazu war eine Fabrik in jüdischem

Besitz.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde seit 1920 einen Betsaal

(Synagoge, s.u.),

einen Schulraum und ein rituelles Bad in einem zu einem jüdischen

Gemeindezentrum umgebauten Haus in der Stadtmitte. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war

- gemeinsam mit der Nachbargemeinde Lendershausen - ein

Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Erster jüdischer

Lehrer Hofheims war zugleich der letzte jüdische Lehrer der Gemeinde

Lendershausen (vermutlich seit 1878 und insgesamt 40 Jahre lang): Baruch Wolf.

Einige Jahre war er Lehrer der vereinigten jüdischen Gemeinde

Lendershausen - Hofheim. Ihm folgten 1921 Justin Fränkel (1924 nach

Erlangen) und ab dem 15. Mai 1924 Simon Blumenthal.

Im Ersten Weltkrieg fielen fünf jüdische Männer an den Fronten (von

damals knapp 60 jüdischen Einwohnern!): Gefreiter Julius Fleischmann (geb.

12.3.1890 in Hofheim, gef. 7.6.1917), Max Reus (geb. 7.8.1890 in Lendershausen,

gef. 7.12.1914), Julius Rosenbach (geb. 14.4.1895 in

Schweinshaupten, gef.

28.7.1916), Offz.St. Moritz Schuster (geb. 25.7.1885 in Hofheim, gef.

17.10.1915) und Jakob Strauß (geb. 26.5.1884 in Hofheim, gef. 30.7.1916). Ihre Namen stehen auf dem

Kriegerdenkmal an der Stadtkirche.

Um 1924 gehörten 50 Personen zur jüdischen Gemeinde (4,2 % von

insgesamt etwa 1.200 Einwohnern). Damals waren die Vorsteher der Gemeinde Moses

Reus, Josef Oppenheimer und Theodor Levor. Als Religionslehrer, Kantor und Schochet

wirkte der bereits genannte Simon Blumenthal. Er unterrichtete an der

Religionsschule der Gemeinde vier Kinder (auch 1931/32: vier Kinder). 1932

waren die Vorsteher der Gemeinde Max Fein (1. Vors.), Joseph Oppenheimer (2.

Vors.) und Theodor Levor (3. Vors.). An jüdischen Vereinen gab es die Chevras

Bikur Cholim (Vorsitzender Josef Oppenheimer, Zweck und Arbeitsgebiete:

Unterstützung Hilfsbedürftiger und Bestattungswesen) sowie den Israelitischen

Frauenverein (Vorsitzende Rita Schloß, Zweck und Arbeitsgebiete:

Unterstützung Hilfsbedürftiger und Bestattungswesen).

Das Verhältnis zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern der

Stadt war insgesamt gut. Seit 1929 gerieten die jüdischen Einwohner

Hofheims und anderer Orte der Umgebung im Zusammenhang mit einem angeblichen

'Ritualmord' von Manau im Kreis Hofheim in eine äußerst schwierige

Situation, die von den Nationalsozialisten schamlos durch eine seitdem

betriebene hässliche antijüdische Propaganda ausgenützt wurde. Die Atmosphäre für die jüdischen Einwohner der Stadt und

Umgebung wurde zunehmend vergiftet.

1933 lebten noch 43 jüdische Personen in der Stadt. In den folgenden

Jahren wurden sie in zunehmendem Maße aus dem Geschäftsleben der Stadt

verdrängt. Seit 1936 mied die Bevölkerung Käufe in jüdischen Geschäften.

1934 wurden auf Grund des immer noch unaufgeklärten Mordes von Manau und

des erneuerten Vorwurfes eines Ritualmordes mehrere jüdische

Männer in Hofheim und Umgebung (vgl. z.B. auch Ermershausen,

Schweinshaupten)

verhaftet und erst nach einigen Monaten wieder freigelassen. Auf Grund

der immer schwieriger werdenden Situation und der Folgen des wirtschaftlichen

Boykotts verließen bis 1940 alle jüdischen Einwohner die Stadt. 16 konnten emigrieren, darunter

sechs nach England, fünf in die USA, fünf nach Luxemburg. 28 verzogen in

andere deutsche Orte (u.a. neun nach Bamberg, sechs nach Würzburg).

Von den in Hofheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"; letzte Abgleichung der

Angaben mit dem Gedenkbuch am 2.10.2024): Julie Adler geb. Sacki

(1878), Lina Gidel Altmann geb. Eisenheimer (1865), Max Fein (1880), Recha Fein

geb. Reis (1884), Ludwig Fleischmann (1886), Simon Siegfried Fleischmann (1881),

Babette Frankenberger geb. Goldmann (1858), Clara Frankenberger (1898), Lina Friedmann (1878), Moses Friedmann (1887), Selig Friedmann (1885), Martin Hahn (1919),

Bertha Lion geb. Fleischmann (1892), Pauline Mayer geb. Stern (1876), Simon

Mayer (1875), Johanna Oppenheimer (1867), Friederile Frieda Rosenbach (1889),

Isack Rosenbach (1858), Sara Rosenbach geb. Thormann (1864), Regina Schönthal geb.

Schuster (1894), Heinz Jakob Sündermann (1930), Irma Sündermann geb. Fleischmann (1894), Babette

(Bertha) Strauß geb. Silbermann (1872), Fanny Hanni Strauss geb. Strauss (1881), Theodor Vandewart

(1878).

Anmerkung: ein Großteil der oben genannten Personen lebte nur zeitweise in

Hofheim; die Nachweise bei Yad Vashem sind teilweise unsicher, da zur

Angabe "Hofheim" meist keine Näherbestimmung erfolgt, ob

"Hofheim in Unterfranken" oder "Hofheim im Taunus" gemeint

ist, wo auch eine jüdische Gemeinde bestand.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

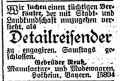

Ausschreibungen der Stelle der

Religionslehrers/Vorbeters/Schochet 1921 / 1924

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:

"Infolge Rücktritt des bisherigen Lehrers soll die hiesige

Religionslehrerstelle nebst Vorbeter- und Schächterdienst neu besetzt

werden. Das feste Gehalt regelt sich nach derzeitigen Gehaltsansprüchen

bei freier Wohnung. Auf größeren ständigen Nebenverdienst,

hauptsächlich für musikalisch ausgebildete Herren ist sicher zu rechnen.

Meldungen mit oder ohne Gehaltsansprüche sind zu richten an den Vorstand

der Israeltischen Kultusgemeinde Hofheim - Lendershausen

(Unterfranken)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:

"Infolge Rücktritt des bisherigen Lehrers soll die hiesige

Religionslehrerstelle nebst Vorbeter- und Schächterdienst neu besetzt

werden. Das feste Gehalt regelt sich nach derzeitigen Gehaltsansprüchen

bei freier Wohnung. Auf größeren ständigen Nebenverdienst,

hauptsächlich für musikalisch ausgebildete Herren ist sicher zu rechnen.

Meldungen mit oder ohne Gehaltsansprüche sind zu richten an den Vorstand

der Israeltischen Kultusgemeinde Hofheim - Lendershausen

(Unterfranken)." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1924:

"Infolge Berufung unseres Herrn Lehrers in einen größeren

Wirkungskreis ist die hiesige Lehrer-, Kantor und Schochetstelle

bis 15.3. oder 1.4.1924 neu zu besetzen. Gehalt nach Gruppe VII der

Satzungen des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Bewerber mit

seminaristischer Vorbildung wollen ihre Zeugnisse umgehend an den

unterzeichneten Kultusvorstand einschicken. Nur verheiratete Bewerber oder

solche mit eigener Haushaltführung erwünscht. Geräumige Dienstwohnung mit

großem Garten vorhanden. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde,

Hofheim in Unterfranken, gezeichnet M. Reus, Kultusvorstand." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1924:

"Infolge Berufung unseres Herrn Lehrers in einen größeren

Wirkungskreis ist die hiesige Lehrer-, Kantor und Schochetstelle

bis 15.3. oder 1.4.1924 neu zu besetzen. Gehalt nach Gruppe VII der

Satzungen des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Bewerber mit

seminaristischer Vorbildung wollen ihre Zeugnisse umgehend an den

unterzeichneten Kultusvorstand einschicken. Nur verheiratete Bewerber oder

solche mit eigener Haushaltführung erwünscht. Geräumige Dienstwohnung mit

großem Garten vorhanden. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde,

Hofheim in Unterfranken, gezeichnet M. Reus, Kultusvorstand." |

Zum Tod des Lehrers Baruch Wolf 1930:

letzter jüdischer Lehrer in Lendershausen - zeitweise gemeinsamer Lehrer in

Hofheim und Lendershausen und damit erster jüdischer Lehrer in Hofheim

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1930:

"Lendershausen-Hofheim in Unterfranken, 1. August (1930). Einen

unersetzlichen Verlust hat nicht nur unsere Gemeinde sondern ganz

Israel, insbesondere aber die gesamte jüdische Lehrerschaft in dem

Heimgange unseres langjährigen Lehrers a.D. Baruch Wolf im 80.

Lebensjahre erlitten. - Schon im zartesten Kindesalter das Torastudium im

Elternhause pflegend, ging der teure Entschlafene aus der Schule großer

Lehrer der damaligen Zeit, des Rabbi Isak Gutmann - seligen Andenkens -

in Heidingsfeld, des Rabbi Eleasar Ottensoser - seligen Andenkens

- in Höchberg und des Rabbi Seligmann Bär Bamberger - seligen

Andenkens - in Würzburg als Toragelehrter hervor. Mit einem

umfangreichen Wissen schon ausgestattet, suchte er dasselbe auch während

seiner 50jährigen Berufstätigkeit und auch noch nach seiner

Pensionierung dem Grundsatze - Tag und Nacht in ihr zu wachsen -

entsprechend immer noch zu bereichern und sich zu vervollkommnen. Seine

peinliche Gewissenhaftigkeit in der Ausübung der Gebote und

Berufspflichten, seine echte Gottesfurcht, Bescheidenheit, Gottvertrauen,

Friedensliebe und Wohltätigkeitssinn trugen im während seiner

40jährigen aktiven Tätigkeit die Hochachtung nicht nur der jüdischen

Gemeinde und seiner Amtsbrüder, sondern auch - wie die Bestattung zeigte

- der hiesigen Gesamtbevölkerung ein. Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim

aus Burgpreppach würdigte an der Bahre die große Toragelehrsamkeit, die

Frömmigkeit, das menschenfreundliche Wesen und die Verdienste des

Heimgegangenen auf dem Gebiete der Schule und Synagoge. Dann sprachen Herr

Rabbiner Dr. Michalski aus Karlsruhe als Verwandter und früherer

Bezirksrabbiner in Burgpreppach,

Lehrer Blumenthal in

Hofheim namens des

Israelitischen Lehrervereins in Bayern, zu dessen Mitbegründern Baruch

Wolf vor 50 Jahren gehörte, ein Vertreter des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann S. Schuster aus

Hofheim als Schüler und ein Vertreter

des hiesigen Turnvereins, der mit umflorter Fahne erschienen war. - Möge

das Verdienst des teuren ein rechter Fürsprecher vor dem König

voller Gnade sein für seine hochbetagte Gattin. Das Andenken an

den Gerechten ist zum Segen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1930:

"Lendershausen-Hofheim in Unterfranken, 1. August (1930). Einen

unersetzlichen Verlust hat nicht nur unsere Gemeinde sondern ganz

Israel, insbesondere aber die gesamte jüdische Lehrerschaft in dem

Heimgange unseres langjährigen Lehrers a.D. Baruch Wolf im 80.

Lebensjahre erlitten. - Schon im zartesten Kindesalter das Torastudium im

Elternhause pflegend, ging der teure Entschlafene aus der Schule großer

Lehrer der damaligen Zeit, des Rabbi Isak Gutmann - seligen Andenkens -

in Heidingsfeld, des Rabbi Eleasar Ottensoser - seligen Andenkens

- in Höchberg und des Rabbi Seligmann Bär Bamberger - seligen

Andenkens - in Würzburg als Toragelehrter hervor. Mit einem

umfangreichen Wissen schon ausgestattet, suchte er dasselbe auch während

seiner 50jährigen Berufstätigkeit und auch noch nach seiner

Pensionierung dem Grundsatze - Tag und Nacht in ihr zu wachsen -

entsprechend immer noch zu bereichern und sich zu vervollkommnen. Seine

peinliche Gewissenhaftigkeit in der Ausübung der Gebote und

Berufspflichten, seine echte Gottesfurcht, Bescheidenheit, Gottvertrauen,

Friedensliebe und Wohltätigkeitssinn trugen im während seiner

40jährigen aktiven Tätigkeit die Hochachtung nicht nur der jüdischen

Gemeinde und seiner Amtsbrüder, sondern auch - wie die Bestattung zeigte

- der hiesigen Gesamtbevölkerung ein. Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim

aus Burgpreppach würdigte an der Bahre die große Toragelehrsamkeit, die

Frömmigkeit, das menschenfreundliche Wesen und die Verdienste des

Heimgegangenen auf dem Gebiete der Schule und Synagoge. Dann sprachen Herr

Rabbiner Dr. Michalski aus Karlsruhe als Verwandter und früherer

Bezirksrabbiner in Burgpreppach,

Lehrer Blumenthal in

Hofheim namens des

Israelitischen Lehrervereins in Bayern, zu dessen Mitbegründern Baruch

Wolf vor 50 Jahren gehörte, ein Vertreter des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann S. Schuster aus

Hofheim als Schüler und ein Vertreter

des hiesigen Turnvereins, der mit umflorter Fahne erschienen war. - Möge

das Verdienst des teuren ein rechter Fürsprecher vor dem König

voller Gnade sein für seine hochbetagte Gattin. Das Andenken an

den Gerechten ist zum Segen." |

| |

Bericht

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1930: "Hofheim - Lendershausen (Unterfranken). Unser

hochverehrter Lehrer Baruch Wolf in Lendershausen ist im nahezu 80.

Lebensjahr verschieden. Baruch Wolf ist noch aus den alten

Vorbereitungsschulen für den Lehrerberuf aus der Schule eines Rabbi

Eleasar Ottensooser (Höchberg) und

Rabbi Seligmann Bar Bamberger

(Würzburg) hervorgegangen, nachdem er zuvor noch zu Füßen des damaligen

bedeutendsten Toragelehrten Rabbi Isak Gutmann (Heidingsfeld) gesessen und

so neben einem umfangreichen Fachwissen einen großen Schatz an Torawissen

in sich vereinigte. Während seiner vierzigjährigen Tätigkeit hat er

sich nicht nur in der ursprünglichen, nunmehr fast aufgelösten

Kultusgemeinde Lendershausen und späteren Gemeinde Hofheim -

Lendershausen die größte Hochachtung erworben, sondern auch das

Vertrauen der hiesigen Gesamtbevölkerung besessen. Ehrende Worte widmete

dem Entschlafenen Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim namens der

Kultusgemeinde, des Rabbinatsbezirks und des Verbandes Bayerischer

Israelitischer Gemeinden; Herr Rabbiner Dr. Michalski (Karlsruhe) sprach

als Verwandter am Grabe; der Amtsnachfolger Lehrer Blumenthal (Hofheim)

als Vertreter des israelitischen Lehrervereins Bayern, Oberlehrer Gräf

namens des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann Schuster (Hofheim) im

Namen der Schüler und des Vorstandes des Turnvereins Lendershausen,

dessen langjähriges, treues Mitglied der Verewigte gewesen ist. Die

hiesige Kultusgemeinde wird das Andenken des Entschlafenen stets in Ehren

halten. - seligen Andenkens -." Bericht

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1930: "Hofheim - Lendershausen (Unterfranken). Unser

hochverehrter Lehrer Baruch Wolf in Lendershausen ist im nahezu 80.

Lebensjahr verschieden. Baruch Wolf ist noch aus den alten

Vorbereitungsschulen für den Lehrerberuf aus der Schule eines Rabbi

Eleasar Ottensooser (Höchberg) und

Rabbi Seligmann Bar Bamberger

(Würzburg) hervorgegangen, nachdem er zuvor noch zu Füßen des damaligen

bedeutendsten Toragelehrten Rabbi Isak Gutmann (Heidingsfeld) gesessen und

so neben einem umfangreichen Fachwissen einen großen Schatz an Torawissen

in sich vereinigte. Während seiner vierzigjährigen Tätigkeit hat er

sich nicht nur in der ursprünglichen, nunmehr fast aufgelösten

Kultusgemeinde Lendershausen und späteren Gemeinde Hofheim -

Lendershausen die größte Hochachtung erworben, sondern auch das

Vertrauen der hiesigen Gesamtbevölkerung besessen. Ehrende Worte widmete

dem Entschlafenen Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim namens der

Kultusgemeinde, des Rabbinatsbezirks und des Verbandes Bayerischer

Israelitischer Gemeinden; Herr Rabbiner Dr. Michalski (Karlsruhe) sprach

als Verwandter am Grabe; der Amtsnachfolger Lehrer Blumenthal (Hofheim)

als Vertreter des israelitischen Lehrervereins Bayern, Oberlehrer Gräf

namens des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann Schuster (Hofheim) im

Namen der Schüler und des Vorstandes des Turnvereins Lendershausen,

dessen langjähriges, treues Mitglied der Verewigte gewesen ist. Die

hiesige Kultusgemeinde wird das Andenken des Entschlafenen stets in Ehren

halten. - seligen Andenkens -." |

Lehrer Justin Fränkel wechselt nach

Erlangen, Lehrer Simon Blumenthal kommt nach Hofheim (1924)

Anmerkung: Justin Fränkel (geb. 28. Oktober 1896 in Obbach) wuchs mit

seiner jüngeren Schwester Berta in der Familie des Viehhändlers und Metzgers

Mendel Fränkel und seiner Frau Fanny geb. Grünbaum in

Obbach auf. Er besuchte ab 1911 die

Israelitische Präparandenschule in

Höchberg. Ab 1914 bis 1919 machte er eine Ausbildung an der

Israelitischen Lehrerbildungsanstalt ILBA in

Würzburg, unterbrochen durch seine Zeit als Kriegsteilnehmer im Ersten

Weltkrieg. Nach Abschluss der Ausbildung war Justin Fränkel von 1921 bis 1924

Lehrer in Hofheim, anschließend am Mädchengymnasium in Erlangen. Ab 1923 war er

mit Frieda geb. Blatt aus Obbach verheiratet; 1924 wurde sein Sohn Ernst

geboren, 1927 die Tochter Edith (Schwarz). Justin prägte als Religionslehrer und

Kantor die noch junge Kultusgemeinde Erlangen und engagierte sich im

Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, auch als Schriftführer

der Ortsgruppe (1932). In der NS-Zeit kam es im September 1934 zu Misshandlungen

durch einen SA-Mann. 1936, nach dem verfolgungsbedingten Berufsverbot, zog

Justin nach Bamberg und arbeitete dort an einer jüdischen Sonderklasse der

Volksschule. Im April 1937 wurde er verhaftet im Zusammenhang der

Ritualmordlegende zu Manau, Kreis Haßberge; danach, im November 1937, ging er

wieder zurück nach Erlangen. Justin Fränkel konnte im Juli 1938 in die USA

emigrieren. Seine Mutter Fanny und seine Schwester Berta wurden nach der

Deportation ermordet. Justin Frankel starb 1984 mit 87 Jahren in Cincinnati,

betrauert von seiner Frau Frieda, den Kindern Ernst und Edith, Enkeln und

Urenkeln.

Mitteilung

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März

1924: Mitteilung

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März

1924:

"Justin Fränkel in Hofheim erhielt ab 1. April die

Religionslehrerstelle in Erlangen.

Simon Blumenthal in Rimpar kommt am

15. Mai nach Hofheim." |

Über Lehrer Simon Blumenthal (ab 1924

Lehrer in Hofheim)

Anmerkung: Lehrer Simon Blumenthal ist

am 1. April 1872 in der Hansestadt Lübeck geboren. Er stammte aus einer

kinderreichen Lehrerfamilie. Sein Vater Lazarus Blumenthal unterrichtete von

1872 bis 1905 in Laudenbach bei

Karlstadt. Simon studierte, wohl nach der damals üblichen Berufsvorbereitung an

einer Präparandenanstalt, an der Isr.

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Examen 1891). Seit etwa 1899 unterstützte

er seinen Schwiegervater Simon Buttenwieser als Lehrer in

Rimpar. Im Ersten Weltkrieg Kriegsdienst in

einem bayerischen Infanterie-Ersatzbataillon (1916): Ab Juli 1917 war er wieder

als Lehrer in Rimpar. Zum 15. Mai 1924

wechselte er nach Hofheim. 1930 bildete sich

auf seine Initiative eine Bezirkskonferenz jüdischer Lehrer für

Burgpreppach-Hofheim, die auch

für die Fortbildung der Kultusbeamten in den umliegenden Gemeinden zuständig

war. Ab Ende 1933 lebte Simon Blumenthal mit seiner Frau und seinen Töchtern

Zartella (1927-2005) und Henriette (1932- ) im Ruhestand in Würzburg, zeitweise

zusammen mit seiner Schwester Nanni Blumenthal. Simon Blumenthal und seine

Familie emigrierten im August 1939 nach London. Von Oktober 1939 bis Januar 1941

war Simon als Feindlicher Ausländer auf der Isle of Man interniert.

Lehrer Simon Blumenthal begründet eine

Bezirkskonferenz Burgpreppach-Hofheim für Lehrer (1930)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

April 1930: "Vor einigen Wochen hat Lehrer Blumenthal (Hofheim) die

Bezirkskonferenz Burgpreppach-Hofheim ins Leben gerufen. Wir begrüßen

den Zusammenschluss der Kollegen in diesem Bezirke und hoffen, dass auch

hier fruchtbringende Arbeit für Beruf und Judentum geleistet wird." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

April 1930: "Vor einigen Wochen hat Lehrer Blumenthal (Hofheim) die

Bezirkskonferenz Burgpreppach-Hofheim ins Leben gerufen. Wir begrüßen

den Zusammenschluss der Kollegen in diesem Bezirke und hoffen, dass auch

hier fruchtbringende Arbeit für Beruf und Judentum geleistet wird." |

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai

1930: "Aus dem Bezirksrabbinat Burgpreppach. Hofheim in

Unterfranken, 30. April. Dank der Bemühungen des Herrn Bezirksrabbiners

Dr. Ephraim und der finanziellen Mithilfe des Verbandes Israelitischer

Gemeinden Bayerns konnten nach jahrelangen Unterbrechungen seit Ende

September 1939, ähnlich wie in anderen Rabbinatsbezirken,

Fortbildungskurse für die Kultusbeamten eingerichtet werden, die trotz

der schlechten Verkehrsverhältnisse, besonders im Winter, in

sechswöchentlichen Abschnitten stattfanden. Das Arbeitsgebiet erstreckt

sich auf Bibel, Talmud, pädagogische Vorträge usw. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai

1930: "Aus dem Bezirksrabbinat Burgpreppach. Hofheim in

Unterfranken, 30. April. Dank der Bemühungen des Herrn Bezirksrabbiners

Dr. Ephraim und der finanziellen Mithilfe des Verbandes Israelitischer

Gemeinden Bayerns konnten nach jahrelangen Unterbrechungen seit Ende

September 1939, ähnlich wie in anderen Rabbinatsbezirken,

Fortbildungskurse für die Kultusbeamten eingerichtet werden, die trotz

der schlechten Verkehrsverhältnisse, besonders im Winter, in

sechswöchentlichen Abschnitten stattfanden. Das Arbeitsgebiet erstreckt

sich auf Bibel, Talmud, pädagogische Vorträge usw.

Nun haben sich vor kurzem die an den Fortbildungskursen beteiligten Lehrer

zu einer Bezirkskonferenz des Israelitischen Lehrervereins

zusammengeschlossen, deren Beratungen in Verbindung mit den

Fortbildungskursen von jetzt an in vierwöchentlichen Abschnitten

stattfinden sollen." |

Aus

der Geschichte der jüdischen Gemeinde - die Ritualmordlegende von Manau

(Beitrag von Christiane Kolbet, Quelle: HaGalil.com)

|

März 1929 im unterfränkischen

Manau: Der viereinhalbjährige Karl Keßler kehrt nicht vom Spielen zurück.

Eine Suchaktion wird gestartet. Nach bangen Stunden macht man einen

grausigen Fund: Der Leichnam des Kindes wird mit durchschnittener Kehle im

Wald entdeckt. Das Entsetzen im Dorf ist groß. Wer mordet einen

unschuldigen Knaben? Diese Frage lässt im Dorf niemanden mehr schlafen.

Da findet

die Gernerbäuerin in ihren Schränken ein zerfleddertes Buch: "Ein

Bericht von den zwölf Jüdischen Stämmen, was ein jeder Stamm dem Herrn

Christo zum Schmach getan haben soll und was sie dieß den heutigen Tag

dafür leiden müssen." Von den Nachkommen des Stammes Dan hieß es

in diesem Büchlein, dass sie keine Ruhe fänden, wenn sie nicht "mit

der Christen Blut ihren stinkenden Leichnam wieder salben und

schmieren". Bereits einen Tag später wissen alle in Manau über den

Stamm Dan Bescheid. Die Polizei geht in ihren Ermittlungen von einem

"Lustmord" an dem viereinhalbjährigen Jungen aus, doch für die

Manauer steht fest, dass es sich bei dem Vergehen um einen "jüdischen

Ritualmord" handeln muss. Wahllos beginnen sie jüdische Bürger der

Umgebung der Tat zu bezichtigen. Geschürt wird ihre Paranoia vom

damaligen Gauleiter der NSDAP in Unterfranken, dem Zahnarzt Dr. Otto

Hellmuth aus Marktbreit. Er war nur wenige Tage nach der Tat persönlich

nach Manau gereist, um sich am Fundort der Leiche und mit Hilfe der

ortsansässigen Bevölkerung und des Bürgermeisters ein eigenes Bild von

den Vorkommnissen zu machen. Noch im März verfasst Hellmuth für den

"Stürmer" einen Artikel über den Mord von Manau und er lässt

keinen Zweifel daran, wen er für die Mörder des Jungen hält. Am 1.

April 1929, dem Ostermontag, lädt die NSDAP in Hofheim, dem Nachbarort

von Manau, zu einer Versammlung über die "Blutmorde der Juden"

ein. Der Andrang ist riesig. In drei Sälen gleichzeitig hetzen die Nazis

und ihr unterfränkischer Gauleiter gegen die Juden und rufen offen zu Tätlichkeiten

gegen die Minderheit auf. Ähnliche Veranstaltungen folgen in Ortschaften

im weiteren Umkreis. Zudem lässt Otto Hellmuth auf eigene Kosten ein

vierseitiges Flugblatt und eine Postkarte mit dem Konterfei des ermordeten

Karl Keßler drucken und in der Manauer Gegend verteilen. Die Juden in der

Region wehren sich gegen die Hetze: In Zeitungsartikeln, ganzseitigen

Anzeigen und in öffentlichen Veranstaltungen versuchen sie den absurden

Vorwürfen entgegenzutreten. Im "Boten vom Haßgau" bezieht die

Bayerische Rabbinerkonferenz dezidiert Stellung zur Mär vom Ritualmord.

Auch das katholische "Fränkische Volksblatt", das in Würzburg

erscheint, und dessen Chefredakteur Heinrich Leier Geistlicher ist,

verweist den angeblichen Ritualmord in das Reich der Phantasie. Doch der

Erfolg der Aufklärungsaktionen bleibt dürftig. Dies nicht zuletzt

deshalb, weil es der Polizei nicht gelingt, den Mörder des Jungen zu

finden. 1930 wird an der Stelle, an der die Kinderleiche gefunden wurde,

ein Gedenkstein enthüllt. Der Platz wird zur Pilgerstätte der immer stärker

werdenden NSDAP. Vier Jahre nach dem Mord ist die Saat der Nazis

aufgegangen. Nun hat der Gauleiter von Unterfranken Otto Hellmuth freie

Hand, um gegen die vermeintlichen Mörder des Karl Keßler vorgehen zu können:

1934 werden jüdische Bürger unter der Beschuldigung, den viereinhalb-jährigen

Jungen geschlachtet und sein Blut zu rituellen Zwecken verwendet zu haben,

verhaftet und von der Gestapo verhört. Begleitet wird die

Verhaftungsaktion von einer einschlägigen "Ritualmord"-Sondernummer

des "Stürmer". Die Ermittlungen im Manauer Mordfall zeitigen

wieder keine Ergebnisse. Doch Otto Hellmuth gibt nicht auf: 1937 kommt es

wieder zu Verhaftungen. Sieben Personen werden diesmal festgenommen und im

Würzburger Gestapogefängnis inhaftiert. Unter ihnen sind der Lehrer und

Schächter Emanuel Levi aus Burgpreppach, der bereits 1929 und 1934 der

Tat verdächtigt wurde, sein Sohn Simon, der Erlanger Lehrer Justin Fränkel,

und der Mazzenbäcker von Burgpreppach, Julius Neuberger. Monatelang

werden sie festgehalten und immer wieder verhört. Am Ende einer der

zahllosen Vernehmungen droht der über siebzigjährige Emanuel Levi offen

mit Selbstmord. Und obwohl Belastungszeugen mit abenteuerlichen

Behauptungen in Erscheinung treten und die Willkür der Nazis schon damals

keine Grenzen mehr kennt, müssen die Beschuldigten nach monatelangen

ergebnislosen Ermittlungen, und dank des Geschicks von Anwälten wie

Thomas Dehler, freigelassen werden. Justin Fränkel und Simon Neuberger

nutzen in der folgenden Zeit die wiedergewonnene Freiheit dazu,

Deutschland zu verlassen. Viele der anderen Verdächtigten werden 1942 von

den Deportationen erfasst, so auch der Lehrer Manuel Levi, der 1941 im

Alter von 77 Jahren nach Riga verschleppt und dort ermordet wird. Noch

kurz vor der Kapitulation im Frühjahr 1945 halten die Nazis im Wald von

Manau eine Gedenkveranstaltung" für den ermordeten Knaben ab. Bald

danach wird der Gauleiter von Unterfranken, Otto Hellmuth, wegen einer

Reihe von Vergehen als Kriegsverbrecher gesucht, gefasst und zum Tode

verurteilt. Doch die Nachkriegszeit meint es gut mit dem Zahnarzt: Zu

lebenslanger Haft begnadigt, wird er bereits 1955 aus dem Gefängnis

entlassen und erhält eine Entschädigung für seine

"Kriegsgefangenschaft". 1958 lässt er sich im Schwäbischen

nieder und praktiziert wieder als Zahnarzt. Er stirbt 1968. In Manau aber

gibt es noch heute Menschen, die ernsthaft glauben, dass Karl Keßler das

Opfer eines "jüdischen Ritualmordes" wurde.

|

|

|

| Verschiedene Berichte in

jüdischen Periodika April/Mai 1929: |

|

|

|

|

| "Die Ritualmordhetze in Franken. Ein Bericht in

Ausschnitten" - Darstellung in der

"Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 1. Mai 1929 |

| |

|

|

|

|

|

"Ritualmordlüge in

Bayern" - Artikel in der

"Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung"

vom 15. April 1929 |

"Noch keine

Aufklärung des Manauer

Mordfalles" - Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 18. April 1929. |

"Der Manauer Mord" -

Artikel in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom

24. April 1929. |

| |

|

|

|

|

|

"Große Protestkundgebung

in Würzburg" -

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. Mai 1929 |

"Der

bayerische Kultusminister Goldenberger

gegen die Manauer Ritualmordhetze" - Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Mai 1929 |

"Die

Ritualmordhetze in Bayern" - Artikel

in der Zeitschrift "Der

Israelit"

vom 16. Mai 1929 |

| |

|

| |

|

|

|

Siehe weitere Beiträge:

- Der Ritualmord von Manau und seine Instrumentalisierung durch die

unterfränkische NSDAP. In: Ullrich Wagner (Hrsg.): "Denn das Sterben des

Menschen hört nie auf …".

Aspekte jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart (= Schriften des

Stadtarchivs Würzburg. Band 11), Ferdinand Schöningh, Würzburg 1997, S.

169–182. |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Unter den Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist auch

Lehrer Max Strauß (aus Hofheim stammend, gefallen 1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg

gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß

von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim

stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach

am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;

Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in

Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der

Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,

wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg

gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß

von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim

stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach

am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;

Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in

Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der

Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,

wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."

|

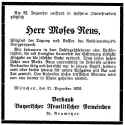

Zum Tod von Moses Reus 1926

In der kurzen Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hofheim spielte Moses

Reus (1858-1927) eine besondere Rolle. Er war von 1917 bis 1927 Vorsteher der

Gemeinde und war u.a. als Kassier des Rabbinatsbezirkes Burgpreppach sowie als

Mitglied in der Vorstandschaft und als Kassier im Bund gesetzestreuer

israelitischer Gemeinden Bayerns tätig.

Auch gehörte er sieben Jahre lang dem Stadtrat von Hofheim an.

Rechts Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1922.

Als

Mitglied in der Vorstandschaft und als Kassier im Bund gesetzestreuer

israelitischer Gemeinden Bayerns unterzeichnet Moses Reus in

Hofheim.

Die Anzeige wird nicht ausgeschrieben, da sie zur Geschichte der Gemeinde

Hofheim keine Informationen enthält. |

|

| |

|

|

|

|

|

Oben links Artikel in der "Bayerischen

Israelitischen Gemeindezeitung" am 7. Januar 1927: "Hofheim

in Unterfranken. Am 25. Dezember (1925) verschied in Hofheim der

Kaufmann Moses Reus, der seit Gründung des Verbandes Bayerischer

Israelitischer Gemeinden dessen Tagung als Mitglied angehörte und lange

Jahre hindurch das Vorsteheramt in seiner Gemeinde bekleidet hat. Mit ihm

verliert die unterfränkische Judenheit eine ihrer markantesten

Persönlichkeiten. Trotz seiner vorgerückten Jahre war der

Dahingeschiedene unermüdliche im Interesse seiner Gemeinde, wie im

Interesse des Verbandes tätig, für den er stets mit voller Hingabe

eingetreten ist. Als Kassier des Rabbinatsbezirks Burgpreppach hat er die

Geschäfte des Bezirks in musterhafter Weise geführt. Auch im Kuratorium

der früheren Bürgerschule Burgpreppach war er bis zuletzt tätig. Sein

Andenken wird bei allen, die ihn kannten, stets in hohen Ehren gehalten

werden."

Nachruf der Gemeinde (Mitte, aus der Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 7. Januar 1927: "Nachruf. Tief erschüttert

beklagen wir den allzu frühen Heimgang unseres Vorstandes Herrn Moses

Reus, welcher für unsere Gemeinde einen fühlbaren unersetzlichen Verlust

bedeutet. Von unermüdlicher Willenskraft beseelt, mit klug Umsicht,

weitausschauendem Blicke, Geradheit und Uneigennützigkeit hat er zehn

Jahre hindurch unser Gemeindewesen nutzbringend geleitet. Sein Name ist

mit der Gründung der noch jungen Kultusgemeinde Hofheim unlösbar

verknüpft, und sein Andenken wird in unserer Mitte niemals verlöschen.

Die israelitischen Kultusgemeinde Hofheim."

Nachruf des Verbandes (rechts): "Am 25. Dezember verstarb in

Hofheim (Unterfranken) plötzlich Herr Moses Reus, Mitglied der Tagung und

Kassier des Rabbinatsbezirks Burgpreppach. Wir betrauern in dem

Dahingeschiedenen eine Persönlichkeit, die mit strengster Lauterkeit der

Gesinnung eifrigste Hingabe an die jüdische Sache verband. Trotz seiner

hohen Jahre war Moses Reus unermüdlich im Interesse unseres Verbandes

tätig und hat nicht nur in seinem Bezirk, sondern weit über diesen

hinaus für unsere Aufgaben mit Rat und Tat gewirkt. Das Andenken dieses

trefflichen Mannes wir von uns immer in Ehren gehalten werden.

München, den 31. Dezember 1926. Verband Bayerischer Israelitischer

Gemeinden. Dr. Neumeyer."

|

|

|

Links:

Ausführlicher Artikel in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 8. März 1927 |

| |

| Nachfolgeregelung für Moses

Reus im Amt des Kassiers für den Bezirksausschuss (Anzeige in der

"Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 9. Februar

1927: |

"Bekanntmachung

des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Betr. Bestellung eines

Kassiers für den Bezirksausschuss Burgpreppach. Hierdurch geben wir

bekannt, dass an Stelle des verstorbenen Herrn Moses Reus Herr Max Rein

in Hofheim zum Kassier des Bezirksausschusses Burgpreppach gewählt worden

ist. München, 18. Januar 1927. Dr. Neumeyer." "Bekanntmachung

des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Betr. Bestellung eines

Kassiers für den Bezirksausschuss Burgpreppach. Hierdurch geben wir

bekannt, dass an Stelle des verstorbenen Herrn Moses Reus Herr Max Rein

in Hofheim zum Kassier des Bezirksausschusses Burgpreppach gewählt worden

ist. München, 18. Januar 1927. Dr. Neumeyer." |

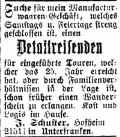

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige des Manufakturwarengeschäftes J. Schuster

(1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1901:

"Suche für mein Manufakturwaren-Geschäft, welches Samstags und

Feiertage streng geschlossen ist, einen

Detailreisenden

für

eingeführte Touren, welcher das 25. Jahre erreicht hat, oder durch

Familienverhältnisse in der Lage ist, schon früher einen Wanderschein zu

erlangen. Kost und Logis im Hause.

J. Schuster, Hofheim in Unterfranken." |

Dokument zum Geschäft von Juda Schuster in Hofheim (1922)

(Quelle: aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim /

Ries; die Kommentierung auf Grund der Recherchen von P. K. Müller)

Postkarte von J. Schuster,

versandt

nach Merseberg (1922) |

|

|

|

Geschäftskarte von J. Schuster aus Hofheim, versandt nach Merseburg am 18. August

1922; der Inhalt ist geschäftlicher Natur. Zum Absender und seiner

Familie: Juda Schuster (geb. 27. August 1852 in Sterbfritz,

hatte 1900 die bayrische Staatsangehörigkeit erhalten) war verheiratet mit

Ricka geb. Stern (geb. am 24. Dezember 1860. Das Ehepaar hatte drei

Kinder: Moritz, Siegmund und Regina.

- Moritz Schuster (geb. 25. Juli 1885 in Hofheim) ist im Ersten

Weltkrieg gefallen am 17. Oktober 1915 in Arras (vgl. oben in der Liste

der Gefallenen aus Hofheim). Sein Name steht auch auf dem Denkmal für die Kriegsopfer der jüdischen Gemeinde auf dem

jüdischen Friedhof Kleinsteinach.

- Siegmund Schuster (geb. am 2. April 1889) war verheiratet mit Selma

geb. Klein (geb. 1. November 1895 in Mitterteich; weitere

Informationen siehe Biografie

unter Selma Klein). Ab Juli 1921 wohnte das Ehepaar in Hofheim. Hier erblickte 1922 ihre Tochter Ruth das Licht der Welt.

1933 oder 1934 emigrierte das Ehepaar nach Großbritannien, später in die USA. 1944 wohnten Siegmund und

Selma Schuster in Wimbledon bei London. Ihre Tochter Ruth lebte damals schon in den USA, wohin ihr die

Eltern später folgten. Siegmund Schusters Name findet sich auch auf dem Grabstein der Eltern auf dem

jüdischen Friedhof in Kleinsteinach. Er starb am 21. Mai

1953 in Chicago; seine Frau Selma im Februar 1986 in Saint Petersburg

(Florida).

- Regina Schuster (geb. am 16. September 1894) war verheiratet mit Julius

Schönthal. Dieser war Mitinhaber und

der kaufmännische Leiter der Korbmöbelfabrik in Hofheim und der Bamberger Niederlassung. Als diesen ihren

Hauptsitz von Hofheim nach Bamberg verlegte, zog das Ehepaar Schönthal mit. Im Zuge der Reichspogromnacht

wurde Julius Schönthal festgenommen und ins Landgerichtsgefängnis Bamberg eingeliefert, aber auf Grund seiner Verdienste als Frontkämpfer und einer Kriegsverletzung wieder entlassen. Am 27. November 1941

wurde das Ehepaar

von Bamberg nach Riga deportiert. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist dort ab dem 3. Dezember 1941 das Lager Riga - Jungfernhof. Über ihr weiteres Schicksal und die Umstände ihrer Ermordung ist nichts bekannt.

Detailliertere Informationen, auch über das Schicksal ihrer Kinder Martin

(geb. 1920 in Hofheim) und Ludwig (geb. 1922 in Hofheim) finden sich im Gedenkbuch der Jüdischen Bürger Bambergs

S. 337-338.

Juda Schuster starb am 18. September 1928. Seine Frau Ricka am 9. März 1936.

Sie wurden beigesetzt im jüdischen Friedhof in

Kleinsteinach. |

Anzeigen des Manufaktur- und Modewarengeschäftes Gebrüder Reuß (1901 / 1902)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1901: "Mädchenlehrstelle-Gesuch Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1901: "Mädchenlehrstelle-Gesuch

für ein 15-jähriges Mädchen, von guter Figur, das schon

Geschäftskenntnisse besitzt. Porzellan- und Kurzwaren bevorzugt. Näheres

bei

Gebrüder Reuß, Hofheim, Bayern." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1902: "Wir

suchen einen tüchtigen Verkäufer, der mit Stadt- und Landkundschaft

umzugehen versteht, als Detailreisender zu engagieren. Samstags

geschlossen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1902: "Wir

suchen einen tüchtigen Verkäufer, der mit Stadt- und Landkundschaft

umzugehen versteht, als Detailreisender zu engagieren. Samstags

geschlossen.

Gebrüder Reuß, Manufaktur- und Modewaren, Hofheim,

Bayern." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst wurden die Gottesdienste in Lendershausen besucht.

Ein eigener Betsaal (Synagoge) konnte 1920 in einem von der jüdischen

Gemeinde Hofheim erworbenen Haus in der Kirchgasse 11 eingerichtet werden. Darin

wurden die aus der aufgegebenen Synagoge Lendershausen gebrachten Ritualien

eingestellt Im selben Gebäude befand sich auch der Raum für die

jüdische Schule. Im Keller wurde eine Mikwe eingerichtet.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung des Betsaales mit den

wertvollen Ritualien aus der Synagoge Lendershausen vernichtet oder gestohlen.

Das Gebäude blieb erhalten und wurde zu einem Wohnhaus umgebaut. Der Raum der

ehemaligen Mikwe wurde zur Waschküche und Abstellkammer, das Tauchbecken

zugeschüttet.

Eine Gedenk- oder Hinweistafel konnte bislang nicht an der ehemaligen

Synagoge angebracht werden, eine solche befindet sich an einer Mauer hinter dem

Rathaus der Stadt mit der Inschrift: "In Hofheim bestand eine Jüdische

Kultusgemeinde mit Synagoge, deren Inneneinrichtung am 10. November 1938 durch

die damaligen Machthaber zerstört wurde. Zur Erinnerung und

Mahnung".

Adresse/Standort der Synagoge: Kirchgasse 11

Fotos

Historische Aufnahmen

(Quelle Fotos links: Pinkas Hakehillot

s. Lit. S. 458; Foto rechts von Theodor

Harburger, Aufnahmedatum um

1929; Quelle: Central Archives for the

History of

the Jewish People, Jerusalem;

veröffentlicht in Th.

Harburger: "Die

Inventarisation jüdischer Kunst- und

Kulturdenkmäler in Bayern.

1998

Bd. 1 S. 297) |

|

|

| |

Das ehemalige jüdische

Gemeindezentrum |

Chanukkaleuchter

aus der Synagoge Lendershausen. Nach

Auflösung der jüdischen Gemeinde in

Lendershausen kamen die

Ritualien, u.a. dieser Leuchter, prächtige

Messingleuchter und

eine Ampel in den Betsaal nach Hofheim. |

| |

| |

| |

|

|

Das ehemalige

Synagogengebäude 2007 |

|

|

| |

Im

Gebäude fanden sich neben dem Betsaal auch ein Raum für den

Religionsunterricht

sowie im Keller das rituelle Bad |

| |

|

Die Gedenktafel für die

ehemalige Synagoge |

|

|

| |

Die Tafel ist an

einer Mauer hinter der Kirche angebracht |

| |

|

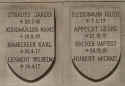

Gefallenendenkmal

an der

Kirche |

|

|

| |

Gefallenendenkmal |

Auf den abgebildeten Tafeln sind die

Namen von

Jakob Strauß und Julius Fleischmann genannt, auf den

anderen

Tafeln die Namen der drei anderen Gefallenen (s.o.) |

| |

| |

|

|

| |

|

|

Historische Karte mit einem

jüdischen Geschäft

(aus der Sammlung von

Aribert Elpelt, Website

http://heimat-unterfranken.de.tl/ |

|

|

|

| |

Die

Landgerichtsstraße in Hofheim mit dem Geschäft von B. Friedmann |

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte

|

Mai/September

2024: In Hofheim

sollen Stolpersteine verlegt werden |

Artikel in "Fränkischer Tag" am 1. Mai 2024:

"Gedenken. Vorbereitungen für die Hofheimer Stolpersteine.

Hofheim i. UFr. – Die Stadt will an Bürger erinnern, die während des

Nationalsozialismus vertrieben und ermordet wurden. Das hatte der Verein

'Stolpersteine Haßberge' angeregt; der Stadtrat von Hofheim hat das nun

einstimmig beschlossen. Der Verein Stolpersteine Haßberge möchte nun am

Donnerstag, 2. Mai, über den weiteren Fortgang informieren. Treffpunkt ist

Maya’s Unverpacktladen und Café um 18 Uhr. Die ersten sechs Gedenksteine für

Mitglieder der Familien Stern, Sündermann und Rosenberg sollen am Sonntag,

29. September, verlegt werden, und zwar vor den Anwesen Marktplatz 4, Obere

Torstraße 2 und Hauptstraße 2.

Ein Koffer aus Stein. Bereits am 14. Juni, einem Freitag, wird im

Rahmen einer Feierstunde eine Skulptur enthüllt, die an die Deportierten und

Vertriebenen jüdischen Bürger Hofheims erinnern soll. Es handelt sich um

einen Koffer aus Stein, dessen Pendant Teil einer Gepäckstückansammlung am

Würzburger Hauptbahnhof ist (www.denkort-deportationen.de)

Die Feier beginnt um 14 Uhr am Marktplatz und endet gegen 14.45 vor dem

alten Bahnhof, wo das Mahnmal durch Bürgermeister Alexander Bergmann

enthüllt wird. Der Verein Stolpersteine Haßberge sorgt für das künstlerische

Begleitprogramm.

Gesucht: Fotos und Erinnerungsstücke. Über beide Veranstaltungen, die

Enthüllung am 14. Juni und die Stolpersteinverlegung am 29. September

informiert der Verein am heutigen Donnerstag. Wer sich hier noch engagieren

möchte oder einfach neugierig ist, ist eingeladen. Außerdem bittet der

Verein: Wer noch über Fotografien oder anderes Material verfügt, das

Aufschluss über die Opfer der Naziherrschaft und ihr Leben in Hofheim geben

kann, wird gebeten, dies zur Verfügung zu stellen."

Link zum Artikel

Vgl. Artikel von Ralf Hein in der "Main-Post" vom 26. April 2024: "Verlegung

von Stolpersteinen in Hofheim: Die Termine in der Übersicht..."

Link zum Artikel |

| Zur Verlegung der "Stolpersteine" am 29.

September 2024 siehe Artikel von Rebecca Vogt in der "Main-Post" vom 2.

September 2024: "Erste Stolpersteine für Opfer der NS-Zeit in Hofheim. An

diese sechs Menschen sollen sie erinnern..."

Link zum Artikel |

Weiterer Artikel von Rainer Dehmer in der

"Main-Post" vom 13. September 2024: "HOFHEIM. Die ersten Stolpersteine in

Hofheim werden verlegt.

Am Sonntag, 29. September, werden vor den Häusern Hauptstraße 2, Obere

Torstraße 2 und Marktplatz 6 für Sara und Isaak Rosenbach, Irma, David und

Heinz Sündermann sowie für Sali Stern Stolpersteine verlegt. Beginn ist um

14 Uhr vor dem Anwesen Hauptstraße 2. Das teilt der Verein Stolpersteine

Haßberge in einem Schreiben mit, dem folgende Informationen entnommen sind.

Sara und Isaak Rosenbach wurden 1942 in Theresienstadt ermordet. David

Sündermann starb 1941 in Berlin, seine Frau Irma und ihr Sohn Heinz wurden

1942 im Ghetto Warschau ermordet. Sali Stern floh 1934 nach Luxemburg und

nahm sich 1939 angesichts der drohenden Deportation das Leben. Die Opfer

waren zwischen 12 und 64 Jahre alt. Nach der Verlegung (etwa um 14.45 Uhr)

sind alle Interessierten zu einem Empfang bei Kaffee und Kuchen im

Katholischen Pfarrsaal eingeladen.

Kunstprojekt zum Gedenken

Die Hofheimer Künstlerin Jannina Hector hat, inspiriert durch diese

fragmentarischen Erinnerungen, mit dem Wissen um die Schrecken und

Unmenschlichkeit des Holocaust und ihrer Verbundenheit mit der Region eine

Serie von Drucken in besonderem Format geschaffen. Die Motive nehmen Bezug

auf die Berufe der Opfer, ihre jüdische Kultur und Religion, ihre fränkische

Heimat. Zu besichtigen sind diese Drucke noch bis zum 27. September in der

Remise des Rathauses von Hofheim (montags bis donnerstags von 8 bis 12 und

von 13 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr). Im Anschluss an die Verlegung

der Stolpersteine, beim Empfang im Katholischen Pfarrsaal, wird dieses

Kunstprojekt als einheitlich Ganzes verschwinden. Die bedruckten Bahnen

werden zerschnitten, die Gäste der Gedenkfeier können die Einzelteile als

Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause nehmen. 'So werden auch die

künstlerischen Zeugnisse unserer Gedenkfeier nur noch fragmentarisch

verstreut in der Welt zu finden sein', heißt es in der Mitteilung."

Link zum Artikel |

| |

Juni 2024:

Aufstellung eines Denkmales -

Koffer aus Stein - zur Erinnerung an die Deportation der Hofheimer Juden

Anmerkung: Ein identischer Koffer aus Hofheim steht in Würzburg, siehe

https://denkort-deportationen.de/ |

Informationen in der Website

https://stolpersteine-hassberge.de/chronik.html vom 14. Juni 2024: "14.

6. 2024: In Hofheim i. UFr. wird ein steinerner Rucksack aufgestellt, der

Teil des partizipativen Mahnmals DenkOrt Deportationen ist. Vor dem

Würzburger Hauptbahnhof, von wo aus zwischen 1941 und 1943 die meisten

Transporte aus dem damaligen Gau Mainfranken in die Vernichtungslager und

ins KZ Theresienstadt abgingen, stehen Gepäckstücke aus Stein, Metall,

Keramik. Jedes dieser Gepäckstücke trägt den Namen einer Gemeinde in

Unterfranken; ein Duplikat des jeweiligen Gepäckstücks steht in der

Herkunftsgemeinde der Opfer.

Bürgermeister Bergmann enthüllte das Denkmal; unser Verein sorgte für die

Gestaltung der Feier. Künstlerische Höhepunkte waren die musikalische

Begleitung durch den Saxophonisten Anton Mangold und die eindrucksvolle

Gehwegkalligrafie der Hofheimer Künstlerin Melina Müller: Zwischen

Marktplatz und dem ehemaligen Bahnhof, wo der Rucksack seinen Platz gefunden

hat, wurden die Gehwege mit den Namen jüdischer Bürger bemalt, die einst in

Hofheim lebten.

Die Veranstaltung wurde unterstützt von Rotary Club Haßfurt und Lions Club

Haßberge." |

| |

|

September 2024:

Verlegung der "Stolpersteine" in

Hofheim |

Informationen in der Website

https://stolpersteine-hassberge.de vom September 2024: "Erste

Stolpersteine in Hofheim i.UFr. Am Sonntag, dem 29. September 2024, werden

vor den Häusern Hauptstraße 2, Obere Torstraße 2 und Marktplatz 6 für Sara

und Isaak Rosenbach, Irma, David und Heinz Sündermann sowie für Sali Stern

Stolpersteine verlegt. Beginn ist um 14 Uhr vor dem Anwesen Hauptstraße 2.

Sara und Isaak Rosenbach wurden 1942 in Theresienstadt ermordet.

David Sündermann starb 1941 in Berlin, seine Frau Irma und Sohn Heinz wurden

1942 im Ghetto Warschau ermordet.

Sali Stern floh 1934 nach Luxemburg und nahm sich 1939 angesichts der

drohenden Deportation das Leben.

Nach der Verlegung (etwa 14:45 Uhr) sind alle Interessierten zu einem

Empfang bei Kaffee und Kuchen im Katholischen Pfarrsaal eingeladen.

Die Hofheimer Künstlerin Jannina Hector hat anlässlich der

Stolpersteinverlegung eine Serie von grafischen Drucken geschaffen.

Es sind kaum noch Zeugnisse von den Menschen vorhanden, derer wir gedenken –

ihr Leben, ihre Kultur, ihr Alltag sind fast völlig vergessen. Nur ihr

Verbleib ist bekannt: Sie wurden ausgegrenzt, beraubt, misshandelt,

vertrieben, ermordet.

Jannina Hector hat, inspiriert durch diese fragmentarischen Erinnerungen,

mit dem Wissen um die Schrecken und Unmenschlichkeit des Holocaust und ihrer

Verbundenheit mit der Region eine Serie von Drucken in besonderem Format

geschaffen. Zu besichtigen sind diese Drucke vom 5. bis 27. September in der

Remise des Rathauses von Hofheim (Mo bis Do 8–12 und 13–16 Uhr, Fr 8–12

Uhr). Im Anschluss an die Verlegung der Stolpersteine wird dieses

Kunstprojekt als Ganzes verschwinden. Die Gäste der Gedenkfeier können Teile

davon als Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause nehmen, sodass auch die

Zeugnisse unserer Gedenkfeier nur fragmentarisch verstreut in der Welt zu

finden sein werden."

Flyer zur

Verlegung der Stolpersteine (pdf-Datei) |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 67. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 320. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 458-459. |

| Kordula Kappner: Die jüdischen Bürger in Hofheim.

In: Chronik der Stadt Hofheim und ihrer Stadtteile. Hg. vom 'Arbeitskreis

Hofheimer Stadtgeschichte' - Leitung Hans Reuscher. 1993 S. 111-114. |

| dies.: "Oppenheimer Wein ist giftig". Vom

Judentörle zum Faschingswagen - kleiner Abriss der Geschichte der

jüdischen Bürger in Hofheim. In: "Main-Post" vom 3. Juni

2011. Link

zum Artikel - auch eingestellt als

pdf-Datei. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Hofheim Lower Franconia. The

Jewish community grew from seven in 1867 to 59 in 1910 (total 985) and numbered

43 in 1933. The Jews were mostly cattle traders and shopkeepers. In 1934 the

Nazis revived a blood libel from 1929, arresting some Jews. All the Jews left by

1940, 16 of them emigrating from Germany.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|